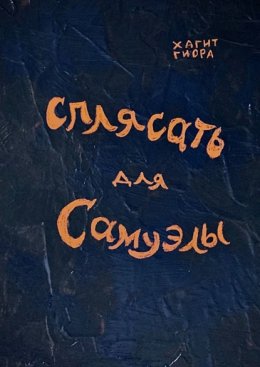

Сплясать для Самуэлы

Размер шрифта: 13

Редактор Яна Овруцкая

Иллюстратор Яна Овруцкая

Дизайнер обложки Яна Овруцкая

© Хагит Гиора, 2024

© Яна Овруцкая, иллюстрации, 2024

© Яна Овруцкая, дизайн обложки, 2024

ISBN 978-5-0064-6586-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

все поэтические цитаты, приведённые в тексте, принадлежат Осипу Мандельштаму, если не указано иное

СЛУЧАЙНО