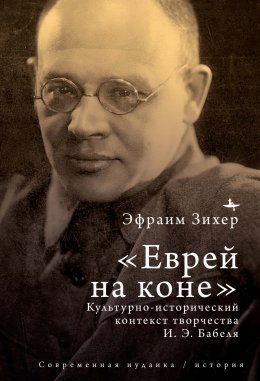

Еврей на коне. Культурно-исторический контекст творчества И. Э. Бабеля

Примечание о ссылках

Я ссылаюсь на следующие издания текстов Бабеля: Детство и другие рассказы / сост. Эфраим Зихер. Иерусалим: Библиотека Алия, 1979 (Детство); Собрание сочинений: в 4-х т. / сост. И. Н. Сухих. М.: Время, 2006 (Собрание сочинений).

Благодарности

Я благодарен множеству друзей и коллег, которые на протяжении многих лет (возможно, даже слишком многих) вдохновляли меня на написание этой книги, давали комментарии или участвовали в беседе о культурной самобытности Бабеля. В частности, я хотел бы поблагодарить, извинившись за неизбежно неполный список: покойного Мордехая Альтшулера, Кэрол Эвинс, Йоста ван Баака, Хамутал Бар-Йосеф, Галину Белую, Патрисию Блейк, покойного Дональда Фангера, Григория Фрейдина, покойного Ионатана Франкеля, Амелию Глейзер, покойного Мориса Фридберга, Алену Яворскую, Рину Лапидус, Мирью Леке, Залман-Симха (Стива) Левина, Элису Нахимовскую, Светлану Наткович, Елену Погорельскую, Дэвида Г. Роскиса, Батю Вальдман и Рут Вайс. Я также обязан поддержке Центра им. Леонарда Невзлина по изучению российского и восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме. Публикация англоязычного издания этой книги стала возможной благодаря гранту № 1839/11 Государственного израильского научного фонда (ISF). Русское издание финансировалось за счет исследовательского гранта Университета им. Д. Бен-Гуриона в Негеве. Спасибо Екатерине Яндугановой, Ивану Белецкому и всем сотрудникам в издательстве ASP. Наконец, есть долги, которые невозможно оплатить в этом мире: перед Тоби Гольцманом, покровителем и благотворителем бабелистики, и перед А. Н. Пирожковой, без которой у меня не было бы доступа к рукописям Бабеля. Эта книга – дань уважения их тихим, но решительным усилиям по сохранению памяти о Бабеля, а также посвящается памяти двух людей, которые по-своему были страстно ему преданны.

Ранние варианты частей этой книги впервые появились в статьях в журналах: «Slavonic and East European Review», «Studies in Contemporary Jewry», «Revue des études slaves», «New Zealand Slavonic Journal», «Shvut», «Aschkanas», «Canadian Slavonic Papers», «Параллели» (Москва) и «Dapim lemekhkar besifrut» (Университет Хайфы). Третья глава была опубликована как «Шабос-нахаму в Петрограде: Бабель и Шолом-Алейхем» в книге: Исаак Бабель в историческом и литературном контексте / отв. ред. Е. И. Погорельская. М.: Книжники, 2016. С. 452–473; авторизованный перевод с английского Анны Урюпиной. Текст печатается с разрешения издателя.

Предисловие к русскоязычному изданию

Эта книга предлагается российскому читателю к 130-летию со дня рождения Исаака Бабеля в 2024 году как скромный знак уважения к мастеру советской русской прозы и ведущему еврейскому писателю ХХ века. Долгие годы открыто писать о еврейском и идишском контексте творчества Бабеля было невозможно, а с конца 1930-х годов говорить о Бабеле было трудно по политическим причинам. Даже после отмены цензуры критики не всегда были готовы признать культурное происхождение Бабеля. Когда стали доступны архивные источники, ряд новых исследований рассказов Бабеля показали сложность его эстетики и идентичности. Посвященная Бабелю конференция, организованная Е. И. Погорельской и состоявшаяся в ИМЛИ (Москва) в июне 2014 года, собрала ученых со всего мира и продемонстрировала международный интерес к Бабелю. За десять лет, прошедших с момента первой публикации этой книги, в России, Израиле, Германии и Соединенных Штатах было проведено много важных исследований наследия Бабеля, о которых я не смог адекватно рассказать в этом исправленном издании. Я надеюсь, что эта книга познакомит новое поколение читателей и ученых с гением человека, который поплатился жизнью за отказ пойти на компромисс со своей художественной целостностью и своей преданностью истине.

Введение

Кем был Бабель?

С. Кирсанов1

- Не надо даром зубрить сабель,

- меня интересует Бабель,

- наш знаменитый одессит.

- Он долго ль фабулу вынашивал,

- писал ли он сначала начерно

- иль, может, сразу шпарил набело,

- в чем, черт возьми, загадка Бабеля?..

Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским.

И. Э. Бабель. Закат

Два Бабеля

Москва, 1994 год. Боги коммунизма пали. Увечный ребенок с иконой и нищенской миской в руках, под символом новой идеологической системы, империи Макдональдса, казалось, подводил итог радикальным переменам, которые начались с распадом Советского Союза. Как израильский ученый, опубликовавший два тома рассказов Бабеля на русском языке, я был приглашен на конференцию, посвященную столетию Бабеля, в Российском государственном гуманитарном университете в Москве2. Мероприятие проходило «под прикрытием» конференции, посвященной Зощенко. Тогда казалось, что еще не пришло время полностью раскрыть значимость Бабеля как крупного автора советского периода. Почему это было так? Почему Бабель по-прежнему не вышел из серой зоны осторожных и неполных публикаций перестроечного периода? Если российская литературная история теперь готова принять всех писателей, включая диссидентов и эмигрантов, то какое место следует отвести на страницах истории русской культуры имени Бабеля?

Выяснилось, что существовало по крайней мере два Бабеля – еврейский и русский писатель. Прошло более 70 лет со времен симбиоза русско-еврейской (через дефис) идентичности. Лишь немногое сохранилось в памяти о становлении и расцвете письменности российских евреев, а еще меньше – о великом возрождении литературы на иврите в крупных городах черты оседлости, а особенно в Одессе, родном городе Бабеля. Будучи советским автором, Бабель пользовался славой как прозаик-экспериментатор, ставший «мастером молчания», прежде чем его поглотил сталинизм3. Однако после падения коммунизма он был заклеймен как «маркиз де Сад» большевистской революции [Яркевич 1994]. В пробужденном русском национальном сознании Бабель оказался в лучшем случае маргинальным писателем, а в худшем – чужим и враждебным. Конечно, в послереволюционном контексте советский и русский Бабель не исключает Бабеля иконоборческого, очень индивидуального, не преданного ни партии, ни идеологии, и может одинаково вписываться как в русскую прозу 1920-х годов, так и в западноевропейский модернизм и сходные течения на идише и иврите. К XXI веку Бабель стал значимой частью культурной идентичности русскоговорящей еврейской читающей публики в России и Израиле; более того, он способствовал возвращению к еврейским традициям, точнее, к светской еврейской идентичности. В 2004 году в Одессе прошел фестиваль еврейской культуры, обращенный в том числе к Бабелю и к прошлому города, а в 2011 году на фестивале в честь самого Бабеля был открыт памятник писателю (при участии знаменитостей, в том числе сатирика Михаила Жванецкого)4. В Москве Бабель вошел в пантеон еврейских культурных героев в Еврейском музее и Центре толерантности – образовательном и культурном центре московской еврейской общины, открывшемся в 2012 году.

Бабель был невысоким, коренастым человеком в очках и с блестящими любопытными глазами, навязчиво неуловимым уже до сталинских лет, когда неосторожное слово могло уличить и выдать; одержимо скрытным задолго до того, как кричащий конформизм стал правилом; озорным от природы, склонным к розыгрышам самых близких друзей5; уклончивым в отношениях с редакторами в условиях, когда режим требовал постоянного выпуска идеологически правильных материалов. Его неуловимость и длительные исчезновения не были следствием отчаянной необходимости скрыться от кредиторов и кого-либо еще, чтобы спокойно писать, или тактического молчания 30-х годов.

В раннем возрасте у него появилась склонность исчезать на длительное время, а потом писать своим друзьям, прося их выполнить для него различные поручения. У него были дети от трех женщин, но, по сути, он оставался еврейским семьянином, заботился о своей семье за границей и был катастрофически щедр со своими одесскими родственниками. Он жаждал свободы, но не мог свободно дышать за пределами России, при всей ее нищете и репрессиях, несмотря на удушающую атмосферу московского литературного мира. Бабель вернулся из заграничных поездок в сталинскую Россию, потому что именно здесь был материал для его художественного творчества: исторические перевороты Революции и Гражданской войны, превращение отсталой сельскохозяйственной страны в современное индустриальное государство. Эти перемены завораживали своими чудовищными противоречиями, и он считал своим моральным долгом запечатлеть страшную человеческую цену, уплаченную за строительство социализма.

Знаменитый американский писатель Сол Беллоу спросил: кем же был Бабель? Бабель хорошо знал идиш, мамэ-лошн, однако писал на русском языке. Беллоу утверждал, что все мы родились случайно, в том месте и то время, которые мы не выбирали [Bellow 1963: 15–16]. Я согласен с тем, что мы рождаемся в определенном времени и месте, в языке и культуре, не по своему выбору, однако каждый из нас делает из них что-то свое, уникальное. Бабель родился в то время и в том месте, которые стали перекрестком истории, и сам погиб как жертва обстоятельств, которые он видел слишком ясно, возможно, раньше многих других. Культурная идентичность может формироваться индивидуальной личностью, но она вырастает из литературного, этнического и языкового контекста. Как отмечают Дэвид Тео Голдберг и Майкл Крауш во введении к исследованию метафизических и философских смыслов еврейской идентичности, идентичность в такой же степени является культурным и социальным образованием, как и следствием личных обстоятельств, и всегда находится в процессе становления [Goldberg, Krausz 1993: 1]. Однако для того чтобы точно понимать индивидуальность писателя внутри интерактивных пересечений между его личностью и культурной средой, мы должны изучить три параметра: текст, контекст и интертекст.

Литературный дебют Бабеля совпал с периодом возрождения еврейского национального самосознания и культуры после кишиневских погромов. Как показал Кеннет Мосс [Moss 2009]6, освобождение евреев в феврале 1917 года от царских ограничений дало толчок множеству разнообразных и противоречивых направлений развития еврейской культуры, будь то на иврите, идише или русском языке, от бундизма7 до сионизма.

Эти различные направления представляли собой концепции будущей еврейской идентичности, формирующейся на основе культуры, а не религии. Тем не менее многие евреи, захваченные яростью и восторгом радикальных перемен в Советской России, рассматривали политику как средство достижения культурных и идеологических замыслов и попали в водоворот событий, поскольку большевики подавили существовавшие еврейские общинные организации и постепенно взяли под контроль культурное производство. Приход к власти коммунистов позволил многим евреям занять места в новых советских учреждениях (включая партийное управление и ЧК) и среди «белых воротничков» (включая издательское дело и литературу); трагедия заключалась в том, что насаждение коммунизма означало экономическую катастрофу для и без того разоренных войной еврейских местечек – штетлов.

Бабель вырос среди замечательной смеси идиша, иврита, русского и украинского языков, в крупном еврейском культурном центре – Одессе, которая с первой половины XIX века привлекала иностранцев, в том числе французского губернатора и евреев-негоциантов из Галиции8. Космополитичные пространства города – Опера, «Литературка», Ришельевская гимназия, многонациональный порт – открыли евреям русскоязычную культуру9. На самом деле, как показал историк Джон Клиер, одесские «портовые евреи» извлекали выгоду из своеобразного положения города и развивали новые формы современной еврейской общины [Klier 2001: 173–178]10.

И до Февральской революции произведения евреев выходили в петербургской печати: из Одессы в столицу приехали Семен Юшкевич11 и сам Бабель, а после потрясений большевистского переворота и Гражданской войны влиться в русскую литературу стало легче, поскольку этнические различия имели теперь гораздо меньшее значение, чем классовое происхождение. Бабелю до краха царизма удалось опубликовать манифест, где он призывал литературного мессию из Одессы, русского Мопассана. В статье «Одесса» (1916) он пророчествовал, что этот космополитический порт на Черном море сможет принести солнце в русскую литературу. Из Одессы сможет прийти столь необходимый России литературный мессия, утверждал он, который освободит ее от ледяной хватки Петербурга, чтобы вдохнуть жизнь в удушающую прозу, полную скучных рассказов о напыщенных провинциальных городах севера: «Чувствуют – надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда – из солнечных степей, обтекаемых морем» (Собрание сочинений, 1: 48). Бабель формирует свою поэтическую идентичность по образцу Мопассана, своего вдохновителя и признанного литературного мастера, но пишет как еврей из города Одессы:

Половину населения его составляют евреи, а евреи – это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно – любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями – создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу (Собрание сочинений, 1: 43)12.

Именно в Одессе сосуществование различных культур – несмотря на этническую напряженность, например, между греками и евреями – сделало возможным естественное развитие на этой периферии Российской империи «малого модернизма». К концу XIX века треть населения города составляли евреи; их доля увеличилась с притоком беженцев во время Первой мировой войны, и, несмотря на эмиграцию и потрясения, вызванные революцией и Гражданской войной, это стимулировало дальнейшую миграцию из штетлов и других районов, в результате чего в 1923 году их численность достигла 41,1 % от общей численности населения [Altshuler 1998: 14, 36, 40, 225]. Нельзя забывать и о культурных контактах между евреями, русскими и украинцами периода расцвета модернизма в начале XX века, ставших основополагающими для формирования современной еврейской культурной идентичности и, впоследствии, израильской литературы. Одесса была одним из относительно свободных городов Российской империи, открытым для западного влияния в архитектуре, политике, искусстве и культурной жизни в целом, не говоря уже о более «левантийском» или средиземноморском образе жизни. Влияние Запада и, в частности, Мопассана, как мы увидим в одной из последующих глав, сформировало эстетику Бабеля – наряду с его собственной одесской joie de vivre13 (Собрание сочинений, 1: 43–59).

Культурная память Одессы вызывает ностальгию по воображаемой карнавальной свободе и еврейской бедности, а также по буржуазному достатку. Перед годами коммунизма и нацистским геноцидом это был уникальный центр еврейской культуры. Приоткрыть этот исчезнувший мир – значит читать через призму бывших маскилим14 и эмигрантов, очерков и романов Жаботинского15, а также через рассказы самого Бабеля [Zipperstein 1999: 63–86]. Миф о «старой Одессе» обрел дальнейшую мифологизацию в народных песнях, антологиях и фильмах, с характерным юмором прославляющих мифический фольклор «еврейской» преступности. Одесский язык превратился впоследствии в закодированный эвфемизм для обозначения еврейской национальности. Фактически одессит стал комическим персонажем, хитрым аферистом периода НЭПа, таким как Остап Бендер (хотя он никогда не идентифицируется как еврей или одессит), умеющим договариваться и находить способ справиться с советской системой16. Одесский миф сместился с классического топоса русской культурной идентичности и превратился в образ «еврейского» города порока и греха.

Этот вымысел легко перерос в легенды, прославляющие романтику бандитизма в 20-х годах, когда финансовые спекуляции были объявлены большевистским режимом вне закона, и большевики боролись с контрабандой. Буржуазный образ жизни угас, писатели уехали или эмигрировали, кафе превратились в рабочие клубы. В 1926 году город был официально украинизирован (кампания «коренизации»), синагоги закрылись, и последние еврейские сионистские учреждения оказались под запретом. Дальнейшее уничтожение сохранившейся памяти о дореволюционной жизни одесских евреев пришлось на период холокоста, когда Одесса была оккупирована румынами-фашистами, а евреи города были убиты. Исчезновение «еврейской» Одессы породило ностальгию в виде запоздалого постсоветского импульса пожилых одесситов, а также эмигрантов в Ашдоде и на Брайтон-Бич прославлять мифологизированное прошлое, что было зафиксировано в фильме израильского режиссера Михаль Боганим «Одесса, Одесса» (2005). Культурная память Одессы обрела собственную жизнь17: одессизмы и одесские предания наложили свой отпечаток на популярную российскую песню и юмор [Rothstein 2001; Nakhimovsky 2003]. Более того, одесский миф живет в постсоветской художественной литературе, например в романе Ирины Ратушинской «Одесситы» (1998) и в романе Рады Полищук «Одесские рассказы, или Путаная азбука памяти» (2005), а также в эмигрантской и русско-американской литературе [Wanner 2019: 121–144].

Одесские предания, литература и язык демонстрируют еще одно измерение межкультурной идентичности в русской прозе Бабеля, ибо эта точка соприкосновения еврейской и русской культур, смешанных с сильным французским, итальянским и другими иностранными влияниями, породила так называемую юго-западную школу русской литературы. К ней относятся и Бабель, и Э. Г. Багрицкий, Ю. К. Олеша, В. М. Инбер, К. Г. Паустовский, Л. И. Славин, В. П. Катаев, а также Ильф и Петров. С начала 1920-х годов эти молодые таланты привносили теплое одесское солнце в московские литературные круги. Собственно, большинство из них приобрели славу именно в 20-е в Москве, где они стали частью литературной волны региональных и экзотических голосов, романтики преступного и подпольного миров. При Сталине такие претензии на независимость литературных групп стали подозрительными и рискованными. Критик-формалист В. Б. Шкловский вскоре был вынужден отречься от своей программной статьи о «юго-западной школе» писателей, которая не соответствовала централизованной схеме партийного контроля над литературой, объявленной на Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году – схеме, становившейся все более нетерпимой к индивидуализму и сепаратизму, не говоря уже о «попутчиках», каковыми были большинство одесситов [Шкловский 1933].

Все-таки Ю. К. Щеглов утверждает «установленным фактом», что «юго-западная школа» привнесла в русскую реалистическую традицию западноевропейский прозаический стиль и открыла границы русской литературы через интертекстуальность [Shcheglov 1994: 653]. Пожалуй, только одесский еврей мог соединить Пушкина и Шолом-Алейхема или осмелиться выдвинуть «одесского Мопассана» на роль русского литературного мессии. Ребекка Стэнтон выражается точнее, называя это, скорее, случаем возвращения, а затем и присвоения русской литературной традиции, связанной с Пушкиным, который навсегда остался связан с Одессой после написания там «Евгения Онегина» [Stanton 2003:

117]. Одесский текст противопоставляется петербургскому, как пишет сам Бабель в «Одессе», и одесские прозаики и поэты давно создали в русской литературе свою независимую традицию: помимо «Морица Сефарди» и «Калейдоскопа» Осипа Рабиновича, издались в Одессе во второй половине XIX века русско-еврейская печать, фельетоны, романы18. Семен Юшкевич и Л. О. Коренман (Кармен)19 писали о местной одесской жизни задолго до того, как Бабель сделал Беню Крика королем бандитов [Бар-Селла 2018: 8–30]; этой темы касался Юшкевич в романе «Леон Дрей» (1913-1917). Более того, в его же пьесе «Король» (1908) описывается восстание сыновей мещанина-магната, подобное восстанию сыновей Менделя в пьесе Бабеля «Закат» (1928). Одесский преступный мир исследовался также Куприным в «Гамбринусе» (1906) и «Обиде» (1906), где рассказывается об одесских бандитах, которые открещиваются от погромщиков. И все же Одессу чаще всего «вспоминают» благодаря одесским рассказам Бабеля.

Загадка Бабеля

Русская проза Бабеля считалась новаторством. Критик и редактор советского журнала «Красная новь» А. К. Воронский в 1925 году (когда Бабель еще не опубликовал ни одной книги) заявил, что для прозы Бабеля характерны «твердость, зрелость, уверенность, нечто отстоявшее, есть выработка, которая дается не только талантом, но и упорной, усидчивой работой», что эта проза превосходит многие произведения советской беллетристики и отражает поворот от новаторства к реалистическому классицизму [Воронский 1925: 101]. Он, писал Воронский, в некотором смысле эпичен, ему близок революционный дух, но есть что-то почти языческое, нехристианское в его увлечении плотью. Бабель стоит в одном ряду с Платоновым, Олешей (также одесситом), Булгаковым, Пильняком и «Серапионовыми братьями» из окружения Замятина – ведущими русскими модернистами. Замятин в статье «О литературе, революции и энтропии и прочем» называл писателя еретиком, который смотрел на мир под углом 45 градусов, с палубы корабля во время шторма:

Матрос на мачте – нужен в бурю. Сейчас – буря, с разных сторон – слышны SOS. Еще вчера писатель мог спокойно разгуливать по палубе, щелкая кодаком (быт); но кому придет в голову разглядывать на пленочках пейзажи и жанры, когда мир накренился на 45°, разинуты зеленые пасти, борт трещит? [Замятин 1955: 252].

Замятин отметил, что блестящее владение Бабеля сказом в «Иисусовом грехе» не позволило ему забыть, что у него есть мозг, как это часто случается в орнаменталистской прозе:

Бабель <…> помнит, что кроме глаз, языка и прочего – у него есть еще и мозг, многими писателями сейчас принимаемый за орган рудиментарный, вроде appendix’а: коротенькая новелла приподнята над бытом и освещена серьезной мыслью [Замятин 1955: 225].

Шкловскому принадлежит такая известная формула, касающаяся его стиля: «Смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит и о звездах, и о триппере» [Шкловский 1924: 154]. Но возможно, именно этот новаторский стиль отличает Бабеля как аутсайдера, рассматривающего Россию с фокусом на гротеске, абсурде и трагизме того, что по сути своей свойственно человеку.

Частично загадка культурной идентичности кроется в интертекстуальности, характерной для модернизма, который обновил традиционные формы искусства и литературы, такие как фольклорные мотивы и мифы, одновременно сталкиваясь с современностью, темпом городской жизни и насилием войны. Это определение справедливо как для русского модернизма, так и для еврейского возрождения 1912–1925 годов. Интертекстуальность лежала в основе еврейской письменности на протяжении веков, а использование языковой игры помогало евреям избегать столкновений с цензорами, инквизиторами и враждебными режимами в Испании и в России. Более того, тот факт, что Бабель и другие русские евреи часто бывали многоязычны, позволил им создавать варианты подтекстовых смыслов для еврейских читателей, как будет показано в следующих главах. В начале ХХ века идиш, иврит и русский не были отдельными сферами культурной деятельности. Иными словами, российские евреи не только писали на нескольких языках; получив возможность свободно перемещаться внутри российского общества, они смогли обращаться к разным аудиториям, иногда одновременно. Заявление Давида Шнеера, что Бабель не сочинял на идише, а потому не может претендовать на роль культурного переводчика [Shneer 2004: 231, n1], подразумевающее, что Бабеля следует исключить из истории советской еврейской культуры, не учитывает переводы Бабеля с идиша, его погружение в идишскую классику. Аналогичным образом, утверждение Кеннета Мосса о том, что в условиях жесткой конкуренции между ивритским культурным проектом (впоследствии реализованным в Земле Израиля) и идишем (на котором был основан созданный в 1920-е годы в Советском Союзе крупный социалистический культурный центр) русский язык не сыграл значительной роли в формировании послереволюционной советской еврейской интеллигенции [Moss 2009: 69–70], сбрасывает со счетов роль тех еврейских художников и писателей, которые свободно перемещались как в русских, так и в еврейских кругах; другие – например, Мандельштам, Пастернак, Багрицкий – удалились от еврейства.

Действительно, советские евреи-коммунисты, боровшиеся за утверждение идиша в качестве языка советской еврейской культуры, вели безнадежную битву с русским языком, который был мощной ассимиляционной и социально мобилизующей силой. Гарриет Мурав показала, что русская еврейская литература использовала наследие и темы идишского модернизма, а также коллективную память о погромах, отметив, что Бабель «оглядывался через плечо на идиш» [Мурав 2022: 21]. Я буду утверждать, что Бабель жил в светской идишской традиции и не только восхищался (взаимно) ведущими деятелями идишской культуры, но и, как и они, ожидал социалистического будущего, при этом оплакивая утрату еврейского культурного прошлого. Его рассказы выходили в переводе на идиш; его собственные переводы классических и современных идишских писателей, его киноработы свидетельствуют о погружении в идиш; к тому же, как я покажу, идиш дышит в закодированных подтекстах его русской прозы.

Раньше евреи были в русской культуре нежеланными гостями, а после захвата власти большевиками они быстро заполнили вакуум, оставшийся от старой русской интеллигенции. Россия была для них, как говорится, родной землей, а русский язык для этого поколения был родным, хотя это и вызывало споры – между Корнеем Чуковским, Жаботинским и другими в 1908 году20, а также на конференции в Черновцах21. Но вопрос самоидентичности русско-еврейского писателя не был простым. В письме к Горькому в 1922 году Лев Лунц, один из ведущих участников «Серапионовых братьев», говорил о внутреннем конфликте, «этическом противоречии» между ярко выраженным и сильным чувством еврейской идентичности и верностью России и русской литературе:

Но я – еврей. Убежденный, верный, и радуюсь этому. А я – русский писатель. Но ведь я русский еврей, и Россия – моя родина, и Россию я люблю больше других стран. Как примирить это? – Я для себя примирил все, для меня это ясно и чисто, но другие думают иначе. Другие говорят: «не может еврей быть русским писателем» [Лунц 2003: 546].

Бабель же представляет себя примером русского писателя, верного еврейству и еврейскому быту. Элис Нахимовски в своей книге о русских еврейских писателях указывает на тексты Бабеля как на «самую насыщенную в русской литературе картину еврея, находящегося между двумя мирами» [Nakhimovsky 1992: 106].

Евреи быстро научились быть чувствительными к обвинениям в «национализме», особенно если у них было бундовское или сионистское прошлое, которое требовалось скрывать. Теперь они пытались переродиться в лояльных советских граждан, чтобы отличаться от старого («плохого») еврея и претендовать на статус нового («хорошего»), уже отрезавшего себя от своего буржуазного (этнического) происхождения: согласно партийной пропаганде, погромный опыт был феноменом феодального царизма, а национальные различия – симптомом классовой борьбы, вследствие чего антисемитизм исчезнет вместе с капиталистической системой. Выбор в пользу русского языка становился заявлением об идеологической идентичности, поскольку идиш и иврит откликались на старый уклад и преемственность еврейского национального существования. Русский язык, в свою очередь, можно было закодировать средствами «скрытого языка» Чужого.

Дистанция, которая отделяет советского еврея, пишущего на русском языке, от еврейского прошлого, измеряется его политкорректным декларированием своей классовой принадлежности и готовностью осудить еврейскую религию и буржуазию. В произведении комсомольского поэта Михаила Светлова «Стихи о ребе» (1923) рассказчик устремлен в будущее, и он поворачивается на восток, к Иерусалиму, традиционному направлению еврейской молитвы, только для того, чтобы посмотреть, не идет ли его товарищ-комсомолец. И ребе, и священник обречены на гибель вместе со старым миром. Они оба заклеймены стереотипным обвинением в финансовых спекуляциях, то есть в экономическом саботаже и антикоммунистическом, нелояльном поведении. Закат окрашивает штетл и его темную, пустую синагогу в цвет красного знамени, которое заменяет выцветший Талмуд. Поэма Светлова «Хлеб» (1929) обнаруживает новое родство между евреем Самуилом Либерзоном, пострадавшим в погромах, и русским бывшим погромщиком Игнатием Можаевым – это классовая солидарность отцов, потерявших своих сыновей, которые сражались за новый режим. Светлов, во всяком случае, вспоминал о еврейском прошлом с некоторой меланхолией и болью и описывал еврейского революционера-мученика как нового Моисея на советском Синае, как гордого потомка Маккавеев.

Эдуард Багрицкий, одесский поэт, в «Происхождении» (1930) проклял свое еврейство и совершил типичный для себя разрыв с еврейскими ритуалами, потерявшими для революционной еврейской молодежи всякий смысл. В излюбленных темах Багрицкого – охоте и рыбалке – мало специфически еврейского [Shrayer 2000]. Когда речь заходит об определении коллективной памяти для будущего поколения, Багрицкий в «Разговоре с сыном» (1931) обращается к архетипическому образу перьев, летящих во время погрома22, но следующему поколению завещает надежду на интернационалистическую вселенную, где подобного не будет. Все-таки Багрицкий, исповедующий атеизм и увлекшийся романтикой коммунистической революции, продолжал ностальгировать по родным берегам. В «Возвращении» (1924) и в посмертно опубликованной длинной поэме «Февраль» (1933–1934) он удивлялся тому, как такой же хилый еврейский мальчик, как он сам, стал поэтом, любящим природу и женщин. Он не скрывает своего обрезания и не шутит, подобно идишскому поэту Ицику Феферу23: «ну и что, что я обрезан?» Бабель, друг и соратник Багрицкого по Одессе, восхвалял его после смерти от туберкулеза в 1934 году за то, что он сочетал в себе дух комсомола и «Бен Акивы» (Собрание сочинений, 3: 373)24.

Примеры Светлова, Уткина25 и Багрицкого иллюстрируют парадокс советского еврея-коммуниста, которому приходилось доказывать свою лояльность коммунизму и советскому государству, демонстративно отрицая все, что хоть сколько-нибудь похоже на «национализм», то есть все еврейское. Но отрыв от собственной памяти о прошлом и семье не решал проблемы идентичности. Евреи, менявшие свои имена на «нейтральные» русские или фамилии – на демонстративно связанные с революцией, все равно должны были доказывать свою ненависть к этническому прошлому в большей степени, чем их нееврейские товарищи (что не помогло им, когда в ходе послевоенной «антикосмополитической» кампании Сталина многие писатели и критики были «разоблачены» в печати посредством публикации их подлинных фамилий). Евсекция26 проявила особое рвение в преследовании всех форм религии и сыграла важную роль в подавлении еврейских культурных учреждений, после чего сама была ликвидирована [Gitelman 1972]. Однако в первое десятилетие после революции евреям было проще справиться с антисемитскими стереотипами в русской литературе, поскольку дискриминация была официально ликвидирована вместе со старым порядком. Но труднее оказалось справиться с предрассудками в широких массах. Так, например, в небольшом романе «Человек, падающий ниц» (1928) писателя-конформиста М. Э. Козакова27 рассказывается о болезненном опыте антисемитизма, который никуда не делся, несмотря на официальную политику и пропаганду партии. В «Иване-да-Марье» (1920–1928) Бабеля, где описывается поволжская реквизиция зерна в 1918 году, рассказчику напоминают, что он еврей, который всегда будет инородцем в своей родной России.

Двойная запись

В антологии «Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции» (1934) советский еврейский поэт и критик В. Я. Парнах сравнивал еврейских поэтов в России с марранами28. Эта аналогия была впервые проведена в картине Моисея Маймона «Марраны» (1893), намекавшей на преследование московских евреев царской полицией. Осознавая свой марранский статус, писатели, подобные Бабелю, могли кодировать подтекст своей русской прозы для тех еврейских читателей, которые владели «скрытым языком» евреев [Gilman 1986] – своего рода «двойной записью»29. «Двойная запись» обеспечивала идеологическое прикрытие, в то время как тайный подтекст говорил об ином культурном и языковом знании, а также об ином понимании исторических событий с точки зрения многовекового еврейского страдания. В противоположность этому, Мандельштам и Пастернак отстаивали культурные формы русскости и христианства, а вечный хамелеон Эренбург менял кожу в соответствии с изменениями режима и партийной политики, как некоторые люди меняют обувь, когда она перестает подходить [Sicher 1995: 112–164; Лежнев 1927: 95–118]. Поэты Багрицкий, Уткин, Светлов, каждый по-своему, отвернулись от еврейского прошлого, используя идиш и еврейские отсылки, чтобы идентифицировать себя по отношению к тому, что они скорее отвергали, чем разделяли [Friedberg 1984: 27–29]. Напротив, в «Истории моей жизни» А. И. Свирского герой Давид возвращается к идишу, после того как пережитый погром вызывает у него желание покинуть Россию [Свирский 1936: 214]. Тем не менее в послереволюционные годы идиш мог сливаться в разговорном русском языке и в литературе с диалектами, регионализмами и сленгом, но для евреев он оставался знаком идентификации культурной и этнической принадлежности, а также обозначал художественные и идеологические переходы, например, в использовании Эль Лисицким каллиграфии и ивритских текстов для иллюстраций к «Шифс-карте» Эренбурга [Sicher 1995: 65–70; Wechsler 1995]. И, конечно, идиш был очевидным элементом одессизмов и уголовного сленга в ранних рассказах И. А. Ильфа (Файнзильберга), а также в его и Е. Петрова сатире «Двенадцать стульев» (1928), напоминающей рассказы Шолом-Алейхема о Менахем-Менделе [Шолом-Алейхем 1988-1990, 2: 7–118]. И все же из всех евреев, писавших на русском языке после Октябрьской революции, никто не владел еврейскими подтекстами в большей степени, чем Бабель, и ни для кого из них еврейская идентичность и идиш не были столь естественными и врожденными, как для Бабеля.

Моя книга показывает, что культурная идентичность Бабеля сложна; это пример признанного советского еврейского писателя, для которого русская культура была своей, но который при этом смог ввести в русскую литературу сильных и независимых еврейских персонажей, уверенных в своей идентичности [Safran 2002]. Бабель как писатель, в полной мере принадлежащий как русской, так и еврейской культуре, уловил жестокую иронию в положении еврея, живущего в обоих мирах и понимающего, что новый социалистический строй уничтожает еврейское прошлое. При этом сам Бабель, похоже, никогда не терял надежды на то, что социализм принесет лучшее будущее.

В первой главе исследуется судьба Бабеля как писателя, отказавшегося поступиться своей литературной целостностью в эпоху, когда очень мало тех, кто не шел на компромисс, оставалось в живых. Через литературную карьеру Бабеля мы увидим, какие противоречия и конфликты скрывались за загадкой Бабеля. Это история литературной политики в сталинской России, а также личная трагедия, закончившаяся гибелью в расцвете сил великого писателя, который так и не смог писать «на заказ».

Вторая глава этой книги посвящена анализу подтекстов в рассказах Бабеля. В частности, рассматриваемые мною случаи – игривые каламбуры и двусмысленность в идише – рассказывают о работе отсылок в рамках многоязычной литературной полисистемы. Контекст апокалиптических настроений в Петрограде во время революции и Гражданской войны по-новому освещается в рассказе «Шабос-Нахаму» (1918).

В третьей главе обсуждается одесский контекст. В Одессе Бабель знал Бялика30 и Менделя Мойхер-Сфорима31, входивших в число крупнейших деятелей современной литературы на иврите и идише. В «Конармии» есть удивительные отголоски стихов Бялика, которые большинство еврейских читателей знали наизусть в оригинале или в русском переводе. Внимательное чтение отрывков из «Конармии» обнаруживает эти интертекстуальные подсказки к «двойной записи» Бабеля. Встреча Лютова со своим альтер эго, Ильей Брацлавским, – это не выдумка еврейского коммуниста, а раскрытие забытого эпизода из советской еврейской истории и ивритской литературы.

Еврейские коммунисты были обманутыми идеалистами, которые хотели воплотить видения пророков в строительстве социалистического общества. Но Бабель в своем понимании истории никогда не терял чувства иронии. Радикальная историческая перспектива достигается им через «мидрашическое»32 прочтение мифа. Мы увидим в четвертой главе, что «мидрашистский» подход не только приводит к поразительным сопоставлениям, но и показывает, что история представляет собой цикличность, а не диалектичность, как в ортодоксальной марксистской интерпретации. В дополнение к этому появляются альтернативные точки зрения на историю: еврейская и русская, каждая из которых имеет свои литературные и культурные референты.

Любовь Бабеля к Мопассану выразилась в чем-то большем, чем прямое литературное влияние, и в пятой главе рассматривается, как Бабель образно перерабатывает рассказы французского писателя в спор о цене, которую приходится платить художнику за гений и славу. Это также спор об этике искусства, поскольку в двух рассказах Бабеля («Гюи де Мопассан» и «Поцелуй») с объединенными интертекстуальными голосами Мопассана и Чехова сталкивается Толстой. Из рассказов Бабеля и его собственных переводов Мопассана выстраивается размышление об искусстве и художнике, ставится вопрос о личной и моральной цене творческого успеха без отказа от радости жизни одесского еврея, даже если, как Гоголь и Чехов до него или как его современник Зощенко, он видит вокруг себя лишь пошлость33.

Сравнение в следующей главе рассказов «Конармии» с другими текстами о Гражданской войне в России, такими как «Чапаев» Фурманова или «Разгром» Фадеева, приводит к вопросу, насколько Бабель отличается от современников. Я покажу, что Бабель – дитя своего времени и в то же время оригинальный голос в советской прозе 1920-х годов. Тем не менее его тексты отличает необыкновенное эстетическое качество повседневного опыта современности, какое мы находим у Конрада, Джойса и Вулф. В частности, дневник, который Бабель вел во время похода Буденного в Польшу в 1920 году, и черновики «Конармии» свидетельствуют о глубокой душевной ране, моральной дилемме между идеалами революции и собственной еврейской судьбой, когда Бабель стал свидетелем жестокости войны и страданий евреев. Творчество Бабеля – это ярко выраженное модернистское изображение войны и тревожный лиризм жестокого пейзажа. Конармейские рассказы заслуживают сравнения с другими модернистами, писавшими на иврите и идише, в том числе с одним из них, находившимся по другую сторону русско-польского фронта, – идишским романистом Израэлем Рабоном, чей шокирующий рассказ о той же войне перекликается с некоторыми эпизодами «Конармии».

Последняя глава переносит нас на другую, более страшную арену боевых действий – речь о кампании по коллективизации. Здесь уже не будет двусмысленности. Бабель был свидетелем сталинской насильственной коллективизации украинских деревень в 1929–1930 годах и был потрясен ужасами массового выселения, депортации и разрушения традиционного уклада: во имя сталинизма миллионы людей были высланы из родных мест или погублены. И отстраненность рассказчика «Конармии» переходит на еще более беспристрастный уровень шокирующего морального наблюдения. Так и не завершенная книга Бабеля, «Великая Криница», выделяется своей мощной сдержанностью на фоне «Поднятой целины» Шолохова или вялой конформистской прозы 1930-х годов.

Сравнительное прочтение Бабеля позволяет переосмыслить его как сложную фигуру, не принадлежавшую ни одной литературной группе, чье иконоборческое искусство было очень созвучно модернизму своего времени. При этом, совершая свой личный выбор между разными женщинами и странами, будучи советским автором и борясь за выживание в эпоху идеологических требований и чисток, он оставался глубоко еврейским писателем по своему мировоззрению и литературным традициям. И это, возможно, его самый оригинальный вклад в русскую литературу.

Глава 1

Случайный свидетель истории

Краткий очерк короткой жизни писателя

Начало

Исаак Бабель родился на Молдаванке, в убогом рабочем районе Одессы, 13 июля (30 июня по старому стилю) 1894 года в семье Эммануила Исааковича, родившегося в Белой Церкви в 1863 или 1864 году, и Фени (Фейге) Ароновны, дочери Аарона Моисеева и Хаи-Леи Швехвель, родившейся в 1862 году. Первоначальная фамилия семьи была Бобель, но Эммануил Исаакович изменил ее около 1911 года на Бабель [Цукерман 1981; Погорельская, Левин 2020: 19–23]34. В 1899 году Бабели переехали в Николаев, где Эммануил Исаакович работал в фирме Бирнбаума, торговавшей сельскохозяйственными машинами. Позднее он открыл в Одессе свою торговую фирму. Исаак учился в Коммерческом училище имени С. Витте, где процент еврейских учеников был выше благодаря финансовой поддержке школы местными евреями35: «Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас» (Детство: 36). Так описывает приготовительные экзамены в одесскую гимназию, в реальное училище, и в коммерческое училище более чем десятью годами ранее русско-еврейский журналист и будущий руководитель сионистов-ревизионистов Владимир (Зеэв) Жаботинский: «С 1888 года был введен закон, согласно которому в государственные учебные заведения принимался один еврей на девять христиан, и поэтому возросла конкуренция между экзаменующимся Моисеева закона. Поступить удавалось лишь настоящим вундеркиндам или тем, чьи родители давали солидный куш учителям, а я был гол с обоих боков» [Жаботинский 1985: 15].

В 1905 году юный Исаак был отправлен обратно в Одессу, на Тираспольскую улицу, к тете Кате (Гитл), после чего семья поселилась на соседней улице, Дальней. Затем они переехали на Ришельевскую улицу, в фешенебельный центр города. В январе 1906 года Бабель поступил в Коммерческое училище имени Николая I. «Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино» («Автобиография», Детство: 7)36.

Ни «Автобиография» Бабеля, написанная в 1924 году для подтверждения идеологического авторитета советского писателя, скрывавшего свою крайне индивидуальную личность за декларируемой лояльностью советского писателя, порвавшего с буржуазным еврейским прошлым, ни так называемые автобиографические рассказы не имеют строгого отношения к фактам. Отец Бабеля, например, был не особенно успешным коммерсантом37. Это отнюдь не еврейский маклер или брокер, как, например, Менахем-Мендель Шолом-Алейхема или бабелевский Цудечкис в рассказе «Справедливость в скобках». Мать Бабеля, Феня, по свидетельству дочери писателя Натали Бабель, была совсем не похожа на Рахиль из рассказов о детстве в Одессе, которые считаются автобиографическими и были задуманы для сборника «История моей голубятни». О своей книге Бабель писал родным: «Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено, – когда книжка будет окончена, тогда станет ясно, для чего мне все то было нужно»38. Однако фантазии «лживого мальчика» из рассказа «В подвале» все же вносят некую поэтическую правду в реальную жизнь его сумасшедшего деда, опального раввина из Белой Церкви, и его вечно пьяного дяди Симона-Вольфа. Более того, позиция вымышленного рассказчика, вспоминающего свое детство, создает, как мы увидим, ироническую дистанцию с историческими событиями, которые он так болезненно переживает.

Нет ничего более естественного, чем изучение иврита, Библии и Талмуда дома под руководством меламеда, или репетитора. Бабель, однако, пишет в своей «Автобиографии», будто это было исключительно по настоянию отца, в рамках семейного давления на мальчика, которого с утра до вечера заставляли учить множество предметов (Детство: 7). У Жаботинского тоже был домашний репетитор по ивриту (не кто иной, как знаменитый писатель Равницкий!39), так что, видимо, для одесских родителей среднего класса было вполне обычным делом прививать какие-то зачатки иудаизма и иврита своим сыновьям, которых заставляли добиваться успехов в учебе, чтобы поступать в вузы или становиться богатыми коммерсантами. Жаботинский и Бабель оказались среди других русскоязычных этнических меньшинств в государственной школе и могли испытывать гордость за свое еврейское происхождение, но в то же время идентифицировать себя с русской культурой, которая для многих ассимилированных евреев была ключом к «культурности» и социальному успеху [Жаботинский 1985: 16]. И все же с наступлением реакции после 1881 года, «Майских законов»40 и погромов, а затем – с усилением социальных волнений и насилия в начале ХХ века перед евреями стоял выбор между революционным социализмом и сионизмом. Зажиточные ассимилированные евреи, описанные Жаботинским в его одесском романе «Пятеро» [Жаботинский 1936]41, были «русскими во всех смыслах, кроме одного, который теперь имел наибольшее значение: способности прокладывать свой путь в обществе, все более разделявшемся по национальному признаку» [King 2011: 157]. Бабель повзрослел уже после революции 1905 года и погромов, когда Жаботинский (на 14 лет старше его) больше не жил в Одессе, а описанный им мир уже пребывал в упадке. Бабель встречался с Жаботинским лишь однажды, в Париже в 1935 году, согласно его показаниям на допросе в НКВД, и вообще имел с ревизионистским лидером мало общего [Соколянский 2002].

В романе «Пятеро» рассказывается о примечательной семье, Мильгромах, с которой подружился рассказчик и за которой он наблюдает во время революции 1905 года. Жаботинский, со своим критическим взглядом на еврейскую буржуазию, изображает упадок ассимилированных еврейских нуворишей, их моральную и духовную дегенерацию по мере того как революционные движения начинают угрожать закону и порядку, распространяя свои идеи среди молодого поколения, движимого аморальным стремлением найти выход своей энергии, будь то в распутных и преступных приключениях или в подпольных политических и террористических ячейках [Nakhimovsky 1992; Scherr 2011]42. Что примечательно в романе Жаботинского и в его автобиографии, написанной под идеологическим углом эмиграции и приверженности ревизионистскому сионизму, так это сознательная самоидентификация в качестве еврея, гордое этническое соперничество. Сколь бы русифицированными и далекими от еврейской традиции ни были евреи из среднего класса, они все же представляли собой мир, отдельный от еврейских масс Молдаванки и Пересыпи. Однако, как заключила Рошель Сильвестр на основе своего исследования одесской прессы 1910-х годов, эта среда среднего класса (как еврейского, так и русского) была довольно ограниченной, и ее привлекали не литературные клубы интеллектуальной элиты, а сенсационные сообщения о преступности и проституции или мелодрамы и комедии о еврейских родителях, борющихся с брачными планами своих непутевых детей [Sylvester 2005]. Их дети, напротив, часто тянулись к революционным и другим социалистическим движениям, а также к сионизму, который пользовался большой популярностью (одно время в сионистскую молодежную группу входил и Бабель)43.

Бабель занимался игрой на скрипке – без большого успеха, но, вероятно, и без большой неохоты, у П. С. Столярского (1871–1944) – прототипа Загурского в «Пробуждении», хотя его родителям вряд ли требовалось полагаться на его удачу как музыканта, чтобы вытащить себя из нищеты, как маклерам и лавочникам в рассказе Бабеля. Бабель обладал неутолимой жаждой знаний: «Учись, ты добьешься всего – богатства и славы. Ты должен все знать» (Детство: 34), – выражают это в его произведении «Детство. У бабушки» слова вымышленной бабушки, которая плохо говорит по-русски вперемешку с польским и идишем и не умеет читать и писать (бабушка Бабеля по материнской линии, Хая-Лея Тодресова, родившаяся в Одессе в 1841 году, была неграмотной). Юный Бабель прятался со своими книгами под обеденным столом, где при свете свечи, скрытой длинной скатертью, читал часами напролет:

Дома с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. <…> Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, поляки благородного происхождения, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино (Детство: 7).

Тем не менее одноклассник вспоминает, что Бабель, который в 13–14 лет прочитал все 11 томов карамзинской «Истории государства Российского», превосходил в своих ответах учителя истории. Учитель французского языка, месье Вадон, которого Бабель удостоил упоминания в «Автобиографии», действительно заинтересовал нескольких учеников французской литературой. Бабель тайком писал свои задания по французскому языку во время уроков немецкого, время от времени отпуская несдержанные восклицания, которые привлекали внимание недальновидного герра Озецкого:

Озецкий всегда в этих случаях, обращаясь к Бабелю (он называл его Бабыл), произносил одну из двух фраз: «Babyl, machen Sie keine faule Witzen!» или «Aber Babyl, sind Sie verrückt?» («Оставьте свои плоские шутки», «Вы что, с ума сошли?») [Берков 1989: 203].

Бабеля часто можно было увидеть с книгами Расина, Корнеля и Мольера. Записные книжки, относящиеся к этому периоду, свидетельствуют о том, что он много читал: Чехова, Розанова – противоречивого религиозного философа с причудливыми взглядами на евреев, а также на пол и секс; имеется и интересное упоминание об английском историке искусства XIX века Уолтере Патере44. Между листами тетради аккуратно вложено обычное школьное сочинение о Пушкине. Однако не осталось никаких следов рассказов на французском языке, упомянутых в «Автобиографии».

Однако процентная норма не позволила Бабелю поступить в Одесский университет, и в сентябре 1911 года он был принят в Киевский коммерческий институт. Во время учебы в Киеве Бабель общался с местной ассимилированной еврейской интеллигенцией, в том числе с семьей делового партнера его отца Бориса (Дов-Бера) Гронфейна, на дочери которого Евгении (Жене), начинающей художнице, он женился в 1919 году. Впервые о литературных амбициях Бабеля его школьные друзья узнали из пьесы, которую он читал им между 1912 и 1914 годами во время одного из своих приездов домой из Киева [Берков 1989: 204]. Именно в это время появился первый известный нам рассказ Бабеля, опубликованный в 1913 году в киевском журнале «Огни». В рассказе «Старый Шлойме» описывается, как дряхлый еврей Шлойме, видя своего сына, ассимилирующегося и переходящего в другую веру под социально-экономическим давлением, приходит сначала к почти забытой вере своих предков, а затем – к самоубийству. Поводом для рассказа послужил судебный процесс над Менделем Бейлисом, открывшийся в Киеве в 1911 году и ставший крупнейшей антисемитской кампанией со времен «дела Дрейфуса», которое получило мировую огласку. Летом 1913 года ограничения против евреев были введены и в Коммерческом институте, однако Бабелю удалось успешно завершить обучение в 1915 году, после того как из-за войны институт эвакуировали в Саратов [Погорельская, Левин 2020: 58]. Рассказ появился в контексте дебатов по «еврейскому вопросу», и антиеврейские постановления придали остроту его завершению, совершенно необъяснимому для современного читателя, – самоубийству старика Шлойме. Труп дряхлого старца покачивается возле дома, где он оставил теплую печь и «засаленную отцовскую Тору» (Детство: 14) – брошенное наследие старшего поколения («Тора» понимается в более широком смысле иудаизма и религиозного права), которое было отвергнуто вместе с этнической идентичностью русифицированными евреями, надеявшимися на экономическое продвижение и социальное признание. Недосказанность громче всякого пафоса говорит о дилемме еврея, разрывающегося между надеждой и отступничеством, в обществе, которое не принимает евреев даже после того, как они оставили веру своих отцов. Выселение евреев из деревень после суда над Бейлисом – это фон, который объединяет рассказ Бабеля с Шолом-Алейхемом, как я покажу во второй главе. В рассказе подчеркивается отчаяние, которое охватило российское еврейство.