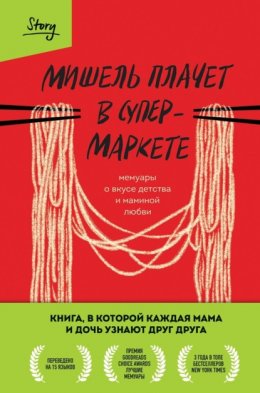

Мишель плачет в супермаркете

Michelle Zauner

Crying in H Mart: A Memoir

Copyright © 2021 by Michelle Zauner

© Богданов С.М., перевод на русский язык, 2024

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2024

Посвящается 엄마 (маме)

Глава 1. Плач в H Mart

С тех пор как мама умерла, я всегда плачу в H Mart

HMart – сеть супермаркетов, специализирующихся на азиатской кухне. H означает han ah reum, корейскую фразу, которая примерно переводится как «одна рука, полная продуктов». В H Mart стекаются стайки детей-парашютистов[1], чтобы найти марку лапши быстрого приготовления, напоминающую им о доме. Здесь корейские семьи покупают рисовые клецки, чтобы приготовить ттоккук (суп из говядины и рисовых клецек) – обязательное новогоднее блюдо. Это единственное место, где можно найти гигантский чан с очищенным чесноком, поскольку только здесь действительно понимают, сколько чеснока нужно для приготовления блюд, которые едят ваши соотечественники. H Mart – это свобода от узкого коридора «этнического» отдела в обычных продуктовых магазинах. Здесь бобы Goya не поставят рядом с бутылками соуса шрирача. В H Mart я чаще всего плачу у холодильников с банчанами[2], вспоминая вкус маминых маринованных в соевом соусе яиц и холодного бульона из редьки. Или в отделе замороженных продуктов, держа в руках упаковку с тестом для пельменей, думая обо всех тех часах, которые мы с мамой провели за кухонным столом, заворачивая в тонкие кружки начинку из свиного фарша с зеленым луком. Рыдаю в отделе бакалеи, задаваясь вопросом, неужели я до сих пор кореянка, если мне некому позвонить и спросить, какую марку кима[3] мы раньше покупали?

Выросшая в Америке с белым отцом и кореянкой-матерью, я всегда полагалась на маму в том, что касается нашего корейского наследия. И хотя на самом деле она никогда не учила меня готовить (корейцы, как правило, отказываются от точного указания пропорций продуктов в рецепте и дают лишь загадочные инструкции вроде: «добавляй кунжутное масло, пока блюдо не станет на вкус как у мамы»), она однозначно воспитала у меня корейский аппетит. Это означало благоговение перед хорошей едой и предрасположенность к «заеданию» стресса. Мы были требовательны ко всему: капуста кимчи должна быть идеально кислой; самгепсаль[4] – идеально хрустящим; супы обязаны быть обжигающе горячими, иначе их просто невозможно есть. У нас не принято готовить еду на неделю – это просто немыслимо. Мы анализируем свои желания ежедневно. Если нам хотелось есть кимчи тиге[5] три недели подряд, мы наслаждались блюдом до тех пор, пока не возникало новое желание. Мы питались в соответствии с сезонами и праздниками.

Когда наступала весна и погода менялась, мы выносили походную печь на улицу и жарили полоски свежей свиной грудинки. В мой день рождения ели миёккук – сытный суп из морских водорослей, богатый питательными веществами, который рекомендован есть женщинам после родов, а корейцы традиционно едят его в дни рождения, чтобы почтить своих матерей.

Именно с помощью еды мать выражала свою любовь. Какой бы критиканшей или жестокой она ни казалась, постоянно подталкивая меня оправдывать ее ожидания, – я всегда чувствовала ее привязанность, излучаемую упакованными завтраками и блюдами, которые она готовила именно так, как я любила. Я с трудом говорю по-корейски, но в H Mart мне всегда кажется, что я говорю свободно. Я глажу продукты руками и произношу вслух – дыня чамуэ, дайкон танмуджи. Набиваю свою корзину всеми возможными снеками, глянцевая упаковка которых украшена героями знакомого мультфильма. Вспоминаю то время, когда мама впервые мне показала, как складывать маленькую пластиковую карточку из пакетов Jolly Pong и использовать ее как ложку, чтобы отправлять в рот воздушный карамельный рис. Он неизбежно падал мне на рубашку и разлетался по всей машине. Я помню закуски, которые, по словам мамы, она ела в детстве, и как я пыталась представить ее в моем возрасте. Я стремилась любить все, что она делала, стать ее полным воплощением.

Горе накатывает волнами и обычно накрывает случайно. Я могу с невозмутимым видом рассказывать о том, каково было смотреть на осыпающиеся в ванну мамины волосы или о пяти неделях, проведенных в больницах, но застаньте меня в H Mart, когда мимо пробегает какой-нибудь мальчишка, сжимая в обеих руках пластиковые пакеты с пвонгтвиги[6], и я совершенно раскисаю. Эти маленькие рисовые фрисби были моим детством, счастливым временем, когда мама была рядом. Мы хрустели этими похожими на пенопласт дисками после школы, а они растворялись на наших языках как сахар.

Я заплачу, если увижу, как на фуд-корте корейская бабушка ест лапшу с морепродуктами, складывая головы креветок и раковины мидий на крышку жестяной миски с рисом своей дочери. Ее седые волосы вьются, скулы выступают, как выпуклости персиков, татуированные брови рыжеют, поскольку краска выцветает. Интересно, как бы в свои семьдесят выглядела моя мама, с такой же завивкой, как у каждой корейской бабушки, как будто это часть эволюции нашей расы. Я представляю, как переплетены наши руки, ее маленькое тело льнет к моему, пока мы поднимаемся по эскалатору к ресторанному дворику. Мы обе во всем черном, «в нью-йоркском стиле», – говорит она. Ее образ Нью-Йорка все еще уходит корнями в эпоху «Завтрака у Тиффани». В руке у нее стеганая кожаная сумочка Chanel, о которой она всю свою жизнь мечтала, вместо фальшивых, купленных на задворках Итхэвона[7]. Ее руки и лицо слегка липкие от антивозрастных кремов, купленных в телемагазине QVC. На ней странные высокие кроссовки на танкетке, которые мне совсем не нравятся. «Мишель, в Корее такие носит каждая знаменитость». Она стряхивает ворсинки с моего пальто и неустанно меня критикует – плечи ужасно сутулятся, мне пора купить себе новые туфли, я обязательно должна начать пользоваться аргановым маслом, которое она подарила, – но мы вместе.

Если честно, я страшно зла. Я злюсь на эту старую кореянку за то, что она живет, а моя мать нет. Будто выживание этой незнакомки каким-то образом связано с моей потерей. Почему она сидит и ест острую лапшу тямпон, а моя мама – нет? Должно быть, другие люди чувствуют то же самое. Жизнь несправедлива, и иногда полезно в этом кого-то иррационально обвинить.

Порой я ощущаю свое горе как человек, оставшийся один в комнате без дверей. Каждый раз, когда вспоминаю, что мать умерла, мне кажется, что я сталкиваюсь со стеной, которую не сдвинуть с места. Выхода нет, есть только твердая поверхность, в которую я снова и снова врезаюсь, вспоминая о неизменной реальности – я никогда ее больше не увижу.

Супермаркеты H Mart обычно расположены на окраинах города и примыкают к торговым центрам с азиатскими магазинами и ресторанами, которые всегда лучше, чем те, что находятся ближе к центру. А мы ведем речь о настоящих корейских ресторанах, столы которых настолько ломятся от закусок банчан, что приходится играть в бесконечную горизонтальную дженгу[8] с двенадцатью крошечными тарелками жареных анчоусов, острых огурцов и маринованных закусок. Это совершенно не похоже на унылую забегаловку азиатской кухни рядом с вашей работой, где подают болгарский перец в пибимпабе[9] и окатывают ледяным презрением, если вы просите лишнюю порцию увядших ростков фасоли. Здесь все по-взрослому.

Вы сразу поймете, что идете в правильном направлении. Приближаясь к азиатским кварталам надписи на вывесках постепенно начнут превращаться в символы, которые вы либо можете прочесть, либо нет. Вот когда мои элементарные знания корейского языка подвергаются испытанию – как быстро я смогу прочесть буквы на ходу? Более шести лет каждую пятницу я посещала занятия центра изучения корейского языка «Хангыль Хаккё», и это все, чему я научилась: могу читать вывески церквей, офтальмологической клиники, банка. Еще пара кварталов, и мы у цели. Внезапно попадаешь в другую страну. Вокруг одни азиаты, разнообразные диалекты клубятся и переплетаются, как невидимые телефонные провода, единственные английские слова – это HOT POT и LIQUORS, да и те скрыты под иероглифами и графемами, а рядом с ними танцует анимешный тигр или хот-дог.

Внутри комплекса H Mart обязательно есть фуд-корт, магазин бытовой техники и аптека. Обычно встречается салон красоты, где можно купить корейскую косметику и средства по уходу за кожей с муцином улитки или маслом икры, или маску для лица, на которой написано «плацента». (Чья плацента? Непонятно…) Также там можно встретить псевдофранцузскую пекарню с некрепким кофе и множеством светящихся в темноте пирожных, на вид всегда намного лучше, чем на вкус.

Сейчас мой ближайший H Mart находится в Элкинс-Парке, городке на северо-востоке Филадельфии. По выходным я приезжаю туда пообедать, запасаюсь продуктами на неделю и, возвращаясь домой, готовлю что-нибудь на ужин из любых свежих продуктов, которые меня вдохновляют. В H Mart, что в Элкинс-Парке, два этажа. Продуктовый магазин расположен на первом этаже, а над ним – ресторанный дворик. Наверху множество ресторанчиков с большим разнообразием блюд. Один посвящен суши, другой – строго китайский. В третьем готовят корейские тиге (густые супы, которые подают в традиционных глиняных горшках тукпэги). Так ваш суп все еще будет кипеть в течение добрых десяти минут после прибытия на стол. Есть прилавок с корейской уличной едой, где подают корейский рамён (лапшу в стаканчике Шин с разбитым яйцом). Еще там есть приготовленные на пару гигантские пельмени со свининой и стеклянной лапшой, завернутые в густое, как для пирога, тесто. А еще – ттокпокки – жесткие цилиндрические рисовые клецки на один укус. Клецки варят в бульоне с рыбными палочками омук, красным перцем и кочудяном – сладко-пряным соусом, одним из трех основных соусов, используемых почти во всех корейских блюдах. И, наконец, мой личный фаворит: корейско-китайский фьюжн, где предлагают тансуюк (блестящую кисло-сладкую оранжевую свинину), суп с лапшой из морепродуктов тямпон, жареный рис и лапшу из черной фасоли чачжанмён.

Ресторанный дворик – идеальное место, где можно наблюдать за людьми, неторопливо уплетая соленый чачжанмён с толстой жареной лапшой. Я думаю о наших родственниках, которые жили в Корее, пока большинство из них не умерли, и о том, что блюда корейско-китайской кухни всегда были первым, что мы с мамой ели в Сеуле после четырнадцатичасового перелета из Америки. Через двадцать минут после того как моя тетя передавала по телефону наш заказ, звонок в квартире начинал гудеть «К Элизе»[10] в формате MIDI, и к нам заходил человек в шлеме, только что сошедший с мотоцикла, с гигантским стальным ящиком. Он открывал металлическую дверцу и доставал тарелки с лапшой и жаренной во фритюре свининой с густым соусом. Полиэтиленовая пленка сверху была вогнутой и запотевшей. Мы снимали ее, распределяли по лапше крупные черные кусочки и поливали свинину блестящим, липким, полупрозрачным оранжевым соусом. Мы сидели, скрестив ноги, на прохладном мраморном полу, причмокивая и переговариваясь друг с другом. Мои тети, мама и бабушка болтали на корейском, а я ела и слушала, не в силах их понять, время от времени отрывая маму и прося ее перевести.

Интересно, сколько людей в H Mart скучают по своим семьям. Думают о них, возвращая свои подносы из разных кафешек. Находятся здесь, чтобы чувствовать связь и почтить эту связь с помощью пищи. Кто из них не смог вернуться домой в этом году или в течение последних десяти лет? Кто, как и я, скучает по тем, кто навсегда ушел из жизни?

За одним столом я вижу группу молодых китайских студентов. Они собрались вместе, сорок пять минут тряслись в автобусе и приехали сюда, в пригород чужого города в чужой стране, чтобы съесть суп с пельменями. За другим столом три поколения корейских женщин едят три разных вида супов тиге: дочь, мать и бабушка окунают ложки в тарелки друг друга, тянутся через подносы друг к другу, касаются лица друг друга, щиплют свои банчаны палочками для еды. И ни одна из них не задумывается о концепции личного пространства.

А вот молодой белый мужчина со своей семьей. Родители хихикают, пытаясь произнести название блюд из меню. Сын объясняет, какие блюда они заказали. Может быть, он находился в Сеуле на военной службе или преподавал там английский язык. Или он – единственный в семье с заграничным паспортом. Возможно, именно в этот момент его семья решит, что пришло время путешествовать и самим открывать для себя этот мир.

Азиатский парень обольщает свою девушку, знакомя ее с новым миром вкусов и текстур. Он показывает ей, как есть муль нэнмён, холодный суп с лапшой, который становится вкуснее, если сначала добавить уксус и острую горчицу. Он рассказывает, как его родители перебрались в эту страну, и он наблюдал, как мама готовит это блюдо дома. Она не добавляет кабачки, а заменяет их редькой. К соседнему столику ковыляет старик и заказывает самгетан, суп из тушки цыпленка, фаршированный рисом и женьшенем, который, вероятно, ест здесь каждый день. Звенят колокольчики, призывая людей забрать свои заказы. За прилавками женщины в защитных масках работают не покладая рук.

Это красивое, святое место. Кафетерий, полный людей со всего мира, оказавшихся в чужой стране, каждый со своей историей. Откуда они пришли и как долго путешествовали? Почему они все здесь? Чтобы найти калган[11] в американском супермаркете и приготовить индонезийское карри, которое любит отец? Купить рисовые лепешки для церемонии чеса[12], чтобы отметить годовщину смерти любимого человека? В дождливый день утолить жажду по ттокпокки, навеянную воспоминаниями о пьяном ночном перекусе в палатке с уличной едой в Мёндоне[13]?

Мы не заговариваем об этом. Лишь обмениваемся понимающими взглядами. Сидим здесь в тишине, обедаем. Но я знаю, что все мы здесь по одной причине. Мы все ищем частичку дома или частичку себя. Мы ищем этот вкус в еде, которую заказываем, и тех ингредиентах, что покупаем. Потом расходимся. Мы приносим добычу в комнаты общежитий или на кухни в спальных районах и воссоздаем блюдо, которое невозможно было бы приготовить без нашего путешествия. То, что мы ищем, не встречается в Trader Joe's[14]. H Mart – это место, где ваши люди собираются под одной благоухающей крышей, полные веры в то, что обретут здесь то, чего больше нигде не найдут.

В ресторанном дворике H Mart я вновь обнаруживаю, что нахожусь в поисках первой главы истории, которую хочу рассказать о своей матери. Я сижу рядом с кореянкой и ее сыном, которые по незнанию заняли стол рядом со старым водопроводом. Парнишка послушно берет с прилавка столовые приборы для них обоих и кладет их на бумажные салфетки. Он ест жареный рис, а его мама – соллонтан, суп из говяжьих костей. Ему, должно быть, около двадцати, но мать все еще учит его правильно есть, как моя мама раньше. «Окуни лук в пасту». «Не добавляй слишком много кочудяна, иначе блюдо станет слишком соленым». «Почему ты не ешь бобы маш?» Были дни, когда это постоянное занудство страшно меня раздражало. Женщина, дай мне спокойно поесть! Но в большинстве случаев я понимала, что это – высшее проявление нежности корейской женщины, и дорожила этой любовью. И сделала бы все, чтобы ее вернуть.

Мама мальчика перекладывает кусочки говядины со своей ложки на его. Он тихий, выглядит усталым и мало с ней разговаривает. Я хочу сказать ему, как сильно скучаю по матери. И что ему следует быть добрее к своей маме, помнить, что жизнь хрупка, и она может оборваться в любой момент. Скажи ей, чтобы она сходила к врачу и убедилась, что внутри ее не растет маленькая опухоль.

В течение пяти лет я потеряла и тетю, и мать из-за рака. Так что, отправляясь в H Mart, я не просто охочусь за тремя пучками зеленого лука за доллар и каракатицами, я ищу воспоминания. Я собираю доказательства того, что корейская половина моей идентичности не умерла вместе с ними. H Mart – это мост, уводящий прочь от преследующих меня воспоминаний об облысевшей после химиотерапии головы, телах-скелетах и ведении журнала приема лекарства. Здесь все напоминает мне о том, какими они были раньше, красивыми и полными жизни, как покачивали кольцами от медовых крекеров Тянгу на всех десяти пальцах, показывая мне, как высасывать корейский виноград из кожуры и выплевывать косточки.

Глава 2. Прибереги свои слезы

Мать умерла 18 октября 2014 года, дата, которую я постоянно забываю. Я не знаю, почему так происходит, то ли потому, что не хочу об этом вспоминать, то ли фактическая дата представляется настолько незначительной на фоне всего, что нам довелось испытать. Ей было пятьдесят шесть. Мне – двадцать пять, возраст, который, согласно многолетним уверениям моей матери, будет особенным. Именно в этом возрасте мать познакомилась с моим отцом. В том же году они поженились, она покинула родную страну, мать и двух сестер и вступила в ключевую фазу своей взрослой жизни. Она создала семью, ставшую целью ее существования. Я надеялась, что в мои двадцать пять все наконец встанет на свои места. Но именно в этом году ее жизнь оборвалась, а моя изменилась.

Иногда меня гложет чувство вины из-за того, что я не помню, когда это произошло. Каждую осень я вынуждена пересматривать фотографии ее надгробия, сделанные специально, чтобы не забывать выгравированную дату, наполовину скрытую пестрыми букетами, оставленными мной за последние пять лет. Или я ищу в интернете ее некролог, который так и не озаботилась написать, чтобы подготовиться почувствовать то, что должна испытывать.

Мой отец помешан на датах. Какие-то внутренние часы безотказно жужжат у него в голове перед каждым днем рождения, днем смерти, юбилеем и праздником. Его душа интуитивно мрачнеет за неделю до предстоящего события, и не успеешь оглянуться, как он закидывает меня сообщениями в соцсетях о том, что жизнь несправедлива, и что я никогда не пойму, каково это – потерять лучшего друга. Затем он снова возвращается к езде на своем мотоцикле по Пхукету, куда перебрался через год после смерти моей матери, заполняя пустоту теплыми пляжами, уличными морепродуктами и молодыми девушками, неспособными выговорить слово «проблема».

Чего я, кажется, никогда не забуду, так это то, что ела моя мать. Она была женщиной многих «обычаев». Политый расплавленным сыром ржаной хлеб и жареный стейк, которыми мы лакомились в кафе Terrace после дня, проведенного за покупками. Несладкий чай со льдом с половиной пакетика подсластителя Splenda, который, согласно ее заверениям, она никогда не использовала ни для чего другого. Минестроне[15] в сети итальянских ресторанов Olive Garden из-за недостаточного знания английского языка она заказывала «„с пылу с жару“», а не «обжигающе горячим» с дополнительным бульоном. В особых случаях в рыбном ресторане Jake's в Портленде она лакомилась полдюжиной устриц в половинках раковин с соусом champagne mignonette[16] и французским луковым супом «с пылу с жару». Возможно, она была единственным человеком на свете, который всерьез просил картошку фри «с пылу с жару» в автокафе «Макдоналдс». Мама ела тямпон, острый суп из морепродуктов с лапшой и дополнительными овощами в Cafe Seoul, которое всегда называла Seoul Cafe, используя синтаксис своего родного языка. Зимой она любила жареные каштаны, хотя от них ее всегда ужасно пучило. Ей нравился соленый арахис со светлым пивом. Почти каждый день она выпивала два бокала шардоне, но если в ход шел третий, то ей становилось плохо. Она ела пиццу с острым маринованным перцем. В мексиканских ресторанах просила мелко нарезанный перец халапеньо. Соусы она всегда заказывала отдельно. Она ненавидела кинзу, авокадо и сладкий перец. У нее была аллергия на сельдерей. Она редко ела сладкое, за исключением пинты клубничного мороженого Häagen-Dazs, пакета мандариновых драже, одного или двух шоколадных трюфелей See's на Рождество и чизкейка с черникой в день своего рождения. Она предпочитала все соленое. Мама редко перекусывала и завтракала.

Я отчетливо все это помню, потому что именно так любила моя мать. Она не предлагала ложь во спасение и не твердила заученные аффирмации, но остро подмечала то, что приносит вам радость, и упаковывала это вам с собой, чтобы вы находили утешение и ощущали заботу, даже этого и не осознавая. Она помнила, что вы любите суп с дополнительным бульоном, чувствительны к специям, ненавидите помидоры, не едите морепродукты, обожаете вкусно поесть. Она всегда наблюдала за тем, какой банчан вы опустошили первым, с тем чтобы в следующий раз, когда вы окажетесь за столом, подать этой закуски двойную порцию с горкой, а также не забыть и о различных других ваших предпочтениях, делающих вас – вами.

В 1983 году мой отец прилетел в Южную Корею, отозвавшись на объявление в газете The Philadelphia Inquirer, которое гласило просто: «Работа за границей». Как оказалось, они предлагали программу обучения в Сеуле продажам подержанных автомобилей американским военным. Компания забронировала ему номер в гостинице Найджа, достопримечательности района Йонсан, где моя мать работала на стойке регистрации. Предположительно она была первой кореянкой, которую он в своей жизни увидел.

Они встречались три месяца, а когда программа обучения закончилась, отец предложил моей маме выйти за него замуж. В середине 80-х годов они вдвоем исколесили три страны, живя в Мисаве[17], Гейдельберге (Германия) и снова в Сеуле, где я родилась. Год спустя старший брат моего отца Рон предложил ему должность в своей компании по перевозке грузов. Эта работа обеспечила стабильность и положила конец межконтинентальному переселению моей семьи, которое происходило раз в два года. Мы иммигрировали, когда мне исполнился всего год.

Обосновались мы в Юджине, штат Орегон, небольшом студенческом городке на Тихоокеанском Северо-Западе[18]. Город расположен недалеко от истока реки Уилламетт, которая простирается на 240 километров, беря свое начало к северу от гор Калапуя и впадая в реку Колумбия. Прокладывая свой путь между Каскадными горами (на востоке) и Береговым хребтом (на западе), река образует плодородную долину. Именно этот регион десятки тысяч лет назад подвергся одним из наиболее катастрофических наводнений ледникового периода. Они зарождались к юго-западу от озера Миссула и проносились по современным штатам Вашингтон и Орегон, принося с собой плодородную землю и вулканические горные породы, скрепившие слои почвы, которая прекрасно подходит для самых разных видов сельского хозяйства.

Сам город утопает в зелени, прижимаясь к берегам реки и раскинувшись среди скалистых холмов и сосновых лесов Центрального Орегона. Межсезонье здесь мягкое, с моросящими дождями и серым небом большую часть года, но сменяется пышным, ничем не омрачаемым летом. Дождь идет непрестанно, и все же я никогда не видела ни одного орегонца, который бы носил с собой зонт.

Жители Юджина гордятся изобилием своего края и с увлечением включали в свой рацион местные, сезонные и органические ингредиенты задолго до того как это снова стало модным. Рыболовы ловят в пресных водах дикую чавычу весной и стальноголового лосося летом, а круглый год в устьях рек в больших количествах добывается сладкий краб дангенесс. Местные фермеры каждую субботу собираются в центре города, чтобы продать домашние органические продукты, а также мед, грибы и дикие ягоды. Здесь проживают хиппи, протестующие против сети магазинов Whole Foods в пользу местных кооперативов. Они носят биркенштоки на босу ногу, плетут повязки на голову для продажи на открытых рынках и делают собственную ореховую пасту. Их мужчин зовут Трава и Река, а женщин – Чаща и Аврора.

Когда мне исполнилось десять, мы переехали за город. От центра до нашего дома в лесу пролегал путь в целых одиннадцать километров мимо ферм по выращиванию рождественских елок и пешеходных троп парка Спенсер-Бьютт. Наше новое жилище располагалось почти на двух гектарах земли, где бродили стаи диких индюков, собиравших насекомых в траве, и мой отец при желании мог управлять своей косилкой голышом под защитой тысяч сосен пондерозы, без соседей на многие километры вокруг. Позади дома мать выращивала рододендроны и ухаживала за лужайкой. Дальше поляна уступала место пологим холмам из красной глины, покрытым жесткой травой. Там был искусственный пруд, наполненный мутной водой и выстланный мягким илом, в нем обитали саламандры и лягушки, за которыми было весело гоняться, ловить, а потом выпускать. На участке обильно произрастала дикая ежевика, и в начале лета, во время сезона пожаров, отец брался за нее с большой парой садовых ножниц и расчищал новые тропинки между деревьями, чтобы сформировать круг, по которому мог легко проехать на своем мотоцикле для бездорожья. Раз в месяц он поджигал собранные кучи веток, позволяя мне выливать на них жидкость из зажигалок, и мы восхищались проделанной им работой, когда вспыхивали двухметровые костры.

Мне нравился наш новый дом, но вскоре такая уединенная жизнь начала меня тяготить. Я была лишена компании соседских детей для совместных игр, и в пределах велосипедной досягаемости не было ни магазинов, ни парков. Я чувствовала себя беспомощной и одинокой, единственным ребенком, которому не с кем поговорить или обратиться с просьбой, кроме матери.

Оставшись с ней наедине в лесу, я была ошеломлена тем, сколько времени и внимания она мне уделяла. А ее преданность, как я узнала, может являться как благодатной привилегией, так и оборачиваться удушающими последствиями. Мать была устроительницей дома. Создание дома было целью ее существования с тех пор как я родилась, и, хотя она была внимательной и заботливой, ее не назовешь нежной. Она не была той, кого бы я назвала «мама-мамочка», поэтому я завидовала большинству своих друзей. Мама-мамочка – это та, кто интересуется всем, что говорит ее ребенок, даже если на самом деле ей глубоко на это наплевать; тащит ребенка к врачу, как только он пожалуется на малейшее недомогание; говорит ребенку: «Они просто завидуют», если кто-то его высмеивает, или: «Ты всегда для меня прекрасна», даже если это не так, или «Прелестно!», когда ты даришь ей кусок дерьма на Рождество.

Но каждый раз, когда мне было больно, мама начинала кричать. Не сочувствуя мне, а злясь на меня. Это не укладывалось в моей голове. Если получали травмы мои друзья, их матери тут же уводили их и говорили, что все будет хорошо, или сразу же отправлялись к врачу. Белые люди всегда отводили детей к врачу. Но если поранилась я, мама приходила в ярость, будто я злонамеренно повредила ее имущество. Однажды, когда я полезла на дерево во дворе, выемка, на которую я опиралась, выскользнула из-под моей ноги. Полметра я сползала вниз, обнимая дерево, сдиравшее грубой корой кожу моего голого живота. Попытавшись найти опору для ног, я упала с двухметровой высоты на лодыжку. Я предстала перед ней в слезах, с вывихнутой лодыжкой, в разорванной рубашке, с расцарапанным и окровавленным животом. Но мать не взяла меня на руки и не отвезла к медицинскому работнику. Вместо этого она налетела на меня, как разъяренная тигрица.

«СКОЛЬКО РАЗ МАМА ТЕБЕ ГОВОРИЛА – ПЕРЕСТАНЬ ЗАЛЕЗАТЬ НА ЭТО ДЕРЕВО?!»

«Ой, омма[19], кажется, я подвернула лодыжку! – плакала я. – Думаю, мне надо в больницу!»

Она нависала над моим скрюченным телом, безжалостно визжа, пока я корчилась среди сухих листьев. Готова поклясться, что она пару раз пнула меня ногой.

«Мама, я истекаю кровью! Пожалуйста, не кричи на меня!»

«ЭТОТ ШРАМ ОСТАНЕТСЯ У ТЕБЯ НАВСЕГДА! AY-CHAM WHEN-IL-EEYA?!»

«Прости меня, ладно? Ну прости!»

Я рассыпалась в извинениях, драматично рыдая. Слезы лились градом, перемежаясь протяжными воплями. Я ползла до дома на локтях, опираясь на сухие листья и холодную землю и с трудом волоча за собой обмякшую ногу.

«Айго[20], двэссо! Все, хватит!»

Ее любовь была жестче жестокости из милосердия. Она обладала брутальной, индустриальной силой. Жилистая любовь, никогда ни на дюйм не уступавшая слабости. Эта любовь на десять шагов вперед видела, что для меня лучше, и не заботилась о том, будет ли мне при этом чертовски больно. Мою травму мать ощущала так же глубоко, будто это ее собственное несчастье. Она была виновата лишь в том, что слишком сильно за меня переживала. Я понимаю это лишь сейчас, задним числом. Никто в этом мире никогда не любил меня так истово, как мать, и она никогда не позволяла мне об этом забыть.

«Хватит реветь! Прибереги свои слезы до того момента, когда твоя мать умрет».

Это была обычная поговорка в моем доме. Вместо английских идиом, которые мать никогда не учила, она придумала несколько собственных. «Мама – единственная, кто скажет тебе правду, потому что мама – единственная, кто по-настоящему тебя любит». Некоторые из самых ранних воспоминаний, которые я могу припомнить, связаны с тем, как мать наставляла меня всегда «сохранять десять процентов себя». Она имела в виду, что, независимо от того, как сильно в своем представлении вы любите другого человека, или уверены, что он любит вас, никогда не отдавайте всего себя. Всегда сберегайте 10 процентов, чтобы было на что опереться. «Даже от папы я утаиваю», – добавляла она.

Мать всегда старалась сделать меня самой совершенной версией себя. В младенчестве она щипала меня за нос, поскольку боялась, что он слишком плоский. В начальных классах беспокоилась о том, что я слишком маленького роста, поэтому каждое утро перед школой она инструктировала меня взяться за прутья спинки кровати и тянула за ноги, пытаясь сделать их длиннее. Если я хмурилась или слишком широко улыбалась, она проводила по моему лбу пальцами и приказывала «перестать делать морщины». А увидев, что я хожу сгорбившись, просовывала мне ладонь между лопаток и командовала: «Окке пхиго! Распрями плечи!»

Она была одержима внешностью и часами смотрела телемагазин косметики QVC. Она заказывала по телефону очищающие лосьоны, специальные зубные пасты и баночки со скрабами с икорным маслом, сыворотками, увлажняющими средствами, тониками и антивозрастными кремами. Она верила в продукты QVC с рвением конспиролога. Если бы вы поставили под сомнение легитимность продукта, она бы с яростью встала на его защиту. Мама была искренне убеждена, что зубная паста Supersmile делает зубы на пять тонов светлее, а набор из трех предметов по уходу за кожей Beautiful Complexion от Dr. Denese стирает с лица добрый десяток лет. Ее полочка в ванной представляла собой остров, полный стеклянных горшочков и тонированных баночек, содержимое которых она наносила на лицо и тело, а затем промокала, растирала, похлопывала и разглаживала, неукоснительно следуя десятиэтапному режиму ухода за кожей, включавшему в себя микротоковую палочку для удаления морщин электрическим током. Каждый вечер из холла доносились хлопки ее ладоней по щекам и гул пульсирующего электричества, якобы сужающего ее поры, пока она водила прибором по лицу, а затем наносила слой за слоем свои многочисленные кремы.

Между тем коробки с тональным кремом Proactiv были свалены в кучу под раковиной в моей ванной комнате. Щетки для чистки лица Clarisonic оставались сухими и почти не использовались. Я была слишком нетерпелива, чтобы соблюдать навязываемый матерью режим ухода за собой – источник раздора, который на протяжении всей моей юности лишь обострялся.

Ее совершенство приводило в бешенство, ее аккуратность – полная загадка. Она могла владеть предметом одежды в течение десяти лет, и он выглядел так, будто его никогда не носили. Ни пушинки на пальто, ни пятнышка на свитере, ни единой царапины на лакированных туфлях. А меня постоянно бранили за порчу или случайную потерю даже самых дорогих мне вещей.

Такую же педантичность она проявляла и в отношении домашнего хозяйства, которое содержала в идеальном порядке. Она каждый день пылесосила и раз в неделю заставляла меня протирать все плинтуса, пока сама поливала паркет маслом и натирала тряпкой. Жизнь со мной и моим отцом, должно быть, казалась ей жизнью с двумя огромными малышами, одержимыми желанием разрушить ее идеальный мир. Часто мать вспыхивала из-за какого-нибудь мелкого беспорядка, и мы оба смотрели в одном направлении и недоумевали, где грязно или что не на своем месте. Если один из нас проливал что-то на ковер, мама реагировала так, как будто мы его подожгли. В ту же секунду она издавала вопль раненого зверя, бросалась доставать из-под раковины спреи для чистки ковров компании QVC и отталкивала нас в сторону, опасаясь, что мы размажем пятно. Нам оставалось лишь застыть рядом с ней в смущении, тупо наблюдая, как она заливает и вычищает наши промахи.

Ставки выросли, когда мать начала собирать различные коллекции драгоценных хрупких предметов. У каждого набора было особое место в доме, где он аккуратно в особом порядке выставлялся. Миниатюрные расписные чайники Мэри Энгельбрайт выстроились на книжных полках в коридоре. Фарфоровые балерины – на полке в прихожей (у третьей по счету нет двух пальцев: ежедневное напоминание о последствиях моей неуклюжести). Бело-голубые голландские домики – на кухонных подоконниках (залитые джином в пьяном угаре, с двумя или тремя пробками, небрежно вставленными в окошки, чтобы напомнить моему отцу о его проделках). Хрустальные животные Сваровски возвышались на стеклянных полках шкафа в гостиной. Каждый день рождения и Рождество новый сверкающий лебедь, дикобраз или черепаха находили там свое место, добавляя красок призматическому сиянию, озаряющему ранним утром гостиную.

Ее правила и ожидания крайне утомляли. Но если я от нее отстранялась, то оказывалась изолированной и полностью отвечала за то, чтобы развлекать себя самостоятельно. Так что я провела свое детство, разрываясь между двумя импульсами: то предаваясь внутренним ребячливым капризам, приводившим к ее выговорам, то цепляясь за мать, отчаянно пытаясь ей угодить.

Иногда, когда родители оставляли меня дома с няней, я выстраивала ее фигурки на сервировочном подносе и осторожно мыла каждое животное в раковине со средством для мытья посуды, а затем насухо вытирала бумажными полотенцами. Я протирала полки под ними и очищала стекла с помощью средства для мытья окон Windex, а затем изо всех сил старалась расставить их по памяти, надеясь, что, вернувшись, мать вознаградит меня своей любовью.

Эта маниакальная потребность в уборке у меня выработалась как своего рода защитный ритуал, совершаемый в тех случаях, когда я хоть немного чувствовала себя покинутой – угроза, терзавшая мое юное воображение. Меня преследовали кошмары и сильный страх смерти родителей. Я представляла, как в наш дом врываются грабители, и во всех ужасных подробностях видела убийство родителей. Если они поздно возвращались домой с вечеринки, я была уверена, что они попали в автомобильную аварию. Меня мучили повторяющиеся сны о том, как отец, потеряв терпение в пробках и пытаясь срезать часть пути, приводит машину к краю моста на Ферри-стрит, как она падает в реку Уилламетт, где они тонут, не имея возможности выбраться через двери из-за давления воды.

Судя по положительной реакции на еженедельную уборку плинтусов, я сделала вывод о том, что, если мама вернется в еще более чистый дом, она пообещает никогда больше меня не бросать. Это была моя печальная попытка завоевать ее расположение. Однажды во время отпуска в Лас-Вегасе родители на несколько часов оставили меня одну в гостиничном номере, чтобы поиграть в казино. Все это время я провела, убирая комнату, раскладывая багаж родителей и вытирая поверхности полотенцем для рук. Я не могла дождаться, когда они вернутся и увидят плоды моих трудов. Я сидела на своей раскладушке и лучезарно смотрела на дверь, ожидая увидеть их лица, не задумываясь о том, что на следующее утро придет уборщица. А когда они вернулись, не заметив изменений, я быстро пересекла комнату, волоча их за собой и одно за другим указывая на свои добрые дела.

Я отчаянно искала другие благоприятные возможности и внезапно обнаружила, что наше общее восхищение корейской кухней служит не только формой связи между матерью и дочерью, но и является чистым и неизменным источником ее одобрения. И вот на рыбном рынке Норянчжин во время летней поездки в Сеул эта идея по-настоящему расцвела. Норянчжин – это оптовый рынок, где можно выбрать живую рыбу и морепродукты из резервуаров разных продавцов и отправить для приготовления в одном из кулинарных стилей в рестораны наверху. Мы были с мамой и двумя ее сестрами, Нами и Ынми, и они набрали тонны морских ушек, морских гребешков, морских огурцов, амберджеков[21], осьминогов и королевских крабов, чтобы есть сырыми и вареными в острых супах.

Наверху наш стол сразу же заполнился банчаном, расставленным вокруг бутановой горелки для рагу. Первым блюдом, которое нам принесли, был саннакчи – живой осьминог с длинными щупальцами. Передо мной на тарелке извивались серо-белые кусочки, только что отрезанные от головы, каждая присоска все еще пульсировала. Мама взяла один, обмакнула в пасту кочудян с уксусом, зажала губами и прожевала. Она посмотрела на меня и улыбнулась, увидев мой разинутый рот.

«Попробуй», – сказала она.

В отличие от других сфер родительской власти, мать не придерживалась строгих правил в отношении еды. Если мне что-то не нравилось, она никогда не заставляла меня это есть, а если я съедала лишь половину порции, не настаивала на том, чтобы я доедала все с тарелки. Она считала, что пищей нужно наслаждаться, а растяжение желудка более неоправданно, чем продолжение трапезы после насыщения. Ее единственное правило гласило: любое блюдо необходимо попробовать хотя бы один раз.

Стремясь ей угодить и произвести впечатление на тетушек, я ухватила палочками для еды самую активную щупальцу, которую только смогла найти, окунула в соус, как это делала мать, и сунула в рот. Она была соленой, терпкой и сладкой, с легким оттенком специй из соуса, и очень, очень жесткой. Я долго и старательно грызла щупальцу зубами, прежде чем проглотить, опасаясь, что она присосется к моим миндалинам по пути вниз.

«Молодец, детка!»

«Айго, еппо! – воскликнули тети. – Ай да наша красотка!»

Семья хвалила меня за храбрость, я сияла от гордости, и в этот момент нащупала верный путь. Я пришла к выводу, что, хотя у меня не получается быть хорошей, я могу преуспеть, проявляя смелость. Я начала наслаждаться тем, что удивляю взрослых своими изысканными вкусовыми предпочтениями и вызываю отвращение у неопытных сверстников из-за того, что, как я обнаружила, является одним из величайших даров природы. К десяти годам я научилась разламывать на части целого лобстера голыми руками и щипцами для орехов. Я поглощала бифштекс тартар, паштеты, сардины, улиток, запеченных в масле и приправленных жареным чесноком. Я пробовала сырые морские огурцы, морские ушки и устрицы на половинке раковины. По вечерам мама жарила сушеных каракатиц на походной печи в гараже и подавала их с тарелкой арахиса и соусом из перечной пасты, смешанной с японским майонезом[22]. Отец рвал их на полоски, и мы ели все вместе, сидя перед телевизором, пока у нас не начинали ныть челюсти, а я запивала все это, понемногу потягивая пиво Corona из маминых запасов.

Ни один из моих родителей не окончил колледж. Я не выросла в семье, где много книг или музыкальных записей. В юном возрасте меня не знакомили с изобразительным искусством, не водили в музеи или на спектакли в авторитетные учреждения культуры. Мои родители не знали имен писателей, чьи книги мне следует прочитать, или иностранных режиссеров, фильмы которых я должна была смотреть. В подростковом возрасте мне не попадались ни старые издания таких книг, как «Над пропастью во ржи», ни виниловые пластинки «Роллинг Стоунз», ни учебники из прошлого, которые могли бы помочь моему культурному развитию. Но мои родители были по-своему искушенными. Они многое повидали и попробовали в этом мире. То, чего им не хватало в сфере высокой культуры, они восполняли, тратя свои с трудом заработанные деньги на лучшие деликатесы. Мое детство было отмечено богатством вкусовых ощущений – кровяная колбаса, рыбьи кишки, икра. Они любили хорошую еду – готовить, заниматься поиском, щедро ею делиться – и я всегда была почетным гостем за их столом.

Глава 3. Двойное веко

Каждое второе лето, пока мой отец оставался работать в Орегоне, мы с мамой летали в Сеул и проводили шесть недель с ее семьей.

Мне нравились наши поездки в Корею. Я любила большие города и жизнь в квартире. Я наслаждалась влажностью и запахом столицы, пусть даже мама говорила мне, что все это из-за мусора и загрязнения воздуха. По вечерам я обожала гулять по парку напротив многоквартирного дома бабушки, слушать, как над головой проносятся мириады цикад и стрекотание их крыльев сливается с шумом дорожного движения.

Сеул был полной противоположностью Юджина, где я застряла в лесу в одиннадцати километрах от города, и лишь по милости матери могла до него добраться. Бабушкина квартира располагалась в Каннаме, оживленном районе на южном берегу реки Хан. Через парк находился небольшой торговый комплекс с магазином канцелярских товаров, магазином игрушек, пекарней и супермаркетом, до которого я могла дойти пешком без сопровождения.

С раннего детства я полюбила супермаркеты. Мне нравилось изучать каждую марку товара и его блестящую, чарующую упаковку. Я перебирала в руках различные продукты и представляла их бесконечные вкусовые возможности и сочетания. Я могла часами осматривать морозильные камеры, полные освежающих стаканчиков мороженого из дыни и сливок, и сладкой пасты из красной фасоли, бродить по проходам в поисках пластиковых пакетов с банановым молоком, которое каждое утро мы пили с двоюродным братом Сон Ёном.

Когда мы с мамой жили в Сеуле, трехкомнатную квартиру бабушки делили шесть человек. Невозможно было пройти и полутора метров, чтобы на кого-нибудь не наткнуться. Сон Ён спал рядом с кухней в маленькой комнате размером со шкаф, однако достаточно большой, чтобы вместить крошечный квадратный телевизор Sony PlayStation и небольшой матрас-футон, лежавший на полу под вешалкой с одеждой напротив плаката Мэрайи Кэри, который он приклеил скотчем к своей двери.

Сон Ён был сыном Нами Имо[23] и моим единственным двоюродным братом по материнской линии. Его родители развелись вскоре после того как он появился на свет, и, пока Нами работала, его в основном воспитывала наша бабушка в доме, полном женщин. Он был старше меня на семь лет. Мальчик высокий и крепкого телосложения, но понурый, неловкий и женоподобный, несмотря на свой рост. Он был очень застенчивым подростком, подавленным чрезмерными школьными требованиями и предстоящим призывом на военную службу: каждый корейский мужчина был обязан отслужить в армии два года. Он страшно переживал из-за обилия прыщей и безуспешно пытался с ними справиться с помощью различных очищающих средств и кремов для местного применения. Дело доходило до того, что умывался он исключительно бутилированной водой.

Я обожала Сон Ёна и большую часть лета следовала за ним по пятам. Он был милым мальчиком и проявлял бесконечное терпение и милосердие, когда я, цепляясь за его ноги и спину, вынуждала нести меня на руках через влажную летнюю жару, несмотря на пот, лившийся градом с его лица и пропитывавший рубашку, или умоляла гнаться за мной по двадцати трем лестничным пролетам до квартиры бабушки.

Комната Нами Имо находилась по другую сторону кухни, примыкая к маленькому балкону, выходившему на улицу. Там стоял большой туалетный столик цвета нефрита, поверхность которого была уставлена сотнями различных лаков для ногтей. Каждый раз по приезде в Сеул она приглашала меня к себе и предлагала выбрать цвет, а затем, после моего тщательного обдумывания, красила мне ногти на газете. По завершении процедуры она опрыскивала их специальным спреем из аэрозольного баллончика, который помогал им быстрее высохнуть. Жидкость пенилась над моими кутикулами, а затем исчезала, как сухой лед, оставляя над кончиками пальцев лишь легкую пелену тумана.

Нами Имо также лучше всех на свете читала вслух сборники рассказов. Как и мой дед до нее, она занималась закадровым озвучиванием документальных фильмов и эпизодов аниме, которые Сон Ён и я бесконечно пересматривали на видеокассетах. По вечерам она читала мне корейские книги о Сейлор Мун и озвучивала всех персонажей. Не имело значения, что она не могла перевести эти главы на английский язык – она обладала уникальным голосовым диапазоном и удивительно плавно переходила от кудахтанья злой королевы к крылатой фразе решительной героини, а затем дребезжала словами предостережения бездарного помощника и заканчивала галантным воркованием франтоватого принца.

Когда мне было около восьми лет, Нами Имо начала встречаться с мистером Кимом, которого после их свадьбы я буду звать Имо Бу[24]. Черные волосы с белой прядью Имо Бу были уложены в высокую прическу в стиле «помпадур» как у мультяшного скунса Пепе ле Пью. Он был врачом китайской медицины и руководил собственной клиникой, где сушил, смешивал и извлекал натуральные ингредиенты для создания фитопрепаратов. Для моей матери присутствие Имо Бу стало новым оружием в ее давней кампании по формированию моего идеального тела. Каждое утро он приходил в квартиру и заваривал специальный травяной чай, чтобы помочь мне расти, а пока тот заваривался, Имо Бу втыкал мне в голову акупунктурные иглы, повышающие активность моего мозга, чтобы я лучше училась в школе.

Чай был темно-зеленым с запахом черной лакрицы, смешанной с тигровым бальзамом. На вкус он напоминал фруктовую кожуру, настоянную на мутной озерной воде, и это было самое горькое, что я когда-либо пробовала. Каждый день я покорно зажимала нос и пыталась высосать как можно больше горячей сиропообразной жидкости, пока не начинала давиться. Много лет спустя, в возрасте за двадцать, я поняла, что этот вкусоароматический профиль соответствует любимому в сфере обслуживания горькому итальянскому ликеру Fernet.

Спальня Ынми Имо располагалась напротив комнаты Нами. Она была ее младшей сестрой и единственной, кто учился в колледже. Она окончила вуз лучшей в своей группе по специальности английский язык и взяла на себя роль переводчика после того как моей маме захотелось расслабиться и разговаривать только на родном языке. Ынми была всего на несколько лет моложе моей матери, но, возможно, из‑за того, что она никогда не была замужем и даже не встречалась с мужчинами, я воспринимала ее скорее товарищем по играм, чем опекуном. Большую часть времени я проводила с ней и Сон Ёном, копаясь в их коллекциях компакт-дисков и умоляя взять с собой в канцелярские магазины, ломившиеся от корейских комиксов с новыми, модными в том году персонажами, такими как Сестры в Пижамах, Голубой Медведь или Машимаро, причудливый кролик с вантузом на голове.

Ночью мы с мамой спали на матрасе-футоне в гостиной, напротив стеклянных раздвижных дверей. Я ненавидела спать в одиночестве и наслаждалась возможностью лежать так близко к ней, не ища для этого никакого повода. В три часа ночи мы начинали ворочаться, страдая от смены часовых поясов. В конце концов мать оборачивалась и шептала: «Пойдем посмотрим, что у халмони[25] в холодильнике». Дома меня ругали, если заставали копающейся в кладовке после восьми вечера, но в Сеуле мама вновь превращалась в готового пошалить ребенка. Стоя у стола на кухне, мы открывали каждый контейнер Tupperware, полный домашнего банчана, и вместе перекусывали в синем влажном полумраке кухни. Мы запихивали в рот сладкие тушеные черные соевые бобы, хрустящие желтые ростки соевых бобов с зеленым луком и кунжутным маслом, а также терпкое, сочное кимчи из огурцов вместе с ложками теплого фиолетового конгбапа[26] прямо из открытой рисоварки. Мы хихикали и шикали друг на друга, пока ели руками ганджанг геджанг[27], высасывая из панциря соленого, жирного, маринованного краба, выталкивая языком мясо из мельчайших расщелин, облизывая испачканные соевым соусом пальцы. Между жеванием увядшего листа периллы мать говорила: «Да, ты настоящая кореянка!»

Большинство вечеров мать проводила в комнате халмони. Время от времени я наблюдала за ними из дверного проема. Мать лежала рядом с бабушкой на темно-сером матрасе на полу и безмолвно смотрела корейские игровые шоу, а халмони курила одну за другой сигареты или чистила азиатские груши большим ножом, развернув лезвие к себе и получая одну непрерывную полоску кожуры. Халмони начинала откусывать от самой сердцевины, чтобы ни один кусочек фрукта не пропал даром, а мама ела идеально нарезанные брусочки точно так же, как это делала я, когда она подавала фрукты дома. Мне никогда не приходило в голову, что она пытается наверстать упущенное за все годы, проведенные в Америке. Было трудно себе представить, что эта женщина – мать моей матери, не говоря уже о том, что их отношения станут образцом связи между матерью и мной до конца моей жизни.

Я ужасно боялась бабушку. Она говорила резко и громко, и знала около пятнадцати английских слов, поэтому всегда казалось, что она злится. Она никогда не улыбалась на фотографиях, а ее смех был похож на кудахтанье, которое неизменно заканчивалось пронзительным хрипом и кашлем. Она была сгорблена, как ручка зонтика, и постоянно носила клетчатые пижамные штаны и рубашки из блестящих грубых тканей. Но больше всего меня страшило оружие, которым она гордо размахивала, – тончим. Тончим буквально означает «игла для какашек». Чтобы создать иглу, используемую для проникновения в ничего не подозревающий задний проход, необходимо сжать пальцы в форме пистолета, при этом соединенные указательные пальцы как раз и образуют его дуло. Как бы ужасно это ни звучало, это обычная культурная традиция, что-то вроде корейского пранка, а вовсе не уникальная форма сексуального насилия. Тем не менее тончим в бабушкином исполнении напугал меня до чертиков. Всякий раз, когда она оказывалась рядом, я пряталась за маму или Сон Ёна или прокрадывалась мимо, прижимая задницу к стене, с тревогой ожидая, что бабушка проткнет указательными пальцами мои трусы, кудахча, а затем хрипло кашляя при виде моего удивления и ужаса.

Халмони любила курить, пить и играть в азартные игры, а особенно ей нравилось совмещать все эти три удовольствия, держа в руках колоду хватху. Хватху – это маленькие твердые пластиковые карты размером примерно со спичечный коробок. Оборотная сторона однотонная, ярко-красная, а лицевая украшена красочными изображениями животных, цветов и листьев. Они используются для игры под названием Годори, или Go-stop, цель которой состоит в том, чтобы сопоставить карты в руке с картами, разложенными на столе. Розы складываются с розами, хризантемы с хризантемами, и каждый набор соответствует определенному количеству баллов. Набор карт с лентами приносит одно очко, комбинация из трех карт с птицами – пять. Пять kwang (карт, отмеченных маленьким красным кружком с китайским иероглифом, обозначающим яркость) стоят целых пятнадцать. Как только вы наберете три очка, вы можете решить, стоит ли сделать следующий «ход» и попытаться собрать больше денег, рискуя, что другой игрок вас обойдет, или лучше сказать «стоп», закончить игру и забрать свой выигрыш.

По вечерам халмони расстилала свое зеленое войлочное одеяло, брала бумажник, пепельницу, несколько бутылок соджу[28] и пива, и женщины играли. Годори не похожа на другие карточные игры с их тихими моментами подготовки, анализа, оценки других игроков и хладнокровного вскрытия карт. По крайней мере, в моей семье играли шумно и быстро. Вот моя крестная мать Джеми, она вытягивает руку почти на метр в воздух, а затем со всей мочи лупит своей картой, как будто забивает козла, и красная пластиковая «рубашка» хлещет по «лицу» своего двойника с эпичным ХРЯСЬ. После каждого хода женщины кричали «ПООООК!» и «ЧЖОТХА!», и звенели маленькие серебряные башни корейских вон, которые со временем то росли, то уменьшались.

Пока женщины играли в хватху, я играла в официантку. Как правило, выпивая, корейцы едят закуски, известные под общим названием анджу. На кухне халмони я высыпала пакетики с сушеными кальмарами, арахисом и крекерами на блюда и подносила их своим тетям и крестной. Я приносила им еще пива и наполняла стаканы соджу или делала корейский массаж, представляющий собой не сжимание и растирание плеч, а просто размеренные удары по спине сжатыми кулаками. После того как игра заканчивалась, женщины давали мне чаевые из своего выигрыша, и я водила жадными пальцами по отпечатку бородатого лица Ли Сун Сина[29] на монете в сто вон или, если везло, по парящему серебряному журавлю крупной монеты в пятьсот вон.

Один раз в каждый наш приезд в Корею мы встречались с моим дедом, всегда в одном и том же китайском ресторане Чхи Ён Лу. Это был высокий худощавый мужчина с квадратной челюстью и мягкими, но мужественными чертами лица. В молодости он укладывал свои черные волосы в аккуратный помпадур и выглядел непринуждённо светским в ярких шейных платках и приталенных дизайнерских пиджаках. Он был знаменитым актером дубляжа, известным своей ролью короля Седжона[30] в популярной радиопередаче. Когда моя мать была маленькой, их семья была обеспеченной. Они были первыми в своем квартале, у кого появился цветной телевизор, и соседские дети обычно собирались у забора на заднем дворе и пытались его смотреть через окно их гостиной.

Благодаря своей внешности дедушка вполне мог стать успешным киноактером, но он испытывал трудности с запоминанием реплик. По мере роста популярности телевидения его карьера пошла на спад. Мама часто говорила, что у него было то, что корейцы называют «тонким ухом» – он слишком легко поддавался чужим советам. К тому времени, как мама окончила начальную школу, из-за серии необоснованных финансовых вложений он потерял все сбережения семьи.

Пытаясь увеличить доходы семьи, бабушка продавала на открытых рынках самодельные украшения. А в будние дни покупала грудинку, корневище папоротника, редьку, чеснок и ростки фасоли, варила большую кастрюлю острого супа юккедян, а затем расфасовывала его по маленьким полиэтиленовым пакетам и продавала офисным работникам во время их обеденных перерывов.

А потом дедушка ушел от бабушки к другой женщине и отрекся от семьи. Лишь годы спустя он снова обратился к своим дочерям, чтобы попросить у них денег. Тайком от халмони мать обычно подсовывала ему после обеда конверт и приказывала мне держать рот на замке.

В китайском ресторане Нами Имо резервировала отдельный кабинет с большим столом и гигантским стеклянным подносом «ленивая Сьюзен»[31], на котором вращались маленькие фарфоровые кувшинчики с уксусом и соевым соусом, а также имелась мраморная кнопка звонка для вызова официанта. Мы заказывали декадентскую лапшу чачжанмён, пельмени в наваристом бульоне, свинину тансуюк с грибами и перцем, а также юсансыль со студенистым морским огурцом, кальмарами, креветками и цукини. Халмони непрерывно курила на дальнем конце стола, молча наблюдая, как ее бывший муж обменивается новостями с детьми, которых бросил.

В ресторане Сон Ён водил меня на антресольный этаж посмотреть на двухметровый аквариум, в котором жил детеныш аллигатора. Вечно сонный, он оставался там год за годом, пока не стал таким большим, что не мог сделать ни единого шага вперед, а затем и вовсе исчез.

В ходе очередного приезда к бабушке, когда мне исполнилось двенадцать лет и я стремительно приближалась к пику изнурительной незащищенности, я столкнулась с новым приятным открытием: в Сеуле я считалась хорошенькой. Куда бы мы ни отправились, незнакомцы обращались со мной так, будто я какая-то знаменитость. Пожилые дамы в магазинах останавливали маму и говорили: «У нее такое маленькое[32] лицо!»

«Почему аджуммы[33] постоянно так говорят?» – спросила я у матери.

«Корейцам нравятся маленькие, узкие лица, – ответила она. – Лучше выглядят на фотографиях». Вот почему всякий раз, когда мы делаем групповое фото, люди всегда пытаются отодвинуться на второй план. ЛА[34] Ким всегда выталкивает меня вперед.

ЛА Ким, крупная веселая женщина, была одной из старейших подруг матери еще со школы. Часто в шутку она задирала подбородок, чтобы на фотографии благодаря глубине резкости ее лицо казалось не таким широким.

«А также корейцам нравится двойное веко», – добавила мама, проводя линию между глазом и бровью. Я прежде не обращала внимания на то, что у мамы в этом месте нет складки, и кожа гладкая и ровная. Я бросилась к зеркалу, чтобы посмотреть на свое отражение.

Впервые на своей памяти я была счастлива, что унаследовала что-то от своего отца, чьи кривые зубы и слишком глубокую ямку между носом и ртом я постоянно проклинала. Я мечтала вырасти и выглядеть как мать, с идеальной, гладкой кожей и тремя или четырьмя спорадическими волосками на ногах, которые легко выщипать пинцетом, но в тот момент мне больше всего хотелось иметь двойное веко.

«Есть! У меня двойное веко!»

«Многие корейские женщины делают операцию на двойное веко, – продолжила она. – Теперь оно есть и у Ынми, и у Нами Имо. Только не говори им, что я тебе сказала».

Оглядываясь назад, мне следовало бы сопоставить эту информацию с одержимостью матери красотой и престижными торговыми марками, а также с бесконечными часами, посвящаемыми уходу за собой, и признать, что в основе ее поведения лежит реально существующее культурное различие, а вовсе не поверхностное тщеславие. Как и кухня, красота была неотъемлемой частью ее культуры. Сейчас Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по количеству проведенных пластических операций: по оценкам экспертов, каждая третья женщина в возрасте от 20 до 30 лет прибегает к услугам пластических хирургов. И причины подобного положения дел своими корнями уходят глубоко в язык и нравы этой страны. Каждый раз после того как я хорошо поем или правильно поклонюсь старшим, мои родственники говорили: «Аиго, еппо!» Слово «еппо», или «симпатичный», часто использовалось в качестве синонима слова «хороший», или «добронравный», и это слияние морального и эстетического одобрения являлось ранним знакомством с ценностью красоты и вознаграждениями, которые она сулит.

В то время я не владела понятийным аппаратом, чтобы разобраться в том, с чего началось мое неосознанное желание обладать белой кожей. В Юджине я была одной из немногих детей смешанной расы в своей школе, и большинство людей считали меня азиаткой. Я чувствовала себя неуклюжей и непривлекательной, и никто никогда не делал комплиментов моей внешности. В Сеуле большинство корейцев считали меня европеоидом, и только, если рядом со мной оказывалась мать и они замечали во мне ее черты, все вставало на свои места. Внезапно моя «экзотическая» внешность стала поводом для гордости.

Позднее на той неделе это восхитительное открытие достигло новых высот подтверждения, когда Ынми повела нас всех в Корейскую фольклорную деревню, живой музей к югу от Сеула. Точные копии старинных домов под соломенными крышами связывались сеткой грунтовых дорог, вдоль которых были разбросаны сотни ханари[35], рядом с ними на плетеных циновках сушились красные перцы чили, а актеры в традиционной одежде тут и там изображали крестьян и членов королевской семьи династии Чосон.

В тот день здесь снимали эпизод дорамы[36]. В перерывах между дублями режиссер заметил меня и прислал своего помощника. Мама вежливо кивнула и взяла визитную карточку, после чего расхохоталась вместе с сестрами.

«Что он сказал, омма?»

«Он спросил, что ты умеешь делать».

Перед моим мысленным взором вспыхнули картинки из жизни корейского поп-айдола[37]. Я с моей будущей тонкой талией вращаюсь в синхронном танце с четырьмя другими айдолами в одинаковых дизайнерских топах, мультяшные пузыри появляются в кадре во время моих выступлений на ток-шоу, толпы подростков клубятся вокруг моего приближающегося лимузина.

«Что ты ответила?»

«Я сказала, что ты даже не говоришь по-корейски, и вообще мы живем в Америке».

«Я бы выучила корейский! Мама! Если бы я осталась в Корее, я могла бы прославиться!»

«Ты никогда не сможешь стать знаменитостью здесь, потому что не способна быть куклой в чужих руках», – возразила она. Мать обвила меня рукой и притянула к своему бедру. Мимо медленно проходила свадебная процессия в красочных традиционных нарядах. На женихе был темно-бордовый ханбок[38] и жесткая черная шляпа из бамбука и конского волоса с тонкими шелковыми лентами, свисающими по бокам. Его невеста в голубом и красном. Особенно бросался в глаза ее изысканный шелковый жакет с длинными рукавами, которые она несла перед собой, как муфту. На ее щеках красные круги румян.

«Ты возмущаешься, даже когда мама просит тебя надеть шапку».

Такой была мама, всегда думала на десять шагов вперед. В мгновение ока она представила себе жизнь, отмеченную печатью одиночества и строгого режима, в окружении команды мужчин и женщин, теребящих меня за волосы и лицо, выбирающих мою одежду, указывающих мне, что говорить, как двигаться и чем питаться. Она приняла единственно верное решение: взять визитку и уйти.

Так в один миг рухнули мои надежды стать корейским айдолом, но зато в Сеуле я чувствовала себя красивой – настолько, что могла бы стать местной знаменитостью. Если бы не мать, у меня был бы шанс закончить так же как аллигатор в китайском ресторане: его заперли в роскошном аквариуме – и бесцеремонно вышвырнули, когда он стал слишком велик и стар для своей тюрьмы.

Время, проведенное со всеми этими женщинами и моим двоюродным братом, было похоже на прекрасный сон, но сказка закончилась, когда халмони скончалась. Это случилось, когда мне было четырнадцать и я училась в школе, поэтому я осталась дома, а мама полетела, чтобы побыть со своей матерью в больнице. Халмони умерла в день приезда моей матери, как будто ее ждала, ждала, когда рядом будут все три ее дочери. В своей спальне она завернула в шелковую ткань все, что приготовила к похоронам. Одежду, в которой хотела быть кремированной, фотографию в рамке для того, чтобы положить на гроб, деньги на расходы.

С похорон мать вернулась совершенно опустошенной. Она издавала характерные корейские вопли и постоянно выкрикивала: «Омма, омма» – скорчившись на полу в гостиной и рыдая в колени моего отца, сидевшего на диване и плакавшего вместе с ней. В эти моменты я боялась матери и робко наблюдала за родителями издалека, точно так же как украдкой подглядывала за мамой и ее матерью в комнате халмони. Я никогда прежде не видела, чтобы эмоции матери проявлялись таким беззастенчивым образом. Она выглядела потерявшей контроль, как ребенок. Тогда я не могла понять всю глубину ее скорби. Я еще не была на другой стороне, не перешла, как она, в царство глубокой утраты. Я не думала о чувстве вины, которое, возможно, она испытывала за все те годы, проведенные вдали от матери, за то, что покинула Корею. Я не знала слов утешения, которых она, вероятно, жаждала так же, как жажду их я сейчас. В то время я не понимала, какие усилия требуется прикладывать, чтобы просто двигаться.

Вместо этого я могла думать только о последних словах, сказанных мне бабушкой перед тем, как мы вернулись домой в Америку.

«Раньше ты была ужасной маленькой трусихой, – сказала она. – Ты никогда не позволяла мне вытирать твою попу». Затем она издала громкое кудахтанье, шлепнула меня по попе и крепко обняла на прощание.

Глава 4. Нью-йоркский стиль

Когда я узнала, что мать больна, я уже четыре года как закончила учиться в колледже, и прекрасно осознавала, что мне нечем похвастаться. У меня был диплом по творческому писательству и кино, который никак не пригодился. Я работала на трех работах с частичной занятостью, играла на гитаре и пела в рок-группе Little Big League, о которой никто никогда не слышал. Я снимала комнату за триста долларов в Северной Филадельфии, в том самом городе, где вырос мой отец и из которого он в конце концов примерно в моем возрасте сбежал в Корею.

В Филадельфии я оказалась благодаря чистой случайности. Подобно многим детям, застрявшим в маленьком городке, сначала мне было скучно, а потом я начала задыхаться. К тому времени, когда я перешла в старшую школу, стремление к независимости, сопровождаемое конвоем коварных гормонов, превратило меня из ребенка, неспособного спать без матери, в подростка, не выносящего ее прикосновений. Каждый раз, когда она собирала катышки с моего свитера, или клала мне руку между лопаток, чтобы я не сутулилась, или терла пальцами мой лоб, чтобы стереть морщины, у меня возникало ощущение, будто меня пытают каленым железом. Каким-то образом, словно в одночасье, каждый невинный ее совет заставлял меня чувствовать, что я перегреваюсь, недовольство и чувствительность все нарастали, пока не вспыхивали и не взрывались, и в следующее мгновение, утратив над собой контроль, я взрывалась как вулкан, извергающий из жерла лаву: «Перестань меня трогать!», «Неужели ты никогда не оставишь меня в покое?», «Может быть, я хочу, чтобы у меня были морщины. Может быть, мне нужны напоминания о том, что я живу, радуюсь и страдаю».

Колледж представлял собой многообещающую возможность уехать как можно дальше от родителей, поэтому я подавала документы исключительно в учебные заведения на Восточном побережье. Консультант по вопросам поступления в вузы пришел к выводу о том, что небольшой колледж гуманитарных наук, особенно женский, отлично подойдет для таких как я – придирчивых и требующих к себе непомерного внимания. Мы объехали несколько школ. Каменная архитектура Брин-Мора[39] в золоте ранней осени показалась нам идеальным воплощением наших представлений о колледже.

То, что мне удалось поступить в колледж, едва окончив среднюю школу, было в некотором роде чудом. В выпускном классе у меня случился нервный срыв, за которым последовали многочисленные пропуски учебных занятий, сеансы психотерапии и длительный прием лекарств, и мать была убеждена, что все это – явная попытка ей насолить, но каким-то образом мне удалось выкарабкаться. Брин-Мор устроил нас обеих, причем я даже умудрилась окончить его с отличием, став первой из ближайших родственников, кто получил высшее образование.

Я решила остаться в Филадельфии, потому что жить здесь было легко и дешево, а также по причине того, что была убеждена – Little Big League когда-нибудь сможет прославиться. Но прошло уже четыре года, а группа не добилась серьезных успехов – и никаких признаков выхода из безвестности не наблюдалось. Несколько месяцев назад меня уволили из мексиканского фьюжн-ресторана, где я проработала официанткой немногим больше года – самый долгий срок, в течение которого мне удавалось продержаться на одной работе. Я работала там со своим парнем Питером, которого изначально и заманила туда с дальним прицелом выбраться из френдзоны, куда меня, казалось, сослали навечно. Но вскоре после того как я наконец завоевала его расположение, меня уволили, а его повысили. А когда я позвонила маме, рассчитывая на сочувствие и изумляясь тому, что ресторан уволил такого трудолюбивого и обаятельного работника, как я, она ответила: «Ну, Мишель, всякий может носить подносы».

С тех пор я три раза в неделю по утрам работала в магазине комиксов у друга в Старом городе, остальные четыре – ассистентом по маркетингу у кинопрокатчика в офисе на Риттенхаус-сквер, а выходные – в ночном ресторане с суши и караоке в Чайна-тауне, в попытке накопить денег на двухнедельный августовский тур нашей группы. Тур был запланирован в поддержку нашего второго альбома, который мы только что записали несмотря на то, что первый особо никого не заинтересовал.

Мой новый дом сильно отличался от того, в котором я выросла, где все содержалось в чистоте и стояло на своих местах, а мебель и декор были тщательно подобраны в соответствии с пожеланиями матери. Полки в нашей гостиной были сделаны из обрезков фанеры и шлакоблоков, которые Ян, мой барабанщик и сосед по дому, гордясь собой, притащил с помойки. Нашим диваном была запасная скамья, снятая с задней части пятнадцатиместного фургона, на котором мы ездили в турне.

Моя комната располагалась на третьем этаже. Через холл был небольшой балкон с видом на бейсбольную площадку, и летом мы курили там сигареты и смотрели игры Малой лиги. Мне нравилось жить на верхнем этаже. Единственным реальным недостатком было то, что потолок в чулане не потрудились подшить, так что там были видны балки и крыша. Это никогда меня особенно не беспокоило, пока сквозь крышу не пробралась семья белок и не принялась совокупляться и вить гнездо где-то наверху. Иногда по ночам мы с Питером просыпались от их суеты и стука, что было вовсе не так страшно. Но однажды один из них упал в пустоту между стенами и, не сумев выбраться, медленно умер от голода. Его труп испускал в мою комнату густую прогорклую вонь, которая тоже не была такой уж ужасной, пока в невидимых внутренностях дома из гнили не вылупились тысячи личинок, породивших мириады мух, которые тучей выпорхнули к нам однажды утром, когда я открыла дверь спальни.

В итоге я пришла к тому, от чего меня всегда предостерегала мать. Я барахталась в реальности, проживая жизнь неудачливого артиста.

В марте мне исполнилось двадцать пять, и ко второй неделе мая у меня возникла непреодолимая тяга к перемене мест. Я решила отправиться в Нью-Йорк и встретиться со своим другом по колледжу Дунканом, который с тех пор стал редактором The Fader[40]. Втайне я питала слабую надежду на то, что, когда придет время, наконец отказаться от попыток стать музыкантом, мой интерес к музыке с успехом перерастет в карьеру музыкального журналиста. При нынешнем положении дел это время могло наступить скорее раньше, чем позже. Девен, басист Little Big League, недавно начал играть в другой группе, которая набирала обороты. В те же выходные они должны были выступить в Нижнем Ист-Сайде в маленьком клубе исключительно для прессы, что само по себе казалось верным признаком того, что Девен долго в нашей группе не задержится. По словам Девена, они были на пути к тому, чтобы стать «большим Джимми Фэллоном»[41]. Я не совсем была готова это признать, но в те выходные я собиралась в Нью-Йорк отчасти для того, чтобы начать закладывать основу для чего-то, на что в дальнейшем можно будет опереться.

За неделю до этого мать упомянула о том, что у нее проблемы с желудком. Я знала, что в тот день у нее назначена встреча с врачом, и днем отправила несколько сообщений, чтобы узнать, как все прошло. Не отвечать было совсем не в ее правилах.

Я села на автобус до Нью-Йорка с тяжелым чувством. Мать уже упоминала о боли в животе за пару месяцев до этого, в феврале, но в то время я не придала этому особого значения. На самом деле я даже пошутила, спросив по-корейски, нет ли у нее диареи: «Сольса иссоё?» Это слово я всегда помнила, потому что оно очень похоже на сальсу, а фонетическое сходство облегчило его запоминание.

Мать редко посещала врачей, полагая, что болезни проходят сами по себе. Она считала, что американцы слишком мнительны и употребляют чрезмерное количество лекарств, и привила мне эту веру с юных лет, поэтому, когда Питер отравился консервированным тунцом и его мать предложила мне отвезти его в больницу, я едва сдержала смех. В моем доме пищевое отравление не лечили ничем, кроме рвоты. Пищевое отравление было обрядом посвящения. Трудно ожидать, что можно хорошо поесть, при этом ничем не рискуя, и мы страдали от последствий дважды в год.

Если уж мама решила пойти к врачу, значит, случилось что-то серьезное, но я и подумать не могла, что речь идет о смертельной болезни. Всего два года назад от рака толстой кишки умерла Ынми. Казалось невероятным, что мать тоже заболеет раком, ведь молния не бьет два раза в одно и то же место. Тем не менее я начала подозревать, что родители что‑то от меня скрывают.

Автобус прибыл в Нью-Йорк ранним вечером. Дункан предложил встретиться в Cake Shop, маленьком баре в Нижнем Ист-Сайде, в подвале которого устраивались концерты. Я набила одеждой на выходные здоровенный рюкзак и, идя по Аллен-стрит к бару, сразу же почувствовала себя невзрачной и юной.

Весна уступала место лету, и люди, уходящие с работы, сбрасывали куртки и несли их в руках. В моей душе засвербило знакомое непреодолимое желание. Когда дни становятся длиннее и прогулки по городу приятны на протяжении всего дня, мной овладевает безумная, шальная тяга пробежаться пьяной по пустынным улицам, вместе с каблуками сбросив с себя груз ответственности и забот. Но впервые я почувствовала, что от этого импульса мне необходимо отвернуться. Я знала, что у меня больше не будет ни летних каникул, ни праздных дней. Мне нужно было смириться с тем, что в ближайшее время что-то в моей жизни переменится.

Я добралась до бара гораздо раньше Дункана, который написал, что опаздывает примерно на двадцать минут. Я позвонила маме и не получила ответа. «Что происходит???» Я оставила ей сообщение, начиная чувствовать себя покинутой. Я бросила рюкзак под барный стул и стала просматривать пластинки у окна, выходящего на улицу.

Мы с Дунканом никогда не были особенно близкими друзьями. Он был на два года старше и, когда мы познакомились, учился в Хаверфорде[42]. Между нашими двумя кампусами курсировали автобусы, и студенты обеих школ могли записываться на семинары и в клубы любого из колледжей. Дункан был одним из пяти членов FUC, группы, отвечавшей за приглашение музыкальных коллективов, которые приезжали играть в кампусе. Он одобрил мою кандидатуру, когда я подала заявку на вступление, и теперь я надеялась, что он вновь окажет мне поддержку.

Я почувствовала, как вибрирует мой телефон. Наконец-то это была моя мать, так что я схватила сумку и выскользнула наружу, чтобы ответить на звонок.

«Мама, что происходит?»

«Ну, милая. Мы знаем, что ты на выходных в Нью-Йорке, – сказала она. – Мы хотели подождать, пока ты вернешься в Филадельфию и будешь дома и с Питером».

Обычно на другом конце линии ее голос звенел, но сейчас он звучал так, словно она говорила из комнаты с «мертвой акустикой». Я начала ходить туда и обратно по улице.

«Если что-то не так, я бы предпочла узнать это сейчас, – сказала я. – Несправедливо держать меня в неведении».

На другом конце провода повисла долгая пауза, указывавшая на то, что мать начала разговор с намерением не сообщать мне новости до тех пор, пока я не вернусь домой, но теперь пересматривала свое решение.

«У меня нашли опухоль в желудке, – сказала она наконец, и слово упало, как молот на наковальню. – Они говорят, что это рак, но еще не знают, насколько все плохо. Им нужно провести еще несколько исследований».

Я перестала ходить взад-вперед, и застыла на месте, ловя ртом воздух. Через дорогу мужчина входил в парикмахерскую. Группа друзей сидели за столиком на открытом воздухе, они смеялись и заказывали напитки. Люди выбирали закуски. Курили сигареты. Сдавали одежду в химчистку. Подбирали собачьи экскременты. Отменяли помолвки. Мир двигался без остановки в приятный, теплый майский день, а я стояла совершенно потрясенная на тротуаре, узнав, что матери грозит серьезная опасность умереть от болезни, которая уже убила любимого мной человека.

«Постарайся не слишком волноваться, – сказала она. – Мы с этим разберемся. Иди к своему другу».

Как? Как, как, как? Как может женщина в полном здравии обратиться к врачу по поводу расстройства желудка и уйти с диагнозом рак?

Я увидела, что вдалеке из-за угла появляется Дункан. Он помахал мне рукой, когда я закончила разговор. Я сглотнула ком в горле, закинула сумку обратно на плечо и улыбнулась. Вспомнила мамины слова: «Прибереги слезы для моих похорон».

В баре был «Счастливый час»: «купи одну и получи вторую бесплатно», так что мы заказали по две бутылки пива Miller High Life, которые нам принесли мгновенно. Мы обменялись новостями о жизни друг друга после окончания учебы. Он только что закончил репортаж о Лане Дель Рей[43], и после того как я потребовала от него подробностей, рассказал, что на протяжении всего интервью она курила одну сигарету за другой и всю беседу записала на свой iPhone, чтобы защититься от неверного цитирования, что мне в ней очень понравилось.

На второй бутылке я призналась, что рассматриваю идею переезда в Нью-Йорк, полностью осознавая, что сейчас говорю, как героиня некой драмы, мысленно открещиваясь от информации, которую узнала всего час назад. Я понимала, что любые планы, которые я могла строить, теперь обнулились, и что мне, вероятно, придется вернуться в Юджин, чтобы быть там, пока мать проходит курс лечения. Я помешалась на секретности. Мне было противно скрывать такую монументальную информацию, но я считала совершенно неуместным сообщать ее человеку, которого знаю лишь поверхностно, а еще я боялась, что если произнесу эти слова вслух, то тут же разрыдаюсь.

Дункан одобрил мое решение и призвал меня снова к нему обратиться, когда придет время. Мы попрощались, и я позвонила Питеру, стоя на том же месте тротуара, где за два часа до этого узнала, что у матери рак.

Питер был первым из моих парней, который понравился моей матери. Впервые они встретились в сентябре прошлого года. Мои родители праздновали тридцатилетие своей свадьбы в Испании и договорились перед этим сделать остановку в Филадельфии. Прошло три года с тех пор как они посетили меня на Восточном побережье, это был первый раз после выпуска из колледжа. Я была полна решимости произвести на них впечатление знанием города и своей самодостаточной, хотя и шаткой версией взрослой жизни, поэтому провела недели, изучая лучшие рестораны города и бронируя столики, а также запланировала однодневную поездку в Элкинс-Парк, чтобы показать маме корейский район.

Питер отвез нас всех в Джонгачжиб, ресторан, который специализируется на сундубу тиге, остром супе с мягким тофу. Мать просветлела, взволнованная разнообразием блюд, которых не предлагали в корейских ресторанах Юджина, просматривая меню и выбирая то, что понравится моему отцу. Питер выздоравливал после простуды, поэтому она посоветовала ему заказать самгетан, сытный суп из молодой курицы, фаршированной рисом и женьшенем. На общий стол она заказала хэмуль паджон[44] «басак басак», что означает «хрустящие-хрустящие», – к этой тактике она всегда прибегала, чтобы получить как можно более хрустящие блинчики. За сундубу тиге и хрустящими, толстыми ломтиками блинчиков с морепродуктами я рассказала маме о расположенном по соседству корейском спа-центре, похожем на те, в которые мы ходили в Сеуле.

«У них даже есть скраб[45]», – сказала я.

«В самом деле? У них даже есть скраб? Мы все пойдем?» – спросила мама со смехом.

«Звучит забавно», – поддержал Питер.

Тимчжильбаны[46], как правило, разделены по половому признаку, с общей зоной для общения представителей обоих полов в свободных, одинаковых пижамах, выдаваемых при входе. Внутри бани полная нагота является нормой. Если бы Питер с нами пошел, это бы означало, что ему и моему отцу пришлось бы проводить время обнаженными немногим менее чем через двадцать четыре часа после их первой встречи.

Питер послушно съел свой суп, поблагодарив маму за рекомендацию, и с удовольствием поглощал банчаны – миёк мучим, нежный салат из морских водорослей, заправленный терпким уксусом и чесноком; сладкого и пряного вяленого кальмара; гамджа джорим, масленый вареный картофель в сладком сиропе – все эти блюда он полюбил с тех пор, как мы начали встречаться. Одной из моих любимых особенностей Питера было то, как он закрывал глаза, когда ел то, что ему действительно нравилось. Он как будто считал, что отключение одного из органов чувств усиливает остальные. Питер был не робкого десятка и никогда не давал мне понять, что то, что я ем, является странным или отвратительным.

«Он ест как кореец!» – сказала мать.

После того как Питер извинился, чтобы выйти в туалет, родители начали перешептываться, сблизив головы над центральной частью стола.

«Держу пари, что он струсит идти в баню», – сказал папа.

«Держу пари на сто долларов, что он это сделает», – возразила мать.

На следующий день в вестибюле спа-салона, когда пришло время расходиться, Питер, не дрогнув, направился к мужской раздевалке. Мать выстрелила в отца самодовольной улыбкой победителя и потерла палец о палец, намекая на то, что ему придется раскошелиться.