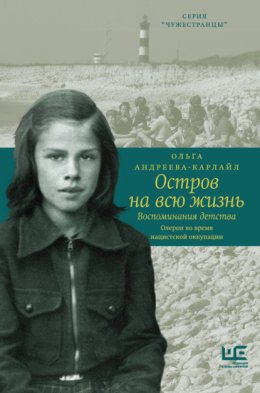

Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время нацистской оккупации

Olga Andreyev-Carlisle

Island in Time: A Memoir of Childhood Daily Life During the Nazi Occupation

© Island in Time: A Memoir of Childhood, Daily Life During the Nazi Occupation, Olga Andreyev Carlisle, 1980

© Шендерова-Фок Л. Е., перевод, 2020

© Громова Н. А., послесловие, 2021

© Бондаренко А. Л., художественное оформление, 2021

© ООО “Издательство АСТ”, 2021

Предисловие переводчика

Начало сентября 1939 года. Семья небогатых русских эмигрантов, мать и двое детей, приезжает на остров Олерон, расположенный недалеко от Атлантического побережья Франции, чтобы провести несколько недель на море. Весть о начале Второй мировой войны застает их в самый день приезда. Оправившись после первого шока, все остальные члены семьи – сестры матери со своими детьми и глава семейства, бабушка, – решают переехать из Парижа на Олерон и переждать там бурю, которая вот-вот накроет континент. Всеобщая мобилизация объявлена, мужчины скоро уедут в армию, и четырем женщинам с пятью маленькими детьми в возрасте от двух до девяти лет будет легче вдали от столицы.

В маленькой патриархальной деревне Сен-Дени на севере острова они проведут пять лет, переживут поражение Франции и приход нацистских войск, научатся выживать в условиях безденежья и дефицита продуктов, будут читать наизусть русские стихи при свете масляной лампы. К ним присоединятся мужья двух из трех сестер. Рискуя свободой и жизнью, вся семья будет слушать по ночам радиопередачи из Лондона и Москвы и участвовать в движении Сопротивления.

Автор этой книги Ольга Андреева-Карлайл – старшая дочь Ольги Андреевой-Черновой и Вадима Андреева, сына знаменитого русского писателя Леонида Андреева. На момент приезда на остров ей было всего девять лет. Ольга училась в Сорбонне, в 1951 году вышла замуж за американского писателя Генри Карлайла и переехала в Нью-Йорк, где училась живописи, занималась переводами и писала о русской литературе, стремясь донести до западного читателя ее красоту и богатство. В ее книге “Голоса в снегу”[1], вышедшей в 1963 году, описаны встречи и интервью с Михаилом Шолоховым, Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой, Борисом Пастернаком и многими другими поэтами и прозаиками.

Отец автора Вадим Андреев во время одного из приездов в Москву смог тайно вывезти рукопись романа Александра Солженицына “В круге первом”, а ее брат Александр – роман “Архипелаг ГУЛАГ” (спрятав микрофильм в ящике с переводческой аппаратурой). Позже Ольга Андреева-Карлайл вместе с мужем перевели “В круге первом” и организовали его публикацию на английском языке[2]. Они сделали новый перевод на английский и французский языки романа “Идиот” Федора Достоевского, перевели “Сестра моя – жизнь” Бориса Пастернака, стихи Осипа Мандельштама и других русских поэтов.

Последние годы Ольга Андреева-Карлайл живет в Сан-Франциско.

Книга “Остров на всю жизнь” была написана на английском языке и вышла в свет в США в 1980 году. В 2005-м она была переведена на французский язык и опубликована во Франции, в 2015 году вышло второе французское издание. При переводе на русский язык использовались и английский, и французский варианты текста, так как при французском переиздании автор и редактор сделали некоторые уточнения. Имена местных жителей и русских солдат, участвовавших в движении Сопротивления на Олероне, по желанию автора приводятся здесь в соответствии с английским вариантом текста.

Саше и моей подруге Мари-Луизе

О. Мандельштам. Из сборника Tristia

- Золотистого меда струя из бутылки текла

- Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:

- – Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,

- Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.

- Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни

- Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь.

- Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.

- Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь.

Ожерелье из пчел

Кроме полосы мусора, полузарытых в песок смятых пластиковых бутылок вдоль линии прилива, пляж Вер-Буа на дикой стороне острова Олерон с сороковых годов совсем не изменился. Бескрайняя ширь, за ней, далеко – Северная Америка, а здесь все так же искрится нетронутый песок, настолько спрессованный приливами, что шаги не оставляют на нем следов. На влажной глади песка – следы ручейков, текущих в море, и голубоватые отблески неба. Бледное зеркало неба над океаном, гряда белой пены нарастает на горизонте. Воздух пропитан гулом прибоя, глухим и размеренным.

Глядя на океан, я на краткий миг готова поверить в обманчивую неподвижность прилива. Волны подступают незаметно, обгоняя друг друга. Я спрашиваю себя – когда они поглотят нас? Ко мне возвращается давно забытое чувство, которым мы так наслаждались в детстве, когда и страшно, и оторваться невозможно.

Пляж Вер-Буа по-летнему теплым вечером в начале сентября 1939 года – мое первое воспоминание о Второй мировой войне, которая вспыхнула как раз в тот день. Мне было девять лет. Мы приехали на остров Олерон на весь сентябрь, чтобы провести там каникулы – в конце лета снять жилье на берегу моря было гораздо дешевле, чем в разгар сезона, а мы, как большинство русских эмигрантов, были бедны. Известие о войне не стало для меня неожиданностью. Конечно, это была катастрофа, немыслимая, но неизбежная. Я знала, что такое война. Мне рассказывали много историй о ней – по сравнению с нашим спокойным миром они казались увлекательными. Рассказы о Гражданской войне в России, наполнявшие мое детство, смешивались у меня в голове с эпизодами раздиравшего Испанию братоубийственного конфликта между франкистами и республиканцами. Там, на полях сражений обеих войн, все было, как в театре: борьба добра и зла, средневековые осады, героические смерти, словно в сказках про короля Артура.

Гражданская война в России была частью нашей обыденной жизни – так свежи были мамины воспоминания о голоде, о том, как целыми месяцами не было никакой еды, кроме мерзлой картошки. Нам рассказывали об уличных боях, полицейских обысках, дерзких побегах. Эти истории из жизни моей матери и ее семьи, принадлежавших к партии социалистов-революционеров, были невероятными, фантастическими, но мы слышали их столько раз, что успели выучить наизусть. А кроме того, все заканчивалось хорошо, поскольку и мама, и вся семья были здесь.

За год до приезда на Олерон, в 1938-м, когда Франция и Англия подписали в Мюнхене мирное соглашение с Германией, меня глубоко поразила реакция моих родителей – они были в отчаянии. Мне было восемь лет, и я впервые столкнулась с парадоксом. Я понимала, что война – это ужасно, но в то же время знала, что войну надо было объявить, чтобы спасти свою честь и сохранить мир, в котором мы жили.

В то время наша семья занимала маленькую квартирку в Плесси-Робинзон, дальнем пригороде Парижа. Радиоприемника у нас не было, и мы с отцом каждый вечер в поисках новостей выходили на главную улицу города. Обычно отец покупал вечернюю газету Paris-soir, иногда – газету русской эмиграции. Печаль, которую он при этом испытывал, передавалась и мне.

Снаружи маленькой писчебумажной лавки, где продавались газеты и журналы, под красно-белым полосатым матерчатым навесом на тротуаре были разложены стопки Paris-soir. Внутри густо пахло типографской краской, там всегда было полно народу. Люди громко разговаривали, поздравляя друг друга. Все газеты были заполнены фотографиями Гитлера и Чемберлена, улыбавшихся, пожимавших друг другу руки. Заголовки аршинными буквами гласили: ВОЙНЫ ЕДВА УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ! НОВАЯ ЭРА МИРА! МЮНХЕНСКОЕ ЧУДО! То лето запомнилось мне патриотическими демонстрациями, развевающимися флагами и тем, какими беспомощными и униженными ощущали себя родители. Еще никогда за время жизни во Франции мы не чувствовали себя такими чужими.

Мы были иностранцами, и в детстве я довольно часто ощущала себя в изоляции. Наша семья жила в недавно застроенном квартале, практически в лесу, до Парижа было пятнадцать километров. Общались только с русскими, говорили только по-русски. Дом стоял высоко на холме, возвышавшемся над Робинзонским лесом, знаменитым своими тенистыми кафе, куда по воскресеньям на пикники приезжали художники со своими midinettes[3]. Плесси, построенный в середине тридцатых годов, во времена правительства социалистов и Леона Блюма, стал первым “городом-садом” во Франции. Это был “идеальный” город, просторный, геометрически правильный – квадратные дома на чистых и широких улицах, вдоль которых были высажены платаны и ясени, чередовались с садиками, и конечно же, рядом был прекрасный парк.

В Плесси жителей было мало. Плата за съём скромного жилья была все же слишком высокой для французских рабочих, для которых на самом деле эти дома и предназначались. В конце тридцатых здесь обосновалась колония русских эмигрантов – интеллектуалов и художников, дополнивших пеструю мозаику из беженцев разных национальностей, в большинстве своем антифашистов. Русские, немцы, итальянцы и испанцы жили бок о бок с немногочисленными семьями французских чиновников, пребывавшими в некотором недоумении, поскольку в этом чистом и здоровом городе будущего не хватало самого необходимого для жизни, по мнению любого француза – рядом с домами, где они жили, не было ни одного кафе.

Вокруг простирались густые леса и прекрасные парки XVIII века, окруженные стенами из рассыпающихся камней. В рощах попадались пруды с поэтическими названиями, например “Пруд, слушающий, идет ли дождь”. Мы жили тихо и мирно. Но по воскресеньям, когда родители открывали двери для всех, наша квартира наполнялась друзьями, которые в хорошую погоду переходили в соседний парк. Кроме русской и французской, слышалась итальянская и немецкая речь. Мы были иностранцами, вели богемный образ жизни и это, конечно, сильно беспокоило наших немногочисленных французских соседей.

События лета 1939 года еще больше отдалили нас от живущих вокруг французов. Мои родители были потрясены, узнав, что Советский Союз подписал с немцами вероломный и повергший всех в немое изумление договор о ненападении. Уже в который раз Россия была опозорена.

Круг наших друзей состоял в основном из социалистов самых разных убеждений. Некоторые принадлежали к меньшевикам, они оставались марксистами и переживали особенно сильно. Я помню тихие разговоры взрослых, приглушенные возгласы и рыдания. Все наши знакомые полагали, что Гитлера необходимо остановить силой и что скоро будет уже поздно. К сожалению, многие французы, не очень хорошо понимая, кто мы такие, считали, что мы, здешние русские, относимся к Гитлеру положительно.

О всеобщей мобилизации мы узнали в день нашего прибытия на остров Олерон. Об этом нам объявила хозяйка маленького домика, который мы сняли в Вер-Буа, на диком берегу острова. Суровая крестьянка, одетая во все черное, не скрывала своего недоверия – об аренде мы договаривались по переписке. Может быть, она была удивлена, что мы приехали на остров, несмотря на объявление войны.

Война началась, и с этим ничего нельзя было поделать. Мама отреагировала очень остро. В саду, окружавшем домик, она стояла, оцепенев, и не могла поверить в случившееся. Хозяйка смотрела все так же неприязненно. Отца с нами не было, мы были на Олероне совершенно одни.

По дороге на пляж мама едва сдерживала слезы. Мы шли через благоухающий сосновый бор под золотым полуденным солнцем, и я вдруг осознала, насколько нелепы и неуместны ведерки и совки для песка, которые несли мы с братом. Мой брат Саша, которому тогда было всего два года, не понимал, что происходит, хотя тревогу, исходившую от мамы, почувствовал сразу.

Я помню, как в первый раз увидела океан. Я никогда прежде не видела ничего столь огромного, как то, что открылось нам, когда мы выбрались из тенистой рощи и поднялись на дюну. Раскинувшийся перед нами необъятный простор был залит слепящим серебряным светом. С моря дул сильный ветер, пахло водорослями и йодом. Мы втроем шли по слежавшемуся песку – три крошечные точки посреди сияющего бескрайнего мира. Вдали нарастала гряда белой пены. Я немного расстроилась, не обнаружив тех развлечений, которые у меня ассоциировались с волшебным словом “пляж”. Я была сильно разочарована, но еще больше беспокоилась за маму. Ее лицо, обычно такое нежное и выразительное, исказила боль. Брат, до того никогда не видевший моря, расплакался. Я поняла, что о летних развлечениях, о которых я так мечтала, придется забыть.

Когда я была совсем маленькая, на море мы ездили редко. Но одно лето, проведенное на пляже, заставило меня влюбиться в море на всю жизнь. В Сабль-д’Олонн, на Вандейском берегу, был детский курорт, довольно старомодный. Мы ездили туда в 1935 году, и я запомнила пляж как нечто совершенно волшебное. Перед поездкой в Вер-Буа меня предупреждали, что там будет совсем не так весело, как в Сабль-д’Олонн, но я не верила.

В сентябре 1939-го мои родители были полностью поглощены назревающей политической катастрофой, а я отчаянно скучала по пляжу в Сабль-д’Олонн. Ведь там вдоль берега моря шла оживленная авеню де ла Пляж, широкие тротуары были вымощены узорчатыми бетонными квадратами, напоминавшими дольки молочного шоколада. Детей манили стоявшие вдоль авеню карусели, можно было покататься на живом ослике. В лавках продавались сачки для ловли креветок, тысячи разнообразных игрушек и мячи размером больше человеческого роста. Маленький магазинчик торговал поделками из чудесных бледно-розовых раковин. Их склеивали и раскрашивали – получались чернильницы, рамки или шкатулки. Поверх каждого сувенира красивым наклонным почерком было написано: Souvenir de Sables-d’Olonne. В Сабль-д’Олонн даже был кинотеатр, где показывали фильмы “про толстого и тонкого”, как мы их называли (это были Лорел и Харди[4]). Кажется, до той поездки в Сабль-д’Олонн я ни разу не была в кино.

Авеню де ла Пляж нависала над длинной извилистой береговой линией, песок на широком пляже был мелкий и идеально подходил для строительства замков из “песочного теста” – так это называли французы, большие любители разнообразных гастрономических ассоциаций. На пляже было полно детей, очень воспитанных, одетых в нарядные купальные костюмы темно-синего или ярко-красного цвета. На приличном расстоянии от берега шел длинный ряд купальных кабинок – будочек зеленого или розового цвета с окошком в форме сердечка на двери. Семьи арендовали их на целый сезон. Получить такую кабинку на все лето было моей тайной и несбыточной мечтой.

Такими же притягательными казались мне полосатые палатки, установленные подальше от прозрачного мелководья, где копошились дети. Перед палатками на складных стульях сидели и вязали мамы и бабушки. Даже в те далекие времена, когда для французской буржуазии строгая одежда была обязательной, они представляли собой весьма причудливое зрелище, сидя на пляже в городской одежде и черных шляпах. Издалека, однако, их можно было и не заметить: они растворялись среди ярких цветов полосатых тентов, сливаясь с морским пейзажем. Они редко покидали свои стулья и, в отличие от моих родителей, не принимали никакого участия в играх своих отпрысков.

По утрам детей на пляже было мало. Море сверкало, обещая сияющий радостный день, которому не будет конца. Во второй половине дня французским детям наконец разрешали искупаться – через четыре часа после обеда, когда пищеварительный процесс уже завершился. В этот запоздалый час надежда на бесконечный летний день уже развеивалась без следа, день заканчивался, но так красиво, что это хоть немного примиряло с тем, что вечер уже наступил. Солнце садилось над морем, в небе расцветали пурпур и розы, легкие тени скользили по песку, отмеченному множеством следов. Пляж в это время был наиболее оживленным. Познакомившись утром, к концу дня дети уже становились лучшими друзьями.

Увы, пляж Вер-Буа на Олероне не обещал ни друзей, ни игр. Он был пустынным, огромные голубоватые дюны заросли жесткой травой. Несколько купальных кабинок, стоявших вдоль пляжа, казались заброшенными. Когда стало ясно, что война неизбежна, немногочисленные курортники, проводившие каникулы в Вер-Буа (и, в отличие от нас, волновавшиеся за свою безопасность), уехали в город, не дожидаясь конца лета.

Мы почти сразу ушли с пляжа. Но у меня возникло смутное чувство, что это место сыграет важную роль в нашей жизни – и война, и Атлантический океан будут повелевать нашими судьбами.

Первые дни на острове не запомнились мне почти ничем, кроме сосен, окружавших наш домик, и самого дома, так не похожего на те места, где мы жили раньше. Мою мать захлестнул поток воспоминаний о гибельных событиях Первой мировой войны. Эта война поломала ее жизнь, вышвырнув из идиллического детства на Итальянской Ривьере в суровую Россию – незнакомую страну, корчившуюся в муках Гражданской войны. Она пыталась все это мне объяснить, и я отчасти понимала. Ей очень не хватало моего отца, который остался в Плесси. Он работал на большой резиновой фабрике около Парижа, и на его скорый приезд не было никакой надежды – фабрика работала на оборону, и отпусков никому не давали.

Мамины тревоги передались брату Саше, он перестал спать по ночам – новая обстановка выбила его из колеи. Первые два года жизни он провел в тихом Плесси, и у него выработался нормальный режим дня. Теперь он иногда засыпал днем, и тогда мы с мамой спешили хоть немного погулять в лесу. Мы исследовали едва заметные тропинки, поросшие самыми разнообразными растениями, большинство которых было мне неизвестно. Мама, напротив, хорошо в них разбиралась, поскольку выросла на берегу Средиземного моря, и смотрела на них цепким взглядом художника. Там рос ярко-голубой чертополох, головки которого напоминали средневековых воинов, и бессмертник, небольшие цветки которого, распустившись, были ярко-желтыми, а увядая, бледнели, становились цвета соломы и выглядели как призраки цветов. Мама говорила, что они остаются такими навсегда, отсюда и происходит их название. Когда из этих тонко пахнущих цветов с сине-зелеными стебельками делали букеты, они могли бесконечно долго сохранять свою изысканную форму и сухой нежно-горьковатый аромат. Мне это казалось чудом. Не менее прелестными были карликовые гвоздики, ярко-розово-красные, такие же пахучие, как их собратья на длинных стеблях. После захода солнца воздух в лесу благоухал бессмертником и гвоздикой, к ароматам которых примешивался запах нагретой сосновой смолы и иногда – водорослей с океана, и эти новые запахи помогли мне забыть утраченные радости Сабль-д ’Олонн.

Мама обсуждала со мной все текущие заботы – она всегда общалась со мной как со взрослой, с самого раннего моего детства. Мы приехали в Вер-Буа прежде наших близких и должны были обжить дом и организовать быт, но в сложившихся обстоятельствах мама была сильно озадачена. Она никак не могла решить, должны ли мы вернуться в Париж или, наоборот, ждать вестей от оставшихся членов семьи? В телеграмме отец предлагал дождаться бабушку и теток, Ариадну и Наташу, которые должны были приехать через несколько дней.

Во время прогулок мама рассказывала мне об Итальянской Ривьере, где прошло ее детство. Она описывала запахи, так похожие на аромат окружавших нас сосен, вспоминала, какие надежды питали ее родители, Виктор и Ольга Черновы[5], когда уезжали в 1917 году из Италии в Петроград через Лондон и Балтийское море. В предреволюционные годы они были увлечены политической деятельностью. Им грозил арест, и Россию пришлось покинуть. Они поселились на берегу Средиземного моря, и долгие годы их дом служил центром подпольной антимонархической деятельности. Новость о Февральской революции после многих лет политического изгнания вернула семью русских социалистов на родину. Взрослые с радостью предвкушали встречу с тем, что казалось им началом новой эры, а мама и ее сестра Наташа, которые не были в России с самого раннего детства, грустили, расставшись со своими итальянскими друзьями и домом на берегу моря, куда они так и не смогут вернуться. Но отчим моей мамы Виктор Чернов был призван недавно сформированным Временным правительством. Ему было около сорока пяти лет, он был видным специалистом по аграрному вопросу и был очень популярен среди русского крестьянства.

После того как Октябрьская революция смела Временное правительство, Черновым, вопреки их ожиданиям, снова пришлось уехать из России. Они принадлежали к партии социалистов-революционеров, эсеров – движения немарксистского социалистического аграрного направления. До Октябрьского переворота их поддерживала большая часть населения России, и поэтому они с самого начала были главными врагами большевиков. Уничтожать их начал Ленин в 1918 году, а позже Сталин добил окончательно. К счастью, в 1919-м Чернову удалось бежать из России. Его жена Ольга и их дочери Ольга, Наташа и Ариадна были в большой опасности и по крайней мере дважды им приходилось бежать из Петрограда и Москвы и скрываться в деревне[6]. В конце концов большевики их арестовали, и им удалось уехать из России только в 1921 году, и то благодаря череде счастливых случайностей.

Мне кажется, мама рассказывала о тех далеких событиях лишь для того, чтобы не говорить о будущем, которое ее страшило. Женщина умная и наделенная богатым воображением, она без труда могла представить себе, какая судьба уготована миру. Она прекрасно понимала, как слабы союзники, насколько двуличен Сталин и что американцы всегда ведут себя сдержанно во всем, что касается европейских конфликтов. Конечно, даже несмотря на богатое воображение, ни моя мать, ни кто другой не могли тогда и представить, что именно нас ждет и как будут развиваться события. Однако в общих чертах уже было понятно, что ничего хорошего будущее нам не сулит, если главными символами эпохи были Гитлер, повелевающий обезумевшими толпами, марширующие шеренги в стальных касках и пещерный антисемитизм.

Мама успокаивала меня и брата, читая нам стихи наизусть. Смутные воспоминания об этом времени навсегда связаны у меня со сборником Tristia Мандельштама. Эти стихи, написанные в разгар Первой мировой войны, были так созвучны с тем, что нас волновало в те дни.

- Возьми на радость из моих ладоней

- Немного солнца и немного меда,

- Как нам велели пчелы Персефоны.

- Не отвязать неприкрепленной лодки,

- Не услыхать в меха обутой тени,

- Не превозмочь в дремучей жизни страха.

- Нам остаются только поцелуи,

- Мохнатые, как маленькие пчелы,

- Что умирают, вылетев из улья.

- Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,

- Их родина – дремучий лес Тайгета,

- Их пища – время, медуница, мята.

- Возьми ж на радость дикий мой подарок —

- Невзрачное сухое ожерелье

- Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Мы с мамой и братом прожили в маленьком домике дня три-четыре в ожидании приезда бабушки и теток с детьми. Они должны были привезти новости из Плесси и со всего мира.

Покрытый розовый черепицей и выбеленный известью домик, отрезанный от всего мира, не мог не удивлять тех, кто привык жить в городской квартире. Домик был низенький и выходил прямо в сад, заросший маргаритками и вьющимися розами. Хотя сосны защищали его от ветра, внутри все равно было сыро. Не было ни намека на удобства нашей городской квартиры, которые я привыкла считать нормой, – ни водопровода, ни отопления, ни даже туалета. Недалеко от дома стояло два странных сооружения, встречавшихся на Олероне повсеместно – массивный каменный колодец, к которому было привязано ведро на цепи, перекинутой через блок, и чуть подальше – деревянный туалет, источавший странноватую смесь запахов мочи и разогретых солнцем сосновых иголок.

Наконец, однажды утром большое черное такси привезло в Вер-Буа бабушку Ольгу Елисеевну Чернову, моих теток Наташу и Ариадну и их сыновей. Дом вдруг наполнился шумом и смехом. Теперь здесь были трое мальчишек, которые постоянно носились взад-вперед – настоящий вечный двигатель. Это были Саша, наконец оправившийся от приступа уныния, его сверстник и лучший друг Алеша, сын тети Ариадны (типично славянской внешности, живой и приветливый), и ангельского вида кудрявый малыш Егор по прозвищу Киска (второй сын тети Наташи, самый младший из трех кузенов). Киске не было и двух лет, но он умел дать отпор Саше и Алеше, хотя они были старше и беззастенчиво этим пользовались.

Четвертый мальчик, Андрей, старший сын тети Наташи, на два месяца младше меня, был моим верным товарищем. Мы росли вместе как родные брат и сестра. Наши матери, Ольга и Наташа, были близнецами и помогали друг другу сидеть с детьми. Приезд Андрея развеял тяжелую атмосферу, царившую вокруг. Играя с ним, я вновь становилась ребенком. Нам разрешили вместе ходить на пляж без взрослых, и мы с радостью ковырялись совочками в плотном песке. На несколько дней мы все-таки прочувствовали что-то, напоминающее каникулы на берегу моря.

По вечерам, лежа в своих кроватях, мы слышали, как взрослые о чем-то взволнованно говорят. Мы с Андреем поняли, что этой осенью в Плесси мы не вернемся. Во Франции помнили, как безжалостно немцы относились к гражданскому населению во время Первой мировой войны. Все ждали, что на большие города обрушатся бомбардировки. Бабушка и ее дочери, которых называли Чернушками (от фамилии Чернова), решили поселиться где-нибудь в деревне, может быть, даже здесь, на Олероне.

Я была очень расстроена. Мысль о том, что отца со мной не будет, была невыносима. Мне очень нравилось быть единственным ребенком в семье – так продолжалось до рождения Саши, события радостного, однако нарушившего нашу с папой и мамой идиллию. Детей во Франции рождалось мало, и я очень гордилась, показывая брата своим друзьям в Плесси. Саша был чудесным ребенком; он был так очарователен, когда лежал под белым одеяльцем в высокой коляске, которую мне разрешали катить во время прогулок в парке. Эта почетная обязанность обеспечивала мне уважение и зависть со стороны соседских девочек. Однако этим летом мой брат из младенца превратился в маленького мальчика и начал проявлять характер. В Вер-Буа, в том сентябре, мой детский мир начал потихоньку рушиться.

Я не могла ни с кем это обсуждать, даже с мамой. Я не хотела говорить ей ничего, что могло бы ее взволновать. Приезд остальных Чернушек ее немного утешил, и душевные силы постепенно начали к ней возвращаться. Впервые в жизни, в девять лет, мне пришлось вести себя по-взрослому. До тех пор у меня был выбор – играть эту роль или нет, и я обычно предпочитала быть взрослой, поскольку это было интереснее.

Кудесница

Так как стало ясно, что на острове нам придется задержаться, надо было найти новое пристанище с хоть какими-нибудь удобствами. Необходимо было поселиться в более цивилизованном месте. В отсутствие отца и двух моих дядей бабушка опять оказалась в роли главы семьи. Дядя Даниил, муж Наташи, был мобилизован во французскую армию и служил где-то на северо-востоке Франции. Другой мой дядя, самый любимый – Володя Сосинский, муж Ариадны, хотел сразу поехать сражаться с немцами, но в силу возраста, как и мой отец, мобилизации не подлежал. Единственная возможность, которая ему оставалась, это вступить в Иностранный легион, подходивший его романтическому темпераменту. Однако из-за бесконечных бюрократических проволочек ему пришлось задержаться в Париже. Началась “Странная война”[7].

Решив все-таки не возвращаться в Плесси, Чернушки стали лихорадочно искать каналы, по которым можно было найти хорошее жилье в деревне, где были бы школа и врач. Без рекомендаций делать это было бессмысленно: в это время французские обыватели были столь же враждебно настроены по отношению к русским, как и к немцам. Да еще, несмотря на свою красоту, одновременно дикую и утонченную, Олерон все же оставался закрытым миром виноградарей и рыбаков. Конечно, оставаться в Вер-Буа надолго было невозможно.

Бабушка была настоящей кудесницей. Говорили, что у нее есть дар находить выход из любой ситуации благодаря невероятным совпадениям, случайным встречам и вдруг приходившему озарению. Бабушка всегда справлялась с любой проблемой, даже если она казалась неразрешимой. Этот ее дар, из-за которого у нее в запасе было столько захватывающих историй, сыграл определяющую роль в судьбе семьи Черновых во время Гражданской войны в России.

И в этот раз, когда мы завтракали на крошечной кухоньке в Вер-Буа, она вдруг вспомнила о мадам Десмон, с которой познакомилась еще в двадцатые годы в Альпах. Она была женщина светская, интересная, немного язвительная, как все столичные жители. Бабушка с мадам Десмон один-два раза в год в Париже вместе пили чай, и мадам Десмон как-то упоминала, что муж ее сестры – сельский нотариус, человек очень приятный, хотя и несколько недалекий. А еще она вспомнила, что этот нотариус, имени которого она не знала, жил на острове Олерон. В тот же день бабушка поехала в Сен-Пьер, главный город острова, расположенный в восьми километрах от нас. Пройдя по его узким улицам, на которых стояли выбеленные известью дома, она пошла на почту, чтобы спросить имена и адреса местных нотариусов. Их оказалось двое, мэтр Лютен и мэтр Моке. Их конторы находились на двух противоположных концах острова. Контора мэтра Моке была на дальнем, южном конце острова, в Сен-Трожан, а мэтра Лютена – на севере, в Шере. Не зная, кто именно из этих двоих родственник мадам Десмон, бабушка отправилась в Шере, за пять километров. К конторе мэтра Лютена она подошла в тот момент, когда та уже закрывалась. Пожилой клерк, сидящий в темной комнате, заваленной пыльными юридическими справочниками и горами пожелтевших документов, подтвердил бабушке, что сестра жены нотариуса действительно мадам Десмон. Если бы не нынешняя ситуация, мадам Десмон была бы здесь, в Шере, поскольку в это время года она обычно гостила у сестры. Бабушка вышла из конторы, и, миновав роскошный сад, оказалась у сложенного из больших тесаных камней дома нотариуса. Мэтр Лютен и его жена были дома.

Бабушка происходила из мелкопоместного русского дворянства. Ее предок Колбасин был одним из соратников гетмана Мазепы. Но несмотря на свое происхождение, она очень легко себя чувствовала в обществе простых людей, не только русских, но и французов и итальянцев. Это не было притворством, хотя среди ее поколения “хождение в народ” часто было лишь позерством. Бабушка совершенно искренне считала общение с “простыми людьми” интересным. Ее детство прошло в семейном поместье на юге России и в Одессе, которая в то время была городом открытым, космополитичным и, надо заметить, с весьма активным еврейским меньшинством.

В детстве бабушка несколько лет прожила на юге Франции. Сухомлины, семья ее матери, были изгнаны из царской России. Они были членами “Народной воли”, революционного народнического движения. Старший брат моей бабушки после убийства царя в 1881 году был приговорен к смертной казни, хотя сам в покушении не участвовал. Его помиловали в последнюю минуту и сослали на пятнадцать лет в Сибирь[8].

Позже, выйдя замуж за Виктора Чернова, бабушка снова оказалась во Франции и в Италии. Ее дети воспитывались в Европе и чувствовали себя там как дома. Однако годы отрочества, проведенные в России и наполненные арестами, побегами, пребыванием подолгу на нелегальном положении, сделали детей более непримиримыми, чем мать.

Ольга Колбасина-Чернова прошла через тюрьму, голод, жизнь в подполье во время революции, бедность и одиночество во время эмиграции, но юношеской лихости не утратила. Ее поддерживала безграничная любовь дочерей. Переход от относительного материального благополучия и определенного положения к безвестности и опустошению изгнания был трудным для всех. Но у моей матери и ее сестер все-таки была некоторая деловая жилка, и это уравновешивало некоторую растерянность их матери. Например, в течение долгих лет близнецы – моя мать и ее сестра – зарабатывали на жизнь в парижском модном доме и содержали мать и младшую сестру.

Несмотря на болезненный развод, случившийся в 1920 году в разгар Гражданской войны, любовь к жизни никогда не покидала бабушку. Среднего роста, чуть полноватая, с чудесной светлой кожей, она сияла молодостью даже в трудные годы, проведенные на Олероне. Бабушка считала, что ничто не может разрушить ее личность, и свято верила в то, что интуиция ее не подведет. Волосы у нее были темно-русые, теперь она их подкрашивала. Бабушка всегда была очень ухоженной, даже во время жизни на Олероне, когда достать косметику было очень трудно. Ее наряды, обычно сшитые дочерями, выглядели скромно и элегантно. Несмотря на простоту манер, она была гранд-дамой нашей семьи. К родным и друзьям она всегда была внимательной, ласковой и щедрой, но, скорее всего, так никогда до конца и не поняла, на какие жертвы пошли ее старшие дочери ради нее.

Хотя бабушка провела свою юность в Провансе, она не порывала с детством, прожитым в России. Ей были ведомы сокровенные истоки русской культуры, она знала, что было важно в старину и что – теперь. Для меня бабушка была последней из русских, кому удалось сохранить внутреннюю свободу. Она жила в гармонии с духом своей страны, хотя и была родом из среды, пропитанной одновременно и рефлексиями, и неудержимой тягой к переменам. В отличие от большинства русских эмигрантов, она не чувствовала внутреннего разрыва с Россией. (Так получилось, что моя собственная жизнь, как и жизнь моих родителей, во многом сформировалась под влиянием этого глубокого разрыва.) От тоски по родине она не страдала, Россия была с ней всегда. Однако и новый мир, в котором бабушка оказалась, тоже не оставлял ее равнодушной. Больше не выйдя замуж, она создала вокруг себя тесный и теплый круг друзей и подруг. В этих дружеских связях она черпала некую восторженность, заставлявшую ее щедро осыпать этих друзей подарками и знаками внимания без меры, обрушивая на них всю силу своего пылкого обаяния.

В середине двадцатых годов бабушка потратила много времени и сил, а также те немногие средства, которыми располагала, чтобы помочь Марине Цветаевой, только что приехавшей из Праги, добиться известности в Париже. Признанный талант и сильная, хотя и нервная личность, поэтесса проявила в отношении бабушки некоторую неблагодарность[9]. Ольга Колбасина-Чернова была этим глубоко уязвлена, но тем не менее сохранила присутствие духа. В ее глазах жизнь была полна чудес, бесконечных и неизведанных. Проведя несколько месяцев в подавленном состоянии, она все же простила Цветаеву, и в ее жизни появились другие друзья.

В те времена Чернушки жили в Кламаре, около Парижа, и по воскресеньям принимали многочисленных друзей: прозаиков Ремизова и Замятина, поэтов Поплавского, Божнева и Гингера, художников Ларионова, Гончарову, Экстер и Фалька. Во время своих поездок в Париж Черновых часто навещал Бабель, человек остроумный и щедрый.

В тридцатые годы бабушка писала для антифашистских газет. Ей удалось сохранить и идеалистические представления, и дерзость мысли, и свойственную социалистам-революционерам неагрессивность. Она вступила во французскую социалистическую партию, SFIO[10]. Всего за несколько дней до своего приезда на Олерон она вернулась из Италии, куда нелегально ездила по поручению одной из газет, чтобы сделать репортаж о политике правительства Муссолини.

Всю жизнь Ольга Колбасина-Чернова хотела писать. Она опубликовала несколько книг: одну – посвященную Распутину, другую – о тех испытаниях, которые ей пришлось вынести в годы Гражданской войны. Но писательский труд требовал усидчивости, которой ей недоставало. Для нее вся жизнь была фантастической сказкой – из жизненных ситуаций, одна другой удивительнее, ее воображение способно было соткать ослепительные композиции. Она могла самое обыкновенное событие превратить в чудо и легко заражала этим окружающих.

В отличие от большинства рассказчиков, моя бабушка никогда не повторялась. С течением времени ее рассказы становились всё красочнее, богаче, обрастали новыми деталями. Она не преувеличивала, совсем нет, бабушка неукоснительно следовала истине. Еще у нее была замечательная способность запоминать и потом восстанавливать в памяти детали, ускользнувшие от внимания других. Кроме того, она умела слушать лучше, чем все, кого я когда-либо знала.

Будучи воспитана в традиционной для русской интеллигенции атмосфере любви и строгости, она умела проявлять смирение. Никогда не позволяла себе ни высокомерия, ни мессианской истовости, присущей многим представителям ее поколения. Бабушка любила заниматься хозяйством и замечательно готовила, делая все очень старательно. Ей нравилось дарить подарки, принимать гостей, читать детям вслух. Ольга Колбасина-Чернова, настоящий цветок культуры толерантности и открытости, была абсолютно убеждена, что жизнь прекрасна и ради того, чтобы она такой оставалась, и стоит жить.

Бабушка вернулась от нотариуса в Вер-Буа, когда уже стемнело. Пока младшие Чернушки готовили традиционный для русских семей вечерний чай – в тот вечер у нас еще были сухое печенье, хлеб и варенье – она рассказывала о долгой и ветреной дороге от Сен-Пьера до Шере, шедшей между бесконечными рядами приземистых виноградников, простиравшихся до самого горизонта. Ей это напомнило Прованс. Виноград зрел, темно-синие и золотые гроздья прятались между листьев, окрашенных медным купоросом в ярко-бирюзовый цвет.

По старинному средиземноморскому обычаю, если фруктовый сад был не огорожен, прохожий мог украдкой полакомиться плодами. Вспомнив это, бабушка попробовала виноград – и черный, и белый. К счастью, этого никто не заметил. Мы довольно скоро узнали, что обычаи в Аквитании совсем не похожи на провансальские. Здесь виноград священен и неприкосновенен. В Средние века, если кто-то воровал хотя бы одну гроздь, ему отрезали ухо.

По дороге бабушке казалось, что Шере, обсаженный высокими, словно башни, вязами, цепляется за недосягаемый горизонт и так там навсегда и останется. Однако, когда она наконец дошла до места, то оказалось, что это обычная маленькая деревня. Зеленые ставни на окнах домов были полузакрыты, защищая от послеполуденного солнца, но собаки, днем обычно спавшие, растянувшись на разогретых тротуарах, уже начали просыпаться. С пастбищ возвращалась скотина. Корова брела на веревке за женщиной, одетой в длинную черную блузу и белый чепец. Та шла медленно, низко опустив голову, и на ходу вязала шерстяной носок на тонких стальных спицах – настоящая средневековая Франция. Низким голосом с певучим олеронским акцентом женщина объяснила бабушке, как найти контору мэтра Лютена на маленькой боковой улочке.

О том, что это нотариальная контора, сообщали две начищенные до блеска круглые таблички, украшенные фигурами в развевающихся одеждах и с весами правосудия в руках. Бабушка сочла, что в конторе тесновато, а вот двухэтажный дом в глубине сада, построенный из белого гладкого тесаного камня, с выходящими в сад огромными окнами был не лишен прелести. Внутри пахло воском и чистотой. За приоткрытой дверью виднелась кухня, где на стене над черной чугунной плитой висели в ряд сверкающие медные кастрюли и сковородки. Но гостиная, куда немедленно пригласили бабушку, представляла собой, по ее словам, “предвоенный кошмар” (имелась в виду эпоха перед Первой мировой войной – бабушка ненавидела все, что напоминало ей о скованности и условностях викторианской эпохи: громоздкую мебель, длинные юбки). Гостиная с тяжелыми портьерами была заставлена массивными диванами и круглыми столиками с кружевными скатертями. Мебель из вишневого дерева отливала золотом так, что у гостя создавалось впечатление, что кто-то, видимо, сама хозяйка дома, всю свою жизнь проводит, натирая ее воском.

Хотя нотариус и его жена не ожидали бабушку в гости, они оказали ей радушный прием. Многие годы мадам Десмон рассказывала им о своем знакомстве с “весьма оригинальной дамой из белой России”. Несмотря на то что три поколения семьи моей бабушки боролись против царизма, во время пребывания во Франции бабушка попала как раз в эту категорию – белый был цветом императорской России. К тому же для нотариуса и его жены человек, в этот час пришедший пешком из Вер-Буа, мог быть только большим оригиналом – то есть, мягко говоря, эксцентричным. К счастью, для этого путешествия бабушка надела свой самый лучший наряд – легкий костюм из кремового твида. Она только что купила его в Италии, и от него веяло достоинством и респектабельностью.

Нотариус, мэтр Лютен, мужчина лет шестидесяти, оказался именно таким, каким его описывала мадам Десмон. Плотный, краснолицый, густоусый, уже начинающий лысеть, он говорил медленно, длинными фразами, полными юридических терминов. О самом себе, нотариусе, он говорил в третьем лице. И, как и следовало из рассказов мадам Десмон, мэтр Лютен оказался очень дружелюбным. Узнав, что два моих дяди призваны в армию, а отец мобилизован национальной обороной, он вызвался всеми силами помочь семье тех, кто доблестно защищает France en danger[11].

Что же касается мадам Лютен, то поначалу она была более сдержанна, чем ее муж. Трудно было представить себе человека, который бы сильнее отличался от ее элегантной сестры-парижанки, чем она. Ей было лет пятьдесят, и она была столь же дородной, как и ее супруг. На ней был темно-серый костюм, весь в воланах и складочках, как будто она сознательно играла роль жены провинциального нотариуса. Довольно полные ноги были обтянуты блестящими черными шелковыми чулками. Завитые волосы вздымались в какую-то невероятную высокую прическу. Но черты мадам Десмон в ней все же проглядывали. Лицо у нее было тонкое и четко очерченное, но умному и проницательному взгляду не хватало теплоты.

Через некоторое время в гостиную вошла мать мадам Лютен. Мадам Дюваль, вдова профессора истории Сорбонны, была одета как настоящая парижанка из романов Пруста – никаких кружевных манжеток. Она напомнила бабушке давних провансальских подруг ее собственной матери, жен университетских профессоров эпохи дела Дрейфуса[12] – тогда самые чопорные дамы могли вдруг оказаться яростными сторонницами несправедливо осужденного капитана.

Лютены производили впечатление людей открытых, несмотря на царившую в доме буржуазную атмосферу. А когда вошел их сын, бабушке и вовсе показалось, что он явился из какого-то другого мира. Жюльену было лет восемнадцать или девятнадцать, он был столь же строен и благовоспитан, сколь его отец толст и зауряден. Черты лица у него были такими же классически правильными, как и у матери, хотя и немного мягче.