Листая страницы. Жизнь и творчество композиторов Корепановых

© Наталья Корепанова, 2024

ISBN 978-5-0060-0472-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

Листаю семейный альбом. Смотрю на пожелтевшие от времени фотографии, с которых глядят на меня люди, многих из которых уже давно нет с нами. Прадед и прабабушка, бабушки, родители… Сколько воспоминаний будят в душе эти небольшие листочки. Воспоминаний иногда горьких, иногда – трагичных, но чаще – добрых и радостных.

И хочется поделиться ими, пока моя жизненная река не канула в Лету, реку забвения. Ведь у меня так много воспоминаний о моей талантливой семье, в которой каждый человек – уникальный мастер своего дела.

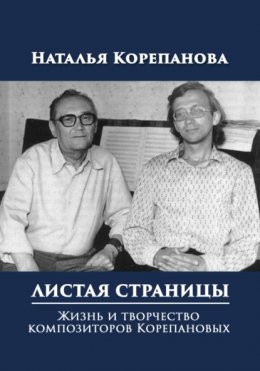

Хочу написать о моём отце – композиторе-классике Германе Афанасьевиче Корепанове, первопроходце удмуртской профессиональной музыки.

О моём брате – известном композиторе Александре Германовиче Корепанове, славном продолжателе дела своего отца и создателе Государственного гимна Удмуртии.

О маме, Людмиле Николаевне, работавшей в Ижевской студии телевидения почти с первого дня её основания, создавшей много интересных передач и при этом всю свою жизнь положившую на алтарь служения мужу-композитору. Была она ему верной помощницей и Музой, вдохновлявшей его на новые произведения. Если бы не она, вряд ли бы отец решился на создание опер и симфоний. Сейчас удивляюсь: как у неё хватало энергии на такую активную и разностороннюю жизнь? Но вот такой сильный был у неё характер.

Да и жизнь остальных членов моей семьи была не менее интересной. О бабушке с дедушкой вообще можно написать отдельную книгу, таким нелёгким и трагичным оказался их жизненный путь. Увы, о них мне мало что известно, на целую книгу воспоминаний не наберётся, но что знаю – обязательно напишу. Они этого достойны.

Итак, предлагаю вам пролистать вместе со мной страницы старого фотоальбома и послушать мой рассказ о талантливой семье Корепановых, много сделавшей для развития музыкальной культуры Удмуртии.

***

Для начала – несколько слов о себе: кто я такая и почему именно я взялась за этот большой и нелёгкий труд – написать биографию целой семьи.

Зовут меня Наталья Германовна Корепанова. Я – дочь композитора и сестра композитора. Третий, самый младший, ребёнок в семье, родившийся в очень непростой, хотя и радостный период. За месяц до моего рождения состоялась премьера первой удмуртской оперы, которую написал мой отец, Герман Афанасьевич Корепанов. Называлась она «Наталь» и именно в честь героини оперы меня и назвали.

О самой опере и процессе её создания я напишу чуть позже, а пока продолжу знакомство.

Папа, боготворивший музыку, ни на миг не сомневался в том, кем станут его дети. Поэтому мы, все трое, учились в Ижевском музыкальном училище (сейчас это – Республиканский музыкальный колледж). Но музыкальный талант по-настоящему пробудился только у брата, Александра Германовича. Он закончил Казанскую консерваторию и стал, как и отец, композитором. А у нас с сестрой оказались другие приоритеты. Татьяна позже закончила филфак и пошла работать в общеобразовательную школу, а я увлеклась психологией и стала детским психологом. Но с детства была у меня ещё одна страсть: я очень любила писать. За сочинения в школе всегда получала «пятёрки». Писала дневники, заметки. А какие письма я отправляла знакомым парням в армию! По восемь страниц мелким почерком на листочках в клеточку. Конверты с трудом заклеивала.

Став психологом, написала несколько книг из серии «Популярная психология: помоги себе сам». Потом переключилась на художественную литературу, а прочитав Макса Фрая, увлеклась фэнтези. В этом жанре сейчас и пишу. А вообще, на момент написания этих строк в моём литературном портфолио около сорока произведений. Из них, помимо уже упомянутых, один путеводитель по Ижевску, девять книг по писательскому мастерству для начинающих писателей, два сборника рассказов и шестнадцать романов в жанре приключенческого фэнтези.

И ещё я член Союза писателей Удмуртии.

Так что в писательском деле я далеко не новичок, и именно поэтому и доверили мне брат с сестрой такое важное дело – написание большой биографической книги о семье Корепановых.

Итак – вперёд!

ГЕРМАН

Глава 1. Семейный альбом

Семья Исаковых-Козловых