3 минуты 48 секунд

Пролог

В моей голове – горы «душевных камней». На теле – броня, буфер между внешним и внутренним миром. Одно происходит из другого: тело знает, что значит нравиться мужчинам. Знает последствия, те самые «камни», а потому защищается как может.

Я выкидываю камни из головы один за другим, но ничего не могу сделать с телом, напуганным сильнее меня: в нем все еще живет восьмилетняя девочка.

Операция кажется единственным выходом: я хочу отрезать живот – убрать защиту, которая, кажется, больше не нужна. Он большой. Он мешает. Он мне не нравится. Он напоминает о травме каждый раз, как я смотрю в зеркало.

– Знаешь, мама, не надо резать живот, – говорит Дилара, моя дочь, умоляет меня оставить все как есть. – Отрежешь живот, а голова-то останется.

– А при чем тут голова? – удивляюсь я.

– Ты когда улыбаешься, она тоже большая.

Смеюсь, и только спустя время понимаю, что голосом моей дочери говорит со мной Творец.

Мой живот – только защита. Травма – в моей голове.

Если нельзя отрезать голову, зачем мучить живот?

От автора

Хочется начать книгу со слов благодарности и любви детям – моим девочкам. Именно с их рождения в октябре 2013 года начался большой путь трансформации. Пока я была беременна, я не очень понимала, что происходит и с чем я столкнусь, но это событие перевернуло жизнь. Разнесло в клочья, оставив один на один с единственным вопросом к Творцу: «За что мне, прошедшей через насилие, даровали двух девочек?»

Появилось множество вопросов к себе.

Как я смогу вырастить их?

Как я смогу их уберечь?

Как я смогу им помочь не столкнуться с тем, с чем столкнулась я сама?

Как будто мало было той несправедливости, через которую мне пришлось пройти! Неужели нужно проживать опыт материнства именно через девочек?

Я помню, как родила первую дочку – Лару. Через четырнадцать минут появилась вторая – Дилара. Никогда не забуду тот взрыв эмоций – момент рождения. Когда из моего живота, из моего тела вышли два человечка. Этот ядерный взрыв внутри все смешал, оставив меня захлебываться от страха и благодарности.

Рождение дочек стало самым лучшим, что происходило со мной за всю жизнь, но в то же время оно все изменило. Из глубин души поднялись страх, злость, обида на родных: маму, братьев, невестку. На них я выплескивала все, что так долго копила в себе.

Я много говорила о боли. Я столько писала, кричала, плакала… И сейчас у меня внутри продолжает болеть, но вулкан уже не кипит.

Моя боль – это принятие.

Моя боль такая, словно я тихо плачу о маленькой Тоне.

Моя боль такая, что хочется обнять ее – себя – и никого не подпускать.

Моя боль такая, как если бы мать потеряла ребенка и качает его бездыханное тело на руках.

Моя боль такая, будто я не смогу больше обнять яркого и смешного малыша.

Моя боль такая, когда не дали проститься, а просто оставили растерзанным на обочине, и я нашла, что осталось.

Остались куски. Куски души. Их надо собрать вместе и жить дальше.

Мне часто хотелось выразить все пережитое в книге. Но каждый раз, когда я думала об этом раньше, во мне кипела злость и хотелось всех наказать, обличить. Выступить из позиции жертвы, готовой растерзать обидчиков. Но нести в мир эмоции разрушения не для меня, поэтому я не писала.

Снова желание описать свой опыт появилось после того, как я начала работать с энергиями. Ко мне на сеансах стала часто приходить бабушка. Я знала о ней немного: появилась на свет в 1925 году, родила моих папу и дядю, их уже тоже с нами нет. Бабушка прожила всего двадцать пять лет, но, учитывая, что успела за это время дать начало целому поколению: я, мои братья, дети, – кажется, не так уж и мало. Я не знала ее при жизни, но после сеансов задавала себе вопрос: «Кто она?» И вдруг осознала, что когда-нибудь потомки могут посмотреть на мою фотографию или услышать мое имя, а потом спросить:

«Кто она?»

Мне снова захотелось написать книгу. Но я решила не нести в мир боль, и тем более – не передавать ее своему поколению, читателям. Травма – часть меня, но я не хочу, чтобы дочери, внуки или любой человек в мире, к которому попадет в руки этот текст, испытали мои эмоции.

Эта книга – не казнь, не попытка вывернуть грязное белье, не мученический вопль жертвы. Эта книга – просто моя история. Поэтому и написана она простым языком, так, как приходили в голову слова, как они находили место на бумаге. Мой монолог – местами сбивчивый, местами пестрящий повторами – даже своей структурой она очень честна с читателями.

Насилие, которое я пережила, наложило отпечаток на мое тело и память – оно закрыло двери не только травмирующим событиям, но и ценным трогательным воспоминаниям из детства.

Я не помню, о чем мечтала или почему грустила, какие делала глупости, в чем достигала успехов, за что меня ругали или хвалили. Не помню ничего, будто ничего и не было. Ни детства, ни юности. Остались только обрывки – мое прошлое существует со слов других.

Книга – попытка восстановить линию моей жизни, превратив те 0,5% воспоминаний в целостную картину, способную ответить и мне, и всем, кто однажды задастся этим вопросом, глядя на мою фотографию: «Кто она?»

Подруги детства о книге

«Девяностые годы в нашем городке – всегда драма. А эта драма для меня особенная, потому что здесь мы все родственники, сваты или кумовья.

Тоня была жизнерадостной, но я вижу, как травма сдерживала ее. Она прошла большой путь духовной работы над собой, чтобы снова чувствовать любовь к жизни. Для меня это история о тех, кто остается человеком, оставляя суд высшим силам. Наверное, и правда на все воля Бога».

Виктория, подруга детства

«У детей моего поколения не было умения отстаивать границы и понимания, что это вообще такое. Не было и понимания самоценности, поэтому любое проявление внимания со стороны ощущалось как «меня любят» и «я готов платить сполна за это малейшее проявление любви». Детей и их родителей объединяла общая проблема: неумение высказывать и проявлять свои чувства.

Мне кажется, книга будет полезна не только людям, которые находятся в такой же ситуации, как и Тоня раньше, например, переживали насилие в детстве. Но и всем, кто хочет жить полной жизнью и быть в контакте с внутренней силой, бурлящей в нас и совершенно забытой из-за травмы».

Инна, подруга детства

ЧАСТЬ 1 – МОЯ ИСТОРИЯ

Платье с воланами

Я бы хотела помнить что-то цельное, основательное, последовательное, живое, теплое и приятное – лично мое, не испачканное чужими прикосновениями. Может быть, это смогло бы перевесить те мгновения, которые врезались в память. Но про два года своей жизни я помню мало: если собрать все, вряд ли накопятся хотя бы сутки.

1990 год. Мне восемь. Моя семья – мама, папа, два старших брата. Папа занимает высокий пост, и его, как и многих других, задел распад Советского Союза. Приватизация, сложные процессы в политике, полное отсутствие наличных денег. Что я могу об этом знать в восемь лет?

Но тогда многие потеряли свои денежные запасы, и моя семья не стала исключением. И уж это никак нельзя пропустить и не заметить, даже если тебе восемь.

Нельзя сказать, что мы голодали. Несмотря на то, что папе в колхозе не могли платить, он приносил домой продукты, мясо, вещи. Однако расплачиваться за воду и газ было нечем.

Несмотря на это, разве мог распад государства со всеми этими сложностями коснуться маленькой девочки, у которой есть мама, папа, двое старших братьев, друзья? Каким образом? Небо такое же, такая же трава, такая же теплая вода в речке, в школу бежишь с тем же ранцем. Но распадалось государство, распадался колхоз, распалось и исчезло мое детство вместе с воспоминаниями.

Мне восемь, и мне нужна мама. Каждой девочке нужна мама: и в восемь, и в восемьдесят. Особенно в восемь. Мама знала это, она хотела оставаться со мной (может, я была нужна ей так же сильно, как и она мне?) – и, когда ей предложили уехать жить и работать в Польшу после падения железного занавеса, она отказалась. Мама не могла оставить меня одну с мужчинами – с папой и братьями. Но обстоятельства иногда сильнее наших желаний. И она зарабатывала как могла.

Быть рядом получалось не всегда.

Денег не хватало. Чтобы заработать, мама ездила в Польшу, закупала какие-то вещи, привозила их в Молдавию. Из Молдавии везли в другие страны то, чего не было там, за границей: арпаджик (луковички), сыры, фасоль. Иногда вместе с ней уезжал и папа, потому что мама не умела водить машину. В восемь лет неважно, куда и зачем уезжает самый главный человек в жизни – в Чехию, Румынию или в Одессу, – если ее нет рядом.

Мне восемь. Родители уезжают, девочку нельзя оставлять одну. Идеальным решением казалось поселить ребенка в доме близких родственников. Они живут в пяти минутах ходьбы от нашего дома, у них тоже дети: дочь и два сына. Моя троюродная сестра и два троюродных брата. Самому старшему – около двадцати. Что могло пойти не так? Что могло пойти не так в доме родных, а не чужих людей? Тем более, когда твой папа – важная фигура в городе. Если ни кровное родство, ни положение в обществе не могут дать маленькой девочке защиту и неприкосновенность… Тогда что может?

Моих воспоминаний катастрофически мало. Это – обрывки. Секунды, мгновения. Пара движений. Пара биений сердца. И миллион прикосновений, которых не должно быть в жизни маленькой девочки. Она должна чувствовать только теплые мамины руки, как они поправляют воланы на сшитом ею же разноцветном платье.

Эти обрывки воспоминаний складываются в дом на холме, виноградники, кукурузные стебли и высокую кровать на втором этаже – мое приданое.

В доме на холме есть пристройка: комната и кухня. В кухне места так мало, что за столом все не помещаются, поэтому приходится есть по очереди. Хозяйка расставляет еду на столе. Чтобы всем хватило места, старший троюродный брат сажает меня на колени. На мне широкое платье, свободное. В таком платье удобно не только бегать, но и прятать грязные прикосновения. Троюродный брат, прикрываясь облаком разноцветных воланов моего платья, приспускает мои трусы, расстегивает ширинку на брюках, достает член…

Мне давно не восемь, и платья с воланами я не ношу. Но до сих пор помню прикосновения теплой чужой плоти. Почему именно это я не забыла?

Иногда хочется думать, что этого вовсе не было. Ни дома на холме, ни стола на тесной кухне, ни этих прикосновений. Иначе почему взрослые – мои близкие родственники – сидят спокойно и продолжают есть, как будто ничего не происходит? Почему мать насильника накрывает на стол, внимательно следит за тем, чтобы всем хватило тарелок, кружек, вилок, но не видит самого главного? Может быть, они о чем-то разговаривают или молчат, погруженные в собственные мысли. Думают о чем-то более важном для них, чем происходящее со мной?

До сих пор не понимаю, как такое могло случиться, а воспоминаний предательски мало! Было ли на моем лице видно отвращение? Страх? Может быть, я пыталась вырваться или застыла на месте? Что было, а чего не было – уже не узнаешь.

Никто ничего не видел, никто ничего не подозревал. Ни мои родители, ни его. Параллельные миры – у каждого свой.

Обрывков воспоминаний много. Одни разлетаются листьями, которые я собирала на виноградниках, принадлежащих семье моего насильника, прилипают ко мне его влажными прикосновениями и оседают в памяти моей беспомощностью. Другие шуршат стеблями кукурузы, которые мы сажали у соседей на огороде. Там он меня тоже находил…

Но есть и воспоминания, пахнущие отчим домом, а еще – пылью и деревом. В 1990 году, как и много лет после, мы жили в двухэтажном доме. На втором этаже – смежные комнаты братьев и отдельная (я же девочка) моя. Есть еще одна, проходная, в которой хранилось мое приданое: высокая двуспальная кровать, шкафы, трюмо. Это была единственная кровать в доме, в других комнатах стояли диваны, под которыми невозможно было спрятаться. Восьмилетние девочки ведь часто играют в прятки?

Только я пряталась от своего насильника, и цена моей удачи была выше, чем должна быть любая детская победа.

Я помню, как приходила в гости вся его семья. Помню голос, который повторяет: «А где Тонечка? А где Тонечка?» Я знала, что они должны прийти. Слышала их голоса. Сидела под кроватью, прислушиваясь к шагам на лестнице, и боясь дышать, чтобы не выдать своего присутствия.

Несколько раз мне везло. Не нашел! Если бы помнила все – возможно, сохранила бы наивную радость от мимолетного спасения. Неважно, что будет потом – завтра или через неделю. Сегодня он меня не нашел!

Но «сегодня» не вечно. Попытки продолжались, и однажды мое укромное место было раскрыто. Он пришел, вытащил меня из-под кровати. Все продолжилось.

Именно этих грязных воспоминаний не кажется катастрофически мало. Напротив, их разрушительно много. Два года жизни, два бесконечно длинных года (всего лишь начало). Остались обрывки, но это не значит, что их вовсе не было. Это не значит, что они не повлияли на всю мою жизнь.

Повлияли, но не перечеркнули детство полностью. Не мешали мне любить, смеяться, шутить, наслаждаться простыми девичьими радостями.

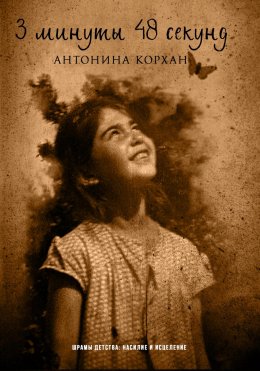

Я точно это знаю, потому что пишу и смотрю на старую, выцветшую черно-белую фотографию. На ней мне девять. Я смотрю на солнце и улыбаюсь – по-настоящему. На мне летнее платье с карманами. Интересно, какие свои детские сокровища я в них прятала? Гладкую пуговицу, засохший бутон, кусочек веревки, разноцветные карандаши, блестящую монетку, все еще липкую обертку от конфеты, резинку для волос, подобранное на пыльной дороге птичье перо?

Мне кажется, туда помещалось все, весь мир. Там я смогла бы найти даже свои воспоминания – цельные, основательные, последовательные, живые, теплые и приятные – лично мои.

Поклонники Насильники разной степени

Мысли скачут с одного кусочка воспоминаний на другой. Хотелось бы сказать, что на этом все закончилось, тайну узнала моя семья и прекратила это безумие. Но в моей жизни были и другие «поклонники», про которых было бы неправильно умолчать, раз уж я решила рассказывать все как есть.

Не знаю, стоит ли мне благодарить или проклинать природу, которая наградила меня с малых лет женственными формами, но, кажется, именно это сыграло роковую роль.

…Мне было двенадцать или тринадцать лет. Тогда страх сопровождал меня по дороге со школы каждый день. Как это началось и как закончилось – заботливая память избавила от подробностей, потому что, боюсь, если разворошить улей, то они могут разрушить меня окончательно.

Помню – иду со школы домой, убегаю от дороги и прячусь среди домов, чтобы меня не было видно. Почему?

Отец одноклассницы. Иногда он останавливался рядом и предлагал подвезти до дома. Бывало, я соглашалась – боялась или просто не понимала, что происходит, не знаю. Но всегда, каждый раз, он лез с поцелуями, в которых, вроде бы, не было ничего предосудительного – взрослые часто целуют детей, выражая свою любовь.

Было ли что-то еще или нет – правда, не помню. И, пожалуй, это то, о чем и не хочется вспоминать. Как, впрочем, и те ежедневные десять минут – от школы до дома, пронизанные страхом.

Словно я не у себя в родном городе, а на вражеской территории.

Словно я не девочка двенадцати лет, а солдат, которому приходится прятаться от противника, передвигаясь перебежками, урывками – в каких-то нереальных условиях, слово не в мирное время.

Мне давно не двенадцать, но я до сих пор не понимаю, какую надо иметь смелость (или глупость?), чтобы подойти вот так к однокласснице собственного ребенка, к дочери уважаемого в городе человека. Я уже говорила, что мой отец не был каким-то алкоголиком. Это ведь важно? Это ведь должно было хоть как-то меня оградить от того, что происходило? Кажется, никто и ничто не могло меня защитить. Моя семья ни о чем не догадывалась, репутация и статусность моего отца словно не имели никакого значения. А я сама… Как выразить словами то чувство неуверенности, беззащитности в собственной семье?

Ведь я не только позволяла всему этому случиться, но и молчала. Наверно, это огорчает и ранит сейчас больше всего: у меня была семья, старшие братья, были живы родители.

Как можно девочке восьми или двенадцати ли лет оставаться невидимкой для тех, кто должен быть ближе всего?

…Мне пятнадцать или шестнадцать, но я уже встречаюсь с женатым мужчиной. Сейчас другое время. Мало кого это удивит, но в те времена такое было чем-то ненормальным. Но только не для меня. Я совершенно ничего не знала ни о сексе, ни об отношениях. Девочкам просто неоткуда было это узнать. В то время было нормально ждать одного-единственного, выйти замуж по любви…

Этот «поклонник» кажется положительным: женат, двое детей (он привозил мне альбомы и показывал их фотографии), работает строителем. Он верующий. Он ходит в церковь. Интересно, в чем он кается на исповеди?

Память опять подводит – не дает вспомнить, как мы познакомились, как проводили время. Хотя… Он уверял, что то, чем мы занимаемся, изменой не считается. Ни перед людьми, ни перед женой, ни перед Богом – это не секс, а значит не измена. И кто я такая, чтобы не верить?

Он ждал меня после лицея, отвозил на фургоне в лес… Уверял, что после того, что происходило, я останусь девственницей. Которой я давно, с восьми, уже не была.

Мне пятнадцать, я настолько наивна… И тогда я действительно верила.

Он просил брить ноги до паха – я брила. Это видела мама, но ничего не заподозрила и не сказала. Значит, все в порядке? Значит, он не обманывает?

История будет иметь продолжение, но, пожалуй, расскажу об этом отдельно. Пока же кажется правильным собрать воедино еще пару воспоминаний.

…Не помню, сколько мне было лет. Не больше семнадцати – еще до смерти папы. Я никогда не имела привычки «шататься» где-то, поэтому просто прогуливалась по нашей улице. Мне понравился мальчик, а я – ему. Начали гулять вместе, общались. Кажется, даже за руки не держались, не говоря уже о чем-то большем. Это продолжалось какое-то время, пока однажды он не попросил пойти с ним, якобы забрать что-то.

Солнце уже клонилось к западу, вечерело. Помню, мне не очень понравилась эта идея, но я пошла. Через овраг, к району новостроек. Он завел меня в один из недостроенных домов, заставил встать на колени… Появились еще два его друга…

Я плохо помню, что было дальше. Как выпрыгнула в окно, как потеряла обувь, как бросилась к своему дому…

Помню, что потом целую неделю отказывалась выходить. А в окно видела, как мой недавний «поклонник» продолжает ходить вдоль нашей улицы…

Это заметил мой старший брат. В то время он уже работал в полиции. Сейчас я благодарна за то, что он заставил рассказать, не отмахнулся, не пожал равнодушно плечами, когда я на первый его вопрос «Что случилось?» ответила «Ничего». Человека, привыкшего молчать, не так-то просто разговорить… Но у него получилось.

Наверное, я рассказала, как зовут обидчика, или просто показала. Помню, как приехала в отделение полиции, подтвердила, что это он пытался меня изнасиловать. Кажется, именно тогда «поклонник» просил у меня прощения.

Что было потом, я знаю только по рассказам других, как, впрочем, и почти все годы детства и юности. Его сильно избили. Били так, чтобы не было видно синяков. Били так, что мой несостоявшийся насильник потом десять дней пролежал в больнице. А потом узнала, что ублюдок просто хотел отомстить моему среднему брату.

Это был первый раз за жизнь, когда кто-то заступился за меня, наказал обидчика. Правильно или неправильно – тогда это было неважно. Да, пожалуй, неважно и сейчас.

Остается только гадать, почему я привлекала именно таких «поклонников». Они вместо цветов и конфет таскали мне свои грязные мысли, а вместо красивых слов посвящали некрасивые поступки. Это началось в детстве, продолжилось в юности, затронуло молодость. Ко мне тянулись, в самом плохом смысле, свои и чужие. Женатые и свободные. Старые и молодые. «Статусные» и не очень. Кто-то, как мой троюродный брат, первый насильник, не позаботился о том, чтобы подождать, когда я хотя бы чуть-чуть подрасту. Другие терпеливо ждали, а потом, когда мне было уже за двадцать, сыпали комплиментами, суть которых сводилась к простому: «Я заглядывался на тебя еще с твоего детства, просто боялся подойти». Получается, иногда мне повезло, что кто-то не рискнул связываться с малолеткой.

Шло время, я уехала учиться в университет. Совсем не чувствовала своей ценности, не понимала, как можно со мной обращаться, а как нельзя. Что можно позволять другим людям, а что – нет. С одним молодым человеком, с кем я начала встречаться на первом курсе, мы расстались не очень красиво: он ушел от меня, а я сильно переживала.

Чуть позже я познакомилась по интернету с молодым человеком из Швейцарии, который был родом из Пакистана. С ним мы встречались около четырех лет. Я стремилась к тому, чтобы закрыться, стать бесцветной, раствориться – хоть бы никто меня не видел. Носила бесформенные джинсы, опасаясь лишнего внимания со стороны мужчин. Мне тогда казалось, что все нормально, что так и должно быть.

А потом мы расстались. Все было жестоко – можно сказать, в моем стиле. Я узнала, что он женат, у него есть дети, а всем обещаниям о свадьбе после окончания университета, которыми мужчина кормил меня четыре года, не суждено сбыться.

Но было бы ложью утверждать, что среди всей этой грязи не находилось тех, кто относился ко мне по-человечески. Но о них хочется рассказать отдельно.

Первая любовь и те, кто не переступил черту

Когда я начинала писать эту книгу, мне не хотелось сделать ее одой жертвы, не помнящей и не видящей ничего, кроме своей травмы. Было немало тех, кто относился ко мне плохо, когда я была девочкой и девушкой, но могу вспомнить и других, оставивших тепло в сердце.

…Первая любовь. Мы начали общаться. Как именно – память не сохранила. Помню, как пропускала уроки, чтобы случайно – а вдруг? – увидеться с ним на рынке. Как мы ходили вместе на дискотеку. Как он приглашал меня в кафе, провожал домой. Мы много говорили – нам всегда было чем поделиться друг с другом.

Думаю, у него были ко мне какие-то теплые чувства. Однажды он позвал меня на день рождения, где я с удивлением узнала, что ему исполняется восемнадцать (я думала, что он старше). Там познакомил с родителями и родственниками. Когда они узнали, что я и есть та самая девушка, которую он скрывал, обрадовались и приняли меня.

А после этого случилось то, что разрушило, казалось бы, идеальную картину.

Думаю, он не хотел меня трогать, потому что знал, кто мой отец. Но секс у нас все-таки случился – лишь однажды, и больше не повторялся. А потом этот парень пришел и сказал, что не может больше со мной встречаться. Объяснил, что слишком много выпил и изменил мне со своей соседкой. Девушка забеременела, он обязан жениться. Просил прощения. Как мне сказали, та девушка тоже была на его дне рождения: мне ее потом показали.

Я очень сильно страдала, переживала, практически перестала ходить на занятия. Еще не прошло сорок дней со смерти папы, а я уже бежала на дискотеку, лишь бы увидеться с ним: неважно, что изменил и собирался жениться на другой. Даже позже, когда уже училась в университете и приезжала домой к маме – мы встречались. Прячась, втайне от всех. Он так и не женился на той девушке, которая родила от него ребенка. Уехал в Россию на заработки и тоже бывал в родном городе не так часто. Наверно, все-таки был женат на ком-то другом, раз свидания приходилось скрывать.

Такое было сильное чувство, первая любовь – мне было наплевать на любые препятствия и обстоятельства.

Мы с ним давно не виделись, я даже не знаю, как он и где. Но всегда буду благодарна за то, что, несмотря на происходящее в моей жизни, могла любить. Это было настоящее чудо, благословение. Сохранить в себе свет, тепло. Удивительно, как такое возможно в теле, которое насиловали с восьми лет.

Были и другие.

…Мне около семнадцати. У среднего брата Сережи много друзей. Я не помню точно, но, кажется, кто-то из них сидел в тюрьме, промышлял какими-то темными делами. Мы все вместе ходили на дискотеку. В одиннадцать часов вечера или чуть позже брат отвозил меня домой, а когда выпивал, то просил помочь одного из своих друзей, которому я нравилась.

Мы были одни в машине, иногда я чуть-чуть выпивала (много ли было нужно в семнадцать?), но он никогда не поступал со мной плохо. Не распускал руки и не делал ничего против моей воли. Он просто говорил: «Ты мне нравишься, но слишком маленькая, я тебя не трону».

Это было странно. Я настолько привыкла к совершенно другому отношению, что нормальное мужское поведение, достойное и честное, воспринимала как что-то ненормальное. За эти моменты я была благодарна тогда. И до сих пор вспоминаю его с уважением. За то, что не позволил себе перейти черту, которой для остальных просто не существовало.

Он не один такой.

…В 2011 году, когда я уже жила во Франции и приезжала к маме в гости, ко мне подошел молодой человек. Его звали Руслан. Я его совсем не помнила – только понимала, что мы знакомы, а кто, откуда… Он меня узнал, мы разговорились. Несмотря на то, что я тогда встречалась со своим одноклассником, согласилась пойти в кафе. Просто поговорить, вспомнить прошлое, посидеть на террасе. В следующий раз Руслан позвал меня в гости посмотреть вместе фильм. Его родителей не было дома. Только мы и сын его сестры. Мы смотрели фильм, он рассказывал про свою жизнь, погибшую невесту, возвращение домой. Пытался найти ко мне подход – не грубо, не насильно, но я отказала и ушла ночью домой.

Позже мы с ним разговаривали. Он поделился тем, что не захотел тогда настаивать, так как был удивлен, увидев животный страх, граничащий с паникой. Говорил, что я не просто боялась: все мое тело вибрировало от страха. Я рассказала о насилии и призналась, что мне действительно было очень страшно, что это может повториться.

Наверно, я его обидела. Он сказал, что сожалеет о том, что со мной это случилось, но сам никогда бы так не поступил и никогда не поступал. Ему я верю.

Я уехала обратно во Францию, мы продолжали общаться и созваниваться. Мы общались, когда я вышла замуж, жила в Швейцарии и приезжала в родной город уже с детьми. Между нами ничего никогда не было. Я его никогда не любила. Хотя, если признаться честно – вначале, после того как мы откровенно поговорили, у меня было к нему влечение.

Семь лет молчания

Когда у тебя почти нет воспоминаний, сложно ориентироваться по линии жизни. В памяти остались лишь редкие моменты, вспышки, а об остальном приходится только догадываться. Но все равно хочется приоткрыть дверь в мою реальность, приглушенную травмой.

Важно попытаться объяснить, почему это все продолжалось, ответить на вопрос, который, я уверена, возникает у каждого, кто читает мою историю: «Почему никто ничего не сделал и не остановил это?»

Сейчас я уверена, что, как только насилие началось, я осмелилась рассказать брату, Сереже. Ему было тринадцать. Это немного больше, чем восемь. Наверно, я ждала и боялась разговоров, объяснений, надеялась на расплату, предвкушала, что все это тут же закончится – не может не закончиться то, о чем сказано вслух, о чем уже знают трое.

Но ничего не произошло. Не было ни разговоров, ни взглядов. Никто не объяснил, что происходит, никто не оградил меня от того, чтобы это никогда не повторялось. Никто даже не дал мне понять, что происходит что-то ненормальное, неестественное. Может быть, я должна была сама разобраться? Но как, если мне было восемь?

Я не понимала, что такое секс. Не понимала, что спать с мужчинами в таком возрасте нельзя. Может быть, ни с одной маленькой девочкой не ведут таких разговоров – слишком рано. Но мне они были нужны как воздух.

Почувствовать неправильность происходящего, сделать собственные выводы, а не просто доверяться тем, кто старше, решавшим за меня. Тем, кто распоряжался моим телом, как хотел, просто потому что я сама не знала, как правильно.

Молчание длилось семь лет. Молчала я, молчали те, кто все знал, кто был участником того, что происходило. Но, как это ни банально, тайное всегда становится явным.

Мое «незнание» привело к ситуации, в которой молчать уже было невозможно. Так тогда казалось.

Мне исполнилось пятнадцать. Если бы не случайность, возможно, молчание длилось бы бесконечно. Все оказалось бы похоронено во мне, навсегда осталось только моей тайной.

Папа занимает высокие посты. Его все знают, все уважают (мой насильник тоже?). А еще – у него много друзей, один из которых рассказал ему, что видел его дочь с женатым мужчиной.

Можно ли считать, что мои поступки в то время были моим сознательным выбором? Как бы то ни было – мне пятнадцать, я действительно встречаюсь с мужчиной на десять-двенадцать лет старше себя.

Наверно, я должна была разобраться, что происходит что-то неправильное. Но еще не сформировала для себя понимание ценности собственного тела, сути отношений между мужчиной и женщиной девочкой. Что можно, что нельзя. Что приемлемо, а что – нет.

Ведь если происходит что-то хорошее или плохое, а мир вокруг не меняется, не переворачивается с ног на голову, то невольно воспринимаешь это как само собой разумеющееся. Принимаешь правила игры, не сомневаясь, что это абсолютно нормально и, возможно, в каждой уважаемой семье происходит то же самое.

Просто об этом молчат.

Я не понимала ничего. Зато моя мама поняла. Помню ее гнев, помню, как она ворвалась, схватила за косы, потащила к гинекологу, который подтвердил, что «сексуальной науке» меня кто-то уже научил, причем давно.

После этого молчание, длящееся целых семь лет, было разрушено. Я кричала о том, что происходило два года, начиная с моих восьми лет. Злилась, выпуская свою боль наружу. Слишком долго ждала, чтобы дать ей выход.

Снова надеялась на то, что тишина закончилась – проклятие молчания снято!

Я ошибалась.

Казалось, молчание стало только более густым и напряженным. Молчала я, молчала мама, молчали братья и невестка. Мы все продолжали молчать, чтобы не испортить папину репутацию.

Гораздо сложнее выносить молчание, когда уже не ты один хранишь секрет.

Это был не мой выбор. Кажется, начиная с восьми лет или раньше, мало кого волновало, что бы сделала я сама.

Мама предпочла молчание. Мама берегла образ семьи (все-таки насильник – мой троюродный брат). Мама выбрала папу – в то время уже умирающего, – а не меня, которая продолжала жить. Получается, меня выбрал насильник, но не выбрала собственная мать.

Со временем я узнаю, что она пыталась выбрать нас обоих, но в итоге никого не смогла уберечь от грядущего. Папу – от смерти. Меня – от насилия и от травмы.

Но разве под силу это простому человеку, который просто пытается жить так, как умеет? Такое под силу только Творцу. Кто мы такие, чтобы осуждать его планы на нашу жизнь.

Папа

Отношения с папой – особенная глава в моей жизни. Как бы ни повлияла травма на воспоминания, она не смогла заглушить одно – мою любовь к нему, а его – ко мне.

Долгожданная дочка, которую папа очень ждал, третий ребенок в семье, на которого мама решилась, несмотря на запреты врачей.

Папа всегда занимал высокие должности. В одно время работал заместителем председателя города (большой пост в советское время), состоял в коммунистической партии. Уважаемый, честный, добрый, отзывчивый человек.

И насколько он был отзывчивым и занятым на работе – настолько же мало времени он уделял нам, своей семье, но умел любить. Я помню, когда он приходил домой вечером выпивший, все разбегались по своим комнатам нашего огромного дома и отправляли меня встречать его: любимица, мне он не будет высказывать претензии, почему не прополота кукуруза или не подвязаны помидоры.

Получается, я выступала неким буфером между папой и остальными членами нашей семьи, но не помню, чтобы тяготилась этим. В то время ничто не могло омрачить мою любовь к нему.

Жаль, что мы не так много времени проводили вместе. Позже, когда он сменил работу (ему было около пятидесяти лет), то мог прийти на обед домой, и у нас появлялась возможность пообщаться. Иногда мы просто ложились вместе спать, а иногда – бунтуя против этого – я убегала под предлогом сходить в туалет.

Я взрослела. Переживала в молчании свою травму. Отец вернулся в колхоз, где также занимал высокую должность, был постоянно занят на работе: начался сезон, некогда было заниматься не только мной, но даже собой.

А осенью мы узнали, что, оказывается, уже целый год папу мучили боли. Вердикт врачей ошарашил – рак простаты. Но еще больше ошарашили слова о том, что если бы мы обратились за помощью раньше…

Ирония судьбы: о его физической травме и моей душевной все узнали примерно в одно и то же время. Тогда прервались те семь лет молчания.

Папа перешел на более спокойную должность, у нас появилось возможность проводить вместе время: папа учил меня делать заготовки на зиму, печь пирожки… У мамы не было на это ни времени, ни терпения.

Папа умер, когда мне уже исполнилось семнадцать. Ожидаемо, но все же внезапно. Оставил после себя огромную любовь и горечь от расставания.

Прошло много лет. Кроме сожаления о том, что папа так рано ушел от нас, у меня не было никаких претензий к нему, пока не родились девочки и я не начала работать с психотерапевтом. Здесь начали всплывать воспоминания, истории, вопросы. Однажды мне вспомнился случай: мы с папой лежим на диване, он держит руку у меня под майкой. Кажется, мне тогда было десять.

Единственное воспоминание, которое казалось не совсем нормальным или совсем ненормальным. Одна тысячная процента злости, маленькое семечко, а все остальное – безграничная любовь, доброта, честность.

Это было то самое семя, из которого и началась, разрослась, словно сорняки в полях кукурузы, моя злость.

Я разговаривала с психотерапевтом про свое детство и травмы, меня накрывало волнами ярости и обиды. Я не могла дышать, не могла думать ни о чем другом – меня душили эти воспоминания: казалось, тот свет, который никогда не угасал внутри меня, моя безграничная любовь – все отошло на второй план.

Мама говорила, что, когда впервые пошла разговаривать с моим первым насильником, тот ответил: «Я был не первый».

Шок. Недоверие.

Кто тогда первый?

Упрямая память не хочет признаваться, хранит этот страшный секрет и от меня, и от всего мира. Я пыталась додумать сама: помня руку папы у себя под майкой, вдруг решила, что это был именно он. Мама подливала масла в огонь: возможно, так отец хотел отомстить ей, но эту историю я здесь рассказывать не буду…

Все внутри бунтует – я сопротивляюсь этой мысли. Она настолько невероятная, что просто не может быть правдой. Я отказываюсь от нее, начинаю обвинять других. Кто еще мог позволить себе совершить такое с девочкой, которой даже, возможно, не исполнилось восьми лет?

Не знаю, до сих пор не знаю. Но эти слова – «Я был не первый» – не отпускают, вплетаясь в мои отношения со всеми.

То маленькое семечко – мимолетное воспоминание о папиной руке под моей майкой – перевесило и заполонило собой все вокруг.

Я справлялась с болью как могла: израненное животное, которое бросалось на самых близких. Достала фотографии, которые лежали у меня дома, и вырезала папу отовсюду. Собрала эти обрезки в кучу и сожгла. Так мне было больно…

Подсознательно я хотела утащить в этот омут боли остальных, доказать всем, что папа был не такой уж хороший. Я рассказала о насилии старшему брату Владиславу. Обо всем, что проживала. Он только молчал, хоть и был шокирован тем, что ничего не знал о происходящем, казалось бы, у всех на виду. Можно было поставить точку – получилось вызвать чувство вины. Но я не остановилась на этом и вытащила на свет историю про папу, стараясь очернить его.

Но, кажется, боли не становится меньше, когда ты пытаешься заразить ей все вокруг.

От страха, боли, злости я просто сошла с ума. Все эти истории, обрывки воспоминаний, события, которых, возможно, никогда не было, сложились в уродливую картину. Я начала грубо обращаться с мужем, который пытался помочь с девочками, когда у меня самой не получалось справляться с ними одной, когда у меня не получалось побороть рвотный рефлекс от вида и запаха детских перепачканных подгузников. Меня было тяжело видеть, как отец моих дочек трогает их, подмывая, и в то же время я прекрасно знала, что без него просто не смогу. Я то отталкивала его, то молила о помощи. Я не отводила глаз ни на секунду – беспомощность, помноженная на страх.

Мой муж, который вообще ни в чем не виноват, был вынужден делить со мной мою травмированную судьбу. И это было невыносимо для нас обоих.

Сейчас, когда я пишу эту книгу, уже 2024 год. Девочкам исполнилось десять лет. Я наблюдаю за тем, как мой муж общается с нашими детьми, как они играют, как меняются их отношения. И теперь, спустя десять лет, не вижу во всем этом ничего нездорового или вызывающего тревогу. Ничто в их отношениях не отзывается во мне звоночком тревоги. Я наконец осознаю: такие отношения папы и дочек абсолютно нормальны.

Невольно заново переплетаются настоящее и прошлое. Постепенно я понимаю, что папа не был ни в чем не виноват. Главную роль сыграла моя обида. На него – за то, что так рано умер. На маму – за то, что посмела выбрать умирающего папу, а не меня, живую.

Молчание переросло в обиду, а та, в свою очередь, – в желание отомстить всем, кто хоть как-то причастен, напрямую или косвенно. Но как навредить тому, кого с нами давно нет?

Злость и ярость застилали мне глаза, стали частью меня. Грустно, что я так поступила с его памятью, но тогда я не могла по-другому. Как каждый человек на 90% состоит из воды – так я состояла из гнева. Моей мотивацией продолжать жить стала единственная мысль: «Я всем покажу, докажу, каждого накажу!»

Прежде чем начать залечивать рану, я раздирала ее в клочья, все глубже и глубже закапываясь в собственную травму. Я терзала себя и близких – вытаскивала яд из себя и отравляла тех, кто оказывался рядом. Мое тело и моя душа очищались, заражая других. Тех, кто не отвернулся, а просто склонил голову и принимал удар за ударом. Принимал и просил прощения за то, чего не сделал просто потому, что не знал.

Пройдя через часы, дни, недели, годы своей травмы и работы над ней, благодарю Творца: я жива и здорова, у меня есть семья и чудесные дочки. Я не забыла тех, кто оказался невольной жертвой моей агонии, я просила прощения у каждого, благодарила, снова просила прощения… Я исцелялась сама и пыталась зализывать старые раны. Больные темы, которые я поднимала снова и снова в общении с близкими, сменились на слова облегчения. Наконец, я могу с уверенностью сказать, что даже если папа засовывал руку под мою майку – как, бывает, случайно делает мой муж, когда играет с дочками, – в этом нет ничего лишнего. И когда я думаю об этом, мне становится очень-очень грустно.

Я любила своего папу – я до сих пор его люблю! Мне больно, что я так поступила с ним, с его памятью, но я не могла по-другому. Я не знала, как сделать больно моим родным за мою сочащуюся из каждой поры боль, сжигающую изнутри злость и бурлящее желание отомстить всем, кто не помог, не остановил, не прекратил эту агонию, очернившую мое детство.

Я прошла долгий путь от любви к папе через непонимание, обиду, ярость – и сейчас возвращаюсь с еще большим, всеобъемлющим чувством.

Мой папа самый лучший. Самый лучший, самый честный, самый правильный.

Мама

Непросто писать о том, чего совсем не помнишь. Как я не помню проведенного с мамой времени, когда я была маленькой.

Самое первое воспоминание имеет вкус спелой клубники. Мы тогда жили в селе, мама работала в детском саду прямо напротив нашего дома. Я убегала из садика в огород, чтобы поесть клубники. Непонятно, чего в этом воспоминании больше – мамы или сладости этих ягод.