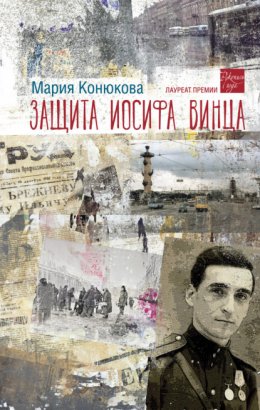

Защита Иосифа Винца

© Конюкова М. Л., текст, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Ностальгирующим по Советской империи посвящается

Господа, что за шум слышен? А-а-а… Это темные воды совка с тяжким грохотом подкатывают к изголовью. Я приподнимаюсь и вглядываюсь в их даль. Странное чувство. Вроде вижу мир, в котором жила. А мира этого больше нет. И меня там, соответственно, больше нет. С ужасом ли я вспоминаю происходившее в той реальности? Вижу ли я ее в каком-то особом свете? В течение долгих лет я оценивала свою жизнь в Советском Союзе, да и сам СССР, скорее отрицательно. А потом вдруг поняла, что судьба сделала мне неоценимый и мной недооцененный подарок: я жила на другой планете, в мире, который не вернется.

Я не хочу вернуть Советский Союз. Не хочу воскресить мертвых – они мне ничего не скажут. Нет того странного мира. Нет тех людей, которые плыли рядом со мной по его мутным волнам. Нет того мирка, в котором я не без успеха пряталась от ударов этих волн.

Утром 7 ноября 197* года я проснулась поздно и с чувством счастья. Почему-то на бабушкином диване. Бабушка всегда вставала рано, и я, внезапно проснувшись, перебралась на ее диван часов в семь утра.

Из репродуктора на улице неслась песня на стихи убитого при Сталине поэта Бориса Корнилова: «Нас утро встречает прохладой…» Она усилила ощущение счастья. Я знала, что в этот день была демонстрация. Репродукторы, подвешенные на углах нашего большого многоквартирного дома, включали только в праздничные дни: 7 ноября и 1 мая.

Через короткое время мы с мамой вышли погулять. Спустились на Свердловскую набережную. По ней за несколько часов до нас прошла демонстрация. Протекла большой рекой – пышным шествием, неся огромные бумажные гвоздики, портреты вождей, какие-то лозунги и прочую советскую символику. На мостовой лежали обрывки пышных фальшивых цветов, маленькие флажки со сломанными древками, чей-то растоптанный раскидай из фольги…

Не было больше на улице праздничных людей. Остались только их следы, которые вскоре уберут.

И вдруг я ощутила прилив счастья.

Так почему же я почувствовала себя такой счастливой? Что это было? Почему я мечтала о том, как, взрослая и красивая, пойду в этих колоннах? Как буду весела, как запоет моя душа…

Господи… Ведь меня же пару лет назад водили на демонстрацию. Еще и в лучшее время года – на Первомай. И что я помню? Что я маленькая. Что всем по пояс. Что скучно. Что все скандируют какие-то не воодушевляющие глупости. Некоторых – счастливых – девочек несут на плечах. Меня нести некому, поэтому я вижу пряжки чьих-то брючных ремней. Зато слышу явственно, как кричит какой-то глашатай на трибуне:

– Кировский завод!

Часть толпы (видимо, состоящая из работников Кировского завода):

– Ура-а-а!

Глашатай:

– «Красный выборжец!»

Труженики – «красные выборжцы»:

– Ура-а-а!

– Научно-производственное объединение «Буревестник»!

Колонна маминого предприятия, в которой мы идем, дождалась кульминации действа:

– Ура-а-а!

Я хочу домой. Я очень устала. Да, есть счастливые девочки, которых мужчины несут на плечах…

А тогда… В тот ноябрьский день я проснулась от счастья.

А потом шла по улице. Тут был праздник. Он был здесь. Он прошел без меня.

Тогда я хотела стать частью той веселящейся толпы. Решила, что в будущем-то году пойду обязательно. Но и на следующую майскую демонстрацию не пошла. Не помню почему.

Так я на демонстрацию больше и не попала. Когда стала постарше, мне стало очень лень вставать рано, переться куда-то, где формируются колонны демонстрантов, маршировать в толпе. Нынче я вообще боюсь толпы.

Много лет понадобилось для того, чтобы я поняла: праздника не было. Я ничего не пропустила и никуда не опоздала в этой советской жизни.

Дедушка, небольшого роста, очень худой человек с длинным острым носом, выглядящий как старый аристократ, если бы не советская одежда, суетится на кухне. Я понимаю: он обихаживает себя и свое драгоценное здоровье. В нашей семье главная ценность – здоровье дедушки. Все остальное вторично и меркнет на фоне этого сложного сооружения. Спорить нельзя: в иерархии семейных ценностей приговор любой другой ценности окончателен. И обжалованию не подлежит.

Бабушка всегда где-то рядом. И тоже делает что-то важное и нужное для поддержания дедушкиного здоровья и налаживания быта. У бабушки пальцы изуродованы полиартритом. Она говорила, что раньше руки очень болели и опухали. А потом, после того как каждый палец выболел, он остался вот таким – толстым и уродливым. На руках у нее нет колец – даже обручального. У нее вообще нет колец – дедушка ясно объяснил, почему: драгоценности – это мещанство. Несмотря на то что в 1970-х советские граждане активно украшали себя золотом и серебром. И им даже была не чужда мода на определенные серьги, кольца и цепочки, тонкой струйкой какого-то ветра просочившаяся к нам с Запада.

Но бабушка ловко управляется своими испорченными болезнью руками. Она не жалуется. Но иногда смотрит на свои кисти и сетует:

– Раньше мне все говорили, что у меня пальцы как у пианистки.

Констатирует не то чтобы очень горестно. Вообще бабушка уравновешенный человек. Она практически не рефлексирует. Дает происходящему оценки. Иногда радуется. Иногда возмущается. Иногда вздыхает. И спокойно идет дальше. Думаю, такой склад психики и нервной системы – залог спокойной жизни. Правда, творчество рождается из чего-то другого. Так бабушка им и не занимается.

На моей памяти она занята другим.

Она занята дедушкой.

А дедушка занят собой, борьбой за более-менее благоустроенный быт и приличное состояние здоровья; а также потреблением произведений искусства и наблюдением за жизнью.

Его день забит делами до секунды. Список своих дел он то и дело объявляет. Надо ошпарить посуду. Сварить кашу. Сходить в аптеку за витаминами: сегодня заказ будет готов. А вечером еще и рыбу нужно почистить.

В расписание может вмешаться нечто неожиданное, типа футбольного матча.

На первый взгляд, жизнь советского человека состояла из унизительного мельтешения, цель которого – обеспечение нормальной жизни. Получения того, что в нормальной стране гражданин получает по умолчанию.

Впрочем, бабушка иногда вспоминает, как в еще в младенческие годы своего полиартрита, когда пальцы сильно болели и это ее мучило, особенно по ночам, она решила дать бой болезни. И в одиночестве отправилась в санаторий на грузинский курорт Цхалтубо. Важнейшую мысль ее рассказа о лечении вдали от дома я упустила, потому что бабушка в истории попытки избавиться от недуга делала акцент на другом: она поехала туда одна. Без Иосеньки. И больше она не поедет туда никогда, потому что Иосеньку оставить не может. Дедушка этот пассаж не комментировал – воспринимал жертву как должное. Какой-то наивный читатель скажет: муж, которому за пятьдесят, – не грудной младенец. Почему бы его не оставить в родной квартире на месяц и не заняться своим здоровьем? Ха-ха. Вы не знаете, что такое жертвенная любовь. Дедушка то ли не понимал, то ли делал вид, что не понимает, как организовывать свою жизнь, свой хитро устроенный быт без жены. И с какой стати она должна уехать? Так дело не пойдет. И – главный парадокс – в этой странной жертвенности бабушка была счастлива. Счастлива тем, что она рискнула, съездила в Цхалтубо, дед не умер. Но можно ли еще так рисковать?!.

А где же душа?

Почему такие приземленные планы?

Ну ладно, оставим на время разговор о физиологии. И поговорим о жизни советского духа.

Именно духа, а не души. Слово «дух» гораздо больше присутствовало в советской риторике. Дух советского патриотизма. Сильные духом герои. Дух свободы, которого не дано почувствовать несчастным, живущем на Западе.

От души, несмотря на поэтичность ее образа, по мнению коммунистов, попахивало чем-то поповским. Этого тогда не любили – в стране победившего атеизма главным богом был Ленин.

Впрочем, дух парил. Речь не о чугунном духе из советской риторики – он в принципе парить не может из-за огромного веса. Дух человеческий был убежищем от всего страшного, что творилось в империи. И к духу советского патриотизма имел такое же отношение, как тяжкий чугун к невесомым перышкам.

В семье в сторону советского духа делались обязательные реверансы – так, на всякий случай. На верхних полках книжного стеллажа у нас стояло собрание сочинений Ленина. Не помню, чтобы кто-нибудь из членов семьи в здравом уме решил освежить в памяти, в чем состояли задачи союзов молодежи, как им реорганизовать Рабкрин или как глубоко партийная литература должна была коррелировать свою деятельность с партийной организацией. И ознакомиться с еще какой-нибудь из бредовых фантазий неудачливого адвоката Ульянова, игнорировавшего исконные свойства человеческой натуры. Но собрание стояло. Пылилось. Играло две роли одновременно: реверанса в сторону власти, если что; и все-таки – или все еще – хранилища истины, которую не поняли, извратили, переврали, от которой отступили. Такого не то чтобы закрытого хранилища: хочешь – читай хоть до умопомрачения, но в которое никто не заглядывает. Как банка с маринованными огурцами, которая долго ждет своего – почти несбыточного – праздника. И пылится, пылится, пылится…

Дедушка большую часть своей жизни в Ленина верил. И Ленину верил. Старый вопрос, как умный человек может быть сталинистом, в его случае логичнее перефразировать: как умный человек может быть коммунистом? Но это потом.

До перестройки он с истинной убежденностью говорил, что СССР был бы совсем другой страной, не скончайся Ленин так рано – в 1924 году.

Какой? Наверное, стоит начать с того, что случилось после прихода к власти Сталина.

В нашей семье Отца народов ненавидели всегда. И задолго до его смерти. И после нее. Ненавидели и ненавидим мы его люто. Такой черной и лютой ненавистью, которой только может ненавидеть человек.

Он не принес в жизнь ни семьи, ни страны ничего хорошего. Если что-то положительное при нем и случилось, то это могло произойти и без него. Автор всего плохого – именно он. И никто другой. Отправной точкой ужаса, который взрастил такую личность, как мой дедушка, был именно его тезка Иосиф Джугашвили.

Знаете, меня всегда пугают эти семейные легенды: офицеры, сфотографированные в форме со всеми орденами. А сзади – доброе лицо генералиссимуса ухмыляется с портрета.

Дедушка носил орденские планки. Иногда он раскладывал ордена и медали по обеим сторонам пиджака. Звал меня и комментировал саркастически:

– Маша, иди посмотри на мой иконостас.

Дед был стопроцентным атеистом. Любую церковь считал опасной организацией, а религию – способом манипулировать общественным сознанием…

Конечно, тогда нарциссизм не был такой то ли распространенной, то ли бесстыдно демонстрируемой болезнью. Но я же помню ветеранов в военной форме, увешанных наградами.

Дедушка кривил нос:

– Это кадровый военный.

В его представлении такой человек был дважды грешен: во-первых, он похвалялся заслугами, во-вторых, выбрал для себя военную службу в качестве профессии. Хм… Что же не нравилось?

– Ну ладно, дедушка, у тебя же нет военной формы. Но я же видела ветеранов, которые надевали ордена и медали на обычные пиджаки…

– Ты с ума сошла! Зачем я буду дырявить мой хороший пиджак?! Да и по орденским планкам и так видны все мои награды!

Кому видны? Мне лично не видны. Я в погонах еще разбираюсь. Но как выглядит ленточка того или иного ордена или медали… Не знаю. Да и учить лень.

Единственной наградой, которую дедушка намертво приколол к своему черному парадно-выходному пиджаку, был лауреатский знак. На красной ленте. Блестящий золотым покрытием.

За что ему в свое время дали Государственную премию? Об этом я узнала годы спустя.

Гордость мирной наградой была важнее похвальбы военными подвигами. Даже орденом Красной Звезды. А целость пиджака важнее государственного признания и почестей. Тогда мне, маленькой сороке, хотелось увидеть деда в пиджаке, увешанном наградами. Чтобы был как те деды, которые ходили по улицам в День Победы. А сегодня я поняла, как коротка жизнь и как мало значат все эти значки и отметки.

Многие могилы на еврейском кладбище производят странное впечатление. Речь о тех захоронениях, где вместе с именем покоящегося под камнем почему-то высечена его должность. Какой-нибудь Хаим Соломонович Магендавидский, доктор технических наук. Или профессор Быковер. Или полковник Шмулянский. Видимо, родственники упокоившихся полагают, будто лиц с научными степенями, высокими должностями и серьезными званиями едят особые – аристократичные и утонченные – черви. И полковник на вкус всяко приятней лейтенанта, в особенности запаса. Карьера в условиях дискриминации многим приземленным моим соплеменникам кажется столь важной, что о ней стоит вспомнить за последней чертой.

Потребовалось время, чтобы это стало понятно.

Мой прадед Яков Иосифович военных наград не имел и иметь не мог: он умер в самом конце 1941 года в возрасте сорока девяти лет. Скончался полной развалиной – глубоким инвалидом.

Инвалидом его сделала сталинская тюрьма.

А начиналось все с наивных надежд. Как у многих тогда.

Яков был сыном талесника. Кто такие талесники? Это те, кто стирает талесы. Согласно традиции, еврей не может сам постирать эти черно-белые накидки, которые набрасывают на плечи мужчины в праздник Песах.

Одна знакомая в советское время после смерти своего деда в заветном его сундучке нашла талес и страшно обрадовалась: какой красивый белый шарф с черными полосками! Еще и с кисточками по краям! Интересно, почему в дедушкином сундучке рядом с потрепанной книгой на иврите и странной коробочкой, снабженной ремешками, хранился женский шарф? Может, он бабушкин? Но тогда почему в дедушкиной святая святых? Внучка носила его, пока кто-то знающий не объяснил ей, что к чему…

Еврей не может носить талес в качестве украшения. И не может сам его стирать.

Элемент одеяния религиозных соплеменников имел право стирать мой прапрадед. И стирал в каком-то адском растворе, в состав которого входила сера…

Тезка моего дедушки – его дед, ортодоксальный еврей Иосиф Винц – был женат трижды. Сына Якова родила ему третья жена. Со всеми супругами его разлучила смерть. Откуда такой злой рок? Никакого рока нет тут и в помине. Прапрадед стирал талесы в сере. А как оказывается, пары серы – настоящий курорт для бацилл Коха. Там носители туберкулеза счастливы – и размножаются. Прапрадед потерял двух жен. Нескольких старших детей. И умер сам все от той же чахотки, так и не отрекшись от своих убеждений и от дела, которое они ему продиктовали.

Младший сын от косности родителя, как сегодня сказали бы, обалдевал.

Он жил в доме, где постоянно кашляли, харкали кровью, хоронили умерших. Покорно предавали покойников земле. Покорно сидели шиву на низких скамеечках. Кротко принимали соболезнования родных и соседей.

Чехов сбежал от бацилл Коха в Ялту. Старший брат будущего царя Александра III – в Ниццу. Как и художница Мария Башкирцева. Неудачно. Туберкулез лечить не умели. Но они хоть пытались. А Иосиф Винц из Полтавы даже не думал бежать от проклятой болезни. Более того: он покорно и богобоязненно организовывал раздолье для бацилл Коха, где могли выжить даже самые не хищные и ослабленные из них.

– Папа, никто не просит тебя оставлять работу. Но стирай ты талесы в чем-нибудь менее едком и вредном для здоровья. Кто будет проверять, в чем ты их там мочишь?

Прапрадед отказывался: рецепт предков, продиктованный богом, был для него важнее здоровья – как собственного, так и родных.

Конечно, можно подумать, что он не связывал серу, которой, по слухам, пахнет сам диавол, с чахоткой, дирижировавшей жизнью дома. Да нет, вроде все понимал: ни в какой семье не умерло столько людей от туберкулеза.

И тогда младший его сын Яков взбунтовался. Его мучили мечты. Он хотел вырваться из проклятой черты оседлости, из этого душного, пропахшего серой местечка.

Кто ему обещал светлое будущее?

Нетрудно догадаться: Карл Маркс. К нему в нашей семье дольше всего относились с пиететом. Сначала – как к теоретику, чьи замыслы неверно реализовали. Потом – как к романтическому мечтателю, создавшему симпатичную теорию, которая оказалась невоплотимой в жизнь…

Начнем с того, что Маркс был тоже евреем – а наш человек плохого не посоветует.

И все оказалось так просто, и справедливость оказалась так возможна, и счастье так возможно.

И Яков ушел от этого пара, от этой стирки, от этой серы в другую жизнь. В революцию. Он стал членом Бунда.

А вот дальше с моим прадедом и с Бундом произошла совершенно феерическая история, которая подтверждает жизненный парадокс: иногда сбываются те мечты, которые более всех других казались абсурдными.

Вскоре он оказался в той части бундовцев, которая примкнула к коммунистам. После раскола в другое крыло организации попали те, кто считал: нужно строить собственное еврейское государство в Палестине. Этот проект в то время выглядел так же абсурдно, как озеленение Марса с последующей продажей участков на нем.

То ли дело – упразднить черту оседлости, сделать образование доступным для всех, создать справедливое государство трудового народа.

И прадед пошел за тем, что его вдохновляло, за тем, что казалось ему реализуемым и гораздо более реалистичным, чем строительство почти мифической страны на земле, которая явно не текла молоком и медом. Та суровая земля в той далекой Палестине, даже можно написать с маленькой буквы: в той далекой палестине, была суха и бесплодна. Яков, сын фанатика, в бога не верил. Так что рассказ о том, как дряхлая Сарра родила сына Исаака, казался ему такой же сказкой, как возрождение в Израиле на дряхлой, бесплодной земле, где пустыню сменяли болота, где жили арабы, которые уступать свое место не собирались, впрочем, как и облагораживать свою жизнь и землю вокруг себя. Дряхлые женщины и пустынные земли бесплодны.

Самым поразительным оказался тот факт, что мечтатели и фантазеры оказались правы. А марксисты, прагматики и реалисты, готовые строить новое общество «здесь и сейчас», оказались романтиками и утопистами. Мемуары Голды Меир поражают полным отсутствием тревожности и рефлексии. Сколько великих замыслов сгубили тревожность и рефлексия: это абсурд, это немыслимо, это не может получиться, потому что это не получится никогда. А непробиваемая уверенность в своих силах и правильности собственного выбора, ясное дело, свойственна недалеким людям.

Но Голда Меир, невпечатлительная американская учительница, состоящая в счастливом браке, женщина, которой светило благополучное будущее на Восточном побережье США, покинула спокойную Америку ради иссушенной солнцем Палестины. Ее образованный муж тосковал и рефлексировал. А Голда Меир, не теряя присутствия духа, занималась сельским хозяйством, ухаживала за скотом. И была счастлива. Потом так же невозмутимо она занималась политическим строительством нового государства. Так же легко и верно, не дергаясь и излишне не ковыряясь, она правильно действовала и давала верные оценки людям и событиям. А в то же время мой прадед мечтал о новом справедливом государстве здесь и сейчас. В России. В стране, которая была знакома и любима. Да и находилась под рукой.

В самом деле, зачем строить что-то новое в пустыне, на чужой земле, если можно просто отремонтировать сломанные политические механизмы на родине – не исторической, а той, где тихо и безропотно стирал талесы его малограмотный, косный и фанатичный отец?

Членство в ВКП(б) вдохновило прадеда, который до 1917 года как революционер пребывал на полулегальном положении, на профессиональные подвиги в области народного просвещения.

Сегодня весьма успешной могла бы стать книга, начинающаяся словами: «В нашей семье религиозную традицию соблюдали всегда. Помню, как каждый вечер пятницы мы совершали молитву». Можно было бы изобразить предков, которые пострадали за веру. И трогательного дедушку, который на заявление внучки-пионерки о том, что бога нет, кротко погладит ее по голове узловатыми пальцами и скажет: «Говори как хочешь, мое дитя, придет время, и ты сама все поймешь».

Дедушка религию и духовенство люто ненавидел.

Так что его хватил бы инфаркт, если бы он узнал, что я уверовала в бога. Любую церковь любой конфессии он считал коммерческим проектом, притом весьма опасным для общества.

– Дать полную свободу религии – это выпустить джинна из бутылки, – говаривал он.

А все началось с Якова и паров серы, которые убивали его семью при полном попустительстве ее главы.

Кроме ненависти к религии, прадед внушил ему еще одну важную мысль, которая звучит просто: знание, наука и просвещение – панацея от всех несчастий и пороков человечества.

До сих пор не знаю, что спасет нас, глупых, алчных и суеверных, от тех ям, которые мы сами себе роем. Но в составе этого лекарства главным компонентом будет определенно человеческий разум. Так считал мой дед.

Прадед Яков был самоучкой: он обожал читать и писал без ошибок. После революции он нашел себя в том, о чем мечтал: в просвещении и культуре. Он с семьей – моим дедом и прабабушкой – мотался по всей стране, организовывал ликбезы.

Карьера строилась. Борьба прадеда с безграмотностью шла успешно. Якова повысили: семью перевели в Ленинград. В нашем городе они получили три комнаты в коммуналке на первом этаже в новом жилом доме на площади Труда. У многих питерцев есть то, что мы называем фамильными гнездами. Сколько за свою жизнь мы слышали рассказов о том, что нынче мы, мол, живем в Купчине, в Дачном, на Ржевке, в Сукине-Зайцеве. Но когда-то наша семья проживала на Фонтанке, на Гороховой, на Фурштатской.

Бабушка подруги, собираясь съездить с проспекта Шаумяна в центр, заявляла семье:

– Я поехала в город.

Все остальное ей виделось глухой деревней.

Вот только одна маленькая подробность: все эти бывшие обитатели фешенебельных районов центра жили там в коммуналках. Те, у кого были отдельные квартиры в старом городе, давно почили в бозе. Ностальгируют по коммуналкам, как ни странно, те, кто жил в уже упомянутых мною выше адских прибежищах, где был представлен срез нашего общества.

Если даже отбросить ужасы быта, то все равно факт остается фактом: практически любая коммуналка состояла из надзирателей и надзираемых. Как метко это приметил прозревший (надеюсь, искренне) бывший соловей советской эпохи Роберт Рождественский в своей «Позапрошлой песне»:

- Старенькие ходики.

- Молодые ноченьки…

- Полстраны – угодники.

- Полстраны – доносчики.

- На полях проталинки,

- дышит воля вольная…

- Полстраны – этапники.

- Полстраны – конвойные.

- Лаковые туфельки.

- Бабушкины пряники…

- Полстраны – преступники.

- Полстраны – охранники.

- Лейтенант в окно глядит.

- Пьет – не остановится…

- Полстраны уже сидит.

- Полстраны готовится.

Нас сформировала и породила советская коммуналка. Даже тех, кто в коммунальной квартире не прожил ни дня. Наверное, только сейчас новое поколение пережило эту даже не родительскую, а дедовскую травму.

Коммуналка не грела и не подхватывала, как спасательный круг, в тяжелые минуты жизни. Там все друг друга боялись.

Вообще в СССР все друг друга боялись. Подчиненные боялись начальства. Начальство, как ни странно, – подчиненных. Мужья – жен, а жены – мужей. Родители и дети тоже боялись друг друга. Дело в том, что в жизни боявшихся всего на свете граждан самой большой страны в мире была еще одна яркая опция – возможность сесть.

Стоит ли повторять тысячи раз произнесенные и миллионы раз не услышанные счастливо оглохшими и ослепшими соотечественниками рассказы о политических репрессиях?

Речь о тех, кто жил незаметно, кто был тише воды ниже травы, кто все понимал, кто боялся и все понимал. Про нас. Про молчаливое большинство. Про людей в серой одежде, монотонно плывших по волнам советской жизни, боясь лишний раз поднять взгляд и с ужасом встретиться с происходящим глаза в глаза.

И о той цене, которую мы заплатили за молчание, сводившее к минимуму риск расстаться с жизнью.

В коммуналку на площадь Труда прадед, прабабка, ее пока не обзаведшиеся собственными семьями младшие брат и сестра и дедушка, тогда подросток, переехали в первой половине тридцатых годов. Дедушка родился в 1916-м в Нижнем Новгороде, куда сослали его отца. Он так и остался единственным ребенком в семье: в то время о причинах столь странной малодетности почему-то не принято было говорить. Вроде бы во время родов что-то пошло не так, прабабушке сделали операцию. И все. После этого она рожать не могла.

Свою «единственность» дедушка считал чрезвычайной удачей. Дома часто повторял лозунг, декларируемый в перенаселенном Китае: «Один ребенок в семье». Интересно, что пропаганда во все времена предлагала нам умиляться многодетным семьям. У дедушки на этот счет была противоположная точка зрения: ребенок требует повышенного внимания. Нет, не большого количества средств. Но развитие цельной личности требует столько времени и сил от взрослых, что такая личность может быть лишь одна. И не больше! Иначе просто невозможно справиться с такой тяжкой и ответственной работой, как воспитание.

Это убеждение он привил мне и моей маме прочно. Один ребенок в семье. Бабушка была третьей из пяти детей в нищем семействе. Сестры и брат любили друг друга. Всю жизнь тесно общались, пусть и жили в разных городах. Но дед, хотя и относился к свояченицам и шурину тепло (и объективно!), убеждений своих не менял.

В своем нежелании иметь больше одного ребенка дедушка шел еще дальше. Единственный ребенок может быть только девочкой. Почему? Дедом руководило не умиление перед маленькими ручками, щечками, оборочками и прочей галантереей, с которой принято ассоциировать девочек, – это было ясно. Про аскетизм эпохи, который стал частью его натуры, рассказ впереди.

– Почему должна быть именно девочка? – спрашивала я.

– Девочек не берут в армию. Они не участвуют в войнах, – не задумываясь, ответствовал дед.

Будущего писателя Василия Аксенова мама и отчим уговорили поступать в медицинский, мотивируя это тем, что медикам легче сидится. В том, что сидеть-таки придется, ни у кого в то время сомнений не возникало.

Дедушка не хотел отдавать в армию своих детей и внуков. У него была непоколебимая уверенность, что и служба в армии, и война неминуемы.

Бабушка говорила, что ребенок должен быть один, по той же причине: так легче в ссылке, в эвакуации, легче жить той, кого признали женой изменника Родины. Нет, семья с одним чадом, определенно, более удобная, компактная и мобильная система, чем «ячейка общества» с двумя и более потомками.

Пока страна, по словам ее вождей, готовилась к светлому будущему – коммунизму, наша семья готовилась к ссылке, войне, тюрьме, эвакуации, лагерям. В лучшем случае к нищете. И тут, понятное дело, чем меньше потомства, тем проще.

До начала процессов 1930-х годов жизнь семьи Винцев протекала относительно спокойно. У прадеда, красивого рослого мужчины, получалось строить новое общество. Прабабушка, тоже красивая, зеленоглазая, совсем не похожая на еврейку, работала где-то в кадрах и лихо руководила бытом семьи. В нашей семье все женщины хорошо готовят. А рецепты форшмака, пирога с корицей и вареньем, жареных пирожков с мясом и картошкой переходят из поколения в поколение. Это рецепты моей прабабушки Мейты Хононовны – в миру Марии Ефимовны. Меня назвали Марией в честь нее…

«Кац ойг» (кошачий глаз) – так назвал красивую, молодую, зеленоглазую прабабушку какой-то парень, проходивший мимо. Как она плакала, придя домой!

Но именно «кац ойг» спас ее от погромов. Зеленоглазая молодая женщина с прямым носом во время погромов в ее родной Полтаве надевала на себя украинскую кофточку с национальной вышивкой и смело расхаживала по городу. Петлюровцы – пришлые бандиты – ее принимали за украинку и не трогали. А вот ее маленький сын с родными сидели на чьих-то огородах. Им носила еду не только прабабушка, но и соседские женщины-украинки.

В апреле 1919-го деду исполнилось три года. Наверное, в те дни погромов родился Его Величество Страх и свил себе – пока еще маленькое – гнездышко в душе тогда еще маленького деда. Завязался ужас, который потом разросся, стал как будто частью «костного остова», каркаса его натуры, приобрел причудливые, разветвленные формы. Стал спутником жизни и одним из главных ее лейтмотивов…

Петлюровцы ушли. О жертвах того погрома дедушка мне почему-то не рассказывал: наверное, никто из близких серьезно не пострадал. В любом случае, если бы такое произошло, в семейной памяти это бы сохранилось. Он помнил только, что в воздухе, как тополиный пух, парили перья от распоротых саблями и ножами перин. В них искали ценности, спрятанные богатыми семитами.

Перья легли на землю, как снег, и смешались с дорожной пылью. Жизнь продолжилась. В нее пришел пролетарский интернационал. Но страшный зародыш поселился в душе. Появилось сознание того, что нет закона, нет справедливости, никто не будет слушать никаких объяснений. Просто есть сильная и несправедливая рука… Белый пух ляжет на свидетельства безнаказанных злодеяний.

Следующее воспоминание детства, которым дедушка делился, имеет к вероятной смерти гораздо более прямое отношение, чем несколько дней жизни на огородах во время погрома.

Дедушка, маленький мальчик, сидел на подоконнике в сарае. За окном гремела гроза. Он рассказывал мне, что молния ударила где-то рядом:

– Гром и молния были абсолютно одновременны.

Дедушка упал с подоконника. Он на всю жизнь запомнил, что рядом свалился на пол пузырек с какой-то жидкостью и разбился вдребезги. Кроме пары синяков, никаких травм дед не получил.

Такая вот картина в духе фильмов Андрея Тарковского…

Стихия, в отличие от человеческой мерзости, не внушила ему никакого ужаса. Он даже с некоторым восторгом объяснял мне, маленькой:

– Гром всегда немного отстает от молнии. Это потому, что скорость звука меньше, чем скорость света. Они тогда ударили одновременно, потому что я оказался точно в эпицентре грозы.

Наверное, восторг перед природной стихией, величественную и завораживающую работу которой можно описать численно, зародил в дедушке физика.

Во время грозы мы с ним хором считали промежуток времени между молнией и громом:

– Один, два, три, четыре…

Дедушка комментировал:

– Считай: один километр – одна секунда. Значит, гроза примерно в четырех километрах от нас.

Почему-то именно сегодня эти воспоминания приобрели для меня особенную ценность. Сегодня, когда общественное умиление вызовет скорее дедушка с рассказом о несмазанной колеснице Ильи-пророка с ее разбалансированными колесами…

В доме царил культ физики. И вообще точных наук.

Причина проста. Дедушка о ней говорил так:

– В гуманитарной области размыты критерии. Что правильно? Как правильно? Где доказательство? В точных науках ни один специалист не может опровергнуть точного доказательства. А в гуманитарном знании царит вкусовщина.

Гуманитария семья во мне признать никак не хотела. Глупо, на первый взгляд. Но руководили ими, как ни странно, не косность и ограниченность.

Советское гуманитарное знание в годы моего детства пришло к недосягаемым высотам ортодоксального марксизма. Все объяснялось с точки зрения справедливой классовой борьбы. Кровопролитная война за мир вооруженного до зубов государства победившей справедливости должна была вот-вот случиться. И гуманитарное знание, которое в нашей семье воспринималось как передовой фронт идеологической проституции, казалось чем-то неприятным.

То ли дело точные науки… Физику дедушка считал царицей наук. Я и сейчас так же считаю. И знаю: ее царственный трон не показал мне даже кончика своей ножки…

Я спрашивала дедушку:

– Ведь есть же порядочные и успешные гуманитарии. Например, писатель Анатолий Алексин.

На самом деле Алексин рассказал всей стране, что советская школьница может быть равнодушной эгоисткой, а ветеран Великой Отечественной – лгуном, предавшим любящую его прекрасную женщину.

Мне давали понять, что талантливые и не заидеологизированные до зубов писатели и поэты – исключения, которые ради своего места прошли все возможные и невозможные муки ада.

А не исключения… Не исключения писали малоправдоподобные произведения из жизни рабочих и колхозников. Там торжествовали какая-то валяно-суконная, грубая классовая справедливость и чистая любовь. Хотя я предполагаю, что герои даже иногда занимались сексом. После чего бы это в фильме «Высота» лежали в постели Рыбников с беломориной в зубах и Макарова в весьма девственного вида ночной рубашке или комбинации? Хотя не возьмусь утверждать. Все это – лишь робкие предположения…

В годы, когда деду пришлось учиться, система образования выглядела, мягко говоря, странно. Школы были семилетние. А потом всем – включая тех, кто собирался поступать в вузы, – следовало погрузиться в рабочую среду, пройти через ее горнило, очиститься и хлебнуть настоящей жизни. Для этого нужно было сначала поступить в фабзавуч (фабрично-заводское училище), пойти работать, слиться с гегемоном. Потом рабфак (рабочий факультет). И только пройдя все это, удостоиться чести поступать в вуз. В итоге ко дню поступления в университет деду исполнилось уже девятнадцать лет.

Внук рабочего, дедушка почему-то к рабочему классу симпатий не питал. Возможно, это было связано с люмпенизацией рабочего класса в советское время. И с пьянством, которое царило в рабочей среде. Правда, о высококвалифицированных рабочих, ведущих здоровый образ жизни, дед отзывался с глубоким уважением. Это уважение мне сегодня напоминает разговоры антисемитов о «редких птицах» – честных и бесхитростных евреях. Как у Галича: «Был он техником по счетным машинам, / Хоть и лысый, и еврей, но хороший»…

Моя мама, его дочь, инженер-конструктор по специальности, к высококвалифицированным рабочим, которые своими золотыми руками делали детали к сконструированным ею приборам, относилась с пиететом. Возможно, дедушка, физик-теоретик, расчетчик, сталкивался только с люмпен-пролетариями, проходя по своим делам мимо омерзительного магазина винно-водочных изделий на нашем Большеохтинском проспекте. Долгая осада и ежедневное взятие этой камерной Бастилии местными алкоголиками, которых в наличии дипломов о высшем образовании заподозрить было трудно, по всей видимости, сформировало такой неканонический, немарксистский взгляд на класс – предводитель коммунистической революции.

Дедушка говаривал:

– Стою в очереди, а за мной – два пьяных гегемона.

Я, маленькая, думала, что гегемон – это такое грязное, скользкое чудовище типа геккона.

Дедушка даже изобрел прилагательное «гегемонистый». Говорил так об одной знакомой:

– Она вроде интеллигентная женщина, а вот муж у нее подозрительно гегемонистый.

Позже я поняла: «жлоб» – синоним к слову «гегемон» в том значении, в котором его употреблял дед.

Вынырнув, слава богу, из чуждой рабочей среды дед стал думать о факультете Ленинградского университета, на который он хотел бы поступить.

Способности у дедушки были феноменальные – и в самых разных областях. Например, он никогда не занимался музыкой, но спокойно садился за пианино и подбирал одним пальчиком по слуху любую запомнившуюся мелодию. Я не могла этого делать и после долгих нудных месяцев занятий с учителем музыки. Собственно, учительница от меня отказалась, решительно заявив моей маме, что у меня нет ни желания заниматься музыкой, ни способностей к этому. Даже денег за занятия с таким юным дарованием, как я, скромной женщине не требовалось…

Дедушка спрашивал меня:

– Каких композиторов на «А» ты знаешь?

Я тогда не знала никаких. А он начинал перечислять:

– Альбинони, Алябьев, Артемьев…

Проще было с городами. Сколько часов мы провели за игрой в города! Готовя меня к «Городам», дед перечислял города на «А»:

– Ангарск, Антверпен, Аддис-Абеба…

Я взрослела, и задание усложнялось:

– Назови города СССР на «А»!

– Актюбинск, Архангельск, Алма-Ата.

– Ты знаешь, как переводится «Алма-Ата»? – И не дожидаясь моего отрицательного ответа: – Отец-яблоко! В Казахстане зреют прекрасные яблоки.

Дедушка никогда не был в Казахстане, тогда – одной из советских республик. Он никогда не был за границей. Но Казахстан ему, как и мне сейчас, представлялся теплым краем, который, словно на картине с изображением рая, усеян яблонями, чьи ветви гнутся к земле под тяжестью ярко-красных плодов. И воображение уносило меня куда-то вдаль от нашей типовой двухкомнатной квартиры на Большеохтинском проспекте.

Мое географическое просвещение не заканчивалось рассказом о прекрасных плодах, зреющих в Средней Азии. И бессмысленным запоминанием названий городов – советских и заграничных. В один прекрасный день дедушка принес большую политическую карту мира. И повесил ее над кухонным столом.

Я сначала сидела около Западного полушария. За дедушкой – и только за ним – у обеденных столов и в кухне, и в комнате закреплялось специальное место. Конечно, семья была не настолько патриархальна, чтобы все без лишних слов понимали: этот стул (в комнате) и эта табуретка (в кухне) закреплены за главой семьи, потому что он – глава семьи. Такое решение мотивировали: на этом месте всегда лежала аккуратненькая подушечка в желтой наволочке. Зачем? Не помню уже. То ли она не давала разыграться дедушкиному геморрою – эта болезнь мучила его организм. То ли она спасала дедушку от цистита, который давно подстерегал и от пластмассового холода табуретки также мог скосить несчастного больного в любую минуту. В комнате сверхкомфортный стул и место, где он стоял, оберегал дедушку от всех злокозненных ветров Вселенной, задувавших из коридора и из окон.

Так что несколько лет подряд меня на кухне сажали напротив Южной Америки. Когда появилась песня про «Парамарибо, город утренней зари», не знаю, как мои малопросвещенные соотечественники, а я, услышав знакомое слово, выпалила, как автомат: «Парамарибо – это столица Суринама». В принципе, не стоило затрудняться написанием песни. Меня и в три ночи можно было разбудить и спросить, что есть Парамарибо. И я ответила бы.

Потом дедушка то ли поработал над собой, то ли понял, что опасные ветры Вселенной дуют страшнее там, где Океания. И переместился вместе со своей подушечкой к Южной Америке. А я изучила Австралию, Тасманию, Новую Зеландию и многочисленные архипелаги в Тихом океане…

Европу и Азию я знала хуже: чтобы их рассмотреть, нужно было полностью оторваться от тарелки и встать во весь рост.

Почему дедушка выбрал именно физический факультет?

В последний год учебы на рабфаке, совмещенной с работой электромонтера (без хотя бы временного пополнения рядов пролетариата было никак не обойтись), он задумывался еще об историческом или даже о философском факультете…

История в исполнении дедушки, как практически все, что он мне рассказывал, звучала как литературное произведение.

Он рассказывал о страшном инквизиторе Торквемаде, о таинственной судьбе Франсуа Вийона, о фанатичных палачах времен Великой французской революции. Об Иване Грозном и смуте, об Екатерине II и Петре I, о бездарном расстрелянном царе Николае II и Октябрьской революции.

– Дедушка, но, пожалуй, понятно, за что расстреляли царя, – говорила я, уже несколько повзрослевшая. – Было Кровавое воскресенье, аресты инакомыслящих, еврейские погромы. Ну, царица, неумная женщина, мужа поддерживала и Распутина пестовала. Но за что убили царских детей?

– Как зачем? Чтоб они не стали знаменем контрреволюции, – отвечал он в тот же миг без тени сомнения.

В революцию, в Ленина дедушка долгое время верил. Но, как ни странно, мысль о поступлении на исторический или философский факультет отмел. Еще будучи молодым парнем, он понял: коммунизм коммунизмом, но какие рыцари, инквизиторы, трубадуры, труверы, римские императоры и древнегреческие ораторы, если над всей мировой историей в СССР нависли марксистская философия и теория борьбы классов, которая, согласно сталинской паранойе, должна была год от года нарастать?

От изучения философии он отказался по той же причине: трудно анализировать Канта и Спинозу с точки зрения диалектики марксизма.

О выборе, сделанном в пользу физики, дедушка не пожалел никогда.

Физика вошла в мою жизнь вместе с ним. Вошла как-то очень гуманитарно, что ли. И зафиксировалась в этом состоянии навсегда.

Началось все с рассказов о той грозе, которую он пережил в детстве. Вскоре оказалось, что радуга – тоже физическое явление. А Земля – одна из планет Солнечной системы. И есть небесные тела много большие, чем даже само Солнце. И мы – песчинка, даже меньше, чем песчинка, в бесконечной Вселенной.

– Ну какой может быть бог? Как он может руководить всем происходящим на многих миллиардах объектов?

– Дедушка, а как Вселенная может быть бесконечной? Ведь все же кончается.

– Правильно. Но ты же понимаешь: за любой стенкой что-то есть…

Когда я пыталась представить себе бесконечность, у меня кружилась голова. И я пожаловалась на это.

– Не пытайся представить себе то, что вообразить невозможно. Просто уясни для себя это – и все.

Астрономия казалась очень интересной наукой: как здорово представлять себе бесконечность с купающимися в ней холодными и горячими планетами, звездами разных типов, таинственными черными дырами и квазарами, кометами… Став взрослее, я разочаровалась, поняв: астрономия – это химия, спектральный анализ, математика, расчет орбит и прочие совершенно не интересные мне вещи.

Физики вошли в мою жизнь, как толпа дедушкиных друзей, которые почему-то не могут с нами общаться лично. Тогда я не представляла себе, какой серой скукой для меня окажутся бесконечные ряды формул и расчетов. Как слепа я, не способная понять красоту науки. Словосочетание «красивое доказательство» до сих пор для меня пустой звук. Но как не пусто оно было для дедушки!

Зато отлично представлялась лирическая или романтическая сторона науки. Как веселые физики творили свои открытия. Как они дни и ночи – весело!!! – зависали в лабораториях, как шутили, как были легки и прекрасны.

Потом, уже на занятиях физикой, возникли эти чертовы непонятные формулы и задачи…

А тогда дедушка рассказывал про Томаса Эдисона, который изобрел лампочку накаливания.

– Смотри, лампочка, которая у нас в люстре, мало отличается от той, что изобрел Эдисон.

Про Эйнштейна, который понял, что при перемещении в пространстве на сверхвысоких скоростях время сжимается.

– Представляешь, они летели, к примеру, всего год, а на Земле за это время прошел целый век.

– И они вернулись на Землю, а там живут совсем другие люди – не те, которые их провожали в полет?

– Да.

Чудеса, да и только эта физика! О том, что за доказательством теории относительности стоит длинный ряд малопонятных мне и сегодня расчетов, я тогда не задумывалась. Красота мне виделась как полет через прекрасные миры Вселенной, которые предстанут в иллюминаторе во всем своем ярком разнообразии.

А потом был рассказ о том, как вполне земной физик Нильс Бор улетал из родной страны в бомбовом отсеке. Его долго не могли убедить, что ему, еврею, грозит опасность из-за фашистов. А потом великий физик мерз в продуваемом отсеке самолета, не предназначенном для перевозки людей. И растворил свою медаль Нобелевского лауреата в царской водке. И, вернувшись в Данию после войны, восстановил награду.

Но кумиром дедушки был не Эйнштейн и не Бор. Его героем был советский академик Ландау.

Почему именно он? Почему именно Ландау стал героем моего детства? Потому что он получил Нобелевскую премию? Но ее лауреатами стали и советские физики Басов и Прохоров. И Капица тоже.

Личность Ландау вошла в историю наравне с его открытиями. Остроумный, едкий, колоритный, автор забавного житейского кодекса, академик остался в памяти многочисленных учеников как самое яркое воспоминание в жизни.

И я по совету дедушки читала книги про Ландау. И вслед за ним восхищалась атмосферой знаменитых семинаров, которые он вел. И с замиранием сердца изучала список физиков, которые смогли-таки сдать ему учрежденный им же самим теоретический минимум.

Что же нас обоих так восхищало? Наверное, дух, который царил в обществе, которое эксцентричный академик сделал святилищем науки.

Дедушку в Ландау восхищало решительно все.

А потом прошли годы. Дед мой умер. Я стала женой и матерью. И даже докатилась до преподавания – не физики, естественно, а журналистики.

И перечитала все, что некогда штудировала с таким восхищением. И пришла в ужас. И никакого смеха и доброй иронии не вызвал у меня «Брачный пакт о ненападении» Ландау, в котором он утверждал, что только лентяй не изменяет жене. И меня поразило терпение его супруги Коры.

Не поленюсь привести здесь его же «Классификацию женщин по красоте»:

I класс. «Красивые» с прямым носом. Невозможно оторваться.

II класс. «Хорошенькие» со слегка вздернутым носом. Хочется смотреть.

III класс. «Миловидные» с прочими формами носа. Ничего особенного. Можно и не смотреть.

IV класс. «Выговор родителям». Обладательницы хотя бы чего-нибудь приятного глазу. Лучше не смотреть.

V класс. «За повторение – расстрел».

Все остальные женщины. Не хочется смотреть.

Страсти господни! Чем же, кроме научных достижений, в нем можно восхищаться? Тем, что телефоны любовниц он записывал в порядке убывания красоты? Тем, что считал, будто наряд женщины должен быть прозрачным?

Эксцентричного академика разорвали бы в клочки не только радикальные феминистки, а просто более-менее адекватные женщины. В принципе, его можно назвать буревестником сексуальной революции, притом с эдаким патриархально-потребительским уклоном.

Так что же восхищало в нем дедушку, верного мужа и порядочного мужчину? Мне сегодня жаль, что не у кого об этом спросить.

Наверное, он сказал бы мне:

– Ну, к гению нельзя предъявлять такие же требования, как к нам, обычным людям…

Требования к обычным людям были высоки. И даже очень.

Дедушка всю жизнь переписывался с однополчанином, назовем его Ивашкевич. Я часто вынимала из почтового ящика письма, адрес на которых был написан четким почерком. Этот попутчик по дорогам войны мог посоперничать с дедушкой в скрупулезности: дедушка восхищенно предлагал всмотреться в эти конверты:

– Посмотри – он индекс по линейке выводит!

Высший пилотаж, что и говорить. Ивашкевич отыскал дедушку уже после войны. Эта переписка с Витебском длилась до 1996-го – года дедушкиной смерти. Потом я, кажется, написала этому человеку, что Иосифа Яковлевича больше нет. Не помню, пришел ли ответ в конверте с индексом, проведенным по линейке, и адресом, написанным жестким почерком. От этого многолетнего эпистолярного общения на память осталось фото двух офицеров: деда и мужчины, из-под чьей фуражки задорно выбивается кудрявый чуб.

Дедушка исправно отвечал на письма однополчанина. Думаю, содержание посланий было примерно такое: «Здравствуй, дорогой Виктор Иванович! Рад был получить от тебя письмо. У нас все по-прежнему: погода солнцем не балует. Мои дамы (так дедушка называл бабушку, маму и меня), как обычно, в делах. Лето провели, как всегда, на даче. Удалось немного пособирать грибов: мои дамы побалуют себя зимой парочкой супчиков».

Дедушка старательно и исполнительно переписывался с Ивашкевичем. Но я видела: эта переписка для него – обязанность. Не то чтобы неприятная. Но обязанность, не вызывающая особых чувств. И Ивашкевича он другом не считает. Почему? В какой-то момент я узнала, что этот житель Белоруссии – кадровый военный. Словосочетание «кадровый военный» в устах дедушки звучало как отрицательная характеристика. При этом за праздничным столом в нашей семье тех времен, в которые я еще не жила, сидели практически одни военные. Потом он мне объяснил: эти друзья и родные – военные по нужде. А Ивашкевич, наверное, был достоин порицания, ибо его не вынудили, не мобилизовали, не уговорили: он сам выбрал для себя карьеру военного.

Прохладное отношение к однополчанину более четко объяснилось для меня позже. Когда я стала старше, дедушка рассказал мне о том, что перед отправкой на Лавенсаари, самую западную точку обороны РККФ, их часть стояла в каком-то городе. Дальше последовало возмущенное признание:

– Там почти все офицеры нашли себе каких-то баб!

– И Ивашкевич тоже?

– И он!

Спрашивать дедушку, завел ли он краткосрочную гарнизонную любовь в том городке, было так же глупо, как интересоваться у него, есть ли бог на свете.

Дед не мог простить однополчанину неверности женщине, которой сам никогда не видел. Ивашкевич, кстати, прожил с женой всю жизнь. Вырастил детей. Нянчился с внуками. Но того разврата на временной стоянке части дедушка не простил ему никогда.

Конечно, армия в его сознании однозначно ассоциировалась с войной – что может быть банальней? Войну дедушка, шедший дорогами Великой Отечественной с 1941-й по 1945 год, ненавидел. Что тоже неудивительно. Если вдуматься, можно быть военным и не любить войну, считая себя человеком, взвалившим на себя тяжкий груз защиты отечества во имя спасения страны и близких людей. Но нелюбовь деда к армии крылась в другом: в невозможности творить. Всю жизнь дед чувствовал себя птичкой, которой не дают целиком расправить крылья в полете. Свою профессию он воспринимал как творчество. А жесткая армейская иерархия, в которую он, кстати, в силу своего процедурного склада вписывался безупречно, не дала бы ему никакой возможности творить, придумывать, изобретать. В армии изобретают военачальники, а остальные им лишь подчиняются. А работал он всю жизнь на советскую ядерную программу. Читай – на войну. И эти самые «кадровые военные» должны были учиться использовать продукты дедушкиного творческого полета. За своим рабочим столом в научном институте он мог отвлечься от мимолетных и грубых походных амуров однополчан, которые вынужден был с отвращением наблюдать.

Почему же он прощал Ландау, который говорил, что мужчина, не изменяющий своей жене, просто лентяй?

Вроде ясно: гению прощается если не все, то многое. Тем более гению в области физики, благоговеющим жрецом которой был мой дед.

Ландау объяснял женщинам, что им нужно одеваться в прозрачное и облегающее. А дедушка любил строгие закрытые наряды. Серьги он в течение долгого времени считал пережитком африканского прошлого. Дикари протыкают уши, носы, губы. А некоторые еще и нечто вроде тарелки в нижнюю губу вставляют. Так, доводя ситуацию до абсурда, он отчитывал абсолютно взрослую свою дочь за то, что она проколола уши.

А потом я поняла, почему «серийные» супружеские измены великого физика дедушку веселили, а походные амуры однополчан отталкивали. И дело не только в гениальности Ландау и не только в том, что похоть военных была близка и почти осязаема, а великий Лев Давидович жил в Москве и знакомым не был.

Тут следует сделать лирическое отступление о советской половой морали, которая из революционной теории «стакана воды» как-то плавно перетекла в ханжество и пуританство.

Бабушку выбрали в местком или в партком – уж не помню куда. Добровольно-принудительно, конечно, – попробуй откажись! И вскоре она столкнулась с необходимостью регулирования чужой семейной жизни.

К ним пришла жаловаться на неверность мужа одна дама. Сотрудник их научного института, чья супруга решила удерживать мужа от измен с помощью местной ячейки КПСС, на самом деле отличался любвеобильностью и неразборчивостью в связях. Рогоносица надеялась: за ее визитом последует вызов «нарушителя закона» на заседание парткома, проработки, запугивание. А бабушка продемонстрировала деланое возмущение и предложила:

– Если вы хотите, чтобы он от вас ушел, мы это устроим.

Понятно, жена ловеласа больше на горизонте парткома не появлялась.

Этот эпизод объяснил, почему личность Ландау – вся – так согревала деда.

Веселый пушкинский разврат, в отличие от тайных чугунно-тяжеловесных измен под водку гарнизонных вояк, был проявлением свободы, которой так не хватало «хомо советикусу».

Тайный пакостный секс советских граждан контролировали партком и местком. Люди скрывались от жен и мужей иногда не меньше, чем от контролирующих органов. Ханжеская атмосфера только добавляла аморальности супружеским изменам. До академика Ландау партком и местком вряд ли бы добрались. Его уровень, который он себе смог отвоевать своей непререкаемой и бесспорной гениальностью, – редкий случай в практике совка – позволял ему не только немыслимую свободу, но и немыслимую открытость. Это-то и пьянило моего деда, которого отсутствие свободы мучило так, как никого другого.

Получалось, измены Ландау жене лежали в дедушкином воображаемом счастливом мире, где человек был свободен, где было тепло, ясно и радостно.

Дедушка обожал поэзию Пушкина. И пытался внушить мне эту любовь. Он говорил:

– Пушкин – это божественная легкость. Вот только послушай:

- Под голубыми небесами

- Великолепными коврами,

- Блестя на солнце, снег лежит;

- Прозрачный лес один чернеет,

- И ель сквозь иней зеленеет,

- И речка подо льдом блестит.

– Ну и чё? – отвечала я. – Небесами-коврами. Вот послушай – совсем другое дело:

- Я буду метаться по табору улицы темной

- За веткой черемухи в черной рессорной карете,

- За капором снега, за вечным, за мельничным шумом…

И тут начиналась задорная ссора, которой я так ждала.

– Почему табор улицы? Табор – это место, где живут цыгане. Как черемуха может появиться в карете?

– Дедушка, ты не понимаешь, это поэтические образы. Тут не надо вдумываться в каждое слово.

– А я хочу вдуматься! Я хочу, чтобы мне объяснили каждое слово! Я не понимаю, за каким шумом, за каким чертом он мечется!

– В поэзии не должно быть все понятно дословно. Вот ты представь себе картину: ночь, беспокойство…

– Я такой картины не понимаю. Мне понятна картина:

- Прозрачный лес один чернеет,

- И ель сквозь иней зеленеет,

- И речка подо льдом блестит.

– Ну и чё? Просто, как мычание. Что, есть кто-то, кто не знает, что ель зеленеет сквозь иней и речка блестит подо льдом? Кто сейчас так пишет?

– Во-первых, это гениальная простота. Так себе и представляешь морозный солнечный день! Это же чудо! А во-вторых, у тебя полностью отсутствует чувство историзма! Нельзя требовать от человека первой половины девятнадцатого века того, что делали спустя сто лет!

Дедушка обожал спорить. Спорил он всегда с неимоверным, иногда нелепым азартом. Часто предмет спора и оппонент не требовали и половины затраченных эмоций. И прав был дедушка также не всегда.

Споры его раззадоривали, тонизировали, приносили ему мимолетное забвение мрачной реальности – такое, какое другим дарит бокал игристого вина.

В случае с Пушкиным его частичную правоту (если есть Пушкин, то почему не может быть Мандельштама? И наоборот) я оценила спустя года четыре после его смерти. Помню, привела двухлетнего сына к бабушке перед тем, как идти по делам. Настроение было ужасное: сидела без работы, ребенок страдал аллергией почти на все продукты. Стало ясно: невдалеке маячит развод с ненавистным уже мужем.

У меня было еще сколько-то времени в запасе. Я уселась на диван, зачем-то взяла с полки том Пушкина – как раз тот, в котором напечатан «Евгений Онегин». И как будто провалилась.

Если бы со школьной скамьи я не знала сюжета романа в стихах, то, возможно, я его бы и не уловила. Вернее, не старалась бы уловить – я словно попала под гипноз, закружилась в каком-то легком, солнечном вихре. Вот она – божественная легкость.

Закрыла книгу. Быстро собралась и ушла. Мне стало заметно легче. Эта целительная, легкая музыка потом еще долго звучала где-то внутри. На душе стало тепло и спокойно.

И ведь странно: сюжет «Евгения Онегина» трагичен. Молодой повеса поздно созрел и научился отличать хорошее от плохого. Влюбленная в него девушка вышла за другого и «будет век ему верна». Их счастью не дано случиться.

Так откуда же этот тихий полет и неожиданное умиротворение?

Вот это и была та божественная легкость и высшая гармония, о которой говорил дедушка. И не объяснить словами, почему так прекрасно, когда ель зеленеет сквозь иней и блестит речка подо льдом.

Внутренний голос голосом дедушки произнес фразы из разных наших с ним диалогов, произошедших в разное время: «Пушкин – божественная легкость, Толстой – глыба, от Достоевского я надолго делаюсь больным».

Ни от Достоевского, ни Достоевским я не заболела и по сей день. Где-то вычитала, что Достоевский – проповедник: не люблю, когда проповедуют. Там же было сказано, что Толстой – терапевт. И опять правильно. Он говорит нам: в своей жизни мы проживаем множество жизней. За этой, тяжелой, жизнью последует другая, которая будет лучше, легче. Даже смерть князя Андрея Болконского писатель преподносит не как погружение в вечный черный сон, а как пробуждение для какой-то другой – возможно, лучшей жизни.

А Пушкин… Что Пушкин? Да не важно там, убили Ленского, Онегина или еще кого-то, получилось что-то у Онегина с Татьяной или нет, прекрасна эта самая в малиновом берете или такой она кажется Евгению. Плевать на все это! Главное – легкость, радость жизни, которая, что бы ни случилось, кружится в праздничном танце. И воздух легок и прозрачен. В любую погоду, в любое время года, в любое время дня и ночи.

Когда тебе уже не важно, о чем речь и что происходит, вместе они или она другому отдана. Просто играет музыка высших сфер. И все тут. И все будет хорошо. И счастье впереди. А о чем роман – не важно это.

Так же не важно, как оценивать с моральной точки зрения половую мораль академика Ландау. Главное – танец-вихрь, радость и свобода. То, чего так не хватало нам тогда.

Дедушку вряд ли можно было отнести к тем, кто говорит, что только на пенсии они начали жить по-настоящему. Но радостей в «неработе» он находил массу. И не скучал ни минуты. Как ни странно, одной из главных забот и способов времяпровождения было его собственное здоровье. И вовсе не то, что можно подумать: бег трусцой, отжимания и холодные обливания по утрам и вечерам. Тут все гораздо сложнее и заковыристей.

Не был дедушка ангелом. И не был он альтруистом.

Более того, его самооценка не была адекватной. Я бы даже сказала: оценивал он себя высоко там, где был далек от идеала. А способности, которые отличались уникальностью, ставил не столь высоко.

До сих пор мы почему-то храним стопки двойных листов в клеточку, сложенных, как толстенная тетрадь, но не сшитых. Они пожелтели от времени. И если не всматриваться и не замечать, что часть записей сделана шариковой ручкой, можно подумать, что это записки какого-то забытого историей гения времен Ренессанса. Помню, как он тихо что-то фиксировал на разворотах клетчатых листов, вырванных из обычной школьной тетради.

Такого почерка, как у дедушки, я больше никогда и ни у кого не видела: маленькие остренькие буковки, похожие на частокол, наклоненные влево. Дедушка не то чтобы уговаривал меня писать с обратным наклоном (он отлично понимал, что за это будет мне в советской школе), но искренне недоумевал:

– Не понимаю, зачем этот наклон вправо? Гораздо удобнее писать, как я. Рука гораздо свободнее…

И продолжал выписывать на своих листочках таинственные иероглифы – меленько, аккуратненько, не торопясь. Каждая страница была разделена вертикально на три части карандашными линиями. Длинных карандашей дедушка почему-то не признавал: всегда чертил по маленькой линеечке пятисантиметровым обрубком «кохинора», остро и старательно заточенным бритвочкой. Рядом – ластик. Если дедушка видел ошибку в своих записях, он так же, аккуратнейшим образом, бритвочкой ликвидировал оплошность. И накладывал сверху – иногда ручкой – таинственные письмена. Корректирующая жидкость до наших советских дебрей еще не долетела. Ручки, записи, сделанные которыми, можно стирать – тоже. Вот и довольствовался подручными средствами. Не помню, чтобы он хоть раз протер дырку в странице. Почему-то он не заклеивал «ложные» записи кусочками чистой бумаги. Именно стирал.

Дедушка всегда покупал бордовую ручку со стержнем, который выскакивал и исчезал от щелчка кнопки. Покупка ручки именно этого образца взамен сломавшейся становилась целой эпопеей. Старая ручка после нескольких лет использования приходила в негодность. Понятно, что до нее никто, кроме него, дотронуться не посмел бы. Не могу даже в страшном сне представить себе, чтобы я, безалаберно собираясь в школу, в спешке сунула в пенал его ручку. Но все равно – чудо из чудес: кто бы мог предположить? – ручка ломалась. То не был «Паркер» с золотым пером. Стоила она копеек шестьдесят. Но – господи! Сделай так, чтобы она была в ближайшем канцелярском магазине! Милосердный боже! Сделай так, чтобы шариковоручечное объединение «Союз» не сняло ее с производства! Взмахни своей всемилостивейшей рукой, чтобы стержни с упором для нее не перестали делать!

Ручка, пока он был жив, в канцелярском продавалась. И покупалась. Жизнь шла дальше. Письмена заполняли страницы.

Самой таинственной частью записей были графики – ломаные линии, напоминающие кардиограмму, начерченные по линейке и заполнявшие низ всех листов.

Что это все было? Новое открытие в области физики? Разгадка сигналов, посланных инопланетянами? Тайные шифры, подготовляемые для отсылки инопланетным цивилизациям? Истолкование еще не разгаданной письменности какого-нибудь древнего народа?

Ни фига. Дедушка описывал свое состояние здоровья. Много лет. Изо дня в день. Меленькими буковками. С одному ему понятными сокращениями.

– Зачем? – спрашивала я его.

– Я должен видеть, что мне помогало в аналогичной ситуации в тысяча девятьсот восемьдесят таком-то году.

Я смеялась:

– А что тебе помогало в тысяча восемьсот двенадцатом году, когда Наполеон к Москве подходил?

Дедушка не обижался и как будто шутки не понимал:

– Мне нужно знать, что я принимал тогда. Иногда приходится кое-что откорректировать.

– Господи, и не лень тебе!

Дедушка помаленьку заводился:

– Что значит «лень»?! Ты знаешь, где бы я был сейчас, если бы не мои записи?!

Бабушка, которая воспринимала дедушку с неизменной восторженностью – всего, целиком, без малейшего оттенка критики и раздражения – сразу же принимала его сторону:

– Иосенька лечит себя сам: врачи только чуть-чуть его иногда направляют. Он столько знает! Иосенька, помнишь, как Исаак Соломонович восхищался твоими познаниями в медицине? Говорил даже, что ты запросто мог бы работать врачом. У Иосеньки все записано!

Думаю, бабушка и дедушка не уловили ироничной интонации Исаака Соломоновича: доктор отлично знал, что такое ипохондрия, и таким «уважительным» замечанием поддел дедушку…

Иногда бабушка с восхищенным выражением лица потрясала этими фолиантами, приговаривая:

– Аккуратность! Все в системе!

Так вот, спустя много лет я узнала о болезни, которая называется ипохондрией. По-моему, у моего деда все симптомы этого психического расстройства были налицо. Наверное, процентов тридцать его болезней составляла соматика, спровоцированная мнительностью и тревожностью. Ипохондрики обожают вести подробную хронику своего здоровья. То, что моя бабушка – простая и добрая душа – принимала за гениальность, было, как мне кажется, проявлением психического заболевания.

Что же, кроме графиков изменения давления, содержали те фолианты, напоминающие записи Леонардо да Винчи?

Дедушка почему-то не хотел, чтобы кто-либо, кроме него, их изучал. Мне в детстве казалось, что в них содержится формула вечной молодости и здоровья.

Один раз мне удалось-таки дорваться до случайно забытого на столе листа. И я даже разобрала одну маленькую запись: «1/2 немб. на ночь». И всего-то! Полтаблетки снотворного нембутала перед сном! И никакого средства Макропулоса.

– Колит, гастрит, холецистит, простатит…

– Нитроглицерин, висмут, ацидин-пепсин, нембутал, циннаризин, фестал, аллохол, уголь активированный…

Сейчас уже не вспомню названий всех дедушкиных лекарств, которые тогда знала назубок. Да и название части болезней – возможно, важных – запамятовала. Время сделало свое дело.

Многие из тех лекарств сегодня, наверное, уже не выпускают. И диагнозы ставят иные. А в детстве я поражала взрослых своим знанием названий лекарств и медицинских терминов.

Эти слова упали на благородную почву – мою неплохую память. И я заучила их, как мантры, еще не понимая, от чего уголь, а от чего – циннаризин; что такое колит и что тревожит при простатите.

В нашей малогабаритной квартире, помимо меня, мамы, бабушки и дедушки, комфортно существовало огромное здание, которое занимало изрядную, а может, и большую часть нашей моральной территории, если можно так выразиться. Имя ему – дедушкино здоровье. Вернее, нездоровье.

О, как оно пышнело и развивалось. Как оно оккупировало часть моего детства. Каким особенным, уникальным цветом цвело. Как требовало к себе особого подхода, скрупулезного внимания и длительных обсуждений с бабушкой на полутонах.

Бабушка вздыхала:

– Иосенька, он такой больной, такой больной… Живет и держится на одних воле и дисциплине!

Вообще слово «дисциплина» бабушка произносила часто. В нашей семье умеют воспитывать дисциплинированных людей.

Сейчас, спустя почти четверть века после его смерти, до меня дошла грустная истина: дедова дисциплина родилась не из одной из главных советских ценностей – силы воли. Вовсе не из нее. Силу воли у нас тогда пропагандировали, ибо жизнь и работа многих в условиях совка могла держаться на одной только силе воли.

А вот дисциплина дедушки базировалась вовсе не на силе воли. Отнюдь. Ее основой был страх. И опять он.

Утро испуганного человека начиналось с гречневой каши со сливочным маслом, которая запивалась заварным кофе со сливками. Кофе варился в кофейнике. В таком – советском, металлическом, с фильтром в дырочку.

На обед был суп с мясными фрикадельками на бульоне, с картошкой, кругами моркови и горстью овсянки. За ним – говяжьи тефтели из того же фарша (в них добавляли булку после того, как откладывали часть фарша на фрикадельки!) с картофельным пюре. Вечером – тоже пюре, но с вареной рыбой. То был хек, минтай или путассу. Еще были чай и кусочки белого батона – только городского, самого пресного. В кофе поначалу добавлялся сахар. Но потом дедушка громогласно и во всеуслышание объявил, что виновник его бед – сахар, этот белый яд человечества. И от него отказался. Легко. Бабушка, как обычно, восхищалась:

– Какая у Иосеньки сила воли! Если бы не она, его давно бы уже не было.

Бабушка, добрая душа, вспоминала, как в шестидесятых Иосенька «чуть не умер». Но его дисциплинированность и сила воли вытащили больного с того света. Жизнь дедушки бабушка воспринимала как ежедневный подвиг. А мне всегда ежедневным подвигом казалась жизнь бабушки.