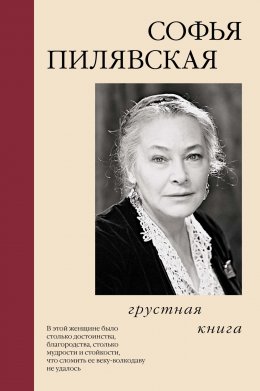

Грустная книга

© Пилявская С., наследники, 2024

© Киноконцерн «Мосфильм», 2024

© Музей МХАТ

© Оформление, предисловие.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство АЗБУКА®

Что видишь, то и пиши, а что не видишь – писать не следует.

М. Булгаков

Есть дни и годы, к которым память возвращается снова и снова – всю жизнь.

А. Луначарский

Вместо предисловия

Если идти от станции метро «Пушкинская» вниз к Кремлю по четной стороне Тверской улицы и свернуть в Глинищевский переулок, по левую руку можно увидеть строгое здание – знаменитый мхатовский дом, в котором жили выдающиеся деятели Художественного театра: Владимир Иванович Немирович-Данченко, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, Иван Михайлович Москвин. Здесь же, в квартире номер 30, жила Софья Станиславовна Пилявская.

Переступив однажды порог МХАТа, Софья Пилявская навсегда стала его частью, запомнилась как яркий пример интеллигентности и аристократизма, за что одни ее обожали, а другие обходили стороной или даже ненавидели.

Софья Станиславовна Пилявская родилась в мае 1911 года в Красноярске. Отец ее, Станислав Станиславович, родился в дворянской семье, учился в гимназии, окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1903 году вступил в партию большевиков, сделался профессиональным революционером, что впоследствии стало причиной многих злоключений семьи Пилявских. Мать, Софья Иосифовна, родом из аристократической семьи, воспитывалась у одной из своих родственниц, потому что ее мать выгнали из дома после того, как та вышла замуж против воли родителей.

Отца много раз арестовывали и в 1908 году сослали на вечное поселение в Красноярск, куда он отправился с женой и маленьким сыном. Спустя три года у них появилась дочь.

Незадолго до Февральской революции Станислав Станиславович уже со второй женой, Еленой Густавовной Смиттен, членом партии с 1904 года, вернулся в Петроград. Он участвовал во всех важных политических событиях, его политическая карьера пошла в гору, он занял пост председателя Спецколлегии Верховного суда СССР.

Несмотря на то что Станислав Станиславович ушел из семьи, он поддерживал отношения и с детьми, и с первой женой. Во многом именно благодаря этому мы знаем артистку Пилявскую: не будь многочисленных знакомств отца, Софья Станиславовна не смогла бы поступить на актерские курсы.

В своих воспоминаниях она пишет, что к началу 1927 года осознала: другой дороги, кроме как стать актрисой, у нее нет. И здесь огромную роль сыграло знакомство ее семьи с семьей Константина Сергеевича Станиславского. В том же году она отправилась на прослушивание к Зинаиде Сергеевне Соколовой, сестре Станиславского, в Драматическую студию. Пробы вышли неудачные. Зинаида Сергеевна внимательно выслушала соискательницу, но, к сожалению, отметила, что у той сильный, почти неисправимый, польский акцент, с которым на московских подмостках ей нечего делать. Многие бы после таких слов могли опустить руки и отказаться от мечты, но только не Софья Станиславовна. За год она смогла избавиться от акцента и все же поступила в студию Соколовой, где проучилась три года.

В архиве Зинаиды Сергеевны Соколовой в Музее МХАТ хранятся документы, рассказывающие о деятельности Драматической студии. И как только не коверкали в этих документах фамилию Пилявской – и Пилецкая, с последующим исправлением карандашом на Пилявскую, и Пелявская. Одной из первых ее ролей стала роль Фленушки в инсценировке романа «В лесах» П. И. Мельникова-Печерского. В студии она исполняла «Две матери» К. Гамсуна, монолог Мирандолины из «Трактирщицы» К. Гольдони, читала стихи и поэмы С. А. Есенина. Она брала частные уроки у Зинаиды Сергеевны, иногда получалось заниматься даже с самим Константином Сергеевичем Станиславским.

В 1931 году Софья Станиславовна окончила курсы и поступила во вспомогательный состав Художественного театра, где ее сразу приметил Владимир Иванович Немирович-Данченко, которого она боготворила, хотя он и не заваливал ее ролями. Но те роли, которые она играла при нем, запомнились ей на всю жизнь.

В 1933 году Софья Станиславовна познакомилась с Николаем Ивановичем Дорохиным, первым и единственным мужем и любовью на всю жизнь. Она родилась 17 мая, он – 18-го, у них был один день рождения на двоих. Это была счастливая актерская пара, хотя счастье их было недолгим.

В 1937 году произошло одно из самых страшных событий в жизни Софьи Пилявской. Началось с того, что отец попросил после его возвращения в Москву поехать с ним на примерку нового костюма. Шли дни, но звонка от него все не было. И тогда она отправилась к нему домой и обнаружила опечатанный кабинет. Все стало ясно: Станислава Станиславовича арестовали, случилось это 13 сентября. Приговор – десять лет без права переписки за тройной шпионаж. Как намного позже будет говорить с грустной улыбкой Софья Станиславовна, по числу языков, какие он знал. С этого момента в жизни Пилявской и Дорохина поселился страх. Вскоре родного брата Софьи Станиславовны уволили с работы, дочь ее отца от второго брака исключили из комсомола, а Елену Смиттен, вторую жену, отправили в лагерь. Софью Станиславовну ждало увольнение из театра. Написав под диктовку директора заявление по собственному желанию, она уже была готова распрощаться с театром. Но вмешался Станиславский. Ему пытались объяснить, что Пилявская – дочь врага народа, на что Константин Сергеевич ответил, что она дочь, а не враг народа, и разорвал заявление. Софья Станиславовна осталась в театре, репетировала, играла спектакли, но жизнь изменилась. Мужу стали приходить повестки из НКВД, его убеждали следить за женой и даже отказаться от нее, чего он, конечно же, не сделал. Это изрядно потрепало его и без того больное сердце. В 1938 году, в возрасте 33 лет, у Николая Ивановича случился первый сердечный приступ.

Софья Станиславовна ждала, когда окончится срок отца, но позже узнала, что он был расстрелян еще в ноябре 1937 года.

Жизнь между тем продолжалась, но ее омрачали то и дело появляющиеся некрологи – ушли из жизни Константин Сергеевич Станиславский, Михаил Афанасьевич Булгаков, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Иван Михайлович Москвин. Софья Станиславовна глубоко переживала эти потери. Спасало теплое общение с великой актрисой Художественного театра Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой. В Музее МХАТ хранятся письма Софьи Станиславовны к Ольге Леонардовне. Они полны добра, почитания, безмерной любви и уважения. Во многих из них Пилявская обращается к Ольге Леонардовне «моя любимая Барыня». Софья Станиславовна навещала Книппер-Чехову и в Гурзуфе, где познакомилась с Марией Павловной Чеховой, сестрой Антона Павловича.

В 1941 году Пилявская с мужем и матерью эвакуируется в Саратов. Мхатовцы расположились в здании Саратовского театра юного зрителя, где жили и играли. Вскоре Софья Станиславовна получила известие о гибели брата. Это была огромная утрата, она не знала, как сказать об этом матери. Это сделал со всей осторожностью и деликатностью Николай Иванович. Однако, несмотря на тяжесть потери, Софья Станиславовна старалась держаться и не позволяла себе горевать на людях.

В ноябре 1942 года семья вернулась в Москву, Николай Иванович возглавил концертную бригаду, которая выезжала на фронт до самого Дня Победы.

Но в канун Нового 1954 года случилось то, что разделило жизнь Софьи Станиславовны на до и после. В начале театрального сезона 1953/1954 года Николаю Ивановичу предложили занять должность заведующего труппой Художественного театра. Эта работа требовала внимательности и концентрации, именно поэтому Софья Станиславовна всячески отговаривала мужа, боясь за его больное сердце. Дорохин был одаренным человеком, одержимым театром и, несмотря на предостережения жены, согласился. Тридцатого декабря вечером Николай Иванович играл спектакль, играл бодро, энергично. Наутро, как всегда это бывало, завел часы, перелистнул календарь, отправился в театр, в обед вернулся домой. Вечером, по традиции последних нескольких лет, Николай Иванович и Софья Станиславовна отправились встречать Новый год к Книппер-Чеховой. У подъезда он задержался на улице, а Пилявская поднялась в квартиру. Через какое-то время Николай Иванович появился в дверях весь бледный, держась за сердце – ему было плохо. Пройдя несколько шагов, он упал в столовой. Его сердце остановилось в тридцать две минуты двенадцатого. Ему было 48 лет.

Начались долгие, пустые дни после смерти мужа. Вплоть до своей кончины в 2000 году Софья Станиславовна встречала Новый год одна.

В 1954 году ее пригласили в Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе СССР имени М. Горького в качестве педагога актерского мастерства, помощника Виктора Яковлевича Станицына. Конечно, в первую очередь ее приглашали как актрису, знакомую с особенностями школы старого МХАТа, но была и другая причина – коллеги хотели как-то отвлечь ее от переживаний после потери мужа. Софья Станиславовна дала согласие – Школа-студия МХАТ была детищем Вл. И. Немировича-Данченко, к которому она относилась с безмерным уважением и который собрал в Школе-студии людей, хорошо знавших театр, и многих актеров, главным образом второго поколения, для преподавания мастерства актера. В Школу-студию пригласили даже княжну Волконскую, обучавшую студентов светскому этикету.

В отличие от других педагогов, Пилявская часто рассказывала о совсем не веселых моментах жизни, например о смерти Станиславского или Немировича-Данченко. Как никто другой она знала, что в жизни бывают потери, и учила молодых актеров, как эти потери впустить в себя, прожить их и показать на сцене.

Пилявская не скрывала, что поначалу боялась студентов до дрожи. И тем не менее она стала прекрасным педагогом. Актриса Наталья Дмитриевна Журавлева, ныне сама педагог Школы-студии МХАТ, вспоминала, что Софья Станиславовна была достаточно строгой, но при этом и доброй. Она учила, что роль должна получаться не из страха, не в результате выучки или тренировки, а органично, идти от души.

В одной из сцен в спектакле «Красивая жизнь» у баронессы, героини Софьи Станиславовны, есть слова: «Я никогда не интересовалась непристойностями…» Это, пожалуй, одно из кредо самой Пилявской.

Безусловно, она была человеком старой выучки и старой закалки, привыкла с первых дней к театральной дисциплине – не навязанной, а абсолютно естественной. Она вспоминала, как раньше все приходили на репетиции заранее, минут за десять, и это был закон. Если кто-то приходил за пять минут, то Николай Николаевич Шелонский, помощник режиссера, делал устное замечание. Прийти вовремя означало опоздать – ведь нельзя врываться на репетицию или спектакль, нужна подготовка. Пилявская очень рано приезжала в театр, готовилась к спектаклю в своей уютной грим-уборной, всегда сама гримировалась, и это было завораживающим зрелищем! Лишь в конце позволяла гримеру надеть на нее парик.

В телевизионной программе «До и после полуночи» (1991) она говорила: «Я очень хорошо помню то время. Я помню, как нас воспитывали, строго, но очень бережно. Дисциплина была строгой, но она достигалась не приказами, а личным примером. И, глядя на них, на всех этих драгоценных людей, которых почти не осталось сейчас, мы невольно старались стать лучше. Вот я помню днем чайный актерский буфет. Наши основатели, Станиславский и Немирович-Данченко, никогда туда не входили, но, проходя мимо, иногда заглядывали. И вот я подсмотрела, стоя далеко в коридоре, как мимо этой арки проходит Владимир Иванович Немирович-Данченко, и все в буфете встают. Но что меня потрясло – у противоположной стены пили чай Ольга Леонардовна Книппер-Чехова и Мария Петровна Лилина, жена Станиславского, и они тоже привстали и наклонили голову. Вот такой была дисциплина в театре».

Аристократичная, всегда элегантно одетая, с неброским маникюром и безупречными манерами, Софья Станиславовна прививала студентам вкус, учила вести себя. Ее любимыми учениками стал выпуск 1959 года, который долгое время после окончания оставался единым курсом: А. С. Лазарев и Е. Н. Лазарев, В. М. Невинный, Т.Е. Лаврова, А. Б. Покровская, Н. Д. Журавлева, А. В. Ромашин, Г. И. Морачева, А. Л. Филозов и др. В одном из своих поздних интервью Софья Станиславовна вспоминала: «Они стали исключением даже тогда, когда было много хороших настоящих студентов. Они жадно хотели учиться. Они не чурались никакой работы. Они делали все своими руками».

В дни рождения Софьи Станиславовны любимый курс приходил к ней в гости. Помощница по дому, тоже Соня, кормила всех пирожками.

Альберт Леонидович Филозов вспоминал, что Софья Станиславовна была курсу как мать – всегда подскажет, поможет, пригреет у себя дома, но в то же время и как «сестра по профессии». Студенты, которые с ней долго работали, называли ее Зося. При всей своей строгости она отличалась удивительным чувством юмора и могла заразительно смеяться.

Софья Станиславовна прошла долгий путь от старшего преподавателя до профессора, выпустила несколько курсов, подарив им любовь, привив трепетное отношение к гениям старого Художественного театра.

Отдельная страница жизни Софьи Пилявской – ее тесная дружба с Еленой Сергеевной Булгаковой, с которой она часто встречалась, перезванивалась. Софья Станиславовна вспоминала их последний телефонный разговор, когда вдова Булгакова слабым голосом проговорила в трубку: «Я люблю тебя». Утром следующего дня, в восемь часов, раздался звонок: Сергей Шиловский сообщил, что Елена Сергеевна скончалась…

Была у Софьи Станиславовны и еще одна особая дружба – со Святославом Теофиловичем Рихтером, которого она боготворила. И с его стороны это было взаимно. На презентации первого издания «Грустной книги» Рихтер и его жена, Нина Львовна Дорлиак, присутствовать не смогли, но прислали трогательное письмо, в котором отмечали искренность автора, то, как нежно она отзывается о дорогих ей людях, портреты которых один за другим вырисовываются в воображении читателя. Когда Софье Станиславовне передали это письмо, она тяжело встала, сделала элегантный поклон и нежно поцеловала конверт. С таким пиететом относилась она к знаменитому пианисту.

Но вернемся в 1970-е. Эти годы были сложными для Софьи Станиславовны – она играла спектакли, но с новыми ролями не ладилось. Пришедший во МХАТ Олег Николаевич Ефремов, как рассказывала Алла Борисовна Покровская, сомневался в ее таланте, не верил, что она сможет соответствовать требованиям современной режиссуры. Он искал новые характеры, других людей, поэтому Пилявская оставалась за бортом корабля по имени «Художественный театр». Но позже он разглядел в ней искру и проникся.

В 1990-е годы вышло сразу несколько спектаклей с участием Софьи Станиславовны. В «Красивой жизни» Ж. Ануя она играла баронессу, но создавалось ощущение, что это была не игра: ее манеры, ее ощущение себя на сцене – все говорило о том, что перед зрителем настоящая баронесса. В «Горе от ума» Пилявская сыграла Хлестову. По воспоминаниям Натальи Максимовны Теняковой, эта роль была будто написана для Пилявской – ее стать, характер были в роли как нельзя органичны. У Софьи Станиславовны очень сильно болела нога, которую она повредила еще во время войны. Ногу спасли, но боль периодически возвращалась. В последние годы ей становилось все сложнее ходить. Тогда-то Наталья Тенякова, будучи партнершей Пилявской по спектаклю «Красивая жизнь», предложила ей играть в коляске, но та наотрез отказалась – пока она на ногах, будет ходить, не сможет ходить – сядет в коляску.

В кино Софья Пилявская сыграла не много ролей, но несколько кинофильмов с ее участием стали шедеврами. Как не вспомнить «Все остается людям», экранизации «Анны Карениной» и «Живого трупа»! Но больше всего известен, конечно, фильм «Покровские ворота», где Софья Станиславовна сыграла тетушку Костика Алису Витальевну. Небольшая, но очень запоминающаяся роль. Надо сказать, если бы не Пилявская, фильм мог лечь на полку и никогда не увидеть своего зрителя. Михаил Михайлович Казаков вспоминал, что картине долго не выдавали прокатного удостоверения. Казаков хотел пробиться к председателю Телерадиовещания С. Г. Лапину, от которого это зависело, но никак не мог. Тогда Пилявская сама отправилась на прием. Лапин очень уважал мхатовских стариков и не мог отказать актрисе – разрешение было получено.

В 1991 году Софья Станиславовна стала одной из последних, кто получил звание народного артиста СССР.

Последние годы жизни Софьи Станиславовны были омрачены не только ухудшающимся здоровьем, но и легкомысленностью студентов и молодых актеров. Она очень жалела, что во МХАТе не преподают манеры – «их никто не помнит». А этому, считала она, обязательно нужно обучать молодежь. Она не понимала новое поколение, которое не очень любило учиться и считало, что все знает и без педагогов. «Они воспринимают все старое как историю. Но от старого можно много взять для себя, от хорошего старого…» Для них это была история, а для нее – жизнь.

Во время репетиций «Горя от ума» Софья Станиславовна поражалась, как ведет себя молодежь, когда говорит Олег Николаевич Ефремов, режиссер, художественный руководитель, – кто-то вяжет, кто-то шепчется, кто-то читает, но только не вслушивается в разбор ролей и пьесы. Актеры нового поколения очень довольны собой, им все ясно. В телепередаче «Это было недавно…» (1998) она вспоминала, как ее муж работал на стройке Телеграфа, возил кирпичи, чтобы оплачивать учебу, а сам жил в чужой ванной. Молодые актеры сейчас живут лучше, заметила она, они не выстрадали то, что пришлось выстрадать старшему поколению.

И надо сказать еще об одной дружбе Софьи Станиславовны. В 1992 году судьба свела ее с Наиной Иосифовной Ельциной, они встретились в Пушкинском музее. Наина Иосифовна обратила внимание на элегантно одетую женщину – ею оказалась Софья Пилявская, актриса, которую Наина Иосифовна обожала. Она подошла поздороваться и подержать за руку ту, кто имел счастье и возможность репетировать с Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко, последнюю актрису второго поколения мхатовцев. Эта дружба длилась до последних дней Софьи Станиславовны. Именно Наина Иосифовна помогла устроить Софью Станиславовну в больницу, когда той было уже совсем плохо, навещала ее. Выступая на вечере памяти Пилявской в Доме актера в 2002 году, Наина Иосифовна вспоминала, что даже в трудные минуты болезни, буквально накануне ухода, Софья Станиславовна была красива, она пронесла свою строгую красоту через всю жизнь.

В своих мемуарах К. С. Филиппова-Диодорова, ученица Пилявской, вспоминала историю с Николаем Ивановичем, который в Лувре долго рассматривал статую Афродиты, а потом сказал: «Моя Зося лучше». А заведующий труппой МХАТа Вадим Васильевич Шверубович говорил, что «зимой с ней еще можно ходить по улицам, но летом нет».

Она никогда никому не жаловалась, старалась воспринимать жизнь радостно, хотя это давалось ей очень тяжело. В последние годы она жила от спектакля до спектакля – в этом был смысл ее жизни. Пилявская надеялась, что в театр вернется та трепетность и ответственность перед людьми и делом, но она не возвращалась. Она мечтала о том, что вернется уровень старого МХАТа, который исчезал на ее глазах. Она терпела. Ей сложно было видеть то, чем стал театр, ведь она жила в одно время с гениями – Станиславским, Немировичем-Данченко, Книппер-Чеховой, Качаловым, Москвиным, Еланской, Андровской, Зуевой, Степановой и многими другими, но в то же время она понимала: театр не может жить без изменений.

Она хотела семью, но считала, что не имеет права жаловаться на ее отсутствие, конечно же, мечтала о новых ролях, но никогда их не просила. В последние годы часто говорила, что в театре она одна – последняя из того старого МХАТа.

Софья Станиславовна заранее позаботилась о наследстве – не забыла упомянуть ни одного из тех, кто был ей дорог. Особым ее пожеланием было уничтожить частную переписку, что и сделала одна из ее студенток.

Софьи Станиславовны Пилявской не стало 21 января 2000 года. Она отдала Художественному театру почти 70 лет, сыг ра ла около 50 ролей, среди которых Мария Меншикова в «Елизавете Петровне», Мариэтт в «Воскресении», Ночь в знаменитой «Синей птице», Софья и Хлестова в «Горе от ума», миссис Чивли в «Идеальном муже», Наталия Дмитриевна во «Все остается людям», Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты», Войницкая в «Дяде Ване», баронесса Мина фон Брахейм в «Красивой жизни» и многие другие.

Она похоронена на Новодевичьем кладбище, где покоятся Вл. И. Немирович-Данченко, И. М. Москвин, О. Л. Книппер-Чехова, Е. С. Булгакова и С. Т. Рихтер.

«Грустная книга» – история жизни прекрасной актрисы, красивой женщины, любящей и преданной жены, Человека с большой буквы, рассказанная ею самой.

Е. А. Конюхов, Главный хранитель Музея МХАТ

Часть I

1911–1926 годы

Я родилась в мае 1911 года в Красноярске. Родители мои поляки. Отец – Станислав Станиславович Пилявский – родился в 1883 году в семье врача. Воспитывал его отчим, потому что моя бабушка, овдовев в 21 год и оставшись с четырьмя детьми, вскоре вышла замуж за богатого польского помещика Феликса Козловского.

Еще в Виленской гимназии отец вступил в нелегальный марксистский кружок. Этим кружком руководил Иван Осипович Клопов – офицер, преподаватель гимнастики (совсем как Родэ у Чехова в «Трех сестрах»). Только офицер Клопов сотрудничал в газете «Искра» и, кажется, занимался ее распространением.

После окончания гимназии отец поступил в Петербургский университет на юридический факультет, где через некоторое время вместе с Николаем Николаевичем Крестинским (в гимназии они учились в одном классе и дружили всю жизнь) стал в свою очередь руководить подпольным марксистским кружком.

В 1903 году отец вступил в партию большевиков. В 1905 году был первый раз арестован и пробыл в заключении около года. Из университета его исключили. После освобождения был в Ковно и Вильно на подпольной работе (кличка – Фома). Какое-то время жил у родителей.

Моя мать Софья Иосифовна, урожденная Стоковская, тоже человек не совсем обычной биографии. Ее мать – моя бабушка Стоковская – родилась в аристократической польской семье, очень молодой влюбилась в небогатого «шляхтича», тайно с ним обвенчалась, за что и была изгнана из семьи и проклята родителями. Мама была третьей и самой младшей дочерью, дед (мамин отец) умер, когда ей не было и месяца. Воспитывалась мама у одной из своих родственниц – сестры грозной моей прабабки, так и не сменившей гнев на милость.

Как и когда встретились мои родители, я не знаю. Венчались они уже в Петербурге, потому что благодаря знакомству отчима с ректором Петербургского университета отец вновь был принят туда и окончил в 1908 году юридический факультет. В 1907 году родился мой брат Станислав.

В конце 1908 года отца опять арестовали, судили и выслали на вечное поселение в Красноярск. Мама с моим братом тоже вскоре уехала к отцу. Вот почему я стала сибирячкой.

В том же году деятельность офицера Клопова была раскрыта. Его судили, лишили офицерского звания и приговорили к высылке за пределы европейской части России. Списавшись с моим отцом, Клопов и его жена с двумя молоденькими дочками переехали на постоянное жительство в Красноярск. Мои родители были очень дружны с этой семьей.

Красноярск я помню смутно, в ту далекую пору он был заштатным городом. В центре одна мощеная улица – Дворянская, тротуары деревянные. На площади собор, аптека, театр и кондитерская «Жорж Борман». Кондитерскую помню по пирожным и лимонаду. Смутно помню и городской театр, где я даже изображала однажды роль мухи в детском любительском спектакле.

Ссыльные называли город «Ветропыльск».

Жили мы на окраине (иначе нельзя было), наша улица называлась Узенькая.

Одноэтажный деревянный, в несколько окон со ставнями на улицу дом. Парадная дверь с козырьком. В холодных сенях – большое окно во двор. В те времена такой дом считался солидным и стоил недешево.

Квартира в несколько комнат. Кухня с русской печью и плитой, из кухни ход в сени и во двор. А там – будка и большой рыжий пес Цезарь, который иногда возил меня в санках.

В одной из комнат с окном во двор всегда жил или ночевал кто-нибудь посторонний. Освещение – конечно, керосиновые лампы и свечи. Удобства самые примитивные: воду носили ведрами (привозил водовоз), но была «умывальня» с тазами, кувшинами и рукомойниками.

Из прислуги были у нас кухарка, дворник и няня Зося, которую вывезли из Польши. Прислугу мои родители могли содержать потому, что мать и отчим отца высылали нам деньги, как и мамина старшая сестра – очень состоятельная женщина. Деньги высылались на имя мамы; она не была под надзором полиции и даже преподавала в местной женской гимназии музыку или пение.

Когда мне исполнилось 11 месяцев, мама повезла меня крестить в Польшу, в имение Козловских. Пока доехали до места, я уже пошла. По словам мамы, во время крестин я вела себя буйно. Крещена я тремя именами, как и полагается в католических дворянских семьях. У девочек первое имя материнское, у мальчиков – по отцу. Таким образом, я – София Аделаида Антуанета.

Детство, особенно раннее, обычно вспоминается светлым и радостным. Так и у меня: радость от катания на санках во дворе, радость от украшенной горящими свечами елки с подарками под ней (а до этого клеились разноцветные цепи, золотились орехи и делались какие-то игрушки). И вот наконец праздник. В гостиной что-то готовилось, а мы и наши гости Ира и Боба Мазинги (их отец, барон фон Мазинг, тоже был выслан в Красноярск) стояли под дверью, стараясь заглянуть в замочную скважину, и с нетерпеньем ждали марша или полонеза, который мама играла на пианино, – это был знак того, что сейчас откроется дверь.

Вспоминая сейчас то бесконечно далекое время, я понимаю, что мой очень активный, выражаясь мягко, характер доставлял родителям и всем близким много хлопот. Мой брат Станислав был кротким, воспитанным мальчиком, во всем мне уступавшим.

Обычно после мытья головы нам каждый раз закручивали волосы на папильотки нитками: маме хотелось, чтобы мы были в «локонах». Однажды, в знак протеста, я, раздобыв ножницы, срезала почти все свои волосы, устроив маме сюрприз. В результате нас обоих остригли почти наголо – есть фотография.

Хорошо помню воскресные завтраки и за столом, кроме членов семьи, большого, рыжего человека с добрыми, какими-то сияющими глазами – дядю Авеля. Его очень усердно потчевали, и он с аппетитом ел. Один раз, глядя на него, я спросила: «А вы не лопнете?» – повергнув маму в панику, а отца в смущение. А дядя Авель только хохотал. Это был Авель Сафронович Енукидзе, член партии большевиков с 1898 года, тоже не по своей воле оказавшийся на берегу Енисея. Он содержался не то в крепости, не то в казармах под Красноярском, и по субботам начальство отпускало его до утренней поверки в понедельник.

В субботу к вечеру он пешком приходил к нам, ночевал в комнате с окном во двор и утром, умытый и выбритый, в чистой суконной рубашке появлялся к завтраку.

Мы, дети, очень его любили. Почти все воскресенье он возился с нами, выдумывая различные игры, катал меня на закорках, я – к ужасу мамы – запускала обе руки в его пышную огненную шевелюру, а он смеялся.

Авель Сафронович был очень добрым и мужественным человеком. Говорили, что я родилась, когда он находился у нас в доме.

Сразу после моего рождения бабушка Стоковская опять проявила храбрость и упорство. Она приехала в далекий и «дикий» Красноярск и прожила с нами около года. По маминым рассказам я знаю, что именно мое появление было причиной ее смелого поступка: она тогда была уже старой.

Зимой нас, детей, будили обычно в одно время. Вставали при свече. После завтрака становилось уже светло, нас снаряжали на прогулку и отправляли на улицу, даже если мороз достигал 45°. Но была одна ужасная процедура – лицо и руки под очень теплыми варежками густо мазали гусиным салом.

Мой отец, будучи ссыльным, не имел права служить, но был обязан каждую субботу являться к приставу для отметки. Его использовали только во время сибирской переписи населения и внутринадельного размежевания в Енисейской губернии. Это было связано с дальними разъездами. Отец прекрасно ездил верхом, иногда ему приходилось сплавляться на плотах по Енисею – там, где из-за многочисленных порогов река не была судоходной. Это было небезопасно. Поэтому во время отсутствия отца все очень волновались.

На лето наша семья выезжала на дачу. На нескольких телегах везли мебель, домашнюю утварь, даже пианино. Дача стояла на берегу Енисея. Место это называлось «За монастырем». Помню круглую клумбу и в середине ее большой стеклянный шар. Очевидно, тогда так было модно. Дача была большая, и кроме нас там жили Мазинги, а где-то рядом семья доктора Гусарова. Очень крупный, красивый, светло-русый, всегда элегантный (это я поняла гораздо позднее, по фотографиям), эдакий красноярский доктор Астров, он лечил всех и от всего. Меня он принимал на свет. Я болела, кажется, всеми детскими болезнями, а в три года даже натуральной оспой. Это ему я обязана выздоровлением и тем, что оспин на лице осталось немного.

Потом я узнала, что доктор Гусаров не только лечил, но и помогал ссыльным. Он имел отношение к распространению «Искры» в Сибири. Мой отец не мог заниматься делами газеты – у него были свои, особые задачи.

Величественный Енисей тогда никакого впечатления на меня не производил – река как река, в которой меня иногда купали у берега.

Хорошо помню «тот» берег, где стояла скала Столбы. Кругом была тайга. В памяти мелькают обрывки рассказов взрослых о пустынности и опасности «того» берега.

Через 50 лет после того, как меня увезли из Сибири, летом я прилетела сниматься в Дивногорск, где достраивалась Красноярская ГЭС.

По дороге с аэродрома я жадно смотрела по сторонам. Дорога почти все время вилась по берегу Енисея. Тут я вполне оценила всю красоту этой могучей реки.

Дивногорск, совсем тогда юный город, спускался террасами к Енисею. Длинная набережная с современными магазинами, а в конце ее – прекрасная гостиница. Меня поразил вестибюль, где прямо из пола, во всю вышину лестничного проема, росла чудесная белоствольная береза, а в ее кроне щебетали птахи. Работники гостиницы очень гордились этой березой.

Окна моего номера выходили на Енисей. Виднелись только вода и «тот» берег, тогда еще не застроенный. Смешанный лес красоты необыкновенной, и кое-где пестрые, яркие поляны – красные, лиловые, желтые, – это цвели маки, ирисы и еще какие-то цветы.

Мне любезно предоставили машину и водителя-красноярца. Весь день мы кружили по Красноярску. Искали Узенькую улицу. Попадались похожие деревянные особнячки, но того, главного для меня, так и не нашли.

Не зря новый город около Красноярской ГЭС назван Дивногорском – это воистину чудо, гигант, а за ним – Красноярское море. Возили меня на глиссере и по Енисею, и по Красноярскому морю, которое разлилось на многие километры, затопив старинные сибирские села…

И вновь я возвращаюсь больше чем на половину столетия назад, на нашу Узенькую улицу.

Было мне лет пять, когда в комнате с окном во двор появилась молодая красивая женщина – Елена Густавовна Смиттен, тоже член партии, высланная в Красноярск. Она, как и все до нее, столовалась вместе с нами. Мы, дети, звали ее Лена.

Очевидно, это был конец 1916 года. Дядя Авель больше у нас не показывался. А в самом начале 1917 года уехал в Петроград отец, а с ним и Елена Смиттен. Мои родители разошлись.

Мы, дети, ничего не знали, внешне все было привычно благополучным. «Папа уехал на службу, и мы тоже скоро уедем в Петроград», – так нам было сказано.

Как я понимаю теперь, уехал он нелегально, накануне Февральской революции.

В Красноярске с нами осталась старшая сестра отца, Аделаида Станиславовна, отважно решившаяся на такое далекое и трудное путешествие – из Польши в Сибирь, чтобы убедиться, что и там можно жить. Приехала и осталась надолго, а когда уехал отец, она не сочла возможным оставить маму и нас. Воспитанная в женском монастыре (по моде того времени), она была восторженной, доброй и прилежной католичкой, совсем не приспособленной к повседневности, много молилась, всего пугалась. Нас она очень полюбила, и мы отвечали ей тем же, но совсем ее не слушались. После отъезда отца она часто плакала – тогда мы не понимали, почему.

Летом 1917 года мы не поехали на дачу, а в доме началась какая-то суета. Каждый приход почтальона вызывал большое волнение взрослых, долгие разговоры за закрытой дверью мамы и тети Адели.

Начали упаковывать вещи, их оказалось много – накопилось за 8 лет и мебели, и всякой домашней утвари. Дворник заколачивал ящики. Моя наивная мама думала взять с собой и пианино. Но постепенно выяснилось, что придется оставить не только его.

Хозяйственные люди посоветовали маме заготовить и везти продукты. Вялилось мясо, заказывалась соленая рыба и как-то по-особенному, в огромном чугуне в русской печи, варился мясной бульон до образования очень твердого куска, похожего на столярный клей.

И вот в конце лета настал день отъезда. Было пыльно и жарко. Вещи погрузили на ломовую телегу, в нашем распоряжении были два извозчика. Вокзал в Красноярске располагался тогда в пяти верстах от города. С нами уезжала и няня Зося.

Дорога от Красноярска до Питера почти совсем не запомнилась. Помню только, что вагон, в котором мы ехали, был мягкий. Моя непоседливость и тут доставила много хлопот: на меня опрокинулся чайник с кипятком. Я не помню боли, но в памяти осталась плачущая тетя Аделя, а на бедре – след от ожога.

В Питере меня поразил огромный дом в самом конце Каменноостровского проспекта (потом Кировского), в котором нам предстояло жить.

Когда я взрослой побывала там, то «огромный» дом оказался обыкновенным, в несколько квартир, дорогим доходным домом, каких много строили в начале XX века в Петербурге.

Квартира наша была большая, кажется, на первом этаже. Меня с братом выпускали только в чахлый палисадник перед окнами, дальше нам ходу не было, да и не тянуло – страшновато было после нашего двора на Узенькой. Квартиру снял для нас отец. Сам он в это время жил где-то в другом месте. Для нас, детей, особенным было то, что папа только навещал, а не жил с нами. Глобальные же события (было начало осени семнадцатого) проходили мимо нашего понимания.

Чем короче становились дни, тем сильнее было волнение взрослых: мамы, тети и няни Зоей. Отца мы видели теперь редко. Вскоре нас совсем перестали выпускать из дому. Брата почему-то не устраивали в гимназию, а было ему десять лет, и он уже два года проучился в Красноярске. Очевидно, брату было поручено меня опекать, он пытался читать какие-то польские сказки, однако меня это мало занимало, и мы подолгу торчали у окон. Но через какое-то время и это запретили.

На улице иногда возникало движение, не то, к которому мы постепенно привыкли, а какое-то особое: то большая, шумная толпа, то строем проходили военные, то с грохотом проезжали какие-то огромные повозки. Иногда мы слышали, как далеко что-то гремело, и тогда взрослые начинали метаться по комнатам, как испуганные птицы. А мне делалось страшно за папу, казалось, что ему угрожает опасность. Особенно жутко было, когда гасло электричество, которое мы, увидев впервые, восприняли как чудо.

Осень наступила сырая и ветреная, в квартире было холодно, нас подводило еще одно «чудо» – паровое отопление, которое часто бездействовало.

Живя в замкнутом мирке под командованием трех растерянных женщин, мы и не подозревали, какие великие перемены готовятся в мире и свидетелями каких событий мы окажемся.

В магазины, когда они были открыты, и вообще в город никто из наших женщин не ходил. Отец сказал, что из-за сильного польского акцента, не разобравшись, их могут принять за немок, и тогда – беда. Ходила за покупками дворничиха, очевидно, диктуя свои условия за услуги. Даже мы, дети, понимали, как трепетала перед ней мать.

Однажды вечером появился отец – похудевший, какой-то непривычно мятый, с красными глазами. О чем-то строго говорил, взрослые послушно кивали. Нам также непривычно сурово приказал слушаться маму. После этого мы увидели его очень нескоро.

Тут началось нечто непонятное, страшное, но весьма интересное. Даже мы, особенно брат, понимали, что на улице стреляют. Когда брали Зимний и стреляла «Аврора», нас пустила в подвал все та же «благодетельница» – дворничиха.

Очень смутно в памяти мелькают обрывки тех исторических дней. Ничего я, конечно, не понимала: почему кто-то радуется, а кто-то подавлен, растерян и очень сердит. Очевидно, в нашем доме жили и «буржуи», как их тогда называли. Кто-то уезжал, кого-то выселяли. Все это мы с братом наблюдали, стоя у окон.

Иногда мама, тепло одевшись, уходила поздно вечером. Мы, конечно, поднимали рев, хотя тетя Аделя и пыталась растолковать нам, что это дежурство у дома. А мне слово «дежурство» было непонятно, и от этого становилось еще страшней.

Когда выпал снег и стало морозно, внезапно приехал отец в какой-то странной пролетке, запряженной парой лошадей, с кучером-солдатом. Радости было много. Ведь мы так долго ничего о нем не знали! Побыл он не более часа. Все что-то объяснял маме, давая ей какие-то бумаги. Эти бумаги потом магически действовали на нашу «благодетельницу», которая из суровой и величественной стала ласковой и угодливой, даже со мной и братом. Про бумаги я помню потому, что все время висела на отце, а брат только подходил и прислонялся к нему. Отца это волновало. Став взрослой, я всегда знала, когда он был взволнован, – он снимал и протирал очки куском замши или отдельным носовым платком (отец был очень близорук). Еще тогда я запомнила и очки, и замшу. Уезжая, он обещал в следующий раз взять меня с собой, уж очень я, наверное, ревела.

Зима мне запомнилась холодом в доме и отсутствием вкусного. Мы потихоньку доедали взятое из Сибири вяленое, соленое и «пареное», похожее на столярный клей.

Иногда, после таинственных бесед мамы все с той же «благодетельницей», у нас появлялись картошка и капуста, кажется, все подмороженное.

На улицу нас все еще не пускали, было там как-то сумбурно-шумно, бегали мальчишки с газетами, что-то выкрикивая, маршировали какие-то люди, и не только военные. И ночи были не тихие – часто проезжали машины, иногда стреляли, кто-то кричал.

События происходили и в нашем «каменном гнезде».

Бедная, напуганная всем происходящим наша тетя Аделя мечтала об отъезде в Польшу, наивно думая, что уж там-то, дома, все тихо, а не так, как у этих русских. Каким образом это произошло – не знаю, но старшая (на 18 лет старше) мамина сестра тетя Маня, которая присылала нам деньги в Сибирь, оказалась в Питере. Из более поздних рассказов взрослых я знала, что тетя Маня снимала квартиру в Петербурге и в Париже, а постоянно жила в Варшаве. Вдовела она дважды и каждый раз оставалась единственной наследницей своих богатых мужей. Были у нее какие-то коммерческие дела, и, наверное, приехала она в Питер собирать остатки своего национализированного капитала и, конечно, рассчитывала увидеть маму и всех нас.

Моего брата тетя Маня знала маленьким, до отъезда в Сибирь, а меня и вовсе никогда не видела. Как происходила наша встреча в Петрограде – мне трудно сказать. Помню, что мама, брат и я пришли в нарядную квартиру, где царил страшный беспорядок. Нас встретила полная, как мне тогда казалось, старуха, с очень толстой косой до колен (так она ходила дома). Рядом с ней стояла на немыслимо кривых и коротких лапках маленькая коричневая такса. Я и брат таких собак никогда не видели и смотрели на нее недоуменно, вспоминая нашего великана Цезаря, а такса деликатно обнюхивала нас и тоже, наверное, удивлялась.

Вместе с маминой сестрой Марией Иосифовной и уехали к себе на родину наши добрые тетя Аделя и няня Зося. Помню обильные слезы при расставании, и не зря: больше мы никогда не виделись.

Стало в нашей большой холодной квартире совсем неуютно. Мама часто уходила из дома, ведь на ней теперь лежало все: и добывание скудных продуктов по карточкам, и обмен вещей на крупу, постное масло и керосин (дров для плиты не было, и появилась керосинка). Мы оставались одни в полутемной квартире, и нам было страшно.

Где-то в начале января 1918 года опять приехал отец, на этот раз на «автомобиле», как говорили тогда. В то время должность и служебное положение моего отца были мне, естественно, неизвестны. Только много лет спустя из воспоминаний Анатолия Васильевича Луначарского я узнала, что летом 1917 года – в сложное для большевиков время – отец вошел в городскую думу Петрограда. Вот как писал об этом Луначарский:

«В конце концов Управа была избрана приблизительно пропорционально от всех партий, и мы как для нашей пропаганды, так отчасти даже для хозяйственной и культурной работы в городе приобрели серьезные возможности.

В Управу от нас вошли я в качестве товарища городского головы и товарищи Кобозев и Пилявский в качестве членов Управы…»[1].

Отец был худой, печальный и о чем-то долго разговаривал с мамой. Пробыл он у нас дольше обычного, что-то ел и пил чай. Вечером, когда отец собрался уезжать, я устроила скандал, наверное, ревела благим матом, требуя выполнения обещания взять меня с собой. Потом мама мне говорила, что я вела себя неприлично, «не как воспитанный ребенок». Но ведь он обещал!

И вот, одетая в несколько одежек, сижу первый раз в жизни в автомобиле. Он гремит, чихает, но мы едем.

В памяти остались огромный мост, у которого нас остановил, как я поняла гораздо позднее, патруль, матрос в бушлате, перекрещенный пулеметными лентами и с большим пистолетом, солдат с винтовкой и еще какой-то человек в кожаной куртке, тоже с пистолетом. Отец показал им какую-то бумагу, они откозыряли, и мы двинулись дальше.

В дороге нам повстречалась свадьба: карета, запряженная парой лошадей, невеста в фате, веселые вскрики. Свадьба проехала, а вот каких-то людей на нашем пути стаскивали с пролетки и куда-то уводили.

Мы ехали по набережной Невы. Исаакиевский собор испугал меня – ничего подобного я не видела.

Вскоре мы подъехали к очень большому дому с какой-то странной дверью. Это была гостиница «Астория». Широкая круглая лестница с ковром. В вестибюле много людей – и в штатском, и военных. Шумно.

Когда мы с папой поднимались по этой диковинной лестнице, навстречу нам сверху стремительно спускался полный человек с пышной шевелюрой. Увидев отца, он быстро сказал: «Товарищ Пилявский, у вас деньги есть?» – «У меня нет, простите», – смущенно ответил отец. Когда человек, махнув рукой, побежал дальше вниз, отец сказал: «Это Зиновьев», – хотя мне было абсолютно все равно.

И вот мы на третьем этаже, на овальной площадке перед бездействующим лифтом. Напротив лифта двустворчатая дверь с номером над ней, а справа от нее дверь поуже, тоже с цифрой.

Мы вошли. Двухкомнатный номер. В спальне на кровати сидела Елена Смиттен, я ее не сразу узнала. Серая, отечная, с опухшими ногами, а руки худые. Она, наверное, удивилась, увидев меня, но встретила ласково. Отец что-то быстро ей говорил. Я поняла, что он торопится: он даже не снял пальто, а был уже поздний вечер, и ушел.

Тут было теплее, чем у нас, но свет тоже какой-то тусклый. И всюду бархат, шелк, дорогая мебель…

У постели Лены (так мы ее привыкли называть еще в Красноярске), на тумбочке с мраморным верхом, стояло что-то круглое на ножках. Она сказала: «Сейчас мы с тобой будем варить кашу». По ее указанию я достала с полки большого шкафа кастрюльку и пакет с какой-то серой мукой. «Пойди в ванную и налей полкастрюли воды».

Когда я вернулась с водой, «что-то круглое» на тумбочке стало розовым – это была впервые мной увиденная электроплитка. Бесконечно долго варили мы эту «кашу», забыв посолить. Мне очень хотелось спать и вовсе не хотелось каши, а Лена ела и хвалила. Была она тихая, какая-то виноватая и, конечно, очень больная. Меня она уложила на папину кровать, и я моментально провалилась в сон.

Утром, еще при электричестве, меня разбудил папа. Он был уже одет и выбрит. Лена повела меня в ванную и помогла умыться и одеться. Каждое движение давалось ей с трудом. Отец нас поторапливал и сказал, что завтракать мы будем у Зоей, то есть у моей мамы.

Мы очень долго спускались по лестнице – Лене было трудно. В руках отца был небольшой чемодан. Прошли через потрясшую меня вертушку и зеркальную дверь.

На улице было еще не совсем светло. Обратный путь на том же автомобиле я как-то смутно помню.

Приехав к нам, сразу стали завтракать; очевидно, мама знала о нашем приезде и постаралась накормить прилично. Потом они втроем ушли в бывшую тетину комнату и оставались там довольно долго, а я хвасталась брату всем увиденным, но он меня слушал рассеянно.

Наконец мама и отец вышли из комнаты, а Лена осталась там. Отец крепко поцеловал брата и меня. И очень низко склонился, целуя мамину руку.

Елена Смиттен – вторая жена отца – осталась жить у нас.

Оказывается, узнав, что Лена тяжело больна, беременна, лишена элементарного ухода и лекарств в этой роскошной «Астории», где было устроено подобие общежития, наша непрактичная, в чем-то наивная, плохо приспособленная к тогдашней очень трудной повседневности мама нашла единственно правильный выход: она просто приказала привезти Лену к нам, и отец подчинился.

Лена жила с нами до середины марта, и мама поставила ее на ноги. Как и чем она ее лечила в те трудные дни, я не знаю.

Только став взрослой, я поняла всю сложность взаимоотношений моих родителей в то время. Поступок матери для меня – высшее проявление духовности и нравственного начала. Я бесконечно благодарна моим родителям за то, что они сумели уберечь нас, детей, от непонятных нам тогда драматических жизненных поворотов в их судьбе и воспитали в абсолютном уважении, любви и преданности: мама – по отношению к отцу, а он – по отношению к маме.

…Зимой 1918 года случилось событие, оценить которое я смогла много позднее.

В Мариинском театре давали оперу «Борис Годунов» с Шаляпиным. (Меня, наверное, не с кем было оставить и пришлось взять в театр.) В обрывках памяти роскошный голубой с золотом огромный зрительный зал. Масса звуков. На сцене актеры, а зал полон плохо, по-зимнему одетыми людьми. Мы сидели в ложе вместе с Крестинскими – Николаем Николаевичем и его женой Верой Моисеевной. Дядя Коля, как я его называла, был очень дружен с отцом, они учились вместе в гимназии и потом в Петербургском университете. Он тоже окончил юридический факультет. Николай Николаевич Крестинский был человеком необыкновенного, ума, образованности, высочайшей принципиальности и беззаветной преданности делу партии. Он тоже был выходцем из дворянской семьи и в детстве так же, как и мой отец, изучал европейские языки. Но если отец хорошо знал, кроме польского и русского, французский и несколько хуже – немецкий, то Крестинский в совершенстве владел тремя европейскими языками, при обязательном знании (для них обоих) латыни и греческого.

Крестинские были люди бесконечно добрые, обожающие друг друга, очень любили детей. История их женитьбы не совсем обычна. Родители Веры Моисеевны, будучи евреями, не разрешали дочери перейти в православие. А без этого венчание с русским было невозможно. Поэтому Крестинские не могли иметь детей, так как дети считались бы незаконнорожденными. Тетю Веру фанатики родители прокляли, когда она ушла из дому. Только в девятнадцатом или в начале двадцатого года у них родилась дочь Наташа.

…Но вернусь в оперу. Очевидно, я сначала вела себя прилично, а вот во время сцены кошмара, когда Шаляпин – Борис (я помню его пятящуюся фигуру с протянутыми вперед руками) молил: «Не я, не я твой лиходей», – я заорала, и мама, зажав мне рот, вытащила меня в аванложу, где я долго еще ревела. Всю жизнь меня этим попрекали, кто в шутку, а мама – совершенно серьезно.

Как известно, Совнарком под председательством Ленина принял решение объявить столицей Москву, и в конце марта 1918 года из Петрограда в Москву переехало правительство – весь аппарат и семьи ответственных работников.

Я и тут оказалась причиной многих сложностей и пережитых страхов. В конце марта я заболела сыпным тифом. Благодаря маминым усилиям никто не заразился, но переезд наш в Москву был отложен на неопределенный срок. Мы трое остались в Питере.

Уже наступило лето, есть было нечего. Я отлично помню постоянное ощущение голода, хотя мама и брат отказывали себе во всем ради меня. Еду тогда можно было получить только в обмен на вещи, и в короткое время наше имущество сильно истощилось, не говоря уж о маминых «фамильных драгоценностях».

Где-то в середине или в конце лета мы стали собираться в дорогу. Мама начала укладывать вещи, брат ей помогал, и почему-то все ее успокаивали. Я же, ничего не понимая, радовалась, что мы едем в Москву к папе.

Ехать в то время с двумя детьми, с багажом, даже имея при себе соответствующие документы, было очень рискованно. Вся дорога от Петрограда до Москвы кишела бандами. Поезда останавливали, пассажиров обыскивали, а кого-то и в поле уводили. Поезда брались с бою мешочниками и всякого рода «смятенными» людьми. Один хороший, добрый человек по просьбе отца помогал нам. Если бы не он, мы бы не уехали.

Отъезд с Каменноостровского я помню. Мы ехали на ломовом извозчике через весь город. По-настоящему страшно стало на вокзале – это я могу сравнить только с эвакуацией в 1941 году. Наш покровитель и еще какой-то человек тащили наши пожитки, а мы, мертвой хваткой держась друг за друга и за маму, почти бежали к какому-то служебному вагону. Устроили нас в коридоре у закрытого выхода из вагона, где находился проводник. В считаные минуты вагон оказался забитым до отказа. Провожавший давал маме указания, как вести себя в дороге и во всем слушаться проводника. Мама покорно кивала.

Брата и меня усадили на корзину, где мы и замерли в обнимку с портпледом, на другой корзине – мама. Все мы держали в руках какие-то свертки, бидоны, а я – еще и плетеную корзиночку для гимназических завтраков (были такие в старину).

Наш покровитель ушел, вернее, протиснулся в чуть приоткрытую проводником дверь в тамбур и исчез. Долго мы сидели оглушенные и молча ждали, когда тронется поезд. Очевидно, я заснула.

Когда я очнулась, поезд шел, было почти темно, мама и брат дремали. Помню, что мне было страшно от массы людей, от храпа (я никогда не слышала, как храпят), от вони и еще оттого, что мама строго-настрого приказала молчать.

Мы то ехали, то подолгу стояли. Сколько так продолжалось – не знаю. Казалось, что бесконечно. Вдруг в вагоне начались шепоты, переговоры – что-то тревожное. Оказывается, наш поезд шел не прямо в Москву, а на Великие Луки (это все я узнала много позже). И чем дальше шел, тем быстрее. С разгону въехали на какой-то полустанок. Проводник что-то шепнул маме, она схватилась за нас и за мелкий наш скарб, а он стал выталкивать багаж на платформу. Мы выскочили. Поезд ушел. Какие-то люди с поезда, было их довольно много, разбредались куда-то, а мы трое, сидя на корзинах, опять замерли от неожиданности и страха.

Высадили нас в заштатном городке Торопец и тем спасли. Оказалось, что впереди какая-то банда, перекрыв пути на Великие Луки, грабила и убивала.

Каким-то образом мы оказались в доме за высоким забором с массивными воротами. Дом этот принадлежал довольно богатой еврейской семье. Не знаю почему, но они приютили нас. Жили мы в комнате, больше похожей на склад ненужной мебели. Спали на наших больших корзинах, почти не распаковывая, все ждали – вот-вот поедем в Москву. Но прожили там до холодов.

Вспоминаются обрывки каких-то страшных рассказов о том, как на центральной площади, в традиционном для таких городков сквере, находили трупы изувеченных красноармейцев с вырезанными на спине звездами. Это значило, что в очередной раз сменилась власть. У хозяина нашего дома были в запасе разные флаги, и он по утрам лазил на чердак смотреть в слуховое окно, какой вывешивать. Говорили также, что были погромы, но наших хозяев не тронули.

Только много лет спустя я поняла, сколько же страхов пережила мама за время жизни в Торопце – в ее красивых темных волосах от висков протянулись белые пряди.

…Стояла уже зима, когда однажды ночью послышался очень сильный стук в ворота. Все вскочили, мы тоже. Открывать пошел хозяин. Какие-то громкие голоса, что говорят – не понять, но вдруг прозвучала наша фамилия: «Здесь Пилявская?» Мама толкнула брата и меня себе за спину и держала очень крепко, а руки у нее тряслись – это я хорошо помню.

Вошли двое, кажется, военных, что-то спросили, но мне помнится, что мама не ответила, у нее, наверное, пропал голос. Еще какая-то фраза, как будто доброжелательная, и громко за дверь: «Сюда несите!» И вот в нашу заставленную всякой рухлядью комнатку внесли завернутого с головой человека. Осторожно положили на пол, еще что-то говорили, а мы трое все так же стояли. Потом они ушли, тихо закрыв за собой дверь.

Мама оторвалась от нас и, встав на колени, начала разворачивать голову лежащего. Очень белый, неподвижный, перед нами был отец. Мама какие-то секунды была как каменная, потом начала хрипло что-то говорить и вдруг очень проворно стала снимать с отца пальто, шапку… Брат ей помогал, стаскивал бурки, расстегивал френч. Мокрое полотенце – на сердце и на голову, чем-то терли виски, что-то давали нюхать. Это был глубокий обморок (у отца находили порок сердца).

И вот он пошевелился, открыл глаза и стал нас близоруко рассматривать (очки оказались под шапкой) и даже потрогал каждого рукой. Тут мама, привалясь к чему-то спиной, запрокинув голову, не то заскулила, не то застонала, но очень коротко. Потом мы все вместе старались как можно удобнее уложить отца, он подчинялся и что-то ласковое говорил.

Постучали в дверь, и наш хозяин протянул кружку с теплым молоком. Это был щедрый по тем временам подарок. Мы опять все вместе заставили отца выпить молоко. От всего пережитого брата и меня быстро сморило, а родители долго тихонько разговаривали.

Сегодня даже трудно поверить, как тяжело и опасно было отцу добираться до нас из Москвы в то далекое время – в начале девятнадцатого года, когда Москва и Петроград были в кольце, когда поезда почти не ходили. Отец даже не знал, живы ли мы. И вот наконец он едва добрался до Торопца, обнаружил, что мы здесь, – и у него начался сердечный приступ.

Наутро мы стали торопливо собираться в дорогу, часть скарба пришлось оставить, так как те же военные, которые привезли отца к нам, все подгоняли и что-то доказывали маме, а она покорно соглашалась. Отец был явно нездоров – нервное и физическое истощение очень изменило его внешне. Помню, что ему не разрешали ничего нести.

В Москве, на вокзале, нас протащили через людской водоворот, и мы долго сидели в каком-то служебном помещении и ждали отца. Нам с братом хотелось есть. Впрочем, в то время почти всегда хотелось есть.

После заштатного Торопца ошеломила вокзальная площадь, тогда она называлась Каланчевской или просто Каланчевкой. Море людей, невероятный гам, все это колыхалось, пробиваясь куда-то. Проехать на любом транспорте было непросто – никаких правил движения. Трамваи не ходили.

Наша дорога была недолгой. Отец привез нас на Новую Басманную (номер дома не помню). Парадная дверь заколочена. Поднялись на второй этаж со двора по черной лестнице, прошли через холодную кухню с большой плитой, через какие-то коридоры и оказались в огромной комнате, обитой красным штофом, с роскошной мебелью, обитой таким же штофом. Великолепие комнаты ослепляло, но было очень холодно.

Отец уехал: он с Еленой Густавовной и грудной дочкой – моей сестрой Наташей – жил в Кремле, в кельях Чудова монастыря.

Долгожданная Москва не показалась нам ласковой. Наша пурпурная ледяная комната была частью когда-то богатой квартиры, а теперь густонаселенной коммуналки. В кухне стояло несколько примусов и керосинок, на них готовили жильцы, которые не всегда жили дружно. Мама запрещала нам даже высовываться из двери нашего жилища. Теперь я понимаю, что она и сама всего боялась. Отец нам, правда, сказал, что это жилье временное, надо потерпеть.

У нас появилась «буржуйка» – маленькая железная печурка с трубой, выведенной в форточку. «Буржуйка» крепилась на железном листе, попросту прибитом большими гвоздями к великолепному паркету. Все это «сконструировал» очень мрачный человек, сам предложивший свои услуги. Он же предложил подкупать у него «дрова» (по одному полену), наструганные в щепки. Стоило это все очень недешево.

Мама пошла работать руководительницей детской группы, которая помещалась во 2-м Доме Советов, то есть в гостинице «Метрополь» на Театральной площади. Это давало ей обед и жалованье. Деньги, свернутые в рулончик, были похожи на трамвайные билеты – цифры астрономические, но купить на них можно было очень мало. (Чайное блюдце пшенной размазни в «обжорном» ряду под Каланчевским мостом стоило не то 4 тысячи, не то 40 тысяч.)

Каждое утро, еще затемно, мама уходила на службу, а мы с братом к двум часам дня, держась за руки, шли с Новой Басманной пешком в «Метрополь», к маме, за этим самым обедом и за хлебным пайком – его давали там же. Придя домой, мы на «буржуйке» грели суп, а кашу ели холодной. Вот так одним обедом мы питались втроем.

Под суп мы приспособили нарядную жестяную банку на два фунта с дужкой, как у ведерка (от конфет «ландрин» фирмы «Жорж Борман»), а на ее крышке был портрет Наполеона в треуголке. Как-то, уже в конце зимы, «Наполеон» подвел нас: дно прохудилось, и мы остались голодными. Конечно, не обошлось без рева.

По воскресеньям – вначале с мамой, а потом и одни – мы ходили под Каланчевский мост, где рядами сидели сытые спекулянтки, торгующие жидкой пшенной кашей и другими мало доступными нам блюдами. «Товар» они держали в ведрах, укутанных в обрывки старых одеял, и нередко сами сидели сверху. Мама выдавала довольно длинную ленту денег брату, каждому из нас по чайной ложке и одно блюдце на двоих. Стоя мы съедали точно поровну кашу, вычистив блюдце до блеска.

В нашем роскошном жилище по утрам было от –2° до +1°. На штофных стенах появлялась изморозь. Я часто простужалась. Однажды я, голодная и замерзшая, нарушила запрет и выползла из нашей комнаты. И запах – одуряющий, горячий, вкусный – повел меня в кухню. Там на столе в какой-то большой миске высилась гора жареных пирожков.

Я понимала, что это чужое, но их было так много! И я, схватив один, стала его судорожно заглатывать, почти не жуя. И тут случилось ужасное: в дверях кухни я увидела тетку, разгневанную, красную, она надвигалась на меня с криком: «Ах ты поганка, отродье!..» и т. п. В первую минуту я остолбенела, потом, петляя, как заяц, кинулась бежать, а мне вслед неслись жуткие вопли. Когда я вбежала в комнату и захлопнула дверь, на меня напала икота. Реветь громко я боялась и, забившись куда-то, просидела до прихода брата, принесшего обед, но есть я не могла.

После кражи пирожка прошло несколько часов. Соседка-торговка, успев за это время распродать свой товар, вернулась домой и, дождавшись прихода мамы, начала срамить меня с удвоенной яростью. Ошарашенная мама вначале ничего не поняла, а потом начала совать ей деньги, а та сперва не брала, продолжая орать так, что в приоткрытые двери высовывались головы других жильцов, но никто не вмешался. Наконец, утомившись и взяв у мамы «тысячи», она величественно удалилась. Уже в комнате мама, плача навзрыд, все твердила: «Как ты могла!» А брат трясся, как в ознобе, и повторял: «Ты же заплатила!»

Этот свой позор я и сейчас помню во всех подробностях.

Теперь я понимаю, что мое воровство ускорило наш отъезд с Новой Басманной. Случилось так, что Авель Сафронович Енукидзе узнал, в каких условиях мы живем (а был он в ту пору секретарем ВЦИКа), и через кого-то из своих порученцев передал маме ордер на комнату во 2-м Доме Советов. Он же обеспечил какой-то транспорт и человека для помощи при переезде. Только много позднее я узнала, что между отцом и Авелем Сафроновичем произошел не совсем дружеский разговор о мере щепетильности и скромности.

До этого ни брат, ни я гостиницы «Метрополь» не видели: мы приходили к маме со двора, позади самого здания, где был вход в квартиры и занимались детские группы. И вот наши пожитки несут через главный вход в роскошный вестибюль гостиницы «Метрополь». Поднимают на второй этаж и открывают дверь под номером 219. Сказка! Одноместный, но большой номер с альковом, стеклянная дверь на балкон, откуда открывается вид на сквер с фонтаном (теперь там памятник Карлу Марксу).

Обстановка номера выдержана в серо-фисташковых тонах, бархатные портьеры и ковер того же оттенка. И только лампочка в люстре одна и горит вполнакала. Но зато есть ванная, как теперь пишут – «совмещенный санузел», из крана течет вода и батареи теплые. И не надо далеко ходить за обедом, а можно тут же, в ресторане, в помещении, отгороженном для «раздаточной», получить этот обед в свою посуду.

В том далеком девятнадцатом в нашей жизни часто сочетались приметы времени, явно несовместимые: например, часть «Метрополя» еще служила гостиницей для иностранцев и каких-то богато одетых людей, говоривших по-русски, а другая часть – и в том числе наш второй этаж, со скатанным в конце коридора ковром, с боковыми лестницами, одна из которых вела на общественную кухню с огромной плитой и с титаном для кипятка, – называлась 2-й Дом Советов.

Наш номер стараниями мамы очень скоро стал даже уютным. Корзины мама как-то задрапировала сибирским покрывалом, на письменном столе было все необходимое.

Небольшой овальный обеденный стол покрывала скатерть, а на ночном столике у кровати появились фотографии родных. И не было «буржуйки» с дымом и с хлопьями сажи из трубы. Брат спал на диване, а я с мамой.

Мы с братом пребывали в состоянии тихого блаженства, но вскоре, осмелев, стали проситься в коридор обследовать этот сказочный дом. Мама говорила примерно так: «Если вы будете вести себя, как благовоспитанные дети, то, может быть, и можно, но я боюсь, что вы доставите неприятности Авелю Сафроновичу и папе!» Мы, конечно, клялись, что никогда!

Мама, как и раньше, уходила на работу в детскую группу, а мы вначале робко, а потом осмелев, а главное – познакомившись с такими же «жильцами», как мы, носились по широким коридорам, играли в прятки, забываясь иногда до того, что появлялся какой-нибудь бывший коридорный и начинал усовещивать. «Граждане дети, надо быть потише. Ведь это что ж такое!»

…Много лет спустя, когда нам с мужем доводилось бывать на приемах ВОКСа (они часто устраивались в «Метрополе»), мне всегда виделось: бойкий человек с черпаком в руках стоит ногами на бархатном диванчике, окружающем колонну с большой хрустальной люстрой, и покрикивает: «Ну, шевелись, а ну дружно!» И шлепает кашу в подставленные миски, тарелки и банки. А на соседнем бархатном диванчике так же разливают суп.

В начале зимы девятнадцатого года на семейном совете было решено определить меня в так называемую лесную школу для начинающих. Помещалась она под Москвой, на станции Мамонтовская. Это, наверное, была первая в новой стране попытка как-то начать учить и воспитывать детей, которые оставались без присмотра дома или вовсе этого дома не имели.

Я не без рева подчинилась, и мама повезла меня в Мамонтовку. Мы довольно долго шли от станции, мама несла небольшой баульчик с моими пожитками, а я – красный мешочек, сшитый из наволочки с диванной подушки (очевидно, в нем хранилось самое мое драгоценное, что – не помню).

Дошли мы до места. Это была большая, выстроенная под «модерн», деревянная дача в один этаж, с застекленными террасами и со шпилем на шатровой крыше. В ней было несколько комнат, где тесно в ряд стояли железные кровати с тощими тюфяками, жидкими одеялами и плоскими подушками.

Заведовали этой лесной школой две суровые женщины. Были еще сторож и повариха. Все они, а главное – много стриженных почти наголо девочек, одетых кто во что, вышли поглядеть на новенькую. Я закаменела от страха, особенно когда в адрес мамы послышались не помню какие, но явно нелестные слова о барстве. Мама была в потертом, еще сибирском пальто из жеребенка с котиковым воротником и в такой же шапке. Когда мама заговорила, ее польский акцент был встречен смехом.

Одна из руководительниц, взяв у мамы направление, провела нас в комнату и указала на кровать у окна, сказав, что пальто можно оставлять на кровати, потому что ночью холодно.

Дни тогда стояли короткие, маме надо было уезжать до темна. Она шептала мне по-польски ласковые слова о том, какая я хорошая и терпеливая, что надо слушаться и что она обязательно приедет в воскресенье. И я осталась одна.

Когда, немного проводив маму, я вернулась в комнату, в моем бауле уже хозяйничали девочки постарше меня. Они, со смехом вытаскивая мои пожитки и разбрасывая их, кричали: «Подбирай, буржуйка!» Подбирать я не смела и, сидя на краешке кровати в пальтишке брата, которое было явно мне велико, вертела головой, в страхе разглядывая моих товарок.

Стало быстро темнеть. Мне было жутко и очень тоскливо. Одна из девочек спросила: «Какая твоя фамилья?» Я ответила: «Зося Пилявская». И тут же, пошептавшись, они стали выкрикивать: «Пиявка, пиявка, Зыза!» Хорошо, что я не заревела…

Когда позвали ужинать, я поплелась за всеми. Опять пошептавшись, две девочки, подойдя ко мне с двух сторон, быстро проговорили: «Будешь жаловаться – ночью обольем водой».

В большой комнате с линейной керосиновой лампой (электричества в доме не было) стояли два длинных стола со скамейками по обе стороны. Давали кашу-размазню в оловянных мисках с такими же ложками и кружку морковного чая.

Меня посадили с краю. Сидевшая рядом шепнула: «Оставишь полкаши». Я оставила. Я очень их боялась.

Сразу после еды погнали спать. Сколько времени?.. Пока мы укладывались, горели две коптилки, потом их унесли и наступил мрак. Из окна дуло. Хорошо, что я не расставалась со своим мешком. Сунув туда шапку, я положила его под голову. Пододеяльников не было, от одеяла шел чужой запах. Я втянула пальтишко под одеяло и затаилась.

Девочки громким шепотом переговаривались. Я услышала «Зыза» и еще что-то, но не откликнулась. В эту ночь мой мешок был мокрым от слез, но даже шмыгать носом я не смела.

Утром, в темноте, опять с коптилками появилась воспитательница и зычно скомандовала: «Вставать!» Вставали неохотно, тихо переругивались, меня оставили в покое. Последовал приказ умываться, то есть сполоснуть лицо и руки под рукомойником. Из моего баула почти все исчезло, главное – кусочек мыла. Вытерлась я не помню чем, только не полотенцем. После завтрака – каша, такой же чай и кусочек клейкого хлеба – был приказ одеваться на прогулку. Ко мне подошла одна из начальниц и спросила, почему я опухла и красная (а я просто обревелась ночью). Меня как больную отослали лежать. Никто мной не интересовался. Мои товарки носились с криками по саду.

Эти девочки, наверное, не были злыми, наверное, в их коротеньких биографиях было много трудного, они уже притерлись друг к другу в этой школе, а я им была чужая.

Пока я лежала, у меня созрел план бегства: я решила терпеть до приезда мамы, а когда она пойдет обратно, потихоньку идти за ней и обнаружить себя только на станции. Убежать другим путем не было возможности. Денег на билет не было, да и в какую сторону ехать к дому, я тоже не знала. После того как я утвердилась в своем решении, я даже немножко поспала.

Никто и ничему в этой школе не учил. Все болтались без занятий от еды до еды, а воспитательницы следили только за тем, чтобы не было побегов и серьезных драк. Вот и все воспитание. Меня по-прежнему звали Пиявкой и Зызой, но больше особенно не задирали. Наверное, они сочли меня очень глупой и от глупости – тихой.

И вот настало воскресенье. Я с утра маячила на террасе, потом около дома и наконец увидела маму. На этот раз вместо шапки на ней был платок. Мы не сразу пошли в дом. Мама все расспрашивала, как приняли меня девочки, как проходят уроки и еще о чем-то… Я что-то врала, должно быть, довольно складно, так как мама мне верила. Она привезла мне что-то по тем временам лакомое, кажется, лепешки. Мы сидели на дровах за террасой, и я поедала мамины гостинцы, а оставшиеся спрятала в мешок – он всегда был при мне. Мое расставание с мамой было до того спокойным, что она даже удивленно взглядывала на меня.

Было еще светло, когда я с разрешения одной из начальниц пошла провожать маму. Через какое-то время мама стала говорить, что пора мне возвращаться. Мы обнялись, и она пошла, все оглядываясь. Тогда я тоже вроде бы пошла обратно, но, когда мама завернула за угол, я короткими перебежками последовала за ней. Так было до самого вагона, где я возникла перед ней со своим мешком.

Когда мама меня увидела, лицо у нее стало испуганное, потому что я сразу заревела во всю мочь и, захлебываясь слезами, стала рассказывать правду. Мама тоже заплакала, на нас стали обращать внимание, и она, пересадив меня к стенке и прижав к себе, стала шептать: «Мы до дому, мы до дому». Какое же было блаженство опять быть с мамой и ехать в Москву!

До «Метрополя» мы шли пешком. Там, в нашем чудном номере, меня долго мыли и вычесывали голову – для проверки. Брат, помогая маме, приговаривал что-то вроде: «Я так и знал».

Меня, счастливую, уложили в чистую мамину постель, и я блаженно провалилась в сон. Так окончилось мое короткое «обучение» в этой «школе».

После этого мама или брат, случалось, будили меня ночью, когда я кричала во сне.

Весну, лето и осень мы прожили в «Метрополе», досконально изучив все закоулки, коридоры и залы гостиницы. Сквер с фонтаном служил для всевозможных игр, а темная аллея у Китайгородской стены очень привлекала нас таинственностью и тем, что можно было подглядывать за влюбленными парами, а иногда удавалось и спугнуть кого-нибудь из них. Занятий в школах в то время не было из-за отсутствия то дров, то воды, а чаще света. Нам, детям, была предоставлена полная свобода.

…Было совсем тепло и зелено, когда отец повел нас с мамой к себе в гости в Кремль, в Чудов монастырь.

Кремль 1919 года был совсем не похож на нынешний – роскошный, парадный, начищенный до блеска, с массой цветов и голубых елей. Тогда, во-первых, оставалось еще много следов от перестрелок и атак семнадцатого года. Во-вторых, и до революции Кремль, видимо, не был сильно ухожен. Лежала на нем какая-то печать провинции.

Чугунная решетка, которая шла от Боровицких ворот вдоль всей стены до Спасской башни, отделяла Дворцовую и Соборную площади от нижнего сада. В начале совсем невысокий, а к концу довольно крутой склон холма был покрыт разнопородным кустарником, редкими березками и другими деревцами. На верхней площади, где склон был особенно крут, стояла мраморная галерея, выстроенная покоем, а на ее потолке – большие круглые мозаичные портреты всех царей Романовых за триста лет. На широкой площадке, куда вело несколько ступеней, в центре галереи стоял бюст Петра Великого.

Сам дворец казался каким-то слинявшим, облупленным, двери соборов были чуть приоткрыты и закреплены толстыми цепями, оставляя лишь узкие щели. В Архангельский собор я могла просочиться только потому, что была очень тощей. Внутри было жутко из-за полутьмы, шуршания птичьих крыльев под куполом и суровых ликов со страшными глазами – мне казалось, что они смотрели прямо на меня.

Царь-колокол и Царь-пушка были на своих местах, а вдоль стены на гранитных подставках лежали пушечные стволы старинного литья разных калибров. Повсюду сквозь камень, гранит и чугун пробивались какие-то кусты и кустики. На первом высоком выступе колокольни «Иван Великий» росла довольно большая березка, а выше – еще одна. Брусчатка площади во многих местах зеленела травой.

Вход в Кремль был по пропускам. Скоро мне и брату выдали дневные – с 8 часов утра до 11 вечера – постоянные пропуска. Тогда в Кремль входили через Кутафью башню и по мосту через Троицкие ворота (на месте нынешних часов тогда еще оставалась икона). Направо от выхода из Троицкой башни – Потешный дворец (он и сейчас есть), а за ним начинались Детская половина дворца и Зимний сад, аркой переходящий ко дворцу.

Въезд был через Спасские ворота, Боровицкие были заперты, а ворота Никольской башни использовались только в дни парадов. Ни у Спасской башни, ни у Кутафьи не было тех многочисленных пристроек из красного кирпича, которые сегодня органично вписываются в древние стены.

Если идти по Кремлю от Спасской башни, то сразу по правую сторону были замысловатое готическое здание со стрельчатыми высокими окнами, значения которого я не знала, и еще одно большое строение, а за ним – ворота в Чудов монастырь. Весь монастырь с приземистой церковью, низкой колокольней, трапезными, кельями и кладбищем не занимал много места. Окруженный своей невысокой оградой, он где-то примыкал к стене самого Кремля.

Я сейчас не могу точно описать расположения келий из двух покоев, помню только, что двери и окна были низкими и очень массивными, потолки сводчатыми, а подоконники такой глубины, что я, лежа поперек, только руками могла дотянуться до рамы окна.

Когда мы пришли туда, где жил отец с семьей, все мое внимание сосредоточилось на сестренке. Ей не было года, ходить она еще не умела – быстро ползала по родительским кроватям. Поджав одну ножку, она все пыталась приподняться и шлепалась на попку, смешно гукая. Меня оставили следить, чтобы она не подползала к краю кровати. С ней можно было играть, как с куклой, она была, как теперь говорят, очень контактной, веселой и добродушной.

Радость и протест выражала одинаково – громким визгом. Мы сразу подружились, а потом я возила ее гулять в странной детской коляске, больше похожей на садовую тачку. Маленькая Наташа росла на искусственном питании, а в то суровое время это было сложно. Карточные пайки родители старались получать всякой крупой для детских каш. Обыкновенное молоко было тогда недоступной роскошью, а сгущенное выдавали по карточкам редко.

Всем в доме руководила чудесная, но очень строгая няня Аннушка, взятая буквально с улицы моим отцом для ухода за новорожденной Наташей. Прежние хозяева этой замечательной женщины эмигрировали, и она осталась «без места». В доме отца она прожила долго, до начала тридцатых годов. Наташа, а за ней и я называли ее Ня-Аня. Она была уже очень пожилой, когда захотела уехать «помирать» на родину, куда-то на Тамбовщину.

Аннушка тогда буквально выходила Наташу на этих скудных пайках, часто лишая взрослых, и в первую очередь себя, самого необходимого. Благодаря ей сестренка моя росла здоровой, даже излишне пухлой от этих самых каш. Для отца Ня-Аня была непререкаемым авторитетом, он очень был ей благодарен, а она, любя и уважая его, тем не менее учила жить «как люди», иногда сбиваясь на «барина», чем повергала отца в смятение.

В ту пору в Кремле, в Офицерском корпусе, доходившем до внутреннего дворцового двора (где стояла древняя каменная церквушка, обложенная поленницами березовых дров, чтобы не рухнула), на первом этаже была совнаркомовская столовая. Входить в нее надо было через парадное крыльцо под козырьком на витых чугунных столбиках. За первой дверью была такая же «вертушка», как в питерской «Астории», только меньше, а за ней на площадке стояло чучело медведя с подносом в лапах. Здесь был гардероб, а за ним выход во двор-садик. Дверь налево вела в столовую, где обедали ответственные работники. Это был и своеобразный клуб, где они могли видеться вне работы.

А обедали они так: ели суп, а какое-то «второе» укладывали в вынутую из портфелей плоскую тару, чтобы отнести домой. Еще им давали сухим пайком ужин: половину батона или французскую булку из серой муки и кусок колбасы или сыра. Столовая была открыта до вечера, обедали кто когда мог.

На втором этаже этого здания были квартиры. Все окна выходили на улицу, а на противоположной стороне, отделенные широким коридором с окнами во двор, размещались кухни с огромными дровяными плитами: одна – для столовой, другая – для жильцов.

В этом корпусе жили Авель Сафронович Енукидзе (один в двух комнатах), Стучки, Крестинские, Сольц, Бонч-Бруевичи, кто еще – сейчас не вспомню, кажется, Троцкий с женой и сыновьями и Каменев с женой.

Все, кроме Авеля Сафроновича и Сольца, были семейные. На коммунальной кухне весь день пекли из чего-то лепешки прямо на плите, что-то варили, одалживая друг у друга соль.

В здании Потешного дворца жили Луначарские, Цюрупа, остальных не помню. А на детской половине – Сталины, Ворошиловы и, кажется, Чичерин.

В кельях Чудова монастыря, где поселилось довольно много семей, телефонов, конечно, не было, и все срочные вызовы и распоряжения давались под расписку нарочным. Поэтому нам, детям, часто приходилось бегать в столовую к папам. И вот однажды, посланная Леной со срочной запиской к отцу, я помчалась в столовую. С разбегу влетела в «вертушку» и, выскочив из нее, попала кому-то головой в живот, получила шутливый подшлепник, что-то со смехом было сказано кем-то в ответ на мое «ой!» – и я вбежала в открытую дверь столовой. Пишу об этом так подробно потому, что человек этот был Владимир Ильич. Так в первый раз я даже не увидела его толком. Семья Ульяновых столовалась дома, а сюда его привело, наверное, какое-нибудь дело.

Мы прожили в «Метрополе» часть зимы девятнадцатого – двадцатого годов. По-прежнему брат и я нигде не учились, и я много времени проводила в Кремле с маленькой сестренкой. Мне даже доверяли гулять с ней. Обыкновенно я катала ее по тротуару, идущему от Троицких ворот, вдоль здания Арсенала, в сторону Никольской башни и обратно. Почему так подробно о маршруте – объясню потом.

Не помню точно, когда стало известно, что Чудов монастырь, а также готическое здание (то есть все постройки от Сената и до Спасской башни) будут сносить. Вначале работы происходили в монастыре, на погосте снимали надгробные кресты и ограды, а иногда вскрывали и захоронения. Однажды мне довелось издали, потому что такое место обычно было оцеплено и всех любопытных отгоняли, увидеть в изголовье гроба что-то очень блестящее, наверное из парчи, что-то еще сверкнуло; но все остальное меня так испугало, что я кинулась в дом рассказывать об этом Ня-Ане. Она вздыхала, крестилась и говорила о грехе. Когда за мной пришел брат, чтобы вести меня домой в «Метрополь», следов этих работ уже не было: это место сровняли.

Наверное, в феврале или в начале марта 1920 года мама сказала, что получила ордер на комнату, так как в «Метрополе» долго жить нельзя, а в этом доме мы будем жить постоянно. Она ходила с ордером смотреть комнату, ей все понравилось, хозяева квартиры очень милые люди, и у них есть дочка чуть старше меня.

Вскоре мы прощались с полюбившимся нам «Метрополем» и обитателями второго этажа.

И вот я опять сижу поверх багажа на повозке ломового извозчика (были такие в ту пору в Москве). Возили эти громоздкие повозки могучие лошади с мохнатыми ногами зимой на полозьях, летом в больших плоских телегах. Назывались эти лошади по-ученому – першероны, а попросту – ломовики.

Ехали мы через шумный Охотный ряд, мимо Иверской часовни, потом по Никитской в Шереметевский переулок (ныне улица Грановского), в дом № 3.

Почти все дома в этом переулке в прошлом были доходными домами Шереметева. Дом, в котором нам предстояло жить, был выстроен буквой «П», по центру был палисадник, куда выходило три подъезда, и на улицу тоже три. Этот дом и сейчас существует.

Оказывается, нами «уплотнили» семью известного солиста Большого театра Александра Владимировича Богдановича. С ним жили его жена, в прошлом замечательная певица Маргарита Георгиевна Гукова, и дочь Таня. Приняли они нас кротко-доброжелательно, очевидно, боялись худшего.

Квартира была большая, барская, в шесть комнат. Просторная передняя, направо кабинет хозяина, всюду на дверях тяжелые портьеры. Квартира тогда еще не походила на коммунальную.