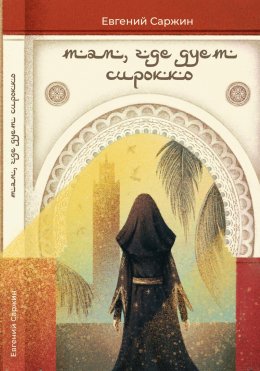

Там, где дует сирокко

Три года, как умер Махди1. А мир не пришёл после этого к своему концу, как бы этот конец ни возглашали бородатые уличные пророки в немытых галабиях, пока избранный Воздающим лежал на смертном одре. Просто, когда его сердце прекратило биться, он умер, как умер бы и самый обычный человек. А мир продолжил жить уже без Него.

И вот теперь в затерянной среди раскалённых песков Тиджикже, где провозвестник восходящего солнца некогда увидел свет, поднялись новые минареты, а к Его гробнице потянулись паломники, нечестиво называя своё паломничеством «хаджем».

Забыли, забыли, что значит истинный хадж, и куда должен раз в жизни отправиться правоверный.

Хотя, что вообще не забыли и не вспомнили опять, но уже на новый лад, за три последние десятилетия? Мир не тот, что когда-то был, и старым людям так трудно узнать прежние улицы, песни, молитвы.

Но Даулят-аль-Канун, Государство Закона, величественное здание, в каждом кирпичике которого частица грозной воли Махди, по-прежнему стоит единственным оплотом веры в океане нечестия.

Здесь у нас, на его окраине, на выгрызенном у неверных клочке суши посреди морских волн это ощущается особенно остро. К северу – заражённые, заброшенные земли, уродливый шрам отгремевшей четверть века назад Большой Войны. А дальше… А дальше то, что могут называть в новостях по-разному, но люди между собой именуют не иначе как Беззаконные Земли. Когда-то там жили ахль-аль-китаб2, люди Книги, которых можно было понять – все-таки, они поклонялись настоящему Пророку, хоть и ложно трактуя его слова. А теперь… теперь наименование «люди Книги» к ним больше не подходит. Потому что не осталось в их мире Книги, как не осталось и… Да что, собственно, вообще осталось?

Сюда, на окраину Государства Закона, слухи о жизни Беззаконных Земель доходили редкими каплями бьющегося о скалы моря, каплями, которые обжигали мучительно-сладким холодом. Там, по ту сторону моря – утверждалось в этих слухах – происходило непотребство. И люди жили так, что их и кафирами-то уже назвать было нельзя, ибо они творили то, что не подходило под определение «куфр», грех. Не знал такого Кур’ан, ибо не знали о таком древние пророки, потому и слова подходящего не придумали.

Люди по ту сторону отказывались от фитра, самой своей природы, сотворённой Аллахом, и не называли себя больше ни мужчинами, ни женщинами. Надругавшись над естеством, меняли свои тела, а вместе с телами и разум. Создания эти проводили дни и ночи в мучительно новом, непостижимом мире, где все известные человечеству пороки удесятерялись, и изобретались прежде невиданные. А устав от безумных наслаждений, они с восторгом принимали смерть, смерть нечестивую, без молитвы и мира в сердце.

Рассказы об этом наполняли души правоверных ужасом и смятением. Но если кто-то отшатывался от бездны, то другие оставались на её краю, всматриваясь к клубящуюся внизу мглу, как заворожённые.

Но «если ты долго будешь всматриваться в бездну, бездна начнёт всматриваться в тебя», сказал один из неверных когда-то (не спрашивайте, откуда ведомы мне его слова), и таких, зачарованных бездной, у нас совсем не мало.

И в сравнении с ними, смотрящими на мерзость как кролик на удава, каким привычным и домашним кажется тот грех, которому предаются честные, но слабые плотью правоверные в помеченных синим фонарём кварталах!

Мадина

Глава первая

Послеполуденное солнце заливало овальный дворик байт-да’ара3 упрямым жаром, и куцая тень навеса, под которым примостились обе девушки, крала свет, но не давала прохлады.

Впрочем, Замиль и не стремилась к прохладе – она просто о ней не думала в это время. Нет, зима на Острове случалась зябкой и сырой, но лето… каким ему ещё и быть, как не раскалённой печкой. «А мы как ягнята, насаженные над этой печкой на вертел», – подумала она и отпила глоток кофе.

Напиток, помимо привычной горечи, отдавал померанцем, и Замиль смаковала его с болезненным упоением. Жар августовского дня, удушливая дымка, висящая над камнями, и горячий кофе, который она прихлёбывала мелкими глоточками. Все остальные девочки считали, что надо быть оглашенной, чтобы пить его в такую погоду. Все… наверное, даже Джайда, которая так отчаянно пытается быть как она.

– Всё-таки жарко, – в такт её мыслям Джайда вздохнула и вытерла пот со лба. – И почему бы нам не зайти обратно в дом? Может, там мы примем душ и хоть немного…

– Возле душа сейчас очередь, – равнодушно оборвала её Замиль и повела взглядом, убеждаясь, что они одни в раскалённом дворике за резным забором. – Послушай, Джайда, у меня к тебе есть вопрос…

Джайда вскинула голову, и Замиль, в очередной раз и как всегда – с чувством лёгкой досады, подумала, как же щедро природа одарила её товарку. Джайда напоминала африканскую маску из тех книг, которые так любил разглядывать её отец. Чёрная кожа, гладкая, как лакированное дерево, безупречная линия скул, совершенные овалы глаз, нос, словно вылепленный лучшим скульптором… и Замиль с досадой подумала, что ум и красота редко ходят парой. Впрочем…

– Ты говорила про тех мужчин, что приходили к тебе в понедельник, – мягко, как могла, сказала она, – что подарили тебе чехол для наладонника и что-то там ещё…

– И ожерелье, – с готовностью откликнулась Джайда, – но ты знаешь, Замиль, они, хотя и щедры, но какие-то… странные. Оба. Курят много кефа и, обкурившись, несут такое…

Замиль нахмурилась, пытаясь понять, правильно ли перевела слово «несут» – Джайда, малийка по крови, выросла в Марокко и несмотря на все усилия так и не смогла толком овладеть островным наречием. Она говорила с сильным марокканским акцентом и то и дело вставляла в речь словечки из дарижа4.

– Так значит, они много курят, – девушка потёрла подбородок. – Скажи, а берут они с собой свой наладонник? Говорят ли по нему при тебе?

– Да, я видела у одного из них наладонник, – подтвердила Джайда, взяла чашечку кофе, отхлебнула и, не удержавшись, сморщилась, – а почему ты спрашиваешь?

– Так, просто, – Замиль улыбнулась. – Никогда не знаешь, кто придёт к нам в наш прекрасный дом. И так странно, что мужчины, которые правят этим Островом, а может, и не только им, раздетые ничем не отличаются от любых других.

Джайда только моргнула, явно не понимая намёка. Да, не всегда даётся одной женщине и ум, и красота одновременно, но ей, благодарение Аллаху, повезло. Идя вниз по улице к скверику, Замиль невольно скривилась от последней мысли. Она давно знала, что не верит, не верит ни во что из того, что видит, но полностью изгнать из мыслей и слова, и образы, которые её окружали, не получалось. Это впитывалось, как загар, которым красило средиземноморское солнце, каждое лето делая её бледную кожу, столь распалявшую их лучших клиентов, покрасневшей и шелушащейся. Зарият всегда ругалась, если видела это, но… но сейчас дело в другом.

Шейхи снова будут тут. Замиль, конечно, не знала точно, что эти люди шейхи, но была почти уверена в этом. Уж разбираться в том, как выглядят мужчины, вкусившие власти, она немного научилась – сложно не замечать этот отпечаток на их лицах, это облако высокомерия, которое, кажется, обволакивает каждое их движение. И вот…

Она оставила позади переулочек, где примостился их байт-да’ара – дом греха, или отдохновения, как лицемерно говорила о нём сама Зарият. Дом, куда добропорядочные и состоятельные горожане из «новых людей» Острова могли прийти, когда их семейная жизнь становилась слишком уж размеренной и скучной. Чтобы посмотреть на жаркие танцы в древнем левантийском стиле – так, по крайней мере, значилось в программе. Ну что ж, танцы – значит танцы. Но до вечерней программы у неё ещё есть время.

Сейчас Замиль шла по узкой улочке, которую с обеих сторон подпирали высокие заборы. Нехороший район, с усмешкой подумала она, район, куда просто так не забредёт истинный махдист. Потому что за заборами здесь не добропорядочные семейные очаги, о нет, что угодно, но только не это.

Но в этом был и плюс: её платье кричаще синего цвета, где и покрой, и узоры выдавали в ней непотребную женщину, её закрывавший лицо платок, который нельзя было даже называть никабом, чтобы не оскорблять правоверных – всё это не привлекало здесь особого внимания. Где и бродить таким потерянным, как она, если не здесь – по окраине Мадины, району, при упоминании о котором набожные махдисты морщились, как будто повеяло с помойки.

Но здесь было не так и плохо – например, кто-то разбил скверик. Скорее всего, он остался от старого города, старого времени. Пройдя мимо витых металлических столбиков на входе, Замиль воровато оглянулась, а потом, проведя рукой, отсоединила никаб. Никого, и она может постоять с открытым лицом в тени лимонных деревьев, вдыхая их горьковато-пряный, словно омывающий ноздри, аромат.

Скверик был небольшой – не более пятидесяти метров в поперечнике, потёртые скамеечки с витыми ножками почти потерялись среди разросшихся кустов. Откуда-то раздавалось тихое журчание фонтанчика.

Девушка сделала к нему пару шагов, раздражённо поводя плечами, к которым противно липла казавшаяся сейчас очень тяжёлой ткань её платья. Найек5, да жара такая, что хоть ходи голышом! Как будто для неё, ублажающей вечерами женатых мужчин, это будет большая потеря!

На деле же она только и могла, что отцепить свой намордник, и то потому, что в скверике не оказалось людей. Замиль ещё раз мысленно выругалась, и вдруг до неё долетел звук мотора и шорох шин по пыльной дороге. Кусты закрывали улицу по другую сторону скверика, но было слышно, что кто-то паркует там автомобиль. И не то чтобы это было странно – время повернуло к вечеру, к весёлым домам будут сходиться гости, но девушка вдруг почувствовала укол любопытства. Как, интересно, они выглядят в свете догорающего дня – те, кто пялится на неё, танцующую, сальными глазками, кто требует, чтобы она ложилась перед ними и… Не успев ещё подумать, стоит ли ей это делать, она резко пригнулась, так, чтобы из-за кустов её силуэт не был виден, и на корточках поползла к ограде. Колени и бедра сразу же заныли, на спине опять проступил пот, но Замиль стиснула зубы, сообразив, что подняться теперь уже будет опасно. Пусть она ещё ничего не услышала, оправдаться, что и не собиралась подслушивать, ей будет тяжело. Для многих мужчин на Острове, особенно из тех, что носят черный перстень на мизинце, женщина всегда будет виновата.

Между тем послышались голоса. Кто-то вышел из припаркованного автомобиля, людей было как минимум двое. Ругаясь сквозь зубы, Замиль примостилась за грабом в каком-то полуметре от ограды. Заметить её тут было почти невозможно, зато ей, по крайней мере, будет слышно.

За ветвями мелькнули белые пятна – мужчины, одетые в галабии. Она невольно скривилась. Чаще всего приходившие к ним люди носили одежду усреднённого островного покроя, похожую на тунисскую и, собственно, от неё происходящую. Просторные джеббы не стесняли движений, штаны же легко поддёргивались, если нужно было сесть или нагнуться. В этой одежде невольно сквозил XXI век даже у них, на их Аллахом проклятом Острове, последнем форпосте нового Халифата. Галабии из местных надевали самые ярые – те, кто воспринимал каноны нового учения всерьёз, те, кто каждым шагом и каждым жестом желал показать свою верностью новому миру. Хуже были только фанатики из западной Африки в лиловых линялых бубу6, но те вообще…

– …ещё раз говорю, не называй меня так. Лучше вообще не вспоминай настоящие имена. Здесь я Рахат, и всё остальное тебе стоит вообще забыть.

– Когда шейх Мохтар ульд…

– Нет, ты правда бываешь ослом, когда пожуёшь немного зелья, Хашим, – в голосе того, кто просил называть его Рахатом, зазвучало раздражение. – Ещё раз тебе говорю…

Далее он понизил голос, и до уха Замиль долетели только отдельные слова:

– …решится в эти… шейх… когда узнают… пакистанцы будут…

Ничего интересного, с некоторым разочарованием подумала она, просто два деловых человека в очередной раз обсуждают сделки и интриги, которые их сопровождают. В их байт-да’ара языки торгашей, осоловелых от зелий и разжигающих жар танцев, нередко развязывались, и она наслушалась всякого: от рассказов о контрабанде и запрещённых кулачных боях до заказных убийств. Ей не хотелось слушать это ещё и здесь, но подниматься уже было поздно, иначе мужчины бы поняли, что она их подслушивала, и разгневались. Гнев мужчин вообще опасен для женщин на землях Даулят аль-Канун, а уж для таких женщин, как она… и вдруг до неё долетело слово, которое словно бритвой резануло слух, и Замиль задохнулась, всё так же сидя на корточках.

Газават7.

Один из мужчин это произнёс, кажется, тот, который настаивал, чтобы его звали Рахатом.

Слово, в котором звучало…

– …долго медлили, но наконец готовы, чтобы… – далее она опять не расслышала несколько слов, но потом прозвучало: – Тогда, иншалла8, мы вернёмся обратно и сметём грязь… этот, как его… Салах…

Газават. Мужчины продолжали о чём-то говорить вполголоса, но напряжённость беседы стихала. Вот один, кажется, хлопнул другого по плечу, и Замиль увидала, как обёрнутые в куфию головы качнулись. Они опять двинулись вперёд – как стало ясно, к байт-да’ара. Впрочем, куда ещё можно идти по этому проулку. Но Замиль так и сидела на корточках, словно не замечая, как ноют затёкшие ноги и пот назойливыми струйками щекочет спину. Пот от жары или от воспоминаний, которые разбудило случайно услышанное слово.

Ужас, который оно в ней будило, был тем страннее, что никакого газавата Замиль не помнила – последние его сполохи догорели за два года до её рождения, да и проходил он, в основном, вдали от мест, где она жила. Газават, Великая война, сотрясшая мир, не только похоронившая десятки (или сотни?) миллионов людей, не только перекроившая границы. Это была Война, которая просто отменила старое время, перевернула его, как прочитанную страницу. Жадность, с которой Замиль собирала все сведения о Старом Времени, была столь же болезненной, сколь бывает у других пристрастие к гашишу. В новом Халифате вообще хмурились на слишком явный интерес женщин к ненужным для них вещам, но у Замиль было преимущество – её отверженность и одиночество. Никакой мужчина не стоял над ней, проверяя её благонравие, никому до неё не было дела в том, что не касалось танцев и утех. И Замиль отдавалась свой страсти с яростью одержимой – вновь и вновь, в закрытых кофейнях, доступ куда покупали возбуждающие пилюли или запретные ласки, она погружалась на темную сторону Зеркала – и упоенно читала о том, что было до войны. Зеркало называли Интернетом, и это было совсем недавнее изобретение. С его помощью люди могли связаться с жителями любой точки мира, словно границ не было вообще – одно это плохо укладывалось в голове. А в том мире… и она жадно собирала его осколки. Вот улицы, по которым текли толпы народа, мужчин и женщин, одетых в яркие одежды…вот огромные залы кинотеатров, где девушки обжимались с парнями и смотрели те фильмы, которые хотели сами, не заботясь о мнении Шура-аль-канун… вот рестораны, где можно было есть то, что ты захочешь, вот бары, где подавали алкоголь (Замиль несколько раз пробовала из-под полы домашнюю граппу, но больше об алкоголе не знала ничего), вот… вот та жизнь, которая могла бы быть у неё. Которую перечеркнуло мрачное, тягостное, кровавое безумие. Война, расколовшая мир на До и После, оставившая по себе дымящиеся остовы разбомблённых домов, закрытые аэропорты, заражённые земли, моря, в которых тонули катера с новыми и новыми беженцами.

Война, в горниле которой родился другой мир, единственный мир, который был у Замиль – из которого она так страстно мечтала вырваться.

Глава вторая

Салах знал, что, увидев его, эти люди кривятся от презрения. Для него это было такой же данностью, как и то, что вода в море мокра, а ночи в его родной пустыне пронизывающе холодны. Такова жизнь.

И он поддёрнул свои штаны ещё раз. Абдул спрашивал его, почему не купить себе нормальную одежду. Под «нормальной одеждой» тот мог подразумевать что угодно – платье торговцев Мадины и прочих уважаемых людей Острова, шитую под заказ галабию. Или – Аллах его ведает – даже те жуткие тряпки, в которых щеголяли некоторые его земляки, лиловые или зеленоватые бубу. Как же, одежда самого Махди, дыхание священной земли…

Но ему хватило этого дыхания ещё дома, альхамдулиллах9, традиций в его жизни было достаточно. Ещё во время работы в Нуакшоте он оценил неброскую практичность одежды назрани: свободно висящих джинсов и широких рубах из той же ткани, футболок и этой обуви… как там они называют её? Кроссовок. Здесь, на Острове так сейчас ходили «старые люди», которым позволили прозябать в своих заблуждениях, рассудив, что ложная вера лучше, чем никакой, да работяги, которым важнее была одежды, не путающаяся в оборудовании. Ну а он-то кто?

Нет, конечно, и он мог, как это делал Абдул, снимать пропахшую машинным маслом и морским запахом рубаху и одеваться как уважаемый человек. Тогда бы презрение в обращённых на него взглядах исчезло, по крайней мере, до тех пор, пока люди бы не узнали о его ремесле.

Да, на него бы смотрели сейчас совсем иначе, прикинься он, пускай только по одёжке, одним из них, но что ему до того? Или он не видел, как все эти лощёные торгаши, такие набожные и верные Обновлённому Учению на словах, заказывали у него запретные программы или просили перевезти их детей через границу? Или не видел, как они приходили в байт-да’ара, с ханжеской стыдливостью снимая черные кольца с мизинцев возле входа? И это им его судить?

И Салах спокойно опирался локтем о подушку, перебирая пальцами другой руки чётки, и с полуулыбкой рассматривал собиравшихся вокруг гостей.

Комната – общая, на допуск в другие он не покушался – была обставлена в том же лицемерном стиле, которым отличались все заведения такого рода – попытки сочетать требования Обновлённого Учения с намёками на запретные удовольствия, блага современного мира с потугами воссоздать дни славы Халифата. Ложа для гостей и тут же круглые магнитные батареи, где они могли подзаряжать наладонники, песочные печки, на которых им варили кофе по-турецки, и блендеры, смешивавшие фрукты со льдом в прохладительную смесь. Люди только начинали собираться, и кроме него на лиловых подушках отдыхало всего пять или шесть человек, одетых как состоятельные горожане. Но вот полог на двери качнулся, и звякнули украшавшие его колокольчики.

– Ис-саламу-алейкум, Рахат, – услышал он вкрадчивый голос Зарият, – ты опять решил развеселить моё старое сердце!

Скосив глаза, он увидел, как толстая Зарият всплеснула руками, приветствуя новых гостей. Двое мужчин как раз встали в дверном проёме, вальяжно, с хозяйским видом оглядываясь по сторонам. Их белоснежные галабии, сшитые так просто, что за этой простотой угадывался индивидуальный заказ в лучших мастерских, казались снегом на горных вершинах Атласа.

– Салам, красавица, – заговорил один из них, и от звуков его голоса Салах вздрогнул и вскинул голову, пытаясь рассмотреть лицо говорящего, – редко какое место во всей благословенной Мадине, веселит меня так же, как…

Человек продолжал что-то говорить, произнося слова как житель северного Туниса, а Салах, замерев на пару секунд, опустился обратно на подушку с кривой усмешкой. Лицо вошедшего было плохо видно, но и голос, и манера речи, и стать не оставляли сомнений. Быстро же увиделись. И где!

– Мятный чай, макруд и кат10, – обрывисто сказал второй, так и не ответивший на приветствие Зарият. – Достаточно, Рахат!

Поперхнувшийся на полуслове, его спутник двинулся вслед за Зарият по просторному покою, оглядываясь по сторонам. Салах на секунду почувствовал желание если не спрятаться, то отвернуться, но, мысленно выругавшись, подавил его. Нет уж, не от этой лицемерной сволочи ему прятаться. Может, в конце концов, они просто пройдут мимо него.

Не прошли… Широко шагая и не слишком заботясь о тех, кого задевали по пути, два человека следовали за Зарият, и один из них постоянно оглядывался с самодовольным видом… пока его взгляд не наткнулся на Салаха. Он даже сбился с шага, буравя его взглядом, но Салах только дёрнул уголком рта. Конечно, тот тоже его «не узнает», и это правильно, но…

В таких заведениях, кроме общего покоя, были, конечно, комнаты для особых гостей. Салах не знал, как они выглядели – никогда не бывал. Но, конечно же, такие, как Рахат (который ему представился под совсем другим именем, да и здесь, скорее всего, назвал не своё) не усадят свой благородный зад среди «простых», насколько можно такими назвать собирающийся здесь люд. Хотя под их дорогими галабиями тоже скрывается грешное тело, которое они будут, как и все, собирающиеся здесь, баловать зельями и блудом.

До начала «программы», как пышно Зарият именовала угощения и танцы, распалявшие гостей, оставалось ещё немало времени. Рановато пришёл, да. Значит есть время и для чая.

Он неторопливо поднялся, отряхнул невидимую пыль и двинулся поперёк зала. По спине, как назойливые мухи, ползали негодующие взгляды гостей. Ладно, те двое – люди непростые, сразу видно, но этот-то увалень чего тут бродит?

Подойдя к прикрытому переливающейся занавесью проёму, Салах несколько раз громко хлопнул в ладоши.

– Эй, кто здесь есть? – громко проговорил он.

Не прошло и трех секунд, как занавесь качнулась, и из-под неё показалась девушка. По крайней мере, ему сперва показалось, что это была девушка.

– Что хочет мой господин? – спросила она.

На девушке было привычное для дома Зарият облачение – полупрозрачные шальвары пурпурного оттенка, не скрывавшие очертания ног, широкий пояс, свободная блуза поверх. Танцевать она, очевидно, не будет – её задача сегодня другая.

– Хочу начать с чая и разговора. Пришли мне девушку из сообразительных, и пусть принесёт вскипевший чайник, два стакана, китайский чай и всё, что нужно, – лениво бросил он, – и подбери такую, которая бы понимала язык Махди.

Та нахмурилась, и он понял, что на самом деле этой «девице» за тридцать лет, хотя она, очевидно, хорошо ухаживала за своей кожей и старалась выглядеть моложе.

– Мне повторить еще раз? – с усмешкой спросил Салах.

– Нет, мой господин, все понятно – девушку и всё, что нужно для чая. Захватить ли ей так же пилюли? У нас есть…

– Если бы я нуждался в пилюлях, я бы тебе об этом сказал, – прервал её Салах, – но силы, данной мне Всеблагим, хватает и без них. Ты так и будешь стоять?

Женщина нахмурилась ещё сильнее, из-за чего её возраст стал более заметен, кивнула и, повернувшись, двинулась к занавеске, ограждавшей ту часть покоя, где готовились к своей работе остальные. Её раздражение было заметно даже по неестественно ровной спине, и Салах усмехнулся.

Подручную Зарият бесило в нём всё: и рабочая одежда, в которой он пришёл в их заведение, и его речь. Здесь, чаще всего говорили на мушатари – общем языке, который возник на острове после Переселения из смеси говоров Северной Африки с правильным арабским – ближе всего к нему была, пожалуй, речь тунисцев. Салах, конечно, прекрасно знал его, но в такие минуты предпочитал говорить на родном хассания11. Гортанное наречие, принесённое из глубин Сахары, было бы безнадёжно провинциальным, если бы не одно «но» – это был родной язык Махди, на котором тот нередко говорил со своими приближёнными. Не так мало свирепых махдистов из Западной Африки поселилось на Острове, многие заняли важные посты, и проявлять к их речи неуважение не было разумно. Вот и сейчас эта женщина – Салах так и не узнал её имени – гадает, кто он. Человек, который носит одежду рабочего, но выложил круглую сумму на входе и обращается к ним на языке орденских фанатиков. Он ей определенно не нравится, но вдруг и правда как-то связан с Орденом Верных? А раз так, то его лучше не гневить.

Интересно, кого же она ему пришлёт?

Долго ждать не пришлось – из-за занавеси, за которой исчезла первая девушка, вскоре появилась другая. На этот раз слово «девушка» подходило без всяких оговорок – с первого взгляда было видно, что она ещё очень юна, никак не старше двадцати лет. Чернокожая, скорее всего, малийка или нигерийка, и красивая удивительной, почти совершенной красотой. Плавная линия скул, глубокие овалы глаз и точёная шея. Салах никогда не считал себя тонким ценителем женской красоты, но невольно засмотрелся.

Та неторопливо подошла к нему и глубоким, мелодичным голосом проговорила:

– Салам алейкум, Балькис сказал, что ты скучаешь, но никто не должен грустить в весёлом доме Зарият. Я здесь, чтобы развлечь тебя.

Салах сделал ей жест, приглашая сесть рядом, и только ухмыльнулся. Девушка старалась говорить на хассания, но её речь звучала неуверенно, она постоянно путала её с дарижа. Почему, интересно? Она же не может быть марроканкой, не с такой идеально-черной кожей.

– Салам, красавица, – он кивнул, видя, как из-за занавеси показалась ещё одна девушка – не слишком красивая молодая магрибка, тащившая круглую портативную печку и чайник, – я хочу выпить чая и поговорить… пока не пришла ещё ночь. Скажи, какое имя дали тебе при рождении?

Вопрос, как он почти сразу сообразил, был достаточно глупым – большинство девушек тут пользовались ненастоящими именами, но на скульптурном лице чернокожей гурии не дрогнул ни один мускул.

– Меня зовут Джайда, – сказала она.

– А меня – Салах, – ответил Салах и щёлкнул переключателем печки.

Глава третья

Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо. Замиль мысленно повторяла это слово на языке, на котором давно не говорила вслух и уже даже не думала. Но сейчас оно выражало её чувства лучше всех прекрасно ей известных арабских непристойностей. Что же она натворила? И как до этого дошло?

Она приподняла чашку с кофе и сделала глоток, едва чувствуя вкус любимого напитка. По кофе пошла рябь, и девушка осознала, что это дрожат её пальцы. Пальцы или всё тело.

Она поставила чашку на стол – та тихо звякнула – и огляделась по сторонам, больше, чтобы собраться с мыслями. Конечно, вокруг ничего не изменилось. То же оформленное в магрибском стиле кафе «Аль Куодс», тот же зал, в котором сидела она в своём синем платье – зал, где ели и пили «старые люди», работяги и… падшие женщины. Те, кого новые хозяева жизни не желали видеть рядом с собой. Впрочем, надо отдать должное, кормили здесь, даже во втором зале, вполне прилично, а кофе так и вовсе был в лучшим в районе. Она и завтракала тут обычно в это время. Но сейчас кусок не лез в горло, и даже любимый кофе по-тунисски горчил и раздражал.

Что же она натворила?

Конечно, ей нужны были деньги, больше, чем уже успела накопить. Если она хочет покинуть эту проклятую Аллахом дыру, если хочет вырваться из той липкой, пропахшей лицемерием, похотью и катом трясины, в которой оказалось – то без денег никак. Но не только ради денег она это сделала, нет, не только.

Вечер как вечер – она размялась с другими девочками, которые должны были танцевать, натерла маслом те части тела, которым надлежало блестеть, уложила волосы, чтобы придирчивая Балькис осталась довольна (ох, она и загордилась, когда Зарият сделала её старшей). Всё, как всегда, но словно заноза сидела где-то у неё в мозгах, словно некое слово, которое она слышала, отдавалось в закоулках сознания болезненным эхом.

Та встреча, да. Ну, на самом деле, её-то и встречей назвать не получается – Замиль не видела лиц мужчин, а те вообще не подозревали, что она слышала их разговор. И всё же его обрывки засели в памяти. Газават.

Не то чтобы она слышала это слово первый раз за эти годы – оно притча во языцех у многих. Велеречивые имамы, бичующие падение Беззаконных Земель, полусумасшедшие уличные дервиши, бездельники в кофейнях и чайханах… но в этот раз, как ей казалось, всё обстояло по-другому. Так говорило ей чутьё, а Замиль привыкла его слушать.

А вот что чутьё говорило ей по поводу остального, что произошло ночью?

После танцевальной программы она стояла в раздевалке, цедя по глоточку лимонную воду. Рамадия, одна из девочек, курила ментоловую сигарету напротив. Балькис появилась на пороге неожиданно и окинула их недовольным, как всегда, взглядом.

– Замиль, – сказала она, – тебя выбрали. Важный гость.

Словно увидев, что эти слова не произвели ожидаемого впечатления, с нажимом повторила:

– Очень важный.

Сейчас бы сказать, что Замиль что-то почувствовала, что её женское чутьё дало какой-то сигнал, но… нет. Она лишь поняла, что её зовут для какого-то из особо важных гостей, тех, к кому пронырливая Зарият стремилась любым путём подольститься. Такие бывали у них иногда, но особого пиетета Замиль перед ними не испытывала – без одежды они ничуть не отличались от любых других мужчин.

Она и сделала всё как надлежало: приняла душ, смыв танцевальный пот, ещё раз подвела глаза и брови, смазала мазью те части тела, которые не видят солнца – всё привычно, как в любой из вечеров. Заскочив в комнату, открыла ящик с личными вещами и поспешно вытащила сумочку. Сумочку, в которой было то, что иногда нужно мужчинам, от горячащих мазей до… Всё как в любой другой вечер – важный клиент у неё был не впервые.

Она увидела этого мужчину, когда Балькис вывела её к комнатам для лучших гостей, и замерла от нехорошего предчувствия. Тот стоял перед ней покачиваясь, и его губы раздвигала самодовольная усмешка, в уголке рта пузырилась слюна. Замиль знала, как действует кат, но тут явно было что-то серьёзнее – скорее всего, мужчина затянулся кефом, зельем, что им везли из Марокко или Мали. Об этом говорили и его глаза, с трудом фокусировавшиеся на чем-либо и покрасневшие.

Многие мужчины отдавались здесь этой слабости, и на самом деле это мало волновало Замиль. Но в силуэте, в позе её хозяина на этот вечер было что-то очень знакомое. И когда он, не без труда разомкнув губы, заговорил, его голос эхом отдался в голове Замиль.

– Дева танцует как гурия, да, но выглядит как назрани. Я отдеру тебя, а потом переверну и отдеру еще раз, ты знаешь?

Замиль не обращала внимания на его не слишком связную речь. Голос, сам голос развеял последние сомнения. Тот же высоковатый, с редкими хрипящими нотками, тот же заметный северотунисский выговор. Это его она слышала там, за зелёным полотном кустов. Он говорил другому человеку, что всё изменится, о гибели кафиров, о газавате. И он очень важный человек, раз сама Зарият так ищет его расположения. Он…

– Иди за мной, – бросил мужчина и, повернувшись, попытался зайти в комнату, в первый раз промахнувшись и врезавшись в косяк.

– Бара наик!12 – выругался он.

Замиль на негнущихся ногах последовала за ним, так и не проронив ни слова.

Как она и ожидала, её клиент употребил слишком много разных зелий, чтобы быть способным на выдающиеся мужские подвиги. Он мял её так и этак, пыхтел и, едва добившись своего, свалился на подушки рядом. Было очевидно, что на большее его сегодня не хватит. Зато он ещё мог говорить.

– Всё изменится, наик, скоро всё изменится, ты увидишь сама. Мы не закончили работу, сам Махди её не закончил, но сейчас-то мы дойдем до конца. Тифли13, ты ещё увидишь огонь и дым, ты ещё увидишь гнев Аллаха, клянусь Кораном моего отца!

– Да, господин, – лежащая обнажённой рядом с ним Замиль отвечала, как надо, с трудом проглатывая стоявший в горле ком ярости и отвращения.

– И этот муташаррид14! Он ещё припёрся сюда в своём рванье! Хватило же наглости, наик, – продолжал витийствовать мужчина, – такие как он только позорят святую землю Махди, но, раз Аллах в своей непостижимой мудрости создал их, значит имел свою цель. Ведь и от него была польза, ты знаешь ли, моя маленькая лань?

Он попытался взять Замиль за подбородок, но промахнулся. Да, он явно затягивался кефом и не раз, и скорее всего, принял ещё что-то. Его движения становились всё более неловкими, а речь – сбивчивой.

«Хотя бы не облевал кровать», – невольно подумала Замиль.

А мужчина продолжал говорить. После их неловкой любви вся его мужская сила, казалось, устремилась в болтовню.

– Мы же встретились с ними прямо в море, бара наик… этот мавританец нас туда отвёз, и если бы он просто пропал, видит Аллах, было бы лучше для всех. Но раз он ошивается тут… а они, наши братья, живут там, в этой гнили, где только куфра15 и харам! Аллах, дай им силы не сойти с ума от неверных свиней вокруг! Мы увидим огонь, слышишь ли крошка, мы увидим огонь, и мор, и ярость! И Газават будет завершён, и…

Мужчина еще долго разорялся, и речь его была всё более бессвязной. Замиль слушала молча, лишь вставляя «да, господин» и «иншалла» там, где это было нужно. За обычным отвращением её вдруг охватил страх. Кто он, этот «особый гость» Зарият? Просто ли богатый торгаш, которому нравится порассуждать о политике? Или за всем его трёпом про Газават, про мор и очищающий огонь для Земель Беззакония стоит что-то большее?

Мужчина замолк, и по неровному дыханию она поняла, что зелья наконец сморили его. Такое она видела уже не раз и не глядя готова была поклясться, что из уголка рта у того течет струйка вязкой слюны, совсем как у её отца, когда… когда он говорил с ней о тех же вещах. О гибели забывшего своё естество мира. О Газавате, который очищающим пламенем выжжет скверну. О том, как взойдёт новое солнце.

Вдруг Замиль услышала странный звук и вздрогнула, но потом успокоилась, сообразив, что это всего-навсего звук сообщения на наладоннике. Её собственный остался в комнате, но этот мужчина, очевидно, захватил свое устройство с собой и оставил где-то рядом с кроватью, и…

Замиль вдруг похолодела от пришедшей ей в голову мысли. Его наладонник лежит рядом с ней. И он включён, раз принимает сообщения. А в сумочке, которую она взяла с собой, есть съёмный диск, в котором она переносила данные. Что, если… она впилась ногтями в шёлковое покрывало под ней. Если об этом узнают, то страшно даже представить последствия. Торгаш бы приказал избить её, а Зарият выгнала бы из байт-да’ара. Шейх бы отдал своим телохранителям, а после волны прибили бы её тело к скалам. Но ведь он спит. И Замиль ещё раз повернулась и нарочито громко поворочалась. Ровное дыхание мужчины не нарушилось – после таких зелий спят крепко, тяжёлым, душным сном.

И Замиль, не признаваясь даже себе самой, что намеревается делать, тихо приподнялась. Покрывало упало, она стояла посреди комнаты совершенно нагая и так же слушала дыхание мужчины, который владел ей сегодня. Если бы он проснулся, она бы сказала, что просто встала по нужде.

Но, как и ожидала Замиль, сон у её сегодняшнего клиента была крепок. Она сделала пару неслышных шагов к своей сумочке, легким движением раскрыла её. Копаясь в потемках, она натыкалась на мази, резинку и даже тонкую верёвку, которой некоторым из мужчин нравилось её связывать, и, как её спящий клиент, беззвучно шептала тунисские ругательства. Но в итоге нашла овальную пластинку диска.

Если она сможет открыть его наладонник, если тот не защищён… кто знает, что ей доведётся узнать? И какую выгоду она сможет из этого извлечь? В голове Замиль лихорадочно мелькали строки, прочитанные в Зеркале, в «коридорах», куда она иногда забиралась. Информацию продают. Так значит…

Шейх (если это был шейх) оказался самонадеянным придурком. Его наладонник не был защищён и по прикосновении к голубовато мерцавшему экрану сразу же выдал зеленое окошечко «маль-амр». Полосы бесед, арабская вязь. Боясь даже вдохнуть, дрожащими пальцами Замиль вставила диск в отверстие и лихорадочно заскользила пальцами по монитору устройства.

О, Мадина, вечно полная пестроликой толпой, гудящая разворошённым ульем! Уж сколько есть городов, над которыми реет знамя с восходящим солнцем – от малярийного Лагоса до базарного Багдада, но нигде всё величие и блеск Государства Закона не ощущаются так, как здесь, в твердыне веры на выгрызенной у нечестивых земле!

И нигде из-под этого блеска так не разит гнилью.

Махди, посетивший Мадину незадолго до своей кончины, говорил о древней земле Халифата, которая вернулась домой, о том, что Остров озарили лучи восходящего солнца и спасли его жителей – и тела их, и души – от зловонного безумия обречённого мира. И слова его выбиты золотой вязью на стеле, что вздымается на входе в порт.

Ибо разве это не так? Над оставшимися от старых хозяев кварталами уже топорщатся свежей порослью скороспелые минареты (хотя самые старые, говорят, построили и до Великой Войны), и радуют глаз вывески над старыми ресторанами, обещающими, что всё подающееся в них – строгий халяль, и плывёт из висящих на фонарях динамиков азан, заставляя правоверных преклоняться ниц в специально построенных для них комнатах. А старые люди, те, что не смогли удержать ни свой город, ни свой мир, лишь уважительно обходят новых хозяев жизни. Им позволили остаться в потерянном городе, но показали их место.

Мадина, бастион Государства Закона, величественно плывёт в лучах восходящего со стороны Леванта солнца. А по её широким улицам и узким переулкам грибковой гнилью ползёт грех.

О, разумеется, грешат везде – уж поездив по землям нового Халифата, он мог о том сказать с уверенностью. Везде он есть – тот липкий, тайный грех, проглядывающий украдкой из-за занавешенных благочестием окон. Люди дурманят себя зельями, и наполовину разрешёнными, и запрещёнными, люди сквернословят, люди блудят. Везде: и в весёлом Бейруте, и в суровом Эр-Рияде, да даже, наверное, в Мекке, чья слава сильно поникла с тех пор, как взошла звезда Махди.

Но нигде грех не лукав и не силён так, как в Мадине. Город, где случайный сосед в кофейне с липкой улыбкой предложит тебе разжигающее любострастие зелье, где по одному знаку в шишу16 добавят каплю того, что унесёт курящего в причудливые грёзы. Город, где целый район «плохой», ибо его «дома отдохновения» предлагают не только полюбоваться на пляшущих левантийские танцы красавиц.

Город, где каждый знает, что сосед грешит, но не кинет в него камень упрёка, ибо такой же получит и в ответ.

Но всё же и зелья, и блуд, и даже хмельной напиток из виноградной лозы, который вопреки всем запретам гонят «старые люди» – это не самое худшее. Человек всегда остаётся человеком, ему хочется туманить разум и ублажать тело. Но Мадине известен и грех совсем иного рода.

Они близко – Беззаконные земли, совсем близко, протяни только руку. А что так привлекает человека, как не ужас и мерзость? И пересекают древнее море катера муташарридов, и привозят они то, что хуже любых зелий – маленькие, не больше ногтя пластинки, из которых ползёт скверна. И в тайных местах собираются люди, пристрастившиеся к этому новому дурману, и покрасневшими глазами пялятся в мониторы, а пальцы танцуют по клавиатуре. И видят они мерзость, тянущую свои щупальца с другого берега.

Сколько их, людей, которые не грешат сами, но, прильнув к экранам, жадно впитывают пороки других – пороки, которым нет даже имени в Книге Книг. И поистине, лучше бы они блудили!

Глава четвёртая

– Мадина как женщина, чем больше ты ей даёшь, тем больше она требует, – усмехнулся Абдул и отпил ещё глоток чая.

На веранде, где они сидели, было душно, воздух над камнями брусчатки, казалось, дрожал от жара. Но они пили горячий чай, потому что, а чем же ещё будет утолять жажду в жаркий день настоящий магрибец?

– Мне не нравится это дело, – Салах повторил свою мысль в который раз, вертя в руках пустой чайный стаканчик, второй выпитый за вечер. – Дело не в том, сколько мы потратим и сколько заработаем. А в том, что я не хочу дел с такими людьми, даже если они хорошо платят.

– Бара наик, да они больше чем просто хорошо платят! – невольно повысив голос на последних словах, Абдул тут же спохватился и, почти не поворачивая головы, скользнул глазами по веранде. Не похоже, чтобы кто-то заинтересовался их разговором, и он, подергав тонкие, подстриженные по местной моде усы, продолжил:

– Не понимаю тебя, Салах… ты уже таскал для шейхов запретные программы, фильмы, зелья, да я не знаю, что. Ты знал, что эти люди – шейхи, и я это знал, и никогда это нас не беспокоило. Мы, конечно, рисковали, но Аллах любит храбрых, разве не так? Всё ведь, как раньше.

– Нет, – Салах сказал это жёстче, чем намеревался, хотя и всё так же вполголоса, – нет, – повторил он и, словно подыскивая слова, оглядел залитую ярким светом улицу.

Они встретились в центре города, невдалеке от порта, и сейчас, глядя на тяжёлые стены домов, дававшие им благословенную тень, на резные прутья балконов, на едва заметный просвет, где от узкой улицы отходил еще более узкий переулок, Салах ещё раз подумал, насколько чужие они этому городу. Можно поставить здесь чайхану на месте прошлой кофейни, можно развесить вывески на фусха17, можно включить магрибские мотивы, но от самих разогретых камней шло дыхание прошлого. Дыхание окончившегося века назрани.

– Сейчас всё не так, как раньше, – повторил он, опять повернувшись к Абдулу, – раньше мы возили обычный хабар, и мы знали, что это. Люди хотят грешить, их природа слаба. И мы знали, что грешат все. А теперь мы влезли в дела Ордена Верных. Тех, от кого я всегда хотел держаться подальше. Ты вспомни, как они нас нашли?

– Да ладно тебе, – начал было Абдул, но осёкся. Наверное, вспомнил.

Заказ, который передал Салаху человек, называвший себя Хашимом, поначалу не так уж сильно отличался от обычных: уйти в нейтральную зону, пересечь там море и встретиться с братьями с той стороны, которые живут в одной из стран Союза Обновления – он знал, что называется то государство именно так, но понятно, заказчики именовали его «Беззаконные земли». Получить у них товар, вернуться на Остров, передать его надёжным людям. Но было то, что насторожило Салаха сразу же. Это цена. Хашим готов был платить много, вдвое больше того, что обычно можно заработать на таком заказе. Но также намекнул, что если Салах не сумеет удержать рот закрытым, то одним муташарридом в пограничных землях станет меньше.

И опять-таки, это не было удивительно само по себе. Многие из тех, кто тайно потреблял запрещённый товар, были высокопоставленными людьми (говорят, попадались такие и среди шейхов!). Они знали, чем рискуют, и часто давали знать муташарридам, что заказать убийство для них будет более приемлемо, чем терпеть болтовню.

Но в этот раз всё шло не так. Салах собирался работать с Абдулом и полагал, что вдвоём они справятся не хуже, чем обычно. Но когда они были уже в Мелилье, им позвонили. Обоим. На номера, которые они не раскрывали никому. И тогда Салах понял, что дело даже серьёзнее, чем он опасался.

Теперь задание поменялось: с ними должны были отправиться ещё два человека, до борта судна, которое они встретят по указанным координатам. Это сверх получения товара. И отказаться уже нельзя – на это намекнули совершенно однозначно.

Он подумывал о том, чтобы просто исчезнуть, благо задаток, который выплатил ему Хашим, был щедр, но не решился. Не только потому, что не хотелось терять богатого заказчика, но и потому, что он понимал, в какую ярость это его приведет. А весь его жизненный опыт говорил – таких людей как «Хашим» (как бы его там ни звали по-настоящему) злить не стоит.

Но сейчас он задумывался, а может, лучше было бы исчезнуть? В конце концов, он знал, как надо теряться, даже от таких всеведущих людей, как его нынешний заказчик. И мест, чтобы залечь на дно множество. Закон «Государства Закона» был дырявым, и человек мог потеряться здесь, если прилагал к тому усилия. Да вот хотя бы в Сусе…

Но он не потерялся. Они приняли в Мелилье двух человек, говоривших на алжирском диалекте, и отчалили в море.

В нейтральных водах Салах ожидал увидеть лёгкий моторный баркас или прогулочную яхту – под такие часто маскировали свои суда муташарриды Союза Обновления. Вместо этого их встретил корабль. Настоящий, полноценный грузовой транспорт. Не нужно было видеть флаг, чтобы определить судно Нанкинского блока, и когда капитан с раскосыми глазами шагнул на их судно, Салах окончательно понял, что ввязался во что-то совсем нехорошее. За капитаном-китайцем (он мог быть, конечно, тайцем или корейцем, но Салах слабо понимал, в чём между ними различие) спустились ещё три человека. Другой китаец и двое тех, что, видимо, и были их «братьями с той стороны». Выглядели эти мужчины как алжирцы или марокканцы, что, впрочем, он сразу же понял по их речи, хотя те старались говорить на фусха.

Приветствовав Салаха и Абдула скупым «саламу алейкум», люди обратились к их сопровождающим, попросив назвать слово. Один из двух молчаливых мужчин, которых выделили им в сопровождение, сказал «чёрный ибис» по-алжирски.

Тогда братья перешли на французский и объяснили китайцам, что перед ними именно те люди, которые и должны были их встречать. Их молчаливые спутники перешли на китайский корабль, а встретившие их магрибцы передали им семь запечатанных цилиндров. В таких обычно и сохранялись носители памяти для наладонников, и ничего особо удивительного, но… передавая им товар, магрибцы сопроводили его восклицанием «аллаху акбар!».

«Хашим» велел ему оставаться на связи, мол, кто знает, может, его услуги опять понадобятся, а потом очень чётко дал понять, что если он попробует просто исчезнуть, то его найдут.

– Они говорят, что найдут нас, – повторил он вслух наклонившемуся через стол Абдулу, – не знаю, смогут ли. Но мне всё это не нравится.

Абдул пожал плечами.

– Нам уже приходилось бегать и от полиции, и от стражи Зеркала, – сказал он, – ты знаешь правила. Лучше скажи, ты вроде собирался вчера вспомнить, что ты мужчина, и заглянуть, наконец, в веселый дом. Ну, и как прошло?

Такие вещи мужчины обычно спрашивали друг у друга с похабными сальными ухмылками, но Абдул был серьёзен. Почти. Лишь уголок его рта кривился, словно он подначивал Салаха к ответу.

А вот Салах усмехнулся.

– Я был вчера с чёрной, – сказал он, – малийкой, кажется, но говорит, как марокканка. И думаю, пойду к ней сегодня. Пока есть деньги и пока есть время. В море можно заржаветь без женщин. А ты прав, Абдул, Мадина – это женщина.

Глава пятая

– Этот твой Салах придёт сюда? – нервно переспросила она Джайду, и малийка качнула головой.

– Он так сказал, – и Замиль в очередной раз поморщилась от её сильного марокканского выговора.

Надо же, вот и Джайда оказалась полезной. Её клиент, этот Салах, припёршийся в одежде работяги из порта, оказался, во-первых, денежным, во-вторых, разговорчивым. Закончив забавляться с Джайдой, он предложил ей пожевать ката, после чего они начали говорить. Бедная простушка не поняла и половины того, что он ей рассказывал, но когда ещё взвинченная после своего ночного подвига Замиль услышала, что говорит Джайда, то ощутила холодок где-то в животе. Неужели это он и есть – её шанс, который она ждала годами?

Исходя из намёков Джайды, её вчерашний клиент был муташарридом. Замиль, конечно, знала про таких людей и раньше. Те, что появились в разделённом границами мире, что могли пересечь огромную лужу, отделявшую их Закон от чужого, мерзкого Беззакония, и принести с той стороны плоды этого беззакония. Плоды, которые даже в новом Халифате, к бессильной ярости имамов, пользовались немалой популярностью. Про таких людей, конечно, знали все, но раньше Замиль не встречала ни одного лично. Как-то они держались в стороне от весёлого дома Зарият. И вот сейчас… с усмешкой она вспомнила, как бы звучало название их ремесла на родном языке её безумного отца. Smuglere18. Впрочем, она уже так давно не то, что не говорила, но даже и не думала по-датски.

– Ты всё помнишь? – ещё раз повторила она Джайде, – ты скажешь, что есть подруга, что эта подруга ищет человека… который много знает, и что она предложит ему самую важную сделку в его жизни. И добавь, что я готова буду лечь с ним бесплатно.

– Хорошо, – Джайда кивнула, выглядя немного потерянной и грустной.

Замиль улыбнулась ей утешительно и предложила выпить ещё лимонной воды. Джайда кивнула, всё так же с лёгким недоумением и даже, кажется, обидой.

Замиль, конечно, понимала, почему та липнет к ней и пытается угодить.

Джайда была не просто новенькой – хотя новенькой условно, ведь пробыла тут уже больше года – она была чужой. Никто не знал достоверно, где она родилась, сама девушка утверждала, что её родители из Мали. На это указывало её телосложение и цвет кожи, однако она носила марокканское имя, а её родным языком явно была марокканская дарижа. Именно этому не стоило так уж удивляться. После Газавата и всего, что за ним последовало, огромное количество людей оказалось сорвано с родных мест. У Зарият тоже можно было найти кого угодно от коренных жительниц острова до угольно-чёрных уроженок тропиков.

Дело было не в том, откуда Джайда родом, а в том, что каждой стае нужен свой изгой. Нужен он оказался и отверженным женщинам из дома отдохновения Зарият. И несчастная марокканка, не то малийка, прекрасно подошла на эту роль. Явно выросшая в какой-то глуши, Джайда до сих пор не могла стереть с себя отпечаток родной деревни, как ни старалась. Она уже прекратила по-детски восхищаться полными людей моллами и пугаться верениц машин на проспекте Африки, но так и не освоила до конца общее наречие Острова, постоянно мешая его с марокканским диалектом. Она не умела правильно есть, правильно входить в комнату с мужчинами, не умела поддержать беседу с товарками на правильную тему.

И при этом Аллах по лишь Ему известным причинам одарил её поистине совершенным телом и врождённой пластичностью, из-за чего она танцевала как гурия, и всё больше мужчин хотело отведать именно вон ту чёрную девку. И Джайда с её сельскими манерами и точёным телом, приносила Зарият всё новых и новых клиентов, получая всё более крупную долю.

Ну и как после этого прикажете к ней относиться?

Некоторые игнорировали её, делая вид, что её просто не существует. Другие, похитрее, изощрялись в тонких насмешках, которые простодушная Джайда понимала слишком поздно. Третьи просто были грубы.

Но не Замиль. Её интересовали совсем другие вещи в последнее время, она спала с Джайдой в одной комнате и относилась к ней с тем же равнодушным, отстранённым дружелюбием, что и ко всем остальным. И уже этого той хватило, чтобы принять её за подругу. А уж особый статус, которым Замиль пользовалась у Зарият, делал для Джайды эту воображаемую дружбу особенно ценной. А для Замиль она оказывалась и просто полезной.

Так, Джайду уломать удалось, а с её чувствами можно будет разобраться позже. Если оно будет, это «позже», и именно здесь. Мысли, лихорадочно метавшиеся в голове Замиль, начали обретать черты некого плана или, по крайней мере, его подобия. Муташарриды пересекают Средиземное море. Они могут добраться до той стороны. А ещё они знают выходы на тёмную сторону Зеркала – закрытые страницы и «коридоры». Последнее Замиль представляла себе весьма смутно, но это было место, где обсуждались незаконные дела и продажа всевозможного тахриб19. Там торговали и информацией – это она знала, в том числе от своих особо разговорчивых клиентов. Но, раз так, не получится ли там продать то… то, что она сумела скопировать с наладонника этого обкурившегося шейха? А если объединить это с теми деньгами, которые она уже успела накопить, может, этого хватит, чтобы сбежать? Чтобы добраться до земель, откуда был родом отец, и которые не скованы лицемерным благочестием Закона?

Замиль женским чутьём ощущала, сколько дыр в её плане. Захочет ли этот муташаррид купить её информацию или свести с теми, кто покупает? И имеет ли она вообще хоть какую-то стоимость? Согласится ли муташаррид везти её на другую сторону? И что она будет там делать?

Последний вопрос был самым болезненным, он звучал в голове эхом. Замиль старалась гнать сомнения прочь, но иногда, скорчившись на кровати, она спрашивала себя, почему она решила, что там лучше? Остров – единственная земля, которую она знала за всю свою жизнь, лицемерен, льстив, двуличен. Она здесь никто, падшая женщина, которая даже лица своего не смеет показать в неположенном месте. Но она его хотя бы знает. А там…

– Замиль! Да что с тобой! – прошипела Джайда. – Балькис же смотрит!

Разрываемая ожиданиями, сомнениями, неуверенностью, Замиль сегодня танцевала плохо и уже не первый раз сбивалась с ритма. Ей влетит за это потом, может, и деньгами накажут, но… Как же добиться встречи с этим Салахом?

– Ты пойдёшь в комнату одиннадцать, – встретила её после окончания танцевальной программы Балькис и холодно прищурилась: – Ты обжевалась ката? Как ты танцевала?

– Прости, – Замиль заставила себя покорно потупить глаза, – я плохо себя чувствую сегодня.

– Надо было заранее сказать, – сухо бросила Балькис, – готовься, и надеюсь, больше не разочаруешь.

Душ, блеск на волосы, мазки на тело, специальный гель в место любви, чтобы избежать последствий – так готовились ко встрече с клиентами все «лани» Зарият, и для Замиль было привычно. Но сегодня всё бесило. Насколько задержит её этот мужчина? Дождётся ли Салах? А если мавританец уйдёт, и она его больше никогда не увидит? Ждать ли ей здесь другого муташаррида годы? И где-то чёрной тенью кружило предчувствие. Сегодня, да, сегодня всё должно поменяться. Это как тот удачный бросок в нардах, который меняет ход всей игры, это, как…

Вечер оказался долгим. Мужчина с седоватой бородкой и животиком, видать, не слишком доверял своим природным силам и принял таблетки, которые предлагала желающим Зарият. Они его предсказуемо распалили, но не сделали более привлекательным. Замиль изо всех сдерживалась, стараясь показать всё, чему её учили, но её нетерпение всё равно прорывалось, и раздражённый непонятливостью мужчина в пылу страсти обругал её «ослицей». Что ж, она и не такое слышала.

Наконец, в третий раз получив удовольствие, он отпустил её и откинулся рядом на ложе, хрипло дыша.

Замиль зашевелилась, гадая, не попробовать ли ей встать. Но уходить до того, как отпустит клиент, или истечёт оплаченное время, им строго запрещалось. Ох, только бы этот старый похотливый ишак не купил её на всю ночь.

– Куда ты? – голос мужчины, всё ещё не отошедшего от подпитанного таблетками экстаза, прозвучал как карканье.

«А, чтоб шайтан поджарил твой хрен на медленном огне», – мелькнуло в голове у Замиль, и она тихо сказала:

– Я думала просто принести апельсиновой воды, чтобы освежиться. После такой любви часто хочется пить.

– Принеси, – кивнул он, всё так же откинувшись на подушку, – и сигареты, я забыл свои в зале. Я курю «Белый Атлас».

«Бара наик!» – мысленно выругалась Замиль, продолжая улыбаться.

– Я сейчас вернусь, – прощебетала она и сама удивилась, что голос прозвучал так же сладко и многообещающе, как всегда. Да уж, школу Зарият ей не забыть, наверное, до смерти.

Мужчина не ответил ей, всё ещё погружённый в свой транс, как оно обычно и бывало с теми, кто поднимался на ложе, наглотавшись таблеток.

Замиль выскочила из комнаты, обернувшись в тонкий шёлковый халат – такие висели у входа именно на случай, если девушке понадобиться выйти, уже разоблачившись.

Коридор заливало приглушенное мерцание ламп, настроенных так, чтобы их свет казался свечным. Слышались голоса, а из-за одной двери вскрики, сопровождаемые хриплым мужским голосом, который рычал что-то неразличимое. Кому там, интересно, попался особо требовательный клиент?

Где же Салах? У неё совсем немного времени на разговор, при условии, что мавританец вообще её ждёт. Он мог не послушать Джайду, либо же эта простушка просто не смогла как следует ему объяснить.

Когда Замиль выскочила в круглую залу, она услышала шаги и замерла с нехорошим предчувствием. Занавеска качнулась с легким стуком украшавших ее фальшивых жемчужин. Замиль резко повернулась – в проёме возникла Рамадия. Коренная уроженка Острова, говорят, из семьи назрани, она, как и Замиль, стояла на хорошем счету у Зарият. Клиенты ценили её густые чёрные волосы, низкий, хрипловатый голоc и неутомимую, казавшуюся совсем настоящей ярость в постели.

Сейчас, впрочем, ни яростной, ни страстной Рамадия не казалась. Она облокотилась локтем на стену и щёлкала зажигалкой, раскуривая длинную тонкую сигарету. Лицо её выглядело уставшим и словно надтреснутым.

– Ты уже всё на сегодня? – спросила её Замиль.

– Этого козла ненадолго хватило, даже с купленной мазью, – Рамадия, наконец, раскурила сигарету и, прищурившись от удовольствия, затянулась, – потом ему понадобился кеф, чтобы отпраздновать свою великую мужскую победу, и я приготовила трубку. Сейчас он там пускает слюни, я вышла чуть подышать свежим воздухом.

Представления о свежем воздухе у той были довольно специфическими, учитывая, что сейчас, как и в другие свои рабочие перерывы, она курила – чему, во многом, и была обязана волнующей хрипотцой своего голоса, а также надрывным ночным кашлем. Но по крайней мере, у неё можно спросить.

– Мой наглотался пилюль, – при этих словах Рамадия сочувственно поморщилась, – теперь вот тоже захотел покурить.

– Сигареты лежат, где обычно, – рукой с тлеющей сигаретой Рамадия махнула в сторону зала, – но попробуй-ка предложить ему и кеф. Может, его отпустит.

Кстати, хорошая мысль.

– Я ещё апельсиновой воды глотну, – небрежно бросила Замиль и добавила всё тем же равнодушно-усталым голосом: – Меня тут ждал ещё один человек. Одетый как рабочий, джинсы, рубашка, говорит с мавританским выговором. Его зовут Салах. Ты не видела?

При этих словах брови Рамадии, тонкие и изящные, как у всех, с кем работал их косметолог, взлетели вверх. Она посмотрела на Замиль, как будто хотела что-то сказать, но передумала, сбила пепел с сигареты прямо на пол (Балькис будет в ярости) и снова затянулась. Замиль ждала.

– Я знаю, о ком ты, – сказала, наконец, та, – и, судя по тому, что тут болтают, я бы не очень советовала тебе его искать.

Замиль молчала, вопросительно глядя на неё.

– Он в кофейной комнате, – сказала Рамадия, – попросил чайничек и два стаканчика. Мне иногда кажется, что чай для таких важнее, чем секс.

– Спасибо, – искренне поблагодарила Замиль и двинулась в сторону «кофейной», стараясь, однако, не бежать, потом повернулась к Рамадии ещё раз.

– Там пылесос возле туалета, лучше убери пепел, – предупредила она, – иначе Балькис печень тебе выест.

Рамадия кивнула и опять поднесла сигарету к губам.

«Кофейной» называлась небольшая комната, отведённая для тех гостей, которые любили выпить чашечку-другую и затянуться шишей перед главным или после. Если он ждет её там, значит, она, наверное, пуста, и…

Отдёрнув завесу, Замиль шагнула внутрь. Ковёр и сиденья, пара одноногих столиков, на которые ставили шишу, окно, через которое на её разгорячённое тело полилась ночная прохлада. И он, этот мавританец, сидящий со скрещёнными ногами возле чайничка и переливающий чай из одного стаканчика в другой.

Она замерла на входе, потом прочистила горло, вспоминая, как произносятся слова на хассания.

– Салам, – сказала она, – я Замиль. Это я должна говорить с тобой.

Глава шестая

О, дыхание Юга, горячим языком лижущее скалы Острова! Что тебе до того, высятся ли здесь церкви или минареты, бурлит ли на улицах смрадное безумие Беззаконных земель или звучат проповеди имамов? Когда хамсин, который назрани называют сирокко, неистово дует третий день подряд, ты чувствуешь в воздухе этот запах, запах пустыни – её жары, туманящей разум не хуже затяжки кефом и звонкого ночного холода под яростным сиянием звёзд. Пустыни, куда твои предки пришли многие столетия назад и которую сделали своим домом.

Пустыня жестока и всегда была такой, но она неизменно честна. И черный самум, способный за считанные минуты выпить всю влагу из тела, и скорпион, притаившийся в укромной тени – всё это опасности честные, с которыми известно, как бороться. Честным был и враг, которого ты мог там встретить – враг, сжимавший в руке сначала меч, потом мушкет, а потом и автомат. Убив его, ты читал над телом поверженного суру Ясин, вверяя его бессмертную душу суду Справедливейшего, но знал и что, когда падёшь ты, кто-то так же прочитает эту суру над тобой. Слово Пророка, принесённое неисчислимые века назад из Аравии, не даст тебе заблудиться. Ибо чёрное есть чёрное, а белое есть белое, так было и будет всегда.

Когда же и как всё изменилось? Когда, словно гром с ясного неба, над пустынными посёлками прогремело имя Махди? Когда добрым мусульманам сказали, что в новом, мчащемся к гибели мире Кур’ан более не является единственной опорой, ибо некогда среди них, в обычной бедуинской семье родился Он, Тот, Кого Избрал Всеблагой, чтобы в последний раз донести Свою волю обезумевшему человечеству?

Как же ясно он помнил тот день, когда махдисты (про Орден Верных ещё не слышали) въехали в Тиджикжу. С их бронированных автомобилей гремели мегафоны, повторяя фразы то на фусха, то на хассания – они созывали всех правоверных на площадь перед старой мечетью. Над некоторыми из машин грозно реяли символы новой веры – жёлто-зелёные знамёна с чёрным полукругом восходящего солнца.

И Салах, ещё подросток, прибежал домой и застал там взволнованных родителей. Отец сказал, что в Нуакшоте сменилась власть, и по всей стране люди с чёрными знаками на одежде врываются в администрации и даже мечети, объявляя начало новой эры. «Этому миру конец», – бормотал он. Но тогда Салах ещё не понимал, что их всех ждёт.

А сейчас он понимает? Салах мерил вечерние улицы неровным шагом, не замечая их тёмного смрада. Рядом продавали и курили кеф, сновали сутенёры, клянчили деньги и просто возвращались, как и он, после каких-то вечерних дел в свой дом. Фонари здесь светили через один, и он постоянно переходил из размытого света в дрожащую тень.

Эта женщина, белая… насколько ей можно доверять? Глупый вопрос, впрочем, он давно привык не доверять до конца никому. Она говорила, что провела ночь с шейхом, который обкурился и много болтал. И было это тогда же, когда «Хашим», назвавшийся совсем другим именем, появился в байт-да’ара со своим товарищем. Говорила, что они болтали о разном: о новом Газавате и о том, что «муташаррид исчезнет». Был ли той ночью у Зарият ещё один муташаррид кроме него? Вопрос, который даже не стоило рассматривать всерьёз. Конечно, в таком состоянии, в котором «Хашим» был в ту ночь, наболтать можно было что угодно. Но при этом он оказался настолько беспечен, чтобы не запереть защитой свои коммуникаторы.

Это могло бы насторожить, но нет – было вполне возможным. Уж кого-кого, а эту публику Салах немного знал. Наладонники, миниатюрные устройства, все более замещали собой старые «настольники» – они легко помещались в сумочке, да даже в руке, от чего получили свое название, и для многих из младшего поколения стали словно продолжением тела. В них общались, читали новости, слушали музыку, даже смотрели фильмы. Иногда буквально на ходу.

А вот у старшего поколения, а тем более у особо верующих, с этим часто были проблемы. На Зеркало, на всю технику, они смотрели если не как на харам, то как на вынужденно терпимое зло. Закупая аппараты из Нанкина, Гуаньдуна или Манилы – они пользовались ими, но считали недостойным истинного махдиста вдаваться в какие-то тонкости. Ходили анекдоты про старых шейхов, за которых даже номера по маль-амр набирали секретари, потому что они так и не научились этого делать.

Не важно, был ли этот шейх технически неграмотен или просто беспечен до глупости. Важно другое – что же она скопировала, эта Замиль? И что ещё готова ему передать?

Здесь на весь переулок светил лишь один жёлтый фонарь, но взошла луна, почти полная, и в пятне её света Салах вдруг увидел свою тень, прыгающую по неровному асфальту. Может, и стоило отвергнуть эту женщину сразу, не слушать кукольно-красивую малийку? Беда, однако, в том, что и без этой Замиль он ощущал – творится что-то очень неладное. И как бы ему, Салаху-мавританцу, не попасть зёрнышком да между жерновов.

В конце переулка располагалось кафе «Даккар», принадлежавшее сенегальцу по имени Малик. Наверное, раньше оно было собственностью кого-то из назрани – их и сейчас жило здесь немало, но от их вкусов почти ничего в нём не осталось.

Кафе представляло собой небольшую душную комнатку без кондиционера с тщетно лопатящим влажную жару вентилятором и старомодными деревянными столами. За стойкой работала одна из жён Малика, другая помогала мужу готовить.

В кафе подавали западноафриканскую кухню, за что земляки его и ценили – собственно, здесь всё было как дома, от вкуса до неспешного обслуживания. «Даккар» был одним из местечек в Мадине, где люди могли просто предложить незнакомцу разделить с ними ужин, если им казалось, что тот голодный, где ловко переливали над столами чай из стаканчика в стаканчик и затягивались шишей на веранде, неспешно беседуя на гортанном мавританском диалекте. Но что важнее сейчас, «Даккар» был местом, где имелся ночлег – к дому примыкала пристройка с четырьмя или пятью комнатками, общими кухней, душевой и туалетом. Малик именовал это всё «оберж», но естественно, «оберж» нигде не был зарегистрирован, а что лучше подходит для человека, которому не надо светиться?

Салах обогнул кафе и зашёл во двор, тихо выругавшись, когда споткнулся о какую-то брошенную жестянку. Вот и дверь в его комнатку. Что ж, здесь простенько, но почти как дома.

Нащупав рукой переключатель, он повернул диск, и помещение залил ровный белёсый свет. Кровать, застеленная полосатым пледом, столик, на котором громоздилась портативная печка, прикреплённый к стенке умывальник и полоска кухонного бокса. На самом деле, не так плохо. На заработках в Котону или Нуакшоте он жил в местах и похуже.

Наклонившись, Салах рывками распутал застёжки на кроссовках, сбросил их и сел на кровать. Сейчас посмотрим, что предлагает ему эта белая шлюха…

Он открыл наладонник, в несколько ударов пальцами нашёл нужную папку и щёлкнул по ней.

В первую секунду ему показалось, что экран перекосило, он повернул наладонник и сообразил, что проблема не в нём – просто та девка… как её, Замиль, слишком торопилась сделать снимки и перевернула окошко беседы. «У неё ещё наверняка и руки дрожали», – подумал он и, осторожно повернув запись пальцами, начал читать.

Здесь были окошки бесед в маль-амр, несколько, и одну из них он закрыл почти сразу. Какой-то разговор про покупку дома в Александрии. Но читая вторую, он вздрогнул. «Хашим», которого в этой беседе звали «Насер Алла», говорил с человеком, называвшим себя «Путник». И они говорили о том, что делать, когда придут дни, которые они называли «интифада»20. В отрывке, который пересняла Замиль, «Путник» писал, что всё начнётся с «огня на дома назрани», и упоминал про смерть «дервиша, за которым ходят зеваки». Разговор обрывался неожиданно – следующую часть девушка не скопировала, но и по прочитанному было понятно, что шейхи, к которым явно относился Хашим/Насер-алла, готовили Острову что-то нехорошее. Кровь, убийства, погромы и зажигательные проповеди. Трудно представить что-то более неприятное для Салаха. Прошлые дни, дни фитна, смятения и смертей, запомнились ему крахом всей его жизни, и…

Он открыл ещё один диалог, отснятый двумя накладывающимися друг на друга кусками, и увидел, что собеседник здесь другой. Переписка по-прежнему шла на фусха, но одно из первых слов собеседник Хашима написал с ошибкой, которую мог сделать только марокканец. Вместо имени человека было написано «клюв смерти» под изображением соколиной головы. Салах только хотел фыркнуть от такого позёрства, как вдруг вздрогнул и почувствовал, как напряженно сжимается что-то под ложечкой. Он увидел своё имя.

– Этого Салаха, муташаррида можно послать и второй раз, – писал собеседник Хашима, – если ты ему доверяешь. Он ведь из Мавритании и значит истинный сын Махди.

– Думаю, что нет, – отвечал ему Хашим, – я потом уже поузнавал у людей больше о нем. Тёмный человек. Набожностью неизвестен, зато берётся за самые непотребные заказы, привозит вонючий тахриб из проклятых земель.

– Воистину, в каждой отаре найдётся паршивая овца, раз на земле Махди рождается такое отребье. Так что, в следующий раз ждать другого?

– Мы ищем. Никому из муташарридов нельзя доверять. Может, пошлём Салаха с его дружком. Но так или иначе, они должны молчать, а в способность этих шакалов молчать я не верю.

– Ты скрепишь их клятвой на Кур’ане?

– Я скреплю их пулей из Norinco 2022. Не думаю, что кто-то будет оплакивать такую дрянь. Он будет одним из первых, кого сожжёт огонь очищения.

– Но что до связи с нами после того, как мы окажемся там?

– Мы найдём менее опасный способ. Вам нужно подождать только до…

Здесь диалог обрывался, и Салах напряженными, почти негнущимися пальцами перелистнул отпечаток, посмотрел другой. Нет, там уже разговор с другим человеком. Потом изучим, пока же…

Салах отложил наладонник, глубоко вдохнул и медленно проговорил слова дуа, которыми призывал Аллаха в помощь, когда ощущал рядом нечто злое. Ему сейчас понадобится вся помощь, которую может дать ему и Всеблагой, и любой из людей, кого Аллах в неизъяснимой своей мудрости превратит в своё орудие.

Потому что только что он прочитал, как бредящий новым Газаватом шейх приговорил его к смерти.

Глава шестая

Зелья. В этом районе Мадины всё пропахло ими, что не в последнюю очередь заставляло Замиль ненавидеть это место и всю её жизнь. Иногда она думала, что зелья – то, что стало началом конца её семьи. Её семьи? Была ли у неё семья? И разве это – семья?

Мать и отец есть у каждого человека. Но детство Замиль отличалось от детства других, даже если брать их изломанное послевоенное поколение. Что она сейчас помнила о тех годах, времени перемен? Новые лица на улицах – разделение людей на старых и новых. Новые вывески, новые здания? И проповеди – длинные речи отца о гибели отвернувшегося от своего естества мира, об огне с небес. О том что, обновлённый проповедями Махди, ислам даст новую надежду человечеству. Помнила вечера за утомительными уроками арабского. Помнила, как он заставлял её слушать радио, откуда звучала гортанная речь новых хозяев жизни.

– Это язык нового мира, – говорил он, глядя ей в лицо, – ты должна его знать. Ты должна быть частью этого нового мира и прожить достаточно долго, чтобы увидеть новый Халифат…

Самому отцу столько прожить не светило – что у него было с сердцем, Замиль так и не узнала. Но он иногда повторял, что оставшиеся ему на этой Земле дни коротки, и всё, что остаётся… всё, что остаётся – это приближать конец. Она и сейчас видела, как наяву, его тонкие, подрагивающие пальцы, развинчивающие мундштук и уминающие сердцевину. И по квартире плыл приторный, тошнотворно-сладковатый, проникающий, казалось, сквозь поры до самых костей запах марокканского зелья. Глаза отца, как и матери, стекленели, и они болтали о чём-то понятном только им и хихикали. Нередко их глаза краснели, и липкие струйки слюны тянулись из уголков рта, но те их не замечали.

Что хуже того – марокканское зелье нередко разжигало в них страсть, и они предавались ей, даже не стараясь уединиться. Замиль, которую тогда только начали называть так, видела их несвежую кожу, покрытые складочками и морщинками тела, сотрясавшиеся от оргазма, вдыхала запах плывущей по квартире травы. И ненавидела Марокко.

Тогда она дала себе клятву никогда, никогда не пробовать этой дряни. И конечно, стала не первым человеком, которому пришлось свои детские клятвы нарушить.

Вот и сегодня не удержалась. После разговора с мавританцем она получила затрещину от своего седого кобеля за то, что долго ходила, и взбучку от Балькиc. Но главное было даже не это.

Замиль знала, что вчера её жизнь сдвинулась – просто ощущала это каждой клеточкой тела. Она давно примеривалась к этой стороне Острова – муташарридам, контрабанде, тёмной стороне Зеркала, но впервые сделала туда шаг. Прочитал ли Салах то, что она ему сбросила? Должен был, ведь там речь и о нём. Имеет ли это какую-то ценность? Заплатит ли и захочет ли купить и ещё? Придёт ли опять этот шейх? И главное, удастся ли уговорить мавританца перевезти её через море?

Взвинченная, Замиль почти не спала остаток ночи, нервно вертясь с боку на бок, вонзая ногти в ладони и прокручивая в голове различные варианты. Лишь под утро она провалилась в тревожный сон, так и не поняв сама, чего опасается больше: того, что её история с Салахом не приведёт никуда, или того, что она всё же приведёт… куда-то.

Едва проснувшись, с ноющими висками и чувством гулкой пустоты в голове, как будто и не спала, Замиль потянулась к наладоннику и проверила маль-амр. Она дала ему вчера свой номер, но… ничего. Он не написал ей ничего.

Со смешанным чувством облегчения и разочарования Замиль направилась в хамам, надеясь хоть немного взбодриться.

Но даже прохладный душ не привёл её в норму. И она решилась. Скользнув в свою комнатку, Замиль открыла тайничок и из-за подкладки своего халата вытащила неприкосновенный запас. Свёрнутую в тончайший рулончик палочку ката.

Кат. Как ни иронично, на Остров он в свое время пришел вместе с махдистами, на словах враждебными любому дурману. Они запретили алкоголь в первую очередь, но не были так однозначны касательно дурмана растительного происхождения. А туманить голову человеку всё равно надо, c усмешкой думала иногда Замиль. Попробуй-ка проживи в этом мире с постоянно трезвым разумом.

И на остров пришли зелья – разные. Марокканская дрянь, погубившая её мать и отца (по крайней мере, Замиль считала так), опиум и ещё более дурные травы, что доставлялись из Африки, пилюли, разжигавшие любострастие. И конечно, кат. Этот аравийский дурман стал для многих главным источником сил и проклятием.

В свежем виде он плохо рос в здешних краях, но его быстро научились обрабатывать и вместо листьев продавали тонкие пластинки или скатанную в рулончики вытяжку. Разжёванное во рту, зелье творило чудеса – заставляло сердце биться энергичнее, наполняя всё тело бодростью даже после самой дрянной ночи. Всё начинало казаться по силам, и человек с утроенной энергией брался за самые утомительные дела – бывало, впрочем, что встревал в бесплодные, но не менее энергичные споры.

Заёмная сила, которую давал кат, освежала разум и придавала телу крылья, но, как и всё заёмное, её приходилось возвращать с процентами. А процентами были – у тех, кто употреблял зелье слишком часто – слабость и апатия, иногда переходящая во взвинченность, потеря аппетита и запоры, бессонница и судороги.

Впрочем, это если слишком перегибать через край. Зарият вполне осознавала, что жизнь у её «ланей», как она в минуты умиления называла своих девиц, была довольно скучной и безрадостной, и что тоскующие красавицы неизбежно вызовут раздражение у гостей. Кат был дешёвым и – относительно – безопасным способом поддерживать силы и хорошее настроение. Замиль знала, что некоторые девицы не удовлетворялись им и тянулись к дурману покрепче… и заканчивалось всё это нередко скверно.

Но ей хватало ката.

Вот и сегодня. Не прошло и четверти часа, как усталость после почти бессонной ночи, муть в мозгах и тревога на сердце отхлынули, словно откуда-то из души вытащили огромную занозу. Спускаясь вниз, чтобы выйти поесть, Замиль ощутила уверенность. У неё получится, конечно, всё получится. И украсть любую информацию, и заставить Салаха перевезти её на другой конец моря. А там… там её ждёт совсем другая жизнь.

На выходе она столкнулась с Зуммарад. Немолодая, ей было не менее сорока, эта женщина пользовалась безусловным доверием Зарият. Говорят, даже делила с Зарият прямую прибыль от их байт-да’ара, который они основали вместе. Где она родилась – Аллах ведает, даже по выговору не понять. Диалекты сменяли друг друга в её речи, как облака на небе в ветренный день, либо мужчины в её постели за эти годы. Всегда прекрасно ухоженная – имела с клиентов достаточно, чтобы себе это позволить – Зуммарад, конечно, давно не танцевала, но оставалась для особых поручений.

И вот сейчас, столкнувшись лицом к лицу с Замиль, она одарила её долгим взглядом своих продолговатых, влажно поблёскивающих глаз.

– Жевала кат? – коротко спросила она вместо приветствия.

Замиль сейчас чувствовала себя слишком уверенной в себе, чтобы это отрицать.

– Я плохо спала, – отрывисто бросила она, – очень устала. До вечера ещё долго. Отпустит.

– Отпустит, – согласилась Зуммарад, – в этот раз. И в следующий. А однажды нет. Ты помнишь Голубку?

Замиль помнила. Девушку по имени Аиша очень любили клиенты, и она была им известна как Хамамат Мурах, Весёлая Голубка, за её постоянно радостный настрой, смешливость и острый язычок. Всё это было просто ловкой игрой, но давалась эта игра Аише нелегко. Девушка, как и многие из них, отчаянно одинокая, пристрастилась к кату. Большинство девиц жевали его время от времени, но для неё он стал постоянным источником сил, и большую часть денег она спускала или на тоненькие веточки, или на ещё более тонкие пластинки, которые запихивала за щеку. Замиль хорошо помнила её глаза, оживлённо блестящие под действием наркотика, её громкий смех и такие же громкие шутки. Но платить приходится за всё – и Весёлая Голубка платила. Сначала, как и другие, расстройством пищеварения, бессонницей, судорогами. Но потом зашло дальше. Девушку стали мучить навязчивые идеи: что товарки воруют у неё деньги, что они настраивают против неё клиентов. Однажды вечером она разбила кофейник о голову одного такого клиента – ей показалось, что тот хочет достать нож. Зарият с огромным трудом замяла скандал, Аиша-Голубка исчезла, и никто не знал, что с ней сталось. Но с тех пор за девушками, расслаблявшимися с помощью зелий, следили с особым вниманием. Ещё одну, слишком полюбившую затягиваться кефом, выгнали до того, как она успела что-то натворить – просто во избежание.

– Я помню Хамамат, – ответила Замиль, – но я – не Хамамат. Я редко жую кат, только когда правда плохо. Со мной не будет проблем, не волнуйся, Зуммарад.

– Я надеюсь, – Зуммарад кивнула и поправила рукой уголок хиджаба. – Зарият доверяет тебе. А она не любит, когда её доверие не оправдывают.

Наверное, эти слова должны были насторожить, но кат всё ещё будоражил её кровь, и Замиль только кивнула, сделав шаг мимо посторонившейся женщины. Она вышла во двор и застыла, думая, куда идти. В «Аль Куодс» поесть или просто пройтись к центру? В это время наладонник задрожал у её бедра как испуганное животное, и Замиль вытянула его из сумочки.

На экране мигал огонёк сообщения. Незнакомый номер и короткая фраза без приветствия:

– Приходи сегодня после обеда в «Куб мин аль-шей». Поговорим.

Поглядев пару секунд молча на это сообщение, Замиль спрятала наладонник и сжала руки, чувствуя порыв бурной радости. Он хочет видеть её! То, что она передала, для него важно! Может, он захочет получить ещё!

Каким-то уголком сознания Замиль понимала, что это действие зелья наполняет её диким, искрящимся оптимизмом, но не хотела противиться этой волне. Если она будет продолжать как надо, всё у неё получится, и прощай, смрадная клоака весёлого района! И ты сможешь только поцеловать меня в зад, Зарият!

Времени ещё оставалось достаточно, и, по-прежнему кипя энергией, Замиль решила пройтись, чтобы выпить кофе.

Она шагала по двору как на крыльях и не замечала, что Зуммарад не пошла дальше. Став чуть глубже в тени их крыльца, она, прищурив свои подведённые глаза, смотрела ей вслед.

Глава седьмая

Понимание того, что надо совершить намаз, пришло к нему внезапной волной. Странны всё же его взаимоотношения с Аллахом. Он вырос в семье хороших мусульман. Так говорил про них отец – хорошие мусульмане. Впрочем, как ему казалось в детские годы, плохих вокруг них просто не было. И с теми, кто принял Пять Столпов, всегда всё будет ясно и понятно. А потом…

Потом он потерял всё. Его отец был убит под крики «Аллаху акбар», его мать… Салах старался даже не думать о ней. Всё его отрочество, бедное и беспечное, было зачёркнуто людьми с закрытыми лицами, которые ездили под флагами с восходящим солнцем и убивали, провозглашая хвалу Аллаху. Но если они с Аллахом, то с кем же тогда он?