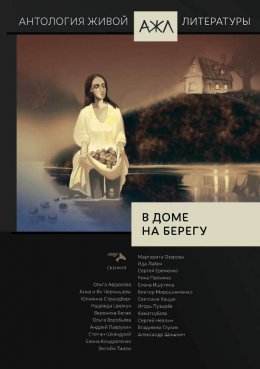

В доме на берегу

Размер шрифта: 13

Предисловие

Здесь живут коты, собаки, птицы и разные люди, по коридорам бродит время, а чердаки и подвалы хранят странные сокровища.

В доме на берегу мо́ря – мо́ря любви.

I. Коридоры времени

Маргарита Озерова

г. Люберцы, Московская область

Продолжить чтение