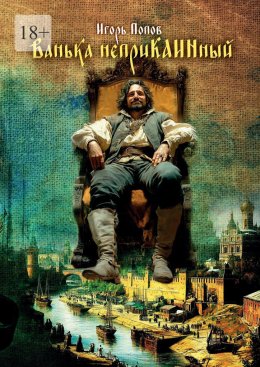

Ванька Неприкаинный

© Игорь Попов, 2025

ISBN 978-5-0064-9471-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Художественное произведение, не претендующее на подлинную историческую достоверность, но стремящееся к ней, на основе реальных документальных событий, в оригинальной авторской интерпретации

Рецензия на книгу «ВАНЬКА НЕПРИКАИННЫЙ»

Так уж получилось, что четырнадцать лет своей сознательной жизни я посвятил работе в уголовном розыске, из которых два года, будучи советником царандоя (с пуштунского – защитник, Министерство внутренних дел) в воюющем Афганистане, оказывал помощь его сотрудникам в организации агентурной работы в рядах непримиримой оппозиции. Именно поэтому мне так близка тема, изложенная в данном произведении.

Ещё на заре своей оперской молодости, в одном из номеров «Вестника ОРД», публикуемого под грифом «секретно», я прочитал небольшую статью о человеке, считавшемся едва ли не самым первым негласным сотрудником правоохранительных органов России. Будучи отпетым уголовником, он вёл двойную жизнь. Стоило ему в очередной раз попасться на совершённом преступлении, как он произносил условную фразу «слово и дело государево», и вместо того чтобы оказаться в застенках, его вели на допрос в Сыскной приказ, где он не столько каялся в собственных злодеяниях, сколько во всех подробностях рассказывал об известных ему случаях совершения преступлений другими людьми, выдавал адреса «малин», где их можно было обнаружить и задержать.

Но в той журнальной статье автор ограничился лишь упоминанием прозвища этого человека – Ванька Каин, под которым он вошёл в историю как едва ли не самый первый агент правоохранительных органов царской России. И вот теперь, благодаря этой уникальной книге, я наконец узнал реальную его фамилию – Осипов. Но не только фамилия стала достоянием широкой гласности, но и довольно сложный жизненный путь этого неординарного человека, где нашлось многое из того, по чему можно проследить весь процесс его грехопадения.

Особо следует отметить этапы жизненного пути Осипова, о которых в ранее публикуемых работах не было даже упомянуто. Автору удалось передать атмосферу того времени, в котором жил герой повествования, нравы и обычаи людей, с которыми ему доводилось встречаться, описание девственной природы и многое другое. Даже разговорная речь сохранена в первозданном виде, как она произносилась людьми двести лет тому назад.

Как профессионал сыска, могу лишь сказать, что данная книга будет интересна не только простому читателю, интересующемуся отечественной историей, но в первую очередь сотрудникам правоохранительных органов, выбравших для себя профессию оперативного уполномоченного уголовного розыска. В доступной форме, без каких-либо грифов секретности и ссылок на нормативные документы, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, начинающий оперативник получит необходимые навыки в особенностях вербовочной работы, являющейся первоосновой всей оперативной работы и залогом успеха в раскрытии сложнейших преступлений.

А. Воронин, подполковник МВД РФ в отставке, почётный ветеран города Астрахани, член Союза писателей России

Рецензия на книгу «ВАНЬКА НЕПРИКАИННЫЙ»

Заражённый устаревшей страстью рыться на полках букинистических магазинчиков среди подрёмывающих запылившихся фолиантов в поиске раритета, я испытал бы меньшие удивление и восторг, наткнувшись на какую-нибудь древность, нежели увидев рукопись, что недавно принёс мне приятель, а главное, автор этого поразительного произведения, которых теперь мало кто пишет, да, признаться, мало кто и читает.

Игорь Попов, как многие начинающие, заявил о себе трогательными ностальгическими эссе и рассказами о своём детстве и юности, о малой родине, но сразу привлёк внимание знатоков искренней эстетикой деревенской глубинки. Чистота восприятия окружающего мира, действенность переживаний юных персонажей подкупали и очаровывали, ибо полыхали распахнутой бескорыстной душой самого рассказчика.

От автора «Тузуклейской мозаики», так называлась та радуга красочных и сочных повествований, откровенно признаться, я ожидал продолжения чего-нибудь подобного, живописного, бунински-пейзажного, но он неожиданно-негаданно буквально ошарашил (не люблю это выражение, но иначе не подобрать, чтобы выразить впечатление), принеся вроде как для экспертной оценки и редактирования рукопись повести о сверхсекретной операции наших контрразведчиков постсоветских времён, обозначив её «художественным вымыслом, наложенным на реальные события». Не скрою, я заартачился поначалу, искал аргументы для отказа, у меня при поверхностном прочтении родилось своё видение, нашлись огрехи в тексте и построении сюжета; одним словом, возник крыловский «квартет», но Игорь жарко бился за своё, без боя «окопа не сдавал», выстраданное отстаивал. Не кривлю душой и не кокетничаю – книгу он сделал сам.

Повесть «Особисты 90-й широты», прежде чем стать литературным произведением, прошла тщательную ревизию в высоких верхах спецведомства, была одобрена и моментально разлетелась среди обретённых автором новых почитателей и знатоков уже этого жанра, ибо детективное чтиво пришлось им по душе и поглощалось, как говорится, взахлёб. Только тогда мне стали известны некоторые биографические сведения, скромно скрываемые автором. Оказывается, к тому времени, то есть к нашему близкому знакомству, Игорь Витальевич не только, окончив педагогический институт, отработал несколько лет самым молодым директором средней школы в Камызякском районе, но ещё довольно продолжительное время отслужил в местных органах госбезопасности, после чего уже подал в отставку. Естественно, он не брался бы с бухты-барахты, следуя моде или скороспелому успеху, за сложную тему, не познав на собственном опыте само дело в совершенстве, поэтому так яростно со мной и боролся, отстаивая каждую, казалось бы, мелочь. Литература такого рода, именуемая приключенческой беллетристикой, всегда пользовалась и пользуется сейчас, особенно у молодёжи, спросом и популярностью, но Игорю Витальевичу поистине удалось создать настоящий бестселлер.

Чем больше и ближе мы общались, тем полнее мне открывалась его неординарная личность. Далеко не любитель скакать по верхушкам, он изучает тему, за какую бы ни брался, тщательно и глубоко, при надобности зарывается по уши в архив, не гнушается выворачивать наизнанку возможности интернета. Ему вполне бы хватило таланта пробиться, что называется, на верха отечественного литературного мира, заявить о себе во всеуслышание, но в современных условиях при нынешнем отношении властей, как федеральных, так и местных, когда везде одно словоблудие и пустозвонство, мало, чтобы сам Господь Бог коснулся тебя дланью, Его Величество Случай подтолкнул в нужный момент. Во времена современных окололитературных баталий чистого с затхлым, давно дурно пахнущим, но несдающимся, в истинно творческом мире, только-только, вроде, пробуждающемся и освобождающемся от засилья лицемерных псевдоэлитных выскочек, надо иметь не зубы, а безжалостные острые клыки, надо уметь драться и учиться побеждать.

У быковых и акуниных были госпожи шубины, у нынешних уцелевших им подобных – десятки гораздо коварней, сильней и могущественней. Силы пока не равны, хотя появились крепкие бойцы, такие как наш Николай Иванов, выживший, несмотря на все тяжкие, Виктор Николаев. Побывавший недавно в городе лидер Союза писателей России попытался снять тревоги по грустному настоящему там и тут вокруг столицы, но сомнения насчёт оптимистического завтра не развеял. Поэтому Игорь Витальевич Попов пошёл своей дорогой, взявшись за темы вечные, значимые, неординарные, над которыми люди всегда ломали головы и мучаются до сей поры, не найдя однозначного убедительного ответа. Спешит обрести свой язык, своё слово, экспериментирует с темами, с сюжетом, героями и персонажами. Путь тяжкий, мучительный, бессонный, но необходимый для достижения Настоящего…

Едва успев завершить фантастическую повесть «Апофис 2068 и его Тайна», в которой показан «как хрупок окружающий мир и ничтожны претензии государств друг к другу перед возможностью страшной и великой трагедии, грозящей краху всей цивилизации и всему живому на планете», Игорь Витальевич издал историческое произведение «1212. Или Художественно-историческое вольное повествование о детском франко-германском крестовом походе» о событиях не менее поучительных, уже имевших место в далёком прошлом человечества, когда в период расцвета средневекового фанатизма и иезуитского ужаса тысячи подростков, одураченные безумными монахами – авантюристами и отпетыми мошенниками, вознамерились крестовым походом отправиться в Иерусалим освобождать от язычников Гроб Господень и, конечно, бесславно погибли. Мудрым предупреждением в заключение всей исторической той авантюры приведены слова известного священнослужителя: «Доверие лжесвятым и лжеизбранникам всегда оканчивается трагедией, а вера в ложные чудеса влечёт за собой жизненный крах».

Всё более и более увлекаясь стремлением постичь истину прошлого, проследить неуловимую связь его с нынешними событиями, с насущным, утвердиться значимостью личности в истории, особенно в сложные, взрывные периоды развития того или иного государства, общества, а то и всей цивилизации, Игорь Витальевич в этих и в последующих своих произведениях невольно заряжает этой страстью читателей. Ведь истина, оказывается, неоднозначное и даже довольно коварное явление. Противоречива, как это ни ортодоксально, её сущность, поражает, если забраться в самые дебри, её природа. Аксиома эта веками выстрадана людьми. Истина – это, казалось бы, в некотором роде великий идеал, в который стремились и стремятся постичь особых познаний профессионалы: математики в поисках доказательств невероятных теорем, физики, пытаясь разгадать тайны мироздания, астрономы, маракуя над космическими загадками, археологи, отыскивая достоверные свидетельства истоков древних цивилизаций и культур. И вот при всём этом каков парадокс: в человеческих, проще сказать, в мирских, обыденных отношениях ложь во имя добра ценилась и ценится дороже тысячи истин!

Надо полагать, Игорь Витальевич вполне осознал это, когда взялся работать над той самой книгой, рукопись которой вручил мне на прочтение, о чём я упомянул в самом начале настоящего экскурса в его литературное творчество. Рукопись именовалась «Ещё раз про Ваньку Каина».

Чем мог заинтересовать его вор и разбойник, крепостной без рода и имени, затесавшийся в анналы истории и архивы криминалистики Российской империи XVIII века сын Осипов, прозванный Ванькой Каином? Даже в популярном детском мультике проказница Шапокляк авторитетно категорична: «Хорошими делами прославиться нельзя». В анналах истории подтверждений этому не счесть. «Все исторические народы в силу законов нравственной преемственности в большей или меньшей степени сохраняют память о прошедшем своей страны», – мнение известного историка и писателя дореволюционной России Даниила Лукича Мордовцева. О событиях, имевших роковое для неё значение, и о лицах, с именем которых связаны наиболее выдающиеся явления прошлого. Но в этом случае поражает одна неизменная черта у всех народов: народная память почти исключительно останавливается не на светлых рельефах прошлого, а на его тенях – «моровая язва», «злая татарщина», «лихолетье», «московский пожар», «первая холера» и т. д. Точно так и по отношению к выдающимся людям, народная память останавливается не на светлых личностях, а на тех, которые своими страданиями купили себе право на народную память о них «несчастненьких». Историк называет шесть таких имён: это Стенька Разин, Ванька Каин, Гришка Отрепьев, Маришка-безбожница, Ивашка Мазепа и Емелька Пугачёв. Церковь в своё время придала их анафеме, земля, якобы, не принимает их души на вечное успокоение. Нет греха пуще и наказания суровей. Но чем заслужил такую жестокую и беспощадную участь Иван сын Осипа? Похлеще его знаменитые в злодеяниях заплечных дел мастера, сбежавшие с государевой службы и Стенька Разин, и Емелька Пугачёв, утопившие многострадальную Русь в крови обманутой ими бедноты обещаниями воли, земли и богатств. Иван сын Осипа рук своих кровью людской за свою, пусть и шальную, жизнь не замарал. Да и была ли она беспутной, лишённой смысла и зря прожитой? Красть крал, но у богатеев ему ненавистных, больше по острой нужде или ради баловства, с издевательскими выдумками, грабил отпетых захребетников, наживавших несметные богатства на труде крепостных. Его криминальные похождения скорее походили на хитроумные проделки над зарвавшимися, нещадно обдирающими простой люд беспредельщиками в обличии почтенных обывателей.

Во времена царствования Елизаветы произошло вовсе неординарное событие, сыгравшее значительную роль в мировой истории сыскного дела не только нашего Отечества, но и многих европейских держав. Добровольно сдавшись властям, Иван сын Осипа предложил свои услуги в розыске и задержании уголовных преступников, карманных воришек и авторитетных воров, кровавых налётчиков и злодеев, руководящих многочисленными бандами, кишмя кишащими в Москве. Жители столицы уже днём с опаской ходили по улицам центра, а к вечеру страшились бывать на окраинах и в глухих местах. Ивану выделили специальную команду из солдат и полицейских чиновников.

Успех нового сыскного подразделения, которое он сам и возглавил, превзошёл все ожидания. Москва заметно очищалась от воровского засилья, население возрадовалось, ощутив благость беззаботного жития без страха и прежних опасений за собственное здоровье и кошелёк, возродились торговля и гуляние граждан с детьми на улицах. Заслуга покаявшегося грешника была очевидна, и Сенат оценил это – Ивану простили все прошлые провинности и преступления, выразили благодарность и специальным документом назначили на ответственную должность в Сенатский сыскной приказ. Несколько лет после этого Иван руководил работой созданного им специального секретного подразделения, зачистившего столицу от оголтелой преступности, врагов – атаманов и банд не боялся, повадки их знал, поэтому операции по отлову и изоляции организовывал смело, умело и успешно.

Следует заметить, именно его этот невероятный опыт организации борьбы с преступностью силами самих бывших уголовников был по достоинству оценён многими сыскными службами не только в Европе, но и во всех подобного рода силовых структурах мира. Спустя несколько десятилетий подобный эксперимент был повторен во Франции. В начале XIX века покаявшемуся известному вору и каторжнику Эжену Франсуа Видоку доверили подобное после того, как он обещал не справлявшимся властям и полиции очистить от преступников погибавший от их засилия Париж. Создав из уголовников, подобно нашему Ивану, секретную службу сыска, Видок скоро справился с задачей и в качестве вознаграждения был назначен начальником этой тайной полиции, названной французами «Сюрте» (Sûreté), успешно действующей и поныне. Во славе обретя знаменитость навеки, Видок в достатке дожил до беззаботной старости, написал и издал книгу воспоминаний, ставшую учебником жизни для юнцов и профессиональным справочником для сыщиков.

Наш Иван сын Осипа сгинул бесславно в неизвестности. Где и как это произошло, где покоятся его останки – никто не знает (возможно – в Забайкалье). Последним его пристанищем считается одно из жестоких каторжных мест царской России той поры – Рогервик, «ржаной остров» со шведского, самый страшный лагерь смерти, расположенный в тогдашней Эстляндии.

Вот вам две судьбы двух одиозных личностей, вошедших в истории разных стран с одного чёрного входа. И в рукописи Игоря Витальевича, мне кажется, удалось найти ответ на вопрос, почему его, человека далёкого от криминальных, довольно чёрствых, жёстких проблем, привлекли тема и личности такого рода, как эти две персоны. Но объясняться я не собираюсь, попробуйте понять и прочувствовать это сами, только обязательно дочитайте последнюю главу.

В. Белоусов, прокурор, председатель областного суда в почётной отставке, писатель

Глава 1. Залив смерти Рогервик – каторжная вотчина «мемуариста» Ваньки Каина

Со шведского Рогервик – «ржаной остров», милое название самого страшного лагеря смерти Российской империи в XVIII веке, расположенного в Эстляндии, новой территории, занятой русскими войсками в 1710 году. Одноимённый залив закрыт от почти всех ветров, кроме северных и северо-западных, и поэтому почти никогда не замерзает зимой, получается идеальная стоянка для флота – что ещё нужно для долгосрочной военной стратегии? Великий царь Пётр Первый после личного замера глубин залива – достаточно ли будет для прохода тяжёлых военных кораблей – в 1715 году повелел соорудить в Рогервике порты для военных и купеческих судов, а также построить Адмиралтейство, верфь и город. С неспокойным соседом Швецией велась в то время Великая Северная война за господство на Балтийском море, а посему нужен был крепкий форпост вблизи его вражеских границ.

Отговаривали царя-батюшку люди учёные от этого непродуманного шага – «потому что в ней (гавани) нельзя устроить по причине широты бухты крепости, и флот поэтому не будет иметь никакой защиты от неприятеля со стороны моря». Но упрямым был самодержец, слушал всех, да делал по-своему. От ветров северных направлений, злобных и холодных, приказал Пётр насыпать каменный мол от середины острова Малый Рооге до материка – а это почти три версты. Насыпать руками, стало быть, добыть камень в каменоломнях, имевшихся поблизости, и на тележках складировать оные в пучине морской, куда царёвы слуги прикажут. 20 июля 1718 года царь закатал руку правую по локоть на камзоле и метнул со всей своей силою богатырскою гладкий булыжник в залив, сказав при этом громогласно: «Порту Рогервик – быть!» – и осенил себя крестным знаменем.

А кто мол строить будет, кто камень ломать будет? Не вельможи же столичные и купечество славное, их дело на благое дело мошной тряхнуть, если власть принудит, конечно, и даже не крепостные – они при барине в имениях навечно приписаны либо на войне сражаются. Так где же руки сторонние взять? И вот уже в 1722 году в Рогервике была построена каторга, что очень быстро для того медленного века. Ссылать туда и использовать труд на строительстве мола Пётр приказал в основном старообрядцев, издав при этом два указа: «О ссылке в Рогервик не хотящих брить бороды и не имеющих, чем заплатить штрафа» и «О посылании раскольников вместо Сибири в Рогервик на вечную работу».

Работа каторжников была наитяжелейшей – гружёные клети-ряжи с камнем сбрасывались в море, на глубину до 15 метров, но при сильном шторме, коих было здесь превеликое множество, волны быстро уничтожали скорбный каторжный труд. Этот сизифов труд продолжался ежесуточно, заключённые ломали камень, тащили его на тележках к морю, кидали с возвышенностей, как писал свидетель этого зрелища, «дабы сделать от берега до острова каменную широкую плотину, которую они назвали „мулею“… Не успеет подняться большая буря, как в один час разрушит и снесёт всё то, что лет в пять накидано было».

В 1725 году царь Пётр Первый скончался и гавань перестали строить – кроме императора никто из власть держащих деньги на Богом забытый Рогервик тратить не желал. Да и к тому же сам помазанник Божий в последних указах повелел освободить всех каторжных в империи, кроме убийц и грабителей, – чтобы они истово молились за здоровье царя. Увы, не помогло, да где их сейчас сыщешь!

Дочь Петра Великого императрица Елизавета решила лично посетить Рогервик в 1746 году, после сенатского доклада, что «кроме мастеровых 10 человек никого нет… строение не производится, плиты …от мокроты и ненастья пришли в негодность, а мол, сделанный тяжким трудом каторжных невольников, почти весь под водою».

Вместе с ней отправились в поездку великие князь и княгиня, будущие правители Пётр III и Екатерина II.

Впоследствии Екатерина Алексеевна «закончила Рогервикскую работу», переименовала город в Балтийский порт и разрешила селиться в нём простым обывателям. То, что юная Катенька увидела печальное зрелище и физически страдала, можно прочитать в её записке. «От этого путешествия мы все необычайно натрудили себе ноги. Почва этого местечка каменистая, покрытая густым слоем мелкого булыжника такого свойства, что если постоишь немного на одном месте, то ноги начинают увязать, и мелкий булыжник покроет ноги. Мы стояли здесь лагерем и должны были ходить из палатки в палатку и к себе по такому грунту в течение нескольких дней; у меня ноги болели потом целых четыре месяца. Каторжники, работавшие на моле, носили деревянные башмаки, и те не выдерживали больше восьмидесяти дней».

Ко времени посещения Рогервика царской комиссией к 1617 местным злодеям из всех темниц империи сюда были переведены 110 убийц, 169 воров-рецидивистов и 151 человек осуждённых к вечной каторге. 37-летняя императрица Елизавета, в душе обычная жалостливая баба, после этой тяжёлой поездки дала себе клятву не казнить смертью лютой своих подданных, что делала её жестокая предшественница Анна Иоанновна, которая издавала соответствующие указы. Елизавета видимо думала, что работа в каменоломнях гуманнее топора и виселицы. Право, неизвестно ещё, что лучше!

Средний срок жизни заключённого в Рогервике составлял менее трёх месяцев, делая из крепкого жилистого мужика средних лет – дряхлого немощного старика. Таким образом, смертельный приговор имел отсрочку в несколько недель, и вместо орудий убийства – тележка с камнем. Учёный и бытописатель Андрей Тимофеевич Болотов, нёсший там сторожевую вахту в 1755 году, охраняя осуждённых на строительство порта Рогервик, вспоминал, что «каторжных водили на работу окружённых со всех сторон беспрерывным рядом солдат с заряжёнными ружьями; жили они в казармах, окружённых частоколом, все закованные в железные кандалы, а некоторые – в двойные и тройные, и было их на тот момент тысячи». А ещё он вспоминал: «никакой полк охотно туда не хаживал, ибо никому не хотелось иметь дело с одними каторжными. (…) Те, которые имел более достатка, пользовались и тут некоторыми множайшими пред другими выгодами: они имели на нарах собственные свои отгородки и изрядные каморочки, и по благосклонности командиров не хаживали никогда на работу. (…) Смотрение и караул за ними бывает наистрожайшими, но инако с сими злодеями и обойтись не можно».

В феврале 1756 года в Рогервике появился новый заключённый, о злоключениях которого недобрая слава по всей империи гуляла да народ смирный и богобоязненный пугала. Масштабом злодейств, конечно, не Емелька Пугачёв или Стенька Разин, но по подлости слов и дел своих превосходил их кратно. Так те за народ простой страдали, были, что называется идейными, а этот шкуру свою дражайшую спасал, озорничал и бесчинствовал, теша душу свою подлую ненасытную.

Привезли его под конвоем из десяти бывалых солдат, распределённых на трёх санях, запряжённых рослыми и исправными лошадьми гнедой масти. Лица конвойные суровыми напоказ только любопытным делали, а сами улыбались в усы да подмигивали конвоируемому, едущему в головных санях. Когда все спешились, один из служивых наклонился к его ногам и быстрым движением закрыл на замок поножи – ножные цепи, состоящие из колодки и кандалов, до этого бывшие ослабленными, дабы неудобств и боли арестанту не причиняли, хотя на его ногах были яловые сапоги носом вверх, так не любимые покойным Петром Великим. Арестант, к которому было столько внимания, осмотрелся кругом, поправил бренчащие цепями кандалы на руках и во всё лицо улыбнулся. Было ему 42 года, выше среднего роста, худощавый, из-за бороды выглядел старше, с вырванными ноздрями и выжжеными тавром буквами ВОР на лбу и щеках. Смотрелся неизмождённым, несмотря на дальнюю дорогу, на плечах довольно крепкий полушубок, на голове диковинная монгольская шапка-малахай с большими ушами и спадающим сзади хвостом волка.

Старший конвойный офицер построил своих гвардейцев возле саней в одну линию и стал готовиться к передаче узника тюремным властям каторги. Время шло, но никто к ним выходить не желал, большие деревянные ворота были закрыты, «где шляются дозорные, растуды их туды!» Офицер был в накинутом тулупе, февральский ветер с залива не особо тревожил его, а вот рядовой состав начал страдать, суконная шинель зимой так себе защита от мороза. Наконец массивные ворота открылись и к ним вышел сам полковник Любрас, отпрыск славного шотландского рода, соратник самого Петра Великого, в сопровождении двух тюремных офицеров. Старческим шагом подошёл к старшему конвоя, по-отечески приобнял его и спросил:

– Что за птицу привезли?

Офицер ответил, вытянувшись в струну:

– Трофим Грачёв я. Привёз опасного государева преступника Ивана Осипова Каина. Вот его дело, – и он протянул Любрасу увесистый томик документов.

Полковник взял в руки дело Каина, чертыхнулся, что забыл пенсне, и медленно подошёл к арестанту.

– Так это ты, собачий сын, Москву первопрестольную на уши поставил?

– Я, ваше высокородие, кто же ещё.

– Смел ты, я смотрю. В глаза гляди, отродье. Ноздри аккуратно рвали, да и буквы как учитель рисовал, палач и здесь свойский был?

Любрас рассмеялся натужно, закашлялся и скомандовал конвойным:

– Всем в гауптвахту, там тепло у нас. Обогреетесь, а завтра в дорогу обратную поедете. Каина определим пока в казарму (места общего заключения).

Конвойный офицер подошёл к Любрасу:

– Ваше высокородие, разрешите слово молвить?

Получив разрешение, продолжил:

– Скажу по секрету, у этого Каина денег немерено. Видно, у своих людей по всей Москве прячет. Те ждут, когда он вернётся, чтобы власть воровскую в России установить.

– Я понял вас, офицер, отдыхайте и поешьте с дороги. Как в Москве погода? Тоже снег сыплет? Вшей только не наберитесь, у нас их тьма-тьмущая. А «ночного царя» московского пока в светлицу (одиночную камеру), а там посмотрим. Может на ночь в «лису» (брусья с ножными отверстиями) определим.

Полковник Любрас осмотрел всю процессию и пошёл в свою тюремную вотчину, сказав фразу, озадачившую прибывших конвойных да и его сопровождение:

– Петра на вас нет!

Весть о том, что в Рогервикскую каторгу прибыл сам Ванька Каин, с быстротой почтового голубя пронеслась среди острога. Каторжная тюрьма представляла собой обширную площадь, окружённую высоким забором из заострённых брёвен (острогов) высотой в четыре-пять метров. На территории этой площади было построено огромное деревянное здание с камерами одиночного и общего заключения. Заключённые, коих было около двух тысяч, размещались внутри здания на нарах, расположенных в два яруса. На нижних нарах располагались душегубы и воры-рецидивисты, так называемая тюремная знать. Но наибольшее количество арестантов размещалось на койках, привешенных к потолку. Эти «злодеевы колыбели» были характерной особенностью именно Рогервика и нигде более в каторжной России не применялись.

Заключённые «щеголяли» в индивидуальных кандалах – «замочные» и «глухие», которые кузнецы заклёпывали наглухо. Все опасались «тесных» оков, которые были на два размера меньше, чтобы суровее наказать арестанта за непослушание, причинить ему боль, страдания. Но более всего арестанты боялись уже упомянутую «лису» – две половники распиленного вдоль бревна или бруса с несколькими отверстиями для ног, а иногда и рук. Колодники должны лечь на пол навзничь, и, когда верхний брус приподнимут, каждый должен положить свои ноги в прорезанные места, тогда верхний брус опускают, и каждый остаётся с защемлёнными ногами на всю ночь. Нельзя передать, насколько мучительно это положение! Зловоние от тюремных нужников на дворе, не очищавшихся много лет, соперничало со зловонием внутри самой тюрьмы. Впрочем, это не мешало заключённому контингенту «пожить по-своему», веселиться, согласно их представлениями о вселенской радости. Таковы были игры со вшами, которых их обладатели использовали как рысаков для состязания в быстроте бега. Или охота на клопов, которых тюремный жаргон называл «бекасами», а потому охота на них была известна под заманчивым названием «бекасова охота». Уничтожение клопов выливалось в формы, напоминающие настоящую охоту с облавой на зверя, с расстановкой цепи охотников и множественной пальбой из «однодульного афедрона». Многие забавы были отвратительны и мерзки по своей сути, такие как «присяга» для вновь прибывших или «свадьба», когда тюремный разврат облекался в форму тюремного представления, с обязательным сексуальным насилием слабейшего. А недавно во время переклички на одного из офицеров, прибывшего из Ревеля, накидали сверху вшей, и в таком количестве, что избавиться от них было ну никак нельзя. Во внутреннем рапорте оный офицер написал: «…поймал одного бездельника, мечущего на меня вши, и велел дать ему за то слишком более ста ударов, ибо бить их состояло в моей власти». После этого служивый надел шляпу с широкими полями, начал постоянно озираться, чем несказанно порадовал таким поведением каторжную братию.

Полковник Любрас безумно устал от каторжных обитателей Рогервика, здоровья не было ни в каких членах старого тела, а высочайшего указа об отставке всё не было, видно сильно он нужен был здесь, «булыжник петровской эпохи», по меткому замечанию его непосредственного начальства. Не ведал полковник, что уйдёт он в отставку вместе с Каином в 1764 году, только тот далее по этапу, а он в родовое поместье, в котором проживёт ровно шесть месяцев до своей кончины.

Он давно вынашивал идею создания внутреннего каторжного самоуправления, когда тайная жизнь острога контролировалась бы местным «старостой», состоящим в сношениях с руководством тюрьмы. Это гарантировало бы тюремщиков от возможных побегов, в том числе и по сговору с охраной, беспорядков, обусловленных скудным государевым финансированием острога (только при Петре денег было вдоволь), и главное – обеспечивало бесперебойной работой строительство мола, ни дна ему, ни покрышки, прости Господи! Само провидение послало ему Каина, если не дурак будет, примет предложение старого полковника.

На третий день пребывания в остроге Любрас вызвал к себе в «командирскую» Ивана Осипова Каина. Накормил оного белым калачом, налил парного северного молока, когда тот выпил, утираясь широким грязным рукавом, гремя кандалами, провёл с ним часовую беседу с обозначением упомянутых требований.

– Ежели контроль возьмёшь над каторжными, каморку выделю тебе самую просторную, харч будешь иметь на уровне унтер-офицера, не отощаешь. И самое главное – на «мулю» ходить не будешь, на то другие сподобятся. Я понятно глаголю? Согласен, значит. Это хорошо, Каин. Есть одна загвоздка в этом деле. Я стар и беден, хоть служу давно и усердно. С самим Петром Великим чарку пил да за руку его держал. Н-да. Так вот о чём я? Ежели поделишься добром своим московским, много не надо, тысячу рублей всего, договор наш в силе. Тебе всё равно деньги – мусор, а здесь пожить по-человечески сможешь, почти как на воле. Сечёшь, злодей?

Каин помолчал с минуту, фасон держа, а потом молвил:

– Всё сделаю, командор. Деньги есть в Москве у верных людей, укажу, куда сходить и с кем покалякать. Сумма большая, конечно, но наберут сукины дети, верно знаю.

Полковник одобрительно выслушал Ваньку и похлопал его по плечу. Неожиданно Каин вопросил:

– Просьба есть одна превеликая.

И, получив кивок начальника каторги, продолжил:

– Зело нужда есть свою жизню описать, но неграмотен я. Многому обучился, к чему-то с молоком матери наклонность имею, а вот грамоту, дурак, не осилил. Мне бы человека с грамотой, я бы ему всё описал, где гулял, что делал. Потом можно в типографии издать и дорого продать – у многих в Рассее душа воровская и любопытная, оторвут с руками, к царю не ходи!

Полковник Любрас округлил глаза и промолвил:

– А ты, сукин сын, ещё и писатель?! Ничего подобного никогда слышал. Ладно, если жилу такую имеешь, выделю тебе одного офицера, с ногою раненой мается, а служить много ещё, дюже грамотный – даже когда-то стихи крепкие в журнал писал. Вот ему свою жизнь и расскажешь.

Любрас задумался, раскурил трубку и, выдохнув медленно изгибающееся табачное кольцо, сказал:

– Ежели про просьбу мою денежную в Рогервике обронишь словесно, не подумавши или с умыслом, в «лисе» за неделю издохнешь. Правильно всё сотворишь, станешь… вором при законе. При мне, стало быть, ибо я Закон! Помогу своим влиянием. Ковыляй…

- * * *

Через неделю прибытия в Рогервикскую каторгу Ванька Каин провёл воровскую сходку с приглашением самых авторитетных заключённых, в основном из числа профессиональных бродяг, которых впоследствии стали называть иванцами. Храпов, злодеев калибром поменьше, рядовых преступников – шпанку – не позвали, не тот калибр. Из числа недавно прибывших душегубов позвали несколько убийц, воров-рецидивистов и вечников – каторжан, приговорённых к вечной каторге. Перед сходкой каждому участвующему в ней каторжанину тюремщиками было объяснено, что новый прибывший вор Иван Осипов Каин имеет такие подвязы в Москве, что мама не горюй. Сам Любрас не связывается с ним, но вор он правильный, дело всегда говорит, посему тюремное начально благоволит к нему. Непререкаемо слушаться его во всём, тогда и послабления придут персональные. Каин поклонился воровскому сходу и молвил:

– Все издохнем, рано или поздно. Вы это и без меня знаете. Можно быстро, а можно и медленно. Я-то знаю, поглядите на моё лицо пристально. Стоял в шаге от колесования, но ноне царица добрая. Знамо так: ежели от работы загнуться желания нет, другие должны работать. Никаких побегов, с такими рожами вы далеко не убежите. Я назначаюсь старостой над вами, деньги и продукты принимать буду, самолично буду решать, кому и на што давать. В Рогервике, как я мыслю, промышленники местные нам харч должны поставлять. Но забывают иногда, да с душком подсовывают. Вот бумага съестная. Что едите? Наизусть знаю: горох, мука подправочная, крупа пшеничная да хлеб чёрный. А где сало филейное? То-то и оно. Беру это на себя, добрые припасы есть будем. Это не острог в Москве, где не кормят, тать сам пропитание вымолить должен. О вас я думу думать буду. Суперечных мне Любрас на галеры флотские будет отправлять. Скажи, Еремей, ты был на них, спиной знаешь.

Поднялся «вечный» каторжник, лет сорока, тощий телом, но с большими как у рака руками-клешнями.

– Значица, так. На каждую скамейку (банкой зовётся) сажают пять-шесть гребцов. К той банке куют цепями, почти с мою пясть, – и Еремей показал свой пудовый кулак. – Чтобы дурно от работы не стало, в рот – кусок ржаного хлеба, в вине смоченный, кляп прозывается. У охраны бич в руках, сморило тебя, либо мочи грести нет – получай по спине с размаху. С весны до осени галерные спят прикованными к банкам окаянным, в шторм или морском бою так закованные к рыбам на корм и идут. Зимой в острог – забивать сваи, таскать землю и камни, всё как у нас. Но все равные во грехе – каморочек там нет. Я обо всём поведал, упаси Бог от такой участи, – и Еремей, перекрестившись, сел на лавку.

Каин обвёл глазами притихших душегубов и тихо сказал:

– Кто испытать меня удумает да подлость учинить, тому на скамейке галерной подвинутся. Все учуяли? В глаза мне смотрите и не моргайте! Материться больше не будем, мне староверы-вечники объяснили, что такие слова подпитывают бесов, посему говорим только по арго воровскому, пусть гадают надзорные, о чём мы балакаем. Спасибо не говорим за дела добрые, не будем Бога усекать, говорить надо «Спаси Христос» или «благодарствую». Как в народе глаголят, из спасиба шубы не сошьёшь. А чтобы силы иметь, мы, каторжные, должны общий котёл из деньги сварганить – манеты (петровская «манета добрая цена рубль») государевы ключ к многим отмычкам, даже души человечьи открывают, ибо натура у всех одна – деньга выше совести. А теперича у кого какие гроши за пазухой есть – кидай в мою шапку, жить по-новишному будем!

- * * *

Восемь лет «процарствовал» Ванька Каин в Рогервике, в тело вошёл, дела воровские наладил, сподручными обзавёлся, всё, что рядовым каторжным обещал – наполовину исполнил. При нём изрядных каморочек и нар, имевших собственные отгородки, прибавилось, постояльцы которых по благосклонности тюремных командиров и Ваньки Каина на работу не хаживали, имели собственное расписание и лютым боем гнали нижние каторжные «чины» на работу в залив. Ваньке и его дружкам даже легче жилось, чем простым конвойным офицерам – те, по выражению уже упомянутого Андрея Болотова, «должны стоять при ветре, дожде, снеге и морозе, без всякой защиты и одним своим плащом прикрыту быть, а сверх того ежеминутно опасаться, чтоб не ушёл кто из злодеев. …Выдумки, хитрости и пронырства их так велики, что на все строгости несмотря находят они средства уходить из острога, так и во время работы, и чрез то приводить караульных в несчастье. Почему стояние тут на карауле соединено с чрезвычайною опасностию. И редкий месяц проходит без проказы…»

Каин лично взял под опеку обеспеченных на воле каторжан: бывших дворян, купцов, мастеровых, духовного звания; а также иностранных подданных: французов, немцев, шотландцев. С воли передачи редко, но приходили, и всем любящим Каинову опеку приходилось более половины продуктов да порою денег отдавать старосте. Взамен – многократное одобрительное похлопывание по плечу самого Ваньки Каина и показанный им во одобрение грязный большой палец!

Самому Каину полковник Любрас отвалил большую каморку, в самом углу тюрьмы, с широкими нарами, застеленными овчинными тулупами, под головой – настоящая перьевая деревенская подушка. В углу той каморки – самодельная дыба и связка казачьих плетей для обуздания плоти и духа противного. В роли заплечных дел мастера – огромный черемис Герасим, не имевший от рождения сострадания к чужой боли.

Два раза в неделю, когда указанный Любрасом офицер-поэт вызывал Ваньку Каина в гауптвахту, неграмотный вор надиктовывал ему свои мемуары. Сначала офицер принял тот труд как повинность, а потом так заинтересовался, что дюже ждал каждой встречи с Ванькой. Ай да Каин, ай да сукин сын!

Рассказчик из Ивана сына Осипова был знатный, правда рёк он быстро да увлекался своим собственным рассказом до смеха озорливого, на что офицер ему постоянно пенял:

– Братец, ты поспешаешь как на пожар, а у меня чернил в обрез да рука подрагивает, помедленнее глаголь, тогда и образы ярче будут на бумагу ложиться.

Ванька не обижался на замечания, рукой разгонял клубы табачного дыма от трубки надзирателя и продолжал:

– И пошли мы под Каменный мост, где воришкам был погост, кои требовали от меня денег (влазные), но я хотя и отговаривался, но дал им 20 копеек, на которые принесли вина, потом напоили и меня. Выпивши, говорили: «Пол да серёд сами съели, печь да полати в наем отдаём, а идущему по сему мосту тихую милостыню подаём (то есть грабим), и ты будешь, брат, нашему сукну епанча (то есть такой же вор), поживи в нашем доме, в котором всего довольно: наготы и босоты извешены шесты, а голоду и холоду амбары стоят. Пыль да копоть, притом нечего и лопать». Погодя немного, они на чёрную работу пошли.

Офицер от открытий тайн воровского мира часто переводил дух и просил ещё раз повторить. Каин повторял:

– Прислал ко мне Камчатка старуху, которая, пришедши в тюрьму ко мне, говорила: «У Ивана в лавке по два гроша лапти» (Нет ли возможности бежать?) Я ей сказал: «Чай примечай, куды чайки летят» (Подбираю время для побега вслед за бежавшим ранее товарищем.) Перед очередным престольным праздником в тюрьму пришёл Камчатка с милостыней для «несчастненьких», каждому дал по калачу, а мне – самому «несчастненькому» – аж два и при этом тихонько сказал: «Триока калач ела, стромык сверлюк страктирила» (Тут в калаче ключ от твоей цепи.) Погодя малое время, послал я драгуна (охранника) купить товару из безумного ряду (вина из кабака), как оной купил и я выпил для смелости красовулю, пошёл в нужник (заключённых выводили в сортир на цепи, при этом охранник оставался снаружи), в котором поднял доску, отомкнул цепной замок и из того заходу ушёл. Хотя погоня за мной и была, токмо за случившимся тогда кулачным боем (традиционное развлечение народа на праздник) от той погони я спасся; прибежал в татарский табун, где усмотрел татарского мурзу, который тогда в своей кибитке крепко спал, а головах у него подголовок (сундучок с деньгами) стоял. Я привязал того татарина ногу к стоящей при ево кибитке на аркане лошади, ударил ту лошадь колом, которая оного татарина потащила во всю прыть, а я, схватя тот подголовок, который был полон монет, сказал: «Неужели татарских денег на Руси брать не будут?» Пришёл к товарищам своим и сказал: «На одной неделе четверга четыре, а деревенский месяц с неделей десять» (Везде погоня, пора сматывать удочки.)

Эти увлекательные подробности из своей вовсе не славной жизни диктовал Ванька Каин офицеру тюремному долгих восемь лет. Точно неизвестно, был ли один такой офицер, или их было несколько – вероятно последнее, но всем прелюбопытна была сия работа – нарочно-то и не придумаешь!

В образ вошёл малый – все места остановок в рассказах знал, точно с этого места дальше рассказывал, всё интереснее и забавнее становилось повествование. За долгие годы отсидки почти всё поведал мемуарист Каин служивой братии, как однажды его срочно вызвал к себе сам Любрас, уже еле ходивший и постоянно кашляющий:

– Ну что, писатель каторжный, всю душу бумаге исповедал? Приказ пришёл, которого я, впрочем, ждал. Да… Тебя, стало быть, от нас переводят далече-далече. Благодарствую за порядок в тюрьме, образованный тобою, да за помощь денежную старости моей, храню её как зеницу ока. Кого вместо себя поставишь вором при законе, того и я признаю. Кого, Каин?

Не пришедший в себя от услышанного Ванька Каин не сразу ответил:

– Герасима, кого ещё. Правда, лют дюже, да здесь то и нужно.

Переминулся с ноги на ногу и хриплым голосом спросил Любраса:

– Куды меня, ваша светлость, переводят? И что дальше с моими россказнями воровскими будет?

Любрас улыбнулся, вдохнул с ладони табачка, по-стариковски чихнул громогласно, подняв при этом указательный палец, и, вытирая губы ажурным платком, ответил:

– В Сибирь тебя, братец, куда же ещё. На Нерчинскую каторгу славную и гибельную. Н-да. Я, мыслю, ты и там не потеряешься. Через конвойных я весть передам, что ты славный малый. Но а ты по приезду перстень золочёный покрупнее подаришь командору ихнему и дальше жить будешь, сукин сын.

Любрас подошёл к Каину, положил свою маленькую руку на его плечо:

– Твои сказки в книгу оформим, все они у меня в надёжном месте, но не ноне, тут выждать надобно. Денег ты точно с неё не получишь, а вот славу народную наверняка отхватишь по полной. А любовь народная – не вода вешняя, на века крепкая. Так и будет, или я Русь плохо знаю. Соберись в дорогу, завтра по твою душу конвой усиленный придёт. Прощай, Каин!

В конечный вечер Каин попросил у братьев каторжных прощения за грехи свои вольные или невольные, слово неразумное, с гневом сказанное, поклонился им в пояс и слезу крохотную пустил на глазах честной компании. Представил Герасима-истязателя вместо себя, сказав при этом: «Кремень нужен на моё место, с душою праведной да с честью воровской. Любрас обещал помочь ему, если закавыки какие будут, так что примите Герасима вместо меня и не ропщите». После этих слов передал деньги котловые общественные Герасиму на глазах у всех в сумме пятисот рублей, пересчитал их прилюдно да бросил в шапку с размаху, утаив при этом от братии каторжной двести рублей. Так на дорогу ведь! Злодеи глаза опустили, с минуту думали, но обыскать Каина не решились и сказали коллективное «добро». В ту крайнюю ночь Каин почти не спал, хоть и был под охраной Герасима – может, кто обиду какую напоследок выместить удумал, сорвиголов много здесь с душами прокопчёнными. Но обошлось, а утром с первыми лучами северного солнца обоз конвойный по его душу пришёл…

В 1779 году, уже после смерти Ваньки Каина, на основе истрёпанной переписчиками тетради вышла книга некого Матвея Комарова, русского писателя из крепостных, отпечатанная типографским способом, имевшая колоссальный успех как в криминальном мире России-матушки, так и среди царской знати. Книга называлась «Обстоятельные и верные истории двух мошенников: первого российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками, сумасбродною свадьбою, забавными разными его песнями, и портретом его. Второго французского мошенника Картуша и его сотоварищей».

Ещё ранее, в 1777 году была издана странная книжка, якобы написанная самим Каином. Называлась она в современной транскрипции «Жизнь и похождение российского Картуша, именуемого Каина, известного мошенника и того ремесла людей сыщика, за раскаяние в злодействе получившего от казны свободу; но за обращение в прежний промысел сосланного вечно на каторжную работу, прежде в Рогервик, а потом в Сибирь, писанная им самим, при Балтийском порте, в 1764 году». Книга была переиздана в 1785 году. Текст произведения занятным был: смесь канцелярских отчётов о своих преступлениях с рифмованными скоморошескими прибаутками, щедро заправленная русским тайным арго. Что там правда, а где вымысел – уже и не разберёшь, но ловко описал жизнь воровскую писатель новоявленный Ванька Каин! Впрочем, эта любопытная книжица многими исследователями криминального мира России считается подделкой, хотя неизвестный автор, по всей видимости, всё же пользовался какими-то не дошедшими до нашего времени источниками.

Наверное, все писатели, паразитирующие на образе «славного разбойника Ваньки Каина», черпали своё творческое вдохновение именно из этой книжицы: последние переписывали у предыдущих, а те упирались в пресловутые «Жизнь и похождение…» Не работа ли это безымянных тюремных офицеров из Рогервика, что слова Каина на бумагу выложили, и продвинутая в массы полковником Любрасом?

В последующие годы конца XVIII века – начала XIX века как из рога изобилия типографии столичные стали печатать Ванькины мемуары в различных интерпретациях, добавляя к первоисточнику всё новые захватывающие сюжеты и похождения славного разбойника. Правильно когда-то сказал Каину упомянутый полковник Любрас, начальник каторжного Рогервика: «Любовь народная – не вода вешняя, на века крепкая». А любовь, как известно, зла – полюбишь и козла.

Глава 2. Начало воровского пути крестьянского сына Ивана Осипова – холопа купца Филатьева

В селе Ивашево, что под Ростовом, в Ярославской губернии (в позднем обозначении), в 1714 году, а кто-то под присягой клялся, что в 1718-м, родился мальчик, коих много рождалось у баб русских в то время тёмное, да не простой видно закваски был малец, ибо впоследствии знатно в историю российскую вписал своё имя неславное. Нарекли его по святцам Иваном сыном Осиповым. Рос быстро, ничем не болел, смекалку имел не по годам взрослую, но с криминальным душком и проказничеством. Имел выдумки недетские и жестокие: то хвост у кошки отрубит, то утопит в озере соседскую собаку, при этом громко радуясь и по-детски хлопая в ладоши. Сызмальства крал всё, что попадёт под руку: огурцы и капусту на базаре, одежду и кухонную утварь с соседних дворов, за что был часто нежадно бит. Совести практически не имел, обиды свои прощать не желал и часто мстил различными способами своим «учителям» – один раз наиболее ретивого даже пытался поджечь. Но памятью обладал диковинной – с первого раза любую песню мог запомнить да слова в ней так изменить, что и смысл уже был другим, срамным дюже. Уже тогда селяне за проделки разные нарекли Ивана Осипова Каином, но прозвище пока не прилипло к оному и не прижилось, его ещё заслужить большими подлыми делами надобно!

Таких людей война любит, там внутреннее злодейство и неумение прощать против врага обратить можно, но не суждено Ивашке мундир солдатский надеть, за него это сделал его родной брат Прокофий и семеро его сверстников в разные годы призыва рекрутов, по материалам второй ревизии 1740-х годов. Видно, судьба-злодейка уготовала Каину другую участь – стать разбойником.

Как-то раз в одно из своих сёл, а именно в Ивашево, приехал славный купец Пётр Дмитриевич Филатьев. До сих пор непонятно, как торговый человек мог иметь крепостные души, которые полагались только людям дворянского происхождения? Ну да ладно. Ему местные жители и рассказали про вороватого мальчишку, да ещё с садистскими и художественными наклонностями, с коим сладу у общественности нету, его бы в рекруты, да ему тринадцать годов всего, жалость-то какая! Купец был в редком добродушии, ибо великий барыш на стороне от торговли поимел, и молвил:

– А ну, покажь мне этого непутёвого, говорить с ним желаю!

Привели к нему мальчугана Ивашку Осипова, да посмотрел на него матёрый купечище и вопрос задал:

– Ты что же, собачий сын, округу тиранишь, плетей захотел?

На что Иван с достоинством ответил:

– Это они от зависти наговоры тебе, Пётр Дмитриевич, на меня строчат.

И увидев озадаченное ответом лицо хозяина, добавил с улыбкой:

– Я же молод и хват и всем трижды брат, когда в силу войду – свою правду найду!

Филатьев внимательно посмотрел на подростка, заметив про себя, что одевается он чисто, да и лицом смазлив, девкам в будущем утеха, а главное не глуп и речист.

– Я смотрю, с тебя толк будет, руку только надобно крепкую над тобой. В Москву со мной поедешь, человека из тебя сделаю, аль не желаешь? То-то. На сборы час тебе, песни в дороге мне петь будешь, умеешь, сказывают, копейку дам, если душу потешишь…

Восемь долгих лет Ванька провёл в услужении у купца Филатьева, любителя жизни на широкую ногу: дом высокий каменный в престижном Ипатьевском переулке города Москвы, амбары бесчисленные, сад фруктовый ухоженный. Но скуп был хозяин не по-русски, держал своих холопов впроголодь. К тому же на руку слабину имел: чуть что – за волосы и давай таскать себе на утеху. Не гнушался купец собственноручно розгами побаловаться да на спинах чужих вензеля кровавые поставить. Особливо, когда выпьет горькую, тут его кураж со всех щелей на души несчастной челяди изливаться начинает во всей своей господской красе.

Вымахал Ивашка в парня статного, смазливого, с благородными тонкими чертами лица и слегка вьющимися русыми волосами, а говорун какой! Да так складно сказки рассказывал, в нужных местах тон голоса менял и выражение лица, смущая порой до слёз слушателей, что прослыл среди дворни рубахой-парнем, с искоркой таланта неведомого, но и с душой непростой, скрытной. Работать не любил, филонил часто, за что часто получал затрещины от хозяина. Дворовая девка Авдотья сохла по Ивану, глаз с него не сводила, руки его шаловливые на груди своей терпела, дальше не позволяла – остальное после венца! Иван к душе Авдотьи был абсолютно равнодушен, его глаз загорался только при виде её аппетитных чресел и бюста, выдающегося из-под кофты. Любовный опыт приобрёл Ванька, шатаясь тайно по кабакам московским: там за деньгу что хошь можно было купить. Одним словом: будут денюжки – будут и девушки. Деньги Ивашка зарабатывал краденным товаром с Филатьевского дома: ложки, диковинные вилки, ножи столовые, посуда едовая. Брал понемногу, ибо помнил выражение народное: воруй по чуть-чуть, найдут – не убьют.

Однажды в кабаке, что принимал краденное, сидел за столом вор московский, известный своей шалостью – Камчатка. Сказывают, что каторжанил он за грехи незначительные на краю земли, на Камчатке россейской, неведомо только, как он, «милый», оттуда после отсидки обратно в Москву добрался. Может, и не было его там? Настоящее имя его было Пётр Смирной-Закутин, но официально он представлялся Петром Романовым, царской фамилией, стало быть. Был Камчатка на семь лет старше Ивана, посему подозвал его к себе, пальцы ладони у груди сложив небрежно, и предложил сесть рядом.

– Чьих будешь, добрый молодец? – усмехнувшись в бороду спросил Камчатка и внимательно посмотрел на Ивана.

– Филатьевский я, что с Ипатьевского переулка, вот решил чарку выпить, душу промыть от обид хозяйских. Иваном кличут.

– На что пьёшь, коли ты холоп? И чарка, коли смолоду на дно ейное смотреть, утопить может. Ты же не желаешь быть утопленником?

Иван смело посмотрел на Камчатку и ответил:

– Товар мелочный, хозяйский, от обиды сбываю, обижает шибко, да и здесь поесть от пуза можно, дома хозяин голодом морит, хоть припасов до скончания века в амбарах под замком хранит. А от чарки тошнит часто, не моё это.

Камчатка подозвал полового:

– Варева принеси поболее да хлеба отрежь ломоть ситный, дружок голодный, как волк. Я плачу. – И, обращаясь к Ивану, представился: – Пётр Романов, стало быть, я. Братия Камчаткой кличет, по месту каторги, стало быть. Не боишься меня? Молодца! Зови как хошь. А про замки сказывал, так их открыть можно, к каждому замку ключ приставлен, его только найти надобно. На крайний случай и обухом топора можно по замку вдарить. И меру знать надобно – удача не любит ненасытных до денег. А вот и хлёбово принесли, ты ешь, Иван, а я тебя учить буду, как жить надобно, стало быть…

На другой день наученный Камчаткой Иван Осипов ограбил своего хозяина, Петра Дмитриевича Филатьева, о чём оставил свои показания в подлиннике розыскного дела, заведённого много времени спустя в Московской конторе тайных розыскных дел. Вот его показания: «видя его спящего (Филатьева), отважился тронуть в той же спальне стоящего ларца его, из которого взял денег столь довольно, чтобы нести по силе моей было. …Висящее же на стене платье на себя надел, и из дому тот же час не мешкав пошёл». Затем неграмотный Ванька с бумажки скопировал буквы, написанные самим Камчаткой, на большие ворота, макая палочку в жирный дёготь: «Пей водку, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай у тебя черт, а не я». И был таков.

Стояла тёмная ночь, Камчатка, поджидая Ивана, извёлся весь, вдруг неопытный подельник попался, как кур в ощип, но нет – пронесло, вон Иван, шатаясь под грузом большого холщового мешка, быстро семенил навстречу, и дорогу ему освещала луна.

– Ванька, давай сюда, – Камчатка появился неожиданно, как из-под земли. – Мать честная, добыча знатная, молодец, будет из тебя толк, верно говорю.

Поддерживая края мешка, Камчатка весело балагурил, и они проследовали под Всехсвятский каменный мост. Большую часть денег Камчатка, подмигнув Ваньке, положил себе за пазуху, часть оставил братве воровской. В те времена Москва, а на дворе стоял 1735 год, была самым опасным, криминальным городом России. Каждое утро на крестцы – перекрёстки – московских улиц свозили десятки трупов, чтобы родные могли их опознать.

Особенно большой наплыв преступного элемента наблюдался зимой, когда в Москву съезжались прогуливать добычу мошенники и воры с ярмарок и торжков всего государства. Выбирались из лесов и разбойники. В Москве они закупали ружья, порох, свинец и оставались зимовать, поскольку прожить в лесу зимой невозможно. В Первопрестольной их ожидали подруги – проститутки, содержательницы притонов, скупщицы краденного. Самые отпетые зимовали на малинах – в пещерах по склонам многочисленных оврагов. Названия московских оврагов говорили сами за себя – Бедовый, Греховный, Страшный…

Напоив и накормив воришек и отдав им двадцать копеек, Ванька по рекомендации Камчатки влился в шайку упомянутого каменного моста, которые «погодя немного, на чёрную работу пошли». Неопытного Ваньку с собой не взяли, велев дожидаться. Долго их не было, Осипов заскучал шибко и пошёл в город-Китай. Не знал он, что по злачным местам Первопрестольной рыскали в его поисках люди взбешённого купца. Один из них, филатьевский дворовой, неимоверной силы человек, наткнулся на праздношатающегося Ваньку, сгрёб его в охапку огромными ручищами и потащил на расправу к купцу Филатьеву.

– Что, попался, неблагодарная тварь? Я к тебе как отец родной, а ты мне в мошну залез?! Теперича будешь с медведем жить, цепь с ним делить. Я по делам из Москвы еду, прокорма и воды ни медведю, ни вору Ваньке не давать!

Во дворе Ваньку приковали к столбу недалеко от сидящего на цепи «потешного» медведя. Филатьев рассчитал, что с голодухи медведь съест беглого холопа. На счастье Ванькино, ухаживала за медведем дворовая девка Авдотья, которая ну никак не могла допустить, чтобы потенциального жениха мог сожрать её подопечный медведь. Она тайком от всех носила Ивану еду и учила его делиться с медведем: «Тогда не съест». Она же натёрла Ивана какой-то жидкостью пахучей, которую медведь на дух не переносил и старался усесться от Ваньки подальше – на всю длину цепи.

Однажды Авдотья шепнула Ивану:

– Барин-то в страхе нонеча. Он солдата одного батогами потчевал, тот и окочурился враз. Тело его в сухой колодезь бросили, куда сор высыпают.

Информация была поистине золотой, ибо такую службу могла сослужить, что сама судьба задумалась, какой стороной к Ваньке повернуться.

Через неделю приехал Пётр Дмитриевич да пригласил к себе друга старинного, полковника Ивана Пашкова. Долго сидели приятели, винцом рейнским баловались, когда к хмельному Филатьеву думка зашла, как показать Пашкову настоящую порку нерадивых холопов.

– Приведите ко мне вора Ваньку Осипова, – крикнул пьяный Филатьев и достал со стены кожаную двухаршинную плеть.

Привели Ваньку, потиравшего воспалённые запястья от лёгких кандалов.

– Смотрите, люди добрые, его медведь не сожрал, видать нутро с душком! – вскричал купец и ударил кнутом о землю. – Теперича я покажу, как дух неразумный выбивают на пять ударов, скидывай рубаху и портки, окаянный!

– Слово и дело государево! – глухим голосом выкрикнул Иван Осипов и посмотрел тяжёлым взглядом на полковника Пашкова.

Плеть зависла в воздухе, картина расправы как бы остановилась во времени, лицо Филатьева приняло дюже озадаченный вид, и «барин в немалую ужесть пришёл». Повисла томительная пауза.

В то время это были поистине магические слова. Они означали, что человек желает донести о каких-то важных преступлениях. И полковник Пашков, несмотря на дружбу с хозяином дома, не мог не переправить Ваньку на Лубянку, где размещалась Тайная розыскных дел канцелярия. Потому что знал, что в противном случае его никто не помилует, головой перед плахой ответит. Хмель сошёл с Филатьева и Пашкова, и дело не в отсутствии крепости напитка было, а в высшей степени ответственности перед такими страшными словами холопа. Доигрались! Через некоторое время во двор купца заявились экспедиторы канцелярии.

– Каин ты, Ванька Осипов, вот ты кто! – только и сказал прилюдно купец Филатьев. Но вторично произнесённое вслух слово «Каин» вновь не заклеймило его слугу, видно времечко для этого опять не пришло!

Московский губернатор, граф Семён Андреевич Салтыков, лично допросил беглого холопа. Слова его подтвердились. После обнаружения трупа в заброшенном колодце купца и его верных слуг забрали для допросов. Позже выяснилось, что купец ни сном ни духом не знал, что его дворовые совершили убийство гарнизонного солдата, и через три дня был отпущен. А московский главнокомандующий граф Салтыков, надзирающий над всеми административными органами, в том числе Тайной канцелярией, или как её ещё называли в народе – Стукалов приказ, выслушав «доведчика», повелел выдать оному документ «для житья вольным письмом» (об освобождении от крепостной зависимости). Фарт – он не всякому брат!

Под каменным мостом Ваньку ждал друг сердешный Камчатка с побрательничками. Неделю гуляли они, «вольное письмо» только на зуб не пробовали, потом Камчатка объявил громогласно:

– Теперь ты, Ванька, «коновод», а я твой подручный. У тебя и ум и хитрость есть, этим волюшку себе и добыл. Сам губернатор тебе руку жал, не нам ты чета. Посему слушаем тебя во всём и доверяем во всём!

Члены шайки подошли к Ивану Осипову, поклонились ему в пояс и шею голую показали: «Секи, мол, если причина будет». Вот так-то: в двадцать один год из грязи да в воровские князи!

Глава 3. Озорство и бесчинство будущего царя московских воров

Друг Камчатка познакомил Ивана Осипова с московскими авторитетными ворами-одиночками, кои работали не в шайках, а исключительно на себя, ибо никому не доверяли, и себе порою тоже. Иван индивидуально переговорил с каждым из них, нарисовал перед ними розовые перспективы совместной воровской деятельности и каким-то неведомым для всех образом уговорил их организовать собственную шайку-лейку. «Работать будем красиво – чтобы дух захватывало»! – говорил Ванька с азартом и горящими глазами. Таким образом, романтики новой воровской жизни Кувайт, Легаст, Жузла пополнили шайку новоявленного главаря. Жузла, специализировавшийся на карманных кражах, обучил этому воровскому ремеслу Ивана Осипова, отметив при этом: «Дюже способный, даже ловчее меня будет».

Первым делом шайки Ваньки Осипова стало ограбление придворного доктора Евлиха, живущего на первом этаже императорского (!) Анненгофского дворца, что на Яузе-реке. Первым в покои доктора через вырезанное стекло окна проник Иван, который потом рассказывал подельникам: «…видя их разметавшихся неопрятно, закрыл одеялом, которое сбито было ими в нога». В детской проснулась дочь Евлиха и давай плакать. Ванька затыкает ей рот кляпом и связывает. Подельники проникают тем же путём, что и их главарь, и относят дочь «клиента» в кровать родителей – «в середину того доктора и докторши», которые спят богатырским сном. Рискуют, однако, но делают всё «по-благородному». Шайка тихо покидает дом, Иван ласково прощается с онемевшей от страха дочерью Евлиха и прикладывает палец к своим губам. Добычей их стали золотые украшения и серебряная посуда. Всё это моментально сбывается надёжным скупщикам краденого, и вот она, деньга, звенит в руке воровской! Романтика быстрых денег!

Окрылённая удачным исходом первого «царского» воровского дела, шайка Осипова ставит целью ограбление слуги его императорского величества – дворцового закройщика Рекса в Немецкой слободе. Несчастного портного обокрали на фантастическую по тем временам сумму – три тысячи рублей!

В те достославные времена за 50 копеек можно было купить крепостную девочку, чуть дороже стоила взрослая свинья, чуть дешевле – старая лошадь. Взрослый крепостной мужик оценивался в 10—30 рублей, за 2,5 рубля предлагали пуд сахара, за 2,4 рубля – пуд топлёного масла, 26 копеек – пуд ржаного хлеба, 64 копейки стоил пуд пшеницы. За 1 рубль 30 копеек можно было купить бутылку иноземного шампанского. Вот и посудите, что это за сумма в три тысячи рублей!