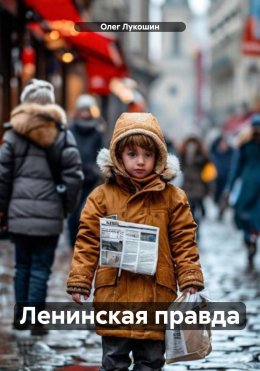

Ленинская правда

Предисловие

Четырнадцать лет довелось проработать мне в районной газете Нижнекамска. Поначалу она называлась «Ленинской правдой», затем – от большого стеснения власть имущих именем Ленина – была переименована в «Нижнекамскую правду». Солидное, уважаемое, и, что удивительно для районки, смелое издание, владевшее когда-то почти целым этажом административного здания вместе с пристроем, год от года хирело, сдувалось, теряло людей и занимаемые площади, и постепенно превращалось в нелепость – впрочем, как и вся российская пресса. В этом сборнике собраны мои газетные статьи, опубликованные в районной «Правде», которые представляют хоть какой-то интерес: фактологический, стилевой, курьёзный… Статьи расположены в хронологической последовательности: от 2006 до 2020 годов.

Голуби летят над нашей зоной

Один из персонажей романа Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», вороватый председатель колхоза, очень не хотел садиться в тюрьму. Понимал, что это может произойти с ним в любую минуту, потому что есть за что, но ужасно страшился такой перспективы. Как-то раз направился он с угощениями к одному освободившемуся зеку: расспросить, как там на зоне. Неожиданно бывалый уголовник его успокоил. Живут, мол, и там люди, причем некоторые совсем неплохо. «Ничего, ничего, – воодушевленно бормотал председатель после встречи с ним, – и на зоне жить можно!»

Жить-то можно, но все понимают: зона – не курорт. Это суровая среда со своими законами, со своим кодексом чести и особым мировоззрением. Что ни говори, а очутиться там – трагедия. И не только для самого осужденного, но т для его родственников и близких людей. Однако заключенные – это такие же граждане нашей страны, как и мы с вами, лишь на некоторое время ограниченные в перемещениях. Освободившись, они возвращаются в общество со всем багажом мыслей, чувств и взглядов, которыми переполняются за годы пребывания в неволе.

– В последнее время в средствах массовой информации, – говорит Алексей Аксенов, заместитель начальника Нижнекамской колонии №1 по кадрам и воспитательной работе, – сложилась тенденция по формированию негативного, далекого от действительности образа исправительных учреждений. Многочисленные фильмы и сериалы, такие как «Зона», дискредитируют работу уголовно-исправительной системы. Жизнь на зоне выглядит совершенно иначе.

В лечебном исправительном учреждении №1 Нижнекамска – День открытых дверей. Десятки людей съехались сюда, чтобы повидаться со своими родственниками. У ворот КПП проверяют списки. Мы с фотокорреспондентом вместе со всеми ждем выдачи пропусков, знакомимся с людьми.

Сания приехала к сыну. У того срок – восемь лет. Половину отсидел.

– На свидания приезжаю раз в четыре месяца, – говорит женщина. – Сегодня – внеплановое. Не могла не приехать.

Лицо у неё усталое, с печатью забот и тревог. Говорит, что у неё и сына всё нормально, но произносит это с надрывом, так, что понимаешь: женщина старается крепиться и не показывать, как ей тяжело.

Таня приехала в колонию в первый раз. Не то от холода (погода выдалась прохладной), не то от волнения девушка поёживается.

– У меня здесь парень. Приехала к нему из Альметьевска, – только и нашла, что сказать она.

Ещё одна Татьяна. В колонии у нее сын.

– За что сидит? – переспрашивает она. – За дурь. Не за ту, которую курят, а за собственную. За отсутствие мозгов. Здесь только такие и сидят. И вообще, тюрьмы и армия – это плата за бедность.

Наконец-то получаем пропуска, проходим через КПП. Тщательный осмотр, вплоть до обуви. Открывается последняя дверь, и мы оказываемся на территории зоны.

Контингент осужденных в первой колонии, как говорится сложный. Большое количество заключенных имеют шестую, седьмую и даже восьмую судимости. В основном все они больны туберкулезом. Только один отряд, состоящий из здоровых заключенных, занят на работах в столовой. В колонии есть участок по деревообработке, где изготавливается сувенирная продукция, есть автосервис, цех металлообработки и цех по выпуску шлакоблоков, сеточный участок, где вяжут тарные сетки. Однако всех осужденных работой обеспечить не получается. Кроме этого, немалая их часть имеет инвалидность и не работает.

Наш путь пролегает по территории колонии. На площадке, где обычно проводятся футбольные матчи, оборудован майдан. День открытых дверей в колонии решили провести в форме сабантуя. Видны пятачки для борьбы, перетягивания канатов, боев с мешками и других видов спорта. Выступает ансамбль приезжих артистов. Развернута торговля: сигареты, соки, безалкогольное пиво. Вместе с родственниками мы свободно общаемся с осужденными.

То, что люди здесь нездоровы, видно невооруженным глазом. Осунувшиеся лица, впалые щеки, беспокойные взгляды. Бросается в глаза то, что значительная часть осужденных – молодежь.

Отношение к гостям доброжелательное. Люди интересуются, из какой мы газеты, просят сфотографировать.

С одним из заключенных, Сергеем Слесаревым, разговорились. Сергею двадцать девять, но выглядит он старше своих лет. С легкостью можно дать сорок. Он болен туберкулезом, инвалид второй группы. В его биографии это уже третья «ходка». Сел недавно, на три года.

– Первые две судимости у меня были за воровство, – признается Сергей. – Я действительно чувствовал себя виноватым. А в этот раз попал неизвестно за что. Оказался в неправильном месте в неправильное время. Уверен, если бы не было предыдущих судимостей, меня бы не посадили.

Действительно, попав на зону один раз, вероятность оказаться здесь снова повышается многократно. Причина тому – нетерпимое отношение общества, которое не готово принимать в свои ряды сограждан с судимостью.

– Я твердо решил после последней судимости: все, завязываю, – рассказывает Сергей. – Всех своих старых друзей стороной обходил. Попытался устроиться на работу – никуда не берут. У меня дочь только что родилась. Денег нет, работы нет. Как выживать?

Медленно, не очень охотно, но набирают все же обороты спортивные состязания. Вот две команды осужденных перетягивают канат, вот проходит раунд борьбы на мешках, вот заключенные толкают гирю и подтягиваются на перекладине. Чрезмерная радость на их лицах не светится, но все же теперь они не такие мрачные: День открытых дверей – какая-никакая, а все же отдушина.

– Очень хотелось бы зажить по-нормальному, – говорит Сергей. – Только не знаю, получится ли. Мне освобождаться в девятом году. Как выйду, постараюсь изменить свою жизнь. Возвращаться сюда нет никакого желания.

Наше пребывание на зоне подходит к концу. Начинаем собираться. Ну что же колония, до свида… Нет, лучше прощай.

– А можно я обращусь через газету к матерям? – просит меня Сергей.

Разве можно отказать в таком желании?

– Дорогие матери, – говорит он со слезами на глазах в диктофон. – Не судите нас строго за то, что мы попали в эти места. Есть, наверное, в этом свой смысл и божья воля. Я хочу от всех нас, осужденных, сказать, что мы вас очень любим и дорожим тем, что вы у нас есть.

На воле, в Бугульме, возвращения Сергея ждет мать. Может быть, ее сыну еще удастся пожить жизнью нормального человека?

2006 г.

Страда переписная

Сельскохозяйственная перепись стартовала 1 июля. Четыре года, со времени переписи населения, не давало нам государство возможности насладиться этой приятной во всех отношениях процедурой. И вот – о, счастье! – нас снова переписывают. Впрочем, на этот раз не нас, а наши сельскохозяйственные богатства. Скот, птица, плодово-ягодные насаждения – все это стало объектом внимания для пристального ока государственных статистических служб. Как проходит перепись в Нижнекамском районе? Для выяснения этого корреспондент «Ленинской правды» отправился вместе с переписчиками по деревенским подворьям.

Солнечное утро, ухабистая дорога, свежий деревенский воздух. Мы с руководителем координаторского участка №3 Венерой Шайнуровой едем в деревню Нижняя Уратьма. Штаб координаторского участка располагается в селе Шереметьево, но по долгу службы его руководителю приходится каждый день разъезжать по подведомственной территории. Именно в Нижней Уратьме предстоит воочию наблюдать за процессом переписи. Венера Наиловна рассказывает о своем участке:

– В нашем ведении практически половина Нижнекамского района – 39 деревень. Общее количество дворов, которые предстоит обойти переписчикам, – 5600. Всего у нас задействовано 38 переписчиков, из которых 2 – резервные. Рабочий день переписчика – с 8 часов утра до 19 вечера. Люди относятся к своей работе чрезвычайно ответственно.

Приезжаем в деревню. В здании местной администрации знакомимся с секретарем Совета местного самоуправления Гулюсой Хакимовой. Она – один из инструкторов. В ее подчинении несколько переписчиков. Интересуюсь у нее, как проходит перепись и как реагируют на нее люди.

– Все идет по плану, – отвечает Гулюса. – Люди реагируют по-разному. В целом понимающе, но высказывают и некоторые опасения. Ходят, мол, слухи, что после переписи введут новые налоги. Мы объясняем им, что это не так.

Меня прикрепляют к переписчикам. Файруза Амерханова и Лейсан Шигапова – жительницы Нижней Уратьмы. Здесь их знают все, поэтому проблем в общении с уратьминцами практически нет. При них все атрибуты переписчика: желтая бейсболка, пластиковое удостоверение, черная сумка. Некоторые встречают переписчиков с прохладцей, но случаев, чтобы их не пускали в дом, ещё не зафиксировано. Нижняя Уратьма не самая большая деревня в районе, но и здесь работы хватает: 450 дворов, около 1000 жителей. В день переписчики обходят в среднем по 6-7 дворов.

Вместе с Файрузой Амерхановой захожу в первый дом. В нем живет семья Мухлисовых. Глава директорствует в местной школе. Сразу видно: здесь живут добрые хозяева. Крепкий, хороший дом, многочисленные надворные постройки, сад.

Спрашиваю, как хозяева относятся к переписи?

– Относимся серьезно, – отвечает глава семьи Исах Фаизрахманович. – Считаем, что это полезная вещь. Надеемся, что перепись поможет улучшить нашу жизнь.

Начинается сам процесс. Файруза задает вопросы, хозяева подробно и обстоятельно отвечают на них.

Все вопросы переписных листов разбиты на восемь разделов. Первый – общая характеристика хозяйства. Является оно основным источником дохода или же источником самообеспечения. Следующий – трудовые ресурсы. Количество членов семьи, наемных работников. Ещё один раздел посвящён земельным ресурсам и их использованию. Какой тип представляет из себя хозяйство: приусадебный участок, полевой участок, пастбище или что-то другое. Здесь же указываются площадь хозяйства и форма владения.

По признанию переписчиков, раздел, касающийся посевных площадей сельскохозяйственных культур и площадей многолетних насаждений, вызывает у людей наибольшее непонимание. Для чего, спрашивают, указывать, сколько салата и петрушки ты посадил? Неужели это так важно? Впрочем, семью Мухлисовых вопросы о петрушке не удивляют. Они отвечают на них спокойно и понимающе.

В разделе, затрагивающем поголовье домашних животных, все просто: надо перечислить, какой скот содержится в хозяйстве.

Какая-либо живность есть у всех. Поросята, козы, домашняя птица, коровы. Как без них в деревне? Некоторые содержат бычков, кроликов. У Мухлисовых, к примеру, есть пчелы.

В шестом разделе поднимаются вопросы о реализации сельскохозяйственной продукции. Необходимо указать процентное соотношение того, что остается в доме и идет на продажу. Семья Мухлисовых продает мед, мясо, молоко. По признанию хозяина, больших денег это не приносит, но семейный бюджет более-менее уравновешивает. Примерно так же могут отозваться о реализации своей продукции и многие другие сельчане.

В разделе, посвященном инфраструктуре, техническим средствам и производственным помещениям, спрашивается, есть ли доступ к автомобильным дорогам, газу, электроснабжению, телефону. Хозяйственные постройки, гаражи, погреба, теплицы, наличие тракторов, косилок, доильных установок – все точно записывается сюда.

Ну и в последнем (восьмом) разделе необходимо зафиксировать данные об услугах, оказываемых личному подсобному хозяйству со стороны организаций либо физических лиц для разнообразных работ: подготовка почвы, уборка урожая, заготовка кормов, помощь в искусственном осеменении.

– Нет-нет, – отвечает Мухлисов на последний вопрос. – Осеменение самое натуральное.

Перепись в этом доме закончена. Несколько минут спустя уже с другим переписчиком, Лейсан Шигаповой, заходим в дом семьи Валиуллиных. Нас встречает хозяйка Наиля Наилевна.

– Домашнее хозяйство – существенная прибавка к семейному бюджету, – рассказывает она. – Мы держим скот, выращиваем на продажу картошку. Считаю, что перепись – это хорошо. Наверное, она поможет поднять сельское хозяйство.

Уже знакомый процесс записи данных повторяется. Принципиальных отличий от предыдущего хозяйства нет, разве что пчел Валиуллины не держат. И здесь во всем видны рачительные хозяева: дом добротный, огород ухоженный. Что ни говори, а трудолюбивый человек всегда сможет создать для себя свой маленький рай, какая бы политическая система не господствовала в стране.

Закончив с переписчиками обход, прощаюсь с гостеприимными деревенскими жителями. Пора в город, в урбанистическую стихию.

Перепись продлится до 25 июля. После этого срока зарезервированы ещё пять дней для контрольных обходов. Однако, судя по темпам, которыми проходит перепись, задержек быть не должно. Отношение людей к этому событию с целом понимающее. Оно и неудивительно, сельский житель – самый дисциплинированный.

2006 г.

Воплощая в камне желания

Символично, что самая первая улица Нижнекамска – проспект Строителей – разрастается до сих пор. Прогуливаясь по проспекту, можно безошибочно, словно по кольцам на срезе дерева, определить этапы строительства города. Начало проспекта – это славное прошлое, эпоха пятиэтажек. Конец – его настоящее: высотные дома с элегантным изломом архитектурных линий. Отрадно, что этими двумя координатами временная шкала не ограничивается – впереди явственно маячит точка под названием «будущее»: проспекту, да и всему городу, есть ещё куда расти.

Вдвойне символично, особенно в канун Дня строителя, что проспект, названный в честь первостроителей города, продолжает строить новой поколение нижнекамских зодчих. Под номером 48 будет значиться на нём новый десятиэтажный красивый дом, который возводит ОАО «Нижнекамск-Кровля». Среди людей, работающих над его созданием, отыскались представители самых разных поколений: от молодежи до аксакалов строительного искусства.

Взять, к примеру, бригадира каменщиков Александра Бормотова. Семьдесят два года человеку, в Нижнекамске он с 1960-го, когда город существовал лишь в смелых фантазиях. Приехал сюда Александр Михайлович с самым первым поездом первостроителей – и вот работает до сих пор: 70% кирпичных зданий в городе построено его бригадой. Вряд ли существует какой-либо профессиональный нюанс, незнакомый ему.

Рядом с ним трудятся представители среднего возрастного поколения строителей – опытные каменщики-монтажники Валерий Ибушев, Гаян Фаткуллин, Кафиль Хабибуллин. Далеко не первый дом возводят они за годы своей трудовой деятельности, наверняка, далеко не последний.

Ну, и без молодежи никак не обойтись. Необходимо передать новому поколению строителей эстафетную палочку профессионального мастерства. Ильнар Ямалеев и Вячеслав Конькин – в числе лучших среди молодых каменщиков. Наставники у них серьезные и требовательные, хочешь не хочешь, а профессионала из тебя сделают.

Придется в третий раз произнести слово «символично», но, ей-богу, символично, что в должности старшего производителя работ на строительстве дома трудится женщина. Если дом – это уют и благополучие, тепло очага, то как возникнуть этому теплу без женского начала? Фарида Семенова работает в строительной отрасли 20 лет. Начинала мастером на заводе железобетонных изделий, в «Нижнекамск-Кровле» – четыре года. Сам факт, что на строительстве такого серьезного объекта старшим прорабом назначили именно её, говорит о профессионализме и уважении коллег.

Философ Платон когда-то давно предложил интересную трактовку окружающей действительности. Есть два мира, говорил он, – материальный мир и мир идей и желаний, из которого талантливые люди черпают образы для воплощения в реальности. Строители согласно этой концепции – люди, которые служат мостом между двумя мирами, воплощая в кирпиче и бетоне образы из мира желаний. Что ж, пусть образы эти будут яркими, а воплощения их, созданные руками строителей, не перестают нас радовать.

2006 г.

Рукопожатие Пушкина

Заметки о первом форуме молодых писателей Поволжья

Самое важное, что известно мне теперь о Саранске – городе, в котором проходил первый форум молодых писателей Поволжья – то, что до него весьма непросто добраться. И это несмотря на то, что расположен он в четырехстах с небольшим километрах от Казани. Прямого железнодорожного сообщения между двумя столицами поволжских республик почему-то не существует, доехать до столицы Мордовии можно только на проходящих поездах, которые курсируют по чрезвычайно неудобному графику.

Впрочем, все это детали. Творческих людей, одержимых по определению, какие-то дорожные трудности задержать не в состоянии. Добраться до Саранска и оценить красоту этого города, который уже не первый год признается одним из самых благоустроенных в России, мне все же удалось. Город, расположенный на реке Саранке, откуда и пошло его название, действительно оказался чистым и ухоженным, но в первую очередь это относится к центральной его части, где обилие старинных зданий, памятников и музеев, пожалуй, способно произвести на заезжего туриста должное впечатление. Окраинные части Саранска – традиционные спальные районы с большим присутствием частного сектора, который растягивает этот небольшой город с населением в 300 тысяч жителей на весьма обширные площади.

Сам город нам удалось посмотреть лишь по окончании форума, за пару часов до отправления поезда. К нашей радости в этой вечерней экскурсии отыскался дополнительный плюс: центр города с наступлением темноты украшается причудливыми подсветками, при которых достопримечательности Саранска смотрятся наиболее выигрышно.

И самая заметная из них – Кафедральный собор святого праведного воина Федора Ушакова, красавец-храм, открытый несколько месяцев назад и моментально ставший религиозно-культурной жемчужиной Саранска, да и всей Республики Мордовия. Дорогу к храму, выложенную брусчаткой, украшают две люминесцирующие дорожки зеленого цвета – в ночное время эти святящиеся пунктиры, направляющие к изящно освещенному собору, производят неизгладимое впечатление. Поблизости расположен и памятник самому Ушакову, непобедимому адмиралу и первому христианскому моряку, который в 2004 году был причислен Архиерейским собором к лику общецерковных святых.

Центральная часть Саранска так и усеяна памятниками в честь различных событий и личностей давней и недавней истории страны: памятник реформатору Русской православной церкви патриарху Никону (который вместе со своим противником протопопом Аввакумом, как оказалось, были мордвинами по национальности); монумент Вечной славы с коленопреклоненным солдатом Великой Отечественной войны, который принимает меч от Матери-Мордовии; памятник героям, павшим в локальных конфликтах, изображающий прорывающегося сквозь скалы воина-«афганца».

Совершенно неожиданным в этом ряду (но только на первый взгляд) оказалось присутствие памятника Пушкину. В Саранск Александр Сергеевич никогда не заезжал, но появление его здесь представляется все же не случайным. Пушкин как символ культуры и просвещения для республики, которая в последние годы весьма обеспокоена своим имиджем, как никто лучше подходит в качестве ориентира для высоких устремлений руководства и населения Мордовии. Памятник, кстати говоря, весьма удачный. Скульптура изображает великого русского поэта стоящим у врат арки, над сводом которой парит крылатая муза. Левую руку Пушкин приложил к груди, а правую величественно отвел в сторону. По традиции, сложившейся в городе сражу же после открытия памятника, необходимо пожать эту чугунную длань поэта – видимо, для того, чтобы набраться у него таланта и привлекательности. Поздоровался с Александром Сергеевичем и я. Рукопожатие оказалось крепким и доброжелательным.

– Александр, – представился он.

– Олег, – ответил я.

– Поверь мне, Олег, – подмигнул мне Александр Сергеевич, – тебя ждет большое будущее, надо только верить в себя.

Наша татарстанская делегация состояла из четырех человек. На меня, прозаика, приходилось три девушки-поэтессы, так что скучно мне не было. Лилия Егорова представляла Зеленодольск, Алёна Каримова и Луиза Шарова – Казань. В разговорах с нами некоторые участники форума высказывали недоумение тем, что форум писателей Поволжья проходит не в Татарстане. «Неужели такая богатая республика, культурный и финансовый центр Поволжья, – говорили нам, – не может принять у себя писательский форум?» На подобные высказывания мы лишь разводили руками: вопрос не к нам. Дело в желании.

Вот у молодых писателей Мордовии желания этого оказалось достаточно для того, чтобы организовать форум и принять на своей земле представителей всех регионов Поволжья. Форум поволжских писателей – это яркий пример того, как инициатива «снизу» может создать явление общероссийского масштаба. Жили-были в Мордовии молодые писатели и поэты, захотели они чего-то большего, чем пустое обивание порогов журналов и издательств да личное неформальное общение. Появился в их рядах деятельный лидер, поэт и прозаик Денис Лашин, закрутил он колесо желаний и совместил его с очертаниями возможностей. Создали молодые литераторы свою организацию, провели для пробы свой республиканский форум, а затем нашли спонсоров, заручились поддержкой Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, который уже не первый год проводит писательские форумы в общероссийском масштабе, вышли на администрацию полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе – и вот уже форум молодых творческих сил Поволжья собирает на мордовской земле гостей. Все реально.

На форум съехались почти сорок литераторов со всего Поволжья. Санаторно-оздоровительный комплекс «Сивинь», расположенный в полутора часах езды от Саранска в живописном сосновом бору, оказался прекрасным местом для творческого отдыха, совмещенного с творческой же работой. Структура работы форума подразумевала обсуждение произведений молодых авторов на мастер-классах, которых было три. Вели их известные российские писатели Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский и Марина Вишневецкая. Мои татарстанские коллеги-поэтессы оказались в семинаре поэта Кибирова, я – у прозаика и поэта Гандлевского. Общение с таким известным литератором не может не вызывать у интересующегося современной литературой человека внутреннего трепета, но Сергей Маркович, бородатый и суровый на вид дядька, про трепет вспомнить не позволил, оказавшись простым, искренним и демократичным человеком. Два дня чтения и обсуждения произведений пролетели незаметно, а градус этих обсуждений, будучи весьма высоким, не пересекал границ дозволенного.

Своих произведений касаться не буду, оценка их из моих собственных уст прозвучит необъективно. Скажу лишь, что услышал я и теплые слова, и критику, как, впрочем, и все остальные участники форума. Из произведений, представленных в нашем мастер-классе, выделю пермяка Александра Фуфлыгина с повестью «Ангелы над Израилем» и саратовскую красавицу Оксану Ефремову с рассказом «Люди чрезвычайных ситуаций». В целом на мой (быть может категоричный) взгляд, молодая литература продолжает оставаться бедной падчерицей вырождающейся и затхлой толстожурнальной литературы. Непонятно, почему молодые писатели продолжают писать по канонам, установленным ещё в девятнадцатом веке, добровольно принимая на себя отжившие свой век стандарты. По крайней мере, энергией и творческой наглостью авторы этого форума радовать своих будущих читателей не торопились.

Пребывание в Мордовии не может не заинтересовать приезжего человека местным национальным колоритом. Как известно, мордва не единый народ, он делится на две народности – эрзя и мокша, у каждого из которых есть свой язык, свои культурные и исторические традиции. При населении в 900 тысяч человек Мордовия – один из самых густонаселенных регионов России. Национальное самосознание за последние годы, как и других малых народов России, здесь значительно поднялось и пытается найти для выражения самые разнообразные формы. По крайней мере, национальная литература здесь существует и вроде бы развивается. Пытаются поддерживать местных писателей и властные структуры: в частности, с удивлением для себя узнал, что членам Союза писателей Мордовии с будущего года будут выплачивать ежемесячные денежные пособия (которые выражаются в неплохой сумме в две тысячи рублей), чего не существовало в писательском мире со времен краха Советского Союза.

Поиски национальной идеи и яркого имиджа приводят местных политиков к нестандартным действиям. В частности, недавно в республике отмечалось 1000-летие вхождения мордовского народа в состав Российского государства. Это при том, что в 1985 году праздновалось лишь 500-летие данного события. Чудеса, да и только! Видимо, Мордовии не дало покоя тысячелетие Казани.

Одновременно с писательским форумом в здании санатория проходило малопонятное мероприятие с участием студентов. Со стороны оно напоминало сектантский шабаш: не в меру жизнерадостные ребята блуждали по территории санатория, сбиваясь в компании по десять-двенадцать человек, становясь в круг и вздымая руки к небу. Действие сие называлось у них «молитвой». Заканчивалась «молитва» громогласным возгласом молодых и звонких голосов: «Пошли все на фиг, а мы лучшие!» Вроде бы все это называлось у них конференцией молодых политиков, но, как бы то ни было, абсурдная молодёжь со своими молитвами придала всему происходящему дополнительный шарм.

Дневные обсуждения произведений и поиски сути русской литературы плавно переходили в вечерне-ночные застолья с хоровыми песнопениями. Какими талантливыми певцами и гитаристами оказались молодые писатели! Берет один гитару – и все, чуть не обливаясь слезами, поют: «Нас извлекут из-под обломков…», берет другая – и под сводами здания разносится «Чёрный ворон», берет третий – и писательский хор затягивает: «Шел отряд по берегу…» Душа разворачивается, замирает и не торопится свернуться.

Форум писателей Поволжья вряд ли состоялся бы без помощи Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, который располагается в столине нашей родины. Москве и руководит которым известный политический и общественный деятель Сергей Филатов. В последние годы Сергей Александрович направляет свои силы и энергию на помощь молодым писателям России. Уже пять раз фондом проводился форум молодых писателей России. В ноябре этого года в подмосковном пансионате «Липки» начнет свою работу шестой по счету слёт молодых российских литераторов. Практически все участники Саранского форума поволжских писателей так или иначе имеют отношение к деятельности фонда. Они либо участвовали, либо будут участвовать в форумах писателей России. Двенадцать человек (в том числе и я), посетивших этот форум, в скором времени поедут в Москву. Мое участие в форуме молодых писателей России станет третьим по счёту.

На торжественно (а, впрочем, вполне тёплом и дружеском) закрытии Саранского орума были отмечены писатели и поэты, которые, по мнению руководителей мастер-классов, представили здесь наиболее интересные произведения. Татарстан, разумеется, без призов не остался. Алёна Каримова, восходящая звезда российской поэзии, получила из рук Тимура Кибирова памятный приз – энциклопедию. Каких-то других поощрений в виде банковских счетов и мемориальных досок молодым писателям пока не полагалось. В планах организаторов издание двух книг по итогам работы форума: одна из них будет посвящена поэзии, другая – прозе.

В России сотни тысяч людей занимаются литературным творчеством. Немалую часть из них составляют молодые люди. Чаще всего они существуют сами по себе, на свой страх и риск пытаясь творить и предлагать своё творчество на суд читателей. Форум молодых писателей Поволжья (который станет ежегодным) проводится именно для них, молодых, неравнодушных, одержимых жаждой жизни и творчества людей. Первый форум наметил ориентиры для организации общения поволжских писателей на более серьёзном и значимом уровне, чем тот, которым обычно довольствуются творческие люди. Возможно, участие в нём станет для кого-то из них тропинкой в большую литературу.

2006 г.

Голубой, голубой, не хочу играть с тобой

«Голубизация» молодёжи осуществляется семимильными шагами. Не проходит дня, чтобы по телевизору не показали целующихся парней либо ласкающих друг друга девушек. Во всевозможных ток-шоу обсуждаются темы однополых браков. Особенно увлечены примирением россиян с необходимостью терпимого отношения к «лицам нетрадиционной ориентации» молодёжные музыкальные каналы MTV и Муз-ТВ. Они настойчиво объясняют молодёжи, что в однополой любви нет ничего особенного, что это нормально, более того – модно и круто. Перестань быть серым и занудным, вещают проповедники розово-голубой направленности, стань геем или лесбиянкой – и твоя жизнь осветится радугой новых красок. Только так ли это на самом деле?

Как люди современные и продвинутые, мы понимаем, что физиологическое отклонение, именуемое гомосексуализмом, встречается у людей довольно часто. Нас даже научили терпимому отношению к нему: да, есть такие люди, которые… И всё бы ничего, пусть эти самые «которые…» творят свои дела ночью и наедине друг с другом. Но почему объектом их пагубной страсти становятся самые широкие массы населения, причём населения в первую очередь молодого, психологически не окрепшего и легко подверженного разного рода влияниям?

Прежде всего воздействие происходит на поле молодёжной культуры. Одежда, музыка, кино, литература – через них молодым людям активно навязывается представление о нелёгкой, но «интересной» доле человека с необычной ориентацией. Гомосексуализм преподносится как проявление оригинальности и возможность выделиться из толпы, противопоставив себя «тупому быдлу». Ты не носишь одежду в стиле «унисекс»? Ты не смотришь фильм «Горбатая гора»? Ты не читаешь откровения Эдуарда Лимонова? Фу, какой ты неприкольный!

«Прикольность» – одна из характерных особенностей «голубизации». Гомосексуалисты верно выбрали юмор как средство примирения народа с необходимостью терпимого отношения к себе. Посмотрите юмористические передачи и комедийные фильмы, почитайте анекдоты, послушайте выступления кавээновских команд – и вы поймёте, что львиная доля шуток в них строится на «голубой» теме. Даже Евгений Петросян, оплот традиционного семейного юмора, стал отпускать скользкие шутки на эту тему. Люди смотрят всё это, слушают, смеются и невольно начинают думать: «А что, хорошие ведь ребята – смешные, весёлые. И почему про них такие плохие вещи говорят?»

И вот уже по улицам провинциального и вроде бы далёкого от «прогрессивных» веяний в вопросах секса города Нижнекамска ходят субтильные юноши с манерными телодвижениями и писклявыми голосами, заставляя окружающих сомневаться, а не ошиблась ли на них матушка-природа. Если юноши нетрадиционной ориентации ещё как-то «шифруются», то девушки, похоже, перестали стесняться проявлений своей необузданной натуры. Лично я неоднократно встречал на улицах города целующихся девушек.

Только, увы, не понимают эти юноши и девушки, что, выбирая эту «оригинальную» сферу жизни, они погружаются в пучину порока и грязи. Гомосексуальный мир по определению не может принести человеку счастье и умиротворение. Это зыбкая, непрочная среда, полная лжи и цинизма. Почитайте в Интернете откровения геев и лесбиянок, которые, начиная с «романтической» однополой любви, скатывались в проституцию и наркоманию, полностью теряя человеческое достоинство. Если вас не вывернет наизнанку, значит, у вас крепкие нервы.

Единственная альтернатива гомосексуализму – прочные гетеросексуальные отношения. Здоровая семья. Несмотря на то, что семейные ценности испытывают в наше время определённый кризис, замены им всё равно нет. Если мы не хотим получить через пару десятков лет страну вымирающих дегенератов, то влияние гомосексуального образа жизни на молодёжь должно быть ограничено.

Под псевдонимом Никита Одиноков.

2006 г.

Кто такие «падонки»?

Случалось ли вам, о юные други мои, посылать эсэмэски примерно такого содержания: «превед, какдила», «жжошь», «ацтой», «в Бабруйск, жывотное», «ржунимагу», «нипадецки», выпей йаду», «пеши исчо». Причём с грамотностью у вас всё в порядке, и корочки об окончании вуза (ну, или хотя бы средней школы) вроде бы это подтверждают. А знаете ли вы, девочки и мальчики, откуда взялись на просторах нашей необъятной родины такие хитрые и искажённые выражения? Нет? Не знаете, но, тем не менее, пользуетесь ими? Ну так послушайте же историю о том, как появились на свет «падонки» – создатели «современного» русского языка.

По-научному такое искажение языка называется орфоартом. Источником всех нововведений в части языковой моды является сейчас, разумеется, Интернет. Именно там, в российском его сегменте, на рубеже тысячелетий и зародилось контркультурное виртуальное сообщество отмороженных молодых людей, которые не стали стесняться языковых средств для выражения собственных мыслей. Но не будь Россия Россией, если бы новое явление возникло просто «от балды», на ничего не значащих темах и явлениях. Сообщество молодых и рассерженных интернетчиков родилось на могучей и величественной платформе русской литературы. Основной формой изложения мыслей нового интернет-сообщества, цинично окрестившего себя «падонками», стало короткое литературное произведение вольной формы и стиля, получившее название «креатив» (или, в истинно «падонческом» написании, «креатифф»).

По сути, креатив – это тот же рассказ. Обязательное его условие – краткость. В Интернете длинные замороченные произведения не читают, «фтыкатели» (так называются читатели креативов) больше десяти минут на чтение произведения тратить не будут. Так сложилось, что креативы получили два ярко выраженных направления: юмористическое и, скажем так, трагическое. У «падонков» тут же возникли слова для их определения – «пазитиф» и «негатиф». Юмористические креативы значительно превосходят количеством трагические. В выборе тем «падонки» особо не стесняются: и страдания человека в туалете, и проблемы с эрекцией, и деятельность президента России – всё может стать предметом их пристального и циничного взгляда.

Начиналось «падонческое» движение на легендарном интернет-ресурсе fuck.ru. Одного сайта отцам-основателям показалось мало, кроме этого дали о себе знать личные амбиции, и в начале «нулевых» русскоязычное пространство Интернета расцвело целым сонмом «падонческих» сайтов. Изначально имиджем «падонков» стал закос под дебилов. Неподготовленный читатель, прочтя креативы и комментарии к ним (написание комментариев, между прочим, считается не менее «изысканным» искусством, чем создание самих креативов), может подумать, что имеет дело либо с пациентами психлечебницы, либо с хулиганствующими подростками. Но всё это лишь видимость. В большинстве своём «падонки» – это обеспеченные люди в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие семьи и детей, неплохую работу и вольные взгляды на жизнь. Немало среди них и особей женского пола. Один мой знакомый «падонок» с неприличным ником и вовсе оказался бородатым пятидесятилетним дядькой, ко всему прочему – офицером израильской (!) армии.

Кстати, о никах (или, попросту говоря, о псевдонимах). Наличие их не обязательно, многие «падонки» не стесняются подписываться своим собственным именем, но звучный ник приветствуется. Так что творчество «падонков», хоть и с некоторыми оговорками, но всё же является литературным, среди них появилась плеяда знаменитостей. Упырь Лихой, Сергей Трёхглазый, Юник, Мата Харина, Стойбатыч, Владимир Ильич Клейнин – произведения этих сетевых писателей пользуются неизменной популярностью среди любителей контркультурной сетевой литературы. Некоторые из них весьма органично переходят в литературу бумажную. Удав, создатель сайта «Удаффком», и ребята, заправляющие сайтом «Падонки.орг», издают лучшие произведения своих ресурсов в виде книг. Спрос на них превышает предложение. А «падонку» под ником Амиго, создателю сайта «Литпром», удалось заключить жоговор с одним известным московским издательством. Роман товарища Амиго, оказавшегося обладателем человеческого имени Сергей Минаев (не путать со стареющим певцом!), под названием «Духless, или повесть о ненастоящем человеке» в одночасье стал бестселерром и продаётся сейчас во всех книжных магазинах (в том числе и нижнекамских).

«Падонческая» эстетика, несмотря на весь циничный и, может быть, отталкивающий пафос, оказалась для современной молодёжи весьма заманчивым явлением. Настолько заманчивым, что стала проникать из Интернета в самые разнообразные сферы жизни. «Падонческие» выражения можно услышать прямо на улице в речи вполне обычных и совсем немолодых людей, а порой даже и в рекламных роликах. Известный российский писатель Виктор Пелевин последнее своё произведение назвал «Креатифф о Минотавре». И его зацепила «падонческая» культура.

Ну, а настоящим апофеозом торжества идей «падончества» стала популярная телевизионная передача «Комеди клаб», создатели которой скопировали у виртуальных «падонков» тематику и стилистику подачи материала, за что и срубают теперь немалые бабки. Причём уже и на «Первом канале». Вот так спонтанное явление, зародившееся в недрах Интернета, выплёскивается на головы россиян в коммерческом разливе.

Короче говоря, мои терпеливые мальчики и девочки, «падонизация» страны продолжается семимильными шагами. И если она вас ещё не задела, то непременно коснётся в будущем.

2006 г.

Жажда творчества

Заметки о шестом форуме молодых писателей России

Москва. Красная Площадь. Именно с неё начинается для большинства провинциалов пребывание в столице нашей Родины. Ну а куда ещё податься, если до намеченного времени сбора молодых писателей, приглашённых на всероссийский форум, ещё два часа и делать совершенно нечего? Ну, конечно же, поедешь сюда, в сердце России. Красная площадь и прилегающие к ней улицы и закоулки забиты приезжими. Меховые шапки (москвичи их принципиально не носят), фотоаппараты, наивный восторг. У памятника маршалу Жукову актёры, изображающие Ленина и Сталина, предлагают с ними сфотографироваться. Фотография небесплатная. «Сталин» молча прохаживается по мостовой, держа в руках трубку, а «Ленин», видимо, крепко войдя в образ, время от времени выставляет в пламенном жесте руку и бормочет: «Впегёд, товагисчи!» На вождей денег жалко, я не фотографируюсь.

Чуть поодаль – другая забава. В честь субботнего дня публику развлекает лидер полузабытой партии «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Речь его, доносящаяся черег мегафон, витиевата и касается всех сфер жизни: от президента Путина до телефильма «Тихий Дон».

– Неправильный фильм снял Бондарчук, – витийствует Анпилов, – белогвардейский. С фильмом Герасимова он и рядом не стоит. Что это за Аксинья, что за Григорий? Разве могут иностранцы сыграть казаков?!

– Виктор Иванович, – подхожу я к Анпилову после того, как он выговорился, – можно задать пару вопросов?

– Журналист что ли? – недоверчиво косится он на меня.

– Да, – киваю я.

– Какая газета?

– Газета «Ленинская правда», город Нижнекамск, Республика Татарстан.

– «Ленинская правда»?! – радостно восклицает Анпилов. – Молодец, в правильной газете работаешь!

– Как у вас дела? – спешу я задать вопрос, потому что Анпилов торопиться удалиться к ожидающему его автомобилю. – Как оцениваете перспективы вашей партии на следующих выборах? – говорю я, хотя понимаю, что никаких перспектив у «Трудовой России» на выборах нет.

– Да хреново дела! – отвечает Анпилов. – Вчера вот убить меня хотели. Какой-то иномаркой решили задавить. Обидно, ей-богу! Ладно бы уж нашим автомобилем, «КамАЗом», а то какой-то вшивой иномаркой…

Писательская сходка, наконец, приобретает практические очертания. В здание Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, который проводит форум, съезжаются молодые графоманы со всей необъятной России (а кое-кто и из сопредельных государств). Сто шестьдесят восемь голов из почти семидесяти российских регионов. Плюс руководители мастер-классов, плюс приглашённые гости – итоги более двухсот. Форум шестой по счёту, для меня – третий, поэтому многих участников я хорошо знаю. Мой результат – три участия из шести возможных – далеко не рекордный, здесь есть ребята, которые побывали на всех шести. Потусовавшись в Фонде, едем за город – в пансионат «Липки».

Торжественное открытие. Телекамеры, вспышки фотоаппаратов, пламенные речи. Руководитель Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов зачитывает приветственную телеграмму президента России Владимира Путина. Форум проводится при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при участии правительства Москвы.

Идея форума проста и ясна. Это площадка для встречи молодых, часто оторванных от столицы и литературного процесса писателей с маститыми литераторами, возможность заявить о себе и показать, на что ты способен. На это, так сказать, официальное определение. На практике же получается не всё так ажурно: из ежегодных полутора сотен участников в «толстые» журналы пробивается от силы десяток, причём, как правило, весьма определённо направленности. Чаще всего это авторы «армейской» прозы, описывающие свой опыт чеченской и прочих войн. Александр Карасёв, Захар Прилепин, Денис Гуцко (который стал предпоследним лауреатом самой престижной российской премии «Букер») – все эти «липкинские» звёзды пишут в основном именно «про войнушку». Лично я – небольшой поклонник подобной прозы с политическим оттенком. Впрочем, даже те, кто о военных конфликтах не пишут, приезжая на подобные форумы, в глубине души рассчитывают на понимание и одобрение. Писатели – народ тщеславный, а поэтому наивно верят в большой и крылатый Успех.

Ресторан пансионата – отдушина для страждущих телом и возможность отъесться изголодавшим. Кормят здесь на убой. Шведский стол, по четыре-пять блюд на первое, второе, третье, плюс всевозможные салаты, десерты и булочки-ватрушки. Всё на халяву. Сытенькие, а зачастую и пьяненькие, литераторы степенно порхают по ресторану и ведут философские беседы о судьбах Родины и мировой литературы. Всё плохо в этих судьбах и с Родиной, и с литературой. Я выбираю мастер-класс журнала «Знамя». Руководят семинаром известные российские писатели Анатолий Курчаткин и Андрей Дмитриев. Курчаткин – седой и благообразный, похожий на Хэмингуэя периода его жизни на Кубе, Дмитриев – добродушный, подвижный и остроумный. Разбирают работы молодых графоманов подробно, тщательно и основательно, возразить им практически нечего. Хорошо разбирают.

Андрей Дмитриев делится секретами мастерства. Когда-то ими поделился с ним знаменитый итальянский сценарист Тонино Гуэрра. Дмитриев берёт чистый лист и рисует на нём нечто, напоминающее воронку для жидкостей и круп.

– Произведение должно быть примерно таким, как эта воронка, – говорит писатель. – Широкий её край – это начало: персонажи и события вливаются в эту воронку, им просторно, они дополняют друг друга. А узкий конец воронки – финал. Здесь всё плотно, напряжённо, густо. А затем происходит выброс – сюжетный и эмоциональный.

Нас, молодых, у Курчаткина с Дмитриевым двенадцать человек. География самая обширная: от Калининграда до Сахалина. Что-то из произведений собратьев по перу мне нравится (например, повесть Аркадия Смолина, роман Михаила Земскова, рассказ Екатерины Ткачёвой), что-то – совершенно не в моём вкусе. Вот хотя бы рассказы Дмитрия Краснопеева из Красноярска. Очередной «чеченец». Рассказы его, мало того, что бестолковые, но ещё и безграмотные.

– Извини, Дима, – говорю я на обсуждении, – но, по-моему, это полный отстой.

– Спасибо за критику, – деликатно отвечает Дмитрий.

Отстой отстоем, но рассказы его обязательно напечатают, в этом я не сомневаюсь. Потому что тема такая. Жареная. Пипл хавает.

На обсуждение моей повести Краснопеев не приходит. Меня обсуждают около часа, молодые коллеги наряду с положительными моментами находят и отрицательные, а Курчаткин с Дмитриевым вдруг откровенно хвалят. «Профессионально», «талантливо», «глубоко». Даже неловко делается. «Да ладно, – пытаюсь я оставаться в состоянии здорового скепсиса, – эти похвалы ещё ничего не значат». Но приятно, чёрт возьми, приятно.

Форум – это не только обсуждение работ молодых, это ещё и плотная программа, насыщенная встречами с людьми творчества, политики и прочих сфер жизни. Леонид Бородин, Михаил Веллер, Тимур Кибиров, Владимир Маканин представляли писательский цех. Руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, политолог Георгий Сатаров, советник руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин отдувались за политику и разнообразные сферы общественной жизни. Публицист и телевизионный ведущий Александр Архангельский вещал о телевидении, точнее о скором его конце. Актриса Алла Демидова ни о чём вещать не пыталась, а просто читала стихи. В программе её выступления прозвучали вирши от поэтов Серебряного века до Бродского. Во время встречи ей пытались задавать вопросы, но Демидова ловко и сурово поползновения эти пресекла.

– Даже не пытайтесь, отвечать не буду, – поставила она на место не в меру любопытную публику.

А в Московской области тем временем происходили энергетические аварии. Всю неделю в пансионате отключали свет. Кроме пансионата его отключали ещё в нескольких десятках населённых пунктах Московской области, но писатели – не дураки, они отлично понимают, кто и ради чего вытворяет такие нехорошие штуки.

– Чубайсу нас не уничтожить! – бормочут мужественные деятели литературы, освещая дисплеями сотовых телефонов дорогу в тёмных-претёмных коридорах. – Мы и не такое видели!

Из-за отключения света торжественное закрытие форума пришлось проводить не в конференц-зале, а в зимнем саду, за столиками бара. Руководители всех пятнадцати мастер-классов выходят в центр бара и, безуспешно пытаясь озвучить все уголки большого и гулкого помещения, рассказывают о своих впечатлениях.

– В этом году состав участников определённо сильнее, чем в предыдущих! – улавливаю я обрывки речей.

– Ребята, вы – молодцы! Все вы ужасно талантливые! – звенит высокая нота творческого единения.

Речи традиционные, примерно то же самое раздавалось здесь и в прошлом, и в позапрошлом годах. Впрочем, речи эти – определённая дань традиции, воспринимать их буквально и скептически не стоит. По крайней мере, я стараюсь этого не делать. Всё-таки форум даёт возможность молодым российским литераторам хотя бы быть прочитанными. Большинство из них услышало здесь лишь нелицеприятную оценку своего творчества. Но это ничуть не помешает им в следующем году штурмовать отборочные комиссии всевозможных литературных форумов, конкурсов и премий. Жажда творчества (а, возможно, всего лишь тщеславие) подталкивает к этом властной и неумолимой рукой.

2006 г.

Охота пуще неволи

Они бережно смазывают ружья и любовно, словно женщин, гладят их. Они ласково перебирают патроны и на каждый загадывают желание. Они не спят ночами, блуждая по полям и лесам в поисках заветной добычи. Они – фаната свежего воздуха с привкусом пороха, снайперы ближних и отдалённых рубежей, беззаветные любители природы и искренние почитатели животного мира. Они – охотники.

Между прочим, в Нижнекамском районе их около пяти тысяч. Удовольствие быть охотником – не то что чтобы запредельно дорогое, но и недешёвое. Среднее ружьё стоит 15-20 тысяч рублей плюс расходы на специальную одежду, обувь, те же патроны. Почему-то так сложилось, что охота повсеместно стала развлечением разного рода руководителей и директоров. Не только их, разумеется, но руководителей среди охотников немало. Приходишь в Нижнекамское районное общество охотников и рыболовов, которое недавно переехало из неблагоустроенного помещения на улице Корабельной в благоустроенное на проспекте Мира, и видишь: ба, знакомые всё лица. Вот директор такой-то фирмы, вот директор такого-то магазина, вот директор такого-то общества с ограниченной ответственностью.

Традицию любви к охоте среди руководителей в городе заложил ещё первый директор «Нижнекамскнефтехима» Николай Лемаев. С тех пор все генеральные директора «Нефтехима» традицию эту соблюдают. Нынешний, Владимир , тоже не исключение: именно благодаря его помощи охотникам Нижнекамского района было выделено современное комфортабельное помещение.

Охотники – народ приветливый. Едва переступишь порог общества, присядешь на стульчик, как все вновь прибывающие протягивают тебе руку и улыбаются как старому знакомому. Даже неловко становится – сам-то я не охотник. Впрочем, один раз на охоту удалось сходить и мне: в деревне, с отцом. Было мне тогда лет четырнадцать, стояла ранняя зима, мы полдня ходили по лесу и ни одного живого существа, кроме старой, седой вороны не встретили. От отчаяния хотели подстрелить её, отец передал мне ружьё, но мне стало вдруг «жалко птичку». В это мгновение со всей очевидностью я понял, что охотником мне не быть.

Виктор Камаев с 1980 года возглавляет Сухаревское охотхозяйство. Работает на общественных началах, а так он на заслуженном пенсионном отдыхе. Дату начала своей охотничьей карьеры помнит чётко – 1962 год.

– Кроме меня в Сухаревском охотхозяйстве два егеря, – объясняет Виктор Владимирович, – Наша деятельность заключается не только в выдаче путёвок на охоту, мы занимаемся откормом животных, их лечением, воспроизводством, охраной.

Для того чтобы вступить в общество охотников, надо не только заплатить взнос, получить разрешение на хранение оружия и справку, что вы не являетесь буйно помешанным, необходимо ещё сдать экзамен, ответив на вопросы билета. Я беру наугад один. « Перечислить основные права и обязанности членов общества; нормы добычи и способы охоты на основные виды дичи; какие виды копытных животных обитают в данной местности». Камаев, принимающий экзамены, рассказывает, что отвечают на вопросы далеко не все. Один претендент только что «срезался».

Путёвки на охоту выдаются в соответствии с постановлением республиканского правительства: для каждого вида животных отведён свой период охоты. Сейчас можно получить путёвки на зайца и лису.

– Я предпочитаю ходить на зайцев, – делится Камаев. – Охота – дело увлекательное. В лесу зайца кроме как с собакой не выследишь. Его только в поле можно взять. Он бежит, делает скидки, распутываешь его следы как по книге.

Валерий Зорин председательствует в районном обществе охотников более десяти лет. И вот уже четверть века он является директором охотхозяйства ОАО «Нижнекамскнефтехим». В Нижнекамском районе четыре хозяйства: кроме Сухаревского и хозяйства химиков, есть ещё Простинское и хозяйство ОАО «Нижнекамскшина». Приобщился Валерий Михайлович к охоте с детства, и с тех пор увлечению этому не изменяет. Самая любимая – охота на кабана.

– Кабан очень умён, – объясняет Зорин. – Человеческий запах за версту чувствует. Выследить его тяжелее, чем любое другое животное. Зато интересно.

Валерий Михайлович вспоминает одну необычную охоту:

– Ходили мы лет пятнадцать назад на охоту. Я подстрелил кабана, мой напарник пошёл его резать. Сел на него, достал нож, ткнул… Кабан вдруг ка-а-ак швырнёт его – тот вверх тормашками полетел. Я кинулся к кабану, запустил в него топором, а он в мгновение ока разгрыз черенок топора в щепки. Нам повезло, что кабан был сильно раненый и ослабевший. Мы его всё же добили.

Особая забота председателя общества – браконьерство. Случаи эти происходят регулярно, среди них бывают вопиющие, как тот, что произошёл весной этого года, когда браконьеры убили пять лосей. Доказать факт браконьерства крайне тяжело. Надо вызвать оперативную группу в район, а пока она приедет, позёмка уже след заметёт. Следы автомобиля не сфотографировали – браконьеры всё отрицают: не наша машина. Если даже факт браконьерства удаётся доказать, то отделываются злоумышленники лишь небольшим штрафом.

Над моральным аспектом убийства животных среди охотников задумываться не принято.

– Без отстрела животных, – поясняет Валерий Зорин, – всё равно не обойтись. Если вдруг разводится слишком много лосей, то они начинают вредить лесу, поедая саженцы, которые высаживают лесники. Зайцы в чрезмерном количестве вредят посевам. В природе должен соблюдаться баланс. Охотники не ставят своей целью истребить весь животный мир, работа общества как раз позволяет поддерживать и сохранять все виды животных, обитающих в нашем районе.

Вот только иногда приходят на ум шальные мысли: а что если развитие животного мира на планете пошло бы таким путём, что человек стал бы не повелителем природы, а её жертвой? Эх, весёленькую бы охоту устроили на нас кабаны!

2007 г.

Весны душа жаждет!

Сожгли бабу. Опять сожгли. Занялась она, олицетворяя собой человеческие пороки, скопившиеся и приумножившиеся за зиму, алым пламенем с кольцами чёрного дыма и под радостные крики беспечного люда превратилась несколькими минутами позже в кучку рыхлого пепла. Надоела зима. Тепла хочется, солнца и голубого неба над головой. Весны душа жаждет! И словно по заказу, совпавшему с затаёнными зимними ожиданиями, явились они истосковавшимся нижнекамцам – и солнце, и голубое небо, и радость приближения необратимого тепла.

В те самые часы, когда на территории культурно-спортивного комплекса «Ильинка» развернулся праздник проводов зимы, естественным образом сросшийся с захватывающими состязаниями третьего этапа чемпионата республики по трековым гонкам, меньше всего хотелось задумываться о чём-либо печальном. В воскресенье, да ещё в такой праздник, задумываться ни к чему: веселиться надо, радоваться приходу весны и наслаждаться выступлением профессионалов автомобильного спорта.

Вот идёшь по людским просекам, пребывающим в стихийном броуновском движении, а повсюду торговля, а повсюду блины и шашлыки, а повсюду улыбки и смех. Кинешь взор налево – а тут под руководством разноцветных скоморохов разворачивает градус напряжения концерт народных коллективов, плавно и незаметно перетекающий в народные забавы: хороводы, танцы, да демонстрацию удали молодецкой. Переведёшь пытливый взгляд направо – а вот прямо на тебя выезжает санная упряжка, везущая хохочущую детвору; а вот и задумчивый ослик бредёт с замершим от радости малышом; а вот и взрослые, но отчего-то такие беспечные дяди и тёти забавляются в скоростном хождении на ходулях; а вот и забава поизощрённее – на лыжах объехать преграды в виде спасательных кругов. Недостатка в желающих нет. Всё от души, всё весело и самозабвенно.

Эге, слышите?! Спортивный комментатор Эдуард Кривин уже представляет публике участников соревнований. Быстрее, быстрее на трибуны! Не пропускать же такое зрелище!

Участников – двадцать девять, правда, кое-кого на предварительном этапе, состоявшемся днём ранее, отсеяли. Соревнования на Приз Нижнекамска- третий (из четырёх) этап чемпионата Татарстана по трековым гонкам. Состав участников даже на человека, далёкого от спортивных переживаний, способен произвести самое серьёзное впечатление. Одно имя республиканского премьер-министра Рустама Минниханова (кстати, заслуженного мастера автомобильного спорта, неоднократного победителя российских и международных соревнований) уже переводит мероприятие из ранга просто спорта в нечто большее. А ещё среди участников спортсмены с такими известными в республике фамилиями, как Шаймиев, Шигабутдинов, Ильясов. А ещё здесь Фирдаус Кабиров, знаменитый спортсмен из команды «КамАЗ-Мастер», участник и победитель ралли «Париж – Дакар».

Но нижнекамцы надежды возлагают на своих: Олега Жаворонкова (он выступал под «счастливым» тринадцатым номером) и Айрата Ильясова. Однако среди победителей ожидать их всё же трудно, фаворитами изначально считались казанцы Тимур Шигабутдинов (победитель первого этапа чемпионата, состоявшегося в Усадах Высокогорского района) и Ильдар Рахматуллин (первенствовавший на втором этапе, прошедшем в Набережных Челнах). Прогнозы оправдываются: именно между ними и завязывается борьба за первое место.

Шестнадцать заездов. И вплоть до пятнадцатого, где победителя фаворитам приходится выявлять в очном споре, предсказать исход гонок невозможно. Шигабутдинов с Рахматуллиным идут ноздря в ноздрю, идут опасно. Судьи выбрасывают красные флаги, заезд приходится начинать заново. Несколько напряжённых минут и… победу вырывает Шигабутдинов, опережая в итоговом раскладе Рахматуллина всего на очко. Он – лидер после трёх этапов чемпионата.

Но организаторы гонок, дабы мало не показалось ни спортсменам, ни зрителям, ни им самим, преподносят сюрприз: суперзаезд за право стать обладателем нового и возбуждающе красного автомобиля «Форд» среди шести гонщиков, имеющих наибольшее количество очков. И снова два лучших спортсмена нижнекамского этапа чемпионата, Шигабутдинов и Рахматуллин, завязывают нешуточный спор рычащих моторов за вожделенную машину. Старт. Головукружительная гонка. Финиш. Рахматуллин берёт реванш! На красном «Форде» в Казань едет именно он.

Ну а что нижнекамцы? Олег Жаворонков, от которого все ждали успешного выступления, в итоговой расстановке оказывается восьмым, а вот Айрат Ильясов, которого на пьедестал не прочили, преподносит приятный сюрприз. Спортсмен, представляющий акционерное общество «Нижнекамскшина», проявив в финальной части соревнований силу воли и жажду победы, умудряется зацепиться за третье место. Отличный результат молодого гонщика! Зрители приветствуют земляка бурными аплодисментами.

Зима торжественно отправлена в отставку, блины съедены, призы розданы. Здравствуй, весна! Заждались мы тебя, красавица. Будь тёплой, ласковой и любвеобильной.

2007 г.

Пиастры! Пиастры!

Приходилось ли вас, дорогие законопослушные граждане, находить клад? Нет? Ну, правильно, клады только в кино находят. Разве может простому российскому человеку свалиться на голову куча денег? Простому зарубежному – вполне возможно, но только не нашему.

И надо же случиться такому вопиющему парадоксу, что простой нижнекамский парень Алексей Завьялов (между нами говоря, имя изменено), двадцати одного года от роду, студент одного из вузов города, женатый и даже ни разу не судимый, нашёл вдруг клад. Правда, не в сундуке, зарытом в землю, а в позабытой дедовской копилке. Наткнулся он на неё совершенно случайно – по крайней мере, именно так он утверждал на следствии – совершенно случайно открыл, а там… Пиастры! Пиастры! Впрочем, не совсем они, а купюры достоинством в 5 000 рублей.

(Как, удивится дотошный читатель, какое следствие, почему? Неужели за находку клада, да к тому же дедовского, отдают под суд? Подождите, уважаемый, подождите. Это только присказка, сказка впереди).

Деньги-то в копилке имелись, да вот незадача: все купюры датировались 1994 годом. Вам это о чём-то говорит? Нет? И мне ничего не говорило (кстати говоря, работникам торговли тоже, за что они и поплатились), пока не выяснилась интересная деталь: купюры достоинством 5000 рублей 1994 года выпуска из оборота изъяты. Вот так-то!

Любой другой на месте Алексея запросто бы расстроился, проклял забывчивого деда, а вместе с ним и все российские денежные знаки. Но только не он. Оптимизма нашему герою было не занимать. Повинуясь дерзкому суворовскому девизу «Смелость города берёт», он прихватил одну из денежек и отправился «на разведку» в ближайший магазин.

Вашему вниманию предлагается одноактная пьеса под названием «Развод продавщицы» (внимание, прокуратура предупреждает: к повторному исполнению пьеса категорически запрещена). Время действия: декабрь 2006 года. Место действия – один из городских магазинов.

Завьялов: Здравствуй, красивая девушка, с наступающим!

Продавщица (немного смущаясь): Ну, здравствуй, коль не шутишь…

Завьялов: Зима-то какая нынче! Декабрь, а снега нет.

Продавщица: Ой, и не говори! Совсем экологию загубили, душегубы проклятущие!

Завьялов: А что, красавица, говорят, у тебя в магазине денежки можно потратить?

Продавщица: Заметь, это не я сказала… Если копейка в кармане завалялась, чего не потратить-то?

Завьялов: (доставая купюру): А вот оно, лавэ! Пять штукарей, одной денежкой!

Продавщица: Уау!!! Покажи, покажи! Никогда таких не видела. (Про себя: Блин, какой солидный чувак!)

Завьялов: Значит, так: вот этого мне давай, вот этого, этого, этого, этого, этого и ещё вот этого.

Продавщица: Плиз.

Завьялов: А сдача?

Продавщица: Ах, да. Три тысячи девятьсот сорок два рубля.

Завьялов: Вот спасибо. Всегда к тебе приходить буду.

Продавщица: А может телефончик черкнёшь? Ой, ушёл… Вот всегда так, не успеешь с человеком познакомиться, а его уже и след простыл.

Приведённую выше пьесу Алексей Завьялов с блеском (и с некоторыми вариациями) исполнил ещё три раза. В числе жертв смельчака оказались продавцы исключительно женского пола. Удивительно, но никто из них и не подозревал о том, что пятитысячные купюры 1994 года из оборота изъяты. Кто в этом виноват: сами продавцы или их руководители, не ведущие должной просветительской работы среди своих сотрудников, сказать сложно. А что если кто-то принесёт в магазин советские деньги с профилем Ленина? Не удивлюсь, если кое-где их примут.

Ну а дальше… А дальше всё традиционно. Сколь верёвочке не виться, а конец всегда найдётся. Нашего мошенника быстренько вычислили. Завьялов свою вину признал полностью и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Действия молодого человека по каждому эпизоду были квалифицированы по статье 159, часть 1 УК РФ как мошенничество. Суд принял во внимание признание обвиняемым своей вины, положительные характеристики с места с места жительства и работы, возмещение ущерба по делу, а также небольшую тяжесть совершённых преступлений.

По каждому из четырёх эпизодов Завьялову назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, но путём частичного сложения наказания окончательный срок был установлен в виде одного года. Суд посчитал возможным считать срок условным, установив испытательный период 6 месяцев. Злосчастные купюры, нежданно-негаданно свалившиеся на Алексея, по решению суда были уничтожены.

2007 г.

О, моя Голландия!

Жил-был на свете парень, который вообразил, что он живёт в Голландии. Вот найдёт такое на человека, и всё – пиши пропало. Словно в двух измерениях начинает существовать. За окнами – пшеничные поля Татарстана, а ему мерещатся поля с тюльпанами. Город, в котором он живёт, называется Нижнекамском, а он блаженно шепчет: «Амстердам…» На просьбу закурить предлагают «Приму», а ему хочется терпкий косячок. Короче, потерялся в пространстве парень.

Если без тюльпанных полей и амстердамской прописки он ещё как-то мог существовать, то отсутствие легальной марихуаны, разрешённой к употреблению в продвинутой Голландии, сильно печалило нашего романтика. «О, моя Голландия!» – мечтательно возводил глаза к небу Ян (назовём его так, по-голландски, пусть порадуется), словно там, в небесах, таился скрытый астральный маршрут в страну его мечты.

Про сказочную Голландию он узнал в пятнадцать лет, впервые попробовав «травку». Затянулся, и…

«Чёрт возьми, где это я? Вон плывут по городским каналам прогулочные лодки с весёлыми людьми на борту… А вон машут флагами болельщики «Аякса» и зовут пойти с собой на футбол… А вон призывно мерцают в ночи красные фонари, и какая-то девушка под одним из них ласково улыбается…»

«Это Голландия, чувак! – ответил ему добрый волшебник, вылезший вместе с дымом из косячка. – Знаешь, в чём правда, брат? Правда в том, что каждый сам создаёт себе свою Голландию. Если хочешь, я всегда помогу тебе путешествовать сюда».

И началась веселуха! Без визы и билетов Ян за какие-то минуты научился перемещаться в вожделенную Голландию. Блин, как там ему было кайфово! Каждый день – кураж и пир духа. Каждый день – счастье и беззаботное времяпрепровождение.

Вот только возвращаться было тяжеловато. Прямо плакал Ян от досады после этих возвращений. Да и было с чего. Вот так вернёшься из чудесной Голландии, и вдруг ты в маленькой квартире, и нет у тебя родителей и семьи своей нет, живёшь ты у тётки, а работаешь в какой-то шарашке подсобным рабочим. И никаких перспектив на будущее. «О, моя Голландия! – скрипел зубами Ян. – Забери меня туда, добрый волшебник!»

Как-то так стало получаться, что его перемещения в эту волшебную зарубежную державу стали замечать окружающие. Причём понимать их как-то по-своему. Взяли и поставили Яна на учёт в наркологический диспансер. А ещё спустя какое-то время и вовсе судимость припаяли. Условную, но всё равно обидно. «Да как вы не понимаете! – злился он про себя. – Путешествовать в Голландию – это так прикольно, хи-хи».

Но злые взрослые не понимали юную романтическую натуру. Проводили с ним профилактические беседы, объясняли смысл жизни, наставляли на путь истинный. Предупреждали о том, что следующая судимость условной уже не будет. Но не воспринимал Ян всерьёз их наставления. Да и вообще, никого кроме доброго волшебника не слушал.

«Вижу! – вещал ему добрый волшебник. – Вижу, что в селе Большое Афанасово есть поле чудес. А на поле том растёт трын-трава. О, хороша та травка! С её помощью открываются все врата в волшебную Голландию».

Снарядился Ян в Афанасово. Взял лопату для прикрытия – типа червяков накопать. Нарезал там конопли, завернул её в газету, отнёс домой. Припрятал в шкафу, высушил, измельчил. Э-эх, заметно ускорилось с той расчудесной травой перемещение в заветную Голландию.

Но опять обломали его непонимающие люди. Как-то раз задержали на улице, стали вопросы задавать странные. Он как раз в то время пребывал в стране своей мечты, не успел толком вернуться, глаза лишь протёр: блин, а вокруг не тюльпаны, а милиционеры! Двух понятых ведут, досмотр проводят. Ого, а что это у нас в кармане? Ба, да у нас тут травка какая-то! А ну-ка, молодой человек, проедем с нами.

Ввиду того, что попался Ян с наркотиками уже не в первый раз, снисхождение к нему суд проявлять не стал. Хранение и потребление наркотиков, в отличие от Голландии, в нашей стране уголовно наказуемо. Преступление, совершённое Яном, квалифицировалось по статье 228, часть 1 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Суд учёл положительные характеристики с места жительства и работы и определил наркоману наказание: два с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Вот сидит сейчас наш романтик на «химии», трудится на благо Родины, а добрый волшебник всё не приходит. Тоскливо без него. Не хочется видеть неприятную окружающую действительность, а хочется к тюльпаном, туда, в тёплую и счастливую страну своей мечты.

– О, моя Голландия! – мечтательно шепчет он в пустоту.

2007 г.

Девочки визжали, или Любовь за деньги

Положа руку на сердце, признаюсь: я тоже смотрел «Дом-2». Было это года полтора назад, я целый месяц следил за воплями и разборками, которыми ежедневно потчует нас канал «ТНТ». Несмотря на то что шоу мне быстро надоело (грешен, не могу долго следить за одними и теми же людьми), отношусь к нему с искренним восторгом. Я не шучу. С научной точки зрения передача просто грандиозна: никто и никогда не проводил такое долгое и подробное исследование сексуального поведения вида «homo sapiens» в условиях неволи. Так что снимаю шляпу перед создателями программы. Учёные будущего непременно воздвигнут вам памятник!

Возможность поизучать кое-кого из участников шоу представилась и жителям Нижнекамска. На день рождения компании «Эфир» в наш город приехали два весьма колоритных чувака из «Дома-2»: Степан Менщиков и Рустам Солнцев (настоящая фамилия которого Калганов). «Звёзды» реалити-шоу при ближайшем рассмотрении оказались здоровенными и покрывающимися жирком лбами за тридцатник. Сначала в студии «Эфира» с ними пообщались городские журналисты, а вечером вожделенные парни предстали очам сотен истосковавшихся по мужской ласке девочек в клубе «Титан».

Девочки визжали! О, господи, как они визжали! Визг этот до сих пор стоит у меня в ушах. При этом я совсем не собираюсь ругать ни их, ни организаторов вечеринки. Мне она понравилась. Тёплая такая, домашняя, душевная. Между прочим, вечеринки в ночных клубах редко получаются такими. Обычно они сводятся к тоскливой пульсации низкочастотных динамиков и напряжённым гримасам танцующих людей. А здесь всё прошло как-то веселее. Парни их «Дома-2» спели несколько песен (причём, на мой вкус, они мало отличались от того, что обычно поют в телевизионных концертах, нормальная попса) и даже ответили на вопросы собравшейся в клубе молодёжи.

Вообще-то поведение участников шоу за пределами передачи – такая же для них работа, как и пребывание в стенах «Дома». Такое же шоу. Парни согласно всем кинематографическим канонам предстали в образах «хорошего» и «плохого». Роль «хорошего» взял на себя Рустам Солнцев: ангельский вид, томный голубоглазый взор, бесконечная любовь и уважение ко всему окружающему. «Плохим» стал Стёпа Менщиков: он кривлялся, паясничал, пытался дерзить нижнекамским монстрам пера и камеры, а в ночном клубе даже покрикивал на девочек. Впрочем, девочек это нисколько не оскорбило, они визжали ещё более радостно. А ещё Степан всячески подтрунивал над Рустамом, делая весьма недвусмысленные намёки на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Рустам реагировал на них более чем добродушно. Видимо, это тоже часть шоу.

Лично мне заезжие участники «Дома-2» какими-то слабоумными (как часто о них отзываются) не показались. Парни достаточно сообразительные, язык у них подвешен, рассуждать умеют. Попали в круговерть шоу-бизнеса и научились в ней вертеться. Держатся вызывающе? Ну правильно, как не поиздеваться над закомплексованной провинциальной публикой? Для того они и разъезжают по стране, чтобы оставлять за собой шлейф скандалов и возмущений. Всё это работает на рейтинг программы.

Итак, что мне стало известно о реалити-шоу «Дом-2» и его участниках? Во-первых, как я и предполагал, участникам выплачивается зарплата. Степан в этом признался. Правда, наотрез отказался назвать сумму, но, надо думать, сумма хороша. «Мы строим любовь за деньги», – вот именно так он и сказал. Во-вторых, и в этом признался Рустам, хоть в «Доме-2» всё развивается в общем и целом спонтанно, участникам проекта дают советы продюсеры. Советы о том, как надо себя вести и лучше продемонстрировать в той или иной ситуации. В-третьих, «Дом-2» будет идти до тех пор, пока к нему будут проявлять интерес… нет-нет, не зрители, а спонсоры и рекламодатели.

Ещё парни что-то плели про отношения в «Доме-2», про каких-то сестёр, и ещё про «домушные» частности, но, ввиду того, что сейчас «Дом-2» я не смотрю, о чём шла речь я не понял.

Рустам Солнцев, как выяснилось, любит на досуге заняться писательским творчеством: из-под его пера вышла книга под названием «Весёлые приключения Ванды и Ксюши». Она о собаке Рустама и его сестрёнке. Книга ещё не издана, но я не сомневаюсь, что скоро мы её увидим в книжных магазинах. Ну а Степан поверг в трепет всех нижнекамских девушек признанием, что девушка его мечты должна быть «слаба на передок». Так что, девушки, кто считает себя таковой, вперёд и с песнями на завоевание суперпарня. Но за последствия не отвечаю.

2007 г.

История одного таксиста

«Все работы хороши, – сказал поэт Маяковский, – выбирай на вкус». Поэт лукавил: выбирать работы подавляющему большинству населения не приходится. Работы сами выбирают людей. Вряд ли кто-то мечтал в детстве трудиться валяльщицей на прядильной фабрике или точильщиком ножей. Но такова жизнь: не всем ре работать председателем совета директоров транснациональных корпораций.

Герой нашей истории пошёл в таксисты тоже по необходимости. Ну а куда ещё податься, если у тебя за плечами две судимости? Пусть они и погашены, но современные владельцы заводов, газет, пароходов почему-то не любят соотечественников с затуманенным криминальной дымкой прошлым. Видимо, оттого, что у самих оно, это самое прошлое, криминальной своей темнотой порой угрожающе пугает. Ну ладно, есть на свете добрые люди, взяли Алексея в таксисты. «Ничё, ничё, – бодрился он. – жить можно. Можно даже припеваюче. Подумаешь, что тут такого: посадил человека, отвёз на место, взял деньги. Жди следующего клиента. Даже романтика какая-то». Перед глазами то и дело вставали кадры из американского фильма «Таксист», где суровый Роберт Де Ниро колесил по Нью-Йорку и беспощадно мочил отрицательных персонажей. Мда… Сильный образ.

Отрицательные персонажи до поры до времени от Алексея ускользали, зато в остальном на героя Де Ниро он походил один к одному. Неустроенная и неприкаянная жизнь. Тридцать восемь годков, а собственной семьи не создано. Дома как такового нет. Прописан в квартире матери, а живёт на съёмной с сожительницей.

«Ничё, ничё, – успокаивал он себя, – у других и похуже бывает Другие и этого не имеют». Но злость за то, что жизнь не складывается, нет-нет да прорывалась. То сожительнице в ухо дать хотелось, то мать подальше послать за то, что упрёками всё нутро выела, то наглого клиента на место поставить. Ну да ладно, чего загоняться по таким пустякам, у всех есть проблемы. К тому же смена закончилась, завтра – выходной. Дыши полной грудью и наслаждайся жизнью.

Выходной Алексей решил провести традиционно. Пошёл к дружбанам в общагу. Парни – свои в доску. Вот такие парни! Ну чё, братва, примем на грудь колдовское зелье, избавляющее от забот и тревог? Приняли, да ещё какое! Чистый медицинский спирт! У-ух, заиграла земля изгибами, засветилось небо алмазами. Хорошо!

Тронулся Алексей домой. Штормит что-то. Как бы в сугроб не свалиться. Да вот же такси стоит! Сейчас коллега домчит меня до хаты. Ну что, шеф, поехали к дому! А дорогу сейчас покажу.

Поехали. Что-то не понравился таксист Алексею. Сидит, молчит, разговор не поддерживает. Словно не родной, словно не таксист вовсе. Да и машину ведёт как-то неправильно. Чего как лох на дороге ведёт! Разве это завещал таксистам Де Ниро? Да ты просто отрицательный персонаж! Словно самого себя, неприкаянного, увидел Алексей в этом таксисте, который сутки напролёт вынужден крутить баранку, чтобы заработать на жизнь.

И злость на него, злость на себя, злость на весь мир, мгновенно вскипевшая в груди, почти неосознанно, почти нереально оформилась вдруг в сжатые кулаки. Кулаки молотили по лицу водителя. Тот, не отрываясь от руля, пытался защищаться. Нажал на тормоз, выскочил из машины. Алексей орал ему что-то вслед. Что-то такое, в чём пытался выразить свой взгляд на жизнь и собственное понимание законов развития социума. Слышался только мат, но все же знают, что мысли надо выражать кратко, потому что краткость – сестра этого самого… Таланта!

Кинул взгляд Алексей на панель. Сотовый лежит, пульт от автомагнитолы. Взял – а чего добру пропадать? Даже бутылку с водой захватил. Пусть знает этот таксёр неправильный, как на нервах играть.

С крадеными вещами Алексей пошёл прямиком домой к матери. Избитый коллега душевный порыв пассажира, вылившийся в акт агрессии, не понял и тут же поехал в Ахтуюинское отделение милиции. Тем же вечером Алексея задержали.

Предварительное следствие длилось месяц с небольшим. В общем-то с делом этим всё было понятно: сам Алексей, выйдя из боевого образа, вину свою признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд проявил гуманность: преступник был приговорён к трём годам лишения свободы условно. Два года будет длиться для него испытательный срок. Работать он продолжил таксистом – ну а куда ещё пойдёшь? Да к тому же, как опять же сказал поэт Маяковский, все работы хороши.

«Ничё, ничё, – колесит по городу Алексей, – это я ещё легко отделался. Могло быть и хуже. Эй, граждане, я свободен. Кого прокатить с ветерком?»

2007 г.

Фантазёр

Полночь. Усталые игрушки и книжки давно спят, но не спится джентльменам удачи. Двое бандитов в масках на цыпочках подкрадываются к скромной квартире нижнекамских тружеников. «Ха-ха! – зловеще шепчут бандиты. – Сейчас мы поживимся трудовой копейкой!» Они звонят в дверь. Юный голос спрашивает: «Кто это?» – «Соседи, – хрипят в ответ бандиты, – дайте щепотку соли». Дверь открывается, бандиты врываются в квартиру, хватают юношу (он в квартире один-одинёшенек), избивают его, укладывают на пол и приставляют к горлу нож. «Где бабки?» – вопрошают они. «Бабки здесь не живут, – отвечает юноша. – Я живу с папой и мамой, но они работают в ночную смену». – «Гы-гы-гы! – смеются бандиты. – Наивненький Буратино». И ищут деньги сами. Открывают ящики шкафов, выбрасывают из них бельё, переворачивают мебель. И вот они, заветные трудовые рубли! Довольные бандиты скрываются с места преступления. Перепуганный молодой человек добирается до телефонного аппарата и дрожащими пальцами набирает «02».

Да, именно так студент Сергей всё произошедшее с ним и описал следователю. Ворвались, угрожали, ограбили. Последние рубли, отложенные на оплату обучения в институте, забрали. Почти пятнадцать тысяч.

Только вот следователь, прибывший на место преступления, окинул проницательным взглядом квартиру с разбросанным бельём и как-то вдруг засомневался. В чём? Да в том, что преступление вообще имело место быть.

Во-первых, очень подозрительно было раскидано по квартире бельё. Словно преступники не рылись в вещах в поисках денег, а нарочно, как фетишисты, разбрасывали одежду во все стороны. Во-вторых, как свидетельствует статистика, подавляющее большинство разбойных нападений (как ни удивительно) происходит не ночью, а днём. В-третьих, странно повела себя розыскная собака: она не взяла след, а, покружив по квартире, остановилась прямо перед потерпевшим. И в-четвёртых, почему-то на лице и теле избитого Сергея не осталось ни одной царапины. Что за милосердные бандиты, которые умеют бить, не оставляя синяков?

Заявление от студента, как и положено, приняли, но предупредили об ответственности за ложный донос. А дальше…

А дальше происходило вот что. Мать Сергея, посетив на следующий день следователя, заявила, что никакого нападения на сына (о чём следователь уже вполне определённо догадывался) на самом деле не было. Деньги, которые действительно хранились в шкафу, взяли никакие не бандиты, а её муж. Взял без предупреждения (не всё у них гладко в семье и до полного понимания далеко), но сегодня уже вернул. Вот они, пожалуйста. Почему сын сымитировал разбойное нападение? Ой, даже и предположить не могу. Ранимый мальчик, фантазёр. У них тоже с отцом не всё в порядке.

Муж слова жены подтвердил. Да, взял. Срочно понадобились. Почему никого не предупредил? Ну а чего предупреждать? Не чужие же деньги, не в банке брал. Свои люди, разберёмся.

Вызванный для выяснения обстоятельств Сергей изливы фантазии демонстрировать больше не стал. Да, признался он после недолгого душевного сопротивления, нападения не было. Я всё придумал.

– Почему? – требовали от Сергея ответ родители и правосудие.