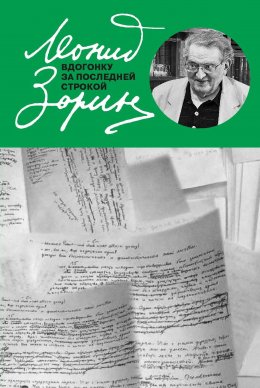

Вдогонку за последней строкой

Дни мои были посвящены

нанизыванию строки за строкой

Составитель Т. Г. Поспелова

В оформлении книги использованы фотографии из семейного архива.

Фотограф М. К. Свешников

© Зорин Г. А., текст, 2024

Семья

Рассказ

– Когда поженились, мальчишкой я был, – негромко говорит Рудаков, – в этом и секрет неудачи. Жизнь жить – не на тахте кувыркаться. Помыкалась Ольга со мной по хозяйствам и заскучала, понятное дело. В городе женщине веселей. Но если ты леса не любишь, не чувствуешь, зачем тогда выбрала лесотехника? По-моему, она знала, чем кончится. Недаром же не хотела детей. И вышло, что к тридцати годкам оказался я холостой мужчина.

Положение это, скажу вам, дрянное. Особенно при моей профессии. Три года бирюковал бобылем, едва говорить не разучился. Характер у меня стал хуже некуда. Ожесточенный. Кто лес валил, знали: этому лучше не попадаться. Волчарой звали. Станешь волчарой! Вальщиков еще можно понять: им тоже надо семью кормить. Так ведь от них и начальнички кормятся. Эти всегда в первых рядах. И чем помельче, тем беспардонней. А форсу-то… Самый хреновый народец. Не зря говорят: без порток, а в шляпе… Ну ладно, на то она власть, чтоб красть, но все-таки вы же еще лесопользователи. Ельник вырубили, за кедр взялись. Он уже теперь в Красной книге. Найди нынче дерево в три обхвата…

Идет по Оби теплоход «Чулым». Мы с Константином Рудаковым пристроились на корме на брезенте и время от времени наполняем свои пластмассовые стаканчики густой струей из домашней бутыли.

Знакомство свели на тобольской пристани, за час или два перед посадкой. Как это частенько бывает, в пестрой толпе случайных спутников невольно выделили друг друга. Не знаю, чем я привлек внимание, я-то его приметил сразу. От будущих пассажиров «Чулыма» он был отгорожен своей неспешностью, бросавшейся в глаза отрешенностью. Было видно, что и его молчаливость не оттого, что сказать ему нечего, а оттого, что всего не скажешь. Бросит словечко, одно-другое, – и вновь сомкнет бескровные губы. Я и не думал, что он способен на монолог – весь путь от Тобольска отделывался невнятными фразочками, и вот – точно хлынуло. Прорвало.

Суровая обская волна с урчанием омывает «Чулым», дышит студеным колючим ветром, необъяснимым в зените лета. В Тобольске стояла духота, город искал в воде спасения – похоже, она сама раскалилась от голых разгоряченных тел. Но чем очевидней истаивал день, тем становилось вокруг свежее, а с час назад темно-бурый Иртыш уткнулся в Обь, и Обь приняла его, вобрала в себя, хозяйски окрасила серебряным металлическим цветом. Только не сдавшийся до конца, сквозной малахитовый оттенок напоминает об Иртыше, о беспощадном тобольском полдне. Все поменялось: солнечный луч из золотистого стал вишневым с бледным синеватым отливом, лес – реже, воздух точно похрустывает ломкой прохладой нескорой осени.

Выглядит Рудаков неброско. Он плотен, но над мосластым туловом – худое, усталое лицо. Нос у него утиный, добрый. Но медные глаза часто хмурятся. Выбрит небрежно, на подбородке, как первый снежок на осенней стерне, пробивается поседевший волос.

Самогон на кедровом орешке жжется, приручаем то муксуном, то нельмой. Рудаков продолжает свою историю, мне остается лишь гадать, что же с ним сейчас происходит – то ли все разом поднялось, скрытое, давно погребенное, то ли утомился под тяжестью не произнесенного вслух, перемолчал и вот захлебнулся не сказанными прежде словами.

– В общем, такие отношения сложились с начальством – узелок. Будь ты двужильный, а не развяжешь. Хоть у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба, а ничего никому не докажешь. Верблюд поэтому и верблюд – доказывает, что он не верблюд. На нем и ездят. В общем, однажды расплевались, к взаимному удовольствию.

В Дворках я оказался так: один корешок – служил я с ним срочную – позвал недельку у них пожить. Подумал-подумал – и поехал. Сколько ни петушись, усыхаешь от своего житья-бытья, от всех своих замечательных дел. Каждый почему-то уверен: возьми левее или правее, и все пойдет чин чинарем. Сразу наладится – здесь вам не тут. На самом деле и здесь все то же. Всюду серийная продукция, как говорится, один узор. Но у меня началось по-новому. С белого, можно сказать, листа.

Дворки – это районный центр. В округе другое слово: район. «Меня с утра в район вызывают», «В районе – собрание», «В районе – артисты», «Поеду в район качать права»… Понятно, не город, не городок, самое верное название – поселок городского типа. Но, правда, если принять во внимание подчиненную ему территорию, то какая-никакая – столица.

Когда там прознали, что я лесотехник, – на уши встали, иначе не скажешь. Сдували пылинки, соломку стелили, обхаживали меня, как невесту. Когда ты нужен, ты лучше всех. А лесотехник им так был нужен, хоть в струнку вытянись, а найди. Своего они год назад схоронили. Мужик, говорили, был как ствол, а рухнул в одночасье, без звука. Известно, такие хворью не маются, они кончаются на ходу. Уговорили вдову и дочь остаться вместо него – до замены. Как они без самого управлялись – понять непросто. Но – управлялись.

Ждали как раз лесникову дочь. От их заимки, можно сказать, семь верст до небес и все пеши. Может, до небес и семь верст, а до района полста – не набегаешься. Разок в два месяца выбиралась.

И появляется эта Анфиса. Чем-то, само собой, запастись, конечно – среди людей потолкаться, а прежде всего – решать проблемы: поставить в известность про то, что делается, поплакаться на все затруднения. А ей приготовили тут сюрприз. Знакомься, Фиса, и прояви себя. Твое спасенье – в твоих руках. Сумеешь уговорить человека – можете сдавать ему пост.

Вечер солнечен, небо бело. Рудаков неторопливо покуривает, смотрит на проплывающий берег. Вдали обозначивается цепочка горной гряды, все больше затонов, все чаще просеки и лужки, лес на глазах уменьшается в росте, словно в предчувствии лесотундры, уже подступающей к тайге. Кажется, что до нас долетает стылая сырость мшистой земли.

– Познакомились, – говорит Рудаков. – По первости девушка как девушка. Ростом невелика, кость узкая, губы сжаты, точно слова стережет. Волос русый, скуластенькая, глаз быстрый и цепкий, охотничий глаз. А цвет неожиданный и опасный – яшмовый, с кошачьей загадкой. Как говорится, увидишь – вздрогнешь.

Не расставались мы с нею весь день. Малопомалу разговорилась. Сперва – про хозяйство, вводила в курс дела. Потом – про отца, земля ему пухом, про мать, про себя. В общем, доверилась. Вечером пошли с ней на танцы. Стоило ее приобнять, и все мне сразу стало понятно. Девушки – каждая наособицу. Одна – обезьянка, лицом хлопочет, другая – наоборот, тяжелая, как шапка Мономаха, а третья – в атаку с грудью наперевес. Анфиса ничем себя не выдала, но положил я ей руку на спину, и все в ней будто оборвалось. Лопатка вошла в мою ладонь и целиком в ней поместилась. Друг к дружке прижимались мы плотно, местные ребята набычились, однако никто не подошел. Видят, с ней – взрослый человек, а главное, все прочие – лишние. Что тут сказать? В тот вечер в Дворках музыка только для нас играла.

Когда провожал ее, говорю: идем со мной. Она усмехнулась: ты разве мне муж? Я ее спрашиваю: а что – не гожусь? Она промолчала. Потом вонзилась кошачьими глазками, шепнула: женись – не пожалеешь. И я, как в дыму, говорю: женюсь. Все тут сошлось. То ли поверил – не пожалею, то ли устал, всякое дерево устает. То ли решил: как будет, так будет. Куда ни бредешь, от судьбы не уйдешь.

Утром нас с нею и записали. Довольные, лыбятся, чуть не пляшут. Разом и сняли все вопросы. Лес под присмотром, я – на крючке, и дочь с вдовой не нужно устраивать. Ни за кого голова не болит.

Свадьбы играть мы с ней не стали. И я не люблю, когда толпятся, и ей эта шелупонь ни к чему. Отметили с моим корешком, с женой его, с тестем, ну и ладушки. Потом оформился как положено и двинулся с молодой женой на новое место работы и жительства. Вся моя кладь была со мной. Много добра себе не нажил, а то, что нажил, то отдал Ольге.

И вот являемся.

– Здравствуйте, мама. – Здравствуй, доча. Ты, вижу, с гостем? – Не с гостем, а с мужем. Знакомьтесь, мама.

Чем дальше, тем больше Обь утрачивает малахитовую иртышскую рябь. Окрас волны не то слюдяной, не то свинцовый. Бледное небо медленно начинает темнеть. Рудаков усмехается и продолжает:

– Теперь представьте любую женщину: дочка твоя ушла в район всего на три дня, вернулась вдвоем, и ты не только вдова и мать, ты еще теща, а этот лоб – твой зять и новый хозяин тайги. Что бы сказала любая женщина? Нашла бы два-три подходящих слова, а может быть, не только дватри. Но Софья Петровна была не любая. Только взглянула на дочь с интересом, потом – на меня, головой качнула, бросила: «Ничего зятек», – и начала собирать на стол. И у нее было чем встретить, и мы не с пустыми руками пришли.

За ужином я на тещу посматривал. На дочь свою совсем не похожа. Как лиственница против ольхи. Крупная, мощная, стать атаманская, тугая, кусочка не отколупнешь. И ненамного старше меня. Пускай не в самом цвету, но – в силе.

Она – в свой черед – ко мне приценивается. Вроде бы возражений не вызвал. Разговор она ведет осторожно, в душу не лезет, все понимает. Один раз головой покачала и засмеялась. – Чем распотешил? – Да нет, – говорит, – я о своем. Думаю, как ты в лесу жил-работал? Глаз доверчивый, как у бурундука.

Тут уже я повеселился, вспомнил, как вальщики волком звали. – Не опасайтесь, Софья Петровна. Верю с разбором, а глаз у меня видит насквозь и даже глыбже.

Принял я у женщин хозяйство. Знакомые радости. Короед. Насекомые обжирают листья. Затенение. В почве мало воды. Ядровая порода так-сяк, а с заболонными есть проблемы. Но если на круг, то лучше, чем ждал. Вник в обстановку, пришел в равновесие. Дерево не человек – поладим.

И стали мы жить своим обиходом. У каждого имелись обязанности. Работы в доме не убывало, поэтому дом и был отлажен. Какой-никакой, а огородишко. И живность. И банька была пристроена. Покойник умел свою жизнь оборудовать, да и помощницы не ленились. Банька была наша главная радость. Женщины приготовят душицу – это такая сибирская мята, – сделают из нее отвар. Этот отвар мы с Фисой плеснем прямо на раскаленные камни – дух от них сразу такой, что хмелеем. После польешь их медком или пивом – они начинают пахнуть хлебом, горячим, только что испеченным.

Вошел я в эту жизнь, как в паз. Недаром и псы меня признали с первого дня – кое-что значит! С ними и веселей, и надежней. В тайге с человеком встретиться можно, а человек – не зверь. Пострашнее. Увидишь, как они ноздри раздуют, сперва себя спросишь: не пахнет палом? И тут же: а человеком не пахнет? Идешь осторожно, ступаешь мягко. Лес вообще учит приглядчивости, особенно – хвоя, когда по коре подсчитываешь кольца прироста.

В общем, и днем зевать не приходится, и ночью не спишь с молодой женой. Нет-нет и вспомнишь, как посулила: «не пожалеешь». Сдержала слово. В себе не сомневалась. Вдруг спросит: «По людям еще не заскучал?» И засмеется, блеснет в темноте яшмовым глазом, сама и ответит: «Зачем тебе люди, если я есть». И не поймешь – откуда берется. Девчонка, а все про любовь понимает. И кто научил? Опять смеется: «Это мне дан такой талант».

Конечно, свое медовое время, самое сладкое и бесстыдное, нужно проживать без свидетелей. Хотя и в пятистенке мы жили, и комната своя – не укроешься. Пусть не от глаз, так от ушей. Думаю, и Софье Петровне тоже тогда не больно спалось.

Но – не показывала виду. Добра, улыбчива, мне за столом подложит в тарелку лишний кусок: ешь, зятек, сил набирайся. Всегда в движении – дом на ней, тело носит легко, как платье. Посмотришь – совсем молодая женщина.

Тут бы и раскинуть мозгами. И ей, и Анфисе, а первому – мне. Но все мы – не в обиду будь сказано – скроены по особой мерке. Назад обернуться – охоты нет, вперед заглянуть – кишка тонка. Первая заповедь: не задумывайся. Главная песня: авось да небось. Вроде и знаем, что только мусор плывет по течению, а плывем.

Отправилась моя Фиса в район. А мы с Софьей Петровной остались. День выдался такой же, как прочие. Есть чем заняться – и ей, и мне. Дотопал до пади – давно наметил. Прутьев на жердочки нарубил. Достал полосовое железо. Осенью без фашиника взмокнешь.

Вечером, после трудов наших праведных, зовет подкрепиться. Сели, заправились, приняли с нею по стопарю. И вижу я, сидит она смутная, непохожая на саму себя. И на меня не глядит, смотрит в сторону. Спрашиваю: что-то не так? Молчит, потом говорит еле слышно: будь человеком, помоги…

Сразу не понял, когда дошло, чуть не лишился дара речи. Только и вякнул: Софья Петровна…

Она остановила: не надо. Я себе все слова сказала. К ним уж ни одного не добавишь. Сам видишь, каково мне просить. Был у меня терпеж – весь вышел…

Он снова наполняет стаканчик, вливает его в горло не морщась. Обский жестяной ветерок лезет за ворот все беспардонней, но я не решаюсь прервать Рудакова.

– Всякий мужик на свой салтык. Можно, конечно, меня ископытить за то, что я – не зола в обертке, за то, что дал тогда слабину. Но пусть мне покажут того героя: сам – крепость, граница – на замке. Хотя бы издали поглядеть на этого Железного Феликса. А самое главное, я-то видел, что тут не скука, не баловство, легко ли вымаливать женщине ласку, признаться вслух, что сама с собою не может ни справиться, ни совладать.

Особенно такой, как она. Я не вчера на свет родился, уже и забылось больше, чем помнится, однако же есть у каждого то, чего никакая вода не смоет. Не знаю я, кто кому помог и кто кому мог позавидовать. Казалось, что кровь у нее звенит. Дарила себя – не берегла, себе про запас ничего не оставила. Как будто все было в последний раз, а завтрашнему дню не бывать.

Но человек интересно устроен. Чем больше отдаст, тем больше возьмет. Чем больше возьмет, тем больше нужно. Сказал я однажды Софье Петровне: ты все-таки во вкус не входи. Так до беды недалеко. Она отвечает: сама разберусь.

Было бы ей меня послушать. Когда живешь под одною крышей, такого, сколько ни прячь, не спрячешь. Сколько ж следить за каждым шагом – ровно ты партизан в засаде. Анфиса умна и не слепа. Пошла у нас веселая ярмарка. Счеты-пересчеты, разборки. «Мать мужа у дочери отнимает, ей надо порушить мою семью». Пытался принять огонь на себя: «Что ты бросаешься на нее? Мне выговаривай, я не маленький». Ну, ей не докажешь: «Какой с тебя спрос? Она тебя сразу разглядела. Приметила: глаз у тебя доверчивый». – «Мой глаз – значит, моя и вина». – «Твой глаз, ее сглаз. Твоей вины нет. Мужик никогда не виноват. Его помани, он и готов. Будто не помнишь?» Ну как не помнить? Помню. «Женись – не пожалеешь»… Теперь-то я распознал и понял, в кого моя жена удалась и от кого у нее талант.

Софья Петровна сперва не отбрехивалась. Бросит словечко – и молчок. Вся красная, как осиновый лист. Но Фису смирением не уймешь. Дух переведет, сил накопит, воздуха в легкие наберет и снова за свое: «И ведь чувствовала… Когда я шла в район, сердце ныло. Подсказывало, что дома делается». Софья Петровна говорит: «Тихо оно тебе подсказывало». – «Себе не верила, все надеялась, что хватит у родной матери совести». Этим Анфиса ее и достала. Софья Петровна вдруг поднялась, лицо от волнения стало белое, и с маху по столу – кулаком: «Все, дочка, наслушалась я тебя. Теперь помолчи, меня послушай. Раз уж о совести речь пошла, мне есть что тебе сказать, моя ясочка. Все правильно, я его попросила. Прости, что я живая, не мертвая, что следом за отцом не отправилась. Ты мать убить готова. За что? За то, что я тебя гладкой вырастила, жить научила, всегда заботилась? За то, что отчима не привела? Ты, мать не спросясь, с мужиком явилась, я слова поперек не сказала, а ты подумала обо мне? Легко мне на простыне вертеться, пока тебя топчут каждую ночь? Легко мне было его просить? Чуть ли не кланяться-христарадничать? Я ведь не трясогузка нынешняя, не шлюшка какая, не те мои годы… Была бы ты хорошая дочь, хоть посочувствовала бы матери…» – «Так, может быть, – Анфиса кричит, – мне вам еще спасибо сказать? Мужем не делятся…» – «Ах, не делятся? А ты поделись, дрянь бессердечная, мужа твоего не убудет. Смотри, Анфиса, не промахнись. Одной щелкой мужика не удержишь. Ему еще и душа потребуется. А у тебя заместо души только трухлявая деревяшка».

Долго они не унимались, долго друг дружке шерсть трепали, не день и не два, но больше для вида и для порядка, чем от злости. Вышло в конце-то концов по-тещиному.

Как быть-то? Либо живи, как жил, либо круши все до основания. Пусть остается Софья Петровна одна на свете, а ты бери Фису, которая уже ходит тяжелая, и сматывайся незнамо куда.

И стали мы жить одной семьей. Конечно, иной раз женщины сцепятся, тогда вмешиваешься: «Кончайте шуметь. От ваших свар голова трещит. Уйду от вас в лес на две недели». Тут они быстро входили в норму.

Анфиса, само собой, психовала: «Вырастет у меня живот, она тебя совсем оседлает, весь ей достанешься». Софья Петровна тоже за словом в карман не лезла: «Стыд поимей, о чем ты маешься? Не за дитё – о том, чтобы матери, не дай бог, чуть больше не перепало. Нет у тебя другой заботы, сучка ты этакая, ревнючая». Ну да ведь женщину не вразумишь.

Но вскорости в нашей семейной истории случился еще один поворот. Заметил я, что Софья Петровна день ото дня все темней лицом. Раньше Анфисе и слова не спустит, теперь как будто ее не слышит. Спросил я ее: что происходит? Дернула плечом: мое дело.

Как отрубила. Твое так твое. У каждого что-нибудь есть в загашнике. Однако проходит недельки две, вечером села она перед нами, ноги в стороны, руки висят как плети: «Доча, родная моя, беда. Не ты одна у нас затяжелела. И я туда же, коряга старая… Надеялась я плод извести, и ничего не получилось. Не верила, что такое возможно, вот время и упустила – поздно. Вышло у меня, как в пословице: хоть яловая, а телись. Уж вы простите меня, дурную». Тут они обе заголосили, а я из дома на воздух вышел, покурить и обмозговать ситуацию.

Смолю и думаю: что ж нам делать? Фиса родит, и теща родит – кем же мои дети окажутся? Тот, что от тещи, он Фисе – брат, а Фисиному ребенку – дядя. Другой вариант: сестра и тетка. А я кто буду собственным детям? Одновременно отец и дед. Сраму-то! Головы не поднимешь. Понял: пора уносить нам ноги.

Вернулся и застаю картину: обе лежат и спят, умаялись. А спят-то, между прочим, в обнимку. Стою и гляжу на них на обеих, на бедных моих залетевших баб, впору и самому зареветь.

Но ты – не выпь, чтобы выть в лесу до самого рассвета. Нет права. За ночь восстановись, днем действуй. Списался со своими ребятами, вместе учились, – закорешились. Подставили плечо, помогли, в скором времени прислали мне вызов.

Сложили вещички – ехать так ехать. А в сердце тоска – то место любо, где счастье видел, здесь его было больше, чем за всю мою жизнь.

В районе меня чуть не побили. Можно понять – и сам ухожу, и женщин увожу, а они их все-таки до меня выручали. В общем, прошел как лесной пожар, оставил после себя головешки.

И вот оказались мы все в Надыме. Рассказал там про свои обстоятельства. Так, мол, и так, вот такой наворот. Софье Петровне надо рожать, а муж ее скоропостижно помер. Ясное дело, мы опасаемся, чтоб потеря не отразилась на родах. Куда ни кинь, а женщина в возрасте. Посоветовали сменить обстановку. А тут еще и жена, как на грех, точно в таком же положении.

Сочувствуют. Нелегко мужику. Досталось ему по полной программе.

В скором времени наша семья увеличилась. Сперва родила Анфиса Сережку, а следом Софья Петровна – Сашеньку. Не доносила почти два месяца. Но вроде обошлось – уцелел.

Живем, обживаем новое место, растим потихоньку племянника с дядей. Племянник на месячишко постарше, ну да пока им это без разницы.

Усмешка на бледных губах Рудакова, едва появившись, сразу же тухнет. Чинарик, зажатый в пальцах, крошится. Он медленно прячет его в карман.

– Недолгая была передышка. Год-полтора – и под откос. Сломалась наша Софья Петровна. Она почти сразу все просекла, но долго виду не подавала. Держалась из последних силенок, меня подбадривала, пошучивала: «Есть такая бабья примета: грудь чешется – милый по мне скучает». С груди у нее все началось. Потом уже, когда всем стало ясно, шутки кончились: «Ничего не поделаешь, за все хорошее люди платят. Трудно мне мой поскребыш дался».

Быстро ее сожрала хворь. Сколько хирурги ее ни резали – все только хуже. Потом сказали: «Домой возьмите, хватит ей мучиться». Приходит Фиса, от слез опухшая. «Иди, – говорит, – зовет попрощаться».

Вошел я к ней, присел на кровать. Смотрю на нее, узнать невозможно – где ее стать, ее красота? И все передо мной будто встало – какой я увидел ее в первый раз: литая, спелая, сила такая – кажется, что сносу ей нет. Тот вечер, когда ко мне подошла, – ноги не держат, глаза не смотрят и – еле слышно: «Зятек, помоги…» Куда все делось, куда пропало?

Она мой взгляд поняла, улыбнулась: «Вот, стала я сухая трава – ни коню корм, ни конюху подстилка…»

Все шутит, а я от этих шуточек совсем чумной, язык не ворочается. Она все видит и говорит: «Да не смотри ты так на меня, бурундучок ты мой разнесчастный. Все у нас не напрасно было. Сашечку оставляю. На память. Заместо себя».

И шепчет: «Спасибо».

Я говорю: и тебе, Соня. Прости, если что было не так…

Единственный раз назвал ее Соней. И тут она взяла мою руку, поцеловала, махнула ладошкой: иди… И отвернулась к стене.

Вышел, провел по лицу пятерней, а оно мокрое, как гриб.

Пьем молча, не скупо, но не хмелеем. Похоже, что на обском ветру кедровый орешек не так напорист.

– Схоронили, – говорит Рудаков, – и точно я себя потерял. Спать перестал, скриплю зубами, корчусь, как береста на огне. Если бы не Анфиса – запил. Не зря тогда посулила в Дворках: женись – не пожалеешь. И правда – она меня за волосы вытащила.

«Не стланик, так не стелись». Все верно. Нашему брату нельзя пластаться.

Усыновил я родного сына, стал он из дяди младшим братом, и сразу перебрались в Матлым. От всяких ненужных разговоров. Опять новосел, в который раз…

И ведь не от склонности – от судьбы. Вообще-то я скажу вам по опыту: тяжелый вес человеку вреден. Трудней укореняется в почве. Самое легкое дерево в мире растет на африканском болоте, а делают из него плоты. Амбач называется. Так и в жизни: будешь легче – и будет легче.

Он неожиданно смеется:

– Недостижимая мечта.

Держим паузу. Каждый молчит о своем. Где-то, почти на другой планете, Москва, из которой я кинулся в путь, поверив тому, что дорога лечит. В дороге не будешь гадать, как сложатся эти шестидесятые годы, куда они тебя заведут.

Негромко вздохнув, Рудаков говорит:

– Живем теперь, можно сказать, по-людски. В прошлый раз, когда ездил в Тобольск, взял своих пацанят с собой. Пусть глянут на городскую жизнь. Сходили мы с ними в сад Ермака, поели мороженого, послушали музыку, потом – в кино, гулять так гулять.

– Сами по городу не томитесь?

– Долго там не могу. Отвык. И толкотня, и воздух не тот. Безжизненный и неразличимый. В лесу все дышит, и все по-своему. Ствол – возрастом, корни – землей, листья – ветром, мох дышит севером, хвоя – свежестью. Лес пахнет гуще, чем океан. Что говорить – сила да воля. Лесотехнику в городе нечего делать. Сам выбирал себе биографию.

Мало-помалу белесый свет неба меркнет, и мир вокруг темнеет. Волна за кормой урчит, будто жалуясь, что до Губы еще далеко – пока мы до нее доберемся, много еще утечет воды.

К Матлыму «Чулым» подошел уже ночью. От берега подгребла моторка, она и забрала Рудакова.

2003

Ветераны

Рассказ

Сидели, обнявшись, на дачной платформе, ждали электричку в столицу. Хмелея от одури летнего полдня, время от времени целовались. Платформа была совсем пуста, только на соседней скамейке дремал низкорослый паренек.

Она была в белом сарафане, он – в белой сорочке и белых брюках.

– Мы с тобой одного цвета, – сказала она.

– И одной крови, – добавил он, целуя ее в голое солнечное плечо.

– Слушай, не заводи меня, – сказала она. – Будь человеком.

Он еле слышно пробормотал:

– Скорей бы уж добраться до крыши.

– Никто, кроме нас, не едет в Москву, – вздохнула она. – Даже обидно.

– Еще бы. Ехать в такое пекло! Нет дураков.

– Так мы дураки?

– У нас проблемы жизнеустройства. Тут уж ничего не поделаешь.

– Лобзаешь меня, а парень смотрит.

– Пусть смотрит. Он молодой – поймет. Все-таки мы молодожены.

– Какие уж мы молодожены, – сказала она. – Сегодня у нас десятый день законного брака.

– А в самом деле – десятый день! Не молодожены, а ветераны. Ветераны семейного фронта.

Она кивнула:

– Страшно подумать. Рукой подать до серебряной свадьбы. Ну вот, ты опять меня заводишь.

– Я нехороший. Разве я спорю?

– Два дня шокировал мою мать, теперь – ни в чем не повинного юношу. Она еще радовалась, бедняжка, – зять у нее из хорошей семьи.

– По-моему, за эти два дня я ее покорил окончательно.

– Само собой, покорил, покорил… Ну потерпи, раз уж ты ветеран… Совсем как я – терпеть не умеешь…

– Так не умеешь?

– Ох, кажется – нет. Но мне простительно… Наша соседка знаешь как о себе говорит: я женщина сырая, подверженная… А ты мужчина и покоритель. Мужчина рожден, чтобы терпеть.

– Чисто славянская философия. Где эта чертова электричка?

Парень на соседней скамье медленно потянулся и поднялся. Когда он встал, то оказался совсем коротышкой – похож на подростка. Только лицо было взрослым, опытным. Одной рукой он держал сигарету, другую словно стерег в кармане.

– Здравствуйте. – Он подошел к скамейке, где обнимались молодожены. – Хотел сказать, и я – ветеран.

– Хорошее дело, – одобрил муж.

– Я – ветеран горячих точек, – сказал паренек и сладко зевнул. – Ждем электричку? Уже идет.

Все яростней, все неудержимей, все ближе стала греметь земля. И вдруг из-за поворота, выгнувшись и сразу же распрямившись, явилось зеленое долгое тело поезда.

– Ну наконец. Дождались экспресса! – воскликнула молодая жена.

– А он не ваш, – сказал паренек.

Он что-то добавил, но стук и грохот уже поглотили слова и звуки.

Поезд замер. Он был почти пустым. Ветеран прошел в головной вагон, сел у окна, против движения, с интересом разглядывая платформу. Электричка вздрогнула, задышала и через силу сдвинулась с места, быстро наращивая скорость.

Молодожены остались сидеть на той же скамье, рука в руке. С каждой секундой все меньше и меньше становились две белых фигурки, вот они уже почти не видны, неразличимы – два белых пятнышка, каждое с дырочкой в груди.

Когда он услышал, что внук убит, он точно разом окостенел, вмерз в лед, как первобытное чудище.

Внук приезжал к нему погостить – встретил ее, влюбился с лету, до немоты, до невменяемости.

– Вот оно и пересеклось, – беззвучно выдохнул Владимир Сергеевич.

Всю ночь он сидел не шевелясь, силясь найти главный ответ. К утру уже отчетливо знал: судьба наконец встретилась с жизнью, и жизнь его изошла, закончилась.

2001

Палка

Рассказ

Чем дальше и дольше твое путешествие, тем чаще скрещиваются частицы, составившие пейзаж и сюжет. Кажется, что ничем не схожи, разные по сути, по весу, но словно ищут одна другую и, странным образом, обретают. И то, что недаром так много значило, осело, укоренилось в сознании, и то, что давно и легко унялось, вдруг стягивается в один пучок. Нежданная магнитная буря. Смешиваются звуки и краски, предметы и лица, слова, мгновения, и обнаруживается их связь.

В тот день он был грустен. В его глазах, всегда ободряющих собеседника, мне вдруг почудилось незнакомое и непонятное выражение – не то виноватость, не то растерянность.

И разговор наш был тоже странен. Не то что не клеился, но не выстраивался в нечто осмысленное и цельное. Перескакивали с темы на тему, не зацепившись ни за одну. То обсуждали последнюю новость, какой-нибудь слух, несусветную чушь, то неожиданно забирались в слишком мудреные лабиринты. Заговорили об очередности движущих мотивов и сил. Он заявил, что, безусловно, Платон был прав: идея понятия предшествует самому понятию.

– Не только Платон, – сказал я кисло, – наши вожди-материалисты ей подчинили все на свете – прошлое, настоящее, будущее, и жизнь на земле, и нас с тобою. Жаль только, что их идея – варварская.

– Я знаю, ты остроумный малый, – вздохнул он, – и все же я убежден: идея судьбы предваряет судьбу. Поверь мне, я знаю это по опыту.

Домой он собрался раньше обычного. В углу прихожей стояла палка, весьма привлекательное изделие. Обвитый серебряным ободком коричневый стан со склоненной шейкой. Мне доставляло удовольствие в свободную минутку взглянуть на безупречную текстуру. Стоит всмотреться – и различишь спрессованную слоистую стружку. Ломаные золотистые полосы – следы преображения дерева в произведение искусства – плавно сбегают сверху вниз.

Он спросил меня:

– Где ты ее раскопал?

– В комиссионном магазине. В Риге. Достаточно давно.

Я видел, что он не в своей тарелке, но все еще по привычке резвился:

– Ты можешь назвать мне идею палки?

Он поморщился, потом произнес:

– Идея еще одной ноги, недостающей человеку.

Он повертел палку в руках:

– Занятно, кому она принадлежала?

Я сказал:

– Какому-нибудь коммерсанту, процветавшему при президенте Ульманисе. Так и вижу, с каким самоуважением он шествовал, на нее опираясь, в воскресное утро в Домский собор. Там после службы играл органист, откуда-то из-под самого купола слетали божественные звуки. Потом он прогуливался по улицам, к обеду возвращался домой.

– Что ж было дальше?

– Дальше, естественно, материализовалась идея. По просьбе латышских крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции мы выгнали господина Ульманиса, принесли социальную справедливость. Бедняга коммерсант разорился, почувствовал, что силы исчерпаны, и в скором времени успокоился в могиле на лютеранском кладбище. После войны его вдова, оставшись без средств к существованию, снесла эту палку в комиссионный.

– А далее являешься ты. За палкой.

– Именно так и было. Почуял, что она – на комиссии.

В начале пятидесятых годов Рига была уже разноплеменной. Центр был многолюдным и пестрым, заполнившая его толпа казалась собранной с бору по сосенке. И все же, после всех перемен и потрясений, город хранил еще магию своей длинной истории – воздействие старых камней было сильным.

– Хочу попросить у тебя эту палку, – сказал он. – Грустная необходимость.

– В чем дело?

Он ответил не сразу. И снова мелькнула в его глазах эта оленья беззащитность.

– Просто недавно я попытался сжать пальцы на левой руке в кулак, и ничего у меня не вышло. Видишь? – Он показал ладонь, пальцы отказывались повиноваться, белые, будто вытекла кровь.

Я пробормотал неуверенно:

– Пройдет.

Он покачал головой:

– Вчера и нога забарахлила. Наверно, из чувства солидарности.

Он все еще продолжал посмеиваться. Я промолчал. Мне не хватило ни собственного легкомыслия, ни тем более его твердости. Все с той же виноватой ухмылкой он озабоченно проговорил:

– Достала Отечественная война. Достала все-таки, что ты скажешь… Дала отсрочку на тридцать лет и, видимо, решила: достаточно.

И показал глазами на палку:

– Так ты не возражаешь?

– Ну что ты… В сущности, я ведь ею не пользуюсь.

– Предмет туалета, я понимаю. Идешь себе по улице Горького и этак равномерно помахиваешь.

Я все же заставил себя улыбнуться:

– Случалось. В моей суетливой младости. Я был еще глупей, чем сегодня.

Когда мы прощались, он произнес, взвешивая палку в руке:

– Забавно, что все началось с контузии. Как раз в твоей любимой Прибалтике. Будем считать, что рижский посох – это награда освободителю.

Не было человека лучше, чем наш Антон. Ни в ком я не видел такого сдержанного достоинства. Не помню, чтоб он хоть раз посетовал на несправедливость судьбы. А между тем уже через год она сделала для него недоступным все то, что так просто давалось другим, не сознававшим своей удачи.

Он вышел, опираясь на палку. Ему предстояло с нею срастись, образовать единое целое. Какое-то время я прислушивался к его неуверенному шагу и к мерному глуховатому звуку – палка постукивала по ступеням.

Мне вспомнился августовский денек, когда я увидел ее впервые. Сколько прошло десятилетий! Какая была разлита тревога в летнем воздухе – послевоенной поре так и не удалось обрести хотя бы подобие равновесия. Пахло угрозой, гончими псами, пахло охотой на человека. Запах погони был так отчетлив! Лишь очень молодой человек вроде меня мог пренебречь им.

Тем более что поездка в Ригу была приятной во всех отношениях. Всего три дня, но такой насыщенности! Мое явление было связано с первым литературным успехом – это особенно грело душу.

Все радовало. Мне нравилась Рига. Мне нравилась гостиница «Рига». Моя московская комнатушка в густонаселенной квартире была похожа на конуру, и номер, в котором я жил эти дни, выглядевший вполне аскетически, казался мне королевским покоем. Нравилось мне сидеть за столиком в кафе «Луна», гулять в Межапарке. Нравились улицы Старого города, мрачноватая поэзия готики. Нравилась тихая Даугава.

Во всем угадывалась неразделенная и трогательная тяга к Европе, отдавшей без видимых колебаний свою провинциальную родственницу ее решительному соседу. Но равнодушие Старой Дамы не охладило стойкого чувства полузабытой хуторянки – о том свидетельствовал монумент, который еще лет шесть назад символизировал суверенность – три женщины, три латышские провинции, красноречиво смотрят на Запад.

Но я не созрел еще до сострадания драматическому жребию стран, обделенных могуществом территории и демографии, – сколь ни комично, недавний южанин, одной ногою зацепившийся за столичную твердь, был тем не менее неким звенышком этой суровой сибирской силы. И очень возможно, по этому поводу испытывал тайное удовольствие.

Все радовало. В юные годы кивок фортуны творит чудеса. Походка становится победоносной, море и впрямь тебе по колено. Тем более это странное море – полверсты, а оно по щиколотку. Топаешь по воде, аки посуху.

Я увидел двуязычную вывеску. Слева выведено латинскими буквами: Frizētava, а справа – родной кириллицей: Парикмахерская. Я поразмыслил – есть время, посетим фризетаву. Пусть мне сделают красивую голову.

Я вошел. Одно кресло было занято. В нем восседал молодой латыш. Зато другое было свободно. Справа от двери стояли парни, поджидавшие своего приятеля. Их было четверо или пятеро. Пока надо мной колдовал чародей с певучими ножницами в руке, я искоса наблюдал за ними. Мое внимание остановил щуплый юнец в белой сорочке, в черных брюках. Он был альбинос. Низкорослый, всем остальным по плечо, ноги были слегка расставлены, пальцы засунуты за ремень с громадной металлической пряжкой. Белые волосы аккуратно зачесаны над покатым лбом, но все же один вихорок завис в задиристой боевой стойке. И сам он раскачивался на носках, словно готовился к прыжку. Не только я смотрел на него, он тоже разглядывал меня – глаза под белесыми бровями, как будто выгоревшими на солнце, не скрывали ни вызова, ни антипатии.

Постриженный, пахнущий одеколоном, я возвратился в гостиницу «Рига», взял в номере свой ручной чемоданчик – моя трехдневная эскапада не требовала основательной клади, – простился с дежурной по этажу, выбежал на летнюю улицу, продефилировал мимо Оперы и перешел на тенистую сторону.

До поезда было достаточно времени, и я благоразумно решил, что проведу его на воздухе. Уже темнело, и в этой сумеречной лилово-фиолетовой дымке город казался еще притягательней.

Я брел по улице Кришьяна Барона. Из комиссионного магазина вышла черноволосая женщина, костистая, лет сорока пяти. Уже на пороге она обернулась, не то сказала, не то спросила у девушки, провожавшей ее:

– Аусма, до завтра. Ты скоро?

И, не дождавшись ответа, исчезла, точно растворилась в толпе.

Аусма. Выждав минуту-другую, я не спеша вошел в магазин. Привлечь в ту пору мое внимание легко удавалось каждой второй, но в Аусме было нечто особое, какая-то несхожесть с другими. И уж тем более с продавщицами, щебетавшими за прилавками Риги. Она стояла, глядя в окно, взгляд ее был таким отрешенным, что мне даже стало не по себе. Я понял, она едва ли отметила присутствие столь привлекательной личности. Я был задет таким равнодушием. И не сумел этого скрыть. Больше того, сделал внушение:

– Не надо стоять ко мне спиной, как дамы на памятнике независимости.

Я устыдился собственных слов, еще не закончив бестактной фразы. Умней всего было ретироваться, но мне не хотелось признать поражение. Строгое северное лицо нравилось мне все больше и больше. Оно уже не было отрешенным, наоборот, отразило волнение.

Она сказала:

– Мы закрываемся.

Я улыбнулся:

– Я не задержу вас.

И в этот миг я увидел в углу палку аристократической внешности – прочную, но при этом изящную, увитую золотистыми полосами и опоясанную ободком.

– Что вам нужно? – спросила девушка.

С той же улыбкой я отозвался:

– Вы, Аусма. А кстати, и палочка.

Не так уж трудно было предвидеть, что это имя в моих устах не может оставить ее безразличной, однако эффект был совсем иным, чем тот, на который я рассчитывал. Лицо ее стало еще белей, а в синих глазах мне померещился какой-то непонятный испуг.

Когда палка перешла в мою собственность, я сказал:

– Я подожду вас на улице.

Склонив свою голову, еле слышно она откликнулась:

– Хорошо.

Прохаживаясь перед магазином, я толком еще не успел понять, как мне теперь распорядиться свалившейся на меня удачей – Аусма появилась в дверях.

Она не произнесла ни словечка. И неожиданно я ощутил: мне тоже трудно нарушить молчание. Однако чем больше оно затягивалось, тем я, несомненно, глупее выглядел. Забавно мы смотримся со стороны. Красивую девушку сопровождает задумчивый молодой человек. В одной руке его чемоданчик, в другой – щеголеватая палка. И он, и она как воды в рот набрали. Надо было уметь затеять всю эту бессмысленную авантюру, когда до торжественного отбытия, в сущности, не остается времени. И как мне выбраться из тупика, в который я загнал себя сам? С честью, не теряя лица…

Я сказал ей:

– Меньше чем через час я еду в Москву. Надеюсь, Аусма, вы не откажетесь проводить меня?

Она ответила:

– Нет, конечно. Вряд ли я могу отказать вам. Мне только нужно зайти домой. Живу я – вы, верно, знаете – рядом. И я вас не задержу. Мы успеем.

Мне стоило немалых усилий не показать своего удивления. По-видимому, она избалована мужским вниманием и уверена, что я страдаю не первый день. Вполне романтическая история: однажды один молодой москвич увидел ее, узнал ее имя, узнал ее адрес, любуется ею и не решается подойти. Чтоб оправдать свое появление, делает странную покупку – зачем ему палка в цветущем возрасте? Только за час до отхода поезда преодолел он свою застенчивость и попросил его проводить. Что делать, она не смогла отказаться. Была растрогана и снизошла. Да, есть о чем рассказать подругам.

Дом, где жила прекрасная Аусма, в самом деле был на соседней улице. Она спросила:

– Вы подождете? Или подниметесь со мной?

Я произнес:

– Предпочел бы подняться.

Третий этаж. Мы вошли в квартирку из двух тесно заставленных комнат. Первая – нечто вроде гостиной, вторая была, очевидно, спальней. Я мысленно вздохнул: не сравнить с моей столичной собачьей будкой.

Она сказала:

– Присядьте, пожалуйста. Я не задержу вас. Минуту.

Вторично Аусма не без изяществ использовала куртуазную фразочку, которой я начал наше общение. «Я не задержу вас». Жаль, жаль.

Я огляделся. На стенах висели портреты родителей или родственников – почтенных пожилых латышей. А на комоде в углу – фотография в овальной рамке: мужское лицо с крепким уверенным подбородком, с твердыми ледяными глазами. Вдруг показалось, что я и он внимательно смотрим друг на друга, и мне этот изучающий взгляд напомнил мальчишку из фризетавы.

Но все это не имело значения. Гораздо больше меня занимало, что делает сейчас Аусма в спальне. Возможно, я должен за ней последовать? Само собой, поезд уйдет без меня. И черт с ним! Сейчас на ее глазах порву свой дурацкий билет на кусочки.

Она прервала мои размышления – вошла с вместительным рюкзаком, сказала:

– Я готова. Идемте.

Мы молча направились к вокзалу. Слова все так же не шли на язык. Она шагала чуть впереди, двигалась быстро и энергично. Я вновь подумал: нет, в самом деле, мы с нею – живописная пара. Она со своим рюкзаком и я – с ручным чемоданчиком и палкой.

Мы появились на платформе, когда сумятица и суматоха достигли своего апогея. Еще три минуты, и мне действительно пришлось бы задуматься о ночлеге.

Она повернулась ко мне и негромко, чуть слышно спросила:

– Какой вагон?

Взгляд ее был таким напряженным, словно сама ее судьба зависела от моего ответа.

Я обронил небрежно:

– Спальный. Номер десятый. А вот и он.

Но эта фразочка прозвучала, пожалуй, несколько театрально. Я не был привычным пассажиром спальных вагонов. Мотался в других. Но так уж сложился мой рижский вояж. Где палка с серебряным ободком, там и железнодорожный рай. Пусть Аусма вспоминает пришельца, слетевшего к ней на час с экрана.

Дебют знакомства мне не удался. Зато вознаграждает финал. Я чувствовал, как ко мне возвращается моя уверенность в Костике Ромине. Остался заключительный штрих.

Я с чувством сказал:

– До свидания, Аусма. Ох, видит бог: не хочется ехать. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Иначе не видать мне покоя.

После таких взволнованных слов мой поцелуй был вполне естествен. Она не успела ни возразить, ни ответить, лишь вспорхнули ресницы. Поезд тронулся, я вскочил на подножку. Она не махнула прощально рукой, но долго не уходила с платформы, обескураженно глядя мне вслед, будто пыталась что-то понять.

Это невинное приключение, замкнувшее мой набег на Ригу, меня развлекло и повеселило. В купе я оказался один, в приятном одиночестве ужинал, колеса вздрагивали на стыках, за шторкой дышала летняя полночь – мне не спалось, я думал об Аусме с уютной элегической грустью.

Однако чем дальше, тем меня больше одолевали темные мысли, тревожно холодела душа. То, что недавно казалось ясным, запутывалось с каждой минутой.

Я вспомнил отсутствующий вид, с которым стояла она у окна, ничто вокруг не имело значения. Вспомнил и то, какое смятение я вызвал, когда ее укорил за то, что не в ту она сторону смотрит. Странной была и ее реакция, когда я произнес ее имя. Не удивление, не интерес к нежданно явившемуся поклоннику – нет, первое мое впечатление, бесспорно, вернее: то был испуг.

А это покорное «хорошо», когда я сказал, что буду ждать ее на улице перед магазином? Это подавленное согласие сопровождать меня на вокзал! Казалось, что мое предложение не было для нее неожиданным.

Зато меня весьма удивила и эта просьба зайти к ней домой, и – еще больше – ее уверенность, что мне хорошо известен адрес. Кокетства не было и в помине – попросту давала понять, что мне не надо играть с ней в прятки.

И этот вопрос: «Вы подождете? Или подниметесь со мной?» Только самодовольный олух мог в нем услышать нечто фривольное. Услышать следовало иное: «Конечно же, я остаюсь под присмотром?»

Лежа с открытыми глазами, я восстанавливал шаг за шагом час, проведенный мною с Аусмой. Вот я стою в заставленной комнате, вот это фото в овальной рамке. Выдвинутый вперед подбородок, холод неуступчивых глаз. Они недобро меня оглядывают. Кто этот человек и где он?

Но Аусма уже возвращается, как раз в тот момент, когда я нацелился порвать свой билет, задержаться в Риге. В руках ее туго набитый рюкзак.

Поезд несется, колесный стук становится невыносимо громким, он сотрясает спальный вагон. Один за другим, один за другим, летит эшелон за эшелоном, туда, на восток, и рельсы под ними стонут на разные голоса.

Рюкзак. За минуту его не уложишь. Он был давно наготове и ждал, когда понадобится хозяйке. Я снова увидел ее идущей по тротуару, чуть впереди. А я – за нею, с моим чемоданчиком в одной руке и с палкой – в другой. Не то догоняю, не то конвоирую.

Похоже, она не сомневалась, что я отвезу ее в Москву. Зачем? Откуда ей знать? Но, видно, дело закрутилось нешуточное. Могу лишь представить, как поразил ее мой нежный поцелуй на прощанье.

В ту пору мой сон был сшит без швов, из одного куска материи. На сей раз он пришел лишь под утро, был дробным и рваным, я изживал его малыми дозами, точно силясь вытолкнуть застрявшие в горле непереваренные ломти. Я и хотел поскорей проснуться, и чувствовал, что боюсь пробуждения.

Утром, подъезжая к Москве, стоял в коридоре, смотрел в окно на привокзальные строения, потом, пробираясь к тамбуру, к выходу, зажав в руке свой рижский трофей, думал о том, что ждет в столице. Если б я мог увидеть Аусму, сказать ей, что все мы под богом ходим…

А что меня ожидало? Да то же, что всех, кто ехал со мной в этом поезде, и всех, кто жил со мной в этом царстве. Угрюмые будни сверхдержавы и новые взрывы ее паранойи. Кому-то из нас повезло больше, кому-то меньше – как выпала карта.

Только через несколько лет мне привелось оказаться в Риге. Я вновь исходил ее вдоль-поперек, на старой улице Кришьяна Барона зашел в магазин, где купил свою палку. Аусмы, разумеется, не было, не было и костистой брюнетки. В доме, где я тогда побывал, жили совсем другие люди – о прежней хозяйке не то не знали, не то не захотели сказать.

Уже десять лет, как не стало Антона. Болел он долго, ушел внезапно. Устал держаться, бороться с немощью, устал ежеминутно бояться обременить нас своей бедой. Палка латышского негоцианта служила Антону долго и верно, и вот она вернулась ко мне. Но больше уже не приходит в голову пощеголять своей иноземкой и прогуляться с ней по Тверской. Я вспоминаю о ней в тот день, когда мне требуется ее помощь. Рука находит склоненную шейку, опирается на коричневый ствол, обвитый серебряным ободком.

При этом отчего-то всегда я вспоминаю, как мы обсуждали догадку Платона: идея понятия (или предмета) и предваряет, и определяет его. Может быть, так оно и есть и в палке была своя идея. Идея дубинки или шпицрутена – принять удары, пройдя сквозь строй.

Но тут же отчетливо сознавал, что в той навсегда ушедшей жизни, во мне, в каждой клеточке, пела и пенилась юность, а не ее идея. Хоть выпало жить – в двадцатом веке, а ведь идея двадцатого века давала не много шансов выжить.

Но я давно уже больше не Костик из улья близ Покровских ворот, а Константин Сергеевич Ромин. Стал желчен, замкнут, тяжел на подъем. Отстранствовал. Никуда не тянет. И в Ригу тоже, что мне там делать? Я чувствую ее неприязнь. Возможно, я это заслужил, и все же идея общей вины невыносима для человека.

Эпоха реванша. Время от времени там возникают полуживые, потусторонние старики. Их извлекают из небытия, чтобы они держали ответ за развалившуюся империю. Должна торжествовать справедливость.

И все это – вздор. Идея возмездия призрачна так же, как все остальные. Лишь умножается масса ненависти, которая копится день за днем и возвращается к нам ответом перенасыщенной злом природы – трясением почвы, мором, потопом или осколком погибшей звезды, летящим сквозь вселенскую ночь на встречу с приговоренной планетой.

2003

Расстрига

Рассказ

– Какая прекрасная работа, – сказала дама, – просто как новенькие. Что значит – проскурниковская мастерская.

Она повертела перед глазами туфлю с правой ноги, потом с левой, точно разглядывала их на свет.

– Главное, что мои домашние хором твердили: да выброси их, они свое уже отслужили.

– Ну зачем же? – сказал сапожник. – Проскурников всегда говорил: с вещами нужно подольше жить, как можно дольше не расставаться.

– Занятно, – сказала дама. – Спасибо. Вы бережете его репутацию.

– Спасибо и вам, – сказал сапожник.

И, не спеша проводив ее взглядом, обернулся к Владимиру Сергеевичу:

– Так какая у вас беда?

Владимир Сергеевич с интересом посматривал украдкой на мастера. Плоский нос, глаза глубоко посажены, узкая верхняя губа – красавцем его не назовешь, но внешность обращает внимание, посвоему даже к себе притягивает. И кажется почему-то знакомой.

– Мне тоже советовала жена выбросить туфли за ненадобностью, – сказал он с виноватой улыбкой, – видите, что с ними стряслось.

– Союзки долго жить приказали, – вздохнул сапожник. – Тяжелый случай.

– Но вот и я – расстаюсь неохотно. Обувь предпочитаю разношенную.

– Это естественно. Вы подсознательно ощущаете: всякая перемена укорачивает вашу жизнь.

Эта мысль в устах его собеседника, да и лексика, изысканно книжная, удивили Владимира Сергеевича. Мастер, видимо, уловил его реакцию – ухмыльнулся.

– Это Проскурников говорил, – сказал он. – Может быть, чуть по-другому.

«Уж несомненно по-другому, – мысленно согласился с ним Владимир Сергеевич, – ты, мой милый, явно другого поля ягода».

И чтобы прикрыть чувство неловкости, сказал озабоченно:

– Мне объяснили, что только у вас могут помочь. Завидная слава.

– Имя обязывает, – сказал сапожник. – «Проскурниковская мастерская».

– Усек, – кивнул Владимир Сергеевич. – Это звучит почти как легенда.

– Мастер – это всегда легенда, – живо отозвался сапожник. – Он меня и учил. На совесть.

Неожиданно Владимир Сергеевич понял, что ему здесь уютно. Тихо, тепло, да и покойно – не хочется наружу, на улицу, в морозные жернова Москвы. Приятно тянет кожей и клеем, словно приперчивающий воздух запах дратвы, не всем он по вкусу, а вот ему он издавна мил – так в детстве сладко и завораживающе действовали на его обоняние натертые мастикой полы. Неведомо почему, но мерещилось, что веет свежим весенним духом.

Мастерская занимала просторное полуподвальное помещение, в конце которого – желтая дверка в подсобку. В самой мастерской, у ближней стены, шкафчик, над ним мутноватое зеркало, вернее, то, что осталось от зеркала. Станочек стоит у другой стены, она примыкает к окну, сквозь которое просматривается тротуар. Впечатление, что он движется – такую иллюзию создают то возникающие, то исчезающие туфли, туфельки, сапоги и сапожки. Владимир Сергеевич подумал, что это ожившая витрина проскурниковской мастерской, ее опознавательный знак. Он мысленно представил себе, как, изредка поднимая голову, Проскурников смотрел на обувку, которой был занят весь свой век.

– Ну что ж, – сказал сапожник. – Добро. Надеюсь, что смогу вам помочь. Обязан – по старому знакомству.

Не зря это плоское лицо сразу заставило память вздрогнуть. Владимир Сергеевич вгляделся и неуверенно проговорил:

– Вы – Тан?

Сапожник с усмешкой кивнул.

– Тимофей Александрович?

– И это помните?

Владимир Сергеевич был растерян, не знал, что говорить, как держаться. Когда их знакомили, это имя было звонким, даже чуть вызывающим. Слава о молодом биологе шла всякая, несколько даже скандальная. Никто не отказывал в одаренности, и все-таки «Тимофей Тан» было одним из эпатирующих, раздражающих именований. Как всякая деятельность, завязанная на прогностике, она балансировала на тонкой грани игры и науки – при этом, по мнению оппонентов, Тан переходил эту грань. Естественно, он в ответ ощетинивался, характер становился все жестче, а это не добавляло друзей. И вдруг он выпал из поля зрения, сначала ушел в бест, в затвор, потом и вовсе исчез, пропал. Какое-то время о нем судачили, потом благополучно забыли. Забвение всегда безотказно.

Но вот он здесь, стоит перед ним в теплом тусклом полуподвале, в черном будничном свитерке, в кожаном фартуке, старый знакомый. Плоское лицо посерело, волос поубавилось, но глаза, запавшие еще глубже, посмеиваются.

– Как благоденствуете? – спросил он. – По-прежнему на верхушке горы или уже на пути в долину?

Владимир Сергеевич рассмеялся:

– Долина все ближе. Вот-вот и пополню список уцененных товаров.

– Ну и отлично, – сказал Тан. – По крайней мере найдете время немного ближе с собой познакомиться. А это первостепенное дело.

– Уверены?

– Теперь убежден. Хотя и не сразу это понял. Вы только подумайте, что за нелепость! На этом свете есть человек, который носит ваше имя, живет вашу жизнь, однажды примет вашу, лишь вам сужденную смерть. Вы ни на миг с ним не расстаетесь, вы вместе с ним даже во сне, и вам все некогда им заняться.

Владимир Сергеевич попытался еще раз заслониться улыбкой.

– А как нам быть с остальным человечеством?

Тан сказал:

– Чем вы лучше себя поймете и чем более себя упорядочите, тем лучше будет для всех других. Тут нет драматического противоречия. Еще на фронтоне дельфийского храма был выбит призыв к самопознанию.

– Не боитесь? – спросил Владимир Сергеевич.

– Чего же?

– Не знаю, как поточнее… Жизни на самопальном топливе?

– Нет. Я не автомобилист. Не боюсь. Вы не тревожьтесь, мир воздействует. Хотим мы этого или нет.

Владимир Сергеевич помолчал, потом, точно решившись, сказал:

– Досадно, но мне не удается как-то связать концы с концами. Я знаю, в истопники и дворники ходили от неприятия власти, режима и прочих институтов. Но вы как раз пережили те годы более-менее успешно – и на виду, и на слуху. Что же однажды вас побудило к такой перемене декорации?

– В общем, правомерный вопрос. Естественно, не протестантство, которого я избегал и тогда, когда в нем было свое обаяние. Мне отчего-то всегда казалось, что между внешними антимирами есть некое скрытое сопряжение, что в чем-то они нужны друг другу.

Он помолчал, словно ждал возражений, но Владимир Сергеевич молчал, и Тан произнес с колючей усмешкой:

– Возьмите искусство, оно вам ближе. Я, разумеется, не знаток. Вспомните, как привлекал андерграунд – по-нашему подземелье, подполье, – где-то, укрытые от соблазнов, творят они, нищие, но не сдавшиеся, переполненные талантом. И вот они явились, пришли, вышли из своего забоя – лучше бы они там остались!

– Жестко, – заметил Владимир Сергеевич.

Тан словно ждал такой оценки.

– Нет ничего, что вызывает большее разочарование, чем торжествующая оппозиция, – сказал он еще непримиримей. – Еще недавно она казалась страстной, обгоняющей время – и вот наступает час победы во всей его пошлости. Куда все делось?

– Чувствую и порох, и злость. – Владимир Сергеевич покачал головой. – Но вас-то что привело в подвал? Или в полуподвал – не важно. Вас не оценили, не поняли?

– Всяко было, но на это не жалуюсь. Когда нащупываешь свое направление, то нечего ждать аплодисментов. Я и не ждал, хотя, как вы знаете, были люди, которые в меня верили. Меня и вышучивали, и поругивали, и называли колдуном, и советовали выступать с вечерами – можно-де быстро разбогатеть! Но брань не виснет на вороту у увлеченного человека, к тому же достаточно молодого, еще не уставшего от жизни. Чем больше бранили, с тем большим азартом я трудился над своим алгоритмом. В самом начале своей дорожки я запретил себе рассчитывать на благодарность и поощрение. В нашей отечественной жизни милые сны о меритократии – только щекотанье души и стойкое самообольщение. Мы не способны возвысить соседа, коллегу, тем более соперника, за качества, вроде бы нами ценимые, – за интеллект, за дарование, смекалку, умение делать дело. Слишком завистливы, нетерпимы, подвержены игре интересов и прочим традиционным пристрастиям.

– Так в чем же причина? Тут поневоле вспомнишь французов: ищите женщину…

– Что же, они отчасти правы, без женщины не обошлось. – Он нерешительно улыбнулся, взглянул на часы и предложил: – А вот составили бы компанию. У меня сейчас перерыв на обед.

– Согласен, – сказал Владимир Сергеевич, – есть не хочу, посидеть готов.

Тан закрыл мастерскую и сказал:

– Нет, уж выпейте, раз такое дело. Не пугайтесь, сапожники пьют как сапожники только в нерабочее время. Мне сегодня еще пахать. Закусите скромно, как захотите – огурчиком, помидором, сырком.

В подсобке они помыли руки, сели за столик, стоявший в углу, Тан поставил початую бутылку, два стакана, припасенную снедь.

– Ну, за встречу, – сказал он. – Кто б мог подумать…

– Аминь, – кивнул Владимир Сергеевич, – много не лейте, я – символически…

– Ваша княжая воля, – откликнулся Тан. – Так Проскурников говорил.

– Что еще говорил Проскурников?

– Первая – колом, вторая – соколом. И был прав. Что-то хотите сказать?

– Хочу сказать, что я вас слушаю. Вы ведь не зря меня пригласили.

– Справедливо. На чем мы остановились? На моих высокомудрых занятиях? Придется о них упомянуть, ибо и они – часть сюжета. Итак, они вызывали различное, неоднозначное отношение. Наименее агрессивный профессор даже отечески посоветовал попробовать свои силы в словесности, в таком ее жанре, как эссеистика, – при чем тут наука, тем более точная? Звучало веско, но это было весьма поверхностное суждение. Склонность к отвлеченному мышлению и привела меня к точным наукам.

– Тут что-то есть. – Владимир Сергеевич поощрительно улыбнулся. – Все начинается с метафизики.

– И ею кончается, – сказал Тан, с хрустом надкусывая огурец. – Вообще говоря, моя область знаний и сфера деятельности возникли недавно, само собой, на стыке наук, как это часто теперь происходит. Взаимосвязи все очевидней, и целенаправленная концентрация – практически неостановимый процесс. Но ваш слуга быстрее других сказал об антропофутурологии и обозначил в ней свое русло. Причем я сразу же сосредоточился на единичном, а не на множественном. Разумеется, будущее социума гораздо более предсказуемо, нежели судьба индивида. Значительно легче прогнозировать судьбу армии, чем судьбу солдата. Я это всегда понимал, поэтому вовсе не удивлен, что ныне развелось столько фондов, центров и даже институтов, бросающих академический флер на вещанье современных наперсточников. Велико дело – орлиным оком увидеть судьбу нашей популяции, увидеть даже судьбу Галактики – теперь, на последнем параде планет! – Тан вновь презрительно усмехнулся. – В отличие от этих оракулов, мне было жизненно важно вывести алгоритм индивидуальной судьбы.

«Свихнулся», – подумал Владимир Сергеевич.

Тан ухмыльнулся и сказал:

– Уверяю вас, я в здравом уме. Не смущайтесь, прочесть ваши мысли несложно. Поверьте, я ничуть не обижен. В счастливой догадке всегда присутствует определенный сдвиг по фазе. Итак, я создал систему тестов – из хаотической мозаики, которая составляет личность, надобно вычленить элементы, образующие ее код. Конечно же далее вы обязаны расположить их в таком сцеплении, когда они все взаимовлияют. Граница болевого барьера и порога сопротивления, степень страха, объем информации, уровень фаустовского комплекса – иначе говоря, игра в молодость и зависимость от нее, – энергия приспособления… Я не назвал и сотой доли жизненно необходимых параметров, чтобы прочесть кардиограмму судьбы. Не буду сейчас забивать вам голову. Суть в том, что это взаимодействие может быть математически выражено.

– А случайность? – спросил Владимир Сергеевич.

– С вами приятно вести беседу. Тут и была сердцевина задачи. Понять случайность как сочетание детерминированных предпосылок! Есть надоевшее выражение: а если кирпич упадет на голову? Кирпич выбирает ту самую голову, которая для него предназначена. И это не то, что без воли Божьей волос не упадет с головы.

– Какой вы все-таки честолюбец, – развел руками Владимир Сергеевич. – Присваиваете право Создателя.

– Нет, я – не создатель, не автор. Я читатель, но читаю я рукопись. До того, как она опубликована и книгой для всех еще не стала.

– А редактором вы быть не стремитесь?

– Зачем?

– Усовершенствовать рукопись…

Тан опасливо его оглядел. «Смотрит так, будто ждет подвоха», – удивленно подумал Владимир Сергеевич.

– Повторяю вам: я – читатель. Но очень внимательный читатель. Мое дело – прочесть, оценить, но не править. Да это, должно быть, и невозможно. Как в истории, так и в отдельной жизни обстоятельства сходятся в пучке и завязываются в узелок. Принцип гибели человека тот же, что гибели цивилизации. Исчерпанность или переизбыток. Существует свой «синдром кирпича». Нужно лишь вычислить его формулу в каждом случае – и становится ясно, как в нелепости проявилась судьба. Ибо есть точка пересечения неизбежности и случайности.

– И вы можете определить ее место?

– В принципе – она вычисляема. Так же, как всякое совмещение пространства и времени.

– Вам удалось? – Владимир Сергеевич предусмотрительно придал интонации вполне деловой, нейтральный оттенок.

– Полагаю, что так. Но это жестокая удача. Особенно изнурительно чувство, которое приходилось испытывать, когда при мне обреченные люди строили планы, делились надеждами. Жаль, погружаясь в чужие жизни, я не занимался собой и потому не сумел предвидеть, что поджидает меня самого. Ваше здоровье, я рад вас видеть.

Владимир Сергеевич молча чокнулся. Может ли он ответить тем же? Он предпочел в себе не копаться.

– Ну вот, преамбула завершена, – сказал Тан, – перейдем непосредственно к фабуле. Примерно лет пятнадцать назад я свел знакомство с семьей Киянских – фамилия эта вам, видно, знакома. Они проживали – отец, мать и дочь – в одном из лирических переулков между Пречистенкой и Остоженкой. Тогда, разумеется – между Кропоткинской и Метростроевской: до Реставрации еще оставались годы и годы.

Меня привлекла, естественно, дочь, миниатюрное существо, прозрачное, почти невесомое. Ее воздушность меня умиляла, особенно маленькие руки. Должен сказать, что она была весьма одаренной пианисткой, уже приобретавшей известность. Я часто бывал на ее выступлениях и просто не мог себе объяснить, как покорялись ей произведения, требовавшие мощи и силы. Не мог понять, как ей удается после этого выжить и уцелеть?! Каждый раз мне казалось, она не встанет, так и останется у рояля, на бархатном стуле, как на плахе. Как могут эти бесстрашные пальчики исторгнуть из клавиш такую бурю? В жизни все было наоборот – тиха, неуверенна, часто задумывается. Но это и сообщало ей какую-то особую прелесть. По крайней мере в моих глазах.

«Однако, – подумал Владимир Сергеевич, невольно любуясь, как аккуратно он нарезает ломтики хлеба. – Очень чувствительный господин. Вот уж чего не ожидал».

Тан – почти мгновенно – откликнулся:

– Я был достаточно честолюбив – эту черту вы во мне подметили, – чтобы запретить себе влюбчивость. «Мы все глядим в Наполеоны», я с малолетства вбил себе в голову: надо выбрать между миссией жизни и жизнью души – сосуществуя, обе становятся ущербны. И вот впервые я ощутил такую зависимость от женщины. При этом замечу, что интерес нежданно оказался взаимным – она сразу и безотчетно поверила в то, что я призван открыть заповедное.

Вскоре я близко узнал и родителей. Мать Кати просто собой заполняла определенную часть пространства, а вот отец ее, тот заслуживает, чтобы сказать о нем несколько слов.

– Киянский… да, я слышал о нем, как же… – кивнул Владимир Сергеевич.

– Не слышать вы попросту не могли. Он сделал все, чтобы быть на слуху.

– Но мы не сталкивались.

– Вам повезло. Мало в ком с такой сатирической резкостью сфокусировались характерные свойства и черты приживала почившей Системы. Само дело, которому он посвятил себя, было по-своему показательно. Не знаю, с чего он начинал. Когда мы встретились, он регулярно ставил торжественные представления и всякие массовые действа к официальным праздничным датам.

К этому своеобразному творчеству он относился с молитвенным трепетом, с придыханием, ощущал свою избранность, а когда поучаствовал в открытии Спартакиады, и вовсе почувствовал себя национальным достоянием. «Смею думать, – повторял он частенько с элегическим вздохом, – в этой стране нет большего знатока и мастера концертной драматургии, чем я». Иной раз произносил доверительно: «В труде художника есть нечто жреческое».

Владимир Сергеевич рассмеялся:

– Ну, это из наших любимых мелодий.

– Наверно. Но он бы себе не позволил вашей улыбки – она кощунственна. Ты либо жрец, либо профан.

Он был представительным мужчиной высокого роста, большеголовый, с уверенной выработанной походкой. Выглядел бы вполне импозантно, если б не саблезубый рот. Был очень охоч до «мужских разговоров», которые обожают вести неудачники сексуального фронта. При этом загадочно улыбался, будто чего-то недоговаривал. Иной раз устало теоретизировал: «У мысли – свои эрогенные зоны».

Возможно, что-то ему доставалось – сказать точнее: перепадало – от молодых, корыстных стрекоз, участвовавших в его массовках, но ни одной независимой женщине он не сумел внушить симпатии. Однажды я даже полюбопытствовал у некой весьма неглупой особы, в чем заключается причина такого тотального равнодушия. Казалось бы, выигрышные стати, осанка, величественные манеры. Она небрежно пожала плечами, поморщилась: «Пирожок ни с чем».

– Зато о даме так вряд ли скажешь.

Тан согласился:

– Никак не скажешь. Она как раз пирожок с перчиком. Впрочем, он не был столь безобиден. В так называемой общественной жизни и уж тем более – в служебной был омерзителен, невыносим. Охотно осуждал, кого требовалось, охотно поддерживал все почины, всегда был в первых рядах добровольцев. Надо было хоть раз увидеть, как он общается с начальством – приятно трепеща, чуть пригнувшись, стараясь попасть и в тон, и в лад. Зрелище было порнографическое. Когда пресмыкается сморчок, это хоть скрадывается габаритами, как-то сливаются вид и суть, когда же так откровенно холопствует мужчина великолепного роста, с барственно-вельможной повадкой, испытываешь тоску с тошнотой.

Он вознаграждал себя дома. Там его хищные клыки уже не прятались под улыбкой. Впрочем, обманывали и они – на крупного зверя он не тянул. Но в его отношении к жене и дочери я чувствовал нечто вампирическое.

Жена его была стабильно болезненная, рано расплывшаяся дама. Из-за своих жировых отложений она пребывала в смертельной панике – однажды настанет день прозрения, ее эстетический супруг не вынесет таких диспропорций. Она лечилась, она голодала, даже ходила в турпоходы. Бессмысленно – лишь набирала вес.

Что же до Кати, то он не умел скрыть своего ревнивого чувства к ее нараставшему успеху. Досада была даже острее, чем та, что испытывал он к коллегам. То были чужие, а его дочь, черт побери, была его частью, его отростком, и вот частица, оказывается, значительней целого и вообще давно пребывает от этого целого автономно. Сказать об этом вслух он не мог, зато он мог отравлять ей жизнь.

Меж тем это странное создание любило отца, причем не дочерней, скорее – материнской любовью, готовой к прощению и снисхождению. Все его выходки, нетерпимость, его упоение собой, позерство, дурацкая трубка в зубах – все вызывало у этой девочки не грусть, не растерянность, не раздражение, а удивленную растроганность – что взять с этого большого ребенка?

Самое верное, что я мог сделать, – увести ее из этого дома. И сам был захвачен и ощущал, что я ей совсем небезразличен, а вера ее в мое назначение радовала меня беспредельно. Но медлил – плохо видел себя в роли семейного человека, а мысль, что я породнюсь с Киянским, вызывала у меня содрогание.

В эту пору ладья его дала течь. Уже наставали другие дни, и старая листва осыпалась. Официальный человек уже не казался недосягаемым и защищенным державной лаской. Очередное концертное шоу, приуроченное к какому-то дню, плясавшее, певшее, завывавшее под грандиозным муляжом голубя мира, столь же унылое и тошнотворное, сколь помпезное, удостоилось наконец фельетона. Чье-то язвительное перо воздало ему за все эти годы.

Что с ним было, передать невозможно. Он бегал по каким-то инстанциям, писал заявления, жалобы, письма, громко требовал извинений, опровержений и сатисфакции, скорбно обличал интриганов, напоминал о провале «Чайки» на премьере в Александринском театре. Как ликовали тогда завистники! Недаром Чехов тогда писал, что имела неуспех его личность. Но где они ныне, а «Чайка» парит! Эта изящная параллель нам обещала, что точно так же будет парить его мирный голубь.

Вслух ему выражали сочувствие, но за спиной довольно посмеивались. Он всех раздражал, всем опостылел. Даже супруга негодовала слишком шумно и театрально. Одна только Катя сострадала и утешала его, как могла. Сама она все чаще задумывалась, вдруг неожиданно отключалась в самых неподходящих местах.

– Скверный признак, – сказал Владимир Сергеевич. – Тот же Чехов заметил: когда человек часто грустит, он то и дело смотрит на потолок и посвистывает.

– Вижу, и вам это знакомо. – Тан посмотрел на него с одобрением. «Кажется, его это радует». Но мысль не успела оформиться. Голос Тана ее спугнул.

– Однажды она ко мне обратилась с просьбой провести с нею тесты, чтобы составить ее хроноскоп. Я сказал ей, что знакомым отказываю и уж тем более – близким людям. Однако она упрямо настаивала. И должен признаться, что мне хотелось ответить согласием, уступить. Недаром же каждый – кто явно, кто тайно – испытывает тягу к рулетке, желание нажать на курок, прижатый к виску, – а вдруг пронесет?

Я кожей чувствовал – ждет беда! Нельзя превращаться в духовника женщины, милой твоей душе, до срока узнавать ее тайны. Что-то между ею и мною изменится, причем – неизбежно. Но я поспешил себя убедить: конечно же я не то, что все прочие. Исследователь – это тот же врач. То, что для другого запретно, – моя профессия, мое дело. Когда стремление искусительно, доводы и аргументы найдутся.

Дальнейшее я сожму в две фразы. Что ожидал, то и получил. Само собой, я заверил Катю, что все хорошо, что ее призвание подпитывает бытийную силу, однако я даже не подозревал, насколько исчерпаны все резервы. Я лишь теперь увидел воочию: она как танцовщица на канатике, который что ни час истончается. Причина не в каком-то недуге – исходно катастрофичен вектор.

– Она поверила вам?

– Не знаю. – Тан быстро наполнил свой стакан, выпил его одним глотком, не приглашая присоединиться. – Не думаю. Все случилось стремительно. И гибель ее была ужасна. Катя шагнула в шахту лифта, не дождавшись спускавшейся сверху кабины. О чем она думала, где побывала – об этом мы уже не узнаем. Утверждают, что люди, входящие в смерть, медленно движутся по тоннелю и ясно видят в конце его свет, испытывают радость и легкость. Боюсь, она не успела увидеть.

Не стану рассказывать, что я чувствовал. Больше всего точила мысль: что, если Катя с таким упорством просила меня заглянуть за полог, чтобы решить, а вправе ль она связать со своей судьбой другую? И вдруг я помог ее судьбе определиться, найти свою формулу? Вдруг бросил ту последнюю гирьку на весы окончательного вердикта? Все более крепнущая уверенность, что я способствовал кирпичу, буквально разрывала мой мозг. Напрасно я себе говорил, что я предаю свою науку, что я обессмысливаю свой труд и все обретенные постижения, – я чувствовал, что схожу с ума.

Владимир Сергеевич осторожно поднял стакан и проговорил:

– Бедняжка. Пусть будет земля ей пухом.

– Спасибо. – Тан устало кивнул. – Наша земля не может быть пухом. Слишком сурова и тяжела для человеческого праха – будь он мертвым, будь он живым.

Моя работа мне стала в тягость. Тогда-то я стал заходить к Проскурникову. Мне нравилось у него бывать. Сидел и смотрел, как он работает. Мастеру было не до меня, но изредка, когда мне казалось, что он забыл о моем присутствии, он вдруг бросал словечко-другое. Ум у него был незаемный. А говорил он кратко и точно. Я его однажды спросил о политической борьбе. Ответил не сразу и неохотно: «Нужна она мне, как зайцу орден. С чем в колыбельку, с тем и в могилку». И дал понять, что проблема исчерпана.

В один из противных промозглых дней – вроде нынешнего – я встретил Киянского. Хотя я отчетливо понимал, сколь разрушительным было для Кати это отцовство, но в первый миг я ощутил, что во мне шевельнулось нечто похожее на симпатию. Все же она была его дочерью.

Да и ему хотелось выговориться. Едва мы присели, он, наклонившись, проникновенно зарокотал: «До сей поры не могу смириться. Я знаю, что так порой случается – отцы хоронят своих детей. Но тут ведь совсем другое дело. Катюшка была не только дочь. Катюшка была мой человек. Наверно, одна, кто меня понимал».

Все тот же. «Она была – мой человек». Вроде бы, по его разумению, это серьезная похвала и, значит, он отдает ей должное. Но нет, он и тут вел речь о себе, себя возвышал, себя оценивал, а ей лишь отводил ее место. Вот он – непонятый, неразгаданный, с недостижимой высоты взирает на людской муравейник. Не каждому на этой земле дано оказаться его человеком. А вот Катюшке было дано – хоть несколько, хоть отчасти приблизиться. Теперь он один, ни с кем не поделишься ни думой, ни творческим озарением. Мне вспомнился громоздкий муляж пышного грудастого голубя, который он водрузил над эстрадой. И сам он – такой же муляж человека.

Странно, но встреча с этим павлином, к которому я ничего не испытывал, кроме брезгливой и стыдной жалости, вдруг оказалась последним толчком. В самом деле, иной раз довольно самого легкого прикосновения, чтобы обрушились стены и своды.

– Это правда, – сказал Владимир Сергеевич.

– И вот в одно превосходное утро, – Тан выразительно усмехнулся, – я обратился к себе: мой друг, если ученые – это сословие, так сказать, аристократия разума, то, значит, ты идешь в разночинцы. И в тот же день я пришел к Проскурникову и бухнулся в ноги: Семен Алексеевич, обучайте рукомеслу.

Должно быть, я чем-то ему полюбился. Сужу по тому, что он был терпелив. Только когда от большого старания я торопился, не вникнув в суть, он хмурился и говорил: «Сначала спроси! За спрос не бьют в нос». Сам был собран и экономен в движениях, время ценил, иногда ворчал: «Покель мямля разуется, проворный выпарится». В сущности, он меня вытащил за уши. Его кончина, пожалуй, была еще одной жестокой потерей. Зато я узнал, кто я таков, что, между прочим, неприхотлив, как ягель, – могу жить на голом камне и даже там, где лед. Это радует.

– Тоже проскурниковская заповедь? – Владимир Сергеевич лукаво прищурился.

– Все – от него, – подтвердил Тан.

Он поднял стакан и, приподнявшись, почти торжественно произнес:

– Ну, напоследок: за неведенье. Единственно доступное счастье.

Владимир Сергеевич сказал:

– Да, у вас здесь хорошо. Покойно.

Слегка оскалившись, Тан спросил:

– Что, тоже притомились от жизни?

Его усмешка была недоброй. Владимир Сергеевич ощетинился:

– Не настолько, чтоб ее изменить.

– Ну, пошабашили – и будет, – сказал Тан, самую малость помедлив. – Можете прийти послезавтра.

Неожиданно для себя самого Владимир Сергеевич спросил:

– Скажите, а вы в этой мастерской не надеетесь переспорить судьбу? Увернуться от своего кирпича?

И почувствовал холодок в груди, словно на самом краю обрыва.

Плоский лик Тимофея Тана стал неподвижен, но в быстром взгляде Владимир Сергеевич прочел враждебность.

– Я тут вам сказал комплимент, – отчеканил Тан, глядя в сторону, – про то, что с вами приятно беседовать. Как выяснилось, это не так. Беседовать с вами – небезопасно.

И добавил после короткой паузы:

– Я безобразно разговорился. По-видимому, перемолчал.

На улице Владимир Сергеевич задрал воротник. Окаянный ветер льдистою пылью дохнул в лицо. Надо было выпить побольше – трезвенники себя наказывают.

– Темен смертный, чего в нем нет, – пробормотал он с глухим раздражением.

Вот и метро, поскорей в толчею. Локти, бока, чье-то дыхание. Стужа медленно отпускает. Поток выносит его к эскалатору. Ступенька заботливо подставляет свою гуттаперчевую спину, тащит по тесному руслу вниз.

– Путь в долину, – шепнул Владимир Сергеевич.

2001

Казанские гастроли

Рассказ

В начале шестидесятых годов прошлого века я оказался в июльской раскаленной Казани. В городе завершались гастроли Театра имени Станиславского. Вечером играли спектакли, а днем репетировали мою «Палубу». Борис Львов-Анохин просил подъехать, распутать сюжетный узелок, требовалась еще одна сценка. «Управитесь за день или два», – заверил Борис. И я приехал.

Казань встретила меня беспощадным удушливым жаром. Воздух застыл. Хотелось хоть ломтика прохлады. В Казанке шумно плескались мальчишки. А мне куда деться? На улице Баумана плавились от зноя дома. В гостиничном номере обступила вязкая плюшевая духота.

Я сел за стол, с отвращением глядя на узкогорлый графин со вчерашней нагревшейся на солнце водой. Немыслимо написать хоть реплику! Но постепенно дело пошло. Когда на Казань опустился закат, сцена была почти готова. Глаза боятся, а руки делают.

Но стоило мне поставить точку, и настроение вновь испортилось. Жара и скука одолевали. Артисты вместе с Борисом уехали играть прощальный гастрольный спектакль. Сижу один-одинешенек в номере, напоминающем мне сосуд с наглухо запаянной крышкой. В голову лезут дрянные мысли.

Меж тем в гостинице стало шумно – вселялись новые постояльцы. Они занимали свои номера, будто захватывали их с боем. Я вспомнил, что с завтрашнего дня в Казани новые гастролеры. Грядет оренбургская оперетта. В городе я приметил афиши. Звонкие праздничные названия, фамилии актрис и актеров, россыпь прельстительных фотографий – сплошь титулованные господа в цилиндрах и фраках, рядом их дамы – пышные обнаженные плечи, зовущие ярмарочные улыбки. Все они в старинных нарядах – не то пелерины, не то мантильи.

Я вышел в овальный гостиничный холл. Он был почти пуст – в нем, кроме меня, томился еще один гость Казани. Лет двадцати семи-восьми, высокий, однако не долговязый. Узкое длинное лицо, смуглый, худой, черноволосый. Черные влажные глаза с ориентальной поволокой. Гибкое и нервное тело. Он пребывал в постоянном движении – перемещался взад и вперед, то прямо, то срезая углы, не останавливаясь ни на мгновение.

Он понял, что чем-то привлек внимание. Но это нисколько его не смутило. Наоборот – вполне благосклонно дал мне возможность за ним наблюдать. С минуту я оставался зрителем, потом он внезапно остановился и посмотрел на меня в упор.

Как завязался наш разговор? Мне было тошно, ему было душно, оба не знали, что с собой делать. В сущности, не было и разговора. В редкие короткие паузы вставлял я реплику или словечко, кивал, сочувственно соглашался, обозначая свое присутствие – слушаю и сопереживаю.

Он говорил почти так же, как двигался, – не останавливаясь, не отдыхая. Со вкусом, с охотой и удовольствием. Наверно, я был идеальным слушателем, не прерывал его монолога, не делал попытки занять площадку, внимал уважительно, с интересом. Ничто не мешало ему излиться.

– Нашествие на бедняжку Казань, – сказал он, насмешливо улыбнувшись. – Один театр уходит со сцены и уступает ее другому. Жизнь коротка, а искусство вечно. Не знаю, как мы здесь пройдем, не знаю. Жарко, как в топке у кочегара. Толкуют, что театральный город. Не убежден, а впрочем – увидим. Как принимали здесь станиславцев? Вы не относитесь к их числу?

– Нет, сам по себе.

– Ну что ж, тем лучше. Я ничего против них не имею, но должен сказать, что не рвусь представиться. Мои коллеги весьма огорчились, что не успеют свести знакомства с московскими звездами и знаменитостями. Вы тоже москвич?

– Да, это так.