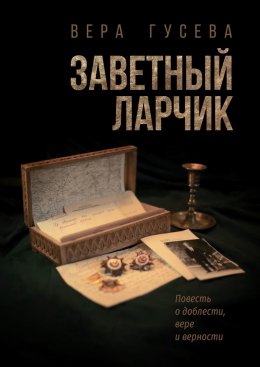

Заветный ларчик

Допущено к распространению

Издательским советом

Русской Православной Церкви

ИС Р25-508-0217

Редактор Ольга Рыбина

Корректор Мария Черноок

Дизайнер обложки Вера Филатова

Редактор Зоя Корниенко

© Вера Владимировна Гусева, 2025

© Вера Филатова, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0067-0252-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие к изданию

Сердечно благодарю Веру Владимировну за большой и очень полезный труд, который она проделала.

В своей повести она сумела на примере родных и близких показать истоки нашей Победы, героизм простого солдата, командиров и тружеников тыла. А как правильны слова о том, что День Победы, по сути, был и остаётся праздником нашего единства, что погибшие в годы войны помогают нам жить и придают нашей жизни более высокий смысл. Автор призывает нас и к Богу обращаться почаще.

Вся повесть – хороший пример для тех, кто может внести свой вклад в сохранение исторической памяти о своих предках, вставших на защиту Родины в трудную годину.

Пишите, друзья.

С уважением В. В. Золотов,председатель правления Клуба деловых людей Вологодского землячества в Москве, к. э. н., действительный государственный советник РФ III класса, генерал-майор в отставке

Отзывы на книгу

Повесть Веры Гусевой «Заветный ларчик» – это трогательное и глубокое произведение, которое сочетает в себе историческую достоверность, личные воспоминания и философские размышления о войне, вере и верности. Книга рассказывает о боевом пути капитана Петра Ивановича Гусева, деда автора, через призму семейных архивов, писем и наградных документов. Однако это не просто хроника военных событий, а искренний рассказ о том, как память о героях прошлого продолжает жить в сердцах их потомков.

Эмоциональная глубина и личная вовлечённость автора обращает на себя внимание. Она не просто излагает факты, а пропускает их через призму собственных переживаний. Читатель чувствует, как важно для Веры Гусевой сохранить память о деде, и это делает повествование особенно проникновенным. История Петра Ивановича переплетается с воспоминаниями о детстве, бабушке, родных местах, создавая целостный образ семьи, пережившей войну.

Книга основана на документальных источниках: письмах с фронта, наградных листах, архивных записях. Это делает её не только литературным, но и историческим трудом, который может быть полезен для изучения Великой Отечественной войны. Особенно интересны детали боевых операций, в которых участвовал Пётр Иванович, и описание жизни тыла.

Повесть наполнена размышлениями о вере, молитве, чудесах и Божьем промысле. Образ Тихвинской иконы Богородицы, спасённой бабушкой, становится символом надежды и защиты. Автор показывает, как вера помогала людям пережить тяготы войны и послевоенных лет.

Повесть написана живым, образным языком. Автор умело сочетает документальную точность с поэтическими метафорами, например, сравнивая погибших солдат с гатью – крепкой дорогой через болото жизни. Цитаты из стихов, песен и Библии добавляют тексту глубину и эмоциональность.

Книга напоминает о важности сохранения памяти о предках и их подвигах. Вера Гусева призывает читателей исследовать истории своих семей, чтобы не прервалась связь поколений. «Заветный ларчик» будет интересен тем, кто увлекается историей Великой Отечественной войны, семейными хрониками и духовной литературой. Книга также может вдохновить на собственные поиски корней и изучение архивов.

Повесть Веры Гусевой – это не просто рассказ о войне, а гимн любви, верности и памяти. Она напоминает, что герои прошлого живы, пока мы их помним, а их подвиги продолжают вдохновлять новые поколения. Это произведение заслуживает высокой оценки и будет по-настоящему ценно для всех, кто ценит историю своей страны и семьи.

Ольга Александровна Рущицкая,директор Института экономики, финансов и менеджмента, заведующий кафедрой менеджмента и экономической теории ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, д.н.э., профессор.

- ⠀

- • • •

Произведение Веры Владимировны Гусевой «Заветный ларчик. Повесть о доблести, вере и верности» примечательно прежде всего тем, что это текст о любви к Родине, написанный из любви к роду. Да, страницы заполнены именами и датами, подробностями сражений, но главное даже не это. Главное – та связующая нить между поколениями, которую общество сейчас так отчаянно пытается уловить и сберечь. Пока жива эта память, пока живы образы предков в наших сердцах, страна продолжает нести в себе тот огонь, что отличает каждого истинного патриота.

Очень трогают за душу сцены из детства, простой деревенской жизни, которые приводит автор. Внушают уважение рассказы о боевых подвигах деда Веры и его товарищей. С интересом следишь за становлением героя и с горечью смотришь на упоминания о гибели. Однако «Ларчик…» оставляет светлое послевкусие – всё, что было сделано, было не зря. Есть кому помнить и фронтовые строки стихотворений, и уцелевшие письма, и эти фотокарточки – помнить и чтить доблесть и преданность, самое лучшее, что было до нас и что в нас продолжено.

Зоя Корниенко,редактор, литератор,член Союза писателей России,лауреат нескольких литературных премий

- ⠀

- • • •

Повесть Веры Гусевой «Заветный ларчик» посвящена её деду Петру Ивановичу Гусеву, который в годы войны воевал в Витебской области и погиб в январе 1945 года.

О судьбе своего деда она узнала из фронтовых писем.

Письма с фронта – как живое свидетельство тех суровых дней.

Эта книга даёт возможность молодому поколению чтить память своих предков, отдавших жизнь за будущее своей страны, своей Родины.

В то же время в книге приводится фактический, документальный материал. Видно, что автор трепетно относится к наследию семейного Героя.

В книге рассказывается военная биография деда, его боевой путь, особое место уделяется Витебщине.

Книга даёт возможность разобраться в боевых действиях, которые происходили на территории Дубровенского и Лиозненского районов Витебской области осенью 1943 – летом 1944 года.

220-я стрелковая дивизия входила в состав 31-й армии, которая участвовала в операции «Багратион». В книге есть рассказ боевого товарища Петра Гусева о его подвиге.

Таким образом, книга Веры Гусевой помогает нам не забывать историю Великой Отечественной войны и чтить память Героев, которые защитили и отстояли нашу землю от врага.

⠀С. Ю. Зыбин,директор Витебского районногоисторико-краеведческого музея

- ⠀

- • • •

Автору данной книги хотелось бы выразить искреннюю человеческую благодарность за глоток живой воды! Во время погружения в произведение, удаётся прочувствовать все слова, образы главных героев, обстоятельства в которых они находились. Больше всего хотелось бы отметить внимательную и тонкую работу автора по изучению исторического победоносного пути капитана Петра Ивановича Гусева, которое плавно переносит нас в осмысление исторического пути всего русского народа, стремящегося подражать самому Господу Иисусу Христу! Христос Бог наш – Победитель смерти. А русский человек, живущий по Евангелию и следующий по стопам Божиим, – победитель, прежде всего, своего греха и смерти!

Вам, Вера, нижайший поклон за видение Дара «Верности» в душах этих святых не святых людей.

Чтение вашей повести – это настоящее погружение в мир, войну, победу дорогих и близких русской душе настоящих воинов.

Мне очень понравилось находиться в атмосфере мужества, сыновьего долга перед Отечеством и деятельной любви к близким.

По мере чтения повести печаль тяжёлых военных будней переходит в радость нарастающей поступательной Победы. Прочувствовать и пережить это удаётся через знакомство с земным путём капитана Петра Ивановича Гусева!

Очень ценно то, что повесть написана простым и ясным языком, без лишних излияний. Это сближает, роднит Вас душевно и духовно со всеми теми, кто ищет ненарочитой, живой, настоящей Христовой праведности и святости.

священник Алексей Гаркуша,клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца в г. Зеленограде

- ⠀

- • • •

Прочитала повесть «Заветный ларчик» на одном дыхании. Меня очень тронула история Петра Ивановича Гусева, капитана миномётной батареи 220-й стрелковой дивизии, героя Великой Отечественной войны. Это было страшное время для всего народа.

Боль, бомбёжки, разруха, голод, холод и смерть… Но самое страшное, это неизвестность. Что будет дальше, не знал никто, все готовились к одному – преданно и верно защищать свою Родину и идти до конца, несмотря на ранения и боли.

Прочитав повесть, я ещё раз убедилась, почему наш народ победил в этой войне. Несмотря ни на что, люди помогали друг другу и шли, не останавливаясь, к победе. Таким был и Пётр Иванович Гусев. А в трудных и почти безвыходных ситуациях проявлял военную смекалку, терпение, рассудительность, находчивость, и все эти качества, конечно, были сопряжены с искренней верой в победу. Советую прочитать эту повесть, потому что она не только учит мужеству, но напоминает о ценности относительно мирной жизни сейчас.

Мне понравился стиль автора.

Виктория Кауган,журналист православного радио «Воскресение»

- ⠀

- • • •

Прочитав необыкновенно интересную и важную для пошехонских краеведов повесть Веры Гусевой «Заветный ларчик», мне захотелось рассказать, как в 1985 году в д. Вощиково был открыт обелиск с именами 217 погибших земляков, отдавших свои жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны. Это был результат большой краеведческой работы учителей и школьников. На обелиске было имя и Петра Ивановича Гусева. Позже, в 2000-х годах, используя открывшиеся возможности интернета, список дополнили новыми именами, и в 2020 году были открыты стелы с именами и погибших, и вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны земляков.

Активисты школьного музея занялись созданием информационного приложения к памятнику – альбомов «Бессмертный полк Вощиковской земли», где по крупицам из обширного ряда источников стали собирать воедино информацию о земляках. То, что представлено в книге Веры Владимировны Гусевой о дедушке – нашем земляке, доблестном командире Петре Ивановиче Гусеве, вызывает восхищение и глубокое уважение. Налицо колоссальный труд автора по сбору информации, облачённой впоследствии в изысканный слог писателя. Можно утверждать, что страничка альбома земляков с именем Петра Ивановича Гусева заполнена сполна!

⠀Татьяна Алексеевна Шугина,руководитель школьного дома-музеябратьев Королёвых

- ⠀

- • • •

Спасибо автору, за актуальность и хороший пример для юного поколения. На таких примерах и надо воспитывать. Берём рассказ в нашу копилку и будем рекомендовать родителям для семейного чтения.

Всеволод Сергеевич Кривцов,начальник Совета Братства Православных Следопытов России

- ⠀

- • • •

Вера Владимировна, Вы совершили своеобразный подвиг литературного следопыта и исследователя, рассказав в своей повести «Заветный ларчик» о деде Петре Ивановиче Гусеве. О его жизни до войны, как он был направлен из рабочих Путиловского завода создавать колхоз в родную деревню вместе с 25 тысячами других молодых людей. Это вровень с подвигом, который описал Михаил Шолохов в романе «Поднятая целина», тоже рабочего Путиловского завода Семёна Давыдова.

Это рассказ о доблести, вере и верности Петра Ивановича Гусева своей Родине, своей семье, родному дому в деревне Кардинское Ярославской области Арефинского (ныне Пошехонского) района.

Мне, тоже родившемуся в этой деревне, приятно было прочитать о своём земляке, герое, прошедшем войну, награждённом за свою доблесть и воинские подвиги пятью наградами.

Мой отец, проживавший в деревне Кардинское, был директором Сырневской семилетней школы, он тоже прошёл через горнило войны. Оказалось, что под конец войны капитан Гусев и сержант Лавр Иванович Комаров воевали вместе в составе 3-го Белорусского фронта, освобождали Восточную Пруссию от фашистов.

Мне было что вспомнить, когда Вера написала о своём отце, с которым меня связывала крепкая дружба, о его брате Сергее и их старшем брате Александре Шугине.

Вспомнил гостеприимный домик, где обитали Вера Ивановна Гусева и её трое сыновей. Ужасающая бедность в сороковые годы, но при этом удивительная теплота и странноприимство великой труженицы, героини, воспитавшей троих прекрасных сыновей, любящих своё Отечество и малую родину и своих предков и хранящих семейные традиции.

Мне, как человеку, родившемуся в начале войны и пережившему её лихолетье с мамой и братом, дороги те строки исследования литературного следопыта Веры Гусевой. Желаю ей дальнейших творческих успехов, пусть радует нас новыми открытиями.

Владислав Лаврович Комаров,Ярославская область

- • • •

Повесть Веры Гусевой «Заветный ларчик» мне очень понравилась. Спасибо, что автор бережно отнеслась к документам и воспоминаниям о своём деде и решила поделиться со всеми нами историей его боевого пути.

Война вошла в каждую семью нашей большой страны. Без веры и надежды невозможно было преодолевать все трудности. И сейчас важно сохранить память о её героях. Это возможно только тогда, когда каждый из нас будет знать историю своей семьи, интересоваться ею и гордиться подвигами своих предков. Мне лично эта повесть особенно дорога еще тем, что Пётр Иванович Гусев мой земляк.

Елена Родионова,преподаватель лицея, Липецкая область

Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.

Мф. 13: 31—32

Я помню ночь и лик пресветлый

В аду солдатского вагона,

Я волосы гоню по ветру,

Я в ларчике храню погоны.

Марина Цветаева

Ларчик

Есть такая сербская притча – «Заветная шкатулка». В ней повествуется о женщине, потерявшей на войне единственного сына. Она выплакала все глаза, но легче ей не стало.

Однажды соседка принесла этой женщине резной ларец из дерева и сказала: «Возьми этот ларчик и найди на свете такой дом, в котором люди никогда не видели горя. А когда найдёшь, оставь его там».

Пошла женщина искать такой дом. Весь свет обошла, но не нашла. Везде люди страдали. Женщина слушала истории о чужих бедах, сочувствовала, старалась помочь, поддержать. И, что удивительно, сострадая другим, она совсем забыла о своём горе.

Через какое-то время женщина вернулась к себе домой с тем же ларчиком, с которым и уходила. Она даже ни разу его не открыла.

Снова зашла к ней соседка, выслушала историю странствий и предложила заглянуть в ларчик. Открыла женщина ларчик, а там на дне лежало одно только горчичное зёрнышко.

«Видишь это горчичное зёрнышко, какое оно маленькое? Это наше личное горе. Оно невелико в сравнении с тем горем, которое есть во всём мире, – пояснила соседка. – Но, сострадая другим, утешая ближнего, мы и своё горе можем сделать меньше».

Так было после Великой Отечественной войны. Беда пришла в каждый дом, но мы справились, помогая друг другу. Хотя всё равно это зёрнышко личного горя до сих пор хранится в каждой семье.

Правда, сейчас оно служит другой цели. Помогает не забыть о том, что пришлось пережить людям на той войне, не забыть о своих героях. Теперь, когда боль утрат уже уврачёвана, эта шкатулка становится ларцом с воспоминаниями. Так, рядом с горчичным зёрнышком можно положить письма, фотографии, памятные вещи, семейные предания – всё, что называют историческими источниками. А потом, используя эти источники, написать о подвигах своих предков… Так сделала я, так стала появляться повесть о моём дедушке, Петре Ивановиче Гусеве, которую я назвала «Заветный ларчик».

Письмо с фронта

Вы когда-нибудь получали письмо с Великой Отечественной? Я – да, через много-много лет после её окончания. Это было письмо от однополчанина моего деда. Мой дед, Пётр Иванович Гусев, капитан миномётной батареи 220-й стрелковой дивизии, погиб 26 января 1945 года. В этом письме было всё, что мне давно хотелось узнать: какой он был человек, как воевал и как закончилась его боевая жизнь.

Получению этого письма способствовало то свободное время, которое внезапно появилось из-за карантина и заставило меня обратить внимание на свой дом. Я наконец решила разобрать кладовку и с огромным трудом вытащила оттуда коробку со старыми письмами.

При первом погружении в ворох бумаг из него выпала фотография молодого человека, мне доселе незнакомого. Он мне сразу понравился – красивый, спокойный, светловолосый. Вскоре, опросив родственников, я узнала, что это мой дед, погибший на войне, когда ему было 35 лет. Кроме того, что он воевал, был капитаном, имел много наград и был убит на территории Польши, я про него ничего не знала.

Пётр Иванович Гусев в молодости. Начало 1930-х годов

До сих пор я сожалела, что у меня нет фотографии, чтобы оформить штендер для Бессмертного полка. И вот как раз в тот год, когда эта акция не проводилась, дед сам пришёл ко мне.

Немного пережив радость от этой неожиданной встречи, я снова окунула руку в ворох писем и вытащила то самое письмо, «с фронта».

Это письмо пришло уже давно, в 1990 году, и было результатом поисков могилы моего деда, которые много лет вели мой отец и его брат, сыновья Петра Ивановича. Чтобы подтвердить захоронение, оказалось важным найти очевидца похорон, боевого сослуживца моего деда. И они его отыскали.

Сергей Романович Кулешов, старшина (он так и подписался, по-военному, старшина Кулешов), провёл на войне рядом с капитаном Петром Гусевым полтора года, с середины 1943-го по январь 1945-го. Что это были за годы! Чудом выжив после Ржева, 220-я Краснознамённая Оршанская ордена Суворова стрелковая дивизия вместе со всей армией начала наконец двигаться в обратном направлении, метр за метром освобождая нашу землю – Смоленск, Оршу, Минск. Операция, во время которой погиб капитан Гусев, была связана с битвой за Кёнигсберг.

За эти годы, проведённые в тяжёлых военных испытаниях, старшина успел изучить характер моего деда и сохранить для нас драгоценные свидетельства о его личности. «Пётр Иванович был спокойный, ровный, лишнего слова не скажет, все действия решал обдуманно». «Он выковал во мне выдержку, сноровку. Я его считал своим отцом, он очень заботился обо мне». Капитан Гусев и у бойцов, и у командования имел большой авторитет – которым пользовался, чтобы обеспечить своих людей всем необходимым.

26 января, возвращаясь из штаба, он со своим ординарцем попал под обстрел немецкой артиллерии. Петра Ивановича убили. Ординарец был ранен, но смог добраться до части и сообщить эту весть. Бойцы роты похоронили своего капитана в местечке Паариз1 (Парыс, территория современной Польши).

До войны мой дед был председателем колхоза в ярославской деревне, и, как мне кажется, для него война была та же работа, тяжёлая и мужская. Важно было и выполнять приказы, и заботиться о технике и людях. И он делал это так же спокойно, рассудительно, ответственно. Просто теперь он освобождал землю от врага, чтобы потом на ней снова сеять хлеб. И Господь дал ему возможность её освободить.

Вот таким удивительным образом я получила письмо с войны и фотографию моего деда.

«Я помню ночь и лик пресветлый / В аду солдатского вагона, / Я волосы гоню по ветру, / Я в ларчике храню погоны», – писала Марина Цветаева.

У меня нет погон деда, но я сразу положила в этот ларчик письмо и фотографию.

На границе старинного парка

Встреча с дедом вернула меня в те места, где он родился. Ярославская область, Пошехонский район, село Сырнево. Сначала в этом селе, а затем в соседнем Кардинском жила моя бабушка, Вера Ивановна Гусева. Почти каждый год в моём детстве мы приезжали к ней с папой. Это всегда происходило летом, в пору сенокоса. Папа помогал заготовить сено, потому что у бабушки была корова – большая и добрая, но я её ужасно боялась. Помню эту корову и полутёмный хлев, в котором она жила…

Домик бабушки, маленький, приземистый, уютный, стоял на границе старинного парка, который до революции был частью помещичьей усадьбы. Я помню до сих пор вековые могучие липы, ствол которых не обхватить одному человеку. Их строй служил границей бабушкиного участка, а другой границей был ручей – в те годы ещё не заросший, широкий, с вкуснейшей чистой водой.

Село Сырнево Пошехонского района Ярославской области. Впереди видна колокольня храма Рождества Христова.

Июнь 2023 года

В этом домике вырос мой отец и два его брата. Папа и дядя Сергей будут потом искать всё, что связано с их погибшим отцом, посвятят этому всю жизнь.

Папа очень любил эти места, гордился своей малой родиной…

Для взрослых деревенское утро начиналось очень рано. Я ещё спала под уютным одеялом. Открывая глаза, всегда видела большую икону Богородицы Тихвинской на стене перед кроватью. Сквозь ситцевые занавески на окнах пробивались солнечные лучи. Бабушка доила корову и выгоняла её пастись в деревенское стадо, а потом принималась готовить обед в печке. Эта печь занимала, наверное, половину домика и была центром жизни.

Отец рано утром шёл или косить траву, или рыбачить на реку Ухру, куда изредка брал меня с собой. До реки идти было долго. Мы переходили через большое поле, которое начиналось почти от дома моих родственников и, казалось, заканчивалось у самого горизонта. А там, на линии горизонта, и текла Ухра.

Папа расставлял удочки. Полагалось вести себя тихо. Но в детстве у меня не хватало терпения рыбачить с отцом на чудесной утренней зорьке – досаждали комары, я просилась домой. Поэтому вскоре папа перестал брать меня рыбачить. Сам же всё равно уходил, пока в доме все ещё спали, и возвращался к полудню с ведёрком, в котором плескалась парочка рыбок. Они доставались кошке. Видимо, для отца было важнее само пребывание на реке, чем улов.

Я так подозреваю, что большую часть улова он отпускал в Ухру. Папа хоть и родился в деревне, но его отношение к природе было лишено потребительства. Она была для него предметом любования и изучения. Не зря он окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского университета и посвятил научную деятельность охране окружающей среды. Он словно чувствовал каждое растение, понимал его…

Походы в лес мне нравились больше. Особенно любила, когда мы шли мимо колхозной конюшни. Это место казалось волшебным. Папа со всеми здоровался, долго беседовал с конюхом, рассказывал мне, как мальчиком по ночам пас лошадок с другими деревенскими ребятами. Мне тоже хотелось пасти по ночам лошадок, которые во время этих разговоров тихо ржали и вздыхали в полумраке денника.

Лес был берёзовый, нежный, прозрачный, пронизанный солнцем и теплом. Конечно, мне пятилетней было нелегко преодолевать такие пространства, препятствия в виде поваленных деревьев, холмиков и кустиков. Но из этих походов мы возвращались с грибами и ягодами. Даже я с гордостью несла в своей детской голубой корзинке землянику и чернику. На обратном пути мы проходили мимо храма и кладбища, потом через ручей по мостикам, или лавам, как до сих пор их называют в тех местах.