Дневники из гимнастерки

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ РЕДАКТОРА И СОСТАВИТЕЛЕЙ

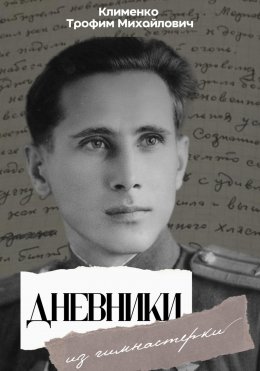

Герой Советского Союза Трофим Михайлович Клименко (25.03.1919 – 28.06.2003) родился в селе Украинка Таврического района Восточно-Казахстанской области. После окончания семи классов поступил в Алма-Атинский железнодорожный техникум. Мечтал стать машинистом грузовых и пассажирских составов, посмотреть необъятные просторы нашей страны… Но судьба распорядилась иначе.

После трех лет учебы в техникуме, в 1939 году, Трофима Михайловича призвали в ряды Красной Армии, а затем перевели в Куйбышевское пехотное училище. За очень короткий срок (с января 1940 года по июль 1941 года) он прошел обучение и 5 июля 1941 года оказался на фронте в качестве командира стрелковой роты. Так началась окопная жизнь Трофима Михайловича, которая продлилась до марта 1945 года, когда в звании гвардии майора его направили на курсы «Выстрел».

С полей сражения Трофим Михайлович вернулся героем: в ходе форсирования реки Вислы частями Советской Армии батальон гвардии майора Клименко в течение трех дней вел кровопролитные бои с превосходящими силами противника, прикрывая переправу наших войск. Висла была успешно форсирована, а Трофиму Михайловичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года присвоили звание Героя Советского Союза.

На протяжении всего фронтового пути Трофим Михайлович вел дневники. Это были маленькие записные книжечки, которые помещались в кармане гимнастерки. К 30-летнему юбилею Победы он дополнил свои дневники воспоминаниями, которые теперь изложены мелким почерком в четырех 48-листовых тетрадях.

Дневники Трофима Михайловича. Одна из фронтовых записных книжек и тетради с воспоминаниями.

Перед вами электронное издание этих дневников: их текст был воспроизведен в первозданном виде, с сохранением авторского стиля, за исключением пунктуации и отдельных случаев, где для ясности вносились минимальные правки. Все изменения учитывают смысл и эмоциональную окраску оригинала. Следует также помнить, что дневники могут содержать суждения и выражения, отражающие дух своей эпохи и законы военного времени – и не всегда совпадающие с современными этическими нормами.

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы мы публикуем эти материалы с надеждой сохранить живую память о прошлом: не сухую хронику, а голос того, кто лично прошел ту страшную войну. Пусть его слова напомнят нам, до чего хрупка бывает жизнь – и до чего крепкой может оказаться человеческая душа.

По всем вопросам, связанным с этим изданием, вы можете обратиться к составителям и потомкам автора по следующим электронным адресам: [email protected] (Клименко Людмила Трофимовна) и [email protected] (Копачева Наталья Андреевна).

ВСТУПЛЕНИЕ ОТ АВТОРА

«По дорогам Великой Отечественной войны»

Из личных дневников Героя Советского Союза Трофима Михайловича Клименко (1975 г.).

В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 год, мною велись дневники в маленьких блокнотах, которые хранились в карманах гимнастерки и брюк. По всей вероятности, поэтому они сохранились, пройдя по ухабистым дорогам войны.

Записи в них далеко не последовательные. Краткие. Писал во многих местах карандашом, мало разборчивым почерком. Дневники соответствовали условиям и характеру боев, тяжелой окопной и госпитальной жизни. Соответствовали духу того времени. Поэтому эти записи в блокнотах для других лиц являются малопонятными, а многие страницы истерлись и выцвели. Читаются они только по памяти.

Эти ветхие, истрепанные блокнотики, мало приглядные, не потерялись по дорогам войны и в послевоенные годы не забылись, так как в них сохраняется моя живая память о тяжелой войне нашего народа с фашистской Германией. Это как будто моя история о войне, но в действительности, оказывается, не только моя.

Часто приходится выступать с воспоминаниями о войне перед учащимися в школах, ребятами в пионерских лагерях, трудящимися на предприятиях и учреждениях, писать в редакции газет, в музеи. И всегда обращаешься к записям из этих блокнотов. Несколько прочитанных строчек уносят в те далекие боевые дни. Все вспоминается до мельчайших подробностей, как будто это было совсем недавно.

Если дело касалось какого-либо боя, то в памяти вырисовывались не только ход сражения и огневое воздействие, но и во всех подробностях – рельеф местности и действия бойцов, моих однополчан. Записи в блокнотах обладают магической силой, заставляющей восстанавливать в памяти все о прожитых днях.

Эти чтения и воспоминания не проходят для меня даром. Они вызывают боль и страдания, как будто заново раздирают незажившую рану. Вот почему по ночам мне снятся кошмарные сны о войне, и раздаются мои крики.

Но несмотря на это, обстоятельства жизни заставляют ворошить боль прошлого. Это нужно обществу – как современному, так и будущему. С таких крупиц пополняется история. А история изучается. Вот почему появилось желание увеличить срок жизни записных книжек, переписать их, дополнить тем, что осталось в моей памяти. С годами постепенно все сглаживается и забывается. Прошло 30 лет, как закончилась война, и то, что, казалось, навечно останется в памяти (фамилии живых и погибших), уже забылось. Хотя образ их и их дела помнятся. И очень жаль, что в моих записях очень мало фамилий однополчан. Это большой пробел.

ЧАСТЬ 1. ДНЕВНИК ВОЙНЫ

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

В это время мы, молодые лейтенанты, оставленные командирами курсантских взводов, находились в Куйбышевском пехотном училище. Так как нового набора курсантов еще не было, то – по нашей просьбе – нас отправили в город Коломна для формирования 269-й стрелковой дивизии, которая располагалась недалеко от города, в лесу, по всей вероятности, в летних военных лагерях.

Прибыли к месту назначения вечером 27 июня 1941 года. На ночь нас разместили в стоявшем при въезде одиночном двухэтажном домике с балконом. Спали на полу.

Утро было солнечное, тихое, с приятной прохладой. Все вышли на улицу. Умывались, брились, подшивали воротнички, чистили форму. Вдруг раздался одиночный выстрел со стороны домика. Мы только 12 июня 1941 года окончили училище, и все были вооружены наганами. Подумали, что произошел случайный выстрел. Но оказалось, что по неизвестным причинам застрелился один из наших молодых лейтенантов. Так начались потери, вызвавшие недоразумение и расстройство настроения.

Всех нас – 30 человек – выстроили, и началось распределение по полкам. На должности командиров назначали по принципу: кто куда пожелал. Кого-то – командиром стрелковых, пулеметных или минометных рот, кто-то постеснялся и остался командиром взвода, в том числе и я.

Попал в стрелковую роту к лейтенанту Стась. Высокий, рыжеволосый парень из Москвы. Мы были курсантами в одном взводе и знали друг друга хорошо. Командиром стрелкового батальона был пожилой майор из запаса, а командиром 1018-го стрелкового полка – майор Иванов.

Пополнение в основном было из города Москвы и Подмосковья. Это были рабочие заводов, ранее служившие в армии.

В начале июля 1941 года мы были отправлены на фронт. Наш эшелон как будто специально для прощания направили по кольцевой железной дороге Москвы. Часто останавливались, проезжая мимо своих домов. Красноармейцы кричали встречающимся знакомым. А кое-кто при остановках успевал сбегать домой и повидаться с родными.

10 июля 1941 года.

Прибыли в город Брянск. Выгрузились из эшелона и вышли на окраину города к лесу. Недалеко находилась баня, и была дана команда помыть людей. Только начали мыться, противник начал бомбить город. Отдельные бомбы взрывались неподалеку от нас. Баня мгновенно опустела, а голые бойцы оказались в лесу.

От Брянска шли походным маршем, колоннами, на юго-запад, под город Гомель, где должны были занять оборону. О противнике точных сведений не имели. Дойдя до поселка Красноармейск (или Красномайск), полк развернулся в походные колонны батальонов и остановился на реке Десна.

Говорили, что будем занимать оборону, но в ночь ускоренным маршем пошли на город Новозыбков, в расположение 13-й Армии. По пути несколько раз останавливались, отдыхали. Звуков боя не было слышно. Чувствовалась неуверенность и неопределенность. Направление движения все время менялось.

Ночью услышали впереди и справа раскаты грома. Начали поговаривать, что это звуки боя. На рассвете звуки усилились, и видны были отблески пожаров. Разговоры в колонне прекратились: каждый как бы сосредоточился и ушел мыслями в себя.

Развертывались, занимали оборону, но противник в бой не вступал, а где-то обходил и оказывался в тылу. Только 1 августа 1941 года в направлении Унеча усилились звуки боя. Все было загадочным и неизвестным. Страха не было, но чувствовалась какая-то скованность и неопределенность. Колонна батальона рассредоточилась по ровному, чистому полю, на котором росли деревья. Вдали, как бы в тумане, виднелся лес, за которым шел бой.

Вдруг послышался нарастающий свист, и далеко позади нас разорвался снаряд, подняв столб дыма и пыли. Этого было достаточно, чтобы мы развернулись в цепь. Артиллерия била издалека и с большими промежутками, по большой площади. По всей вероятности, наугад. Но мы, не имея опыта, после каждого визга пролетающего снаряда ложились, вставали и бежали, как при наступлении. Думали, что это и есть бой… Но до противника было еще очень далеко.

Вскоре увидели низко летящие немецкие истребители с черными крестами. Они начали нас гонять по обширному полю, как баранов, делая бреющий полет и обстреливая с пулеметов. Гонялись за одиночными бойцами, и мне пришлось испытать это на себе.

Один самолет несколько раз заходил на бреющем полете и с воем несся на тебя, посылая веер трассирующих пуль. Казалось, что огненной стрелой пронижет и тебя. Они летали безнаказанно, так как никто по ним не стрелял. Без привычки мы были шокированы, и огонь по истребителям не был организован: никто из красноармейцев не догадался открыть по ним стрельбу.

Выйдя к железной дороге, думали, что здесь встретимся с немцами, но их и там не было. Взвод сосредоточился на опушке сосновой рощи с могучими, старыми деревьями.

Командир батальона Иванов вызвал к себе всех командиров для постановки задачи. За железной дорогой, впереди и слева, местность была открытой и с возвышенностью. Справа начинался лес, уходящий вдаль. Комбат еще не успел отдать приказ, как налетели немецкие бомбардировщики и начали бомбить.

Я прижался ко дну неглубокой ямки и думал, что сейчас в меня попадет бомба. Бомбардировщики пикировали, сбрасывая серию бомб, создавая раздирающий вой и свист разрывающихся снарядов. Бомбы, взрываясь, рвали все на своем пути, подымая в воздух комья земли, деревья и разные предметы. Земля вздрагивала, и песчаный грунт обваливался, засыпая людей в окопе. Убьет и одновременно похоронит – никто не узнает. А если живой, то не вылезешь из-под земли.

Приподнялся – и земля поползла под меня, наполовину засыпав окоп. Очутился почти наверху окопа – и стали видны взрывы. Стал присматриваться, как пикируют самолеты и летят по наклонной траектории бомбы, словно обгоняя друг друга. Взрываясь, они со страшной силой подымали землю и деревья. Опушка, где остался взвод, была покрыта взрывами. Заныло сердце, как подумал, что там никто не уцелел.

И на этот раз опять никто по фашистам не стрелял.

Улетели самолеты, и я побежал к взводу, думая, что хоть кто-нибудь будет ранен. Надо спешить… Сожалел, что мало санитарных пакетов. Когда прибежал, был очень удивлен, что среди посеченных осколками деревьев с перебитыми стволами, около одного бойца с незначительным ранением нижней губы толпится весь взвод. Несколько человек его перевязывали и израсходовали несколько пакетов, замотав всю голову. Пытались положить на носилки, но раненый оказался сильным – сам ушел в медсанбат.

В последующем с такими ранениями с поля боя не уходили. Это было первое ранение, первая кровь, первый обстрел и первые ошибочные мнения.

05 августа 1941 года.

Приняли первый настоящий бой. Оборону заняли впереди железнодорожного полустанка. Свой окопчик для удобного наблюдения я вырыл возле штабеля новых шпал. На полустанке стояло несколько домов с открытыми окнами и дверями и небольшой магазин – около него валялись разбросанные промтовары. Из жителей никого не было. Стояла тишина. На все это смотреть было страшно: что ничто никому не нужно, хотя все это недавно было нужным и за товар платили деньги. Вся эта сцена вызывала печаль и пустоту.

На рассвете со стороны противника, спеша и оглядываясь, вышел высокого роста в поношенной одежде заросший мужчина. Он показался знакомым, а когда разговорились, то это оказался лейтенант, который со мной выпускался из училища, только был в другой курсантской роте. Из его рассказа стало известно, что он, прибыв в Литву по назначению и еще не найдя своей части, сразу попал в ряды отступающих.

Неизвестно, кто бил по ним из чердаков и из-за углов домов в населенных пунктах. Они оказались отрезанными в тылу врага. Он, переодевшись в гражданскую одежду, пробирался к своим. Больше я его не видел, да и в период войны и после войны встретил только одного из нашего училища – товарища Титова. По всей вероятности, всех отправленных в Западную Белоруссию и Литву постигла та же участь.

Пока разговаривали, вдали показалось стадо скота. Некоторые стали потешаться, что скоро подойдут коровки и молочка принесут. Затем по цепи стали передавать друг другу, что за коровами идут люди. Присмотрелись в бинокль: хорошо было видно, что за скотом идут вооруженные люди в незнакомой форме. Это были немцы, которые использовали табун скота как маскировку. Подали команду подпустить ближе и не стрелять.

Колебался: как стрелять, ведь впереди наш скот? Связались с командиром батальона, и тот колебался, как быть. Решил все один из недисциплинированных: не вытерпел и без команды открыл стрельбу.

Оборона ожила и ощетинилась ружейно-пулеметным огнем. Сначала неуверенно, затем огонь стал усиливаться. Открыл огонь и противник. Справа в трехстах метрах продвигалась к нам группа немцев. Как назло, правофланговый ручной пулемет замолчал. Я вынужден был побежать к нему.

Пулеметчики сидели на дне окопа и отвечали мне, что пулемет заело. Проверил. Он оказался исправным, просто бойцы немного струсили. Выпустил короткими очередями все патроны в магазине по немцам – они тут же залегли. Вставил новый магазин, опробовал его и уступил место пулеметчикам, которые продолжили ведение огня. Сам, сделав короткую перебежку, залег на дороге, идущей через переезд, повернувшись лицом к пулемету, чтобы посмотреть, как он работает.

В это мгновение передо мной поднялась пыль от пуль, и тут же просвистела над ухом вторая пуля. Я начал отползать, отталкиваясь руками назад. В это время на дорогу вышел табун гусей, и они, не боясь, стали обходить меня. Тут же впереди меня гусь забился в предсмертных судорогах; я оттолкнулся назад, и пуля ударила туда, где я был – в сторону, сбоку. Бил снайпер, но издалека, с опушки леса. Так он меня и сопровождал, пока я не заполз за шпалы. Не удалось ему подбить меня, но трех гусей свалил.

Немцы, почувствовав отпор, перестали наступать, а ночью отошли.

У нас сплошного фронта не было. И все время было неизвестно, когда и как немцы оказались далеко на флангах и в тылу. Но где бы мы ни держали оборону, противнику не удавалось разбить нас. Воины сражались стойко и мужественно. Нас все время перебрасывали с одного рубежа на другой. При этом я всегда сомневался, а тот ли рубеж для обороны мы заняли, и, возможно, надо встать в другом месте и стоять насмерть, а не бегать туда-сюда.

Странное толкование, что по немцам, находящимся в населенных пунктах, нельзя бить с пулеметов и минометов: там же наши жители, дети и матери – по ним бить?

Начали вырабатывать тактику ночного действия. Подбирали взвод и уходили на ночь в населенные пункты: действуя штыком винтовки СВТ [Здесь и далее: самозарядная винтовка Токарева. – Прим. ред.] и гранатой, устраивали немцам в домах резню. При этом поднимали много шума. Немцы строго выдерживали режим дня: ночью не наступали, отдыхали по-культурному, в домиках, а бывало – в постельке, в нижнем белье. Не то что мы – в грязи, в окопах, под дождем. Днем отбиваемся, а ночью устраиваем вылазки.

В одну из ночей со взводом при обходе села, в котором остановились немцы, встретил двух убежавших разведчиков. Они рассказали, что среди них оказались предатели. Они связали командира разведки и понесли в подарок немцам. Мы с их помощью тихо подошли к домам, в которых через окна проглядывал свет. Красноармейцы со злобой, решительно и согласованно действовали в этой схватке – немцам и предателям не удалось убежать.

К счастью, командира разведки освободили. Когда вышли в безопасное место, увидели этого командира. На него страшно было смотреть: губы разорваны, весь побитый и с седыми волосами на голове.

Этими вылазками, хотя они были удачными, нельзя приостановить наступление противника. Не помню название большого села, недалеко от Почепа (между Унечей и Брянском), через которое проходил шлях [Здесь и далее: большая степная дорога. – Прим. ред.], обсаженный вербами – по нему немцы перебрасывали войска. Нашему командованию понадобилось взять его, но без участия арт-минометного огня.

На рассвете сосредоточились; мне со взводом и станковым пулеметом была поставлена задача выдвинуться слева вперед, окопаться и перекрыть огнем передвижение противника по шляху. Тем самым поддержать атаку соседней роты, которая должна была взять село.

От нас село было как на «ладони», в трехстах метрах. Хорошо все просматривалось, тем более летнее утро было прозрачным и тихим. Возле крайних домов недалеко от шляха стояла большая, по всей вероятности, колхозная пасека с разноцветными ульями. И около двух домов стояли танки.

Во дворах показались немцы, раздетые по пояс: они умывались около колодцев, и им поливали женщины в цветных одеждах. Через некоторое время вышли еще два немца, что-то начали кричать и открыли из автоматов огонь по ульям. Переворачивали их, хватали рамки и убегали.

Недалеко от нас стояла пушка 45-миллиметрового калибра и телефон. Мы с командиром орудия позвонили по телефону, доложили комбату, что видим, и попросили ударить из пушки по танкам и из пулемета по немцам. Но нам не разрешили и еще накричали, что мы бездушные и хотим стрелять по детям и их матерям. При этом напомнили, что наша задача не допустить подхода противника по дороге.

Долго не пришлось ждать: показалась колонна крытых автомашин, и мы открыли по ним огонь. Одна машина загорелась, остальные развернулись и уехали назад, оставив еще две машины на шляхе. В это же время по сигналу ракеты рота с криками «Ура!» пошла в атаку.

Когда начали приближаться к домам, из села вышел танк. Зайдя атакующим в тыл, немецкий танк ударил из пулеметов, наши начали бросать винтовки и поднимать руки. Танк их собрал и погнал в село. Всего один танк на глазах у всех взял в плен более ста человек, не понеся никаких потерь. Красноармейцы до предела были возмущены таким положением.

В ночь наш батальон снялся и пошел на выполнение боевого задания: выйти в тыл противника и занять высоту в 5–7 километрах от переднего края. По всей вероятности, у немцев, так же как и у нас, не было сплошного фронта. Батальон прошел незамеченным, имея повозки, минометы 120-миллиметрового калибра, пулеметы и пушки. Как мы ни старались передвигаться без шума, а он был. Значит, противника вблизи не было. Мы даже не заметили, где был этот передний край.

Шли лесом, ничего в нем не изменилось. Он был нашим, величественным, красивым, с огромными деревьями, вызывал какую-то угрюмость и таинственность. Он прикрывал нас. По мере приближения к высоте замедлилось движение, стали останавливаться. Это вызывало неуверенность, к тому же было очень тихо, и не верилось, что идет война и что мы в тылу противника.

Ко мне подошел однокашник (в дневнике не значится его фамилия, и я забыл), мы были в одном отделении в училище. Он был старше и опытнее. Участвовал в боях на Халхин-Голе. С ним мы отошли вглубь леса, высказывая друг другу свои мысли о неуверенном действии батальона.

С досады мой однокашник, как имеющий опыт в этом, предложил выпить спирт в тампонах индивидуальных химических пакетов. Оказалось, что это чистый спирт. Его разбавили водой из не совсем чистой ямочки. И мне раскрылась тайна исчезновения у красноармейцев химических пакетов.

Высоту заняли. Комбат поставил задачу, что войска 13-й Армии наносят главный контрудар на Стародубском направлении, а наша 3-я Армия (куда дивизия недавно перешла в подчинение из 13-й Армии) наносит вспомогательный удар в направлении Почепа и Унеча. Наша задача – содействовать наступлению дивизии путем нанесения удара по противнику с тыла. Сигналом к действию будет начало артиллерийской подготовки войск с фронта.

Впереди высоты рос густо насаженный рядами хвойный молодой лес, который закрывал впереди лежащую местность. Решено было цепью пройти насаждения и окопаться на противоположной стороне. Из-за густоты насаждения трудно было пробираться, поэтому шли медленно.

При выходе увидели впереди справа, на небольшой опушке леса у дороги, расположившиеся на отдых немецкие танки. В хаотическом порядке стояло полтора десятка танков, бронетранспортеров и автомашин. Эта встреча была неожиданной. Мы притаились в сосняке, со страхом всматриваясь в немецкие танки с фашистскими крестами на брони, казавшиеся для нас, пехотинцев, недоступными и очень грозными орудиями. Не догадались и быстро не выработали план действия, а только смотрели… На деревьях висели две подвешенных коровьи туши, горел костер, развевалось на ветках какое-то белье, и дымились полевые кухни. Кто-то из немцев лежал, кто-то спокойно прохаживался. Они нас не видели.

Обстановку доложили по телефону. Получили приказ: по сигналу открыть огонь и атаковать. Последовал сигнал, и мы открыли ружейно-пулеметный огонь. Это был сигнал и для немцев: укрыться в танках и из-за брони ударить по нам из пушек и всех систем пулеметов. Мы начали нести потери, так как лежали на открытой местности, и у многих из-за обилия песка винтовки СВТ отказали стрелять. А ими мы были вооружены почти все, только командный состав имел наган и автомат ППД [Пистолет-пулемет Дегтярева. – Прим. ред.].

Возле меня, в двух метрах, чуть впереди, лежал командир отделения, а справа рядом – боец. У обоих заклинило винтовки, и я, прекратив вести огонь, повернулся к ним и стал объяснять, чтобы они шомполом выбили гильзу.

В это время в мою сторону полетела каска и чем-то как бы брызнуло в лицо. Я не понял, что это было, и крикнул бойцу: «Зачем бросил каску?» Посмотрел на него и, увидев разбитую голову, почувствовал запах мозгов. Этот терпкий изнуряющий запах преследовал меня по фронтовым дорогам еще очень долго. Повернул голову направо и хотел спросить другого бойца, выбил ли он гильзу, но не успел спросить: солдат, чуть повернувшись набок, лежал неподвижно с вытянутой к шомполу рукой, и грудь его была залита кровью.

Немцы, находясь за броней танков, не чувствовали себя в безопасности и быстро начали уходить. И снова все затихло.

Комбат почему-то снова решил оттянуть нас к высоте. При выходе увидел своего дружка с простреленной пяткой и с палкой в руке, на которую он опирался во время ходьбы. На высоте всех ходячих раненых, 15 человек, отправили назад по пути, которым мы шли сюда на высоту. Ушел и мой дружок. Тяжелораненых повезли на повозках.

Комбат нервничал, и было понятно почему… У тех пирующих немцев, которые расположились на нашей земле как у себя дома, легко можно было забрать танки и их побить. Для этого надо человек двадцать хороших, крепких ребят с гранатами, и это все было. Не было только умения вести бой.

Также оказалось, что не запаслись водой, кухни пустые, нечем кормить солдат. Солнце к обеду, как назло, стало печь, во рту пересохло и хотелось пить. Кто-то где-то нашел ручеек и принес в котелке воды. Стали по одному человеку отпускать к ручью, а они не возвращались. Оказалось, что там немцы втихую их ловят.

К установленному часу не началась и артиллерийская подготовка: радисты не могли установить связь. Кругом неизвестность… Есть причина волноваться…

Не дождавшись артподготовки, к вечеру пошли в обратный путь. Меня со взводом послали в головную заставу: пройдя километр, увидели перетянутые через дорогу гирлянды связанных наших противогазов и около дерева кучу разбитых винтовок СВТ и окровавленные бинты. По всей вероятности, здесь немцы захватили наших раненых.

При подходе к железнодорожному переезду с противоположной стороны вышли три немца в кожаных комбинезонах с автоматами наготове. Справа из-за кустов показались еще два немца: у одного из них в лучах заходящего солнца на груди засверкали ордена. Другой немец на чисто русском языке закричал: «Сдавайтесь и бросайте оружие!»

Мы на долю секунды остановились, и как-то само по себе получилось, что одновременно и пулеметчик, неся пулемет под мышкой, и я дали очередь по немцам, стоящим около кустов. Немцы не успели выстрелить: они упали замертво. Должно быть, они были уверены, что возьмут нас в плен. Поэтому в открытую и действовали.

Встревоженная выстрелами колонна заволновалась; забеспокоились и лошади. Ехавшие по рельсам брички сильно трясло, и тяжелораненые кричали. Дальше путь изменили и пошли по бездорожью через лес. Часть обоза растеряли, но к утру вышли к своим. Оказалось, что получили приказ отойти и занять оборону на новом рубеже.

Когда я очутился в безопасности, меня начал преследовать запах мозгов и крови. Я от этого очень мучился. Мыл руки и умывался несколько раз. А ночью, когда остановились около села, нагрели за домом в чугуне воды, разделись, помылись, одели чистое запасное белье, выстирали гимнастерку и брюки. А запах так и преследовал меня еще очень долго…

Как-то сам по себе неожиданно стал командиром роты: взводными были тогда не командиры, а отделения. В ходе этой суеты получили новое пополнение украинцев из Сумской области.

Спешно на машинах нашу роту перебросили для прикрытия переправы на Десне. Для пехотинцев было странно ехать на машинах, так как пехотинцев никогда не возили. А здесь такая честь! Наверное, мы очень нужны были и для своего тыла. Как будто там не хватало «тыловых крыс».

Переправа на реке Десна не действовала, по ней никто не проезжал и не переправлялся на другой берег. Задача была поставлена перед нами: прикрывать от десантного и диверсионного действия противника и авиационных налетов. Установив огненные точки по наземной и воздушной стрельбе, организовав в различных направлениях службу дозорных разведчиков, начали мирную жизнь.

Это только надо представить: из пекла боя и массированного огня попасть в тишину. Правда, здесь еще больше тревожила неизвестность. И появилось беспокойство… Как быть с теми подозрительными лицами, которых ловили в зоне охраны? Связи у нас не было, и действовать надо было самостоятельно. Осложняло обстановку и то, что недалеко находился дом для психбольных людей, и немцы выпустили их. К нам стали попадать такие психически больные. Одного такого в конце разговора решили расстрелять, и вдруг этот психически больной заговорил нормально, и оказалось, что он послан немцами.

Потом нас срочно отозвали с этого «курорта»: уходили ускоренным маршем на своих двоих. И начались осенние бои с многочисленными переходами и перебросками. То не допустить противника, то перерезать ему путь продвижения, то закрыть фланги. Да и немецкие войска особо активничать перестали. Заметна была и пассивность нашего командования и большая суетливость.

Однажды, как по тревоге, снялись с обороны, совершили марш-бросок и заняли в лесу готовый оборонный рубеж. Прекрасно оборудованные, глубокие траншеи с обшитыми стенками и толстыми перекрытиями, свободные блиндажи со стенками и полами, имеющими несколько перекрытий. Кто их делал и для чего в глухом лесу? Комфорт нас не радовал, а наоборот, больше тревожил.

Где-то далеко слева, в тылу, были слышны раскаты грома и виднелось слабое зарево. Сердце щемило и ныло. Самое страшное – когда остаешься сам с собой наедине.

Предчувствие не обмануло… Этой же ночью экстренно снимаемся и маршем двигаемся к реке Десна. Появились и новости, что немецкие войска где-то далеко в нашем тылу на подступах к Москве.

Переправившись через реку Десна, я получил задание и пополнение людьми из различных служб дивизии. Здесь были химики, связисты, оружейники, коневоды и другие тыловики – одним словом, «сброд, а не солдаты». Задача была проста: в течение суток не допустить переправу немцев через реку в указанном направлении и тем самым прикрыть отход дивизии.

Задача проста и понятна, но выполнять ее было очень сложно. Больше было шансов, что мало кто из нас уйдет отсюда живым. Да и кто оставлял нас здесь, наверное, тоже так думали, поэтому оставили мне карту отхода с маршрутом всего на 10 километров. Но нам повезло. Мы не дали противнику переправиться через реку, задержали его продвижение более чем на сутки, благополучно оторвались от противника и имели малые потери.

Заняв на реке оборону, пулеметы установили в глубине. Утро нас встретило мокрым снегом и плохой видимостью. Но мы вовремя заметили подход к реке противника и, не ожидая его скопления, начали тревожить его огнем из отдельных огневых точек: даже сделали несколько выстрелов из 76-мм пушки, брошенной здесь на берегу реки.

На флангах пошли в наступление бойцы, которые стреляли очередями из винтовок СВТ. Нам, наверное, удалось создать видимость прочной обороны, так как немцы не пытались переправиться и только к вечеру усилили огневой налет, причем на большой площади, где никого и не было.

В половине ночи мы отошли и осторожно, с небольшой разведкой, стали продвигаться в направлении станции Навля.

На рассвете основная группа вплотную натолкнулась на пулеметный огонь, вспыхнули осветительные ракеты. В ответ мы бросили несколько гранат и взяли вправо. После взрывов пулеметы замолчали: наверное, противник убежал или просто затаился.

Но нас ожидали большие трудности впереди. Мы не знали маршрут движения своих. По отдельным возникавшим в различных направлениях огневым схваткам ориентироваться было невозможно. Расспросы мало давали пользы, не было и топографических карт. В одной школе вырезал часть ученической карты и ею пользовался. Не было питания, а около 100 человек надо было кормить. Мало было боеприпасов, но научились пополнять подбором на дорогах.

Шли сильные дожди, была слякоть, и солдаты «до нитки» были мокрыми, уставшими и измученными. Но надо было спешить, так как с каждым днем все чаще стал встречаться противник в большом количестве. Надо было избегать внезапности встреч с фашистом, организовать небольшой отдых, немного просушиться и что-то найти покушать. И при этом организовать самооборону.

В основном выставлялись огневые точки с пулеметами на окраинах и непосредственные посты с винтовками и гранатами. Стали возникать частые случаи: пойдешь проверять – пулемет стоит, а бойцов нет. Как выяснилось, сумские украинцы начали уходить по домам. Даже когда стали ставить их вперемешку с москвичами, и то умудрялись уходить. Но это еще больше укрепило сплоченность роты, и стали все более собранными и дружными, понимающими друг друга.

На седьмой день мы догнали свои войска, но эти дни по сроку были как будто равны году. Догнав свою дивизию, мы очень обрадовались и одновременно опечалились. Еще на подходе услышали короткий бой и увидели зарево пожара. А когда увидели и узнали, что это наши – удивились.

Справа вдоль дороги дымилась сожженная автоколонна противника. По всему полю в различных местах горели костры и бродили солдаты. По дороге навстречу к нам мчалась тройка лошадей, а на повозке стоял гроб, обернутый красным материалом, один конец которого развевался за повозкой. На гробу сидели трое пьяных солдат и с криком гнали лошадей. У встречных спросили, что это такое – ответили, что провожают командира.

При подходе к штабу нас узнали, стали подходить, обнимать, восхищаться и удивляться, что мы остались живые и как будто вернулись с того света. Штабные военные были пьяные, щедро наливали нам спирт в кружки и заставляли выпить. Но никто не пил – это меня удивило и обрадовало.

Связной отвел нас к месту расположения полка. Из командиров батальонов я найти никого там не смог и судьбы их не знаю. Все были пьяные. Кругом были пни от вырубленного леса, и везде между ними спали и бродили красноармейцы. Везде были разбросаны разбитые банки и рваные пакеты, вплоть до различных химикатов в ярких упаковках – немецкий трофей.

Здесь была не только наша дивизия, но и много различных войск. Я объявил своим бойцам, что те, кто пришел к нам под рекой Десной, могут идти в свои подразделения. Но никто не ушел, а расположились на отдых по установленному нами порядку.

Мне не спалось. Пошел вдоль догорающих машин, потом свернул в молодой густой лес и услышал недалеко от себя голоса спорящих между собой людей. Невольно стал свидетелем спора целой группы генералов. В гневе каждый из них доказывал свою правоту и винил других. Особенно возмущался генерал в форме танкиста. Возмущение доходило до того, что схватились за пистолеты. Как понял, это было командование какой-то армии.

Возвращаясь к себе, я был уже другим человеком, повзрослевшим на много лет. По-другому стал понимать приказы и их исполнение. Понял, что надо думать самому и полностью не надеяться на других. Искать выход из любой обстановки, ко всему быть готовым и проявлять разумную хитрость, а где нужно – и рисковать.

Прошло вот уже много лет, а я не могу объяснить, зачем мы отступали [Данное примечание было добавлено автором дневников позднее. – Прим. ред.]. Ведь нас в Брянских лесах было 2–3 армии, и при организации можно было наступать в любом направлении. Конечно, мы умные после событий. Возможно. И как солдаты войны не были в курсе событий на обширном участке земли. Но разъединенные боевые операции при отходе не давали большого эффекта, кроме как вырваться и бежать на восток, теряя при этом танки, артиллерию, пулеметы и винтовки. А силы были огромные.

В одном месте при угрозе сильного танкового удара противника наши войска заняли круговую оборону по опушке леса: на многие километры были выставлены орудия, которые стояли в такой плотности, что не было места для пехоты. Отходили – и силы таяли, как при боевых действиях. Было недопонимание между родами войск. А также неумение воевать.

Разведка доложила, что с фланга появились танки противника, и мы сразу расположились по окраине оврага. Слева развернулись четыре 45-мм пушки и несколько станковых пулеметов. Здесь же недалеко расположились бойцы с упряжками лошадей. Появилась одна танкетка противника, спокойно подошла на 200 метров против орудий и остановилась. Выстрелила из пулеметов по упряжкам лошадей, затем по оружейным расчетам. Спокойно развернулась и ушла. И ни одно наше орудие не выстрелило!

Крики раненых с перебитыми ногами – и почему так легко дали себя убить и переломать кости?! Теперь они наверняка бросили там пушки, так как не на чем было их везти. Если не было снарядов, то гранаты были наверняка, и была возможность заранее встретить эту танкетку.

При таком длительном отходе тебя все время пытался окружить противник, отрезать от своих войск и добить. Тылы были парализованы, мы не получали снабжение, полевые медсанбаты и госпитали перестали существовать. С каждым днем убывал транспорт и боевая техника. Оставались раненые, особенно в тяжелом состоянии.

Как-то, находясь на фланге продвижения наших войск, мне с двумя бойцами пришлось задержаться, наблюдая за появлением противника. Забежал в дом, стоящий в стороне от небольшого поселка, а там тяжелораненые бойцы и ни одного медработника. Среди них были и знакомые лица, кого встречал в боях. Когда я появился, они в один голос застонали и единственное, что просили – это пристрелить их. Это была ужасная картина. Я не мог произнести слова и не мог хоть чем-то помочь им. Они остались… Какая их судьба – никто не знает. Смерть и страдания, принятые по достоинству, или неумению, или незнанию, простительны.

К сожалению, еще часто встречались командиры-карьеристы и угодники, у которых единственный интерес – забраться повыше по служебной лестнице, не имея особого ума и понятия, но высокопоставленные. Имели власть, богом данную, творили вред для общего дела и приносили в жертву неповинных людей. Нельзя было бараньим лбом биться в закрытые ворота.

В одном месте противник пытался замкнуть кольцо: он был остановлен, но ввиду предстоящего отхода меня с ротой – вернее, это уже была небольшая группа – послали вперед по маршруту отхода. Шли по лесной дороге измученные, сильно уставшие, уже много дней не спавшие, грязные и оборванные. На мне была гимнастерка, выданная еще в училище, порванная на плечах; целым был один воротник с петлицами и кубиками; на сапогах остались голенища и каблуки, а пальцы торчали наружу.

На большой поляне, проходя недалеко от дома лесника, увидели стоящего на крыльце генерала, высокого роста, в полной форме, в шинели с бордовой подкладкой. На поляне – разостлан аэродромный знак. От свиты, пошатываясь, к нам подошел хорошо одетый, в кожаной куртке, побритый командир и с ходу заплетающимся пьяным языком начал кричать: «Бежите, паникеры, не можете сопливых немцев побить, трусы!» Подбежав ко мне, стал кричать: «Расстреляю!» – и схватился за пистолет.

Но одному красноармейцу, наверное, надоело это представление, и он ударил этого бравого командира так сильно, что тот свалился, и пистолет улетел метров на пять. В это время подбежал второй командир и от командующего извинился за поступок первого офицера. Вот такая «ценность» на самолете улетела. А какой командующий стоял там – не знаю.

19 октября 1941 года.

Это была Курская или Орловская земля. Комдив при постановке задачи называл населенный пункт Ясная Поляна. Это был последний рубеж прорыва, в нем участвовала только одна пехота с винтовками и автоматами, не было даже пулеметов. Возможно, в другом месте, левее, были сосредоточены основные силы и техника. Но в нашей группе не было даже наименований полков и батальонов. А был один отряд, человек двести-триста, который возглавлял командир дивизии, полковник Иванов.

Утром стоял туман, было сыро, трава покрыта инеем. Комдив Иванов шел впереди с несколькими бойцами, за ними шел я со своей группой, в колонне по два, соблюдая полную тишину. Миновали домики, пошли огородами, перелезли через изгородь, зашли в лес, поднялись на возвышенность и шли, не выходя из леса. Пройдя приличное расстояние, полковник собрал нас, командиров, и поставил перед нами короткую задачу: направление атаки, интервалы друг от друга и сигнал.

Мы оказались на правом фланге. Впереди и справа местность была открытой: это было скошенное пшеничное поле, дальше проходил шлях, обсаженный ивой, а за дорогой над болотом стоял нависший туман. Рассчитывали, что противник затаится вдоль дороги в кюветах, заросших кустарником. Без всякой огневой подготовки дружно пошли в атаку. Она напоминала психическую атаку. Но мы ошиблись и крепко поплатились.

Впереди нас не было немцев, пулеметы стояли на правом фланге в 200–300 метрах. Как только мы выбежали на половину поля, противник по нам открыл невероятной силы пулеметный огонь, который косил нас, как сенокосилка траву. Мертвые и раненые падали, а живые сами бежали к дороге на кинжальный огонь.

Я как будто зацепился за колючую проволоку, упал и не понял отчего, но потом боль ударила в ногу, и как бы все тело парализовало от пронзительной боли. Мгновенно наступило какое-то безразличие и сильная усталость. Нога в сапоге потеплела от крови. Умом понимал, что надо забинтовать ногу, но зачем-то сел на кучку земли, вырытую кротом, и стал с удивлением рассматривать, как точно пуля зашла и вышла посередине простроченного хлястика сапога. Только потом я достал бинт, но нога уже раздулась, и пришлось разрезать голенище сапога и накладывать повязку сверху брюк.

Пули свистели, и продолжали захлебываться немецкие пулеметы, но на них почему-то я не обращал внимания, а смотрел, как падают подбегающие к кювету бойцы, а один здоровенный детина извивается, как змея, словно у него не было костей: несколько раз приподнимался он на ноги, и у него возле подбородка надувался кровяной шар подобно мыльному пузырю.

Я, как бы очнувшись, приподнялся и поковылял к дороге, но нога завязла в грязи, и я опять упал. Пулеметы все еще били, и на дорогу никто не выбегал. Поле стонало, раздавались крики наших раненых бойцов о помощи. Попытался вытащить из грязи ногу, так очередью пуль отбило каблук на моем сапоге, и меня обрызгало грязью. Выждав, я хотел поползти, но по мне снова ударил пулемет длинной очередью. Кругом с остервенением летели пули, откинутую полу шинели почти отрезало.

Постепенно огонь стал утихать, и день – клониться к вечеру. По полю начали раздаваться выстрелы, а затем и немецкая речь, которая все время приближалась ко мне. Это противник добивал раненых и мародерствовал, обыскивая убитых. Почувствовав, что я не смогу уйти, стал безразличен, и что-то подсказывало, что надо застрелиться. Вытащил наган, а потом…

Не знаю, но я потерял сознание или как-то забылся, но почувствовал, что проснулся и увидел лежавший рядом наган. Обозвал себя дураком за проявленную слабость, так как еще можно было биться, имея автомат, наган и две гранаты.

Показалось человек пять немцев. Я рывком поднялся и, опираясь на автомат, перебрался в кювет, поросший травой. Немцы, увидев меня, остановились, но я в это время, стоя, выпустил по ним очередь из автомата и бросил гранату. Опираясь, медленно пошел по кювету. Они загалдели и затем открыли огонь из автоматов. А я иду и смотрю, как падают перебитые пулями кустарники. Как они не попали в меня – не знаю. Но вскоре прекратили по мне вести огонь.

Быстро сгущались сумерки. Вышел на обочину; на пути попалась разбитая пасека, валялись поломанные рамки с сотами, полными меда. На ходу взял кусок вощины с медом и стал есть, как вдруг пчела ужалила меня за язык, и он начал быстро опухать, не помещаясь во рту.

Кругом не было живых бойцов – одни убитые… Подумал, что вот так же лежит и полковник комдив Иванов.

Слева был лес, по которому мы шли, а справа раскинулось болото. Я раздумывал, куда мне идти… Недалеко увидел танк Т-34, и около него возился в комбинезоне человек. Подошел к нему. Закончилось горючее, и ехать на танке было нельзя. Танкист пытался сломать танк, но не получалось. Увидев у меня гранаты, попросил одну и бросил в ствол пушки. Раздался небольшой взрыв, ко мне подошел танкист и сказал, что теперь можно уходить. Он подал мне руку и помог подняться. Это был старшина, по возрасту чуть старше меня. Взял у меня автомат, а я оперся о его плечо, и мы пошли через болото.

Он сказал, что здесь многие наши прошли. Было темно, впереди поднимались в небо осветительные ракеты, и раздавалась трескотня пулеметов. Ноги утопали в тину, я спотыкался о кочки, погружался в воду то по колено, то по пояс, а иногда попадали в какие-то ямы по шею. Он вытаскивал меня, и снова шли в обнимку. Нога не болела, так как я ее просто не чувствовал; она была мешающей колодой.

Вышли на сухое место и спрятались в кустарнике. Мы видели, что здесь бросали ракеты, и слышны были шорохи. Между собой договорились, что я, держась левой рукой за него, правой буду держать наготове наган, а он под правой рукой – автомат, а в левой руке – электрический фонарик. При встрече он освещает, и, если это немец, молча стреляем.

Договоренность пригодилась. Обходя кусты, встретились с двумя немцами: они что-то спросили, танкист осветил их, мы одновременно выстрелили в упор, отошли в сторону и спокойно ушли. А когда вышли на открытое место, то я зацепился и упал. Вдруг застрекотал пулемет и поднялась ракета. При освещении увидели убегающих двух немцев, а под собой – ручной пулемет и рядом лежащего немца. Мы вдвоем навалились на него и задушили врага. Наверное, немцы спали: испугавшись, машинально нажали на ракетницу и пулемет и дали очередь.

К счастью, на рассвете показался вдали лес, и мы добрались до него без приключений. Очень обрадовались, увидев бойцов из нашей дивизии. Здесь, попрощавшись с танкистом, я расстался с ним. Он сказал, что пойдет к своим танкистам из команды охраны командующего, а какого именно – не сказал.

Мне показали скопление людей, где находился штаб нашей дивизии, но идти я не мог: сделал шаг, и по всему телу ударила жгучая боль. Одежда стала высыхать, и рану жгло огнем. Сел, прислонившись спиной к дереву. Думал, что отдохну – и станет легче. Но не помогло. Надо было делать перевязку. Бинтов не было, а повязка вся пропиталась кровью и грязью и к повторному использованию не годилась.

Поблизости проходили мужчина в гражданской одежде и две девушки с медицинскими сумками с красным крестом. Я понял, что это врач, а то, что он был в гражданской одежде – тогда встречались такие маскировки, и я этим не был удивлен.

Я обратился к мужчине и попросил у него бинт: он ответил, что таких, как я, много, бинтов не хватает, и у них их нет. «А что в сумке?» – спросил я. «Картофель», – ответил он, вытащил его и стал грызть. Не знаю, что случилось, но я возмутился до предела, молниеносно взвел автомат и вскинул для стрельбы. Девушки закричали, одна встала впереди мужчины, вторая подбежала ко мне и беспрерывно стала говорить, что бинты есть и не надо стрелять.

Девушки с мастерством разрезали штанину, отодрали ее от раны, промыли рану спиртом (даже он у них нашелся), забинтовали по всем правилам и дали запасной бинт. После чего удалились. После этого я сам себя часто спрашивал: «А выстрелил бы?» Наверное, да…

Как сидел, так незаметно и уснул. Сон был тревожный. Но мне стало намного лучше. Надо было пробираться к штабу. Подобрав подходящую палку и опираясь на нее, поплелся к штабу. Идти не более 500 метров, но пока преодолел это расстояние, прошло часа три.

Штаба как такового не было, просто около комиссара дивизии стояло много бойцов. У комиссара дивизии была забинтована рука и висела на косынке. Увидев меня, он удивился и поинтересовался, как я выбрался оттуда, расспросил про атаку и подтвердил, что командир дивизии убит, а мой командир полка впереди с разведкой изучает пути отхода. Из своих бойцов никого не встретил. Так я остался без подразделения.

Дело было к вечеру, комиссар ставил задачу командирам. Меня никто не вызывал, но я подсел к ним и все слушал. Из задачи было ясно, что в эту ночь надо тихо просочиться через дорогу, которая охраняется противником, и по ней интенсивно идут его войска, избегать боевых действий. Ориентировочное движение – на Фатеж или Дмитриев. Был установлен порядок выхода. А также комиссар поручил зарезать его лошадь и по кусочку мяса сырым раздать бойцам, так как сварить его не позволяли условия.

Вскоре стали строиться и вытягиваться в колонну по двое. Меня комиссар поставил в голову колонны, озабоченный, как мне быть, чтобы не отстал от них. На выходе стояли раздатчики мяса и проходящим давали кусочек грамм 100. Я не ел около двух суток и, увидев это мясо, не заметил, как его проглотил.

Шли по лесу, никто не разговаривал и не курил. Стал слышен шум моторов танков и машин, начались частые остановки – это было мне на пользу, так как за это время я нагонял свое отставание. Конечно, о передышке и не мечтал.

Переход был организован партиями в момент, когда не было движения противника по дороге. Все делали бросок через дорогу, а я почти переползал и чуть не попал под свет фар. Перешли благополучно. Идти, опираясь на палки, было очень тяжело, и я постоянно отставал: мимо меня шли и шли бойцы, но пушек, техники, повозок не было; шли одни люди, и среди них были те, у кого не было винтовок.

Движение продолжали весь день. В одном селении около хат меня увидел комиссар, он был уже на лошади. Сказал, что не забыл обо мне, и что вот в этом доме хорошая женщина согласилась взять меня как сына.

Завела меня пожилая женщина в комнату, охала и приговаривала: «Милый ты мой, бедненький, на кого же ты похож». Достала одежду и пошла греть воду. И с ней была девушка с румяными щеками моего возраста. У меня заныло сердце в боязни, что я отстану от своих. Поднялся, взял автомат, палку и, чтобы они меня не видели, тихо ушел.

На второй день снова встретились с комиссаром, он сильно удивился, что я еще ползу, и спросил сурово: «Что, не понравилась мамаша? Сейчас подыщу хорошую». Снова оставил меня в похожей семье, только девушка здесь была красивая. Но я не остался: был благодарен, что покормили. Все шел и шел, отставал, но пока колонны отдыхали, я догонял их. Поэтому у меня не было времени на отдых, сон и добычу пищи.

Бывало, увидят в селе или в поле женщины одиноко шагающую калеку, подойдут ко мне, вытрут слезы, дадут кусок хлеба, а то и сала. На ходу ел, прямо на дороге понемногу дремал.

Встретил подобно себе раненного в ягодицу лейтенанта из Донбасса и младшего командира, земляка из Омской области, который шел один, без подразделения, и дал слово, что нас не бросит и будет помогать. И в этот же день встретился мой связной, однофамилец из города Сумы. Стало веселее и надежнее. Хотя мы сильно отстали от колонны, но теперь могли заходить в дома сушиться и поспать.

В одну из таких ночей мой однофамилец, связной, убежал и стащил автомат. Малодушные, не верившие в нашу победу уходили по домам или оставались, пригревшись к какой-либо молодке. Попадались подобные и мне.

Зайдя в один дом на окраине села – это где-то недалеко от станции Поныри – попросил кипятку у молодухи: она чем-то была взволнована и посмотрела за перегородку. Заглянув, я увидел в углу военное обмундирование и средних лет мужчину в гражданской одежде явно не с его плеча. Он заволновался и, увидев, что я ранен, сказал, что здесь занято и мне надо уйти; стал вытаскивать из кармана пистолет, но я успел первым наставить на него наган. В это время зашли мои спутники, а женщина бросилась между нами, и постоялец успел выскочить из дома. У молодухи спросили, кто он и откуда. Ответила, что примак.

Когда проходили мимо колхозных сараев, один старик, покачав головой, сказал: «Сынки, откуда у вас такая сила, что раненые идете и еще с оружием». Поохал, помолчал и предложил нам две колхозные лошади. Сам запряг их и пожелал нам доброго пути. Мы подобрали по дороге пулемет, и у нас получилась пулеметная тачанка.

Мы догнали голову колонны, и нам стали поручать боковые дозоры и обследовать удаленные места – как разведке. Повеселели и стали чувствовать, что и мы еще нужны; появлялись философские рассуждения. В шутку говорили, что до Урала далеко. Но твердо верили, что сосредоточимся и погоним назад немецкую свору – и еще вернем лошадей дедушке.

Про Москву ходили всякие слухи, но мы знали, что там идут сильные бои.

Мы двигались к месту сосредоточения, к станции Ливны. Не считая отдельных перестрелок с пересекающими мелкими подразделениями противника, боев у нас больше не было.

Большие и мелкие бои уносили жизни наших бойцов. Сам характер боев при отходе войск, особенно от реки Десна, изменился. Командованию даже в составе дивизии редко удавалось организованно, с артподготовкой, вести прорыв или наносить контрудар и оборону.

Инициатива боев перешла на командиров подразделений и даже на небольшие группы красноармейцев. Это они в создавшейся обстановке принимали решения и становились на пути рвавшихся на восток фашистов. Стояли насмерть, обороняя села, возвышенности, перекрестки и дороги. Бились как могли, надеясь только на себя. Умирали, но уничтожали силы противника.

От Десны, когда с ротой догонял дивизию, потом трижды пришлось принять подобный бой: хотя могли обойти и уйти от противника, а все же принимали бой, и красноармейцы не роптали, а с честью и мужеством сражались. Всегда кто-то из нас навеки оставался лежать на этих клочках обожженной пороховым огнем земле.

Наверное, и немцы оставались лежать на земле убитыми и ранеными. Все больше и больше у немцев появлялся страх и медлительность в продвижении вперед.

Особенно мужественно, с большой отвагой, стойкостью и преданностью Родине сражались москвичи из рабочих. Настоящие надежные солдаты, не то что многие сумские украинцы. Поэтому было не удивительно слышать звуки боя во всех направлениях. Как будто кругом идут бои и нет больше прохода. Но там бьется наш Советский народ, и значит, есть выход.

На станции Поныри был небольшой привал на привокзальной площади. Двери и окна вокзала были открытыми, и по перрону ветром гоняло бумагу и мусор. Вокзал не работал, и уже успели поржаветь рельсы. Стояла угнетающая тишина, и жителей было не видно, только около горящего элеватора маячили люди.

Все же один старик появился, долго смотрел, что-то обдумывал, затем спросил: «Солдатики, где же вы остановитесь? Неужели вы до нас пустите Германца?» Но, увидев наши палки-костыли, покачав головой, прошептал со вздохом: «Наверное, сил нет, но убежден, что погоните вы его обратно». Еще немного постоял и молча ушел, а потом вернулся и дал немного меда.

Подъезжая к станции Ливны, на обочине увидели столитровые железные бочки. Сибиряк обследовал их и, заулыбавшись, закричал: «Спирт!»

Взвалили одну бочку, немного проехали, а потом он вдруг остановил лошадей и говорит: «Возможно, спирт отравлен, а мы его везем! Попробую, я знаю, как определить». Налил в котелок и с аппетитом начал пить. Закашлялся и остаток выплеснул на землю, проговорив, что мы, командиры, еще нужны будем. Сидел молча, затем запел и погнал лошадей, приговаривая, что спирт хороший.

На станции Ливны дымилась откуда-то взявшаяся походная кухня, и возле комиссара стояли железнодорожники, говорившие, что со станции все отправлены, остался неисправный паровозик и несколько вагонов. Пообещали раскочегарить. Везде лежало много убитых красноармейцев.

При раздаче пищи я сообщил комиссару, что есть бочка спирта. Он сначала запретил кому-либо об этом говорить. Затем спросил, а не отравленный ли спирт. Сибиряк тут же оказался рядом со мной и с улыбкой сообщил, что результат проверил на себе. И ему было поручено раздать всем спирт.

Железнодорожники свое слово исполнили: подогнали железнодорожный состав, и все погрузились в вагоны. Мы своих запряженных лошадей оставили железнодорожникам. Они со смехом проговорили, что будут считать, что это был обмен.

Сколько проехали, я не знаю, но после высадки наши пошли на город Ефремово, а нас, раненых, забрали в медсанбат. Посидев около избушки, медперсонал забегал, готовясь к эвакуации, так как приближался немец. Посадили – а кого-то и положили – в санитарную машину и повезли.

Доносились слова шофера, возмущенного, что ничего не видно, машину трясло, раненые стонали. Под колесами послышался шум воды и шум течения реки Дон. Кто-то шел впереди и переговаривался с шофером, указывая ему дорогу. Из их разговора поняли, что переезжаем через реку Дон по полузатопленному мосту, который днем бомбили немцы.

Очутился в госпитале в городе Тамбов, который размещался в здании школы. Не было слышно выстрелов и бомбежек. Но почему-то настроение невеселое и тоска. Особенно седьмого ноября, когда, слушая радио, сидя на ступеньках лестничного марша, слушал выступление товарища Сталина, прохождение военного парада на Красной площади в Москве и сообщения информагентства. Слушал и представлял, как на Красной площади стоят войска, медленно падает пушистый снег, покрывая людей, оружие и площадь белой пеленой.

Передача была тревожная. Сделалось не по себе за тех, кто в окопах, в снегу сражается за Москву. С болью в сердце вспомнились недавно прожитые дни кровавых битв, лишений, горечь потерь близких по духу людей.

Решил завтра проситься на фронт. Рана зажила, а то что еще болит – не беда, разомнется, ведь сразу после ранения воевал. Но врачи не стали со мной даже разговаривать, и только 10 ноября начальник госпиталя сердито сказал: «Наплачешься». И выписал меня.

Прибыл в отдел кадров Орловского военного округа, который был в городе Тамбове. С ходу направили в 19-ю Отдельную курсантскую стрелковую бригаду, которая располагалась недалеко от города, в лесу, в весьма удобных землянках.

В штабе бригады, узнав, что я с фронта и ранен, меня обступили и начали интересоваться о войне. Бригада и почти весь ее личный состав на фронте не были. Мне понятна была их тревога и любознательность. Они еще не знали тяжелых дней испытаний, неожиданностей и внезапности, которая дает самостоятельность и суровую закалку.

Меня назначили командиром разведывательного отряда бригады. Это немного меньше роты с ее структурой – отделением радиосвязи и санитарами с санинструктором. Отряд укомплектован полностью – в 87 человек. Все в разведку пошли добровольно, многие – коммунисты и комсомольцы в возрасте 25–35 лет.

Отделение разведчиков – почти как взвод. Командирами были старшины. Вооружены автоматами, ручными пулеметами и тремя снайперскими винтовками. Призваны из запаса: знаний не было, но у всех было большое желание все познать.

Времени на подготовку было мало. Занимались и днем, и ночью. Спали мало. И в эти малые часы отдыха часто поднимали по тревоге. Отрабатывались все вопросы, нужные для разведчика. В основном практическими действиями: маскировка, наблюдение, ориентировка и движение по карте, владение оружием и стрельба, методы защиты и нападения, владение холодным оружием. Делались большие переходы и броски с захватом рубежей, оборудованием обороны, и проводились боевые стрельбы.

Одновременно тренировались хождению на лыжах. В дни оттепели и таяния снега идти на лыжах крайне тяжело. Нагрузка становилась двойной. Невероятно сильно уставали, но разведчики не жаловались, и не было высказываний о тяжести тренировок. Слышал от них только одно слово: «Надо».

Какое у них удивительное стремление к познанию и учебе. Все делалось со старанием, а что не получалось, то терпеливо повторяли. После небольших привалов порою думал, что не поднять мне их: сам чувствовал, что нет больше сил. Но я был налегке, а они – с полной боевой выкладкой. Подавал команду, и разведчики четко исполняли ее и еще подшучивали надо мной: «Командир, почему хромаешь?» Они, конечно, знали о ранении и сочувствовали мне.

28 ноября 1941 года.

Ночью высадились из эшелона на станции Химки города Москвы. Получил задание выйти на передний край с задачей обеспечения развертывания бригады и получения разведданных на переднем крае и в тылу противника. Это было первое задание и первые впечатления как разведчика.

В белых маскировочных халатах, на лыжах, покрытых сверху белой краской, и с оружием, перевязанным белыми бинтами, мы пошли по пригороду Москвы. Справа стояли высокие корпуса и заводские трубы, раскрашенные краской для маскировки. Все покрыто снегом: ни на дороге, ни на полях не было никаких следов. Все замерло и насторожилось.

С вечера и всю ночь шел снег. Разведчики, оставив лыжи, глубоко проваливаясь в снег, продвигались к переднему краю. Изредка раздавались выстрелы и взрывы на различном расстоянии, то есть удалении. Поэтому установить, где передний край, было сложно. И своих по пути не встречали.

Неожиданно вышли на немецкие окопы, по всей вероятности, боевого охранения. В нескольких местах были обнаружены несколько замерзших немцев и около них – пустые бутылки из-под шнапса. Оставив охрану и связиста для связи со штабом, мы пошли в тыл противника. Оказалось, что немцы бросают ракеты из мест, где есть какое-нибудь строение. Основная оборона проходит по окраинам жилья. В чистом поле ночью никого нет. Не установив связи с бригадой, как было договорено, во второй половине ночи мы пошли обратно.

По прибытии в Химки узнали, что бригады уже не было и не оставлены никакие маяки. Чувствовалось, что что-то волновало командование бригады. Догнав ее, я встретился уже с другим командиром бригады и другим начальником штаба.

Шли вдоль фронта под звуки артиллерийской канонады, шли по разбитым снежным лесным дорогам. Кругом обступили великаны-деревья. Встречались красивые особняки, санатории, бывшие дворцы. До чего же красивое Подмосковье! Но обстановка была скверной и тревожной. Сильных боев не было слышно, но все это вызывало беспокойство и неопределенность. Бригада не получала задания. Разведчики еще раз выходили на передний край, подобно первому разу. Везде по дороге передвигались наши войска, все были неразговорчивые, многие – в белых полушубках. Явно новые сибирские дивизии.

Сосредоточились в районе станции Кубинка. Здесь очень много дачных строений, но везде было пусто. Двери и окна в шикарных домах – открытые, кругом разбросаны различные вещи. Особенно запомнились белые фетровые дамские сапожки. Эта картина нагоняла тоску.

06 декабря 1941 года.

В ночь отряд разведчиков вышел на передний край с задачей при прорыве нашими войсками обороны противника обеспечить ввод бригады в прорыв. Утром началась наша артиллерийская подготовка. Как это радостно слышать: первая настоящая подготовка, сплошной гул артиллерии, свист и шипение несущихся над тобой снарядов. Видеть сплошные взрывы на позициях заклятого врага. Наступило возмездие. Особенно это было радостно нам, испытавшим горечь потерь и отступлений в начале войны.

Земля, еще недавно покрытая белым снегом, на немецкой стороне превратилась в черную полосу. Взвились в небо ракеты, и наша матушка-пехота пошла в атаку. А я с отрядом разведчиков броском ринулся в обратную сторону. Был получен приказ бригаде срочно выйти к городу Серпухов. Разведывательный отряд был переброшен на автомашинах в направлении города Таруса с задачей пройти в тыл противника – до подхода бригады правее Таруса – и с тыла содействовать освобождению города; в последующем – выйти на рубеж развертывания бригады и взять населенный пункт Кресты.

Как только выгрузились из машин, сразу вышли на выполнение боевого задания. По всему фронту шел бой… Действовали в стыке дивизии, наших войск впереди не было. Сосредоточились для броска на опушке леса, тихо лежали в снегу, изучая местность и выбирая путь движения. По этому району не было никакого огневого воздействия: вероятно, противник рассчитывал, что здесь никого не может быть и невозможно в этом направлении перейти реку. Бой шел левее города Таруса. От мороза деревья трещали, и падали сучья, нарушая тишину, заставляя нас еще больше настораживаться и быть в готовности.

К реке Ока вышли незаметно и увидели нерадостную картину. Река поверх льда была покрыта водой, которая на морозе парила, покрывая реку легким туманом. Не раздумывая, мы пошли по воде через реку. Вода доходила до пояса, а некоторые бойцы попадали в воронку и погружались в воду с головой. Двое из отряда нашли себе могилу подо льдом реки Ока.

Выскочив на берег, бежали в лес к месту сосредоточения. Одежда на нас мгновенно замерзла и покрылась льдом. На сгибах одежда трещала и ломалась. Мы не могли остановиться, боясь, что 40-градусный мороз превратит нас в льдину и мы станем неподвижными. Вот так по воле сознания быстро вышли к цели и, подгоняемые стихией, на рассвете внезапно с тыла ворвались на окраину города Таруса.

Разведчики были страшны своим видом, похожие на снежное привидение – как мумии со льда в белых халатах, покрытых инеем. Увидев нас, немцы, все бросив, побежали, а женщины, выбегая из домов, тут же скрывались за дверью. Ударив из автоматов и забросав гранатами противника, тут же очистили всю окраину. Немцы побежали.

Из труб многих домов шел дым, и нам очень хотелось побыть в тепле. Жители были крайне удивлены, что, не обсушившись, успев только переобуться, мы уходили. Одежда на морозе высохла на нас. Преследуя противника, мы сами ускорили шаг, неизвестно кем гонимые, стараясь смешаться с отступающими немцами и при удобном случае нанести сокрушительный удар, сея панику и неразбериху среди противника.

Знали, что спешим не на прогулку, а на свидание со смертью. Покушать не останавливались, на ходу грызли сухари и куски мерзлого мяса, заедая его снегом. Сначала не замечали, а потом почувствовали страшную усталость. Тело было налито свинцом. С усилием передвигались ноги, руки не поднимались. Лучшего рая мы не желали, чем упасть в снег и лежать, не шевелясь. Но магическое слово «надо» двигало нас вперед на запад.

Двигаясь по дороге вдоль опушки леса, увидели человек 15 убитых наших бойцов, как мы, в белых халатах. Наверное, немцы поставили их, мерзлых, в снег вдоль дороги. Они стояли как стражи этой проклятой войны, напоминая каждому о смерти. Тут же по нам из села немец открыл пулеметный огонь. Но у нас не было цели вступать в бой и биться до последнего патрона. Взяли вправо в обход леса, зная, что как только обойдем, немцы сами убегут. Так и получилось.

По дремучему лесу на село Кресты уходила узкая дорога, засыпанная снегом.

На село Кресты мы свалились как с неба во вьюжную ночь. Как бы скрытно и осторожно ни действовала моя группа, все равно мы наткнулись на кинжальный огонь крупнокалиберных пулеметов из закопанного танка. Несколько разведчиков замертво упали, одному разворотило руку и предплечье. Он сильно вскрикнул от боли, упал и тихо застонал: наверное, вспомнил заповедь разведчика – молчать. Я почувствовал на затылке и плечах расплывающееся тепло. Это действие осколков разрывных пуль, зацепившихся за ветки деревьев. В тот миг было одно желание: придавить затаившуюся гадину.

Пошли в ход гранаты, противник не выдержал, не помогла и броня танка. Село Кресты с перекрестком дорог с трех направлений было взято. От этого перекрестка, наверное, и происходило название села, стоящего на открытом месте, на возвышенном плато. Дороги были расчищены от снега и утоптаны проходившим транспортом. Теперь стояла задача удерживать это место около суток до подхода бригады.

С наступлением рассвета появились немцы с трех направлений, легкие танки и бронетранспортеры с пехотой. Началась потасовка и разговор на языке огня.

Разведчики – народ догадливый и быстрый в действиях. Успели раздобыть и поставить по дорогам несколько противотанковых мин. Один танк с ходу взлетел и загорелся, тогда противник стал действовать осторожнее. Но все же другой немецкий танк перехитрил и выскочил к нам вплотную: попал под гранаты, вспыхнул, как свеча, а танкисты, выскочившие из него, были тут же убиты. Гитлеровцы с техникой закружились на месте, поливая нас огнем. С дороги свернуть они боялись, везде был глубокий снег.

Пехота при поддержке минометного огня лезла с трех сторон, но глубокий снег сковывал движение. Мы успевали их расстреливать. Мы лежали на открытом возвышенном месте, закопавшись в сугробах снега. Дула поземка, и мороз за 30 градусов; было нетерпимо холодно. А тут еще со всех сторон ведут по тебе смертельный огонь. Пошевелиться невозможно, надо защищаться – вести ответный огонь. Хорошо, когда пуля насмерть бьет, а каково живым и особенно – раненым. Число убитых и раненых увеличивалось.

Утром и мне досталось: сильно ударило взрывной волной и покалечило правую кисть. Так что по себе знаю, что такое раненому оставаться в бою, да еще в тылу противника.

Целый день находились под минометным огнем и свистом пуль, вдавливающим тебя в мерзлую землю, не позволяющим тебе подняться. А мороз словно ожидал этого момента: примораживал несчастную жертву к земле и залезал во все дырочки нехитрой солдатской одежды, обдавая холодом сжавшееся тело. Закрадывалась мысль, что не выдержим. Но устояли до вечера, а в таких делах темнота – наш помощник.

Раненых отправили в укрытое место. К этому времени подошел передовой отряд бригады, в составе которого был какой-то полковой комиссар. У него было желание двигаться вперед. Тепло одетый в шубу, сидел в маленьких санках на хороших лошадях с ездовым, возмущался и никому ничего не говорил: его не волновало наше ранение и вид окровавленных бинтов на фоне белых маскировочных халатов. Он даже попытался обвинить нас в медлительности и неспособности сбить с дороги противника, не веря, что там танки.

Как на грех, с наступлением темноты противник стал вести редкий огонь. Командир батальона попытался пояснить, что разведчики свою задачу выполнили, и ему приказано занять этот рубеж и ожидать подхода бригады. Но товарищ, видимо, был послан свыше и не хотел понимать ничего, кроме как двигаться вперед. Он не видел, что я еле стою на ногах; что разведчики, голодные и замерзающие, целый день удерживают высоту, перекрыв движение противника по дороге, перенося все тяготы и лишения, действуя в тылу врага. Надо было как можно быстрее заменить разведчиков и вывести их в лес.

Представитель предложил мне показать ему хоть один танк противника, но об опасности слушать не хотел, отказался одеть маскировочный халат раненого бойца. Он был одет в длинную шубу, которая выделялась на снегу. Превозмогая усталость и боль в спине и затылке – я с забинтованной рукой – мы добрались благополучно до фланга обороны. Но то, что было видно днем как на ладони, ночью все расплывалось. Но и здесь он не убедился, а, возможно, плохо видел. Поползли вперед, но он не хотел ползти, а пошел, согнувшись, и все время что-то бубнил, типа: «Кустов испугались».

Удивительное терпение было у немцев, но, наверное, и им надоело, так как со многих мест противник ударил из пулеметов длинными очередями, и танки начали обстрел с крупнокалиберных орудий. Полковой комиссар тут же свалился без движения, а мой разведчик закричал нечеловеческим голосом. Я подполз к нему и рукавицей закрыл ему рот, чтобы он замолчал и не привлекал сосредоточение огня противника.

От пуль подымался снежный вихрь. Разведчик тихо стонал, рука и лопатка с перебитыми костями была безжизненной, рукав был пропитан кровью. На выручку приползло несколько разведчиков. Комиссар был мертв. На палатке потянули раненого разведчика. Признаться честно, не было желания давать распоряжение вытащить убитого комиссара. Но разведчики вытянули и отправили его на тех же санках в тыл, только со многими дырами от пуль. Вот к чему приводит недоверие к людям, высокомерие. Главное, от этого страдают другие люди.

Наутро с помощью артиллерии наши без особого труда пошли в наступление. А я пошел в медпункт на перевязку, думая еще остаться с ребятами. Вывернутый в сторону и оторванный в суставе указательный палец на правой руке поставили на место, перебинтовали спину и голову, настояли отправить в полевой госпиталь. И мои переговоры со штабом не увенчались успехом. Я был крайне недоволен и чувствовал, что многое еще не сделал. Видеть ужасы войны, страдания населения освобожденных деревень – вернее, видеть остатки этих деревень, выжженные, с почерневшими трубами печей – было невыносимо. Эти трубы стояли как символ, напоминая о смерти и пустоте. Они словно были сделаны из гранита, не поддаваясь разрушению от взрывов и пожара.

Я был не удовлетворен действием своей разведки, хотелось чего-то большего и особенно важного. А мы выполняли просто работу войны. Возможно, это была слабая подготовка, неопытность, незнание, или так складывались обстоятельства. Подвижность разведывательного отряда и сила его огня использовались больше как вспомогательная сила и возможность овладеть с фронта каким-либо рубежом. Путем захода, обхода перекрыть продвижение противника. Что здесь общего с разведкой? Возможно, то, что надо проникнуть в тыл противника.

Как обидно, когда встречаешь недоверие и недооценку твоего труда: разве может быть на фронте неправда и бездушие? Мне очень не хотелось уходить от ребят, но я надеялся, как говорят медики, что побуду несколько дней в медсанбате и вернусь к ним. Вернусь в разведку. То, что не успел сделать, сделаю больше и полезнее. И так второй раз ранен и, наверное, контужен взрывом, так как беспокоит постоянно страшная головная боль от любого движения.

25 декабря 1941 года.

Где-то в 12 часов отправили в полевой госпиталь: едем на санях по лесной дороге, тихо падает снег. Великаны-деревья облеплены снегом. Было тоскливо, и какая-то неопределенность постоянно тревожила меня. Что меня ждет впереди?..

Но оказалось, что и в эти минуты, когда ты ранен и тебя везут на лечение, поскучать и помечтать нельзя. Появились летевшие вдоль дороги немецкие истребители с ненавистной свастикой и начали обстреливать, делая поворотные заходы. Стало веселей с музыкой войны, при которой особенно не помечтаешь.

За все два месяца боевых действий с разведчиками никто из нас не был в жилье. Все время были под открытым небом, в поле или в лесу, и все время под взором и огнем противника. Все время в обстановке принуждения. В минуты и часы отдыха, то есть сна, постелью и одеялом служил снег. Ползем и бежим по белой пелене – и в снег зарываемся. А когда противник сильно прижмет огнем, то и зубами грызем мерзлоту, чтобы втиснуть себя в любую ямочку, в спасительницу матушку-землю. Все время видел уставшие фигуры разведчиков, их эмоциональное и физическое напряжение. На всем пути видел смерть очень хороших близких людей, раны и кровь на снегу. Видел и свою работу: трупы фашистов и разбитую военную технику.

В полевом госпитале вблизи города Серпухова в добротных землянках было как в раю: тихо и спокойно (так мне показалось). В тишине недельку посплю – и к этому времени раны заживут и не будет головной боли. Все думал, как там мои ребята, далеко ли мне придется их догонять.

На второй день мне категорически заявили, что отправят в лечебный госпиталь. Нашли какое-то сотрясение и расстройство нервной системы. Таких сотрясений от взрывов несколько раз уже было – и ничего, все проходило. А сейчас, когда так надо вернуться поскорее в бригаду к своим ребятам, нашлось вот такое тебе препятствие.

Везут по Москве. На улицах в эти утренние часы встречаются только военные. Неужели все гражданские уехали в эвакуацию? Кто же тогда живет в этих громадных домах?

А вот и они, защитники московского неба. По улице словно плывет огромный шар в виде дирижабля [Речь об аэростатах заграждения, которые предназначались для защиты от нападения пикирующих и низколетящих самолетов. – Прим. ред.]. По бокам, придерживая шар, шагают мужчины и девушки. Неужели они создают барьер проникновения в зону Москвы самолетов противника? Примерно представил, как поднятые в небо сети (что-то подобное видел на реке Десна, когда прикрывал мост через реку) на высоких столбах протянули множество проводов, в которых запутался и повис наш ястребок с тупым носом – наверное, старых образцов – летевший на бреющем полете вдоль Десны.

Приехал в госпиталь, который располагался в парке Сокольники на улице Большая Оленья, 8 – это здание бывшей психиатрической больницы. Вот куда меня запрятали! Неужели я псих? Когда заходил в ворота этого заведения, на видном месте висела вывеска с этим пугающим словом, которую еще не успели заменить на новую, где написано «Госпиталь».

Вот где много свободного времени. Сначала находился в каком-то полусонном состоянии, много спал. Ранки на спине и затылке зажили, а рука гноилась. Прекратились боли в голове. Меня спрашивали о каких-то денежных и продовольственных аттестатах, и я за все время даже улыбнулся, слушая этот странный вопрос. Не могу представить, кто и как на поле боя мог бы выписывать раненому аттестат. Там легко и щедро выписывали «аттестаты» смерти.

С тех пор как выбыл из училища, ни разу никто мне не выплачивал никаких денежных окладов. Разве они могут существовать в войну? Оказывается, и за войну выплачивается, да еще устанавливается какая-то фронтовая надбавка. А я, сколько уже провоевал, успел получить два ранения, но не успел поинтересоваться этим вопросом. Хотя ранее кто-то уточнял адрес матери и упоминал об аттестате и передаче в фонд обороны. Поэтому я и думал, что все идет в фонд обороны. А как было бы хорошо, если бы маме платили за это время.

Как она там живет, моя мама-старушка? Что она знает обо мне? Попал в круговорот войны и не могу прибиться к берегу. За это время ни одного письма из далекого Казахстана. Бедная мама, получила ли ты мое письмо-треугольник, посланное из города Тамбова? Да вот сейчас напишу второе письмо. Обещаю научиться писать и в окопах и не заставлять тебя, родная, мучиться в долгих ожиданиях.

Рука зажила. Палец не сгибается, но писать можно. Записная книжка пополнилась записями прожитых дней от госпиталя до госпиталя. А нужны ли эти записи кому-нибудь? Ежедневно принимаю ванны с хвоей и еще с чем-то. Неужели это помогает? Но, как бы там ни было, я чувствую себя нормально. Можно и на фронт ехать.

Больше месяца как нахожусь в госпитале, но у меня это время прошло как в тумане. Ничего запоминающегося не осталось. Даже имен лечащих врачей не запомнил. Все мне казалось, что этого врача вижу впервые. Да и из числа раненых ни с кем не подружился: в основном пожилые и большинство – моряки. Наверное, действительно был немного чокнутым, что даже не заметил дружеского, заботливого отношения медсестры Захаровой Анны.

10 февраля 1942 года.

Выписался из госпиталя. Единственным, кто провожал меня, была Анна. Она открыла свои чувства и при пожатии руки заплакала. Очень просила писать. Какой болван я, как мог до этого не заметить такое прекрасное лицо: текущие слезы еще больше красили ее. Но я, наверное, очерствел от этой войны и не мог ответить на ее чувства. А больше всего – не знал как и к тому же сильно стеснялся. У меня не было еще девушки, которую я бы поцеловал. Не было и времени для таких гуляний.

С растревоженной душой тихо удалялся по заснеженным аллеям прекрасного парка Москвы. Как бы впервые увидел, что госпиталь утопает среди деревьев и от него веером расходятся дорожки. Как стало жаль прожитого времени. Какая все же прекрасная жизнь. Наверное, я проснулся.

12 февраля 1942 года.

Оказывается, деньги в госпитале выдали не напрасно, они нужны. Как только вышел за ворота парка Сокольники, потребовались всюду деньги, и причем много. Москва живет, и улицы в дневное время переполнены москвичами. В ноябре, когда мы высадились в Химках, Москва притаилась и ощетинилась ежами и рвами на окраинах города. А слабонервных москвичей потянуло по дорогам на восток. Сейчас Москва ожила, даже парикмахерские работают.

Я не утерпел и зашел подстричься. Мастер, молодая женщина, соскочила со своего насиженного места около электроплиты и закрутилась вокруг меня, боясь, что клиент уйдет. Отчего понял, что мужчины – нечастые гости здесь. Как она долго подстригала меня, а заодно и приглашала переночевать, если не уеду. Она говорила, что Москва большая и незнакомая, но приветливая.

Действительно, не уехал. Попутал бес – возможно, деньги или неумение разобраться в тыловой жизни. На Белорусском вокзале познакомился с железнодорожниками и с младшим лейтенантом-попутчиком. Удивительно быстро в войну знакомятся и становятся близкими, а здесь еще то, что я в душе железнодорожник. Что помогло скрепить наш союз походом в привокзальный ресторан.

Подвыпившие, мы долго бродили по темным улицам, пока не попали, как говорил один из знакомых, к верным друзьям – милым дамочкам. К нашему приходу, собравшись в одной хорошо обставленной квартире и кем-то предупрежденные по телефону, веселые, с подкрашенными губами, сидели девушки и слушали музыку: звучали песни на военные темы.

Крашеные губы и песни войны мгновенно испортили мне настроение – и вспомнился домик в тылу противника, в котором остались тяжелораненые москвичи. Их лихорадочно блестящие, просящие о помощи глаза и тяжелые стоны. Мои мысли были заняты воспоминаниями, я с жадностью пил водку или спирт. Утром, проснувшись, сразу ушел на вокзал с намерением немедленно отправиться на фронт. Почему меня тянет туда, ближе к смерти – не пойму. Возможно то, что везде и всюду все напоминает о войне.

13 февраля 1942 года.