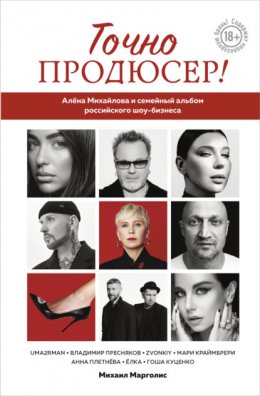

Точно продюсер! Алёна Михайлова и семейный альбом российского шоу-бизнеса

© Михаил Марголис, текст, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Я понял, что Михайлова чувствует какой-то алгоритм песенного успеха. И надо к ней прислушиваться.

Владимир Пресняков-мл.

Когда я выпускала свои первые альбомы, мы с Алёной обсуждали абсолютно всё: дизайн обложки, трек-лист, видео, промо, концерты. Мы были очень увлечены и могли звонить друг другу в любое время, чтобы поделиться какой-то идеей. У меня остались прекрасные воспоминания. Это действительно похоже на то, какими должны быть отношения между артистом и лейблом. Я всегда буду благодарна ей за то время.

Земфира[1]

Не встреться мы в нулевых с Алёной, вообще не знаю, как бы всё сложилось. Возможно, до сих пор работал бы водителем в Нижнем Новгороде.

Владимир Кристовский (Uma2rman)

Без таких людей, как Алёна, шоу-бизнес, наверное, просто встанет. Артистам, аранжировщикам, саундпродюсерам придётся создавать музыку себе в стол, чтобы через столетие её нашли. Но благодаря Михайловой это происходит гораздо раньше.

Леонид Бурлаков (продюсер)

Глава 1

Когда инженер на самом деле панк

На финише советской перестройки активная выпускница казанского авиационного института Алёна Михайлова отказалась от гарантированной, стабильной (как думалось её родителям) карьеры инженера в родном городе ради непредсказуемой жизни вдали от отчего дома, среди рок- и поп-музыкантов. Её вроде бы авантюрный порыв и скорый переезд в Москву оказались попаданием в десятку. Шаг за шагом поднимаясь по крутой карьерной лестнице, она стала одним из самых заметных и эффективных российских продюсеров, чей авторитет в профессиональной среде сегодня весом и неоспорим. Первые альбомы и стадионные концерты Земфиры, проект «КИНОпробы», саундтрек к фильму «Брат 2», восхождение Валерия Меладзе, взлёт группы Uma2rman, Мари Краймбрери, «второе рождение» Ёлки и Владимира Преснякова-мл. – лишь некоторые страницы большого продюсерского пути Алёны. Из сюжетов её судьбы можно сложить захватывающий мюзикл о целеустремлённости, везении, верности, предательстве, спасительной любви, психологических краш-тестах, большом успехе, эстрадном блеске и брутальной изнанке шоу-бизнеса. В таком спектакле по законам жанра будет хеппи-энд. А главные роли пусть сыграют популярные артисты созданного Михайловой два десятилетия назад и процветающего по сей день лейбла Velvet Music. Чтобы отчётливей представить, откуда начиналась история Алёны, надо вспомнить казанскую атмосферу середины восьмидесятых прошлого века, когда о столице Татарской АССР говорили совсем не в музыкальном контексте.

Краткая справка:

В тусовках московской рок-лаборатории, а также питерского и свердловского рок-клубов в основном обсуждали, сталкивался ли кто-то уже с представителями казанских «моталок» и нет ли сведений об их готовящемся «налёте» на тот или иной предстоящий рок-сейшен.

Приободрённая гласностью советская пресса, включая топовые в тот момент журналы «Огонёк», «Ровесник», газету «Московские новости», изучала «казанский феномен» – разветвлённую сеть группировок («моталок») молодых гопников, не только добывших Казани в те далёкие годы титул криминальной столицы СССР, но и «гастролировавших» в крупнейших городах страны, прежде всего в Москве и Питере, дабы «навести порядок» и бороться «с тлетворным влиянием Запада». Борьба, как водится, выражалась в банальном, зачастую жёстоком гоп-стопе.

Как раз в период наибольшей активности этих самых «моталок», в 1987 году, студентка Михайлова, попутно с изучением технической кибернетики в казанском авиационном вузе, придумала себе, так сказать, внеклассную работу – подала в районную администрацию заявку на открытие музыкального клуба для подростков. Незадолго до этого Алёна побывала на казанском концерте звёздного металлического «Круиза», лидер которого, виртуозный гитарист Валерий Гаина, потряс её настолько, что она пошла и на второй их концерт. И, видимо, вдохновлённая «Круизом», решила делать свой рок-н-ролл. Музыкальный клуб, расположившийся в подвале дома, где жила Михайлова, оказался реальным «островком безопасности» и притягательным местом для многих тогдашних казанских неформалов.

«Ребята в клубе собирались творческие, – рассказывает о том времени Алёна. – Например, один 15-летний мальчишка, настоящий технический гений, собрал у нас цветомузыкальную установку из ворованных элементов городских светофоров. Иногда мы предоставляли её кому-то в аренду или использовали на дискотеках, которые сами проводили (за деньги) в школах и пионерских лагерях. Можно сказать, делали корпоративы. На эти гонорары (а зарплату мне никто не платил, несмотря на занятия с подростками) мы начали устраивать первые концерты групп из нашего клуба. Арендовали залы, продавали билеты, сами рисовали и где-то печатали афиши, а потом нелегально расклеивали их по городу. Местные власти неоднократно наезжали на меня за эту “чёрную” рекламную расклейку. Приходилось являться на “разборки” в начальственные кабинеты, обещать, что учту замечания, и т. п.

Главное – клуб всё же развивался, и мы уже научились самостоятельно зарабатывать средства для его существования. В какой-то момент я курировала аж 17 групп! Наши мероприятия получались всё масштабнее. Я придумывала разные рекламные ходы, чтобы привлечь публику на выступления малоизвестных групп. Однажды устроила промоакцию, когда при покупке билета каждому зрителю бесплатно наливали стакан пива. Или, например, летала в Ташкент, где познакомилась с наиболее интересными местными коллективами, и потом привозила их в Казань. Затем стала московских знаменитостей приглашать. Скажем, популярнейший тогда металлический «Мастер» у нас выступал. За гонорар. Мне уже начал Женька Васьков помогать…»

Евгений Васьков, ныне опытный, востребованный представитель отечественной телеиндустрии и старинный друг Алёны, в конце 1980-х был басистом оригинального состава заметной и наиболее «тяжёлой» казанской англоязычной группы «Ангелы и демоны» – этакой Whitesnake с берегов Итили. На одном из выступлений «Ангелов» Женя с Алёной пересеклись. «В период разгула разных бандитских группировок мы играли в Казани хеви-метал, – вспоминает Васьков. – Город вообще являлся достаточно гопническим. Но у нас, понятное дело, собиралась на концертах публика совсем иного плана – не из «моталок». Однажды заметил, что появилась новая блондинка, с цепями, в кожаной кепке. Вокалист “Ангелов” Лёшка Нелидов сказал: “Это Алёна Михайлова, я тебя с ней познакомлю”. Мы познакомились, и в скором времени уже всей группой периодически наведывались к Алёне домой. Она была очень гостеприимной».

«Мои родители всегда всех принимали, – говорит Михайлова. – Я росла в атмосфере любви и добра. Дверь в наш дом фактически не закрывалась. Из замков – одна защёлка. Мы жили на первом этаже в двухкомнатной квартире с маленькой кухней. Сначала это была коммуналка. В одной комнате – наша семья из пяти человек (папа, мама, два моих брата и я), в другой – соседи. Когда соседи переехали, вся двушка стала нашей собственностью, где постоянно кто-то гостил. В любое время заходили друзья, родственники, соседи… Кто-то оставался ночевать, кто-то жил месяц-другой».

«Алёна оказалась очень преданным, отзывчивым, активным человеком, – продолжает Васьков, – пыталась нам чем-то помогать. Посещала с подружками все наши концерты. Они любили хеви-метал, а его в Казани никто, кроме нас, и не играл. Город был довольно музыкальный, но, на мой взгляд, в нём доминировала джазовая тема.

Алёна же постепенно объединяла нас, “недобитых” казанских рокеров. При университете, в котором Ленин учился, имелся концертный зал, и она там, фактически на чистом энтузиазме (скорее всего, ей ни хрена не платили), устраивала концерты разных групп. “Ангелов и демонов” в том числе. Потом ещё и спонсоров находила, чтобы привозить московских артистов».

«Не скажу, что фанатела от “Ангелов и демонов”, – поясняет Михайлова, – но в какой-то момент почувствовала, что хочу продвигать эту группу. Собственно, это стало одним из мотивов моего переезда в Москву. Отправилась туда с мечтой сделать “Ангелов и демонов” знаменитыми на весь мир».

«Ещё в Казани, в конце 80-х, Алёна занималась концертной деятельностью уже весьма уверенно, – говорит Васьков. – Хотя при первой нашей встрече я и подумать не мог, в кого она в дальнейшем переродится. Была такая молодая весёлая девчонка, пипетка. Казалось, ну потусит в нашей среде пару-тройку лет, потом замуж выйдет, остепенится».

«В тот период я собственноручно проклёпывала свою куртку и джинсы специальными болтами, изготовленными в расположенной возле дома ортопедической мастерской, – рассказывает Алёна. – Никакой рокерской одежды в магазинах ещё не продавали. Примерно в таком виде и институт окончила. Поскольку училась хорошо, меня оставили работать в вычислительном центре нашего же КАИ[2]. При распределении я могла выбирать варианты трудоустройства. Побывав до этого на производственной практике, я точно поняла, что на завод не пойду. А в вычислительном центре был плавающий график. Периодически появлялась возможность выходить в вечернюю смену, а днём заниматься другими делами, своим рок-клубом, которым я буквально жила. Однако я должна была отработать по профильному распределению три года. Как раз в это время казанский университет построил современный вместительный концертный зал – “УНИКС”. Тогда же, в 1991-м, возникла и одноимённая баскетбольная команда, теперь очень известная. Новый зал позиционировали как первую в Казани полноценную концертную площадку, качественно отличавшуюся от различных заводских актовых залов и ДК. При нём создали продюсерский центр. К моей радости и изумлению, те люди из городской администрации, что гонялись за мной из-за “чёрной” афишной расклейки, предложили мою кандидатуру в качестве одного из руководителей этого центра. Они понимали мои менеджерские способности. Однако перейти из одной вузовской организации в другую тогда ещё было непросто. Оказаться в университетском продюсерском центре, который назвали “А + А”, я могла, лишь “открепившись” из своего авиационного института. Для этого ездила в Москву, где решать бюрократические вопросы мне помогали, опять же, казанские чиновники.

В “А + А” моими коллегами были Фарид Мухамедьяров, и сейчас организующий концерты в Казани, и Айдар, впоследствии ставший большой персоной, ведущим на популярном казанском “Бим-радио”. Нам приходилось заниматься совершенно разными вопросами. А я ещё вела в одиночку всю финансовую отчётность. В принципе, не особенно дружу с цифрами, но мышление у меня математическое. В нашем трио, видимо, только я могла что-то считать, поэтому бухгалтерию доверили мне. Таким маленьким составом мы проводили масштабные фестивали. Под недельный международный фест пантомимы, в котором и “Маски” выступали, и “Лицедеи”, и звёзды из Польши, Болгарии; город бесплатно предоставлял нам главную сцену Татарского театра. Мы встречали сотни артистов, селили их в гостиницах, сопровождали на выступления. Потом с успехом сделали большой музыкальный конкурс, где собрали все наиболее интересные казанские рок- и поп-группы. Тогда я с Максом Швачко познакомилась. Он был солистом англоязычной группы “Росика”, занявшей на этом конкурсе первое место. Макс оказался выпускником мединститута, врачом-психиатром».

«В рок-клубе я познакомился с “Ангелами и демонами” и ещё многими музыкантами, – рассказывает Швачко. – Там тусовались группы самых разных жанров – от рокабилли до хард-энд-хеви, – и все между собой общались, дружили. А Михайлова поддерживала эту атмосферу и периодически куда-то нас подключала. Приезжали в Казань какие-нибудь звёзды, а на разогрев в их концерте ставили две-три местные, рок-клубовские команды.

Алёна была кем-то вроде арт-директора, а выглядела как панкушка, в косухе. В тот период мы с ней ещё тесно не общались. Просто периодически пересекались на сейшенах или в клубе. Подружились, когда она в Москву приехала. Если есть дружба между мужчиной и женщиной – вот это она, наши с ней отношения».

Глава 2

«Отдел по борьбе с артистами»

Из той казанской рок-клубовской тусовки Швачко перебрался в Москву одним из первых. «В столицу меня в 1992-м вытащил саунд-продюсер Язнур Гарипов, приехавший туда чуть раньше, – говорит Макс. – Он устроил меня администратором к Маше Распутиной. Её тогдашний муж и директор Володя Ермаков как-то сказал мне: “Говорят, артистам стали давать бабки за альбомы”. В этот момент в России как раз приняли закон, по французской модели, об авторских и смежных правах. А Распутина записала новый альбом “Синий понедельничек”, который сводил Язнур. Володя предложил: “Можешь объехать с нашим альбомом все дистрибуторские компании и продать его?” В ходе “показов” альбома я натолкнулся на Виталия Белякова – президента “Студии Союз”, который понравился мне своим деловым подходом. Мы быстро договорились, он попросил у меня доверенность, обсудили детали сделки. И поинтересовался: сам-то чем занимаешься? Стал ему рассказывать, показал кассеты нашей группы “Росика”, с хорошей полиграфией, двусторонним вкладышем. Футболку подарил. У нас и мерч тогда был на высоте. Он удивился: “Ни хрена себе, мы и то худшего качества кассеты выпускаем”. А затем предложил: “Давай ко мне в “Союз”, будешь контракты заключать”. И я вписался в дело.

“Союз” на том этапе имел несколько торговых “кустов”, где реализовывались аудиокассеты. У метро “Новослободская”, у “Таганской”… В каждом “кусте” – по 5–6 палаток. А вдали от центра города, на улице Азовской, находился наш склад с большой комнатой, в которой стояли магнитофоны, синхронно записывавшие новые кассеты. Нажимаешь одну кнопку – пишется первая сторона сразу на сотне кассет. Затем оператор их переворачивал и писал вторую сторону.

Поначалу мы были только кассетной фирмой, но кассеты выпускали классные, заказывали их в Турции у компании RAКS. Перевозили грузовиками. В одной фуре 240 тысяч штук. Шёл такой заказ до Москвы две недели. Вокруг нас монстры действовали: “Мороз рекордс”, “Гала рекордс”… Они уже компакт-диски издавали, каталоги свои составляли. Серьёзные ребята. А мы подписывали множество контрактов именно на кассетную дистрибуцию. Раздували свои склады и отличались от других тем, что очень серьёзно занимались рекламой. Первыми стали осваивать инфоспонсорство, договаривались с радиостанциями, газетами. А параллельно заключали контракты с артистами. Первый договор я подписал с Владимиром Кузьминым, на два альбома. Их, например, “Радио 101” активно продвигало».

Краткая справка:

«Студия Союз» (часть концерна «Союз»), основанная в 1988 году, – старейший и один из самых узнаваемых лейблов звукозаписи России. За десятилетия своего существования выпустил более 1200 наименований музыкальной продукции. Особую известность получили «союзовские» номерные сборники популярной музыки, издающиеся с 1991 года по настоящее время. В 1992 году у «Союза» уже появились своя тон-студия и фирменный магазин на Арбате. В концерне возникли дочерние лейблы – «Инди Рекордс», «Электрик Рекордс», Metal, «Танцевальный рай» и другие.

«Студия Союз» первой в отечественном рекорд-бизнесе наладила разработку собственного дизайна обложек кассет и дисков, занялась выпуском CD (производство в Швеции) и DVD на российском рынке. Первым из отечественных рекорд-лейблов профессионально включилась в организацию концертов и продюсирование артистов.

«Постепенно приходило понимание того, что такое рекорд-лейбл, – продолжает Швачко. – Как-то мы с Беляковым приехали к владельцу Polygram Russia Борису Зосимову. В его офисе я увидел табличку A&R. Спрашиваю: это что? Зосимов пояснил: отдел артистов и репертуара. Ага, думаю, нам такой надо».

Макс, естественно, сразу вспомнил о своём казанском, школьном и рок-клубовском, окружении. В частности, о деятельной «панкушке» Алёне, чья продюсерская активность уже перерастала масштабы её родного города. «Наш центр “А + А”, наверное, раньше всех стал привозить в Казань новых российских поп-звёзд, таких как Валерия или Леонид Агутин, – говорит Алёна. – Увидев по телевизору выступление Агутина на конкурсе в Юрмале, где он занял первое место, мы решили не просто позвать его к нам на одно выступление, а устроить ему тур по Татарстану: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск… Когда Лёня приехал в Казань и мы познакомились, я ни с того ни с сего сказала: знаешь, скоро мы с тобой в Москве увидимся. Хотя никаких перспектив переезда в столицу у меня ещё не просматривалось. А несколько месяцев спустя Агутин появился со своим альбомом в московском офисе студии “Союз”, увидел там меня и чуть с ума не сошёл! Спросил: “Ты что, знала?” Нет, говорю, не знала. Но так загадала.

Когда Макс Швачко волшебным образом оказался одним из руководителей “Союза”, ему понадобились там “свои люди”. Во время небольшого отпуска я приехала в столицу, и Макс предложил встретиться. Он с горящими глазами рассказал, как они в “Союзе” сделали первую кассету с вкладышем – альбом Тани Булановой “Странная встреча”. Показал этот альбом, и его оформление меня потрясло. Макс объяснил, что намечается дичайший прорыв, теперь “Союз” все кассетные альбомы будет выпускать в таком виде. Тут же предложил: “Не хочешь всё бросить в Казани и перейти к нам?”. А мне в Казани действительно становилось скучно. Про организацию концертов там я всё знала, закрывать финансовые отчёты – утомило… Жалела лишь о своём рок-клубе. Хотя уже не удавалось уделять ему достаточно внимания, им в большей степени занималась моя заместительница. Клуб потихоньку затухал. Да и времена изменились. Нужда в подобных местах исчезла.

Всю отпускную московскую неделю приходила тогда к Максу в “Союз”, просто по-дружески ему помогала с утра до вечера. Очень заинтересовалась такой работой и к моменту возвращения в Казань не сомневалась, что хочу продолжать этим заниматься. Дома буквально за три дня приняла решение, уволилась из института, убедила родителей в том, что поступаю правильно, собрала вещи и уехала обратно Москву. А там обнаружила, что раньше смотрела на мир сквозь розовые очки. Оказалась в чужом городе, без привычной поддержки родных и друзей. Рассчитывать могла только на себя.

Моя стартовая зарплата в “Союзе” составляла 50 долларов. Съёмное жилье в Москве в такую сумму не вписывалось. Поначалу нелегально поселилась у своей подруги в общаге института культуры на Левобережной, откуда добираться в “союзовский” офис на “Курской” совсем не близко. В общежитие попадала с трудом: то проскакивала под турникетом-вертушкой, то влезала через окно, поскольку вахтёры меня регулярно ловили и буквально выпихивали на улицу. Кроме того, студенты в общаге вели такую весёлую ночную жизнь с пьянками-гулянками, что выспаться там я совершенно не могла. На меня же обрушился вал новой работы, обязанностей. Режим был дико напряжённый. К вечеру очень уставала, приезжала в общежитие, а там только жизнь в это время начиналась. Месяца два продержалась и почувствовала, что дальше так невозможно. Но тут мне как раз повысили зарплату до 100 долларов. За 50 в месяц сняла достаточно чистенькую, закрывавшуюся на ключ комнату в коммуналке, в доме, торцом выходящем на Садовое кольцо, вблизи от офиса “Союза”. Правда, в доме том отсутствовала горячая вода. В душ ходила в общественную баню. Зато в моей комнате имелся электрический чайник, что важно, поскольку появляться на общей кухне опасалась. Там бегали крысы и гудели соседи-алкоголики. Соседей в квартире было трое.

Прожила там больше года и, в общем-то, научилась абстрагироваться от этой коммунальной атмосферы. Возвращалась с работы за полночь, оловянным солдатиком падала на кровать, несколько часов спала и опять шла в офис, до которого было пять минут ходьбы. Но в одну прекрасную ночь только уснула, как соседи устроили такую разборку друг с другом, что другие соседи вызвали ОМОН, который ворвался в квартиру и зачем-то выломал дверь и в мою комнату. Спросонья с трудом поняла, что происходит, почему вокруг меня стоят люди в милицейской форме, с дубинками. Наутро пришла к Максу со словами: “Всё, там я больше оставаться не могу”. Он увеличил мою зарплату до 150 долларов, и за сотню в месяц я сняла в доме на Большой Коммунистической улице свою первую отдельную квартиру. Она, конечно, стала тусовочным местом. Там у меня проводили вечера многие музыканты. Группа “А-Студио” варила на кухне плов, с ней приходил Арман Давлетьяров, будущий гендиректор телеканала “МУЗ-ТВ”, часто бывали друзья-коллеги из “Союза”».

Краткая справка:

До 24 июня 1992 года в России официальный курс доллара держался на рекордно низком уровне – 56 копеек за доллар. Но произвести обмен по такому курсу было нереально. А с 1 июля 1992 года официальный валютный курс стал соответствовать реальной ситуации на рынке. Доллар сразу подорожал до 125 рублей. Через полгода – уже до 415 рублей, ещё через несколько месяцев за него давали полторы тысячи. Эта геометрическая прогрессия быстро привела к деноминации рубля.

В том же 1992-м вышел федеральный закон о приватизации, и в России начал формироваться институт собственности. Средняя цена квадратного метра жилья в Москве балансировала на уровне 500–600 долларов. Довольно скоро она увеличилась вдвое: до 1000–1200 долларов за квадратный метр. Соответственно росли и цены на аренду комнат и квартир в столице. За 50 долларов в месяц отдельные квартиры действительно никто не сдавал.

Московское одиночество Алёны развеялось быстро. Во-первых, активно расширялся круг её общения, во‐вторых, с Максом, предложившим ей возглавить «отдел по борьбе с артистами», она стала почти неразлучна (напомню, речь исключительно о дружбе). «Мы буквально день и ночь находились вместе, – рассказывает Швачко. – Работы было столько, что контактировали постоянно. Я жил возле “Курской”, напротив нашего офиса. Алёна – в соседнем доме. Расходились на несколько часов по своим квартирам поспать и снова встречались по работе. У Михайловой как-то сразу стало получаться. Во многом – благодаря её потрясающей эмпатии. Мне всегда казалось, что в музыке она понимает не много, но так собирает и организует людей вокруг себя, что безошибочно определяет хиты. Не лично определяет, а как бы точно считывает реакцию окружающих. Никогда не указывал ей: “Послушай вот это и то”. Говорил: “Тут новый материал, изучи”. И она изучала, оценивала его перспективность.

С появлением Алёны в “Союзе” я передал ей контакты всех артистов, с которыми уже сотрудничал, и пояснил: “Теперь общаться с ними будешь ты”. С тем же Кузьминым, с Пресняковым и другими. И опять сработали располагающие свойства её характера. Она моментально со всеми музыкантами подружилась. Никто из них, наверное, сейчас не помнит меня, но все знают её и продолжают с ней общаться».

«А меня в “Союз” позвала Алёна, – говорит Васьков. – Я уже не играл в “Ангелах и демонах”. Работал в Казани ведущим на радио и ТВ. В общем-то, был достаточно востребован, имел сразу три места работы. Но стало скучно. Периодически выбирался в Москву – снимать интервью с популярными артистами. Как-то повстречал Алёну, и она сказала: “Чего ты там сидишь? Перебирайся к нам, у нас тут всё кипит”».

«“Союз” тогда являлся фантастически прогрессивной, не похожей ни на кого компанией, – говорит Михайлова. – Мы опережали всех за счёт собственной молодости и настырности “лимитчиков”. Москвичкой в нашем штате была лишь бухгалтерша. Остальные “союзовские” сотрудники приехали из провинции покорять и “рвать” столицу. Помню, заходил к нам Серёга Мазаев и смеялся: “Только в Казани избавились от местной мафии, как тут, в Москве, своя казанская мафия образовалась”. Мы тогда внимательно прочитали знаменитую книгу Дональда Пассмана “Всё, что вам нужно знать о музыкальном бизнесе” и учились у американских коллег, как действовать. Первыми создали в своей компании большой дизайнерский отдел, где собрались талантливые ребята, разрабатывавшие оформление вкладышей альбомов наших артистов, их рекламный имидж. Постепенно стали выпускать коллекционные издания. В какой-то момент поняли, что нужно подписывать с исполнителями юридические контракты. Поначалу этими нюансами приходилось заниматься мне, но после нескольких накладок сформировали свою отдельную юридическую службу.

Да, я училась на собственных ошибках. Например, однажды в “Союз” обратился Аркадий Укупник. За пару недель до своего кремлёвского сольника ему захотелось выпустить сборник собственных песен на CD (“Союз” тогда уже и компакт-дисками занимался). Он принёс фонограммы, сказал, что со всеми исполнителями договорился. Мы умудрились всё сделать в срок, а через день после выхода сборника к нам прилетели несколько факсов с претензиями от фирм, владевших правами на записи. Так я узнала, что значит быть правообладателем.

В другой раз пришёл Александр Файфман, тогда уже, несмотря на молодость, являвшийся заметной персоной в российском шоу-бизнесе. Сказал, что “генералы попросили” его срочно и красиво издать пластинку Людмилы Зыкиной. Мы придумали интересный дизайн диска, стремились к максимальному качеству, Файфман тоже участвовал в рабочем процессе. Но после того как тираж передали заказчикам, Александр появился в нашем офисе с зелёным лицом. На заводе в Швеции, где мы выпускали свою продукцию, русского языка никто не знал, и “мастер” альбома Зыкиной перепутали с записью шансонной певицы Каролины. Конечно, весь тираж вскоре перепечатали правильно, но поскольку при заказе звучало слово “генералы”, мы были изрядно напуганы.

Ещё один напряжённый случай связан с Юрием Айзеншписом, человеком, как многие помнят, очень специфическим. В “Союзе” он общался только со мной. Звонил регулярно часов в шесть-семь утра, поскольку вставал рано. А мой рабочий день заканчивался обычно часа в два-три ночи. Но я привыкла, что вместо будильника меня разбудит Айзеншпис. Когда мы выпускали дебютный альбом Влада Сташевского, безусловно, Юрий Шмильевич контролировал всё. Но, несмотря на наше усердие и его дотошность, каким-то образом на обложке диска вместо имени Влад написали Впад, да ещё сделали две ошибки в фамилии певца. Когда привезли диски, все были в шоке. Я думала, что конкретно мне Айзеншпис ноги оторвёт. Тоже пришлось перепечатывать весь тираж.

Впрочем, такие разборки не повлияли на мои добрые воспоминания об Айзеншписе. Он был образцом продюсера, который при дикой требовательности вкладывал в своего протеже массу любви и заставлял всех вокруг также поклоняться этому артисту. У тебя просто не было выбора».

Свои «косяки» Алёна переплавила в опыт. Поняла, что любой проект стоит реализовывать поэтапно и чётко распределять ответственность его участников на каждой стадии. Для чего желательно наладить внутри компании схему отчётности и обмена информацией.

«Мы усиленно занялись рекламой, промо, презентациями, – объясняет Михайлова. – Сделали, по лекалам американских компаний, отдел артистов и репертуара (A&R). У трёх менеджеров “Союза”, которые вели проекты, взаимодействовали с исполнителями и их директорами, появилась персональная ответственность за все аспекты работы. А потом стали открывать подлейблы по музыкальным направлениям, и я их все координировала».

Свои импонирующие окружавшим её людям душевные свойства Алёна сочетала с определённой бизнес-хваткой. В этом плане она прошла успешную стажировку у «союзовского» босса Виталия Белякова, который часто вёл переговоры с артистами и дистрибьюторами. Михайлова сидела рядом, наблюдала и сделала вывод, что «не следует в диалоге акцентироваться на том, что нужно тебе. Важнее понять позицию собеседника, показать ему, какие выгоды он получит от вашего сотрудничества. Причём сделать это так, чтобы он поверил: без твоего предложения ему не обойтись».

Глава 3

Лиана Меладзе продаёт бананы, а должна – музыку

«Студия Союз», ставшая позже концерном, росла и развивалась в первой половине девяностых аршинными шагами благодаря усилиям руководящего «казанского ядра», которое тоже увеличивалось. Вслед за Швачко и Михайловой получил должность в компании Васьков. «Предполагалось, что я возглавлю телевизионный отдел, – говорит Женя. – Но в итоге стал руководить рекламным отделом и подготовкой выпусков “Союзинформбюро”, анонсировавших наши новые релизы и новости об артистах.

В определённый момент у нас в работе находилось сразу более ста проектов! Мне эта нагрузка казалась чрезмерной, а Алёна, напротив, с таким темпом вполне справлялась. Она – фанат, готовый работать сутками. В Москве у неё уже появилась менеджерская жилка, что-то начальственное. Хотя в домашней обстановке она оставалась такой же, как прежде. Поэтому я предпочитал наше “внеофисное” общение. И иногда учился у неё каким-то деловым подходам, понимая, что за ней не угнаться».

«Васькова мы позвали именно рекламой заниматься, пиаром. “Союз” же регулярно разные промоакции устраивал, – рассказывает Швачко. – А следом я подтянул своего одноклассника Сашу Бочкова, чтобы он у нас торговлей рулил. Так сформировался управленческий костяк. Отдел A&R – Михайлова, реклама – Васьков, торговля – Бочков. А я возглавлял лейбл в целом. Над всеми нами находился Беляков, но он решал иные задачи: открытие сети фирменных магазинов “Союза”, создание нашего видеолейбла, развитие фотоотдела (был заключён контракт на поставку японских фотоаппаратов Fuji), ещё и “железом” (аппаратурой) занимался. За музыку же в “Союзе” отвечал я со своей командой».

В состав этой команды вскоре влилась ещё одна молодая девушка – Лиана. Опять-таки, инженер по образованию, но, как ни странно, без казанских корней. Зато с известной фамилией – Меладзе. Вроде бы случайный карьерный шаг младшей сестры Константина и Валерия Меладзе (которые в первой половине девяностых уже высоко котировались в российском поп-рейтинге) оказался поворотным не только для неё, но и для Алёны, нашедшей в новой сотруднице «Союза» свою лучшую подругу и делового компаньона на всю жизнь. Незадолго до их встречи «Союз» как раз выпустил успешнейший первый альбом Валеры – «Сэра». И курировала его издание, разумеется, Михайлова.

«А я тогда работала инженером в Грузии, – говорит Лиана, – но вскоре потянулась поближе к искусству, устроилась осветителем в театр имени Руставели. Мне там нравилось, однако в стране грянул экономический кризис, и всё стало ужасно. Поразмыслила о своих перспективах, села в автобус и после четырех суток пути оказалась в Москве. Туда меня никто не приглашал, и братьев о своём приезде я не предупредила. Стала устраиваться самостоятельно. На первых порах пошла продавать бананы. Когда мои братья это обнаружили, Валера взял меня за руку, привёл к Алёне и попросил (так, чтобы я не слышала): “Возьми её к вам, я сам тебе буду передавать для неё 200 долларов в месяц. Ей даже зарплату платить не надо”. Так мы с Алёной познакомились, и отсюда всё закрутилось».

«Впервые мы повстречались с Алёной на пресс-пати в клубе “Жар-птица” у “Баррикадной”, – говорит Валерий Меладзе. – Я тогда изучал Москву и кулуары шоу-бизнеса. Много ходил по клубам, где собирались журналисты, продюсеры, выступали мои друзья-коллеги: Володя Пресняков, Игорь Саруханов, “А-Студио”… Мы восхищались друг другом, и это эмоционально стимулировало в творчестве. На одной из таких вечеринок ко мне подошла девушка: “Здравствуйте, я – Алёна Михайлова из студии “Союз”. Мы могли бы стать издателями ваших альбомов”. В тот момент я работал с Женей Фридляндом и понимал, что не вправе напрямую о чём-то договариваться с представителями лейблов. Алёна оставила свою визитку. Решили встретиться позже, в более подходящей для переговоров обстановке. Некоторое время спустя Женя сам мне сказал: “Предлагают выпустить наш альбом на “Союзе”. Это сейчас одна из самых продвинутых компаний по изданию компакт-дисков и промоушену проектов. Давай заедем к ним”.

Приехав в “Союз”, я опять увиделся с Алёной. Она напомнила, где мы пересекались раньше. Переговоры прошли удачно и быстро. Мы стали сотрудничать. Иногда я, мало-мальски освоив передвижение по Москве за рулём автомобиля, просто так приезжал в их “штаб” в здании завода “Арма” на “Курской”, поскольку там была молодёжная классная команда. Нам было о чём поговорить: о новой музыке, радиостанциях, которые тогда возникали, каких-то концертах, телепрограммах. Эта компания активно разрасталась, а носителем её энергетики и духа, на мой взгляд, являлась именно Алёна. Скажем, Беляков, Швачко занимались финансами, организацией производства, а Михайлова – креативом. И непосредственно контактировала с артистами. С ней было легко и приятно общаться».

Краткая справка:

Первый в России «игровой центр» под названием «Жар-Птица» торжественно презентовали в одной из сталинских московских высоток на Пресне, 27 августа 1993 года. Заведение состояло из двух вместительных залов – «белого», отведённого под казино, ежедневно принимавшее сотни новых русских, и «чёрного» – с танцполом, сценой и баром, где проводились презентации и концерты популярных артистов, а также периодически устраивались пресс-пати, собиравшие ведущих музыкальных журналистов, деятелей шоу-бизнеса и светских репортёров столицы. В 1996 году казино переименовали в «Беверли-Хиллз», и на его «повторном открытии» присутствовали звезда Голливуда Чак Норрис, мэр Лас-Вегаса Джен Джонс и будущий президент США Дональд Трамп.

«С Алёнкой наша близкая дружба завязалась не сразу, – поясняет Лиана. – В “Союз” я попала жутко закомплексованной, на русском говорила с заметным грузинским акцентом. И, упаси господь, вообще не хотела общаться с артистами. Очень стеснялась. Собственно, до сих пор испытываю этот комплекс и неловко себя чувствую при встречах с музыкантами (если они не из нашего лейбла). Я к творческим людям отношусь с особым пиететом. А Алёна, наоборот, общается с артистами свободно. Когда я с ней познакомилась, постоянно удивлялась, что она их совершенно не боится, знает, что им сказать, даже потребовать. Она казалась такой крутой, что дотянуться до неё невозможно.

Меня приняли в “Союз” курьером. В нашем офисе у Курского вокзала работало тогда 11 человек. Все сидели в одной комнате, окна которой выходили на Нижний Сусальный переулок».

«Когда Валера принёс первые 200 долларов “зарплаты” для Лианы, – вспоминает Михайлова, – я отказалась, сказав, что не понимаю, как мы раньше без его сестры обходились. Она настолько эффективна и работоспособна, что мы ей 300 долларов будем платить».

Глава 4

Мой лучший друг – пират

Ко второй половине девяностых фирма «Союз» уже стала одним из ведущих игроков отечественного музыкального рынка. Гигантские объёмы продаж, разветвлённая дистрибьюторская сеть, узнаваемый логотип, сотни популярных исполнителей на контракте, собственный концертный отдел, и отдельной строкой – ежегодные сборники хитов «Союз», являвшиеся, по сути, национальным поп-чартом, где новые шлягеры давно сияющих звёзд перемешивались в одном трек-листе с удачными дебютами молодых музыкантов. Для некоторых артистов попадание в «союзовский» сборник навсегда осталось главным достижением в карьере.

«Сборники являлись нашей визиткой и прерогативой Белякова, – говорит Швачко. – Он их придумал, когда музыку ещё на катушки записывали, и лично собирал каждый выпуск. Эти подборки демонстрировали самый актуальный срез российской попсы. Как только на рынке выстреливал новый хит, скажем, “Я оглянулся посмотреть” Максима Леонидова[3], даже если это была песня артиста, не связанного с “Союзом”, Беляков поручал Алёне забрать её на любых условиях. Сборник “Союза” составлялся из всего наиболее популярного в конкретный момент».

«Никто из наших конкурентов в этот период не понимал, как мы подписываем артистов, давая им много денег, – вспоминает Швачко. – В чём наш успех? Легальная розница росла медленно. На официальном рынке у основных рекорд-лейблов продажи CD были плюс-минус одинаковыми. А вокруг бушевало пиратство. И я придумал антипиратскую шумную акцию. Для чего мы даже ввели в наш штат милицейского офицера, возглавлявшего в главке МВД кадровую службу.

В ряде крупных российских городов (Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону…) тогда появились пиратские заводы, массово выпускавшие контрафактные аудионосители. Мы стали инициировать антипиратские “нападения” на такие предприятия. Как бы реагируя на официальный запрос от правообладателя контента, из Москвы приезжали омоновцы и “мочили” тот или иной пиратский завод. После чего владельцу завода предлагалось купить у нас лицензию на выпуск аудиопродукции. Сначала нам платили немного, потом всё больше и больше».

«В Москве, Питере, других больших городах мы продавали полноценные лицензии с большими вкладышами, по 15 центов за экземпляр, – поясняет Алёна. – Но были и так называемые дешёвые лицензии, для пиратов, с односторонними, пятицентовыми вкладышами».

«Году в 1995–1996-м каждый из таких заводов покупал у нас лицензию на полмиллиона, миллион, а то и больше кассет, – продолжает Макс. – Соответственно, денежный оборот “Союза” вырос на порядок. А потом мы добавили партнёрство с Warner. В их каталоге Мадонна, Фил Коллинз, Эрик Клэптон… Тут лицензия за экземпляр вообще центов 30 стоила. Платили “Союзу”. Помимо собственного финансового роста, мы фактически легализовали российский рынок звукозаписи. В каждом городе существовало, как правило, два пиратских производителя. Они следили друг за другом. Мы договаривались с одним из них, а второй тут же бежал к кому-то из наших конкурентов. В общем, все переходили на лицензию. Но “Союз” был “первее”, поэтому в каждом регионе мы выбирали самого сильного компаньона».

Наиболее значительный «региональный компаньон», Евгений Ладик, встретился «союзовцам» в Ростове-на-Дону. Осенью 2006 года, когда этого бизнесмена расстреляли в упор на пороге собственного офиса, СМИ публиковали целые абзацы с описанием его деятельности. За десятилетие до своей гибели Ладик состоял с «Союзом» в очень взаимовыгодных и тесных отношениях. Для Алёны он и вовсе оказался маркетинговым индикатором. И после расставания с «Союзом», когда Михайлова стала гендиректором амбициозного современного лейбла Real Records, она продолжала контактировать с влиятельным ростовским авторитетом. Михаил Козырев[4] в период своего генпродюсерства на «Нашем радио» много взаимодействовал с Алёной как с коллегой по холдингу и запомнил любопытную деталь: «Всякий раз, когда я интересовался у Алёны, выстрелит ли тот или иной новый проект, она отвечала: мне нужно поговорить с Ладиком. То есть это происходило на самом раннем этапе принятия решений, когда определялось – подписывать группу или нет? И порой Михайлова сообщала: “Ладик сказал – это не покатит. Не продадим”. Складывалось ощущение, что у неё с данным человеком, которого я, кстати, никогда не видел, есть постоянная активная коммуникация».

«Мог ли он влиять на нашу репертуарную политику? – рассуждает Швачко. – Да, порой влиял. Помимо того что дилеры приносили нам доход, покупая лицензии “Союза”, мы всегда им говорили (даже конференцию для них в пансионате устраивали): давайте везите нам всё, что пользуется спросом. У них же были самые реальные данные. Что звучит из уличных ларьков, то и востребовано. Таким образом, например, из Поволжья нам прислали записи группы “Рок-острова” и “Золотое кольцо” (тоже через Ладика, по-моему). Сказали: во всех палатках там играет. У группы уже три альбома выпущено. Мы их вызвали в Москву. Сразу подписали контракт, дали им 20 или 30 тысяч долларов. Они охренели, поскольку вообще никому не известны были. Но мы-то понимали, что сейчас их миллионным тиражом продадим.

Помню, Зосимов узнал, что мы договорились с “Золотым кольцом”, и тут же, как нам сказали, подписал на свой лейбл два или три фолк-коллектива. Он думал, что фолк попёр. А фолк как давал полтора процента продаж, так и оставался на том же уровне. Это просто конкретно “Золотое кольцо” попёрло».

«О Ладике складывались легенды, – говорит Михайлова. – Он был мощнейшей персоной. И не просто зарабатывал деньги, а любил своё дело. Люди его плана тогда почти все являлись выходцами из бандитской среды. Но я не испытывала боязни, общаясь с ним. Хотя, конечно, знала, кто он и каков его бэкграунд. Ладик был намного старше меня, тем не менее у нас сложились достаточно доверительные отношения. Мы сотрудничали, иногда по-доброму смеялись над ним. Например, когда он, со своим ростовским размахом, приносил нам с Лианкой шампанское и огромные букеты роз в золотой обёртке. Самые дорогие, наверное. Розы могли быть синего цвета. Ему казалось это очень стильным, а нам они напоминали погребальные венки. Но главное, в пору отсутствия интернета, “статистики скачиваний” и прочей подобной информации Ладик был нашим лучшим музыкальным экспертом, фактически гласом народа. И имел колоссальный маркетинговый опыт».

«“Нэнси” со своим “Дымом сигарет с ментолом”, “Божья коровка” с “Гранитным камушком” у “Союза” тоже появились по наводке дилеров, – продолжает Швачко. – И Круга нам они привезли из Твери. Мы же первые с ним договор заключали.

Дилеры присылали ходовые новинки Бочкову в торговый отдел. Мы этот материал передавали Алёне, и она начинала работать с новыми артистами и их представителями, подписывала контракты, почти гарантированно успешные, ибо это были кандидатуры, уже отобранные рынком, как сейчас соцсети отбирают. Нам присылали столько стилистически разной музыки, что постепенно мы организовали в “Союзе” систему подлейблов, которые в целом тоже курировала Михайлова: шансонный “Мастер-саунд”, металлический (им Женя Аксёнов занимался), “Электрик рекордс”, “Инди рекордс”. Свои готовые релизы они “отгружали” в большой “Союз”.

И свою массированную телерекламу мы в середине девяностых обеспечили. Пришли к президенту “Видео Интернешнл” Юрию Заполю, поинтересовались: “Есть у вас непроданные рекламные слоты?” – “Есть”, – ответил он. “Так давайте их нам”. А слотов оказалось полно. Мы получали их регулярно, и вскоре стало казаться, что “союзовская” реклама крутится на российских телеканалах чуть ли не каждые пятнадцать минут. Скажем, первый постсоветский сольный диск Аллы Пугачёвой “Не делайте мне больно, господа” мы так раскручивали. Запустили по телику интенсивный показ рекламных роликов с хлёсткими слоганами и обратным отсчётом дней до релиза. В 1995–96-м “Союз” вошёл в десятку самых рекламируемых брендов на российском ТВ. Мы соседствовали в этом рейтинге с такими мировыми монстрами, как Procter & Gamble, Coca-Cola и т. п.».

Краткая справка:

Первый в новой российской истории альбом Аллы Пугачёвой «Не делайте мне больно, господа» презентовали на большой московской пресс-конференции 15 декабря 1995 года и на следующий день в ресторане «Метрополь». Спустя пять дней он поступил в продажу и уже через неделю возглавил рейтинг дистрибьюторской сети студии «Союз» и всей страны.

К священному «союзовскому» ежегодному сборнику хитов в ту пору добавились столь же регулярные жанровые подборки «Двигай попой!», «2000 % живой энергии» в которых мелькали десятки имён – от будущих фестивальных хедлайнеров до групп, не продвинувшихся дальше маленьких клубных сцен. «Союз» впечатлял своим глобальным охватом отечественного музыкального рынка. Это была настоящая ловля «неводом», дабы оставить себе всё, что покрупнее, и отсеять незначительное. Алёна, как «главный в «Союзе» по мейнстриму», а также «артистам и репертуару», по сути, рулила этой селекцией. И попутно расширяла свой дружеский круг, в который стали добавляться музыканты, известные сейчас всей стране.

Глава 5

«Танцы минус», Пресный – в плюс?

В 1996-м с Михайловой познакомился молодой питерец Слава Петкун, только создавший группу «Танцы минус». У «Танцев» ещё не было ни синглов, ни альбомов, ни поклонников, но Петкун чувствовал, что всё это он найдёт в столице, куда и переместился незадолго до встречи с Алёной.

«Летом 1996-го я приехал в Москву. Задружился с Димой Нестеровым из “Свинцового тумана”, Женей Каценельсоном (“Кошки Нельсона”), Димой Таравковым (группа “Экзе”), – рассказывает Петкун. – Они тогда только пробили на “Союзе” лейбл “Инди рекордс”. А вскоре обстоятельства сложились так, что я оказался, по сути, ведущим в этом “союзовском” инди-проекте. Занимался обложками дисков, собирал песни, мастерил их на “Мосфильме”. Новые артисты сами слетались в “Союз”, особенно когда появился первый релиз “2000 % живой энергии”. Его обсуждали критики, о нём говорили радиостанции».

Ход «Союза» действительно получился резонансным и неожиданным. Компания, ассоциировавшаяся до этого исключительно с народным мейнстримом, вдруг собрала под ярким брендом и мощно толкнула на российский музыкальный рынок новую плеяду отечественных рок-музыкантов, ориентированных на актуальнейшее в тот период брит-поповое звучание.

«По ходу работы над сборником “2000 % живой энергии” я познакомился с Алёной, – говорит Петкун. – Затем она пришла вместе со всем штабом “Союза”: Бочковым, Васьковым, Швачко, курившим трубку, на концерт “Танцев” в клуб Bells, где директором был Каценельсон. Пригласил туда всех Нестеров. Мне он сказал, что в “Союзе” шло какое-то собрание по очередным релизам и прямо после него все отправились на наше выступление. Дима предложил: “Сегодня же у Славки сольник, поехали послушаем, что он поёт”. Они ведь все меня знали как выпускающего менеджера их инди-лейбла, со своей музыкой я в тот момент в “Союз” не лез. И тут послушали концерт, прониклись нашим творчеством. Особенно им понравилась песня “10 капель”. Вскоре Алёна подписала с нами контракт. На эту песню отсняли клип, и наш дебютный альбом, выпущенный “Союзом”, тоже назвали “10 капель”.

Хотя ребята мы тогда были проблемные. Вели себя кое-как, хамили, рассказывали пошлые анекдоты, открывали ногами двери, в прямом смысле слова. Для того чтобы что-то получилось, мне казалось, надо не только дружить, но и конфликтовать со своей выпускающей компанией. Если не посылаешь никого на хер, не переворачиваешь столы, стулья, то всё застрянет на уровне рядовых офисных исполнителей. С ними тоже приходилось ругаться, но далее подключалось их руководство. Странным образом нам всё сходило с рук. Вспоминаю то время и понимаю, что на месте Михайловой давно бы на хрен нас послал. Но Алёна почему-то так не поступала. Наоборот, всячески нам помогала, продвигала. Она очень коммуникабельная. Сейчас принято говорить – эмпатичная. А мне больше нравится – сочувственная, умеющая сопереживать людям».

«В ту пору артисты были ещё совершенно безответственными, неорганизованными, – считает Лиана. – Они не понимали, что надо вовремя явиться на подписание контракта, фотосессию, обсуждение дизайна обложки их альбома и т. п. Многое нам приходилось делать фактически без них, но им это ужасно не нравилось. Лишь Алёне удавалось их встряхивать, ставить в какие-то рамки. Причём с лёгкостью. Без упрёков и конфликтов. Она спокойно решала вопросы с Киркоровым, Агутиным, директором Пугачёвой… С моим братом Валерой, само собой, общалась легко, с Володей Пресняковым… У Алёны есть особый дар общения. Ей доверяют творческие, гениальные порой люди».

Несколько лет Михайлова сохраняла и доверие главы «Союза» Виталия Белякова, человека, по мнению Лианы, «достаточно авторитарного, способного запросто взять и выгнать навсегда половину артистов, с которыми уже собирались подписать контракты». Не понравилась «союзовскому» шефу и дорогостоящая идея с «подписанием на новый альбом» Владимира Преснякова – младшего. Но тут Алёна, невзирая на иерархию, продюсерскую логику и прочий рационализм, отступить не могла. Ею двигало что-то большее, чем её подкупающая эмпатия. И такой порыв убедил даже Белякова.

«Где-то зимой 1996-го Михайлова и Швачко пригласили меня в “Союз”, – вспоминает Пресняков. – Приехал к ним офис, и мы как-то сразу по-дружески стали общаться. Я заметил, что Алёна очень любит и трепетно относится к тому, что я делал раньше. По ходу разговора они мне предложили: “А давай запишем твой новый альбом”. К этому моменту я уже года два ничего не мог записать, поскольку жизнь складывалась так, что и пару часов в студии нормально провести не удавалось. То звали на какие-то съёмки, презентации, юбилеи, то концерт у кого-то должен был отработать. А я мечтал, как “фирмачи”, залечь на дно и записать альбом. Поэтому Алёне с Максом ответил: “Я с удовольствием, только сделаем это в Америке, где у меня есть Лёня Гуткин со своей студией”. Идея, в принципе, была на уровне бреда. Но они согласились».

«Статус Вовы был тогда бомбическим, – говорит Михайлова. – Его записи продавались миллионными тиражами. Я рассчитывала, что так получится и с новым альбомом. Правда, артист находился в ту пору в совершеннейшем кураже. Распадался их союз с Кристиной Орбакайте, вокруг Володи кружилось множество людей. Он приезжал в студию, и через пять минут там собирались ещё три десятка его друзей. Всё сразу превращалось в сейшен, потом в тусовку. Первую песню из нового диска, который назвали “Слюньки”, он записывал в московской студии, и там мне выставили счёт за 100 часов работы! За одну песню!».

Когда возникла тема с Америкой, я была счастлива. Договорилась о партнёрстве с авиакомпанией “Трансаэро”, и мы бесплатно летали в Штаты бизнес-классом. Хотелось просто вырвать Вову из московской среды, где сотни приятелей ходили за ним хвостом. А он же безотказный. В Штатах у него, конечно, тоже компания нашлась. И “Парк Горького” там жил в то время, и другие знакомые музыканты, но всё же в Америке было больше шансов сосредоточиться на записи».

Краткая справка:

Созданная ещё на закате СССР, осенью 1991 года, компания «Трансаэро», стала первым частным авиаперевозчиком в России. На протяжении многих лет занимала второе место (вслед за «Аэрофлотом») по годовому пассажирообороту среди всех отечественных авиакомпаний. Прекратила своё существование по совокупности причин в октябре 2015 года.

«В Америке я кайфовал; ежедневно в течение двух месяцев входил в студию и погружался в работу, ни на что не отвлекаясь, – говорит Пресняков. – Мне казалось, что получается очень неплохой материал. Когда приехала Алёна, я показал ей песню “Через тысячу лет”, думая, что эта тема вообще разорвёт всех. Она послушала и деликатно сказала: “Та-ак, Вова… Надо делать что-то другое”. Я ей: “Как? Ты что! Эта песня всем зайдёт, она же такая фирменная”. Не то чтобы я тогда напрягся на Алёну, но был удивлён: неужели она не понимает классность такого трека? Но выяснилось, что именно Михайлова смотрела в корень и была права. Из альбома “Слюньки” не вышло ни одного серьёзного хита. Разве что “Чёрное море” более-менее активно крутилось. И “Дуська” ещё, кажется.

“Слюньки” не стрельнули, как мы планировали, в основном по моей вине. Я сделал альбом как бы в другой культуре. Он получился американизированным, не попал в текущее российское время, когда происходила резкая перемена вкусов. Безусловно, я приобрёл колоссальный опыт, работая над этим проектом, но народу он не понравился”.

«“Слюньки” не провалились, но получились не столь успешными, как ожидалось, – считает Алёна. – Там были клёвые треки, хотя и не ставшие большими хитами. Сказалось определённое заигрывание в западную музыку. Однако никакой судьбоносной для меня отрицательной роли этот альбом не сыграл. Хотя знаю, что некоторые так предполагали. И даже связывали с этим мой последующий уход из “Союза”. Просто, когда случился кризис 1998 года и мы подчищали разные долги, выяснилось, что на проекте “Слюньки” у нас серьёзные потери. Отчасти в этом винили меня. Но никаких оргвыводов не последовало. Расставание с “Союзом” я планировала раньше и решение приняла самостоятельно, почувствовав, что вне этой компании уже могу сделать и заработать больше».

«Презентовали “Слюньки” в декабре 1996-го в магазине “Союза” на Старом Арбате – вспоминает Владимир Пресняков. – Какие-то вещи, которые Алёна придумала для этой акции, мне были чужды. Но кругом тогда расцветала пафосная стилистика. На презентации мне установили громадный памятник. Я подобных моментов всегда стеснялся. Пришлось сильно напиться, чтобы туда пойти. Помню, как мы с Сашей Маршалом, полупьяные, приехали в магазин, и там много людей выстроились ко мне за автографами, которые я раздавал на фоне своего трёхметрового монумента. Чувствовал себя Лениным. Смешно и нелепо. Но я понял, что Алёна мыслит другими, крупными категориями, которых в моей голове просто нет, поскольку я никогда никого не продюсировал. С первой нашей встречи я видел в ней не обычного молодого менеджера, а очень способного продюсера. Я, скажем, заметил тогда, как звучит из каждой палатки и здорово продаётся “Золотое кольцо”. И понимал, что это благодаря Михайловой. Она чувствует какой-то алгоритм песенного успеха, и к ней надо прислушиваться.

Однако после выхода “Слюнек” в профессиональном плане мы на некоторое время расстались. Сохранив при этом чистоту нашей дружбы. Я даже не взял гонорар за этот альбом, который мы прописывали в договоре. Поскольку чувствовал свой косяк в том, что он не продался в тех объёмах, которые компенсировали бы большие расходы на него, включая двухмесячное проживание в Штатах.

Я продолжил жить своей жизнью, Алёна – своей. Обстоятельства нас развели, и мы не виделись, наверное, лет десять. Я не знал, что у неё происходило в это время, а она, как потом мне сказала, следила за моей судьбой».

Глава 6

«Я сожгу твой гардероб перед Курским вокзалом!»

То, что Михайлова не утратила интерес к «своему» артисту, даже прервав с ним сотрудничество, совершенно естественно. Родственное отношение к тем, кто был или остаётся причастен к её работе – ключевое свойство Алёны. В полной мере она раскрыла его в собственном лейбле – Velvet Music, а развивать начала в «Союзе», где «семейственность» атмосферы в коллективе отмечали многие из пересекавшихся с «союзовскими» ребятами.

«Потому что по 18 часов в сутки мы проводили в офисе, – вспоминает Лиана. – И, помимо работы, фактически всё делали сообща: покупали одежду, кушали, ездили отдыхать вместе с Алёной. Она, кстати, тогда очень странно одевалась, и мы регулярно над ней ржали. А Алёна смеялась вместе с нами. У неё потрясающее чувство юмора и спокойное восприятие иронии в свой адрес. Дима Федякин, единственный среди нас москвич и стильный парень, улыбался и обещал: “Алёна, я соберу весь твой гардероб и сожгу на площади перед Курским вокзалом”. Как-то зимой он утащил из офиса Алёнкино пальто, оранжевое, с рыжим хвостом. Не помню даже, в чём она до дома дошла. Наверное, какую-нибудь куртку взамен ей Федякин оставил».

«Димка всегда следил за модой, – говорит Алёна, – очень стильно одевался и однажды потряс моё сознание, рассказав о носках за 8 долларов. В тот момент мне казалось невероятным, что носки могут стоить столько же, сколько я тратила в неделю на еду! Он действительно стебался над моим внешним видом и корректировал его. Потому что одевалась я, конечно, очень смешно. Казань из меня не сразу вышла».

Другим человеком, когда-то критиковавшим повседневный имидж Михайловой, был известный продюсер Александр Иратов. В определённый период они с Алёной оказались коллегами по «Союзу», когда Иратов возглавил концертный отдел компании. Тогда завязалась и их дружба, сохранившаяся по сей день. Но начиналось всё не с шуток и дискуссий о красивой одежде, а с классической для девяностых брутальной «разборки», памятной (уже с улыбкой) Алёне и сегодня.

«Как-то раз Иратов, мегапродюсер и муж Алёны Апиной, совладелец рекорд-компании, вместе со своим бизнес-партнёром Сергеем Киселёвым приехали в “Союз” с претензиями к Белякову, – рассказывает Михайлова. – К тому моменту я проработала в “Союзе” ещё совсем немного и на всякий случай любых крутых представителей шоу-бизнеса побаивалась, а Иратов мне вообще казался монстром.

Проблема возникла из-за того, что Александр Борисович продал новый альбом Апиной сразу нескольким лейблам. Нормальной юридической базы в нашем звукозаписывающем бизнесе ещё не существовало, и он просто раздал кассеты с “мастером” альбома в разные компании, получив от каждой аванс. Потом эти компании, в том числе “Союз”, столкнулись лбами на рынке, когда выяснилось, что они параллельно выпускают одну и ту же пластинку. И у них на неё равные права. Естественно, издатели решили, что за такую подставу никто Иратову дальнейшие роялти выплачивать не будет. А альбом, надо заметить, оказался очень успешным по продажам.

Александр напрягся. Он был в то время такой значительный, немножко бандит, как многие тогда. И вот приехал с Киселёвым к Белякову “решать вопрос”. А Виталий Петрович отправил меня беседовать с ними, сказав, что подойдёт попозже, но так в переговорной и не появился. В итоге два здоровых мужика – Иратов и Киселёв – долго рассказывали мне, какая проклятая компания “Союз”, что они тут всё взорвут-разнесут и конкретно меня вывезут в лес. Несколько месяцев потом я озиралась, выходя с работы, жила с постоянным чувством страха. А затем мне дозвонился Иратов и сказал, что нужно встретиться. С каким ужасом я ехала на эту встречу из съёмной квартиры в Конькове к спорткомплексу “Олимпийский” – не забуду никогда. Предполагала, что, возможно, это мой последний путь.

Тему встречи Иратов по телефону не обозначил. Но ничего хорошего не ожидала. Когда пришла в указанное место, подъехали два “мерседеса”. Я таких красивых машин раньше не видела. За рулём одной – Иратов, за рулём другой – Киселёв. И тут смотрю – рядом с Иратовым сидит улыбчивая, располагающая к себе девушка (это была Юля Высоцкая, их пиар-менеджер, ставшая позже моей близкой подругой). Подумала, что, если они с ней приехали, наверное, меня сейчас не убьют».

Краткая справка:

Среди иномарок, начавших активно завозиться в Россию в девяностых, особой популярностью пользовались американские Chevrolet, Buick, Lincoln и многие другие (как новые, так и б/у). Но самым дорогим и престижным лотом считался купе Mercedes-Benz 600 SEC. Этот роскошный автомобиль, прозванный бюргерами «канцлером Колем», удачно вписался в постсоветскую страну, стал её легендой. В базовой комплектации «шестисотый мерседес» в 90-е стоил 130–180 тысяч долларов, а с «начинкой» цена переваливала за 200 тысяч. За бронированный «мерс», полезный ряду тогдашних российских бизнесменов, отдавали вовсе сумасшедшие по тем временам суммы: от трёхсот тысяч до полумиллиона «зелёных».

«Села к ним в машину, и мы доехали до маленького ресторана напротив Военторга, – продолжает Алёна. – Там Александр с Сергеем вдруг стали совершенно нормальными людьми, рассказали о своей идее премии “Серебряный диск”, которую хотят вручать рекорд-лейблам по результатам продаж аудионосителей, и поскольку “Союз” к тому моменту выпускал наибольшее количество альбомов, без нас им было не обойтись. Но так как с Беляковым они по-прежнему не общались, то попросили меня предоставлять им данные о наших продажах и другую нужную для премии статистику.

После той встречи у меня отлегло, я преодолела ещё один свой страх. А вскоре с Иратовым и Киселёвым вообще подружилась. У них был успешнейший бизнес по производству CD на уральском заводе – единственном тогда в России печатавшем компакт-диски. В стране уже появились проигрыватели и плееры для CD, а дисков отечественных ещё практически не выпускалось. Все рекорд-компании заказывали их за границей, а это же дополнительные затраты на доставку, растаможку и прочее. Только у Иратова с Киселёвым были свои компакты. Они отправляли их машинами с Урала в Москву. Зачастую до столицы груз не доезжал, его прямо по пути раскупали заказчики. Доходы ребята получали фантастические. Но потом они разругались и разошлись. Иратов захотел перевести Алёну Апину в “Союз”, что было крайне сложно в силу разных деловых нюансов. Я тогда активно включилась в переговорный процесс, и мы достигли нужного результата».

Глава 7

Прощай, «Союз», или Михайлова слезам не верит

Энергичность Михайловской натуры вполне сочетается в её профессиональной деятельности с умением при необходимости быть сдержанной и терпеливой. Эти свойства Алёна оттачивала, опять-таки, «практикуясь» у Белякова, то есть почти бесконфликтно взаимодействуя с жёстким и властным боссом «Союза» на протяжении нескольких лет. Их музыкальные вкусы совпадали отнюдь не всегда. Однако, будучи сотрудником дисциплинированным, она не оппонировала шефу, а учитывала его пожелания и укрепляла благополучие фирмы.

«Мы выпускали и Ларису Черникову, и певицу Диану, потом ставшую солисткой “Рефлекса”, и ещё много “голимой попсы”, которая нам совсем не нравилась, – говорит Лиана. – Но у абсолютного попсовика Петровича имелся неоспоримый аргумент – миллионные тиражи кассет этих исполнителей и очередь из “полупиратов”, которые съезжались к нам за подобным товаром со всей страны. Поэтому Беляков, разумеется, давал указания таких артистов подписывать. В “Союзе” более всего отмечались наши успехи именно “по тиражу”. А цифры были реально громадные. Мы постоянно проводили какие-то pre-party, after-party, презентации, пресс-конференции, посвящённые выходу различных альбомов и сборников».

Тем не менее «союзовская» эпоха «казанской мафии» и примкнувшей к ней Лианы, несмотря на успешное развитие концерна, во второй половине девяностых неожиданно закончилась. Из «Союза» последовательно ушли все (кроме Бочкова), кого когда-то собрал в этой структуре Швачко. Он и сам ушёл. «К 1998 году мы начали с Беляковым страшно ссориться, – рассказывает Макс. – Он в прямом смысле слова сошёл с ума. Стало понятно, что пора уходить из компании». Вот, что об этой ситуации говорит Лиана: «Я отработала в “Союзе” пять лет, а Алёна – шесть. И мы ушли вместе. Тогда много факторов сошлось: российский дефолт 1998-го, кризис наших взаимоотношений с Беляковым, ещё ряд моментов…»

«Кризис в компании возник от того, что вся наша “татарская команда” приносила учредителям “Союза” многомиллионные прибыли, но сами мы по-прежнему “жили на одну зарплату”, в съёмных квартирах (кроме Макса Швачко), – считает Алёна. – Мой максимальный заработок едва достигал тысячи долларов в месяц. Владельцы компании просто вовремя не чухнули, что их менеджеры уже выросли, и, чтобы сохранить их в штате, пора иначе выстроить с ними отношения».

Пока «казанцы» готовились к выходу, в «Союз» подтягивались новые люди, в частности нынешний глава РАО Максим Дмитриев, на которого Алёна Михайлова и вообще обстановка в офисе произвели яркое впечатление.

«В “Союзе” я появился накануне 1997-го, когда там сформировалось музыкальное издательство, – вспоминает Дмитриев. – Пришёл в концерн из военной системы, в первые месяцы работы ещё оставался в офицерском звании. Официально уволили меня из Вооруженных сил к лету 1998-го. Моим непосредственным начальником в “Союзе” оказался Лёша Сафрин, тоже бывший военный. Мы занимались авторскими правами, прочими юридическими и управленческими вопросами, а рядом с нашими комнатушками, за стеклянной дверью, располагался весь A&R во главе с Алёной. Они для меня олицетворяли неведомый шоу-бизнес, что-то не вполне организованное, похожее на броуновское движение. Я издалека к ним присматривался, а они, думаю, присматривались ко мне. На тот момент я выпадал из общей системы координат. Пришёл какой-то человек, бывший военный, вечно хмурый… До сих пор помню весь тот “союзовский” состав. Они общались с артистами. К ним в переговорку приходили звёзды, которых я раньше живьём не видел. Только по телевизору. Для меня это было чудом.