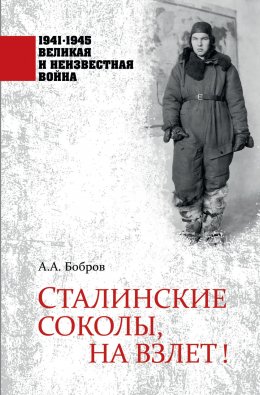

Сталинские соколы, на взлет!

1941–1945. Великая и неизвестная война

© Бобров А.А., 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

Время подвига

Егор Исаев

- Мое седое поколенье —

- Оно особого каленья.

- Особой выкладки и шага

- От Сталинграда до Рейхстага…

…Близ станции Лемболово, под Ленинградом – Петербургом, стоит памятник из серого гранита в окружении сильных, растрепанных ветрами сосен, крепко вросших в каменистую почву Карельского перешейка. На памятнике высечены головы трех летчиков в шлемофонах – Алешина, Гончарука, Боброва. Самый молодой член экипажа – стрелок-радист Николай Бобров – мой старший брат. Для меня, рожденного через два года после его гибели – вечно старший брат, который всю жизнь ведёт, как путевая звезда над озёрами Карельского перешейка, наставляет, хранит меня, подсказывает темы книг и этой – в серии, где открываются неизвестные страницы Великой Отечественной…

Бывая на берегу Лемболовского озера под соснами бывшей границы с Финляндией, у гранитного монумента, я всегда вспоминаю чеканные строки Александра Прокофьева: «Забудьте, что можно забыть, / Но храните: / Россия стоит на граните! / Запомните сердцем и стойте на том – / Как есть на граните, на камне седом!» Я запомнил. Хотелось бы сберечь, расширить и передать эту память. Сегодня это важно как никогда: ведь мы последние, кто не просто застал это великое, седое и святое поколение победителей, а принял у них эстафету, работая, учась и сочиняя рядом, кто попробовал подхватить боевое знамя, которое овеяно пламенем новых сражений и пробито осколками социально-политических взрывов. Ну и семейные архивы завещаны нам, и в двух школах имени Николая Боброва – в Бауманском районе Москвы и в поселке Лесном под Питером именно я как бы олицетворяю живую связь с героями таких далёких для школьников событий.

Но уже надвинулись новые испытания для России, время напомнить страницы истории, ратных подвигов предков, извлечь уроки для обновлённых. Когда смотрю на канцлера Отто Шольца, вспоминаю и его дедушку – офицера вермахта и понимаю, как Германия 30-х упорно, при всех своих нацистских «особенностях», прямо и неуклонно продолжала давнее стремление к первенству в Европе, которое веками определяло путь германской нации. Даже сугубо либеральный германский социолог Макс Вебер (во всех российских вузах социологи штудируют!) писал во время Первой мировой войны: «…Мы, 70 млн немцев… обязаны быть империей. Мы должны это сделать, даже если боимся потерпеть поражение». Позывы этого устремления немцев уходят корнями в глубь веков. Надо помнить, что именно германские племена создали империю Карла Великого, позднее на ее фундаменте сложилась Священная Римская империя. Именно эта «империя германской нации» создала то, что называется «европейской цивилизацией», начала завоевательную политику европейцев с сакраментального Drang nach Osten – «натиска на Восток».

Как автор книги «100 великих славян» в издательстве «Вече», хочу напомнить, что половина «исконно» немецких земель вплоть до VIII–X веков принадлежала славянским племенам, которые творили культуру, историю, созидали государства и литературу, но многие из них были покорены, ассимилированы, уничтожены. Поэтому присвоение плану войны против «варварского» СССР названия «план «Барбаросса» – неслучайное совпадение. Эта идеология первенства Германии как основополагающей силы «европейской» цивилизации явилась исходной причиной двух мировых войн. Да и в разжигании третьей мировой, так называемой гибридной войны роль Германии снова огромна. Причем в начале Второй мировой Германия смогла действительно (пусть и ненадолго) осуществить свое устремление. Вторгаясь в пределы той или иной европейской страны, немецкие войска встречали необъяснимое по своей слабости и нерешительности сопротивление. Кратковременные схватки армий европейских стран с вторгнувшимися в их пределы германскими войсками, за исключением, может быть, славянской Польши, являли собой скорее соблюдение некоего ритуала войны, чем реальное сопротивление. Чрезвычайно много написано и снято фильмов о дутом европейском «движении Сопротивления», якобы бы наносившем серьёзный урон Германии и свидетельствовавшем, что Европа упорно отвергала свое объединение под германским главенством. Но, за исключением Югославии, Албании, Польши и Греции, масштабы Сопротивления – тот же идеологический, западнический миф. Несомненно, режим, навязываемый Германией в оккупированных странах, не устраивал широкие слои населения. В самой Германии тоже существовало сопротивление нацизму, но ни в том, ни в другом случае это не являлось сопротивлением страны и нации в целом. Например, в движении Сопротивления во Франции за пять лет погибло 20 тысяч человек; за тот же срок около 50 тысяч французов погибло, воюя на стороне немцев, то есть в 2,5 раза больше! Кстати, Рейхстаг в 45-м яростно защищала и французская часть.

Надо помнить при всех новомодных версиях и домыслах, что к 1941 году почти вся континентальная Европа так или иначе, но без особых потрясений вошла в состав новой империи с Германией во главе. Из существовавших двух десятков европейских стран почти половина – Испания, Италия, Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия, Финляндия – совместно с Германией вступили в войну против СССР, послав на Восточный фронт свои вооруженные силы. Особо подчеркну для этой книги: Финляндия – тоже! Остальные европейские страны не принимали участия в военных действиях против СССР, но так или иначе «работали» на Германию, или, скорее, на новообразованную европейскую империю. Например, лучшее оружие для вермахта ковала Чехия. Это необходимо помнить для того, чтобы понимать, какой военной и промышленной махине противостоял СССР, какое неимоверное усилие требовалось от каждого солдата и труженика тыла. Выдающуюся роль сыграло поколение 20-х годов не только потому, что было молодым, полным дерзостных сил и новых навыков выпускников авиа- и радиоклубов, а потому что с окончанием Гражданской войны победили (пусть не всегда в жизни, но во многих головах и сердцах) идеалы социализма и… православия.

Да, не удивляйтесь! Те мальчики-идеалисты, мой брат-коммунист были, конечно, ближе к исполнению христианских заповедей, чем нынешние неофиты или лицемеры, которых народ назвал «подсвечниками». Не случайно известный религиозный философ, бывший диссидент Виктор Тростников выступил в «Литературной газете» с неожиданной статьёй «Между марксизмом и Евангелием». Он пишет в ней про великий раскол, более принципиальный и значимый, чем разделение в XI веке на католиков и православных. Западное общество, подготовленное к этому Возрождением и протестантизмом, избрало вариант – стать голыми материалистами, вытравить из своей души религиозное чувство и сосредоточить все устремления исключительно на устроении как можно более комфортной жизни на земле, а русский народ, не имевший такой подготовки, избрал второй: поверил в новую «научную» святыню – марксизм-ленинизм и тем самым сохранил свою религиозность, по крайней мере до того момента, когда недостатки и ложность новой святыни вылезут наружу: «Этот раскол имел громадное историческое значение. Как показал Владимир Соловьёв, религиозное чувство, то есть стремление иметь святыню, отличает человека от животных. Отказавшись от этого чувства, западный человек стал на путь превращения в consuming animal – потребляющее животное. Современный западный человек уже не интересуется ничем, кроме телесного комфорта. Русский человек избрал опасный вариант ложной веры, но, по счастью, когда её ложность стала очевидной, наука отозвала своё отрицание Бога и даже стала приводить аргументы в пользу Его существования, так что сохранивший своё религиозное чувство русский народ смог снова обратить его на подлинную святыню, убрав со своего аналоя «Капитал» и возвратив на него Евангелие. Таким образом, советский период нашей истории оказался для нас промыслительным и даже спасительным, поскольку законсервировал нашу религиозность и не дал нам превратиться, подобно западноевропейцам, в «потребляющих животных». Наша и западная цивилизации принципиально разошлись, о чём неоднократно говорил наш президент. Таков исторический факт, на признании которого нам всем следовало бы сойтись». Увы, Виктор Николаевич, не сходятся все. Более того, антисоветизм, антисталинизм со всеми сопутствующими охаиваниями огромного периода истории, самой Победы навязываются многими СМИ и являются частью государственной политики, несмотря на все рассуждения президента.

Как бы там ни было, в бой первым и безоглядно вступило это поколение. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года с 23 июня была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905–1918 гг. рождения, а 1919–1923 гг. уже служили, как мой старший брат). То есть призывалась не «зеленая молодежь» призывных возрастов, а взрослые мужчины, или уже отслужившие в Красной армии, или неоднократно прошедшие до войны военные сборы. К тому же они в основной массе уже идеологически были сформированы советской властью. Именно они, по замыслам советского руководства, должны были обеспечить «победу на чужой территории и малой кровью». Увы, жизнь и перечисленные выше обстоятельства оказалась суровее.

Вторая мобилизация в 1941 году была объявлена 10 августа – вскоре после падения Смоленска, когда масштабы военного противостояния стали катастрофичны и очевидны. 10 августа ГКО издал постановление о мобилизации военнообязанных 1890–1904 годов рождения и призывников 1922–1923 годов рождения. Итак, призывают молодежь 18–19 лет (рвущихся в бой) и 37–51-летних мужчин, причем больше половины из этого призыва (родившиеся в 1890–1899 гг.) хорошо помнили Первую мировую или сами участвовали в ней и знали, что «германец – противник серьезный», и имели опыт позиционной войны. Кстати, подлежал мобилизации и мой отец 1894 года рождения, но из-за страшных ран (32 осколка шрапнелью в теле), полученных во время Брусиловского прорыва в Карпатах, он был освобождён, а вот дядя Витя 1896 года рождения оказался призванным и был награждён двумя орденами Красной Звезды. Стоит сказать, что первая настоящая боевая награда его племянника Николая – орден Боевого Красного Знамени.

Всего к концу 1941 года было мобилизовано 14 миллионов человек, но именно 20-летние, уже получившие армейский опыт, ставшие младшими командирами и специалистами, потянули дальше основную лямку войны. Именно из этого поколения вышла потом и вся великая фронтовая поэзия, а позже – лейтенантская и солдатская проза Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, Константина Воробьева, Евгения Носова, Виктора Некрасова и многих других. Может быть, самый талантливый из поэтов, не вернувшийся с войны, – Николай Майоров написал хрестоматийные стихи «Мы были высоки, русоволосы…»:

- Мы все уставы знаем наизусть.

- Что гибель нам? Мы даже смерти выше.

- В могилах мы построились в отряд

- И ждем приказа нового. И пусть

- Не думают, что мертвые не слышат,

- Когда о них потомки говорят.

Но если я говорю о своём русоволосом старшем брате по праву потомка, то фронтовики сами успели рассказать о своём святом поколении и передать эстафету нам. Мой наставник и товарищ Николай Старшинов писал:

- Солдаты мы. И это наша слава,

- Убитых и вернувшихся назад.

- Мы сами рассказать должны по праву

- О нашем поколении солдат…

Его жена Юлия Владимировна Друнина на многих своих выступлениях подчёркивала, что из их поколения уцелело 4 % воевавших (потом я не мог найти точного подтверждения этой цифре), но именно они сконцентрировались и родили выдающихся писателей, чтобы запечатлеть подвиг народа. Конечно, и более старшие – Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Константин Симонов – были корреспондентами, написали великие страницы о войне, но с лейтенантами и рядовыми пришла окопная правда и пронзительная лирика, завершилось полное осознание великого подвига как ежедневного кровавого труда и духовного порыва. Уверен, что и брат мой, останься он жив, если бы и не стал выдающимся писателем, то наверняка написал бы свою книгу о личной и общей, державной войне. Об этом говорят и его человеческие таланты, и молодые письма самых трудных лет. Читатели в этом убедятся…

Наверное, самым важным фактором Победы советского народа в Великой Отечественной войне стал массовый героизм. Около 500 советских летчиков применили в воздушном бою таран. Десятки экипажей, как и капитан Николай Гастелло, как и экипаж моего старшего брата, направили свои горящие самолеты на скопления боевой силы противника. Характерно, что число Героев – воинов ВВС было около 2400 человек, но первый героический лётчик носил имя и фамилию Иван Иванов!

На рассвете (в 04:25) 22 июня 1941 года свой первый и последний бой в небе над Ровенской областью принял заместитель командира эскадрильи 46-го истребительного авиационного полка старший лейтенант И.И. Иванов. Поднятый по тревоге, он совершил вылет во главе звена истребителей И-16 на перехват вражеской авиагруппы (от 6 до 9 бомбардировщиков Не-111), приближавшейся к аэродрому Млынов. В ходе стремительной атаки наши летчики подбили один из немецких бомбовозов. Остальные, сбросив беспорядочно бомбы, повернули назад. При возвращении на свой аэродром Иванов заметил прямо по курсу очередной немецкий бомбардировщик. Не раздумывая, советский летчик пошел на сближение с ним. К этому времени у него закончились боеприпасы и было на исходе горючее. Несмотря на плотный пулеметный огонь противника, советский летчик сумел настичь вражеский самолет и таранным ударом сбить его. Очевидцы, наблюдавшие таран с земли, отметили, что немецкий летчик видел зашедший ему в хвост советский истребитель и, пытаясь избежать атаки, стал заваливаться на крыло, чтобы уйти в пикирование, но Иванов, сделав горку, рубанул винтом по хвостовому оперению бомбардировщика. После тарана И-16 старшего лейтенанта Иванова с сильным креном повело в сторону. От машины что-то отвалилось, но было видно, что летчик пытается управлять сильно поврежденным истребителем и посадить его в поле. Однако в нескольких метрах от земли самолет стал сильно раскачиваться, а затем почти отвесно рухнул вниз. От полученных травм и ранений отважный летчик скончался в госпитале г. Дубно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1941 года старшему лейтенанту И.И. Иванову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Он оказался единственным из советских летчиков, совершивших 22 июня воздушный таран и удостоенных за этот подвиг высокой награды Родины. Трагически закончилась встреча с нашим истребителем и для немецкого бомбардировщика. От удара Не-111, пилотируемый унтер-офицером Х. Вольфайлем (H. Wohlfeilem), потерял управление, врезался в землю и взорвался на своих бомбах (в 5 км от г. Дубно). Весь экипаж при этом погиб (по другим данным – неприятельские летчики, кроме погибшего воздушного стрелка, пропали без вести).

В этой книге будет рассказано о погибших героях и о главной потере семьи Бобровых, но автор никогда не забывал о страшных цифрах общих потерь. Помимо 8 млн потерь на полях сражений советская страна понесла урон минимум в 16 млн гражданских лиц. В одном только блокадном Ленинграде погибло от голода, холода и болезней около 800 тыс. человек. На оккупированных немцами Украине и Белоруссии было убито 4,8 млн человек. Из них детей в возрасте до 14 лет более 150 тыс. человек – будущее страны. Крайняя жестокость, беспощадность к гражданскому населению были характерны для оккупантов из «цивилизованных стран». До 4 млн советских граждан погибло в немецком плену. Более 3 млн умерло от ран в госпиталях и лазаретах во время войны или после её окончания. Миллионы гражданских лиц числятся пропавшими – они не вернулись из плена, без вести пропали на оккупированной территории. Большинство из них – русские. Конечно, не только русские воевали с немецким агрессором. Если в Первую мировую войну попытка призыва в армию тюркских народов Азии закончилась для царского правительства огромным восстанием, то в Великую Отечественную войну вместе со славянами против немцев воевало 4 млн «азиатов» (только тюрков погибло в этой войне более 500 тыс.). Многие цифры взяты из статистических исследований под общей редакцией кандидата военных наук, профессора АВН генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева, с которым мне довелось познакомиться на чтениях «Прохоровское поле».

Вот сравнительный анализ (не полный, только лишь начальными строками!) гибели военнослужащих разных национальностей в ВОВ 1941–1945 годов.

И так далее – до одного тувинца и эвенка.

Видно, что наибольшие потери на полях сражений ВОВ понесли русские. Эта гигантская убыль оказалась впоследствии критической. Надо понять, что западные земли, присоединенные к Украине и Белоруссии, дали прибыль славянского населения, но на возрождение хозяйства, например. Тратились те же русские силы: в тот же Львов перемещались из РСФСР целые заводы с русским населением. Это же можно, кстати, сказать и о Прибалтике – что такое рижский ВЭФ или предприятия Вильнюса? Все эти русские трудяги в одночасье оказались унижаемыми гражданами независимых государств. А Россия-то приросла лишь редконаселённой Карелией да землями Карельского перешейка, откуда съехали финны, а заселяли их те же выходцы из РСФСР. Невосполнимые потери!

Конечно, было немало убито и украинцев, и евреев, многие из которых храбро сражались. Весьма трагичной оказалась судьба белорусского народа. В первые месяцы войны вся территория Белоруссии была оккупирована немцами. В ходе войны Белорусская ССР потеряла до 30 % своего населения. На оккупированной территории БССР гитлеровцами было уничтожено 2,2 млн человек. (Данные последних исследований по Белоруссии такие: фашистами уничтожено мирных жителей – 1 409 225 человек, уничтожено пленных в немецких лагерях смерти – 810 091 человек, угнано в германское рабство – 377 776 человек.) Также известно, что в процентном соотношении – количество погибших солдат/количество населения – среди советских республик большой урон понесла Грузия. Из 700 тыс. жителей Грузии, призванных на фронт, не вернулись почти 300 тысяч. Увы, при президенте Саакашвили взрывали мемориалы и памятники павшим солдатам. Этого кощунства ему ни небеса, ни народ Грузии не должны простить! Ещё раз скажу – гибли лучшие из святого поколения!

Надоело читать в либеральных СМИ, что действия Красной армии в ходе Великой Отечественной войны были бездарны, не эффективны, что слишком много мы теряли людей в боях с фашистскими армиями – «трупами путь к Победе устилали». Напомним, что в первые шесть месяцев войны основные потери составляли пленные. Причиной тому была внезапность нападения, неготовность армий и блестящая реализация немцами тактики окружений с применением техники. Немцы грамотно действовали в наступлении, пока не были разбиты под Москвой и Сталинградом. За два года войны русские приобрели опыт боевых действий, превосходящий опыт армий Гитлера, воевавших в Европе с 1939 года, освоили массовый выпуск новых образов вооружения – те же танки Т-34 и бомбардировщики Пе-2. После двух лет Великой Отечественной войны именно Красная армия неуклонно била немцев. Скорость наступления РККА в 1944–1945 годах превышала темп германского блицкрига 1941 года в среднем на 20–30 км в день. В 1944 году немцы в войне с СССР имели армию, превосходившую численностью РККА лета 1941 года, но она была разбита не менее молниеносно, чем армии СССР в 1941 году. Пример из русской военной истории: 11 мая 1945 года была завершена Пражская стратегическая наступательная операция. В ходе ее ликвидирована 860-тысячная группировка гитлеровцев, которая отказалась капитулировать. Наши безвозвратные потери составили 11 265 человек. То есть к концу войны на каждого убитого или раненого русского приходилось 76 гитлеровцев. После разгрома страшного врага возвращались не просто победители, а носители новой идеологии, патриоты, бессребреники. По-моему, петербуржец и американец Иосиф Бродский, о котором я написал нелицеприятную книгу, слишком грубо обобщил, создав не сложный, как пишут, а ложный поэтический образ тех, «кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою». Та же Юлия Друнина, комиссованная из армии после контузии в конце 1944 года, без страха вернулась в Москву и стала посещать лекции в Литературном институте. В начале победного сорок пятого в журнале «Знамя» была напечатана подборка её стихов, а в марте 1947 года Друнина приняла участие в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, была принята в Союз писателей. Вот как заботились о молодой смене! В 1948 году вышла её первая книга стихов «В солдатской шинели». Это был символический по тем временам образ: демобилизованные из армии фронтовики, за неимением гражданской одежды, продолжали ходить в форме, как и её первый муж – прекрасный поэт-фронтовик Николай Старшинов. У Юлии Владимировны есть стихотворение на эту тему:

- Я принесла домой с фронтов России

- Весёлое презрение к тряпью —

- Как норковую шубку, я носила

- Шинельку обгоревшую свою.

И если русские писатели XIX века, как образно выразился Фёдор Достоевский, вышли из гоголевской «Шинели», то советские поэты военного поколения, несомненно, вышли из шинели солдатской. Потом у Друниной были огромные тиражи, гонорары, достаток и слава. Она стала даже народным депутатом Верховного Совета, но это только окончательно открыло ей глаза на творящееся с любимой страной, она ушла из жизни 21 ноября 1991 года, незадолго до Беловежского сговора в декабре и полного развала СССР. В прощальном стихотворении Юлии Владимировны появляется «избранный с глазами инока», не удержавший страну от развала. Потом многие поклонники гадали, а журналисты выпытывали у младшей подруги Друниной – Татьяны Кузовлевой, с которой мы учились в семинаре Льва Ошанина в Литературном институте, кто это? Она темнила: «Это стихотворение, по моим догадкам, было обращено к коллеге Юли по Верховному Совету СССР. Недели за две до трагедии она позвонила, позвала гулять в соседний Петровский парк. Мы жили рядом. Я не пошла. Позже винила себя, но действительно в тот момент не могла. Была важная причина. «Юля, давай завтра походим!» – «Нет, завтра я не смогу. Ну, зря, Татьяна, зря, я хотела тебе рассказать одну историю. Я, кажется, влюблена!» Перед этим она уже обмолвилась об одном депутате. Известном юристе, очень интеллигентном человеке с четкой позицией… Нет, нет, не Собчак! Как-то Юля встретилась с ним взглядом, и ей показалось, что у него тоже в глазах что-то промелькнуло. И это ее вдохновило, оживило душу. Не знаю, испытывал ли он на самом деле такое же чувство влюбленности, какое было у нее? Или она его приписала? Да это и не важно. Главное, Бог послал ей перед уходом возможность вновь испытать окрыленность души. Она ушла в полете! Юриста с глазами инока я видела на панихиде в Доме литераторов. Он пришел с супругой…» Характерный рассказ: он говорит и о натуре самой поэтессы – фронтовички с романтической душой, и об уровне современной журналистики: спросить о Собчаке после строчки об иноке, который пытался удержать страну от развала. Разве это про мэра, добившегося переименования Ленинграда в Санкт-Петербург?

Повторяю хорошо известные данные и прописные истины, но и стараюсь найти пронзительные строки и потрясающие примеры, потому что преподаю в Московском гуманитарном университете и знаю, как мало молодёжь знает о Великой Отечественной войне, о главных битвах и слагаемых Победы, о каких-то конкретных героях. Некоторые положительные сдвиги в преподавании истории произошли, но воспитательная работа по-прежнему отделена от «образовательных услуг» или проводится формально. Например, молодая чиновница Ксения Разуваева руководит федеральным агентством более года, отчитывается о создании некой экосистемы в не просматриваемой молодёжной политике: «Немаловажная составляющая этой экосистемы – образовательные организации, университеты и школы. Сегодня в каждом университете появляется отдельная должность проректора по молодежной политике, который отвечает за «приземление» всех наших ключевых проектов, инициатив и возможностей в образовательных организациях. Если в прошлом году из 491 государственного университета только около 123 имели отдельные ставки проректоров по воспитательной работе или молодежной политике, то сегодня в 100 % вузов такие ставки есть. Это отдельные люди, которые с нами на связи, которых мы обучаем и учим говорить с аудиторией на одном языке». Успешно поговорили или провально? – не анализируется.

Между тем публицист Владимир Ерёменко в колонке главного редактора «Литературной России» наотмашь в октябре 2022 года заявил: «Ни для кого не секрет, что более девяноста процентов студентов настроены против военной операции, а значит, против решения президента и воли большинства граждан». Более 90 %. Откуда такие исследования?.. Может, на журфаке МГУ или в МГИМО – у «золотой молодёжи» – больше девяноста. Но не все же вузы пронизаны такой гнилью! Например, в Московском гуманитарном университете, где я преподаю на кафедре журналистики, – это не так. Но недаром к давно надоевшему штампу «За 70 лет советской власти» теперь добавился такой пропагандистский оборот: «За последние 30 лет». Многолетние плоды всей молодёжной политики (или отсутствие её на государственном уровне) привело к огромному сдвигу в головах и душах молодых в сторону аполитичности или, что хуже, антигосударственной позиции, к антипатриотизму. Ведь не случайно 85 % студентов моего родного Литинститута (такая цифра гуляет в интернете, хотя и 50 % было бы катастрофой) при многолетнем и малоуспешном ректорстве либерального Алексея Варламова подписали «Открытое письмо»: «Мы – студенты, аспиранты и преподаватели московского Литературного института имени Горького: единственного высшего учебного заведения в России, где учатся будущие писатели, поэты и переводчики. Мы выступаем против «военной операции» России в Украине, против боевых действий и безрассудных решений, способных разрушить и нашу страну. Наше дело – писать и переводить, преподавать и налаживать межкультурный диалог. Прямо сейчас ужасные последствия так называемой «специальной военной операции» заслоняет любые возможности работы со словом».

Любые возможности?! Не понял: командиру взвода разведки поручику Лермонтову военная операция в Чечне мешала работе над словом, писать «Валерик»? На слушаниях в Госдуме с трибуны заявили: когда Минюст 25 журналистам присваивает статус иноагентов, из них 12 – выпускники журфака МГУ. Сильно! А вот как начинает ответ на моё задание по затронутой выше теме третьекурсница Анастасия А.: «Все эти попытки вернуть патриотизм молодёжи просто абсурд… (? – то есть из заявки следует: патриотизма нет начисто – раз «вернуть». – А.Б.). Флаг, спортивное воспитание, фильмы о прошлом, о Второй мировой войне (не о Великой Отечественной. – А.Б.) – вы, правда, думаете, что это поможет?» Не понял, у кого она спрашивает – у меня, писателя и профессора, у Росмолодёжи, которое молчит и не занимается молодёжью? Или у сверстников на передовой, на тех, кто честно делает своё дело на благо Родины?

А ведь патриотическое воспитание начинается со школы. Все лежащие на поверхности ритуалы вроде поднятия флага и исполнения гимна по утрам понедельника выполнить не так сложно (хотя как быть школам со второй сменой – спускать флаг и поднимать снова?), а вот с проведением урока «Разговора о важном» оказалось сложнее. Сценарии занятий на сентябрь появились в открытом доступе. В уроке на тему «Наша страна Россия» прописан блок про войну РФ в Украине. Это, по версии составителей учебного контента, «проявление подлинного патриотизма», о котором ученикам 5—11 классов должны рассказать их классные руководители.

Десятым – одиннадцатым классам педагог, завершая разговор о «спецоперации», должен сказать по методичке вот такие напутственные слова: «Стать патриотом нельзя, если только декларировать лозунги. По-настоящему патриотически настроенные люди готовы защищать свою Родину с оружием в руках». Все ли учителя, особенно молодые, готовы произнести такое с внутренним убеждением, с чувством, которому подопечные поверят? Да и многие родители вдруг приняли это новшество в штыки.

Но есть бесспорные вещи, которые почему-то не делаются. Ещё летом 2016 года Союз писателей России обратился к депутатам Госдумы с просьбой вернуть роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» в школьную программу. Этот вопрос тогдашний глава Союза писателей Валерий Ганичев обсудил на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным – новым членом Союза: роль патриотической литературы в воспитании школьников. И что? Несколько лет твердили о губительности программ, из которых в 1993 году без всякого обсуждения были выброшены «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке» и другие книги, на которых росли поколения защитников Родины. И вот грянули грозные события, власти вспомнили многие знаковые события и праздник. Например, осенью был широко отмечен 80-летний юбилей «Молодой гвардии». На торжествах в Краснодоне сенатор Российской Федерации Андрей Чернышев, который работал в качестве международного наблюдателя на референдуме в ЛНР, во время памятной церемонии сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы вернуть в российскую школьную программу роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Столько лет прорабатывается! А выкинули – на раз и без всякой «проработки»!

Между тем сегодня в соцсетях те же ничего не знающие школьники могут встретить вот такой, немыслимый прежде националистический бред: «А «Молодую гвардию» правильно исключили из программы. Во избежание очередных ненужных непоняток, ведь уже многие в курсе, что те подпольщики были, на самом деле, организацией бандеровцев и сражались против немцев отнюдь не за торжество Советской власти. Пока против Украины не воевали, можно было продолжать позволять себе такую беспечность, а как они стали врагами, так и с «Молодой гвардией» следует быть поосторожней». Это пишется про шахтёрский, русскоязычный край – какие-то юные бандеровцы! – в открытом доступе, без идеологических прививок для юных против чудовищной лжи.

На Донбассе наши ребята-сапёры, подорвавшиеся на украинских минах и потерявшие кто руку, кто ногу (потому что ратующие за гуманизм украинские минеры вопреки всяким правилам по две мины рядышком ставят), сорганизовались в отряд им. Бориса Полевого. Хотя «Повесть о настоящем человеке» до этого из них навряд ли кто и читал – в школе-то ее уже мимо проходят. Но кто-то прочитал-рассказал, что можно и без ноги в строй вернуться, как легендарный лётчик Маресьев. Вот какую литературу вредительски убрали! И эту ошибку поправить легче всего, но позиция Министерства просвещения совершенно не понятна.

Потрясает разрыв в цифрах: после объявления частичной мобилизации, по предварительным подсчётам, записалось добровольцами 70 000 человек, а выехало заграницу, причём в соседние недогосударства, более 200 000 человек. Кто-то и больше называет – как учесть, когда через границу в Верхнем Ларсе сквозь жидкие наряды пограничников прорывались. А ведь я бывал там, в месте нового российского позора! Во время пленума в Осетии мы прилетали к пограничникам, выступали с патриотическими стихами, слушали об их нелёгкой службе в малолюдном месте. И вдруг – Бродвей, к злорадству грузин, бандеровцев и всех врагов Отчизны…

К моему удивлению, спецназ под названием «Верхний Ларс» успешно прошёл проверку на выживание. Я серьёзно говорю – целыми сутками толкаться в ненаселённой теснине, не иметь доступа к питьевой воде и санузлам, питаться чёрт знает чем и при этом сносить стресс и страх до поноса – это такая школа, которую я, бывалый турист, не мог себе вообразить. Вот что могут здоровые мужики, бегущие от призыва!

Жаль, что их энергию изворотливости и терпения нельзя направить на благо Родины. Но и Родина – не делает никаких выводов, грозится только беспомощно: «Мы перепишем всех!» Как? Толпой ведь через границу ломанулись. Вот что надо обсуждать на трёп-шоу, а не стыдливо упоминать и предлагать что-то делать с теми, кто уклонился от армии, грозить пальчиком: карьеру сломаем. Да у нас отпрыски элиты и мажоры нагло законы попирают, а не какие-то карточки учёта! Тоже проблема острейшая, требующая государственного решения с помощью СМИ. А у Дмитрия Куликова только Маргарита Симоньян справедливо заметила: «Мы же знаем, как у нас получали отсрочку от армии, через что – и теперь они снова в шоколаде: призывают-то только отслуживших». Ну да, многие прямо знают: кому, сколько… А не хотите устроить всероссийскую переаттестацию, медицинскую перепроверку в новых условиях? Чего проще! Глядишь, и военкомы как на ладони предстанут… Нет, всё по накатанной колее!

Пишу о самых очевидных вещах и больных проблемах в предисловии к книге, которую продиктовало время и новые дороги по следам Героев. Само выражение «сталинские соколы», всплывшее в названии, родилось в 1936 году – 24 июля впервые в «Правде» появляется эпитет «сталинский сокол» по отношению к Чкалову, который в то время совершал свой героический перелёт. Статья так и называлась: «Слава сталинским соколам». Правда, ещё с 1935 года в Германии уже существовала специальная летная дивизия с названием Goring FaLke-Division («Соколы Геринга»). И всё-таки это не слепая калька, а опора на общую мифологическую основу и родную фольклорную почву. Исследователи советской культуры 1930-х – начала 1950-х годов неоднократно отмечали специфическую роль, отводившуюся фольклору в политико-идеологических дискурсах того времени. Интерес сталинского общества к народно-поэтическому творчеству общеизвестен, достаточно сказать, что выходил журнал «Советский фольклор». Сказительница Марфа Семеновна Крюкова из деревни Золотица являлась яркой представительницей фольклорной эпической традиции Зимнего берега Белого моря. Первые записи старин (былин) от Марфы Крюковой были сделаны А.В. Марковым в 1899 и 1901 годах. В 1937 году, когда страна готовилась отметить 20-летие Октябрьской революции, фольклористы попытались найти в народе эпические произведения, воспевающие советскую власть. Собиратели-профессионалы решили «помочь» сказителям в создании «новин» – былин на советские темы. Необычайный импровизационный дар М.С. Крюковой, способной облекать даже бытовую речь в строй и ритм былинного стиха, оказался востребованным временем и господствовавшей идеологией.

В марте 1937 года редакция газеты «Правда» вызвала Марфу Крюкову в Москву, где после посещения музея В.И. Ленина и Мавзолея родился знаменитый плач о вожде «Каменна Москва вся проплакала», опубликованный 9 сентября в газете «Правда» и многократно перепечатанный в других изданиях. В то же время появляется новина «Слава Сталину будет вечная», которая была включена в сборник редакции газеты «Правда» под названием «Творчество народов СССР». В него вошли многочисленные произведения народных сказителей. Над этим ещё недавно было принято иронизировать, но государство всегда должно искать новые формы работы с талантами из народа. К нашей теме – именно Крюкова в новине «Поколен-борода и ясные соколы» передала в народном духе основные обстоятельства экспедиции на пароходе «Челюскин» (1933–1934 гг.), подробно описала плавание и гибель корабля. При этом внимание сказительницы фокусируется на эпизоде спасения участников экспедиции: «День идет ко вечеру, / Соньце катится ко западу, / Загудела, зашумела птица прилетная, / Птица прилетная, советский богатырь, ясный сокол». С тех пор словосочетание, идущее от фольклора, становится устойчивым.

Вторую жизнь это определение получает в марте 1942 года, когда фраза «семь сталинских соколов» стала известна миллионам советских людей, а уж тем более всем военным лётчикам, в том числе и моему старшему брату Николаю Боброву – стрелку-радисту 44-го авиационного полка. Знаменитый бой «Семи сталинских соколов против 25 немецких стервятников», случившийся на Юго-Западном фронте 9 марта 1942 года, был освещён подробно: газета «Красная звезда» писала об этом бое три дня подряд, с 12 по 14 марта 1942 года, а подробную статью от 12 марта, по словам будущего великого аса Ивана Кожедуба, они зачитали до дыр. Считается, что этот воздушный бой, продолжавшийся около четверти часа, стал первым за всю войну, в котором группа советских истребителей численностью меньше немецкой смогла разогнать вражеские самолеты и выйти из боя победителями. Сначала было заявлено 5 сбитых немецких самолетов, потом по уточненным данным везде писали, что было сбито 7 немцев. Все наши летчики вернулись на аэродром на своих машинах.

С тех пор этот высокий фразеологизм стал устойчивым, общепринятым, и поныне в моих ушах на дорогах по местам сражений и гибели славных лётчиков, на не стихающих ветрах Русской и Украинской равнины постоянно звучит команда: «Сталинские соколы, на взлёт!» Это относится и к лучшему из Бобровых – Герою Советского Союза Николаю Боброву, и к другому защитнику ленинградского неба – Герою Советского Союза Александру Лукьянову, перед которым я долго чувствовал невольную вину (об этом – позже). Они – выходцы из простых русских семей, дети первого послереволюционного поколения – стали в двадцать лет опорой и гордостью страны, которой снова предстоит пройти через суровые испытания.

- Вновь взлетают поперёк ветров

- И творят безумие на трассах

- Молодёжь – Лукьянов и Бобров.

- Что уж говорить о старых асах…

- Кто за их бессмертие нальёт,

- Кто поход продолжит – ногу в стремя?

- Сталинские соколы, на взлёт!

- Не пройдёт в России ваше время…

Да, время Героев и Подвига не может пройти в воюющей стране, как бы ни пыталась опорочить их «пятая колонна», пацифистская либеральная общественность, корыстная чиновничья рать и прочие враги России. Не должно быть неизвестных страниц в книге Подвига великого народа.

1. Пикирующие соколы

…и круг замкнулся в лесу

В 2024 году Россия будет отмечать 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады, а в 2022 году поездками, статьями и стихами я отметил 80 лет подвига брата: 11 июля 1942 года, в 4—50 утра финская зенитная батарея на Мустоловских высотах поразила советский бомбардировщик СБ-2. Загорелся мотор. Меньше километра до передовой, но машина не дотянет, и экипаж принял решение накрыть горящим самолётом батарею противника. Донесения обеих батарей я с помощью финского писателя Карла Геуста нашёл в военном архиве Хельсинки. Слава богу, до вступления Финляндии в НАТО. Так мы доказали, что найденный поисковиками бомбардировщик с останками – экипаж брата, и уточнили дату подвига – 11 июля (на памятнике: 12 июля – день донесения о гибели героического экипажа), произвели захоронение через столько лет… Хотел в году 80-летия подвига встретить это утро в Лемболово. Доживу ли до следующего юбилея?

Был я здесь бесчисленное количество раз – и один, и с внуками, и при большом стечении народа – в день торжественного захоронения 4 ноября 2018 года, через 76 лет после гибели на финской передовой…. Но в этот раз переночевал под соснами в лагере отдыха «Пионер», детишек не было – пересменка. Проснулся в 3 ночи, когда начало светлеть небо между кронами сосен. В такое же время экипаж капитана Алёшина взлетел в Сосново в блокадном Ленинграде и взял курс навстречу гибели… Стрелку-радисту Коле Боброву только недавно исполнился 21 год.

- Вот и открылось мне снова

- В тихом свечении вод

- Озеро Духа лесного —

- С финского перевод.

- Движется время к закату,

- Тихо качнёт огоньки

- Лемболово, где брату —

- Памятник и венки.

- Я засыпаю последним,

- Озеро Духа – не спит.

- Утром, таким же летним,

- Был самолет их сбит…

Лемболовское озеро

Опекала в лагере меня Алевтина Александровна Живилова, которая начинала работать с детьми, когда здесь ещё был лагерь «Металлург» от славного завода «Красный выборжец». Я подарил ей книгу о брате, изданную НППЛ «Родные просторы». Через несколько дней получил от неё письмо: «Уважаемый Александр Александрович, низкий поклон Вашим родителям, Вашему брату и Вам! Спасибо за книгу. Как жаль, что ее я не имела в момент моей работы с детьми, когда мы здесь «Зарницу» проводили, стартовали у памятника. Я благодарна судьбе за встречу с Вами. Но воспитанники лагеря «Металлург» в Лемболово от завода «Красный выборжец» меня навещают, и я с удовольствием с ними поделюсь впечатлениями о Вашей замечательной книге «Сосна у селенья Бобровка». Огромное Вам СПАСИБО. Берегите себя!»

Солнечным утром подъехал к памятнику учитель истории – основатель музея в школе имени Николая Боброва в соседнем посёлке Лесное – Владимир Коптелов. А вокруг вовсю кипела работа: солдаты в/ч 6716 – учебки Росгвардии, которая шефствует над памятником, под командованием капитана Кравченко Ильи Михайловича благоустраивали территорию: «Ничего, что в рабочей форме слушать писателя будут?» Кратко рассказал ребятам о подвиге экипажа, о новой задуманной книге «Сталинские соколы, на взлёт!». Подарил свои книги для библиотеки части.

Задуманное сделал, снова вспомнил захоронение…

Впервые за тринадцать лет я ощутил 4 ноября как истинно праздничный день с оттенком высокой трагедии: близ станции Лемболово на Карельском перешейке, у памятника летчикам, погибшим при защите Ленинграда, состоялось торжественное захоронение останков героического экипажа. Никогда в эту пору не было столь солнечной, яркой погоды, никогда здесь не было так многолюдно и единодушно до слёз. Да, мы были заодно: высокие должностные лица и случайные дачники, лётчики-ветераны и детишки из соседней школы посёлка Лесное, опытные поисковики и родственники старшего сержанта Николая Боброва всех поколений, от моего 84-летнего брата Анатолия, продолжающего работать для защиты Родины в объединении «Алмаз-Антей», до внучек Марины и Ольги (поисковики говорят: «Как похожа, даже на скульптурный портрет!») и до правнучатого племянника Олега, увы, из Швейцарии… Ведь более всего объединяет высокий подвиг и светлая, бескорыстная память! Завершился грандиозный круг: вылет экипажа с аэродрома Сосновка 11 июля 1942 года (теперь там мемориал и братское кладбище лётчиков), атака под низкой облачностью на тылы и батареи противника, прямое попадание зенитной батареи в один из моторов, горящий рейд без попытки выпрыгнуть с парашютом в плен и, наконец, огненный таран на передовые финские позиции за 300 метров до наших траншей… На памятнике ошибочно указано 12 июля – по донесению, наверное…

Родители долго вообще точно не знали, где погиб старший сын-Герой. Потом открылось «Близ станции Лемболово…», и в 1965 году установили памятник рядом с одноимённой платформой. Кто-то считал, что это вообще было сделано рядом с братской могилой. И уже через много лет, в 2004 году, совершенно случайно отряд «Безымянный» наткнулся в Мустоловском урочище на следы скоростного бомбардировщика. Два года копали, нашли множество деталей (например, три парашютных кольца, три пары подошв и рукоять пулемёта, из которого стрелял мой брат), наконец, и сам мотор на глубине трёх метров откопали. Казалось – вот оно, главное доказательство, да номер – не родной, мотор пришёл из ремонта, а документы именно этого месяца были утрачены. Двенадцать лет – новые раскопки, поиски второго мотора, сбор доказательств. И вот – круг замкнулся: по письму губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко была создана серьёзная комиссия, которая приняла долгожданное решение, и 4 ноября, на Казанскую, в небывало светлую погоду состоялось торжественное захоронение останков экипажа – трогательно, красиво, чётко. К сожалению, были только многочисленные Бобровы… Племянники командира Алёшина из Тамбовской области не приехали (писал в музей Знаменского), родные украинца Гончарука – вообще затерялись (писал, пробовал найти тоже через одесских коллег). Увы…

Ровно в полдень начался торжественный митинг на территории объекта культурного наследия федерального значения – «Памятника-стелы летчикам Героям Советского Союза Семёну Михеевичу Алёшину, Николаю Александровичу Боброву, Владимиру Андреевичу Гончаруку, повторившим подвиг Николая Гастелло», на котором собралось множество народа. Вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов в своей речи напомнил о том, что правительство региона уделяет большое внимание поисковым работам на территории области. По его словам, только за последний год найдено 3000 солдат, но только 180 имён установлено… Сразу вспомнил, как поставил себе цель посетить место огненного падения СБ-2. Дождались с сыном осенней прохлады и тронулись в путь. Ещё на лесной дороге за разрушенным мостиком, где пришлось оставить машину, Дима спросил у Германа Сакса: как часто устанавливается личность погибшего солдата?

Командир «Безымянного» отчеканил:

– На местах советско-финской войны – один из ста, Великой Отечественной – один из десяти. У врагов – пятьдесят на пятьдесят: у них медальоны, именные вещи, антропологические данные на всех солдат. А у нас не было этого. Нашли, помню, одного бойца из расчёта артиллерийского – гигантского роста. Сначала подумал на останки, что это – кости лося. Нет, такой вот великан воевал и нигде не зафиксирован, а то бы весь расчёт идентифицировали…

Тогда я спросил, как Герман Юрьевич, тратящий на нас свой чиновничий выходной, увлёкся поисковой работой.

– Это в детстве началось. Мы играли с ребятами в Тосно в большие металлические солдатики, расстреливали их камнями на песке. А меня, как самого младшего, посылали потом искать и откапывать – какой-то азарт поисковый просыпался. Потом попал в детский лагерь на местах боёв – траншеи, блиндажи, а никто ничего не знает, даже взрослые: «Была какая-то финская зимняя война». Заинтересовался, сам стал книжки покупать: на завтраки деньги давали, а я в магазин старой книги бежал. Потом старшие товарищи в поисковый отряд пригласили, научили методике поисков погибших, работе с картами и документами. Ну, а когда сам первого солдатика нашего нашёл – всё другим смыслом наполнилось, не только азартным. В 1995 году купил старый «Москвич» и уже сам с отрядом «Безымянный» стал ездить. Вокруг Ладоги по местам боёв, свирский плацдарм – до Карелии, особенно люблю Лоухи, где есть нетронутые участки, где читается прямо книга сражений. Нашли одно место: вот немецкая разведка спрятала парашюты и банки от консервов под корни, вот наш разведчик обнаружил, сбросил ремень с подсумком и гранатами, чтоб не гремели. Но был обнаружен, отстреливался на бегу, веером, но был сражён в движении – так и остался лежать скелет… Конечно, таких мест всё меньше, а в Ленинградской области – сплошное коттеджное строительство, прямо на местах боёв, до обследования. С 1 октября должен выйти закон, запрещающий такие действия, и чиновники торопятся, продают, нарезают без согласования.

Словно подтверждение этих слов – сама дорога к месту падения самолёта. Мы заплутали, потому что огромный ельник с вековыми деревьями, к которому и прижималась понятная дорога вдоль бывших финских полей, начисто сведён под огромный дачный посёлок. Просто – гигантские размеры уничтоженного леса, даже мысль преследует: неужели мегаполису не нужны лёгкие? Неужели надо сводить нетронутый лес вместо поиска никчёмных участков? Ну и дорогу таджики строят с грандиозной техникой, отсыпают песчаную подушку в пробитом тоннеле с корневищами по краям. Весь ландшафт перевёрнут, и Герман даже малость растерялся: неужели и место падения закатали? Побежал по опушке будущего дачного рая, вышел к речке Муратовке и вдоль неё по рельефу и финским траншеям отыскал нужную укромную тропинку. Осталось, значит, место падения. Я даже не ожидал, что так явственно осталось… Мы промокли насквозь, наломали ноги по изуродованному лесу и просекам, но усталость только на фото осталась. А в душе – всё перевернулось!

Столько лет прошло, а вся трагическая повесть читается на нетронутой местности в заросшей глуши: вытянутое место падения, где до сих пор не растёт выжженный лес, коридор, оставленный падавшей машиной с вываливающимися из пламени моторами – она накрыла страшным огненным тараном позиции врага. Один мотор был разбит прямым попаданием мощного зенитного орудия (сфотографировал в музее в Лаанперанте), горел и оплавился, второй, более тяжёлый, ушёл в землю метра на четыре. Ребята-поисковики долго копали, потом лебёдкой поднимали, на газике вывозили, наводя мосты через ручьи и колдобины. Теперь этот мотор – в экспозиции Военного музея в Выборге… Явственно пролегли остатки финской траншеи, которую проложили прямо по яме падения, чтобы меньше копать. Ведь это – передовая: всего 300 м не дотянул бомбардировщик до своих в июле 1942 года, а ровно через 2 года наши войска начали наступать на эти позиции: до неудачного штурма бомбили, обрабатывали артиллерией, сами финны топтались и воевали над останками лётчиков и машины. И столько всё-таки осталось находок… Испорченный пулемёт брата и три парашютных кольца (даже не собирались выбрасываться в плен из подбитой машины), три пары подмёток (у нас почему-то антропологические измерения экипажа не делали, а то бы не было вопросов по принадлежности) и даже финка с наборной ручкой. Ну и останки – косточки, которые остались в одном сапоге и в складках искорёженного алюминия. Брат был в хвосте, при страшном падении хвост улетел вперёд («Вон, до той ёлки», – сказал Герман обыденно). А какие чувства я мог испытывать, подойдя по папоротнику к этой ели?..

Я был как-то убеждён, что на самолёт вышли по финским документам, по донесению двух подразделений – зенитной батареи, которая подбила СБ-2 (перевод донесения из Центрального финского архива у меня есть), и того подразделения на передовой, куда экипаж направил горящую машину. Оказывается, нет – совершенно случайно: «Мы уже заканчивали здесь копать, – говорит Герман, – и вдруг на подходе к траншее, в глухомани, я почти споткнулся о часть кресла пилота – из земли торчала. Начали обследовать, нашли финскую помойку с остатками поделок из алюминия, стали методично прозванивать и поняли: это останки рухнувшего самолёта. Долго и тщательно работали. Есть фото, сколько вещей, косточек и деталей нашли». Вот такое чудо… Какой путь я совершил в течение жизни! Меня мама привезла в Ленинград ещё до школы. Тогда вообще ей не сообщали, в каком районе погиб старший сын. Она, помню, спустилась по гранитным ступеням к Неве, зачерпнула слегка пахнущую мазутом воду и сказала: «Где-то здесь Коля покоится». Оказалось, далеко не здесь… Потом, к 20-летию Победы, открыли данные: близ станции Лемболово, где и был возведён памятник героическому экипажу. Маму с батей, старшей сестрой и братом пригласили на открытие, а меня дуболомы – армейские начальники, не пустили из части. Вот как губили истинную патриотическую, а не формальную работу!

Ну и с тех пор езжу в Лемболово, в исчезнувшую Бобровку, пишу о брате, о войне на Карельском перешейке, но давно был уверен: в Финляндии надо искать следы точного места гибели экипажа. Однако русская судьба натолкнула Германа Сакса с поисковиками отряда «Безымянный» на слепое место. Финские документы, усилия Баира Иринчеева из Выборга, помощь финского писателя Карла Геуста только помогали нам установить достоверность и подтвердить гибель именно этого экипажа: по горькой иронии пропали все документы, даже на найденный мотор с номером! 44-й полк отправил бумаги на списание самолётов и моторов, но оформил что-то не так, командование Ленфронта вернуло документы, переделывать уже времени не было – полк был отправлен на переформировку, переучивание пилотов на Пе-2. Так что экипаж брата погиб в одном из последних вылетов: может, вообще бомбы оставались и решили бомбить мост без последующего особенного наступления. Что теперь рассуждать и сетовать… Главное, что круг замкнулся.

Вот какие слова написаны в наградном листе о моём брате: «Мужественный стрелок-радист, обращавший в бегство своим пулемётным огнём не один десяток истребителей противника. Им проведено 12 выигранных боев, из которых он вышел победителем, обеспечивая этим выполнение поставленной задачи. В дни Отечественной войны он произвёл 67 боевых вылетов, из которых 47 – ночью. За мужество, проявленное в борьбе с немецким фашизмом, награждён орденом Красное Знамя». А по приказу наркома обороны Сталина за такое количество ночных вылетов он должен быть дважды Героем Советского Союза! Однако, помню, каких трудов мне стоило, чтобы школе 1429 в Бауманском районе присвоили имя Николя Боброва – тогдашний спикер Совета Федерации Сергей Миронов по моей просьбе как петербуржец письмо мэру Лужкову написал. А ведь в каждой школе с историей есть свои славные выпускники – защитники Отечества.

Первым оперативно и подробно написал о торжестве 4 ноября сайт «Красная весна». Процитирую коллег: «На мероприятии присутствовали родственники стрелка-радиста Николая Боброва, одного из Героев, в честь подвига которых в советское время был возведен мемориал у станции Лемболово. Младший брат Николая Боброва – Александр Бобров отметил, что для него этот день особый, и как для родственника, и как для писателя, журналиста, который многие годы работает для сохранения памяти о войне и подвиге ее Героев: «Эта земля нам от них досталась. Какой она будет – решать более молодым поколениям. Погибшие Герои из великого поколения отдали свой долг сполна. Мы старались, как могли, защищали Родину, хотя страну не уберегли. Но я надеюсь, что эта земля будет хранить память, что ребята пали не только за особняки и дачные поселки на этой земле, и что это будет прекрасный «Зеленый пояс» Ленинграда, место памяти, место славы».

Еще один брат Николая Боброва – Анатолий Бобров, хорошо помнящий погибшего брата, рассказал, что с детства живет с мыслью, как бы не осрамить имя брата-Героя, как бы не совершить чего-нибудь неподобающего. В свои 84 года он продолжает дело брата по защите Родины, работает в концерне «Алмаз-Антей», выпускающем вооружения для ПВО и ПРО России. Он также посетовал на то, что «в лихие 90-е» кто-то снял огромную бронзовую звезду с мемориала. Вместо нее долгое время висела деревянная звезда. Сейчас она заменена на алюминиевую и плоскую, тогда как настоящая звезда медали, которую вручали Героям Советского Союза, имела двухгранные лучи. Братья Бобровы обратились к присутствовавшему вице-губернатору области с просьбой восстановить звезду на мемориале в первозданном виде». В 2023 году я простился со средним братом Анатолием, продолжавшим работать на защиту Родины и в преклонном возрасте…

- Командиру отряда «Безымянный» Герману Саксу

Тройственный выстрел

- В осеннем лесу, над поляной,

- Мне слышится шелест знамён…

- Спасибо, отряд «Безымянный»