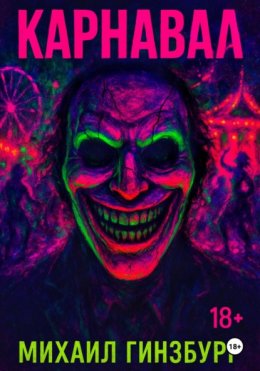

Карнавал

Глава 1

Меня зовут Артур Коулман. Мне сорок семь лет – возраст, когда свечи на торте уже не вызывают энтузиазма, а лишь напоминают о счете за электричество от слишком яркой иллюминации твоего персонального провала. Я инженер. Был инженером. В Кливленде. Город, где даже радуга, если бы рискнула появиться, выглядела бы так, будто ее прополоскали в грязной воде озера Эри.

Кливленд в октябре – это не просто декорация. Это диагноз. Небо цвета нестиранного белья, нависающее так низко, что кажется, вот-вот придавит тебя к потрескавшемуся асфальту парковки перед «MidWest Engineering Solutions». Мой персональный мавзолей имени меня, где я ежедневно мумифицировал восемь (а то и все десять, если проект горел синим пламенем чужой некомпетентности) часов своей единственной, неповторимой и, как выяснилось, преступно недооцененной жизни.

Работа. Господи, это слово всегда отдавало во рту привкусом растворимого кофе и перегорелой проводки. «MidWest Engineering Solutions» – кузница бессмысленных агрегатов для еще более бессмысленных корпораций. Мои дни состояли из допуска в три тысячных дюйма, гула флуоресцентных ламп, напоминающего предсмертное жужжание гигантского насекомого, и лиц коллег, отполированных годами тихого отчаяния до состояния офисных манекенов. Каждое утро я входил в этот храм посредственности, и частичка меня, та, что еще помнила, как мечтать не о повышении категории точности болта, а о чем-то действительно… взрывном, скукоживалась и пряталась поглубже. В район солнечного сплетения, где уже давно поселился комок из невысказанных «да пошли вы все».

Мои фантазии? О, они были. Нестройные, как мысли пьяного пророка. Иногда я представлял, как здание «MidWest» медленно поглощает болото, внезапно образовавшееся на месте парковки. Иногда – как я покупаю всю эту контору только для того, чтобы уволить каждого, начиная с Брендана из отдела контроля качества, чьи влажные рукопожатия были отдельным видом пытки. Мелкие, ядовитые мечты человека, чей бунт не шел дальше выбора максимально едкого сарказма на совещаниях, который все равно никто не понимал.

Дом. Квартира на третьем этаже в здании, где единственным ярким пятном была ржавчина на пожарной лестнице. Внутри – стерильно, как в операционной для ампутации души. Порядок, доведенный до абсурда. Коллекция моделей самолетов, которые никогда не взлетят. Ужин из микроволновки, съеденный под бормотание телевизора, рассказывающего о чужих, гораздо более интересных катастрофах. Секс? Случайный, механический, как сборка очередного узла по чертежу – функционально, но без искры. Оставлял после себя ощущение, будто пожал руку еще одному Брендану.

Лотерейный билет Powerball я покупал каждую среду. Не из надежды. Из привычки. Как чистка зубов или проверка электронной почты, где ждали только счета и спам. Один доллар за иллюзию шанса, микроскопического, как совесть у политика. В тот вечер я зашел в обычный круглосуточный на углу, где пахло застарелым хот-догом и несбывшимися американскими мечтами. Протянул мятую купюру парню за стойкой, чье лицо выражало всю скорбь человечества по поводу минимальной заработной платы. Он равнодушно пробил билет. Я сунул его в карман куртки, к таким же серым бумажкам – чекам, спискам покупок.

Проверил номера уже дома, после дежурной порции телевизионного обезболивающего. Чисто механически. Открыл сайт на ноутбуке. Экран мерцал, как глаз больного циклопа. Цифры на билете. Цифры на экране. Первая совпала. Хм. Вторая. Легкое недоумение, как от сбоя в давно отлаженной программе. Третья. Сердце сделало странный кульбит, будто вспомнило, что оно мышца, а не просто метроном для отсчета скуки. Четвертая. Комната начала терять четкость. Звук телевизора превратился в белый шум. Пятая. Пятая, мать ее, цифра. Воздух стал густым, как патока. Я перестал дышать. Или, может, наоборот, впервые за сорок семь лет сделал настоящий вдох. Powerball. Красный шар. Мой красный шар. На экране. На билете. Сбой. Критическая ошибка в системе координат моей вселенной. Матрица моей унылой реальности не просто дала трещину – она разлетелась к чертям на миллиард пикселей.

Пятьдесят миллионов долларов.

Я сидел, глядя на экран. Ноутбук тихо гудел, кулер гонял теплый воздух, пахнущий пылью и чем-то еще – возможно, озоном от только что ударившей в мою жизнь молнии. Сначала – ничего. Абсолютный ноль эмоций. Как будто я смотрел на чертеж детали, которую мне предстояло выточить завтра. Просто набор цифр. Бессмысленный и чужой. Потом пришло оно. Не радость. Нет, радость – это для тех, кто еще верит в Санта-Клауса и справедливость. Пришло другое. Холодное, острое, как скальпель хирурга, готового вскрыть нарыв. Чувство… освобождения? Нет, слишком банально. Это было чувство абсолютной, почти физически ощутимой правильности происходящего. Словно вся моя предыдущая жизнь была чудовищной ошибкой, багом в программе, и вот сейчас, наконец, система откатилась к единственно верной конфигурации. Мир за окном – тот самый унылый Кливленд, с его мокрыми улицами и потухшими окнами – вдруг показался мне не тюрьмой, а песочницей. Огромной песочницей, где я мог теперь строить любые замки. И рушить их. И снова строить. На губах появилась улыбка. Странная, незнакомая. Улыбка человека, который только что понял, что богов не существует. А если они и были, то он только что выкупил их контрольный пакет акций. Пятьдесят миллионов. Это не деньги. Это разрешение. Разрешение на все. И это было только начало. Начало настоящего веселья.

Глава 2

Первым делом – работа. Точнее, ее триумфальное, показательное сожжение на алтаре моей новой религии. Религии имени Артура Коулмана, Всемогущего и Всепокупающего. Никаких заявлений по собственному, никаких двухнедельных отработок с передачей дел какому-нибудь очередному офисному планктону, обреченному на медленное переваривание в желудке «MidWest Engineering Solutions». Нет, это должно было стать произведением искусства. Прощальным плевком серной кислотой.

Я заявился в офис к десяти утра, выспавшийся, как младенец-миллионер, и одетый не в привычный унылый костюм цвета «корпоративная тоска», а в кашемировый свитер, который стоил больше, чем месячная зарплата моего непосредственного начальника, мистера Хендерсона. Хендерсон, человек с лицом вечно озабоченного хомяка и прической, напоминающей попытку прикрыть лысину комком пыли, как раз проводил очередное совещание-пытку на тему «Оптимизация использования скрепок».

Я вошел без стука. Все головы, как подсолнухи к солнцу (если бы солнцем был геморрой), повернулись ко мне. На лицах – смесь удивления и плохо скрытого страха. Опоздания в «MidWest» карались моральным расстрелом на месте.

«Артур, – проскрипел Хендерсон, поправляя очки на своем хомячьем носу, – мы тут немного заняты…»

«Знаю, – перебил я, направляясь прямиком к его столу. Голос мой звучал незнакомо даже для меня самого – ровный, без тени подобострастия, с металлическими нотками человека, который знает пин-код от всех дверей вселенной. – Я тоже занят. Занят тем, что больше не работаю в этой дыре».

Наступила тишина. Такая густая, что ее можно было намазывать на тосты вместо дешевого маргарина. Брендан из контроля качества, тот самый, с влажными ладошками, уронил ручку. Она покатилась по столу, издав звук, громкий, как выстрел в библиотеке.

«То есть… как это?» – выдавил Хендерсон. Его хомячьи щечки задрожали.

Я обошел его стол и уселся в его кресло. Оно было удивительно неудобным. Как, впрочем, и вся его жизнь.

«То есть так, Хендерсон, – я закинул ноги на стол, прямо на его отчеты по скрепкам. – Я уволен. Точнее, вы все уволены. Из моей жизни. А ты, Хендерсон, уволен еще и из этого кресла. Оно официально переходит в фонд помощи бывшим сотрудникам «MidWest», то есть мне».

Я достал из кармана пачку стодолларовых купюр. Новую, хрустящую. Небрежно отсчитал тысячу. Бросил на стол.

«Это твоя выходная премия, Хендерсон. За годы безупречной службы чужой скуке. Можешь купить себе новое кресло. Или веревку и мыло. Выбор за тобой».

Его лицо приобрело цвет того самого неба над Кливлендом. Он открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба.

«Но… но так нельзя! – наконец пролепетал он. – Есть процедура!»

«Процедура? – я усмехнулся. – Процедура – это для тех, у кого нет пятидесяти миллионов долларов, Хендерсон. А у меня они есть. Так что моя процедура – это делать все, что, черт возьми, мне заблагорассудится. Брендан! – рявкнул я. Брендан подпрыгнул, его глаза стали размером с блюдца. – Подойди сюда».

Он подполз, оставляя за собой влажный след из страха.

«Твои рукопожатия, Брендан, – сказал я задушевно, глядя ему в глаза, – это оскорбление человеческого достоинства. Но сегодня твой счастливый день. Я покупаю твое последнее рукопожатие. Вот, – я швырнул ему еще одну стодолларовую купюру. – Пожми мне руку и исчезни. Чтобы я тебя больше никогда не видел».

Он судорожно сглотнул, схватил купюру, его рука метнулась к моей, как испуганная ящерица, коснулась на долю секунды – влажная, холодная – и он пулей вылетел из кабинета.

Остальные сидели, вжавшись в стулья, боясь дышать. Я обвел их взглядом. Взглядом энтомолога, разглядывающего коллекцию особо скучных насекомых.

«Всем спасибо, все свободны. Карнавал окончен. Точнее, мой личный карнавал только начинается».

Я встал, оставив деньги на столе Хендерсона. На выходе из офиса я бросил свой пропуск в мусорную корзину с такой силой, будто заколачивал последний гвоздь в крышку гроба своей прошлой жизни. Свобода пахла не фиалками. Она пахла дорогим кашемиром, страхом в глазах бывших коллег и едва уловимым ароматом горящей пластмассы – так, должно быть, плавились их никчемные карьерные планы.

Первые дни после – это калейдоскоп. Деньги текли сквозь пальцы не потому, что я их тратил бездумно. Нет, инженер во мне требовал системы даже в хаосе. Я начал скупать то, что раньше казалось немыслимым. Не вещи. Вещи – это для плебса. Я скупал влияние. Закрытые двери. Молчание.

Нужен был лучший юрист в городе, чтобы уладить формальности с выигрышем и создать пару-тройку хитроумных фондов? Звонок. «Мистер Коулман, для вас – любые условия». Сумма с шестью нулями, переведенная на нужный счет, делала людей удивительно сговорчивыми. Их принципы становились гибкими, как позвоночник гимнастки.

Информация о заброшенных объектах, которые не светились в открытых базах данных? Пара «пожертвований» в нужные карманы городских чиновников, и вот уже на моем ноутбуке подробные планы бывших военных баз, закрытых промышленных зон, забытых богом поместий на отшибе цивилизации. Мой курсор порхал по картам, как стервятник, выискивающий идеальное место для своего гнезда. Гнезда, где вылупятся мои самые темные птенцы.

Я начал рисовать. Не акварелью на холсте. Я рисовал схемы. Блок-схемы переживаний. Чертежи эмоций. Инженер во мне не умер, он просто переквалифицировался из создателя мертвых механизмов в архитектора живых кошмаров и извращенных удовольствий. Мой «проект» обрастал деталями. Это не будет просто место для вечеринок. Это будет лаборатория. Исследовательский центр по изучению пределов человеческой низости и высот запретного наслаждения. Мой личный Диснейленд для падших ангелов.

Я искал место. Огромное, чтобы хватило размаха. Уединенное, чтобы крики не достигали ушей праведников. С определенной атмосферой. Что-то с историей. Что-то, что уже было сломлено, изнасиловано временем и забвением. Чтобы моя новая реальность легла на эту почву, как ядовитый плющ на руины старого храма.

И я чувствовал – оно где-то рядом. Ждет меня. Как идеальный неотшлифованный алмаз ждет своего ювелира. Ювелира с очень специфическими инструментами.

Глава 3

Мои поиски идеального холста для картины апокалипсиса в миниатюре привели меня в такие уголки Америки, о существовании которых приличные люди предпочитают не знать. Места, где карты Google Maps стыдливо показывали размытые пятна, а единственными живыми душами были койоты и призраки бывших надежд. Я осматривал заброшенные шахтерские городки в Аризоне, где дома скалились пустыми глазницами окон, а ветер свистел в проржавевших трубах похоронный марш по американской мечте. Изучал планы обанкротившихся парков развлечений во Флориде, где ржавые скелеты американских горок тянулись к небу, как костлявые пальцы утопленников, а выцветшие клоуны на облупившихся вывесках улыбались улыбками серийных убийц. Посещал старые военные бункеры, вгрызшиеся в скалы Монтаны, где воздух был спертым от десятилетий паранойи и ожидания ядерной зимы.

Все это было… близко. Но не то. Мне нужен был не просто распад. Мне нужна была структура, которую можно изнасиловать и переродить. Масштаб, который бы соответствовал размаху моих амбиций. И тишина. Оглушающая, всепоглощающая тишина, в которой могли бы вызревать мои самые громкие идеи.

И я нашел его. «Промышленный парк Делано» – так это скромно именовалось в пыльных архивах какого-то давно почившего округа на задворках Калифорнии, там, где пустыня Мохаве начинает лениво пожирать остатки цивилизации. «Парк» – это, конечно, эвфемизм для обозначения двадцати квадратных миль выжженной земли, утыканной скелетами цехов, складов и административных зданий, принадлежавших когда-то оборонному подрядчику с манией величия и склонностью к мошенничеству с госзаказами. В семидесятые здесь кипела жизнь – ковали какой-то сверхсекретный щит нации. Потом финансирование кончилось, подрядчик испарился вместе с последним траншем, а место превратилось в памятник человеческой жадности и инженерному гению, направленному в никуда.

Оно было идеально. Бетонные коробки цехов – готовые павильоны для моих будущих «аттракционов». Разветвленная сеть подземных коммуникаций – идеальные лабиринты для тех, кто захочет заблудиться. Высоченный забор с остатками колючей проволоки по периметру – намек на эксклюзивность и невозможность случайного визита. А вокруг – мили и мили пустыни, которая умеет хранить секреты лучше любого священника на исповеди. И небо. Огромное, бездонное небо, под которым можно было творить все, что угодно, не опасаясь осуждающего взгляда какого-нибудь слишком любопытного божества.

Сделка по покупке была отдельной симфонией абсурда, дирижировал которой я, а в роли первой скрипки выступали мои деньги. Земля принадлежала консорциуму из банков-кредиторов, которые уже лет двадцать пытались спихнуть этот радиоактивный (в переносном смысле, надеюсь) актив. Мое предложение, вдвое превышающее любую их самую смелую оценку, но с условием немедленного оформления и полного отсутствия вопросов, заставило их алчные сердца забиться в унисон. Несколько дней юридической эквилибристики, пара чемоданов с «непредвиденными расходами» для ускорения бюрократических процессов, и вот уже я – Артур Коулман, вчерашний инженер из Кливленда, а ныне – феодал, владелец двадцати квадратных миль калифорнийского ада, готового превратиться в мой персональный рай.

Архитекторов я нанял. Молодых, голодных, с горящими глазами и полным отсутствием моральных ориентиров. Таких, что готовы были проектировать газовую камеру, если бы им пообещали публикацию в модном журнале и неограниченный бюджет. Я не показывал им весь план. Каждой группе – свой сектор, свой фрагмент пазла. Один проектировал «Храм Забвения» – гигантский рейв-ангар с акустикой, способной вызывать контролируемые галлюцинации. Другой – «Лабиринт Искушений», где каждый поворот сулил либо немыслимое удовольствие, либо экзистенциальный ужас. Третий – «Арену Позора», но об этом позже. Главное – они работали быстро, эффективно и не задавали лишних вопросов, особенно когда видели нули на своих чеках.

Но архитекторы – это фасады. Мне нужны были те, кто понимает толк в канализации этого мира. Те, кто мог достать что угодно, организовать кого угодно и заставить замолчать любого, кто попытается сунуть свой нос не в свои дела. Здесь на сцену снова вышел Маркус «Носорог» Рук.

Я вызвал его в свой временный офис – арендованный пентхаус в Лос-Анджелесе с видом на город, который казался мне теперь просто гигантским муравейником, полным суетливых, легко управляемых насекомых. Носорог вошел – все тот же монолит из мышц и плохо скрытой угрозы. На нем был дешевый костюм, который сидел на нем, как на корове седло, но это не имело значения. Важен был взгляд – холодный, оценивающий, без тени страха.

«Маркус, – начал я, жестом указав ему на кресло напротив моего стола из стекла и хрома, – у меня для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Если, конечно, у тебя есть мозги, а не просто утолщение на конце спинного мозга».

Он молча сел. Не моргнул.

«Я строю город. Мой город. В пустыне. Город, где не будет законов, кроме моих. Город для тех, кто устал притворяться». Я сделал паузу, изучая его непроницаемое лицо. «Мне нужен человек, который будет следить за тем, чтобы мои законы соблюдались. Чтобы стены этого города были неприступны. Чтобы тени оставались тенями, а мусор вовремя выносился. Очень специфический мусор иногда».

«Сколько?» – его голос был как скрежет гравия. Никаких лишних слов. Экономия на всем, кроме жестокости.

Я назвал сумму. Шестизначную. В год. Плюс бонусы за «особые поручения».

Уголок его рта едва заметно дрогнул. Возможно, это была улыбка. Или нервный тик. С Носорогом никогда нельзя было быть уверенным.

«Что за «особые поручения»?» – спросил он.

«Те, о которых не пишут в трудовом договоре, Маркус. Те, после которых иногда приходится менять лопаты. Но это все детали. Главное – твоя лояльность будет оплачена сполна. Ты будешь моей правой рукой. Моим кулаком, если понадобится. Согласен?»

Он смотрел на меня несколько секунд. В его глазах не было ни сомнения, ни моральных терзаний. Только расчет. Холодный, как сталь его будущего пистолета.

«Согласен, мистер Коулман», – сказал он. И впервые я увидел в его глазах что-то похожее на уважение. Или, по крайней мере, на признание силы, с которой лучше не спорить.

«Отлично, – кивнул я. – Твой первый приказ – набери команду. Людей, похожих на тебя. Людей, которые понимают, что тишина иногда стоит дороже золота. И чтобы ни одна мышь не проскользнула на территорию «Промышленного парка Делано» без моего ведома. Теперь это не просто парк, Маркус. Теперь это… – я усмехнулся, – теперь это стройплощадка Рая. С очень специфическими правилами въезда».

Носорог кивнул. Встал. Его фигура на мгновение заслонила панораму Лос-Анджелеса. И я понял – первый кирпич в фундамент моего Карнавала был заложен. Прочный, тяжелый и пропитанный запахом будущих неприятностей для всех, кто встанет у меня на пути.

Глава 4

Носорог и его гориллы могли обеспечить периметр, залить бетоном любую проблему и убедить самого упрямого подрядчика в прелестях демпинга с помощью одного только взгляда. Но Карнавал нуждался не только в мускулах. Ему нужна была душа. Черная, извращенная, артистичная душа. Мне нужен был кто-то, кто мог бы взять мои сырые, инженерные чертежи порока и вдохнуть в них жизнь, превратить их в спектакль, от которого у ангелов случился бы сердечный приступ, а у демонов – стояк. Мне нужна была Лилит.

Я не знал ее имени тогда. Я искал искру. Искал в тех местах, где нормальность была ругательством, а искусство – синонимом вызова. Андеграундные галереи Лос-Анджелеса, где выставляли инсталляции из гниющих продуктов и ржавого металла, символизирующие тщетность бытия или что-то в этом духе. Закрытые клубы, где музыка звучала как предсмертный хрип индустриальной цивилизации, а тела извивались в танце, больше похожем на ритуальное членовредительство. Я просматривал часы видео с перформансами, от которых у среднего обывателя волосы на затылке встали бы дыбом и потребовали отдельной психотерапии.

Большинство из этого было мусором. Претенциозной мастурбацией эго на обломках здравого смысла. Но иногда, очень редко, мелькало что-то настоящее. Что-то, что цепляло. Что-то, что пахло серой и гениальностью.

Так я наткнулся на нее. Лилит Торн. Серия коротких, плохо освещенных видео, снятых, казалось, на украденный телефон. На одном она, обнаженная и вымазанная чем-то похожим на нефть, читала детские стишки голосом сирены, заманивающей корабли на скалы. На другом – устраивала публичную порку манекена в костюме бизнесмена под аккомпанемент виолончели, на которой играл карлик в маске свиньи. На третьем – просто смотрела в камеру минут десять, не моргая, и от этого взгляда становилось физически неуютно, будто она видела все твои самые грязные секреты и одобряла каждый из них.

В ее «искусстве» не было нытья или жалоб на несовершенство мира. Была ярость. Холодная, осознанная ярость и презрение к любым рамкам. И еще – пугающая красота. Не та, что на обложках журналов. А та, что заставляет тебя остановиться и смотреть, даже если тебе хочется отвернуться.

Я нашел ее через одного из тех «консультантов», которые могли достать луну с неба, если бы луна имела цену и адрес доставки. Встреча была назначена в заброшенном театре в даунтауне, который она использовала как свою студию и, судя по всему, жилище. Воздух там был густой, как старое вино, пахло пылью, краской и чем-то еще – сладковатым, тревожным, как запах цветов на похоронах.

Лилит ждала меня на сцене. Освещенная одним тусклым прожектором, она казалась видением из лихорадочного сна. Высокая, гибкая, с копной иссиня-черных волос, падающих на бледное лицо с резко очерченными скулами и глазами, которые в полумраке казались двумя угольками, готовыми вспыхнуть. На ней было что-то вроде шелкового кимоно, распахнутого ровно настолько, чтобы дразнить, но не раскрывать всех карт.

«Артур Коулман, – произнесла она. Голос низкий, с легкой хрипотцой, как у певицы из прокуренного кабаре. – Архитектор нового Вавилона. Или Содома? Вы еще не определились с брендингом, я полагаю».

Никаких приветствий. Никаких пустых формальностей. Сразу к делу. Мне это понравилось.

«Можно и так, – ответил я, подходя ближе. – А вы, Лилит Торн, – жрица этого храма? Или его первая грешница?»

Она усмехнулась. Усмешка была острой, как лезвие. «Зависит от того, что вы готовы предложить, мистер Коулман. И какую роль отводите в своей пьесе. Я могу быть кем угодно. Если цена и сценарий меня устроят».

«Я строю мир, Лилит. Мир без цензуры. Мир, где единственным ограничением будет воображение. И бюджет, но с этим у меня проблем нет». Я обвел рукой воображаемый горизонт. «Мне нужен кто-то, кто сможет наполнить этот мир… содержанием. Сделать его незабываемым. Мне нужен режиссер для карнавала человеческих пороков».

«Звучит амбициозно, – она склонила голову набок, ее глаза изучали меня без тени смущения. – Большинство мужчин с большими деньгами ограничиваются покупкой футбольных клубов или молодых любовниц. Вы же решили поиграть в Бога. Или в Дьявола. Опять же, с брендингом надо поработать».

«Бог, Дьявол… это все ярлыки для тех, у кого не хватает смелости быть просто собой. Я предлагаю вам абсолютную творческую свободу. И ресурсы, которые позволят воплотить самые… смелые ваши фантазии. Те, от которых отказались бы даже самые отвязные галереи».

«А что взамен?» – ее взгляд стал еще пристальнее. – «Вечная верность? Душа в придачу к контракту? Вы ведь не похожи на филантропа, мистер Коулман».

«Взамен? – я подошел к самому краю сцены. – Взамен я хочу шоу, Лилит. Шоу, которое заставит этот мир содрогнуться. Шоу, после которого слово «грех» будет звучать как комплимент. Мне не нужна ваша душа. Мне нужно ваше темное вдохновение. Ваша способность видеть красоту в уродстве и поэзию в разрушении. Вы станете моей Музой. Музой Порока. Главным художником-постановщиком моего Карнавала».

Она медленно обошла меня, словно хищница, оценивающая добычу. От нее пахло какими-то экзотическими маслами и опасностью.

«Карнавал… – прошептала она. – Мне нравится это слово. В нем есть что-то первобытное. Дионисийское. Смерть и возрождение в одном флаконе». Она остановилась прямо передо мной. Ее глаза горели. «У меня есть идеи, мистер Коулман. Идеи, от которых у вас волосы встанут дыбом даже там, где их нет. Идеи, которые заставят ваших будущих гостей либо молиться о пощаде, либо умолять о продолжении».

«Именно это я и хочу услышать», – сказал я.

И она начала говорить. Рассказывать о своих видениях. Об инсталляциях из живых тел. О перформансах, стирающих грань между искусством и пыткой. О ритуалах, пробуждающих древних, забытых богов похоти и разрушения. Ее голос гипнотизировал, рисовал картины одна другой причудливее и страшнее. И я понял – это она. Та самая искра. Та самая жрица.

Когда она закончила, в театре на несколько мгновений повисла тишина. Даже пыль, казалось, перестала танцевать в луче прожектора.

«Так что, Лилит? – спросил я. – Вы готовы стать главным архитектором грехов в моем новом мире?»

Она улыбнулась. На этот раз улыбка была не острой, а широкой, почти детской в своей предвкушающей жестокости.

«Мистер Коулман, – сказала она, протягивая мне свою бледную, тонкую руку. – Вы еще даже не представляете, насколько я готова. Наш Карнавал станет легендой. Или чумой, которая поглотит этот пресный мирок. В любом случае, это будет незабываемо».

Я пожал ее руку. Холодная, как мрамор. Сильная, как сталь.

Первая ученица была завербована. И я чувствовал, что с ней мой Карнавал обретет ту самую изюминку безумия, которой ему так не хватало.

Глава 5

Лилит стала моим теневым генеральным подрядчиком по части душ. Пока Носорог и его команда возводили физические стены Карнавала, превращая заброшенные ангары «Промышленного парка Делано» в будущие храмы гедонизма и палаты психологических пыток, Лилит плела свою паутину, выискивая первых «резидентов». Нам не нужны были случайные туристы. Нам нужны были экспонаты. Люди, уже надломленные, уже свернувшие не туда, уже несущие в себе тот самый вирус недовольства и порока, который мы собирались культивировать в промышленных масштабах. «Приглашение для Проклятых» – так Лилит в шутку называла наш процесс отбора. Хотя какая тут шутка.

Мы не развешивали объявлений на столбах. Информация распространялась по своим, особым каналам – шепотом в прокуренных барах, загадочными сообщениями на закрытых форумах, намеками от тех «консультантов», которые уже работали на меня. Приманкой служили слухи о месте, где нет правил, где деньги решают все, где можно быть собой – настоящим, темным, не прикрытым фиговым листком общественной морали. Для большинства это звучало как бред сумасшедшего. Но для некоторых… для некоторых это был зов сирены.

Так в моем списке появился Виктор «Вик» Холлоуэй. Когда-то он был журналистом-расследователем с зубами акулы и чутьем ищейки. Раскопал пару громких дел, от которых у нескольких политиков случилась карьерная диарея. Я помню его статьи – едкие, безжалостные. Я даже почти уважал его тогда. Почти. Потом он оступился. Взял не те деньги, написал не ту статью, перешел дорогу не тем людям. Его карьера не просто закончилась – ее показательно выпотрошили и вывесили на обозрение как чучело предателя. Последний раз я слышал о нем года три назад – писал какие-то третьесортные обзоры на рестораны для заштатной газетенки, заливая свою былую славу дешевым виски. Идеальный кандидат.

Я нашел его в одном из тех дайв-баров на окраине Лос-Анджелеса, где время остановилось где-то в семидесятых, а единственным развлечением было наблюдать, как тараканы устраивают гонки по липкой стойке. Вик сидел в углу, напоминая смятую газету, которую забыли выбросить. Осунувшийся, небритый, в одежде, которая, казалось, вросла в него. Перед ним стоял стакан с чем-то мутным.

«Виктор Холлоуэй? – спросил я, присаживаясь напротив без приглашения. От него пахло перегаром, отчаянием и чем-то еще – едва уловимым запахом типографской краски, как от призрака его прошлой жизни. – Артур Коулман. Мы не знакомы, но я много о вас читал».

Он поднял на меня тяжелый взгляд. Глаза красные, как у кролика-альбиноса, но с остатками того самого хищного прищура.

«Коулман… – прохрипел он. – Не припомню. Если вы по поводу долгов, то я уже продал почку. Осталась только печень, и та, боюсь, неликвид».

«Я не по поводу долгов, Вик. Я по поводу будущего. Вашего будущего».

Он усмехнулся. Звук был похож на скрежет ржавого металла. «Мое будущее? Оно уже наступило. Сидит передо мной в виде очередного стакана бурбона, который я не могу себе позволить».

«Я могу это исправить, – сказал я. – И не только с бурбоном. Я строю одно место, Вик. Очень специфическое место. Для очень специфических людей. Людей, которым надоело это… – я обвел рукой убогую обстановку бара, – это все».

«Диснейленд для неудачников? Или очередной реабилитационный центр с песнопениями и принудительной йогой?»

«Скорее, анти-реабилитационный центр, – поправил я. – Место, где можно не лечить свои пороки, а наслаждаться ими. Где нет осуждения, только возможности. И где информация… – я сделал паузу, – информация тоже может быть товаром. Или искусством. Или оружием. Вы ведь когда-то умели обращаться с информацией, Вик?»

В его глазах что-то мелькнуло. Искра интереса? Или просто отражение неоновой вывески пивного бренда?

«Что вам нужно, Коулман?»

«Мне нужен летописец, Вик. Хроникер. Человек, который будет наблюдать и записывать. Без прикрас. Без морализаторства. Голую, неприглядную правду о том, на что способны люди, когда с них снимают все ошейники. Вы будете жить там. Никаких счетов. Еда, выпивка, любые… развлечения – за мой счет. Ваша задача – просто быть там. И писать. Для меня. Обо всем, что увидите. Обо всех, кого встретите. О себе, если осмелитесь».

Он долго молчал, глядя в свой стакан, словно искал там ответы на вопросы, которые боялся задать.

«Это какая-то секта? – наконец спросил он. – Или социальный эксперимент для богатого ублюдка с комплексом мессии?»

«Называйте это как хотите, – я пожал плечами. – Можете считать это вашим последним расследованием. Расследованием глубин человеческой натуры. С полным пансионом и неограниченным доступом к материалу. Или можете оставаться здесь, топить свою печень в дешевом пойле и ждать, когда вас вынесут вперед ногами. Выбор, как всегда, за вами, Виктор».

Я встал, оставив на столе визитку с одним только номером телефона. «Если решите, что ваша журналистская совесть еще не окончательно растворилась в алкоголе, позвоните. Но учтите, такие предложения не повторяются».

Он даже не посмотрел на визитку. Просто сидел, ссутулившись, глядя в пустоту. Я был уверен, что он позвонит. Люди вроде Вика всегда звонят. У них не остается другого выбора, кроме как упасть еще ниже, в надежде, что там, на самом дне, окажется что-то мягкое. Или хотя бы интересное.

А стройка тем временем шла. «Промышленный парк Делано» преображался с пугающей скоростью. Бригады рабочих, нанятых Носорогом из тех, кто не задает вопросов и умеет держать язык за зубами, трудились круглосуточно. Гул строительной техники смешивался с ревом генераторов, создавая саундтрек к рождению моего монстра.

Бетонные коробки цехов обрастали причудливыми конструкциями. В одном месте вырастали стены «Храма Забвения», гигантского звуконепроницаемого купола, где, по замыслу Лилит, должны были проходить самые дикие рейвы и звуковые оргии. В другом – рыли котлован под «Озеро Нарцисса», бассейн с зеркальным дном и водой, подсвеченной так, чтобы каждый пловец видел только свое идеализированное отражение. Начали возводить «Лабиринт Искушений» – запутанную сеть коридоров и комнат, каждая из которых сулила уникальный опыт, от эротических фантазий до симуляции клинической смерти.

Это была не стройка. Это был акт творения. Творения наоборот. Я ходил по территории, наблюдая, как мои чертежи, мои безумные идеи обретают плоть и кровь. Иногда ко мне присоединялась Лилит, и мы часами обсуждали детали – какой оттенок красного лучше подойдет для «Комнаты Гнева», какую музыку подобрать для «Сада Забытых Желаний». Она была полна энтузиазма, ее глаза горели тем же нездоровым огнем, что и мои. Мы были двумя безумными демиургами, лепящими свой новый, несовершенный, но такой притягательный мир.

Иногда я видел, как за нами наблюдает Носорог. Молча, с непроницаемым лицом. Он не понимал наших разговоров об искусстве и трансгрессии. Но он понимал язык силы. И он видел, как на его глазах из пыли и бетона рождается нечто огромное, нечто, что уже сейчас начинало подчинять себе все вокруг. Моя воля, помноженная на мои деньги, творила чудеса. Или чудовищ. Время должно было показать.

А телефон Вика Холлоуэя молчал. Но я знал – это затишье перед тем, как очередной «проклятый» постучится в двери моего Карнавала.

Глава 6

Телефон Вика Холлоуэя, разумеется, зазвонил. Через три дня после моего визита в тот клоповник, который он называл своим любимым баром. Голос в трубке был трезвым, на удивление, и лишенным всякой надежды, что делало его почти идеальным для той роли, которую я ему уготовил. Он не задавал вопросов. Он просто сказал: «Я готов узнать, насколько глубока эта кроличья нора, Коулман». Добро пожаловать в команду, Вик. Твоя печень получает отсрочку. Возможно.

«Торжественное Открытие» – так Лилит, с присущей ей театральностью, назвала наше первое мероприятие. Хотя слово «торжественное» здесь подходило так же, как фрак – свинье. Это был, скорее, генеральный прогон Апокалипсиса для своих. Приглашения – если можно назвать так зашифрованные сообщения, переданные через третьи руки или оставленные в виде черных конвертов без обратного адреса – получили человек пятьдесят. Отборный сброд. Финансовые воротилы с такими скелетами в шкафах, что хватило бы на целый палеонтологический музей. Полузабытые рок-звезды, чья печень уже давно превратилась в карту звездного неба от количества выпитого и употребленного. Художники, чьи инсталляции запрещали к показу даже в самых либеральных европейских галереях. Пара-тройка наследников многомиллионных состояний, страдающих от такой экзистенциальной скуки, что готовы были продать душу дьяволу за пять минут неподдельного ужаса. И, конечно, несколько «друзей» Лилит – существ неопределенного пола и рода занятий, чьи глаза светились тем же опасным огнем, что и у нее.

Правила вечера были просты, как инструкция к молотку: никаких правил, кроме тех, что устанавливаю я, Артур Коулман, ваш скромный бог и повелитель этого конкретного фрагмента реальности. Мобильные телефоны и любые записывающие устройства изымались на входе людьми Носорога – вежливыми, как могильщики, и такими же неотвратимыми. То, что происходило в Карнавале, должно было оставаться в Карнавале. По крайней мере, до тех пор, пока я не решу иначе.

Карнавал встретил их ревом музыки, от которой вибрировали внутренности, и светом, который пульсировал, как больное сердце. Мы открыли только три зоны. Первой был «Храм Забвения» – бывший сборочный цех, превращенный Лилит в готический собор рейва. Под гигантским куполом, где раньше собирали ракеты, теперь бился первобытный ритм, а стробоскопы выхватывали из темноты извивающиеся тела, лица, искаженные экстазом или чем-то похуже. Воздух был густым от пота, дорогих духов и едва уловимого запаха озона – Лилит настояла на установке каких-то хитроумных ионизаторов, утверждала, что это «усиливает восприятие». В специальных альковах, скрытых за тяжелыми бархатными портьерами, подавали напитки, от которых реальность начинала плавиться по краям.

Второй зоной был «Лабиринт Искушений». Еще не достроенный до конца, он представлял собой анфиладу комнат и коридоров, каждая из которых предлагала свой, особый опыт. В одной комнате, обставленной как исповедальня девятнадцатого века, сидела женщина в маске ворона и выслушивала самые потаенные грехи, обещая не отпущение, а… понимание. В другой, стены которой были покрыты зеркалами, преломляющими свет и тела до неузнаваемости, можно было отдаться анонимной страсти с кем-то или чем-то, не зная, кто это и как он выглядит на самом деле. В третьей, «Комнате Гнева», обитой звуконепроницаемыми матами, стояли манекены политиков, бывших боссов, неверных любовников, и любой желающий мог выместить на них свою ярость с помощью бейсбольной биты или кувалды. Лилит лично проводила экскурсии для особо заинтересованных, ее голос – как шепот змея в райском саду, только вместо яблок она предлагала нечто куда более горькое и пьянящее.

Третьей точкой притяжения стало «Озеро Нарцисса». Огромный бассейн с идеально гладкой, черной водой, в которой отражались звезды и специально направленные лучи прожекторов. По краям бассейна были расставлены ложа, где можно было возлежать, как римский патриций, потягивая коктейли с названиями вроде «Слезы Ангела» или «Поцелуй Иуды». Голые тела скользили в воде, их кожа блестела в лунном свете, который мы имитировали с помощью сложных светофильтров. Красиво. И абсолютно пусто. Как глаза манекена.

Я наблюдал за всем этим с высоты – из своего временного кабинета, оборудованного в бывшей диспетчерской башне, откуда открывался вид на большую часть территории. Стекло было тонированным, меня никто не видел. Я был кукловодом, смотрящим на свой первый, пробный спектакль. Мой бог-комплекс разрастался с каждой минутой, с каждым новым стоном удовольствия или криком ужаса, доносившимся снизу. Это работало. Моя машина по производству греха и забвения начала свой первый цикл.

Вик Холлоуэй тоже был там. Я приказал ему просто ходить, смотреть, слушать. Впитывать. Я видел его бледное, помятое лицо в толпе. Он выглядел как человек, попавший на пир во время чумы и не знающий, ужасаться ему или присоединяться к общему веселью. В его руке был блокнот, но я сомневался, что он что-то записывал. Скорее, просто судорожно в него вцепился, как утопающий в соломинку. Он был моим первым лабораторным кроликом, и я с интересом ждал результатов вскрытия его души.

Вечеринка набирала обороты. Уровень декаданса повышался прямо пропорционально количеству выпитого и употребленного. Я видел, как один известный сенатор, ярый борец за семейные ценности на публике, лакает шампанское с голого живота какой-то девицы в «Храме Забвения». Видел, как известная галеристка, ценительница «высокого искусства», с первобытным рыком крушит манекен своего бывшего мужа в «Комнате Гнева». Видел, как люди теряют свои маски, свои социальные роли, свои последние остатки человечности, превращаясь в первобытных существ, жаждущих только одного – забвения. И еще. И еще.

Лилит была везде. То она, словно фурия, дирижировала светом и музыкой в «Храме». То, подобно древней жрице, проводила какой-то непонятный ритуал у «Озера Нарцисса», окруженная своими самыми преданными адептами. Она была воплощением этого места – опасная, соблазнительная, непонятная и оттого еще более притягательная.

Это было только начало. Пробный шар. Но шар, который снес все кегли. Я смотрел на свой Карнавал, на своих первых гостей, и на моем лице играла та самая улыбка, которая появилась в ночь выигрыша. Улыбка создателя, который только что понял, что его творение получилось именно таким, каким он его задумал. Чудовищным. И великолепным.

И где-то глубоко внутри, там, где раньше сидел комок из невысказанных «да пошли вы все», теперь росло новое чувство. Чувство правильности. Чувство власти. И легкое, едва заметное предвкушение того, что настоящий размах еще впереди.

Глава 7

Первая вечеринка в Карнавале стала той самой каплей крови в бассейне с акулами. Слухи. Они поползли, как масляное пятно по воде, просачиваясь сквозь невидимые трещины в стене молчания, которую я пытался возвести. Люди Носорога, конечно, сделали свою работу – никаких фото, никаких видео, никаких прямых эфиров в Инстаграме с геотэгом «Ад на Земле, рекомендую». Но человеческая природа, она как сорняк – всегда найдет лазейку. Кто-то из моих пятидесяти «избранных» не удержался, шепнул что-то на ухо своему дилеру, своей любовнице, своему психоаналитику. Рассказал о месте, где реальность гнется, как пластилин в руках сумасшедшего ребенка, где можно купить любой грех и получить сдачу вечностью.

Слова искажались, обрастали немыслимыми подробностями, превращая мой тщательно спланированный инженерный проект в городскую легенду, в современный миф о Шангри-Ла для окончательно потерянных душ. Говорили о человеческих жертвоприношениях под полной луной (полная чушь, по крайней

мере, пока), о реках шампанского, текущих вспять (технически возможно, но нерентабельно), о возможности встретиться с самим Дьяволом и подписать с ним контракт на более выгодных условиях, чем у большинства ипотечных брокеров (Дьявол, если бы он существовал, был бы моим младшим партнером, а не наоборот).

Эта мифология работала на меня. Она отсеивала случайных. Она притягивала тех, кто был готов поверить во что угодно, лишь бы это «что угодно» обещало избавление от серой плесени их обыденной жизни. Таких, как Анна «Аня» Шарма.

Я не знал ее тогда лично. Но я уже знал о существовании таких, как она. Тысячи их, миллионы. Запертые в своих маленьких городках, в своих бесперспективных работах, в своих неудачных браках. С душами, которые бились о ребра, как птицы в клетке. Аня Шарма, если верить обрывкам информации, которые мои новые «рекрутеры» (Лилит развернула целую сеть по поиску «интересных экземпляров») начали поставлять, была одной из таких птичек. Двадцать с небольшим, работала официанткой в какой-то забегаловке в Огайо, где единственным развлечением было угадывать, кто из дальнобойщиков оставит на чай, а кто – сальный анекдот. Мечтала о чем-то большем, но «большее» в ее мире ограничивалось новым сезоном сериала на Netflix или возможностью взять кредит на подержанную машину, которая, скорее всего, развалится через месяц. Тоска. Зеленая, как тина на пруду.

И вот до такой Ани, через десятые руки, через сарафанное радио отчаяния, доносится слух. О месте, где все по-другому. Где нет начальников, ипотек и унылых свиданий с парнями, чей словарный запас не превышает меню из «Макдоналдса». Где каждый день – это вызов, это приключение, это прыжок в неизвестность с парашютом из чистого адреналина. Слух, сладкий, как запретный плод. И Аня, или тысячи таких Ань, начинают искать. Искать путь в этот мифический Карнавал, как средневековые рыцари искали Святой Грааль. Только вместо Грааля они ищут право на тотальное «пошло все оно к черту».

Карнавал тем временем начинал жить своей жизнью. Первые «резиденты» осваивались. Вик Холлоуэй, к моему удовольствию, действительно начал писать. Не для публикации, конечно. Для меня. Его заметки были полны желчи, самоиронии и удивительно точных наблюдений за тем, как человеческая психика деформируется в условиях абсолютной свободы от последствий. Он пил меньше, но глаза его становились все безумнее. Он был моим первым успешным экспериментом по превращению журналиста в придворного летописца ада.

Другие «гости» той первой ночи тоже не спешили уезжать. Некоторые просто продлили свое пребывание на неопределенный срок, превратившись из гостей в полупостоянных жителей. Деньги у них были. А здесь им предлагали то, чего нельзя было купить ни в одном фешенебельном отеле мира – иллюзию полного контроля над реальностью и возможность забыть о том, кем они были там, за стенами Карнавала. Мои архитекторы и рабочие, подстегиваемые щедрыми премиями и негласным контролем Носорога, продолжали расширять и достраивать новые зоны. Карнавал рос, как раковая опухоль, пожирая пустыню и здравый смысл.