Губернаторы. От Екатерины II до Павла I

Предисловие

«Хозяин губернии» – так по «Учреждениям о губерниях» 1775 года определялся статус российских губернаторов. Они обладали безграничной властью, но и отвечали лично перед Императором за все происходящее на своей территории. Довольно часто их перебрасывали с места на место – по всему пространству Российской империи от Сибири до Карелии. Иные успевали «похозяйничать» в пяти-шести регионах. За успехи жаловались ордена, звания и высокие должности в Сенате, за неудачи и преступления отправляли в отставку. Мы увидим, что это были за люди, как служили верой и правдой, окружали себя фаворитами и фаворитками, узнаем, как шиковали, брали взятки «борзыми щенками» и откуда взялся «губернатор с фаршированной головой».

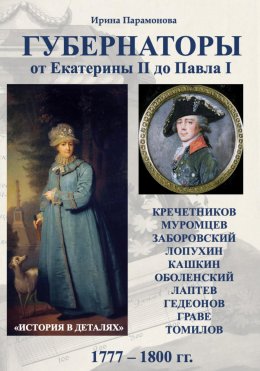

В книгу вошли исторические очерки о 42-х губернаторах, которые служили в Санкт-Петербурге и Москве, в Калужской, Олонецкой, Тверской, Тульской и других российских губерниях с 1777-го по 1917-й год. Издание разделено на четыре части. В первой представлены биографии губернаторов эпохи Екатерины II и Павла I (1777 – 1800 гг.), во второй – Александра I и Николая I (1801 – 1850 гг.), в третьей – Александра II и Александра III (1850 – 1893 гг.) и в заключительной – биографии губернаторов в период правления Николая II.

Издание основано на архивных материалах, исторических документах, мемуарах и воспоминаниях.

Глава 1. Кречетников

Михаил Никитич КРЕЧЕТНИКОВ – генерал-губернатор, наместник Калужской, Рязанской и Тульской губерний (1777–1791 гг.), Киевской, Черниговской и Новогород-Северской губерний (1791), псковский (1772—1775), тверской губернатор (1776).

Он знал, как покорить Екатерину Великую и был любимцем Потемкина, отправил того самого Левшу учиться в Англию, помог поэту Василию Жуковскому и разводил лошадок-«корольков» на Пахре. Слыл франтом, носил шелковые чулки, башмаки с красными каблуками, белые перчатки, имел слабость к пышности и церемониальным выходам.

«В полдень отправился к генерал-губернатору господину Кречетникову с письмом от князя Потемкина. По дороге попал под дождь с градом, однако возвращаться не стал. Его превосходительство изволили в это время кушать суп, и потому письмо не хотели передавать. Наконец это было сделано, и вышедший ко мне адъютант сообщил, что я могу возвращаться к себе в гостиницу, хотя дождь лил как из ведра. Так мне и пришлось ретироваться, несмотря на самые высокие рекомендации. Я раздобыл у моего трактирщика немного супу и жаркого, ибо мой желудок давно требовал горячей пищи, коей я не пробовал вот уже двое суток, причем все это время стоял адский холод», – таким запомнил наместника испанец Франсиско де Миранда, посетивший Тулу 9 мая 1787 года во время путешествия по Российской Империи.

Наука побеждать и лавировать

Михаил Никитич Кречетников родился 7 мая 1729 года в семье потомственных русских дворян: Никиты Семеновича Кречетникова и Екатерины Григорьевны Собакиной. Предки Кречетникова с XVI столетия служили российскому престолу, «были жалованы почестями и поместьями». Его отец занимал высокий пост – был президентом Ревизион-коллегии, коючевого государственного учреждения, которое контролировало все расходы казны по всей Российской империи. Никита Семенович имел все возможности, чтобы дать своим сыновьям – Петру и Михаилу – достойное образование, и связи, чтобы вывести детей «в люди». И оба брата не подвели, сделали блестящую карьеру, стали известными российскими военачальниками и губернаторами.

Как и старший брат, в 1741 году Михаил Никитич подростком поступил в Рыцарскую Академию (Сухопутный кадетский корпус) – элитное учебное заведение для дворянских детей, легендарный Первый кадетский корпус во дворе Меншикова на набережной Невы. Кадеты изучали военные науки и несколько иностранных языков. После успешного завершения учебы Кречетников в чине прапорщика поступил на действительную военную службу.

Молодой Кречетников в чине майора участвовал в Семилетней войне 1756–1763 гг. в Пруссии. Через шесть лет, в 1769 году, во время турецкой кампании, уже в звании полковника командовал тремя полками в армии князя А.М. Голицына, осаждавшего крепость Хотин в Преднестровье.

В турецкой кампании 40-летний офицер проявил себя как успешный военачальник и был замечен командованием и лично Императрицей Екатериной II. 23 августа 1769 года Кречетников заслужил похвалу Голицына за сражение при Каменце. Как указано в послужном списке Михаила Никитича, русские отбросили за Днестр 80-тысячное войско «Верховного Визиря и хана Крымского», и за эту атаку «на неприятельский ретранжамент (то есть крепость, – прим. Авт.) в ночи на 23 число» Екатерина Великая выразила Кречетникову монаршее благоволение, оценив его «искусное предводительство, храбрость и мужество».

5 сентября армия Голицына отбила вторую попытку турок форсировать Днестр, армия неприятеля была вынуждена оставить крепость, 10 сентября русские войска заняли пустой Хотин. Вице-президент Военной коллегии граф З.Г. Чернышев в наградном листе отмечал «мужество, храбрость и отменное в военном деле искусство Кречетникова, оказанные в предводительстве войском при атаке с 5 на 6 сентября неприятельского лагеря». Справедливой наградой Кречетникову за взятие Хотина стало звание бригадира.

Военная карьера Кречетникова развивалась стремительно. В том же 1769 году он был произведен в генерал-майоры и два года воевал в Турции под началом графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского ((П.А. Румянцев, 1725 – 1796, главнокомандующий русской армией во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг., за победы над турками при Ларге и Кагуле получил титул «Задунайский»)) – «на правой стороне Днестра, в Галиции, держал порученные ему отряды во Львове и Бродах». В 1770 году Кречетников отличился «в славном Кагульском сражении». 28 декабря 1770 года разбил турецкий корпус в Малой Валахии при Крайове и занял город.

По воспоминаниям очевидцев, «Кречетникова с радостью встречали жители и духовенство, как избавителя от турецкого ига. В подарок от города ему поднесли 2000 левов в знак благодарности за тот порядок, с которым войска вступили в город, не нанеся обиды ни одному жителю. Кречетников раздал все деньги солдатам».

Далеко не всегда русские генералы вели себя так деликатно на завоеванной территории. Старший брат Кречетникова – Петр попал тогда в немилость как раз из-за непомерных поборов в Польше. Императрица Екатерина II узнала об этом и написала графу Румянцеву письмо с требованием «отозвать его от команды»: «Общий вопль от злых и добрых по всей Польше противу недозволенного и всю славу военной службы развращающего, как и делам весьма вредного поведения нашего генерал-майора Кречетникова вынуждает из нас такие меры, которые во всяком другом случае были б претительны нашей природной склонности и статским правилам. Сей генерал, по-видимому, вышед совсем из пределов должности и уважения к славе нашего оружия и ослепясь мерзкими презрительным корыстолюбием, производит, как сказывают, такие себе нажиточные грабежи на тамошней земле, что уже многие обозы с пограбленным оттуда выслал. Мы за нужное нашли отозвать его от команды».

На карьеру Михаила Кречетникова эта история брата не повлияла. За сражение при Крайове в 1771 году он был награжден первым орденом – Святой Анны и получил личное поздравление и наилучшие пожелания от графа Румянцева: «От истинного усердия приносить я честь имею Вашему Превосходительству поздравление по поводу воздаяния, которым удостоили Ее Императорское Величество Ваше усердие службе, жаловав Вас кавалером Святой Анны, – писал Румянцев 29 мая 1771 года. – Желаю, чтобы сей знак милости к Вам Монаршей был положением токмо начальным приобретать дальшие, и с толиким награждениям, как Вы того достойны».

Интересен эпизод, связанный с этим награждением. Кречетников, узнав о представлении к ордену, поспешил обратиться к графу Чернышеву с вопросом – достоин ли он столь высокой награды. Что это было: скромность, соблюдение этикета или попытка обратить на себя внимание – неизвестно. 30 апреля 1771 года Чернышев отвечал Кречетникову, что «знаки отменной к Вам доверенности Его Сиятельства, графа Петра Александровича» соответствуют «ревности и усердию Вашему к службе».

И еще один штрих к военной биографии Кречетникова. Сохранилось несколько писем к нему от Александра Васильевича Суворова во время польской кампании 1771 года. В одном из них – 14 сентября 1771 года, он сообщал о победе над гетманом Огинским при Столовичах (сейчас это территория Белоруссии) и сам не верил, что сумел с отрядом в 900 человек разбить 5-тысячный копус неприятеля.

«Помощию Бога войски Ее Императорского Величества команды моей разбили гетмана Огинского впятеро сильнее нас. Кратко донесть Вашему превосходительству имею: потерял он всю свою артиллерию и обозы, ста с три в полону, гораздо больше того убито. Отбиты легионные, что от него захвачены были, осталось у него войска еще около двух тысяч, или тысяча, или меньше – узнать не можно. Гетман ретировался на чужой лошади в жупане, без сапогов, сказывают так! Лутчие люди убиты или взяты в полон, и то верно. Мы атаковали с 500-ми, ста два было в резерве. Наконец для эскорта пленных нас недоставало. Простительно, ежели ваше превосходительство по первому слуху сему сумневатца будете, ибо я сам сумневаюсь. Только правда. Слава Богу! 2 Наш урон очень мал. Остаюсь с совершенным моим почитанием вашего превосходительства, милостивого государя моего, покорнейший слуга, Александ Суворов».

«Новые наши сограждане спокойны теперь»

Летом 1772 года в биографии Михила Кречетникова открылась новая страница: возможность проявить себя на гражданском поприще. Граф Чернышев, назначенный после первого раздела Польши генерал-губернатором присоединенных к России белорусских земель, рекомендовал боевого генерала в руководители новой губернии Российской империи – Псковской со столицей в Полоцке. Высочайший указ был подписан 22 июня 1772 года, сам документ вместе со своими указаниям граф Чернышев в тот же день адресовал Кречетникову, выразив надежду, что Михаил Никитич «приложит всевозможные старания к немедленному и точному исполнению рескрипта».

За три года службы в Полоцке Кречетников получил бесценный опыт «открытия губернии». Население было приведено к присяге на верность российскому престолу. Было проведено административно-территориальное деление с невиданным прежде межеванием границ губернии и всех местечек с учетом постоянно менявшейся политической обстановки (русский дипломат А.И. Бибиков постоянно держал Кречетникова в курсе переговоров с Австрией и Пруссией, посылая ему письма из Варшавы). В Псковской губернии прошла «поголовная» перепись населения – «дело совершенно незнакомое и небывалое», но Кречетников вновь оказался на высоте, заслужив очередную лестную оценку графа Чернышева: «Исправности и трудолюбия Вашего ничто преодолеть не в состоянии». Во время переписи было составлено полное описание земель и городов с указанием всех владельцев, доходности и картой местности.

Создание системы управления на границе с Польшей осложнялось тем, что население присоединенной губернии исповедовало католицизм. «Что дозволили Вы духовенству на молитвах поминать Папу, сходно с их обыкновением и порядком, то сделали весьма изрядно», – хвалил Кречетникова генерал-губернатор Чернышев.

Кречетникову приходилось заниматься множеством дел: контролировать местные учреждения управления, судопроизводство, следить за исправностью дорог, торговлей, промышленностью и состоянием сельского хозяйства. О масштабе и результатах деятельности Кречетникова можно судить по его переписке с генерал-губернатором. Чернышев одобрял строгость Кречетникова по наказанию виновных «в обманной торговле», считал правильным его распоряжение о запасных хлебных магазинах на случай неурожая, обещал поддержку в строительстве поташного завода и в разработке найденной у Себежа железной руды, отмечал его труды по «скорому рассмотрению судебных дел»…

В одном из писем Кречетникову, незадолго до окончания его службы на границе с Польшей, Чернышев отмечал: «Труды Ваши от времени ко времени приводят уже препорученную вам губернию в такое состояние, что в ней и заведен порядок, … новые наши сограждане спокойны теперь будут, когда увидят и уверятся точно, что остаются не только при свободном отправлении своей веры, но что и о вине будет сделано совсем другое, нежели в прочих наших губерниях учреждение».

Накопленный опыт вскоре пригодился Кречетникову на новом месте. 7 ноября 1775 года по указу Екатерины II Российская империя была разделена на 50 губерний. Спустя 12 дней генерал-поручик Кречетников узнал о новом назначении – в губернаторы Тверской губернии. Наместник Тверской и Новгородской губерний граф Я.И. Сиверс, поздравляя Кречетникова, отметил, что этот пост «открывает путь в первое место», намекая на будущий карьерный рост – перспективу занять должность наместника. И не ошибся в прогнозе. В 1776 году Михаил Никитич Кречетников стал наместником Калужским и Тульским, в 1778 году получил в свое правление еще и Рязанскую губернию (рязанским наместником был до 1782 года).

«Государев наместник»

24 августа 1776 года состоялось назначение Кречетникова наместником двух созданных по высочайшему указу губерний – Калужской и Тульской. Генерал-губернаторство в Подмосковье для Кречетникова было ожидаемым. Еще 2 июня 1776 года граф Сиверс писал Кречетникову о лестных отзывах Императрицы на доклад о деятельности тверского губернатора, в том числе об опыте по открытию в Твери «градской» школы, и заверил Михаила Никитича, что его «пребывание в Твери не далее будет, как 1-го декабря сего года, и Вам поручится такое дело, как и мне поручено было, в части Московской губернии, о чем любезнейший друг, Вас от искренности моего сердца поздравляю».

14 августа 1776 года граф Сиверс спешил сообщить Кречетникову последние новости из Царского Села: «… время наступает, чтобы Вам обозреть те места, куда Ее к Вам доверенность Вас назначивает, так и до назначения чинов. По весьма милостивом об Вас отзыве, изволила призвать Сергея Матвеевича (Сергей Матвеевич Козьмин, статс-секретарь Екатерины II, – прим. Автора) и приказать заготовить Указ об определении Вас в должность наместника Калужского, и чтобы Вы ехали немедленно осмотреть те места, кои в ту губернию назначены, и приехать после сюда. Вот, мой любезнейший Друг, чем Вас поздравить могу с истинным чувством моего сердца. При Указе будет приложен реестр городам, кои к Вам назначены, оной не замедлится, разве что до завтрашних праздников, и за ожиданием приезда Цесаревича».

Должность наместника ко многому обязывала. «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» наделяло «государева наместника» – генерал-губернатора, правителя нескольких губерний, широчайшими полномочиям, чтобы исполнять Монаршую волю. «Государев наместник», «хозяин губернии» был ключевым звеном в системе управления регионами с прямым с подчинением Императрице.

Ему предписывалось «строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест и людей об исполнении законов и определенного их звания и должностей». Лишь судебная ветвь власти имела определенную независимость от наместника: «но без суда, да не накажет никого», «не судья, но оберегатель Императорского Величества изданных узаконений, ходатай за пользу общую и Государеву, заступник утесненных и победитель бесгласных дел», – гласили «Учреждения». Но наместник контролировал рассмотрение судебных дел, отвечая за недопущение волокиты. Ни один приговор и решение высших органов местной судебной власти не вступали в законную силу без утверждения генерал-губернатором. «Экстракт» приговора палаты и «мнение» нижестоящего суда отсылались на утверждение к генерал-губернатору, чтобы «повелением его в страх злым наказан был преступник». Начальник губернии утверждал и отдавал распоряжение об исполнении приговора, если сомневался в его справедливости, писал донесение Сенату или императрице и ждал особых распоряжений.

На «хозяина губернии» возлагалась ответственность за «благоустройство в наместничестве, обязанность «предупреждать могущий быть в его наместничестве всякий недостаток в нужных для жизни припасах, как то в хлебе, в соли и проч.». Наместник обеспечивал точность сборов и проведение рекрутского набора. Ему подчинялась вся полиция, и он имел права «пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, беспутства, мотовство, тиранство и жестокости». В случае «ослушания народного», эпидемии, пожара и других бедствий наместник получал права военного начальника, гласили «Учреждения».

По сути, с указа Екатерины II началась реформа органов власти в российских регионах. По принципу разделения ветвей власти создаются новые центральные губернские учреждения – административные (наместнические правления), судебные (во главе с уголовными и гражданскими палатами) и финансовые (казенные палаты). Под новую структуру власти и управления меняется и система уездных учреждений – уездные присутствия. Впервые помимо чиновников «от короны» – назначенных, Высочайшими указами или указами Правительствующего Сената, к власти допускаются избранные от «общества» – от дворянства и городских сословий.

Указание императрицы – «открыть» губернию означало создать ее с нуля. Найти достойных кандидатов для назначения на «коронные» должности. Провести по всем городам и уездам выборы для избрания уездных судей и заседателей в новые учреждения, городских глав, бургомистров, членов магистратов и т. д. Кроме того, для каждого нового учреждения, как в губернской столице, так и в каждом уездном центре, предстояло найти или спешно построить подходящие для работы здания, закупить мебель и обеспечить всем необходимым для службы – от текстов законов до бумаги и чернил.

Первой, в соответствии с екатерининским указом, Кречетникову предстояло «открыть» Калужскую губернию, что было сделано 15 января 1777 года. А весной 1777 года Михаил Никитич отправился в поездку по тульским землям для знакомства с местным дворянством и оценкой того, что еще предстоит сделать для «открытия» Тульской губернии.

«Уведомили меня, что в предбудущую зиму будет открываться таким же образом и Тульское наместничество, как в минувшую зиму открыто Калужское, и что будет открывать оное тот же самый наместник генерал Кречетников, Михаил Никитич, – вспоминал о событиях весны 1777 года Андрей Тимофеевчи Болотов, управляющий царским имением в Богородицке. – Он уже приехал в Тулу и отправляется для осматривания всех городов и для изыскания удобнейших мест к основанию городов совсем новых, и что в скором времени прибудет для того же самого и к нам в Богородицк. Уведомление сие натурально озаботило меня чрезвычайно, ибо я предвидел, что необходимо надобно мне будет сего знаменитого вельможу у себя принимать и со всею его свитою угощать, почему и не преминул сделать все нужные к тому приуготовления. И, как скоро получил о самом дне выезда его известие, то приказав изготовить добрый обед и, выписав к сему случаю из Бобриков г. Верещагина (Верещагин, управляющий казенным имением в Бобриках, впоследствии тульский губернский прокурор, – прим. Автора) и архитектора, отправил их для встречи его на границе волости, в первую волостную деревню Крутое, а вслед за ними выехал и сам версты за три, чтоб его вместе с первейшими и лучшими купцами с подобающею честию встретить».

Первая встреча с наместником произвела на Болотова приятное впечатление. Кречетников пригласил его в свою карету, обстоятельно расспросил обо всех делах. Затем пешком они прошлись по Богородицку. Генерал-губернатор осмотрел все здания и предложил использовать строящийся флигель Богородицкого двора под уездное присутствие. Остался доволен Кречетников и угощением в доме Болотова: к столу подали «лимонад, варенье, все, что только могли мы найтить в доме своем лучшего».

Болотов предполагал, что дружелюбное отношение наместника к нему объяснялось тем, что тот нашел в нем «знающего человека незастенчивого и не робкого пред ним характера». Болотов сумел сохранить с Кречетниковым довольно близкие отношения на весь период его службы в Туле. Правда, впоследствии был разочарован страстью наместника к пышным церемониям, потворством фаворитам и прожектерством – Болотов не мог забыть непомерные и, как ему казалось, напрасные траты на строительство каменной оранжереи в дворцовом парке и копание острова с мостом на мысу у дворцового пруда. Все это пришлосмь сделать по указанию Кречетникова.

19 сентября 1777 года был обнародован указ Екатерины II об образовании Тульской губернии. Сразу после этого генерал-губернатор приступил к межеванию. «Препроводил для описания границы и положения сей губернии землемеров», – писал М. Н. Кречетников Императрице. Одновременно началась работа по передаче дел из учреждений упраздненной Тульской провинции: «Во все сей губернии города были отряжены чины для рассортирования в канцелярии, магистратах и ратушах дел» с «разбиранием под каждое вновь учреждаемое присутственное место».

К сентябрю 1777 года во всех уездах по указанию генерал-губернатора полным ходом шли строительные работы. Открытие Тульской губернии было намечено на декабрь 1777 года, и к этому сроку во всех уездных городах предстояло обустроить помещения для присутственных мест. В Туле и в большинстве уездов для новых учреждений приспосабливали имеющиеся здания. Достоверно известно, что лишь в Богородицке стараниями Болотова местное присутствие получило новостройку – флигели у графского дворца, здесь же были устроены и квартиры для будущих чиновников. Специальные корпуса присутственных мест позднее были выстроены в Туле (сейчас это ансамбль зданий на пересечении пр. Ленина и ул. Пушкинской), в Ефремове и Веневе (одно из зданий в Веневе сохранилось до сих пор на ул. Красноармейской, 18). А, например, в Алексине уездные учреждения и в середине XIX столетия все еще располагались в помещениях «по найму в частных домах, занимая вторые этажи каменных обывательских домов, где на первом этаже находились лавки, кухни, комнаты для постоя простых людей».

В Туле, как пишет Болотов, под палаты и другие присутственные места «на первой случай и до построения нарочных к тому зданий, отведены и назначены были наилучшие купеческие дома». В фондах Государственного архива Тульской области имеется документ, из которого следует, что к моменту открытия губернии наместническое правление располагалось в здании бывшей Тульской провинциальной канцелярии, а вот для судебных и казенной палат было отведено какое-то другое помещение.

Для проведения общих выборов от дворянства со всей губернии «во всей Туле не отыскалось ни одного такого дома, в котором бы находился зал, могущий поместить в себе все многочисленное сборище дворян. Другого не оставалось, как отыскать один, средственной величины каменной купеческой дом, велеть выломать из него все внутренние стены и весь его превратить в один просторный зал, в котором бы могла все дворянство уместиться. Дом сей находился на большой и главной улице, ведущей с сей стороны к крепости и неподалеку от того места, где ныне гостиной двор, или ряды, и назывался «красною палатою» (Старый гостиный двор находился напротив западной стены Тульского кремля, здание снесено в 1920-е годы, на его месте была построена фабрика-кухня. Где именно располагалась «красная палата», неизвестно, – прим. Автора.). Над превращением и отделкою его трудилось уже давно множество разных мастеровых людей, и около сего времени спешили отделывать его денно и нощно».

К открытию губернии по распоряжению Кречетникова в Туле «по ту сторону Упы, на горе, на той площади, где потом находились казенные конюшни», строилось здание театра: «деревянный довольно просторный театральный дом». Генерал-губернатор постарался «снабдить его труппой актеров и нужным для сего гардеробом и убранством». На какой именно тульской горе, находился первый театр точно неизвестно. Тульский кремль и исторический центр находится в низине, на берегу реки Упы, а окружают город холмы – в и с севера, где находилась Московская застава, и с юга – на Киевской заставе. По одной из версий, театр возводился где-то в верхней части улицы Киевской, где еще в начале XIX века располагалась Ямская слобода.

Для резиденции государева наместника был выбран дворец заводчика Демидова на правом берегу Упы, на плотине Демидовского пруда. «К избранию сего к сему побудило наместника наиболее то, что пред оным находилось просторное и пустое место, на котором приуготовляем был для сего дня изрядной и нарочитой величины фейерверк, которым, как невиданным еще никогда тульскими жителями зрелищем, ему их и все дворянство увеселить хотелось».

«На веки достопамятный день»

10 декабря 1777 года в Тулу для официальной церемонии открытия Тульской губернии приехал «генерал-поручик и кавалер, государев наместник» Михаил Никитич Кречетников. Торжества продлились 16 дней – каждый детально расписан в «Подробном журнале открытия Тульской губернии», чтобы преподнести этот документ в дар Императрице.

Как сообщал Кречетников Екатерине II, на торжества в Тулу к 17 декабря прибыли более 500 дворян и «еще довольное число ожидалось».

Вот как описывал предпраздничную А. Т. Болотов: «Вся Тула кипела уже тогда народом; со всех сторон, как по призыву, так и произвольно, спешили ехать в нее все дворянские фамилии, и на большую часть со всеми своими семействами, и с каждым днем въезжало в нее их такое множество, что, при тогдашнем состоянии сего города, скоро стало недоставать квартир для помещения оных».

Первые трое суток пребывания Кречетникова в Туле – это череда встреч с губернатором М.В. Муромцевым, местными чиновниками и духовенством, разлача указаний по службе. Одно из первых распоряжений генерал-губернатора, от 12 декабря 1777 года, адресовалось «ко всем обывателям губернского города Тулы»: «Дабы имеющие до его превосходительства нужды ежедневно в 10 часов являлися к его сиятельству для изъяснения оных».

14 декабря 1777 года Кречетников отправил поручика правителя – вице-губернатора Л.Г. Украинцова, председателей палат, верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней расправы проверить дома, назначенные для помещения «сих присутствий». Белевский магистрат, ратуши Алексинская, Веневская, Каширская, Богородицкая, Епифанская, Крапивенская и Новосильская, а также Чернская воеводская канцелярии получили указание «об избрании для выбора в присутствующие в магистраты, в градские головы, старосты и словесные судьи из тамошнего купечества и мещанства кандидатов». Был назначен и день – 16 декабря – «господам предводителям явиться каждому с благородным того уезда обществом для подания наличному дворянству списков».

15 декабря 1777 года Кречетников лично осмотрел помещения наместнического правления, палат и «другие присутственные места», убедился, что «к открытию оных снабжены всеми потребностями» и «удовольствованы нужными вещами: зерцалами, сукном, чернильницами», имеют текст высочайшего Учреждения и «печатные законы». После чего чиновники собрались «в Соборной церкви» – Успенском соборе Тульского кремля, и «по выслушивании Литургии, все они приведены к присяге, и потом угощены от Государева наместника обеденным столом».

16 декабря 1777 года пред наместником предстало все тульское дворянство. Церемония вручения генерал-губернатору «списков избирателей» прошла весьма торжественно. Вот как описывал происхоядее в своих дневниках Болотов:

«В 8 часов по полуночи прибыли в дом Государева наместника тульский господин предводитель с благородным своего уезда обществом.

Стоящий караул вступил в ружье, в сенях встретили их два офицера, в первом покое помощники церемониймейстера два майора, в другом господин церемониймейстер – тульского наместнического правления советник Хомяков, который проводил их до приемной комнаты… Его высокопревосходительство по выходе своем, приняв от господина предводителя список, изъяснил благородному обществу изливаемые на них благодеяния, ниспосланием в сию область спасительных Ее Уставов, а также постановленные им правила вступления во всемилостивейшее вверенное ему начальство. Потом господин предводитель и дворянство были отпущены и провождены вышеперечисленным же образом».

За ними следом по такому же ритуалу списки наместнику вручили предводители дворянства других 11 уездов.

В это время на всех городских площадях и больших улицах Тулы «при игрании на трубах» глашатаи сообщали, что по утру последует начало открытия Тульской губернии. «Тула находилась в сие время в великом уже движении, – вспоминал Болотов. – Все в ней приуготовляемо было к торжественному открытию наместничества и к тому важному и на веки достопамятному для сего города дню, которой долженствовал переменить политическое его состояние и из прежнего провинциального и очень малозначущего города превратить в знаменитый губернской, или, как тогда называли, «наместнический» город, и положить всему будущему его благосостоянию первое основание».

17 декабря 1777 года после троекратного залпа орудий члены наместничества собрались в доме генерал-губернатора и отправились в зал, где их ожидало «благородное общество» и поручик наместника – первый тульский губернатор Матвей Васильевич Муромцев. После краткой приветственной речи все собравшиеся отправились в Успенский собор Тульского кремля, где после торжественного богослужения были зачитаны манифест и указ об открытии Тульской губернии, «под пушечную пальбу и беглый огонь воинской команды» состоялся благодарственный молебен, и началась присяга. Все, кому предстояло принять участие в выборах, на Библии клялись в том, что «по чистой моей совести, без пристрастия и собственной корысти, еще меньше по дружбе и вражде, выбрать моих сего города собратьев такого, которого я нахожу способнейшим и чистой совести, надеясь, что он в возлагаемом на него сем общем деле окажет себя верным подданным Его Императорского Величества, усердным сыном Отечества».

Приведение к присяге продолжалось несколько дней, с 20 по 24 декабря проходили выборы уездных и губернского предводителей, уездных судей, заседателей уездных и нижних земских судов и т. д. Выборы тогда называли «баллотировкой» – от слова балл, голос, шар в пользу кандидата.

«И подлинно, зрелище было сколько с одной (стороны) пышное и великолепное, столько с другой – поразительное и приятное, – вспоминал о первой в Тульской губернии баллотировке А.Т. Болотов. – У передней стены сооружен был императорский трон под богатым балдахином и стоящим на нем портретом императрицы, во весь ее рост написанный, а на ступенях трона стоял наместник и говорил краткую приветственную речь всему собранию. После сего предложено было наместником всему дворянству, чтоб оно приступило к общему выбору губернского предводителя, посредством баллотирования; и тотчас тогда понесли по всем усевшимся на скамьях дворянам, определенными к тому людьми, одними на блюдах шары, а другие, покрытые зеленым сукном, баллотировальные ящики, при котором случае в первой еще раз я оные увидел и получил об них и о самом баллотировании понятие».

Роскошь, с которой был обставлен большой зал «красной» палаты, «императорский трон под великолепным балдахином», на который обратил внимание Болотов, поразила тогла многих. И биограф Кречетникова Д. Н. Бантыш-Каменский признавал эту «слабость наместника к пышности и церемониальным выходам». Описание трона со временем обрастало новыми деталями: «Осеняемый балдахином с золотым двуглавым орлом и кистями на троне помещался мраморный бюст Императрицы в лавровом венке», – так его изобразил в исторической повести о Кречетникове Д. Л. Мордовцев в 1880-е годы.

И все же особый ритуал выхода генерал-губернатора и особая обстанковка не были его прихотью. В соответствии с пунктом 92 «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» государеву наместнику полагался конвой – 24 человека легкой конницы с одним подпоручиком. Кроме того, он имел двух адъютантов, «да дворянство наряжает для почести с каждого уезда по одному человеку, которых генерал-губернатор отпускает по своему благоусмотрению». Что касается трона, то, возможно, это, действительно, «изобретение» Кречетникова еще в бытность тверским губернатором. В фондах Государственного архива Пермского края сохранился документ о подготовке к открытию Пермского наместничества в 1781 году, где сообщается, что «в Твери при открытии губернии в зале под балдахином из малинового бархата поставлен был царский портрет и к нему подставлены большие креслы». Пермские исследователи не берутся судить, по примеру Твери ли, по распоряжению ли Екатерины II, в главном зале наместнического дворца в Перми тоже был установлен императорский трон. Но это очень в духе екатеринского времени, когда дворцовые расходы исчислялись сотнями тысяч рублей. Понятно и стремление к царским почестям наместников Государыни, не считавших зазорным лишний раз подчеркнуть свой высокий статус «хозяина губернии» и близость к Императрице.

В любом случае желание особым образом обставить открытие наместничества не было редкостью в Российской империи. Это событие считалось важным для государства, и празднества по этому поводу для дворян и всего народа проводились с ведома Императрицы и Сената. Известны примеры, когда в дни открытия наместничеств на улицах выставляли вино, мед, пиво, жареных быков и свиней – сведения о таких пирах удалось найти профессору О.Е. Глаголевой и любезно поделиться информаций с автором. В порядке вещей были и званые обеды у наместника на 130 и больше «кувертов» (персон) для местного общества. Для этого всем генерал-губернаторам для открытия наместничеств были выданы специальные сервизы: «серебряные, массивные с гербами, царским и наместническим». Возможно, именно «гербовой» посудой был сервирован стол 20 декабря 1777 года, когда М. Н. Кречетников угощал 130 человек: новых предводителей и всех дворян Каширского уезда. Для приемов делалась и специальная мебель – с гербами на спинках стульев.

26 декабря 1777 года «по благоуспешном совершении выборов из дворянства сей губернии к общественным должностям» состоялось торжественное открытие Тульского наместнического правления и палат. По традиции того времени праздник начался с торжественного богослужения в Успенском соборе Тульского кремля, «восклицаниями многолетия и пушечной пальбой». Все избранные и назначенные чины Тульской губернии приступили в тот день к исполнению возложенных на них обязанностей. А вечером весь высший свет Тулы и губернии собрался во дворце заводчика Демидова, на плотине демидовского пруда на Упе, «на угощение балом и маскарадом» и первый в городе фейерверк: вздымающиеся вверх ракеты, вертящиеся разнообразные огненные колеса и горевший разными огнями фитильной щит.

27 декабря 1777 года Кречетников уведомил Императрицу, что произвел все необходимые действия по открытию Тульской губернии, присутственных мест, приказа общественного призрения и верхних судов.

«Примерный главнокомандующий губерний»

За 16 лет во главе трех губерний Михаил Никитич Кречетников заслужил репутацию одного из успешных российских генерал-губернаторов – уже в первые годы правления он стал кавалером ордена Белого Орла, Святого Станислава и Александра Невского. В 1783 году получил орден Святого Владимира I ст. Еще две награды – орден Святого Апостола Андрея Первозванного (28 июня 1792 года) и графский титул (6 мая 1793 года) – были связаны с его успехами в войне с Польшей. Неоднократно получал он от Императрицы и денежные вознаграждения. По одному из свидетельств, в начале 1782 года Екатерина II пожаловала ему 10 000 руб., и это была «уже третья награда с тех пор как он губернатором Калуги и Тулы».

Кречетников попал в число примерных главнокомандующих губерний за весьма успешное проведение в Тульской губернии административной реформы и «градостроительство». Сразу после указа об образовании губернии М. Н. Кречетников организовал работу по составлению проектных планов губернского и уездных городов – регулярной застройки с новыми улицами, отведением мест под строительство казенных зданий (штаты всех новых губернских и уездных учреждений были укомплектованы еще в январе 1778 года), жилых домов, лавок и т. д. Известно, что Кречетников лично участвовал в составлении каждого проекта, вносил свои замечания и предложения в Комиссию строения Санкт-Петербурга и Москвы. Например, в Туле первоначально присутственные места губернии предполагалось разместить на территории Кремля, и не без участия Кречетникова корпуса судебных и казенной палат и губернского присутствия перенесли возвышенное место на Киевскую улицу.

М. Н. Кречетников в числе первых генерал-губернаторов (его опередили только тверской и смоленский наместники) предоставил в столицу проекты градоустройства – и уже 2 сентября 1779 года Екатерина II утвердила «план городу Туле». Вскоре одобрение получили и планы уездных городов Тульской губернии. Финансирование же «производства строений в губернском городе и в округах, потребных для помещения присутственных мест», началось чуть раньше —` после указа Екатерины II «нашему Сенату» от 28 февраля 1778 года. Императрица предписывала ежегодно «в продолжение пяти лет из статс-конторских расходов» отпускать в Тульское наместничество по 20 тысяч рублей.

18 мая 1782 года Тульская казенная палата сообщала в Тульское наместническое правление о начавшемся строительстве казенных корпусов на Киевской улице. А в августе 1785 года сенаторы Воронцов и Нарышкин, осматривавшие присутственные места Тульской губернии, писали в донесении Императрице: «Присутственные места большею частью устроены и помещены весьма удобно и с избытком».

Отделочные работы в зданиях-близнецах на Киевской улице завершились летом 1787 года. Последним штрихом стали балконы с брусьями из «цельного железа» и «штукатурка построенных за корпусом наместнического правления сараев с воротами и теплыми комнатами и покраска их дикой краской». Тогда же на Киевской улице «между присутственными местами» появились особые позолоченные фонари на столбах «каменных с железной сердцевиной».

По роду службы – для председательства в заседаниях наместнического правления, утверждения «журналов» и проведения ревизий, проведения общегубернских дворянских выборов – М. Н. Кречетников не раз бывал в здании Тульского наместнического правления (Сейчас в этом здании располагается Тульский областной колледж культуры и искусств, – прим. Автора).

23 апреля 1782 года генерал-губернатор сообщал Императрице об окончании межевых работ с установкой «в пристойных местах» столбов с изображением гербов. В том же году была составлена подробная карта Тульской губернии с приложением ведомостей и пояснений «о состоянии дорог, расстояний и с примерной сметой исправления и ежегодного содержания».

К лету Кречетников составил «Положение каждому городу с поделением на части и кварталы с расписанием штатов». По решению генерал-губернатора Тула была разделена на три части – Градскую (1913 дворов), Оружейную, «разделяемую от первой рекою Упою» (1175 дворов), и Чулкову слободу, «отделенную от Оружейной Демидовским прудом» (436 дворов). Кроме того, Градская и Оружейная сторона делились еще на несколько частей по «немалолюдному числу жителей в каждом доме», а весь город – на 35 кварталов.

Губернская столица преображалась на глазах. «Если б можно было воскресить ныне кого-нибудь из умерших в тогдашнее время, то он и не узнал бы его почти совсем, а почел бы его каким-нибудь другим городом», – писал о новом облике Тулы А.Т. Болотов.

Важной вехой в биографии Кречетникова стала работа над проектом Положения о Тульском оружейном заводе, который к тому времени находился в весьма плачевном состоянии. Этот документ по указу Екатерины II от 31 мая 1778 разрабатывала особая комиссия, в состав которой вошел и генерал-поручик Кречетников.

Комиссия работала четыре года, был «сочинен» план строительства нового здания завода, прописана иная система управления предприятием с подчинением оружейной экспедиции Тульской казенной палате и ее председателю – вице-губернатору. Учреждалась школа для детей оружейников, больница и касса взаимопомощи на случай пожара, наводнения и других несчастных случаев, назначалось вознаграждение за различные изобретения и т. д. Эти и другие предложения нашли отражение в «Положении о порядке управления заводом и правах оружейников и других принадлежащих к заводу лиц», утвержденном указом императрицы в 1782 году.

Увы, новое здание завода при Кречетникове построено не было: появился лишь макет, который, как писал А. Т. Болотов, «ни к чему не послужил и остался только памятником великолепным затеям г. Кречетникова». Сомнительным оказалось и предложение о подчинении оружейного завода Тульской казенной палате. Первый историк Тульского оружейного завода С. А. Зыбин считал это «мерой неудачной»: «Специальный военный завод понятно не должен был находиться в заведовании совершенно чуждой военному делу казенной палаты. Она вряд ли могла проникаться всеми его интересами и надлежащим образом заботиться о его процветании». Тем не менее, Кречетникову удалось добиться ряда преобразований на оружейном заводе.

Наместник попытался контролировать производство и расходование средств. В частности, он обратил внимание, что оружие производилось без учета потребностей армии и «пропорций» вооружения для одного и того же рода войск, «без полезного употребления»: «Тесаков противу ружей более десяти тысяч излишних при оружейном заводе ныне находится». Кречетников считал «потребным» расходовать выделенные заводу деньги таким образом, чтобы «ныне простирающийся до семидесяти тысяч Корпус войск достаточно снабдить было можно». Предлагал часть излишнего вооружения из Тулы, так как «настоящее местное их расположение не соответствует политическому состоянию Государства относительно обороны оного», нужно «обратить в те места, в коих по установлении хранилищ для запасных орудий большая предстоит нужда».

По инициативе Кречетникова впервые в Туле появилось постоянное сообщение между «градской» частью и Оружейной стороной. Этому способствовал случай: 14 марта 1782 года в Туле наместник застал жуткий ливень, от которого Упа вышла из берегов и затопила плотину, соединявшую два ключевых района Тулы. По плотине проходила «большая из Киева в Москву дорога», по ней же оружейники ходили на завод на работу. Кречетников выяснил, что плотину регулярно накрывает водой, и с берега на берег можно перебраться только на лодке, «подвергаясь некогда крайней опасности». Генерал-губернатор дал указание механику завода «без промедления сделать проект о возвышении плотины сей, соразмерно самому большому вешнему воды количеству, с принадлежащими оборонами и спусками, которые бы надежно сооружение сие могла обезопасить».

«Ставкой» наместника считалась Калуга, где он нередко принимал тульских чиновников в своей резиденции. В Туле и городах губернии Кречетников бывал наездами, контролировал и корректировал деятельность местной администрации, а при необходимости вмешивался в решение текущих вопросов. Так, было, например, в ноябре 1782 года, когда наместник узнал, что казенная палата не смогла найти подрядчиков на поставку в Тульскую губернию соли. Генерал-губернатор решил сам провести торги на право получения подряда и «поспешил лично в Тулу». В «реляции» к Екатерине II Кречетников умалчивает, каким образом ему удалось «преклонить к торгу калужских, а паче первостатейных людей тульского купечества». Но результат был налицо: «довел до того, что при торге сем в четырехлетнем исчислении выиграла казна до тридцати тысяч рублей».

Визит Екатерины II в Тулу, 20-21 июня 1787 года, или Почему Императрица не пришла на бал

Одним из главных событий в период генерал-губернаторства М. Н. Кречетникова стал приезд в Тулу Екатерины Великой. Она возвращалась из поездки по югу России в Петербург и два дня провела в городе оружейников.

К встрече Государыни готовились основательно. 9 мая 1787 года испанский путешественник Франсиско де Миранда, проезжавший по Тульской губернии, отметил, что ему пришлось ехать по «заброшенным дорогам, ибо те, по которым обычно ездят, приготовлены для императрицы, и пусть все свернут себе шею, но по ним все равно не разрешат проехать». «Подъехал к Оке, через которую тоже строят деревянный мост к приезду Императрицы, и нам снова пришлось переезжать вброд в неудобном месте, однако, поскольку было светло, удалось переправиться без приключений».

В Туле к визиту Императрицы уже в мае был обустроен дом, где ей предстояло остановиться.

«Это было огромное, каменное здание, отделанное внутри с царской пышностью: стены были обиты штофом и бархатом, везде виднелось золото и серебро, дорогие картины фламандской и итальянской школы», – так описывал дом для Екатерины Великой историк Тульского оружейного завода С. А. Зыбин.

Испанец Франсиско де Миранда был более сдержан в оценках резиденции:

«Снаружи он имеет весьма неприглядный вид, однако внутри совсем недурен, по крайней мере, несколько дней тут можно провести (путь к нему лежит мимо монастыря, расположенного на берегу реки. Он обнесен древней, прекрасно сохранившейся стеной, оставшейся с татарских времен, так что следовало бы ее осмотреть)» Тогда же по всей улице Киевской до Кремля были установлены «столбы для иллюминации», а на южном въезде в город «нечто похожее на триумфальную арку, огромное сооружение с фигурой наверху, по-моему, олицетворяющей Славу; все сделано из дерева».

20 июня 1787 года тысячи людей, туляков и «приехавших из Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Калужской губерний» толпись на Киевской, стремясь занять лучшее место. «Рогатки, брошенные поперек переулков, упирающихся в Киевскую улицу, прервали сообщение. Каната протягивались от крепости до триумфальных ворот, сооруженных по этому случаю, и езда по ней совершенно прекратилась. Многие поместились на кровлях домов, у открытых окошек чинно и жеманно сидела тульская аристократия и дамы сред- него состояния»…

В восемь часов утра государев наместник проехал верхом по Киевской улице за город, отдавая на пути приказания окружающим. «И вот на исходе первого часа гром артиллерии, беглый оружейный огонь, звон колоколов и отдаленное ура раздались и потрясли воздух… Парадная карета вся в золоте, с короною на империале, с восьмью опущенными стеклами, в которой сидела императрица, быстро въехала в город и помчалась вниз к крепости, – так со слов очевидцев описывал прибытие Екатерины II тульский литератор Н.Ф. Андреев. – Наместник и губернатор Иван Александрович Заборовский, оба верхами, скакали первый по левую, а второй по правую сторону кареты. Кроме военных генералов и штаб-офицеров, целый эскадрон драгунов с обнаженными палашами конвоировали великую. Вслед за ней тянулись вереницею придворные экипажи: мы потеряли им счет – так много их было в этом блестящем и великолепном поезде. Августейшая путешественница, с милостивыми взглядами, с очаровательной улыбкой, изволила раскланиваться на обе стороны торжествующему народу, оглашавшему воздух радостными криками».

Вечером императрица отправилась в театр, после окончания спектакля на Киевской улице, башнях Кремля и на Упе зажгли иллюминацию.

«Огромная прозрачная картина с ее вензелевым именем поставлена была напротив дворца, по ту сторону Упы. К каждому боку этой великолепной картины примыкали два ряда высоких пирамид, обнизанных тысячам шкаликов. Дворец, собор, оружейный завод и крепость казались облитыми ярким, ослепительным огнем». Берега Упы, оба моста, перекинутые через реку, «амбразуры на крепости, обращенной к заводу были унизаны любопытными». По Упе с музыкантами и «песенниками» на борту курсировали две большие шлюпки с разноцветными фонарями, и «два оркестра военной музыки» играли на «платформах». «Тихая восхитительная гармония духовой и вокальной музыки услаждала слух каждого», – вспоминал А. Т. Болотов.

С визитом Екатерины II в Тулу связана история про хвастовство Кречетникова. Ее поведал в 1842 году со страниц журнала «Москвитянин» Н. Ф. Андреев, составивший «изустную хронику» визита Императрицы со слов очевидцев. Отметим, что рассказ Андреева содержит изрядное количество прямых высказываний героев повествования, в том числе самой Императрицы и ее свиты, произнесенных в разговорах тет-а-тет. Трудно представить, что кто-то мог их вообще слышать, а если и слышал, то вряд ли и мог хранить в памяти более полувека. Скорее всего, материалом для повествования послужили приукрашенные легенды и предания.

Одна из них гласит, что Императрица похвалила наместника за увиденные в полях многочисленные стада и обилие хлеба, с которым ее встречали на всем пути следования. «Спасибо, Михаил Никитич, я нашла в Тульской губернии то, что желала найти и в других губерниях», – цитирует императрицу Н.Ф. Андреев. Между тем, утром 21 июня обер-шталмейстер Екатерины II Л.А. Нарышкин отправился на рынок и купил ковригу черного хлеба по цене 4 копейки за фунт. Императрица назвала цену «неслыханной»: накануне наместник уверял ее, что хлеб такой стоит не дороже одной копейки медью. За обман императрица особым образом наказала Кречетникова: отказалась прийти на бал, данный в ее честь тульским дворянством.

Секретарь Екатерины II А. В. Храповицкий в своем дневнике причину отказа от участия в балу объясняет усталостью Императрицы: «20 июня. Приехали к обеду в Тулу. 21 июня. Ходили по заводу; очень устали и не были на бале, даванном от дворянства».

А.Т. Болотов, лично присутствовавший в Туле на торжествах по случаю приезда Государыни, указывает, что к Императрице прибыл курьер от Потемкина «с первым уведомлением о том, что турки, против всякого чаяния и ожидания, объявили нам войну». Это известие «смутило Императрицу до чрезвычайности», и именно после этого она отказалась прийти на бал.

А что касается цен на хлеб, для Императрицы это не было новостью. Об этом ей задолго до прибытия в Тулу докладывал Кречетников. Например, 10 января 1787 года в своем отчете он указал: «Замечая возвышения цен хлебу, осмелился, Всемилостивейшая Государыня, завесть небольшой запасной к весне хлебный магазин, назнача закупить до трех тысяч четвертей хлеба, из которого бы маломощных граждан, а паче оружейников, ссудить можно было».

18 мая 1787 года Кречетников писал Екатерине II о том, что «из-за неурожая в исшедшем годе хлеба возвышения на оный цены устроены в обеих губерниях запасные магазейны, из которых ныне деятельно неимущим и воспособляю». В этой же «реляции» наместник просил императрицу об отсрочке податей.

Справедливости ради отметим, что обманная история с хлебом все же была, но позже. Доверимся дневнику Храповицкого за 1789 год:

«22 января. Кречетников нахвастал, будто в Богородицкой волости до 200 тысяч четвертей хлеба лежачаго; а как сказали, чтобы купить для здешних магазейнов, то вышло, что нет. Кто просил лгать?

24 января. Приходил Кречетников. Ему говорено о хлебе (см. 22 янв.). Он имел бесстыдство сказать, что разве не так донес здешний вице-губернатор, и ему отвечали, что не так рапортовал ваш, а не мой вице-губернатор. Подло лгать, но всего гнуснее взворачивать вину на другого. Здешний вице-губернатор сего же дня рапортовал, что по сообщении самого Кречетникова богородицкие поселяне просят по 4 рубля за куль муки с поставкой в Тулу, и сие внесено в его записку, которая мне отдана и притом сделана на нее ссылка».

Любимец фаворита

Служба в Туле сблизила Кречетникова с фаворитом Императрицы – князем Г.А Потемкиным. Как президент Военной коллегии он курировал обустройство Тульского оружейного завода, и регулярно получал от Кречетникова и через курьеров, и лично «ведомости» о производстве оружия и др. Князь Потемкин и Кречетников были причастны к отправке тульского оружейника Алексея Сурнина, прообраза легендарного лесковского Левши, на учебу в Англию. По свидетельсту историка Зыбина, он лично видел, читал и скопировал в заводском архиве в начале XX века письмо Потемкина к тульскому наместнику Кречетникову об этой командировке за границу.

«Милостивый Государь мой Михайло Никитич. Отправя в Англию присланных от Вашего превосходительства Тульских художников, покорнейше Вас прошу выбрать на Тульских заводах еще четырех мастеров, которые были ли бы искусны, один в бронзовой работе, другой в воронении, третий в шпажной и прочих слесарных и четвертый в мелочной работе. Я буду стараться довести их до совершенства в своем деле посредством искусного здесь художника, дабы увидеть, здешние ли лучше получат успех или отправленные в Англию».

В феврале 1791 года князь Потемкин проездом из Ясс в Санкт-Петербург остановился в Туле для осмотра оружейных заводов. «Тогдашний наместник Тульский, Калужский и Рязанский генерал-поручик Михаил Никитич Кречетников решил встретить князя как сле- дует. К вечеру светлейший и его поезд въехал в Тулу, ярко иллюминированную по случаю его приезда. За ужином Потемкин был весел, а после него увел наместника и губернатора в другую комнату, где стал задавать всякие трудные вопросы о делах в губернии. И Кречетников и Лопухин (А.И. Лопухин – тульский губернатор) отвечали быстро и очень толково.

– Ну, спасибо, – сказал светлейший, – порадовали, а то я уж подумал, что вы только встречи готовить умеете…» – так описывает этот визит биограф Кречетникова.

Потемкин покровительствовал Кречетникову, знал все его сильные и слабые стороны, и однажды разыграл с ним злую шутку, чтобы проучить за высокомерие, «порок, непростительный в вельможе».

«Я слышал, сказал однажды Потемкин любимцу своему, большому остряку, что Кречетников слишком заважничал, поезжай к нему и сбавь него спеси.

Сказано – сделано. В воскресный день, среди многолюдного собрания в зале наместника царского, когда предстоявшие с нагнутыми спинами ожидали появления градодержателя, два официанта отворили уже дверь в гостиную, другие два выступи вперед мерными шагами впереди секретаря, державшего портфель, и за которым с важностью шествовал наместник – вдруг раздался голос человека в простом сюртуке, вспрыгнувшего на стул. Стоя позади всех и, хлопая в ладоши, кричал: «Браво, Кречетников! Брависсимо!». Все изумились, обративши взоры на смельчака, и удивление еще больше усилилось, когда генерал-губернатор подошел к незнакомцу с поклонами, с ласковым приветствием: «Как я рад, что вас вижу! Надолго ли к нам приехали?». Между тем посланец продолжал хлопать, стоял на стуле и убеждал Кречетникова воротиться в гостиную и еще раз позабавить его пышным выходом.

– Перестаньте шутить, – отвечал смущенный Кречетников. – Позвольте обнять вас.

– Нет, – отвечал он, не сойду с места, пока ты не удовлетворишь моей просьбы: мастерски сыграешь свою роль!

Великолепный князь Тавриды не терпел в других слабостей, которым сам, при всем величии своем, был подвержен. Этот недостаток, свойственный почти все екатерининским «орлам» не имел резких проявлений и не доходил до чрезмерной заносчивости, почему вызывал у Потемкина только иронию», – отмечал биограф Кречетникова И. Федоров.

Встреча в Туле в 1791 году обошлась бех розыгрышей. Потемкин осмотрел завод и город, осталя довольным довольным увиденным. И вскоре по его докладу о блестящем состоянии Тульской губернии и оружейного завода Императрица Екатерина Великая произвела Кречетникова в генерал-аншефы, а Лопухина в тайные советники. В том же 1791 году М.Н. Кречетников по ходатайству Потемкина был назначен командующим всеми войсками в Малороссии и генерал-губернатором трех губерний Киевской, Черниговской и Новогород-Северской с оставлением в должности наместника Тульского, Калужского и Рязанского. Именно через Кречетникова из Киева в Санкт-Петербург шли тайные депеши о ходе мирных переговоров с Турцией в Яссах, от Кречетникова Императрица получила и письмо о тяжелой болезни Потемкина.

«Корольки» и усадьба

При назначении калужским и тульским наместником Кречетников получил в подарок имение в Подмосковном селе Михайловское на реке Пахре, где построил дворец, разбил парк и открыл бумажную фабрику. Болотов сравнивал усадьбу Кречетникова с Богородиыким дворцом.

«Я нашел у наместника тут прекрасный каменный дом, во всем почти подобный нашему богородицкому и распрекраснейшую усадьбу. Он жил тут как бы какой английский лорд, и все у него прибрано было тут по-боярски. Позади дома находился регулярный сад, со множеством беседок и разных домиков, а перед домом обширное место с несколькими прудами, а за ним увидел реку Пахру, протекающую прекрасною излучиною, а за оною и по сторонам прекрасный лес и рощи. Словом, положение места было пышное и такое, что и не инако оное, ровно как и все то, что им сделано было, хвалить был должен».

Остатки усадьбы и живописного парка с небольшими прудами сохранись и сегодня: это курорт «Михайловское» недалеко от поселка Шишкин Лес в Подольском районе Московской области. На балконной решетке бывшего барского дома все еще видна кованая монограмма владельца.

По преданию, усадьба строилась в 1776–1784 годы по проекту архитекторов П. Никитина и И. Е. Старова. Кречетников умер бездетным, и после торгов усадьба обрела новых владельцев. Среди них были и графы Шереметевы. В 1918 году в усадьбе организовали музей дворянского быта, с 1921 года здесь работал дом отдыха для бывших политкаторжан, с 1944 года – санаторий.

Николай Барсуков, автор комментариев к изданию дневников секретаря Екатерины II А. В. Храповицкого, общался с одним из владельцев Михайловского – графом С. Д. Шереметевым, который сообщил записанные им со слов крестьянина соседней деревни Исаково 89-летнего Ивана Васильевича Смурого рассказы «о пышном екатерининском наместнике Кречетникове. Или как его называли в народе Крашникове».

Весьма интересный рассказ приведем полностью.

«Отец и дядя рассказчика служили при усадьбе Кречетникова. Это был добрый барин, был в большой силе и делал, что хотел, потому что состоял наместником в Калуге и в Туле. Все в окрестности повиновались ему. Жил он весело, открыто. Вокруг его дома стояли экипажи. Когда он проезжал в Москву, обыкновенно останавливался в с. Красная Пахра, где постоянно стояли наготове лошади, сколько бы ни требовалось. Теперь вокруг Михайлово три деревни: Исакова, Конаково и Новая, но исстари существовала только Исакова, принадлежавшая помещику Киреевскому. Когда Кречетников начал обустраиваться в своем Михайловском, Киреевский приказал исаковцам переселиться в его Болховское имение. Тяжко было крестьянам расставаться со старым гнездом, а потому решили искать покровительства у Кречетникова. Они пошли к нему и пали в ноги. Кречетников милостиво выслушал просителей, велел разобрать их дело и принял их под свою защиту, приказав Киреевскому, под страхом отправления сына его на службу, оставить в покое исаковских крестьян. Киреевский струсил и таким образом исаковские крестьяне перешли к Кречетникову.

Однажды Кречетников ехал из своего наместничества в Москву. У Тарутина нужно было переправиться через реку. Перевозчики, не узнав наместника, одетого очень просто, по-дорожному, не торопились с переправой, а когда Кречетников стал настаивать, чтобы везли скорее, мужики даже прикрикнули на него «молчи, холуй». Кречетников смолчал. Но как только переправился на другую сторону, позвал жандармов и тут же устроил экзекуцию грубиянам.

Была у Кречетникова пара маленьких лошадок (Смурый называл их «корольками»), он очень дорожил ими и приказал приказчику наблюдать, чтобы их не пускали на волю с другими лошадьми. Но однажды, когда очередными караульщиками были отец и дядя Смурого, лошадки те забрели в общий табун, на который напали волки и загрызли корольков. Испуганные мужики бросились к приказчику, но тот посоветовал им идти с повинной к самому Кречетникову. В это время у Кречетникова был большой съезд соседей. Мужики подкараулили своего барина в заповедной роще, в которой он прошел со своим гостями, бросились ему в ноги и, рассказав о несчастии, попросили пощады. Кречетников не рассердился на мужиков, велел им встать и сказал, что считает виновным одного только приказчика, которому было приказано наблюдать за лошадьми».

Сохранилось и еще одно предание о добром расположении Кречетникова к простым людям.

В 1784 году благодаря вмешательству генерал-губернатора удалось сохранить древний храм Воскресения Христова в Одоеве. По преданию, в этой церкви хранилась икона Спаса Нерукотворного, вывезенная в древности князьями Одоевскими из Греции. В 1780-е годы храм обветшал, и епископ Можайский и Крутицкий преосвященный Амвросий распорядился перевести службы из соборной церкви в приходскую. «Жители города Одоева, уважающие древность своего первого Воскресенского собора, озаботились немедленным исправлением ветхости и всех недостатков онаго. Чрез бывшего в то время Тульского генерал-губернатора Михаила Никитича Кречетникова они просили епархиальное начальство навсегда его утвердить собором…». Наместник встал на сторону горожан и убедил епископа принять новое распоряжение: «Воскресенскому собору быть по-прежнему соборною церковью».

«Тайная злодейка»

По отзывам современников, Михаил Кречетников «имел приятную наружность, сердце доброе; был деятелен, храбр, трудолюбив, бескорыстен, но слишком любил прекрасный пол, отличался щегольским нарядом, даже в летах престарелых носил шелковые чулки, башмаки с красными каблуками, белые перчатки».

Одной из фавориток генерал-губернатора была Наталья Афанасьевна Бунина – дочь белевского городничего А. И. Бунина, сводная сестра великого русского поэта В.А. Жуковского. Об этом романе известно из «Записок» А. Т. Болотова и мемуаров внучатой племянницы Жуковского Е. И. Елагиной, внучки сестры Н. А. Буниной – Екатерины Афанасьевны.

«Наталья Афанасьевна, вторая дочь Бунина, была совершенная красавица. В то время был наместником Тульской губернии Кречетников; он был знаком с Буниными и заезжал в Мишенское; жена его была сумасшедшая и не жила с ним. Он влюбился в Наталью Афанасьевну; она в него; у них была связь. Отец ничего не знал об этом; родившуюся у Натальи Афанасьевны дочь отправили в деревню воспитывать, в Бунино, а связь продолжалась; Наталья Афанасьевна опять сделалась беременна, когда вдруг узнал отец. Он стал требовать, чтобы дочь шла замуж за Вельяминова, который, зная о том, что у нее связь, не боялся просить ее руки, – описывает семейную историю Е. И. Елагина. – Наталья Афанасьевна сдалась на требования отца. На другой день после свадьбы привезли из Бунина ее двухлетнюю дочь Марию. Наталья Афанасьевна, взяв ее на руки, стала на колени перед мужем, прося его принять под свое покровительство несчастного ребенка. Вельяминов так был тронут ее просьбой, что заплакал и обнял их обеих, и мать и дочь».

Незаконнорожденные дочери Кречетникова – Мария и появившаяся на свет вскоре после свадьбы Авдотья были записаны на Николая Ивановича Вельяминова, жили в деревне у бабушки в Мишенском и воспитывались вместе с Василием Андреевичем Жуковским. «Жуковский очень подружился с моими кузинами, особливо с Марией Николаевной; но я им не только не завидовала, а, напротив, вместе с ним обожала старшую кузину; удивлялась, однако, их жадности и тому, что для Авдотьи Николаевны самою приятною забавою было бегать и драться с Жуковским, чем она часто ему надоедала», – вспоминала дочь В.А. Буниной – А. П. Зонтаг.

Василий Андреевич был влюблен сначала в племянницу Машу (в замужестве М.Н. Свечина), а потом и в Авдотью (в замужестве Авдотья Нилаевна Арбенина). Именно ей поэт посвятил известные строки: «Пленительно твое изображенье! Ты мне судьбу завидную сулишь и скромное мое воображенье высокою надеждой пламенишь».

Роман между Натальей Афанасьевной и Михаилом Никитичем продолжались и после ее замужества. А. Т. Болотов изумлялся, что эти отношения не скрывались от ее мужа и отца. Кречетников в тот момент уже был вдовцом: его супруга Анна Ивановна Дурова умерла в 1783 году, через месяц после свадьбы Вельяминовых.

В августе 1784 года Болотов по приглашению Кречетникова приехал в его имение Михайловское на реке Пахре, где и познакомился с фавориткой. Он вспоминал об этом визите: «Я не мог довольно начудиться ее мужу, не чувствующему от того стыда, что носил почти только звание мужа, и жертвующему женою своею в угодность сему вельможе. Но не столько удивителен был он мне, сколько отец сей госпожи. Говорили, что будто бы сам и отец, и мать сей госпожи, бывшей тогда девушкою, поспешествовали сами такому знакомству дочери своей с наместником и единственно для того, чтоб пользоваться его милостью. И дабы можно было ему ее иметь у себя в близости, то и выдана она была за молодого человека из фамилии Вельяминовых, которого наместник по самому сему случаю произвел в люди и который, находясь при нем в должности советника правления, играл также тогда важную роль».