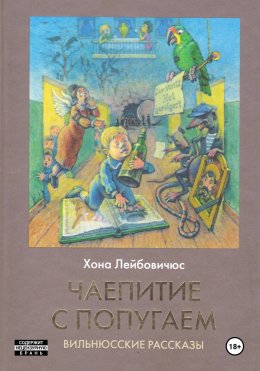

Чаепитие с попугаем

От автора

Дорогой читатель!

Представляемая вашему взору книга содержит 16 произведений словесности, которые можно квалифицировать по-разному. Рассказ, притча, фэнтези и, не побоюсь этого слова, эссе – литературные ярлыки, которыми читатель, если на то ему будет охота, пометит их сам. Я же обозначу общие признаки, которые объединяют представленные на суд читателя тексты. Прежде всего это город Вильнюс (Вильнюсские рассказы), на фоне которого или непосредственно в нём происходит повествование хронологически ведущее сквозь время 1950 – 1991 гг.. Далее общее название «Чаепитие с попугаем», где фигура попугая Маврикия как бы осуществляет связзь времён и символизирует несломленный и нерастраченный в изгнании еврейский дух. И, наконец, сам автор – ваш покорный слуга, под разными именами ведущий повествование от первого лица или представляющий себя читателю в третьем лице.

Вильнюсские рассказы являются частью моего литературного творчества, написанного в интервале 2016 – 2020 годов. Отнюдь не ставил перед собой целью писательство, никогда никак себя к нему не готовил и не был умудрён каким-либо собственным литературным опытом. Всё произошло совершенно спонтанно и в один день; на семьдесят первом году жизни выплеснулось «на бумагу» первым рассказом – «Чаепитие с попугаем». Первые несколько месяцев не знал, что с этим делать, но во мне зрели уже гроздья образов и картины воспоминаний, и пришло безотчётное, как инстинкт, страстное стремление писать. Прожитая до того жизнь явственно и отчётливо всплывала предо мной, как кино, и я стал обдумывать этот видеоряд и облекать его в слова. Пишу о том, что лично пришлось мне увидеть и пережить, и что досталось мне с родительским воспитанием и любовью к чтению.

Мне выпал счастливый жребий родиться в Вильнюсе. В этом неповторимом и изумитеьном городе проходило моё детство и юность. В городе полном детских непознанных тайн и чудесных открытий, юношеского самоутверждения и неожиданностей судьбы … И, будучи ребёнком непоседливым и весьма любопытным, я излазил его древние камни, проникал в его потаённые места, видел много разноязыких людей, слушал их речи и, получив от родителей в наследство хорошую память и склонность к образному мышлению, мне удалось сохранить это разнообразное богатство впечатлений ушедшей в прошлое жизни и принести их в сегодня. Я говорю «ушедшей в прошлое» потому, что одна из ярчайших страниц этой жизни жестоко вырвана из нашего многоликого города. Это еврейская жизнь, в кипящей пучине которой я помню чудом выживших в военное лихолетье людей и себя самого с трёхлетнего возраста. И сегодня редкая тишина старых улочек и гулких подворотен, как бы шёпотом доносят до моих ушей ту когда-то повсеместно звучавшую еврейскую речь, «маме-лошн», когда ступаю по их камням, ставшим частью меня самого. Кому-то из моих читателей книга навеет воспоминания, ассоциации и даже дежавю, другим даст некое представление о существовавшей былой незнакомой жизни, обстоятельствами и властями безжалостно вырванной из живого городского контекста.

Вместе с тем, я не считаю свои тексты мемуарами или воспоминаниями, но явлением собственно художественной литературы, хотя изложенное в них по существу не грешит против былых и возможных реалий даже там, где повествование порой переходит в область фантазий.

Ваш Хона Лейбовичюс

Чаепитие с попугаем

Сегодня, 15 августа 2016 г., в святый праздник – Благостный день Вознесения Девы Марии, c самого утра на дворе стояла тёплая солнечная погода, как, впрочем, и всегда в дни христианских праздников. По небу плыли аккуратные, будто вырезанные из текста белой книжной страницы, облака, подталкиваемые лёгким дуновением неспешного ветерка, который, подобно пальцу, уже занесён и готов перевернуть страницу, но глаза ещё годят, доглядывают.

Мы молча пили на балконе зелёный чай с восточными сладостями, и ничто не нарушало покой и тишину безмятежного утра. Стая больших чёрных ворон с шумом крыл и карканьем опустилась на растущие под балконом-лоджией белоствольные раскидистые берёзы. «Ну, раскаркались», – возмутилась было Елена, и… вороны замолкли. Лишь одна из них продолжила свою гортанную эскападу, да так выразительно и отчётливо, словно что-то рассказывала внимательно слушавшим её товаркам. Само по себе появление под окнами стаи ворон в обычных обстоятельствах лишь сиюминутно привлекло бы наше внимание, но сейчас поразило тем, что вся группа была иссиня-черна, и каждая особь превосходила, пожалуй, в два-три раза обычную. Сейчас же что-то трансцендентное в их поведении захватывало нас своими щупальцами, какая-то потусторонняя загадочная магия заставляла нас настороженно поглядывать, даже невольно задерживать внимание. Под разлившийся звон колоколов вороны замолкли, позволив нам с Еленой обменяться взглядами, выражавшими неожиданную исключительность впечатлений.

Уже отзвонили колокола, зовущие к утренней молитве, уже и сама молитва подошла к концу, и прихожане, выйдя из храмов, разменяли монотонность и скучную сосредоточенность церковной службы на радость встреч и живость общения. Попугай Маврикий тоже исполнил свой ритуал, прокричал, как обычно, свои утренние кличи, завершив латинским «Vox populi vox dei»1, и теперь молча наслаждался ласковым теплом и свежестью утра. По-видимому, мудрая птица ушла, углубилась в свои мысли, время от времени пощипывая и подчищая свой экзотический наряд, и поначалу не отвлекалась на «гримасы» окружающего мира: карканье ворон, колокольный звон…

Маврикий достался мне в наследство по мужской линии от прапрапрапрадеда реб Элиягу бен Эльханаана бен Рахмила ибн Лейба, служившего раввином в местечке Обяляй (Абел, лит. Obeliai) в Литве. Попугая привёз в Литву из Толедо через голландский Роттердам отец реб’а Элиягу. Пребывая там, в Толедо, на перекрёстке религий, цивилизаций и культур, Маврикий усвоил множество языков и впоследствии к ним добавил кое-что из окрестных «мов». Следует отметить, что Маврикий – отпрыск древнего Александрийского учёного попугая2 по имени Платон. Платон был куплен в ХIV веке на одном из невольничьих рынков Каффы3 у генуэзского купца и привезен в Толедо, о чём свидетельствовал список с «Родословного Сертификата», выданный Маврикию отделом ЗАГС Толедского Горисполкома и изъятый в 1943 г. перед боем на Курской дуге у моего отца Элиягу Лейбовичюса политотделом 16-й Литовской дивизии как космополитический атрибут. Собственно, сам «Родословный сертификат» (прилагался генуэзским купцом к товару) указывал на то, что предки Платона впервые попали в Европу с людьми Александра Македонского4 после его индийских походов. Однако, сей важный документ был то ли утерян в Роттердаме во время пожара 1563 г., или же в 1572 г. пропал во время разграбления города испанцами. При тех же трагических обстоятельствах погибли оба родителя Маврикия. Одной из пикантных «фишек» платоновой наследственной памяти было конское ржанье, которым наш попугай венчал свою победу, торжество и восторг – несомненное последствие дружбы с Буцефалом5.

Родительница же Маврикия – попугайчиха-амазонка6 Изабелла в юном возрасте была привезена людьми Кортеса7 из теночтитланской8 сокровищницы Монтесумы9 вместе с первой партией какао. Она не прижилась в доме основателя и хозяина первой в Европе мануфактуры какао города Обидуш10 сеньора Филипе Гимарайнш да Кошта Вашку ди Камойнш, родственника великого поэта Камоэнса11 и мореплавателя Васко да Гамы12. Юная Изабелла, обладавшая капризным, беспокойным и непоседливым нравом, покинула дом сеньора, но вскоре была поймана птицеловом в Толедо и передана людям Торквемады13 за то, что при поимке выкрикивала всякие неблагодозволенные лозунги, в которых угадывалось влияние крамольных настроений свободолюбивого семейства сеньора, и птицелов почувствовал было наживу. Инквизиционный трибунал опознал беглянку по метке, но был занят еврейскими делами, сулившими неизмеримо большие выгоды, и, учитывая высокий авторитет и влияние знатной семьи сеньора, решил не ввязываться, но выдал птицелову мандат на взыскание с семьи сеньора Филипе выкупа за пойманную беглянку. Птицелову, по его настоянию, была выдана бумага, скреплённая печатью и подписями трёх членов трибунала, которая была отправлена курьерской почтой в Обидуш. Однако оттуда последовало продолжительное молчание, и лишь после повторного письма пришёл ответ, в котором был заявлен вежливый отказ от беспокойной птицы за её ненадобностью, но без выражения сожалений о случившейся потере и вынужденном отказе. Видимо, в свою очередь, знание реалий и интуиция главы семейства подсказывали не впутываться далее…

Наконец, бедняжку Изабеллу, подвергнутую лишению свободы и заточённую в сырых и тёмных тюремных казематах инквизиции, измученную невниманием, нехваткой пищи и отсутствием дневного света, продали с молотка. Купил этот лот по просьбе своей жены – знатной дамы Донны Грации14, известный банкир марран дон Франсишку Мендеш Бенвениште15, который занимался также и торговлей драгоценностями, огранкой ювелирных камней, поставкой экзотических специй и пряностей. Донна Грация и подарила Изабеллу отцу реб’а Элиягу Эльханаану бен Рахмилу – большому любителю пернатых, талмудисту, полиглоту и великому знатоку еврейской мудрости, с которым в их детские годы жила по соседству в Лиссабоне на Руа Нова16. Подарок сей оказался как нельзя более кстати: ведь Изабелла и Платон составили неразлучную брачную пару и более всех, волею могущественных птицеликих богов Гаруды17 и Колаша18, пребывали в удовольствии.

Сведения о вырученных от продажи лота деньгах как-то не зафиксировались в моей памяти, будучи поведаны моим отцом в те далёкие советские времена, когда я не имел ни малейшего представления ни о какой валюте, окромя рубля, но знаю с его слов, что после продажи лота претензии птицелова были частично удовлетворены, ибо Центральный Комитет Католических Птицеловов Старого Света (ЦК КПСС) принципиально настаивал на том, что деятельность и, особенно, птицеловcкая бдительность непременно должны быть соответственно вознаграждены. Основная же сумма, что отражено в расходных документах Толедского Горисполкома, пошла на возмещение пропитых жирными армянскими и греческими монахами денежных средств, выделенных на ремонт больших центральных ворот Храма Гроба Господня во Иерусалиме, для того, чтобы ветер Иудейской Пустыни не задувал святой огонь, ежегодно добываемый седьмого января по традиции безо всяких подручных средств в кувуклии у Гроба Господня.

Волей-неволей, проведя столетия в Обяляй и, наконец, пережив там II Мировую войну у соседей многочисленного семейства Лейбовичюсов, из которого все, кроме моего отца, были невинно убиты (упоминаемыми в нашумевшей книге19 Руты Ванагайте) будущими «героями сопротивления», Маврикий дожил до наших дней. Говорили, что Маврикий всю войну промолчал, как и соседи, его приютившие, которые и поныне молчат, и настороженно глядят из чужих окон. Мой отец, Элиягу Лейбовичюс, ещё перед вероломным нападением Германии на миролюбивый и дружественный ей Советский Союз, уже жил в Каунасе и в 1941 году добровольцем ушёл на войну. Закончив воевать после четвертого ранения и лечения в английском госпитале под Калинином, вернулся в Литву и, навестив родные Обяляй, привёз оттуда единственное, что осталось от многочисленной, далеко не бедной семьи, – нашего славного попку Маврикия.

Вернемся, однако, к чаепитию и к воронам на раскидистых кронах белоствольных берёз. Время от времени пернатые своим карканьем перебивали монолог товарки, словно задавая вопросы или напоминая о чём-то. Возможно, то были возгласы одобрения, а может, напротив, реплики недовольства, хотя кто его знает, что в светлый праздничный день взбудоражило воронье сообщество. Однако в непонятном перекаркивании иногда звучали и как будто различались отдельные слова, напоминающие латинские либо греческие имена. Напрягая слух, мы ловили эти звуки, подражая услышанным, произносили: «Флавий… Ювеналий… Мария…». И, надо же, оказалось, пернатые обращались друг к другу по имени.

Маврикий, наконец, перешёл из внутреннего самопогружения в состояние сбора информации. Он заметил наше пристальное внимание на стороне и, в первую очередь, отсутствие этого внимания к себе и недовольно зацокал. Я перенёс насест к внешнему краю лоджии, попугай посмотрел вниз, вдруг застыл на жерди, будто оцепенев, и наклонил свою чубастую голову в направлении доносившейся до него вороньей беседы. «Дос из а ганце майсе», – неожиданно воскликнул Маврикий на идиш, полузабытом языке ашкенази, который нередко можно было слышать на улицах и площадях всех европейских столиц и во всех без исключения городках и местечках довоенной Восточной Европы.

На идиш в Европе говорили те невинно убиенные шесть миллионов человек; среди них была и семья, в которой родился и рос мой отец. Идиш – мой родной, мой первый язык, на котором ежедневно я общался с мамой, папой, бабушкой и соседями вплоть до сентября 1952 года, когда пошёл в школу и идиш стал постепенно вытесняться из меня русским. Этому вытеснению способствовали неловкость, смущение и стыдливость, в которые вгоняли нас, еврейских детей, дети «простых советских трудящихся» и специалистов, завезённых в Литву для внедрения в местное население дружбы народов и для развития местной советской индустрии. «По просьбе» тех же трудящихся-пролетариев, которые «соединились» с Литвой, в 1949 году в Вильнюсе была закрыта последняя еврейская школа на территории СССР. Местное население и без того не было осенено дружелюбием по отношению к нам, еврейским детям. Ощущалось это нами во дворах, в общении с местными соседскими детьми и ещё более уверенно звучало из уст детей «старшего брата» и хозяина новой жизни.

«Дос из а ганце майсе», – воскликнул Маврикий, что означает: «Это целая история», и повёл пересказ вороньей беседы с греческого диалекта вороньего на идиш, видимо, рассчитывая, что так будет недоступно для посторонних ушей, отпуская свои хриплые реплики, комментарии и снисходительно посмеиваясь. Недавняя, небольшая часть его долгой жизни пришлась на период становления и слома Империи. Вступление попугая произошло настолько неожиданно, что я не был готов записать дословно то, что в переводе донёс до нас Маврикий, и опасался пропустить что-либо в поисках бумаги и карандаша. Сейчас, вечером, вспоминая и осмысливая утренние птичьи речи, постараюсь передать на бумаге в русском изложении то, что Маврикий пересказал на идиш. Жаль только, что он, будучи занят внутренним созерцанием, начал пересказ не сразу, не от начала.

Наши вороны, небесные путники, вели разговор, вспоминая то, что видели и слышали они и их предшественники, передавшие потомкам свои наблюдения и молву людскую. Молва людская, что волна морская, катится по шарику, угасает, исчезает, вновь возникает дополненная, приукрашенная или утрачивает какие-то мелкие подробности, возможно, проливающие нежелательный свет. Нередко молва оживает, возникает спустя годы и века в местах далёких и вне той среды, в которой зародилась.

Ворон Флавий вёл свой рассказ. А вспоминал он передаваемую в его семье из поколения в поколение историю про то, как его далёкий предок Титус, всегда сопровождавший богов и героев, отдыхал от этой почётной обязанности в тени дерев Гефсиманского сада. Отдых достопочтенного и разлитое в воздухе спокойствие были нарушены воем и хохотом сбежавшихся гиен и шакалов. Твари божии осаждали небольшую пещерку, манившую их диковинным благоуханием, доступным исключительно их тонкому обонянию. Титус собрался было покинуть облюбованное место, как его внимание привлекла группа блаженных и юродивых, шествовавших с цветами и песнопениями к той же пещерке. Испуганные толпой приближающихся людей животные разбежались. Бесноватые иудеи, принявшие вой и хохот животных за пение ангелов, стали водить хороводы вокруг грота и посыпать его цветами. Осторожный Титус не стал себя обнаруживать, но продолжил дотемна скрытое наблюдение за мистерией и, посещая Гефсимань, в течение последующих двух дней созерцал непрекращавшийся хеппенинг. На третий день явился один озабоченный субъект, которого, как удалось Титусу расслышать сквозь вопли, шум и пение возросшего числом контингента бесноватых, звали Теома. Последний утверждал, что прибыл издалёка, и ещё в пути дошел до него слух о том, что третьего дня преставилась мать его наперсника и учителя Иешуа, некогда провозглашавшего себя пророком и царем иудейским и казненного за это по приговору римского суда. Настаивал, что тело её, погребённое в пещерке, похищено «под шумок» злокозненными иудеями, пока обезумевшие от горя последователи учителя священнодействовали: одни воскуривали травку, психодельничали, иные уже впали в нирвану. Недоверчивый Теома стал плакать подле камня, потребовал открыть пещерку. Далее произошло невероятное. Когда, отвалив камень, пещерку открыли, то пришли в ужас: тела там не было – остались одни только погребальные пелены. Контингент стоял в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшиеся погребальные покрова, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело.

Пока вороны обсуждали «евангелие от Флавия», Маврикий, хрипло посмеиваясь, отпустил совершенно неожиданный для еврейского уха комментарий: «Известное дело, жиды… На протяжении веков христианские апологеты кропотливо и досконально изучавшие их историю, религию, культуру и психологию, пришли к выводу, что если даже евреи кровь христианских младенцев в мацу и не кладут, то так или иначе они – евреи – злокозненны, ибо стремятся к овладению всем миром, к господству над землями и народами. Ну, а похищение Приснодевы, если не первое, то одно из первых и самых значительных еврейских злодеяний в цепи жидомасонского заговора, принесшего неисчислимые бедствия людям русским, и совершенно естественно, что именно передовая российская исследовательская мысль на стыке различных наук внесла в его разоблачение неоценимый вклад, что нашло блестящее отражение в «Протоколах Сионских Мудрецов»20.

Затем Флавий, как мы узнали из пересказа Маврикия, передал праздничную эстафету ворону Ювеналию. Ювеналий поведал благодарно внимающему вороньему сообществу о том, что слышал от вороньих старцев подобную, но несколько отличную «майсу»21. «Хотя в Священном Писании нет ничего о кончине Пресвятой Девы Марии, однако от моих предков, из древнего предания, передаваемого из уст в уста, мы знаем, что во время ухода её в мир иной святые апостолы, которые были рассеянны по Вселенной для спасения народов, в одно мгновение по воздуху были собраны во Иерусалим и, когда уже были поблизости, им явилось видение ангелов и стало слышно Божественное пение высших сил. Так с божественной и небесной славой предала она свою святую душу в руки Б-жии неким неизреченным образом. Её тело, вынесенное и погребённое с ангельским и апостольским пением, было положено во гробе в Гефсимании. И на этом месте три дня продолжалось непрерывное ангельское пение. Когда же через три дня ангельское пение прекратилось, апостолы открыли гроб, поскольку один из них, до того отсутствовавший и прибывший после третьего дня, пожелал поклониться телу Девы. Но тела на этом месте не оказалось, так что, найдя лишь лежащие погребальные одеяния, они закрыли гроб. Пораженные чудом таинства, апостолы только и могли подумать, что Б-г, благоволивший воплотиться и вочеловечиться от неё и родиться во плоти, а после рождества сохранивший невредимым её, сам благоволил и после отошествия почтил её чистое и незапятнанное тело нетлением и перемещением к себе на небеса».

Здесь Ювеналий многозначительно и загадочно замолк, видимо, желая придать только что прозвучавшему повествованию особый духовный смысл, подчеркнуть мистическую составляющую. Вороны раскаркались наперебой. Не дав возникнуть стихийному митингу, Флавий подытожил всё своим зычным «Cras», что на латыни означает «завтра», и стая шумно снялась на поиски пищи материальной.

Мы наконец перешли к следующей чашке заваренного Еленой зелёного чая. Маврикий наконец получил свой второй «Мамэдывь» (попугаячья переделка названия конфеты «Nomeda» на манер кавказской фамилии), но прежде, чем приступить к её поеданию, пустился в обсуждения и комментарии к рассказу Ювеналия. «Это способ пленить сущность, чтобы та не смогла родиться во плоти заново, не стала призраком или не ускользнула туда, где ее никакой волшбой не достанешь»22, – изрёк Маврикий и пояснил нам, зачарованно слушавшим его домочадцам, что Единый Великий Всемогущий забрал её к себе в эмпирей (позднее описанный Данте в «La Commedia»), чтобы больше никого и никогда не рожала, чтобы не плодились идолы и не создавали люди себе кумиров, и не поклонялись им. На этой пронзительной ноте Маврикий принялся терзать «Мамэдывь».

Завершая чаепитие и подытоживая услышанные речи и рассуждения, позволю и я себе заметить в дополнение к последнему пронзительному откровению: Сей очаянный акт Господа был призван в помощь, но, увы, не помог спасти Человечество.

В 571 г. от Р. Х. родился Мухаммад23.

Алиф. Лям. Мим24.

2016.08.16

Барчук

«Ну, мой дорогой, беги на воздух, погуляй во дворе, поиграй с детьми!» – сказала бабушка внучку, и шестилетний человечек сорвался со всех ног во двор навстречу ждущим его приключениям, получив вдогонку: «Не забывай, что ты обещал маме!». Дворовая компания была ему не очень-то интересной – там среди сверстников преобладали девчонки. Их спокойные игры в дочки-матери, имитировавшие их домашние семейные уклады с непременным женским диктатом, были ему скучны. Ему были нужны движение, полёт, мальчишеские проказы. Его манил сквер напротив двора, на другой стороне улицы, – весь в больших высоких тополях, каштанах и кустарнике, среди которых сохранился нетронутым бомбёжками и пожарами военного лихолетья длинный двухэтажный дом розового цвета, бывший до войны то ли приютом, то ли монастырём евангелистов-реформатов, сейчас служивший общежитием для строителей. Можно было забираться на чердак под двухскатную красной черепицы крышу, наблюдать оттуда через слуховое окно за происходящими внизу событиями и стрелять из рогатки по голубям. А ещё ему нравилось у распахнутых внутрь окон в высоченной светло-жёлтой стене, упиравшейся в улицу Комьяунимо (лит. Komjaunimo), наблюдать за работой типографских машин и разговаривать с рабочими-печатниками. Стена во всю высоту и ширину была голой и возвышалась на некотором расстоянии слева от розового дома. Из слуховых окон его не был виден, заслонённый живым забором высоких кустов акации, единственный в стене ряд окон типографии с решётками и широкими подоконниками, невысоко над землёй уходившими вглубь стены. Справа от розового дома тянулся длинный крутой склон, простиравшийся вплоть до улицы Калинаускаса (лит. Kalinausko). Зимой детвора съезжала с него на лыжах и санках, а летом съедала не успевавший созреть крыжовник с кустов, когда-то ровными рядами высаженных монахами вдоль всего верха. Когда-то это был монастырский сад, вероятно, обнесённый изгородью, от которой остался невысокий заборчик из штакетника, отделявший его от улицы Театро (лит. Teatro). За розовым домом и слева от него змеились рукава проходных дворов, выводивших к старому оперному театру и на улицу Басанавичюса (лит. Basanavičiaus). Здесь было волшебное детское пространство шестилетнего карапуза и его сверстников, где к тому же хорошо играть в прятки и догонялки или притаиться в высокой траве, вдруг выскочить на тропинку и дёрнуть за косичку смазливую соседскую девчонку.

Одна беда – мама нашего карапуза строго-настрого запрещала ему перебегать через проезжую часть улицы, а также бодяться неизвестно с кем по «норам и помойкам» этого сквера. Она трудилась в дамской парикмахерской справа от подворотни их дома. Из окон салона хорошо обозревалось ближнее, не скрытое деревьями пространство сквера и отрезок проезжей часть улицы вдоль него. Мама могла видеть, как её любимый сыночек Йонa стрелой из подворотни несётся в сквер, а если не она, то кто-нибудь из сотрудниц докладывал: «Мадам Лейбедев, Ваш пострел только что перебежал через дорогу…». За это наш пострел бывал наказан. На день-два, а то и на три Йону лишали прогулок, и бедный мальчик искренне обещал не выбегать со двора. Однако стоило ему только уйти из-под родительской опеки, оказаться на «свободе», он тут же чистосердечно забывал о своих обещаниях и грядущих наказаниях, и вольный ветер овладевал его буйным впечатлительным характером, и вот он уже опять несётся со двора к «нежелательным» друзьям и запретным детским забавам. Девочки «пришли» потом, позднее, в тот же скверик, но уже кто-то другой наблюдал с чердака облезлого розового дома, из слухового окна под потрескавшейся, местами чернеющей черепичной крышей за происходящими внизу в кустах и высокой траве захватывающими событиями.

В те печальные дни, когда Йонa находился под домашним арестом, он накручивал довоенный ВЭФ25, стоявший в родительской спальне у изголовья на маленьком резном секретерчике. Он слушал диковинную музыку, которая целиком заполняла и зачаровывала его, он неподвижно застывал в папином кожаном кресле, прикрывая глаза, и в голове проплывали причудливые образы и видения, объяснить себе которые он не мог. Его охватывала эйфория, которая держалась в нём долгое время, скрашивая домашнее заточение и являясь как бы замещением утраченной свободы. Ещё карапуз любил листать большие книги с картинками, переложенными тонкой полупрозрачной бумагой, и вычитывать подписи, в которых разным непонятным словам он давал своё толкование. Родители готовили Йону к школе, и регулярные занятия с ребёнком дали результаты – Йона умел читать. Он садился на кухне у окна, смотревшего с высоты третьего этажа на внутренние проходные дворы, простиравшиеся от улицы Траку параллельно Комьяунимо, мимо закрытой и заброшенной церкви евангелистов-реформатов, до улицы Клайпедос (лит. Klaipėdos). Вместе с Маврикием26 они вглядывались в утренний развод конной милиции, и Йонa c любопытством и детской непосредственностью истязал учёного попугая всякими «почему?» и разными «зачем?». Мальчонку привлекал располагавшийся на Клайпедос Эскадрон конной милиции, куда он собирался наведаться, когда мама с папой уедут в Цхалтубо. Издалека они разглядывали конюшни, лошадок, милицейских тёток в мундирах и кузню, двухстворчатые ворота которой бывали отворены, и в её темной глуби полыхал красными языками пламени кузнечный горн. Для дистанционного наблюдения Йона извлекал трофейный цейссовский бинокль из секретерчика, где рядом с запонками, военными наградами, наградными документами и записными блокнотиками была россыпь жёлто-серых пакетиков с какими-то кружочками из тонкой резины, растягивавшимися в продолговатый цилиндрик, а Маврикий и без того всё различал своим зорким птичьим оком. Малыш прочёл надпись на одном из пакетиков, но воспроизвести слово не получалось. Самый кайф был, когда развод эскадрона происходил в сопровождении духового оркестра. Тогда оба наблюдателя приходили прям в праздничное возбуждение. Йонa ликовал.

Сегодня же, когда истёк срок очередного заточения, бабушка, открыв все дверные запоры и сопроводив соответствующим напутствием, выпустила из домашней клетки кудрявого белокурого толстячка. На волю! В пампасы! Но в этот раз не ринулся толстячок сломя голову через дорогу. Он избрал гораздо более длинный и, как подсказывал детский пытливый и изобретательный ум, менее опасный путь. Наш хитрован понял, что если пройти через всю кишку длинного двора и выйти из него через узкую деревянную дверь у реформатской церкви, либо завернуть в параллельный двор, выходящий на Клайпедос, и оттуда налево пересечь дорогу в сквер, то этого никто из парикмахерской не заметит. Отбывая наказания, сидя на кухне у окна, он рассмотрел в бинокль возможные стратегические направления и важные пути отступления и сейчас полный решимости двинулся в параллельный двор. Выйдя из ворот на Клайпедос, Йонa вспомнил эскадрон и с новым импульсом любопытства завернул в его массивные, дубовые, окованные чугуном ворота. Первое, что бросилось Йоне в глаза, был стоявший за воротами у грохочущей механическим молотом кузни, Зюнька27 Косой. Это не вызвало у Йоны никакой радости, скорей щекотливое предчувствие. Не в его манере было ретироваться, отступить – был он упрям и не труслив. Он хотел пройти мимо, да не тут-то было…

Зюнька, его брат Мечка28 и их родители – дворницкая семья, жившая в полуподвале дома напротив Йониной подворотни и дамского салона Шейны Лейбедев, мамы нашего карапуза. Йонa помнил этот дом обгоревшим: обожжённый фасад без крыши, с зияющими чернотой глазницами окон. Сейчас проёмы обоих окон их жилища уходили в тротуар, с которого три ступени вели вниз, в дверь между этих окон, откуда всегда дурно пахло, где сквозь запылённые немытые стёкла Зюнька с Мечкой заглядывали под юбки проходящих дам. Зюнька Косой был на год старше Йоны, а Мечка – лет на пять-шесть. Мечка, будучи довольно крупным подростком, являлся банальным дворовым, уличным хулиганом, относящимся к шайке «бани», кучковавшейся между общественной баней улицы Комьяунимо, спортплощадкой Артиллерийского училища и Вингряйскими источниками (лит. Vingrių šaltiniai). Зюнька постоянно пасся в сквере один, как киплинговский кот, но не потому, что был независим и самодостаточен, а просто потому, что никто не хотел с ним водиться из-за его скверного характера. Он задирал соседских детей, которые побаивались вступать с ним в спор. Чаще всего он приставал к тем, кто не обращал на него внимания. Глаза дворницких братьев загорались лютой люмпенско-пролетарской ненавистью при виде аккуратного пухленького «барчука» в белой рубашечке, коротких штанишках на шлейках и белых до колен гольфах с помпончиками. «Жидовское» происхождение «барчука» усиливало, как видно, выплеск люмпенско-пролетарского гнева и шипяще-свистящих звуков польско-тутейшеских проклятий. Зачем мы убили ихнего Езуса (Jezus)? Йонa этого ещё не знал, не понимал и ответить не мог.

К ответу призывали всё чаще и чаще по мере того, как белокурый пухленький «барчук» подрастал и появлялся в «обществе» без родительского присмотра. Вот и в этот раз Косой задел его рукой, дёрнул и сказал что-то обидное. Йонa хотел отмахнуться от него, как от назойливой мухи, и резко повёл рукой. Зюнька в этот момент подался немного вперёд, как будто намереваясь ударить, и Йонa нечаянно кончиками пальцев попал ему в его косой глаз. Зюнька истошно завопил, прикрыл глаз рукой и, как взбешенный тореадором разъярённый бык, кинулся на ненавистного «барчука». Схватка была у них не первой. Обычно в сквере они навешивали друг другу тумаков, но победителем оставался Йонa, поскольку телом был крупней и руки у него были длиннее. Йонa упал в грязь рядом с лужей, вывернулся, словно уж, поднялся и ногой ударил по шее лежавшего лицом вниз Косого, который от удара клюнул лицом в лужу. В этот момент в воротах эскадрона появился Мечка. Он с разбегу кулаком нанёс нашему карапузу удар по уху, от которого зазвенели перепонки и посыпались искры из его зелёных глаз, и пнул его ногой. Йонa упал. Он почувствовал вдруг, как кто-то навалился всем телом и давил на горло. Он стал задыхаться, зажмурился, открыл вдруг глаза, дёрнулся и попал головой в нос Зюньке Косому, тут же поникшему от удара. Ощутив, что давление и тяжесть ослабли, и нащупав правой рукой какой-то твёрдый предмет – камень или кусок металла, он заехал этим в лицо наклонившегося к нему Мечки. «Ааа-ххх, сссукаа!» – то ли вопил, то ли стонал Мечка, держась руками за лицо. Йонa вскочил на ноги и увидел Зюньку, стоявшего на коленях с текущей из носа красной струйкой, и Мечку, прикрывавшего рукой левую часть лица. Мечка посмотрел на тряпку, которую убрал от разбитого лица, и «барчук» заметил, что удар пришелся по левой щеке и глазу. Глаз заплыл, щека опухла, между глазом и ухом краснела ссадина – удар получился скользящий. Тут вышел из дверей кузнец, который вынес братьям какую-то заказанную ими для дворницких целей поковку, и не дал пришедшим в себя пролетарским братцам взять реванш, уводя «барчука» вглубь кузни. Плечистый кузнец в десантном берете с добрым лицом со светлыми глазами и квадратным подбородком с ямочкой ветошью вытер Йоне ручки и жидовское пухлое личико, испачканные грязью и окроплённые христианской кровью, выглянул из кузни, окинул взглядом двор эскадрона и со словами: «Дуй давай и не попадайся!» – выпроводил мальчика. Йoнa поплёлся домой, сохранив, однако, боевой дух и обретя спокойствие.

Неожиданное приключение малыша Йoны в эскадроне не осталось незамеченным. Добрый старый друг Маврикий, чей насест стоял на широком кухонном подоконнике, видел, как Йонa дворами шёл в эскадрон, и когда началась драка, пришёл в неистовое возбуждение, свистел, как хулиган с галёрки, и воинственными криками призывал к торжеству патриотических скреп: «Pro Aris et Focis! Igni et Ferro! (лат. «За алтари и очаги! Огнём и мечом!»)». Это немедленно привлекло внимание бабушки, возившейся у плиты на кухне, и, увидев начало спектакля, она помчалась спасать любимого внучка от злобных обидчиков. Бабушка что есть мочи спешила к месту трагедии, но Finita la comedia – опоздала. Кузнец, порядочный человек, рассказал ей концовку, которую ему случилось видеть, и заверил бабушку, что с её внучком всё в порядке и что внучок пошёл домой. Бабушка поспешила назад, и когда вернулась, увидела грязного, в перепачканной кровью и глиной одежде, обожаемого нарушителя спокойствия и в сердцах всё всплёскивала руками: «Az oh en vei! Vos tutzekh? An umglik af zeyere kep!»29 Утром рано прискакали дворники – родители Зюньки с Мечкой. Был большой скандал с привлечением «барчука» в качестве ответчика и братцев в качестве потерпевших, демонстрировавших увечья, нанесённые им ответчиком. Гадминские требовали денег на лечение своих чад. Было уплачено. И до того стычки между ними не раз бывали, и в дальнейшем «классовая» вражда не утихала. Мальчик Йонa вплоть до армейского призыва отбивался от этих заядлых забияк – озлобленных подвальных ублюдков. В этот раз наказание было очень длительным и особо суровым, но наш барчук уже привык никогда не унывать, всегда находить себе развлечение и радоваться жизни.

2017.06.06

Тризна

Сумрачное утро пятницы 6 марта 1953 года ничем не отличалось от череды таких же утр тогдашней ранней весны. Меня, как обычно, разбудили возня и жужжание радиоприёмника, проникавшие из родительской спальни. Скрип двери, шуршание одежды и шорох шагов родителей, на цыпочках крадущихся мимо моей кроватки к завтраку, окончательно вывели меня из зыбкого дремотного состояния. Я тихо лежал и думал, как не хочется идти в школу, и вспомнил о «Генеральном Конструкторе», подаренном мне перед сном накануне вечером. Зазвонил будильник, бескомпромиссно приказав подниматься. Я нехотя выскользнул из тёплой постельки, включил свет в нетопленной комнате, поёжился от прохлады, заставившей быстрей одеться, и любовно провёл ладонью по коробке лежавшего у постели подарка. В январе мне исполнилось семь лет, и долгожданный подарок папиного приятеля, земляка и однополчанина, дяди Семёна Берзаса, наконец, добрался до меня вместе с ним, находившимся где-то в длительном отъезде. По утрам меня, ученика 1Б класса, ждала 9-я средняя школа на спуске улицы Калинаускаса (лит. Kalinausko) к улице Пилимо (лит. Pylimo), что недалеко от нашего двора, подворотня которого на улице Пилимо 22, разбивала первый этаж дома на два важных объекта: хлебный магазин Гобермана (по имени его директора – одноногого, на костылях, ветерана войны) слева подворотни и дамская парикмахерская артели «Пирмунас» (лит. «Pirmūnas»), где работала мама – справа.

Дождавшись, когда родители уйдут на работу, и убедившись, что никто не видит, по пути на кухню я успел незаметно отхлебнуть из бутылки крымского Кокура30, хранившейся в орехового дерева буфете. Кокур вместе с множеством других напитков скрывали большие дверцы буфета, запертые на ключик, извлекаемый мной из потайного, как считали мои родители, места на верхней полке. Заветный «золотой ключик» прикреплялся пластилином к впалому дну серебряной чаши посреди празднично сиявшего богемского стекла, хрусталя и фарфора. Всё это великолепие содержалось за стеклянными заслонками с матовыми кистями винограда по краям и резными камеями с головой Бахуса на бронзовых ручках. Я воображал, будто бы я – Буратино, доставал заветный Золотой Ключик и отведывал глоток божественного напитка. Быстро вернув всё на место, осторожно и боязливо ощупывал свой нос и, стараясь не взглянуть и отворачиваясь от зеркала на двери ванной комнаты, прошмыгивал на кухню.

Вот и в то утро, производя правой рукой неуклюжие пассы, словно норовил поймать что-то неуловимое, схватить в воздухе нечто ускользающее возле лица, я влетел из коридора на кухню и плюхнулся на стул. Как всегда, на кухонном столе меня ждал собранный бабушкой завтрак. Но сама она, в отличие от обычного утра, не ждала меня, а возилась в ванной комнате. Левой рукой поднеся к губам маленький серебряный бехер с яйцом, я не без лёгкого торжества обнаружил, что нос туда не опустился. В тот самый миг, когда я не уткнулся в яйцо сохранившим свою форму и длину носом, я услышал голос Маврикия31, нашего попугая. Его слова были из всех первыми, что в тот день мне пришлось услышать. Как объявление по вокзалу о приходе поезда, прозвучал с насеста на широком подоконнике его возглас: «Der VOntz hot gepEigert»32. Он протрубил это горлом, ударив на О и после секундной паузы на второе Е, и прозвучали они как донесение – коротко, ёмко, безапелляционно. Кому это было сказано? Сообразив, что нахожусь на кухне один, я кинулся к мусорному ведру выкинуть, пока не появилась бабушка, нелюбимый мной тошнотворный желток, и второпях, пропустил смысл возгласа попугая мимо ушей. Вошла моя добрейшая милая бабушка, в которой души не чаяли все мои друзья, подёргала меня, как водится, чтобы не мешкал – пора в школу. Я послушно кивал и, доедая обезжелточенные яйца всмятку, выказывал готовность немедленно бежать. Появление бабушки немного меня смутило, чуть было не застало врасплох и помешало расспросить Маврикия.

Шагая в школу, я размышлял о «подохшем», как сказал Маврикий, загадочном Vоntz’е, упоминавшемся иногда в разговорах родителей, в репликах соседей и гостей, но никто никогда не рассказывал мне про него историй и сказок, и стихов о нём не читал. Привычный мне мир всё ширился, ставил всё больше вопросов, и я, «почемучка», обо всём расспрашивал и, конечно, о Vоntz’е. В школу меня «устроили» с трудом, потому что тогда принимали в первый класс детей не младше семи лет, но мои родители неуклонно пытались меня скорей туда водворить. В послевоенное время школ в городе не хватало; в нашей 9-й были пять первых классов, занятия в школах проводились в две смены. Отдать ребёнка в школу раньше достижения им семи лет было почти невозможно. Моему преждевременному устройству в школу поспособствовал старик Гурдус, служивший старшим инспектором ГорОНО33 – знакомый моих родителей и частый наш сосед по съёмной даче, куда братика Мишку, меня и бабушку родители вывозили на летний «выпас». Там, в Поспешкес или в Валакумпии, мы с братом резвились в лоне необычайной красоты пейзажей Вильнюсских предместий, вместе с чистейшим воздухом впитывая волшебную ауру чарующей литовской природы. Бабушка кормила нас деревенской едой, свежими овощами и фруктами из хозяйского сада-огорода, а родители появлялись там в субботу вечером после работы. Они привозили кучу городской еды и всякие новости, забавлялись со мной и братишкой и покидали нас в воскресенье вечером либо в понедельник рано утром – спешили на работу. Мой папа работал главбухом Вильнюсского ликёро-водочного завода, и в ореховом буфете имелось всё, на что завод был горазд, и образцы того, что закупали за границей в целях составления купажей, отработки технологий и уж, знамо дело, начальству на стол.

С самого раннего детства родители читали мне книжки и учили читать и считать. Я принимал это со всей детской увлечённостью и часто сам просил почитать мне. Свою первую большую книжку я принёс домой из школьной библиотеки, хотя домашняя, собираемая папой, едва ли была меньше, да и «Золотой ключик или приключения Буратино» занимали на полке свое почётное место. Перед постижением «Буратино» были сказки разных народов, «Чук и Гек»34 и выдержки из газет, которые давал мне папа. Он велел мне читать газету вслух. Я читал, запинаясь, непонятные мне тексты, папа с мамой слушали и смеялись. Я тоже начинал смеяться и дурачиться, намеренно коверкая слова. Бабушка сначала недовольно ворчала, что родители вместо того, чтобы учить ребёнка чему-то толковому, «делают комедию», но в процессе и сама таяла в улыбке. Из всего массива прочитанного у меня складывалась дуалистическая картина: полный неизведанного, влекущий, таинственный мир – яркий и романтичный, и другой: реальный и осязаемый мир дома, двора, школы – ежедневный, одинаковый, серый, постылый. Незатухающий интерес к персоне Vоntz`а усиливался и частично был утолён папой. Он рассказывап, что это такой сотрудник у него на работе, с такой фамилией, и мне, еврейскому ребёнку, встречавшему среди папиных друзей-приятелей, бывших подпольщиков и однополчан, такие фамилии, которые означали «портной», «кузнец», «водяной», «железо» и «рыба», фамилия Vоntz не казалась из ряда вон выходящей. Папа объяснял, что Der Vоntz к нам не приходит потому, что очень занят, что он вообще у них на работе самый большой начальник. Ведь папа часто рассказывал маме: Der Vоntz сказал то, Der Vоntz сказал это, велел, приказал и т. п., а ведь так ни о ком другом не говорили. Папа выслушивал мои расспросы и рассказывал: «Он следит за тем, как мы живём, и окружил нас заботой и вниманием: и наш завод, и мамину парикмахерскую, и школу, и делает всем людям всё». Я начинал осознавать великость и величие Vоntz`а. Он стал представляться мне гигантом с бровями густыми и длинными, одинаковыми вертикальными губами, окаймлёнными одним сплошным густым усом, свисавшим далеко, ниже широкого с ямкой подбородка. Он виделся мне антиподом жадного и злого Карабаса-Барабаса, который грозил, что если я буду лазить в буфет, то у меня вырастет длинный, как у Буратино, нос, а Дуремар будет ставить на мой нос пиявки, и я в страхе чуть ли не кожей ощущал эту боль. Страх перед наказанием, видимо, не был столь силён, чтобы отвратить меня от неодолимого соблазна лизнуть ароматный Кокур, тем более, что по прирождённой легкомысленности своей натуры, помноженной на возраст, я вспоминал о возможной каре уже только после того как… Ну, а Макрикий и Vоntz помалкивали: не видели, не знали, а может быть, видели и знали, но молчали.

Картинки воображаемых миров как бы сливались, перетекали из одного в другой и калейдоскопически видоизменялись в моей голове, попеременно выдвигаясь на авансцену детского полусомнамбулического сознания. Однако головушка моя работала исправно: ещё до школы я умел читать, писать, считать, а в первом классе мог тут же слово в слово повторить по памяти две книжные страницы прозы, прочтённые всего один раз, или в ещё большем объёме стихи, и родители похвалялись этим перед друзьями-знакомыми. Бывало, они заставляли меня демонстрировать свои способности, кои со временем сильно притупились под влиянием культа Бахуса, принятого и почитаемого мной в молодости также рано, как был перенят на эаре цивилизации греками у фригийцев35. Как говорили родители, я «всё хватал на лету» и быстро вникал в суть, но временами впадал в некий транс, застревал в своих мыслях и образах, не замечая происходящего вокруг и не отвечая на вопросы и оклики, словно они были не здесь, не сейчас и не ко мне. Вытащить меня из такого состояния, хотя зависал я ненадолго, можно было только болевым приёмом, шоковой терапией, иначе приходилось дожидаться моего воплощения. Такие состояния преследовали меня лет до двадцати двух. В армии это создавало неожиданные ситуации, не раз конфузя меня в течение моего трёхлетнего срока солдатской службы и принося неприятности. Задолго до призыва мой друг, студент медицинского вуза, убеждал меня давить на это обстоятельство перед призывными медицинскими комиссиями. Типа «синдром Каннера»36 – с таким дефектом не берут. Я пытался… Не могу сказать, что настойчиво, да и родители мои считали, что идти служить надо. Туда меня и послали на «излечение». У нас в полку не служили разве что только сумасшедшие: призывали и хромых, и косых, и заик, и язвенников, и сердечники попадались, а часть здоровых становилась таковыми.

Так, на автопилоте, находясь в своём лёгком забытьи, в которое меня, подобно улитку в раковину, заставляла невольно вползать неприятная навязчивая среда улицы, брёл я в школу, где уроки первой учебной смены начинались с половины девятого. Было темно, сыро и зябко, пахло гарью и дымом чадящих печек. Словно через мутное, запотевшее от дождя, стекло автобуса я видел необычно много прохожих по обе стороны улицы, которые на ходу надевали или поправляли нарукавные повязки – красные с чёрным и ещё вроде бы с зелёным, напоминавшим цвета флага Литовской ССР. Люди как бы причитали, прядая головами, как лошади, что-то бормотали, будто молились, заражали детей своим довлеющим над дёгтем утреннего сумрака плачем, переходящим в детский рёв. Все спешили… Мои органы чувств частично фиксировали размытую картинку, не вполне реагируя на общее движение. В голове моей, как на полотнах сюрреалистов, происходило постоянное перевоплощение, хаотическое «сложение и вычитание» занимавших меня мифических персонажей интермедии, постановщиком которой был не я. Словно по мановению волшебной палочки подкралась ко мне догадка, что фраза про Vоntz’а, изречённая Маврикием, была услышана им от папы. За завтраком папа пересказывал маме и бабушке новости того утреннего радиосеанса, когда слушал довоенный ВЭФ37, будивший меня своим жужжаньем из родительской спальни.

Утренний сомнамбулический трансфер заканчивался – я переступил порог школы. Яркий электрический свет ударил в глаза и повёл меня длинными коридорами с классными комнатами, одна из створок двухстворчатых дверей которых была везде отворена. С обычными выкриками и шумом носились туда-сюда ученики младших классов. Старшеклассники кучковались у своих дверей, возле учительской рядом с моим 1Б, у лестницы, делившей коридор на две равные части, и у высоких до потолка окон в обоих торцах второго этажа. Едва успев бросить свои школьные принадлежности, состоявшие из коричневого кожаного портфеля с двумя замками-защёлками, мешочка с чернилкой-непроливашкой и стеклянной банкой с синими чернилами, коричневого матерчатого мешка с одеждой для физкультуры, затянутого белым шнурком с пистончиками и узелками на концах, я тут же был схвачен за рукава пиджачка. Одноклассники тащили меня, и я оказался вовлечённым в «кучу малу». Впрочем, я и не сопротивлялся: эти «рыцарские турниры» проводились почти на каждой переменке. В классе оставались за редким исключением только девчонки.

Звонка всё не было. «Куча мала» шла в полном разгаре и после второй атаки переместилась к центру коридора немного левее лестницы, заняв плацдарм в четырёх-пяти метрах от группы старшеклассников. Находясь в середине кучи, пытаясь выбраться из её гущи наверх, я слышал крики проносившихся мимо детей. Первоклашки по всей длине коридора играли в догонялки. Они кричали наперебой: «Сталин умер? Сталин умер! Сталин умер? Сталин умер!» – и эти крики несмышлёных первоклашек, повторяясь то как вопрос, то как утверждение, звучали как нелепая дразнилка. «Куча мала» же продолжала жить своей жизнью, и я, сражаясь в ее глуби, рвался наверх. Из других классов дети высыпали в коридор, крики стали множиться, всё стало ходить ходуном, голоса набирали силу и складывались в сфорцандо38 звучащий хор: сталин-вождь-умер-умер-отец… Я выдрался из гущи тел наверх, скатился к подножию кучи разгорячённый, потный, чёлка взъерошена. Отряхнулся, застегнул пуговицы сорочки и пиджака, огляделся. Взгляд мой упал на группу развязных старшеклассников, среди которых верховодил некий Витька. Наши глаза встретились. «Ну, ты, жирный, ходи сюда!» – услышал я Витькин грудной фальцет, и его зовущий жест рукой как бы подтверждал, что звуки исходят из его пасти. Встреча с Витькой обычно не сулила мне ничего хорошего, и сейчас я смотрел на него глазами варёного судака, соображая, что делать. Вышла пауза. «Ходи сюда, я сказзззал», – издал фальцет, растягивая в гармошку «з». Увидев, что я не двигаюсь, он сделал некий повелительный жест, и несколько «всегда готовых» молниеносно подтащили меня к нему. Дав мне оскорбительного болезненного леща39, Витька презрительно процедил: «Ну, ты, жирный фуцин40…». Не успел он закончить, как рядом с нами школьная техничка Ядвига Болеславовна зазвонила большим, сверкающим, как несъеденный яичный желток, латунным колокольцем. Улучив момент, я пнул Витьку ногой, вырвался и стремглав бросился в класс.

Стриженый бобриком, худой и долговязый Витька, немного сутулый, не вынимая рук из карманов чёрных клёшеных шкер41, курил «Беломор»42, дымок которого, поднимаясь, отражался козырьком темно-синей матерчатой кепки-восьмиклинки с пуговкой на макушке. Флотский ремень и тельняшка под расстёгнутой чёрной матерчатой на молнии курткой с двумя нагрудными коричневыми карманами, прикрытыми фигурными клапанами с язычками, застёгнутыми на чёрные пуговицы… Латунная молния по замыслу должна была сочетаться с курткой и ботинками цвета бронзы на светло-жёлтой резиновой подошве на кривых тонких ногах, которые вразвалочку вышагивали из послевоенных обшарпанных проходных мусорных дворов на улице Кедайню (лит. Kedainių), напротив бывшего Францисканского костёла, в те годы разграбленного и загаженного, в разрушении внутреннего убранства которого принимали деятельное участие и мы, дети окружающих его улиц и дворов.

«Витьки» выходили из своих, как говорил наш дядя столяр-краснодеревщик Си́мен, «катухов»43, группировались в небольшие шайки по 3–5 пацанов, которые грабили школьников: отнимали у них выделенные родителями на расходы и школьные обеды копейки. Ограблению подвергались в основном малыши, а из тех, кто постарше, не умевшие за себя постоять. Окружали одного или двоих, требовали копейки, если же жертва утверждала, что их нет, заставляли попрыгать, чтобы услышать звон монет. И тогда… Они не лезли в карманы и портфели, но заставляли запугиваниями и побоями самим отдавать, в худшем случае могли вырвать из рук. Отнимали значки и монеты, спичечные этикетки, почтовые марки и целые кляссеры у юных нумизматов и филателистов. Подобные экспроприации надолго стали частью школьной жизни, к концу 1950-х став экстерриториальными, и продолжались вплоть до 1961–1962 гг., когда я выпал из круга возможных жертв, закончив среднюю школу.

Витькино хищное лицо, помеченное следами оспы вокруг глубоко посаженных маленьких коричневых глаз под тёмными резко очерченными бровями, тронутое ехидно-подловатой улыбкой, открывавшей верхний ряд прокуренных и пожелтевших от чифира зубов, выдавало в нём отпрыска люмпенской семьи, каких много до и после войны завезли в Литву и, собственно, в Вильнюс для разбавки и русификации местного населения и внедрения дружбы народов. Мне никогда не доводилось встречать его в одиночестве: он всегда бывал в сопровождении корешей, одетых в том же стиле, но попроще. Бывали нередко с ними и «старшие товарищи» – блатняки, которые их наставляли и «крышевали». К этому времени, исполняя тогдашний «модный приговор», молодёжь стала на фоне чёрных и синих клёшей, ватников и курток одеваться в ином, непривычном для совтрудящихся стиле, носить совершенно другую одежду: яркую, многоцветную, явившуюся для власти новым жупелом с запада. Носителей такой одежды называли «стилягами». Власти ожесточённо боролись с новой западной идеологической диверсией, могущей подорвать устои и скрепы и безвозвратно выхолостить высокую духовность, в изобилии принесённую в Литву «старшим братом». Не доходя тридцати метров до здания школы, в глаза бросался объёмный красочный стенд «Окно Сатиры». В «Окне» наряду с «империалистической человеконенавистнической» политикой США, Великобритании и блока НАТО средствами изобразительного искусства высмеивались так называемые стиляги. Их малевали на высоченных каучуковых подошвах, в брюках-дудочках, широкоплечих пиджаках, пёстрых сорочках и галстуках. Своими причёсками «кок», в неестественных позах с искажёнными лицами, они скорей пугали, чем смешили. Такие же стенды власти располагали и в других людных местах города, что несомненно давало дополнительный заработок художникам, возможно, одетым в той же манере. Вот такие ребятки, как Витька с «витьками», преследовали пресловутых стиляг, устраивали на них нешуточную охоту, провоцировали потасовки и поножовщину. Среди стиляг было немало спортсменов, крепких городских ребят, и инциденты, хотя и бывали кровавыми, зачастую заканчивались не в пользу «витьков», что впоследствии было исправлено местной милицией, прибегнувшей к негласному использованию хулиганов и мелкого криминала для непосредственной зачистки поля и дополняло идеологическую борьбу. «Советская «малина» врагу сказала: – Нет!»44.

Толстый мальчик с волнистыми до плеч светлыми волосами, зеленоглазый карапуз, я был любим и обожаем своими родителями и бабушкой, которые всё же меня особо не баловали. Они не потакали чудачествам и капризам, тем более, что мой братик Мишка, в то время двухгодовалый, требовал больших забот и внимания. Тем не менее мама находила время ухаживать за моими пышными локонами, наконец состриженными перед началом моего первого учебного года. Округлая голова приобрела причёску «под бокс», что, по моему разумению, должно было положить конец выпадам обидчиков, норовивших дразнить меня девочкой. Моя мама, исходя из понятий красоты и эстетики детской одежды, вынесенных в день стремительного немецкого наступления из приграничного Таураге и не растерянных во время бегства на восток, одевала меня в рубашечки с жабо или рюшечками, короткие штанишки на шлейках и белые гольфы до колена на завязках с помпончиками. Видимо, эта одежда придавала мне полноты и как бы делала меня младше и женственнее, что ли, вызывала насмешки сверстников, презрение и агрессию таких «витьков». Хххолллёный, барчук, жжидёнок (если знали) – таково было, так звучало их «интернациональное» пролетарское восприятие. Однако тучность моя не мешала мне быть резвым подвижным мальчиком: я не трусил, мог и в глаз дать и вообще был непоседой, проказником и правдоискателем. Получаемые от родителей копейки никогда не отдавал, не говорил, что их у меня нет, говорил, что не дам и сразу же получал в свою «жидовскую морду» от ошеломлённых моей наглостью раскулачивателей. Я дрался, как мог, с превосходящими силами противника, ходил в синяках и никогда не жаловался, не ябедничал.

С Витькой мне пришлось встречаться и раньше и испытать на себе его колючий взгляд (но тогда нашлись другие жертвы, и всё обошлось) ещё до школы – летом 1952 года за чугунной оградой скверика Францисканского костёла, совсем недалёко от нашего двора. Всего лишь пройти до перекрёстка, повернуть за угол на улицу Траку (лит. Trakų) мимо атлантов, держащих карниз портика над входом в здание артиллерийского училища. Атланты, в полном согласии с дежурившими на входе курсантами, бесплатно пускали нас, окрестных детей, смотреть кино, которое по воскресеньям крутили в актовом зале училища. «Витьки», лузгающие семечки, норовящие втихаря курнуть где бы то ни было и склонные к эксцессам, туда не допускались. Их сопровождавшиеся хрипловатым матерком визгливые выкрики о том, что «впускают только жидов», что все они (жиды) воевали на «Ташкентском фронте» и купили на базаре ордена и медали, хотя и встречали понимание и сочувствие дежурных курсантов, однако, сдержанное и пассивное. Витьки знали Who is who: кто я и откуда, кто мама, кто папа. «Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой…»45. Нас «держали на мушке» люди с обеих сторон правопорядка.

Напряжённость накапливалась. Нагнетаемая с утра, она не давала забыть стычку с Витькой. Я понимал, что мне с ним не потягаться, остро и болезненно чувствовал, что на меня будет охота, что дерзость моя так просто не пройдёт и грядущего «аутодафе» мне сегодня не избежать.

Наша классная Мария Марковна пришла не сразу после звонка. Пока её не было, детвора вела «разбор полётов» «кучи малы», и также на языках было облетевшее школу известие о смерти отца народов. Я уже отдышался, собирал брошенные вещи, а рядом дети говорили про внезапную смерть любимого вождя и друга всех детей Ёсифа Висарёныча. Висевший над классной доской портрет вождя оказался одетым в чёрную траурную раму, резче выделявшую его на фоне стены. Мой взгляд отсканировал его как-то совсем иначе, чем прежде, и мысль, как молния, сверкнула – «усы». Паззл неторопливо, как в замедленном кино, складывался из, казалось бы, несовместимых фрагментов, не могу сказать, что мне всё стало ясно, однако среди расплывчатых фигур формировавшегося кадра я увидел картину убийства: Карабас-Барабас убивает Vоntz`а. Слайды накладывались один на другой, совмещая Vоntz’a как бы в одно и то же лицо с нашим любимым товарищем Сталиным, и мне стало грустно, обидно и жалко, что убили того, кто «следит за тем, как мы живём, и окружил нас заботой и вниманием и папин завод, и мамину парикмахерскую, и школу, и делает всем людям всё». «Аполитичная» и скоротечная моя детская печаль была прервана приходом Марии Марковны. Сдерживая всхлипы и пошмыгивая носиком, белевшим на фоне проступающей из-под пудры красноты под её добрыми глазами, успевшими до общения с детьми частично оплакать кончину вождя и учителя, Мария Марковна объявила, что уроков сегодня не будет, будет траурный митинг в гимнастическом зале, после него разойдёмся по домам, а те, кого в школу и домой из школы водят, должны будут ожидать своих сопровождающих в школьной библиотеке. Повелев ожидать звонка к началу митинга в классе и никуда не уходить, Мария Марковна удалилась. Минут пять-семь тишины были прерваны пьяной бранью в адрес врагов народа, погубивших вождя всего светлого человечества, донёсшейся через распахнутые форточки, и широкие низкие подоконники тотчас были облеплены теми детьми, кто сидел в ближнем ряду. Весь класс сгрудился у окон. Тихая траурная пауза взоралась пьяным зрелищем: разлился смех и улюлюканье и неудержимый всплеск детской непосредственности. Озорные мальчишки, непоседы стали зазывать в догонялки и «кучу малу». Вместе с ними я выскочил в коридор, но почувствовав желание есть и, не в последнюю очередь, из опасения быть пойманным Витькой, свернул к лестнице и спустился в буфет.

Щедро источавший запахи ирисок, сосисок и картофельного пюре, буфет располагался на первом этаже напротив гимнастического зала, который готовили к митингу. Я доедал жареный пирожок с джемом и плодово-ягодным киселём… Когда звонок оповестил о сборе на митинг, я пересёк коридор и вошел в ещё не заполненный зал. Во главе зала у шведской стенки стояли два стола, убранные красной материей, два графина, по одному на каждом, граненые стаканы возле графинов, латунный колокольчик, письменный прибор чёрного мрамора, стопочка относительно белой писчей бумаги. Венчал всё большой портрет лучшего друга всех октябрят, пионеров и школьников. Бронзового цвета раму по углам пересекали ленты чёрного бархата и завязывались пышным бантом в нижней части портрета. За окнами занимался светлый, солнечный, но ветреный и неласковый весенний денёк. И в ещё не заполненном зале пахло ранней весной, которая вдохнула в распахнутые перед началом митинга окна свои еще несмелые ароматы и сейчас стремила прохладные струи сквозь отворённые форточки. Из рупора радиорубки с шипеньем струилась траурная музыка, дополняемая посвистом ветра, доносившимся сквозь неплотно пригнанные оконные рамы, и заполняла неприятными звуками коридор и гимнастический зал. Я пристроился на скамейке у окна, выходившего в пришкольный сад, который по осени одаривал нас яблоками и сливами, где стараниями учительницы ботаники Валентины Фёдоровны росли и созревали огурцы и помидоры, горох и фасоль, редиска и зелень. Сейчас он – чёрный призрак, насквозь пробиваемый лучами акварельного солнечного света, зловеще ждал детского смеха и возни с началом весенних работ и манил, и втягивал меня в струящиеся лучистые переливы, ласкающие стволы деревьев, готовя мрачный апофеоз. Густая толпа школьников и персонала набила зал своим слезоточивым телом, выпустив в коридор шелестящий шепотком хвост замешкавшейся детворы. Завуч, маленькая серая усатая бабёнка на высоких туфлях-танкетках, имени и фамилии не помню, с собранными сзади в узел волосами в облегающем коричневом платье с V-образным вырезом и сердцевидным кулоном на короткой шее, что-то вещала. После этого директор и гроза всей школы товарищ Маркелова, мощнейшая копна зачёсанных назад тёмных волос, в длинном бордово-белом вязаном жакете с ромбовидными узорами, рослая дородная матрона, напоминающая лицом Петра I, встала, что-то говорила, а я плавно уходил в забытьё у окна после пирожка с киселём. Она уставила на меня свой громадный императорский перст, и двое стоявших рядом взрослых бросились ко мне, подняли со скамейки. Как в тумане, видел я Марию Марковну; она взяла меня за руку, и отбуксировав в конец зала, прислонила в углу возле дверей. Выйти из зала оказалось невозможным. На смену директрисе выходили другие ораторы, и словно сквозь вату доносились до моего замутнённого сознания угрозы в адрес врагов народа, чужаков-космополитов, наймитов и замаскировавшихся агентов мирового империализЬма. Я слышал слова, смысла которых не понимал. Самые слова эти были мне, семилетнему еврейскому ребёнку, жившему в провинциальной Литве, неизвестны и в силу того, что я ещё очень плохо знал русский язык. До школы основным моим языком был идиш, на нём и думал я, и общался с бабушкой, почти не владевшей русским, и родители мои научились русскому лишь на войне: отец – на передовой, мать – медсестрой в прифронтовом госпитале. Мне представлялось, что сегодня всё, что творится вокруг меня на улице и в школе, является неким притворством, игрой, как говорили дети во дворе, «понарошку», возможно, спектаклем, подобно тому, что видел я в драмтеатре и опере, куда, бывало, меня брали с собой родители, или как на митинге по случаю открытия памятника генералу Черняховскому, который при большом стечении народа, с цветами, венками и музыкой я наблюдал с высоты папиного плеча. Мне виделось, словно я прихожу домой, где меня встречает любимая бабушка, поглаживает по головке, протягивает ржаной сухарь, щедро намазанный брусничным повидлом, и, его пожёвывая, я буду с подоконника поглядывать на цепь ближних дворов, поглаживать нашего Маврикия и разговаривать с ним. Совершенно явственно я ощутил во рту вкус ржаного сухаря с повидлом, повеяло ароматом и теплом кухонной плиты, на которой сушились бабушкины сухари из вкуснейшего ржаного литовского хлеба, покупавшегося в магазине Гобермана не без нашей с братом помощи, каковая состояла в том, что наше присутствие в магазине давало бабушке возможность закупать хлебца и муки втрое больше: давали на троих. Сухари сушились партия за партией, они от времени старились, черствели, крошились и отдавались на съедение. Сушилась новая партия, однако, попытки полакомиться свежим и тёплым пресекались. Бабушка говорила, что тёплые нельзя, а то будет «завороткишок», и хотя мы не знали про «завороткишок», наши претензии не прекращались. Бабушка обещала, что мы их непременно получим, но это «на потом». А «на потом» – мы из неё наконец-то выудили, что это будет, когда скоро станет теплей и нас «повезут». Я уже и не спрашивал, куда нас повезут, ибо радости моей не было предела, оно было вроде само собой понятно – на дачу. От сухарей я мысленно переносился к будущему выезду на дачу. Мне виделось, как приедет «полуторка» с двумя дюжими хмурыми «поерим»46, говорящими по-польски, каждое третье слово которых – «жИды». Они погрузят наши «пожитки», и мы в кузове поедем в Поспешкес, где нас встретят радушные хозяева дачи: Зига Моркулис и его родители, любившие меня с братом и бабушку и целую зиму ожидавшие нашего приезда и других евреев-дачников, и не в последнюю очередь – аванса за половину летнего сезона.

Тем временем толпа за дверью зала рассосалась, выход открылся, благо, митинг закончился, и меня растормошили одноклассники. С Юрой Фризелем, соседом по двору, мы вместе вышли из зала и наткнулись у входа в буфет на Яшу Яжбина, который жил на Траку в доме, соседствовавшем с атлантами Артиллерийского училища, и Жору Геншеля, который жил в самом большом и красивом библиотечном дворе на той же улице, напротив скверика Францисканского костёла, где мы с Жориком сбивали каштаны с высоченных деревьев. Они пошли в буфет, а я вместе с Фризелем направился в туалет в конец коридора. Мы миновали буфет, медпункт, зубной кабинет, библиотеку, радиорубку, раздевалку, комнату техперсонала, и в ноздри ударил смрад дешёвого курева, жжёной бумаги и хлорки с фекалиями.

В туалете типа «сортир», с отверстиями «очко» в бетонном полу, курили старшеклассники, там, бывало, распивали спиртные напитки, преимущественно «чернила». Фимка Чёс, сверкнув металлом портсигара, постукивал о него папиросой «Казбек»47, готовясь прикурить которую вертел комбинацией пальцев правой руки так, чтобы перстень на безымянном пальце не ускользнул от вашего взгляда. Когда пришли времена рок-н-ролла и его короля Элвиса Пресли, я вспоминал Фимку, лицом как две капли воды похожего на Элвиса. Он был одет в тёмно-зелёные спортивные шаровары со светлыми лампасами, куртку того же тёмно-зелёного цвета с такими же лампасами вдоль рукавов и большим накладным карманом слева на широкой груди, щегольские кеды «All Star»48, на голове зелёная тюбетейка. Фимка был намного старше своих десятиклассников. Поговаривали, что их семья была репрессирована, мать и он вернулись в Литву не сразу после войны. Его отец после демобилизации поехал за ними куда-то в Сибирь, куда они были сосланы, и там был убит ножом в драке, а жили они там в глуши, где не было школы. Я часто видел его летом на спортивной площадке Артиллерийского училища, играющим в городки или футбол, где старшие ребята иногда и меня принимали поиграть за одну из команд. Спортплощадка не была обнесена оградой. Ближняя сторона начиналась сразу от тротуара улицы Пилимо, дальняя её сторона ограничивалась небольшим валом, поднимавшимся на заболоченную местами террасу, заросшую кустами акации, из тонких зелёных стручков которой мы, дети, делали свистульки. Там, за кустами, на сухих незаболоченных островках так называемых Вингряйских источников, от которых сегодня не сталось следа, где, по преданию, Наполеон, отступая, зарыл клад, Фимка покуривал план, играл в карты и кости, его движения были округлы, изящны, артистичны, напоминали жесты фокусника. В хорошем расположении духа, он всегда был в сопровождении двух-трёх смазливых девиц, на которых никогда не вис, а обхватывал руками их талии и мог так посмотреть на человека, что одного его взгляда бывало достаточно, чтобы тот сник и стушевался, а прозвище «Чёс» получил за свою бурную сексуальную жизнь. Фимка всегда приветливо относился ко мне и там, на площадке, никогда не давал в обиду. Вот и сейчас он, заметив меня, лукаво улыбнулся, подмигнул и спросил: «Vos hertzekh, Yonke?»49 Я приветственно салютовал ему рукой: «Adank, Fima, nishkose»50. Он был в авторитете…

Выйдя из туалета, мы направились назад по коридору мимо школьных кабинетов, и я увидел в радиорубке Витьку, стоявшего спиной к входу. Витька стоял на щербатых деревянных ступеньках, начинавшихся сразу за порогом, заслоняя тех, кто находился внутри. Любопытный Фризель приостановился рассмотреть происходившее внутри, я же, как ужаленный, к удивлению моего Фризеля, пулей метнулся прочь. Внезапно захлёстнутый океанской волной неосознанного страха, я дёрнул по коридору к лестнице и взмыл на второй этаж, совершив вынужденную посадку у не затворённой двери нашего 1Б, где меня задержали жующие ириски Геншель и Яжбин. Они предложили и мне выломать одну или две из плитки, какие лежали в школьном буфете большими коричневыми листами популярного детского лакомства. Выломав две штучки, вернул плитку, тут же протянутую подошедшему Фризелю, я стал жевать липнущие к зубам твёрдые, как гранит, коричневые квадратики.

Возбуждён и встревожен, беспокойно озираясь, я сделал шаг вперёд и повернулся так, чтобы видеть весь коридор. Меня одолевало смутное чувство надвигающейся беды, погружавшее вовнутрь себя, и то ли хотелось видеть, то ли казалось, что в дальнем конце коридора замаячили силуэты моих родителей, как бы плавно скользивших мне навстречу и манивших меня жестами, но я не смог сойти с места, споткнулся, упал. Мне помогли подняться одноклашки, вспоминавшие сегодняшние «рыцарские турниры» и смеялись, обсуждая произошедшие курьёзы, и я подумал, что они смеются надо мной, моей неуклюжестью. От падения мои зубы ещё сильней вонзились в ириски, видение родителей растворилось в сумрачной кишке полутёмного коридора, и вместо них материализовался Витька со своею сворой. Витька не парил, не скользил, как родители, а приближался тяжёлой медленной поступью, акцентируя каждый шаг и словно зависая на миг перед следующим. Я застыл, как серебряные и бронзовые лицедеи на Rambles51, ужас и безысходность целиком завладели мной, сковав движения и подавив первый порыв удрать в класс, дверь в который была отворена – и никаких препятствий. Зубы мои не стучали от страха только потому, что завязли в прилипших, сковавших челюсти ирисках. А Витька уже неотвратимо приближался с оглушительностью пассажирского поезда, мчащегося к раскрытому окну твоего купе, и – ой, гевалт! – мерзкие щупальца приближавшейся фантасмагории вцепились мне в шею и плечи, я зажмурился, съёжился, втянув голову в плечи, и получив болезненного «леща», услышал брань фальцета: «Доигрался, жидяра, завтра вас всех свезут, паршивый жидовский выблядок». Мои ноги одеревенели, не двигались. «Витьки» поволокли меня, «подбадривая» пинками, один из которых оказался особенно болезненным, попав мне промеж ног, отчего я завопил. Я силился закричать, кликать Фиму Чёса на помощь, но издавал лишь негромкое мычание.

На втором этаже у двери кабинета завуча меня поставили на ноги, слегка поддерживая, одернули пиджачок, поправили воротник и, постучав в дверь, подтолкнули в кабинет. Приведённый в полное сознание болевой и шоковой терапией, cпоткнувшись от толчка, я впал в кабинет, и ясно слышал преамбулу моего обвинения, озвученную Витькиным соло в сопровождении нестройного морморандо своры: «Этот холёный еврейский барчук играл и выё… (чуть не проговорился он) веселился в коридоре, и говорил: „Хорошо, что Сталин умер“». Завуч от неожиданности выпучила глаза, обвела всех усталым недоумённым взглядом. Воцарилась звенящая тишина, нарушенная её глотающим горловым звуком. «Ты это говорил?» – выдавила она из горла. Я промычал что-то невнятное, мой рот продолжал быть скованным сладкими, вязкими ирисками, из него сочилась слюна, подступал кашель, и завуч, с высоты своего педагогического опыта, поняв физиологию, приказала мне выплюнуть, но будучи затюканным и неспособным подавить внутренний тремор, сделать этого я не смог, и она послала в медпункт за фельдшером. Тем временем Витька «со товарищи» бубнили: «Да-да, он говорил, он смеялся, кривлялся внизу, мы видели, слышали, они враги народа…». Пришла работница медпункта, завуч поблагодарила Витькину шайку за бдительность и предложила быть свободными. Они вышли, давая выйти и стихающим выхлопам своего деланного «справедливого гнева». Завуч послала за Марией Марковной, медработница быстро вычистила мне рот, сунула под нос ватку с нашатырным спиртом, отчего лицо оросилось слезами, и спустя минуту-другую я почувствовал себя уверенно и спокойно. Гнетущее ожидание опасности миновало, плюс прирожденная легкомысленность моей натуры позволяла быстро забывать о своих детских невзгодах. Я ещё не умел оценивать ситуацию: они только начинались. Пришла Мария Марковна, медработница посадила меня на стул у входа в кабинет и удалилась, а я наблюдал за стоявшими между окном и письменным столом педагогами, говорившими полушёпотом, но не смог ничего уловить. Завуч велела мне подойти и указала на стул. Передо мной села Мария Марковна, по другую сторону стола завуч заняла своё рабочее место. «Ты говорил „хорошо, что Сталин умер“?» – «Нет». – «А что ты говорил?» – «Я ничего не говорил, я устал, я хочу домой и хочу сухарик с брусникой». – «Какой ещё сухарик?» – завуч перевела взгляд на классную и снова на меня. – «Что бабушка сушит на плите, вкусный». – «Ты говорил что-нибудь про Сталина – вождя нашего?» – «Нет, это они кричали про Сталина». – «Что они кричали?» – «Они говорили, что Сталин умер». – «А кто это – они?» – «Те, кто бегал по коридору». – «И кто бегал по коридору?» – «Все бегали». – «Ты тоже бегал?» – «Нет, я играл в „кучу малу“». – «Ну, а почему Квачёв привёл тебя и что он тебе сказал?» – «Витька сказал, что я фуцин и „жиблядок“ и скоро нас повезут». – «Куда повезут?» – «На дачу. Когда потеплеет, бабушка сказала. В Поспешкес». Мария Марковна сидела, как в кино, словно стараясь смотреть поверх головы впереди сидящего, выпрямив спину и вытянув высокую белую шейку. Длинные, с ярко-красным маникюром растопыренные пальчики рук тянулись от опущенных плеч и прикрывали коленки. Она не произнесла ни одного слова. Её лицо стало непроницаемым и неподвижным, лишь тронутым неким подобием улыбки сумасшедшего, который сам себе на уме. Завуч встала, перенесла стул и села между мной и моей учительницей. «А что вообще сегодня случилось? Кто умер,» – задала она наводящий вопрос, – «ты знаешь?» – «Знаю». – «Ну, так скажи!» – «Умер Der Vоntz». – «Кто? Повтори!» – «Der Vоntz». – «Это кто же такой?» – «Это тот, кто следит за тем, как мы живём, и окружил нас заботой и вниманием, и папин завод, и мамину парикмахерскую, и школу, и делает всем людям всё». – «Кто тебе это сказал?» – «Маврикий». – «Маврикий? Это ещё кто?» – «Наш попугай. Я знаю, – добавил я, – что Vоntz`а убил Карабас-Барабас». У нашей Марии Марковны открылся ротик, обнаживший ровненькие белые зубки, дыхание спёрло, она не могла вымолвить ни полслова, взгляд блуждал. Завуч опять поперхнулась, повторив горловой глотающий бульк. «Иди в класс», – сказала она сдавленным голосом, – и жди Марию Марковну». Я пошел в класс и сел за свою парту. В классе никого не было.

Мария Марковна пришла не скоро. В ожидании её я вынул из портфеля книжку Шарля Перро «Мальчик с пальчик» и стал рассматривать картинки в ней. Видимо, это занятие длилось недолго, я задремал, утомлённый ворохом событий. Меня разбудил не приход Марии Марковны, а стук мётел, швабр и вёдер входящей в класс старой пани Яньки – Янины Гвидоновны, уборщицы, которая любила пообщаться со школьниками в риторической манере, не ожидая ответа сказать несколько фраз на тутейшем наречии. Впрочем, и ответить-то ей далеко не каждый мог, поскольку дети не понимали эту мову. Вот и на этот раз, завидев меня, пани Янька, подойдя, выдала следующую тираду: «Тен паскудны, бжидки Вицька, цо ён тобие зробил? Може ты цось такиего мувил? Тераз вшисткие виедзон цо сие стало з тобон. И вшисткие розмавион о тым. Я мышьле, же ты ниц ние мувил, бо ние можешь дзиецко ниц о тым знаць. Але вы жИды бендзиете мяли клопут»52. Я в общих чертах, кроме последней фразы, где мне уже было достаточно известно слово жИды, понял, что сказала Ядвига Гвидоновна, потому что польская речь ежедневно была на слуху в нашем дворе и вокруг дачи в Поспешкес, где жили в основном поляки и тутейшие. Мария Марковна слышала последние слова пани Янькины, ибо в этот момент входила в помещение, протянула мне дневник, пропажу которого я не заметил, и, укоризненно взглянув на уборщицу, сказала, чтобы я не слушал пани Янькины глупости, хотя эту речь, кроме слова «жИды», вряд ли понимала и она. «Собирай книжки, Йона, я отведу тебя домой!» Я положил дневник и «Мальчика с пальчик» в портфель, повесил на плечо мешки с причиндалами, и мы отправились в недолгий путь. Всю дорогу Мария Марковна молчала, довела меня до подъезда и лишь там спокойно так сказала: «Иди, Йона, домой, отдыхай! А я зайду к твоей маме на работу». – «До свидания, Мария Марковна!» – «До свидания, Йона!»

Дома меня встретила бабушка, едва удержав: покормила меня картофельными блинами, посыпанными сахаром, напоила чаем, и я побежал играть в конструктор – подарок дяди Семёна Берзаса. Бережно вскрыв коробку, я обнаружил в ней множество различных по форме, длине и ширине дырчатых реек, пластинок, кругляшек, шайбочек, гаечек и винтиков, которые были разложены по своим отсекам, и тонкую книжицу, в которой давались примеры возможных сборок, и с головой погрузился в новый интерес: в освоение игры, которая ждала меня со вчерашнего вечера…

Субботним утром 7 марта проснулся я рано. Вчера за игрой в конструктор уснул и не помнил, как меня укладывали в постель. Мама и папа собирались на работу. Продолжая нежиться в постели, не открывая глаз, я ловил голоса, доносившиеся из родительской спальни, где разговор шёл на литовском, которым папа и мама пользовались в повседневности так же, как идиш, и переходили на литовский, чтобы «дитя не поняло». Они поцеловали меня перед уходом, папа сказал, чтобы я сидел дома, никуда не ходил, что в школу сегодня не надо, и бабушке наказал смотреть, чтобы я «куда не выскочил». Ни в понедельник, ни во вторник, ни в последующие дни я в школу не ходил. Мама и папа сказали, что я исключён из школы за плохое поведение, и теперь они не знают, когда я пойду снова. Известие сие меня нисколько не опечалило. Будучи домашним ребёнком, до школы не ходившим в детский сад, я не стремился в большие сообщества сверстников, моей компанией всегда были дети двух соседних квартир третьего этажа нашего дома. Однако дети нашего двора почти все были моими ровесниками-первоклашками и, видимо, науськанные родителями и учителями, бойкотировали меня, что сегодня, оглядываясь в прошлое, не кажется непостижимым – все тогда жили в страхе и тревоге. Я не был инфицирован детской патриотической бациллой: не Мальчиш-Кибальчиш, равно как и не Мальчиш-Плохиш. Меня считали упрямцем, непослушным учеником, шалуном, нарушителем дисциплины, но учился я на хорошо и отлично, поэтому все были удивлены обнаруженным в дневнике двойкам и единицам.