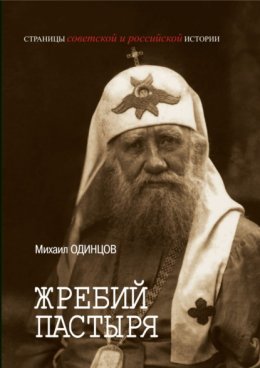

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925

АФК «СИСТЕМА»

совместно

с Российским государственным архивом социально-политической истории

представляют

Страницы советской и российской истории; Библиотека АФК «Система»

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории»

А.К. Сорокин

© Одинцов М.И., 2021

© Фонд поддержки социальных исследований, 2021

© Государственный архив Российской Федерации, иллюстрации, 2021

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2021

© Государственный центральный музей современной истории России, иллюстрации, 2021

© Политическая энциклопедия, 2021

От автора

В революционном 1917 г. произошло событие, коренным образом изменившее историю Российской православной церкви, – было восстановлено патриаршество, ликвидированное еще в 1700 г. Петром Великим. После двухсотлетнего «пленения» церковь получила возможность провести Поместный собор для разрешения накопившихся проблем внутренней жизни и отношений с государством.

Собор открылся 15 августа 1917 г. в Москве, в храме Христа Спасителя, а 5 ноября 1917 г. в ходе торжественного богослужения из ковчежца был вынут один из трех находившихся там жребиев с именами кандидатов на патриарший престол. На нем значилось имя – Тихон, митрополит Московский и Коломенский. Так церковь обрела своего одиннадцатого патриарха Московского и всея России. Дальнейшая церковная история стала восприниматься как последовательная череда служений Московских патриархов: Тихон (Беллавин, 1917–1925), Сергий (Страгородский, 1943–1944), Алексий (Симанский, 1945–1970), Пимен (Извеков, 1971–1990), Алексий (Ридигер, 1990–2008), Кирилл (Гундяев, с 2009).

Данная книга – это плод многолетних авторских поисков документов в федеральных, региональных и ведомственных архивах, относящихся либо непосредственно к жизни и деятельности патриарха Тихона, либо к характеристике государственной вероисповедной политики и складывающимся государственно-церковным отношениям в различные периоды отечественной истории. Кроме того, привлекаются научные и церковные исследования по истории Православной церкви XIX–XX вв., периодические издания, опубликованные и неопубликованные письма, дневники и воспоминания современников.

Для автора важно не только восстановить «личное пространство» патриарха, но и представить своего героя во «внешних обстоятельствах» – в обстоятельствах той военно-политической, социальной, культурной, духовной реальности, в которой ему пришлось жить и действовать. А она была переломной для России. Семь с половиной лет, 1917–1925 гг., которые Тихон возглавлял Православную церковь, вместили в себя Первую мировую войну, Революции Февральскую и Октябрьскую, Гражданскую войну и иностранную интервенцию, голод и разруху, вскрытие святых мощей и изъятие церковных ценностей, судебные и внесудебные преследования духовенства и верующих. К этому следует добавить и раскол внутри Российской церкви, который был столь глубоким и агрессивным, что ставил вопрос о самом ее существовании. Да и сам патриарх Тихон в эти годы перенес неоднократные обыски и изъятия, аресты и допросы, тюремные заключения.

Особенность книги заключается в сочетании авторского текста с включением в него или с приложением к нему наиболее важных документов эпохи патриарха Тихона и разнообразных иллюстративных материалов. Сохраняя научный подход и опору на объективные документальные материалы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре историко-документального повествования, в том числе и используя метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Хочется надеяться, что книга будет полезна всем, кто интересуется Отечественной историей.

Вехи биографии

1865, 19 января — родился Василий Иванович Беллавин в семье священника Воскресенской церкви погоста Клин Торопецкого уезда Псковской губернии.

1874–1878 – учеба в Торопецком духовном училище.

1878–1884 — учеба в Псковской духовной семинарии.

1884–1888 – учеба в Санкт-Петербургской духовной академии.

1888–1892 – преподаватель богословия и французского языка в Псковской духовной семинарии.

1891, 14 декабря — принятие монашеского пострига с наречением имени Тихон в честь свт. Тихона Задонского.

1892–1897 — инспектор, ректор Холмской духовной семинарии.

1897, 18, 19 октября — наречение, хиротония во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии.

1898, 14 сентября — назначение епископом Алеутским и Аляскинским (с 1900 – Алеутский и Северо-Американский).

1905, май — возведение в сан архиепископа Алеутского и Северо-Американского.

1907, 25 января — назначение архиепископом Ярославским и Ростовским.

1914, 2 января — назначение архиепископом Виленским и Литовским.

1917, 21 июня – избрание на Московском епархиальным съезде духовенства и мирян архиепископом Московским и Коломенским.

1917, 13 августа — возведение в сан митрополита Московского и Коломенского.

1917, 5 ноября — избрание патриархом Московским и всея России.

1917, 21 ноября — интронизация (возведение на патриарший престол) в Успенском соборе Кремля.

1918, 10–17 июня – поездка в Петроград.

1918, 27 сентября – 5 октября – поездка в Ярославль и Ростов Великий.

1922–1923 — заключение под стражу в Донском монастыре.

1923, апрель – май — заключение во внутренней тюрьме ГПУ.

1925, январь – февраль, март – апрель — нахождение в больнице Бакуниных на Остоженке.

1925, 7 апреля – кончина патриарха Тихона.

1925, 12 апреля — погребение патриарха Тихона.

Глава 1

Родные пенаты. Годы духовного становления

1865–1897

Священнический род беллавиных

Родовое гнездо дальних предков патриарха Тихона – это Великолукский уезд Псковской губернии. Беллавины – распространенная фамилия в этом и в прилегающих к нему уездах. Среди них: полицейские и учителя, ремесленники и купцы, мещане и крестьяне… И, конечно, множество духовных лиц: дьяконы, псаломщики, священники. О происхождении фамилии «Беллавин» единого мнения нет. Одни считают, что она от слова «белый», в смысле – непорочный, безгрешный; другие – от цвета волос «белявые» или глаз – светлоглазые; третьи – от слова «бельцы», т. е. семейные священнослужители, не постригавшиеся в монахи.

Исследователи полагают, что Беллавины появились в Великолукском уезде где-то в середине XVI в.[1]

Успенская церковь. Село Сопки Великолукского уезда Псковской губернии. 2000-е

[Из открытых источников]

Однако выявить документальные данные удалось лишь в отношении XVII в. Они засвидетельствовали, что один из представителей этого священнического рода – «поп Кирилл» служил в 60-х гг. XVII в. в Троицкой церкви погоста Борок (Борки). Это церковное здание не сохранилось, погибнув в пожаре, и на его месте «тщением прихожанки помещицы полковницы Агрипины Лавровой» в 1760 г. была выстроена каменная Троицкая церковь с приделами в честь Казанской Божией Матери и святителя и чудотворца Николая[2]. Позднее «благодетельница» и была упокоена на кладбище при церкви.

Спасская церковь. Село Харитоново Торопецкого уезда Псковской губернии. 2000-е

[Из открытых источников]

Сын «попа Кирилла» – Петр, а потом и его внуки – Иосиф (Осип), Филипп, Семен – были записаны «за помещиками Лавровыми в крестьянство и положены в подушный оклад». Оказаться вне церковной службы было вполне возможным, поскольку семьи сельского духовенства были большими и не всем потомкам мужского рода доставалось наследственное духовное место или им не находилось таковое в близлежащих приходах.

Старший сын Петра – Иосиф терпеливо ждал, когда освободится вакансия дьячка в родной Троицкой церкви. Произошло это нескоро. Иосиф женился, когда ему было уже за 50 лет. Жена его, Прасковья Алексеевна, была моложе на 30 лет. Кроме дочек, Евдокии и Натальи, у них родился наследник рода – Терентий. В ревизских сказках за 1782 г. по погосту Борки записаны «праздноживущие и заштатные за старостью и болезнями бывший дьячок Осип Петров 97 лет и его жена Параскева».

Терентий занял место дьячка в Троицкой церкви, когда ему было 20 лет, а его жене, Анне Ивановне – 15. В этой семье родились: сыновья – Феодосий, Иван, Тимофей; дочери – Пелагея, Устинья, Параскева, Степанида и еще одна Параскева. Старший сын Феодосий в четырнадцать лет был взят в Новгородский архиерейский дом певцом, и его связи с отчим домом порываются навсегда. К сожалению, Терентий рано умер. За старшего с матерью-вдовой остался шестнадцатилетний Иван, как в документах писалось: «С шестью ртами женского рода». Но кормильцем он не мог быть, поскольку учился в Великолукском духовном училище. И тогда случилось невероятное: на дьяческое место умершего отца был «определен указом» его десятилетний сын Тимофей. Мальчик-дьячок еще не успел постигнуть даже азов грамоты, чтобы поставить подпись и, как записано в клировых ведомостях: «вместо дьячка Тимофея Терентьева за неумением его писать пономарь руку приложил». К пятнадцати годам ему дают следующую оценку: «В чтении исправен, по нотве [нотам. – Авт.] петь не умеет, а наслышкой поет средственно». Как бы то ни было, Тимофей сумел поднять семью и выдать замуж своих сестер. А потом, в 18 лет, и сам образовал семью, женившись на Екатерине Антоновне. О служении церковном дьячка Тимофея в документах сохранилась следующая запись: «Тимофей Терентьев – 20 лет, в чтении исправен, поет наслышкой хорошо, поведения хорошего, в дурных поступках не замешан». В годы служения в с. Борок в семье Тимофея и Екатерины родилось четверо детей: Мария, Григорий, Настасья, Наталья.

Весной 1814 г., 8 марта, прервалась двухсотлетняя династия дьячков Беллавиных – в этот день дьячок Тимофей, 33 лет от роду, был рукоположен в священный сан к Успенской церкви с. Сопки Торопецкого уезда[3], что располагалась совсем недалеко от с. Борок. Церковь была построена в 1752–1754 гг. «тщением вдовы помещицы прапорщицы Анны Лавровой». Здесь в семье прибавятся и другие дети: дочь Параскева и в 1822 г. сын – Иоанн, крещеный в отцовской церкви. В Успенской церкви Тимофей прослужит вплоть до своей смерти в 1830 г., не дожив и до 50 лет[4].

Младший сын Иоанн – отец будущего патриарха Тихона – с шести лет обучался дома чтению, а с восьми лет его отправили в Великолукское духовное училище, а потом была Псковская духовная семинария (1845).

По возвращении из Пскова Иоанн жил в семье брата Григория, заменившего отца на священническом месте. Одновременно он пытался найти подходящее священническое место. Такое положение могло продлиться достаточно долгое время, но помогли неожиданные обстоятельства. В соседнем с. Харитоново освободилось священническое место из-за «нетрезвости и несдержанного поведения» настоятеля Федора Бабинина. На исправление его отправили на три месяца в торопецкий Троицкий Небин монастырь, а место предложили «безработному» Иоанну.

По церковному уставу перед назначением на священническое место он должен был либо принять монашество, либо жениться. Иоанн выбрал второй путь и в 1847 г. женился на «сироте» Анне Гавриловне, 18 октября того же года архиепископом Псковским и Лифляндским Нафанаилом (Павловским) он был рукоположен во священника к Спасской церкви с. Харитоново Торопецкого уезда[5]. Конечно, Иоанн чувствовал себя «временщиком», да и приход был очень малочисленным и с трудом кормил священника и его семью. Потому он не раз просил себе иного прихода.

18 декабря 1848 г., согласно своему прошению, Иоанн был переведен архиепископом Нафанаилом в Воскресенскую церковь погоста Клин Торопецкого уезда [6]. Когда-то Клин был городом, и первое упоминание о нем содержится в летописи под 1131 г. Но к середине XIX столетия он давно потерял и свой статус, и былое богатство, и многочисленное население. Вокруг неплодородные безлесные холмы. Вблизи нет ни речки, ни озера, ни даже ручья.

Церковь была построена в 1733 г. в царствование императрицы Анны Иоанновны при епископе Псковском и Нарвском Рафаиле (Заборовском) местным помещиком поручиком Симеоном Игнатьевичем Юреневым. Спустя сто лет при храме был устроен придел в честь святителя и чудотворца Николая. Церковное здание постепенно обветшало, да к тому же, будучи «летним», оно никогда не отапливалось. Священнику, да и прихожанам, нелегко было отслужить или отстоять службу в таких условиях.

По утвержденному штату в церкви служили: священник, дьячок, пономарь. Они имели собственные деревянные дома. За ними была записана церковная земля: усадебная, пашенная, сенокосная и «неудобная в болотах», где заготавливались дрова. Священнослужители сами обрабатывали землю, т. е. фактически крестьянствовали. Во многом они вынуждены были это делать, поскольку ждать пожертвований от прихожан не приходилось. В приходе проживали бедные крепостные крестьяне, владетели которых – дворяне – жили в достатке и роскоши где-то далеко… Насчитывалось еще несколько семейств столь же бедных казенных крестьян, да кое-где проживали «отставные солдаты с женами и детьми». Так что причту, чтобы свести концы с концами, надо было трудиться от зари до зари.

В таких условиях о. Иоанн прожил и прослужил в Воскресенской церкви 21 год. Здесь в семье Беллавиных родились дети: Павел (1857)[7], Иван (1859)[8], Василий (1865). В исповедной росписи Торопецкого уезда, относящейся к 1869 г., один из первых исследователей родословной Беллавиных псковский краевед Н.С. Новиков нашел запись, подтверждающую проживание в погосте Клин семьи Беллавиных и гласившую: «благочинный Иван Тимофеев – 46 лет, его жена Анна Гавриловна – 36 лет, их дети: Павел – 12, Иоанн – 9, Василий – 4 лет»[9].

Воскресенская церковь погоста Клин. Торопецкий уезд Псковской губернии. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Отец Иоанн был на хорошем счету Псковской консистории, которая при очередной проверке в 1869 г. отмечала:

Выписка из метрической книги Воскресенской церкви за 1865 г.: «…января 19 родился, 23 числа крещен Василий. Родители его: онаго погоста священник Иоанн Тимофеев и жена его Анна Гавриловна. Восприемниками были: погоста Борки священник Петр Алексеевич Малиновский и погоста Петра и Павла священническая жена Татьяна Спиридонова. Таинство крещения совершил погоста Борки священник Петр Малиновский с дьячком Иваном Карзовым и пономарем Василием Черепниным».

ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 1037. Л. 1–1 об.

Иконостас Воскресенской церкви погоста Клин. Начало XX в. [Из открытых источников]

Священник Иоанн Тимофеев Беллавин -47 лет, священнический сын, по окончании богословского курса Псковской духовной семинарии с аттестатом IIразряда… рукоположен во священники… С 1866 г. проходил благочинническую должность… В память о Севастопольской войне имеет крест на Владимирской ленте; в 1860 г. получил благословение Архипастыря за рачительность по службе и примерное старание в исправлении ветхостей церковных; в 1869 г. Преосвященным Павлом [Доброхотовым] за долговременную службу и очень хорошее поведение награжден набедренником, на что имеет свидетельство[10].

В 1869 г. о. Иоанн, имевший к тому времени более чем двадцатилетний священнический стаж и опыт общения с паствой в весьма непростых жизненных обстоятельствах, был переведен в г. Торопец Псковской губернии, где в Спасо-Преображенской церкви оказалось свободным место священника.

Уездный город Торопец, впервые упоминаемый в летописи под 1074 г., располагался между озер, рек и болот всего-то на каких-то трех квадратных верстах. Через него проходил знаменитый путь из варяг в греки. В 1168 г. он – уже столица самостоятельного княжества. Именно здесь Александр Ярославич, будущий Александр Невский, в 1239 г. венчался с Александрой, дочерью полоцкого князя Брячислава. От нее городу досталась одна из святынь – Корсунская икона Божией Матери, хранившаяся впоследствии многие сотни лет в специально построенном для нее Корсунском соборе. Торопец в своей истории постоянно находился на пересечении интересов Руси, Польши, Литвы… А потому знавал вражеские набеги, разорения, пожары и вместе с тем демонстрировал воинскую стойкость, ратные подвиги, экономический взлет и крепкую самостоятельность. С 1777 г. город получил статус уездного города.

В беллавинские времена город, некогда шумливый, оживленный, как бы притих – опустели рынки и ярмарки, разъехались купцы и ремесленники. Торговые пути, когда-то соединявшие город с ближними и дальними соседями, заросли, затерялись. Городская жизнь была крайне патриархальна, со многими чертами старинного русского быта. Население составляло всего-то шесть тысяч человек: мещане (2019 чел.), купцы (426), дворяне (390), духовенство (340)… Среди жителей преобладали русские, хотя проживало здесь и иное разноверное и многонациональное население: белорусы, поляки, евреи, литовцы, латыши…

Торопец. Вид с озера. Начало XX в.

Открытка. [Из архива автора]

Торопец. Вид Миллионной (Московской) улицы. Начало XX в.

Открытка. [Из архива автора]

Спасо-Преображенская церковь. Торопец. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Иногда, наверно, в добрую шутку, город сравнивали с Москвой из-за обилия церквей, монастырей, часовен, которые здесь буквально на каждом шагу. На то время насчитывалось 22 церкви, в коих свершалось около ста престольных и прочих местных праздников. Ежегодно совершалось 39 крестных ходов, из которых 31 с местночтимой иконой Корсунской Божией Матери. Два крестных хода были особо торжественны – в первое воскресенье Петрова поста и в первое воскресенье после 8 июля. Икона заносилась во все дома, а их было порядка двух тысяч. Около дома песком посыпалась свежескошенная трава. Выносили стол и на него ставили икону. Ходы были многочисленны и неспешны, а потому порой длились четыре, а то и пять часов. Завершались они около городского Троице-Небина монастыря.

Можно добавить, что в городе числилась лютеранская кирха, синагога, реальное училище, женская прогимназия, высшее городское училище, шесть начальных школ, детский приют св. Ольги, духовное училище, земская библиотека, клуб, городская земская больница и аптека, пожарное общество, тюрьма…

Дом семьи Беллавиных. Торопец. 2019

[Из архива автора]

Спасо-Преображенская церковь, в которой предстояло служить о. Иоанну, была построена на средства прихожан и освящена 9 декабря 1706 г. Позднее были построены и освящены приделы: в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1727) и в честь Иоанна Воина (1792). В 1866 г. в церкви были устроены новые иконостасы, но иконы оставлены прежние, написанные в первой половине XVIII столетия иконописцем торопчанином Гавриилом Дерябиным. В 1869 г. в храме был завершен ремонт. Непосредственно в церковном приходе насчитывалось более тысячи человек. Отец Иоанн, отличаясь добросовестной и усердной службой, хорошим поведением, привлечен был к исполнению и других должностей: член Совета Торопецкого духовного училища, благочинный второго округа, включавшего в себя 14 церквей, 444 поселения, более 15 тысяч прихожан. За службу был награжден орденом святой Анны третьей степени.

Кремль, Троицкий собор. Псков. Начало XX в. Открытка.

[Из архива автора]

Псков. Святые ворота в Кремле. Начало XX в. Открытка.

[Из архива автора]

Псковская духовная семинария. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Семья проживала в собственном небольшом деревянном доме, стоявшем возле Спасо-Преображенской церкви[11], что недалеко от рынка. Его вскоре стали узнавать многие горожане по красивому цветнику перед домом. За цветами усердно ухаживала матушка Анна. На новом месте в семье родился еще один ребенок, и опять сын – Михаил (1873).

Как и во всякой священнической семье, дети с малых лет помогали отцу в храме. Василий – пономарил, читал на клиросе, да и вообще делал в храме всякую посильную работу по просьбе отца. Конечно, не обходилось и без обычных мальчишеских радостей: игры во дворе, походы в лес, на луга, купанье в реке и ловля рыбы и раков. К сожалению, какие-либо значимые документальные материалы о детстве Василия Беллавина нам не известны, будем надеяться, что пока неизвестны.

В восемь лет Василий поступил в Торопецкое духовное училище, где в основном обучались дети духовенства. Среди преподаваемых предметов: катехизис, Священная история, чтение русское и церковнославянское, письмо, русская грамматика, арифметика, латинский и греческий языки, церковный устав и церковное пение. Учеба Василию давалось легко, поскольку ранее отец с ним занимался дома по этим предметам. Получив в 1878 г. свидетельство об окончании училища и, как лучший ученик, рекомендательные письма, Василий отправился в губернский г. Псков поступать в духовную семинарию.

Духовные alma mater: псковская духовная семинария, санкт-петербургская духовная академия

Вступительные экзамены в Псковскую семинарию – с десяток предметов – были успешно сданы, и Василий Беллавин был зачислен в первый класс.

Псковская семинария была относительно небольшой, в ней училось около трехсот человек. Как говорилось в семинарском уставе, она призвана была готовить церковно- и священнослужителей, «истинно религиозных, искренне, сознательно, разумно преданных Церкви». Обучающиеся были разного возраста, ибо абитуриентам при поступлении было от двенадцати до восемнадцати лет. Семинаристы делились на казеннокоштных, находившихся на полном обеспечении, и своекоштных, вносивших плату за обучение. Первых среди воспитанников была меньшая часть, в большинстве своем самые бедные ученики. Основную массу поступающих составляли дети деревенских священников, тихие и богобоязненные мальчики, чей жизненный опыт ограничивался рамками сельского прихода. Конечно, мальчишки есть мальчишки, могли и проказничать, за что подвергались различным наказаниям. Одним снижали оценки по поведению, даже до тройки, за опоздание и пропуск занятий без уважительных причин, игру в карты, курение, пропуск утренней молитвы, шум и крики в коридоре. Других, бывало, и исключали.

Срок обучения в семинарии составлял шесть лет. Первые четыре года отводились общеобразовательному курсу. Окончившие его получали право наравне с выпускниками классических гимназий поступать в высшие учебные заведения. Для продолживших обучение в семинарии в течение двух последующих лет особый упор делался на предметах собственно богословского цикла: гомилетику, литургику, основное, нравственное и догматическое богословие, всеобщую церковную и русскую церковную историю, педагогику и дидактику. По итогам обучения они получали среднее духовное образование.

Александро-Невская лавра. 1890

[Из открытых источников]

Учебная жизнь семинарии организовывалась на основании Устава духовных семинарий от 1867 г. Ректор и инспектор семинарии назначались Святейшим синодом. Члены педагогического собрания утверждались епархиальным архиереем. Учебная программа была общероссийской. В Псковской семинарии было тринадцать преподавателей, но лишь трое из них находились в священном сане: преподаватель церковного пения – священник Константин Ковалевский, учитель общей и русской истории – протоиерей Михаил Лавровский и иеромонах Алексий (Баженов), преподававший обличительное богословие и историю русского раскола. Преподаватели в основном являлись выпускниками Санкт-Петербургской и Киевской духовных академий.

Василий прекрасно учился. Много читал: в его библиотечном формуляре кроме церковно-религиозной литературы указаны книги Скотта, Шекспира, Диккенса, а также журналы «Вестник Европы», «Христианское чтение», «Русский вестник», «Сын Отечества», «Сельское хозяйство», «Медицина». Учась в семинарии, Василий получил среди воспитанников шутливо-уважительное прозвище – «архиерей». Сокурсники характеризовали его как скромного, религиозного, доброжелательного и отзывчивого товарища.

Санкт-Петербургская духовная академия. XIX в.

[Из открытых источников]

В 1884 г. Василий окончил семинарию в числе лучших учеников и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию на казенный счет.

В эти годы в Академии существенным образом менялась общая атмосфера. Среди ее преподавателей были крупные ученые. Священное Писание Ветхого Завета читал один из лучших библеистов Ф.Г. Елеонский; философию преподавал М.И. Каринский; логику – А.Е. Светилин; на кафедре истории читали курсы И.Ф. Нильский, известный византолог М.О. Коялович, крупнейший специалист по истории славянства П.Ф. Николаевский; церковную историю и археологию преподавал Н.В. Покровский; догматическое богословие – А.Л. Катанский.

Академия находилась на территории Александро-Невской лавры, занимая трехэтажное здание. На первом этаже находилась столовая, куда студенты приходили в часы обеда и чаепития. Здесь же были студенческая библиотека и приемная для гостей, а также находились кабинеты инспектора, двух его помощников и эконома.

На втором этаже располагались аудитории: две – около Академической церкви, рядом с ними был Актовый зал и Церковно-археологический музей; еще две аудитории находились на правой стороне здания (к Обводному каналу) и пятая – на левой стороне, к Лавре. Самая большая аудитория была третья. В ней обыкновенно проводились занятия для двух классов одновременно. Там же, на втором этаже, были студенческие спальни и читальня, куда поступало большое количество периодической духовной и светской литературы. При необходимости студенты имели возможность посещать городскую Публичную библиотеку.

На третьем этаже, в стороне, которая выходила окнами на Лавру, помещались комнаты для занятий студентов. Каждый из них имел свое определенное место за одним из двух больших общих столов, рассчитанных на шесть человек. Тут же стояли два платяных шкафа для одежды, две большие этажерки для книг, два дивана и стулья. В одной комнате занимались 12 человек, сидевшие за столами по списку, в алфавитном порядке.

В академическом саду, на некотором отдалении, в отдельном здании, размещалась академическая библиотека. В том же здании были квартиры ректора, секретаря Совета академии, библиотекаря и помощника библиотекаря.

В бытовом отношении студенты Духовной академии были обеспечены несравненно лучше студентов других учебных заведений, вынужденных скитаться по частным квартирам и углам, обедать, где придется, постоянно думать, где найти необходимые книги и иные учебные материалы, а порой и средства на оплату обучения. В Духовной академии у студентов все было под рукой: жилые комнаты светлые и большие, здоровое и разнообразное питание, достаточное количество одежды, громадная библиотека для занятий, сад для прогулок. Большую помощь оказывали Академии Преосвященные различных епархий, настоятели монастырей, частные жертвователи. При Академии действовало Общество поддержки студентов, оказывая необходимую денежную и другую помощь малообеспеченным студентам. Были постоянные жертвователи, поддерживавшие академическую библиотеку, насчитывавшую к 1888 г. порядка 85 тысяч экземпляров книг, брошюр, рукописей на различных языках, в том числе и древних. Много благотворителей и меценатов заботились о Церковно-археологическом музее академии, ежегодно направляя туда редкие иконы и книги, рукописи, картины, предметы церковного искусства.

Таким образом, все было сделано, чтобы студенты были сосредоточены на главном деле своей жизни – учебе!

Учебный процесс состоял из лекций по различным дисциплинам, самостоятельной работы, подготовки семестровых сочинений и ежегодных устных экзаменов. Сочинения особенно ценились и студентами, и преподавателями. Первые разрабатывали интересную им тему, учились находить, читать и конспектировать необходимую литературу по теме; постигали методы научной работы, расширяли свой богословский кругозор. Вторые по ним судили о подготовленности студента и его возможностях. Кроме того, оценки за сочинения давали двойной балл при общем годовом зачете.

В годы учебы в Академии Василия Беллавина среди студентов наметилась новая тенденция. Если до 1884 г., в течение двадцати лет, среди студентов не было ни одного монаха, то в год поступления Василия монашество принял Михаил Грибановский – человек чрезвычайно одаренный, пользовавшийся большим авторитетом сокурсников. После окончания Академии он был оставлен при ней в должности инспектора. Затем приняли монашество студенты третьего курса Н. Надеждин (впоследствии епископ Олонецкий Никанор), А. Храповицкий (будущий митрополит Киевский Антоний), И. Мещеряков (впоследствии митрополит Ставропольский Серафим). Так в Академии образовалось монашеское братство, объединявшее вокруг себя цвет академического студенчества.

В 1885 г. инспектором Академии был назначен архимандрит Антоний (Вадковский), позднее, в 1887 г., ставший ее ректором в сане епископа Выборгского. По окончании занятий, вечером, студенты собирались на квартире о. Антония или о. Михаила, обсуждали прочитанные книги, вопросы церковной жизни, строили планы своей будущей жизни. Особенно часто обсуждался вопрос о восстановлении в Российской церкви патриаршего управления. Постепенно сформировался кружок будущих иерархов из числа ученого монашества, проникнутых идей восстановления патриаршества.

1880-е гг. были временем подъема интереса студенчества к научным вопросам, к проповедничеству. С 1887 г. в Академии стали устраиваться так называемые богословские вечера, темы для которых составлял о. Михаил Грибановский. В них участвовали как преподаватели, так и студенты. Наиболее популярными были темы миссионерства, проповедничества и пастырства.

Студенты Академии читали проповеди в Академической церкви, а некоторые из них, с разрешения начальства, по собственному желанию вели богослужебные беседы по воскресным и праздничным дням в Доме приходского попечительства при Троицкой церкви, что в Галерной гавани, и по пятницам – в помещении бумаго-прядильной фабрики Говарда для рабочих фабрики. Число слушателей достигало 500 человек.

В студенческой среде Василий пользовался авторитетом, за ним закрепилось уважительное прозвище – «патриарх». Проявилась в студенческие годы и такая черта будущего патриарха, как склонность к уединенной жизни: он избегал светских удовольствий, его можно было, как правило, увидеть в аудитории и в церкви.

В 1888 г. Василий Беллавин окончил Академию пятым по списку из 56 выпускников. Из них 29-ти была присвоена степень кандидата богословия за представленное итоговое сочинение. В их числе был и Василий за сочинение «Кенэль[12] и отношение его к янсенизму», написанное им на кафедре истории западных исповеданий. Руководителем его был заслуженный ординарный профессор И.Е. Троицкий, который в своем отзыве, в частности, указал: «Все факты и вопросы, входящие в программу исследования автора, изучены им по хорошим источникам, поняты правильно и изложены согласно с источниками… Сочинение хорошее и степени кандидата заслуживает вполне» [13].

В соответствии с академическим уставом Василий имел право поступить в духовное ведомство для направления в одну из семинарий в качестве преподавателя, в этом случае он должен был служить пять лет в духовно-учебном ведомстве либо добиваться защиты степени магистра. Он выбрал первое.

Уже после того, как выпускники Академии 1888 г. покинули свою alma mater и на их место пришла новая смена первокурсников, 17 февраля 1889 г. в академическом Актовом зале состоялся годичный акт. Заслушан был годовой отчет учебно-воспитательной части, приветствовали лауреатов, кандидатов богословия, выпущенных в завершившемся учебном году. Перед лицом переполненного зала Совет Академии устами профессора, читавшего годичный годовой отчет, заявил во всеуслышание: «Окончивший в прошлом учебном году курс выпуск по талантливости и трудолюбию студентов представляет собою исключительное явление в ряду всех бывших выпусков».

Обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев. Конец XIX в.

[Из открытых источников]

Псковская духовная семинария: преподаватель богословия

В 1888 г. в Псковской семинарии открылась вакансия по кафедре догматического и нравственного богословия. Василий направил прошение в адрес епископа Псковского Гермогена (Добронравова) о приеме в семинарию на свободную должность. Помог своему бывшему студенту и ректор Академии епископ Выборгский Антоний (Вадковский), писавший в отзыве: «господина Беллавина я могу с полной уверенностью рекомендовать как прекраснейшего и солиднейшего человека. Он и учился прекрасно, но кроме того и по направлению серьезному, церковному, был выдающимся среди студентов. Поэтому я с своей стороны ходатайствую за него».

Николаевская церковь со Усохи. Псков. Начало XX в.

Открытка. [Из открытых источников]

Приказом обер-прокурора К.П. Победоносцева от 10 июня 1888 г. Василий был назначен преподавателем в Псковскую духовную семинарию по основному, догматическому и нравственному богословию. Во Пскове молодой преподаватель поселился в мезонине деревянного «дома Князевых в Никольском переулке» близ церкви св. Николая, которую в обиходе называли Никола на Усохе[14]. Быт его отличался скромностью и неприхотливостью. В семинарии он застал лишь 2–3 из своих прежних преподавателей, так что пришлось с преподавательским составом знакомиться заново. Педагогов постоянно не хватало. Василий вскоре был назначен дополнительно преподавателем французского языка. Как человеку отзывчивому и болеющему за семинарию, частенько ему приходилось безвозмездно вести уроки отсутствующих учителей – гомилетики, латинского и греческого языков. Здесь же в семинарии учился и младший брат Василия – Михаил, окончивший Торопецкое духовное училище.

Епископ Псковский и Порховский Гермоген (Добронравов). Конец XIX в. [Из открытых источников]

В конце 1891 г. в жизни молодого 26-летнего преподавателя произошло значимое событие – он подал прошение на имя епископа Псковского Гермогена о пострижении в монашество. Некоторые исследователи выдвигают предположение, которое, правда, трудно поддается проверке, что в какой-то мере это было связано с личными обстоятельствами жизни Василия Беллавина. Накануне своего отъезда на учебу в Санкт-Петербург, у него была невеста, обещавшая дождаться его. Но… не дождалась и вышла за другого.

Как бы то ни было, прошение о пострижении было поддержано епархиальным архиереем, и 14 декабря 1891 г. в семинарском храме Трех святителей, где собралось большое количество народа, под звон колоколов, состоялось пострижение Василия Беллавина. Как рассказывали старожилы, служители семинарии даже опасались за крепость полов на втором этаже, где была церковь, а потому накануне службы подставили внизу деревянные стойки, подперев тем самым потолок.

Как живописал это событие Псковский городской листок: «Преосвященнейший Гермоген совершил пострижение в монашество преподавателя Василия Ивановича Беллавина. Ново-постриженный инок получил имя Тихон. После пострижения владыка приветствовал о. Тихона речью. В которой выяснил различие между ученым и неученым монашеством. Обряд пострижения при столь торжественной обстановке, благодаря стройному пению общих хоров семинарских певчих, произвел на присутствующих глубокое впечатление»[15].

В воскресенье, 15 декабря, в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля Гермоген рукоположил инока Тихона в сан иеродиакона. В следующее воскресенье, 22 декабря, иеродиакон Тихон был рукоположен в сан иеромонаха.

Вскоре известие о принятии Василием Беллавиным монашества дошло до многих его сокурсников по Академии. Большая часть из них, поздравляя, отмечали, что вполне ждали от него этого шага, т. к. он и в академические годы тяготел к монашеской жизни.

Холмская духовная семинария: инспектор, ректор

12 марта 1892 г. на заседании Святейшего синода рассматривалось прошение архиепископа Холмско-Варшавского Флавиана (Городецкого) о замещении вакантной должности инспектора Холмской духовной семинарии. Синод определил: «назначить преподавателя Псковской духовной семинарии иеромонаха Тихона (Беллавина) инспектором Холмской духовной семинарии». 17 марта 1892 г. последовал указ Святейшего синода о назначении иеромонаха Тихона на должность инспектора Холмской духовной семинарии. А 25 марта он был удостоен епископом Гермогеном, как бы в память о Пскове, своей первой священнической награды – набедренника.

Уже по традиции, как при всяком повороте своего церковно-служебного бытия, Тихон приехал в Торопец, где еще живы были его родители и многие из родных и близких, сотоварищи по детству и юношеству, по годам учебы в духовном училище.

Митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) и митрополит Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий). 1910 [Из открытых источников]

Пожив несколько дней и простившись с любимым Торопцом, Тихон выехал в Варшаву, чтобы представиться правящему архиерею Флавиану (Городецкому). Хватило нескольких дней, чтобы между Флавианом и Тихоном установились очень близкие, добрые отношения, которые они пронесут сквозь все последующие десятилетия.

Холмский край, где теперь Тихону суждено было служить, представлялся ему terra incognita. Конечно, и в семинарии, и еще больше в Академии информация об истории края присутствовала в различных курсах. Но то теория, а что его ждало в действительности, на практике, в церковной и обыденной жизни?

Край этот был местом исторического столкновения интересов Польши и России, православия, католицизма и униатства. В XVI–XVII вв. православный народ насильно загоняли в униатство. Параллельно шел процесс полонизации края. Языком образованного общества был язык польский. Говорить по-русски, верить по-русски становилось «неприличным». Верными православию оставались «поп да хлоп». По историческим меркам совсем недавно, в 1875 г., произошло воссоединение униатов с православием. Но по-прежнему православие не было религией основной части населения. Православные богослужения и обряды были сильно исковерканы. Подчас из-за разного их понимания происходили серьезные конфликты. Примером таких столкновений может служить распря из-за направления крестных ходов: православные из униатов шли слева направо («посолонь»), а «старые» православные – справа налево. Обе волны сталкивались. Порой дело доходило до жестоких схваток, до драк крестами… Тогда начальство запретило крестные ходы вовсе. В народе подняли ропот: как быть без крестных ходов, у католиков они есть, а нам не позволяют! И все же православие возрождалось. Одновременно край вновь стал ощущать себя русским. Польский язык вытеснялся литературным русским языком, чему способствовало развитие русских школ в крае. Но немалое число жителей Холмщины, формально считаясь православными, продолжали придерживаться униатства. Таких называли «упорствующими», их пытались загнать в православие административно-силовыми методами.

Иеромонах Тихон прибыл в Холм[16], где поселился в служебной квартире при семинарии. Холмская духовная семинария была открыта в 1759 г. как униатская, а в 1875 г. была присоединена к Православной церкви. В 1882 г. произошло ее преобразование по общеимперскому уставу. Учебный год начинался в сентябре, а заканчивался в мае – июне. Заботами архиепископа Холмско-Варшавского Леонтия (Лебединского) для нее было выстроено прекрасное здание. Хоть семинария и была небольшой (например, на начало инспекторства Тихона в ней было 115 учеников), но она являлась одним из форпостов православия в западном регионе России.

Холмский народный календарь. 1894

Обложка. [Из открытых источников]

Тихон не успел толком ознакомиться с новым местом и начать оказывать помощь ректору архимандриту Клименту (Берниковскому) в налаживании учебного процесса в семинарии, как нежданно в июне 1892 г. Синод принял решение о его переводе на место ректора Казанской семинарии, с возведением в сан архимандрита. Однако через месяц последовало новое распоряжение Синода: в связи с перемещением ректора Холмской духовной семинарии архимандрита Климента на должность ректора Московской семинарии, архимандрита Тихона переместить из Казанской семинарии в Холмскую, на должность ректора.

Холм. Конец XIX в.

[Из открытых источников]

Духовная семинария. Холм. Конец XIX в.

Открытка. [Из открытых источников]

Холмская семинария отличалась от российских семинарий. Если в последних в основном учились дети лиц духовного звания, то в Холме две трети обучающихся были детьми мелких чиновников, зажиточных крестьян, учителей. Обычно местные священники имели достаток, а потому отдавали своих сыновей в гимназии. Если перед российскими семинариями стояла задача дать образование новому поколению кадров духовного сословия, то Холмская семинария имела особое миссионерское задание – привлекать светские элементы к церковному служению.

Любопытную характеристику воспитанникам Холмской семинарии дал архимандрит Евлогий (Георгиевский), несколько позже сменивший архимандрита Тихона на посту ректора:

…семинаристы внешне не похожи на наших, великорусских. Подобранные, причесанные, чисто, даже щеголевато одетые, они произвели на меня хорошее впечатление. Впоследствии я узнал их ближе. Веяние Запада на них сказывалось. Чувствовалось внешняя культура: учтивость, разборчивость на слово, сдержанность. Ни пьянства, ни разгула. Празднуют чьи-либо именины – выпьют, но умеренно: не стаканами, как у нас; захотят развлечься – наденут новенький, хотя и дешевенький галстучек, крахмальный воротничок – и пойдут в город потанцевать, погулять, благопристойно поухаживать за городскими девицами…

Семинаристы внутри России, были грубы, так сказать, непричесаны, но зато глубже, искреннее, с более сложными душевными запросами, более широким душевным размахом. Этим чистеньким парнишкам и в голову не пришла бы тайная библиотека с оппозиционным политическим направлением. Налет польской культуры чувствовался во вкусах, в нравах семинаристов[17].

В течение всего ректорства архимандрита Тихона количество обучающихся в семинарии постоянно возрастало: в 1893/94 учебном году – 138 воспитанников, а в 1895/96 – 166 воспитанников. При ректоре Тихоне успеваемость всегда превышала 90 %, например, в 1897 г. она составила 92,63 %.

Товарищ обер-прокурора Святейшего синода В.К Саблер. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Ректор все время что-то придумывал для воспитанников. С его благословения по воскресеньям после обеда устраивались литературные вечера. Сначала выступал семинарский хор с песнопениями, потом бывали доклады: о католичестве, о православии; их сменяли рефераты на вольные литературные темы. Не только воспитанники, но и преподаватели охотно участвовали в этих вечерах. На собрания допускалась и публика. По окончании вечера ректор устраивал у себя «чай», который всегда был многолюден.

Кроме своих прямых ректорских обязанностей, Тихон успевал многое: писал богословские статьи, проповеди, нравоучения для духовно-литературных журналов: «Странник» (СПб.), «Беседа» (М.), «Холмский народный календарь» (Холм), «Холмско-Варшавский епархиальный вестник» (Варшава). Подсчитано, что за время пребывания в Холмском крае Тихон опубликовал порядка 40 разнообразных статей. Возглавлял различного рода религиозно-общественные организации: «Леонтьевское общество попечительства о бедных», «Холмское просветительское Свято-Богородицкое братство», «Холмско-Варшавский епархиальный совет», «Комиссию по перестройке Холмского духовного училища». К тому же в октябре 1895 г. Флавиан назначил Тихона благочинным Леснинского Богородицкого и Теолинского Спасо-Преображенского женских монастырей. Кроме прочего, архимандрит Тихон, будучи необычайно популярным среди народа, наперебой приглашался местным духовенством на храмовые праздники.

Тихон уделял серьезное внимание народному образованию. В начале 1897 г., заняв пост председателя Холмско-Варшавско-го епархиального училищного Совета, епископ Тихон застал 106 школ, из них 29 церковно-приходских, а оставил – 208, в том числе 51 церковно-приходскую. Нужно отметить, что одновременно улучшилась постановка воспитательно-образовательного процесса, состояние школьных помещений, ситуация с обеспечением учебниками и учебными пособиями, возросли успехи учащихся.

В конце 1896 г., за уходом на покой епископа Гедеона (Покровского), Люблинская кафедра опустела. В течение десяти месяцев все дела по управлению викариатством находились в непосредственном ведении Флавиана. Конечно, так долго не могло продолжаться, и Флавиан предложил Тихону возглавить викариатство – небольшое, но важное по географическому положению и трудное в управлении.

На Рождество Богородицы в 1897 г. в Холм приехали архиепископ Флавиан и товарищ обер-прокурора В.К. Саблер. Правящий архиерей, что называется, на месте познакомив с ситуацией и пояснив, как трудно ему управлять издалека этой частью епархии, предложил на пост викария ректора семинарии Тихона, который все эти дни был рядом с высокими гостями и сумел понравиться Саблеру. И уже в начале октября Тихон получил указ Синода «о бытии» ректору Холмской духовной семинарии архимандриту Тихону епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии.

Жизнь круто менялась…

Российская православная церковь: взаимоотношения с государством и положение в обществе

Архимандрит Тихон был призван на высокое епископское служение. Епископат, насчитывавший немногим более ста человек, по сути, был «лицом» и «опорой» Российской церкви – верной союзницы и «соработницы» власти Российского государства; силы, просвещающей, наставляющей и руководящей российским народом. Его новое церковное служение было не только почетным, но и трудным, ибо представлял он теперь не только себя, но и церковь в целом!

Государственная власть в Российской империи осознавала себя и «свое» государство «христианскими», что выражалось прежде всего в союзе государства с Российской православной церковью. Российская империя в ее многовековом историческом бытии складывалась как государство (страна), в состав которого входили народы, исповедывавшие, кроме христианства, иные мировые религии (буддизм, ислам) или национальные религии (например, язычество). В силу этих объективных обстоятельств и необходимости «удержать» в едином геополитическом пространстве разнородные, но составлявшие единое государственное целое, элементы, власть постепенно сформировала официальную политику в отношении всех религий, бытовавших на территории империи.

К началу XX в. в рамках вероисповедной политики имперского государства закрепилась, в том числе и на законодательном уровне, строгая градация церквей и вероисповеданий. Для конфессионального государства, каким была Российская империя, для власть имущих и высшего управленческого слоя она была вполне практична, удобна и создавала необходимые условия для «управления» религиями и церквами, которые разделялись на три основные группы:

• государственная церковь,

• «терпимые» (иностранные, инославные и иноверные) религии, церкви и исповедания,

• непризнаваемые («гонимые», «запрещенные») религии, церкви и исповедания.

В Российской империи существовала тесная, до нераздельности, связь между светской властью и государственной церковью – Христианской Православной Кафолической Восточного исповедания[18]. Церковь была интегрирована в государственную систему в качестве одного из учреждений «полезных государству» и предназначенных «служить его целям»[19]. Именно поэтому церковь, как социальный институт, не имела отдельного правового статуса и не обладала единой общеимперской собственностью. Используемые церковью культовые здания и другие помещения, культовое и иное имущество в своей подавляющей части были собственностью государства, которое к началу XX в. почти полностью экспроприировало когда-то бывшую самостоятельной церковную собственность. Имущественными правами, но весьма ограниченными, обладали лишь так называемые церковные установления: монастыри, архиерейские дома, учебные заведения, приходы. Они не могли самостоятельно совершать те или иные сделки материально-финансового характера в отношении «церковной собственности», а лишь при получении разрешения от местных или центральных властей, и должны были ежегодно отчитываться о своих доходах и расходах.

На Российскую православную церковь было возложено исполнение множества государственных функций и обязанностей, среди которых:

• запись актов гражданского состояния,

• предоставление разнообразных сведений для земств, статистических и архивных комитетов, других гражданских и военных ведомств,

• сбор пожертвований на государственные, общецерковные и общественные нужды,

• призрение неимущих и незащищенных слоев населения,

• управление не только духовными учебными заведениями (академиями и семинариями), но и низшими мужскими и женскими училищами, начальными школами,

• преподавание Закона Божьего как обязательного предмета в государственных и частных учебных заведениях,

• обслуживание религиозных потребностей верующих в армии и на флоте,

• работа в пенитенциарных учреждениях,

• мировоззренческая и нравственная цензура проповедей, печатных (светских и церковных) изданий и публичных выступлений,

• контроль за исполнением подданными религиозных предписаний и норм религиозного законодательства,

• проправительственная политическая пропаганда, борьба с инаковерием и инакомыслием, свободомыслием и атеизмом, ересями и расколами,

• миссионерство и религиозная проповедь в национальных районах с целью православизации и русификации местного населения.

Отношения между Русским государством и Русской церковью, глубоко пронизанные «началами византинизма» с его идеологией симфонии (союза), закреплены были в специальной главе Основных государственных законов Российской империи («О вере»). В соответствии с ней Российская церковь, признавалась «господствующей» и «первенствующей». Ее возглавлял император Российский, который должен был исповедовать исключительно православную веру. Он выступал в роли верховного защитника и хранителя догматов господствующей веры и блюстителем правоверия и «всякого в Церкви святой благочиния». Управление церковью осуществлялось через Святейший правительствующий синод, а его обер-прокурор, будучи «оком государевым» и непосредственно назначавшийся императором, имел неограниченные возможности влиять на высшие церковные структуры. По существу, именно он определял текущую политику государства в отношении Православной церкви[20].

Используя религиозно-церковные структуры в своих политико-идеологических и социальных целях, государство в ответ создавало для церкви условия наибольшего благоприятствования, поддерживая ее материально, организационно и морально. В правовом отношении интересы Российской церкви защищены были более чем тысячью статей в Своде законов Российской империи.

Господствующее положение Православной церкви выражалось не только в особом характере ее управления, но и в ряде имевшихся только у нее привилегий: исключительное право свободной проповеди среди населения, а миссионерство было вменено ей в обязанность; запрещено и даже уголовно наказуемо было «отпадение» от православия. Переход из одного «терпимого» исповедания в другое требовал разрешения властей, а для официального оформления перехода в православную веру необходимы были лишь письменное заявление и регистрация в метрической книге. Сохранялась установленная еще в 30-х гг. XIX в. разветвленная система льгот для православного духовенства, как «второго сословия» государства Российского: отмена телесных наказаний, освобождение от подушной подати и ряда повинностей, в том числе от военной службы, и т. д.

Церковь обладала широкими налоговыми льготами и имела монопольное право на производство и продажу церковных свечей, что составляло большую часть церковных доходов. Кроме того, государство стремилось возложить во все больших масштабах обязанность по содержанию духовенства на верующих, устанавливая в правовой форме источники церковных доходов, как то: обеспечение земельными наделами и помещениями принтов, плата за обязательные требы, натуральные сборы в пользу причта и пр.

Государство также оказывало церкви значительную финансовую помощь, выплачивая пособия и государственные пенсии не только духовным лицам и причетникам, но и преподавателям и воспитателям духовных учебных заведений. Если в 1897 г. из казны на нужды Православной церкви было отпущено 19,8 млн рублей, то в 1905 г. – 29,3, в 1914 г. – 53,9, а в 1917 г. – 65,3. Причем, реальные расходы на нужды церкви не исчерпываются этими цифрами, поскольку выделяемые бюджетные средства нередко проходили по другим статьям.

В России сохранялось одно из наиболее тесных в сравнении с другими странами Европы переплетение религиозных (православных) и правовых норм. Само уголовное право подтверждало многие религиозные запреты и применяло меры церковного наказания (покаяние, заключение в монастырь). Законодательными нормами обеспечивалось исполнение подданными религиозных предписаний и обрядов. Особый порядок применялся в расследовании и разбирательстве гражданских и уголовных дел в отношении священников и духовных учреждений. Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Уголовное уложение обеспечивали правовую охрану религии и церкви, возлагая соответствующие обязанности на «места и лиц, имеющих начальство по части гражданской или военной».

Специальный раздел Уложения о наказаниях «О преступлениях против веры и о нарушениях ограждающих оную постановлений», состоявший из 65 статей, предусматривал за данную категорию преступлений наказания от 4 месяцев тюрьмы до 15 лет каторжных работ. Конкретизируя, укажем, что за «богохульство или поношение Православной церкви и ее догматов», а также «вообще веры Христианской», в храме или во время общественного богослужения полагались каторга или ссылка на поселение. «Хула» на религию «в печати, письме или изображении» каралась ссылкой на поселение, а за «поношение установлений или обрядов церкви Православной или вообще христианства» и богослужебных предметов полагалось заключение в тюрьму сроком на 6 месяцев. Лицо, «совратившее» православного на уход в другое христианское исповедание (инославие), закон велел заключать в крепость на срок до трех лет, а если это было совершено с насилием, полагалась ссылка на поселение. То же касалось родителей или опекунов, которые против правил крестили детей в инославие: они подвергались заключению в крепость или аресту до одного года.

Хотя Уложение о наказаниях подвергалось некоторой редакции на протяжении XIX–XX вв., но оно продолжало нести в себе генетическую зависимость от Соборного уложения 1649 г., сохраняя нетерпимость, диктат над совестью и убеждениями людей, суровые наказания за несоблюдение «законов о вере»[21].

Можно по-разному относиться к политическим воззрениям российских социал-демократов, но спорить и не соглашаться с ними трудно, когда их лидер В.И. Ленин (Ульянов) в брошюре «К деревенской бедноте» (1903) писал: «Только в России да в Турции из европейских государств остались еще позорные законы против людей иной, не православной веры, против раскольников, сектантов, евреев. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают людей известной веры некоторых прав. Все эти законы – самые несправедливые, самые насильственные, самые позорные» [22]. В последней трети XIX в. преследования за несоблюдение этих «позорных законов» носили массовый характер.

Безусловно, сформировавшийся и законодательно закрепленный союз Православной церкви и государства был обоюдо-желательным. Каждая из сторон искала в нем для себя выгоды и стремилась его поддерживать и укреплять. Но, конечно, союз этот де-факто не был равноправным, и провозглашаемая «симфония» скорее была чаемой иллюзией, нежели реальностью. «Ведущей» силой в этом союзе выступало государство, а церковь была «ведомой» и полностью зависимой от государства.

Глава 2

Начало епископского служения. 1897–1907

Люблинская епархия

По решению Святейшего синода наречение и посвящение в епископский сан архимандрита Тихона должны были состояться в Санкт-Петербурге. 18 октября 1897 г. в здании Синода под началом митрополита Санкт-Петербургского Палладия (Раева) в присутствии еще четырех архиереев состоялось наречение Тихона во епископа. По исстари заведенному порядку новонарекаемого архимандрита вывели из алтаря два архимандрита в мантиях, ключарь нес блюдо со святым крестом, а иподиакон – чашу со святой водой. Архимандрит Тихон, приняв благословение собравшихся святителей, встал перед столом. Секретарь Синода зачитал указ о его избрании епископом Люблинским. Архипастыри свершили краткое молебное пение. Митрополит Палладий, произнося краткую сугубую ектению[23], поминал на ней «всечестного архимандрита Тихона, новоизбранного во епископа богоспасаемого града Люблина».

В своем ответном слове, исповедуя прожитую жизнь свою и излагая настроения, мысли и чувства в связи со вступлением на путь епископского служения, Тихон говорил:

Да не подумает кто-либо при этом, что мне совсем не ведома трудность епископского служения. Конечно, неведома она мне на опыте, на деле, но научен и знаю, что епископство воистину есть бремя. Когда-то, в дни ранней юности, епископское служение представлялось мне – да и мне ли одному! – состоящим из почета, поклонения, силы и власти… Ныне разумею, что епископство есть прежде и более всего не сила, почесть и власть, а дело, труд, подвиг… И истинная жизнь епископа есть постоянное умирание от забот, трудов и печалей.

Труди сии и печали епископского делания усугубляются в той области нашего Отечества, в которую поставляюсь я архиереем… И у нас в Холмской Руси почти 300 лет овцы «не имели истинных пастырей», они разорялись и «блуждали по высокому холму» и сделались добычею чуждых пастырей, которые «правили ими с насилием и жестокостями», о благе их не заботились и лишь «ели тук их и волною их одевались»…

И вот теперь и приходится отыскивать потерявшихся овец, возвращать угнанных, перевязывать пораненных, укреплять больных, сокрушать разжиревших и буйных (Иез. 16) и вести борьбу с похищавшими овец. Не думаю, чтобы это было легко для всякого и наипаче для меня…

Здание Синода. Петербург. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Зал заседаний в Синоде. Петербург. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Троицкий собор Александро-Невской лавры. 1860-е

[Из открытых источников]

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладождский Палладий (Раев). 1890-е

[Из открытых источников]

Верую и исповедую, что возложением святительских рук ваших будет и мне сообщена благодать Божия, которая уврачует мою немощь и восполнит мою скудость.

…Уповаю также, что руководитель и покровитель мой владыка Флавиан и впредь не оставит меня своею любовию, своими мудрыми и опытными советами и отеческими указаниями.

Уповая на все сие, я и не отметаю ныне благодати епископства и дерзаю глаголати Вашему Святейшеству: се раб Господень: буди мне по глаголу вашему[24].

После речи было провозглашено многолетие всем присутствующим архипастырям и нареченному во епископа архимандриту Тихону. Митрополит Палладий благословил нареченного крестом и окропил его святой водой.

На следующий день, теперь уже в Троицком соборе Александро-Невской лавры, Тихон был возведен в епископское достоинство. Митрополит Палладий вручил хиротонисанному епископу архипастырский жезл и произнес напутственное слово. По традиции новому епископу от имени императора Николая II был пожалован полный комплект архиерейского облачения и митра.

Епископ Люблинский Тихон (Беллавин). Конец XIX в.

[Из открытых источников]

Еще некоторое время епископ Тихон оставался в столице, служа в различных храмах, отдавая визиты и встречаясь с различными людьми.

В начале ноября Тихон выехал на место служения, по пути посетив г. Торопец. Он, как всегда бывало в его приезды, остановился в родном доме, где проживала его старушка-мать. Епископ пробыл в городе детства пять дней, и все они были заполнены участием в богослужениях в храмах, посещением строящегося нового здания духовного училища, встречами с духовенством и старыми знакомыми.

Затем Тихон направился в Варшаву, чтобы официально представиться в своем новом качестве архиепископу Флавиану (Городецкому). Теперь он был соработником правящего архиерея, который продолжал политику возрождения православия в епархии путем строительства новых храмов, причем не только в городах, но и на селе, учреждая там все новые и новые православные приходы, активно устраивая в церковно-приходских школах домовые храмы. Именно при нем началось возведение в Варшаве Александро-Невского собора. Архиепископ Флавиан был нетерпим в части сохранения в православных храмах, бывших ранее униатскими, элементов униатской обрядности, а в богослужении воссоединившихся приходов церковных обычаев с «остатками униатства». К этому же он призывал и своего викария.

Спасо-Преображенский собор. Люблин. 1891

[Из открытых источников]

Наконец, спустя пять недель после отъезда в Санкт-Петербург, 17 ноября 1897 г., Тихон возвратился в Холм, который, несмотря на свою древность и знаменитость, в конце XIX в. был всего лишь уездным городом Люблинской губернии. Он располагался в низине, а над ним, на высокой горе, стоял заметный еще при подъезде к городу кафедральный собор.

Соборный колокол возвестил жителям о приезде нового владыки. На перроне, несмотря на ранний час, епископа встречала с традиционными хлебом и солью делегация от городских властей и духовенства. Общий звон городских церквей сообщил о выезде епископа с вокзала. Возле кареты епископа два верховых стражника. Все двинулись к Рождествено-Богородицкому собору. Преосвященный вошел в храм, полный учащими и учащимися всех учебных заведений, лицами начальствующими и народом. У царских врат владыка преклонил колени перед чудотворным образом Холмской Божией Матери и приложился к святыне. Повернувшись лицом к народу, Тихон благословил собравшихся, призвав всех к совместному служению на благо Холмской церкви. Знакомство с новыми соработниками церковными продолжилось в Архиерейском доме, где каждый имел возможность представиться и поздравить владыку с вступлением на кафедру.

Первой поездкой Тихона по епархии стало посещение 6–7 декабря, в день тезоименитства императора Николая II, кафедрального города Люблина. После литургии был совершен молебен святителю Николаю и провозглашено многолетие Царствующему Дому. Преподав благословение своей новой пастве, епископ Тихон совместно с начальником губернии посетил тюремную и госпитальную церкви, мужскую гимназию.

Февраль – март наступившего 1898 г. привнесли изменения в жизнь Варшавской епархии. Указом Синода от 21 февраля архиепископ Флавиан был переведен на служение в Грузию. Поговаривали, что причиной перевода были некие трения с варшавским генерал-губернатором князем Александром Константиновичем Имеретинским, который более «благоволил» полякам, нежели русскому населению. 27 февраля Флавиан приехал в Холм с прощальным визитом. Здесь его чествовали в семинарии, поскольку именно с его именем были связаны благотворные преобразования в ней, и которую Флавиан когда-то возглавлял в течение шести лет. В конце марта на Варшавскую кафедру прибыл новый архипастырь – бывший архиепископ Виленский Иероним (Экземплярский). О нем ходили слухи, что он «большой барин, чудный певец, живший с некоторой роскошью», да к тому же «недолюбливавший монахов».

За пару недель до Пасхи Тихон выехал с объездом церквей в нескольких уездах Люблинской губернии: села и городки, храмы и молитвенные дома, монастыри и скиты, богослужения, проповеди, крестные ходы и встречи, встречи, встречи… Не забывал Тихон поддержать различного рода религиозно-общественные инициативы. К примеру, в заседании Холмского православного Свято-Богородицкого братства, по благословению епископа, действительным членом братства была принята настоятельница Арзамасского Алексиевского женского монастыря Евгения – родная тетка архимандрита Сергия (Страгородского), тогдашнего помощника начальника Православной духовной миссии в Китае, а в будущем – патриарха Московского.

Правда, поездку по епархии пришлось срочно прервать после получения телеграммы от архиепископа Иеронима. Визит владыки в Холм был кратким по времени, но насыщенным по содержанию. В сопровождении своего викария Иероним посетил множество храмов, духовные школы и училища, братства, свечной завод.

После отъезда правящего архиерея епископ Тихон продолжил объезд епархии. Осмотрел еще с 70 приходов. Впервые он посетил монастыри, находившиеся в епархиальных границах: Леснинский женский, Антониевый и Яблочинский мужские. И везде служил: где всенощную, где литургию, где молебен с крестным ходом. Уделяя особое внимание школьному делу, посещал монастырские, церковно-приходские школы, испытывал знания воспитанников, ободрял и благословлял учащих и учащихся. На молитвенную память о своем визите дарил крестьянам крестики, грамотным и учащимся – книги религиозно-нравственного содержания.

Ближе к началу осени, завершив летние объезды приходов, храмов, монастырей и других учреждений епархии, Тихон вернулся в Холм. Дабы завершить знакомство с религиозно-церковной жизнью вверенной ему епархии, намечались новые планы епископских поездок исходя из того, что епископ уже успел объехать и осмотреть треть епархии, посетить 110 церквей и монастырей. Но неожиданно по городу поползли слухи о скором переводе Тихона на другую кафедру. Действительно, вскоре пришла телеграмма обер-прокурора Святейшего синода о перемещении епископа Тихона на новую кафедру – Алеутскую и Аляскинскую. Новость не обрадовала, скорее огорчила, но как монах, Тихон отнесся к ней исходя из принципа: «покоряюсь воле Божией, и начальства». Правда, вспомнились слова-предупреждения архиепископа Флавиана: «всячески избегать конфликтных ситуаций с женскими монастырями, особенно с игуменией Леснинского монастыря, даже если и чувствуешь себя во всем правым». Припомнился и неприятно поразивший его инцидент с игуменией Екатериной[25] во время посещения пару месяцев назад этого монастыря. Как это принято во всех российских епархиях, Тихон пожелал ознакомиться с приходно-расходными книгами монастыря. Но настоятельница обители неожиданно отказалась их предоставить, заявив владыке, что именно на ее средства обитель «процветает и благоденствует». Тихон пытался объяснить настоятельнице ее неправоту, но убеждения не подействовали и более того, игумения демонстративно «обиделась» на епископа. Как очень быстро выяснилось, вскоре после посещения Тихоном обители, игумения Екатерина отправилась в Санкт-Петербург. Здесь, пользуясь связями в Синоде и покровительством вдовствующей императрицы Марии Федоровны, она нашла управу на молодого «епископа-обидчика»! Да и замену ему предложила в лице настоятеля Яблочинского монастыря – архимандрита Германа (Иванова), умевшего ладить с женскими обителями и их настоятельницами. Об этой черте о. Германа впоследствии как-то ядовито обмолвился владыка Иероним, не желавший иметь викария, назначенного подобным образом: «Архимандрит Герман на монашеских юбках, как на парусах, выезжает».

Архиепископ Иероним предпринял попытку отстоять Тихона. Он даже посетил Леснинский монастырь, где в то время находился перед заграничной поездкой «для отдохновения и лечения» товарищ обер-прокурора В.К. Саблер и в разговоре с ним пытался убедить оставить Тихона на прежней кафедре, где у него все хорошо получается и есть взаимопонимание с начальственными лицами, духовенством и паствой. Но… решение не было изменено, тем более, что доклад Синода о переводе Тихона уже ушел на подпись государю… Кто ж его отзовет? Да и вообще, успокоил архиепископа Саблер: «Если бы Тихона не перевели в Америку, то к началу года назначали бы на вновь открывающуюся Владивостокскую кафедру». Саблер пригласил в Леснинский монастырь и Тихона для беседы о новом назначении. Пытаясь сгладить ситуацию, «делал комплименты», указывал на необходимость «обновления» Американской кафедры, обещал в будущем и на «том свете» безусловную поддержку начинаниям Тихона.

И вновь хлопоты о сдаче дел по прежней епархии и подготовка к выезду на новое место служения. Тихон прощается с епархией. Проводит последние службы в Холмском соборе, в семинарии, в других храмах и учреждениях епархии, на которые собираются тысячи богомольцев, переживавших отъезд полюбившегося им владыки. Наконец, 10 октября он сдает «движимое и недвижимое имущество» Архиерейского дома и наличествующие денежные суммы в количестве 463 рублей 31 копейки.

На следующий день, 11 октября, в зале уездного собрания был устроен прощальный обед в честь отъезжавшего архипастыря. Он запомнился его участникам обилием произнесенных речей, в которых, конечно, превалировала грусть в связи со столь скорым расставанием. В своем ответном слове Тихон поблагодарил всех за проявленные к нему чувства, и завершил свой тост следующими словами:

Когда я почти семь лет тому назад впервые подъезжал весною к неведомому для меня Холму, была ненастная погода, стоял туман, застилавший Холм. Но вскоре из-за туч прорвался луч света и осветил Холм с его дивною, святою горою. Нечто побольше было и в моих отношениях к Холму. Я не знал ни его, ни общества, живущего в нем. Но чем больше я знакомился с ним, тем более светило солнце любви, понимания, взаимного доверия. Да здравствует же это солнце любви Христовой и да согревает оно Холм и его святую гору во век веков[26].

В завершении прощания с кафедрой Тихон наносит визит правящему архиерею в Варшаву. Далее путь его лежал в Санкт-Петербург. По дороге епископ останавливается на несколько дней во Пскове. Здесь он уже думает об Америке и начинает собирать свою «команду» из псковских «знакомцев» по семинарии. Заехал он и в Торопец, где находился с 18 по 23 октября, чтобы проведать болеющую мать и поклониться могиле отца и братьев [27].

Исаакиевский собор. Санкт-Петербург. 1890

[Из открытых источников]

Находясь в столице, Тихон изучает синодские дела по Алеутской епархии, знакомится с разнообразной и весьма значительной перепиской, с хозяйственным состоянием епархии, с личными делами священно- и церковнослужителей. Выясняется, что на конец 1898 г. епархия состояла из трех благочиний: Ситхинского, Уналашкинского и Нью-Йоркского, включавших в себя 29 приходов и 55 церковных школ. Общее число прихожан составляло около 28 тысяч человек. Их религиозные потребности обслуживали 42 священнослужителя и 25 псаломщиков. С 1896 г. выходил дважды в месяц журнал «Американский православный вестник».

Саблер пользуется присутствием Тихона в столице и привлекает его к службам в столичных храмах, к синодским делам. В частности, приглашает поучаствовать 1 ноября в Исаакиевском соборе в хиротонии архимандрита Германа (Иванова) во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии.

Свои внутренние смятения и тревоги Тихон поверяет митрополиту Флавиану, в письме которому он пишет:

…Почти два месяца, как нахожусь в смятении, беспокойстве и тумане, и когда «почию», – и сам не знаю; вероятно, не скоро, не скоро! Ради одного послушания еду в Америку, и лишь одно успокаивает меня, – это то, что сего я не искал и не желал, и если оно пришло, то не без воли Божией, и посему, думаю, Господь и не оставит меня без Своей помощи…

Преосвященному] Николаю[28] повелено ожидать моего приезда, хотя он и рвется из Америки. В начале ноября я, вероятно, выеду туда; впрочем, о сем сообщу Вам своевременно вместе с своим адресом.

В Петербург я приехал 26 окт[ября] утром и на другой день был принят владыкою митрополитом[29], – принят отечески и сердечно; владыка сидел в постели, но был одет сполна: в рясу, клобук, панагию, звезды; разговаривал вполне складно, и пробыл я у него минут пятнадцать, хотя он удерживал и дольше; делами, конечно, он не занимается (ведает Преосвященный] Иоанн[30]) и редко кого принимает. Опасность теперь миновала (он три дня был без сознания, но после соборования пришел в себя), но все же едва ли особенно долго он протянется…[31]

Наконец, все сборы завершены…

15 ноября 1898 г. в Троицком соборе Александро-Невской лавры епископ Тихон отслужил последнюю литургию в России. На Варшавский вокзал к вечернему поезду прибыли для проводов епископа Тихона В.К. Саблер, знакомые профессора Санкт-Петербургской духовной академии, бывшие воспитанники епископа по Псковской и Холмской семинариям, которые в то время обучались в Академии. Попрощавшись со всеми и преподав святительское благословение, владыка шагнул в вагон…

Варшавский вокзал. Санкт-Петербург. XIX в.

[Из открытых источников]

Поезд тронулся…

Провожающие все вместе запели «ис полла эти, деспота»[32].

Скорый поезд увозил епископа Тихона на новое место служения, а вместе с ним уезжала и его «команда»: псаломщиками в Нью-Йорк М.И. Беллавин и В.И. Туркевич, а Н.В. Гривский в кафедральный собор в Сан-Франциско и келейник епископа. Маршрут был непривычным: Вержболово, Эйдкунен, Берлин, Париж. Никто из них так далеко на запад от России не выезжал. Конечной точкой маршрута был французский порт Гавр и нужно было успеть к 21 ноября, когда пароход французской трансатлантической компании «La Champagne» выходил в океан, взяв курс – на Америку!

Алеутская и аляскинская епархия

Поздним вечером 30 ноября 1898 г. пароход «La Champagne», преодолев более трех тысяч морских миль, вошел в гавань Нью-Йорка. Однако сойти в этот же день на берег не удалось, поскольку по правилам океанские лайнеры могли швартоваться лишь в светлое время суток. Пришлось пассажирам ночь переночевать на корабле. Это немало огорчило массу богомольцев, которые со всех концов Америки съехались в Нью-Йорк для встречи своего нового владыки. Лишь на следующее утро официальная и неофициальная российские делегации взошли на корабль и приветствовали епископа Тихона. А уже вечером этого же дня Тихон служил в русской Свято-Николаевской церкви. Его первыми словами стали: «Я покинул любезную родину, свою престарелую мать, близких, знаемых мне, милых сердцу моему и отправился в страну далекую к вам…»

На долгие восемь лет «страна далекая» стала место его миссионерского служения. Приглашения на службы и торжественные мероприятия поступали со всех сторон, но епископу Тихону следовало спешить в Сан-Франциско, где маялся в желании покинуть Америку бывший епископ Алеутский Николай (Зиоров).

Ранним утром 4 декабря Тихон разделил своих спутников: сам он вместе с местным священником Александром Хотовицким направился в Вашингтон; остальные двинулись в сторону Сан-Франциско. Прибыв в Вашингтон, владыка узнал, что А.П. Кассини, чрезвычайный и полномочный посол России, буквально накануне перенес сердечный приступ. Он навестил посла и пожелал тому скорейшего выздоровления. Затем осматривал город и его достопримечательности. Вечером в честь епископа Тихона в посольстве состоялся торжественный прием.

На следующий день Тихон двинулся, меняя поезд на автомобиль или даже на повозку, запряженную лошадьми, вслед своей «команде» по огромной и незнакомой стране. Останавливались в больших и малых городах, где были православные храмы, русские братства и сестричества, в которых теплилась русская православная жизнь. На епископские службы приходили и съезжались жители из различных близлежащих населенных пунктов. Неизменно присутствовала любопытствующая часть американцев, взиравших на непонятные для них обряды, слушая пение и речь, озирая красочно убранный зал, красивые облачения епископа и духовенства. Тихон каждый раз проповедовал… По тому, как внимала паства, чувствовалось, что православные люди изголодались по русскому слову, хотели и видеть, и слышать посланца из далекой России. По окончании службы выстраивалась могучая очередь желавших получить благословение епископа, который, Бог знает когда, вновь здесь окажется. Свободное от служб время Тихон посвящал беседам с духовенством, церковными советами, знакомству с приходскими делами.

Через неделю продвижения по стране, через весь континент, от восточного побережья до западного, вечером 11 декабря, поезд наконец-то, остановился на перроне вокзала Сан-Франциско. Тихон и сопровождавшие его поспешили в Троицкий кафедральный собор, где, несмотря на поздний час, их ждали многочисленные богомольцы. В напряженном волнении Тихон переступил порог теперь своего кафедрального собора… Навстречу, отделившись от стены многочисленных священников, выступил епископ Николай, приветствуя своего преемника. В заключение речи он вручил Тихону посох митрополита Иннокентия (Вениаминова), просветителя Алеутского с пожеланием «многоплодного и благоплодного» служения в Америке.

13 декабря Тихон совершил первую литургию в кафедральном соборе. В слове, обращенном к пастве, он говорил о вере… О вере, которая должна быть и в сердце, и в душе, и в любви… О вере православной, о вере русской и преимуществах ее пред всяким иным религиозным выбором.

Встречаясь с людьми, разбираясь в бумагах, привыкая к обстановке и быту по-американски, епископ находил время ознакомиться с городом. «В настоящее время, – писал он Флавиану, – понемногу разбираюсь в делах, знакомлюсь с лицами и осматриваю (в духовном костюме) город. Сан-Франциско расположен на горах между океаном и заливом, город красивый и гораздо спокойнее Нью-Йорка, Чикаго и других больших городов. Климат здесь мягкий, теперь зелень и нечто вроде весны. Архиерейский дом небольшой, но чистый; в нем же и собор, напоминающий немного Крестовую церковь варшавского архиерейского дома. Приемный зал и парадная столовая, по-американски, находятся внизу, а кабинет, спальня, ванная комната, библиотека и маленькая столовая находятся вверху»[33].

Преосвященный Тихон прибыл в Америку в сложное время. С одной стороны, Синод сократил выдачу достаточных субсидий для Алеутской епархии, и вопрос о средствах стал очень остро. С другой – чрезвычайно напряженной была проблема кадров – своих, т. е. американцев по рождению, не было; российские не приезжали, а если и появлялись, то особо и не задерживались, сбегая вновь в Россию. Готовить собственные духовные кадры было негде, т. к. епархия не имела соответствующих духовных школ. Собственно «русские приходы» были в меньшинстве, а их прихожане, как правило, были потомками русских колонистов, русских же иммигрантов было очень и очень мало. Приходы на Аляске из-за своей отдаленности и малочисленности не только не могли ничем помочь епархии, но и сами постоянно требовали все новых и новых средств. Значительную долю паствы епископа Аляскинского составляли бывшие униаты, переселившиеся в Америку из Австро-Венгрии или западноукраинских территорий. Российское правительство по политическим соображениям материально поддерживало этих «новых православных». Но после того, как в 1896 г. министр финансов С.Ю. Витте отказался давать деньги на новые униатские приходы, движение униатов в сторону православия серьезно приостановилось. Они и рады были бы вернуться в православие и построить свои храмы, но возможности купить (построить) молитвенные здания и содержать их не было. Можно добавить, что в епархии были православные приходы, в состав которых входили представители других национальных групп: сирийцы, греки, сербы.