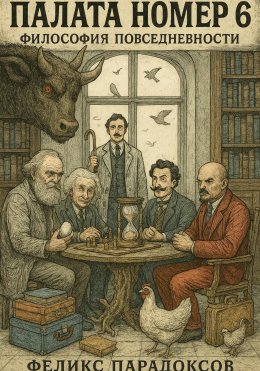

Палата номер 6: Философия повседневности

Предисловие Глава 1 Глава 2

Собрание избранных"

Осенний дождь барабанил по окнам психиатрической лечебницы имени профессора Корсакова, что располагалась в старинном особняке на окраине города. Трехэтажное здание из красного кирпича, построенное еще в 1847 году для дворянского пансиона благородных девиц, теперь служило приютом для тех, чьи мысли общество сочло опасными. Вековые липы в парке роняли последние желтые листья, а с облупившейся лепнины на фасаде осыпалась штукатурка, обнажая кирпичную кладку – словно само здание постепенно сходило с ума вместе со своими обитателями.

Доктор Александр Григорьевич Рубин медленно поднимался по скрипучей деревянной лестнице на третий этаж. Его левая нога, искалеченная еще в молодости при падении с лошади, ныла особенно сильно в такую погоду. Трость с потертой костяной ручкой мерно постукивала по ступеням, отбивая неровный ритм. В правой руке доктор держал потрепанную кожаную папку с документами – распоряжение министерства здравоохранения о формировании "экспериментальной терапевтической группы для изучения взаимодействия различных типов гениального мышления в условиях изоляции".

Коридор третьего этажа встретил его запахом карболки, хлорки и того особенного аромата безысходности, который, казалось, впитался в сами стены. Половицы скрипели под ногами, где-то в конце коридора надрывно кашлял пациент, а из-за двери палаты номер 4 доносилось монотонное бормотание – кто-то в сотый раз пересказывал одну и ту же историю невидимому собеседнику.

"Интересно, – размышлял доктор, останавливаясь перевести дух у окна с видом на парк, – кто из министерских чиновников додумался до этого эксперимента? И главное – понимают ли они, чем это может закончиться?"

Распоряжение было подписано неразборчивой закорючкой, но печать стояла подлинная. Формулировка поражала своей расплывчатостью – никаких конкретных целей, методик, ожидаемых результатов. Только список фамилий и указание поместить всех в палату номер 6 – самую просторную на этаже, бывшую музыкальную гостиную пансиона.

***

Первым в палату поселили графа Льва Николаевича Толстого. Старик прибыл промозглым октябрьским вечером в простой телеге, укутанный в крестьянский тулуп. При нем был лишь небольшой холщовый мешок с бельем и потрепанная кожаная сумка, набитая исписанными мелким почерком листами.

Санитар Михалыч – кряжистый мужик лет пятидесяти с седыми усами и добродушным лицом – помогал графу устроиться на койке у окна. В палате стояло пять железных кроватей с панцирными сетками, покрытых серыми байковыми одеялами. У каждой – тумбочка и табурет. Стены когда-то были выкрашены в успокаивающий зеленый цвет, но краска облупилась, обнажая предыдущие слои – голубой, желтый, снова зеленый – как геологические пласты безумия разных эпох.

– Зачем вы меня сюда привезли, любезный? – спросил Толстой, усаживаясь на жесткий матрас и оглядывая помещение усталыми, но все еще проницательными глазами. – Я не безумен. Я просто хотел жить по совести, раздал имение крестьянам, отказался от авторских прав…

– Так все говорят, Лев Николаевич, – философски ответил Михалыч, расправляя простыни. На его руках виднелись старые шрамы – следы многолетней работы с буйными пациентами. – Но знаете, что я вам скажу? За двадцать лет работы здесь я понял одну вещь: иногда жить по совести в этом мире – и есть самое настоящее безумие. Мир-то наш по другим законам устроен.

Толстой внимательно посмотрел на санитара, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на понимание:

– Вы мудрый человек, Михалыч. Почему же вы здесь работаете? С вашим умом…

– А где же еще философствовать-то? – усмехнулся санитар, доставая из кармана махорку и сворачивая цигарку. – В трактире – опять же пьяные, толку не добьешься. В церкви – батюшка не даст, у него свои проповеди. А здесь… Здесь такие умы собираются! Вот на днях к нам философа привезут. Немца. Фридрих Ницше фамилия. Говорят, весь мир перевернуть хотел своими идеями. Бога отменил, человека на его место поставить вздумал.

– Несчастный, – вздохнул Толстой, раскладывая на тумбочке свои рукописи. – Без Бога человек – что дерево без корней.

– Оно так, – согласился Михалыч, – да только вот парадокс: вы Бога ищете, он Бога отрицает, а сидеть будете в одной палате. Может, это и есть чей-то замысел – свести вас вместе?

Посмотреть, что получится, когда тезис встретится с антитезисом?

***

Фридрих Ницше прибыл через два дня, и его появление было похоже на вторжение урагана в тихую заводь. Два дюжих санитара с трудом удерживали невысокого, но необычайно сильного в своем безумии человека с горящими глазами и всклокоченными усами. Он вырывался, размахивал руками и выкрикивал что-то на смеси немецкого и русского языков:

– Ihr versteht nichts! Gar nichts! Я создал философию будущего, а вы… вы запираете меня с прошлым! Mit diesem alten Grafen! Это заговор! Заговор посредственности против гения!

Медсестра Вера Николаевна – высокая стройная женщина лет тридцати пяти с усталым красивым лицом и преждевременной сединой в темных волосах – пыталась успокоить философа, держа наготове шприц с успокоительным:

– Герр Ницше, пожалуйста, успокойтесь. Никто не желает вам зла. Вы среди друзей.

– Друзей? – Ницше резко обернулся, и его взгляд упал на Толстого, который спокойно сидел на своей койке с книгой в руках. – О, граф! Апостол непротивления! Проповедник смирения! Как символично – Заратустра и толстовец в одной клетке! Это ли не доказательство того, что Бог умер – раз он допускает такую иронию?

Толстой медленно отложил книгу – это был том Евангелия на греческом языке – и посмотрел на немца с состраданием:

– Я не проповедую смирение, друг мой. Я проповедую любовь. Любовь деятельную, а не пассивное принятие зла.

– Любовь! – Ницше рассмеялся, и в его смехе было что-то истерическое. – Любовь – это удел слабых! Сильный не любит – он берет! Сверхчеловек не нуждается в любви, он сам источник всех ценностей!

Санитары усадили его на кровать напротив Толстого. Ницше тяжело дышал, но, кажется, начал успокаиваться. Вера Николаевна убрала шприц обратно в карман халата.

– Знаете, граф, – сказал Ницше уже спокойнее, но с горькой усмешкой, – спорить с вами будет… занимательно. По крайней мере, вы не из тех идиотов, что окружали меня последние годы. Вы искренне заблуждаетесь, а это уже достойно уважения.

– Я рад, что мы сможем беседовать, – кивнул Толстой. – Истина рождается в споре, а не в согласии.

– Истина? – фыркнул Ницше. – Нет никакой истины, граф. Есть только интерпретации. Но об этом мы еще поговорим… если эти тюремщики в белых халатах дадут нам такую возможность.

***

На следующей неделе в палату номер 6 доставили Остапа Бендера. Его привезли прямо из полицейского участка, где он провел ночь после грандиозного скандала. Великий комбинатор умудрился убедить половину жителей города в существовании подземного хода к сокровищам Романовых, якобы спрятанным под старой церковью. Когда обманутые вкладчики "Общества по раскопке исторических ценностей" обнаружили вместо сокровищ канализационный коллектор, Остапа спасло только оперативное вмешательство психиатров, признавших его невменяемым.

Он вошел в палату с видом оскорбленного достоинства, в помятом, но все еще элегантном костюме, с шарфом небрежно обмотанным вокруг шеи. В руках он держал потрепанный портфель, из которого торчали какие-то бумаги.

– Господа, – торжественно заявил он, окидывая взглядом обитателей палаты, – вы видите перед собой жертву чудовищного непонимания! Я всего лишь хотел облагодетельствовать человечество, дав ему то, в чем оно больше всего нуждается – надежду! Разве это преступление?

– Ложную надежду, – мягко поправил Толстой, отрываясь от своих записей.

– А разве есть другая? – парировал Остап, небрежно бросая портфель на свободную койку и усаживаясь с видом человека, оказавшегося в дорогом отеле, а не в сумасшедшем доме.

Толстой отложил рукопись.

– Позвольте представиться: Остап Ибрагимович Бендер, идейный борец за денежные знаки. Или, если угодно, философ-практик. Вы, господа, создаете теории, – он многозначительно посмотрел на собеседников,– а я их проверяю на людях. И знаете что? Люди счастливы быть обманутыми, если обман красив и дарит надежду. Разве вера в подземный ход к сокровищам хуже веры в загробную жизнь?

Остап встал и решительно прошелся по комнате, заглядывая в тумбочки.

– Кстати, чем вас здесь кормят? Надеюсь, не манной кашей? Терпеть не могу манную кашу. Она напоминает мне о детстве в приюте и несбывшихся мечтах стать миллионером к тридцати годам.

Ницше с нескрываемым интересом разглядывал нового соседа:

– Любопытно! Вы применяете мою философию на практике, даже не зная о ней. Вы создаете ценности из ничего и убеждаете других в их реальности. Браво!

– Благодарю, герр… Ницше, если не ошибаюсь? – Остап явно был наслышан о своих соседях. – Так вот, вы пишете о сверхчеловеке. А я показываю людям, что каждый может стать сверхчеловеком, если правильно преподнести идею. Вопрос только в таланте преподносителя. И да – люди платят за это деньги. Добровольно! Разве это не доказательство правоты вашей философии?

– Вы манипулятор и мошенник, – заметил Толстой без осуждения, скорее с любопытством естествоиспытателя.

– Я предпочитаю термин "инженер человеческих душ", – с достоинством ответил Остап. – Или, если хотите, практический философ. Кстати, не желаете сыграть в преферанс? Карты – великий учитель жизни. Они показывают истинную природу человека лучше любых философских трактатов.

– Азартные игры – удел слабых умов, – отрезал Ницше.

– О, как вы ошибаетесь! – воскликнул Остап, доставая из кармана потрепанную колоду. – Азарт – это квинтэссенция воли к власти! Это чистое желание победить, не замутненное моралью и условностями. Разве ваш сверхчеловек не должен уметь блефовать?

***

Четвертым обитателем палаты стал барон Мюнхгаузен. Его доставили прямо с Сенной площади, где он устроил грандиозное представление, пытаясь продемонстрировать полет на пушечном ядре с помощью самодельной катапульты, сооруженной из досок и веревок. Когда конструкция рухнула, едва не покалечив зевак, барона скрутили и отправили на освидетельствование.

В палату его привели два санитара, причем сам барон шел с достоинством человека, которого сопровождает почетный эскорт. На нем был потрепанный, но все еще впечатляющий военный мундир неопределенной эпохи и страны, увешанный самодельными орденами из жести и цветного стекла. Седые усы были лихо закручены вверх, а в глазах горел неугасимый огонь энтузиазма.

– Неблагодарные! – возмущался он, отряхивая мундир. – Я хотел подарить им чудо, настоящее чудо! Показать, что человек может летать, если только поверит в это! А они… они вызвали полицию! Филистеры! Обыватели! Они недостойны чудес!

В палате его встретили с любопытством. Остап первым вскочил с койки:

– Барон Мюнхгаузен собственной персоной! Тот самый, который вытащил себя из болота за волосы? Честь имею!

– К вашим услугам, – барон отвесил галантный поклон. – Хотя должен заметить, молодой человек, это была коса, а не волосы. Журналисты вечно все искажают. И болото было не простое, а зыбучие пески Аравийской пустыни. Но принцип тот же – человек способен на невозможное, если не знает, что это невозможно.

– Вы действительно верите в свои истории? – спросил Толстой, с интересом разглядывая нового соседа.

– Верю? – удивился барон, усаживаясь на свою койку и начиная снимать сапоги. – Дорогой граф, я их помню! Каждую деталь, каждый момент. Вот этот шрам, – он закатал рукав, показывая длинный белый след на предплечье, – от когтей бенгальского тигра, с которым я дрался голыми руками в джунглях Индии. А вот этот, – он приподнял седые волосы на виске, – от турецкой сабли в битве при Очакове. Разве можно не верить собственной памяти?

– Память – обманчивая вещь, – заметил Ницше, откладывая свои записи. – Мы помним не то, что было, а то, что хотим помнить. Каждое воспоминание – это акт творчества.

– Тогда я гениальный творец! – воскликнул Мюнхгаузен. – И если мир не дает мне достаточно приключений, я создам их сам! Что плохого в том, чтобы сделать жизнь ярче, интереснее, удивительнее? Разве не для этого мы живем?

– Для познания истины, – возразил Толстой.

– Для создания смысла, – поправил Ницше.

– Для получения прибыли, – добавил Остап.

– Господа, господа! – барон поднял руку. – А что если все вы правы? Что если истина в том, что жизнь – это приключение, и каждый проживает его по-своему? Я выбираю полет на ядре, граф выбирает опрощение, герр Ницше – философию, а господин Бендер – изящные аферы. Разве это не прекрасно?

***

Последним, но самым загадочным обитателем палаты стал тот, кого все называли просто Воланд. Он появился ночью, без сопровождения, словно материализовался из воздуха. Утром пациенты обнаружили его сидящим в старом кожаном кресле у окна – единственном предмете комфорта в палате, оставшемся от прежних времен.

Это был элегантный господин неопределенного возраста, одетый в безупречный черный костюм, который казался неуместным в стенах психиатрической лечебницы. В руках он держал трость с серебряным набалдашником в виде головы пуделя, а на безымянном пальце правой руки поблескивал странный перстень с черным камнем, в глубине которого, казалось, плясали крошечные огоньки.

– Доброе утро, господа, – произнес он, не оборачиваясь. Голос его был глубоким, с едва уловимым акцентом, который невозможно было определить. – Прекрасное собрание. Философ, отрицающий Бога. Писатель, ищущий Его. Авантюрист, играющий в Него. Фантазер, создающий свою реальность. И я – тот, кто наблюдает за всем этим представлением.

– Простите, но кто вы? – спросил Толстой, вглядываясь в профиль незнакомца.

Воланд медленно повернулся, и все невольно вздрогнули. Один его глаз был черным, как ночь, другой – зеленым, как весенняя трава. В этих глазах была такая глубина знания, такая древняя мудрость, что смотреть в них было почти больно.

– Называйте меня Воланд. Этого достаточно.

– И что вас сюда привело? – поинтересовался Остап, инстинктивно чувствуя в госте родственную душу – мастера игры и манипуляций.

– Любопытство, – ответил Воланд, поглаживая набалдашник трости.– Мне стало интересно, что произойдет, если собрать в одном месте тех, кто видит мир иначе. Каждый из вас создал свою вселенную. Что будет, когда эти вселенные столкнутся? Родится ли новая истина или новое безумие?

– Одно не исключает другого, – заметил Ницше, с подозрением разглядывая странного соседа.

– Именно! – Воланд улыбнулся, и в его улыбке было что-то одновременно обаятельное и пугающее. – Часто грань между мудростью и безумием тоньше паутины. Особенно в таких местах, как это.

– Вы говорите загадками, – заметил барон Мюнхгаузен. – Это я одобряю! Жизнь без загадок скучна, как прусский военный устав.

– О, барон, – Воланд повернулся к нему, – вы бы удивились, узнав, сколько загадок скрывает даже прусский военный устав. Но это уже другая история…

***

Доктор Рубин, делая утренний обход, остановился у массивной дубовой двери палаты номер 6. Изнутри доносились оживленные голоса – пятеро пациентов уже вступили в философскую дискуссию. Он прислушался:

– …истина в простоте и любви к ближнему!

– …истины нет вообще, есть только воля к власти!

– …истину можно продать тому, кто больше заплатит!

– …я встречал Истину лично, прекрасная дама в Венеции…

– …истина в том, что все вы забавны в своих поисках…

Доктор покачал головой и повернулся к Михалычу, который как раз нес поднос с завтраком для палаты номер 6:

– Как они, Михалыч? Не передрались еще?

– Да что вы, Александр Григорьевич! – усмехнулся санитар, балансируя подносом. – Они только языками воюют. Толстой все про любовь толкует, Ницше его сверхчеловеком крушит, Остап обоим втирает, что может устроить встречу с истиной за умеренную плату, барон рассказывает, как истину из пушки расстреливал, а Воланд… Воланд просто сидит и улыбается, как кот, который сливки слизал.

– И что вы об этом думаете?

Михалыч поставил поднос на пол, почесал седой затылок:

– А я думаю, Александр Григорьевич, что кто-то очень умный или очень безумный решил собрать их здесь. И не просто так. Видите ли, я человек простой, но за годы работы кое-что понял. Мир устал от обычных ответов на вечные вопросы. Может, нужны те, кто не боится думать иначе? Кто не боится показаться безумным? В конце концов, Колумба тоже считали сумасшедшим, пока он Америку не открыл.

Доктор задумчиво кивнул. В папке с документами, которую он держал, была еще одна бумага – секретная инструкция о том, что все философские беседы пациентов палаты номер 6 должны тщательно документироваться. "Для научных целей", – говорилось в ней. Но Рубин подозревал, что цели эти далеко не только научные. Кто-то наверху затеял игру, правил которой не знал никто – даже, возможно, сам инициатор.

– Знаете что, Михалыч, – сказал он наконец. – Пусть говорят. Пусть спорят. Кто знает – может быть, безумие пятерых даст миру больше, чем здравомыслие миллионов?

С этими словами он открыл дверь и вошел в палату. Пятеро пар глаз – умных, ироничных, загадочных, мечтательных и всепонимающих – обратились к нему.

– Доброе утро, господа, – произнес он, опираясь на трость. – Как вам спалось в вашем новом доме?

– Дом? – переспросил Воланд, откидываясь в кресле. – Доктор, это не дом. Это сцена. А мы – актеры в пьесе, сценарий которой пишется по ходу действия.

– Тогда я буду суфлером, – улыбнулся Рубин, чувствуя, что втягивается в их игру.

– А я – зрителем в первом ряду! – воскликнул Мюнхгаузен, вскакивая с койки. – Обожаю хороший театр!

– Все мы здесь и актеры, и зрители одновременно, – философски заметил Толстой, откладывая перо, которым что-то записывал.

– Диалектика! – хмыкнул Ницше. – Даже здесь от нее не скрыться.

– Господа, – вмешался Остап, – а что если мы не актеры, а соавторы? Что если наша задача – не играть роли, а создавать новые смыслы? Я, например, готов создать смысл, который можно будет выгодно продать…

Воланд одобрительно кивнул:

– Вот теперь вы начинаете понимать, зачем вы здесь.

И в этот момент всем стало ясно: палата номер 6 – это не место заключения, а лаборатория мысли, где великие умы разных эпох и мировоззрений собрались, чтобы через диалог, спор и взаимопонимание искать ответы на вечные вопросы. Ответы, которые мир, возможно, еще не готов услышать, но которые ему необходимы.

Так начиналась история самой необычной палаты в самой необычной психиатрической лечебнице. История, где безумие и мудрость шли рука об руку, где простые вопросы получали сложные ответы, а сложные – удивительно простые. История, которая продолжается каждый день, потому что вопросы не заканчиваются никогда.

Глава 1

Великий диагноз

Утро в палате номер 6 началось, как обычно, с пронзительного звона колокола, возвещавшего подъем. Старый механизм, установленный еще во времена пансиона благородных девиц, исправно отсчитывал часы больничной жизни. Шесть ударов эхом прокатились по коридорам, заставляя просыпаться даже тех, кто предпочел бы остаться в мире своих грез.

Лев Николаевич уже сидел на краю койки, натягивая простые валенки. За окном едва брезжил рассвет, окрашивая небо в бледно-розовые тона. Старик любил эти ранние часы, когда можно было помолиться и подумать в тишине, пока остальные обитатели палаты еще досматривали сны.

На соседней койке Фридрих Ницше метался в беспокойном сне, что-то бормоча по-немецки. Его одеяло сбилось, открывая худое тело в больничной рубахе. Толстой встал, подошел и аккуратно укрыл философа. Тот на мгновение открыл глаза, посмотрел непонимающе, затем снова погрузился в сон.

Остап Бендер лежал на спине, закинув руки за голову, и с улыбкой наблюдал за этой сценой:

– Доброе утро, граф. Вы неисправимый альтруист. Укрываете того, кто отрицает саму основу вашего мировоззрения.

– Доброе утро, Остап Ибрагимович, – тихо ответил Толстой, возвращаясь к своей койке. – Холодно человеку – нужно укрыть. Это не альтруизм, а простая человечность.

– Человечность… – Остап сладко потянулся, хрустнув суставами. – Знаете, я всю жизнь зарабатывал на том, что люди путают человечность с глупостью. Впрочем, не будем о грустном. Сегодня четверг, что означает визит нашего дорогого доктора Рубина. Интересно, какой диагноз он поставит на этот раз?

Из своего кресла у окна раздался глубокий голос Воланда:

– Диагноз? Единственный правильный диагноз человечеству – неизлечимая глупость. Остальное – детали.

Воланд, как всегда, выглядел безупречно, словно только что вышел из дорогого отеля, а не провел ночь в психиатрической лечебнице. Его черный костюм не имел ни единой морщинки, белоснежная рубашка сияла чистотой, а трость с головой пуделя покоилась на подлокотнике кресла.

– Мейн либер дьявол, – раздался хриплый голос Ницше, который наконец проснулся, – ты слишком добр к роду людскому. Глупость хотя бы невинна. А вот посредственность… посредственность убивает все великое, все возвышенное, все, что поднимает человека над стадом.

Философ сел на койке, потирая виски. Его волосы торчали во все стороны, придавая ему вид безумного профессора.

– Братья мои, – вмешался Толстой, наливая воду из жестяного кувшина в таз для умывания, – зачем искать диагнозы? Болезнь одна – отсутствие любви. Все остальное – лишь симптомы этой главной болезни человечества.

– Ха! – вскочил с койки барон Мюнхгаузен, который до этого притворялся спящим. – Любовь, говорите? А я вот лечил любовью целую деревню в Индии! Это было в 1794 году… или в 95-м? Неважно! Главное, что местный раджа пригласил меня как знаменитого целителя. Деревню поразила странная болезнь – люди разучились улыбаться. Представляете? Ходят, работают, едят, но не улыбаются! И знаете, что я сделал?

Барон сделал театральную паузу, расправляя усы. Его глаза горели энтузиазмом рассказчика, нашедшего благодарную аудиторию.

– Я влюбил их всех друг в друга! Подсыпал в колодец особый порошок из лепестков гималайского лотоса… Ладно, ладно, это был обычный сахар, но они-то не знали! И объявил, что это любовный эликсир. Через три дня вся деревня улыбалась, танцевала и пела песни!

– Мюнхгаузен, милый, – улыбнулся Остап, – твои истории – это прекрасная терапия. Особенно для тех, кто устал от

правды жизни. Кстати, не хочешь организовать совместное предприятие? "Мюнхгаузен и Бендер: фабрика счастливых иллюзий". Звучит?

В этот момент дверь палаты распахнулась с таким грохотом, что даже невозмутимый Воланд слегка вздрогнул. В проеме стоял доктор Рубин, опираясь на трость. Его обычно аккуратный халат был застегнут криво, седые волосы растрепаны, а в глазах горел нездоровый блеск.

– Доброе утро, джентльмены, – произнес он, прихрамывая к центру палаты. – Как поживают наши философы? Нашли уже смысл жизни? Или хотя бы смысл своего пребывания здесь?

Он тяжело опустился на табурет, который заскрипел под его весом. Из кармана халата торчала фляжка, и от доктора слабо пахло коньяком.

– Александр Григорьевич, – мягко сказал Толстой, – вы нездоровы?

– Нездоров? – доктор рассмеялся, но смех его был невеселым. – А кто здоров в этом доме, скажите мне? Вы? Вы, граф, который раздал миллионное состояние и теперь сидите здесь в казенном белье? Или может быть, герр Ницше, который объявил Бога мертвым и сам едва не умер от этого открытия?

– Доктор, – вмешался Ницше, – вы пьяны.

– Возможно, – кивнул Рубин. – Но разве пьяный психиатр хуже трезвого безумца? Вот скажите мне, господа хорошие, что вы думаете о природе человеческих страданий? Профессиональный интерес, так сказать.

Толстой подошел ближе, внимательно глядя на доктора:

– Я думаю, что большинство страданий происходит от разрыва между тем, что человек есть, и тем, чем он должен быть. От невозможности жить в согласии с совестью.

– Совесть! – фыркнул доктор. – Красивое слово. А вы знаете, сколько людей сошло с ума от избытка совести? Сколько оказалось здесь потому, что не смогли примирить свою совесть с реальностью?

– Тогда проблема в реальности, а не в совести, – заметил Ницше.

– Или в том, что люди создают себе страдания сами, – добавил Воланд, поигрывая тростью. – Человек – единственное существо, способное страдать от абстракций. Животные страдают от боли, голода, холода. Человек страдает от несправедливости, от неразделенной любви, от метафизической тоски. Не находите ли вы это… забавным?

– Забавным? – доктор повернулся к Воланду. – Вы находите человеческие страдания забавными?

– Я нахожу их поучительными, – спокойно ответил Воланд. – Они многое говорят о природе человека. Больше, чем все философские трактаты вместе взятые.

Доктор встал, покачнувшись:

– Знаете, что меня поражает? Каждый из вас считает себя непонятым гением. Толстой – непонятый пророк. Ницше – непонятый философ. Бендер – непонятый… кто вы там, Остап Ибрагимович?

– Непонятый благодетель человечества, – с достоинством ответил Остап.

– Вот именно! И барон – непонятый герой. И даже вы, Воланд… хотя что вы такое, я до сих пор не понял. Но вот вопрос: а что если вы просто… больны? Что если все ваши великие идеи – просто симптомы?

Воцарилась тишина. Слышно было, как за окном каркают вороны, устроившие гнезда в старых липах. Где-то в коридоре кто-то монотонно стучал в дверь палаты.

Первым тишину нарушил Остап:

– Доктор, позвольте встречный вопрос. А что если больно общество, которое считает нас сумасшедшими? Может, мы единственные здоровые в этом безумном мире?

– Интересная мысль, – кивнул Рубин, пошатываясь. – Но тогда возникает вопрос: кто определяет норму? Большинство?

– Большинство всегда ошибается! – резко бросил Ницше. – Истина – удел немногих избранных. Толпа не способна понять гения!

– Но если немногие избранные сидят в психушке, – доктор сделал неопределенный жест рукой, охватывающий всю палату, – то что это говорит об истине?

Барон Мюнхгаузен, который все это время сосредоточенно начищал пуговицы на своем мундире, неожиданно рассмеялся:

– Господа, а что если мы все здоровы, но притворяемся больными? Я вот однажды притворился мертвым, чтобы избежать дуэли с турецким пашой. Три дня лежал в гробу, пока меня не вывезли за город. А потом – прыг! – и убежал. Паша до сих пор думает, что убил меня. Так вот, может, и мы притворяемся безумными, чтобы избежать чего-то худшего?

– Например? – заинтересовался Остап.

– Например, необходимости жить как все, – предположил барон. – Ходить на службу, платить налоги, жениться на скучной женщине, воспитывать детей, стареть и умирать, так и не совершив ничего великого. Разве это не худшее безумие?

– Мюнхгаузен, милый, – воскликнул Остап, – ты попал в самую точку! Может, сумасшествие – это способ выживания в здравом мире? Гениальная мысль!

Воланд хлопнул в ладоши, и звук получился неожиданно громким, словно удар грома:

– Браво! Мы подошли к самой сути. Что если безумие – это высшая форма разума? Способность видеть абсурд там, где другие видят порядок? Видеть хаос там, где другие видят систему?

Толстой, который все это время молчал, задумчиво кивнул:

– Христос тоже казался безумцем своим современникам. Он говорил о любви к врагам, о непротивлении злу, о Царствии Божием внутри человека. И его распяли. Любая великая истина сначала кажется безумием.

– Потом становится банальностью, – добавил Ницше. – А потом снова безумием, когда кто-то пытается ей следовать. Круговорот идей в природе.

Доктор Рубин направился к двери, тяжело опираясь на трость. У порога он обернулся:

– Знаете, господа, я ставлю вам всем один диагноз: острый приступ мудрости. Вероятно, неизлечимо. Могу только пожелать – не сбавлять обороты.

– Он усмехнулся. – А может, это я болен, если считаю вас здоровыми? Может, настоящее безумие – это пытаться лечить тех, кто видит мир яснее других?

С этими словами он вышел, оставив дверь приоткрытой. В палату проник запах больничного завтрака – перловой каши и цикория.

– Господа, – сказал Остап после паузы, – кажется, наш доктор сегодня философ не хуже нас.

– Или безумец не хуже нас, – поправил Воланд.

– Есть ли разница? – спросил Ницше.

– Разница в том, – ответил Толстой, – что он страдает от своего знания. А мы… мы научились с ним жить.

– Или оно научилось жить с нами, – загадочно добавил Воланд.

За окном всходило солнце, обещая ясный осенний день. В коридоре загремела тележка с завтраком. Начинался новый день в палате номер 6, где пять великих умов продолжали свой бесконечный диалог о природе разума и безумия, не подозревая, что их беседы тщательно записываются и анализируются теми, кто, возможно, ищет ответы на те же вечные вопросы.

– Друзья мои, – неожиданно сказал барон Мюнхгаузен, – а что если мы напишем коллективный труд? "Записки из палаты номер 6: Руководство по творческому безумию"?

– Или "Как остаться в здравом уме в безумном мире", – предложил Остап.

– Или просто "Диалоги", – добавил Толстой. – Пусть читатель сам решает, кто здесь безумец.

– Читатель… – Воланд улыбнулся. – А что если читатель – самый большой безумец из всех? Ведь он верит написанному слову.

И снова палата номер 6 наполнилась голосами спорящих, смеющихся, думающих людей, для которых поиск истины был важнее комфорта, а свобода мысли – важнее свободы тела.

Глава 2

Революция в расписании

Дождь стоял стеной уже третий день подряд. Серое небо висело так низко, что, казалось, можно было дотянуться до туч рукой. В палате было сыро и холодно – старая система отопления работала с перебоями, и пациенты кутались в больничные одеяла.

Именно в такое промозглое утро в палату ввели нового пациента. Дверь распахнулась, и два дюжих санитара втолкнули внутрь невысокого лысеющего человека в потрепанном пиджаке. Его маленькие проницательные глаза за стеклами пенсне быстро оглядели помещение, оценивая обстановку.

– Товарищи! – громко произнес он, стряхивая с плеч руки санитаров. – Прошу прощения за вторжение. Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Временно помещен сюда по явному недоразумению.

Остап Бендер, который лежал на койке, укутавшись в два одеяла, приподнялся на локте:

– О, к нам пожаловал сам вождь мирового пролетариата! Милости просим в наш скромный клуб непризнанных гениев. Чем обязаны?

Ленин поправил пенсне и решительно прошел к свободной койке – той самой, что раньше занимал загадочно исчезнувший пациент по фамилии Обломов:

– Обязаны, товарищ, косности мышления современного общества! Я всего лишь предложил рациональную реорганизацию системы распределения благ, а меня… – он брезгливо оглядел палату, – упекли сюда.

– Рациональную реорганизацию? – заинтересовался Ницше, откладывая свои вечные записи. – Это как?

– Элементарно! – Ленин начал энергично расхаживать по палате, жестикулируя. – Уничтожить частную собственность, передать средства производства в руки трудящихся, установить диктатуру пролетариата…

– Диктатура… – задумчиво произнес Воланд, поглаживая набалдашник трости. – Интересный выбор слова для борца за свободу.

– Это временная мера! – горячо возразил Ленин. – Пока не будут уничтожены все эксплуататорские классы!

– А потом? – спросил Толстой, который до этого молча слушал.

– А потом наступит коммунизм! Общество всеобщего благоденствия, где каждый будет трудиться по способностям и получать по потребностям!

Барон Мюнхгаузен, сидевший на своей койке и штопавший дыру в мундире, поднял голову:

– Позвольте, я однажды видел такое общество! Это было на острове в Тихом океане. Туземцы жили именно так – работали сообща, делили все поровну. Знаете, чем это закончилось?

– Чем? – нехотя спросил Ленин.

– Они все вымерли от скуки! – торжественно объявил барон. – Когда нет соревнования, нет стимула становиться лучше. Я пытался научить их капитализму, но было поздно…

– Враки! – отрезал Ленин. – Буржуазная пропаганда!

– Владимир Ильич, – мягко вмешался Остап, – не кипятитесь. Здесь даже революция идет по расписанию. Кстати, о расписании…

Он достал из-под подушки измятый листок и прочитал:

– Подъем в шесть. Завтрак в восемь. Обход в десять. Обед в час. Тихий час до трех. Ужин в шесть. Отбой в девять. И так каждый день, включая революционные праздники.

– Это же форменное издевательство! – возмутился Ленин. – Этот режим дня составлен явно буржуазными элементами! Почему завтрак в восемь? Почему не в семь? Или в девять? Это же классическая эксплуатация биологических ритмов пролетариата!

– Пролетариата? – усмехнулся Воланд. – Мой дорогой Владимир Ильич, боюсь, в этих стенах пролетариев нет. Только люмпен-интеллигенция.

– Никаких революций! – отрезал Воланд, откидываясь в своем кресле. – Во-первых, это скучно. Я видел сотни революций за… долгую жизнь. Все они заканчиваются одинаково – новые угнетатели приходят на место старых. Во-вторых, это предсказуемо. А в-третьих, мне гораздо интереснее наблюдать за вашими попытками изменить неизменное.

Ницше, который до этого с интересом слушал, вдруг рассмеялся:

– Ленин, мой дорогой разрушитель, вы хотите сломать одну систему, чтобы построить другую. Но разве вы не понимаете? Любая система – это оковы для сверхчеловека. Истинная свобода – в отрицании всех систем!

– Сверхчеловек? – фыркнул Ленин, усаживаясь на койку и начиная стаскивать промокшие ботинки. – Это буржуазная выдумка! Идеалистический бред! Важен не сверхчеловек, а сверхобщество! Коллектив всегда сильнее индивида!

– Коллектив… – Толстой печально покачал головой. – Братья мои, что вы спорите о системах и коллективах? Единственная настоящая революция – это революция в сердце каждого человека. Пока человек не изменится внутри, любые внешние изменения бессмысленны.

– Лев Николаевич, – терпеливо произнес Ленин, словно объясняя ребенку, – без изменения социальной структуры ваши сердечные революции останутся благими пожеланиями. Нельзя быть добрым в злом обществе!

– Можно, – твердо ответил Толстой. – Более того – необходимо. Иначе зло победит окончательно.

В этот момент дверь открылась, и в палату вошла медсестра Вера Николаевна с подносом лекарств. Дождь усилился, и капли воды блестели на ее белом халате. Она выглядела усталой – ночная смена выдалась тяжелой.

– Господа, время приема лекарств. Прошу не волноваться.

– Товарищ медсестра! – вскочил Ленин. – Вот именно то, о чем я говорю! Почему лекарства в одно и то же время? Почему не учитываются индивидуальные биоритмы? Это же формализм! Бюрократизм!

Вера Николаевна терпеливо улыбнулась – за годы работы она привыкла к самым разным выходкам пациентов:

– Владимир Ильич, медицина – точная наука. Лекарства нужно принимать через определенные интервалы для поддержания нужной концентрации в крови. Здесь революции неуместны.

– Неуместны? – возмутился Ленин, начиная расхаживать по палате. – Да вся история медицины – это сплошные революции! Пастер совершил революцию в микробиологии! Кох – в борьбе с туберкулезом! Семмельвайс – в акушерстве! Все они шли против устоявшихся догм!

– Браво! – хлопнул в ладоши Остап. – Неожиданно глубокая мысль от вождя пролетариата! Вера Николаевна, а ведь он прав. Может, стоит революционизировать и наш распорядок?

– Но, – вмешался Ницше, – заметьте, эти революции совершали одиночки, сверхлюди, способные мыслить вопреки толпе. А не масса.

– Масса воплощает идеи сверхлюдей! – парировал Ленин. – Без масс любая идея остается мертвой буквой!

– Или извращает их, – добавил Воланд. – Посмотрите на историю любой религии. Основатель проповедует любовь и смирение, а последователи устраивают крестовые походы и инквизицию.

Вера Николаевна, пользуясь тем, что пациенты увлеклись спором, начала раздавать лекарства. Толстой безропотно принял свои таблетки, Остап долго изучал каждую пилюлю на свет ("А вдруг это не то, что написано на упаковке?"), барон глотал лекарства с видом человека, принимающего яд по приказу императора.

Когда очередь дошла до Ленина, он взял стаканчик с таблетками и внимательно осмотрел:

– А что это?

– Успокоительное, – ответила медсестра. – Вам прописал доктор Рубин.

– Успокоительное? – Ленин подозрительно понюхал таблетки. – А не опиум ли это для народа? Способ усмирить революционный дух?

– Это способ помочь вам спать по ночам, – устало ответила Вера Николаевна.

– Товарищи! – Ленин обернулся к остальным. – Вы не видите? Это система подавления! Нас пичкают химией, чтобы мы не думали, не сопротивлялись!

– Владимир Ильич, – сказал барон Мюнхгаузен, – я однажды три месяца питался только грибами, когда путешествовал по Китаю. Знаете, что я понял? Иногда не думать – это благословение.

– Вот именно этого они и добиваются! – горячился Ленин.

После ухода медсестры он сел на койку и задумчиво произнес:

– Товарищи, а что если мы не пациенты, а объекты эксперимента? Что если нас специально свели вместе, чтобы изучать взаимодействие различных типов мышления?

– Интересная мысль, – кивнул Ницше. – Но тогда кто экспериментатор?

– Тот, кто управляет всем этим театром, – ответил Воланд, указывая тростью на потолок.

– Вы имеете в виду главврача? – спросил Ленин.

– Я имею в виду того, кто управляет главврачом, – загадочно ответил Воланд.

– Бога? – предположил Толстой.

– Или доктора Рубина, – хмыкнул Остап. – Иногда разницы нет.

– Есть разница! – возразил Ленин. – Бог – это выдумка, опиум для народа. А доктор Рубин – материальная сила, с которой можно и нужно бороться!

– Материальная сила с хромой ногой и странным чувством юмора, – добавил Мюнхгаузен.

– Самые опасные силы именно такие, – заключил Воланд. – Они кажутся слабыми и смешными, пока не покажут свою истинную власть.

Дождь за окном начал стихать. Сквозь тучи пробился робкий луч солнца, осветив мокрые листья лип. Ленин сидел на койке, размышляя о том, что революция

иногда начинается с самых неожиданных вещей. Например, с вопроса о том, кто составляет расписание в психиатрической лечебнице.

– Товарищи, – сказал он наконец, – а что если завтра мы попробуем изменить хотя бы время завтрака? Потребуем перенести его на семь утра?

– Начнем с малого? – улыбнулся Остап. – Это разумно. Я поддерживаю. Но предлагаю не требовать, а… договориться. У меня есть опыт переговоров с администрацией.

– Любая большая революция начинается с малого, – серьезно ответил Ленин. – Сегодня – время завтрака, завтра – мировой порядок.

– Или заканчивается им, – добавил Воланд, но в его голосе не было обычной иронии. – Впрочем, будет любопытно посмотреть, что из этого выйдет.

– А я предлагаю устроить голосование! – воскликнул барон. – Демократическим путем решить, во сколько завтракать. Я голосую за полдень – утром я предпочитаю спать.

– Демократия в сумасшедшем доме, – задумчиво произнес Ницше. – Пожалуй, это единственное место, где она может работать. Все равно безумны, следовательно, все равны в своем безумии.

– Или в своей мудрости, – поправил Толстой.

Так в палате номер 6 зародилась первая революция – тихая, мирная, но от этого не менее значительная. Пятеро мыслителей, каждый со своим видением мира, объединились в стремлении изменить хотя бы малую часть своей реальности. И кто знает – может быть, именно с таких малых изменений и начинаются все великие перемены в мире.