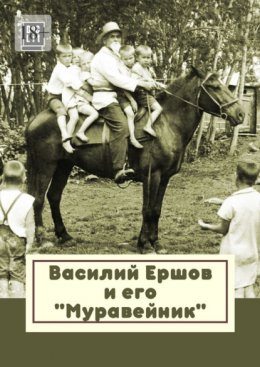

Василий Ершов и его «Муравейник»

Составитель Лина Тархова

Технический редактор Владислав Ларин

Корректор Роза Сергазиева

Дизайнер обложки Наталья Коноплева

© Лина Тархова, составитель, 2025

© Наталья Коноплева, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0056-4333-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Василий Степанович Ершов

О Ершове

Василий Степанович Ершов – необыкновенный человек. В 1910 году он, первый в России, открыл приют для сирот и четверть века держал его на своих плечах. Василий Степанович дал ему имя «Муравейник», потому что муравьи умеют дружно работать. Двадцать семь лет детская коммуна жила, как одна семья, сама себя кормила. Ни рубля не получала от государства. Василий Степанович умел фотографировать, знал портняжное и сельское дело. Всему, что умел, обучал воспитанников.

Другой подобной истории мы не знаем. Солдатик, вытолкнутый из родного дома нищетой, стал отцом десяткам, нет, сотням сирот. В поисках заработка уроженец Пермского края объездил всю Сибирь, дошел до устья Амура и видел, что от бедности в первую очередь страдают дети.

Надо делать приют, это он видел ясно. Но как решиться на такое дело? На его глазах случилась трагедия. Ершов служил в купеческой лавке в Бийске. Лавку окружила ватага беспризорников, один из них поднырнул под прилавок и что-то схватил. Мальчишка был уже на пороге, когда его догнала гиря, брошенная приказчиком. «У меня сердце захватило, – рассказывал Ершов через годы своим воспитанникам. – Мертвый мальчик лежит лицом в землю, в руке что-то крепко зажато». Сердце не выдержало и заставило действовать. Место для приюта он выбрал после долгих раздумий – в селе Алтайское Бийского уезда. И от границ далеко, и места красивые.

Необычайную историю «Муравейника» я узнала в командировке на Алтае. Разыскала воспитанников Василия Степановича, последнего поколения. Сам Ершов к тому времени уже много лет лежал в земле. «Муравьята» передали мне дневники Папы, большей частью в виде бумажных листков, исписанных ручкой, а то и полустертым карандашом. Они хотели, чтобы об их Папе узнали все люди.

Долго не решалась я взяться за расшифровку этих страниц. Василий Степанович писал мельчайшими буквами, на обеих сторонах листа – бумага дорого обходилась. Книга состоит из двух частей. Первая – «Собственное жизнеописание воспитателя Алтайской детской коммуны» – написана Василием Степановичем. Это дневниковые записи, они делались урывками с 1940 по 1957 годы. Понятно, что рукопись потребовала редактуры.

Вторая часть книги – это собранные мною рассказы «муравьят»; с кем-то удалось встретиться, с кем-то мы переписывались – а также односельчан Ершова из села Алтайское Бийского уезда, где он прожил с 1910 по 1957 год. Где совершил главное дело своей удивительной жизни. Там и похоронен на сельском кладбище.

Лина Тархова

Собственное жизнеописание Василия Ершова

Косой заяц

Животное, живущее долго или коротко, не может оставить по себе воспоминание на долгое время. Например, лошадь, корова, если они были хорошие, то их после смерти поминают владельцы некоторое время и потом забывают. Но человек – не животное, он должен отдать людям отчет, что он в жизни делал, это будет польза для людей. Я чувствую моральное тяготение, чтобы отдать отчет будущему поколению. И здоровье позволяет сделать эту работу. Мне семьдесят лет. Когда кто-нибудь осведомляется о моем состоянии здоровья, уверенно отвечаю: пока не требуется ни капитального, ни текущего ремонта.

Хочу рассказать о тех чувствах, которые переживаю. А также о целях, которые в жизни преследовал, о препятствиях, а их немало было на моем пути. И о последствиях всего прожитого. Но, к сожалению, мой недостаток тот, что я малограмотный и поэтому буду вас затруднять пониманием того, что буду говорить. Хотя мог я эти ошибки, выражения исправить с помощью образованного человека. Но я не хочу бросать пыль читателю в глаза и заводить его в заблуждение. Лучше оставлю так, как я мог написать, и поэтому вы не можете сомневаться в истинной правде. Уверен, что вы предпочтете написанную не так красивыми словами чистую правду, чем выраженную красивыми словами ложь.

В двух километрах от знаменитой Кунгурской ледяной пещеры (Пермская губерния) стоит деревушка Полетаево, где я родился в 1871 году 11 августа. Отец, Ершов Степан, был ямщик, но на добрую лошадь заработать так и не смог. У моих родителей было 12 человек детей, двое умерли, как только появились на свет. Дети шли один за другим. Отец ворчал на мать: «Сократилась бы ты, Федосья, я что, святым духом буду их кормить?» Из братьев я был старший. В деревне звали меня косой заяц, потому что мать родила меня в поле, когда литовкой махала. В поле – значит, заяц, а он завсегда косой.

Места наши живописные. Знаменитая ледяная Кунгурская пещера связана и с Ермаком, и с Пугачёвым. Мы, ребятишки, боялись пещеры. Да и взрослые женщины особо близко не подходили. Бывало, покричат издали, а эхо откликается. И мы говорили: там дьявол живет.

В эту пещеру только один смельчак заходил, крестьянин Добрынин из села Филипповка, не веривший в предрассудки. Старичок был очень заинтересован глубиной этой пещеры. Из боязни заблудиться в ее разветвлениях он всякий раз тащил за собой веревку или крепкий шнур. И с каждым разом его удлинял. Так он надеялся узнать глубину Кунгура.

Люди этого старичка не любили, говорили, он с чертями дело имеет. Но из города Кунгура к нему приходили с просьбами сводить в пещеру. Этих людей старичок доводил до большого озера семь метров глубиной. И они находили там признаки, что когда-то там находились люди, гонимые за веру. А позже там политические люди стали устраивать собрания.

Шли годы, у кунгурян фанатизм уже стал отпадать по отношению к пещере. И они стали ею хвалиться. Был такой случай. Проезжала через Кунгур дочь царя Николая Второго и пожелал побывать в пещере. Весь путь в нее, три километра, украшен был живыми цветами. Крестьяне из окрестных деревень заняли все возвышенности. Организованные группы пытались подойти к дочери царя и просить об улучшении их жизни. Главный образом их мучил жгучий аграрный вопрос, это в 1913 году было.

Дедушка мой Дмитрий Иванович, много об этом рассказывал. Башкирские и татарские отряды Пугачева осаждали Кунгур, но взять город не смогли. «Это ведь было великое чудо, Вася, – восхищался дедушко (мне именно так нравилось его называть, дедушко). – Тогда все начальство из Кунгура сбежало, город хоть руками бери. Но господь не позволил. На Спасской горе был маленький лесок. Господь затмил Пугачеву глаза, ему показался этот лесок войском, и он ушел от Кунгура, а то бы…» Дедушка всегда вздыхал, когда представлял себе, что бы тогда случилось. «И с тех пор каждый год в десятое воскресенье после Пасхи из окрестных сел приносят на Спасскую гору иконы на благодарственное служение». Рассказывая это, дедушка поводил рукою, показывая, какая вокруг благодать. Горные отроги, сосновый бор, вдоль реки пышная зелень.

В Кунгуре были громкие богачи – Кузнецов и Грибушин. Грибушинский чай пили по всей России. Кузнецовский фарфор тоже гремел на всю страну. Кузнецов был крестником Грибушина. Два состояния слились в одно, образовав огромаднейший капитал.

А деревня наша была нищая, бедность и некультурность, как вековая плесень, царила среди ее жителей. Семья отца моего, Ершова Степана, семнадцать человек, была, наверное, самая бедная, мы голодали и холодали. Едоков много, а рабочих рук только три пары – дед, отец да я, когда мне исполнилось одиннадцать лет. Отец часто задумывался о своей горькой участи: за что судьба его так наказывает – он все силы отдает, чтобы поставить свое хозяйство, но не может вылезти из нищеты. Надежда у него была только на Бога да на меня, старшенького. Я, как говорили в семье, был мальчишка смышленый, хотя и большой проказник, но честный и трудолюбивый.

Дедушка мой уже работать не мог. Я его очень любил. Это был человек умный, с твердостью характера. Как ни странно, он не отличался набожностью, часто ругал Бога, роптал на существующие порядки и на самого царя. Часто он вел со мной разговоры о таких вопросах, суть которых я понял только позже.

Что я в нём особенно ценил – он разделял мой интерес к природе, никогда не смеялся, если я, увидев муравьиную кучу, залегал около нее, наблюдая дружную жизнь мурашей. Об этих суетливых насекомых он говорил так: наш народ тёмный, и он еще не подготовлен жить, как живут муравьи в своей куче; придет время, и он поймет пользу от такого совместного труда и заживет по-муравьиному.

Единственным недостатком дедушки было то, что иногда он крепко выпивал. И тогда из хаты летели иконы и ругань по разным высоким адресам. Однажды бабушка дала ему денег и велела купить спичек, мыла, керосину и всякой мелочи. По дороге к магазину стоял трактир. Дедушка пропил там все деньги. Садясь в сани уже с пустым карманом, а лошадь у него была молодая, неспокойная, дед крикнул: «Пошла!», не успев убрать внутрь ноги, и они волочились по снегу.

Результат был плачевный – дед отморозил пальцы ног. Это надолго посадило его на печь. Он был зол на себя, на всех, а особенно на тех, кто выпускает водку. Поучительно говорил об этом внучатам, а если кто невнимательно слушал, того щелкал по спине лучиной, сушившейся на печи. Лежа за занавеской, он тяжело вздыхал: «Эх, судьбина ты моя, судьбина!». И не только от болезни, а оттого, что пьянствовал, много времени потратил зря и жил за счет другого. «Вася, ты водку не пей, вот она, проклятая, до чего довела, – показывал он свою ногу без пальцев. – «Дедушка, ты, пожалуй, не один виноват, – отвечал я. – Вот если бы ты был грамотный, то, пожалуй, этого бы не случилось». – «Верно ты, Вася, говоришь. Хоть бы сгорели эти кабаки… А то, куда ни пойдешь, они тут как тут. Невольно зайдешь. А там друзья… Вот все говорят «царь-батюшка». Да какой он батюшка! Вот если бы строил вместо кабаков школы, оно бы лучше было».

Пальцы у него держались на клочках кожи. И вот однажды он сказал мне принести ножницы и стал отрезать пальцы один за другим, бросая их в мусор.

– Дедушка, а вот маленький пальчик остался, – сказала моя сестра, увидав еще не отрезанный мизинец.

– Отрежу и его, если не будет заживать, – сказал дед. С тех пор он водки в рот уже не брал.

Как лишний рот в семье, он часто оставался голодным. Дождавшись, когда взрослых не было в избе, подползал к печи и съедал все, что находил. И поскорее полз обратно на свою лежанку. Чтобы мы, дети, не забывали, кто в доме старший, пощелкивал нас по головам длинной лучиной. А мы увертывались и смеялись. Это было развлечение не хуже, чем гонять тараканов.

«Ложку потеряешь – забудешь нас»

Кое-как дедушка поправился и занялся вырезанием из дерева ложек, он их продавал беднякам по копейке за штуку. Когда же к нему обращались зажиточные крестьяне, отказывал: «Эти ложки не для вас, они глотку вам раздерут. Поезжайте к город, там купите писаные, с цветочками, а у меня для вас ложек нету».

Через несколько лет, когда я твердо решил уйти из дома искать свою судьбу, мать дала мне такую ложку.

– Ты против нашего желания идешь в далекую Сибирь, куда ссылают на каторгу. Если уж решил, иди с Богом. Ложку эту при себе держи. Если потеряешь, то ты забудешь нас. Хотелось бы подарить тебе что-то более ценное, но кроме этой ложки ничего не могу дать.

Мать заплакала, заплакал и дедушка, и отец.

– Спасибо, мама, за подарок. Буду его беречь, где бы я ни был.

Впереди у меня была неизвестная жизнь. Как она оказалась не похожа на ту, о которой были мои мечты! Прежде всего я хотел стать сильным, чтобы ни от кого не зависеть. Перед глазами у меня был такой человек, о нем ходили легенды в Кунгуре, его я не раз мог наблюдать на кунгурских ярмарках. Звали его Васька, а фамилию имел чудную – Балабурда. А может, это было прозвище.

Этот человек был работящий. Несмотря на высокий рост и большую силу, был он очень смирный. Но горе тому, кто его рассердит, уж он покажет свою силушку! Богатства своей силой он не нажил, имел всего-то худенькую лошаденку, на которой возил вкоробу угли на завод. Случалось, если он ехал груженый, а встречный на пустой лошади не отворачивал с дороги, мужик подходил к его животине, сталкивал ее в сторону, а мужика брал за ноги и швырял далеко в снег.

Каждый год он появлялся на ярмарке. Здесь на него смотрели, как на медведя – и интересно глядеть, и страшно. Мужик не любил спекулянтов и богачей. Заходил он в лавку, например, купить ситцу на рубашку, требовал крепкого материала, спрашивал, почем аршин и оставлял на прилавке кучку монет. Он уходит, а торгаш видит, что денег мало, кричит, что надо добавить. «Денег тебе довольно, – отвечает Балабурда, – Ишь вы, какие, обдиралы!» А если торгаш настаивает на своем, перед его носом оказывается кулак неудобного клиента: «Если тебе мало, я прибавлю».

Заходит Балабурда в гостиницу, занимает трехместный стол, кидает на него покупки, рукавицы и шапку, зипун аккуратно пристраивает под столом. Сам чинно садится на стул, слушая музыку (гостиничный «оркестр» состоял из скрипки, виолончели и кларнета). На вопрос официанта «Что прикажете?» отвечает коротко: «Чаю».

Васька вытаскивает из мешка хлеб и сахар, добавляет своей заварки в принесенный чайник и приступает к своему обеду. Опорожнив чайник, звякает его крышкой о железо и велит принести кипятку. Официант схватывает пустой чайник и быстро бежит, Балабурда кричит вдогонку: «Неси чайник большой!» Опустошив следующий, он так же призывает прислугу звяканьем крышки.

– Чего тебе еще? – сердится официант.

– Я говорил нести большой, ты не послушал. Теперь будешь бегать.

Видя, что от этого гостя иначе не отделаться, официант приносит чайник вдвое больший.

Напившись вдоволь, Балабурда интересуется, сколько денег он должен заплатить.

– Пятьдесят копеек.

– А с этого сколько? – Васька кивает на гостя за соседним столом.

– Десять копеек.

– Почему такая разница?

– А ты долго стол занимал, за это время он бы заработал и больше пятидесяти.

Васька добавляет из мешочка десять копеек. Официант морщится.

– Ну ладно, вот тебе еще пять копеек. А если и этого мало, могу прибавить, – показывает он свой знаменитый кулак.

О его силе рассказывали много историй. Через Кунгур протекает река Сылва, через который перекинут деревянный мост. За него отвечал один купец. И вот он узнает, что где-то сорвало плоты, и они плывут прямо на Кунгур. Если плоты ударят по мосту, ему не устоять. Купец забегал, стал искать мужиков на помощь, сулил хорошие деньги. Их набралось человек двенадцать – пятнадцать, побежали с веревками вверх по течению. Завидев плоты, покидали на них веревки, да не все удалось зацепить.

Видя такой переполох, Васька крикнул лодочнику, чтобы тот перекинул ему самую толстую веревку и сам-один притянул плоты к берегу. После этого купец раздал рабочим по рублю. Нехотя протянул руку за такой платой и Васька, обидно ему было, ведь он спас мост от крушения. Однако ничего не сказал, отошел в сторону. Купец сам подошел к нему:

– Ты молодчина, Василий, сделал то, чего не смогла целая ватага. А вот этот камень можешь поднять? – показал он на большой валун.

– Это для меня пустяки.

– Тогда поднимай его и снеси ко мне в ограду, вон на углу через квартал белый дом трехэтажный. За это получишь десять рублей.

Камень Васька принес на спине и спрашивает у няньки, где у хозяина кабинет.

– Да ты куда, ведь сквозь пол провалишься!

– Не бойся, богатые люди крепкие полы делают.

Свалил он камень на стол, и тот с треском проломился. Дворня побежала докладывать хозяину, а мужик сделал свое дело, сел у ворот и покуривает.

Бегут от купца курьеры: хозяин велит камень вынести! Васька отказывается: двойную работу делать не буду. Курьеры к хозяину, тот ногами топает: пусть выносит! Наконец, сдался купец, велел выдать Василию десять рулей и еще пятнадцать, но предупредить, что ежели еще закуражится, то хозяин обратится в полицию.

– Ладно, вынесу. Этот заработок все же лучше первого, когда он один рубль дал за то, что я его шкуру спас.

Поступки Василия Ивановича Беспощадного мне очень нравились, так хотелось с ним подружиться! «Вот с таким человеком дружбу иметь! Он всегда защитит друга, если на него нападают». А на меня кто только не нападал! Спекулянты-обдиралы, кошкодеры, священники, церковные старосты… За то, что я их высмеиваю, зубы на меня точат. Только не могла у нас получиться дружба. Жил он далеко от меня, да и старше был намного.

А ложка много городов, дорог прошла со мной. Несколько раз пришлось проезжать по Сибирской железной дороге, длина которой несколько тысяч километров! Ложка была со мной и когда я участвовал в подавлении боксерского восстания в Китае, с этой ложки я с аппетитом хлебал китайскую чумизу. Китайцы даже говорили: «шанго-шанго куш-куш. Давай меняться». Ложка побывала со мной в Японии, на Цейлоне, прошла Суэцкий канал. Я хлебал с нее и вкусное, и невкусное, горькое и сладкое. И с нее же я кормил первую взятую на воспитание бесприданницу. Очень мне было неприятно, когда через много лет я увидел эту ложечку сломанной одним воспитанником «Муравейника». Я ее поправил и положил в ящик как великую путешественницу.

От этих копеечек не обеднеет боженька

Но это все еще далеко… Жизнь в деревне, хоть и скучная, но все-таки много в ней бывает событий. Переделаешь все домашние дела, и иди играй в бабки или лазай по чужим огородам. За такие проказы часто попадало мне от отца.

В раннем детстве, когда я перестал ползать вокруг корыта, в которое сваливались угли от лучины и я их тащил в рот и ел, у меня появился дружок. Я лежал на полатях нашей избенки, а на пузе у меня сидел кот Васька, он тарахтел свою бесконечную песенку и было мне так хорошо! Да и как не хорошо, особенно если зима, а на улицу выйти не в чем. С Васькой и зима не страшна.

И вот однажды слышу сильный голос:

– Кошек на ложки, котят не кидать!

Услышала этот голос и бабушка, быстро бросила прялку, схватила моего друга и выскочила на улицу. Я понял, что сейчас случится, и закричал, чтобы Ваську не трогали. Куда там!

Я подбежал к окошку и стал теплыми ладошками стаивать замерзшее стекло, чтобы хоть в последний раз взглянуть на любимого друга. И видел, как кошкодер взял Ваську за задние лапки, размахнулся и ударил его головой о кряклу, это спинка саней, а потом бросил в отделение к другим битым кошкам. Он накрыл их тельца рогожей, а из другого отделения вынул стакан – плату за моего друга.

Ну, мы с Петькой, это был еще один мой друг, и отомстили кошкодёру, правда, для этого нужно было подрасти. Как-то Петька прибежал с известием, что нынче будет в деревне живодер. Я даже языком прищелкнул, предчувствуя приключение.

– Давай проучим этого толстяка, чтобы он забыл дорогу в нашу деревню, – предложил я.

Петьку на такие дела уговаривать не надо. Обсудили мы план действий и пошли к маленькому мостку, что стоял при въезде в Полетаево.

Наши ребята, как и вся деревенская детвора в округе, были очень злы на кошкодёра с его мрачной фурой. Проезд котоубийцы был радостью для баб и слезами для детей. В деревне все вздыбливалось, когда слышался его пискливый, но сильный голос: « Кошку на ложку, котят не бросать».

Было еще светло, когда мы увидели спускавшийся с горки воз и шагающую рядом фигуру его владельца, толстого, с кривыми ногами. Был он, как всегда, выпивши и напевал какую-то песню, очевидно, предчувствуя хороший заработок на кошачьих шкурках. Как только воз стал приближаться, мы с ребятами с громкими криками: «Ату его!» выскочили из засады. Лошадь пугливо шарахнулась в сторону от мостка. Одно колесо оказалось на переправе, а другое в воде. Подскочив несколько раз, колесо провалилось в яму и опрокинуло фуру. Набранные в других местах кошки выпрыгнули на лужайку и брызнули в разные стороны. Кошкодёр растерянно бегал вокруг и только и мог повторять: «Как же так! Как же так!»

А бабы наши деревенские не растерялись, стали ловить оживших кошек и, как только фура встала на колеса, понесли свою добычу кошкодёру, требуя плату. Как он ни божился, что за этот товар уже уплачено, пришлось ему заплатить еще раз. Издали ребята наблюдали за результатами своего подвига.

Я потирал руки: так тебе, обирала, и надо, неужели кошачья шкура стоит всего один стакан или ложка? Нет, брат, неповадно тебе будет ездить в нашу деревню.

Отец меня за это, спасибо ему, не выдрал. Хотя был строгий, баловства не одобрял. Была у нас еще одна постоянная причина для споров – религия. Родители были очень религиозны. В каждый праздник посылали меня в церковь, давали на свечку боженьке копейку, две или три. Монетки я клал на блюдо сборщику денег, при этом становился в темненький угол, чтобы легче было сделать задуманное. Положив на блюдо свою монетку, я ловко выхватывал якобы на сдачу другую монету, большего достоинства. Были случаи, когда сборщик отвлекался, брал и серебряную монету. На случай, если мое мошенство заметят, я был готов ответить, что в темноте перепутал.

На эти деньги я покупал бабки, да еще иногда конфекты, угощая своего друга Петьку, который проделывал такие же истории. А ребята только удивлялись, где мы деньги берем. И что же? Все-таки подкараулили меня в церкви, когда я положил три копейки, а взял пять.

– Ах ты, косой заяц, я тебя к старосте сейчас! Узнаешь, как Бога обманывать.

Назавтра мы с матерью стояли перед церковным старостой и слушали, как он гневается. Староста строго настрого запретил матери давать мне хоть одну копейку, как обманщику Бога. Эх, думал я, от этих копеечек не обеднеет Боженька. А вот церковный староста толстопузый со своим батюшкой-попом, ненасытным пузом, не копейки воруют, а без счету рубли.

После этого происшествия меня, как обманщика Божия, везде и всюду попрекали: «Ах ты, заяц косой, что начал устраивать? У Бога деньги воровать? Гнать тебя надо из храма». Но церковь в моих глазах не имела авторитета. В душе косого зайца с детства закрадывалось сомнение в религии. На это меня наталкивало духовенство, которое вымогало рюмочки даже у бедных крестьян, а богатые им сами подносили, так что служители церкви иной раз напивались и чинили разные безобразия. И потому у меня часто появлялись антирелигиозные мысли, некоторые я даже приводил в действие.

Был такой случай: в престольный праздник шел около реки пьяный дьякон, упал и встать уже не мог. Лежал на брюхе, волосы перепачканы блевотиной. Я с Петькой увидал такое дело и говорю: «Хорошо бы ему что-нибудь написать на спине, она у него широкая, черная, не хуже классной доски, только у нас мела нет». «У меня есть!» – Петька сказал. И мы быстро по задворкам сбегали за мелом и написали: «Это черт из воды вылез».

За эту проделку мы остались только заподозренными. А однажды мы покараулили пьяного священника, который ходил по избам с крестом. Священник только что вышел из одной избенки, подошел к углу ее, уперся головой в стену и начал оправляться… Мы подбежали с Петькой и написали ему на спине «Дурак». Когда мы писали, поп бормотал: «Хорошенько чисти, чище чисти!» С этой надписью священник ходил по избам и люди над ним смеялись. Назавтра он целый день допытывался, кто ему это написал, но это было бесполезно. Но потом, через некоторое время богатые мужики-кулаки стали говорить священнику, что это написали Васька- косой заяц да Петька. Долго нас мучили, допрашивали, даже хлестали розгами, били об пол, но мы не сознались.

«Лучше, если станешь ты шваль»

В девять лет отец отдал меня в школу, она была от нашей деревни в пяти километрах. Я ходил с большими пропусками из-за плохой одежды, только в теплые дни. Учили нас так: аз, буки, веди, добро, живете и т. д. Правда, один раз я очень удивил отца, когда сумел прочитать вывеску. Он даже не мог поверить, что это я читаю. Но так было трудно добираться до школы, что однажды отец говорит: «Ну, Василь, довольно тебе в школе баловаться, пора и на свои хлеба переходить. Попом или писарем тебе не быть. Лучше, если станешь ты шваль. У портного всегда есть кусок хлеба». Отец часто вспоминал, как портной, наш родственник, сидя за работой, приговаривал: «Нитка в иголке – хлеб на полке! Нитка в иголке – хлеб на полке!».

И стал я шваль

В общем, все образование мое – один класс сельской школы, остальные уроки были от жизни. Через день после нашего разговора отец направил меня в соседнюю деревню Панфиловку к портному Никите, который пообещал научить меня ремеслу. Но, видно, у учителя таких планов и в голове не было. Он заставлял меня колоть дрова, носить воду, бегать за водкой и нянчить детей. Такая наглость возмутила меня до последней степени и я, потерпев несколько дней, ушел. Но не домой. Домой-то идти было совестно, отец отругает, скажет – сам виноват. Зная, что в соседней деревне тоже живет портной, наш дальний родственник, я пошел туда и рассказал швалю, как меня учили в Панфиловке.

– Так и быть, возьму я тебя в ученье, – сказал шваль, – только будет ли из тебя толк, поди, ты большой лентяй?

Новый хозяин намекал на то, что я не ужился у Никиты. Я дал знать отцу, что перешел в другую деревню и просил прийти, сделать соглашение со швалем, чтобы ученье было не на словах только. После долгих разговоров отца с портным – он приходился мне дядей, звали Петрованом – я остался на новом месте.

И вот живу у шваля. Первые два дня он показывал, как держать иголку и напёрсток, разогревать утюг и, видно, посчитал, что этого довольно для начинающего портного. Получилось то же самое, что у первого учителя, только с той разницей, что этот свое «ученье» сопровождал руганью и подзатыльниками, на которые был очень скор, особенно пьяный. Я решил все это переносить, используя всякую минутку тому, чтобы учиться ремеслу.

Когда хозяин отсутствовал, я рассматривал выкройки, по которым хозяин кроил верхнюю одежду; возился около швейной машины, сшивал ненужные лоскутки, выкраивал и строчил кукольные брюки или рубашки.

Первый год я за свое батрачество ничего не получал. На второй год учитель платил мне по 25 копеек в неделю, зато работы по хозяйству стало еще больше. Видя, что и здесь я не научусь портняжить, решил уйти и с этого места. За что отец меня даже не бранил, только глубоко вздыхал и говорил: «Ну, коли не хочешь учиться, тяни лямку вместе с нами».

Я времени даром не терял. Читал книжки, понемногу начал писать разные слова. Читать любил больше всего. Когда мне попала в руки книга Некрасова, она меня сразила. «Мало слов, а горя реченька…» Это же про меня и моего отца, про мать! Как можно такое написать! Я плакал, когда читал эти строчки. Со временем я стал уже немного грамотный. Этого достиг путем упорной работы над собой. И так же вник я в портновское дело. Скоро уже мог сшить брюки, даже скромный костюм. В общем, мог сойти за провинциального портного, а в таких мастерах была большая потребность. И мы потихоньку стали сводить концы с концами.

Пришло время пополнить армию

Но пришло время, когда я должен был пополнить царскую армию. Я, конечно, много слышал о солдатчине со всеми ее неприглядными сторонами. Но делать было нечего. Успокаивал себя только тем, что служба станет для меня школой и поможет выйти на правильный жизненный путь. Но она только показала, на каком гнилом фундаменте держится самодержавие, опираясь на темноту своего народа.

Везде, где пришлось мне отбывать военную службу, процветало мордобитие, вымогательство и издевательство. Четыре с половиной года отслужил я в городе Симбирске, сейчас это Ульяновск. Только послужа год, получил направление в учебную команду, а потом перевели меня в музыкантскую. Ну, думаю, это хорошо. Музыкантская команда не только обслуживает военную часть. Она ходит играть на вечера, свадьбы, похороны к богатым людям города.

Солдат музыкальной роты Ершов (в центре)

Когда музыкантов звали куда-либо играть, всегда команда брала с собой и рабочих из молодых. В рабочие я всегда был рад попасть, особенно когда шли играть в театр. Здесь, в театре, я стал видеть людей разного сословия. Видел губернатора и разных генералов, чиновников разных ведомств. Там же встречал студентов, гимназистов, реалистов и прочих учащихся.

На галерке я приловчился разговориться с грамотным интеллигентным человеком. Спрашивал его, показывая на какого-нибудь чиновника, в каком он ведомстве служит и какой у него чин. Интересно было все это узнать. В свободное время я старался ликвидировать свою неграмотность.

Хотелось читать полезные книги. А где их взять? Все, что было солдату доступно, это военные учебники, евангелия и книжечки о житиях святых. Но читать эту литературу меня не тянуло. Я с детских лет видел нехорошие поступки духовных лиц. И в Симбирске еще больше убедился в неблагонадежности духовенства. И одновременно стал с отвращением смотреть и на купцов и на больших чиновников.

Правда, среди священства попадаются иногда и люди, истинно готовые служить добру. Здесь расскажу об Иоанне Кронштадском. Этого человека царское правительство заживо сделало святым человеком. Он ездил по большим городам. О том, что Иоанн Кронштадский будет в Симбирске, знали загодя. В день его приезда как громом ударило по городу, кругом шум, толпы людей. Все валили на пристань. Музыканты еще раз наспех прорепетировали «Коль славен наш Бог в Сионе» и двинулись туда же.

На пристани уже стоял почетный караул и цепь из солдат, через которую пытались прорваться дряхлые старики. Полиция в шею запихивала их обратно, а деды кричали: «Да что вы толкаете! Ведь это наш батюшка Иоанн, а ваши-то – генералы!»

Народу раздавали блестящие иконки с изображением на одной стороне святой троицы, и на другой Иоанна Кронштадского. Получив икону, люди целовали ее с той и другой стороны и после бережно завязывали ее в уголок платка. Этому священнику люди верили.

Заработаю золота!

Много чего, конечно, увидел я на военной службе. На родину, домой вернулся совсем другим человеком. Чем удивлял людей своей деревни, а особенно родителей. Они меня сильно ждали и даже спланировали мое будущее. Первым делом хотели меня женить.

Когда я такое услышал, сразу сказал отцу и матери: «При такой бедноте дальше жить нельзя. Я пойду в Сибирь на золотые прииски». «Эх, сынок, – вздохнул отец, – не слыхал ты пословицы «Кто золото моет, тот в голос воет»?

Я стоял на своем. Заработаю золота, вернусь домой, обзаведусь сельскохозяйственным инвентарем и только после этого женюсь. Если у меня будут дети, я им буду давать надлежащее воспитание. Почему бы мне не попытать счастья? – задавал я себе вопрос. Почему не попытать счастья?

Остановить меня не могло ничто. Ни уговоры родителей, ни то, что на поездку по железной дороге не было денег. Оставил родителям свои сбережения, принесенные из солдатчины, и со скромным запасом ржаных сухарей, в неприглядном костюме пошел к новой жизни.

Пришлось идти пешком по шпалам все 700 километров до города Тюмень. Видя меня, из своих будок выходили путевые сторожа.

– Далече? – спрашивали.

– Да не ближний путь.

– Ну, иди с Богом.

Четырнадцать дней босыми ногами по шпалам: ать – два; ать – два, полупустой мешок бьет по спине. Ноги распухли, в мешке гремит походная кружка да ложка, сделанная дедом.

В город я вошел на рассвете. Всё просыпалось, хозяйки выгоняли коров, которые своим мычанием оглушали улицы неприветливо грязного города. Около пристани меня ждала оживленная картина. Куча народу с сундуками, узлами, корзинами расположилась на берегу. Беглые солдаты, выходцы с золотых приисков, ссыльные, проститутки. Они ютились под лодками и за кулисами (кулисы- это большие амбары на берегу), где производили всевозможные безобразия вплоть до того, что устраивали половые сношения на глазах у людей и хвалились своей лихостью: «Гляди, народ…»

Здесь, на тюменской пристани, я почувствовал себя на самом дне, оно, может, было еще глубже, чем у Максима Горького, только я не умею это хорошо изобразить.

Бойко шла торговля. Спекулянты подмигивали, показывали из-под полы какие-то товары. Меня же интересовало только одно, жадным глазом окидывал я свежие масляные пирожки, пышные сайки и только проглатывал слюну.

– Какого черта ты тут шляешься? – спросил меня жандарм, важно разгуливавший меж торговых рядов.

– Пробираюсь на золотые прииски, хочу купить съестного на дорогу.

– А ты не беглый? Много здесь вашего брата – каторжников. А есть ли у тебя паспорт?

Я вытащил из кармана завернутую в тряпицу книжку, глаза жандарма пробежали по написанному и с подозрением уставились на меня.

– Фамилия!

– Ершов Василий Степанович, 24 лет, из Пермской губернии Кунгурского уезда Филипповской волости, деревни Полетаево, – отбарабанил я, как на плацу. Ответ мой вроде понравился, но что-то не давало жандарму покоя, он неразборчиво бормотал себе под нос.

– Да что я с тобой буду здесь разговаривать! Пойдем-ка в управление, там из тебя вымотают правду.

Жандарм вернул мне паспорт, резко взял за руку, да еще и поддал коленом под зад. Не сразу понял я, что его насторожило. А оказалось, в паспорте у меня стояла фамилия не Ершов, а Шваль. Вот как подвела меня наша волостная власть!

В полицейском управлении меня прежде всего поразил большой портрет царя, обитый трехцветной гарусной лентой. Он висел на стене приемной комнаты. Я загляделся на такую красоту.

– Болван, ты что же не снимаешь шапку? – рявкнул «мой» жандарм. Я поскорее сорвал с головы дырявый картуз и пристроился в уголке, пряча свою невеликую фигуру за спинами таких же задержанных людей. Меня сдали под расписку. Оглядевшись, я сразу оценил, что если не зазеваюсь, то смогу выйти на улицу, так как наружный вход не охранялся.

Присутствующие поочередно подходили к начальнику с маленькими заплывшими глазами, важно развалившемуся за письменным столом. Двое мужичков подошли к нему вместе, мы, говорят, братья. Чиновник изучил протянутый ему паспорт и протянул руку за вторым:

– Давайте второй.

– Дак нету, ваше благородие. Мы по одному живем, – закрыв лицо ладонями в ожидании удара, проговорил тот, что был постарше.

– В кутузку их! – завопил начальник, прямо задыхаясь от гнева.

Моя очередь уже подходила, когда в комнату вошел важный полицейский чин, и все служивые вскочили, почтительно приветствуя его прибытие.

«Теперь или никогда» – сказал я себе и буквально прыгнул в сторону открытой двери. На улице оглянулся и как можно спокойнее пошел к пристани.

Есть хотелось безумно. Сытный запах заманил меня в одну из пристанских харчевен. За одним из столов сидела большая, уже с утра выпивающая группа людей, по виду – грузчиков. Разговор, смачно сдобренный нецензурной бранью, шел о каком-то подряде. Ни в каком другом случае я не посмел бы подойти к этой пьяной компании, но безнадежное положение моё придало смелости.

– Не возьмете ли меня к себе поработать?

Мужики с досадой посмотрели в мою сторону: кто это вмешивается в их разговор, но, разглядев, смягчились.

– Молод ты еще, сынок, для нашей работы.

Видно, на лице «сынка» отразилась такое отчаяние, что меня подозвали к столу. Грузчики расспрашивали о моем житье-бытье, кормили, угощали водочкой и пивом. Водку я отодвигал, мне придвигали ее обратно.

– Нет, брат, ты водочку пить приучайся, в нашем деле без нее пропадешь.

Работа мне поручили – выгружать из баржи тяжелое чугунное литье. Без привычки я изнемогал под тяжестью чушек. Заметив это, бригада перевела меня на более легкий труд – на подвожку. Это значит помогать наваливать тяжести на плечи грузчиков. Но и для этой работы я оказался слишком слаб.

Пришлось искать что-то полегче. Кого только не встречал я на пристани! Безнадзорных детей, по неделям не видавших куска хлеба. Бежавших с каторги преступников, убийц, которые из-за плохой жизни вынуждены были пойти на преступление. Пропившихся мужчин, проституток… Эти женщины уже не могли «работать» и, отчаявшись, иногда сами вызывали полицию, чтобы попасть под арест.

Ноев ковчег

Встречались и люди другого сорта. Студенты приходили на пристань заработать на учебные принадлежности, книги. А у меня была задача – сколотить огромную для меня сумму, пять рублей, необходимых, чтобы доехать до Томска. Я возил тачку с вонючими кожами, выгружал с барж хлеб… Вкалывал все лето, недоедал. И вот она, наконец, драгоценная бумажка, пятерочка!

До Томска я добрался, но уже с пустым карманом. Долгое время перебивался в ночлежном доме за пять копеек ночь. В ночлежке сходились такие же люди, что встречались на пристани. Начальником здесь был жандарм, он мундира не носил, маскировался под штатского. На каждого ночевщика смотрел с подозрением.

Утрами я выходил на центральную площадь, пытаясь наняться хоть на однодневную работу, что удавалось довольно редко. Все мечты были о будущей весне, когда вскроется река Обь и начнутся на ней какие-нибудь работы.

В городе хорошо говорили о Чижове Дмитрии Ивановиче, который занимался исследованиями реки Обь. И я пошел к Чижову – узнать, можно ли будет весной поступить к нему на работу. Дмитрий Иванович побеседовал со мной и пообещал, что возьмет.

Итак, весной началась работа на Оби и я сидел в промерной лодке в качестве гребца. Дмитрий Иванович большое внимание обращал на меня. По-видимому, я ему чем-то понравился. Позднее узнал, что Чижов – бывший офицер, сосланный в Сибирь за политическую деятельность. Кто-то из родственников его был декабристом, тот умер в этих краях в сороковых годах.

Когда Чижов понял, что может мне доверять, он дал мне поручение – поехать в город Нарым и сделать там снимки из жизни политических ссыльных, снабдил для этого фотоаппаратом. Я вывез из Нарыма много снимков и даже так получилось, что помог бежать одному ссыльнопоселенцу. А снимки вез домой непроявленными, в старых коробках, на случай обыска. Не знаю, из-за чего больше беспокоился – или что жандармы меня схватят или что негативы испортятся.

Основной работой Чижова были исследования Оби. Кроме того, он был еще заведующим общества попечения о начальном образовании и общества физической культуры. По его инициативе был построен фургон для сбора утиля для бесплатной библиотеки. На деньги за сданный утиль покупались книги.

Фургон получился большой, с открывающимися дверцами и выдвижным ящиком. На одном боку его было написано «С миру по нитке, нагому рубашка», с другой – «Жертвуйте все, что не нужно». Видно, размеры этого ящика на колесах надоумили кого-то назвать его Ноевым ковчегом. Так его люди и стали называть. А сборщика утиля – Ноем. Сборщики часто менялись, может быть, из-за насмешки, какую видели они в имени легендарного Ноя, который возится в самой низкой грязи.

Когда осенью работа на Оби остановилась, Дмитрий Иванович устроил меня сторожем при ихней чертежной. А попозже предложил в свободное время собирать утиль. Говорил, что сбор старья, хотя и грязное дело и люди смеются над сборщиком, на самом деле оно доброе даже и для тех людей, которые его высмеивают.

Я, конечно, согласился. Первое время ходил по бедным квартирам, считая, что у богатых старья быть не может, они его выбрасывают. Но как же было невыгодно собирать у бедняков!

Я останавливался с фургоном обычно на перекрестках бедных кварталов. Люди несли разную чепуху. Но один мужчина, помню, сдал подходящий утиль. Уходя, он увидел знакомую, она несла мне старые грязные ситцевые тряпки.

– Марфа, ты куда несешь такую рвань? – спрашивает мой сдатчик.

– Да вон стоит Ной, он все берет. У него же написано: жертвуйте все, что вам не нужно. Я и несу, что могу.

– Эх, Марфа, хорошо, что Ной—то смирный! А то бы он тебе!

Я бы, конечно, никого не обидел. Тут гляди, как бы тебя не обидели. За моим фургоном часто увязывались мальчишки, они бежали и кричали на всю улицу:

– Эй, Ной, возьми мой гной!

Видя, как мало пользы могут дать мне бедные люди, я задумал просить ненужные вещи у богачей. Ведь я имею право, думал я, к любому богачу зайти и попросить, мне специальный документ для этого дали. Прежде всего наметил я дом, в котором жил большой чиновник, заместитель губернатора. Подошел к парадному крыльцу, звоню. Дверь открывает горничная:

– Что вам нужно?

– Я собираю ненужные вещи для бесплатной библиотеки. Думаю, у вас их много.

– Сейчас барыне доложу.

Вернулась она быстро и с полным отказом:

– Барыня в недовольном тоне сказала: «Скажите, что у нас ничего нет».

Ну, думаю, надо мне как-то по-другому действовать. Захожу во двор другого богача. Вижу пару лошадей запряженных, около дома большая кухня. Туда-то и зашел попросить попить. В кухне полно народу – повар с помощником и официанткой, няня, горничная, мужчина-хозяйственник. Он меня спрашивает:

– Вам чего?

– Пожалуйста, дайте попить, день-то жаркий. А потом скажу, что я за человек.

Няня поднесла кружку холодного квасу.

– Спасибо, квас очень хорош. А я вот чем занимаюсь: собираю ненужные вещи для бесплатной библиотеки.

– Здесь таких вещей много, но мы не можем их дать – говорит хозяйственник.

Няня подходит:

– Ох, милый ты мой, я здесь давно живу, состарилась уж, и всегда душа болит, когда смотрю на вещи, что валяются заброшенные.

Пожилая горничная добавляет:

– Не так давно барыня стала одеваться, увидела пятно на шерстяной красивой юбке и швырнула на пол: не буду ее носить. А барышни, они тоже швыряются. А обувь – чуть маленько где надавит, бросают и больше им это не подавай. Да и сам барин, бывает, бракует прямо хорошие костюмы.

– Так вот, прошу вас – помогите эти вещи взять, и это будет доброе дело сделано. Поговорите с вашими господами, что, мол, был такой человек. Но только просите те вещи, которые не нужны, и выберите момент, когда господа в хорошем настроении.

– Ладно, мы это сделаем.

Через две недели я зашел опять в эту кухню и спрашиваю о результатах.

– Хорошие результаты, – отвечает повар.

А тут идет хозяйственник и довольным тоном говорит:

– Нашим господам некогда это обсуждать. Они просто сказали: если вы видите, что такие-то вещи не нужны, отдайте их. Так что ты через несколько дней приезжай на санях, а мы все приготовим.

Очень ловко действовала в этом деле горничная, да и вся прислуга. Вот что они приготовили: одежду, белье, обувь, мебель, листовое железо, сбрую, музыкальные инструменты. На одном возу все даже не поместилось.

Много вещей навозил я от богатых людей, мы их продавали с аукциона и выручали большие деньги. Общество попечения о начальном образовании во главе с Чижовым расширило библиотеку. Позже еще устроен был театр с большим зрительным залом.

«Ковчег» не потонул, а «Ной» оказался почти революционным деятелем. Чижов довольно посмеивался. Люди его благодарили, а он всегда отвечал: «За это нужно сказать спасибо Ною – Ершову Василию Степановичу. Несознательные люди его высмеивали, а он не роптал. Только приговаривал – «Пускай смеются. Потом они раскаются, когда будут получать книги из бесплатной библиотеки». Я был польщен похвалой, душу мою наполняло радостное чувство, смешанное с гордостью. Моя невидная работа принесла такую пользу!

Волнения в Китае

В Мукдене. 1900 год

Но, видно, не судьба мне была долго работать у Чижова. В 1900 году начались волнения в Китае. Китайцы взбунтовались против колонизаторов, иностранцы вызывали у них ненависть, их с особой жестокостью убивали с одобрения правительства. И взяли меня из промерной лодки на усмирение угнетенных китайцев. Дмитрий Иванович очень жалел меня. «Ну что поделаешь, Василий Степанович, – сказал он на прощание. – Придется идти».

Нас, отряд запасных солдат, быстро собрали и этапировали в город Благовещенск. В нем находилось много китайцев, они торговали зеленым луком, огурцами, рыбой, углем… Свой товар носили на коромыслах и кричали под окнами:

– Любы! Люка шанго!

Это значило – товар хорошего качества. Торговля от китайцев шла давно, их товар брали с удовольствием, овощи они выращивать мастера. Но вот в Китае началось Боксерское восстание. Сначала мы думали, что это боксеры пошли воевать против кого-то. Но все дело было в том, что китайцы не имели железного оружия, дрались врукопашную. Ну и махали руками вроде боксеров. И тысячи, тысячи иностранцев своими кулаками убили.

Напротив Благовещенска стоял китайский город Сахалян. Нам, солдатам, раздали ружья и объявили приказ генерал-губернатора: выгнать всех китаёз на другой берег реки Амур.

Китайцы не хотели уходить, упирались, но наши «христолюбивые» воины тащили их за косы, забивали им в «сиденья» колья, да еще выбирали осиновые дерево, проклятое Иисусом, и с этими «поплавками» отправляли вниз по течению Амура. После этого наши воины переправлялись в Сахалян и занимались там мародерством, главным образом этим занимались офицеры.

Я вызвался возвращаться кругосветно

Когда в Благовещенске навели «порядок», нас перевели в село Никольск-Уссурийский, где и держали для замены убитых солдат в полках. Никольское было село непростое, там находилось два японских публичных заведения. Очень интересно было смотреть на гейш, которые рано утром сидели на кукорках, как гусыни. Они бесцеремонно зазывали солдат: «Солдат! Хорошо! Только один рубль!»

Благодаря тому, что развоевавшийся Китай усмиряло множество государств, волнения там скоро прекратились. И солдат стали спрашивать, как они желают возвращаться домой – сухопутно или морем? Я первый вызвался возвращаться кругосветно.

Из Владивостока нас направили на японские острова. В Нагасаки стояли трое суток. В город нас отпускали группами, с ними и я побродил по городу. Там на улицах продавалось множество маленьких книжечек из папиросной бумаги. Эти книжечки японцы носят в карманах, и когда у них появится жидкость под носом, они отрывают листочек, вытирают нос, а листочек бросают на землю, если рядом нет мусорного ящика. Когда подувал ветерок, получалось, будто в воздухе летают бабочки. Японцы смеялись над европейцами, что они сопли носят в карманах, то есть в носовых платках.

В Нагасаки мы увидели порядочно публичных заведений. Они гораздо лучше оборудованы, чем в селе Никольском, и гейши были вежливее. Множество наших зашли в эти дома терпимости, напились там вдребезги и подебоширили. За это на следующий день ни одного солдата не пустили на берег. И даже на следующей остановке, это уже было на Цейлоне, мы могли только с палубы наблюдать тамошнюю жизнь. Как, например, местные на лету ловили монеты, которые европейцы бросали в море.

Это было долгое путешествие. Двое суток стояли в Сингапуре, в Черное море прошли через Суэцкий канал. Высадили нас в городе Феодосия. И дальше, по пути домой, в больших городах нас встречали, как победителей, кормили обедами и давали по чарке водки.

Жизнь опять двинула в другую сторону

В Томске очень тяжело было услышать, что Чижов Дмитрий Иванович умер от паралича, сразу после того, как закончил исследование Оби. Все мои планы на будущее были связаны с этим человеком. А теперь что делать? Видно, придется изучать портновское дело и фотографию, это было доступно. Но все же не отпадала мысль поехать на золотые прииски. Но жизнь опять двинула в другую сторону. Началась русско-японская война.

Запасных солдат быстро собрали и отправили в город Сретенск, где организовался Сретенский полк. При нем была создана музыкантская команда, в которую вошел и я. Скоро наш полк отправили в Мукден. Часть полка ушла на передние позиции, а мы, музыканты, играли для штабных офицеров, веселили их. Но для них не хотелось играть. Очень хотелось познакомиться с городом. И я побывал на разных заводах, мастерских и торговых учреждениях. Я узнал, что китайцы очень плохо питаются, грязно живут, от этого они болеют. Но их никто не лечит, медицины у них почти нет.

Видя безвыгодное положение китайцев, я их очень жалел. Они чувствовали мое отношение и жаловались мне. Говорили: жизнь у них – только пушанго. Это значит, нехорошо. В ткацких помещениях, где всегда пыльно и душно, они работали по 14 – 16 часов в сутки, бросая ручной челнок то вперед, то назад. Детишки находились при них, в замусоленных рубашках и даже совсем голые.

Все же китайцы стеснялись такой обстановки. Завидя постороннего человека, мать бежит к детям утереть им носы. Но оттого, что у нее совсем нет тряпок, мать несет в глиняной черепушке воды и отмывает сопли. Но это ненадолго. Скоро под носами опять мокро, и дети размазывают эту зелень по всему туловищу.

А наших «христолюбивых» воинов эта бедность и нищета не останавливала. Они выбирали фанзы, которые казались получше на вид, заходили туда по-хозяйски, искали ценные вещи. Котлы, в которых готовили еду, разбивали прикладами, ломали без жалости. Дескать, это не люди, а нехристи, не признают настоящего бога.

Всего хуже, когда солдаты заметят где-нибудь укрывающихся от них девочек-подростков лет 15 – 16 и даже 11 – 12. Их они насиловали, несмотря на слезы и крики девочек. Такие безобразия творили даже на глазах «культурных» людей – офицеров.

Чем бы я мог помочь китайцам? Плохо, что я не знал их языка. Однако мне подсказали, что кое-где есть китайские словари с переводом на русский. И мне, хоть и с трудом, удалось такой словарь приобрести. Я так увлекся китайским языком, что учил слова даже на занятиях нашей музыкантской группы. Наш старший, видя такое дело, не раз делал мне замечания. Но удалось убедить его, как это для меня важно, и он даже иногда отпускал меня в город.

Шанго он!

В свое время в Томске, работая с Чижовым, я заработал немалый авторитет в городе. И решился написать членам общества попечения о начальном образовании и техникам, с которыми мы работали на исследовании Оби. Описал свое положение и свои переживания и попросил прислать мне фотоаппарат, мыла побольше, а также сладостей и всего такого… Мои знакомые не только быстро отозвались на мое письмо, а и рассказали о нем другим людям, которые меня даже и не знали. И я начал получать посылку за посылкой. Ребята-музыканты удивлялись, стали считать меня каким-то богачом, необыкновенным человеком. Особенно их удивляло то, что я не брал ни копейки за раздаваемые вещи.

Главное, кому я стремился хоть что-то дать, были, конечно, бедные китайцы. Получив мыло, сладости, белье и прочее, бежал к ним. В Мукдене, где бы я ни появлялся, китайцы знали меня, уважали, считали большим богачом и даже ученым человеком. Даже неудобно как-то было. Приходилось объяснять: я простой человек, а они не верили, смеялись только и говорили: ты начальник. Когда видели на моих плечах погоны рядового солдата, задумывались. А потом говорили: «Все равно ты не кули». Это, понимал я, значит, что я не простой, не рабочий человек. А как я понимал? Благодаря словарю. Я уже, хоть и плохо, говорил на ломаном китайском языке, и меня понимали. Вокруг нас всегда собирался городской народ. Слушая меня, мукденцы показывали большой палец правой руки, говоря: «Шанго он!» Это значит «хороший человек». А если показывали мизинец, значит, человек плохой.

Видя грязных детишек с коростами на головах и туловищах, я брал их и вел к ручейку, к арычку. Засучив рукава, расставив ноги, наклоняю мальчонку и прошу китайку поливать из глиняной черепушки. Отмочив коросты, начинаю натирать эти места мылом. А пена туалетного мыла привлекает своим приятным запахом. Ребятишки сгрудились, толкаются. Чуть не плачут: что-то белое, волшебное зря падает на землю! Толкаются, стараясь ухватить клочок и запихать в рот. Я это запрещал, объяснял, почему нельзя тащить в рот, что попало, ругал, но все было бесполезно. Дети, видя впервые в жизни мыльную пену, точно сходили с ума.

Ну а я, вымыв ребенка, перевязываю его бинтом и говорю: вот так вы должны лечить своих детей. Китайцы были очень довольны, показывали большой палец и кричали «Тойсё, тайфу!» Это значит «Спасибо, доктор!»

После беседы на медицинскую тему я переходил к более приятному делу – раздавал мыло, бинты, сладости. Получить что-то хотел каждый; меня, при всем выказываемом уважении, чуть не сбивали с ног. Прощаясь, китайцы говорили: «Шанго ин лай-лай тайфу». И я понимал, что меня благодарят и просят приходить еще.

Видя такую глубокую некультурность китайских людей, да еще терпящих обиду от «христолюбивых» наших воинов, я решил подать жалобу нашему комиссару в Мукдене, через которого проходили на фронт все войска. Писал о плохих поступках не только солдат, но и офицеров, которые не останавливали подчиненных в их безобразиях. Опасаясь, что мое письмо до комиссара не дойдет, я встал утром рано и побежал на вокзал. А это восемь километров. Там на путях стояли три наших вагона в полной готовности на случай отступления. Главнокомандующим был тогда генерал Алексеев, его вагон особо охранялся. И именно на нем я увидел почтовый ящик. Это-то мне и нужно!

Вагоны строго охранялись, и долго мне пришлось ждать удобного момента. Наконец, вижу, часовой зевает, отвернулся… Сую в ящик письмо. Часовой меня заметил, закричал, чтобы меня немедленно задержали, но я сумел врубиться в большую толпу на перроне и потерялся в ней. А через несколько дней в штаб полка поступила записка с вызовом к коменданту Мукдена музыканта Ершова. Комендант был в чине генерал-лейтенанта, перед ним трепетали все войска, проходившие через город.

Как я потом убедился, письмо мое было передано комиссару Леоновичу. Прочитав мою жалобу, он, видно, пожалел меня: за жалобу полковое начальство – кому же это понравится – будет меня «поднимать». И, чтобы не привлекать большого внимания, вызвал к себе простой запиской. Но старший писарь штаба полка все же доложил об этой записке адъютанту, который потребовал меня к себе:

– Ты что здесь, Ершов, устраиваешь? – закричал он. – Зачем тебя требует комиссар?

– Я не знаю, ваше благородие!

– Врешь, мерзавец! Говори правду, а то я тебе…

Может, здесь и другое обстоятельство сыграло. В карауле я не раз ходил в наш «Красный крест». А начальник его, полковник, искал среди солдат человека, который мог бы поправить погоны, эполеты, портупею… Я, конечно, вызвался и поправил ему, что нужно было. Может, поэтому комиссар требует меня: мол, ишь, какой златошвей нашелся! А ну пошел! Марш!..

В общем, не знал я, что меня ждет. А в управлении и понятия не имели, что меня затребовал комиссар. Даже делопроизводитель забегал, а он такой важный, обычно с места не сдвинется. Прошу все же обо мне доложить. А подчиненные Леоновича не идут к нему, боятся оскандалиться: зачем солдат понадобился комиссару? Ну, через некоторое время решили меня допустить.

Комиссар держит в руках мое письмо и спрашивает:

– Ты Ершов?

– Так точно, ваше превосходительство.

– Твое письмо?

– Так точно.

– Что же тебя заставило такое письмо написать?

– А то, о чем в письме говорится.

Комиссар поговорил об этом подробнее, потом спросил, где и сколько я учился, где рос, чем занимался.

– Вот ты находишься среди солдат. Что нужно сделать, чтобы безобразий не стало?

– Если бы люди были грамотные, образованные, отсюда бы вытекала сознательность и любовь к каждому человеку. Но на войне это поздно делать. Теперь только одно можно: отрезвить армию.

– Понимаю, что хочешь сказать, – сердито проговорил комиссар. – Ну, иди.

– Ваше превосходительство, разрешите мне немножко сказать.

– Давай, говори.

– Я когда сейчас пошел к вам, меня адъютант спрашивал, зачем вы меня требуете. Я не открылся, а он сильно кричал и пригрозил: дескать, если что, мы тебя… А я знаю, в военное время если сделают солдату два-три замечания, могут его без суда расстрелять.

– Ну ладно, ты иди посиди немного, я тебя позову.

Очень долго я ждал. Должно быть, ничего не придумал комиссар, так и уехал из управления. Но на следующий день поступил приказ: запретить военным чинам употреблять спиртные напитки и ханку, это вроде наркотика, в особенности нижним чинам. И господам офицерам обратить особое внимание на это нижних чинов, находящихся в городе.

Долго на меня косился адъютант, и когда я ему честь отдавал, он даже не отмахивал. Позже устроил проверку, как музыканты играют. Сделал мне замечание, что я только порчу всю музыку, и отправили меня в роту на передовые позиции.

Как чурки дровяные

Я жалел не только китайцев. Сколько пришлось пережить нашим солдатам! Как они вздыхали, как обижались на царя, что не выучил их грамоте. «Если бы мы хоть маленько что знали, то понимали бы, за что воюем, а то, как чурки дровяные!» Такие горячие желания солдат заставили меня организовать походную школу, она работала в периоды затишья между боями. А вообще, можно сказать, учил солдат на ходу. Вырезал из газет крупные буквы, произносил, как они звучат, раздавал солдатам по несколько штук. Они складывали их в коробки из-под спичек и, повторяя про себя, ходили с ними на свой солдатский труд. Даже на часах стояли и повторяли буквы. А я следил за их успехами и раздавал следующие, постепенно переходя и к письму.

Благодаря горячему желанию солдат и моему горячему желанию, дело шло очень хорошо. Об этом я написал Чижову и просил прислать кое-что необходимое. Дмитрий Иванович не замедлил прислать посылку, потом еще две. Велика было радость солдат, когда я раздавал буквари и книжечки. Я с ними много беседовал. Говорил и о китайцах, которых солдаты ненавидели. А за что? Кроме как «нехристи», они ничего не могли сказать.

В данное время, когда я эти строки пишу (декабрь 1950 – февраль 1951 года), по радио часто передают концерты китайской музыки. Это я принимаю с большим удовольствием. Вот сегодня одна китайка пела. Голос ее похож на кошачий, она как бы жаловалась на прошлую горькую жизнь… С болью в душе я слушал это ее выступление. Я ведь китайцев хорошо знал, жаль мне всегда было этих людей. А все-таки пришлось участвовать в боях против них и при этом в больших переплетах! Но я хоть остался жив и невредим.

Накануне свадьбы

Упреки от жены

После китайского восстания я опять был в Томске, но не работал у Дмитрия Ивановича, исследования Оби уже закончились. Я часто бывал в его семье как родной человек.

В это время я женился на девушке из мещанской семьи. Она была довольно красивенькая и грамотная. Жили мы хорошо, ни в чем не нуждались. Даже оставались средства, которые я тратил на беспризорников, они прятались в самых бедных кварталах. За мои траты я получал частенько упреки от жены. Ей хотелось жить только для себя. А мне хотелось и для людей. Своих детей, после того, как одного ребенка мы потеряли, она уже не хотела иметь. Во время русско-японской войны, когда меня снова мобилизовали, первое время вели переписку, сравнительно душевные письма я получал. А дальше все холоднее и холоднее… И я решил со своей семейной жизнью покончить.

Не только жена не могла понять моих расходов на беспризорников. Чижов пошучивал надо мной, называя мою помощь ребятам сизифовым трудом. Он и рассказал историю про Сизифа, который за грехи свои должен был вкатывать тяжелый камень на высокую гору, но как только он этого достигал, камень катился вниз. Я тоже начинал убеждаться в том, что разовая помощь сиротам мало им помогает. Значит надо делать приют. А как? Об этом были все мои мысли.

Очень жаль монашек

После замирения поехал за Урал, на родину. Отца и мать в живых уже не застал. Сколько лет дома не был! Очень мне не понравилось, что родители из-за их религиозных предрассудков мою сестру Таню, неграмотную, шестнадцатилетнюю, отдали в монастырь.

Монастырь от нашей деревни стоял в пяти километрах, в городе Кунгуре. На другой день я пошел туда, чтобы увидеть Таню. Она была очень мне рада. Рассказала, что ее работа здесь – помогать просфорне Настеньке выпекать для церкви просфорки. При разговоре с сестрой я заметил, что она что-то хочет сказать, но воздерживается.

– Таня, тебе, я думаю, не хочется здесь жить?

– Да, Вася, но отсюда не вырвешься.

– И много тут таких, как ты?

– Да, есть.

Домой я пошел с грустью, стало очень жаль монашек, особенно молодых. И я решил их обработать, сговорить, чтобы они сбежали, оставили монастырь.

В исполнении задуманной цели мне очень помог фотоаппарат и гитара. Хотя я на гитаре ничего большого не играл, все же мог пыли бросить в глаза некультурным людям, тем более монашкам. Сначала я заинтересовал пасечницу Юленьку. Пасека стояла не так далеко от монастыря, я стал там часто бывать, даже перетащил туда гитару. Игуменья про то не знала и давала разрешение молодым монашкам, когда они просились побывать на пасеке.

Я много снимал монашек и денег за карточки не брал. Это сделало мне большой авторитет. К тому же я еще был молодой, старался одеваться получше и показать себя интеллигентным.

Был такой случай. Узнав, что я приехал к Тане с аппаратом, Юленька быстро собралась и приехала. И стала просить меня, чтобы я заснял ее пасеку. Но для съемки было уже темно.

– Тогда завтра, – просит Юленька.

– Завтра мне лошадь не дадут. Вот если бы у вас ночевал, завтра мог бы все заснять.

Что тут поднялось!

– Нет, нет! – закричали монашки. – У нас тут мужчины не ночуют.

– А по этому случаю пусть игуменья сделает исключение, – твердо говорю я. – Вы – пчеловодка, Таня – сестра, Настенька как старшая. Идите и просите, чтобы я ночевал здесь.

Тройка согласилась. Долго девушки уламывали игуменью. Наконец, сквозь зубы она процедила:

– Ну, так и быть. Только закройте его на замок в комнате рядом с твоей, Настенька!

Хохотали монашки, возвращаясь с такой вестью.

– Василий Степанович, – спросила сквозь смех Юленька, – вы в каталажке никогда не сидели?

– Да нет.

– Вот посидите у нас. Вас велели закрыть на замок.

Монашки очень хохотали.

– А я думал, вы будете очень обижены на меня. А вы смеетесь.

Я не мог скрыть своей радости. Вечером Таня с Настенькой постлали мне постель на столе, на котором стряпают, покормили ужином и закрыли на замок. Ночью я услышал лязг тяжелых ключей и шепот Настеньки:

– Василий Степаныч, простите, что вас беспокою. У нас здесь квашонка, нам надо посмотреть, в каком она состоянии, а то ведь могут быть просфоры-то неудачные.

За Настенькой вошли старые-престарые монашки в черном. Они подошли к квашонке, развязали ее, помешали весёлкой, завязали опять и ушли обратно. После них я долго не мог уснуть. И не лежалось мне. Встал, зажег свечку, решил тоже посмотреть квашонку. И что же? Она оказалась пустая. Значит, игуменья послала старух проверять, где я нахожусь, боялась греха.

Назавтра Таня с Настенькой снова хорошо меня покормили и отправили на пасеку. Юленька была рада моему приезду, угостила и повела в цветник. Пчелы суетились, перелетали с куста на куст.