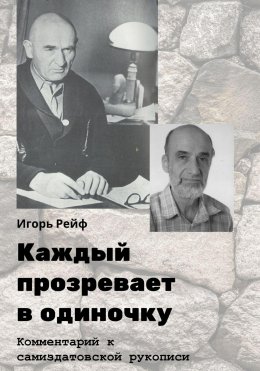

Каждый прозревает в одиночку. Комментарий к самиздатовской рукописи

Когда во второй половине семидесятых годов мне довелось работать врачом в загородном отделении 1-го Московского медицинского института, я оказался если и не очевидцем, то, во всяком случае, косвенным свидетелем страшного происшествия: на станции Новый Иерусалим перерезало тепловозом мужа нашей 30-летней медсестры Лиды Лозгачевой1. Да как страшно перерезало – не сразу, не насмерть, а оторвало правую руку и ногу, так что он минут сорок после того еще жил и скончался только в машине скорой помощи.

Много темных слухов ходило тогда вокруг этой истории. Как мог молодой, здоровый мужчина не заметить средь бела дня локомотивной сцепки? И как не увидел машинист стоящего на рельсах человека и не дал предупредительного гудка? Сам он работал в ту пору механиком в станционном депо, и видели его в тот роковой момент разговаривающим на путях с какими-то мужиками. Но что это были за люди, никто так и не дознался, а следствие быстро свернули. Лида же, его жена, долго еще пребывала в уверенности, что под сцепку муж попал не сам и что ему в этом помогли.

И вот остались три женщины – мать, жена и десятилетняя дочка. На Нину, которая неделю спустя, повязавшись черным платком, вышла на работу, страшно было смотреть, и никто при ней о ее несчастье старался не заговаривать. Но однажды заговорила она сама. Дело шло к концу рабочего дня, за окном сгущались осенние сумерки, и Лида, с которой мы остались в сестринской комнате вдвоем, пожаловалась, что устала, а впереди еще магазины, очереди и дорога домой в битком набитой электричке. «А прежде все тяжелые покупки были целиком на Вите», – как бы между прочим заметила она и понурилась.

Я осторожно спросил ее о дочке, о свекрови, и так, слово за слово, разговорились. Может быть, ей и самой хотелось кому-нибудь излить душу, а я, как говорится, подвернулся под руку, но она вдруг начала рассказывать мне о муже, которого я не знал, и рассказ этот, должен признаться, меня поразил.

Увы, Лида, как, впрочем, и большинство жен, была не слишком в курсе интересов своего супруга, хотя он их от нее не скрывал. А интересы эти были не совсем обычного свойства и касались не футбола, не рыбалки и не туристских походов, а… нашего политического устройства. И взялся он за это дело, видимо, основательно: зимой ли, летом, каждое воскресенье в течение последних полутора лет уезжал в Москву и допоздна просиживал там в библиотеке. Правда, что он там искал, Лида объяснить не могла. С ее слов выходило, что будто бы “все про Берию”. Но мне и этого оказалось достаточно. Потому что, как при вспышке магния, я вдруг узнал самого себя и свое невыразимое одиночество в ту давно уже миновавшую пору. А у него-то, в его Холщёвиках, в рабочем поселке Глебовской птицефабрики, оно, должно быть, ощущалось во сто крат острее.

Кажется, я попросил Лиду принести показать оставшиеся после мужа тетради, и она обещала. Но так и не принесла. А напоминать я не решился. Может быть, и сегодня, никому не нужные, они все еще пылятся где-нибудь в забитом старьем чулане, а дочь с зятем или внуки даже о том не подозревают. Да и могут ли эти тетради что-то сказать кому-нибудь, кроме своего хозяина? А он к ним уже не прикоснется и, следовательно, никогда не получит ответа на те взволновавшие его в глухие застойные годы вопросы, на которые нам, живущим, дало ответ само время.

* * *

Каждый прозревает в одиночку, если слегка перефразировать название известного романа Ганса Фаллады. Да, может быть коллективный гипноз, массовое ослепление, но массового прозрения не бывает. Тут потребны самостоятельные усилия души и собственный не легкий интеллектуальный поиск.

У меня это случилось лет на десять раньше Виктора – может, потому, что я все-таки жил в Москве, и какие-то разговоры и случайные самиздатовские копии на растресканной папиросной бумаге до меня иногда доходили. Но все равно непростительно поздно. Позади был уже ХХ съезд и советское вторжение в Венгрию. Позади было возвращение моей сестры из сталинских лагерей и процесс над Синявским и Даниэлем, а я все еще таил в душе какие-то иллюзии относительно возможностей существующего режима.

Пелена спала с глаз, как это нередко бывает, внезапно. И толчком к тому послужила, в сущности, песчинка – открытое письмо в защиту А.Солженицына, направленное Георгием Владимовым в президиум всесоюзного съезда писателей в мае 1967 года. Да, именно так – не письмо самого Солженицына тому же съезду, возвестившее полную бесправность независимого литератора в нашей несвободной стране, а скромное, в две странички, хоть и с блеском написанное обращение, посланное как бы ему вдогонку. Особенно запомнился заключительный оттуда абзац: «И вот я хочу спросить полномочный съезд – нация мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь же твердо, как верит он сам. Но мы-то, мы здесь причем? Мы его защитили от обысков и конфискаций? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от него липкую зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно от наших редакций и правлений, когда он искал ответа»?

Так какое же все-таки откровение нашел я для себя в этих двух страничках? В сущности, ведь ничего такого, чего бы я не знал раньше. Но Солженицына я любил, и его «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» были для меня эталоном художественной правды. А их автор – не просто писателем, а, как говорят теперь, знаковой фигурой, первой в блистательной когорте литераторов, группировавшихся вокруг «Нового мира» А.Твардовского. И что не только художественная, но и жизненная правда на стороне этих людей, сомнений у меня не вызывало.

Но если власть, тем не менее, идет на любые ухищрения, лишь бы лишить их возможности высказать эту выстраданную ими правду, то, значит, это… неправедная власть? Внезапное это открытие жгло меня, как огнем, и положительно не давало покоя. Нет, с тем шоком, что испытал я семнадцатилетним юношей, познакомившись на курсовом комсомольском собрании с текстом закрытого доклада Хрущева ХХ съезду, сравнить его было, конечно, нельзя. Но то, что Сталин тиран и кровопийца, мы уже худо-бедно, но как-то переварили. И казалось, приди ему на смену действительно честные, бескорыстно преданные делу люди, и все вернется в свое изначальное русло, пойдет «как надо», как оно было замыслено когда-то отцами-основателями советского государства.

Но ведь со смерти Сталина прошло уже пятнадцать лет. Да, конечно, за анекдоты или неосторожно брошенное слово теперь не сажают. Но выборы, например, как были, так и остаются пустой формальностью. «Современная комедия», так, кажется, называется второй том «Саги о Форсайтах», и именно его однажды придвинул мне мой бывший одноклассник, когда я зашел навестить его по случаю болезни, пришедшейся как раз на день выборов. Принесут ли ему на дом избирательную урну, поинтересовался я тогда, а он в ответ и ткнул меня в этот двусмысленный заголовок.

Впрочем, я и сам немало уже успел поразмышлять над этой проблемой и однажды, поближе познакомившись со структурой народного представительства первых лет революции, даже поделился своим внезапным «открытием» в подробном письме Хрущеву. Современная избирательная система не имеет ничего общего с теми демократическим принципами, что были провозглашены большевиками сразу после Октябрьского восстания, а термин "советский" сохранился разве что в названии нашего государства, где от первых, подлинных Советов уцелела в лучшем случае одна оболочка. И, естественно, призывал вернуться к этим отброшенным при Сталине «ленинским нормам».21

Да, колхозники имеют теперь паспорта и не закреплены за своими хозяйствами, как крепостные. Но в какой бедности, если не нищете, по-прежнему прозябает деревня. Столичный житель, я еще в 1955-м году своими глазами мог видеть, как в подшефном колхозе, куда нас посылали от института на уборку сена, женщины жали хлеб серпами. И это в пятидесяти километрах от Москвы. Что уж тут говорить о настоящей глубинке.

Эту «глубинку», кстати, я имел случай наблюдать десять лет спустя, когда под новый 1966 год отправился к своему приятелю в Ульяновскую область, чтобы вместе с ним встретить этот зимний праздник. Работал мой знакомый учителем физкультуры в сельской школе, и телефонной связи с ним не было практически никакой. Поэтому, экспромтом приняв решение о поездке, списываться я с ним не стал, а лишь по карте, на глазок, определил ближайшую от его райцентра железнодорожную станцию, взял билет и поехал.

Станция эта была город Алатырь, на самом юге Чувашии, и добираться до него нужно было с пересадкой в Рузаевке. А поезд мой был какой-то транссибирский – то ли до Красноярска, то ли до Кемерова, – но, во всяком случае, столичный, и эта столица «с ее уютом протяженным до крайней шпалы полотна» ощущалась в нем явственно, пока не сошел. Но едва сошел, сразу окунулся в иной, словно потусторонний мир. Эту ночную пересадку в Рузаевке я не забуду, должно быть, уже никогда.

Мрачное вокзальное помещение с тусклыми, как бы притушенными огнями. Хмурые лица в очереди в билетную кассу. Спящие вповалку люди в полутемном зале ожидания в донельзя спертом и каком-то кислом воздухе. И великое множество бедно одетых людей – детей, женщин, мужчин. Особенно женщин. От их плюшевых, с вороньим отливом, жакетов – этой печальной униформы российской деревни – по временам чернело в глазах. А ведь многим они заменяли выходной наряд. Их надевали, чтобы пойти в гости – все лучше, чем в ватнике.

А еще запомнилась почему-то молодая мать с ребенком на руках в очереди к буфетной стойке. Дело было уже за полночь, ребенок капризничал, ему давно пора было спать, а очередь двигалась медленно. Но никто даже не шелохнулся, чтобы пропустить ее вперед. Да и сама она стояла, безучастно уставившись глазами в одну видимую только ей точку и лишь на мгновенье приходя в себя, чтобы утихомирить ребенка. А когда подошла, наконец, ее очередь, кажется, всего и купила, что кулек дешевых «подушечек» сыну.

А до своего знакомого я, между прочим, так и не добрался. В Алатыре мела метель, и все дороги были занесены. Промаявшись часа полтора в кучке таких же жаждущих поспеть к новогоднему столу, я наконец втиснулся в переполненный автобус, который шел не по расписанию да к тому же и не гарантировал, что доставит нас до места назначения. И действительно, километров через десять, возле центральной усадьбы пригородного совхоза, водитель раскрыл двери и объявил, что дальше не поедет – дорога впереди заметена по колено. Но и возвращаться обратно он также не собирался, а, покинув машину, скрылся между домов погруженного в предутренний сон поселка. А вслед за ним разбрелись куда-то и пассажиры.

Было около восьми утра, еще не рассвело, и на остановке кроме меня не осталось ни души. Что было делать? Ловить попутку? Но за полчаса топтания на морозном ветру мимо меня не прошла ни одна. А шофер какого-то чудом вырвавшегося из снежной заверти самосвала прокричал, что дороги впереди нет и что я могу стоять тут до второго пришествия. Но если не было рейсов в одну сторону, то, следовательно, нечего было их ждать и в обратную. Возвращаться назад пешком? Но я так устал и промерз, что чувствовал, что без привычки не дойду и свалюсь в каком-нибудь в придорожном сугробе. И ведь никто не проедет и не подберет. Оставалась одна надежда – на совхозную машину.

И тут мне повезло. В только что открывшемся аккуратном домике конторы мне встретилась немолодая сутуловатая женщина – должно быть, бухгалтер – в стеганой безрукавке и с подвязанными проволокой очечками. Узнав, что я из Москвы и что застрял тут по случаю непогоды, она прониклась ко мне каким-то материнским участием и тут же, связавшись с гаражом, выяснила, что через час-полтора в Алатырь уходит совхозный газик с главным механиком. И еще напоила меня горячим чаем, потому что я в самом деле продрог до костей. А услышав, куда и зачем я ехал, моя спасительница даже всплеснула руками: «Да ведь ехать-то надо было через Ульяновск. Оно хоть и дальше, но у них автобус всегда по расписанию, да и шоссе расчищается в любую погоду».

Вот так, с опозданием, понял я, как рискованно на наших российских просторах доверяться географической карте. Но о том, чтобы добраться до цели, нечего было уже и думать. И теперь мною владело лишь одно желание – поскорей вернуться в Москву, которая виделась отсюда едва ли не земным раем. А под крышей какого вокзала или на каком перегоне доведется встречать Новый год, было уже делом десятым.

Однако в Алатыре ждало разочарование: первый и единственный местный поезд отходил только под вечер, и не на Рузаевку, а на Канаш. И – делать нечего – я поехал в Канаш, чтобы пересесть там на московский экспресс. Но что это был за поезд! Я и не знал, что где-то еще сохранились такие. Со времен не последней, а пожалуй что гражданской войны. Пяток щербатых, давно не крашеных вагонов, прицепленных к старенькой, видавшей виды «овечке»31.

На перроне, когда садились, было еще светло, но едва поезд тронулся, как быстро стемнело. Однако свет дали не сразу, и первые минут сорок так и ехали в полутьме, подсвеченной лежащими за окном снегами. Но и потом свет то загорался, то гас, а последние километров тридцать еле теплился, так что не то что читать – разглядеть лицо соседа было и то затруднительно. Но привычная ко всему вагонная публика переносила неудобства стоически. Кто-то курил, смолил папироску за папироской, не давая себе труда даже выйти в тамбур. Другие дремали, привалившись к своим безразмерным узлам, или что-то вяло жевали, разложив домашнюю снедь прямо на коленях. А мне, глядя на эти понурые без лиц фигуры, казалось, что я присутствую на съемках какого-то фильма из времен гражданской войны или военного коммунизма.

Прошу извинений у читателя за столь длинное отступление, но я не случайно так подробно остановился на этих своих «чувашских» впечатлениях. Просто хотелось показать, что мой импульс родился все же не на пустом месте, а был как бы верхушкой айсберга, массивное тело которого пряталось до поры до времени в потаенных глубинах подсознания.

Но существовала и еще одна болевая точка, что жила во мне с подростковых времен. Это арест в 1951-м году моей старшей сестры в качестве участницы антисталинской молодежной подпольной организации и ее пятилетняя лагерная эпопея. А главное – расстрел трех лидеров этой организации, которым закончился тот судебный процесс. И одного из расстрелянных я немного знал, звали его Женя Гуревич.

Небольшого роста, щуплый, если не сказать тщедушный, с мальчишеским хохолком на голове и живыми, светящимися умом глазами, он словно генерировал вокруг себя незримое энергетическое поле и, помню, мне, двенадцатилетнему, очень тогда нравился, как, впрочем, нравился, по-видимому, и сестре. И я под любыми предлогами старался попасть в ее комнату, когда он приходил к ней вместе с постоянным своим спутником и «оруженосцем» Владиком Мельниковым, смотревшим ему в рот. Конечно, я не знал содержания ведшихся за закрытой дверью бесед (его не знали и мои родители), а между тем содержание это было более чем серьезным и даже, по тем временам, смертельно опасным. Вот как много лет спустя описала его в своих воспоминаниях моя сестра:

«В один из дождливых осенних дней Женя вдруг позвонил мне и предложил встретиться. Он был чем-то взволнован. Мы бродили с ним под зонтом, и я с холодком в сердце слушала его рассказ о недавно созданной подпольной организации. Ее цель – готовить кадры к грядущей революции. Но революция – дело будущего. Пока же надо раскрывать людям глаза на несправедливость существующего строя, вести пропаганду и агитацию среди самых разных слоев населения. <…> А однажды у меня в комнате Женя объявил, что намерен провести собрание. Все чин по чину – председатель, секретарь, массы, и все в трех лицах. Он познакомил нас с «программой» организации и «манифестом». Организация называлась СДР – Союз борьбы за дело революции. Я покорно вела протокол собрания, хотя эта формальная сторона, на которой Женя настаивал, вызывала во мне протест. Все напоминало игру, но опасную игру, и я дала себе слово, что это наша последняя встреча»41.

Двух других поплатившихся жизнью заговорщиков не знала даже сестра – она увидела их лишь в день суда, который состоялся в феврале 1952 года там же, в Лефортовской тюрьме. И вот эти три смерти, конечно же, не могли не подействовать на мое полудетское воображение.

Есть такой психологический феномен – подсознательное чувство вины перед ушедшими. То самое, о котором писал А. Твардовский:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, –

Речь не о том, но все же, все же, все же…

И хотя мои представления о том, ради чего, собственно, поставили на кон свои молодые жизни эти трое, были тогда еще весьма смутными, но самый факт их гибели в том возрасте, когда другие их сверстники бегают за девочками, накачивают мускулы в спортивных залах или делают комсомольскую карьеру, не мог не саднить сердце. И еще прежде, чем написать хотя бы строчку своей “крамольной” рукописи, историю которой я собираюсь здесь рассказать, я уже знал, что она будет посвящена “памяти безвестных героев Бориса Слуцкого, Владлена Фурмана и Евгения Гуревич, погибших в дни 1952 года в возрасте неполных 20-ти лет”.