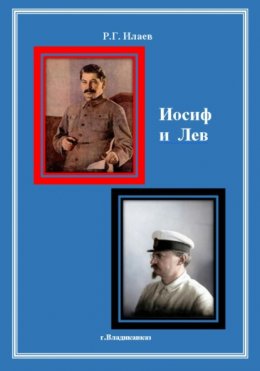

Иосиф и Лев

Предисловие

Сейчас, когда четвертый год идет СВО (специальная военная операция), в обиходе нашего российского общества вдруг стали появляться новые термины: «иностранные агенты», «шпионы», «диверсанты», «предатели», «поджигатели леса», «террористы». При И.В.Сталине такой контингент называли одним общим именем – «враги народа».

А что это за новая категория людей? Откуда взялись они в нашем либерально-демократическом обществе, где многие из этих перевертышей были далеко не бедными, а большая часть этих приматов обладала многомиллионными состояниями? Что заставило их срочно покинуть матушку-Россию?

В основном-то они сказались людишками, которые вложили свои немалые доходы в зарубежные банки и недвижимость, а с началом СВО срочно и без сожаления покинули свою бывшую Родину, боясь санкций на свои капиталы. Эти «срочники» в основном были работниками творческого труда: певцы, артисты, писатели, сценаристы, телеведущие.

Но были и представители имущих классов, занимавшие весьма высокие государственные должности: Анатолий Чубайс, отвечавший за провалы инновационной госкомпании «Роснано», также покинул нас в спешке, не забыв, однако, прихватить тринадцать миллиардов рублей, выделенных ему для внедрения в развитие промышленности, образования и науки наннотехнологий, сейчас он находится в Израиле, а «с Дону выдачи нету-с».

Сакун Борис Владиславович – экс-директор Региональной строительной компании (РСК), отвечавшей за строительство трассы М-12 в Башкортостане и Свердловской области. Взяв у государства 24 миллиарда на строительство трассы М-12, тоже сгинул на Земле обетованной. Объявлен в федеральный и международный розыск за крупнейшее мошенничество при строительстве всероссийской стройки и невыплату заработной платы рабочим.

Интересно, что «БСЛ Инжиниринг», инициировавший банкротство, выступал субподрядчиком у «Волгадорстроя» на строительстве трассы М-12. Экс-директор «БСЛ Инжиниринга»

Сергей Евгеньевич Салихов в настоящее время является фигурантом уголовного дела по обвинению в финансовых преступлениях, включая невыплату зарплаты, злоупотребление полномочиями и уклонение от уплаты налогов, а общий ущерб по делу оценивается в 1,4 млрд рублей.

В 2024 – 2025 годах двадцать генералов были отстранены от занимаемых высоких должностей, и на них были заведены уголовные дела за злоупотребление служебным положением и различного рода хищения и мошенничества. Кто они, и какими терминами обозначить их деятельность? Кажется, все вернулось на круги своя – все они «враги народа».

Рубен Альбертович Татулян, известный под псевдонимом "Робсон", родившийся в Сочи в 1969 году, сделал себе имя как бизнесмен и авторитет в криминальном мире России, с особым влиянием на Сочи. Его биография отмечена участием в нескольких судебных процессах. В период 90-х Татулян организовывал нелегальную перевозку угнанных машин через Абхазию, благодаря чему наладил контакты с криминальными элементами этого региона.

К концу 90-х, точнее в 1998 году он занял пост коммерческого директора в футбольном клубе "Жемчужина". Вскоре был избран председателем совета директоров в крупной организации, занимающейся курортным и туристическим бизнесом, в 2000 году – ОАО "Курортно-оздоровительный туристско-экскурсионный комплекс пансионат "Весна", а также фирмы "Новый век-медиа", общая площадь которых достигает примерно 70 тысяч квадратных метров. Эти объекты приносили доход в размере 850-900 миллионов рублей ежегодно.

В период 1990-х до начала 2000-х годов "Робсон" налаживает тесные отношения с ключевыми фигурами криминального мира Сочи, Краснодара и Москвы, включая таких известных личностей, как Алик Миналян (Алик Сочинский), Армен Арутюнян и Дед Хасан (Аслан Рашидович Усоян). Согласно отчетам местных СМИ Краснодара, Татулян был замешан в организации платных убийств. Рубен Татулян был помощником депутата Государственной Думы, известного российского спортсмена и политика. Продолжался этот беспредел двадцать лет, но в 2023 году на Татуляна Рубена Альбертовича было заведено уголовное дело, но пока оно велось, он с сестрой успел сбежать в Армению.

Чем же отличается 20-е годы прошлого столетия от аналогичных сегодняшних? Скорее всего, степенью ответственности и мерой наказания за противоправные действия, нанесенный ущерб государству, как с экономической, так и с политической стороны. При И.В.Сталине за экономические и политические преступления обычно сажали от десяти и выше, но в конечном итоге расстреливали, если человек не исправлялся, а продолжал настаивать на своей «правоте».

Когда в 1918 году Фани Ефимовна Каплан (в миру Фейга Хаимовна Ройтблат) стреляла в В.И.Ленина, ее судили, а затем расстреляли. Расстрелял ее комендант Кремля Мальков Павел Дмитриевич – бывший матрос Балтийского флота. Затем сжег сложенное тело террористки на территории Кремля в металлической бочке с помощью керосина.

Но, по сути, левые эсеры своей цели все же достигли: убрали с политической арены вождя российского пролетариата, сократив его существование до пятидесяти четырех лет. Одновременно с В.И.Лениным были убиты видные деятели партии В.М. Володарский и М. С. Урицкий.

Методы диверсантов-террористов сегодняшних те же самые: неоднократные попытки устранить физически Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и других руководителей нашего государства. Убийство украинской разведкой генералов Игоря Анатольевича Кириллова и Ярослава Ярославовича Москалика в Москве – яркое тому подтверждение.

Второго апреля 2023 года в помещении расположенного в центре Санкт-Петербурга кафе «Патриот» произошло убийство военкора Владлена Татарского (Максима Юрьевича Фомина) Дарьей Евгеньевной Треповой – украинской террористкой и шпионкой, за что она была приговорена к двадцати семи годам заключения в колонии строгого режима. Естественно, при И.В.Сталине ее бы немедленно расстреляли.

Любые начинания И.В.Сталина в области индустриализации, коллективизации или решения вопросов всеобщего образования и науки страны в далеких двадцатых натыкались на бешенное сопротивление оппозиции – так называемых старых революционеров, которые бредили лишь одним: личным благополучием и обладанием власти над массами трудящихся. Это сборище больных и ущербных людей, называемых оппозицией, всячески мешало развитию промышленности и сельского хозяйства.

Выступая на первой Всесоюзной, конференция работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года И.В.Сталин в своем докладе «О задачах хозяйственников» сказал следующее: «… Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Задача, стало быть, состоит в том, чтобы нам самим овладеть техникой, самим стать хозяевами дела. Только в этом гарантия того, что наши планы будут полностью выполнены, а единоначалие будет проведено. Дело – это, конечно, не легкое, но вполне преодолимое. Наука, технический опыт, знания – все это дело наживное. Сегодня нет их, а завтра будут. Главное тут состоит в том, чтобы иметь страстное большевистское желание овладеть техникой, овладеть наукой производства. При страстном желании можно добиться всего, можно преодолеть все.

Иногда спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы, придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! Нельзя снижать темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей их надо увеличивать. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР. Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочим классом всего мира.

Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют! Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость.

Били монгольские ханы.

Били турецкие беки.

Били шведские феодалы.

Били польско-литовские паны.

Били англо-французские капиталисты.

Били японские бароны.

Били все – за отсталость.

За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: “Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь”. (Из поэмы Н.А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо.) Эти слова старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: “ты обильная” – стало быть, можно за твой счет поживиться. Они били и приговаривали: “ты убогая, бессильная” – стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно.

Таков уже закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит ты не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч – значит ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться…

Ну и где И.В.Сталин был неправ? Разве на сегодняшний день русский народ в рабстве у немцев? Разве наши города бомбили, как Хиросиму и Нагасаки? Разве русских осталось всего тридцать миллионов, и они выселены за Урал, как того хотели фашистские идеологи? Значит успел И.В.Сталин вовремя поставить СССР в ряд великих держав. Перед войной наша промышленность вышла на второе место в мире по выплавке чугуна и стали, правда с месторождениями алюминия были проблемы, поэтому не успели наладить его производство в достаточных количествах, что особенно отразилось в авиационной промышленности на выпуске истребителей и штурмовиков. Спасибо американцам, что передавали нам алюминий по Ленд-лизу на первых порах, правда, за русское золото.

Войну И.В.Сталин выиграл и в кратчайшие сроки восстановил разрушенное народное хозяйство. Однако смерть вождя всех времен и народов И.В.Сталина в 1953 году привела к власти случайных людей: вначале недобитого троцкиста Н.С.Хрущева, а затем спящего генсека Л.И.Брежнева, которые занимались в первую очередь личным обогащением и лишь затем, между прочим, благосостоянием народа. Пришедшие после них: больной алкоголизмом Б.Н. Ельцин и сын репрессированного кулака М.С. Горбачев окончательно разрушили наше великое государство. Эти горе-руководители развалили Варшавский Договор, снесли Берлинскую стену, разрушили СССР, а Европа еще более стала ненавидеть Россию. Слабых не любят и уничтожают. На международных соревнованиях наши спортсмены выступают под нейтральным статусом, гимн Российской Федерации не играют, а на спинах наших спортсменов какие-то иероглифы похожие на еврейские звезды Давида, обозначающие Варшавское гетто. Сколько же и чего надо еще дать Европе, чтобы она наконец угомонилась? Не угомонится никогда, пока окончательно не уничтожат Россию и завладеют ее неиссякаемыми природными богатствами. Европа никогда не была союзницей России. Все государства Европы были союзниками гитлеровской Германии и так или иначе участвовали в войне против СССР.

В ходе Великой Отечественной войны Румыния задействовала две полевые армии – 3-ю и 4-ю, против СССР. В общей сложности в операциях участвовало около 342 000 румынских солдат и офицеров.

Против СССР в 1940 году была сформирована 2-я армия Венгрии, а в 1944 году – 8-я армия, общей численностью 425 тысяч венгерских солдат. Эти армии принимали активное участие в боевых действиях на восточном фронте.

Муссолини – дуче (вождь) Италии, как союзник отправил на Восточный фронт 8-ю итальянскую армию, общей численностью 225 тысяч солдат. В 1941—1942 годах они участвовали в захвате Украины, в боях на Дону, а с августа 1942 года – и в битве за Сталинград, где и были разгромлены.

В ходе Великой Отечественной войны Словакия задействовала одну полевую армию «Бернолак» против СССР общей численностью около 52 000 словацких солдат и офицеров. На Восточном фронте из Хорватии действовал 369-й хорватский усиленный пехотный полк в составе 100-й легкопехотной дивизии 17-й полевой армии группы армий «Юг», общей численностью около 5000 хорватских солдат и офицеров. Легион французских добровольцев общей численностью около 200 000 солдат и офицеров боролся против большевизма в составе вермахта, принимал участие в битве за Москву. Позже «легионеров» немцы использовали для борьбы с партизанским движением.

Около 23 тысяч солдат и офицеров из Бельгии принимали участие в боевых действиях на стороне Германии против СССР во время Второй мировой войны, в том числе в составе различных подразделений и легионов. Также известно, что примерно 5000 бельгийцев погибли в войне против СССР, а около 2000 были взяты в плен.

Финская юго-восточная армия в составе 6 дивизий и 1 бригады (командующий – Эрик Хейнрихс) была развёрнута на Карельском перешейке. Карельская армия в составе 5 дивизий и 3 бригад (командующий – Карл Леннарт Эш) должна была захватить Восточную Карелию, наступая по направлению на Петрозаводск и Олонец. Финские ВВС насчитывали около 300 самолётов.

В общей сложности около 50 тысяч солдат и офицеров из Голландии воевало против СССР в рядах войск СС. В частности, дивизия СС «Нордланд» была сформирована из добровольцев, в том числе из голландцев. Во время Второй мировой войны около 6 тысяч норвежских добровольцев служили в составе войск СС, а на стороне немцев воевало до 15 тысяч норвежцев, из которых 6 тысяч были отправлены на советско-германский фронт.

В мае 1942 датский корпус был отправлен на фронт, в район Демянска. С декабря 1942 датчане воевали в районе Великих Лук. В начале июня 1943 года датский добровольческий корпус был расформирован, многие из его состава, а также новые добровольцы, вступили в полк «Данемарк» 11-й добровольческой дивизии войск СС «Нордланд» (датско-норвежская дивизия). В январе 1944 дивизия была направлена под Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Затем участвовала в сражении под Нарвой. В январе 1945 дивизия воевала против Красной Армии в Померании, в апреле 1945 – в боях под Берлином. В войне против СССР погибло около 2 тысяч датчан. Число шведов, воевавших на Восточном фронте против СССР, сравнительно невелико. В части СС добровольцами пошли только 315 шведов. Они воевали под Ленинградом и даже защищали рейхсканцелярию в конце апреля 1945 года. В Великой Отечественной войне против СССР сражалось около 45 000 испанцев. Большая часть из них вошла в состав "Голубой дивизии". По некоторым оценкам, в рядах вермахта воевало более полумиллиона чехов и словаков, а в советский плен угодило 70 тыс.

В составе различных подразделений немецкой армии, в том числе и в эстонских частях, воевали эстонцы. Одной из таких частей была 1-я эстонская дивизия Waffen-SS, которая была сформирована в 1943 году. В ходе Второй мировой войны и после нее в Литве действовало около 100 тысяч участников литовского партизанского сопротивления советскому режиму, уничтожено более 30 тысяч, кроме того, около 36 800 литовцев воевали на стороне Вермахта. Около 130 тысяч латышей воевали в Красной армии, а примерно 150 тысяч служили в немецких формированиях, включая Латышский легион СС. Кроме того, после войны в Латвии действовало партизанское движение "лесных братьев", в котором, по разным оценкам, участвовало от 12 до 40 тысяч человек.

Украина дала Германии две дивизии Waffen-SS, «Галичина» и «Нахтигаль». А всего около трех миллионов украинцев воевали на стороне вермахта. По крайней мере такое количество бендеровцев выпустил троцкист – Н.С.Хрущев из мест заключения после смерти И.В.Сталина. И сейчас Россия воюет на СВО с потомками освобожденных Н.С.Хрущевым коллаборационистов. Ну и о какой любви европейских государств к России в таком случае можно говорить, наоборот, необходимо срочно модернизировать и наращивать нашу военную промышленность и никому не позволять разговаривать с нами ультимативным тоном.

В послевоенный период в Прибалтике и Западной Украине действовали вооружённые отряды («лесные братья», украинская повстанческая армия), которые вели партизанско-террористическую борьбу с властями. В Белоруссии в тот же период также действовала менее многочисленная Белорусская освободительная армия. Ответным репрессиям подвергались не только участники этих отрядов и те, кто оказывал им содействие, но и родственники этих лиц. На основании постановления Совета Министров СССР за № 390-138сс от 29 января 1949 года депортации из Прибалтики подлежали «кулаки с семьями, семьи бандитов и националистов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооружённых столкновениях, и осуждённых, легализованные бандиты, продолжающие вести вражескую работу, и их семьи, а также семьи репрессированных пособников бандитов». В результате было депортировано 94 779 человек

Специальная военная операция продолжается вот уже четвертый год. Луганская Народная Республика освобождена полностью, 25% территории Донецкой Народной Республики все еще оккупирована украинскими неонацистами, большая часть территорий Запорожской и Херсонской областей также освобождены, но где-то около 25-30% их территории все еще в руках украинских неонацистов. Однако, судя по всему, даже с прекращением открытых боевых действий на территории Российской Федерации война продолжится, приобретая новые изощренные формы диверсионно-террористической войны.

В настоящее время украинскими спецслужбами в Российскую Федерацию внедрены сотни, а то и тысячи шпионов и диверсантов. Собственно говоря, они уже действуют с началом СВО на всей территории России: поджигают леса, взрывают мосты, железнодорожные пути, многоэтажные жилые дома, муниципальные и правительственные учреждения. Диверсанты и шпионы убивают участников СВО, госслужащих, работников МВД, ФСБ, прокуратуры, а также журналистов и волонтеров.

В связи с возросшей опасностью ведения украинскими неонацистами диверсионных методов борьбы на территории Российской Федерации, соответствующим силовым ведомствам РФ необходимо разработать доктрину по борьбе с диверсионно-террористическими группами, а также с лицами, оказывающими им помощь и содействие. Для чего необходимо учесть опыт и практические наработки, проводимые СМЕРШ, МГБ и МВД СССР в оперативно-розыскных операциях по уничтожению «бендеровцев», «лесных братьев», а также забрасываемых на территорию СССР диверсантов и шпионов в период 1946-1953 годы на территории Украины и Прибалтийских республик.

Усилить меру ответственности лиц из числа местных жителей, помогающих и сочувствующих диверсантам и шпионам. Семьи предателей и оказывающих помощь диверсантам и шпионам необходимо депортировать во внутренние районы России. В связи с усилением диверсионно-террористической деятельности ВСУ возникает необходимость увеличения штатной численности структур ФСБ, ГРУ и МВД до уровня 1948-1953 годов, что потребует и выделения специального бюджетного финансирования. Если враг не сдается, его необходимо уничтожить! Но для этого необходимо единство мысли и действий всего нашего народа.

Часть I. Борьба за власть с внешними врагами.

Глава I. Красный террор в 1917- 1921 годах

Идеологическая основа существования советской власти заключалась в необходимости уничтожения так называемых буржуазных классов и «усиления классовой борьбы по мере завершения строительства социализма, ибо существовала угроза реставрации капитализма усилиями различных враждебных социальных элементов», что впервые было озвучено И.В.Сталиным на пленуме ЦК ВКП(б) в июле 1928 года. В «Кратком курсе истории ВКП(б)» также говорилось о классовой борьбе и неизбежном сопротивлении свергнутых сил и необходимости их подавления. Политические действия репрессий получили полное оправдание, ибо они рассматривались в качестве закономерной и необходимой меры, осуществлявшейся в интересах большинства народа и строительства социализма в СССР. Суть теории выражена в словах И.В.Сталина: «По мере нашего продвижения вперёд, к социализму, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться». Обосновывает эту теорию И.В.Сталин просто: ещё ни один отживающий класс не сходил добровольно с исторической арены. Если мы будем подрывать самые корни капиталистических элементов, если мы будем наступать на них, естественно, они будут оказывать бешеное сопротивление. Вот в чем «теоретическая база» обострения классовой борьбы.

И как результат, троцкист Н.С.Хрущев начал, а враждебные социальные элементы Михайло Сергеевич Горбачев и Борис Николаевич Ельцин закончили реставрацию капитализма в России, с одновременной потерей 20% территории Советского Союза.

Ну и где тут опасения И.В.Сталина были не обоснованы? По его мнению, «продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы». Этот тезис стал обоснованием как для борьбы с «правым уклоном» и троцкизмом, которые возглавляли Николай Иванович Бухарин и Лев Давыдович Троцкий, так и начинавшихся масштабных репрессий 1935-1939 годов в отношении «врагов народа», к которым относили ранее принадлежавших к «эксплуататорским классам» лиц, а также затем примкнувших к ним «троцкистов» и «правых уклонистов». Идея об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма и капитализма признавалась до самой смерти И.В.Сталина.

Сейчас термин «враг народа» еще не популярен, но с началом специальной военной операции начали применяться синонимы в отношении враждебных социальных элементов и откровенных предателей: «иностранные агенты», «завербованные шпионы», «диверсанты». Эти враждебные социальные элементы с началом СВО поджигают леса, убивают генералов, журналистов, участников СВО и активистов-волонтёров, взрывают железнодорожные трансформаторные будки, пускают под откос поезда. Открыто, не скрывая своих лиц, расстреливают сотни гражданских лиц в концертных залах и школах. Разве они не враги народа? По крайней мере, они явно не друзья, если судить по их выступлениям и действиям.

Начиная с 1960-х годов понятие о классовой борьбе трансформировалось троцкистом Н.С.Хрущевым. Он доказывал, что классовая борьба – это процесс мирного соревнования социалистической и капиталистической систем. В ходе этого соревнования решается вопрос о том, какая система возьмёт верх. В этой связи борьба двух систем выражает основное противоречие текущей эпохи.

Считалось, что под влиянием этого противоречия развёртывается революционная борьба трёх основных отрядов трудящихся: существующей мировой социалистической системы, международного рабочего и национально-освободительного движений с империализмом. Такое представление сохранялось по 1980-е годы. Чем все закончилось? Троцкисты развалили СССР и подорвали экономику великой державы, а когда началась СВО – все они дружно рванули в Западную Европу и США. А на мирное сосуществование и соревнование систем они положили или наклали – точно неизвестно.

Но на Западе появились разговоры, которые при И.В.Сталине явно не велись: «А не много ли земли у русских? А если Россию поделить между сильными мира сего!» Вот тут и закончилось мирное сосуществование, и испугавшиеся горе-руководители пригласили бывшего офицера ГРУ Владимира Владимировича Путина для восстановления былой мощи «Единой и неделимой».

Красный террор – комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917-1922 годы) против социальных групп, провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, открыто или тайно участвовавших в контрреволюционной деятельности. Террор и насилие большевики широко использовали против классовых врагов раньше, ещё до официального провозглашения декрета СНК РСФСР от 5 сентября 1918 года «О красном терроре».

Ф. Э. Дзержинский, один из идеологов и руководителей этой политики, использовал понятие «красный террор» как «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности». Включает в себя всю репрессивную политику советской власти, начиная с самосудов октября 1917 года, и определяется как логическое продолжение Октябрьской революции. Красный террор был неизбежен, так как большевистское насилие, обоснованное марксизмом как диктатура пролетариата, было направлено не против действующего сопротивления, а против провозглашённых вне закона слоёв общества: дворян, помещиков, офицеров, священников, кулаков, казаков и тому подобных. Можно рассматривать его также как крайнюю и вынужденную защитную и ответную меру, как реакцию против белого террора и международной интервенции.

Жертвами репрессий становились активные политические противники большевиков, не стеснявшиеся в применении к последним обыкновенного террора и убийств. Но были и люди, внешне не проявлявшие несогласие с политикой большевиков, открыто не призывавшие к террору против них, но втайне поддерживая радикальные методы борьбы. «Красный террор» представлял собой «широкомасштабную кампанию репрессий большевиков, строившуюся по социальному признаку и направленную против тех сословий и социальных групп, которые они считали препятствием к достижению целей своей партии». Репрессиям подвергались представители высших сословий, бывшие полицейские, жандармы, офицеры, генералы, чиновники царского правительства, священники, а также бывшие помещики и предприниматели. Вопрос в то время стоял таким образом – или мы их, или они нас.

Начало красного террора

в Кронштадте, Гельсингфорсе и Ревеле.

В ночь на третье марта 1917 года император Николай II подписал акт отречения от престола себя и своего сына в пользу своего брата Великого князя Михаила Александровича, но 9 марта 1917 года Великий князь Михаил Александрович подписал отказ от престола и тогда же манифест об этом был разослан телеграммой во все войска. Эта новость послужила сигналом к запланированному уничтожению офицеров Балтийского флота. На трапе флагманского корабля 2-й бригады линкоров «Андрея Первозванного» был застрелен начальник бригады адмирал Аркадий Небольсин.

За два дня третьего и четвертого марта 1917 года были убиты также главный командир Кронштадтского порта адмирал Роберт Вирен, начальник штаба Кронштадтского порта адмирал Александр Бутаков; командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Непенин; следом за ними – комендант Свеаборгской крепости генерал-лейтенант по флоту Вениамин Протопопов, командиры 1-го и 2-го Кронштадтских флотских экипажей Николай Стронский и Александр Гирс, командир линейного корабля «Император Александр II» капитан 1-го ранга Николай Повалишин, командир крейсера «Аврора» капитан 1-го ранга Михаил Никольский и десятки других морских и сухопутных офицеров. Всех адмиралов и офицеров, что матросы выловили в Кронштадте, приводили к Ушаковой балке и молча закалывали штыками, затем сбрасывали в овраг. Утром пятого марта на дне оврага насчитали 47 трупов офицеров флота и полицейских.

Откуда взялась такая ненависть и жестокость матросов к офицерам флота? А дело тут вот в чем: матросы на флоте проходили действительную военную службу в течение семи лет, и работа со сложными механизмами двигателей кораблей и тяжелым вооружением требовала хорошей начальной подготовки матросов. Потому матросов призывали из заводских рабочих, как наиболее грамотных и смышлёных, вот они и поступали на службу уже зараженные классовой ненавистью. Они прибывали на флот уже с идеями всеобщего равенства, братства и борьбы с эксплуататорами. А корабельные офицеры все сплошь были выходцами из высших слоев общества: князья, графья и бароны, часто позволявшие себе рукоприкладство и издевательства в отношении нижних чинов. Например, командир Кронштадтского порта адмирал Роберт Вирен за различные провинности отрывал усы у матросов, бил их кулаком по лицу в присутствии гражданских лиц в городе-крепости Кронштадт. Вот и проявилась у матросов классовая ненависть к обидчикам-эксплуататорам.

В Кронштадте главной улицей считается проспект Ленина, который ранее до революции назывался Дворянской улицей. По солнечной стороне этой улицы имели право ходить лишь представители высших сословий, а по другую сторону мещане и простой люд. И если на солнечной стороне оказывались люди из низов, городовые били женщин по щекам ладонями, а мужчин кулаками. Воспитывали значит.

По разным оценкам, тогда на базах Балтийского флота в Гельсингфорсе, Кронштадте и Ревеле погибли до ста двадцати офицеров, из которых семьдесят шесть были заколоты штыками или утоплены (в Гельсингфорсе – сорок пять, в Кронштадте -двадцать четыре, в Ревеле – пятеро и в Петрограде – двое). В Кронштадте, кроме того, были убиты не менее двенадцати офицеров сухопутного гарнизона.

С 1917 по 1920 год были убиты революционными моряками двадцать восемь адмиралов Императорского флота из ста шести, из них двадцать – в 1917-1918 годах. Для сравнения: с начала Первой мировой войны все флоты и флотилии России потеряли двести сорок пять офицеров.

Восстание левых эсеров в Москве

На V Съезде Советов, проходившем в Большом театре пятого июля 1918 года, левые эсеры активно выступили против большевистской политики, осуждая Брестский мир, продразвёрстку и комбеды. Один из лидеров левых эсеров Борис Давидович Камков (при рождении Борис Давидович Кац) пообещал присутствующим в зале большевикам «вымести из деревни продотряды и комитеты бедноты». Петроград голодал, и продразверстка была необходима для выживания рабочего класса, справиться с изъятием излишек хлеба у зажиточных крестьян помогали избранные комитеты бедноты, поддерживающие большевиков.

Левые эсеры из союзников стали превращаться в откровенных врагов революции. Мария Александровна Спиридонова на своих выступлениях всячески оскорбляла большевиков, обзывая их то предателями революции, то продолжателями политики правительства Александра Федоровича Керенского. На одном из своих многочисленных выступлений Мария Александровна окончательно дошла «до ручки», когда заявила с трибуны съезда: «Вместо свободного, переливающегося, как свет, как воздух, творчества народного, через смену, борьбу в советах и на съездах, у вас – назначенцы, приставы и жандармы из коммунистической партии». Такое фривольное поведение левых эсеров стало раздражать В.И.Ленина и его ближайшее окружение.

Одним из их требований левых эссеров являлось устранение непропорционального представительства на выборах Советов: например, на Всероссийский Съезд Советов один делегат делегировался от двадцати пяти тысяч избирателей-горожан и от ста двадцати пяти тысяч избирателей, находящихся в сельской местности. На Съезде левые эсеры получили триста пятьдесят три мандата против семисот семидесяти двух большевистских. Склонить Съезд к принятию своих требований левым эсерам не удалось.

Обстановка на Съезде с каждым днем становилась всё напряжённей. Как только в Большом театре открылся съезд Советов, большевики и левые эсеры сразу же встали на свои принципиальные – бескомпромиссные позиции, радикально отстаивая свои взгляды на существующее положение дел. Ораторы от левых эсеров обвиняли большевиков в измене делу революции и в разжигании войны между городом и деревней, большевики же, в свою очередь, упрекали их в попытках спровоцировать войну России с Германией. Левые эсеры внесли предложение выразить недоверие большевистскому правительству, отменить Брест-Литовский договор и объявить войну Германии. Когда это предложение было отклонено большевистским большинством, левые эсеры покинули съезд.

Днём 6 июля стало известно об убийстве левыми эсерами Яковом Григорьевичем Блюмкиным и Николаем Андреевичем Андреевым немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха. В связи с этим, прибыв в штаб конного отряда ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский объявил левоэсеровских наркомов Проша Перчевича Прошьяна и Карелина Владимира Александровича арестованными и потребовал от своего заместителя Попова Дмитрия Ивановича немедленной выдачи Я.Г.Блюмкина и Н.А. Андреева, угрожая, в случае отказа, расстрелом на месте. Однако он сам был немедленно арестован, разоружен и взят левыми эсерами в заложники.

В ответ на это Яков Христофорович Петерс по телефону от В.И.Ленина получил распоряжение идти в Большой театр, где проходило заседание Съезда Советов и арестовать всю фракцию левых эсеров. Со сцены Я.М.Свердловым было объявлено, что фракция большевиков собирается в соседнем здании на обсуждение вопросов повестки дня, и чтобы все большевики выходили из театра. Чекисты установили на выходе из театра проверку документов и сначала выпускали только большевиков, а затем делегатов других партий и группировок, и лишь тогда оставшиеся в театре левые эсеры были арестованы.

Главной вооружённой силой, которой могли располагать эсеры, был отряд ВЧК под командованием Д.И.Попова. Отряд состоял из финнов и матросов, насчитывал около восьмисот человек и имел на вооружении несколько орудий и броневиков.

Во время восстания левые эсеры берут в заложники двадцать семь большевистских представителей, в том числе зампреда ВЧК ЛацисаМ.И. и председателя Моссовета Петра Гермогеновича Смидовича, при этом был убит делегат съезда Николай Самуилович Абельман. Также они захватили Главпочтамт и начали рассылать антибольшевистские воззвания по городам России. К этому времени лидер левых эсеров Мария Александровна Спиридонова, явившаяся на Съезд Советов, уже сама была арестована большевиками и также взята в заложники.

Караул у штаб-квартиры ВЧК на Лубянке состоял из отряда Д.И.Попова. Из всех частей Московского гарнизона большевики смогли опереться только на латышских стрелков – все остальные части либо перешли на сторону восставших, либо объявили о своём нейтралитете. Также безуспешной оказалась попытка предупредить захват восставшими центрального телеграфа. Отправленные им туда две роты латышских стрелков были разоружены левыми эсерами. Заняв телеграф, они начали и оттуда рассылать свои воззвания.

По требованию В.И.Ленина Иоаким Иоакимович Вацетис перебросил три тысячи триста преданных большевикам латышей в Москву с Ходынского поля, где они находились в казармах. Участие латышских стрелков в подавлении левоэсеровского восстания началось рано утром седьмого июля. Латышские части в течение нескольких часов ликвидировали восстание.

Нерешительность и дезорганизованность левых эсеров привела их к провалу. Они были исключены из состава ВЧК, Свердловым было дано указание Петерсу на арест четырёхсот пятидесяти делегатов съезда – представителей от левых эсеров.

Активных участников восстания, среди которых был заместитель председателя ВЧК Вячеслав Александрович Александрович (настоящее имя – Пётр Александрович Дмитриевский) и тринадцать сотрудников ВЧК из отряда Д.И. Попова в ночь с 8-го на 9 июля были расстреляны. В тот же день партия левых эсеров была объявлена большевиками вне закона.

Большевикам удалось арестовать в Москве дополнительно до трехсот левых эсеров, а также перехватить левоэсеровский отряд в несколько десятков человек, направлявшийся в Москву из Петрограда. Второй отряд в четыреста человек, направлявшийся в Москву из Белорусии также был разоружен, причем командиры отрядов были немедленно расстреляны после задержания. В Петрограде были разоружены левоэсеровские дружины, причём в Пажеском корпусе-штаб-квартире левых эссеров было убито 10 человек, оказавших сопротивление. Бывший нарком юстиции левый эссер ШтейнбергИ.З. бежал за границу.

Часть левых эссеров бежала также в Аргентину, где некий Борис Владимирович Герман позже утверждал, что Фанни Ефимовна Каплан и Надежда Константиновна Крупская в ранней молодости какое-то время были с ним в близких отношениях. Через год он со своими сподвижниками – левыми эссерами попытался ограбить банк в Буэнос‑Айресе и был осужден на двадцать лет тюрьмы, где через несколько лет и умер.

Яков Григорьевич Блюмкин (Яков Гиршович Блюмкин) и Николай Андреевич Андреев, убившие посла Германии Мирбаха, также закончили свое земное существование весьма плачевно. Н.А. Андреев бежал на Украину к Нестору Махно в Гуляй-Поле, но в 1919 году заразился брюшым тифом и скончался. Я.Г.Блюмкин в 1929 году был расстрелян по доносу Елизаветы Юльевны Зарубиной (Эстер Иоэльевны Розенцвейг) сотрудницы ОГПУ за связь с Л.Д.Троцким.

Восстание левых эсеров в Поволжье.

Шестого июля 1918 года в Рыбинске, Ярославле, Костроме, Муроме и Симбирске, поднял мятеж командующий Восточным фронтом Красной армии левый эсер М.А.Муравьёв, которого активно поддержал бывший член Временного правительства Борис Викторович Савенков, объявившие, что «защищая власть советов, от имени армий Восточного фронта они разрывают позор Брест-Литовского мирного договора и объявляют войну Германии». Муравьёв попытался занять стратегические пункты и арестовал руководящих советских работников. Однако мятеж был подавлен после того, как Муравьёв был приглашён оставшимися верными большевикам руководителями на совещание и застрелен при попытке ареста.

Самым опасным для Советской Республики в этих обстоятельствах был начавшийся 6 июля мятеж в Ярославле и Рыбинске, где карательные действия возглавил лично Савенков. В последнем находились артиллерийские склады, часть из них была захвачена, но удержать склады и Рыбинск савинковцам не удалось. Это решило исход дела.

В городе продолжились репрессии против сторонников советской власти, но организовать оборону имеющимися собственными силами мятежники не смогли. Оборону Ярославля удерживало до полка мятежников во главе с полковником А.П.Перхуровым. Верные большевикам части, прибывшие из Казани в течение десяти дней жестоко подавили восстание, особенно отличился карательный отряд балтийских моряков. Несомненно, Муравьёв и Савенков подняли мятеж под влиянием событий в Москве, однако мятежники сумели продержаться лишь четырнадцать дней. Красные вернули контроль над городами Поволжья.

В приказе по армии и флоту от 23 июля было сообщено: «Буржуазно-офицерский мятеж в Ярославле подавлен советскими войсками беспощадно. Над Ярославлем снова развевается знамя Советской Республики». Сотни мятежников были перебиты или утоплены в Волге. Свыше тысячи пятисот захваченных белогвардейцев и членов их семей в Рыбинске, Ярославле и Муроме были расстреляны после усмирения мятежа.

В ноябре 1918 года в Москве состоялся суд над лидерами левых эсеров, обвинёнными в контрреволюционном мятеже. Революционный Трибунал при Всероссийском ЦИК Советов постановил: Д.И.Попова, объявить врагом трудящихся, стоящим вне закона, и при поимке и установлении личности расстрелять (приговор приведен в исполнение 19.05.1921года).

Я.Г.Блюмкина и Н.А.Андреева, а также девятерых членов ЦК левых эсеров П.П.Прошьяна, В.А.Карелина, Б.Д.Камкова, Д.А.Магеровского, Л. Б.Голубовского, Д. А.Черепанова, И. А.Майорова, В. Е.Трутовского, Я. М.Фишмана – заключить в тюрьму, с применением принудительных работ на три года.

М.А. Спиридонову и Ю.В. Саблина, принимая во внимание их особые прежние заслуги перед революцией, смягчить меру наказания и заключить в тюрьму сроком на один год условно.

Из всех лидеров левых эсеров спастись удалось лишь бывшему наркому юстиции И.З.Штейнбергу, быстро слинявшему за границу. Все остальные левые эсеры были расстреляны во время репрессий 1935-1940-х годов, в том числе и Мария Александровна Спиридонова.

Второго сентября 1918 года Я.М.Свердловым в обращении ВЦИК был объявлен «красный террор», как ответ на убийство левым эсером Н.Сергеевым в Петрограде министра по делам печати В.М.Володарского, покушение левой эсерки ФКаплан на Председателя Сов.Нар.Кома В.И.Ленина в Москве 30 августа и убийство в тот же день левым эсером Л.Каннегисером председателя Петро.Че.Ка. М.С.Урицкого.

Решение было подтверждено постановлением Совнаркома от 5 сентября 1918 года и подписанно: Наркомом юстиции Д.И.Курским, Наркомом внутренних дел ГИ.Петровским, управляющим делами СНК В.Д.Бонч-Бруевичем.

В первые два дня после убийства Урицкого в Москве и Петрограде было расстреляно пятьсот двенадцать человек, из ранее задержанных и содержавшихся в тюрьмах по решению ВЧК. Общее количество жертв красного террора в Петрограде к октябрю 1918 года достигло почти восемьсот человек расстрелянных и более шести тысячи арестованных. Общее количество жертв красного террора в Москве после покушения на В.И.Ленина к ноябрю 1918 года достигло более тысячи человек расстрелянных и более пяти тысячи арестованных.

Красный террор в Крыму в 1917-1920 годах.

Уже в декабре 1917 г.в Севастополе по приговору военно-революционного трибунала прошли первые расстрелы шестидесяти двух офицеров, отказавшихся присягать молодой Республике Советов. Расстрелы производились по рекомендациям судовых команд. Жертвами декабрьских убийств пали восемь сухопутных и сто двадцать морских офицеров. Расстрелы были инициированы Севастопольским военно-революционным комитетом во главе с Ю.П.Гавеном.

В январе 1918 года в Крыму начались массовые чистки контрреволюционеров, принадлежавших к высшим сословиям и бывших царских офицеров. В ночь на первое января в Симферополе убиты по минимальным данным более тысячи человек, в том числе до семисот офицеров и членов их семей. Значительную часть убитых составили офицеры Крымского Конного полка, которые подверглись массовым избиениям со стороны севастопольских матросов и красногвардейцев.

В ходе красного террора в Евпатории было арестовано более восьмисот человек, преимущественно бывших офицеров участников Первой мировой войны, находившихся здесь на излечении в курортно-санаторных учреждениях. Казни белых офицеров производились матросами на транспорте «Трувор» и крейсере «Румыния». Организаторами расправ выступили руководители местного ревкома – А.П.Немич, Ж.А.Миллер, Н.М.Дёмышев, Х.Г.Кебабчианец, С.П.Немич.

В ходе красного террора в Ялте большевики расстреляли более двухсот представителей высших сословий и офицеров. Расстрелы проводили матросы с миноносцев «Керчь», «Хаджибей» и транспорта «Прут».

После того, как Русская армия, возглавляемая Петром Алексеевичем Врангелем, оставила Крым, на территории полуострова осталось значительное число офицеров и солдат, которые отказались его покинуть.

Шестого декабря 1920 года Владимир Ильич Ленин телеграфировал: «Сейчас в Крыму 300 000 буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмём их, распределим, подчиним, переварим».

Четырнадцатого ноября был создан Крымский ревком, которому были предоставлены неограниченные полномочия. Возглавил его Бела Кун, членами стали Лиде, Гавен, Меметов, Идрисов и Давидов-Вульфсон. Позднее в состав ревкома вошла Розалия Самойловна Землячка и Иван Дмитриевич Папанин, возглавивший Симферопольскую ЧК. Да, это и был будущий заслуженный полярник, который с наганом устанавливал революционный порядок в Крыму.

По его собственным более поздним воспоминаниям: «Пришлось не на море, а на суше против всякой нечисти контрреволюционной бороться. В Крыму селились отставные офицеры, вышедшие на пенсию. В деревнях же было засилье кулаков. Все эти люди являлись «вредными насекомыми и подлежали дискриминации, а по возможности – физическому уничтожению». «Ленинская правда», – объяснял И.Д.Папанин О.Ю.Шмидту, – была настолько понятной, доходчивой, что народные массы – и я с ними – не могли ее не принять».

Крымревком сразу же установил на полуострове режим чрезвычайного положения и начал проводить политику террора, жестокость которого превосходила уровень террора в других регионах. Шестнадцатого ноября главой ВЧК Феликсом Эдмундовичем Дзержинским был отдан приказ о начале очистки Крыма «от контрреволюционеров». Общее руководство было поручено Георгию Леонидовичу Пятакову. Семнадцатого ноября вышел его приказ:

– об обязательной регистрации всех иностранных граждан;

– всех лиц, прибывших в Крым с июня 1919 года;

– всех офицеров, чиновников военного времени и бывших служащих и работников Добровольческой армии.

Зарегистрировавшихся сначала собирали в казармах, а затем отвозили в тюрьмы. Вскоре задержанных стали расстреливать, вешать, топить в море. Основными руководителями террора были Бела Кун и Розалия Самойловна Землячка, однако существенную роль сыграли также Крымская ЧК и особые отделы Красной армии. В частности, с участием заместителя начальника особого отдела Южного и Юго-Западного фронтов Е.Г.Евдокимовым. В результате деятельности возглавляемого им отдела было арестовано двенадцать тысяч человек, где числились тридцать бывших губернаторов, более пятидесяти генералов, более трехсот полковников и столько же «контрразведчиков и шпионов».

Террор в Крыму касался самых широких социальных и общественных групп населения: офицеров и военных чиновников, солдат, земских деятелей, журналистов, инженеров, бывших дворян, священников, крестьян-кулаков. Точная цифра убитых и утопленных белогвардейцев неизвестна. Однако историк С.П.Мельгунов в своей книге пишет, что согласно официальным данным было расстреляно и утоплено в Черном море 56 000 человек.

Масштабный террор вызвал недовольство некоторых слабонервных советских работников и привёл к конфликту между руководителями Крыма. На полуостров прибыл представитель ЦК М.Х.Султан-Галиев. Изучив сложившееся положение дел, он направил в Москву закрытый доклад, где он указал конкретные факты и фамилии.

И уже в мае 1921 года в Крым была направлена комиссия ЦК и СНК РСФСР. Бела Кун и Розалия Землячка были отозваны. Однако будущий полярник и исследователь Арктики, дважды герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин, пользовавшийся большим доверием у Ф.Э.Дзержинского и В.И.Ленина, остался на своем посту.

В секретной шифрованной телеграмме начальнику особого отдела Юго-Западного и Южного фронтов В.Н.Манцеву Ф.Э.Дзержинский писал: «Примите все меры, чтобы из Крыма не прошли на материк ни один белогвардеец… Будет величайшим несчастьем республики, если им удастся просочиться». И.Д.Папанин после ознакомления с телеграммой Ф.Э. Дзержинского принял приказ как руководство к действию и террор в Симферополе принял организованную форму. Пик проводимых им расстрелов пришёлся на ноябрь 1920 года – март 1921 года. Расстрелы продолжались до мая 1921 года. В Симферополе и округе было казнено около двадцати тысяч человек.

Что касается дальнейшей судьбы представителя ЦК М.Х.Султан-Галиева, то за систематические доносы на своих товарищей по партии и осуждение их деятельности в Крыму он будет арестован, обвинен в местничестве и национализме, и в 1940 году по приговору Военной коллегии Верхнего суда СССР расстрелян. Бела Кун, также будет арестован в 1938 году и в августе того же года расстрелян, но уже за связь с троцкистами. Гергий Леонидович Пятаков – руководитель красного террора в Крыму будет арестован в сентябре 1936 года по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Расстрелян первого февраля 1937 года.

Своей смертью умрут лишь Розалия Самойловна Землячка и Иван Дмитриевич Папанин. Р.С. Землячка до конца жизни проживала в знаменитом доме на Набережной. Умерла в 1947 году, урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. И.Д.Папанин – дважды герой Советского Союза, в 1939-1946 годах работал начальником Главсевморпути. С 1949 до 1951 года был заместителем директора Института океанологии АН СССР по экспедициям, с 1969 года и до конца жизни возглавлял Службу космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР. Председатель Московского филиала Географического общества СССР. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов от Карельской АССР. Умер в 1986 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Часть II. Внутрипартийная борьба за власть.

Глава II. Уничтожение оппозиции и разгром «троцкизма» в СССР и 1920-1940 годы.

Группа демократического централизма

Группа демократического централизма «децистов» – группа в РКП(б), возникшая в начале 1919 года. Возглавляли «децистов» лидеры «левых коммунистов»: Т.В.Сапронов, В.В.Осинский, М.С.Богуславский, Я.Н.Дробнис, А.С.Бубнов, В.В.Косиор, В.Н.Максимовский, В.М.Смирнов.

Уже к 1920 году они создали отдельную фракцию, которая и стала основой «Группы демократического централизма». После решения X съезда РКП(б) о роспуске всех антибольшевистских партий, часть «децистов» продолжила борьбу, следствием чего явилось решение XV съезда ВКП(б) об исключении 23 членов группы из партии, а также их деятельность была расценена как антиреволюционная. Многие представители группы принадлежали ранее к фракции «левых коммунистов» или к «военной оппозиции». Демократический централизм или «децисты» одержимо противопоставляли себя ЦК ВКП(б), выступали против всех решений партии и советских органов, на IX съезде – против единоначалия в руководстве предприятиями, а после X съезда, запретившего фракции и группировки в РКП(б) – за свободу фракций и групп внутри партии. В 1923 году «децисты» поддержали Л.Д.Троцкого и стали составной частью Левой оппозиции. В 1937-1940 годы все они, как неугомонные троцкисты были расстреляны, включая бывших «децистов», отошедших от оппозиции ещё в середине 1920-х годов.

Рабочая оппозиция

«Рабочая оппозиция» – враждебная советской власти группа, организовавшаяся в РКП(б) в начале 1920 года и выступавшая за передачу управления народным хозяйством профессиональным союзам, но не ЦК РКП(б), возглавляемым В.И.Лениным.

Во главе группы стояли троцкисты А.Г.Шляпников, С.П.Медведев, А.М.Коллонтай, Ю.Х.Лутовинов, Н.А.Кубяк И.И.Кутузов, С.А.Лозовский, Л.С.Киселёв, С.Н.Медведев. Регулировщиками близких по духу соратников были Л.Д.Троцкий и В.И.Невский. Враждебная группа существовала до 1922 года, когда была разгромлена на XI съезде РКП(б).

Все участники «Рабочей оппозиции», так или иначе являвшиеся сподвижниками Л.Д.Троцкого, были расстреляны в 1937 году, как неисправимые троцкисты. Избежала высшей меры наказания лишь А.М.Коллонтай окончательно отрекшаяся от троцкизма и перешедшая на работу в министерство иностранных дел, вначале послом в Норвегию, а затем в Швецию. Бывшая троцкистка отошла от политики, но нашла новое увлечение, до конца жизни все ее секретари были молодые породистые мужчины. Вот к чему приводит тлетворное оппозиционное влияние.

Лидеры «Рабочей оппозиции» выступали за разграничение прав и обязанностей партии, Советов депутатов и профессиональных союзов, считали, что РКП(б) оторвалась от рабочих масс, превратилась в «касту бюрократов и карьеристов», «перегруженную ин теллигенцией», и оттеснила рабочий класс от управления государством, защищали принцип коллективного рабочего управления предприятиями, предлагали передать управление народным хозяйством Всероссийскому съезду производителей, объединённых в профсоюзы. «Рабочая оппозиция» выступила со своей платформой в ходе дискуссии о профсоюзах.

На X-м съезде РКП(б) в марте 1921 взгляды «Рабочей оппозиции» были квалифицированы как анархо-синдикалистский уклон, ведущий к подрыву руководящей роли партии. Тем не менее, её сторонники составили десять процентов от делегатов съезда. Пропаганда этих взглядов была признана несовместимой с принадлежнотью к РКП(б).

В феврале 1922 года участники «Рабочей оппозиции» направили делегатам конференции Коминтерна «Заявление 22-х», к которому позднее присоединились А.М. Коллонтай и сотрудница Коминтерна З.Л.Шадурская. В нём говорилось о социальном перерожнии РКП(б), о подавлении её центральными органами самостоятельности и инициативы рабочих, противодействии свободным выборам в профсоюзные органы, о том, что всё это способствует массовому выходу рабочих из партии. Рассмотрением «Заявления» занималась специальная комиссия Коминтерна, на основании её выводов расширенный пленум Исполкома Коминтерна в марте 1922 года признал «жалобы русских товарищей» на РКП(б) безосновательными, противоречащими резолюциям X-го съезда РКП(б) и интересам российского пролетариата. XI-й съезд РКП(б) в 1922 году осудил фракционную деятельность «Рабочей оппозиции», а в период 1937-1938 годов большинство её участников были арестованы и расстреляны.

Левая оппозиция

«Левая оппозиция» – условное название политического течения внутри РКП(б) и ВКП(б) в 1920-е годы. В разное время наиболее известными её представителями были Лев Давидович Троцкий, Евгений Алексеевич Преображенский, Тимофей Владимирович Сапронов, Карл Бернгардович Радек, Леонид Петрович Серебряков, Иван Никитич Смирнов, Христиан Георгиевич Раковский, Лев Семенович Сосновский, Александр Константинович Воронский, Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев, Надежда Константиновна Крупская.

Левая оппозиция начала оформляться в ходе внутрипартийной борьбы в период болезни Ленина и особенно после его смерти в январе 1924 года. Линия борьбы проходила между Л.Д.Троцким и его сторонниками, в том числе подписавшимися в октябре 1923 года под «Заявлением сорока шести» – с одной стороны, и триумвиратом в составе Г.Е.Зиновьева, И.В.Сталина и Л.Б.Каменева и их сторонниками – с другой.

«Заявление 46-ти» в Политбюро ЦК РКП(б)

15 октября 1923 г.

Совершенно секретно

В Политбюро ЦК РКП(б)

Чрезвычайная серьезность положения заставляет нас (в интересах нашей партии, в интересах рабочего класса) сказать вам открыто, что продолжение политики большинства Политбюро грозит тяжкими бедами для всей партии. Начавшийся с конца июля этого года хозяйственный и финансовый кризис, со всеми вытекающими из него политическими, в том числе и внутрипартийными последствиями, безжалостно вскрыл неудовлетворительность руководства партией, как в области хозяйства, так и особенно в области внутрипартийных отношений. Случайность, необдуманность, бессистемность решений ЦК, не сводящего концов с концами в области хозяйства, привели к тому, что мы при наличии несомненных крупных успехов в области промышленности, сельского хозяйства, финансов и транспорта, успехов, достигнутых хозяйством страны стихийно, не благодаря, а несмотря на неудовлетворительное руководство, или, вернее, на отсутствие всякого руководства, не только стоим перед перспективой приостановки этих успехов, но и перед тяжелым общеэкономическим кризисом…

Список имен, подписавших «Заявление 46-ти»:

Аверин, Василий Кузьмич

Альский, Аркадий Осипович

Антонов-Овсеенко, Владимир Александрович

Белобородов, Александр Георгиевич

Богуславский, Михаил Соломонович

Бош, Евгения Богдановна (Готлибовна)

Бреслав, Борис Абрамович (Янкель Бер)

Бубнов, Андрей Сергеевич

Бык (Бек), Иосиф Моисеевич

Ваганян, (Тер-Ваганян) Вагаршак Арутюнович

Васильченко, Семен Филиппович

Венедиктов, Александр Георгиевич

Воронский, Александр Константинович.

Гольцман, Абрам Зиновьевич

Данишевский, Карл Юлий, Христианович

Дробнис, Яков Наумович

Дудник Ф. [Аким Минович]

Жаков, Михаил Петрович

Кассиор (Косиор) Владислав Викентьевич

Коваленко Пётр Арсентьевич

Коганович Петр Кириллович

Левитин, Марк Филиппович

Лобанов, Михаил Иванович

Ловацков, Филипп Иванович

Максимовский, Владимир Николаевич

Месяцев, Павел Александрович

Минкин, Александр Еремеевич

Муралов, Николай Иванович

Бесчетверной, Николай Ильич (Николаев)

Осинский Н. (Валериан Валирианович Оболенский)

Полюдов, Евгений Венедиктович

Преображенский, Евгений Алексеевич

Пузаков, Алексей Михайлович

Пятаков, Георгий Леонидович (Фарбман Рафаил Борисович)

Розенгольц, Аркадий Павлович

Сапронов, Тимофей Владимирович

Серебряков, Леонид Петрович

Смирнов, Владимир Михайлович

Смирнов, Иван Никитич

Сосновский, Лев Семенович

Стуков, Иннокентий Николаевич

Харечко, Тарас (Григорий) Иванович

Шмидель, Оскар Карлович

Эльцин, Борис Михайлович

Яковлева, Варвара Николаевна

Крупская Надежда Константиновна

Восьмого октября 1923 года Л.Д.Троцкий направил письмо членам Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии РКП(б), но свою подпись под Заявлением не поставил, наверное, забыл поставить.

В письме он назидательно писал о необходимости введения планового хозяйства и начале индустриализации в РСФСР, указал на отсутствие внутрипартийной демократии в Политбюро и Центральном Комитете ВКП(б) при решении хозяйственных вопросов. Это, по его мнению, приводило к принятию необдуманных решений, заложивших основы экономического кризиса.

Пятнадцатого октября 1923 года сорок шесть партийных работников, представлявших «Левую оппозицию» подписали обращение в Политбюро ЦК РКП(б), вошедшее в историю как «Заявление сорока шести». С этого письма фактически началась история «Левой оппозиции» внутри коммунистической партии. В Заявлении говорилось об установлении в партии режима фракционной диктатуры, о подавлении любого инакомыслия под благовидным предлогом сохранения единства партии и о том, что самонадеянные узурпаторы не могут, как это доказал кризис, «свести концы с концами в экономической области». Октябрьский пленум ЦК и ЦКК РКП(б) осудил это выступление.

Тем не менее, И.В.Сталиным было внесено предложение на пленуме об открытии дискуссии о внутрипартийной демократии (открыла её статья Г.Е.Зиновьева «Новые задачи партии» от седьмого ноября 1923 года). В газете «Правда», редактором которой тогда был Бухарин, публиковались статьи как сторонников большинства ЦК, так и представителей оппозиции.

Пятнадцатого декабря 1923 года в газете «Правда» была опубликована статья И.В.Сталина «О дискуссии, о Рафаиле, о статьях Е.А.Преображенского и Т.В.Сапронова и о письме Л.Д.Троцкого».

«…Как думает лечить Т.В.Сапронов недочёты нашей внутрипартийной жизни? Его лекарство такое же простое, как и диагноз. “Пересмотреть наш офицерский состав”, снять с постов нынешних работников – таково средство Сапронова… В рядах оппозиции имеются такие, как А.Г.Белобородов, «демократизм» которого до сих пор остался в памяти у ростовских рабочих; Розенгольц, от «демократизма» которого не поздоровилось нашим водникам и железнодорожникам; Г.Л.Пятаков, от «демократизма» которого не кричал, а выл весь Донбасс; А.И.Альский (Мальский Аркадий Иосифович), “демократизм” которого всем известен; Бык, от “демократизма” которого до сих пор воет Хорезм. Думает ли Т.В.Сапронов, что, если нынешних “партийных педантов” сменят поименованные выше “уважаемые товарищи”, демократия внутри партии восторжествует? Да будет мне позволено несколько усомниться в этом…».

На партийных собраниях шли дискуссии и принимались резолюции – в поддержку ЦК РКП(б)и осуждением лидеров «Левой оппозиции»

Прошедшая в январе 1924 года XIII партийная конференция осудила взгляды Л.Д. Троцкого, Е.А.Преображенского, Г.Л.Пятакова, К.Р.Радека и других членов оппозиции. Они были обвинены во фракционности и нарушении резолюции X съезда РКП(б) «О единстве партии», а также в «меньшевистском уклоне».

Семнадцатого января 1924 года И.В.Сталин сделал на XIII партконференции официальный доклад «О партстроительстве»:

«…Ошибка Л.Д.Троцкого в том и состоит, что он противопоставил себя ЦК и возомнил себя сверхчеловеком, стоящим над ЦК, над его законами, над его решениями, дав тем самым повод известной части партии повести работу в сторону подрыва доверия к этому ЦК…

Вторая ошибка, допущенная Троцким, состоит в том, что за весь период дискуссии Троцкий вел себя двусмысленно, грубо игнорируя волю партии, желающей узнать его действительную позицию, и дипломатически увертываясь от вопроса, в упор поставленного целым рядом организаций: за кого же, в конце концов, стоит Троцкий, – за ЦК или за оппозицию? …

Третья ошибка, допущенная Троцким, состоит в том, что он в своих выступлениях партийный аппарат противопоставил партии, дав лозунг борьбы с «аппаратчиками». Большевизм не может принять противопоставления партии партийному аппарату. Из чего состоит наш партийный аппарат реально? Аппарат партии – это ЦК, областные комитеты, губернские комитеты, уездные комитеты. Подчинены ли они партии? Конечно, подчинены, ибо они на 90 % выбираются партией. Ведь без этого у нас партийная работа немыслима. Ведь это какой-то бесшабашный анархо-меньшевистский взгляд, отрицающий самый принцип руководства партийной работой. Я боюсь, что Троцкий, которого я, конечно, не думаю поставить на одну доску с меньшевиками, таким противопоставлением партийного аппарата партии дает толчок некоторым неискушенным элементам нашей партии встать на точку зрения анархо-меньшевистской расхлябанности и организационной распущенности. Я боюсь, что эта ошибка Троцкого поставит под удар неискушенных членов партии – весь наш партийный аппарат, – аппарат, без которого партия немыслима.

Четвертая ошибка, допущенная Троцким, состоит в том, что он противопоставил молодежь кадрам нашей партии, что он бросил голословное обвинение в перерождении наших кадров. Троцкий поставил нашу партию на одну доску с партией социал-демократов в Германии, сослался на примеры о том, как некоторые ученики Маркса, старые социал-демократы, перерождались…

Пятая ошибка, допущенная Троцким, состоит в том, что он в своих письмах дал повод и дал лозунг равняться по учащейся молодежи, поэтому «вернейшему барометру нашей партии». «Молодежь – вернейший барометр партии, резче всего реагирует на партийный бюрократизм», – говорит он в своей первой статье. И чтобы не было сомнений, о какой молодежи идет речь, Троцкий во втором письме добавляет: «Особенно остро, как мы видели, реагирует на бюрократизм учащаяся молодежь». Если исходить из этого положения, абсолютно неправильного, теоретически неверного, практически вредного, то надо идти дальше, дав лозунг: «Побольше учащейся молодежи в нашей партии, шире двери для учащейся молодежи в нашей партии».

До сих пор дело обстояло так, что мы ориентировались на пролетарский сектор нашей партии и говорили: шире двери партии для пролетарских элементов, да растет наша партия за счет пролетарской части. Теперь у Л.Д.Троцкого эта формула переворачивается вверх ногами. Л.Б.Каменев в своём выступлении на XIII съезде в мае 1924 года заявил, что попытка Троцкого опереться на молодёжь и устроить в партии «революцию» крайне опасна; по его мнению, истинным «барометром» партии являются «новобранцы» ленинского призыва…».

Троцкий из-за болезни не принял участия в работе XIII партконференции, и на следующий день – восемнадцатого января, отбыл в Сухуми. На момент смерти В.И.Ленина 24 января 1924 года Л.Д.Троцкий всё ещё находился на лечении в Сухуми, и так и не прибыл на похороны основателя партии.

За редкими исключениями оппозиционеры подчинились решению большинства партии. Е.А.Преображенский и Л.Д.Троцкий безуспешно пытались оспорить обвинения в адрес оппозиции. Оппозиция также была осуждена V конгрессом Коминтерна.

В конце января 1925 года состоялся пленум ЦК и ЦКК РКП(б), который подвёл итоги «Литературной дискуссии». Статья Л.Д.Троцкого «Уроки Октября» была признана извращением истории большевизма и Октябрьской революции, а её автор был обвинён в попытке подмены ленинизма троцкизмом. Л.Д.Троцкий подал в отставку с постов народного комиссара военно-морских дел и председателя Революционного военного совета.

«Новая оппозиция»: 1925-1926 годы

Лидеры «Новой оппозиции»: Л.Д.Троцкий, Л.Б.Каменев, Г.Е.Зиновьев, П.А.Залуцкий, М.М.Лашевич, Г.Я.Сокольников, Н.К.Крупская, Г.Е.Евдокимов, Г.И.Сафаров

В конце апреля 1925 года в Москве состоялась XIV партийная конференция. В докладе председателя Совнаркома СССР Алексея Ивановича Рыкова «О кооперации» и в принятой по нему резолюции провозглашалась принципиально новая политика в деревне. Он признавал, что этот поворот в аграрной политике будет неизбежно сопровождаться увеличением батрачества и развитием буржуазных отношений на селе; но при этом заявил, что разделение верхушки деревни на кулака и «зажиточного, богатого крестьянина», «хозяйственного мужика» неправомерно, что такую грань провести невозможно. Все зажиточное крестьянство Рыков объединил понятием «буржуазный слой» и призвал «признать неизбежность при современном восстановительном процессе роста в деревне отношений буржуазного типа». Н.И.Бухарин охарактеризовал новый курс как «развитие нэпа в деревне, которого до сих пор почти не было».

Одновременно конференция приняла выдвинутую И.В.Сталиным ещё в декабре 1924 года «теорию построения социализма в одной стране». В резолюции «О задачах Коминтерна и РКП(б) в связи с расширенным Пленумом ИККИ» резкой критике была подвергнута идея о невозможности построения «полного социалистического общества в такой отсталой стране, как Россия, без „государственной помощи“ (Л.Д.Троцкий) более развитых в технико-экономическом отношении стран»; партия, говорилось в резолюции, «должна прилагать все усилия к тому, чтобы строить социалистическое общество в уверенности, что это строительство может быть и наверняка будет победоносными». Рождение этого тезиса, как считает В.Роговин, было продиктовано логикой борьбы с «троцкизмом».

Объединение всех слоёв зажиточного крестьянства в «буржуазный слой», в котором Г.Е.Зиновьев и Л.Б. Каменев усмотрели завуалированную ставку на кулака, и теория И.В.Сталина построения социализма в одной стране окончательно раскололи правящий триумвират, который первую трещину дал ещё летом 1923 года и превращался в фикцию по мере того, как И.В.Сталин сближался с Бухариным. В период между XIV конференцией и XIV съездом партии сложилась так называемая «новая оппозиция», или «ленинградская», хотя в её составе было и немало москвичей. Лидерами и активными её участниками также были Григорий Сокольников, Надежда Константиновна Крупская, Григорий Еремеевич Евдокимов, Пётр Антонович Залуцкий, Георгий Иванович Сафаров и другие.

Взгляды «новой оппозиции» были сформулированы в так называемой «Платформе четырёх» (Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, Г.Я.Сокольников и Н.К.Крупская) критиковавшей, в первую очередь, экономический поворот в деревне, внутрипартийный режим- в чём «ленинградцы» солидаризировались теперь с оппозицией 1923 года, а также теорию построения социализма в одной отдельно взятой стране. На XIV съезде партии (декабрь 1925 года) Крупская поддержала «новую оппозицию» – Григория Евсеевича Зиновьева и Льва Борисовича Каменева в их борьбе против И.В.Сталина. Последний назвал выступление Н.К.Крупской на съезде «чушью». В ответ Надежда Константиновна Крупская заявила о намерении эмигрировать в Великобританию. Это заявление жены В.И.Ленина освещалось в зарубежной прессе. Впоследствии Н.К.Крупская одумалась и вышла из всех оппозиций, более того, она стала настойчиво призывать и других оппозиционеров примкнуть к позиции ЦК, выступала на пленумах ЦК партии и в СМИ, голосовала за предание суду Николая Ивановича Бухарина, за исключение из партии Льва Давыдовича Троцкого, Григория Евсеевича Зиновьева, Льва Борисовича Каменева. Умерла дама от перитонита в день своего рождения в 1939 году, переела подаренный на день своего рождения торт от товарища И.В.Сталина. А все остальные 46 оппозиционеров были расстреляны в 1936-1940 годах.

Как идеолог коммунистического воспитания и заместитель наркома просвещения РСФСР Крупская Н.К. нанесла большой вред новаторской педагогической системе, разработанной Антоном Семеновичем Макаренко. После её критических выступлений А.С.Макаренко был снят с руководства колонией имени А.М.Горького, а затем и колонией имени Ф.Э.Дзержинского. Подвергаясь ее систематическим преследованиям, А.С.Макаренко внезапно скончался от инфаркта миокарда в электричке под Москвой в 1939 году, извела значит Надежда Константиновна Крупская именитого педагога.

Одним из мишеней критики Н.К.Крупской стали и детские произведения Корнея Иванович Чуковского (Николая Эммануиловича Левенсона). В феврале 1928 года «Правда» поместила статью Н.К.Крупской «О «Крокодиле» Чуковского». Критика «вдовы» В.И.Ленина – подпольная кличка «Селедка» – означала в то время фактический запрет на профессию. В декабре 1929 года Чуковский опубликовал в «Литературной газете» письмо, в котором отрёкся от своих сказок и крокодила, и после этого до 1942 года не написал ни одной сказки в стихах.

Объединённая оппозиция: 1926 – 1927 годы

В 1926 году происходит объединение сторонников Л.Д.Троцкого и «Новой оппозиции», а также некоторых бывших участников «Рабочей оппозиции» и группы демократического централизма. Ещё в 1923 году к Левой оппозиции присоединилась так называемая «грузинская оппозиция» во главе с Буду Мдивани, Сергеем Кавтарадзе, Котэ Цинцадзе, Михаилом Окуджавой и Николаем Окуджавой.