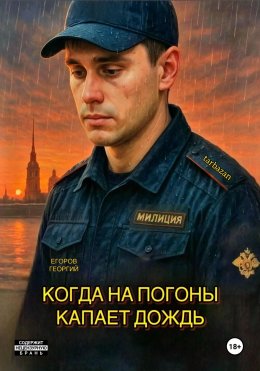

Когда на погоны капает дождь

ГЛАВА 1 «ТЯЖЕЛОЕ НАЧАЛО»

– «Давным-давно в одной далёкой-далёкой галактике…» – так бы начал кто-то пафосный, в мантии и с лазерным мечом наперевес. Но я не Джедай, и мантия у меня максимум – халат с вытянутыми локтями. Поэтому начну по-нашему, по-земному.

Меня зовут Егор. Фамилия – Дымов. Самый обычный парень. Таких, как я, сотни: в автобусах, в очереди за шавермой, в метро с наушниками на всю башку. Родился в Ленинграде, но не успел оглянуться, как город снова стал Санкт-Петербургом. Местные чиновники устроили опрос: мол, вернём ли историческую справедливость? Вернули. Через три месяца, 6 сентября 1991 года, Ленинград официально превратился обратно в Питер. А я – из ленинградского школьника стал петербуржским недоучкой.

Люблю свой город – в нём кусочки Европы на каждом углу. Немного Голландии, щепотка Франции, пара мазков Швеции, и всё это сверху залито русским духом и утренним дождём. Говорят, Пётр I вдохновлялся Амстердамом, но что-то пошло не по плану, и теперь у нас на одной улице могут стоять французские балконы, итальянские арки и лужа по колено.

Школа у меня была обычная, советская – со стендами, портретами и запахом столовки, который держится в памяти крепче химических формул. Учился я неважно. Особенно в старших классах. Чуть не остался на второй год в девятом – сражение за аттестат велось кровью, потом и родительскими визитами к директору. ЕГЭ тогда ещё не придумали, и слава Богу. У нас были нормальные экзамены, рефераты, шпаргалки, написанные на линейке и спрятанные в рукаве.

Химия и биология – вот что я по-настоящему любил. Особенно химию. Это же кайф – смешивать реактивы, делать вид, что ты – второй Менделеев, хотя на деле просто бахнул в пробирку, и теперь в кабинете дым и паника. Биологию я вообще выбрал на выпускной экзамен и сдал на "отлично". А вот вступительные в вуз я благополучно провалил – даже как-то с вдохновением. Сцена была короткой: я – у доски, комиссия – с выражением вселенской жалости, и финальный аккорд: "Следующий!"

Выбор после школы был простой, как топор: либо армия, либо милиция. Армия – мимо, потому что в Чечне тогда полыхало, и всех срочников пихали туда, независимо от желания жить. Поэтому – ментовка. Правда, я ещё не знал, что с ментовки на войну попадёшь даже быстрее, чем из армии, но это уже совсем другая история.

Медкомиссия… Вот где настоящий триллер. Военно-врачебная комиссия – это такая машина времени, где тебя осматривают доктора, которые лично видели Брежнева и, кажется, лечили Андропова от геморроя. Тесты на психику – отдельная пытка. Я до сих пор хочу найти человека, который придумал эти вопросы, и прибить его в комнате с гастроэнтерологом.

Хирурги смотрят на тебя, как на ходячее криминальное досье. Тебе пересчитывают все вены, будто ищут контрабанду. Если где-то найдётся варикозный узелок – всё, свободен. Татуировки? Перерисуют с такой точностью, что кажется, художник Третьяковской галереи тайком подрабатывает в комиссии.

Гастроэнтеролог сразу отправляет тебя на гастроскопию, потому что "у тебя кожа не того оттенка". А делать это надо не в ведомственной больнице – туда тебя не пускают, ты ещё никто. Иди в свою родную поликлинику, где на УЗИ и гастру очередь из бабушек до конца света. В общем, весь путь к погонам начинается с беготни по больницам, коробок конфет и лёгкой коррупции в духе "а может, без очереди договоримся?"

Спустя два месяца ада, нервов и унижений я наконец держал в руках заветную бумажку: "Годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации". Я-то думал, что на этом всё – приключения закончились. Ха. Наивный. Сопливый. Но с амбициями.

Ах да! Чтобы попасть на ВВК, сначала надо пройти собеседование в отделении милиции. Я жил на Ржевке – это Красногвардейский район, кто не в курсе. Вариантов было немного, выбрал ближайшее ОВД. Прошёл коротенькое собеседование: спросили, курю ли, сижу ли на наркоте, есть ли судимость. Отвечал "нет", хотя по мне, наверное, уже было видно, что я просто не успел.

Так что да… В общем, я попал. В милицию.

Милиция встретила меня не фанфарами и формой по размеру, а запахом мокрой резины, застарелого перегара и общей атмосферой утомлённого раздолбайства. Первое впечатление было такое, будто попал не на службу, а на съёмки отечественного ремейка «Улиц разбитых фонарей». Без актёров. С живыми типажами.

Мой наставник, старший лейтенант по фамилии Кожемякин. С первой встречи он дал понять – жизни тут не будет. Особенно у тех, кто «с улицы» и не имеет родственников в прокуратуре или хотя бы дальнего кума в МВД.

– Ну что, Дымов, – сказал он с интонацией палача перед казнью, – хочешь в патруль – научись молчать, быстро бегать и не задавать тупых вопросов.

Я кивнул. Бегать я умел. Молчать – научусь. Вопросы… Ну, с этим сложнее. Особенно когда ты стоишь на улице в форме, похожей на картонную броню из магазина карнавальных товаров, и пытаешься понять, где у тебя рация, а где портупея – и почему всё это такое неудобное, чешется и пахнет как дедовский сундук с дачи.

Первый рабочий день – как первое свидание: неловко, страшно и хочется домой. Патрульный пост выпал мне на Удельной – место специфическое, с местной фауной, флорой и гражданами, у которых на лбу не написано, чем закончится твоя встреча с ними: протоколом или вызовом скорой.

В паре со мной был сержант Ковырзин. Он не курил, не пил и не улыбался с 1986 года. Говорил тихо, но угрожающе. Лично я считал, что он просто давно умер, но никто ему об этом не сообщил. Он был чем-то вроде ходячей легенды – в том смысле, что никто не знал, откуда он взялся, но все его боялись.

– Главное, – сказал он, – не геройствуй. Тут не кино. Ты не Ван Дамм. Ты даже не Дукалис.

Я промолчал. Ван Даммом себя никогда не чувствовал, а кто такой Дукалис в контексте патрульно-постовой службы – даже не рискнул уточнять.

Первый вызов был весёлый: бабушка вызвала наряд, потому что её кот нагадил в тапки, а сосед сверху утверждал, что это был именно его кот. Бабушка требовала дактилоскопию. Я пытался объяснить, что это не совсем в нашей юрисдикции. Сосед орал, что вообще-то котов у него два, и один умеет открывать двери и читать, и приносить ему газеты. Вся сцена больше напоминала сюрреализм на фоне типового хрущевского ада, где запах капусты и кошачьего корма свисал с потолка, как гобелен из депрессии.

И это был только понедельник.

Дальше – больше. Пьяные ссоры, обморочные старушки, мужики, которые забыли, как зовут их жён, и жёны, которые почему-то всегда помнили, как зовут любовницу. Один раз мы выезжали на вызов, где человек в халате посреди улицы утверждал, что он инопланетянин и требует срочно связаться с базой на Орионе. Ковырзин, не моргнув, сказал: – Передайте, что база закрыта на профилактику.

Чувак кивнул и ушёл. Я – тоже офигел.

На фоне всего этого я понял: служба – это не про героизм и пафос. Это когда ты два часа стоишь в дождь под козырьком магазина «Продукты», а потом пытаешься оттащить пьяного мужика от тёщи, у которой в руках половник и диагноз – повышенное давление.

А ещё – это про форму, которая вечно не по размеру. Берцы натирают, брюки висят мешком, китель не застёгивается на груди, зато свободно болтается в талии. Вид у тебя, как у охранника гипермаркета, который потерял смысл жизни и нашёл бутылку за гаражами.

Я ещё не знал, что впереди – настоящая заваруха. Что через какое-то время, я окажусь в горячей точке, хотя пришёл «просто в ментовку», а не в хронику войны. Но пока всё это было далеко, как армейский казарменный ужас, который я благополучно обошёл. Или мне так казалось.

Сейчас же я стоял в отделении, на которое пал выбор моей судьбы, пил чай из железной кружки, смотрел, как на соседнем стуле дремлет какой-то старший сержант с пузом, как у беременного бегемота, и думал: «Ну, Дымов… ты, походу, вляпался».

ГЛАВА 2 «ВЛАДИМИР КОЖЕМЯКИН»

История одного русского из Баку.

Он родился в городе, где солнце светило даже ночью – в Баку, среди горячих улиц, приправленных шафраном, базарным шумом и звонкими голосами, перекатывающимися по мостовой. Владимир Кожемякин, старший сын в русской семье, оказался не просто «ребёнком переехавших», а редким сплавом культур – русской прямоты и азербайджанской душевности.

Мама с папой были русскими, но судьба забросила их на берег Каспия. Здесь Володя вырос – высокий, худой, с улыбкой, в которой искрилась золотая фикса и, по мнению дворовых девчонок, обещание чего-то озорного. В Баку он не просто жил – он дышал этим городом, его языком, его запахами и людьми. С местной детворой он слился как тёплая лавашная лепёшка с сыром – органично, с хрустом и навсегда.

Русская школа – да. Но друзья у Вовы были не те, с кем сидишь за партой, а те, с кем бегаешь по базару, ловко стаскиваешь фрукты с прилавка, жмёшься в переулке от сердитого продавца, а потом смеёшься, закинув в рот ещё горячий кусок лепёшки.

Время шло. Мелкие шалости уступили место работе. Пацаны стали парнями. Где-то там, на краю солнечного базара, жизнь впервые сказала: "Хочешь яблоко – заработай". Разгрузка машин, таскание ящиков с зеленью, поездки на сбор урожая – в этих походах Вова ел фрукты, пока не начинало щипать под рёбрами, а потом возвращался домой с полными мешками, словно малолетний торговец щедростью юга.

А потом – как у всех. Школа. Последний звонок. Армия.

Служба врезалась в него, как штык в деревянный ящик – не до крови, но с характерным хрустом. О ней он думал потом ещё долгие годы, как о человеке, которого не любишь, но уважаешь. После дембеля возвращаться в Баку смысла не было – семья уехала в Саратов. А Володя – на Кубань.

Пожил немного там. Водил. Молчал. Думал. Работал. Опять думал. Что-то не клеилось. Жизнь шла, а он стоял, словно автобус на конечной без расписания. Не устраивало всё. И тут младший брат – Сашка, малой, уехавший учиться в Питер – предложил идею: "А может, и ты к нам? В училище, образование, перспектива?"

Володя не раздумывал.

Так он оказался в Санкт Петербурге – в ЛАТУГА, (Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации), в общежитии, среди гудящих коридоров, студенческих запахов чебуреков, носков и вечных разговоров «за жизнь». Поступил легко, без особого напряга. Учёба давалась просто, сокурсники были младше лет на шесть, а Володя – старше, выше, спокойнее. Высоченный (195 см), худющий, с глазами, в которых уже был прожит кусок жизни, и с той самой фирменной ухмылкой, где на переднем зубе блестела золотая вставка – не вызывающе, а с юмором.

Скоро он стал старостой. Потому что с преподавателями умел говорить без подлизы, но по делу. Потому что на экзамене знал, когда помолчать, а когда сказать одну точную фразу, от которой у препода мёрзли очки.

Учёба – учебой, но общага не про теорему. Володя стал героем локального масштаба: девчонки тянулись к нему, как пчёлы к расплавленному мёду. Старший, внимательный, не спешащий – этим он и брал. Ходили слухи, что к окончанию второго курса он знал каждую третью студентку по имени и вовсе не по зачётке.

Но всё хорошее заканчивается. Или трансформируется.

Учёба шла к финалу, а вместе с ней приходил вопрос: "И что дальше?" Возвращаться на Кубань и опять садиться за баранку? Нет. Уже пробовал – не его. Устроиться по специальности в аэропорт Пулково? Без прописки – даже не мечтай. Арендовать Питер? Это не комнату снять – тут тебя ещё и не впишут.

И вот тут судьба снова сыграла нужной стороной кубика: милиция. Собеседование прошло легко. У Вовы – армия за плечами, училище – профильное, и возможность получить сразу офицерское звание. Плюс – милицейское общежитие. А там, глядишь, и прописка, и свой угол, и город – уже твой.

Он не стал ломаться. Не колебался. Просто принял решение.

Так Володя Кожемякин остался в Питере. Город поддался не сразу – но таких, как он, он уважал: с юмором, с характером, без истерик. С головой на плечах, с золотом на зубе – и теплом в глазах.

Санкт Петербург – город странный. Он тебя либо сразу принимает, либо долго морочит голову. С Кожемякиным он пошёл по второму сценарию. Испытал, помотал, подкинул пару вопросов: «А ты точно готов?» Володя был готов. Не жаловался, не кипишевал – просто жил.

Форма на нём сидела с непривычки как пиджак школьника на выпускном – плечи широкие, ткань хрустит, а в глазах то ли тревога, то ли азарт. Начал он в одном из райотделов города – не в центре, конечно, а в таком районе, где под ногами всё ещё скользили семечки, а бабки на скамейках знали больше, чем дежурный по сводке.

Работа… Да что тут сказать? Милиция девяностых – это не кино про доблестных. Это про пыль, жирный пот, «дворики» с характером и задержания характерней. Но Кожемякин влился. Был он не из тех, кто «с мандатом» на показ. Он работал молча, цепко, по-настоящему. И гопников видел, и домашние замесы, и поножовщину на пустом месте. С каждым говорил по-своему: с кем – по-пацански, с кем – по-отечески, а с кем и матом, но так, чтобы запомнили не злобу, а смысл.

Он вообще был тонкий психолог, хотя сам себя таким не считал. Просто чувствовал людей. Видел, где врать начнут. Понимал, когда кто врёт не от злости, а от страха. Мог задержать аккуратно, без показухи. А мог и ухо открутить – когда понимал, что другого не дойдёт. И всегда оставался собой.

Жил он всё это время в общежитии милицейском – не фонтан, конечно, но тепло, крыша над головой и главное – путь к заветной прописке. Потихоньку он врос в город.

Он привык к сырому ветру, к вечно запотевшим окнам трамвая, к звонку по рации ночью: «Выезд». Привык к взгляду дежурного, в котором всё уже сказано – усталость, привычка, непробиваемый юмор. Привык к своим. Команда у него была разношёрстная: кто с деревни, кто с армии, кто – просто от жизни спасся. Но сработались. А с кем не сработался – те сами уходили. Питер не терпит лишнего.

О личном – сказать бы: всё в ажуре. Но это не про Кожемякина. Да, женщины были. Их и раньше было немало, а с формой – тем более. Девчонки любили его улыбку, его взгляд – спокойный, взрослый, с тем самым "что-то будет" внутри. Но он не был ловеласом. Просто жил. Любил по-настоящему пару раз – один раз особенно сильно, но жизнь так повернулась, что не сложилось. Она уехала, он остался. Без соплей, без обещаний. Просто принял.

Шли годы. Капал дождь. Менты менялись, власть крутилась, а Кожемякин держал свою линию. Офицер – не по званию, а по нутру. Он не лез в карьеру – не его это. Ему важнее было делать дело, а не сидеть на совещаниях. Многое повидал, но не озлобился. Даже наоборот – становился мягче к людям и жёстче к подонкам.

Он не гнался за наградами. Хотя были. Несколько благодарностей, одна медаль, пара крепких рукопожатий от начальства – всё это где-то лежало в ящике, заваленное квитанциями и спичечными коробками с надписями «Палёнка, 1996».

А главное – было уважение. От напарников, от тех, кого он вытаскивал, от тех, кому он объяснял, что жить – можно иначе. И даже от тех, кому он ломал жизнь в кабинете – они тоже уважали. Потому что понимали: по-честному всё было. Он командир роты ППС, в звании майора милиции.

И вот однажды он стоял у окна в своей комнате, с видом на питерское небо, где всё время серо, и думал: «Ну что, Володя… Жизнь прошла? Или только начинается?» Ответа не было. Только чаёк в кружке, горячий и терпкий, и город за окном, который принял его, наконец, как своего.

А потом всё изменилось. Не по щелчку, не по сигналу с неба – как чайник, который всё жизнь тихо свистел на плите, а потом внезапно заорал и взорвался лапшой по всей кухне. Так и тут. Вроде всё по-прежнему: дождь как из ведра, рация как пыльная консервная банка с кнопкой, сигареты как обязательный ингалятор для честного мента. Но в воздухе уже витал… Дымов.

Кожемякин, как обычно, пришёл первым. Он и в отпуск ходил с графиком, и в запой по расписанию – привычка. От дежурки воняло вчерашним кофе, сегодняшним ксероксом и вечной безысходностью. Володя нырнул в кресло, выудил из пачки сигарету и приготовился к стандартному набору: скука, рутина, Антон.

Антон не подвёл. Пришёл с фингалом под глазом и лицом обиженного гиппопотама.

– Опять у тёщи? – не глядя спросил Кожемякин.

– Ага… борщ не того градуса оказался, – буркнул Антон и ушёл к кофейнику, как к священному источнику.

А через пару часов случилась весть, из тех, после которых хочется тихо застрелиться степлером: В роту ППС переводится новенький.

– Служивший? – лениво спросил Кожемякин, у Дымова, делая глоток остывшего чая.

– Нет. В универ не прошёл, в армию не хочу. – в милиции пока поработаю.

– Понятно, – кивнул Володя. И всё понял.

Звали салагу Дымов Егор. Звучало как диагноз. Вроде фамилия, а вроде и предчувствие: туман, неопределённость, лёгкая гарь.

На вид – типичный «вчерашний школьник»: худой, как лыжная палка, глаза блестят, будто только что узнал, что всё это не экскурсия. Форма на нём сидела, как на бильярдном шаре презерватив – то ли маленькая, то ли слишком. Кепка торчала на затылке, как кастрюля на кошке. Говорил бодро, уверенно, а по делу – как из учебника. И всё бы ничего – ну, салага, мало ли. Но салага оказался не промах.

– Живём, пока Дымов не пошёл на вызов, – хихикали в курилке.

– Как в сказке, только наоборот, – мрачно добавлял участковый Антон Стоян.

Но хихиканье быстро сменилось настороженным «чаво?». Дымов оказался сообразительным. Он замечал то, мимо чего старики проходили годами.

ГЛАВА 3 «СЫТ ПО ГОРЛО»

Мне казалось – майор Кожемякин меня просто ненавидел. Не сгоряча, не за что-то конкретное, а как в школьные годы ненавидят соседа по парте, который дышит громче, чем должен. Он посылал меня и моего напарника, сержанта Андрея Ковырзина, на такие вызовы, что иной раз мы переглядывались и спрашивали сами себя: «Это вообще реальность, или нас кто-то снимает в чёрной комедии без сценария?».

Мне было жаль Ковырзина – ведь страдал он, по сути, из-за меня. Если бы не я, может, его бы оставили на спокойной дежурке, со скучными пьяными ссорами да потерянными паспортами. Но Кожемякин будто изощрённо подбирал вызовы – самые ароматные, самые сочные из всей карты Красногвардейского района. У этого волчары был нюх. Настоящий инстинкт ищейки, только вместо наркотиков – дичь.

Вот едем мы с Ковырзиным, и по рации – свеженькое: соседи жалуются на «неприятный запах» из квартиры. Мы переглянулись, оба не сказали ни слова, просто хором выдохнули: – Кожемякин, сука…

На месте всё как по учебнику: возле двери – толпа соседей с вытянутыми шеями и полными надежды глазами. Театр смерти на бис. Запах – не резкий, не свежий, как с мясного прилавка, а уставший, выветрившийся, с налётом безысходности. Гнилое мясо, которому уже всё равно, что про него думают.

Сами дверь мы открыть не имеем права – если, конечно, не уверены, что внутри происходит преступление. А как это проверить? Да никак. Если соседи не нажалуются, если наводки нет – стой, нюхай, жди.

Я доложил по рации, что мы на месте: дверь заперта, изнутри, пахнет характерно. По идее, надо ждать участкового, чтобы он дал команду слесарю на вскрытие. Но…

– Дымов! – раздался голос Кожемякина сквозь хрипящую рацию. – Участковый Стоян на срочном вызове, так что вскрывай самостоятельно и потом доложишь.

И как-то отчётливо я представил себе, как он сейчас сидит у себя в кабинете с этим же Стояном, пьёт чай и давится от смеха.

– Принял. Конец связи, – ответил я.

Ковырзин, будучи старшим по званию, оперативно нашёл слесаря из местного ЖКХ. Почему он, сержант, не связывался с Кожемякиным напрямую? Я тоже задавался этим вопросом. Ответ оказался прост: Андрей страшно картавит, а наш позывной был триста тридцать третий. Спасибо, мать его, Кожемякину. Поэтому вся радиосвязь – моя. Я говорил, а Ковырзин молчал. И, кажется, ему это нравилось. Мы друг друга уравновешивали: он – молчун, я – рот не закрывается. Такая вот слаженная антенна.

Стоим мы у двери, соседи дышат в затылок. Им же интересно, что там. Может, Савелий скопытился? Может, наконец? Ждали, ждали – и дождались.

Слесарь, вскрыв замок, не стал задерживаться на автограф. Схватил чемоданчик и, как турбина, сдулся по лестнице вниз, поднимая дополнительную волну вони.

Открываю дверь. Страшно. Но надо. За мной Ковырзин – сдержан, как всегда. А сзади соседи в экстазе: лезут в открытую дверь, словно на бесплатную премьеру. Пришлось отмахиваться, как от мух.

В одной из комнат, прямо на линолеуме, лежал мужчина. Лицом вниз. Кожа чёрная, как уголь – ни очертаний, ни формы, ни человека. Просто масса, прижавшая к голове то ли руки, то ли остатки рук.

– Посмотришь, может, дышит? – сказал я Ковырзину и услышал тихий смешок. Цинизм – лучшее спасение.

Мы выгнали соседей. Одни в обмороке, другие – в шоке, третьи – в предвкушении, что ещё вернутся. Начали работать. Что значит "работать"? Да ничего особенного. Я вспомнил из школьной химии, что такие запахи хорошо сгорают газом. Открыл все окна, включил конфорки – пусть горит, проветривается. Ковырзин молчал. Смотрел, запоминал. Может, восхищался. Может, жалел.

Теперь оставалось ждать участкового. Формально – осмотр, направление на вскрытие. А пока – стоим на страже, чтоб ни одна пожилая любопытная морда не заглянула в квартиру.

Доложил Кожемякину: ножей, топоров, арматур и спиц – в трупе нет. Квартира закрыта изнутри. Следов борьбы – никаких. В беспорядке виноват только жизненный стиль покойного. Ответ Кожемякина был краток, как удар дубинкой:

– Ждите. Участковый в пути.

И мы… ждали.

Участковый Антон Стоян прибыл минут через двадцать, и сразу за ним, как карета по душу, приехала бригада «Ритуала» – носильщики смерти. Лицо одного было мне знакомо. Я как-то раз спросил у Ковырзина:

– Как, по-твоему, можно работать с трупами? Кто вообще в эту профессию идёт? Там, что, курсы какие-то есть?

Ковырзин ответил без тени сомнения:

– Да кто? Местные алкаши и пьяницы. Остальным в этой специальности делать нечего.

И тут меня поразило: как он ловко формулирует фразы, обходя букву "р", которую яростно коверкал с рождения. Другой бы и не заметил, а я – обомлел. Вот он, настоящий талант! Не в прозе – в умении молчать красиво.

Среди всей этой мрачной процессии я приметил одного ритуальщика – улыбчивого, ухоженного мужичка, лет тридцати, вечно свежевыбритого. Мы пересекались часто. Звали его Ринат Шарафутдинов. В один из таких выездов я как-то поинтересовался:

– Ринат, ты один держишься, а твои напарники меняются как перчатки. В чём секрет?

– Они не выдерживают и начинают пить. А я – не пью. Даже пиво. Вера не позволяет. Я мусульманин, – ответил он спокойно.

– А Коран тебе не запрещает работать с умершими?

– Нет, – сказал Ринат. Но лицо у него при этом сделалось такое, будто он что-то недоговаривает. Я не стал лезть дальше – человек весёлый, незлобный, и когда он появлялся на вызовах, даже в самых тухлых случаях, обстановка неожиданно теплела.

Этот день не стал исключением.

Стоян завершил осмотр, поставил жирную точку в протоколе – и пришло время извлекать тело. Ринат с напарником – бледным и, судя по дыханию, ещё не похмелившимся – положили носилки рядом с трупом, надели перчатки, взялись за тело, хотели перевернуть. Но не тут-то было.

Труп приклеился к линолеуму.

Серьёзно – как будто цементом придавлен. Когда они попытались его оторвать, под ним раздался хлюпающий звук, а по квартире тут же разошёлся волнообразный, свежий запах гнили. На лестничной клетке зазвучали знакомые звуки – соседи блюют. В унисон, как оркестр, без партитуры. А мы стоим. Мы – закалённые.

– И чё делать-то с ним? – спросил Ринат, слегка в панике.

– Надо его палкой как-нибудь оторвать. ««Рычаг»», – сказал я, и присутствующие посмотрели на меня так, как будто я предложил найти деревянную палку в пустыне Сахара.

Я вышел, привёл в чувство бабку-соседку, которая то ли блевала, то ли молилась, и попросил у неё что-то подходящее. Та с готовностью достала с балкона увесистый деревянный брусок – метра два длиной – и вручила мне с видом подношения. Я, как олимпийский факелоносец, занёс палку в квартиру под аккомпанемент всё тех же рвотных звуков.

Вот ведь народ… Стоят, блюют, но с места не сдвинутся – вдруг пропустят вынос тела, а потом всю неделю будут соседям рассказывать, как были очевидцами последнего выхода Савелия в свет. А то и вообще, скажут, что лично тянули его за ногу.

Ринат поддел труп палкой, дёрнул – тело отлипло, но… не полностью. Оно стало скользить, будто по льду. Пол под ним был уже мокрым от выделившихся жидкостей неопределённого цвета. Картина маслом.

Я закрыл лицо руками – от вони или чтобы скрыть улыбку, не знаю. Но глядеть, как Ринат гоняет труп Савелия по линолеуму, как на санках, было невозможно без внутренней истерики.

В конце концов, мы сообразили: надо не просто перевернуть, а подпереть носилками. С этой инженерной мыслью дело пошло быстрее – тело удалось аккуратно перевернуть на спину и уложить. Я мельком взглянул на лицо покойного. Точнее, на то, что от него осталось. Лицо было сплюснуто, словно кто-то катком проехал. Отпечатки линолеума отпечатались на коже, как штамп.

Я в тот момент не позавидовал судмедэксперту. Там ковыряться – дело не из приятных. После таких историй у неподготовленного человека крыша может съехать. Но мы держались. И даже шутили.

Выходим. Стоян, стоящий на лестнице, молча достаёт печать, опечатывает дверь. Ритуал уехал своей дорогой. Стоян – на базу. А мы с Ковырзиным остались в патруле. Служба продолжалась. Жизнь – тоже. Ну, у кого как.

ГЛАВА 4 «ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА»

Я всегда обращал внимание на мелочи – из них, как из битого стекла, складывается мозаика любого преступления, заявления, или даже самого дурацкого звонка, поступающего в дежурную часть нашего отдела. Но в тот день по рации передали одно-единственное слово:

– Панасюк.

И в тот же миг началась таинственная миграция. Входную дверь дежурки закрывали чуть ли не на висячий замок, участковые исчезали в подземельях, а их начальник растворялся в воздухе, как таракан под светом кухонной лампы.

Причина паники? Совсем не генерал из ГУВД и не внеплановая проверка. Всё куда страшнее. Это была бабка. Да не просто бабка, а бабка-ураган – Панасюк. Лет семьдесят, если не больше. Жила она на самой окраине, в частном секторе, который, к нашему несчастью, входил в зону обслуживания нашего отдела.

– А чего это все её боятся? – спросил я как-то у майора Кожемякина.

Тот задумался. Видимо, в его голове уже созревал коварный план. Я был новенький, Панасюк меня в лицо ещё не знала, и это значило только одно – свежее мясо отправляется на растерзание.

– Так. Слушай сюда. Спускаешься в дежурную часть, говоришь, что весь отдел срочно выехал задерживать опасных преступников. На хозяйстве остался только ты. Понял?

– Так точно! – рявкнул я и шагнул навстречу неизведанному.

Старушка оказалась на удивление бодрой. Если бы она только увидела, как от неё разбегаются милиционеры, вполне могла бы рвануть за ними в погоню. Стояла у дежурного окна, жестикулировала, голосила:

– Где участковый Коновалов?! Я требую принять у меня заявление о противоправных действиях! – голос её был как гвоздь в крышку гроба дежурного – короткий, звонкий и абсолютно беспощадный.

– Коновалова нет на месте. У него срочный вызов. Я могу передать ему ваше заявление, и он с вами свяжется, – пытался дежурный отбрехаться, глядя в стену, лишь бы не ловить её взгляд.

– Передать?! – презрительно фыркнула Панасюк. – Я требую зарегистрировать заявление и присвоить ему номер КУСП!

– Это не ко мне, такие заявления регистрируются в канцелярии, по алфавиту, и рассматриваются в течение тридцати суток… – начал он свою мантру, мечтая телепортироваться из этой вселенной.

И тут – звонок. Дежурный оживился, заёрзал на стуле, задвигал головой как сова на кофеине. Искал меня. Нашёл. Поднял брови с хищной радостью, как будто он не просто дежурный, а старшая ведьма в «Макбете».

– Вот, сотрудник милиции Дымов. «Он вам поможет», – произнёс он с садистским удовольствием.

Панасюк уставилась на меня. Я – на неё. В её толстенных очках глаза казались размером с чайные блюдца. А она, в свою очередь, изучала моё лицо с такой сосредоточенностью, будто пыталась запомнить, где именно в будущем будет класть капкан.

– Дымов? – спросила она, будто я мог оказаться кем-то другим.

– Так точно! – гаркнул я так, что даже у Панасюк дёрнулся глаз. Она, видимо, решила, что я идиот, а дежурный – псих, и с облегчением переключила всё внимание на меня.

– Дымов, вы должны принять моё заявление, – произнесла она и шагнула ближе, как палач к эшафоту.

– Конечно, давайте спокойно разберёмся. Главное – по порядку. Согласны?

– Я согласна, – сказала она с таким выражением, что я почти услышал фанфары. Мне даже показалось, что у неё случился лёгкий… ментальный оргазм.

Я взял заявление. Прочёл. Замер. Сухость во рту, пульс под двести, глаза бегают по строчкам в попытке найти скрытую камеру. Поднял взгляд на Валентину Ивановну. Та смотрела на меня с выражением святой убеждённости.

Теперь я понял, почему при её появлении в отделе все разбегаются, а на дверях появляется табличка «Закрыто на ремонт».

Суть была в следующем:

Панасюк жила в дачном секторе. Сосед Шаров Иван Николаевич держал кур и одного петуха. У самой Панасюк – курочки тоже были, но без петуха. Всё бы ничего, но тот самый злополучный петух, не сдержав гормональной страсти, периодически перелетал через забор и топтал её кур.

Заявление было написано на полном серьёзе: «Прошу привлечь к уголовной ответственности гражданина Шарова, чей петух в грубой форме надругался над моей курицей».

Я пару раз моргнул. Потом ещё пару. И всё равно – нет, не показалось. Написано грамотно, уверенно, пунктуация блестит.

Позже я узнал: у Валентины Ивановны три высших образования. Была заведующей в библиотеке, пока фляга не засвистела. И действительно, участковый Коновалов хранил у себя справку из психдиспансера: официально – шизофрения, учёт, наблюдение.

Я, как положено, взял объяснение, сделал вид, что всё серьёзно, и проводил её к выходу. Всё это время отдел был мёртв. Ни шагов, ни кашля. Воздух будто застыл.

Зато, как только за ней закрылась дверь – будто кто-то нажал кнопку «Play». Отдел зашевелился. Люди выползали из укрытий, сочувственно кивали мне, хлопали по плечу. Телефон дежурной части, ранее молчавший, теперь звонил каждые три минуты. Жизнь вернулась.

А я сидел и думал: это что же… у меня теперь личный петушиный ад начался?

ГЛАВА 5 «ПЕРВОЕ РАСКРЫТИЕ»

В тот день мы с моим напарником, Андрюхой Ковырзиным, неспешно колесили по знакомым улицам, патрулируя вверенный нам участок и высматривая граждан, подходящих под неформальное, но вполне понятное описание – выходцы из всех мыслимых Азий. Приказ нам спустил никто иной, как майор Кожемякин, человек без фантазии, но с неистощимым талантом требовать невозможное. На сей раз – обеспечить выполнение плана по доставке в отдел иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации без миграционных документов.

Сама схема была до безобразия простая – как и её автор. Мы останавливали людей, вызывающих хоть какие-то подозрения, проверяли документы, и, если те оказывались не в порядке – вежливо, но настойчиво предлагали проследовать в служебный автомобиль, после чего доставляли их в отдел для составления административного протокола. Штраф, бумажки, формальности – всё как обычно. На первый взгляд – детский лепет. Достаточно подъехать к ближайшему метро и вычёркивать по паре фамилий за минуту.

Но, как выяснилось, иностранцы были отнюдь не наивными простаками. Они быстро уловили суть происходящего, разослали друг другу сообщения по всем своим каналам – и вот уже у входа и выхода с метрополитена никого нет. Только ветер гуляет.

План, между прочим, касался не только иностранных граждан, но и вполне себе отечественных россиян. Согласно действующему законодательству, даже гражданин РФ обязан иметь регистрацию по месту пребывания в Санкт-Петербурге. Вот и подхожу я к Вам на улице – как рядовой милиции и с удостоверением под курткой – и прошу предъявить документы.

Вы, естественно, в недоумении:

– А на каком основании, собственно, вы меня тормознули?

В этот момент я, разумеется, не могу поведать Вам, что за невыполнение плана мне грозит очередная взбучка от Кожемякина с последующим дежурством за двоих. Поэтому я с каменным лицом сообщаю, что, дескать, по ориентировке Вы похожи на человека, находящегося в розыске, и в связи с этим настоятельно прошу предъявить документы.

Вы возмущаетесь, заводитесь, говорите о том, как несправедливо, что приличных людей останавливают, в то время как «черножопые» свободно разгуливают. Я молча слушаю, киваю, а потом с сухой вежливостью напоминаю: за отказ предъявить документы предусмотрена ответственность по статье за неповиновение сотруднику милиции – и либо штраф, либо до пятнадцати суток ареста. Как правило, на этой ноте Ваш пыл уменьшается, и документы оказываются у меня в руках.

На что я смотрю? На регистрацию, конечно. Паспорт сам по себе интереса не представляет – он одинаковый от Калининграда до Владивостока. Главное – регистрация по месту пребывания, её срок действия. Многие надеются, что мы не заметим просроченные отметки. Как будто мы тут на прогулке и пришли поиграть в догонялки.

А я, между прочим, был принципиальный. И замечал всё. Если у человека нет регистрации и он утверждает, что только что приехал, то будь добр предъявить билет – хоть с самолёта, хоть с автобуса. Нет билета – значит, ты мой клиент. Предлагаю проехать в отдел, и, если слышу возражения – напоминаю про всё ту же статью.

Так и начиналось каждое дежурство. Мы с Ковырзиным садились в наш служебный автомобиль и делали план. Старались управиться побыстрее, чтобы потом спокойно отдохнуть. Да, у нас был маршрут патрулирования, но, если рация молчит – кто нам мешает съесть шаверму в машине или отдохнуть в каком-нибудь тёмном дворе? Никто, кроме Кожемякина, который изредка проводил проверки. Но его не хватало на всех – он был один, а нас с десяток.

Обед был временем священным. Кто-то ел из контейнеров, принесённых заботливыми руками жены. Кто-то заваривал дешёвую лапшу. Но мы, представители кочевой службы, могли позволить себе трапезу вне казённых стен. Самыми изысканными местами считались рынки и придорожные кафе.

Однажды, без единого слова, Ковырзин остановил машину у овощного рынка, подошёл к прилавку, быстро набрал в пакет овощей – и мы двинулись дальше. Через несколько минут были уже в кафе. Нас ждали. Официант взял у нас пакет, кивнул:

– Всё как обычно?

Ковырзин в ответ молча кивнул и занялся любимым делом – ковырянием зубочисткой в зубах, наблюдая за публикой.

Вскоре на столе оказалась горячая лепёшка, две пиалы ароматной шурпы, салат из наших овощей, общий плов и чайник душистого чая.

– Вот так бы жить, – протёр ладони я, предвкушая, как приятно согреет шурпа.

После обеда Андрюха уходил в подсобку благодарить хозяина, он же и повар, и мы, не заплатив ни рубля, уезжали. Я как-то пытался сунуть Ковырзину деньги – в ответ получил такой взгляд, что понял: отныне и навсегда – обеды у нас бесплатные.

Насытившись, мы продолжили патрулирование. Было уже темно. Вдруг в эфире раздалось сообщение дежурного – в квартире на перекрёстке улицы Лазо и проспекта Ударников, предположительно, произошло убийство. Мы, не теряя ни секунды, рванули на вызов.

Квартира встретила нас тишиной и какой-то глухой, липкой пустотой. На кухне сидела женщина, погружённая в ступор. В комнате сновал мальчик лет четырёх, который, увидев меня, подвёл к двери и сообщил:

– Тут папа сидит. Мама почему-то на кухне.

Я зашёл. Мужчина лет сорока, сидящий у дивана, мёртв. В области сердца – аккуратный разрез. Крови не было вовсе. Такое ощущение, будто кто-то вырезал жизнь, не пролив ни капли. Мальчик тем временем взобрался на диван и, не понимая, что отец уже не вернётся, крепко обнял его. Последний раз. Последнее прикосновение к ещё тёплому телу. У меня в горле встал комок, и я увёл мальчика.

Женщина не реагировала. Похоже, шок отобрал у неё даже способность чувствовать. Мальчик сказал, что с ними был «дядя Паша», но он ушёл. Я передал по рации информацию, вызвал скорую для женщины.

Через некоторое время в квартиру вошёл молодой парень в гражданке. С порога начал распоряжаться. Я чуть не врезал ему, но Ковырзин сказал одно слово:

– Опер.

Первый раз я видел оперуполномоченного. Он показался существом из другой реальности. Пока я осматривал сцену, он уже вызвал дежурного и продиктовал приметы преступника. Всё приметы он вытащил с вытащил жены покойного, когда её привели в чувство.

Приметы были банальны: мужик в чёрной куртке, серых джинсах, вязаной шапке. Выйдя из квартиры и оставив, опера на хозяйстве, мы решили ехать в отдел. Только выехали со двора – снова вызов. «Нужен один». Это значило: дежурке требовался доброволец – вымыть камеры, протереть полы, вынести мусор. Уборщица была возрастная, работала до трёх дня, и было принято её жалеть.

Ковырзин притормозил у остановки, указал на одинокого мужика. Я подошёл, попросил документы.

– Забыл, дома остались.

– Тогда придётся проехать с нами для установления личности, – сказал я.

Он согласился. При досмотре ничего подозрительного не обнаружилось. В отделе я оформил рапорт на гражданина Перелыгина Павла Сергеевича. Пока я наблюдал, как он моет пол руками, без швабры, я не мог не отметить: дежурный в очередной раз провернул своё волшебство убеждения.

Наша смена шла дальше. Я вышел покурить. Дверь отдела открылась, и на пороге появился всё тот же Перелыгин. И вот тут меня словно током ударило. Приметы, которые читал опер, совпали один в один. Мальчик говорил про «дядю Пашу» – и вот он, передо мной.

Не подавая виду, я сказал, что нужно помочь – мол, мешок с мусором донести. Он пошёл за мной. Я провёл его в камеру и, как только он зашёл внутрь, захлопнул дверь.

– Ты что творишь? Выпусти!

– Паша, – тихо сказал я. – За что ты мужика на квартире завалил?

Он сел. Помолчал.

– Карточный долг. Я – торпеда. Одноразовая. Или он, или потом я.

Я вошёл в дежурную часть. Встретил шквал недовольства.

– Опять его приволок? Зачем он нам тут? В туалет его води теперь сам.

Я молча выслушал. А потом произнёс:

– Это он. Это тот, кого опер описывал. Тот, кто убил.

Дежурные переменились в лице. Один бросился за документами, второй набрал начальника.

– Преступник по сегодняшнему убою задержан. Раскрыто.

– Кто задержал?

– Рядовой ППС Дымов Егор, – коротко ответил дежурный.

И в эту минуту я понял – впервые за всё время я действительно сделал что-то настоящее.

ГЛАВА 6 «ВОНЮЧИЙ СЛУЧАЙ»

После нашего случайного раскрытия и неожиданного роста статистики по убийствам в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на утренней планёрке майор Кожемякин не появился. Это вызвало немалое удивление у всего дневного наряда: впервые случилось так, чтобы на плацу заднего двора отдела Кожемякин не устроил разнос, не выдал привычное последнее китайское предупреждение. Но главное – он никогда, слышите, никогда не хвалил.

Развод смены провёл замкомроты, Роман Соц – парень с характером: весёлый, подтянутый, словцо за пояс не прячет. Такой, каким бабушки любовались бы из окна, а младшие лейтенанты мечтали бы стать. Он сказал, что Кожемякина срочно вызвали в городское ГУВД, и когда тот вернётся – неизвестно.

Мы с Ковырзиным, немного передохнув после ночной смены, снова заступили в день. Встретили нас как героев. Соц вывел нас с Андрюхой из строя, развернул к остальному наряду лицом и с выражением глубокой признательности произнёс речь – за проявленную смекалку, внимательность и оперативность. Мол, такие как мы – золотой фонд милиции. Ну и понеслась: «таких нам надо», «горжусь», «пример для молодых» и всё в этом духе. Успевай только лапшу с ушей снимать. Типичная мотивационная речь – молодым на вдохновение, старикам на укор.

Погода была обычная для Питера: небо нависло над головами так, что казалось, его можно потрогать рукой, солнце пряталось где-то за серыми тучами, и моросящий дождь уверенно задавал тон. Осень в самом стандартном её проявлении.

Мы выполнили план по сбору иностранцев и поехали дальше по маршруту. Примерно через полчаса в рации раздался голос Кожемякина:

– Ну что, звёзды ППС. Есть для вас особое задание. Из квартиры две недели никто не выходит, бабушке звонят родственники из другого города – она не отвечает. Двигайтесь по адресу и на месте доложите.

– Принято. Отбой, – ответил я и, повернувшись к Ковырзину, сказал тихо: – Ну не сука ли он?

Ковырзин ничего не сказал. Только скривился как-то лениво и, не сбавляя хода, нажал на газ.

На месте нас встретила соседка. Указала на нужную железную дверь. Запаха не чувствовалось, паниковать пока было рано. Мы звонили и стучали – в ответ лишь тишина. Я сообщил Кожемякину по рации, что придётся вскрывать квартиру. Запах всё ещё отсутствовал.

– А ваша квалтила находится лядом? – с заметной картавостью уточнил Ковырзин.

– Да, окна выходят в один двор, совсем рядом.

– А можно посмотлеть? – спросил он.

Соседка, не говоря ни слова, пошла в квартиру. Ковырзин пошёл следом. Минут через пять он вышел и сказал:

– Дымов. Пошли за мной.

Он звал меня исключительно по фамилии – в моём имени была злосчастная буква «р», которую он, как человек с дефектом речи, старательно избегал.

Мы прошли на балкон. Я выглянул влево и увидел: у соседней квартиры балконные окна распахнуты. Но был один нюанс… Страх. Девятый этаж. И надо перелезть с одного окна в другое. Причём никто не гарантирует, что балконная дверь будет открыта. Страшно. Но если не полезу, Ковырзин решит, что я ссыкло. Хотя сам – такой же, только покрупнее и картавит.

Сначала он меня страховал, но, когда стало неудобно, отпустил руку. Я двигался по карнизу маленькими приставными шажками. Вот и заветное окно. Немного подтянулся и опрокинулся внутрь. Как и думал – балконная дверь заперта. Через стекло ничего подозрительного не было видно: всё на своих местах, идеальный порядок.

– Дымов! Ну что там? – окликнул меня Ковырзин.

– Дверь закрыта, я теперь как заложник. Обратно – никак. Еле один раз решился, второй уже не осилю. У меня до сих пор ноги трясутся.

В рации зашипел голос:

– Триста тридцать третий. Ответь Коктыбелю.

– На связи три тройки.

– Что у вас?

– Без изменений, ждём участкового и слесаря.

О манёврах по балкону я умолчал. Если бы Кожемякин узнал – прилетело бы так, что мало не показалось.

Надавил на верхнюю форточку – открылась. Пролез бы туда только я. Влезаю, и сразу в нос ударяет знакомый, тяжёлый, ни с чем не путаемый запах…

– Ооо… Этого мне ещё не хватало, – выдохнул я вслух и неуклюже рухнул внутрь. Цветок в горшке с грохотом упал и разбился на полу.

– Да твою же мать… – выругался я, щурясь от вони, и прошёл вглубь квартиры.

Всё чисто, ничего подозрительного. Но запах… Он шёл откуда-то изнутри. Я направился к двери, открыл сначала деревянную, потом – входную.

– Ты что так долго? – спросил Ковырзин. Соседка за его спиной вытягивала шею так, что казалось, она сейчас её вывихнет.

– Чего высматриваете? – спросил я.

– Да всё жду, где Клавдия Ильинична.

– Вы точно уверены, что она не выходила?

– Конечно. Я десять дней назад уезжала к дочери в Гатчину – уже тогда она не отзывалась.

Ковырзин прошёл внутрь и, подойдя к ванной, сказал:

– Дымов. Иди сюда.

Я неспешно подошёл. Ванная была закрыта. Дверь вздулась от влаги. Мы её еле открыли – и… в глаза бросилась вода. Хотя нет. Это была не вода.

Это была жидкость цвета крепкого кофе. Почти до краёв. С мелкими пузырьками на поверхности. Где-то в центре плавало нечто. Оно напоминало варёную курицу, если курица весила под сто килограмм и неделю томилась в бульоне. Голова «нечто», лежало на поверхности, утопление можно исключить. Лицо… нет, давай не будем про лицо. Скажу только, что глаза растворились в воде, и стекло на потолке над ванной запотело изнутри.

Запах – не как на прошлой квартире, где с Ринатом мы гоняли труп по линолеуму. Это было что-то новое: смесь сгоревшего желатина, аптечного спирта и чего-то металлического. В носу начало зудеть, как от кислоты. Мы прикрыли носы рукавами. Одна нота – и мутит. Соседку, опознавшую в «нечто» подругу, стошнило. Она выблевала всё содержимое желудка по всей лестничной клетке.

Разве могут произойти такие изменения с человеком, который просто сидит в ванной в воде? Оказываются могут.

Врач скорой помощи мне потом объяснил: процесс разложения трупа в воде, называется «сапонификация». Когда труп, особенно в тёплой влажной среде, начинает превращаться в нечто вроде мыла. Настоящего. С жиром, щёлочью и всеми прелестями. Только с запахом, от которого отрыжка будет до пенсии.

Самое жуткое было потом.

Пришли участковый и слесарь. Первый – подполковник Николай Синицын, новое для меня лицо. Оказался завсегдатай женских сердец, по словам Ковырзина – главный бабник Красногвардейского района.

Слесарь, почуяв амбре, попытался сбежать, но поскользнулся на рвотной луже соседки и упал. И когда понял, что это не вода, то его от отвращения самого стошнило. Лестничная площадка была заполнена рвотой уже почти по плинтус.

И всё же, худшее было впереди. В лифте появился кто? Конечно же, Ринат Шарафутдинов.

– Дымов, твою мать. Где ты – там и гниль. Хоть бы раз нормальный труп. Ты вечно ищешь приключения.

Мы поздоровались как старые друзья. Ринат – профи. Натянул длинную перчатку по локоть, спустил воду. Потом – за руку бабушку. Но когда потянул – рука, с мясом и кожей, отделилась от тела. Он выронил её и сблевал – в унитаз, благо ванная была совмещённой. Меня тоже стошнило. Мы с ним, по очереди, блевали в один унитаз. Новенький напарник Рината пропал. Просто исчез.

Что делать? Решили подложить под тело простыню. Осторожно извлекли. На носилках вынесли.

Ковырзин закрыл квартиру и отдал ключ соседке. Надеясь, что родственники объявятся. Хотя, как он сказал – тут нужен капитальный ремонт: до голого бетона. Только так и можно выветрить этот ужас.

День был тот ещё. Форму – в мусорку. Ни один порошок её не спасёт. Купил новую в военторге, под свой размер.

– А что, так можно было? – спросите Вы.

Можно. Главное, чтобы форма соответствовала уставу. Хоть каждый день покупай и меняй.

После дневного, рвотного квеста жрать в этот день совершенно не хотелось. Организм объявил голодовку, и, честно говоря, я был с ним солидарен. Впереди маячил долгий, вязкий день – сначала болтаться в подвешенном состоянии между «ещё не вечер» и «уже пора», а потом, к восьми вечера, снова заступать на дежурство. Вечерние смены – это как русская рулетка, только вместо пули – придурки. Особенно если выпадает пятница: таскаешься по району как проклятый, носишься с одного вызова на другой – то музыка орёт из окна, как будто у них там дискотека в аду, то во дворе какая-то алкашня решила, что «Голубая луна» из сабвуфера – это культурная программа для всех жильцов. В общем, к одиннадцати вечера пятницы ты перестаёшь быть человеком, и превращаешься в злого, потного ППСника, который искренне желает, чтобы вы, суки, все перегрызлись, упились в хлам и сдохли, желательно при этом не шумя.

А потом наступает полночь, но по нашему внутреннему времени – это уже обед. Живот напоминает, что кроме ненависти в него ничего не закидывали. И вот тут начиналась настоящая охота. Хотелось чего-то мясного, горячего, с первым и вторым в комплекте, и, если повезёт, с чаем, а не с хлорированной водой из кулера. Спасала нас шаверма у метро, круглосуточная, как сама ППС. Без неё мы бы с Андрюхой, наверное, вымерли. Ну а что, вечно на «Дошираке» не протянешь – даже у него есть предел прочности.

Уже после того вонючего случая, как-то между делом, случайно пересёкся я с Ринатом. Разговор зашёл о Клавдии Ильиничне – о той самой бабуле из ванны, чьё появление в нашей службе оставило след и в памяти, и, уж простите, в обонянии.

– Что, «понравилась мёртвая старушка»? – прищурился Ринат с привычной своей ехидцей.

– Да фу ты, – поморщился я. – Что ты несёшь-то? Просто интересно стало – от чего она умерла?

– Судмедэксперт сказал, – начал он, уже без насмешки, – давление у неё подскочило от горячей воды в ванной, вот и случился обширный инфаркт. Поэтому и померла прямо там, в ванне. А запах… Ну, ты сам видел, точнее – чувствовал. И блевал рядом со мной в унитаз, не забывай.

Я поёжился от воспоминаний. Ком подступил к горлу, будто снова стою в той тесной ванной, полной гнили, влажности и смерти. Такого финала я бы никому не пожелал. Даже тем, кто и при жизни особой симпатии не вызывал.

ГЛАВА 7 «СОБИРАТЕЛИ СМЕРТИ»

Думаю, вам будет любопытно узнать, какие необычные вызовы выпадали нам с Ковырзиным? Недаром же за нашей парой прочно закрепилось погребально-поэтическое прозвище – «Собиратели смерти». Кто-то собирает марки, кто-то – баб, а мы с Андрюхой, выходит, трупы.

Про обычные случаи рассказывать смысла нет – скука смертная. А вот необычные… вот про них обязательно расскажу. Но перед этим – короткий флешбек в учебку, где я провёл полгода в роли отличника боевой и политической подготовки.

Когда я вернулся в Питер – весна была уже в полном разгаре: город пах распущенной черёмухой, пылью, и немного – говном из канализации. Настроение было почти отличное, если не считать одного мучительного вопроса, крутившегося в голове:

– А на кой чёрт мне была эта учебка?

Отвечаю. Там мне преподавали целый букет дисциплин, от которых слегка коробило, но которые, как оказалось, жизненно необходимы. Например:

Физподготовка. Это когда ты сначала подтягиваешься, потом бегаешь, потом падаешь без сознания, а тебе говорят: «Молодец, продолжаем». Особое внимание уделяли служебно-прикладным упражнениям – проще говоря, как втащить хулигану, не оставив следов на теле и улик в суде. Я подсел на бокс, даже съездил в Сестрорецк на соревнования, победил в финале и стал кандидатом в мастера спорта. Гордился, но, по иронии судьбы, ни разу потом в реальной драке это звание не пригодилось. Потому что в реальной драке побеждает тот, у кого ствол.

Криминалистика. Здесь нас учили, как правильно забирать улики, не залапывая всё жирными пальцами. Как фиксировать место происшествия – не на стене «Вася был тут», а в рапорте.

Основы спецтехники. На этом предмете мы любовались внутренностями бронежилета, изучали из чего собран «Макаров» и сколько состоит в «Калашникове» всякого разного железа. Много, если коротко.

Правовая подготовка. Уголовный кодекс, административка, ФЗ «О милиции», и вся прочая юридическая радость. Нам объясняли, как именно можно применять силу, не выходя за рамки закона, и где эти рамки начинаются – обычно за полшага до тебя.

Документация и типовые ситуации. То есть как грамотно оформлять бумажки и что делать, если вдруг автобус с людьми заминирован, а ты – как назло – не сапёр.

В общем, после шести месяцев в этом милом заведении, я стал крепким, злобным и, по мнению инструктора, «более-менее обученным» волчарой. И главное – теперь должен был получить оружие.

Вот тут начинается комедия с элементами ада.

Чтобы тебе вручили табельный «Макар» и положили за спину автомат, ты должен был пройти все уровни бюрократического чистилища. Сначала – подпись непосредственного начальника, Кожемякина. Того самого, который учил по фамилии, а матерился по имени-отчеству. Этот гад выжрал из меня всю душу, пока я по его приказу называл наизусть каждую деталь автомата и пистолета. ТТХ, УСМ, ствол, возвратная пружина, затвор… Я мог во сне разобрать и собрать «Калаш», и даже мысленно стрелять из него по стене казармы. И вот, наконец, он удовлетворённо фыркнул, поставил подпись, и я пошёл ко второму боссу.

Начальник МОБ – мужчина в годах, с выразительной физиономией и волосами цвета поздней меди. Подполковник Тиханов. В народе – «Рэд». Все звали его так за глаза, и не потому, что он был как Джеймс Бонд – скорее, как будто он из ирландской банды переехал в Питер и случайно стал ментом.

Зашёл к нему, отдал бумагу, он на неё глянул и говорит:

– Дымов? А-а, это ты тот, что ножевика задержал? Помню, хорошая была история.

Протянул руку за бумагой и, не моргнув, спрашивает:

– А что такое «антапка»?

Я, не раздумывая:

– Это дужка на рукоятке пистолета, за которую крепится предохранительный ремешок, – отчеканил как на параде.

Он довольно кивнул, подписал.

Так в моей жизни появился официальный ствол. А вместе с ним и автомат АКСУ – складной, укороченный и, как мы шутили, исключительно для боя в лифте.

После этого Кожемякин проявил редкое великодушие и поставил меня в пару со своим бывшим напарником – Андрюхой Ковырзиным. Мы с ним когда-то уже работали – он тогда ещё был живым. Ну, условно. Сейчас в нём от человека осталась только тень – вечно угрюмый, молчаливый, с таким лицом, как будто он видел слишком много. И ел слишком мало. Но я был рад. Думаю, и он был. Хотя по его физиономии можно было определить только одно – что у него физиономия.

Так и начался наш новый сезон в составе дуэта «Собиратели смерти».

А начался он с неожиданно приятных новостей.

С самого утра нас к себе на ковер вызвал Кожемякин и убедившись, что мы пришли, проводил нас на утренний развод. Там, он вывел нас с Ковырзиным из строя и объявил о том, что за проявленную бдительность в задержании опасного преступника мне и Ковырзину присвоены внеочередные звания. Я стал младшим сержантом, а Ковырзин на удивление всех коллег – прапорщиком. Я охренел, когда он успел то? Оказывается, он давным-давно окончил школу прапорщиков и ждал присвоение звания, но что-то пошло не так, то-ли Кожемякин не давал ход, то ли кадровичка все это время спала – теперь Ковырзин «прапор». Слово еще такое – прапорщик.

Слово «прапорщик» имеет исконно русское происхождение и является производным от слова «прапор» («знамя»).

В старославянском языке существовала форма «поропор», в которой произошло удвоение корня -пор, того же, в словах «перо» и «парить». Таким образом, «прапор» буквально означает «развевающееся» (полотно на древке). А «прапорщик» – «знаменосец».

Также Кожемякин вручил нам с Андрюхой по грамоте – аккуратной, в рамке, с гербом и подписью самого начальника ГУВД по Санкт-Петербургу. Торжественный момент, вроде как. На этом, казалось бы, всё и закончилось. Но нет. Как выяснилось, на этом всё только начиналось.

Потом началась неофициальная часть. Коллеги, кто был рядом, подошли, пожали руки. Без пафоса, но по-настоящему. Кто с усмешкой – мол, теперь не зазнавайся. Кто с одобрением – «заслужили, парни». Кто просто хлопнул по плечу – и это, пожалуй, было приятнее всяких речей.

А мы с Ковырзиным стояли с этими рамочками в руках, как два первоклассника с грамотой за отличное поведение. Усмехнулись друг другу – мол, ну вот, теперь популярные.

Казалось бы, всё. Формальности соблюдены, аплодисменты прозвучали. Но не тут-то было. Как водится, в коллективе о таких вещах не забывают – с нас, как выяснилось, положена «простава». Неофициальное, но святое дело. Принято – значит надо.

С Ковырзиным мы переглянулись: не время. На дворе среда, будни в разгаре, дежурства, вызовы, дела. Решили: в пятницу отметим. Откупимся как положено – с салатом «Оливье» в пластиковом контейнере, чаем в термосе и парой тостов за «погоны, которые не давят». А пока – служба.

Работа, работа и ещё раз, мать её, работа.

«УТОПЛЕННИК»

Не успел я донести свою грамоту до раздевалки, как из рации раздался голос дежурного – сухой, как вчерашняя булка:

– «Три тройки», на вызов.

Это мы, если что – с Андрюхой. Я ответил, и вот уже через пять минут мы мчали с мигалкой и воем сирены на очередное весёлое приключение, которое, как выяснилось, ожидало нас в дачном секторе. В пруду, по словам заявителя, обнаружено тело. Классика жанра. Вроде и грамота в руках, а уже по уши в реальности.

На месте инфа подтвердилась. С берега хорошо были видны очертания тела – лежало на животе, спина над водой, остальное где-то в толще.

– Надо его доставать, – изрёк великие, неоспоримые истины мой напарник и, не теряя времени, развернулся… от пруда. Пошёл в сторону дач, будто забыл, что водные процедуры у нас сегодня по графику.

– Ты мне предлагаешь туда лезть? – крикнул я ему в спину. – Я в воду не полезу. Пусть участковый ныряет за жмуром. Мы тут вообще-то охраняем место, а не устраиваем рыбалку на утопленников!

Бродя по берегу и глядя на длинные палки, которыми, увы, не достать даже совесть, я наткнулся на местную водную разработку – плот, сколоченный из поддонов или досок. Видимо, служил детворе судном класса "пельмень-экспресс". Спустил его к воде, встал – и моментально понял, что я для этого транспорта как минимум лишний элемент. Плот начал тонуть подо мной быстрее, чем мои надежды на тихую смену. Тут нужен кто-то полегче. Ребёнка, конечно, звать не будем – не настолько мы звери.

Я осматривал окрестности, как турель с искусственным интеллектом, пока не заметил Ковырзина, ведущего двух иностранцев.

– Снимай всё и в воду, – сказал он одному, с тем фирменным ковырзинским произношением, где «р» звучит, как перегрев в радиаторе. Иностранец только покачал головой.

– Плават не учися я. Не уметь купася, – объяснил, не без гордости.

Я отвёл Андрея в сторону, показал на плот. Его лицо не изменилось – как будто каждый день ему показывают спасательную платформу для доставки трупов. Но я-то знал: он в глубине души был восхищён моей смекалкой. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить.

– Ты по-русски понимаешь? – спросил я у иностранца.

– Чуть-чуть.

– Видишь мешок посреди пруда? – ткнул пальцем в сторону тела.

– Да.

– Вот плот. Надо мешок сюда привезти.

– Да, – сказал он, пошёл к плоту, ещё не подозревая, что за «мешок» ему предстоит увидеть.

Он встал на колени, взял палку, начал отталкиваться – спокойно, даже уверенно. Плот держал его как родного. Вот он уже почти на месте.

– Скажи своему брату, чтобы толкал мешок палкой, – сказал я другому иностранцу, что остался на берегу, и теперь явно сожалел, что не пошёл работать моряком. Тот передал инструкции, и плотогон вытянул палку, слегка подтолкнул тело. Оно повернулось и показалось во всей своей мрачной красе.

Иностранец, увидев, что это не мешок, а покойник, выдал спринт, которому бы позавидовал олимпийский чемпион.

– Плыви назад, – сказал Ковырзин и эффектно передёрнул затвор «Калашникова». Тут иностранец окончательно понял, что судьба его сегодня явно решила повеселиться: с одной стороны – труп, с другой – русский с автоматом. Утонуть выглядело самым мягким вариантом.

– Скажи ему, что, если тело не подгонит, сам в этом пруду и останется, – шепнул я второму брату.

Минут через пять, поняв, что отступать некуда, иностранец перегнулся через плот и начал аккуратно гнать покойника к берегу. В это время Ковырзин уже вернулся, натянул латексную перчатку, вошёл по щиколотку в воду и вытащил труп за руку, как чемодан без ручки.

На первый взгляд – обычный мужик. Но меня смутило в нём кое-что: проломленный висок. Одет он был в спортивные треники, без футболки, без носков. Видно было – его кто-то приложил, раздел и скинул в воду с надеждой, что тот канет в Лету. Не канул. Всплыл. И именно в нашу смену.

Иностранцы, показав блестящие результаты в плавании и спринте, рванули обратно, как две молнии. Мы их не задерживали. Решили: с них на сегодня хватит.

Я по рации вызвал дежурку и без лишней лирики сообщил, что нам срочно требуется следственно-оперативная группа. Дежурный, как ни странно, сразу всё понял – случаются же чудеса – и сказал, что «будет-будет, только подождите». Мы, как люди терпеливые, начали ждать. И ждали. Ждали, пока на месте не завелись два персонажа: во-первых, приехала «скорая», а во-вторых – вдалеке показалась труповозка цвета зрелого мха, официально именуемая «буханка». Вот уж кто работает с огоньком, так это ритуальные – не успел еще жмурок как следует остыть, а они уже на горизонте, с носилками и печалью в глазах. А вот СОГ как не было, так и нет – видимо, по пути к нам кто-то из них заблудился в трёх берёзах.

Прошло ещё какое-то время. «Скорая» уже махнула рукой и официально констатировала смерть неизвестного мужчины. А Ковырзин, пока мы всё это наблюдали, умудрился увидеть не один, а минимум три сна, свернувшись клубочком в машине. И только тогда, когда уже даже комары успели нас покусать, подъехала-таки наша героическая группа – следователь, опер и криминалист в полном составе. Как водится, участкового не было. Вообще. Ни следа, ни запаха. Хотя, если уж на то пошло, по правилам именно участкового должны были дернуть первым, потому что это его пастбище. Но, похоже, тот либо потерял интерес к участию в жизни, либо уже где-то отмечал это самое преступление в компании дружественного стакана. А все шишки от разъяренного следователя, конечно же, пришлось ловить мне.

– Где понятые? – спросил следак, уставившись на меня, будто я держу их в кармане.

– Наверное, ещё не подошли, – пошутил я, но тут же понял, что здесь не стендап, и публика совсем не настроена хохотать.

– Обеспечьте двух понятых, – отрезал он и уткнулся в протокол, как в последнюю надежду.

Опером в группе оказался сам Александр Николаевич Соболев – тот самый, кто в уголовке занимает пост зама начальника и, по слухам, может дозвониться как до бомжа в подземке, так и до министра на даче. В народе его почитали, как человека легендарного. Говорили, в Чечне в первую кампанию был, первого января 1995г. штурмовал Грозный. Медалями обвешан, как новогодняя ёлка.

Соболев подошёл к нашему авто, стукнул по крыше и скомандовал:

– Ковырзин, подъём.

Тот вздрогнул, потянулся за пистолетом – видимо, думал, что война началась – но, увидев, кто его будит, моментально проснулся, пришёл в чувство и, не дожидаясь второго зова, вылез.

– Двух человек найди. Только местных.

– Понял, сделаю, – отрапортовал Ковырзин и растворился в дачном массиве.

Соболев подошёл ко мне, посмотрел так, словно пытался рентгеном просветить мой мозг.

– Дымов, значит? Наслышан. Убийцу в уборщики определил – и чуть было не отпустил. Хорошо, что приметы вспомнил. Видать, не всё в голове опилки.

Протянул мне руку.

– Александр Николаевич.

– Младший сержант роты ППС Дымов Егор, – отбарабанил я, как учили, и даже плечи расправил. Соболев прищурился и усмехнулся.

– Пошли, прошвырнемся по домам. Раз уж участковый у нас сегодня в режиме невидимки.

– С удовольствием, товарищ майор.

Он остановился, повернулся ко мне:

– Мне не послышалось? Ты сказал "с удовольствием"?

– Ну да. Интересно же – кто его убил…

– Пошли, сыщик.

Мы пошли вдоль дач, я наблюдал, как работает Соболев. Он методично расспрашивал всех встречных, описывал внешность утопленника и выяснял, не заходил ли он в местный шалман – заведение сомнительной репутации, где даже тараканы под градусом. Вскоре нас вывели к одному подозрительному дому.

– Ну что, пойдём познакомимся? – с ухмылкой сказал Соболев. – Только ты задержись у двери минуты на пять. Потом по моей команде заходи. Договорились?

– Так точно, товарищ майор.

Он вошёл, половицы под ним скрипнули, потом что-то грохнуло внутри, и вдруг я слышу:

– Егор! На тебя бежит!

Я напрягся и вижу: из дома вылетает кабан в обличье человека, явно не рассчитывавший встретить сопротивление. Я, недолго думая, машинально влепил ему в челюсть с таким энтузиазмом, что тот с ходу лёг отдыхать. Через несколько секунд появился Соболев и, тяжело дыша, глядя на валяющегося мужика, спросил:

– Он что, тётю родную увидел и сознание потерял?

– Почти. Он ещё и на мой кулак сам упал.

– А с тебя, Дымов, будет толк. Знал бы ты, кого уложил. Наручники на него накинь. Обязательно – руки за спину. Правильно. Вот.

Он кивнул на валяющегося мужчину:

– Это матерый волчара. По ориентировке проходит – сбежал из мест лишения свободы. Фамилия у него, кстати, такая, железная.

– Железнов, – сказал я.

Соболев застыл, уставился на меня, лицо перекосилось в восхищении и легком ужасе:

– Ты чё, и ориентировки наизусть знаешь?

– Да не… Просто фамилия у него запоминающаяся. Не забудешь, даже если сильно захочешь.

– Вызови по рации Ковырзина. Пусть подъезжает. Адрес скажи, – скомандовал Соболев и снова скрылся в доме.

Мы с Андрюхой загрузили беглеца в автомобиль и стали ждать. Через несколько минут Соболев вышел и, словно между делом, сообщил:

– В доме ещё один труп. Женский. Вы, ребята, доставьте задержанного в дежурку, а я тут задержусь.

Мы всё сделали как положено, потом сменились – смена подошла к концу. Железнов дремал на лавке в обезьяннике, словно ничего и не было. А СОГ, между прочим, с места второго трупа так и не уехал – видимо, составляют летопись событий.

На следующий день, когда мы заступали в ночь, я узнал, что Соболев раскрыл двойное убийство, а Железнов дал признательные. На вечернем разводе замкомроты Роман Соц вывел меня из строя и при всех в голос похвалил. Говорит, Соболев сам к Кожемякину заходил, поблагодарил за участие и пообещал в рапорте указать, что раскрытие совместное. Кожемякин, по слухам, сиял, как утюг на параде.

Вот с таких вот бодрых и слегка ржачных новостей и началось наше новое ночное дежурство.

ГЛАВА 8 «НАРКОТИКИ – ЭТО ЗЛО»

Не вижу смысла вновь распространяться о регулярных «гостях» нашего города – гражданах ближнего и не очень зарубежья, доставляемых без регистрации. Без них ни одно дежурство не обходилось, и казалось, что без этой маленькой традиции мир бы просто пошёл под откос. Операции проходили не только возле метро, но и в формате настоящих выездных туров – на рынки, стройки и прочие злачные места, где собиралось интернациональное братство. Самым жирным куском в этом пироге всегда оставалось общежитие, где обитали наши многонациональные подопечные. Там, можно сказать, мы «делали план», как в мясном отделе: доставили – оформили – пошли дальше служить родине и охранять покой Санкт-Петербурга.

Где-то в районе одиннадцати вечера, когда город уже начинал потихоньку засыпать под завывания "Русского радио", дежурный отправил нас на вызов. Повод был традиционно бытовой, как «майонез к оливье»: из квартиры доносилась громкая музыка, которая в очередной раз доводила соседей до нервных судорог. Подходить самостоятельно они не рискнули – репутация у той квартиры была такая, что даже домовой к ней без понятых не заглядывал. Там ежедневно шли вечеринки в формате «громко, плохо, бессмысленно». День недели, как вы понимаете, значения не имел – шум и угар были круглосуточные.

Подойдя к двери, мы с Ковырзиным сразу убедились: музыка и правда орала так, что соседский кот, судя по всему, переехал жить к бабушке в Псков. Я нажал на дверной звонок, параллельно начал выбивать чечётку по двери кулаком, надеясь, что либо нас услышат, либо полотно само рухнет от давления ритма. Ответа не последовало, но дверь вдруг с предательским скрипом поддалась. Момент был напряжённый: за спиной Ковырзин, как в фильме с Ван Даммом, передёрнул затвор табельного пистолета, а я, стараясь не дышать, вошёл в квартиру.

Внутри нас встретила картина, достойная репортажа с другого мира: на полу, на диванах и в креслах сидели парни и девушки в позах буддийских монахов, только без просветления. Они спали. Причём спали не просто крепко – они ушли в такие астральные дали, что Станиславский бы не поверил.

Такая же обстановка царила и на кухне: будто не вечеринка, а погром в отделении йоги. Я подошёл к музыкальному центру и, не выдержав, выключил его к едрене фене. Аппарат сопротивлялся, но сдался. Музыка сдохла, а у меня в ушах всё ещё продолжало звенеть. Я попробовал растормошить хоть кого-нибудь из спящих – но реакции не последовало. Они продолжали дремать, словно были участниками эксперимента по замедлению биологических процессов.

– Дымов, глянь сюда, – позвал Ковырзин и указал на ванную комнату. В ванне, свернувшись в позе эмбриона, мирно покоился голый парень. Судя по всему, он сначала мылся, потом спустил воду и уже без воды отправился на край света.

Но Ковырзин не зря ел свой хлеб – его глаз сразу зацепился за синюшность кожи с одной стороны и мертвенно-белый оттенок с другой. Типичное трупное явление, которое невозможно спутать ни с чем, кроме очень плохого солярия. Я подошёл, взял его за запястье, проверил сгиб локтя – там чётко читались следы инъекций. Всё стало понятно без лишних слов. Я посмотрел на Андрюху, и одним движением головы дал понять: «Да, всё сходится. Вызывай СОГ».

Ковырзин кивнул, как человек, с которым случается это не впервые, и вышел на лестничную клетку, чтобы не орать в рацию на фоне наркоманского сна. А я тем временем начал проверять пульс у остальных, и тут началось самое весёлое. Точнее, не весёлое, а… нервно-угрожающее. У одного пульс был как у дохлого карася, у второго не было вообще, а третий лежал лицом вниз – и тоже, увы, финальный аккорд. Девица за столом и парень рядом с ней сидели, уткнувшись лицами в руки, словно уснули на лекции по химии, и оба, судя по всему, навсегда.

– Коктебель, ответьте три тройки, – сказал я в рацию, уже не скрывая тревоги.

– На связи Коктебель, – отозвался дежурный.

Почему именно Коктебель? Да кто его знает. Раз в три года позывные меняются, как шторы в мэрии. До этого был Арзамас, потом Яхрома, теперь вот Коктебель.

– Срочно направьте пару карет скорой на адрес. У пятерых – ноль пульса. У некоторых ещё теплится. В общем, быстро.

– Причина? – поинтересовался дежурный, видимо, желая услышать что-то необычное.

– Наркотики – зло, – ответил я философски. – Конец связи.

А дальше началось то, ради чего в кино обычно вставляют тревожную музыку и съёмку с дрона: одна за другой к дому начали прибывать машины скорой. Я, не выдержав этого торжества медицинской логистики, просто вышел покурить. Под шум сигнала и крики санитаров сигареты уходили одна за одной. Я стоял на лестнице, как вьетнамский ветеран, вернувшийся на место боя.

Приехали все, кто только мог: СОГ, участковый Антон Стоян – явно не в восторге от ночного пробуждения – и даже некий полковник, который оказался ночным ответственным по городу. Его лицо выражало всё: и сонливость, и раздражение, и желание притвориться дворником.

Когда всё немного улеглось, мы с Андрюхой, снявшись с адреса, доложили в дежурку и уехали по маршруту. После увиденного обедать не хотелось. И вообще – мир казался как-то особенно серым и липким. Иногда даже кофе не спасает, особенно если перед этим ты трогал за запястье пятерых покойников.

«ЖИВОДЕР»

И вот – снова выезд. Дежурный передал информацию с ноткой театральной тревоги: в одной из парадных консьержка обнаружила чужака. Причём не человека, а собаку. Бездомную. Четвероногая нарушительница якобы незаметно проскользнула в подъезд и теперь где-то скитается по этажам, путая ковры и нарушая хрупкий покой жилищного микромира.

Консьержка, судя по голосу, была на грани институционального нервного срыва. Её вселенская обязанность по охране вверенной ей территории дала трещину, а неизвестная собака, которую она не помнила «по личному делу», вызывала у неё такое беспокойство, будто это был не двор-терьер, а переодетый волк из сказки про Красную Шапочку. Ещё немного – и, мол, покусает кого-нибудь из жильцов, выйдет человек за хлебом, а там… клык в пятку.

Мы с Андрюхой подъехали к указанному дому. Всё шло как обычно – до того момента, пока из парадной не раздался звон битого стекла. Вслед за звоном что-то с глухим шлепком рухнуло на газон. Это «что-то» оказалось собакой. Маленькой, кудлатой, с ошарашенными глазами и жалким повизгиванием.

Окно, судя по всему, было на третьем этаже. Не раздумывая, я сорвался с места и рванул наверх, почти забыв про гравитацию и форму. Ковырзин остался внизу – возможно, просто не ожидал, что я, человек, обычно неспешный, вдруг включу режим олимпийского спринтера.

На лестничной клетке – стандартный погром: битое стекло, сквозняк и запах дешёвого алкоголя. Рядом со злополучным окном стоял мужчина в халате, согнутый и держал в руках кастрюлю. Образ был не то из сюрреалистической пьесы, не то из бытовой трагикомедии.

– Что тут произошло?! – рявкнул я, внутренне уже сжимаясь от предчувствия.

Мужик оказался пьян вусмерть. Язык у него заплетался, а взгляд плыл в каком-то далёком океане.

– Да я… покурить вышел… А на моём месте собака сидит.

– Ну и что ты сделал? – голос мой сорвался на крик, в горле запершило от ярости. В такие моменты мне становилось особенно плохо – когда кто-то трогал беззащитных. Животных я любил сильнее, чем многих людей. А вот живодёров… живодёров я даже за людей не считал.

– Ну… – заплетающимся языком продолжал он. – Я подошёл, а она… зарычала. Ну я пошёл домой… набрал кипятку… и, типа… шлёп её. Она, дура, не вниз побежала, а в окно…

Дальше – вспышка. Вспоминаю не всё, но по щеке вдруг прилетело.

– Очнись, твою мать, Дымов! – голос Ковырзина ворвался, как спасательный круг.

Оказалось, я немного… перестарался. Мужик уже лежал на полу. На голове – его же кастрюля. Видимо, отдала ему должное. Подняв эту металлическую корону, я увидел его лицо. Или то, что от него осталось: каша из носа, крови и синяков. Видимо, я сломал ему нос и потом – уже на автомате – бил по месту, не уточняя диагноз.

– Андрей… – прошептал я срывающимся голосом. – Он плеснул на собаку кипятком. Из-за него она выпрыгнула из окна…

Я держался, но ком в горле распирал. Ковырзин, не говоря ни слова, достал наручники, застегнул их на пострадавшем, связался с дежурной частью и вызвал участкового – оформлять материал по факту жестокого обращения с животными. Параллельно вызвали ещё один наряд ППС – передать им клиента, пусть греет скамейку в отделении.

Мы же вдвоём осторожно подняли собаку. Она ещё дышала. Смотрела на нас, как будто понимала всё и даже прощала. У меня в глазах плыло, Ковырзин – как всегда, камень. Сели в машину и поехали в дежурную ветклинику.

Нас приняли быстро. Пса забрали. Мы остались ждать. Я вышел покурить. Затягивался так, будто пытался заполнить дымом пустоту, которая всё росла внутри. Меня трясло, я уже почти сорвался. Почему? Почему кто-то видит в животном угрозу, а не просто потерявшееся существо, которое ищет тепло?

Минут через пятнадцать из клиники вышел врач. Глаза у него были усталые, лицо – каменное.

– Мы… усыпили её, – сказал он. – Множественные переломы, внутренние кровоизлияния… Прогноз был несовместим с жизнью.

Я просто развернулся и ушёл за угол. И впервые за много лет – разрыдался. В голос, по-настоящему, как тогда, когда мне было десять и у нас на даче умер мой первый пёс.

Ковырзин подошёл к врачу и, как всегда, коротко и по делу:

– Нам нужно заключение. Документ о смерти. Это пойдёт в дело.

– Это была его собака? – уточнил врач, глядя на меня, скорчившегося у стены.

– Нет. Она была ничья, – ответил Андрей. И от этого в его голосе прозвучало нечто гораздо более тяжёлое, чем если бы он сказал: «да».

Остаток смены прошёл в молчании. Впрочем, у нас дежурства почти всегда в таком стиле: Ковырзин за сутки произносит не больше двадцати слов, и каждое из них обычно звучит как окончательный приговор. Я сидел на пассажирском сиденье, шмыгал носом. Глаза опухли, лицо жгло. Мы возвращались на базу. Участковый уже звонил – требовал рапорта. Он хотел бумагу. А я – справедливость. Хотя бы маленькую. Хотя бы для одной собаки.

Когда мы вернулись в отдел, участковый буквально места себе не находил – метался от окна к окну, будто голубь, запертый в маршрутке. Казалось, он уже все стекла пересмотрел, выискивая нашу машину, как школьник, который забыл дневник дома, а теперь высматривает мать с ремнём.

И вот, заметив нас, он пулей выскочил из отдела и засеменил навстречу.

– Сейчас что-то будет… – философски заметил Ковырзин и первым встал на пути Стояна.

– Пусти, Андрюха! Не ты, так я ему наваляю! Чтоб знал, как людей лупасить! – участковый горячился и пытался вырваться в мою сторону, но Ковырзин стоял, как бетонный забор – можно пинать, можно кричать, но пройти не выйдет.

– Ты чего себе позволяешь, а, сопляк? – кипел Стоян. – Ты понимаешь, что как он протрезвеет, так сразу в больницу помчится, снимет побои – и всё, Дымов, приехали! Превышение служебных полномочий! А это, между прочим, уголовка. Да пусти ты меня, Ковырзин! – возмущённо добавил он, выдёргивая руки.

Все в отделе знали: Стоян – человек прямой, но не крыса. С Кожемякиным дружен, но из тех, кто за спиной не шепчет. Видимо, решил провести со мной воспитательную беседу старшего товарища – и, надо признать, у него это получилось. Его слова вдруг осели в голове, как сытный ужин в желудке – тяжело, тревожно и, как бы помягче, малость обильно. Паника подступила, уверенность пошла ко дну, а вместе с ней – и я.

– Я понял, товарищ старший лейтенант, больше подобного не повторится. Честно. – Я виновато потупился, будто на линейке в школе, куда меня вызвали за двойку по поведению.

– Ладно, – сказал он уже спокойнее. – Но учти, Дымов, в следующий раз жалеть не стану. Лично рапорт в прокуратуру накатаю, Кожемякину всё доложу – а уж он знает, как из тебя человека делать. А теперь марш в кабинет. Пишите рапорты по делу, а мне ещё с десяток свидетелей опрашивать.

Он махнул рукой и, дождавшись, пока мы пройдём, влепил мне мягкий, почти отеческий подзатыльник. Так, для воспитательного эффекта.

Мы вошли в отдел, а я так и шёл с опущенной головой, будто сейчас мамка встречать будет.

Прошло немного времени, и при очередной встрече я осторожно поинтересовался у Стояна, как там дело-то движется. Он, как всегда, без лишнего пафоса, рассказал: прокуратура, к удивлению, дело завела охотно. Этому мерзавцу дали штраф. Только и всего. Смешно и грустно одновременно.

– У нас за такое, увы, не сажают, – вздохнул он. – А я считаю, надо бы. Вот поднял руку на животинку – всё, эту руку тебе должны аккуратно и с чувством отрубить. Убил животинку – будь добр, следом за ней. Но… – он махнул рукой, – это всё мечты. Не про нашу страну. Тут и педофилы, и маньяки, и насильники – да, сидят пожизненно, и то не всегда. А животные? Ну, извини, это же просто собака. Или кошка. Или твой собственный хомяк – кому он нужен?

Я слушал и понимал: прав ведь. Грустно, что прав.

ГЛАВА 9 «ПРОСТАВА»

Пятница наступила, как долгожданное письмо из армии – предсказуемо, но всё равно приятно. Мы с Андрюхой отработали дневную смену и, поймав момент, отпросились у Кожемякина – мол, есть веский повод отметить. Повод действительно был: Ковырзин получил долгожданные погоны прапорщика, а я – первые в своей службе лычки младшего сержанта. Мелочь, а приятно. Кожемякин удивительно легко махнул рукой: «Идите, только чтоб без криминала!» – и мы тут же испарились с маршрута.