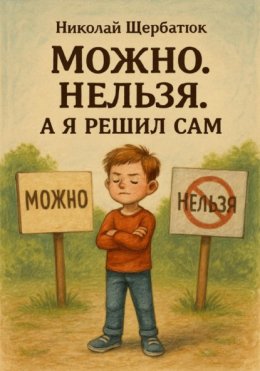

Можно. Нельзя. А я решил сам

Глава 1. Правила игры: что тебе говорят «можно», «нельзя» и «допустимо»

1. Кто вообще решил, что «нельзя»? – краткий экскурс в истории «запретов»

Знаешь, всегда интересно – кто в мире взял и сказал нам, что можно делать, а что – ни-ни? Кто вообще дал право вот так вот огородиться невидимыми стенами «нельзя»? Потому что как-то внезапно, с самого детства, на тебя навешивают кучу запретов, и ты, почти что без выбора, начинаешь верить, что это всё правда. Но правда ли?

Давай попробуем влиться в историю и посмотрим, откуда вообще эти «нельзя» в нашей жизни появились. Не пугайся – я не собираюсь грузить тебя историей в пыльных учебниках. Всё просто и понятно.

В начале было «нельзя»

Если копнуть глубже, то первые запреты появились ещё в пещерах. Не в прямом смысле, конечно, не было тогда табличек с надписями «Нельзя брать чужую добычу» или «Нельзя рычать на старших». Но суть была одна: выживание.

Представь себе первобытного мужика, который решил, что будет отбирать у других еду, с кем-то поссорился, а в ответ получил дубиной по голове. Тогда запреты стали первыми «нельзя» – нельзя трогать чужое, иначе тебе прилетит. Это не про мораль, а про чистый прагматизм.

С тех времён «нельзя» развивалось в культуре, религии и законах. Если раньше это были простые правила выживания, то потом к ним добавились табу и нормы, без которых якобы невозможно общество.

Религия как главный «запретчик»

Самый мощный поставщик «нельзя» – это религия. И неважно, во что ты веришь или не веришь – эти штуки подсознательно влияют на нас. Во всех религиях есть свои списки «нельзя»: не убивать, не воровать, не лгать, не грешить… И всё это обычно преподносится как непогрешимая истина.

Что самое смешное – зачастую никто толком не задаётся вопросом, почему именно так. Просто «так надо», потому что «бог так сказал» или «так велит традиция». Мозг на автомате берет в оборот, и ты уже не сомневаешься.

Весь этот религиозный «запретный» набор работает, чтобы контролировать массы. Чтобы люди не устраивали хаос и жили «как надо». Хотя, если вдуматься, даже религиозные запреты – это тоже инструмент власти, а не только про духовность.

Государство и закон – формальные «нельзя»

Когда появились государства, они взяли на себя роль главного «запретчика». Законы – это формальные правила, которые устанавливают, что можно, что нельзя, а что «допустимо с оговорками».

Но властям на самом деле не так важно, чтобы люди были счастливы и свободны. Им важнее, чтобы была стабильность, порядок и подчинение. Поэтому правила часто придумываются так, чтобы ограничить свободу и управлять людьми.

Это как игра в шахматы – фигуры двигаются по чётким правилам, и ты либо играешь, либо становишься мишенью. Понимаешь, в чём фишка? Большая часть «нельзя» – не потому, что так правильно, а потому что так удобно тем, кто держит власть.

Социальные нормы – невидимые «нельзя»

Помимо законов и религий, есть ещё куча невидимых запретов, которые диктует общество. Это так называемые социальные нормы – то, что считается приличным, модным, правильным.

Например: мужчина не должен плакать, девушка должна быть скромной, взрослый должен иметь стабильную работу и семью… А если ты от этого отходишь – привет, тебя осуждают, травят и вешают ярлыки.

Эти невидимые рамки – как стены тюрьмы, которые ты не видишь, но чувствуешь каждую секунду. И большинство людей даже не подозревают, что находятся в ловушке.

Что в итоге?

Если подытожить, «нельзя» – это не какой-то универсальный закон, который просто существует в природе. Это условности, которые придумали люди, чтобы контролировать других людей.

От первобытных племён до современных мегаполисов – суть одна: запреты всегда служат чьим-то интересам, а не твоим. И вот в этом главная беда – нам с детства прививают чужие «нельзя», а не учат слушать себя.

Лично мой вывод

Я помню, как впервые задумался: а почему вообще я должен что-то делать, если мне этого не хочется? Почему «нельзя» звучит так громко в моей голове? Почему окружающие считают, что они вправе навязывать мне эти рамки?

Это было мощное осознание, момент, когда я понял – эти «нельзя» не священны. Их можно и нужно пересматривать, переписывать, а иногда – и полностью игнорировать.

Так что, братан, когда в следующий раз услышишь «ты не можешь», вспомни: кто вообще дал это право? Может, это просто чей-то способ управлять тобой. А ты – не робот, а человек. И решать тебе.

2. «Можно» и «нельзя» в нашей голове – как с детства забивают установки

Когда я был малым, меня однажды спросили: «Что ты хочешь делать?» Я, конечно, ответил что-то вроде «прыгать с крыши» или «есть мороженое на завтрак», потому что маленькие дети в принципе живут без всяких фильтров. Они просто делают то, что хотят, и кайфуют от жизни.

Но тут вмешалась взрослая реальность: мама с серьёзным лицом сказала – «нельзя». «Прыгать с крыши – нельзя», «есть мороженое на завтрак – нельзя», «бить брата – нельзя» и так далее. В этот момент мне показалось, что у меня в голове кто-то включил большой красный светофор с надписью «СТОП».

И это не какой-то случайный момент – с самого детства нам вбивают в голову уйму «нельзя» и «можно». И вот эти установки, как кирпичи, складываются в стены нашего восприятия мира.

Первые кирпичики запретов

Первый раз ты сталкиваешься с «нельзя» буквально с пелёнок. Помню, как я тянулся к розетке – «нельзя, ударишься током!» Потом попробовал поиграть с огнём – опять «нельзя, сгорит дом». Тут сразу учишься бояться и слушаться.

Вся наша жизнь с детства напоминает парк аттракционов, где вместо ярких красок и свободы – ряды табличек «нельзя». И чем старше мы становимся, тем сложнее от этого избавиться.

Почему так происходит? Потому что взрослые не хотят, чтобы ты разбился или устроил хаос. Но проблема в том, что эти запреты часто переступают границы безопасности и превращаются в оковы.

«Можно» и «нельзя» – наш внутренний GPS

Со временем в нашей голове выстраивается сложная система «можно» и «нельзя». Она работает как внутренний навигатор, который постоянно говорит: «Стоп, так нельзя», «А вот это можно», «Давай сюда – это допустимо».

И самое опасное, что этот GPS мы не программируем сами – его программируют за нас. Родители, школа, друзья, соцсети – все эти факторы влияют на то, что мы считаем правильным или запрещённым.

Например, мама сказала: «Не разговаривай с незнакомцами» – хорошо, запомнил. Но если взрослые продолжают повторять «не высказывай своё мнение», «не будь другим» – твоя карта мира начинает сужаться.

Пример из моей жизни – как меня программировали

Я, как и все, прошёл стандартный набор программ из детства. «Мальчики не плачут», «будь сильным», «не задавай лишних вопросов», «не делай глупостей». И если я пытался быть честным с собой и показать слабость – меня быстро пинали обратно в «нельзя».

Это не значит, что родители специально делали мне хуже – они просто сами были запрограммированы так же. В общем, такая цепная реакция поколений.

Как «нельзя» превращается в страх

Самое интересное – многие наши запреты превращаются в настоящие страхи. Я помню, как боялся сказать «нет» старшим, потому что думал, что меня за это не полюбят или отвергнут.

А страх – это вечный охранник «нельзя». Он стоит на страже и не даёт тебе делать то, что хочешь, подсовывая на выбор только варианты, которые «можно».

И вот ты взрослеешь, а внутри тебя прочно засел этот внутренний полицейский, который постоянно напоминает: «Стоп, нельзя!». И это, братан, одна из самых больших ловушек.

«Можно» – где его искать?

Но «можно» тоже есть. Просто его так мало и так тихо звучит в нашем мире, что мы порой забываем его слушать.

В детстве мне говорили, что можно мечтать и играть. Это было здорово, но потом кто-то сказал: «Мечты – это для слабаков» или «Игры – это для детей». И внутренний голос «можно» стал глушиться.

Тем не менее, иногда он прорывается. Как только я позволял себе хотя бы раз в жизни сделать что-то просто потому что хочу – это было как маленький взрыв свободы.

Откуда берутся «нельзя» и «можно» внутри нас?

Фишка в том, что в голове эти слова – не просто команды. Это целый набор убеждений, убеждений, которые «вшиты» в нас с самого раннего детства.

Вот как это работает: ты слышишь «нельзя», и твой мозг создаёт эмоциональную реакцию – страх, стыд, вину. И наоборот, на «можно» мозг реагирует радостью и безопасностью.

Потом, когда ты взрослый, эти реакции работают автоматически, как кнопки на пульте. Ты даже не понимаешь, почему вдруг чувствуешь себя плохо, когда хочешь что-то сделать. Просто где-то в подсознании засел «нельзя».

Почему мы не умеем слушать «можно»

Система в нас построена так, что легче реагировать на «нельзя». Потому что так тебя учили с детства – бояться и избегать проблем.

«Можно» требует ответственности, выбора, иногда конфликта с другими. Это не так просто, как подчиняться.

Я заметил, что многие взрослые даже боятся спросить себя «А что я хочу?» – страшно выйти за рамки привычного, боязнь потерять контроль, страх быть непонятым.

Но есть способ сбросить эту программку

Знаешь, для того чтобы перестать быть заложником чужих «нельзя» и научиться слышать своё «можно», нужна одна вещь – осознанность.

Нужно научиться ловить в голове эти команды и задавать им вопрос: «А это моё «нельзя» или навязанное?»

Например, когда тебе говорят «не делай этого», спроси себя: «А что я чувствую? Почему я этого боюсь?».

Этот маленький вопрос – первый шаг к свободе.

Мой маленький лайфхак

Лично я начал вести дневник своих желаний и страхов. Каждый раз, когда ловил в себе «нельзя», записывал, откуда он взялся, и что на самом деле хочу сделать.

Честно – сначала было страшно, потому что выходить за рамки – это как прыгать в ледяную воду. Но с каждым разом становилось легче.

Итог

Наши внутренние «можно» и «нельзя» – это не нечто данное раз и навсегда. Это всего лишь установки, которые можно переписать.

И первый шаг к этому – понять, что то, что в твоей голове звучит как «нельзя», может быть просто чужой историей, навязанной с детства.

Ты не обязан верить в эти запреты – ты можешь строить свою карту мира, где «можно» будет звучать громче.

3. Когда «допустимо» – самый хитрый манёвр манипуляторов

Если «нельзя» – это громкий красный свет, а «можно» – зелёный, то «допустимо» – вот эта мутная желтая лампочка, которая мигает и сбивает с толку. Вот именно «допустимо» – это самый коварный и хитрый манёвр в арсенале манипуляторов. Потому что «допустимо» – это не ни «да», не «нет», а вот эта вечная серая зона, в которой легко потеряться, поскользнуться и оказаться там, где вообще не хотел.

Давай вместе разберёмся, почему «допустимо» – это ловушка, и почему умные ребята, которые хотят управлять тобой, именно его и используют чаще всего.

Что значит «допустимо»?

Психологи и социологи любят говорить, что «допустимо» – это граница между запретом и разрешением. То есть вроде бы и можно, и нельзя. Это как когда мама говорит: «Ты можешь съесть конфету, но не всю пачку». Или начальник: «Ты можешь взять выходной, но не в самый горячий период».

«Допустимо» – это такой хитрый компромисс, который вроде как даёт тебе свободу, но только в пределах, которые удобны системе.

Почему манипуляторы любят «допустимо»?

Потому что это идеальный инструмент, чтобы заставить тебя прыгать по их правилам, но при этом они остаются чистыми перед лицом закона, общества и совести.

«Делай, что хочешь, но в меру» – звучит вроде как демократично, но по факту это означает: «Я не запрещаю, но и не поддерживаю, и если что – я тебя предупреждал».

Так ты постоянно оказываешься в состоянии неопределённости – то ли ты сделал всё правильно, то ли чуть-чуть переступил, но уже не чист.

Пример из жизни: «допустимо» в работе

Вот пример из моего опыта. В компании, где я работал, начальство говорило: «Можно работать из дома, но допустимо только 2 раза в неделю». На словах – свобода, а на деле – строгое ограничение.

Ты вроде как не нарушаешь правила, но и не свободен полностью. Если что – тебя могут легко прижать за превышение «допустимого».

Такой формат заставляет людей жить в постоянном стрессе: «А вдруг сегодня мой день «нельзя»?» Это похоже на игра в русскую рулетку с серой зоной.

Социальные нормы и «допустимо»

Помнишь, когда мы говорили о социальных нормах? Там тоже полно «допустимо». Например: мужчина может показать эмоции, но допустимо только если он рядом с близкими.

Это постоянное тестирование – можно или нельзя? И ты пытаешься подстроиться под то, что «допустимо», хотя внутри тебя уже начинает кипеть буря.

Эта серая зона идеальна для контроля, потому что в ней легко вызвать сомнение и чувство вины: «Ты сделал больше, чем допустимо» или «Ты не сделал достаточно».

Манипуляция через «допустимо» в отношениях

В отношениях часто можно услышать что-то вроде: «Я тебя люблю, но допустимо с некоторыми условиями». Или: «Ты можешь быть собой, но допустимо только если ты не слишком другой».

Это самый подлый приём, который убивает свободу и настоящие чувства. Потому что «допустимо» в таком контексте – это всегда ограничение, завуалированное под «любовь» или «понимание».

Ты вроде и не запрещён, и вроде и не свободен, и постоянно находишься на грани.

Почему нам нравится «допустимо»?

С одной стороны, «допустимо» кажется удобным. Оно как страховка – вроде как можно, но есть ограничения, которые держат тебя в рамках.

Многие люди даже любят такие ограничения, потому что так проще не принимать ответственность за свои желания.

«Я хотел сделать это, но допустимо было только вот так, значит я не виноват». Это удобный способ свалить вину на систему или на окружающих.

Как «допустимо» превращается в инструмент манипуляции

Манипуляторы знают, что конкретное «нельзя» может вызвать сопротивление и бунт. А абсолютное «можно» – это потеря контроля. Поэтому они выбирают «допустимо» – чтобы ты был в подвешенном состоянии.

В этом состоянии ты всегда сомневаешься, думаешь о том, как правильно поступить, переживаешь из-за мелочей и тратишь энергию на попытки угодить всем и вся.

Так тебя делают уязвимым, уставшим и зависимым.

Пример из медиа и рекламы

Реклама часто работает с «допустимо», заставляя тебя думать, что можно купить «почти всё», но при этом делая скидки только на определённые товары и только в определённое время.

«Допустимо» – это же как обещание, которое всегда немного не полностью выполняется. Ты вроде и получил скидку, но потратил кучу денег на вещи, которые тебе на самом деле не нужны.

Это классика – продать тебе желание под видом свободы выбора, а потом подсадить на цепочку постоянных «допустимо»-покупок.

Как отличить настоящее «можно» от ловушки «допустимо»

Настоящее «можно» – это когда ты чувствуешь, что делаешь это для себя, без давления и страха.

А «допустимо» всегда сопровождается внутренним напряжением, сомнениями, ощущением, что тебя подсовывают под какую-то рамку.

Если ты постоянно думаешь: «А вдруг я переступил?», «А вдруг мне скажут, что я не прав?», значит, это не «можно», а «допустимо».

Мой личный опыт – как я научился распознавать «допустимо»

Было время, когда я ловил себя на том, что живу в режиме «допустимо». Работа, отношения, даже отдых – всё как будто позволено, но с кучей ограничений и внутренним дискомфортом.

Я понял, что это путь в никуда. Тогда начал задавать себе вопросы: «Это моё желание или навязанное условие?», «Я делаю это потому что хочу, или потому что так «допустимо»?»

Это не было легко. Иногда приходилось ломать устои и идти наперекор, но с каждым разом становилось легче. Я начал понимать, что жить только «допустимо» – это не жизнь, а выживание.

Как избавиться от «допустимо»

Первый шаг – осознать, что «допустимо» не обязан быть твоей реальностью.

Второй – научиться говорить «нет» тому, что тебе не по душе, даже если это «допустимо».

Третий – искать и создавать своё «можно» – настоящую свободу выбора, даже если это страшно или неудобно.

Заключение

«Допустимо» – самый хитрый манёвр манипуляторов, потому что это зона неопределённости, в которой тебя держат на коротком поводке.

Но у тебя есть право не соглашаться с этой игрой и создавать свои правила, где «можно» будет звучать громко, а «нельзя» – только тогда, когда действительно нужно.

Запомни: жить в режиме «допустимо» – это не жизнь, это проживание. А ты пришёл сюда, чтобы жить по-настоящему.

4. Психология запретов – почему так приятно нарушать, но страшно

Ты когда-нибудь замечал, что именно то, что запрещено, манит больше всего? Вот эта классическая штука: «Не трогай», «Не делай», «Нельзя». Что бы ни говорили, но запретный плод – он сладкий. Как будто где-то внутри нас есть кнопка «запретить – и я сделаю». При этом вместе с этим желанием часто идёт страх, чувство вины, беспокойство. Почему так? Давай разбираться вместе.

Запрет – это вызов

Первое, что стоит понять: запрет сам по себе запускает реакцию вызова. Это не только у детей работает, а у нас у всех, до самых взрослых и солидных. Мозг воспринимает запрет как вызов, как сигнал: «Вот тебе граница, и я хочу проверить, что за ней».

Почему? Потому что мы по своей природе любопытные и хотим знать, что скрыто за забором. Запрет – это как закрытая дверь с табличкой «Вход воспрещён». А у кого хватит терпения просто пройти мимо такой двери? Правильно, ни у кого.

Мозг и запреты: как работает психологический механизм

Когда нам говорят «нельзя», в мозгу загорается красный сигнал. Одновременно включается зона, связанная с запретом и контролем, и зона, отвечающая за вознаграждение.

Да, звучит странно, но именно так. Нарушая запрет, мы чувствуем выброс дофамина – нейромедиатора удовольствия. Это маленький внутренний кайф, подтверждение своей свободы и независимости.

Но при этом включается ещё и зона, отвечающая за страх и тревогу. Вот и получается внутренний конфликт – хочется сделать, но страшно.

Почему так приятно нарушать запреты?

Нарушая запреты, мы чувствуем себя героями своей маленькой революции. Это словно сказать системе «Я сам решаю, что делать».

Этот момент – как глоток свежего воздуха в душной комнате. Даже если последствий нет, само ощущение свободы заряжает энергией.

Ещё прикол в том, что запреты часто делают вещи «особенными». Например, если с детства тебе говорили «не ешь много сладкого», то как только ты станешь взрослым, каждая конфета будет восприниматься как маленькая победа.

Страх – это сдерживающий фактор

Но вместе с удовольствием от нарушения запрета всегда идёт страх. Страх наказания, осуждения, чувства вины.

Это как двойная игра: твоя внутренняя свобода бьётся о стены общественного контроля. И если страх слишком силён, ты можешь просто не решиться переступить черту.

Этот страх – не просто эмоция. Это инструмент, которым нас с детства учат управлять.

Вина – ещё один мощный запретитель

Вина – это чувство, которое приходит после нарушения запрета. Как если бы тебе говорили: «Ты сделал неправильно, потому что так нельзя».

Вина заставляет нас чувствовать себя плохо, и, чтобы избежать этого, мы либо подчиняемся запретам, либо прячемся с чувством вины.

Многие люди живут с этим грузом, даже не осознавая, что часть их «нельзя» – это просто страх вины.

Пример из жизни: маленькие и большие запреты

Я помню, как в детстве мне было интересно попробовать курить – ну, типичная история «запретный плод». Мне говорили «нельзя», но хотелось испытать. Я нарушил – получил кайф, но потом – страх и стыд.

И это повторялось много раз – всё то, что запрещено, сразу становится «вкусным». Взрослея, я понял, что это не только про курение или алкоголь, а про любые запреты: от выбора профессии до отношений.

Почему нам страшно нарушать?

Страх наказания – одна из главных причин. Но это не всегда физическое наказание, чаще – социальное: осуждение, отвержение, потеря уважения.

Также страх связан с неизвестностью. Когда ты делаешь что-то впервые и нарушаешь запрет, ты не знаешь, что будет дальше. Это всегда нервирует и пугает.

Запреты как часть внутреннего диалога

Наши запреты – это не только то, что нам навязали снаружи, но и то, что мы принимаем внутри. Мы сами себе судьи, прокуроры и палачи.

Когда возникает желание нарушить правило, внутренний голос с одной стороны шепчет «давай!», а с другой – орёт «стоп!». Этот диалог сопровождает нас всю жизнь.

Нарушение запретов и развитие личности

Интересно, что именно через нарушение запретов человек растёт. Каждый раз, когда ты решаешь переступить черту и берёшь ответственность за последствия, ты становишься сильнее.

Это как качать мышцы – сначала сложно и страшно, но потом приходит сила и уверенность.

Без нарушения запретов многие так и остаются в клетке, построенной из «нельзя».

Мой опыт – как я учился нарушать и принимать

Для меня это был долгий путь. Сначала я боялся любое «нельзя» переступить, потому что думал – будут проблемы. Но потом я понял: если не делать это осознанно, то живёшь не своей жизнью.

Я начал делать маленькие шаги: сказать «нет» на работе, признаться себе в желаниях, которые считались «нельзя». Каждый раз страх был рядом, но кайф от свободы был сильнее.

Почему стоит не бояться нарушать

Жить в режиме вечного «нельзя» – это значит быть в тюрьме без решёток. Нарушение запретов – способ открыть двери и выйти наружу.

Конечно, не все запреты стоит нарушать ради развлечения. Но важно уметь отличать свои настоящие страхи от навязанных, и знать, что иногда нарушать – это нормально и нужно.

Итог

Психология запретов – это история о балансе между удовольствием и страхом. Нарушать запреты приятно, потому что это выбор и свобода. Но страшно – потому что нас с детства учат бояться последствий.

Чтобы жить по-настоящему, нужно научиться распознавать, какие запреты – твои, а какие – чужие. И тогда нарушение правил станет не просто бунтом, а осознанным шагом к свободе.

5. Мой первый бунт – как я понял, что «правила» могут быть лживыми

Когда ты маленький, тебе кажется, что мир – это фиксированная система: есть правила, есть «нельзя», и ты просто обязан их соблюдать. Это вроде как аксиома. Но иногда, и чаще, чем хочется, происходит момент – первый настоящий бунт, когда ты вдруг начинаешь сомневаться, а не лгут ли тебе все эти правила, что ты слышал с детства?

Вот мой рассказ о том, как я впервые реально начал ломать эту систему и понял, что далеко не всё, что нам говорят, правда.

Детство – идеальное время для принятия правил

С самого начала мне объяснили, что «нельзя» – это хорошо, «можно» – ещё лучше, а «допустимо» – ну, что-то среднее, но не стоит туда сильно лезть.

Школа, родители, окружение – все дружно подкрепляли эти установки. «Будь как все», «не выделяйся», «делай то, что тебе говорят» – звучало как мантра.

Я, как нормальный пацан, воспринимал это всерьёз, пока однажды не столкнулся с ситуацией, которая перевернула всё с ног на голову.

Первый знак вопроса

Это было где-то в 12 лет. Я стоял в школьном дворе, и меня попросили подойти к учительнице за наказанием. Дело было в том, что я отказался участвовать в школьном мероприятии, потому что просто не хотел.

Мне говорили, что я должен быть послушным и делать то, что говорят взрослые, особенно в школе. Но тогда я почувствовал что-то странное: а почему я должен? Почему именно я? Почему если я не хочу, это считается неправильным?

Внутренний конфликт

В тот момент внутри меня начался конфликт. С одной стороны – страх наказания и осуждения. С другой – желание быть честным с собой и не делать то, что не хочется.

Я не мог объяснить тогда словами, но именно это чувство стало моим первым бунтом. Это была не просто непослушание, а осознанное сопротивление.

Реакция окружения

Учительница была, мягко говоря, не в восторге. Родители тоже не особо поддержали. «Ты должен подчиняться, иначе будет плохо» – говорили они.

Но что-то внутри меня начало трещать по швам. Мне стало ясно, что те правила, которые я должен соблюдать, не всегда справедливы и честны.

И самое главное – я начал понимать, что могу не соглашаться с ними.

Второй бунт – более осознанный

Через пару лет я начал задавать вопросы. Почему мы должны ходить в школу по 8 часов? Почему нельзя выбирать свой путь? Почему если ты отличаешься, тебя начинают осуждать?

Ответы часто были либо уклончивыми, либо просто «потому что так надо».

Это не устраивало. Я начал замечать, что многие правила – это просто шаблоны, которые люди повторяют, не задумываясь.

Где кроется ложь в правилах?

Правила – это не всегда правда. Они могут быть инструментом контроля.

Например, «ты должен быть таким-то», «ты должен делать это», «ты не можешь так» – часто это просто способы удержать людей в рамках.

И я начал видеть, что те, кто ставит правила, чаще всего делают это ради своей выгоды, а не ради твоего блага.

Как я начал проверять правила на честность

Я решил экспериментировать. Когда мне говорили «нельзя», я иногда проверял – что будет, если сделать наоборот?

Конечно, не во всех случаях, а там, где это было возможно и безопасно.

Это были маленькие бунты – не носить школьную форму, выражать своё мнение, делать что-то не по плану.

Реакция мира на мой бунт

Не всегда было легко. Были и осуждения, и конфликты. Иногда мне казалось, что я один против всех.

Но именно эти моменты заставили меня расти и понимать, что свобода начинается там, где заканчиваются чужие правила.

Как этот опыт изменил мою жизнь

После того первого и последующих бунтов я понял – правила не священны. Их можно и нужно обсуждать. Их можно менять.

Я стал более осознанным в своих решениях и перестал просто слепо принимать то, что мне говорят.

Совет тем, кто только начинает свой путь

Если ты чувствуешь внутри, что тебе не нравится то, что тебе навязывают, – это нормально. Это знак, что ты растёшь.

Не бойся задавать вопросы и пробовать. Иногда тебе придётся идти против течения, но именно это сделает тебя свободным.

Заключение

Мой первый бунт был началом большого пути – пути освобождения от чужих «нельзя» и поиска своего «можно».

Правила могут быть лживыми, и это нормально – сомневаться и не соглашаться с ними.

Жизнь – это твоя игра, и ты вправе менять её правила по своему усмотрению.

Глава 2. Как мир наводят на мысль, что ты должен жить по правилам

1. Общество, родители, школа – кто и как тебе навязывает «нельзя»

С самого детства на нас льётся непрерывный поток команд, запретов и советов, которые звучат как святая правда: «Так надо», «Это правильно», «Ты должен». Вся эта система – общество, родители, школа – словно невидимый дирижёр, который заставляет нас играть по нотам чужой музыки.

Ты даже не успеваешь осознать, что тебе вбивают в голову эти правила, а потом удивляешься, почему внутри такое ощущение, будто живёшь в клетке, где всё «нельзя», «должен» и «как положено».

Родители – первые поставщики «нельзя»

Начинается всё, конечно, дома. Родители – первые, кто даёт тебе чёткие рамки. «Нельзя разговаривать с незнакомцами», «Нельзя играть грязными руками», «Нельзя задавать слишком много вопросов».

С одной стороны, это нормально – родители хотят уберечь тебя от опасностей. Но с другой – часто эти «нельзя» превращаются в универсальные запреты, которые не ставятся под сомнение.

И самое важное – ты начинаешь воспринимать их как абсолютную истину, потому что мама и папа – авторитеты, и спорить с ними не принято.

Как родители формируют модель «ты должен»

К тому же родители часто навязывают не только запреты, но и модель поведения: «Ты должен быть успешным», «Ты должен учиться хорошо», «Ты должен уважать старших».

Поначалу кажется, что это правильные вещи, но они очень быстро превращаются в психологические оковы.

Ты начинаешь жить не так, как хочешь, а так, как от тебя ждут. И не просто ждут, а требуют. Иначе – «ты не такой, как надо».

Школа – фабрика правил и норм

Как только ты переступаешь порог школы, правила становятся ещё жёстче. Тут уже не только родители, а целая система, которая рассказывает тебе, как надо жить.

Ты должен вставать рано, сидеть тихо, слушать учителей, учить предметы, которые, честно говоря, ты можешь и не понимать.

В школе учат не только знаниям, но и тому, как подчиняться, как быть «нормальным», не выделяться из толпы.

Почему школа – это отличный механизм навязывания

Дело в том, что школа – это своего рода мини-общество со своими нормами и правилами. Ты учишься выполнять требования, соблюдать дисциплину, работать по расписанию.

Это отличный тренажёр для будущей взрослой жизни, где от тебя тоже будут требовать подчинения.

Таким образом, школа помогает сформировать у тебя привычку жить по чужим правилам.

Общество – вечный судья и цензор

И, конечно, помимо родителей и школы есть огромное и непредсказуемое общество. Оно смотрит на тебя через призму норм и стереотипов.

Ты должен быть таким, как принято: мужчина – сильным, женщина – нежной, взрослый – ответственным.

Если ты начинаешь нарушать эти невидимые законы – готовься к осуждению, насмешкам и непониманию.

Невидимые ловушки общества

Общество не просто наблюдает, оно активно вмешивается. Через разговоры, оценки, советы, иногда через жесткую критику.

Если ты попробуешь жить по-своему, тебя могут объявить «странным», «неформалом», «неудачником». И поверь, эта социальная стигма – мощнейший инструмент давления.

Многие с детства боятся этой реакции и предпочитают прятать свои желания под маской «нормальности».

Как мы принимаем «нельзя» на автомате

Самое печальное, что эти ограничения не просто навязываются – мы сами учимся считать их своими.

Ты слышишь «нельзя» столько раз, что оно начинает звучать в твоей голове как внутренний голос.

И потом сам себя ограничиваешь, даже когда вокруг уже нет ни родителей, ни школы, ни строгого общества.

Это как если бы ты посадил себя в клетку и забыл ключ внутри.

Пример из моей жизни

Я помню, как в школе мне постоянно говорили, что нельзя выделяться. Особенно если речь шла о стиле, хобби, способах думать.

Я пытался быть «правильным», но в какой-то момент понял, что это душит меня изнутри. Это был первый сигнал, что правила – не догма, а инструмент.

Тогда я начал искать, где можно нарушить, чтобы почувствовать свободу. И это был важный шаг.

Почему важно осознать, кто навязывает «нельзя»

Если понять, что правила – это не абсолют, а чей-то замысел, можно начать выбирать.

Можно взять ответственность за свою жизнь и перестать жить по шаблону.

Это непросто, потому что привычка слушать чужие «нельзя» укоренилась глубоко. Но сделать это можно.

Как не стать пленником навязанных правил

Первое – перестать воспринимать всё, что тебе говорят, как истину.

Второе – учиться задавать вопросы: «Почему я должен это делать?», «Это действительно моё?», «А что если я сделаю по-другому?»

И самое главное – слушать себя, а не только внешние голоса.

Итог

Общество, родители и школа – мощные механизмы, которые навязывают нам «нельзя» и «должен».

Но понимание того, как это работает, даёт шанс выйти за рамки и начать жить по-своему.

Запомни – твоя жизнь не чья-то копия, а уникальный путь, и ты вправе писать свои правила.

2. Медиа, реклама и соцсети – промывают мозги до блеска

Если ты думаешь, что тебя заставляют жить по правилам только родители, школа и общество – расслабься, у нас тут следующий уровень контроля: медиа, реклама и соцсети. Это такие невидимые охранники, которые наводят тебе на мысль, как надо думать, что покупать, как выглядеть и даже кем быть.

Они не просто показывают информацию, они формируют твоё мировоззрение, эмоции и желания. И делают это так искусно, что ты даже не замечаешь, как у тебя внутри появляется этот загадочный голос «ты должен», «ты хочешь этого», «так делают все».

Как медиа ставят на автопилот твоё мышление

Первое, что стоит понять: медиа – это не просто новости и развлечения. Это мощный инструмент влияния.

Сколько раз ты замечал, что после просмотра очередного сериала или новостного выпуска у тебя меняется настроение или появляются новые идеи? Это не случайность – это специально выстроенная система, чтобы влиять на тебя.

Она работает через повторение, создание образов и эмоций. Например, если тебе постоянно показывают, что успешный человек – это тот, у кого дорогая машина и квартира, то рано или поздно ты начнёшь верить, что без этого ты никто.

Реклама – мастера подталкивания и манипуляции

Реклама – это отдельная история. Тут работают тысячи психологов, которые знают все твои слабости и желания.

Они заставляют тебя думать, что без этого нового телефона, кроссовок или напитка ты будешь неполноценным. И даже если ты не собирался покупать, в итоге окажешься в магазине с корзиной.

Что круто – реклама работает с твоими страхами и мечтами. Боишься отстать? Покупай! Хочешь быть крутым? Купи это! Это прямо-таки эмоциональный шантаж в мягкой обёртке.

Соцсети – ловушка для внимания и самооценки

Соцсети – это как зеркало, которое одновременно показывает тебе реальность и искажает её. Ты видишь там идеальных людей с идеальной жизнью, и начинаешь думать, что у тебя чего-то не хватает.

Алгоритмы соцсетей знают, что тебя удержит дольше всего – лайки, комментарии, сравнения с другими. И они делают всё, чтобы ты задержался в этом «клике», пока не отвалишься.

Это влияет на твою самооценку и представление о том, что «нормально» и «приемлемо».

Как «нельзя» и «должен» внедряются через медиа

Ты даже не замечаешь, как в фильмах, рекламе и постах прокручиваются одни и те же сценарии. Например, «настоящий мужчина должен быть сильным, успешным и не показывать эмоции». Или «красивая женщина – это та, что выглядит определённым образом».

Все эти клише формируют внутри тебя установки – что «нельзя» быть другим, «нельзя» чувствовать иначе, «должен» соответствовать шаблону.

И вот ты уже сам начинаешь подстраиваться, потому что не хочешь быть «не таким», не хочешь быть отвергнутым.

Пример из жизни – как я попал в ловушку медиа