Японцы

© Хасэгава Мамору, 2025

© Издательство АСТ, 2025

Десять самых известных японцев

1 ДЗИММУ (711–585 до н. э.) – легендарный основатель и первый император Японии; считается праправнуком богини Солнца Аматэрасу-о-миками, возглавляющей пантеон синтоистских божеств-ками.

2 ЁСИДА САОРИ (1982) – выдающаяся спорт-сменка, борец вольного стиля, трехкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008 и 2012) и тринадцатикратная чемпионка мира, лауреат престижной государственной премии Народного Почета (2012).

3 КУРОСАВА АКИРА (1910–1998) – известный кинорежиссер и сценарист, выдающийся деятель мирового кинематографа, прославившийся самурайскими фильмами («Расёмон», «Семь самураев», «Трон в крови», «Тень воина» и др.).

4 МИСОРА ХИБАРИ (настоящее имя – Като Кадзуэ; 1937–1989) – знаменитая певица и киноактриса, считающаяся одной из величайших певиц в истории Японии, лауреат премии Народного Почета «за искреннюю преданность песне, приносящей людям мечты и надежды» (1989).

5 МУРАКАМИ ХАРУКИ (1949) – известный писатель, автор бестселлеров «Охота на овец» (1982), «Норвежский лес» (1987), «Хроники заводной птицы» (1994–1995), «Кафка на пляже» (2002) и «1Q84» (2009–2010), переведенных более чем на 50 языков мира.

6 ОДА НОБУНАГА (1534–1582) – военно-политический лидер периода Сэнгоку («Эпохи воюющих провинций»), посвятивший свою жизнь объединению страны; считается одним из наиболее выдающихся самураев в японской истории.

7 ОНО ЙОКО (1933) – известная художница и певица, представитель авангарда, вдова и творческий партнер Джона Леннона (в частности – соавтор известной песни Imagine из одноименного альбома 1971 года).

8 САЙГО ТАКАМОРИ (1828–1877) – военно-политический лидер, один из «Трех великих героев» эпохи Реставрации Мэйдзи, известный как Последний самурай.

9 ТОКУГАВА ИЭЯСУ (1543–1616) – основатель третьего и последнего сёгуната Токугава, ближайший сподвижник и последователь Оды Нобунаги, завершивший начатое им объединение Японии.

10 ЮКАВА ХИДЭКИ (1907–1981) – выдающийся физик-теоретик, предсказавший существование мезонов и внесший большой вклад в изучение природы ядерных сил; первый японец, ставший лауреатом Нобелевской премии (1949).

Десять самых известных достижений (национальных качеств) японцев

1 Создание Японской империи.

2 Умение приспосабливать все заимствованное у других народов к японским условиям и традициям.

3 Выработка понятия «гири» («чувства долга»), в рамках которого моральная необходимость заставляет человека действовать вопреки собственным желаниям или интересам.

4 Принятие в качестве основополагающего национального принципа стремления к достижению совершенства во всех начинаниях.

5 Склонность к опоре на собственные силы и ресурсы, без надежд на помощь извне.

6 Возвеличивание приоритета достоинства над выгодами.

7 Готовность жертвовать малым во имя чего-то большого.

8 Создание концепции «японской вежливости», смысл которой заключается в том, чтобы создавать максимально комфортные условия для окружающих.

9 Выработка приоритета коллективного над индивидуальным; японцы – командная нация, и в этом их сила.

10 Возвышение скромности над иными достоинствами, поскольку это качество побуждает к самосовершенствованию лучше прочих.

Десять самых известных японских блюд

1 МИСОСИРУ – название блюда переводится как «суп с мисо», а «мисо» – это продукт брожения соевых бобов, зерен риса или пшеницы. Наибольшей популярностью пользуется рисовый мисо. Мисосиру – вкусный суп, но его нужно «раскушать», ведь изысканное не открывается сразу.

2 МОТИ – лепешки из клейкой рисовой пасты, которая носит такое же название. В моти можно добавлять любую начинку, вплоть до мороженого, а поджаренный моти будет хорош не только сам по себе, но и в супе. Кинако моти – рисовые лепешки, покрытые обжаренной соевой мукой кинако и подслащенные сахаром, японцы едят при встрече Нового года, поскольку это блюдо приносит удачу.

3 ОНИГИРИ – возьмите то, что вы любите, начиная от маринованных овощей до икры минтая, оберните это рисом, заверните в лист сушеных водорослей нори, и у вас получится онигири, вкусная и сытная еда, которую можно брать в дорогу или на работу. Название «онигири» происходит от глагола «нигиру» – «сжимать», «прессовать», но слишком усердствовать со сжиманием не следует, чтобы не затруднять доступ к начинке.

4 РАМЭН – сварите пшеничную лапшу в наваристом бульоне (мясном, курином, рыбном или с добавлением мисо), добавьте в котел все, чего не жаль, и вы получите сытное и вкусное блюдо, которое знатоки предпочитают всем прочим, ведь рамэн можно считать олицетворением японского национального характера, в котором многогранность сочетается с простотой и практичностью.

5 САСИМИ – это старинное блюдо считается в Японии одним из самых изысканных, несмотря на свою простоту. Сырую рыбу или сырое мясо нарезают тонкими ломтиками и едят с соевым соусом и разными приправами.

6 СУСИ – в стародавние времена для того чтобы доставить скоропортящуюся рыбу с побережья в глубинные районы, ее посыпали солью, смешивали с рисом и на некоторое время помещали под пресс. В результате получались примитивные «консервы». Принцип упаковки рыбы в рис был перенят кулинарами, которые наряду с рыбой использовали различные морепродукты и прочие ингредиенты, вплоть до маринованных овощей и омлета.

7 СЯБУ-СЯБУ – название этого горячего блюда образовано от японского звукоподражательного слова, аналогичного русскому «буль-буль». Люди садятся за стол и готовят в кипящем бульоне кусочки мяса, овощей или грибов. Ценность сябу-сябу заключается как в поливариантности вкусов, так и в общении, сплачивающем людей.

8 ТАКОЯКИ – шарики из яичного теста с начинкой из отварного осьминога с овощами крайне любимы практичными японцами, ведь это недорого, сытно и очень по-японски – за внешней простотой могут скрываться изысканные смыслы, то есть вкусы.

9 ТЭМПУРА – название этого блюда происходит от слова «темпора» («времена»), которым португальские миссионеры-иезуиты обозначали время поста, когда можно было есть рыбу и прочие морепродукты, овощи и фрукты, но не мясо. «Постные» ингредиенты, обжаренные в кляре, стали одним из главных блюд японской кухни. Лучшим гарниром к нему считается тонко нарезанный дайкон с соевым соусом и васаби.

10 ТЭРИЯКИ – традиционный японский способ обжарки. Это слово обозначает «жареный до блеска», что полностью соответствует внешнему виду блюда, которому глазурь из соевого соуса, рисового вина мирин и сахара придает не только блеск, но и уникальный, неповторимый вкус.

Вместо предисловия

Эта книга написана японцем для иностранцев. Японцам нет нужды читать ее, поскольку они и так все знают, ведь они – японцы, и этим все сказано. Нужно ли объяснять цветку, что он – цветок, а пчеле, что она – пчела? Навряд ли, ведь каждый знает о себе больше, чем известно другим. Но ведь порой так хочется узнать и о других побольше, ознакомиться с их внутренним миром, проникнуть в их сокровенные тайны, взглянуть на их жизнь изнутри…

Мифы очень часто расходятся с реальностью. Возьмем самый простой пример. Люди из других стран[1] любят порассуждать о могуществе японских гангстеров-якудза[2], сопровождая свои рассуждения различными домыслами и вымыслами. Секрет могущества якудза весьма прост – японские гангстеры никогда не позволяют себе обижать простых людей, не связанных с криминалом. Более того – кодекс якудза предписывает бороться за справедливость, защищая права и интересы слабых. В якудза японцы видят благородных защитников и справедливых вершителей, а не преступников, презираемых честными людьми.

Или другой пример – весьма распространенное на Западе[3] мнение о том, что японцы превыше всего ценят простоту. Но все не так, и это может подтвердить хотя бы старое изречение, гласящее, что «соленый рис вкуснее несоленого». Японцы ценят не простоту, а то изысканное и утонченное, что может (может, но не должно!) скрываться под покровами простоты. «Прозревайте суть, – как сказал мудрый Куя[4], – и вам откроется истина».

Прозревайте суть. Не сосредотачивайте внимание на внешнем, а стремитесь вникнуть в природу вещей и потаенные законы, которые управляют миром… Миром и Японией. В книге, которую вы начали читать, будут раскрыты не только тайны японского народа, но и дано истинное представление о нем. «В пути нужен попутчик, в жизни – друг», – говорят японцы. Хочется верить, что эта книга станет для вас и попутчиком, и другом.

Там, где это возможно, автор старался отходить от тематической разбивки, чтобы книга, которую вы начали читать, не напоминала учебник или научное руководство. Никто не собирается никого учить и уж тем более поучать, мы просто беседуем, как беседуют друзья, собравшиеся вечером за столом, чтобы выпить саке и поесть сябу-сябу. Беседа течет сама собой, одна тема сменяет другую, иногда в разговоре случаются неожиданные повороты, но все происходит крайне непринужденно… Непринужденностью и ценно общение между друзьями. А если все вдруг замолкнут, то кто-то посмотрит в окно и вспомнит подходящее к моменту стихотворение. Например, такое:

- «Туман весенний, для чего ты скрыл

- Цветы вишневые, что ныне облетают

- На склонах гор?

- Не только блеск нам мил,

- И увяданья миг достоин восхищенья!»[5]

Другой ответит:

- «Лишь там, где опадает вишни цвет,

- Хоть и весна, но в воздухе летают

- Снежинки белые…

- Но только этот снег

- Не так легко, как настоящий, тает!»[6]

И беседа снова зажурчит неспешным ручейком под аккомпанемент кипящей воды…

Ямабэ Акахито

Ода горе Фудзи

(первая половина VIII века)

- «И вот, когда я поднял взор

- К далеким небесам,

- Она, сверкая белизной,

- Предстала в вышине.

- И солнца полуденный луч

- Вдруг потерял свой блеск,

- И ночью яркий свет луны

- Сиять нам перестал.

- И только плыли облака

- В великой тишине,

- И, забывая счет времен,

- Снег падал с вышины.

- Из уст в уста пойдет рассказ

- О красоте твоей,

- Из уст в уста, из века в век,

- Высокая вершина Фудзи!»

Глава первая

Начало

В начале не было ничего, только пустота и тишина… Потом появился свет, звуки и появилась Такамагахара – Равнина Высокого Неба, где жили три первых божества. Главным был Амэноминакануси-но ками – Бог-правитель священного центра небес, а за ним явились Такамимусуби-но ками – Бог высокого священного творения и Камимусуби-но ками – Бог божественного творения. За ними следовали Умасиасикаби-хикодзи-но ками – Юный бог прекрасных побегов тростника, и Амэнотокотати-но ками – Бог, навечно утвердившийся в небесах. То были Котоамацуками – Особые небесные боги, которые не дали себя увидеть. Явившись, они сразу скрылись, словно растворились между небом и землей…

Законы драматургии требуют непрерывного развития действия. Поэтому мы пропустим десятерых ками, которые ничего интересного не сделали, и перейдем к последней божественной паре, которую составляли Идзанаги – Первый мужчина и Идзанами – Первая женщина. Котоамацуками поручили им создать землю и моря, для чего вручили драгоценную яшмовую нагинату Амананухоко[7]. Стоя на парящем небесном мосту, ками опустили нагинату к первозданному океану. Из капель соленой воды, упавших с наконечника нагинаты, образовался первый остров Онногоро-дзима – Сам собой сгустившийся (застывший) остров.

Идзанаги и Идзанами спустились на остров, установили там столб и построили вокруг него храм, в котором был совершен первый обряд бракосочетания. Идзанами пошла вокруг столба в одну сторону, а Идзанаги – в другую. Когда они встретились, Идзанами заговорила первой. «Как чудесно, – сказала она. – Я встретила очаровательного юношу». Идзанаги не понравилось такое поведение, он считал, что мужчина должен говорить первым.

Первый ребенок Идзанаги и Идзанами, которого назвали Хирако-головастик, родился без костей и совсем не рос. Второй сын – Авашима – получился невероятно уродливым. Супруги обратились за помощью к Котоамацуками, и те сказали им, что причина уродства детей кроется в неверно проведенном свадебном обряде. Обряд пришлось повторить, и на сей раз Идзанаги первым сказал: «Как чудесно. Я встретил очаровательную девушку».

Отныне все пошло хорошо, и у супругов стали рождаться здоровые и красивые дети. Была создана Осияма, восьмерка древних островов – Авадзи, Ие (Сикоку), Оки, Цукуси (Кюсю), Ики, Цусима, Садо и Ямато (Хонсю). Настала пора родиться Кагуцути, ками огня. Он был настолько силен, что погубил свою мать, опалив ее пламенем. Идзанами умерла, из мира живых ей пришлось спуститься в царство мертвых. Идзанаги решил вернуть жену и отправился за ней.

«Тут [бог Идзанаги], желая увидеться со своей женой, богиней Идзанами-но микото, отправился за нею в Ёми-но куни – Страну Желтых Вод, – говорится в «Записях о деяниях древности». И вот, когда [она] вышла ему навстречу из дверей, преграждавших вход, бог Идзанаги-но

микото молвил-сказал: "Моя возлюбленная женушка-богиня! Страна, что я и ты создавали, еще не до конца создана. Потому должно тебе вернуться", – так сказал. Тогда богиня Идзанами-но микото сказала в ответ: "Прискорбно [мне], что раньше не пришел. Я отведала пищи с очага Страны Желтых Вод. И все же, мой возлюбленный муженек-бог, смущена я тем, что ты явился сюда. Потому посоветуюсь-ка я с богами Страны Желтых Вод о том, что намерена вернуться. Не изволь на меня смотреть", – так сказала. Так сказав, вошла обратно в свои покои, и очень много времени прошло, так что заждался [ее бог Идзанаги]. И вот [он] выдернул толстый зубец из священного сияющего гребня, что держал пучок волос у него над левым ухом, зажег огонь и взглянул, войдя, а [у нее в теле] несметное количество червей копошилось-шуршало, в голове Громадина-гром сидел, в груди Огонь-гром сидел, в животе Тьма-гром сидел, в тайных местах Разрыв-гром сидел, в правой руке [в Землю] Ударяющий гром сидел, в левой ноге Грохот-гром сидел, в правой ноге [Травы] Пригибающий гром сидел, всего – восемь богов грома явилось-было.

Тут бог Идзанаги-но микото при виде этого испугался и обратился в бегство, а богиня Идзанами-но микото, жена: "[Ты] мне стыд причинил!" – сказала и пустила в погоню [за ним] фурий Страны Желтых Вод. Тогда бог Идзанаги-но микото снял [с головы] черную сетку кадзура[8] и бросил ее, и тут же родились [из нее]

плоды дикого винограда. Пока [фурии] их подбирали и пожирали, дальше побежал, а они снова пустились в погоню, и тогда, на этот раз, вытащил сияющий гребень, что держал пучок волос над правым ухом, и бросил его, и тут же родились [из него] побеги бамбука. Пока [фурии] их выдергивали и пожирали, дальше побежал. Теперь тех восьмерых богов грома пустила в погоню, а с ними и воинство Страны Желтых Вод, в тысячу пятьсот числом. Тогда [бог Идзанаги] обнажил меч в десять пястей, что его опоясывал, и, за спиной им размахивая, дальше побежал, а [они] снова за ним, и когда достиг прохода Емоцухира, сорвал три персика [с дерева], что у того прохода находилось, дождался [воинства] и атаковал [его], и все [они] обратно побежали. Тогда бог Идзанаги-но микото сказал тем персикам: "Вы! Как меня спасли, так же должны [вы] спасать земную поросль людскую, что обитает в Тростниковой Равнине-Серединной Стране, когда попадет она в пучину бед и горевать и жаловаться станет!" – так сказал и пожаловал им имя Оо-каму-дзуми-но микото – Великие Божественные Боги-Духи, так [их] нарек»[9].

Поняв, что Идзанаги вот-вот ускользнет, Идзанами бросилась в погоню сама.

«Тогда [бог Идзанаги] скалу, что лишь тысяче человек была бы под силу, к тому проходу Емоцухира придвинул-загородил, и когда [они] по обе стороны той скалы, друг против друга стоя, [свой] брак расторгали, богиня Идзанами-но микото сказала: "Мой возлюбленный муженек-бог! Если так поступишь, я поросль людскую в твоей стране по тысяче в день душить стану", – так сказала. Тогда бог Идзанаги-но микото изволил сказать: "Моя возлюбленная женушка-богиня! Если ты так поступишь, я по тысяче пятьсот домиков для рожениц в день возводить стану", – так изволил сказать.

Потому-то на тысячу человек, что непременно в день умирает, непременно по тысяче пятьсот человек в день нарождается».

На том супруги и расстались.

Когда Идзанаги совершал омовение, из воды, омывшей его левый глаз, появилась богиня солнца Аматерасу, из воды, омывшей левый глаз, родился бог луны Цукиёми, а из воды, омывшей нос, которым Идзанаги вдыхал скверный воздух страны Ёми, родился неистовый бог ветра Сусаноо. Между ними Идзанаги разделил мир. Аматэрасу получила во владение Равнину Высокого Неба, а Сусаноо – море. Цукиёми сначала жил в небесном дворце вместе с Аматэрасу, но однажды Цукиёми совершил проступок, и был изгнан прочь. С тех пор солнце и луна живут врозь, солнце светит днем, а луна – ночью…

Отличительной чертой мифа о появлении японцев является их божественное происхождение. Не только императоры были потомками Аматэрасу-о-миками, а вообще все японцы произошли от различных ками. Произошли как потомки, а не были сотворены.

В любой мифологии непременно должен быть свой трикстер, и у японцев им является бог Сусаноо. Сусаноо не поддерживал порядка на море, полученном им во владение. Напротив, он вызывал штормы и наслаждался, глядя на то, как вода обрушивается на сушу. Когда Идзанаги попытался вразумить Сусаноо, тот заявил, что его поступки вызваны скорбью по умершей матери. Услышав такие слова, Идзанаги разгневался и отобрал у Сусаноо море. Сусаноо бежал на небо, к Аматэрасу, женился на ней, и она родила от него восемь детей – троих девочек, которые считались наследницами Сусаноо, и пятерых мальчиков, которые принадлежали Аматэрасу.

Все было хорошо, но Сусаноо и на небе начал проявлять свой дурной характер. Вот что сказано об этом в «Записях о деяниях древности»: «Тогда бог Хая-Сусаноо-но микото Великой Священной Богине Аматэрасу о-ми-ками сказал:

«Мои намерения чисты и светлы. Потому рожденных мною детей – нежных женщин я получил. Так что, само собой, я победил», – так сказав, в буйстве от [своей] победы, межи на возделанных полях Священной Богини Аматэрасу о-ми-ками снес, [оросительные] каналы засыпал. А еще – в покоях, где отведывают первую пищу, испражнился и разбросал испражнения. И вот, хотя [он] так сделал, Великая Священная Богиня Аматэрасу о-ми-ками, [его] не упрекнув, сказала: "На испражнения похоже, но это братец мой – бог, наверное, наблевав спьяну, так сделал. А то, что межи снес, каналы засыпал, – это, наверное, братец мой – бог, землю пожалев, так сделал", – так оправдала [его], но все же его дурные деяния не прекращались, а стали еще безобразнее. В то время, когда Великая Священная Богиня Аматэрасу о-ми-ками, находясь в священном ткацком покое, ткала одежду, что положена богам, [бог Сусаноо] крышу тех ткацких покоев проломил и небесного пегого жеребчика, с хвоста ободрав, внутрь бросил. Тут небесные ткачихи, увидев это, испугались, укололи себя челноками в тайные места и умерли.

И вот тогда Великая Священная Богиня Аматэрасу о-ми-ками, увидев [это], испугалась и, отворив дверь Амэ-но-ивая – Небесного Скалистого Грота —, укрылась [в нем]. Тут вся Равнина Высокого Неба погрузилась во тьму, в Тростниковой Равнине-Серединной Страны) повсюду темень стала. Из-за этого вечная ночь наступила.

Аматэрасу пришлось выманивать из ее убежища хитростью. Собравшиеся боги, которых, согласно «Записям», было «восемьсот мириад», поставили перед входом в грот пустой котел, на котором начала танцевать богиня Амэноудзумэ-но микото. Когда она "в священную одержимость пришла и, груди вывалив, шнурки юбки до тайного места распустила", боги захохотали так, что Равнина Высокого Неба ходуном заходила. Тогда Великая Священная Богиня Аматэрасу о-ми-ками, странным это сочтя, дверь Небесного Скалистого Грота чуть приоткрыла и молвила изнутри: "Я сокрыться изволила, из-за этого Равнина Высокого Неба вся погрузилась во тьму, да, я думаю, и Тростниковая Равнина-Серединная Страна тоже вся во тьме. С какой же стати Амэноудзумэ потешает [вас], да и все восемьсот мириад богов хохочут?" – так молвила.

Тогда Амэноудзумэ сказала: "Есть высокое божество, превосходит тебя – богиню. Вот [мы] и веселимся-потешаемся", – так сказала. А пока так говорила, боги Амэ-но коянэ-но микото и Футодама-но микото, то зеркало принеся, Великой Священной Богине Аматэрасу о-ми-ками [его] показали, и тогда Великая Священная Богиня Аматэрасу о-ми-ками еще больше в удивление пришла, постепенно из двери вышла-выглянула, и тут тот бог Амэ-но тадзикара-о-но микото, что у двери [грота] притаился, взял ее за священные руки и вытащил [наружу], а бог Футодама-но микото тут-то веревку-заграждение позади нее и протянул и сказал: "Отныне возвращаться туда не изволь", – так сказал».

С Сусаноо боги обошлись сурово – заставили заполнить тысячу столов дарами, обрезали бороду, заставили сорвать ногти на руках и на ногах, а затем изгнали с Равнины Высокого Неба на землю.

На земле Сусаноо встретил двух стариков-ками – Асинадзути и Тэнадзути, а также их дочь Кусинаду-химэ[10]. Супруги рассказали, что когда-то у них было восемь дочерей, но восьмиглавый и восьмихвостый змей Ямата-но-ороти повадился каждый год пожирать по одной девушке, и вот настал черед последней из сестер Кусинады-химэ. Сусаноо понравилась девушка, и он попросил ее в жены, а взамен научил стариков хитрости, которая помогла справиться со змеем. Они изготовили восемь бочонков крепчайшего саке, которое перегнали восемь раз, и поставили их внутри ограды с восемью воротами. Выпив саке, змей заснул крепким сном, и Сусаноо смог разрубить его на куски. В среднем хвосте змея он нашел легендарный меч Кусанаги-но-Цуруги[11], который подарил Аматэрасу. Со своей женой Сусаноо поселился в местности Суга, что в стране Идзумо. У них родилось множество детей, у которых тоже рождались дети. И у других божеств тоже были потомки, заселявшие Японские острова…

Ну а теперь отвлечемся от мифов и обратимся к реальности.

В палеолите, или древнекаменном веке, который начался примерно два с половиной миллиона лет назад и закончился на десятом тысячелетии до нашей эры, Японские острова соединялись с материком сухопутными перешейками, по которым сюда пришли первые люди.

Когда пришли?

Сорок с лишним тысяч лет назад, так, во всяком случае, считают современные ученые.

Зачем пришли?

У наших древних предков не было тяги к путешествиям, а о туризме в те далекие-предалекие времена и понятия не имели. Человек расселялся по планете вынужденно – сильные общины вытесняли слабые, и слабым приходилось искать новое место обитания.

Откуда пришли?

Неизвестно, но, скорее всего, с юго-востока.

То были первые японцы?

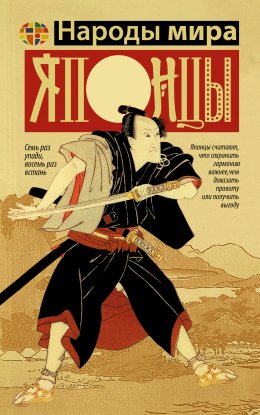

Утагава Куниёси. Самурай готовится к бою. Из серии гравюр «Сэйтю Гисидэн», посвящщенной подвигу сорока семи ронинов

Нет, то скорее были первые айны, именно им было суждено стать коренным населением Японских островов.

Глубокая древность – время плохо изведанное и потому малоинтересное. Отсутствие ярких деталей, подобных восьми бочкам саке восьмерной перегонки, а также бесконечные «вероятно», «предположительно», «скорее всего» и тому подобные оговорки напрочь убивают любопытство. Не стоит расставлять ненужные ширмы[12], проще будет сказать, что одни предки современных японцев появились на островах в период Дзёмон («Период веревочного орнамента»), длившийся с начала XIV века до н. э. по начало IV века до н. э., а другие – в период Яёй, следовавший за Дзёмоном. Название периода Дзёмон произошло от плетеных шнуров, которыми украшали керамику древние люди, а период Яёй, начавшийся в 300 году до н. э. и закончившийся в 300 году н. э., назван в честь поселения близ Токио, где в 1884 году во время раскопок были найдены керамические изделия, более совершенные, чем дзёмонские.

В начале периода Дзёмон на Японские острова, уже не соединенные перешейками с материком (ледники таяли, и уровень воды поднимался), приплыли жители Юго-Восточной Азии, умевшие строить довольно надежные лодки. Они были охотниками и собирателями. А в период Яёй с востока пришла вторая волна миграции, но на сей раз на острова прибыли земледельцы, которые начали выращивать рис в северной части острова Кюсю. Генетические исследования показали, что на острове Окинава проживает больше всего потомков иммигрантов-земледельцев. Смешиваясь с местным населением и между собой, иммигранты заложили основу японской нации. Вторую миграцию принято объяснять конфликтом империи Хань[13] с корейским государством Кочосон[14]. Китайцы наступали, и те корейцы, которые не желали покоряться ханьскому императору, уплывали на острова. Чересчур усердные корейские историки на основании этого факта выводят, что корейцы были одними из предков японцев, но это неверно. Правильно будет сказать, что у современных японцев и современных корейцев есть общие предки (и это невозможно оспорить).

Первые письменные упоминания о древних японцах содержатся в ханьских исторических хрониках, датируемых I веком н. э. Китайцы называли древних японцев во-жэнь (倭人), что в переводе означает «низкорослый человек». Смысл заключался не в росте, поскольку китайцы и сами не очень-то высокие, а носил уничижительный характер, ведь иероглиф «倭» можно прочесть не только, как «низкий», но и как «сгибающийся [в поклоне]», «подчиняющийся». Какое-то время японцы мирились с таким названием, но в середине VIII века иероглиф «倭» был официально заменен на иероглиф «和», означающий гармонию[15].

Согласно ханьским хроникам, вадзин проживали на островах в Восточном (Японском) море и имели сто малых стран (самостоятельных областей), часть которых контактировала с китайцами и платила дань ханьским императорам. В летописи «Хоу Ханьшу» («История империи Поздняя Хань») сообщается о посольстве японского вана[16] из страны На, который в 57 году получил от ханьского императора Гуанъу-ди[17], в качестве инвеституры золотую печать.

От периода Дзёмон остались «на память» неглазурованные обожженные глиняные сосуды, украшенные рубчатым веревочным орнаментом. Глиняная посуда периода Яёй превосходит посуду периода Дзёмон по качеству – она изготовлена на гончарном круге, имеет более тонкие стенки и разнообразные формы, соответствующие назначению, но вот украшена она более сдержанно. Орнаменты на посуде Яёй встречаются не всегда, вдобавок они весьма скромны, но зато стенки яёйских изделий часто отполированы до зеркального блеска. Уже в те стародавние времена японцы предпочитали изысканность вычурности и стремились доводить свои изделия до совершенства. Перфекционизм – национальная черта японцев.

Кацусика Хокусай. Самурай спешит по делу в сопровождении личной охраны и фонарщика

В периоде Яёй население японских островов выросло настолько, что общины начали систематически конфликтовать между собой. Найденные археологами поселения того периода были окружены защитным рвом, имели крепкие ограды и наблюдательные вышки. Если была возможность, люди предпочитали селиться на вершинах холмов. На стоянках и в захоронениях найдено много наконечников для стрел и литых бронзовых клинков.

Глава вторая

Сыны и дочери Яямато

Во второй половине III века японцы создали свое первое государство, центр которого находился в районе современного города Нара[18]. К середине IV века под властью японцев оказался почти весь остров Хонсю, а также остров Сикоку и север острова Кюсю. На севере Хонсю японцы воевали с автохтонным племенем эмиси, а на юге Кюсю – с племенами кумасо и хаято. В конечном итоге все эти племена были ассимилированы.

Название «Ямато» («大和») принято переводить как «Великая гармония», но нужно учитывать, что до того как в IV веке от китайцев были переняты иероглифы, японцы никакой письменности не имели, и потому мы не можем знать, какой смысл изначально вкладывался в название государства. «Великая гармония» появилась лишь на рубеже V и VI веков, а в 670 году название государства и правящей династии было изменено на «Ниппон» («日本») – «Источник солнца», или «Страна у солнца»). Но после переименования старое название не исчезло – оно сохранилось в качестве одного из названий японского императорского дома[19] и стало неофициальным, возвышенно-поэтическим названием страны. Слова «японец» или «японка» могут произноситься с разными чувствами, но слова «сын Ямато» или «дочь Ямато» всегда звучат с гордостью и одобрением. Можно предположить, что некий человек может быть недостоин называться «сыном Ямато», но словосочетание «недостойный сын Ямато» режет слух, поскольку оно – сочетание несочетаемых смыслов.

Первым правителем японцев и основателем династии Ямато стал прапраправнук богини Аматэрасу, широко известный под именем Дзимму («Божественный Воин»), которое дал ему пятидесятый император Камму, правивший с 781 по 806 год. В летописях «Записи о деяниях древности» («Кодзики») и «Анналы Японии» («Нихон-секи») Дзимму появляется под именами Вакамикэну-но-Микото («Достойный, Утративший Молодость»), Тоёмикэну-но-Микото («Достойный, Утративший Богатство»), Каму-Ямато-Иварэ-бико-но-Микото и Каму-Ямато-Иварэ-бико-Хоходэми-но-Сумэра-Микото (где «Иварэ» – название местности, откуда происходит «божественный юноша»). Молодость и богатство Дзимму утратил, пока завоевывал территории для своего государства.

Скептики сомневаются в божественном происхождении Дзимму, но они вообще сомневаются в существовании первых двадцати восьми японских императоров, считая их мифическими персонажами. Так или иначе, божественное происхождение обеспечило японскому императорскому дому небывалую в истории человечества продолжительность правления длительностью в восемнадцать столетий (правление продолжается). Правда, не каждый император обладал реальной властью, но вот престол у потомков богини Аматэрасу никто отобрать не мог, поскольку божественное происхождение не может быть отозвано, в отличие от Небесного Мандата, служившего условным подтверждением легитимности китайских императоров и корейских ванов. Небесный Мандат дается свыше достойным людям и может быть отозван у их недостойных потомков. Если правитель не в состоянии удержать власть, он считается лишенным Мандата, а тот, кто придет к власти, станет его новым обладателем. При таком подходе династии могут сменяться бесконечно. Сравните восемнадцать веков продолжающегося правления японского императорского дома с четырьмя веками существования империи Хань. И учтите, что восемнадцать веков – это научный счет, а, согласно легендам, Дзимму основал Ямато 11 февраля 660 года до н. э., так что к восемнадцати можно добавить еще десять! Скептикам же рекомендуется почтительно припасть к «Анналам Японии», где сказано: «Весной года Каното-но тори, в начальном месяце, в день новолуния Каноэ-но тацу, государь во дворце Касипара вступил на престол. Тот год считают первым годом правления государей…»[20].

Для того чтобы понять особенности японского менталитета, можно вспомнить похвалу стране, которую высказал Дзимму, поднявшись на холм Попома-но вока в Вакигами: «"Ах, какую прекрасную страну я получил! Хоть эта страна бумажной шелковицы узкая, но похожа она на выгнувшуюся стрекозу". Какое поэтичное сравнение и насколько оно здесь к месту! Подумав о красоте выгнувшейся стрекозы, уже не станешь сетовать на то, что твоя страна узкая».

Кацусика Хокусай. На городской улице

Согласно «Записям о деяниях древности» Дзимму покинул наш мир в возрасте ста тридцати одного года, а «Анналы» утверждают, что уход произошел, когда императору было сто двадцать семь лет. Дзимму не умер, его божественный дух покинул тело и вознесся на Равнину Высоких Неба к Аматэрасу-прародительнице. Дзимму стал ее помощником и занял второе место в иерархии синтоистских богов.

Отправляя на землю для покорения Японских островов своего внука Ниниги, которому Дзимму приходился правнуком, Аматэрасу вручила ему три священные регалии – бронзовое зеркало Ята-но кагами, яшмовые подвески Ясакани-но магатама и священный меч Кусанаги-но-цуруги, тот самый, который Сусаноо нашел в хвосте змея Ямата-но-ороти. В отличие от многих западных стран, где принято выставлять регалии правления на всеобщее обозрение во время официальных церемоний или же в музеях, священные регалии японского императорского дома могут видеть только жрецы-хранители, которые показывают зеркало, подвески и меч новому императору в день его восшествия на престол. Вот еще одно правило японцев – сокровенное никогда не выставляется напоказ. Исключение делается только для поэзии – в стихах можно самовыражаться, как угодно, можно душу наизнанку выворачивать, и за это никто не осудит. Напротив – похвалят, если стихи получатся красивыми.

Принято считать, что первое в истории стихотворение, приведенное в «Записях о деяниях древности», сочинил Сусаноо после примирения с Аматэрасу, когда та простила ему вольности на рисовых полях и осквернение ее покоев.

- «В Идзумо, где в восемь гряд облака встают,

- Покои в восемь оград,

- Чтобы укрыть жену,

- Покои в восемь оград воздвиг [я],

- Да, те покои в восемь оград!»

Здесь можно увидеть похвальбу, но на самом деле это тонкое, завуалированное признание в любви, суть которого кроется в словах «чтобы укрыть жену». Японская поэзия лаконична, но «многослойна» – только вдумчивый читатель может проникнуть в авторский замысел. В качестве примера возьмем одно из стихотворений восемьдесят второго императора Го-Тобы[21], бывшего на престоле с 1183 по 1198 год.

- «К вершинам горным

- Проложен путь извилистый

- Не розами, а шипами!

- Будь осторожен, странник,

- Мечтая о высотах!» [22]

На первый взгляд, император советует читателю не заходить в своих мечтах очень далеко, чтобы не пришлось идти по шипам. Но если прочесть стихотворение несколько раз и дать себе труд подумать над ним, то понимаешь, что перед тобой предостережение иного рода – мечтай о горных вершинах, но будь осторожен и понимай, что идти придется по шипам. Император Го-Тоба относился к числу сильных людей, не боявшихся плыть против течения. В 1221 году при поддержке некоторых феодалов он попытался вернуть императорскому дому реальную власть, которую узурпировалиаристократы из клана Ходзё, но потерпел не-удачу (в историю эта попытка вошла под названием Смуты годов Дзёкю)[23].

Вместе с письменностью в Японию из Китая пришли буддизм, конфуцианство и даосизм, который не получил на островах широкого распространения, но наложил отпечаток на японскую культуру, обогатив ее магическими практиками предсказания будущего, исцеления болезней, призвания и изгнания демонов, а также алхимией (поиски «эликсира бессмертия», которые некоторые японцы ведут и в наши дни).

Кацусика Хокусай. Женщины в саду собирают лепестки сакуры

Буддизм, в отличие от синтоизма, прижился на японской земле и пустил здесь глубокие корни, что, на первый взгляд, может вызывать большое удивление, поскольку восприятие чужой религии идет вразрез с такими основополагающими качествами японского национального характера, как верность долгу и бережное отношение к традициям. Как могли сыны микадо[24], ведущего свое происхождение от верховной богини синтоисткого пантеона, начать поклоняться Будде? Это ли не предательство? Это ли не измена?

Нет, не предательство, но для того чтобы проникнуть в суть, нужно знать историю. Государство Ямато, выросшее из крупного племенного союза, сохранило одну особенность, присущую подобным общностям, – в своем правлении японские императоры опирались не на централизованный управленческий аппарат, а на поддержку влиятельных семейств. Подобная политика часто приводила к тому, что глава «опорного» семейства забирал в свои руки всю верховную власть, а в конечном итоге появились сёгуны. Божественного микадо нельзя было свергнуть, но его можно было «почтительно освободить от рутинных дел», дабы он целиком посвятил себя служению богам, своей главной миссии. Стоит верховному жрецу-микадо начать совершать священные ритуалы небрежно или не в положенный срок, как на Японию сразу же обрушатся кары. Никто не может заменить императора при совершении ритуалов, а вот с земными делами вполне могут справиться обычные люди…

В середине VI века, когда Японией правил двадцать девятый по счету император Киммэй, реальность существования которого не вызывает сомнений ни у кого из историков, опорами престола выступали три знатных семейства – Мононобэ, Накатоми и Сога. Главы этих семейств были высшими сановниками при императоре, в частности, Сога-но[25] Инамэ занимал должность о-оми («великого оми»), аналогичную должности премьер-министра. У Мононобэ и Накатоми было одно важное преимущество перед Сога – божественное происхождение. Мононобэ вели свой род от Ниги-хаяхи-но микото, которого они (и не только они) считали внуком богини Аматэрасу и старшим братом Ниниги, предка Дзимму, а божественным предком Накатоми был ками Амэ-но коянэ-но микото. Основатель рода Сога, легендарный военачальник Такеноучи-но Сукунэ, был «всего лишь» потомком восьмого императора Когэна. Правда, после смерти Сукунэ, подобно многим выдающимся личностям, стал почитаться как ками, но тем не менее, по сравнению с Мононобэ и Накатоми, Сога считались худородными.

В 552 году правитель дружественного Ямато корейского государства Пэкче по имени Сонмён прислал императору Киммэю статую Будды Шакьямуни, сделанную из сплава золота с медью, а также несколько буддийских молитвенных флагов, благих зонтов и сутр[26]. К дарам прилагалось послание, прославляющее Будду и его учение. Когда император устроил совет со своими сановниками, Сога-но Инамэ сказал, что буддизм не следует отвергать, раз все соседние страны на западе почитают его, а Мононобэ и Накатоми заявили, что почитание чужих богов может вызвать гнев у своих богов. Мотивы Соги легко было понять, ведь в свете буддийских представлений его корни выглядели не хуже корней его конкурентов, да и для укрепления государственных устоев монотеистический буддизм был полезнее политеистического синтоизма.

Представители семейства Сога стали первыми японскими буддистами. Мононобэ и Накатоми пытались обратить это обстоятельство против Сога, объясняя все беды, начиная с наводнений и заканчивая эпидемиями, присутствием чужих богов на японской земле, но к девяностым годам VI века клан Сога усилился и стал играть ведущую роль в политической жизни страны. В 592 году Сога-но Умако, сын Инамэ, убил ставшего ему неугодным тридцать третьего императора Сусюна и, вопреки традициям, возвел на престол женщину – дочь своей родной сестры Сога-но Китаси-химэ и императора Киммэя, известную как императрица Суйкэ. Двумя годами позже буддизм получил официальное признание – Суйкэ издала указ, предписывавший подданным содействовать процветанию Трех Священных Сокровищ буддизма, к которым относятся Будда, Его учение и община Его последователей.

История человечества знает немало случаев ожесточенных конфликтов на религиозной почве, но японцам в этом отношении повезло – буддизм весьма гармонично встроился в сложившуюся систему синтоистских верований и стал служить дополнением к синтоизму. Исповедование буддийских ценностей не мешало японцам поклоняться синтоистским богам, ведь в конце концов буддизм – это не столько религия, сколько этико-философское учение, подобное конфуцианству, которое тоже прижилось в умах и сердцах японцев.

В 604 году, при императрице Суйко, японцы получили первый в своей истории свод законов, известный под названием «Уложение семнадцати статей». Автором «Уложения» был племянник императрицы, Сётоку, назначенный ее регентом (фактическими правителями государства при Суйко были Сога-но Умако и Сётоку). Разумеется, у японцев и до «Уложения» были правила, определявшие жизнь общества, но они не имели силы официального закона, единого для всех подданных императорского дома. Впрочем, «Уложения» представляли собой не столько кодекс, сколько сборник наставлений вроде «если вышестоящие не соблюдают ритуал, то среди нижестоящих нет порядка, если нижестоящие не соблюдают ритуал, то непременно появятся преступления». Ритуал – конфуцианское понятие, сущность которого заключается в том, что любое регулярно повторяющееся социальное действие должно совершаться по установленному порядку, иначе оно теряет значение и смысл. Любые отклонения от регламента исключаются, ведь они могут нарушить весь порядок мироздания. То же самое можно сказать и о правилах поведения, принятых в японском обществе, соблюдение которых является чем-то самим собой разумеющимся, а несоблюдение считается худшим из зол. Вплоть до наших просвещенных дней японцы в повседневной жизни руководствуются не столько законами, которые они почитают, поскольку относиться иначе к законам нельзя, сколько традиционными правилами, идущими с незапамятных времен, из глубины веков.

В 701 году японцы обрели «Кодекс Тайхо», который подвел итог реформам годов Тайхо, получившим название по девизу правления сорок второго императора Момму[27]. Дополненный вариант этого кодекса, изданный в 718 году, известен под названием «Кодекса Ёро»[28], по девизу правления сорок четвертой императрицы Гэнсё.

У японцев весьма своеобразное отношение к смерти. Если в западной (европейской) традиции смерть воспринимается как нечто страшное, то для японцев смерть является закономерным завершением жизни, конечным этапом жизненного цикла, не более того. В самурайском кодексе «Бусидо» («Путь воина») значительное внимание уделяется достойной (именно – достойной) смерти воина-самурая. Важно не «когда», важно «как» – достойная смерть предпочтительнее недостойному сохранению жизни, ради которого приходится поступаться основополагающими принципами. Но в то же время, согласно японским традициям, решение об уходе из жизни следует принимать самостоятельно, поэтому в древнем японском законодательстве в качестве наиболее сурового наказания обычно выступало пожизненное заключение, а не смертная казнь. Такой «мягкосердечности» способствовала и вера в то, что дух казненного станет онрё – духом мщения – и начнет жестоко сводить счеты со своими обидчиками.

Кацусика Хокусай. Религиозная церемония

Каноническим примером подобного мщения служит история принца[29] Нагая (684–729), приходившегося по мужской линии внуком сороковому императору Тэмму, а по женской принц был внуком тридцать восьмого императора Тэндзи. Старшей женой принца Нагая была принцесса Киби, дочь сорок третьей императрицы Гэммэй. Достойный Нагая стал жертвой интриг четырех братьев из семейства Фудзивара – Мутимаро, Фусасаки, Маро и Умакая, сестра которых Нагако была одной из жен принца. Братья Фудзивара обвинили принца Нагая в колдовстве, результатом которого стала смерть наследника престола принца Мотои, сына сорок пятого императора Сёму и его старшей жены императрицы Комё, урожденной Фудзивара-но Асукабэ-химэ – якобы Нагая расчищал дорогу к престолу одному из своих сыновей. Когда в марте 729 года воины Фудзивара-но Умакая окружили дворец принца Нагая, его старшая жена Киби и трое их сыновей покончили с собой. Проблема, казалось бы, была решена, но…

Через восемь лет все четверо братьев Фудзивара умерли во время очередной эпидемии оспы, и их смерть приписали мести онрё принца Нагая. Месть могла пасть и на императора Сёму, с попустительства которого был доведен до само-убийства Нагая. Дабы умилостивить онрё, принцаНагая дважды повысили – сначала из простого принца его перевели в наследники престола, а затем пожаловали ему должность дайдзё-дайдзина (премьер-министра). Не ограничиваясь этим, император Сёму приказал построить в столичном Хэйдзё-кё огромный буддийский храм Тодай-дзи, который и в наше время считается самым большим деревянным строением в мире. В храме установили пятнадцатиметровую бронзовую статую сидящего будды Вайрочаны, олицетворяющую всепроникающий свет. Меры сработали, во всяком случае, императору Сёму дух принца Нагая никакого зла не причинил.

В представлении японцев справедливая месть, совершенная надлежащим образом, является достойным делом и не может подвергаться осуждению. Более того, отказ от мести будет считаться постыдным, ведь он выглядит как неисполнение долга-гири, важнее которого для японца ничего нет. Японское слово «гири» обычно переводят как «долг» или «чувство долга», но его значение гораздо глубже, поскольку понятие «гири» контролирует все отношения между людьми. Пусть небо упадет на землю, но гири должен быть исполнен! Невозможность исполнить гири не может служить оправданием. Выбор прост – или исполняешь гири, или смываешь позор посредством сэппуку, третьего не дано. От долга чести гири следует отличать «он» – долг признательности (перед императором, родителями, господином, благодетелем).

Содействие в исполнении гири является благородным делом. Простой пример – представители якудзы, подчас выбивающие долги весьма жестокими методами, не порицаются японским обществом, поскольку они восстанавливают справедливость, возвращают благодетелям то, что принадлежит им по праву, а должника заставляют исполнить свой гири в полном объеме. Неполное исполнение не засчитывается, затягивать с исполнением тоже не стоит, но в этом случае все зависит от обстоятельств. Правда, по части содействия есть один нюанс – помогая другому, нельзя пренебрегать своим долгом. Допустим, по приказу даймё[30] был несправедливо убит некий самурай, сыновья которого хотят совершить месть. Те самураи, которые служат даймё, могут разделять чувства мстителей, но они не могут им помогать, поскольку им долг предписывает защищать своего господина. Долг в любой ситуации должен стоять над чувствами-ниндзё. Если не можешь подчинить чувства долгу, то совершай сэппуку, иначе покроешь позором не только себя, но и весь свой род.

В западной культуре прощение считается добродетелью. «Прощайте, и прощены будете»[31], сказано в Евангелии. Для японца простить обиду означает пренебречь своим гири. Правда, в отдельных случаях можно и простить, не теряя лица. Например, самурай после долгих поисков нашел убийцу своего старшего брата и увидел, что того разбил паралич и он стал совершенно беспомощным. В таком случае можно сказать нечто вроде: «Я не собираюсь оказывать тебе благодеяние, освобождая твой дух из темницы неподвижного тела!» – и уйти с гордо поднятой головой. Важно учитывать то, что самурай доказал готовность исполнить свой долг – нашел убийцу брата, чтобы отомстить, но исключительные обстоятельства превратили бы месть в благодеяние, которого убийца совершенно не заслуживал.

Мстить могут не только живые, но и мертвые. Согласно японским верованиям, души людей, погибших насильственной смертью или не успевших отомстить при жизни, не могут обрести покоя в царстве мертвых до тех пор, пока не исполнят свой долг (как это случилось с духом принца Нагая). Такие неупокоенные души называются юрэй, а те юрэй, которые мстят живым, становятся онрё. Если не хочешь стать юрэй (а это незавидная доля), то успей исполнить свой долг при жизни.

Неисполненный долг переходит по наследству к потомкам. К месту можно вспомнить хотя бы месть братьев Исии из клана Камэяма. В 1673 году Исии Уэмон, на правах старшего по возрасту и более опытного, во время упражнений с копьем сделал выговор Акахори Гэнгоэмону за нерадивость. Гэнгоэмон оскорбился, убил Уэмона и скрылся. Двое старших сыновей Уэмона отправились на поиски убийцы, но погибли, так и не совершив месть. Долг перешел к младшим сыновьям Уэмона Гэндзо и Хандзо, одному из которых на момент гибели отца было пять лет, а другому – два года. В 1701 году, спустя двадцать восемь лет после убийства Уэмона, Гэнгоэмона настигла заслуженная кара.