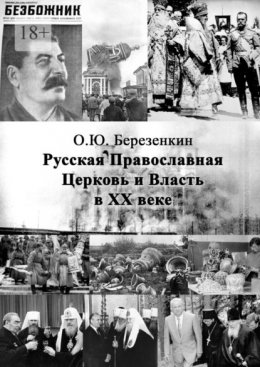

Русская Православная Церковь и власть в ХХ веке

© О. Ю. Березенкин, 2025

ISBN 978-5-0067-7854-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Общий обзор. РПЦ и власть: история взаимоотношений в Новое и Новейшее время (XVII – начало XXI века)

Христианская Православная Церковь появилась на Руси вместе с Христианством после её крещения в 988 году киевским князем Владимиром I Святым (960—1015), но говорить об её отношении к правительству России имеет смысл только применительно к эпохе Нового времени, когда после образования Русского централизованного государства сформировались основные институты самодержавного государства – Великий князь Московский был провозглашен царём, появилось в собственном смысле этого слова правительство, стали периодически собираться сословно-представительные органы – Земские соборы. Всё это происходило в середине XVI века в начале правления царя Ивана IV Грозного (1530—1584), а при его сыне царе Фёдоре I Иоанновиче (1557—1598) в 1589 году на Руси было учреждено Патриаршество Русской Православной Церкви. Зависимость Русской Православной Церкви от Вселенской константинопольской в XVI веке после захвата в середине XV века Константинополя турками носила номинальный характер. Утверждение Патриаршества на Руси должно было поднять значение Русской Православной Церкви в православном мире. Вместе с тем русская церковь всё более превращалась в церковь русскую национальную, но, становясь национальной, она всё более сближалась с государством, а освобождение от власти Константинопольского Патриарха обернулось для неё возрастанием зависимости от светской власти, т. е. от царя и его правительства1.

Период наивысшего расцвета Патриаршества на Руси пришёлся на XVII век – время правления царей из новой династии Романовых. После избрания царём на Земском соборе в начале 1613 года 16-летнего Михаила Фёдоровича Романова (1596—1645) правил он вместе со своим отцом – Патриархом Московским и всея Руси Филаретом (в миру – Фёдор Никитич Романов; 1553—1633). Вернее было бы сказать, что реальным правителем после своего освобождения из польского плена в 1619 году был как раз Патриарх Филарет. Как пишет известный русский историк С. М. Соловьёв: «С возвращением Филарета Никитича начинается двоевластие в Московском государстве: в грамотах писались два великих государя – Михаил Феодорович и отец его святейший патриарх Филарет Никитич; все дела докладывались обоим государям, решались обоими, послы иностранные представлялись обоим вместе, подавали двойные грамоты, подносили двойные дары. Хотя имя Михаила и стояло прежде имени отца его, однако опытный и твердый Филарет имел очень большую долю в правлении при малоопытном, молодом и мягкосердечном Михаиле»2.

После смерти Михаила Романова в 1645 году царём стал его сын Алексей Михайлович Романов (1629—1676), при котором в 50-е годы XVII века тоже имел место период двоевластия Царя и Патриарха. Тогда в связи с необходимостью проведения серьёзной церковной реформы Русской Православной Церкви (приведшей к её глубокому расколу) Алексей Михайлович в 1652 году сделал патриархом Московским и всея Руси митрополита Новгородского Никона (в миру – Никита Минин (Минов); 1605—1681).

Никон выдвинул и яростно отстаивал идею независимости и руководящей роли Церкви в государстве. Он доказывал, что «священство» (Церковь) выше «царства» и что Царь получает корону из рук Патриарха – представителя Бога на земле. Имея огромное личное влияние на Царя, Никон сумел добиться титула «великого государя», что ставило его почти в равное положение с Царем Алексеем Михайловичем. Полный официальный титул Никона был: «Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх». Двор московского Патриарха мало уступал в роскоши и блеске царским палатам.

Царь Алексей Михайлович, прозванный за свой мягкий характер «Тишайшим», полностью подчинился властному характеру Никона, который перед вступлением в сан Патриарха выдвинул ему условие, что Царь во всем должен проявлять ему, Никону, послушание как главному архипастырю3.

Патриарх (25 июля (4 августа) 1652 – 12 (22) декабря 1666) и «Великий Государь» Никон (Никита Минин (Минов); 7 (17) мая 1605 – 17 (27) августа 1681)4

С. М. Соловьёв пишет, что «первые годы своего патриаршества Никон продолжал пользоваться неограниченною доверенностью и сильною привязанностью царя Алексея, который называл его „особенным своим другом душевным и телесным“. Никон управлял государством во время отлучек царя в походы, …; Никон назывался великим государем подобно царю – титул, который носил только Филарет Никитич, но не как патриарх, а как отец царский; теперь же опять явились в Москве два великие государя, причем Никон назывался великим государем как патриарх; власть патриарха, таким образом, приравнивалась к власти царской»5.

Профессор Н. И. Павленко пишет, что «беспредельно честолюбивый Никон, пользуясь покровительством государя, бесцеремонно вторгался в светские дела, чем вызывал недовольство бояр; они докладывали ему, как и царю, стоя. В отсутствие царя, отбывшего в 1654 г. на театр военных действий, он рассылал указы, используя следующий титул: „Указал царь великий князь всея Руси Алексей Михайлович и мы, великий государь и патриарх“. До этого патриархи, за исключением Филарета, величали себя „великим господином“, а не „великим государем“. Никон упорно стремился к осуществлению своей мечты о полном подчинении царской власти патриарху. Царь наконец осознал эту опасность. Восторженное отношение к „собинному другу“6 сменилось охлаждением,…»7.

Стремившийся к реализации идеи примата Церкви над государством Никон продолжал гнуть свою линию, надеясь сломить волю слабохарактерного царя Алексея Михайловича. Начавшийся в 1658 году между ними конфликт привёл к падению Патриарха Никона: последний оставил патриарший престол, полагая, что Царь станет униженно просить его не покидать патриаршество. Однако, этого не случилось: Царь назначил на его место патриаршего местоблюстителя (исполняющего обязанности), а созванный по инициативе Царя Большой Московский собор Православной Церкви 1666 – 1667 гг.8, включавший в себя и суд над Никоном, разжаловал его в простые монахи и заточил в Ферапонтов монастырь9.

По мнению Н. И. Павленко, этот конфликт между Царём и Патриархом по своей сути отражал борьбу двух противоположных начал и должен был завершиться победой либо светской, либо духовной власти, т. е. решить вопрос, станет ли Россия светским или теократическим государством. «Должно со всей определенностью заявить, что реальная угроза для России превратиться в теократическое государство отсутствовала. Посягательства Никона на светскую власть основывались не на праве или обычае, а на личных отношениях царя с патриархом. Поэтому претензии Никона были исчерпаны вместе с благоволением к нему царя», – отмечает Н. И. Павленко10.

В тот период Россия, подобно другим странам Европы, двигалась в сторону установления Абсолютизма – формы правления, при которой верховная власть в государстве полностью и безраздельно принадлежит монарху. Власть достигает наивысшей степени централизации. Абсолютный монарх правит, опираясь на чиновничье-бюрократический аппарат, постоянную армию и полицию, ему подчиняется и церковь как идеологическая сила.

Установление Абсолютизма в России произошло в годы правления сына Алексея Михайловича Петра I Великого (1672—1725 года), носившего титулы «Царь и Великий Князь всея Руси» (в 1682 – 1721), «Император и Самодержец Всероссийский» (в 1721 – 1725). Для установления Абсолютизма и выведения России на новый уровень развития требовалось проведение масштабных реформ всех сторон жизни страны, и Церковь в этом деле должна была быть помощником, а не противником радикальных преобразований. Однако настроения высшего духовенства не давали повода для оптимизма: последние патриархи Русской Православной Церкви (РПЦ) Иоаким (1674—1690) и Адриан (1690—1700) придерживались тех же взглядов, что и опальный Патриарх Никон. Например, Патриарх Иоаким требовал ликвидации Монастырского приказа (министерства) и передачи администрации, суда и финансов в руки духовенства. В результате в 1677 году Монастырский приказ был упразднён и царские чиновники больше не выполняли административных, финансовых и судебных функций в вотчинах духовных помещиков. В составленном в 1690 году завещании Иоаким призывал Царя не знаться с «богомерзкими» иноверцами, с «латинянами» (католиками), лютеранами, кальвинистами и не прельщаться «непотребными» иноземными порядками. Бритье бороды он объявил «гнусным обычаем», за что велел наказывать отлучением от Церкви. В свою очередь, Патриарх Адриан не скрывал своих теократических взглядов и, подобно Никону, отдавал предпочтение духовной власти над светской: «Царство убо власть имать точию на земли… Священство же власть иметь и на земли и на небеси» («Царская власть есть власть только на земле… Власть церковная – власть и на земле, и на небе»)11.