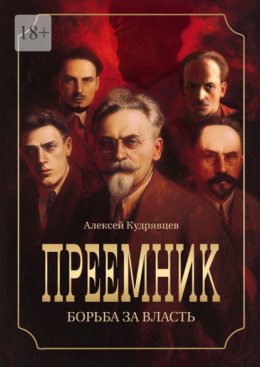

Преемник. Борьба за власть

© Алексей Кудрявцев, 2025

ISBN 978-5-0067-7700-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Посвящение и благодарности

Когда я писал свою первую книгу, мне казалось, что посвящения и слова признательности – это что-то напыщенное, ненужное. Я ошибался.

Елиада – моя лучшая подруга уже десять лет. Если бы не она, мои рукописи так и пылились бы в ящике стола. Именно она, с ее бесконечным энтузиазмом и верой в меня, буквально заставила меня выпустить «Круг Безбожников» в свет. Она первая читала черновики, спорила со мной о сюжетах, смеялась над неудачными фразами и говорила: «Да брось, это гениально!» – даже когда это было не так. Без неё этой книги, да и, наверное, вообще никакой, просто не существовало бы.

Женя – когда-то он был моим преподавателем, а теперь стал другом. Именно он открыл мне историю как живую, а не просто сухие даты и факты. Его лекции о борьбе за власть после смерти Ленина вдохновили меня на исследование, которое позже переросло в эту книгу. Он терпеливо правил мои первые научные работы, ругал за неточности, но всегда верил, что из меня выйдет толк. И, кажется, не ошибся.

Уля и Дмитрий Вячеславович – мои личные «психологическая скорая помощь». Уля вытаскивала меня из ямы отчаяния чаем, печеньем и бесконечными «да всё будет хорошо». Дмитрий Вячеславович – тем, что умел одной фразой поставить всё на свои места. Без них я бы, наверное, или слетел с катушек, или забросил всё к чёрту.

Я не знаю, как благодарить вас по-настоящему. Но, надеюсь, эта книга – хоть какая-то попытка.

Спасибо. Я вас люблю.

Глава 1

1924 г

Лев Давидович Троцкий сидел за дубовым столом, заваленным французскими книгами и черновиками статьи о перманентной революции. Его длинные пальцы нервно барабанили по деревянной столешнице, выбивая ритмичную дробь. За окном, покрытым морозными паутинками, медленно опускался январский вечер, окрашивая кремлёвские стены в кроваво-красный цвет.

Он только что вернулся из Сухуми, где проходил курс лечения, – врачи говорили что-то о нервном истощении, о переутомлении. В поезде не работала печка, и всю дорогу он кутался в подшивку «Известий», дыша на закоченевшие пальцы. Теперь же в кабинете было душно – раскалённая буржуйка дышала жаром, но внутри него всё равно оставался холод, проникший куда-то глубоко под кожу.

Стук в дверь. Резкий, нетерпеливый. Даже не дожидаясь ответа, в кабинет ворвался молодой чекист в потертой гимнастерке. Его лицо было белым, как мел.

– Товарищ Троцкий… – голос сорвался на полуслове.

Лев Давидович медленно поднял голову. Его знаменитое пенсне блеснуло в свете керосиновой лампы.

– Что случилось, Ягода?

– Он… умер… – чекист сделал глотательное движение, будто слова застряли у него в горле.

Троцкий ощутил, как что-то тяжёлое и холодное разливается у него под рёбрами. Он знал, о ком идёт речь. Знал ещё до того, как задал вопрос:

– Кто умер?

– Ильич… – прошептал Ягода. – Полчаса назад. В Горках.

На столе перед Троцким лежал свежий номер «Правды», еще пахнущий типографской краской. «Ленин жив! Ленин будет жить!» – кричал заголовок передовицы. Его пальцы непроизвольно сжали газету, смяв тонкую бумагу.

Резкий рывок. Он вскочил со стула, чувствуя, как кровь ударила в виски. И тут же опустился обратно, будто невидимая сила вдавила его обратно в кресло. Хотя он, Лев Троцкий, никогда не терял самообладания – ни на фронтах гражданской войны, ни под обстрелом белых, ни во время ледовых переходов с Красной армией.

– Вам… вам нужно в Колонный зал, – запинаясь, проговорил ординарец. – Там уже собрались все…

Троцкий машинально кивнул, но не двинулся с места. Его взгляд упал на портрет Ленина, висевший напротив, – тот самый, где Владимир Ильич изображён с хитрой, почти домашней улыбкой. Казалось, сейчас с фотографии сорвется знакомое картавое: «Ну что, Лев, будешь делать?».

Но улыбка оставалась неподвижной. Да и Ленин больше не мог ничего сказать. Троцкий часто спорил с Владимиром Ильичом, но как будто именно сейчас ему требовался хоть какой-то совет.

Где-то за окном завыла сирена – сначала одна, потом другая, третья. По всему городу включались заводские гудки, сливаясь в протяжный, похоронный стон. Москва хоронила своего вождя.

Лев всё же медленно поднялся со стула. Его движения были точными, почти механическими – будто кто-то невидимый дёргал за ниточки, заставляя эту высокую, подтянутую фигуру выполнять необходимые действия. Он поправил пенсне, провёл ладонью по лицу – кожа оказалась на удивление холодной, будто мраморной – и вышел из кабинета, не оглядываясь на смятую газету с лживым заголовком.

В приёмной у стола с телефоном стоял Николай Бухарин. Его обычно румяное, оживлённое лицо сейчас было серым, пальцы нервно перебирали шнур аппарата. Услышав шаги, он поднял голову, и его глаза – широкие, чуть испуганные – встретились со взглядом Троцкого.

– Лев Давидович… слышали новость? – прошептал он, словно сообщал нечто запретное, хотя гудки заводов уже выли на всю Москву, и даже стены казарм дрожали от этого протяжного, всеобщего стенания.

Троцкий ответил не сразу. Вместо этого его взгляд скользнул к телефону – аппарат молчал, трубка лежала на месте.

– Звоните Кобе, товарищ Бухарин? – сухо произнёс он, и в голосе его прозвучало что-то острое, почти насмешливое.

Бухарин покачал головой. Его губы сжались в тонкую полоску, а пальцы, наконец, отпустили телефонный шнур.

– Нет, – сказал он тихо, затем сделал паузу и добавил, чуть склонив голову в сторону коридора, – Коба уже тут.

Коба уже тут.

Троцкий не дрогнул. Но где-то глубоко внутри, под рёбрами, что-то ёкнуло – холодное и тяжёлое. Он повернулся к окну. Во дворе, среди сумерек, стояла знакомая фигура в поношенной шинели, курившая папиросу. Дым вился над её головой, сливаясь с московским морозным туманом.

Сталин. Он пришёл раньше всех. Как всегда.

Троцкий почувствовал, как его пальцы непроизвольно сжались. Этот человек – «грубый медиокр» по ленинскому определению – уже стоял во дворе, куря свою проклятую папиросу, будто ждал этого момента годами. Дым клубился вокруг его неподвижной фигуры, сливаясь с морозным туманом.

– Подождёте меня, товарищ Троцкий? – Бухарин трогательно щурился, вертя в руках телефонную трубку. – Я дозвонюсь Грише, и мы пойдём в зал вместе. Коба меня и так пять раз звал.

Он кивнул в сторону окна, и в его голосе прозвучала тёплая, почти братская интонация при упоминании Сталина.

Троцкий медленно провёл рукой по лицу. Эти двое – Бухарин со своим мальчишеским энтузиазмом и угрюмый, методичный Коба – казались такими разными, но их дружба была странным образом прочной. Он помнил, как они вместе возвращались с охоты, громко смеясь, как Сталин терпеливо выслушивал бесконечные теоретические рассуждения Бухарина…

Для чего идти вместе? – Троцкий нарочито зевнул, но в его глазах вспыхнул холодный огонёк. – Чтобы Ваш дорогой Коба мог одним взглядом охватить всю оппозицию?

Бухарин поморщился, но не рассердился – он никогда не сердился по-настоящему.

– Лев Давидыч, ну что вы… – он потянулся было похлопать Троцкого по плечу, но замер, увидев его взгляд. В этот момент дверь распахнулась.

Сталин стоял на пороге, его шинель была припорошена снегом.

– Николай, – кивнул он Бухарину, и в этом обращении без отчества звучала тёплая, почти домашняя интонация. Только потом его тяжёлый взгляд скользнул к Троцкому: – Товарищи. Политбюро ждёт.

Бухарин оживился:

– А мы как раз с Львом Давидычем…

– Я иду один, – перебил Троцкий, уже надевая перчатки.

Он видел, как Сталин положил руку на плечо Бухарина – жест одновременно дружеский и собственнический. Этот союз всегда казался ему нелепым: блестящий теоретик и молчаливый прагматик.

– Я Грише не дозвонился, – Бухарин вздохнул, задумчиво пожимая плечами. В его голосе звучала искренняя досада, будто речь шла о пропущенной охотничьей вылазке, а не о собрании, которое решит судьбу партии.

Сталин лишь хмыкнул, выпуская струйку дыма. Его пальцы слегка сжали плечо Бухарина – то ли успокаивая, то ли напоминая, кто здесь главный.

– Ничего страшного. Зиновьев уже едет из Петрограда. С ним связался Каменев.

Троцкий, стоявший в дверях, почувствовал, как по спине пробежал холодок. Зиновьев. Каменев. Те, с кем он ещё вчера мог бы составить триумвират против Сталина. Но теперь…

– Значит, всё уже решено? – спросил он, намеренно делая голос бесстрастным.

Бухарин занервничал, но Сталин лишь прищурился, будто разглядывая что-то через дым папиросы.

– Решено? – он медленно повторил, растягивая слово. – Нет, Лев Давидович. Всё только начинается.

За окном гудки продолжали выть, сливаясь с завыванием ветра. Где-то вдали уже слышались первые аккорды траурного марша. Троцкий повернулся и вышел, не попрощавшись.

Он знал: пока Бухарин верит в их «дружбу», пока Зиновьев и Каменев договариваются за его спиной – Сталин уже делает следующий шаг.

Глава 2

Морозный воздух проникал сквозь щели высоких окон, оставляя на витражах причудливые ледяные узоры, напоминавшие застывшие реки. Троцкий вошёл последним – намеренно замер в дверях, медленно снимая перчатки. Его взгляд задержался на затянутых инеем окнах, он хотел впитать в себя каждую деталь.

Зал был переполнен. Члены Политбюро, наркомы, делегаты съезда – все сидели в неестественно выпрямленных позах, будто замерли в ожидании сигнала. В центре стоял пустой катафалк, покрытый алым бархатом с золотой вышивкой серпа и молота. Тело Ленина ещё не привезли из Горок, и этот пустой постамент казался зловещим символом – трон, ожидающий нового короля.

Первое, что Лев заметил – рассадка.

Сталин сидел в первом ряду, слева от центрального прохода. Рядом – Бухарин, склонившийся к нему, что-то шепчущий. Через место – Зиновьев и Каменев, переговаривающиеся украдкой.

«Уже коалиция?», – Троцкий усмехнулся про себя.

Его собственное место оказалось справа, рядом с Дзержинским. Не случайно. Наверное, чтобы Железный Феликс присматривал.

– Опоздали, Лев Давидович, – сухо бросил Дзержинский, не глядя на него.

– Зато успел заметить, как быстро всё организовали, – так же тихо ответил Троцкий.

Дзержинский не ответил. Троцкий усмехнулся и снова начал всматриваться в людей. Каменев говорил быстро, щуря близорукие глаза, а Зиновьев…

Троцкий едва сдержал гримасу.

Зиновьев.

Григорий Зиновьев сидел, неестественно выгнув шею, словно пытался держать голову максимально прямо. Его обычно бледное, лунообразное лицо пылало нездоровым румянцем, мелкие капли пота блестели на лбу, несмотря на холод в зале. Глаза – стеклянные, с красноватыми прожилками – беспорядочно бегали по залу, цепляясь то за лица, то за пустой катафалк.

Когда их взгляды встретились, Зиновьев вдруг неестественно широко улыбнулся – жутковато, как клоун в цирке.

– Григорий… – начал было Троцкий, но в этот момент Зиновьев резко вскочил, едва не опрокинув стул.

– Товарищи! – его голос прозвучал слишком громко, сорвавшись на визгливую ноту. – Мы должны… должны…

Он замолчал, пошатнувшись. Его пальцы вцепились в спинку переднего кресла, костяшки побелели. Каменев мгновенно вскочил, схватив его за рукав.

– Гриша, сядь, – прошипел он, с силой усаживая Зиновьева.

Троцкий медленно поднял бровь.

– Он с утра… – пробормотал Каменев, избегая его взгляда.

– Я вижу, – сухо ответил Троцкий.

Он видел слишком хорошо. Зиновьев пил. Не для храбрости – для забвения. Он всегда был трусом, но сейчас страх сквозил в каждом его движении, в каждом нервном подёргивании губ.

Троцкий изучал Зиновьева с холодным любопытством хирурга, вскрывающего живой организм. Каждый жест, каждый нервный тик рассказывали целую историю страха.

Григорий Евсеевич Зиновьев, председатель Петроградского Совета, член Политбюро, «любимец партии», сейчас напоминал загнанного зверька. Его пухлые пальцы беспорядочно барабанили по коленям, оставляя на дорогой шерстяной ткани мятые следы. Периодически он резко вскидывал голову, будто слышал чей-то зов, но вокруг стояла гробовая тишина.

– Григорий, возьми себя в руки, – прошипел Каменев, но Зиновьев лишь судорожно сглотнул, и Троцкий увидел, как по его пухлой щеке скатилась капля пота, оставив мокрый след.

Страх Зиновьева был особенным. Это не был страх храбреца перед лицом реальной опасности. Это была паника мелкого чиновника, внезапно осознавшего, что бумажки его больше не защищают.

«Он боится не смерти, – вдруг понял Троцкий. – Он боится оказаться не у дел».

В памяти всплыл тот вечер в душной смольнинской комнате, когда Зиновьев впервые показал свою истинную натуру. Ленин, с трясущимися от ярости руками, метался по кабинету, швыряя на пол папки с документами. «Предатели! Трусы!», – его голос звенел, как натянутая струна. А Зиновьев стоял в углу, мокрый от пота, его пухлые пальцы бессмысленно мяли газетный листок с их совместным с Каменевым заявлением. «Это авантюра… мы все погибнем…», – шептал он, и его глаза бегали, как у затравленного животного.

Тогда, в семнадцатом году, это было страхом перед выстрелами на улицах, перед возможной виселицей. Но сейчас, в этом траурном зале, страх Зиновьева был иным – он боялся не пуль и не тюрьмы. Он боялся остаться в стороне, оказаться выброшенным за борт партии, лишиться своего места у кормушки власти.

Троцкий вспомнил, как Зиновьев после их с Каменевым трусости перед революцией, приполз к нему и к Ленину, мокрый от дождя, с красными от бессонницы глазами. «Мы же не хотели… мы просто…», – лепетал он, и от его дыхания пахло дешевым коньяком. Ильич тогда даже не взглянул в его сторону, просто демонстративно повернулся спиной. А сейчас, глядя на Зиновьева, ёрзающего на стуле и беспомощно хватающегося за рукав Каменева, Троцкий понимал – этот человек уже проиграл. Не Сталину, не ему – самому себе. Он был трусом в семнадцатом, остался трусом и сейчас. Просто теперь ставки стали выше, а страх – глубже.

Сталин тем временем поднимался на трибуну, его тяжелые сапоги гулко стучали по деревянному помосту.

– Товарищи! Мы коммунисты – люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы – те, кто составляют армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина…

Троцкий уже не слушал. Его взгляд скользил по лицам в первом ряду:

Бухарин, обычно такой оживленный, сидел с неестественно прямой спиной, однако кадык на его шее неестественно подрагивал, словно от подступающего кашля. Каменев делал вид, что записывает, но перо в его руке дрожало, оставляя на бумаге неразборчивые каракули. Зиновьев… Зиновьев просто смотрел в одну точку, его пухлое лицо покрылось мертвенной бледностью, лишь на скулах горели два красных пятна.

– …Клянемся тебе, товарищ Ленин… – слова Сталина падали в зал, как удары молота по наковальне.

Троцкий отвернулся. В кармане его пиджака лежала сложенная вчетверо копия «Письма к съезду» – того самого, где Ленин предлагал сместить Сталина с поста генсека. Бумага жгла сквозь ткань.

Где-то сзади кто-то всхлипнул. Женский голос прошептал: «Верный ленинец…». Троцкий сжал зубы. Он видел, как на трибуне Сталин, произнося слова клятвы верности Ленину, незаметно поправлял на груди орден Красного Знамени – тот самый, который он получил за «оборону Царицына», где по его приказу расстреливали даже комиссаров.

– …Мы выполним с честью эту твою заповедь! – голос Сталина сорвался на неожиданно высокой ноте.

В зале раздались аплодисменты. Первым вскочил Бухарин, его лицо внезапно оживилось. Каменев и Зиновьев поднялись следом, словно марионетки. Троцкий остался сидеть. Он смотрел, как Сталин, слегка наклонив голову, принимает овации, и думал о том, что только что стал свидетелем не траурного митинга, а коронации.

Троцкий медленно разжал пальцы, сжимавшие в кармане текст собственной речи. Листок был уже мят и влажен от пота. Он представлял, как сейчас поднимется на трибуну, как его серебристый голос, отточенный на тысячах митингов, зазвучит после грубоватых сталинских интонаций. Как он скажет о Ленине-революционере, о Ленине-бунтаре, а не об этом мумифицированном святом, которого только что создал Сталин.

Но когда аплодисменты стихли, первым поднялся не он, а Зиновьев.

– Товарищи! – голос Григория дрожал, но он говорил быстро, словно боясь, что его перебьют. – Мы должны… мы обязаны… – его взгляд метнулся к Сталину, – сохранить единство! Как завещал наш дорогой Ильич!

Троцкий почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. Это было предательство – чистое, без примесей. Зиновьев, который еще вчера шептался с ним о «грубом медиократе», теперь первым присягал на верность.

Бухарин вскочил следом, его кудри прыгали в такт взволнованной речи:

– Да, да! Только вместе! Как одна семья!

Троцкий видел, как Сталин сидит, откинувшись в кресле, и едва заметно улыбается. Это был триумф. Всего за десять минут он превратил траурное собрание в присягу на верность. И теперь Троцкому оставалось либо присоединиться к этому хору, либо…

Он встал. В зале наступила тишина.

– Товарищи, – начал он, и его голос прозвучал неожиданно громко, – мы хороним не святого, а революционера.

Где-то в задних рядах ахнули. Каменев резко поднял голову.

– Ленин ненавидел показную скорбь и ритуальные клятвы, – продолжал Троцкий, чувствуя, как каждое слово дается ему все труднее. – Он верил в дело, а не в слова.

Сталин не шевелился, только его пальцы слегка постукивали по подлокотнику кресла.

– И если мы действительно хотим почтить его память… – Троцкий сделал паузу, – то должны не клясться, а действовать. Как он.

Он сел под гробовое молчание. Первым зааплодировал Дзержинский – три резких хлопка. Потом еще несколько человек. Но большинство сидели, потупив взгляд.

Сталин медленно поднялся и, не глядя на Троцкого, начал собирать бумаги. В этом молчании было больше угрозы, чем в любых словах.

Коронация состоялась. Но война только начиналась.

Глава 3

Сталин стоял у окна, курил трубку и смотрел, как внизу, на заснеженной Красной площади, рабочие возводят мавзолей. Деревянный, пока что.

Дым от грузинского табака стелился по запотевшему окну, смешиваясь с паром дыхания. Лоб чувствовал холод стекла. Внизу, в свете керосиновых фонарей, копошились фигурки рабочих. Топоры звонко стучали по свежему дереву, слышался скрип веревок – они спешили закончить конструкцию к завтрашнему дню. Временный мавзолей. Временный – пока не построят каменный. На века.

– Ты понимаешь, Коба, что он сделал?

За спиной раздались нервные шаги. Бухарин, его Николка, расхаживал по кабинету, как зверь в клетке. Сталин слышал, как скрипят его ботинки по паркету, как шуршит пиджак, когда он в очередной раз проводит рукой по своей знаменитой бородке.

– Он назвал нас лицемерами. Прямо в лицо!

Сталин не торопился отвечать. Он наблюдал, как внизу рабочие поднимают очередную балку. Один неловкий движок – и бревно могло сорваться, раздавив человека. Но не сорвалось.

– Ну и что?

Он медленно выпустил дым, наблюдая, как его клубы сливаются с отражением лампы в оконном стекле, образуя причудливые узоры.

– Как «ну и что»?!

Бухарин подскочил к нему так близко, что Сталин почувствовал запах его одеколона – дешевого, слишком сладкого. В зеркальном отражении окна он видел его раскрасневшееся лицо, взъерошенные волосы, дрожащие руки.

– Он же открыто бросил вызов! Надо реагировать!

Сталин, наконец, оторвался от окна. Повернулся медленно, нарочито неспешно. Его желтоватые глаза были прищурены, веки – тяжелые, будто сонные.

– Реагировать?

Он сделал паузу, давая Николаю прочувствовать весь идиотизм своей горячности.

– А зачем?

Не дожидаясь ответа, Сталин тяжелыми шагами прошел к столу. Его пальцы – короткие, грубые, с обкусанными ногтями – потянулись к свежему номеру «Правды». Бумага шуршала, когда он разворачивал газету. Затем протянул ее Бухарину.

– Читай.

Бухарин схватил газету. Его глаза быстро бегали по строкам. На первой полосе – полный текст сталинской речи на траурном заседании. Каждое слово, каждая запятая. А внизу, мелким шрифтом, в уголке:

«Выступление тов. Троцкого (сокращенно)».

Николай замер. Его пальцы сжали газету так, что бумага смялась.

– Но… но он же говорил дольше!

Сталин позволил себе улыбнуться. Не широко, нет. Только легкое движение уголков губ.

– А теперь – нет.

Он взял трубку снова, затянулся, выпустил дым в сторону Николая.

– И никто не вспомнит, что было на самом деле.

За окном рабочие продолжали стучать топорами. Скоро мавзолей будет готов. Бухарин негромко чихнул, сморщив свой вздернутый нос. Иосиф вздрогнул и обернулся, его янтарные глаза вновь на мгновение сузились – рефлекс конспиратора, годами выработанная привычка реагировать на любой неожиданный звук.

– Будь здоров, Бухарчик, – снова улыбнулся уголками губ Сталин, и в его голосе прозвучала та особая, почти отеческая интонация, которую он использовал только с Николаем.

Бухарин смущенно покраснел, по-мальчишески потер кулаком кончик носа.

– Прости, Коба, – пробормотал он, – этот проклятый мороз… Вчера на площади до костей промерз.

Сталин медленно прошел к шкафу, достал потертую фляжку. Металл холодно блеснул в свете настольной лампы.

– На, – протянул он Бухарину, – грузинская. Лучше всяких лекарств.

Николай с благодарностью принял фляжку, сделал глоток и закашлялся – крепкая чача обожгла горло. Сталин наблюдал, как слезы выступают на глазах товарища, и на его лице пробежало что-то похожее на нежность.

– Слабак, – проворчал он беззлобно, забирая фляжку обратно.

За окном стук топоров на мгновение стих – рабочие, видимо, решили передохнуть. В этой внезапной тишине Бухарин вдруг спросил:

– А что будет с Львом Давидовичем, Коба?

Сталин снова подошел к окну. Его массивная фигура заслонила свет.

– Что бывает с лишними книгами в библиотеке, Коля? – тихо ответил он вопросом на вопрос. – Их ставят на дальнюю полку. Пока не придет время… списать.

– А у меня нет лишних книжек, – без задней мысли произнёс Бухарин.

Сталин на мгновение замер, его широкие плечи слегка напряглись под грубой тканью гимнастерки. Затем он медленно обернулся, изучая Бухарина своим тяжелым, непроницаемым взглядом.

– Вот как? – произнес он нарочито мягко, играя с фляжкой в руках. Металл тихо звякнул. – А я думал, у тебя целая библиотека, Коля.

Бухарин, не замечая подтекста, оживился:

– Ну да! Но все нужные! Каждая по своему вопросу! – Он развел руками, и его лицо осветилось той самой детской восторженностью, которая так раздражала и одновременно располагала к нему. – Вот вчера новую работу о крестьянском вопросе начал…

Сталин прервал его легким движением руки:

– А если… – он сделал паузу, подбирая слова, – если окажется, что какая-то твоя книжка… устарела? Не соответствует линии партии?

В углу кабинета тихо тикали настенные часы. Бухарин, наконец, почувствовал подвох. Его пальцы нервно зашевелились, затеребив край пиджака.

– Ну… я бы… – он сглотнул, – может, переработал бы… исправил…

Сталин медленно кивнул, его лицо оставалось невозмутимым:

– Правильно. Исправил бы, – он сделал шаг вперед, и тень от его фигуры накрыла Бухарина. – А если нельзя исправить?

Фляжка в его руке внезапно со звоном ударилась о стол. Бухарин вздрогнул.

– Тогда… – прошептал он, и его голос дрогнул, – тогда… наверное… списал бы…

Сталин вдруг улыбнулся – широко, неестественно, обнажив желтоватые зубы:

– Вот видишь, какой ты у меня умный, Коля, – он потрепал Бухарина по плечу, словно медведь играючи ударил лапой. – Так что не волнуйся за Льва Давидыча. У нас хорошие библиотекари.

Николай чуть отвел взгляд, его пальцы нервно перебирали край пиджака. Тишина в кабинете стала густой, тягучей, как невысказанная угроза.

Иосиф, дабы она не висела между ними мёртвым грузом, спросил спокойно, почти буднично:

– Ты Яго́дку знаешь?

– А? – Бухарин моргнул, будто вынырнув из тяжёлых раздумий.

– Чекист. Генрих Ягода.

– Ну… – Николай поёрзал в кресле, – видел пару раз в наркомате. Маленький такой, щупленький. Говорят, умный.

Сталин медленно затянулся трубкой, выпуская дым колечками.

– Очень умный. И очень преданный, – он посмотрел на Бухарина сквозь дымную завесу. – Сейчас приводит в порядок архив Ленина.

Бухарин вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он знал, что это значит. «Приводить в порядок архив» – партийная формулировка для чистки документов. Для исчезновения неудобных страниц.

– Я… ясно, – пробормотал он, внезапно осознав, что маленький щупленький чекист, возможно, уже роется не только в ленинских бумагах.

Сталин наблюдал, как Николай теребит бородку, как его глаза беспокойно бегают по кабинету. Хороший малый, этот Бухарчик. Наивный. Пока что даже полезный.

– Не переживай, – вдруг сказал он, и в его голосе прозвучала почти отеческая теплота. – Для верных товарищей у нас всегда место найдётся.

За окном снова застучали топоры. Мавзолей будет готов к утру.

Глава 4

Тени от керосиновой лампы дрожали на стенах, удлиняясь и укорачиваясь при каждом порыве ветра за окном. Где-то вдалеке, со стороны Каланчёвки, доносился гудок паровоза – глухой, протяжный, будто предостерегающий.

На столе между ними стоял графин с коньяком – не лучшим, но и не худшим. «Казённый», как шутили в Совнаркоме. Две рюмки. Одна – уже пустая, с мутным следом на дне. Вторая – полная, нетронутая, в которой золотистая жидкость отражала мерцающий огонёк лампы.

Каменев налил себе вторую. Его пальцы – короткие, холёные, с аккуратно подстриженными ногтями – слегка дрожали, когда он подносил рюмку к губам.

– Ты не пьешь, Лев? – спросил он, намеренно не глядя на Троцкого, будто разглядывая что-то в углу кабинета.

Троцкий сидел неподвижно, откинувшись в кресле. Его длинные пальцы были сложены «домиком» перед лицом, пенсне блестело в полумраке.

– Жду, когда ты, наконец, скажешь то, ради чего позвал, – ответил он ровно.

Каменев вздохнул. Поставил рюмку. Провёл рукой по лицу – от лба к подбородку, как будто стирая маску.

– Хорошо, – голос его стал тише, но твёрже. – Ты хочешь откровенности? Получишь.

Он выпил залпом, поморщился – не от крепости, а от горечи собственных слов, которые он сейчас произнесёт. Ну, или хотя бы должен.

– Мы с Гришкой… не уверены в тебе.

Троцкий не шелохнулся. Только его глаза за стёклами пенсне едва заметно сузились.

– Продолжай.

Каменев налил ещё. Теперь уже не церемонясь.

– Ты слишком… блестящий. – Он усмехнулся, но в этой усмешке была усталость. – Слишком яркий. Слишком много говоришь. Слишком много пишешь. Слишком…

Он замялся, подбирая слово.

– Неудобный? – подсказал Троцкий.

– Непредсказуемый.

Троцкий медленно снял пенсне, протёр стекла платком. Давая Каменеву время. Давая себе время.

– А Сталин? – спросил он, наконец, надевая пенсне обратно.

Каменев развёл руками.

– Сталин – серый. – В его голосе не было презрения. Констатация факта. – Он не гений. Не оратор. Не теоретик. Он просто… аппаратчик.

– И поэтому вы с ним?

– Поэтому, – Каменев постучал указательным пальцем по столу, подчёркивая каждое слово. – Он не затмит нас. Не переиграет. Он… управляем.

Троцкий впервые за вечер дотронулся до рюмки. Провёл пальцем по краю. Но пить не стал.

– Значит, так, – произнёс он тихо. – Вы выбрали не того, кто сильнее, а того, кто слабее. Потому что боитесь, что сильный вас сметёт.

Каменев не ответил. Только его веки дрогнули.

– Лев, я ненавижу Зиновьева, тут есть правда, но по отношению к тебе я хоть когда-то позволял что-то? Ты женат на моей сестре, в конце концов.

Троцкий замер, его пальцы сжали тонкую ножку рюмки так, что костяшки побелели. В камине с треском прогорело полено, осветив на мгновение его резкие черты лица.

– Ольга Борисовна… – Каменев произнес имя жены медленно, как будто пробуя на вкус каждую букву. – Да, твоя сестра. Моя жена. Мать моих детей. – Его голос дрогнул почти незаметно. – И что это меняет, Лёва? Разве семейные узы когда-то останавливали политику?

Каминный свет играл в коньяке, создавая кровавые блики на столе. Каменев нервно провел языком по пересохшим губам.

– Я всегда… – он начал и сразу замолчал, понимая ложь, которая вот-вот сорвется с его губ.

Троцкий медленно опустил рюмку на стол.

– Оставь семейные сантименты, Лёва, – его голос звучал как лезвие, медленно входящее в плоть. – Я зря сказал про сестру. Мы оба знаем, что в этой игре родственные связи – последний аргумент проигрывающих.

Каменев резко поднял голову. Его лицо исказила гримаса, в которой смешались злость и что-то похожее на отчаяние.

– Хочешь правды про Гришку? – он вдруг заговорил сквозь зубы, срываясь на шёпот. – Он гнильё! Тряпка! Каждый раз, когда нужно сделать решительный шаг, он или в обморок падает, или бутылку за шиворот прячет!

Троцкий наблюдал, как Каменев вскочил и начал метаться по кабинету, словно раненый зверь.

– В семнадцатом он ревел, как баба, когда Ленин назвал нас предателями! В двадцатом, когда нужно было тебя добивать – запил! – Каменев с силой ударил кулаком по спинке кресла. – А теперь… теперь этот мешок с дерьмом дрожит, как заяц, и шепчет мне: «Лёва, а вдруг Троцкий прав? Вдруг Сталин нас всех переиграет?».

Троцкий медленно поднялся во весь свой рост.

– И почему ты это терпишь?

– Потому, что он мой лучший друг.

Троцкий усмехнулся. Его тень, удлиняясь в свете керосиновой лампы, накрыла Каменева целиком. В воздухе пахло коньяком, пылью старых книг и чем-то едким – потом, страхом, предательством.

– «Лучший друг», – повторил он, растягивая слова, будто пробуя их на вкус. – Интересно, Лёва, сколько раз за эти годы ты говорил то же самое обо мне? В семнадцатом – перед Лениным? В двадцать первом – на партконференции? А теперь Сталина лучшим другом зовёшь?

Камин потрескивал, отбрасывая блики на потолок. Где-то за окном проехала телега, громко стуча колесами по брусчатке.

Каменев вдруг обмяк, как будто из него выпустили весь воздух. Его пальцы бессильно разжались, выпуская измятую салфетку, которая медленно опустилась на паркет.

– Ты не понимаешь… – голос его стал глухим, будто доносился из глубины десятилетий. – Когда мы втроём с Ильичом и Гришкой выпускали «Пролетарий» в Женеве.., – он поднял дрожащую руку, будто пытаясь поймать в воздухе призраки прошлого, – мы ночами сидели в той крохотной редакции. Ленин правил статьи, я верстал, а Гришка… – на губах Каменева дрогнула что-то вроде улыбки, – этот болван вечно путал гранки, но зато приносил кофе и бутерброды, когда у нас не было ни гроша…

Троцкий замер у окна. В стекле отражалось его собственное лицо – внезапно постаревшее. Он помнил те номера «Пролетария». Помнил, как сам зачитывался ими, ещё не зная, что их писали эти трое в тесной швейцарской комнатушке.

– И что? – его голос прозвучал резче, чем он хотел. – Теперь вся революция должна крутиться вокруг ваших бутербродов?

Каменев резко поднял голову. В его глазах вспыхнул огонь.

– Нет! Но и не вокруг твоего самолюбия, Лев Давидыч! – он впервые за вечер выпрямился во весь рост. – Мы строили партию, когда ты ещё метался между меньшевиками и большевиками. Мы сохранили её ядро в самые тёмные годы. И да, мы имеем право… – его голос сорвался, – иметь что-то кроме этой проклятой политики!

Троцкий медленно повернулся. В его взгляде было что-то новое – не презрение, а почти что понимание.

– Вот в этом, Лёва, твоя главная ошибка, – сказал он тихо. – В революции нет «чего-то кроме». Есть только революция. Или ты отдаёшь ей всё – или она сметёт тебя. Вместе с твоими бутербродами, кофе и дружбой.

– Ну, так выпьем? – сухо спросил Каменев, его пальцы нервно барабанили по столешнице.

Троцкий замер у двери. В его позе читалось напряжение – будто он колебался между яростью и презрением.