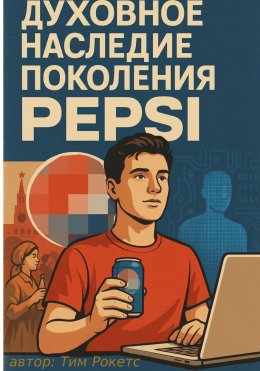

Духовное наследие поколения Pepsi

Посвящается моей любимой, И.Д., чья вера и любовь – топливо для всех моих начинаний !!!…

НАСТОЯЩАЯ КНИГА ЯВЛЯЕТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕРМИН «ПЕПСИ» ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК КУЛЬТУРНУЮ МЕТАФОРУ ПОКОЛЕНИЯ. КНИГА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К КОМПАНИИ PEPSICO, ЕЁ БРЕНДАМ ИЛИ ПРОДУКЦИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И НЕ СПОНСИРУЕТСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ ТОВАРНОГО ЗНАКА. ВСЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ.

ГЛАВА 1. ОЧЕРЕДЬ ЗА ЖВАЧКОЙ

Детство в СССР: последние советские, первые постсоветские

Вкус детства имел привкус металла и сладости одновременно. Металла – от советских качелей на дворовых площадках, сладости – от первой импортной жвачки, за которой мы выстраивались в очередь, как наши родители за дефицитным товаром. Но если они стояли за необходимым, мы стояли за мечтой.

1988 год стал особенным не только потому, что в этом году родилось наше поколение, но и потому, что это был год начала конца. Советский Союз еще существовал, но уже трещал по швам. Перестройка набирала обороты, гласность открывала рты, а кооперативы готовились изменить экономику страны. Мы пришли в мир в самый драматический момент российской истории – на стыке эпох, на переломе цивилизаций.

Наше поколение было рождено в последние дни империи, которая просуществовала семьдесят лет и казалась вечной. Мы были детьми эпохи, когда старый мир еще не умер, а новый еще не родился. Эта пограничность стала нашей главной особенностью – способностью жить между мирами, переводить с одного языка на другой, находить мосты там, где другие видели только пропасти.

Детство поколения 1988 года было уникальным экспериментом истории. Мы застали последние годы советской цивилизации – ее ритуалы, ценности, символы. Наши первые игрушки были советскими – деревянные кубики с выцветшими картинками, металлические машинки с острыми краями, резиновые куклы с нарисованными лицами. Эти игрушки были функциональными, долговечными, но серыми. Они не будили фантазию, а направляли ее в строго определенное русло.

Советские игрушки несли идеологическую нагрузку даже в своей простоте. Деревянные кубики учили основам геометрии и логики, металлические машинки воспитывали интерес к технике и промышленности, куклы формировали материнский инстинкт и семейные ценности. Каждая игрушка была частью большой воспитательной системы, направленной на формирование советского человека.

Наши первые книги тоже были советскими – «Детская энциклопедия» в десяти томах с золотым тиснением на корешках, сказки Пушкина с иллюстрациями Билибина, рассказы о пионерах-героях Зое Космодемьянской и Павлике Морозове. Эти книги формировали правильное мировоззрение, правильную систему ценностей, правильное понимание добра и зла.

«Детская энциклопедия» была особенным сокровищем. Ее десять томов охватывали все человеческие знания – от астрономии до зоологии, от истории до химии. Но все эти знания подавались через призму советской идеологии. Астрономия рассказывала о советских космонавтах, история – о классовой борьбе, география – о преимуществах социалистического строя.

Сказки тоже были идеологически выверенными. Русские народные сказки воспитывали любовь к народной мудрости, сказки народов СССР – интернационализм, переводные сказки – уважение к мировой культуре. Но все они несли одну и ту же мораль: добро побеждает зло, справедливость торжествует, коллектив сильнее индивида.

Детские песни программировали правильные ценности. «Пусть всегда будет солнце» учила миролюбию, «Катюша» – патриотизму, «Подмосковные вечера» – любви к родной природе. Эти песни пелись в детских садах, школах, пионерских лагерях. Они создавали единое культурное пространство, общую эмоциональную базу для всех советских детей.

Но уже тогда, в конце 1980-х, в этот устоявшийся мир начинали проникать первые трещины западного влияния. По телевизору все чаще мелькали кадры забастовок в Польше, демонстраций в Восточной Германии, митингов в Прибалтике. Берлинская стена рушилась не только физически, но и символически – в сознании миллионов людей.

Взрослые говорили тише, когда обсуждали политику, и все чаще употребляли слова, которых раньше не было в обычном лексиконе: «дефицит», «талоны», «перестройка», «гласность», «ускорение». Эти слова звучали как заклинания, способные изменить мир. И мир действительно менялся, только дети этого еще не понимали.

Дефицит стал постоянным спутником детства конца 1980-х. За туалетной бумагой стояли в очереди с четырех утра, за стиральным порошком записывались в списки за неделю вперед, за детскими игрушками ездили в соседние города. Праздничный стол требовал месяцев подготовки – нужно было «достать» икру, красную рыбу, хорошую колбасу.

Но дефицит был не просто экономическим явлением – это была культурная практика, формировавшая особый тип сознания. Советские люди научились ценить любой товар, беречь каждую вещь, находить альтернативные способы решения проблем. Дефицит воспитывал изобретательность, взаимопомощь, умение довольствоваться малым.

Для детей дефицит означал особую ценность каждой игрушки, каждой книги, каждой сладости. Игрушки не покупались регулярно – они дарились на дни рождения и Новый год. Книги не выбрасывались – они передавались от старших детей младшим. Конфеты не были повседневным лакомством – они появлялись по особым случаям.

Эта экономика дефицита формировала особое отношение к вещам. Каждый предмет имел историю, каждая покупка была событием, каждый подарок – сокровищем. Дети учились ценить то, что у них есть, а не мечтать о том, чего у них нет.

Детские сады конца 1980-х были последними оплотами советской педагогики. Строгий режим дня регламентировал каждую минуту детского времени. Подъем в семь утра, зарядка под маршевую музыку, завтрак в восемь, занятия с девяти до одиннадцати, прогулка до обеда, тихий час после обеда, полдник в четыре, свободные игры до ужина.

Этот режим не допускал спонтанности, индивидуальности, капризов. Все дети делали одно и то же в одно и то же время. Все ели одинаковую еду, играли в одинаковые игры, слушали одинаковые сказки. Индивидуальность подавлялась во имя коллективности, личное – во имя общественного.

Идеологическое воспитание начиналось с пеленок. Детей учили быть честными, справедливыми, трудолюбивыми советскими гражданами. Рассказывали о Ленине, который очень любил детей и всегда был добрым и справедливым. О партизанах, которые героически сражались с фашистскими захватчиками. О космонавтах, которые покоряли звезды во славу социалистической родины.

Каждая история имела мораль, каждая мораль – идеологическое содержание. Добро отождествлялось с социализмом, зло – с капитализмом. Справедливость – с советской властью, несправедливость – с буржуазным строем. Будущее – с коммунизмом, прошлое – с эксплуататорскими классами.

Еда в детских садах была простой, но идеологически выверенной. Манная каша с комочками на завтрак воспитывала стойкость и неприхотливость. Суп с перловкой на обед учил довольствоваться тем, что есть. Кефир с булочкой на полдник формировал привычку к молочным продуктам отечественного производства.

Меню составлялось медсестрой согласно научно обоснованным нормам детского питания. Никто не спрашивал детей, что они хотят есть. Никто не учитывал индивидуальные вкусы и предпочтения. Все ели одинаково, все получали одинаковое количество калорий, белков, жиров и углеводов.

Отказ от еды считался капризом, который нужно было пресекать. Детей заставляли доедать все до конца, даже если им не нравился вкус. «В Африке дети голодают, а ты привередничаешь», – говорили воспитатели. Это формировало чувство вины за собственные потребности и желания.

Игрушки были общими и немногочисленными. В каждой группе детского сада было несколько кукол с потертыми лицами, несколько машинок без колес, набор кубиков с отклеившимися картинками, конструктор с недостающими деталями. Эти игрушки переходили от одного поколения детей к другому, становясь все более потрепанными и безликими.

Но советские дети умели играть с этими простыми игрушками. Их фантазия превращала кубики в космические корабли, куклы – в принцесс, машинки – в танки и самолеты. Недостаток разнообразия компенсировался богатством воображения.

Коллективные игры были важной частью воспитательного процесса. «Зарница», «Тимуровцы», «Красные и синие» учили работать в команде, подчиняться общим правилам, жертвовать личными интересами ради коллективных целей. Индивидуальные игры не поощрялись – они считались проявлением эгоизма.

Прогулки были обязательными независимо от погоды. «В природе нет плохой погоды», – учили детей воспитатели. Прогулки в дождь воспитывали стойкость, в снег – выносливость, в жару – терпение. Советский ребенок должен был быть готов к любым трудностям.

Одежда для прогулок была стандартной и функциональной. Зимой – ватные комбинезоны, валенки, шапки-ушанки. Летом – хлопчатобумажные платья и рубашки, сандалии, панамки. Никакой яркости, никакой моды, никакого разнообразия. Главное – тепло, сухо и практично.

Телевизор был главным окном в большой мир. Советское телевидение транслировало правильные ценности через правильные программы. «Спокойной ночи, малыши!» с Хрюшей, Степашкой, Филей и Каркушей был священным ритуалом засыпания для миллионов советских детей.

Каждый вечер в половине девятого вся страна замирала перед телевизорами. Дети в пижамах садились рядом с родителями и смотрели, как куклы рассказывают сказки, поют песни, учат быть хорошими. Хрюша учил доброте, Степашка – аккуратности, Филя – честности, Каркуша – трудолюбию.

«В гостях у сказки» по воскресеньям превращался в семейный праздник. Тетя Валя – ведущая передачи – была доброй волшебницей для миллионов детей. Она показывала советские и зарубежные фильмы-сказки, но все они были идеологически выверенными и воспитательно полезными.

Советские мультфильмы – «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Чебурашка» – учили дружбе, доброте, справедливости в декорациях социалистического общества. Это был мир, где добро всегда побеждало зло, где дружба была важнее богатства, где справедливость торжествовала над несправедливостью.

Винни-Пух Федора Хитрука был совсем не похож на диснеевского медведя. Советский Винни был философом и поэтом, который сочинял «пыхтелки», «сопелки» и «ворчалки». Он учил детей творческому подходу к жизни, но в рамках социалистических ценностей.

«Ну, погоди!» был советским ответом американскому «Тому и Джерри». Волк и Заяц разыгрывали вечную борьбу добра со злом, но в советских декорациях. Заяц всегда побеждал, потому что был положительным героем, а Волк всегда проигрывал, потому что был отрицательным.

Но уже тогда на советское телевидение начинали проникать западные влияния. Первые зарубежные мультфильмы – «Том и Джерри», «Скуби-Ду», «Флинтстоуны» – показывали детям мир, кардинально отличающийся от советского. Это был мир ярких красок, быстрых ритмов, бесконечного веселья.

1989 год принес первые серьезные трещины в монолитном фасаде советской жизни. Перестройка из политического лозунга превратилась в реальность, меняющую повседневность. В магазинах появились первые кооперативные товары – дорогие, но доступные без очереди и блата.

Кооперативы стали символом новой экономики. Это были первые частные предприятия в советской истории, первые островки капитализма в социалистическом море. Они продавали то, чего не было в государственных магазинах – качественную еду, модную одежду, интересные игрушки.

Но цены в кооперативах были космическими. Килограмм колбасы стоил как месячная зарплата, импортные джинсы – как автомобиль, компьютер – как квартира. Кооперативы были доступны только новым богачам – кооператорам, цеховикам, партийным функционерам.

В киосках «Союзпечати» стали продавать зарубежные журналы с яркими обложками. «Playboy», «Cosmopolitan», «National Geographic» показывали советским людям мир, о существовании которого они даже не подозревали. Это был мир красоты, богатства, свободы – полная противоположность серой советской действительности.

По телевизору начали показывать западные фильмы с титрами. «Эммануэль», «Рэмбо», «Терминатор» произвели шок в консервативном советском обществе. Эти фильмы показывали насилие, секс, индивидуализм – все то, что было табу в советской культуре.

Западные фильмы формировали новые представления о героизме, красоте, успехе. Если советские герои жертвовали собой ради общества, то западные боролись за свои права. Если советские женщины были скромными и целомудренными, то западные – яркими и раскрепощенными. Если советский успех измерялся общественным признанием, то западный – личным богатством.

Но главным событием 1989 года стало появление первой импортной жвачки. «Love is» с романтическими картинками влюбленных парочек произвела настоящую сенсацию в мире советского детства. Эти маленькие пластинки розового цвета с непонятными английскими надписями представляли собой первый физический контакт с западным миром.

Жвачка «Love is» была революционной по многим причинам. Во-первых, это был первый западный товар, доступный детям. Во-вторых, это была первая интерактивная сладость – ее не ели, а жевали. В-третьих, это был первый коллекционный товар – каждая пластинка содержала картинку, которую можно было собирать.

Вкладыши «Love is» открыли советским детям мир западной романтики. Картинки показывали влюбленные парочки в различных ситуациях – на пляже, в кафе, в парке. Все герои были красивыми, счастливыми, свободными. Они целовались, обнимались, наслаждались жизнью – все то, что было неприлично в советской культуре.

Каждый вкладыш изучался как древний артефакт. Дети не понимали английского текста, но чувствовали его магию. «Love is never having to say you're sorry» звучало как заклинание из другого мира. Мира, где любовь была главной ценностью, а не классовая борьба.

«Love is» превратилось в cult object среди советских детей. Редкие картинки обменивались как валюта, обычные накапливались как сокровища. Возникла целая субкультура коллекционеров с ее правилами, иерархиями, ритуалами.

Коллекционирование вкладышей стало первой школой рыночных отношений для советских детей. Они учились оценивать редкость, торговаться, накапливать, обменивать. Спрос и предложение, дефицит и изобилие, конкуренция и монополия – все эти понятия осваивались через детские игры.

1990 год усилил тенденции предыдущего года. Экономический кризис углублялся, политический хаос нарастал, социальные противоречия обострялись. Полки магазинов пустели, очереди становились длиннее, люди нервничали и злились.

Но для детей кризис означал прежде всего появление новых, невиданных ранее игрушек и развлечений. Трансформеры, которые превращались из роботов в машины, произвели революцию в детском сознании. Советские игрушки были статичными – кукла была куклой, машинка – машинкой. Трансформеры были динамичными – они могли изменяться, адаптироваться, эволюционировать.

Философия трансформеров идеально подходила духу времени. Мир менялся так быстро, что выживали только те, кто умел трансформироваться. Дети интуитивно понимали эту метафору и с восторгом играли с роботами, которые учили гибкости и адаптивности.

Куклы Барби с их идеальными пропорциями и богатыми нарядами показали советским девочкам альтернативную модель женственности. Если советские куклы были обобщенными и усредненными, то Барби была индивидуализированной и гламурной. Она воплощала западные стандарты красоты, богатства, успеха.

Барби была не просто куклой – это была lifestyle-философия. У нее был дом, машина, одежда, друзья, карьера. Она была независимой, успешной, красивой. Она показывала девочкам, что женщина может быть кем угодно – врачом, учителем, астронавтом, президентом.

Советские девочки были воспитаны в духе скромности и самоотречения. Барби учила их противоположному – яркости и самоутверждению. Это был первый урок феминизма, преподанный через пластиковую куклу.

Конструкторы Lego открыли бесконечные возможности для творчества. В отличие от советских строительных наборов с их ограниченными вариантами сборки, Lego позволял создавать что угодно. Это была философия индивидуального творчества против коллективного конформизма.

Lego учил детей мыслить системно, планировать заранее, экспериментировать с формами. Каждый кубик был частью большой системы, каждая конструкция – результатом индивидуального творчества. Это была подготовка к жизни в мире, где креативность ценится выше исполнительности.

Видеоигры появились как откровение интерактивности. Первые игровые приставки – «Dendy», «Sega», «Nintendo» – показали детям мир, где они могли быть не пассивными зрителями, а активными участниками событий. Это была революция в самой концепции развлечения.

«Super Mario Bros» стал первой глобальной видеоигрой, объединившей детей всего мира. Итальянский водопроводчик в красной кепке стал более узнаваемым персонажем, чем многие политики. Дети учились его языку – прыжкам, бегу, собиранию монет.

«Sonic the Hedgehog» учил скорости и динамике. Синий ежик мчался через уровни с бешеной скоростью, собирая кольца и побеждая врагов. Это была метафора ускоряющегося времени, в котором выживают только самые быстрые.

«Contra» и «Metal Slug» знакомили с эстетикой войны как развлечения. Маленькие солдатики стреляли из больших пушек, взрывали танки, спасали мир. Война превращалась в игру, насилие – в забаву. Это было кардинальное изменение отношения к конфликтам.

Видеоигры учили новому типу мышления – быстрому реагированию, стратегическому планированию, упорству в достижении цели. Они развивали координацию движений, пространственное воображение, логику. Дети даже не подозревали, что играя, они готовятся к жизни в цифровом мире.

1991 год стал апокалипсисом советского детства. Путч в августе, отставка Горбачева в декабре, распад СССР на пятнадцать независимых государств – эти события изменили мир навсегда. Для взрослых это была трагедия крушения идеалов, потеря смысла жизни, коллапс картины мира.

Для детей распад СССР означал прежде всего освобождение от ограничений и открытие новых возможностей. Исчезла цензура – можно было читать любые книги, смотреть любые фильмы, слушать любую музыку. Исчезли идеологические табу – можно было думать что угодно, говорить что угодно, мечтать о чем угодно.

Красные флаги с серпом и молотом исчезли с улиц городов, их заменили трехцветные российские. Портреты Ленина убрали из школ и офисов, их место заняли изображения президентов и бизнесменов. Советские песни стихли на радио, их сменили западные хиты.

Символическое пространство детства изменилось кардинально. Если раньше дети росли в окружении красных знамен, серпов и молотов, пятиконечных звезд, то теперь их окружали логотипы западных брендов, рекламные слоганы, поп-звезды.

Мир детства изменился не только символически, но и практически. В магазинах появились западные товары, в кинотеатрах – западные фильмы, на радио – западная музыка. Дети получили доступ к глобальной культуре, но потеряли связь с национальными традициями.

Экономический коллапс начала 1990-х парадоксальным образом открыл дорогу культурной революции. Дефицит советских товаров компенсировался изобилием западных. Пустые полки государственных магазинов заполнились импортными сладостями, игрушками, одеждой.

Все западное было дорого, не все было доступно, но сам факт существования альтернативы кардинально менял детскую психологию. Дети поняли, что мир больше, чем их страна, что существуют другие стандарты качества, красоты, веселья.

Coca-Cola и Pepsi стали символами новой эпохи, материализованными воплощениями американской мечты. Их кисло-сладкий вкус был абсолютно не похож на привычные советские лимонады «Буратино» и «Дюшес». Они были агрессивными, энергичными, будоражащими – полная противоположность мягким советским напиткам.

Каждый глоток кока-колы был глотком американской мечты, каждая банка пепси – материализованным символом западной свободы. Дети не просто пили напитки, они потребляли идеологию, впитывали ценности, усваивали образ жизни.

Реклама кока-колы была особенно мощной по воздействию. «Пейте кока-колу» превратилось в «Живите как американцы». Реклама показывала молодых, красивых, счастливых людей, которые пьют колу и наслаждаются жизнью. Это была визуальная пропаганда капитализма, более эффективная, чем любые политические лозунги.

Pepsi позиционировалась как напиток молодого поколения. «Поколение Pepsi выбирает», «Бери от жизни все», «Живи ярко» – эти слоганы программировали новое мировоззрение. Дети должны были выбирать, брать, жить ярко – все то, что было запрещено в советской культуре.

Реклама вообще ворвалась в детское сознание как цунами. «Не тормози – сникерсни!», «Bounty – райское наслаждение», «Mars – зарядись энергией» – эти слоганы знали наизусть все дети. Реклама не просто продавала товары, она продавала образ жизни, систему ценностей, модель поведения.

Рекламные герои стали новыми кумирами детей. Заяц из рекламы Duracell учил энергичности, кролик из рекламы Nesquik – веселью, клоун из рекламы McDonald's – радости жизни. Эти персонажи были ярче и привлекательнее советских пионеров-героев.

Реклама учила детей новому языку – языку потребления. Счастье измерялось количеством купленных товаров, успех – качеством брендов, любовь – ценой подарков. Это была кардинальная смена системы координат.

MTV превратил телевизор из средства идеологического воздействия в окно в мировую поп-культуру. Музыкальные клипы показывали детям мир, кардинально отличающийся от советского. Это был мир ярких красок, быстрых ритмов, сексуальной свободы.

Backstreet Boys, Spice Girls, Aqua, Ace of Base – эти группы стали саундтреком поколения перехода. Их музыка была интернациональной, их образы – глобальными, их ценности – универсальными. Дети разных стран слушали одинаковую музыку и чувствовали себя частью единого мирового сообщества.

Музыкальные клипы стали учебниками современной жизни. Они показывали, как нужно одеваться – ярко и модно. Как нужно танцевать – энергично и сексуально. Как нужно флиртовать – открыто и раскрепощенно. Как нужно мечтать – масштабно и амбициозно.

Клипы формировали новые стандарты красоты. Если советская красота была скромной и естественной, то западная – яркой и искусственной. Макияж, маникюр, прически, наряды – все должно было быть совершенным, как в глянцевых журналах.

Танцы тоже изменились кардинально. Вместо народных хороводов и бальных вальсов пришли брейк-данс, хип-хоп, техно. Это были танцы индивидуального самовыражения, а не коллективного единения. Каждый танцевал по-своему, показывая свою уникальность.

Западная поп-культура формировала глобальную молодежную идентичность. Подростки в Москве, Нью-Йорке, Токио слушали одинаковую музыку, носили похожую одежду, мечтали об одинаковых вещах. Национальные границы стирались, культурные различия нивелировались.

Кинематограф тоже изменился радикально. Вместо советских фильмов о войне и труде пришли голливудские блокбастеры о любви и приключениях. «Терминатор», «Рэмбо», «Крепкий орешек», «Основной инстинкт» произвели шок в консервативном обществе.

Эти фильмы показывали героев нового типа – индивидуалистов, бунтарей, победителей. Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне стали образцами мужественности для целого поколения мальчиков. Они были сильными, красивыми, неуязвимыми – полная противоположность советским героям-самоотреченцам.

Западные герои не служили государству – они служили себе. Не жертвовали собой ради общества – боролись за свои права. Не подчинялись приказам – принимали самостоятельные решения. Это была философия индивидуализма, поданная в увлекательной форме.

Женские образы тоже кардинально изменились. Шарон Стоун, Памела Андерсон, Мадонна показывали новые модели женственности – яркие, сексуальные, независимые. Они не стеснялись своей красоты, не скрывали своих желаний, не подчинялись мужчинам.

Эротика перестала быть табу. Фильмы показывали обнаженные тела, постельные сцены, сексуальные отношения. Для детей, выросших в пуританской советской культуре, это было откровением. Они узнавали, что секс – это нормально, что тело – это красиво, что желания – это естественно.

Литература для детей тоже трансформировалась. Переводы западных авторов заполнили книжные магазины и библиотеки. Стивен Кинг открыл мир современного хоррора, где зло могло победить добро. Дэн Браун – мир конспирологических триллеров, где правда была относительной. Сидни Шелдон – мир гламурных романов, где деньги решали все.

Советские книги с их правильными героями и предсказуемыми сюжетами казались скучными и устаревшими. Дети хотели острых ощущений, неожиданных поворотов, сложных персонажей. Западная литература давала им все это в избытке.

«Гарри Поттер» стал культовой серией для целого поколения. Дети росли вместе с героями, ждали выхода каждой новой книги, обсуждали сюжетные повороты. Это была первая глобальная детская франшиза, объединившая детей всего мира общими переживаниями.

Магия Хогвартса была привлекательной альтернативой серой реальности постсоветского пространства. Дети мечтали получить письмо из школы волшебства, летать на метлах, колдовать заклинания. Реальность казалась скучной по сравнению с магическим миром.

Школа стала полем битвы между советской педагогикой и западными влияниями. Учителя, воспитанные в старой системе, пытались прививать традиционные ценности: коллективизм, скромность, уважение к авторитетам. Ученики же впитывали новые ценности: индивидуализм, амбициозность, скептицизм к власти.

Конфликт поколений проявлялся в каждой мелочи. Учителя требовали носить школьную форму, ученики хотели одеваться по моде. Учителя запрещали жевать жвачку, ученики делали это демонстративно. Учителя пытались привить любовь к классической литературе, ученики читали западные бестселлеры.

История как школьный предмет переписывалась на глазах. Вместо героических рассказов о революции и Великой Отечественной войне появились критические оценки советского прошлого. Дети узнавали о репрессиях 1930-х годов, о голоде на Украине, о ГУЛАГе.

Это было болезненное прозрение. Прошлое, которое казалось героическим, оказалось трагическим. Деды, которые строили светлое будущее, оказались жертвами и палачами одновременно. История превратилась из источника гордости в причину стыда.

География превратилась из изучения «самой большой страны в мире» в открытие глобального пространства. Другие страны изучались не как потенциальные враги или союзники, а как места для путешествий, работы, эмиграции. Мир стал открытым, доступным, привлекательным.

Америка превратилась в землю обетованную. Дети мечтали поехать в Диснейленд, поступить в Гарвард, работать на Уолл-стрит. Американская мечта стала русской мечтой для целого поколения детей.

Европа казалась более реалистичной альтернативой. Германия, Франция, Италия были ближе географически и культурно. Многие семьи начали планировать эмиграцию, изучать европейские языки, готовиться к новой жизни.

Иностранные языки из идеологического предмета превратились в практический инструмент. Английский стал языком будущего, ключом к западной культуре, пропуском в глобальный мир. Дети начали изучать его не по принуждению, а по желанию.

Частные языковые школы и курсы множились как грибы после дождя. Родители тратили последние деньги на обучение детей английскому, понимая, что это инвестиция в их будущее. Английский стал символом образованности и перспективности.

Немецкий и французский тоже стали популярными, особенно в контексте возможной эмиграции. Многие семьи имели дальних родственников в Германии и планировали воссоединение. Французский ассоциировался с культурой и элитарностью.

Мода стала способом самовыражения и социального позиционирования. Джинсы перестали быть символом буржуазного разложения и стали символом молодежного стиля. Levi's, Wrangler, Lee – эти бренды дети знали наизусть задолго до того, как могли их купить.

Кроссовки Nike и Adidas превратились в предметы статуса среди школьников. «Воздушные подушки» Nike Air и «три полоски» Adidas стали символами принадлежности к продвинутой молодежи. Дети готовы были месяцами копить деньги на одну пару брендовых кроссовок.

Футболки с логотипами западных брендов стали униформой нового поколения. Coca-Cola, Pepsi, MTV, Hard Rock Cafe – эти надписи на груди были заявлениями о принадлежности к глобальной культуре. Чем больше английских букв, тем круче считался ребенок.

Прически тоже стали средством самовыражения. Мальчики хотели стричься «под Леонардо ди Каприо», девочки – «под Памелу Андерсон». Парикмахеры переучивались на западные стандарты красоты, осваивали новые техники стрижки и укладки.

Макияж для девочек перестал быть табу. Помада, тени, тушь – все это стало доступным и желанным. Девочки учились краситься, глядя на западных поп-звезд, копируя их образы, подражая их стилю.

Еда тоже изменилась кардинально и символически. McDonald's открылся в Москве в 1990 году и стал храмом американского образа жизни. Очереди к «Макдоналдсу» были длиннее очередей к Мавзолею Ленина. Люди стояли часами, чтобы попробовать гамбургер и картошку фри.

Биг Мак стал символом американской мечты, воплощенной в съедобной форме. Это была не просто еда, а ритуал приобщения к западной цивилизации. Каждый укус был заявлением о принадлежности к современному миру.

Быстрое питание кардинально изменило культуру еды. Вместо долгих семейных обедов пришли быстрые перекусы. Вместо домашней кухни – стандартизированные блюда. Вместо национальных традиций – глобальные бренды.

KFC, Pizza Hut, Subway постепенно завоевывали российский рынок. Каждая новая сеть была событием, каждое открытие – праздником. Дети выстраивались в очереди за «американской» едой, как их родители когда-то – за дефицитными товарами.

Игрушки стали ярче, сложнее, технологичнее, но и намного дороже. Трансформеры за сто долларов, Барби за пятьдесят, конструкторы Lego за двести – это были суммы, сопоставимые с месячными зарплатами родителей.

Трансформеры продавались не просто как игрушки, а как коллекционные предметы. Каждый робот имел свою историю, характер, способности. Дети изучали биографии автоботов и десептиконов, запоминали их имена и характеристики.

Коллекционирование стало новым хобби для детей и родителей. Модели автомобилей, солдатики, куклы, карточки – все это покупалось не для игры, а для собирания. Западная культура коллекционирования прививалась через детские увлечения.

Игровые приставки стали более совершенными и дорогими. Sega Genesis, Super Nintendo, Sony PlayStation – каждая новая консоль была технологическим прорывом. Графика становилась реалистичнее, звук – качественнее, игры – сложнее.

«Mortal Kombat» шокировал своей жестокостью. Это была первая игра, где можно было убивать противников в особо изощренной форме. Родители ужасались, дети восхищались. Началась дискуссия о влиянии видеоигр на детскую психику.

«FIFA» и «NBA» познакомили российских детей с мировым спортом. Они изучали составы зарубежных команд, запоминали имена игроков, следили за турнирами. Спорт стал глобальным языком, объединяющим детей разных стран.

Компьютеры появились как вестники цифрового будущего. Первые персональные компьютеры – 286, 386, 486 – были редкостью, доступной только энтузиастам и богатым семьям. Но уже тогда было понятно, что это технология, которая изменит мир.

Компьютерные игры стали новым видом искусства. «Prince of Persia», «Civilization», «SimCity» показали, что развлечения могут быть интеллектуальными, образовательными, творческими. Они развивали логическое мышление, стратегические способности, креативность.

Программирование стало новым видом творчества. Дети учились писать код, создавать простые программы, модифицировать игры. Это была подготовка к жизни в цифровом мире, хотя мало кто это понимал.

Интернет еще не существовал в массовом сознании, но уже формировалась инфраструктура информационного общества. Модемы, факсы, электронная почта – эти технологии медленно, но неуклонно меняли способы коммуникации и работы с информацией.

Первые компьютерные клубы открывались для энтузиастов. Это были места, где можно было поиграть в новейшие игры, попробовать новые программы, пообщаться с единомышленниками. Клубы стали центрами формирования компьютерной субкультуры.

К середине 1990-х годов сформировалось поколение, кардинально отличающееся от всех предыдущих в российской истории. Мы были первыми русскими детьми, выросшими в условиях рыночной экономики. Первыми, кто с детства знал, что такое выбор товаров и брендов. Первыми, кто учился жить в условиях постоянных и непредсказуемых изменений.

Наши родители выросли в стабильном, предсказуемом мире, где будущее планировалось на десятилетия вперед. Пятилетние планы, гарантированная работа, бесплатное образование и медицина создавали ощущение защищенности и определенности. Мы росли в хаотичном, динамичном мире, где все могло измениться за одну ночь.

Это формировало особый тип характера – гибкий, адаптивный, устойчивый к стрессам и неопределенности. Мы научились быстро приспосабливаться к новым условиям, осваивать новые технологии, менять планы и стратегии. Эта способность к адаптации станет нашим главным преимуществом в цифровую эпоху.

Язык поколения тоже был особенным и уникальным. Мы говорили на смеси русского и английского, советского и западного, серьезного и ироничного. «О'кей», «вау», «супер», «cool» органично вплетались в русскую речь. Мы создавали новый диалект, соответствующий новой реальности перехода.

Ценности формировались под мощным влиянием рекламы, поп-культуры, западных фильмов и музыки. Успех ассоциировался с деньгами и потреблением, красота – с западными стандартами, счастье – с материальными благами. Мы стали первым поколением русских капиталистов, воспитанных на идеалах индивидуального успеха.

Переезд из провинции в крупные города стал массовым явлением для семей с детьми. Родители покидали умирающие заводские поселки и депрессивные сельские районы, устремляясь в Москву, Санкт-Петербург, региональные центры. Это была внутренняя миграция в поисках лучшей жизни и больших возможностей.

1998 год стал символическим рубежом и проверкой на прочность. Дефолт разрушил многие семейные надежды на быстрое достижение западного уровня жизни, но одновременно закалил поколение, научил его выживать в кризисных условиях. Мы поняли, что стабильности не будет, что нужно учиться жить в условиях постоянной неопределенности.

Очередь за жвачкой в школьном кооперативе стала символом и метафорой нашего поколения. Это была наша первая школа рыночных отношений, первый практический урок капитализма, первый опыт потребительского выбора. Мы стояли не просто за сладостью – мы стояли за новым образом жизни.

Продавщица в школьном кооперативе была настоящей капиталисткой в миниатюре. Она интуитивно понимала законы спроса и предложения, умела максимизировать прибыль, чувствовала психологию потребителей. Для нее дети были не просто покупателями, а целевой аудиторией, которую нужно было удовлетворить и привязать к товару.

Ассортимент жвачки был тщательно продуман и сегментирован. «Turbo» для массового потребителя с ограниченным бюджетом, «Hubba Bubba» для любителей надувать пузыри, «Love is» для романтически настроенных коллекционеров, «Final 90» для продвинутых покупателей. Каждая марка имела свою нишу, своих поклонников, свою ценовую категорию.

Процесс покупки жвачки был сложным ритуалом с множеством этапов. Сначала нужно было выпросить деньги у родителей – это требовало дипломатических навыков и убедительных аргументов. Потом стояние в очереди – это учило терпению и социальному взаимодействию. Выбор товара – это развивало потребительскую компетентность. Изучение вкладыша – это формировало коллекционные навыки.

Коллекционирование вкладышей превратилось в сложную субкультуру со своими правилами, ценностями, иерархиями. Редкие картинки ценились как произведения искусства, обычные служили разменной монетой в детской экономике. Возникли негласные биржи, где можно было обменять, купить, продать нужный вкладыш.

Дети научились оценивать редкость и ценность, торговаться и договариваться, накапливать и инвестировать. Кто-то специализировался на скупке дефицитных вкладышей для перепродажи, кто-то организовывал лотереи и аукционы, кто-то предлагал услуги по размену крупных денег. Предпринимательский дух проявлялся уже в начальной школе.

Жевание жвачки стало новой формой социального поведения и самопозиционирования. Это был способ продемонстрировать свою принадлежность к современному миру, свое понимание западной культуры, свое материальное благополучие. Жвачка в зубах была символом статуса, как дорогие часы или машина у взрослых.

Надувание пузырей превратилось в настоящее искусство со своими техниками, школами, чемпионатами. Размер пузыря был показателем мастерства, его красота – критерием эстетического вкуса, долговечность – признаком профессионализма. Соревнования проходили на каждой перемене, победители становились героями дня.

Родители смотрели на увлечение детей жвачкой с недоумением, тревогой и раздражением. Они не понимали, зачем тратить деньги на бесполезную сладость, когда дома есть конфеты. Не видели принципиальной разницы между советскими и западными товарами. Не осознавали символического значения жвачки как маркера принадлежности к новому миру.

Конфликт поколений проявлялся не только в отношении к жвачке, но и во всех сферах повседневной жизни. Родители ценили стабильность и предсказуемость, дети – динамику и новизну. Родители боялись перемен и риска, дети – застоя и скуки. Родители привыкли экономить деньги, дети хотели их тратить и наслаждаться жизнью.

Школьные учителя тоже не понимали и не принимали новых увлечений детей. Они пытались бороться с жеванием жвачки на уроках, конфисковывали западные игрушки, критиковали увлечение западной музыкой и фильмами. Но это была безнадежная борьба прошлого с будущим, и будущее неизбежно побеждало.

Учителя старой закалки воспринимали жвачку как символ морального разложения. «В наше время дети были скромнее», – говорили они, не понимая, что мир изменился кардинально. Новое поколение детей уже жило по другим правилам, ценило другие вещи, мечтало о другом будущем.

К концу 1990-х годов очередь за жвачкой стала неотъемлемой частью школьного фольклора и повседневной культуры. Каждая школа имела свой кооператив, каждый кооператив – свою очередь, каждая очередь – свои традиции, правила и иерархии. Это была развитая инфраструктура детского капитализма, созданная детьми для детей.

Дети научились основам торговли, обмена, накопления, инвестирования. Кто-то скупал дефицитные вкладыши для перепродажи по завышенным ценам, кто-то организовывал лотереи и розыгрыши призов, кто-то предлагал кредитные услуги и размен крупных купюр. Предпринимательский дух и коммерческая жилка проявлялись уже в начальной школе.

Реклама стала универсальным языком нового поколения. Рекламные слоганы использовались в обычной речи, рекламные образы – в детских играх, рекламные мелодии – как саундтрек повседневной жизни. «Не тормози – сникерсни!» стало универсальным призывом к решительным действиям. «Bounty – райское наслаждение» превратилось в описание любого удовольствия.

Бренды превратились в сложную систему социальных координат и культурных кодов. Nike говорил об спортивности и динамике, Adidas – о европейском качестве, Reebok – о американском стиле. Дети учились читать эти символы, понимать их скрытые значения, использовать их для самопозиционирования в социальной среде.

Западная поп-культура стала универсальным языком поколения, объединяющим детей независимо от географии и социального положения. Дети из разных городов, разных социальных слоев, разных национальностей были объединены общими кумирами, общими песнями, общими мечтами и стремлениями. Глобализация началась именно с детских площадок и школьных дворов.

Технологии медленно, но неуклонно проникали в детскую жизнь, меняя способы общения, развлечения, обучения. Первые мобильные телефоны размером с кирпич, первые персональные компьютеры с монохромными мониторами, первые игровые приставки с восьмибитной графикой – все это казалось чудом техники.

Дети осваивали новые технологии интуитивно, естественно, без страха и предрассудков, характерных для взрослых. Они не боялись нажимать неправильные кнопки, не переживали из-за возможных поломок, не читали инструкций перед использованием. Для них технологии были не инструментами, а игрушками.

Интернет еще не был массовым явлением, но уже формировались ментальные навыки и психологические установки, которые пригодятся в цифровую эпоху. Многозадачность, быстрое переключение внимания, способность к визуальному восприятию информации – все это развивалось через компьютерные игры, музыкальные клипы, рекламные ролики.

К концу десятилетия сформировался особый и уникальный тип личности – человек переходной эпохи. Он помнил советское детство с его ритуалами и символами, но мечтал о западном будущем с его свободами и возможностями. Говорил по-русски, но думал категориями английского языка. Любил родителей, но не понимал их ценностей и приоритетов.

Этот внутренний конфликт между корнями и крыльями, между прошлым и будущим, между стабильностью и свободой стал определяющей чертой целого поколения. Мы научились жить в противоречии, находить баланс между противоположностями, создавать синтез из антитезиса.

Очередь за жвачкой закончилась вместе с детством, но навыки, полученные в ней, остались на всю жизнь и определили дальнейшую судьбу. Умение выбирать из множества альтернатив, способность адаптироваться к новым условиям, готовность к постоянным изменениям – все это пригодилось в цифровую эпоху, когда скорость перемен увеличилась многократно.

Мы стали поколением-мостом между аналоговым прошлым и цифровым будущим, между советским коллективизмом и западным индивидуализмом, между русской душевностью и глобальной прагматичностью. Наш уникальный опыт детства в эпоху кардинальных перемен сформировал особый тип человека – адаптивного, гибкого, устойчивого к стрессам.

Вкус той первой жвачки до сих пор остается символом целой эпохи в нашей памяти. Это был вкус перемен и трансформаций, вкус свободы выбора, вкус западной мечты, материализованной в маленькой розовой пластинке. Мы жевали не просто сладость – мы жевали будущее, которое казалось таким же ярким, сладким и многообещающим, как импортная жвачка.

Поколение Pepsi – это не просто маркетинговый слоган или рекламная выдумка, а точная духовная характеристика целого поколения. Мы выросли на символах американской мечты, но остались русскими по духу и менталитету. Приняли капитализм, но сохранили коллективистские традиции. Стали глобальными гражданами мира, но помним свои локальные корни и традиции.

Это внутреннее противоречие и диалектическое напряжение и есть наша главная сила, наша уникальная особенность, наш бесценный дар будущим поколениям. Мы научились жить на стыке миров, переводить с одного культурного языка на другой, находить общее в различном.

Сегодня, четверть века спустя, мы создаем технологии, которые кардинально меняют мир. Программируем искусственный интеллект, строим социальные сети, запускаем космические корабли, разрабатываем новые лекарства. Но в основе всех наших достижений и успехов лежит тот бесценный опыт детства на стыке эпох.

Опыт адаптации к переменам, умение находить возможности в хаосе, способность создавать новое из обломков старого – все это было заложено в нас в те далекие годы, когда мы стояли в очереди за жвачкой и не подозревали, что получаем уроки выживания в эпоху перемен.

Очередь за жвачкой была нашей первой и самой важной школой жизни в новом мире. Мы научились стоять и ждать, выбирать и платить, получать и наслаждаться, разочаровываться и надеяться снова. Эти простые, на первый взгляд, навыки стали фундаментом для сложных компетенций цифрового века.

Мы и сегодня стоим в очередях – за новыми технологиями и возможностями, за новыми знаниями и опытом, за новым будущим, которое мы создаем своими руками. И в каждой такой очереди живет память о той первой очереди за жвачкой, которая научила нас быть теми, кто мы есть сегодня.

ГЛАВА 2. ДВОЙНОЙ КОД

Жизнь между двумя системами ценностей

Мы росли билингвами, только языками были не русский и английский, а «было» и «стало». В одной комнате висел портрет дедушки в военной форме, в другой – плакат с Backstreet Boys. На кухонном столе лежали «Правда» и «Cosmopolitan». В шкафу соседствовали школьная советская форма и джинсы Levi's. Мы жили в домах, где каждая комната говорила на своем языке времени.

Поколение конца 1980-х – начала 1990-х оказалось в уникальной исторической ситуации. Мы были детьми-переводчиками между мирами, живыми словарями между эпохами. Утром слушали рассказы бабушки о блокаде Ленинграда, вечером смотрели MTV. Днем изучали историю КПСС, ночью играли в американские видеоигры. Мы говорили «спасибо» родителям и «thank you» друзьям.

Этот двойной код стал нашей операционной системой. Мы научились жить в параллельных реальностях, переключаться между системами координат, находить общие знаменатели для несовместимых величин. То, что для взрослых было болезненным разрывом, для нас стало естественной средой обитания.

Дом превратился в поле битвы символов и смыслов. Каждый предмет нес идеологическую нагрузку, каждая покупка была политическим выбором. Хрустальная ваза из ГДР соседствовала с пластиковыми стаканчиками из McDonald's. Полное собрание сочинений Ленина стояло рядом со свежим номером «Playboy». Портрет Гагарина смотрел на кассету с Мадонной.

Кухня стала метафорой культурного смешения. Советская газовая плита «Гефест» готовила американские гамбургеры. В холодильнике «Саратов» хранилась кока-кола рядом с домашними соленьями. Посуда из мельхиора соседствовала с пластиковыми тарелками от McDonald's, которые дети выпрашивали и собирали как сокровища.

Телевизор превратился в портал между мирами. Первая программа показывала «Вести» с Сергеем Брилевым, вторая – MTV с Кармен Электрой. Родители смотрели «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, дети переключались на «Beavis and Butt-head». Пульт дистанционного управления стал инструментом путешествий во времени.

Книжные полки стали археологическими слоями эпох. Внизу – собрание сочинений русских классиков в красных переплетах с золотым тиснением. В середине – переводы западных авторов в ярких обложках. Наверху – современные детективы, любовные романы, фэнтези. Каждый ярус рассказывал свою историю о том, что читали, во что верили, о чем мечтали.

Семейные фотографии тоже разделились по эпохам. Черно-белые снимки военных лет с серьезными лицами в военной форме. Цветные фотографии 1970-1980-х с демонстраций, субботников, корпоративных вечеринок. И новые снимки 1990-х – на фоне западных автомобилей, в турецких отелях, с импортными товарами в руках.

Родители не знали, как жить в новом мире. Их система координат рухнула вместе с Берлинской стеной, их ценности обесценились вместе с рублем, их планы на будущее растворились в хаосе перестройки. Они были эмигрантами во времени, беженцами из прошлого, которые не знали языка настоящего.

Отцы, которые всю жизнь работали на государственных предприятиях, вдруг оказались в мире частного бизнеса. Инженеры превращались в торговцев, учителя – в менеджеров, военные – в охранников. Профессиональная идентичность рушилась, приходилось учиться заново в сорок-пятьдесят лет.

Матери, привыкшие к стабильности советского быта, сталкивались с изобилием выбора в магазинах. Вместо одного сорта колбасы – десять. Вместо одного вида стирального порошка – двадцать. Вместо привычного «что дают, то и берем» – мучительная необходимость выбирать между брендами, ценами, качеством.

Бабушки и дедушки вообще переставали понимать, что происходит с миром. Их внуки слушали непонятную музыку, смотрели фильмы на непонятном языке, мечтали о вещах, названия которых они не могли произнести. Разрыв между поколениями стал пропастью.

Мы стали их гидами в новой реальности. Объясняли, что такое McDonald's и зачем люди туда идут. Переводили рекламные слоганы и названия западных фильмов. Показывали, как пользоваться видеомагнитофоном и настраивать телевизор на MTV. Мы были техническими специалистами по современности.

Но роль переводчиков была тяжелой. Приходилось объяснять не просто слова, а целые концепции. Что такое «брэнд» и почему одинаковые джинсы стоят по-разному. Что такое «имидж» и почему важно, как ты выглядишь. Что такое «lifestyle» и почему нужно покупать не просто вещи, а образ жизни.

Одновременно мы сами нуждались в переводчиках, когда дело касалось прошлого. Бабушки и дедушки рассказывали нам о войне, о голодных годах, о том, как строили заводы и покоряли целину. Их истории казались сказками из параллельной вселенной. Мир, где люди могли работать за идею, любить Родину больше себя, жертвовать личным ради общественного – этот мир был нам непонятен, но притягателен своей цельностью.

Дедушка-фронтовик показывал свои ордена и медали, рассказывал о боях под Сталинградом, о товарищах, которые не вернулись с войны. Его глаза светились, когда он говорил о долге, чести, Родине. Эти слова звучали архаично, но в них была такая сила, которой не хватало современным героям с экранов телевизоров.

Бабушка рассказывала о блокаде Ленинграда, о карточках на хлеб, о том, как люди умирали от голода, но не сдавались. О том, как делили последний кусок хлеба, как помогали незнакомым людям, как верили в победу даже в самые страшные дни. Эти рассказы формировали представления о том, что значит быть сильным.

Школа стала лабораторией по скрещиванию идеологий. Здесь сталкивались все противоречия эпохи, все конфликты между старым и новым. Учителя, воспитанные в советской системе, пытались передать детям традиционные ценности. Дети, выросшие на западной культуре, эти ценности не понимали и не принимали.

Утром на уроке истории мы изучали подвиги пионеров-героев – Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Володи Дубинина. Учительница рассказывала об их самопожертвовании, о готовности умереть за Родину. На переменке мы обменивались вкладышами от жвачки с изображениями голливудских звезд, которые боролись только за себя.

На уроке литературы читали «Как закалялась сталь» Николая Островского. Павел Корчагин с его железной волей и беззаветной преданностью делу революции казался персонажем из другой галактики. После школы мы смотрели «Терминатора», где железной волей обладал киборг, а люди боролись за свое выживание.

Учили наизусть стихи Маяковского о Ленине: «Ленин – всегда живой, Ленин – всегда с тобой». Вечером пели песни Ace of Base о счастливой нации: «All that she wants is another baby». Смыслы не пересекались, миры существовали параллельно, но в одних и тех же головах.

География превратилась из изучения «самой большой страны в мире» в открытие глобального пространства. Вместо рассказов о советских достижениях – информация о зарубежных странах как возможных местах для путешествий и жизни. Америка из империалистического врага превратилась в землю обетованную.

Учителя географии показывали слайды западных городов – небоскребы Нью-Йорка, пляжи Калифорнии, замки Европы. Дети мечтали не о том, чтобы защищать свою страну от американских империалистов, а о том, чтобы туда поехать. Патриотизм уступал место космополитизму.

Иностранные языки из идеологического предмета превратились в практический инструмент. Английский стал языком будущего, ключом к западной культуре, пропуском в глобальный мир. Дети начали изучать его не по принуждению, а по желанию, не для галочки в аттестате, а для жизни.

Учительница английского языка Мария Ивановна стала самым популярным педагогом в школе. Она первой выучила американское произношение, стала использовать аутентичные материалы, рассказывать не только о временах глагола, но и о западной культуре. Ее уроки были окнами в другой мир.

Но изучение английского создавало новые проблемы. Дети начинали думать на английском языке, использовать английскую логику, западные модели поведения. Русский язык казался им менее престижным, менее перспективным. Возникала угроза потери национальной идентичности.

Учителя пытались сохранить баланс между старым и новым. Вводились новые предметы – информатика, экономика, основы рыночной экономики. Но преподавали их учителя, которые сами не понимали рыночных механизмов. Теория расходилась с практикой, слова – с реальностью.

Урок экономики вела учительница истории, которая всю жизнь рассказывала о плановом хозяйстве. Теперь она должна была объяснять законы рынка, но сама их не понимала. «Спрос рождает предложение», – говорила она, не веря в эти слова. Дети чувствовали фальшь и переставали слушать.

Информатику преподавал учитель математики на древнем компьютере «Агат» с зеленым монитором. Он показывал основы программирования на языке Basic, но дети уже играли дома на современных приставках с цветной графикой и стереозвуком. Школа безнадежно отставала от жизни.

Пионерская организация доживала последние дни. Красные галстуки еще надевали на торжественные линейки, но уже без энтузиазма. Пионерские лагеря перепрофилировались в детские оздоровительные центры. Идеология уступала место развлечению и коммерции.

Последние пионерские сборы проходили формально. Дети механически пели гимн пионеров, повторяли клятву, поднимали руки в пионерском салюте. Но в головах у них была совсем другая музыка, другие герои, другие мечты. Пионерская форма стала карнавальным костюмом.

Новые ритуалы приходили из западной культуры. Выпускной бал копировал американский prom – с лимузинами, дорогими платьями, профессиональными фотографами. День знаний 1 сентября сохранился, но наполнился новым содержанием – не идеологическим, а развлекательным.

Последний звонок стал театрализованным представлением с элементами шоу-бизнеса. Вместо революционных песен звучали популярные хиты. Вместо рассказов о трудовых подвигах – юмористические сценки о школьной жизни. Серьезность уступала место веселью.

Детская мода стала полем для экспериментов с идентичностью. Одежда превратилась в костюмы для разных ролей в спектакле под названием «взросление». Утром надевал советскую школьную форму – становился послушным учеником. После уроков переодевался в джинсы – превращался в бунтаря. На дискотеке надевал кожаную куртку – чувствовал себя крутым.

Школьная форма постепенно исчезала. Сначала разрешили не носить пионерский галстук, потом – приходить в свободной одежде по пятницам, наконец – отменили форму совсем. Это была маленькая революция, символ большого освобождения от унификации и стандартизации.

Джинсы стали символом свободы и бунта. Первые Levi's 501 стоили как месячная зарплата учителя, но родители шли на жертвы, понимая, что покупают не штаны, а пропуск в новый мир. Ребенок в американских джинсах автоматически получал статус «продвинутого», становился объектом зависти и восхищения.

Но настоящие американские джинсы были доступны не всем. Большинство семей покупали турецкие, польские или отечественные аналоги. Главное было не качество ткани, а символика – правильная этикетка, правильные карманы, правильные швы. Дети учились распознавать подделки и гордиться оригиналами.

Кроссовки превратились в предметы культа и социального статуса. Nike Air Jordan, Adidas Superstar, Reebok Pump – каждая модель имела свою историю, своих поклонников, свою ценовую категорию. Дети изучали технологии производства спортивной обуви с энтузиазмом археологов, запоминали имена дизайнеров и спортсменов-рекламодателей.

Nike с его слоганом «Just Do It» призывал к действию и решительности. Adidas с тремя полосками ассоциировался с европейским качеством и спортивными традициями. Reebok с технологией Pump позволял «накачать» кроссовки воздухом и почувствовать себя профессиональным спортсменом.

Но западная обувь стоила баснословных денег. Пара кроссовок Nike могла стоить как месячная зарплата родителей. Поэтому большинство детей носили отечественные кроссовки «Старт» или китайские подделки. Главное было хотя бы издалека походить на оригинал.

Футболки с логотипами превратились в способ заявить о своих предпочтениях и принадлежности. Coca-Cola, Pepsi, MTV, Hard Rock Cafe – эти надписи на груди были заявлениями о принадлежности к глобальной культуре. Чем больше английских букв на одежде, тем круче считался ребенок.

Родители не всегда понимали значение этих символов. Покупали футболку с надписью «I love NY», не зная, что это означает. Или майку с логотипом рок-группы, не подозревая о ее существовании. Главное было порадовать ребенка яркой импортной одеждой.

Прически тоже стали средством самовыражения. Мальчики хотели стричься «под Леонардо ди Каприо» – с длинными волосами, закрывающими глаза. Девочки – «под Памелу Андерсон» – с пышными локонами и начесом. Парикмахеры переучивались на западные стандарты красоты, осваивали новые техники стрижки и укладки.

Но модные стрижки требовали дорогих стайлинговых средств – гелей, лаков, муссов. Российские аналоги не давали нужного эффекта, импортные стоили дорого. Дети экспериментировали с домашними средствами – сахарной водой, пивом, яичным белком.

Макияж для девочек перестал быть табу. Помада, тени, тушь – все это стало доступным и желанным. Девочки учились краситься, глядя на западных поп-звезд, копируя их образы, подражая их стилю. Школьные туалеты превратились в импровизированные студии красоты.

Но макияж в школе был запрещен. Учителя заставляли девочек смывать косметику, родители ругали за испорченный внешний вид. Возникал конфликт между желанием выглядеть красиво и требованиями взрослых. Девочки учились краситься незаметно или смывать макияж перед приходом домой.

Язык тоже стал двойным. Дома говорили с родителями на языке семейных традиций, в школе – на языке образовательных стандартов, с друзьями – на языке поп-культуры. Каждая ситуация требовала своего словаря, своих интонаций, своих правил.

«OK» заменило «хорошо» в разговоре со сверстниками. «Wow» – «вот это да». «Super» – «отлично». «Cool» – «круто». Английские слова звучали современнее, моднее, престижнее русских аналогов. Появились гибридные конструкции: «я тебя лавлю», «это очень кул», «давай плэй в футбол».

Родители сначала сопротивлялись этому языковому смешению. «Говори по-русски!» – требовали они. Но постепенно сдавались, понимая, что английский – язык будущего, что их дети должны готовиться к жизни в глобальном мире. Борьба за чистоту языка проиграна была заранее.

Частные языковые курсы множились как грибы после дождя. «English for children», «Funny English», «Speak Out» – эти вывески появлялись в каждом районе. Родители записывали детей на курсы, понимая, что английский язык – инвестиция в их будущее.

Но изучение английского в России имело свои особенности. Преподавали в основном учителя, которые никогда не были в англоговорящих странах. Британский акцент смешивался с американским, грамматика – с разговорной речью. Получался особый российский вариант английского языка.

Музыка стала универсальным языком поколения. Мы не понимали слов Roxette или Modern Talking, но понимали эмоции, ритм, энергию. Западная поп-музыка говорила с нами на языке чувств, минуя барьеры перевода. «Listen to your heart» звучало понятнее любых русских стихов о любви.

Магнитофоны и первые CD-плееры стали обязательной техникой для подростков. Двухкассетные магнитофоны позволяли записывать музыку с радио или переписывать с друзей. Кассеты обменивались, дарились, продавались. Музыкальная коллекция была показателем статуса и хорошего вкуса.

Радиостанции тоже изменились кардинально. «Маяк» и «Радио России» уступили популярность «Европе Плюс» и «Радио Максимум». Диджеи говорили на смеси русского и английского, крутили западные хиты, рассказывали о жизни зарубежных звезд. Радио стало окном в мировую культуру.

«Европа Плюс» первой начала играть только западную музыку. Слоган «Only hits!» стал философией нового времени. Русская эстрада казалась архаичной, западная – современной. Дети переключали радио, услышав русскую песню, и искали станцию с англоязычными хитами.

Видеоклипы стали учебниками современной жизни. MTV показывал не просто музыкальные ролики, а уроки стиля, моды, поведения. Каждый клип демонстрировал, как нужно одеваться, двигаться, флиртовать, мечтать. Western culture транслировалась через трехминутные сюжеты.

Michael Jackson учил танцевать – его «лунная походка» копировалась на всех дискотеках. Madonna – быть дерзкой и сексуальной, не стесняться своего тела и желаний. Whitney Houston – любить по-настоящему, отдавать всего себя чувствам. Каждый клип был мастер-классом по жизни в западном стиле.

Российские клипы только появлялись и выглядели любительскими по сравнению с западными. Низкий бюджет, примитивная режиссура, отсутствие концепции – все это было очевидно даже детям. Русские артисты казались провинциальными на фоне мировых звезд.

Кино открыло нам мир больших возможностей и больших проблем. Западные фильмы показывали жизнь как приключение, где каждый может стать героем своей судьбы. «Один дома» демонстрировал, что ребенок может быть самостоятельным и изобретательным, способным справиться с любыми трудностями.

«Назад в будущее» учил, что время относительно, а технологии всемогущи. Прошлое можно изменить, будущее – запрограммировать. Наука и техника решают любые проблемы. Эта вера в технологический прогресс стала частью мировоззрения поколения.

«Красотка» показывала, что деньги могут изменить судьбу, что социальный статус – дело наживное. Бедная проститутка превращается в элегантную даму благодаря богатому спонсору. Американская мечта материализовалась в романтической комедии.

Но самым сильным был контраст между западными и советскими фильмами. «Офицеры» рассказывали о том, что «есть такая профессия – Родину защищать». Герои жили для служения Отечеству, личное счастье приносилось в жертву долгу. Это была философия самоотречения.

«Крепкий орешек» учил противоположному – что есть такая профессия: себя защищать. Джон Макклейн боролся не за идеологию, а за жизнь жены и собственную безопасность. Это была философия самосохранения и личной ответственности.

«А зори здесь тихие» показывали женщин, которые жертвовали собой ради победы над фашизмом. Личное растворялось в общественном, индивидуальное – в коллективном. «Рэмбо» демонстрировал одиночку, который побеждает целую армию врагов. Коллектив был помехой, индивидуальность – силой.

Герои западного кино были индивидуалистами. Они полагались только на себя, не доверяли властям, боролись с системой. Советские герои были коллективистами. Они верили в общее дело, подчинялись приказам, растворяли личность в коллективе. Мы должны были выбирать между этими моделями поведения.

Большинство детей выбирали западную модель. Индивидуализм казался более привлекательным, чем коллективизм. Свобода – важнее дисциплины. Успех – ценнее служения. Американские герои были круче советских, потому что были свободнее.

Еда тоже стала полем для экспериментов с идентичностью. Традиционный русский обед из трех блюд медленно вытеснялся быстрым американским перекусом. Борщ и котлеты уступали место гамбургерам и картошке фри. Чай с вареньем – кока-коле со льдом.

McDonald's стал символом нового образа жизни. Быстро, вкусно, современно – полная противоположность традиционной семейной трапезе. Дети требовали от родителей походов в «Макдоналдс», воспринимая их как праздник и приобщение к западной культуре.

Но переход был болезненным. Старшее поколение воспринимало западную еду как угрозу национальным традициям и здоровью. «В McDonald's кормят химией», – говорили бабушки. «Наш борщ полезнее их гамбургеров». «Эта еда делает детей толстыми и больными».

Семейные обеды превращались в идеологические споры между поколениями. Бабушка настаивала на домашнем супе, мать покупала полуфабрикаты, дети требовали пиццу. Кухня стала полем битвы между традицией и модернизацией.

Дети, попробовавшие западную еду, уже не могли вернуться к советским кулинарным традициям. Биг Мак казался вкуснее котлеты, кока-кола – приятнее компота, мороженое «Баскин Роббинс» – разнообразнее пломбира. Это было предательством вкуса, но мы не могли с собой поделать ничего.

KFC, Pizza Hut, Subway постепенно завоевывали российские города. Каждое новое заведение становилось событием, местом паломничества подростков. Очереди в новые рестораны быстрого питания были длиннее очередей в театры и музеи.

Домашняя кухня тоже изменилась. Матери осваивали западные рецепты, покупали импортные продукты, экспериментировали с непривычными вкусами. Салат «Цезарь» соседствовал с «Оливье», спагетти – с гречневой кашей.

Праздники тоже раздвоились. Старый Новый год отмечали по русской традиции – с оливье, селедкой под шубой и «Голубым огоньком». День рождения справляли по западной – с тортом, свечками и загадыванием желаний. 23 февраля чествовали защитников Отечества, 14 февраля – влюбленных.

Хэллоуин пришел к нам из американских фильмов и постепенно прижился в детской среде. Никто не понимал его языческих истоков и христианского смысла, но все любили переодеваться в костюмы и выпрашивать сладости. «Trick or treat» звучало экзотично, но весело. Праздник ужасов стал праздником веселья и карнавала.

День святого Валентина тоже быстро завоевал популярность среди подростков. Дети не знали историю святого Валентина и христианские корни праздника, но понимали, что это день любви. Валентинки с сердечками и романтическими надписями стали новым способом выражения чувств.

Но советские праздники не исчезли совсем. 9 мая остался священным днем памяти о Великой Отечественной войне. Ветераны надевали ордена, школьники возлагали цветы к памятникам, по телевизору показывали военные фильмы. Этот праздник объединял поколения.

1 мая превратился из демонстрации трудящихся в праздник весны и труда. Политическое содержание выветрилось, осталась традиция семейных пикников и загородных поездок. 7 ноября перестал быть днем Великой Октябрьской социалистической революции, но остался выходным днем.

Игрушки стали маркерами социального статуса и культурной принадлежности. Ребенок с трансформером автоматически считался круче ребенка с советскими солдатиками. Девочка с Барби – популярнее девочки с отечественной куклой. Западные игрушки были не просто развлечением, а символами успеха.

Родители шли на жертвы, чтобы купить детям престижные игрушки. Трансформер за 100 долларов при средней зарплате в 50 долларов был покупкой уровня автомобиля. Но альтернативой были детские комплексы неполноценности и социальная изоляция в школьном коллективе.

Но дорогие игрушки были доступны не всем. Большинство семей покупали китайские подделки или довольствовались отечественными аналогами. Дети учились различать оригиналы и копии, гордиться настоящими брендами и стыдиться подделок.

Коллекционирование стало новой детской страстью и формой социального соревнования. Если в советское время собирали марки и значки, то теперь – вкладыши от жвачек, карточки с покемонами, фигурки из «Киндер-сюрприза». Коллекционирование учило основам рыночной экономики.

Редкие экземпляры ценились как произведения искусства, обычные служили разменной монетой. Дети учились оценивать спрос и предложение, договариваться об обмене, планировать покупки. Появились детские барыги, которые скупали дефицитные вкладыши для перепродажи.

Карманные деньги превратились из роскоши в необходимость. Ребенок без денег не мог полноценно участвовать в социальной жизни класса. Не мог купить жвачку на перемене, мороженое после школы, билет в кино на выходных. Деньги стали инструментом социализации и интеграции.

Дети быстро освоили основы финансовой грамотности. Научились копить на крупные покупки, занимать у друзей под проценты, подрабатывать мелкими услугами. Появились детские предприниматели, которые организовывали платные игры, сдавали в аренду дорогие игрушки, торговали школьными принадлежностями.

Некоторые дети начали подрабатывать – мыли машины, разносили газеты, помогали торговцам на рынке. Детский труд из эксплуатации превратился в способ заработать на карманные расходы. Работа стала не наказанием, а возможностью.

Отношения с родителями кардинально усложнились. Раньше родительский авторитет был абсолютным – взрослые всегда знали больше детей, имели больше опыта, лучше понимали жизнь. Теперь дети часто знали больше родителей о современном мире, лучше разбирались в технологиях, свободнее говорили на языке времени.

Возник болезненный парадокс: дети учили родителей жизни. Показывали, как программировать видеомагнитофон, объясняли правила компьютерных игр, переводили тексты западных песен, рассказывали о современной моде. Традиционная иерархия «старшие учат младших» перевернулась с ног на голову.

Родители чувствовали себя некомфортно в роли учеников собственных детей. Их самооценка страдала, авторитет подрывался. Некоторые пытались сопротивляться, запрещали новые веяния, настаивали на традиционных ценностях. Другие смирялись и пытались адаптироваться к новой реальности.

Но родители все еще контролировали финансы и принимали важные жизненные решения. Это создавало напряжение: дети знали, что хотят, и понимали, как этого добиться, но не могли получить желаемое без разрешения взрослых. Родители хотели дать детям лучшее, но не понимали, что именно является «лучшим» в новом мире.

Семейные ужины превратились в культурные дискуссии и идеологические дебаты. Дети рассказывали о новых западных фильмах и песнях, родители – о классических книгах и старых традициях. Каждая сторона пыталась убедить другую в правильности своих вкусов и ценностей. Компромиссы давались тяжело обеим сторонам.

Конфликт поколений был особенно болезненным в области морали и нравственности. Западная культура пропагандировала сексуальную свободу, индивидуализм, потребительство. Русская традиция призывала к скромности, коллективизму, духовности. Дети разрывались между этими системами ценностей.

Бабушки и дедушки вообще переставали понимать, что происходит с их внуками. Те говорили на непонятном языке, слушали агрессивную музыку, мечтали о материальных благах. «Что с ними стало?» – недоумевали старики. «Мы их так не воспитывали».

Разрыв между поколениями стал пропастью, через которую было трудно навести мосты. Общие темы для разговора исчезали, взаимопонимание становилось невозможным. Семьи распадались не юридически, а психологически – люди жили в одном доме, но в разных мирах.

Школа пыталась сохранить баланс между традицией и инновацией, но получалось плохо. Старые учителя не понимали новых реалий, молодые – не знали, как с ними работать. Образовательная система трещала по швам, не успевая за стремительными изменениями общества.

Дисциплина в школах ослабевала. Учителя теряли авторитет, не могли справиться с новым поколением учеников. Дети переставали их уважать, открыто выражали несогласие, игнорировали требования. Школа из храма знаний превращалась в поле боя между поколениями.

Новые ритуалы приходили из западной школьной культуры. Выпускной бал копировал американский prom – с дорогими платьями, лимузинами, профессиональными фотографами. Старшеклассники тратили на один вечер суммы, сопоставимые с месячным семейным бюджетом.

День святого Валентина проникал в школы несмотря на сопротивление администрации. Подростки обменивались валентинками, дарили цветы, признавались в любви. Романтика получала официальное признание в образовательном пространстве.

Хэллоуин тоже постепенно внедрялся в школьную жизнь. Дети приходили на занятия в костюмах, устраивали тематические вечеринки, украшали классы тыквами и пауками. Американский праздник ужасов адаптировался к российским условиям.

Дружба тоже изменилась кардинально. Советские дети дружили территориально – дворами, классами, домами. Постсоветские дети начали дружить по интересам – любители одинаковой музыки, игр, брендов находили друг друга независимо от места жительства и социального статуса.

Появились новые способы знакомства и общения. Переписка с pen pal'ами из других стран через международные журналы. Знакомства на концертах любимых групп, в магазинах пластинок, в компьютерных клубах. Социальные связи стали более избирательными, но и более глубокими.

Первые фан-клубы западных звезд объединяли подростков со всей страны. Поклонники Backstreet Boys или Spice Girls переписывались, встречались, организовывали совместные мероприятия. Общие кумиры создавали крепкие дружеские связи.

Любовь получила новые формы выражения. Вместо скромных записочек, передаваемых через одноклассников, появились валентинки с романтическими стихами. Вместо букетов полевых цветов – розы из цветочных магазинов. Западная культура романтики казалась более изощренной и привлекательной.

Подростковые отношения стали более открытыми. Если советские школьники стыдились своих чувств и скрывали их от взрослых, то постсоветские начали их демонстрировать. Держаться за руки, обниматься, целоваться в школьных коридорах стало нормой. Любовь вышла из подполья.

Но одновременно отношения стали более поверхностными и временными. Западная модель «встречаться – расставаться – встречаться снова» заменила советскую модель «влюбиться раз и навсегда». Дети учились легко сходиться и легко расставаться, не воспринимая разрыв как трагедию.

Секс перестал быть полным табу. Западные фильмы и журналы показывали обнаженные тела, рассказывали о физической близости, объясняли механизмы размножения. Подростки получали информацию не от родителей и учителей, а из коммерческих источников.

Это создавало новые проблемы. Сексуальное просвещение было хаотичным и коммерциализированным. Подростки формировали представления о любви и сексе на основе рекламы и голливудских фильмов. Реальность не соответствовала ожиданиям.

К концу 1990-х мы научились жить в режиме постоянного переключения между культурными кодами. Дома говорили с родителями на языке семейных традиций, в школе – на языке образовательных стандартов, с друзьями – на языке поп-культуры. Каждая ситуация требовала своего языка, своих правил, своих ценностей.

Эта множественность идентичностей могла бы привести к раздвоению личности, но мы справились. Научились быть разными людьми в разных контекстах, не теряя при этом ядра собственной личности. Стали мастерами социальной адаптации, экспертами по культурным переменам, профессионалами выживания в хаосе.

1998 год стал суровой проверкой нашего двойного кода на прочность. Дефолт разрушил многие семейные иллюзии о быстром переходе к западному уровню жизни. Импортные товары подорожали в разы, западный образ жизни стал недоступной роскошью для большинства семей.

Многие вернулись к советским привычкам экономии и выживания. Домашние заготовки на зиму, походы на дачу за картошкой, покупка отечественных товаров вместо импортных. Кризис заставил вспомнить забытые навыки и ценности.

Но кризис не сломил поколение – он закалил его и научил важным урокам. Мы поняли, что нужно полагаться не только на внешние обстоятельства, но и на внутренние ресурсы. Западные товары могут исчезнуть, но западные навыки и образ мышления остаются. Можно есть макароны вместо McDonald's, но продолжать думать критически и действовать самостоятельно.

Кризис также показал важность национальных корней и традиций. Когда рухнули иллюзии о всемогуществе Запада и универсальности его решений, многие вернулись к русским традициям не по принуждению, а по сознательному выбору. Борщ оказался не только дешевле гамбургера, но и полезнее. Толстой – не только старше Кинга, но и глубже.

Двойной код подготовил нас к жизни в эпоху интернета, когда границы между культурами окончательно размылись. Когда русский подросток может общаться с американским сверстником в реальном времени, когда локальное и глобальное переплетаются в каждом клике мыши, когда идентичность становится проектом, а не биологическим наследством.

Мы стали первым поколением глобальных граждан России – русских по происхождению, но космополитичных по мировоззрению. Православных по традиции, но толерантных по убеждениям. Патриотичных по эмоциям, но критичных по разуму. Этот внутренний парадокс и есть наша сила, наша уникальная особенность, наш бесценный дар миру.

Сегодня, когда мир все чаще раскалывается на «своих» и «чужих», когда нарастает культурная нетерпимость и политическая поляризация, наш опыт жизни между мирами становится особенно актуальным и ценным. Мы знаем на собственном опыте, что можно одновременно быть патриотом и критиком, традиционалистом и новатором, локальным и глобальным гражданином.

Двойной код научил нас главному навыку XXI века – способности к непрерывной адаптации и культурному переводу. В мире, где все меняется с космической скоростью, выживают не самые сильные или умные, а самые гибкие и адаптивные. Не те, кто цепляется за прошлое, а те, кто умеет создавать будущее из лучших элементов прошлого и настоящего.

Наши дети будут жить в еще более сложном мире множественных идентичностей и параллельных реальностей. Виртуальное и физическое, искусственное и естественное, человеческое и машинное будут переплетаться еще теснее и неразрывнее. Наш уникальный опыт жизни между мирами поможет им ориентироваться в этом сложном культурном лабиринте.

Двойной код – это не проклятие раздвоенности или культурной шизофрении, а благословение многомерности и диалектического мышления. Мы научились видеть мир стереоскопично, мыслить диалектически, жить в продуктивном напряжении парадоксов. Это делает нас сложными для понимания односторонних людей, но незаменимыми для мира, который сам становится все более сложным, многополярным и парадоксальным.

ГЛАВА 3. DIAL-UP В ДУШЕ

Первый интернет как духовная революция

Звук модема был нашим первым техно-реквиемом, электронной мантрой нового времени. Шипение, писк, металлические переливы – эта какофония длилась полминуты и означала одно: связь с бесконечностью установлена. Мы не знали тогда, что слушаем саундтрек собственного будущего, мелодию эпохи, которая изменит человечество сильнее, чем изобретение письменности.

1995 год. Первые модемы появляются в России как артефакты инопланетной цивилизации. Коробка размером с книгу, которая умеет превращать телефонную линию в магистраль в другой мир. Скорость передачи данных – 14.4 килобита в секунду. Сегодня это кажется смешным, но тогда казалось волшебством. За эти крохи трафика мы готовы были платить больше, чем за электричество.

Интернет пришел к нам не как коммерческий продукт, а как откровение. Первые интернет-кафе открывались не бизнесменами, а энтузиастами – людьми, которые поняли: мир изменился навсегда. Час в сети стоил как поход в ресторан, но очереди выстраивались как за хлебом в блокадном Ленинграде.

В провинциальных городах интернет-кафе располагались в подвалах, полуподвалах, переоборудованных квартирах. Несколько компьютеров с мониторами размером с телевизор, жужжание вентиляторов, запах горячей электроники и человеческого пота. Атмосфера была церковной – все говорили шепотом, боясь нарушить священнодействие.