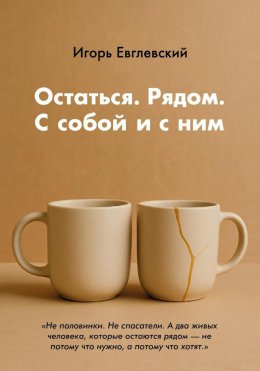

Остаться. Рядом. С собой и с ним

Игорь Евглевский.

Остаться. Рядом. С собой и с ним

Это не книга о том, как «найти любовь».

Это книга о том, как не потерять себя, когда любовь уже рядом.

О том, как остаться – даже когда страшно, сложно, неудобно.

О том, как быть вдвоём – и не раствориться. Как расти рядом – не ломая друг друга.

Автор не даёт советов. Он рассказывает. Иногда – о себе. Иногда – о тебе.

Без морализаторства. Без высоких штампов.

С болью, узнаваемостью, светом.

Эта книга – для тех, кто больше не хочет играть в «идеальные отношения».

Для тех, кто выбирает честность вместо образа.

Путь – вместо ожидания.

Себя – и другого.

Не «или». А «и».

ВВЕДЕНИЕ

В мире, где всё чаще выбирают одиночество – кот становится символом нового брака. Мягкий, пушистый, не задаёт лишних вопросов.

«Зачем быть вдвоём, если можно — с котом?» – эта фраза сегодня звучит не шуткой, а манифестом.

В мире, где одиночество стало новой нормой, а самостоятельность – почти духовной добродетелью, вопрос: «А зачем быть в паре?» звучит уже не как банальность, а как вызов. Быть вместе – почти что подвиг. Или… безумие?

Всё чаще слышу:

«Я сам».

«Я сама».

«Я не хочу зависеть».

«Я хочу быть свободным».

И в этом есть правда. Мы устали от слияний, от «сделай меня счастливым», от ролей, в которые влезали, как в неудобные костюмы – ради «социальной нормы». Мы разочаровались в шаблонах, пересмотрели детские травмы и теперь боимся только одного: потерять себя в паре.

Но парадокс: мы так боимся потерять себя, что в итоге теряем. Себя настоящих. Тех, кто умеет быть рядом. В тепле. В союзе. А не в вечной готовности защищать границы.

Эта книга – не про «как построить идеальные отношения». Идеальные пары в природе не водятся, и слава Богу.

Она – про живые союзы. Про то, как можно быть рядом, не став заложником. Про то, как не разменивать близость на контроль. Про то, как научиться слышать, прежде чем требовать. И про то, как вырасти рядом с другим человеком, не теряя себя – а находя.

Когда-то я был уверен, что союз – это игра с неравными шансами. Где один всегда даёт больше, а другой всегда уходит первым. Что быть с кем-то – значит проигрывать свободу.

И я строил отношения с умом: аккуратно, контролируя, как будто ставлю мебель в съёмной квартире. Не привыкай, не надейся, не пускай корни. А уж про «несправедливость» при расставании и о том, что мужчина всегда виноват – слышали все.

Но однажды я понял: по-настоящему близкие отношения не вырастают из страха. Они начинаются там, где ты позволяешь себе быть уязвимым. Где ты не играешь роль. Где ты не строишь фасад успешного, весёлого и просветлённого. Где ты просто… рядом. Живой. Сильный, когда нужно. Слабый – когда болит. Настоящий.

В союзе всегда будет боль. Это нормально. Но ещё там будет нежность. Поддержка. Смех. И главное – точка роста.

Потому что отношения – это не лестница вверх, где каждый шаг должен быть «лучше». Это спираль. Иногда восходящая, иногда – нисходящая. Но каждый виток – не повтор, а новая глубина. И если хватит смелости пройти вниз – вас ждёт подъём выше прежнего.

Есть два пути:

1. Пройти это вместе – и вырасти.

2. Убежать – и повторить.

Выбираешь ты. Но, как показывает жизнь, если урок не пройден – он вернётся. Просто в другом человеке, с другими глазами. С теми же триггерами. С теми же внутренними ответами, которые ты всё ещё боишься дать.

Эта книга – для тех, кто выбирает не бегство, а путь. Для тех, кто готов не просто любить, а углубляться.

Кто понимает: зрелый союз – не случайность. Это внутренняя работа. Но она стоит того.

Здесь не будет морализаторства и навязанных ролей. Ты не найдёшь тут шаблонов «мужчина должен», «женщина обязана», «если он не дарит цветы – уходи».

Вместо этого – будут истории. Будут честные вопросы и мягкие подсказки.

Я расскажу, почему близость пугает. Почему страсть уходит. Почему тишина в отношениях – не всегда знак уюта, а иногда – предвестник конца.

Мы поговорим о том, что по-настоящему сближает. О честных диалогах. О боли, через которую рождаются настоящие чувства. О сексе, который лечит. О смехе, который спасает. И о быте, который может быть не врагом, а союзником, если его правильно приручить.

Иногда мы ищем волшебную таблетку: «Как встретить своего человека». Но правда в том, что «свой человек» появляется тогда, когда ты сам стал собой.

Когда у тебя есть опора.

Когда ты не цепляешься.

Когда ты не пытаешься взять – а готов отдавать.

Не в жертву, не в обмен.

А просто – из полноты.

Возможно, в этих строках ты узнаешь себя. Вспомнишь прошлые отношения. Или, наоборот, вдруг поймёшь, что ещё не поздно спасти текущие. Может быть, ты один – и эта книга поможет тебе понять, кого ты вообще ищешь. А может, ты уже в паре, но ощущаешь, как вы оба медленно теряете связь.

Знаешь что?

Связь можно восстановить.

Чувства могут вернуться.

Иногда не нужны новые люди – нужно новое понимание.

Эта книга – не инструкция. Это письмо. От мужчины, который ошибался, рос, боялся, избегал – и в какой-то момент решил остаться. Остаться в себе, остаться в любви, остаться рядом.

Если в твоей жизни был момент, когда ты смотрел на другого человека и думал: «Да, это сложно… но я бы хотел пройти это с тобой» – значит, эта книга для тебя.

Как мы дошли до жизни такой?

Когда мы говорим о любви, мы больше не смотрим друг на друга – мы смотрим в экран. Мы ищем чувства так же, как ищем товары: с фильтрами, по геолокации, по критериям.

«Наличие детей – нет. Рост — от 180. Цели – серьёзные».

Свайп влево. Свайп в право. Не подошёл? Удалить. Заблокировать. Следующий.

Мы живём в эпоху сверх выбора, вернее иллюзии сверх выбора… И от этого – парадоксальным образом – потеряли способность выбирать. Чем больше вариантов – тем сложнее выбор. Потому что, когда можно всё – не хочется ничего. Когда в магазине 200 видов сыра, ты уходишь… без сыра. Потому что вдруг кажется: «А вдруг где-то там есть кто-то получше?»

Мы выросли в поколении, где отношения были или про терпение, или про выгоду. Наши родители часто жили не «вместе», а «рядом». Без внутренней близости. Зато с общей дачей, детьми, кооперативной ипотекой и квашеной капустой на зиму.

И мы, глядя на них, решили: «Мы так не хотим».

Но и другого примера у нас не было.

И когда пришло время строить свои союзы – мы не знали, как.

Нам говорили:

«Сначала стань успешным, потом люби».

«Сначала найди себя, потом впускай других».

«Ты никому ничего не должен – живи для себя».

И мы начали жить.

Для себя.

По отдельности.

Самодостаточные. Независимые. «Прокачанные».

С красивыми сторис, раздельными счётами и границами, очерченными толще забора на даче.

Мы стали взрослыми, которые умеют делать карьеру, но не умеют строить отношения. Которые умеют зарабатывать, но не умеют быть рядом, когда партнёру плохо. Которые могут часами анализировать токсичность бывших, но не знают, как сказать: «Мне страшно, что ты уйдёшь».

Мы не виноваты.

Мы – следствие времени.

Мы – продукт культуры, где: мужчина или «успешный миллионер», или «абьюзер»; женщина или «муза», или «манипуляторша»; отношения или «тотальное слияние», или «контракт на условиях» с графиком секса.

Мы разучились видеть человека– мы видим в нём либо угрозу, либо ресурс. Либо способ исцелиться, либо очередную проблему.

Мы забыли, как быть просто людьми – живыми, несовершенными, настоящими.

Когда в культуре побеждает потребление – любовь перестаёт быть путём, она становится услугой.

«Хорошо ли тебе со мной?»

«А как ты ко мне относишься?»

«А почему ты больше не радуешь меня, как раньше?»

Отношения превращаются в обмен выгод. Словно каждый входит в союз с калькулятором в руках:

«Я тебе – поддержку и стабильность».

«Ты мне – страсть и уважение».

«Но только при условии, что не будешь раздражать».

И вот мы сидим напротив друг друга: не как любящие, а как потребители. Влюблённые юристы, которые смотрят на другого, как на набор параметров:

«Он меня развивает или тянет вниз?»

«Она вдохновляет или токсит?»

«Рядом с ним я чувствую ресурс… или нет?»

Да, это может звучать разумно. Но так мы теряем главное – близость как процесс. Живой. Неидеальный. Сбивающий с ног и вдохновляющий. А не как приложение с тарифами «Lite», «Premium» и кнопкой «Отписаться».

Мы привыкли, что всё должно быть удобно.

Фильм скучный? Выключи.

Обувь жмёт. Выкинь.

Человек сложный? Зачем терпеть?

Но вот в чём беда: человек – это всегда «сложно». И ты сам – тоже. У тебя есть слабости, прошлое, травмы и ожидания. У твоего партнёра – тоже.

И если каждый раз, сталкиваясь с несовершенством, мы просто «отписываемся» – мы получаем ту же самую боль, но в новой упаковке.

Тот же страх.

Те же обиды.

Те же уроки, от которых мы бегаем по кругу.

Нам всё чаще кажется, что отношения – это что-то «внешнее». Как новая квартира, или должность, или айфон. Что это то, что должно прийти и сделать нас счастливыми. И если не делает – значит, неправильное.

Нас приучили к ожиданию. Что любовь – это когда меня понимают без слов. Когда угадывают желания. Когда делают первый шаг.

Нас не учили другому.

Что любовь – это участие. Это когда:

«Я остаюсь», даже когда всё идёт не по плану.

«Я рядом», даже если не знаю, как «правильно».

«Я пробую» – вместо молчания, обвинений или побега в телефон.

Мы не боимся любви, мы боимся боли. Той самой, которую уже испытывали. Или видели у родителей.

Боли предательства.

Боли вины.

Боли разочарования, когда ты раскрылся – а тебя не поняли.

И вот ты говоришь: «Я просто не хочу страдать. Я берегу себя. Я заслуживаю лучшего».

И это правда. Ты действительно заслуживаешь заботы. Но забота – это не всегда комфорт. Иногда – это рост. Иногда – это взгляд в зеркало. Иногда – это честный разговор, который больно начинать… но после которого становится легче дышать.

Мы не виноваты, что стали такими. Нас никто не учил, как быть в союзе. Нас учили выживать, преуспевать, саморазвиваться. Нас учили «быть целыми».

Но забыли объяснить, что целостность – это не закрытость. Целостность – это когда ты можешь впустить другого и остаться собой.

Почему сегодня легче быть одному, чем рядом? Потому что «рядом» – это про контакт. А контакт требует усилий. Он требует присутствия, честности, внутренней тишины. А современный мир построен на шуме.

Нам неудобно смотреть в глаза. Проще – в экран. Нам страшно сказать «я скучаю» – вдруг это покажется слабостью? Нам трудно остаться, когда возникает напряжение – мы привыкли, что его можно устранить таблеткой, подпиской или новым человеком.

Но отношения – это не подписка. И не бесперебойный сервис, который обязан быть стабильным, ресурсным и эстетичным. Это живой танец двух несовершенных людей. И иногда – это не танго, а вальс на граблях.

Союз – это не про «нашёл правильного человека».

Это про «стал человеком, который может быть рядом».

Именно здесь мы и запутались: мы ждём «того самого», но правда в том, что каждый человек приходит, чтобы показать – где я ещё не цельный.

Хочешь стабильности? А можешь ли ты быть стабильным?

Хочешь понимания? А умеешь ли ты сам слушать?

Мечтаешь о близости? А готов ли ты в неё пойти, даже если страшно?

Современный человек умеет искать смыслы, прокачивать осознанность, выстраивать личные границы. Но забыл одну простую вещь: жить вместе – это не навык. Это выбор.

Выбор остаться, когда можно уйти.

Выбор попробовать ещё раз, даже если вчера не вышло.

Выбор не доказывать правоту, а протянуть руку.

Выбор быть не удобным, а настоящим.

И самое удивительное: этот выбор не делает нас слабее. Напротив – он становится новой силой. Потому что сила сегодня не в броне, а в осознанной уязвимости. В смелости сказать:

«Мне больно».

«Я злюсь».

«Я боюсь потерять».

«Я хочу быть ближе, но не знаю как».

И если другой человек это слышит – начинается настоящее. Начинается союз. Но не союз правильных, а союз живых.

Мир изменился. Мы не обязаны быть вместе, чтобы выжить. Теперь мы можем быть вместе – чтобы расти.

И если раньше мужчина был добытчиком, а женщина – хранительницей очага, то сегодня – оба могут быть и тем, и другим. Мы больше не делим роли по полу. Мы ищем роли по душе.

Союзы перестают быть конструкцией и становятся живым процессом, в котором каждый день мы спрашиваем:

«Ты по-прежнему со мной?»

«А я – по-прежнему с тобой?»

«И можем ли мы пройти этот виток вместе?»

Мы дошли до жизни такой, где любовь – это не то, что случается. Это то, что создаётся. Не романтический случай, а путь – порой трудный, порой сбивающий с ног. Но честный, тёплый и живой.

Я не всегда был человеком, который верит в союз.

Долгое время я был тем, кто наблюдает чувства со стороны. Словно биолог, рассматривающий под микроскопом: «Что это за явление? И не укусит ли?»

Анализировал, планировал. Контролировал. И при этом – отчаянно жаждал близости.

Но когда она становилась слишком реальной – я отступал. Ловко, по-деловому, с аргументами:

«Мы слишком разные».

«Я не готов».

«Ты заслуживаешь большего».

И вроде бы я был честен. Но правда была в другом – я просто боялся. Боялся раствориться. Боялся, что меня разлюбят, если увидят без маски.

Были отношения, где я играл роль «идеального» – умного, заботливого, безупречного. Я был таким, каким меня должны любить.

Но внутри – скучал. Потому что не позволял себе быть живым.

И были отношения, в которых я наконец становился собой – уязвимым, спонтанным, несовершенным. И именно тогда чаще всего всё ломалось. Потому что я не умел выдерживать боль. Не умел быть в ней. Не умел проживать её, а не спасаться бегством.

Я помню момент, когда сидел в машине ночью. Молча, после очередного разрыва. Я снова объяснил себе, почему «так будет лучше». Почему «мы слишком разные». Почему «не сложилось».

И вдруг поймал себя на ощущении, что во всех этих «мы» всегда есть я.

С одним и тем же страхом.

С одними и теми же реакциями.

С одними и теми же выборами – уйти, замолчать, спрятаться.

И я впервые задал себе вопрос, не «почему она такая», а:

«Почему я не остаюсь?»

Остаться – это не про «принять всё». Не про терпеть абьюз или закрывать глаза на то, что разрушает. Остаться – это про внутреннее решение не сбегать от самого важного.

От подлинной близости.

От уязвимости.

От своей ответственности за контакт.

С тех пор я начал учиться быть. Не сразу, не идеально. Иногда – через боль. Иногда – через возвращения. Иногда – через полные тишины вечера, когда не знаешь, как наладить разговор.

Но – оставаясь.

Я начал видеть, что союз – это не про «правильного» человека. Это про того, с кем ты готов расти.

Где ты можешь злиться – но не разрушать.

Молчать – но не отдаляться.

Споткнуться – но протянуть руку.

Признать: «Я был не прав» – и не терять достоинства.

В этом есть своя мужественность. Не показная, не бравада. А тихая, глубокая. Та, которая не убегает от слёз любимой. Та, которая может выдержать непонимание – и остаться в контакте. Та, которая не ищет «другую, попроще», а остаётся – и ищет глубину.

Однажды я понял:

Любовь – это не то, что ты получаешь. А то, что раскрывается внутри тебя, когда ты не убегаешь.

Союз – это не про роль. Не про образ. Это про решение быть настоящим рядом с другим настоящим.

Теперь, когда я смотрю на отношения, я больше не жду от них идеала. Я жду роста.

И если он есть – я иду.

Даже если страшно.

Даже если больно.

Даже если не знаю, получится ли.

Потому что живое и сложное – лучше, чем стерильное одиночество с чек-листом ожиданий.

И если ты читаешь эти строки, и у тебя где-то внутри звучит:

«Я тоже устал бегать»,

«Я тоже хочу остаться»,

«Я тоже не знаю как, но чувствую – пора»,

…то, возможно, ты стоишь у той же черты, что и я когда-то.

И знаешь что?

Ты не один. Я тоже там был. И потому — я рядом.

Если в твоей жизни был момент, когда ты смотрел на другого человека и думал:

«Да, это сложно… но я бы хотел пройти это с тобой» – значит, эта книга для тебя.

Это не будет легко.

Но, честно – это того стоит.

Если ты когда-нибудь любил — ты поймёшь. Если ещё не любил – возможно, начнёшь с этой книги.

Добро пожаловать.

Присаживайся ближе.

Нам есть о чём поговорить.

ГЛАВА 1.

Мужчина и женщина: миф о различии

«Мужчины не умеют чувствовать». «Женщины – это сплошные эмоции». «Он просто логик, ему всё равно». «Она истерит, потому что гормоны».

Кажется, ещё чуть-чуть – и в каждом супермаркете на кассе появятся брошюры: «Как выжить, если ты мужчина и живёшь с женщиной».

Или: «Женский справочник по расшифровке мужской тишины».

Мы так привыкли к этим карикатурам, что уже воспринимаем их как аксиому. Мол, мужчины – это про логику, структуру и холодную силу. А женщины – про хаос, интуицию и влажные глаза.

И всё бы ничего… Если бы эти представления не мешали нам видеть друг в друге людей

I. Мы не противоположности. Мы полюса одного целого

«Ты же мужик — у тебя одно на уме».

«Ну ты же женщина, вам всем лишь бы поплакать».

Знакомо?

Это не просто бытовые шуточки. Это коды, на которых держатся тысячелетние стены недопонимания. Мы привыкли разделять: мужчина – логика, женщина – эмоции; он – фокус на цели, она – вечная неопределённость. И в этой привычке – ловушка. Чем больше мы подчёркиваем различия, тем меньше у нас шансов встретиться по-настоящему.

Мы не противоположности. Мы – две разные оптики одного пространства, два полюса, между которыми возникает напряжение. А вместе с ним – свет. Но вместо света мы часто выбираем борьбу.

Когда мужчина и женщина входят в контакт, они приносят с собой не только чувства, но и шаблоны:

Он должен быть сильным, устойчивым, немногословным.

Она обязана быть тёплой, терпеливой, заботливой.

И если кто-то из них «выходит из образа», начинается паника: «Что-то не так», «Почему ты себя так ведёшь?», «Ты не такой, как должен».

Но проблема в том, что никто не должен. И как только мы отпускаем роли – остаются просто два человека, которые пытаются быть рядом.

Часто всё начинается с простого момента. Он пришёл с работы, устал, молчит. Она спрашивает – он отмахивается.

Она чувствует холод, обиду, ненужность.

Он, в свою очередь, чувствует давление, раздражение, непонимание.

Оба хотят тепла, но оба замыкаются. Почему? Потому что не видят человека – видят пол.

«Ты что, обиделась?»

«Ты всегда уходишь в себя!»

«Ты слишком чувствительная».

«Ты черствый, как камень».

А ведь если бы они на миг забыли эти «ты – женщина», «ты – мужчина» и просто сказали бы:

«Я устал, мне сейчас нужно немного тишины. Это не про тебя – просто хочу выдохнуть».

«Я почувствовала себя одинокой. Мне важно, чтобы ты был рядом – хоть взглядом, хоть словом».

Мир бы не перевернулся, но между ними появилась бы живая связь.

Мы привыкли объяснять поведение через пол: «Он такой, потому что мужик». «Она истерит, потому что женщина». Но за этим всегда прячется отказ от ответственности: не понять, не услышать, не углубиться. Нам кажется, что различия – это препятствие, а не ресурс.

На самом же деле, различия – это приглашение к росту, к новому взгляду, к выходу за пределы себя.

Мужчина и женщина – не враги, не оппоненты, не противоположности. Это два способа видеть, два способа любить, два способа быть.

Один больше ориентирован наружу – на действие, структуру, достижение. Другой – внутрь: на чувства, пространство, соединение. Один – как направление. Другой – как среда. И только когда они в диалоге, а не в споре, возникает не дуэль, а спираль – движение вглубь. Туда, где живёт настоящее.

Представь простую картину.

Он – прямая линия, ведущая к цели.

Она – круг, охватывающий всё вокруг.

Если они борются, линия режет круг, а круг бессильно кружится вокруг линии. Но если они в союзе – появляется спираль. То самое удивительное явление: путь, который и движется вперёд, и углубляется одновременно. Так рождаются зрелые отношения. Не в противостоянии, а в синтезе.

Когда мы видим в партнёре не функцию «мужчина должен», «женщина обязана», а человека – всё меняется.

Нам становится легче отпускать правоту, легче прощать несовпадения, легче спрашивать, не требуя, и слушать – не чтобы ответить, а чтобы понять. Это не про психологию. Это про человечность. Про зрелость, в которой различие – не повод отдаляться, а приглашение приблизиться.

Мужчина и женщина – не конфликтующие формы.

Они соавторы одной реальности.

Вместо того чтобы смотреть друг на друга через призму ролей, попробуйте спросить: «А как ты это видишь?» С интересом. С уважением.

И тогда случится то, что важнее любых договорённостей: настоящее присутствие

II. Откуда взялся миф о противоположности?

Чтобы понять, почему мужчина и женщина до сих пор кажутся друг другу чужими, нужно заглянуть не только в психологию, но и в историю. Потому что сегодняшнее «мы не понимаем друг друга» – это не личная проблема. Это след культурного и эволюционного контекста, который врос в нашу психику, как корни дерева в асфальт.

Мир, в котором развивалась цивилизация, был грубым, тяжёлым и небезопасным. Основной задачей было выживание, а не самореализация. Чтобы выжить, человек должен был разделить функции: один – охотится, другой – защищает жилище, растит детей и хранит огонь.

Женщина оставалась с потомством, училась улавливать тонкости настроения и опасности, которые не всегда видны глазу.

Мужчина шёл в лес или на войну и учился действовать быстро, отсекать эмоции, подчиняться иерархии.

Так и формировались архетипические роли, которые закрепились, не потому что кто-то их прописал, а потому что они работали в рамках того мира.

Мужчина – наружу. Женщина – внутрь. Мужчина – делать. Женщина – сохранять. Он – сила, она – забота. И в этом дуализме, как бы банально это ни звучало, было много смысла.

Но что произошло потом?

Мир изменился. Физическая сила перестала быть единственным инструментом выживания. Появились города, образование, письменность, технологии. Женщина получила право голосовать, работать, учиться. Мужчина начал сталкиваться с необходимостью быть не только добытчиком, но и отцом, партнёром, слушающим, живым.

Однако внутренние сценарии остались прежними. На внешнем уровне мы стали свободнее. На внутреннем – до сих пор живём с прошитыми на подсознательном уровне установками:

«Мужчина не должен показывать эмоции».

«Женщина обязана быть мягкой и понимать без слов».

«Если ты мужчина — ты всегда должен справляться».

«Если ты женщина — ты обязана быть желанной, вдохновляющей и терпимой».

Тысячи лет такая модель существовала безальтернативно, не подвергаясь сомнению. Она воспроизводилась автоматически – в семье, в религии, в культуре, в сказках, в языке.

Кто всегда спасает принцессу? Мужчина.

Кто сидит в башне и ждёт? Женщина.

Кто идёт в бой? Он.

Кто молится за него у окна? Она.

И даже сейчас, когда женщина может быть генералом, а мужчина – дизайнером или отцом в декрете, где-то внутри у нас ёкает: «Что-то не так. Мир сошёл с ума».

Почему? Потому что внутренний образ «правильного» мужчины и женщины не успел за реальностью.

И тут вступает в игру массовая культура. Сотни фильмов, песен, сериалов, книг, которые закрепили карикатурные образы:

«Она всегда недовольна».

«Он никогда не слушает».

«Он туповат, но милый».

«Она красива, но истерична».

Мужчина в рекламе – это грубый, сильный, но недалёкий герой, который спасает, но не чувствует. Женщина – красивая, обворожительная, но сложная, загадочная и непредсказуемая.

И вот мы живём в мире, где нам всё время подмигивают:

«Ну, вы же совсем разные. Вы никогда друг друга не поймёте. Вы — с разных планет».

Когда в обществе слишком долго транслируют мысль о «непреодолимой разнице» между мужчиной и женщиной, это начинает казаться истиной. И тогда мы уже не пытаемся понять друг друга – мы ищем оправдание, почему не стоит пытаться.

«Он никогда не поймёт, я же женщина».

«Да ей ничего не докажешь, она же эмоциональная».

«Мужики все такие».

«У баб логики нет».

И вот мы уже не в союзе. Мы – в окопах. Каждый в своём, с набором аргументов и ран.

Мы привыкли объяснять различия не с интересом, а с раздражением. И тем самым отказываем другому в праве быть другим.

Ты злишься – значит, истеришь. Ты молчишь – значит, равнодушен. Ты боишься – значит, слаб. Ты уязвим – значит, неудобен.

Внутренний переводчик работает с ошибками. И вот уже не просто «ты не как я», а «ты не такой, как должен быть». И всё, союз превращается в оценку, а не в контакт.

Но настоящая близость — не про одинаковость.

Она про интерес к различию. Не «я хочу, чтобы ты был, как я», а «я хочу понять, как устроен ты».

Это огромный сдвиг. Почти революционный. Потому что он требует выйти из образа и спросить: «Кем ты становишься рядом со мной? И кем я становлюсь рядом с тобой?»

Вот в чём самая парадоксальная истина:

Да, мужчина и женщина разные. Физиологически. Нейронально. Поведенчески.

Но разные – не значит противоположные. И точно не значит – конфликтующие.

У нас разные точки входа в контакт:

Мужчине, как правило, нужно сначала пространство, тишина, ощущение внутреннего контроля, прежде чем он откроется.

Женщине – наоборот: через контакт она приходит в ощущение устойчивости, через слова – в покой.

И вот что важно: оба пути – нормальны. Они не враги. Они – два ключа к одной двери.

Вместо того чтобы конфликтовать, можно начать переводить язык друг друга.

Мужчина может сказать:

«Я молчу не потому, что не люблю. Я просто внутри. Мне так легче переварить. Я вернусь».

Женщина может сказать:

«Я говорю не потому, что нападаю. Я проживаю, я ищу тебя, я дышу словами. Мне так становится легче».

Когда ты это понимаешь – исчезает желание атаковать. Хочется остаться и услышать. Хочется научиться быть рядом, а не быть правым.

Важно понять: мир, в котором мужчина должен быть сильным, а женщина – тихой, больше не работает. Не потому, что он плохой. А потому что он слишком тесный. Он не вмещает всю нашу сложность, нашу красоту, нашу человечность.

Мужчине сегодня тоже бывает больно. И он имеет на это право. Женщина может быть ясной и структурной – и это не делает её «мужиком в юбке».

Он может быть ранимым. Она – логичной. И оба – живыми.

Если кратко:

Миф о противоположности – это способ объяснить сложность чуждостью. Но союз рождается там, где мы говорим:

«Я не понимаю, но хочу понять».

«Я не чувствую, как ты, но хочу научиться быть рядом».

И вот тогда мы снова люди. Не маски. Не роли. А мужчина и женщина, стоящие напротив друг друга – с открытыми ладонями и вниманием в глазах

III. Различия есть. Но не такие, как ты думаешь

Одна из самых разрушительных ошибок – считать, что, если мы не одинаковы, значит, несовместимы. Нам внушили, что мужчина и женщина – это две противоположные стихии, неспособные понять друг друга без перевода. И потому мы чаще готовимся к непониманию, чем к контакту.

Но правда в другом. Различия между нами действительно есть – биологические, поведенческие, эмоциональные. Однако это не пропасть. Это разные ритмы, разные траектории, которые вполне могут сойтись в одной точке – если мы перестанем пытаться сравнивать и начнём слушать.

Различия есть. Но не те, о которых принято говорить на кухне, в блогах и ток-шоу. Не в духе «он – охотник, она – хранительница» или «он всё забывает, она вечно всё помнит». Речь не о поверхностных стереотипах, а о глубинных различиях восприятия, реакции на стресс, обработки эмоций и обмена информацией.

Мужчина после тяжёлого дня может замолчать. Не потому, что разлюбил. Не потому, что в чём-то виноват. А потому, что в этот момент его психика требует тишины. Это не холод. Это – способ переварить происходящее, вернуться к равновесию, восстановить внутренний порядок.

Женщина же в этот момент может почувствовать отстранённость. Ей, наоборот, нужно проговорить. Через слово, через интонацию, через контакт – она возвращается к себе, очищает пространство, восстанавливает связь.

В этот момент происходит классический конфликт:

Он замолкает – она чувствует себя брошенной. Она начинает говорить – он ощущает давление.

Никто не виноват. Каждый просто действует так, как умеет. Но без понимания этих различий – мы превращаемся в противников.

Когда женщина знает, что его молчание – это не отчуждение, а процесс возвращения к себе, она перестаёт требовать объяснений. Когда мужчина понимает, что её слова – это не упрёки, а попытка соединиться, он не отгораживается, а учится быть рядом, пусть даже в молчании.

Мы не обязаны быть одинаковыми, чтобы быть рядом. Нам нужно лишь начать узнавать, как по-разному мы устроены – и что это не страшно.

Разница проявляется и в способе управления эмоциями.

Мужчина чаще работает с чувствами внутренне: он переваривает, носит внутри, не всегда осознаёт, редко делится.

Женщина чаще выводит их наружу: она говорит, плачет, обсуждает, делится, проживает.

Это не делает одного сильнее, а другого слабее. Это делает их разными. Но эти различия можно превратить в ценность – если прекратить их осуждать.

Проблема не в том, что он замкнут, а она чувствительна. Проблема в том, что никто не объяснил, как с этим быть.

Мужчина может вернуться домой и сразу переключиться на молчание, телевизор, телефон. Не потому, что ему всё равно. А потому, что его способ адаптации – дистанцироваться, чтобы успокоиться.

Женщина может в этот момент ждать не ответа на вопрос, а просто взгляда. Присутствия. Реакции. Не обязательно решения проблемы, а всего лишь: «Я рядом, я слышу».

Он думает: «Лучше помолчу, чтобы не усугубить». Она слышит: «Я не важна, меня нет».

Он думает: «Сейчас не время. Нужно остыть». Она слышит: «Он отдаляется. Наверное, всё плохо».

Каждый живёт в своей логике. Именно поэтому союз – это не совпадение, а искусство перевода.

Что дальше?

Во второй части этого раздела мы разберём:

Как отличать реальные различия от социальных мифов.

Какие биологические и психологические факторы действительно влияют на восприятие.

Как жить в союзе с другим, не подавляя себя и не требуя от него быть «как ты».

Различия между мужчиной и женщиной – это не только про эмоциональность и рациональность, как принято считать. Это ещё и про нейрофизиологию, гормоны, особенности восприятия, которые влияют на реакции, но не определяют личность.

Важно понимать: мужчина и женщина не запрограммированы быть разными, они обучены так жить.

Часть различий – врождённые.

Они связаны с устройством нервной системы, с фоновым гормональным фоном, с доминированием разных полушарий.

Например, у женщин в среднем более активна лимбическая система – зона мозга, отвечающая за эмоции. Это делает их более чувствительными к нюансам настроения, интонации, невербальным сигналам.

У мужчин, наоборот, чаще наблюдается доминирование областей, отвечающих за пространственную ориентацию и структурную обработку информации.

Не лучше, не хуже. Просто по-разному.

Это значит, что женщина действительно может улавливать, что с партнёром что-то не так, ещё до того, как он это осознает.

А мужчина может сосредоточиться на задаче, полностью «выключаясь» из контекста отношений – не потому, что он безразличен, а потому что его внимание так устроено: линейно, направленно.

Другой важный момент – различия в реакции на стресс.

В состоянии напряжения мужчина чаще уходит в действие или в изоляцию: закрывается, дистанцируется, чтобы «разложить всё по полочкам».

Женщина – наоборот: у неё включается потребность в объединении, в разговоре, в контакте.

Если она не получает этого – тревога усиливается. Если он не получает тишины – уходит в раздражение.

Кажется, будто они противостоят друг другу. Но на самом деле – оба просто пытаются справиться с тревогой, каждый по-своему.

Понимание этих различий – это не теория. Это реальный инструмент, который помогает не разрушить то, что можно было бы сохранить.

Большинство «различий» – это не природа, а наследие социальных сценариев. Нас воспитывали в определённых ролях:

Мальчикам говорили: «Не реви», «Будь мужиком», «Не ной».

Девочкам: «Будь хорошей», «Не будь навязчивой», «Веди себя скромно».

Эти программы вшиты в наше тело и язык, даже если мы думаем, что стали свободными.

Мужчинам с детства внушали, что чувствовать – стыдно. Женщинам – что проявляться сильно, ярко и громко – небезопасно.

И вот, два взрослых человека, внешне современные, внутренне – всё ещё заперты в сценариях пятилетнего возраста. Он боится показаться слабым. Она боится быть слишком. И оба боятся быть собой.

Чтобы выйти из мифа, важно научиться разделять три уровня различий:

Биологические – да, они есть, и это не страшно. Они создают фон, но не определяют судьбу.

Психологические – это уже история каждого: как мы научились реагировать, как нас учили любить, чего мы боимся.

Культурные – это маски, роли, стереотипы, которые мы носим, даже не осознавая.

Когда мы путаем эти уровни, мы начинаем обвинять человека в том, что на самом деле не его вина – а результат среды, в которой он рос. Но если мы начинаем различать – появляется шанс на диалог.

Да, мужчина может быть молчаливым – но не потому, что он «дерево», а потому что его так учили.

Да, женщина может быть тревожной – но не потому, что она «истеричка», а потому что с ней никто не говорил честно.

Когда мы это понимаем, пропадает потребность переделать другого. Появляется желание узнавать. И вот здесь начинается настоящее.

Различия – это не то, из-за чего мы не можем быть вместе. Это то, через что мы можем стать ближе. Если каждый сохранит свою природу – и при этом научится видеть: не всё, что «не как у меня» – враждебно. Иногда это просто другая форма любви.

IV. Танец, а не дуэль

Когда мы говорим «мужчина и женщина», чаще всего представляем борьбу. Борьбу интересов, ритмов, характеров. Она хочет одного – он другого. Он не слышит – она слишком много говорит. Она слишком чувствует – он ничего не чувствует.

Мы привыкли видеть отношения как дуэль. Кто кого переиграет. Кто убедит. Кто сдастся. Кто «будет прав». Но в основе зрелого союза нет дуэли. Там есть танец.

Танец – не про одинаковость. В танце – у каждого своя роль. Один ведёт. Другой – отвечает. Один даёт импульс. Другой – чувствует его и отвечает движением. Но не как подчинённый – а как партнёр. И красота – именно в согласованности, а не в одинаковости.

Мужчина – как линия. Уверенная, устремлённая, структурная. Он думает векторами, действует по прямой. Женщина – как круг. Мягкий, текучий, охватывающий. Она чувствует многомерно, реагирует не на слова, а на состояние.

Если эти формы встречаются в борьбе – линия ранит круг, а круг запутывает линию. Если они встречаются в союзе – появляется спираль. А спираль – это уже не просто движение. Это развитие.

Союз – это не «встретились два одинаково мыслящих». Это – «встретились два честных человека, у которых разные ритмы, но единое направление».

Один идёт вперёд. Другой возвращает к сути. Один хочет решения. Другой ищет смысла. Один берёт. Другой обволакивает. И вместе они не «уравновешивают», а рождают новое качество – то, что ни один не может в одиночку.

Союз, где нет танца, превращается в соревнование:

Кто делает больше.

Кто больше вкладывается.

Кто первым сказал.

Кто забыл.

Кто устал.

Кто виноват.

И от такого партнёрства хочется бежать – не потому, что нет любви, а потому что исчезло движение.

В танце важно не кто главный. А кто чувствует. Кто слышит. Кто замечает. Кто может отпустить управление ради контакта.

В настоящем танце – ответственность не на одном. Это не «он должен понимать», а «она должна ждать». Это постоянная настройка:

«Я почувствовал, как ты изменился».

«Я увидела, как тебе стало трудно».

«Я подстроюсь. Я не потеряю себя. Я не жертва. Я партнёр».

Это и есть зрелая любовь. Та, в которой нет игры на роли. Есть живая чувствительность к другому – и при этом уважение к своей траектории.

Мужчина в таком союзе не боится быть мягким. Женщина – не стесняется быть сильной. Потому что оба знают: сила — не в том, чтобы доминировать, а в том, чтобы быть в движении вместе.

Сложно? Да. Потому что танец требует внимания. Потому что каждый новый шаг – это риск. Потому что ты не знаешь, как будет завтра, но это и делает союз живым.

Живой союз – не повторение движений, это импровизация. Это где каждый день – как новое звучание. И где оба знают: если сегодня мы сбились – завтра попробуем ещё раз. Не чтобы быть идеальными. А чтобы быть настоящими.

И именно это – противоположность дуэли. В дуэли побеждает один, в танце побеждают оба – если научились слышать музыку, которую создают вместе.

V. Когда начинаются чудеса

Чудеса не случаются сами по себе. Они не появляются внезапно, как в кино – с драматической музыкой, кольцом в бокале или поцелуем под дождём. Чудеса происходят тихо. Когда один человек перестаёт оценивать другого. Когда исчезают ожидания – и появляется возможность быть собой. Когда тебя не лепят под чужой идеал, а разглядывают – не для того, чтобы изменить, а чтобы понять.

Мужчина раскрывается, когда чувствует доверие. Не аплодисменты, не комплименты, даже не секс – а именно доверие. Когда ему не нужно объяснять каждое своё молчание. Когда его не оценивают за заработки, количество решений и стиль общения. Когда рядом с ним не ждут спектакля, а просто остаются – в вере, что за этой внешней угловатостью есть глубина.

Мужчине сложно раскрываться. Не потому что он не хочет, а потому что его слишком часто учили закрываться. С детства – «не реви», «будь мужиком», «не чувствуй», «не говори о своём». И вот перед нами взрослый человек, у которого внутри есть всё: страх, нежность, уязвимость, но он не знает, как это показать, чтобы не потерять уважение.

И если рядом женщина, которая не ломает, не поучает, не упрекает, а просто видит его – он начинает расти.

Не в смысле «становиться круче», а в значении «быть собой».

Женщина раскрывается, когда чувствует, что её слышат. Не всегда понимают – понимание требует времени. Но хотя бы слышат. Когда ей не нужно доказывать, что её чувства – не каприз. Когда её слёзы не вызывают раздражение, а лишь паузу. Когда её слова не перебивают, а принимают, даже если не согласны.

Женщине тоже тяжело быть собой. Её учили быть удобной, красивой, вдохновляющей, тонкой, вежливой, мягкой – и при этом не быть «слишком». Слишком эмоциональной. Слишком умной. Слишком успешной. Слишком голосистой. Слишком сильной.

И вот она – умная, чувствующая, тонкая и сильная – каждый день притворяется, что не такая, чтобы не напугать, не задеть, не «перегрузить».

Но когда рядом появляется мужчина, который не боится её силы, не гасит её глубину, не пугается её слёз – она начинает расцветать.

Раскрытие – это не про особенные случаи. Это про состояние, которое создаётся в отношениях, где нет необходимости быть другим.

Он перестаёт доказывать. Она перестаёт угадывать. Он начинает слышать. Она начинает светиться. Он становится спокойным. Она – живой. И в этом нет магии. Просто два человека перестали делать из любви экзамен.

Есть союз, в котором мужчина чувствует:

Меня выбрали не за достижения, а за суть.

Мне можно быть уставшим.

Мне можно не знать.

Мне можно сказать: «я боюсь», и не потерять лицо.

Есть союз, в котором женщина чувствует:

Меня не оценивают по форме тела и тону голоса.

Мои эмоции не нужно прятать.

Мои желания — не капризы.

Моя сила — не угроза, а дар.

И когда такие союзы случаются – начинаются маленькие чудеса. Он говорит впервые о том, чего сам в себе боялся. Она – впервые не извиняется за то, что чувствует.

И вместо привычной игры «пойми меня», «измени себя», «покажи, что любишь» – возникает тишина, в которой оба просто остаются. И в этой тишине – не пустота. В ней – место, куда хочется возвращаться. Где безопасно быть живым.

Он – опора. Не потому, что решает всё, а потому что есть. Рядом. Настоящий. Слушающий. Она – вдохновение. Не потому, что творит чудеса, а потому что присутствует. Тонко, мягко, в контакте.

Он – направление. Она – глубина. Он – движение. Она – дыхание.

И вместе они – не идеальная пара. Они – живое целое, в котором есть место боли, паузе, смеху, недопониманию и снова близости. Не потому, что «всё идеально», а потому что оба решили быть не идеальными — а настоящими.

Зрелая пара – это не та, у которой нет конфликтов. Это та, где после конфликта кто-то первый протягивает руку. Где можно сказать: «я был резким», и не быть наказанным. Где можно расплакаться, и тебя не закроют на кухне. Где можно быть странным, усталым, уязвимым – и остаться в любви.

Чудо – это не событие. Чудо – это состояние, которое рождается в союзе, где оба перестали играть в героев. И согласились быть просто людьми. Сильными, когда надо. Слабыми, когда больно. Молчаливыми, когда нет слов. И всё равно – вместе.

VI. Ложные роли: инструкция по разрушению отношений

Мы рождаемся настоящими. С живыми чувствами, открытыми сердцами и неповторимыми оттенками «я». Но по пути – незаметно, исподволь – на нас надевают роли. Нам не говорят: «Будь собой». Нам говорят: «Будь таким, каким удобно другим». И вот из живых людей мы становимся персонажами спектакля под названием «как правильно быть мужчиной и женщиной».

Мужчине с детства вшивают образ: «будь сильным», «не ной», «не чувствуй», «не показывай слабость», «обеспечивай», «решай», «контролируй». А если что-то пошло не так – никто не должен знать. Умри молча. Желательно – с улыбкой.

Он растёт, загоняя боль внутрь, даже не зная, как она звучит. Он тренируется молчать, даже когда внутри всё разрывает. Он учится быть надёжным настолько, что забывает: надёжность – это не броня, это способность быть живым.

Женщине дают другой сценарий: «будь красивой», «будь удобной», «вдохновляй», «не груби», «не спорь», «будь мягкой, но не слишком чувствительной», «будь сексуальной, но не вызывающей». А если тебя не любят – значит, ты что-то делаешь не так. Поправься. Похудей. Попроще. Потише. Поменьше.

И она растёт, как будто в зеркальном лабиринте, где в каждом отражении – чья-то оценка: ты недостаточно хороша. Ты слишком громкая. Ты слишком умная. Ты слишком хочешь. Ты слишком много. Ты вообще – слишком. И в какой-то момент она начинает притворяться. Не потому, что хочет лгать – а потому, что просто хочет быть принятой.

И вот встречаются два человека. На первый взгляд – мужчина и женщина. На деле – две коробки с чек-листами.

Он думает: «Я должен быть стабильным, молчаливым, сильным. Я не могу говорить о боли — я же мужчина».

Она думает: «Я должна быть вдохновляющей, терпеливой, красивой. Я не могу быть уставшей – иначе он уйдёт».

Они садятся за один стол – но между ними не любовь. Между ними – костюмы. Он играет в «добытчика». Она – в «музу». Он – в «непробиваемого». Она – в «спокойную».

Но внутри у каждого – тоска.

Он устал быть героем.

Она устала быть фонариком, который всё время светит.

И это не просто утомительно. Это опасно. Потому что роль съедает личность. Потому что за ролью не видно живого человека.

Он не может сказать: «Мне страшно», «Я не справляюсь», «Я не знаю, как жить дальше». Потому что должен держаться. Потому что «мужчины так не делают».

Она не может сказать: «Мне тяжело», «Я устала быть идеальной», «Мне больно, что ты не замечаешь». Потому что боится показаться сложной. Потому что «женщина должна быть ресурсом».

И оба замолкают. Он – чтобы не показаться слабым. Она – чтобы не показаться ненужной. И в этой тишине, в которой никто ничего не сказал – умирает то, что могло бы быть любовью.

Это – не метафора. Это – жизнь. Тысячи пар каждый день теряют контакт не из-за отсутствия чувств, а из-за присутствия ролей.

Они спят рядом – но на расстоянии. Говорят – но не о главном. Делают – но не чувствуют.

Потому что каждый живёт под давлением того, кем должен быть, а не тем, кто он есть. И что самое страшное, даже не замечает этого.

Во второй части этого раздела мы разберём, как выйти из этих ролей – без обесценивания, без бунта, без разрушения. А через честность, внутреннее разрешение быть, диалог, в котором не нужно быть ни героем, ни феей, ни мудрецом, ни ангелом – только собой.

Когда мы говорим о выходе из ролей, большинство людей представляют бунт. Как будто, чтобы быть собой, нужно всё разрушить: отношения, привычки, ожидания. Но выход из роли – не революция. Это разрешение. Не миру – себе.

Разрешение говорить не то, что правильно, а то, что чувствуется.

Разрешение не соответствовать. Не угождать. Не играть.

Разрешение не быть всё время сильным, красивым, мягким, мужественным, безупречным.

Путь из роли начинается с одной простой фразы: «Я устал. Я больше не могу быть не собой.»

И с неё начинается всё настоящее.

Мужчине не нужно переставать быть мужчиной, чтобы перестать быть картонным. Женщине не нужно отказываться от женственности, чтобы перестать быть шаблоном. Речь не о половой идентичности. Речь о том, что живое всегда важнее идеального.

Вот несколько реальных шагов, которые разрывают замкнутый круг роли:

1. Замечай, когда ты говоришь не из себя, а из сценария.

Если ты мужчина и хочешь поддержать – скажи это, а не делай вид, что «всё под контролем».

Если ты женщина и хочешь тепла – не скрывайся под маской «всё в порядке», если на самом деле тебе больно.

Первая искра изменений – честность внутри себя.

2. Задай себе вопрос: Чего я на самом деле хочу?

Не «что я должен делать, чтобы быть хорошим».

А «что я на самом деле чувствую, что нужно моей живой части — не образу, не фасаду, а мне».

Часто этого уже достаточно, чтобы выйти из автопилота.

3. Научись говорить не обвинением, а признанием.

Вместо: «Ты холодный, как лёд»

Скажи: «Мне трудно, когда между нами тишина, я чувствую себя потерянной».

Вместо: «Ты истеричка!»

Скажи: «Я теряюсь, когда не понимаю, что ты хочешь, и мне хочется быть ближе, но я не умею».

Это не слабость. Это взрослая речь. И она способна открыть дверь там, где все уже решили, что это тупик.

Но главное – остановить спектакль. Хотя бы внутри себя. Понять: «Я больше не хочу играть роль, чтобы меня любили. Я хочу быть собой — и быть любимым таким».

Это страшно. Потому что впервые ты остаёшься без сценария. Но в этом страхе – свобода. Потому что только там, где заканчиваются роли, начинается настоящая встреча.

В отношениях, где оба больше не играют – появляется пространство. И в этом пространстве можно снова быть живыми. Не знающими. Не уверенными. Но настоящими.

Мужчина, которому больше не нужно быть героем, и женщина, которой больше не нужно быть идеальной – начинают, наконец, быть рядом, а не в кадре.

И это не значит, что исчезнут конфликты. Это значит, что они станут другими. Не «ты плохой — я хорошая», а «мы оба в чём-то уязвимы. Давай посмотрим, что с этим делать».

Любовь, в которой нет ролей – тиха.

Без фейерверков.

Без обещаний «вечно» и «до гроба».

Но в ней есть то, что важнее: чувство, что тебя видят.

Не за красивую обёртку, не за успехи, не за поведение – а тебя самого.

И ради этого стоит снимать костюмы. Медленно. Осторожно. Не ломая. А как будто возвращаясь домой.

VII. Как различия становятся причиной любви, а не войны

Ты встречаешь человека – и он другой. Он не такой, как ты. Не с такой скоростью реакции. Не с такими фразами. Не с таким способом проживать боль или радость. Он может быть молчалив, когда ты привык говорить. Может смеяться, когда тебе не до смеха. Может не понимать, что тебе нужно, пока ты не скажешь – а ты, в свою очередь, привык, что тебя чувствуют без слов.

Ты смотришь на него – и где-то внутри начинает шевелиться раздражение: «Почему он не такой, как я?».

А потом – обида: «Если бы он любил, он бы понял».

И за обидой – претензия: «Почему я всегда должна объяснять?»

Всё это – знакомо. И очень по-человечески. Мы привыкли мерить других собой. Наш стиль реакции – это наша норма. Наш способ говорить – это «правильно». Наш способ любить – это единственно верный. И всё, что отклоняется – вызывает тревогу: А вдруг не совпадаем? А вдруг не мой человек?

Но правда в другом. Мы всегда разные. Даже если выросли в одной семье, на одном языке, в одной культуре. Потому что у каждого – свой темперамент, свой опыт, свои травмы и победы, свой способ держать дистанцию или искать близость.

Различия не проблема.

Проблема – когда мы отказываемся их признавать.

Когда вместо интереса мы выбираем раздражение.

Когда вместо диалога – требование: «будь как я».

Мужчина смотрит на ситуацию – и видит задачу. Женщина смотрит – и чувствует атмосферу. Он хочет решить. Она хочет услышать. Он обнимает действиями. Она – словами. Он доказывает любовь поступками. Она – вниманием. И никто из них не ошибается. Просто разный язык.

В отношениях, где каждый говорит на своём – важно не перевести партнёра, а научиться понимать.

Это как путешествие: ты приехал в новую страну, и тебе не сразу всё понятно. Но если ты не бросаешь фразу «они все странные», а начинаешь слушать, наблюдать, спрашивать – в какой-то момент ты начинаешь понимать. Ты не становишься таким же. Ты остаёшься собой – но теперь у тебя расширился кругозор. Ты знаешь, как можно иначе. И тебе уже не страшно.

Так же и в союзе.

Если ты женщина, и твой мужчина после работы не разговаривает – это не потому, что ты неинтересна. Это потому, что он по-другому устроен.

Если ты мужчина, и твоя женщина каждый вечер выносит тебе душу разговорами о чувствах – это не потому, что она драматична. Это потому, что она так восстанавливает контакт с собой и с тобой.

Это не поводы для войны.

Это приглашение к переучиванию себя.

Не отказаться от своей природы, а расширить восприятие.

Понять, что рядом с тобой – не твой клон, а другой человек.

Знаешь, как распознать зрелые отношения? Там меньше вопросов «Почему ты так?», и больше – «Расскажи, как у тебя это устроено?», «Что ты чувствуешь в этот момент?», «Что для тебя любовь?».

В таких вопросах нет желания переделать. Там есть уважение к инаковости.

В мире, где нам постоянно навязывают идею «подобное к подобному», сложно принять, что союз может быть прочным именно из-за различий. Ты сильнее в решениях – он сильнее в интуиции. Ты быстрее говоришь – он медленнее чувствует. Ты хочешь сразу – он сначала обдумывает. И если в этом нет попытки доказать, кто лучше, если в этом есть готовность идти рядом, а не тянуть за собой, тогда возникает пространство, где различие – не стена, а мост.

В союзе, где люди слышат друг друга даже в разности, рождается новая форма любви: не симметричная, не зеркальная, а живая и танцующая. Как в джазе. Как в парном катании. Как в настоящем разговоре, где не соревнуются, а создают.

Если ты однажды сможешь взглянуть на партнёра и вместо «ты странный» научишься говорить «ты другой — и это интересно», в этот момент любовь перестаёт быть потребностью, и становится зрелым выбором.

VIII. Что даёт союз, в котором принимаются различия

В мире, где нас постоянно учат быть одинаковыми – в одежде, в мышлении, в желаниях – особенно драгоценным становится союз, где люди не требуют совпадения, а создают пространство для различий. Там, где тебе не нужно быть копией, чтобы быть понятым. Где можно быть собой – даже если ты «не такой». Именно в таких союзах появляется то, чего нет в зеркальных отношениях: внутреннее освобождение.

Когда мужчина и женщина уважают различия, они отпускают самое разрушительное – попытку перевоспитать друг друга.

Женщина больше не ждёт, что он будет «чувствительным, как подруга». Мужчина больше не ждёт, что она «перестанет эмоционировать и начнёт мыслить по делу». Они оба перестают ждать, что другой станет удобной версией их представлений о «правильном». И начинают – узнавать. Не чтобы исправить. А чтобы понять.

В таком союзе исчезает фоновое напряжение. То самое, которое отравляет даже хорошие отношения:

«Ну почему ты опять?»

«Ты всегда не так понимаешь».

«Мне уже сто раз приходилось это объяснять».

«Сколько можно говорить об одном и том же».

Напряжение исчезает, когда ты перестаёшь ждать, что человек будет вести себя «по твоему сценарию». И вдруг обнаруживается: ты не злишься. Ты слушаешь. Ты не защищаешься. Ты открыт. Ты не анализируешь. Ты рядом.

И тогда между вами впервые появляется то, что нельзя симулировать – пространство быть живыми.

Когда в паре перестают бороться за «правильный способ чувствовать», начинается доверие:

Мужчина может быть чувствительным, и его не считают слабаком.

Женщина может быть логичной, и её не называют «слишком мужественной».

Он может молчать, не разрушая связи.

Она может говорить – и не быть обвинённой в том, что «её слишком много».

Это не уравнивание. Это уважение к форме жизни другого человека.

Такой союз не требует «идеального совпадения». Он требует чего-то более зрелого:

уважения к границе;

интереса к инаковости;

присутствия даже в несовпадении.

Это союз не одинаковых, а знающих, что любовь – это не совпадение, а совместимость. Не по анкетам, а по ритмам. Не по словам, а по отношению друг к другу.

В таких отношениях никто не обязан быть «образцом». Там можно ошибаться – и не терять лицо. Можно не знать – и не казаться глупым. Можно быть в плохом настроении – и не бояться, что тебя бросят. Можно быть настоящим, потому что никто не карает за несовершенство.

Это союз, в котором:

Мужчина может однажды сказать: «Я не знаю, что делать» – и услышать в ответ не упрёк, а тишину, в которой можно просто быть.

Женщина может сказать: «Мне страшно, что мы отдаляемся» – и её не обвинят в слабости, а останутся рядом.

Можно прерывать диалог – не закрываясь.

Можно не совпадать – и при этом быть в любви.

В таких отношениях происходит медленный, но неотвратимый сдвиг: ты начинаешь чувствовать себя больше собой, рядом с другим.

Это парадокс. В большинстве пар мы чувствуем: чтобы остаться в союзе – нужно что-то в себе изменить. А в зрелом союзе ты впервые ощущаешь: чем больше я остаюсь собой, тем больше у нас – «нас».

Признаки такого союза не бросаются в глаза. Это не страсть на публику. Не совместные фотографии в одной пижаме. Не манифесты любви в соцсетях.

Это:

лёгкость молчать рядом и не думать, что это отчуждение;

возможность спорить и не бояться, что это конец;

доверие к иному способу чувствовать, говорить, реагировать;

устойчивость к несовпадениям;

способность расти, не теряя связи.

Такие союзы не идеальны. Там тоже бывают ссоры, паузы, усталость, недопонимание. Но там нет главного разрушителя – попытки откорректировать другого под себя.

Там есть живое:

Я – вот такой.

Ты – вот такая.

Мы – вот такие и это нормально.

IX. Маленький эксперимент: посмотри по-новому

Всё, о чём ты прочитал в этой главе, может остаться просто красивыми словами. А может стать началом перемен. И для этого не нужно глобальных решений, терапевтических марафонов и разговоров «по душам» под луной. Достаточно одного простого наблюдения. Одного взгляда – чуть иначе, чем ты привык.

Сегодня – когда будешь рядом с партнёром. Или с человеком противоположного пола. Или даже просто с кем-то, чьи реакции тебе непонятны. Сделай паузу. Остановись на секунду. И посмотри – не на мужчину. Не на женщину. А на человека.

Сними привычные очки восприятия:

«Он всегда холодный».

«Она вечно драматизирует».

«С ним невозможно говорить».

«С ней всегда нужно догадываться».

Вместо этого задай себе другой вопрос: «А если я не знаю, какой он или она? Что я тогда увижу?»

Мы редко смотрим по-настоящему. Мы чаще вспоминаем – каким был человек вчера, на прошлой неделе, в прошлой ссоре. Мы поднимаем старые файлы в голове и проживаем их снова.

А теперь попробуй – не вспоминать. Попробуй увидеть человека заново.

Пусть он перед тобой – не партнёр, не «свой» или «чужой», не «обидчик», не «герой» – а просто живая душа. Со своим прошлым. Со своей болью. Со своими страхами, надеждами, сдержанностями, попытками.

Не нужно оправдывать. Достаточно посмотреть без осуждения.

Можно даже попробовать короткий диалог – внутренний или вслух. Без наезда. Без поддевки. Без «ну сколько можно».

Просто:

«Мне правда интересно: что ты сейчас чувствуешь?»

«А как тебе со мной?» Не по сценарию – по-настоящему.

«Чего ты хочешь? Не от жизни вообще, а здесь. От нас. От меня. От себя».

Иногда этого достаточно, чтобы союз начал двигаться. Не взрывом. Не бурей. А как будто старый ржавый механизм слегка пошевелился. И ты вдруг понял: он не умер. Он просто ждал другого ключа.

X. Заключение главы

Мужчина и женщина. Мы начинали эту главу с карикатур, стереотипов, мемов и старых шуток, которые будто срослись с нашей культурой. Но чем глубже мы шли, тем яснее становилось: за всеми этими «мужчина должен», «женщина обязана», «мы слишком разные» – прячется боль непонимания и тоска по настоящему союзу.

Слишком долго мы противопоставляли друг друга. Слишком долго ждали совпадения, чтобы почувствовать близость. Слишком часто отказывались от себя, чтобы соответствовать. Слишком часто требовали, чтобы нас почувствовали – при этом не потрудившись объясниться.

Но, возможно, пришло время не искать, кто прав, а искать, как быть рядом. Не в зеркале, не в отражении собственных ожиданий, а в реальности двух разных, живых, несовершенных и одновременно – бесконечно ценных людей.

Не враги. Не герои. Не гуру по отношениям. Просто – те, кто учатся быть рядом. Те, кто смотрят друг на друга не через призму боли прошлого, а через вопрос: «А как мы можем пройти это – вместе?»

Не идеальные. Не подготовленные. Не просветлённые. А просто готовые быть рядом, даже если страшно. Даже если тяжело. Даже если мы всё ещё не знаем, как.

Ты можешь спросить: А как звучит это вживую? Что значит быть рядом, принимать различия, выходить из ролей — не в теории, а в настоящей жизни?

Я отвечу.

Когда-то я тоже верил в простую формулу: если всё совпадает – значит, будет легко. Совпали ценности, цели, темперамент, уровень саморазвития – вперёд, строй отношения.

Я думал, что всё зависит от того, как «подобраны детали». Что зрелый союз – это когда две хорошо отшлифованные шестерёнки идеально встают друг к другу. И если не совпадают – просто не твой человек.

Сейчас я смотрю на это иначе. Слишком уж многое я прошёл, чтобы остаться на уровне совпадений.

Был у меня союз, который снаружи выглядел прекрасно. Партнёрша была умной, красивой, внутренне сильной, тонкой, глубокой. Мы говорили на одном языке. Воспитывались в схожих системах. Всё должно было получиться.

Но… не получалось. Не потому, что кто-то был плохим. А потому что мы оба играли. Я – в зрелого, устойчивого, всегда собранного. Она – в понимающую, вдохновляющую, светлую.

Мы хотели быть идеальными друг для друга — и этим разрушали живое. Молчали, когда хотелось говорить. Улыбались, когда хотелось плакать. Сдерживали боль, чтобы не выглядеть слабыми.

И в какой-то момент… всё рассыпалось.

После этого я долго не входил в отношения. Потому что боялся. Боялся снова не совпасть. Боялся снова быть не тем. Боялся, что придётся снова притворяться. Снова соответствовать. Снова угадывать.

Но потом случилось другое.

Я встретил человека, с которым с самого начала было трудно. Мы были разными: по ритмам, по взглядам, по языку. Я – рациональный, сдержанный, глубоко внутренний. Она – эмоциональная, быстрая, искренняя до боли. Я тянулся к ясности. Она – к живому чувству. Я говорил: «Подожди, мне нужно подумать». Она спрашивала: «Ты чувствуешь хоть что-нибудь, или просто анализируешь?»

Поначалу я напрягался. Хотел объяснить. Защититься. Доказать. Потом – устал. А потом – впервые в жизни сдался.

И в этом «сдался» не было поражения. Было признание: «Я не знаю, как быть. Я не умею по-другому. Но я хочу попробовать».

Я впервые стал говорить не как мужчина, который всё знает, а как человек, который учится быть с другим человеком.

И именно в этом союзе – не похожем, не гладком, не «идеально подобранном» – начались те самые чудеса. Я начал слышать. Она – замедляться. Я стал говорить о своих чувствах. Она – давать время на проживание. Я перестал стесняться своей уязвимости. Она – перестала бояться своей силы.

Мы не стали одинаковыми. Но мы стали слышащими.

И именно об этом – эта книга. Не о том, как совпасть. А о том, как быть разными – и всё равно быть вместе. О том, как перестать бежать. О том, как перестать лепить. О том, как доверять.

Потому что настоящие отношения не там, где всё легко. А там, где обоим важно сохранить то, что между вами – несмотря на то, что внутри вас всё такое разное.

Мужчина и женщина – это не битва. Не сценарий. Не дуэль.

Это танец. Где не важно, кто ведёт. Важно – кто чувствует ритм. Кто готов поддаться движению. Кто слышит музыку. И кто, несмотря на все различия, – остаётся.

ГЛАВА 2.

Половинки не существуют (и слава Богу!)

«Где-то есть мой человек…»

«Он дополняет меня…»

«Без него я не могу дышать…»

«Я нашла свою вторую половинку…»

Звучит красиво. Почти как песня. Почти как надежда. Но если приглядеться – это не про любовь. Это про недостаточность.

Миф о второй половинке – один из самых романтичных и самых опасных. Он внушает, что человек изначально неполный, сломанный, нецелый. Что где-то, в бесконечном супермаркете душ, бродит твой «идеальный доп», и только он может тебя завершить. Без него ты – пустота, недописанная строчка, половина булочки без начинки.

Казалось бы – что тут плохого? Ведь все хотят любви. Все хотят быть увиденными, принятыми, любимыми. Но проблема в другом: этот миф ставит нас в позицию дефицита. А значит – в зависимость.

Если ты половинка – кто будет дышать, когда другой уйдёт за хлебом и задержится на пару лет?

Если ты половинка – ты обречён искать не партнёра, а спасителя. Не человека, с которым можно идти рядом, а того, кто закроет дыру внутри.

А дыра – она ведь не от того, что ты кого-то не встретил. А от того, что ты себя ещё не обнял.

I. Откуда этот миф и почему он до сих пор жив

Легенда стара как мир. В «Пире» Платона есть миф о том, что когда-то люди были существами с двумя лицами, четырьмя руками и ногами – совершенством, в котором не было недостатка. Но однажды Зевс разозлился и рассёк их пополам, разделив на мужское и женское. С тех пор каждая половинка мечется по свету в поисках своей утраченной части, чтобы вновь почувствовать себя целым.

Это красивая история. Тонкая, мифологичная, тёплая. Но, как и все мифы, она опасна, если принять её буквально.

С ней рождается идея: «Я – нечто недоделанное. И пока не найду свою вторую половину – я не человек, а заготовка».

Тебе плохо? Потому что ты без него.

Ты одинока? Потому что не встретила «своего».

У тебя кризис? Значит, он не твой.

Не складывается? Ну, это не та половинка.

И всё – ты не живёшь, а ищешь. Смотришь на всех как на детали конструктора.

Подходит – не подходит.

Умеет слушать?

Не пьёт?

У него подходящая Луна в Весах?

А может, он и есть тот самый?

Этот миф делает из любви поход в IKEA за недостающей частью. Только проблема в том, что даже если найдёшь «идеальную», на следующий день почувствуешь: что-то всё равно не так. Всё равно пусто. Потому что дело не в нём. И не в ней. А в том, с чем ты пришёл в отношения.

Если ты приходишь как половинка – ты приходишь с голодом. С просьбой:

«Заполни меня».

«Сделай мне хорошо».

«Исцели мои раны».

И пусть ты даже говоришь это ласково, поэтично, через «ты – моя судьба» – это не про любовь. Это про зависимость.

Да, миф удобен. Он даёт надежду. Что однажды случится чудо – и кто-то всё за тебя соберёт. Кто-то решит все внутренние конфликты, залечит боль детства, объяснит, как жить, и обнимет так, что ты наконец почувствуешь: «Всё, теперь я целый».

Но это иллюзия.

Человек может обнять тебя. Но он не сможет сшить тебя изнутри. Он может быть рядом. Но он не может заменить тебе самого себя. Потому что никто не обязан быть твоей частью, если ты сам не признал свою целостность.

II. Половинки требуют. Целые выбирают

Половинка в отношениях – как потерянный чемодан без ручки. Сам тащить не можешь, но и отпустить не в силах. Половинка всегда в ожидании: что кто-то спасёт, поймёт, заметит, докажет, вдохновит, придаст смысл.

Половинка живёт в дефиците. В ней изначально есть пустота: «У меня чего-то нет». А значит, она смотрит на партнёра не как на человека, а как на поставщика нужных опций.

Он должен быть добрым, щедрым, надёжным, страстным. Чувствительным, но не прилипчивым. Сильным, но ранимым. И чтобы ещё стирал, обнимал, угадывал. А главное – никуда не делся.

Она должна быть лёгкой, сияющей, принимающей, не предъявляющей, но очень глубокой, и желательно ещё красивой 24/7, но не слишком – чтобы не увели.

Половинка не выбирает – она хватается. Не из любви. Из тревоги.

Внутренний монолог половинки звучит так:

«Он мне нужен. Срочно. Пока не передумал».

«Она такая, как надо. Если уйдёт — я снова останусь один».

«Я потеряю шанс на счастье, если отпущу».

Это не выбор. Это зависимость, замаскированная под романтику. Там, где должно быть «я вижу тебя» – стоит «мне срочно нужно, чтобы ты был рядом».

И если честно, то половинке часто всё равно, кто именно рядом, лишь бы не быть одной. Лишь бы не чувствовать внутреннюю пустоту.

Половинка не просто ждёт любви. Она требует:

«Люби меня, чтобы я почувствовал, что я есть».

«Подтверди, что я важен».

«Покажи, что я ценна».

И стоит партнёру устать, замолчать, уйти в себя – половинка рушится. Потому что без постоянной подпитки – она снова чувствует себя ничем. Не человеком – функцией, которой временно дали ощущение нужности.

Целый человек – не противоположность в смысле «пофигист».

Он не «Мне никто не нужен».

Целый человек – это тот, кто может быть один и не чувствовать себя половинкой.

Он не использует отношения, чтобы заделать дыру. Он в них приходит с полным собой – не идеальным, не отполированным, но уже осознанным. И в этом – огромная разница.

Целый человек выбирает. Он не хватается. Он смотрит:

«Как я себя чувствую рядом с тобой?»

«Ты усиливаешь мою целостность – или обнуляешь?»

«Ты партнёр – или костыль?»

«Я живу – или снова спасаюсь через тебя?»

И если ответ тревожный – он делает шаг назад. Не потому, что не любит. А потому что знает цену себе и другому. Как половинка ведёт себя в близости?

Она влюбляется не в человека, а в ощущение:

«Наконец-то меня кто-то выбрал».

«Теперь у меня есть опора».

«Теперь я – кто-то».

Но это «кто-то» очень хрупкое: стоит партнёру отвлечься, замолчать, устать – и всё рассыпается. Половинка тут же начинает тревожиться, искать подтверждения, читать между строк, анализировать паузы, лайки, интонации. Она не может просто быть рядом – ей нужно постоянное подтверждение значимости, иначе – катастрофа.

Целый человек в близости – как будто дышит рядом. Он не просит другого дышать за него. Он чувствует интерес, притяжение, радость – но не превращает это в зависимость. Он не требует постоянных доказательств. Ему хорошо рядом — но он остаётся собой.

Как половинка ссорится?

Как будто от этого зависит её жизнь. Ссора – это угроза потере опоры.

«Ты не слышишь меня!»

«Значит, тебе всё равно!»

«Ты хочешь уйти, да!»

Она не умеет просто злиться. Она боится, что сейчас всё закончится – и она снова окажется в той самой пустоте, из которой её, как ей казалось, кто-то вытянул.

Поэтому её ссоры – это не выражение недовольства, а борьба за выживание. И именно поэтому они так утомляют партнёра: потому что каждая пауза становится драмой, каждая эмоция – обвинением, каждая ошибка – предательством.

Целый человек ссорится иначе. Иногда тоже резко. Иногда с болью. Иногда с обидой. Но он не разваливается. Он может сказать:

«Мне это важно, и я злюсь».

«Я чувствую отдаление, и мне от этого плохо».

«Я не хочу терять связь. Но сейчас я зол».

Это не театр. Это живое общение, в котором другой не враг, а партнёр по поиску понимания.

Как половинка переживает расставание?

Как конец света. Как будто больше ничего не будет. Как будто вместе с человеком ушла сама возможность жить. Потому что она же была не целой – и с его уходом потеряна не только любовь, но и ощущение себя.

И вот – боль, крики, звонки, возвраты, страдания, бесконечный анализ:

«Что я сделала не так?»

«Почему он ушёл?»

«Что мне изменить, чтобы вернуть его?»

«Я же без него никто…»

Целый человек тоже страдает. Но он не обнуляется. Он может чувствовать боль, растерянность, печаль, но при этом знать:

«Я – есть. Я не исчез, не обесценился, не сломался. Просто больно. Просто закончилась глава».

Именно в таких контрастах особенно видно: целостность – это не броня.

Это мягкая внутренняя устойчивость.

Это когда ты не теряешь себя – даже если теряешь отношения.

Целый человек может выбирать. Он может любить – и не сливаться. Он может быть рядом – и не растворяться. Он может расстаться – и не рухнуть.

Половинка не может выбирать. Потому что выбор требует опоры, а у неё – опора снаружи.

III. Что происходит, когда встречаются две половинки

Сначала – восторг. Вспышка. Химия. Гормоны поют, глаза горят, всё совпадает: взгляды, шутки, любимые фильмы, даже аллергия на цитрусы.

«Он понимает меня без слов!»

«Она такая родная…»

«Я чувствую, будто знал её всегда».

«Он дополняет меня…»

Это кажется чудом. Это похоже на то, о чём пишут в романах. Две половинки встретились. Два «недостающих» пазла наконец встали в нужную картинку.

Кажется, что теперь всё. Можно расслабиться. Всё самое страшное – позади. Сейчас будет счастье.

Но проходит несколько недель. Иногда месяцев. Иногда дней. И вдруг… что-то меняется.

Он не отвечает полдня. Почему?

Она молчит. Наверное, обиделась. Или разлюбила.

Он смотрит на других. Я больше не нужна?

Она хочет побыть одна. Что-то не так. Что-то явно не так!

Половинка, даже когда рядом – не успокаивается. Она же изначально пришла в отношения не с целостностью, а с тревогой. И теперь эту тревогу перекладывает на другого:

«Скажи, что ты меня любишь».

«Почему ты не обнял, когда я вошла?»

«Ты стал холоднее. Почему?»

«Ты лайкнул чужую сторис. Зачем?»

«Ты не написал ”доброе утро”. Значит, больше не любишь».

Это – не любовь. Это мониторинг привязанности.

Две половинки встречаются – и сначала кажутся совпадением. Но на самом деле они – зеркала тревог друг друга.

Он боится потерять – и начинает контролировать. Она боится, что её бросят – и становится всё более зависимой. Он боится, что его обвинят – и начинает молчать. Она боится, что её не слышат – и начинает кричать.

И вот уже не союз, а сцепка. Не два человека – а одна болевая точка, на двоих.

Половинки не доверяют. Потому что доверие требует внутренней опоры. А у них её нет.

Им нужно постоянно подтверждать связь. Они не верят в чувства без доказательств. Им кажется: «Если ты не сказал ”люблю” сегодня – значит, что-то случилось».

Они следят. Проверяют. Проверяют снова. Собирают улики. Переоценивают молчание. Ждут подвоха – и в итоге находят.

Они не могут дышать, когда рядом нет другого. Но и рядом им становится тесно. Потому что оба хотят быть спасёнными, но никто не может спасать вечно.

Он устал быть «всей её жизнью». Она устала быть «всем его смыслом».

Он хочет воздуха. Она хочет внимания.

И начинается игра:

Уйти, чтобы вернули.

Замолчать, чтобы заметили.

Спровоцировать, чтобы оживить чувства.

Это не садизм. Это боль от неумения быть с собой. Половинка не знает, как просто жить рядом. Она умеет либо быть в слиянии, либо страдать.

И, как правило, это заканчивается одним из двух сценариев:

Полный разрыв. С болью, слезами, обвинениями, страданиями.

Застревание в несчастливом союзе. С обидами, упрёками, манипуляциями, но с фразой: «Ну а кто меня ещё полюбит?»

И это самое горькое. Не потому, что половинки плохие. А потому, что они пришли в отношения не с любовью – а с дефицитом.

Они надеялись, что другой человек решит их внутреннюю боль. И пока он даёт внимание, тепло, восхищение – всё кажется хорошо. Но стоит ему отвернуться – и боль возвращается.

А настоящая любовь – она не требует постоянного обезболивания. Она начинается там, где ты умеешь быть собой – даже когда другой рядом молчит.

IV. Союз двух целых – совсем другая история

Когда встречаются два целых человека, сначала… ничего особенного не происходит. Нет фейерверка на второй день. Нет ощущения: «Мы с тобой одного дыхания».

Нет маниакального слияния. Всё… спокойно. Удивительно спокойно.

Сначала даже тревожно.

А где страсть?

Где это безумие, желание быть рядом каждую секунду, ревность, истерики, проверки, звоночки «ты где?»

Почему не затягивает, не захватывает, не сносит крышу?

А потому, что никто никого не спасает.

Здесь не про «вторая половинка».

Здесь – про «Я с тобой, потому что мне хорошо с тобой. А не потому, что без тебя мне плохо».

В союзе двух целых нет театра. Там есть жизнь. Иногда тихая. Иногда сложная. Иногда глубокая до мурашек.

Двое приходят в отношения не с претензиями друг к другу, а как люди, которые уже умеют быть собой – и хотят идти дальше вместе. Не чтобы выжить, а чтобы вырасти. Не чтобы закрыть свои дыры, а чтобы делиться.

Целые не требуют. Они встречаются.

Он не говорит: «Ты должна меня понимать».

Он говорит: «Я хочу быть понятым. Вот, что я чувствую».

Она не говорит: «Ты обязан угадывать мои желания».

Она говорит: «Мне важно вот это. Можем об этом поговорить?»

В таком союзе – меньше страха. Не потому, что не больно. А потому что каждый знает:

«Даже если будет больно — я не исчезну. Я умею держать себя. Я умею быть рядом. И если надо — я умею уходить, не теряя себя».

И в этом нет отчуждённости. Есть внутренняя зрелость.

Когда ссорятся две половинки – это паника. Когда ссорятся двое целых – это разговор. Иногда тяжёлый, но разговор. Там может быть громко. Но там всегда можно остановиться и сказать: «Я сейчас говорю из боли, но ты для меня важен. Давай попробуем иначе».

В союзе целых нет идеальности. Они тоже устают друг от друга. Иногда раздражаются. Иногда молчат. Иногда у каждого – свои буря и прилив.

Но в этом союзе никто не несёт другого на себе.

Никто не «должен быть вечно ресурсным».

Никто не обязан угадывать. Никто не боится быть честным.

Целый человек может сказать:

«Я не справляюсь».

«Мне сейчас тяжело».

«Я чувствую злость. Но не хочу разрушать».

«Я хочу побыть один, но не потому что не люблю, а потому что хочу вернуться к себе».

И другой его не обвинит. Он скажет:

«Я рядом, когда ты будешь готов».

«Я не исчезаю».

«Я понимаю, даже если больно».

Такой союз – не сцепка. Это не два испуганных существа, вцепившихся друг в друга. Это две опоры, которые не зависят друг от друга – но выбирают быть вместе каждый день.

И в этом выборе нет героизма. Он как дыхание. Как вода в реке. Как тепло от костра – не взрыв, а стабильный, живой свет.

Целые не проверяют друг друга. Они доверяют. Не потому, что партнер идеален. А потому что доверяют себе – даже если другой вдруг не оправдает ожидания.

Они не паникуют от паузы. Не читают тон между строк. Не требуют отчётов о чувствах.

Они задают вопросы. Они спрашивают напрямую. Они умеют говорить:

«Мне важно».

«Мне больно».

«Я хочу».

«Я боюсь».

«Я не понимаю, но хочу понять».

Самое прекрасное в союзе двух целых – это пространство. Ты можешь дышать. Ты можешь думать. Ты можешь быть собой – даже если это не всегда удобно. Ты не боишься, что любовь исчезнет, если ты проявишься. Потому что ты знаешь:

«Я — не половинка, которую можно отбросить. Я – человек. И я достоин быть рядом не за роль, а за суть».

В союзе двух целых нет рабства. Есть присутствие. Есть осознанность. Есть выбор:

«Ты — не моя необходимость. Ты – мой компас. Я иду не за тобой. Я иду рядом. Потому что с тобой мой путь – живее».

V. Как понять: ты целый или половинка?

Иногда кажется, что ты уже целый. Ты сам зарабатываешь. Ходишь в спортзал. Читаешь умные книги. Ты не цепляешься за каждого встречного. Не пишешь бывшим. Не устраиваешь истерики.

Ты взрослый. Сознательный. Устойчивый.

Но потом. Партнёр не отвечает час. И тебя начинает трясти. Ты ловишь себя на том, что прокручиваешь диалоги, фантазируешь ужасы, думаешь:

«Я ему не важна».

«Она разлюбила».

«Я сделал что-то не так».

«Меня сейчас бросят».

Ты можешь говорить себе, что всё хорошо. Ты можешь выглядеть собранным. Но внутри – тот самый голод, который прячется глубже логики.

Целостность – это не про поведение. Это про состояние фундамента. Про то, что остаётся, когда всё рушится.

Ты целый не тогда, когда всё спокойно, а тогда, когда тревожно, но ты не растворяешься. Не исчезаешь. Ты умеешь быть с собой – даже в боли, в паузе, в неуверенности.

Вот один простой образ:

Представь, что твой партнёр уехал в экспедицию на три месяца. Без связи. Без звонков. Без переписок. Без отметок в соцсетях. Просто исчез из поля.

Что с тобой происходит?

Ты: теряешь аппетит, спишь урывками, проверяешь мессенджер по 50 раз в день, фантазируешь, что его увели, тебя забыли, тебя предали, ты никому не нужен.

Или: тебе грустно, ты скучаешь, у тебя есть пустота, но она не засасывает, ты продолжаешь жить, дышать, творить, чувствовать себя.

Первый сценарий – это зависимость. Второй – это зрелая привязанность.

Целый человек не равнодушен. Он присутствует. Он тоже скучает. Он тоже волнуется. Он тоже ждёт. Но он не теряет себя в этом. Он остаётся опорой — не только для другого, но и для самого себя.