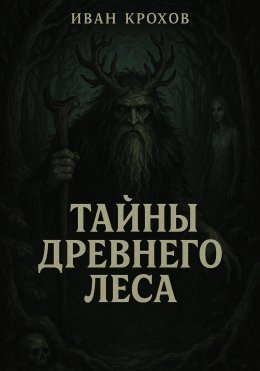

Тайны древнего леса

Введение

Сколько себя помнит человек, он боялся темноты. Не потому, что в ней нет света, а потому что в её глубине таится то, чего нельзя потрогать руками, но можно почувствовать кожей. Тьма всегда была домом для чужих глаз. Они следят из-за стволов, из трещин в корнях, из зеркальной глади рек. Лес – это не просто место, где растут деревья и поют птицы. Лес – это дыхание земли, её древняя память, её суровый суд. Он видел людей такими, какими они были вначале: безоружными, дрожащими у костров, и видел их потом – смелыми, жадными, уверенными, что могут подчинить всё вокруг. Но лес никогда не подчинялся.

Старики знали: у каждого шага есть цена. Каждое дерево слышит, каждое озеро хранит. С рекой нужно было договариваться, оставляя в воде монетку или хлебный ломоть. С полем – трудиться вовремя и с поклоном, чтобы не прогневать Полудницу. В доме – помнить о невидимом хозяине, домовом, которому достаточно малой крошки, но который в гневе способен разрушить всё хозяйство. Мир людей держался на тихих договорах с миром духов. Нарушь один из них – и беда войдёт в дом.

Но века шли, и люди стали забывать. Забывать шёпот леса, осторожность в полдень, уважение к воде и земле. Они смеялись над рассказами стариков и считали их глупыми сказками. Только лес не смеётся. Он помнит каждую обиду, каждую гордыню, каждое слово, сказанное не вовремя. И когда человек теряет страх, лес напоминает ему о себе. Иногда мягко – лёгким шорохом в ветвях, странным сном, тревогой в груди. А иногда – жестоко и бесповоротно.

Эти сказки – не просто выдумка. Это зеркало старых преданий, в которых свет и тьма переплетаются так тесно, что невозможно разделить их. Здесь нет простых уроков, нет привычного деления на добро и зло. Иногда добро рождает разрушение, а зло становится спасением. Здесь всё зависит от того, кто смотрит, и что готов услышать.

Подростку, читающему эти истории, стоит помнить: мир не черно-белый, он гораздо глубже. В каждом из нас живёт лес со своими тенями и тайнами. В каждом сердце есть место для шёпота русалки, смеха домового или холодного взгляда Нави. И если ты решишь заглянуть в древний лес, знай: он откроет тайны лишь тем, кто готов слушать. Но услышать значит уже никогда не быть прежним.

Глава первая. Домовой и ленивый хозяин

В одном селе, на краю леса, стояла изба старая, перекошенная, с крышей, что протекала в дождь. Жил там парень по имени Степан. Унаследовал он хозяйство от родителей, но был ленив до безобразия. Скотину кормил кое-как, огород бросил, а в доме грязь да беспорядок стояли неделями. Люди шептались: «Такое хозяйство долго не проживёт». Но Степан только смеялся и пил пиво в корчме.

А в избе его жил домовой. Маленький, сутулый, с длинной бородой, чёрной, как сажа. Лицо у него морщинистое, глаза – как угольки. Он привык, что хозяева дома угощают его крошкой хлеба или чашкой молока, оставленной в углу. Но Степан о том не помнил. Ни хлеба, ни молока, ни уважения.

Домовой сначала терпел. Он подправлял крысу, чтобы не разоряла запасы, отгонял худые тени, что бродят по ночам, прикрывал сон Степана своим крылом. Но день за днём недовольство копилось. Дом любит заботу, а где её нет – туда приходит пустота.

Однажды, в самую тёмную ночь, домовой сел у печи и заговорил с самим собой: «Никчёмный хозяин, дом бросил, хозяйство губит. Если не вразумить его – дом погибнет, а вместе с ним и я». И решил домовой испытать Степана.

Наутро парень проснулся, а в избе всё вверх дном: посуда разбросана, пол покрыт пеплом, скрипят стены, будто кто-то тяжёлый ходит по крыше. Степан выругался, но ничего не сделал. На второй день у него из амбара пропали мешки зерна, будто их кто-то вымёл невидимой метлой. На третий день заболела корова: не ест, не пьёт, лежит в стойле. Соседи советуют: «Наверное, домовой прогневался, помирись с ним». Но Степан только отмахнулся: «Сказки бабьи».

Тогда домовой явился ему во сне. Сидит он у порога, глаза горят, как уголья, и голосом старым, глухим говорит: «Ты хозяин дому – так будь им. Не дашь дому силы, не почтёшь его – останешься один в пустоте». Проснулся Степан в холодном поту, но снова лишь усмехнулся.

Прошла неделя. Дом стал трещать, крыша протекла, стены почернели. Вечером, когда Степан сидел у стола, раздался громкий стук – будто кто-то кулаком ударил по печи. Оглянулся он – и увидел домового. Тот стоял посреди комнаты, маленький, но страшный, словно сам лесный мрак вошёл в избу. Глаза светились, борода колыхалась, и голос его звучал, будто гул далёкого колокола: «Ты не достоин дома. Ты предал землю, что тебя кормила. Отныне будешь бродягой».

В тот же миг изба застонала, как живая, пол ушёл из-под ног, крыша обрушилась, и Степан оказался на улице. А когда он попытался вернуться – избы уже не было. Только пустырь, заросший крапивой. Соседи говорили потом: «Так бывает с теми, кто забывает о доме и о том, кто его хранит».

Говорят, Степан долго скитался по деревням, но нигде не мог задержаться: везде его гнали, потому что с ним всегда приходила беда. А домовой? Домовой ушёл в лес. Сидит где-то под корнями старого дуба и ждёт нового хозяина, который поймёт цену дому и уважит старые законы.

И кто знает, может быть, если пройти ночью мимо того места, где стояла изба, можно услышать тихий стук – то домовой проверяет: помнит ли человек, что каждый дом требует заботы.

Глава вторая. Русалка и рыбак

Жил когда-то в той же стороне рыбак по имени Мирон. Был он не беден и не богат, а скорее ловкий да удачливый. С малых лет знал он повадки речные, где сом в яме стоит, где щука прячется, где стайка серебристой плотвы идёт к омуту. Люди уважали его за мастерство, но самого Мирона часто тянуло к реке не ради добычи. Он любил сидеть на берегу в лунные ночи, слушать, как вода шепчет, будто говорит с ним на языке древнем и тайном.

Однажды, в ночь на Купалу, когда вода считается особенно живой, Мирон закинул сеть и услышал песню. Голос был нежный, будто серебряная струна дрожала над водой. Мирон поднял глаза – и увидел русалку. Сидела она на камне посреди реки: волосы длинные, мокрые, как водоросли, глаза зеленые, глубокие, в них мерцала сама река.

– Зачем смотришь? – сказала она, и голос её звучал то лаской, то холодом. – Ты нарушил мой покой. За это ты должен дать мне слово.

Мирон не испугался. Молод был и смел, а может, просто глуп. – Какое слово? – спросил он.

Русалка улыбнулась. – Никогда не забудь меня. Приходи каждую луну к реке, иначе возьму у тебя то, что дороже всего.

Мирон кивнул. Сердце его уже было пленено её взглядом. Он приходил снова и снова. Сидел у берега, слушал её песни, и казалось ему, что в мире нет красоты выше. Люди замечали: рыбак всё чаще ходит к реке, а улова приносит всё меньше. Соседи предупреждали: «Не играй с русалкой, она заберёт душу». Но Мирон только усмехался.

Прошёл год. Мирон стал худ, лицо его побледнело, глаза потускнели. В ночи он тянулся к реке, как больной к лекарству. И однажды не пришёл. Была буря, гроза, река вздулась, и Мирон решил остаться дома. «Разок пропущу – ничего не будет», – подумал он. Но в полночь раздался стук в ставни. Ветер завыл, и в избе запахло тиной. Вода потекла по полу, и из неё поднялась русалка.

– Ты нарушил слово, – сказала она. – Я пришла за твоим самым дорогим.

Мирон в отчаянии бросился к ней. – Возьми улов, возьми сети, возьми всё, что есть, только не трогай меня!

Русалка улыбнулась печально. – Ты сам мне отдал то, что дороже всего. Ты забыл людей, забыл землю, забыл себя. У тебя осталось лишь я.

И она потянула его в воду. С тех пор никто Мирона не видел. Но рыбаки шепчут, что в тихие лунные ночи на реке появляется силуэт: русалка и рядом с ней молодой человек с пустыми глазами, будто стеклянными. Сидят они на камне и поют песню о том, что слово – это узел, крепче любой цепи.

И кто услышит ту песню, рискует связать свою душу тем же узлом.

Глава третья. Леший и потерянный пастушок

В одном селе жил мальчик-пастушок по имени Егор. Стадо ему доверяли небольшое – коров да коз, и пас он их чаще всего у самой опушки. С детства его учили: «Не углубляйся в лес, держись света, не откликайся на чужие голоса». Но мальчишеское сердце редко слушает стариков.

Однажды, в жаркий день, Егор заскучал и услышал, будто из чащи зовут его. Голос был похож на знакомый – словно друг детства окликнул. «Егор! Иди сюда!» – звучало мягко, словно ветер в листве. Он оставил стадо и пошёл за голосом.

Лес принял его мгновенно. Деревья сомкнулись, свет исчез, дорога пропала. Он шёл и шёл, но тропа уходила всё глубже. Вдруг впереди показался человек – высокий, широкоплечий, глаза зеленые, словно листья весной, волосы спутанные, а на лице улыбка.

– Здравствуй, Егор, – сказал он низким голосом. – Ты сам пришёл ко мне.

Мальчик понял: это Леший. Сердце сжалось от страха, но ноги не могли бежать.

– Не бойся, – продолжил Леший. – Я не враг. Я хозяин этого леса. Ты заблудился – значит, испытание тебе выпало. Сумеешь понять лес – выйдешь домой. Нет – останешься здесь навеки.

И Леший повёл Егора по чащобе. Вокруг мелькали тени, слышались шорохи, свист, смех невидимый. Егор плакал, звал мать, но Леший лишь качал головой:

– В лесу нет матери. В лесу нет деревни. В лесу есть только он сам и ты. Если хочешь выйти – слушай.

Тогда Егор замолчал. Он стал прислушиваться. Слышит – дерево стонет, ветер шелестит, птица кричит тревожно. И понял мальчик: каждое дерево живое, каждая тропинка имеет свой путь. Он шёл осторожно, касался коры, кланялся мимоходом кустам, и лес стал тише.

Леший улыбнулся. – Теперь ты слышишь. Запомни: тот, кто в лес идёт с шумом, никогда не вернётся. А тот, кто слушает, найдёт дорогу.

И вдруг мальчик увидел сквозь ветви свет – то была деревня. Он побежал, обернулся – а Лешего уже не было. Только шорох листьев и тихий смех вдали.

Вернулся Егор домой, и с тех пор, пас стадо, всегда держался ближе к опушке и учил младших: «В лесу не кричи, не смейся громко, а слушай. Лес не любит глухих».

Старики потом говорили: Леший не злой и не добрый. Он лишь напоминает, что природа терпит человека, пока он её слышит. Но стоит забыть – и тогда лес заберёт своё.

Глава четвёртая. Полудница и жнецы

В одном селе, что стояло среди широких полей, жили хлеборобы. Земля там была щедрая, и каждый год рожь колыхалась золотым морем, как будто само солнце сошло на землю. Люди любили работать, но знали старый закон: в самую жару, в полдень, нельзя выходить в поле с косой. Потому что в то время по ниве ходит Полудница.

Она являлась высокой женщиной, стройной, с лицом бледным и строгим, в венке из колосьев. В руках её был серп, и шаг её был лёгок, но неслышный. Говорили, что если встретишь её – она остановит тебя и будет задавать вопросы. И пока ты не ответишь – не отпустит. А если солжёшь или устанешь от её речи – серп её коснётся твоего горла.

Но молодые жнецы редко слушают предостережения стариков. Так случилось в один год. Было лето знойное, солнце жгло без пощады, а урожай стоял густой, высокий. Старики сказали: «Отдохнём в полдень, дождёмся прохлады». Но трое парней решили иначе. «Время дорого, – сказали они, – каждый колос на счету. Что нам до сказок? Мы сильные, мы сами хозяева поля».

И пошли они в самую жару косить рожь. Сначала всё шло споро: косы звенели, снопы падали, пот катился по лицу. Но вдруг воздух вокруг стал вязкий, как мед, дыхание перехватило. И появилась она – Полудница. Шла по межи, волосы её сияли, как золото, глаза светились холодным светом, серп в руке блестел, как огонь.

– Зачем вы в полдень в поле? – спросила она, голос её был ровный, как звон колокола.

Парни замялись. Один сказал: «Мы спешим». Другой пробормотал: «Не верим в сказки». Третий попытался отшутиться.

Полудница посмотрела на них и улыбнулась, но улыбка её была страшнее гнева. – Тогда ответьте: что тяжелее – хлеб или труд? Что ценнее – жизнь или время? Что быстрее – человек или солнце?

Парни переглянулись. Первый сказал: «Хлеб тяжелее, ведь он кормит». Второй ответил: «Время ценнее, без него ничего не успеешь». Третий крикнул: «Человек быстрее, он всё обгонит!»

Полудница вздохнула. – Вы все солгали. Хлеб лёгок, если честно трудился. Жизнь дороже времени, ибо без жизни время пусто. И солнце быстрее человека, ибо оно вечное, а вы – нет.

Она подняла серп, и ветер пронёсся по полю. Двое парней упали мёртвыми, третий убежал, но волосы его побелели, и до конца жизни он уже не вышел в поле.

С тех пор люди снова помнили: в полдень поле принадлежит не человеку, а Полуднице. И кто ослушается – тому самому солнце станет врагом.

А старики говорили так: «Полудница – не злое и не доброе. Она лишь хранитель меры. Кто забывает, что всему своё время, тот сам себя губит».

Глава пятая. Берегиня и сирота

В одной деревне жила девочка-сирота по имени Дарья. Мать её умерла при родах, а отец ушёл на войну и не вернулся. Соседи подкармливали её, кто чем мог, но всё равно жизнь у неё была тяжёлая. Часто сидела Дарья у речки и плакала, потому что никто в мире, казалось, не ждёт её и не любит.

Однажды, в тёплый вечер, когда солнце клонилось к закату, девочка заснула на берегу. И приснилось ей, что из воды поднялась женщина – высокая, светлая, в одежде из тонкой, словно сотканной из росы ткани. Волосы её спадали золотыми волнами, глаза были мягкие, но в них таилась сила, от которой сердце замирало.

– Не плачь, дитя, – сказала женщина. – Я Берегиня. Я охраняю тех, кого обидели, кого мир оставил одного. Твоя слеза упала в мою воду, и я услышала её.

Дарья протёрла глаза. – Но у меня никого нет. Я сирота.

Берегиня улыбнулась. – У тебя есть земля, есть вода, есть небо. И есть сердце. Это больше, чем думаешь. Ты не одна, пока мир тебя слышит.

С тех пор девочка стала замечать странное. Если в поле она оставалась одна – ветер обвивал её, как тёплый платок. Если ночью она засыпала голодной – во сне ей являлась мать, и наутро кто-то непременно приносил ей кусок хлеба. Если кто-то обижал её – тот вскоре заболевал или терял удачу. Люди начали говорить: «Берегиня покровительствует сироте».

Дарья росла, и вместе с ней росло чувство, что за её спиной стоит невидимая сила. Она перестала бояться одиночества. Она помогала другим: навещала больных, делилась последним куском, утешала детей. И люди удивлялись: откуда в сироте столько тепла?

Но однажды в деревню пришёл чужак. Злой и жадный человек, он хотел прибрать к рукам всё хозяйство. Он увидел Дарью и сказал: «Будешь моей служанкой». Девочка отказалась. Тогда он поднял руку на неё.

Но едва его пальцы коснулись её плеча, вода в реке всколыхнулась, деревья загудели, и за спиной Дарьи появилась та самая женщина в одежде из росы. Берегиня взглянула на чужака, и тот в тот же миг побледнел, охрип и упал замертво.

Дарья поняла: силы, что её хранили, всегда будут рядом. Но вместе с тем она поняла и другое: сила Берегини страшна. Она защищает, но требует и от человека быть светом для других.

Старики потом говорили: «Берегиня приходит к сиротам, к обиженным и к чистым душам. Но помни – если ты зло в сердце носишь, она отвернётся. Берегиня хранит тех, кто сам хранит добро».

Дарья прожила долгую жизнь и стала мудрой женщиной. И всегда повторяла детям: «Не бойтесь одиночества. Мир слышит вас. Но мир требует и от вас слушать его».

Глава шестая. Навьи и деревенский колокол

В одной деревне стояла старая церковь с тяжёлым медным колоколом. Его звон собирал людей на службу, провожал их в последний путь и напоминал: всё живое рождается и умирает. Считалось, что пока колокол звучит – души усопших находят дорогу, а Навьи, духи мёртвых, не тревожат живых.

Но однажды случилась беда: буря обрушила колокольню, и колокол раскололся. С тех пор деревня осталась без защиты. Люди быстро заметили перемены: по ночам ветер нёс шёпот, собаки выли, а на перекрёстках начинали появляться тени.

Жил тогда в деревне юноша по имени Алексей. Он был смел, но упрям. Старики предупреждали его: «В эти ночи не ходи один, Навьи бродят». Но Алексей не верил. «Какие духи? Сказки для трусов!» – смеялся он.

И вот в одну полночь он решил проверить. Вышел за околицу, когда туман стлался по земле, как белое покрывало. Вдруг из тумана начали выступать силуэты. Сначала один, потом другой, а за ними десятки. Лица их были бледные, глаза пустые, голоса – еле слышные.

– Мы Навьи, – прошептали они. – Мы забытые. Мы ищем путь, но дороги нет. Колокол молчит. Кто вспомнит нас?

Алексей оцепенел. Навьи окружили его, шептали имена – чужие и знакомые, давно умерших односельчан. Он пытался закричать, но голос пропал. Тогда один из Навьев подошёл ближе и коснулся его руки. От прикосновения юношу пронзил холод.

– Запомни, – прошептала тень. – Пока нас помнят – мы тихи. Когда забывают – мы жаждем.

Наутро Алексей вернулся в деревню бледный, с побелевшими волосами. С тех пор он стал другим. Он начал собирать имена умерших, записывать их на бересту, рассказывать детям истории предков, которых никто уже не помнил. Люди удивлялись, зачем ему это. Но Алексей говорил: «Пока мы помним – Навьи не придут».

И правда, чем больше имён он хранил, тем спокойнее становилась деревня. Люди снова начали поминать предков, зажигать свечи, читать молитвы. Тени постепенно исчезли.

Но иногда в безлунные ночи всё же слышен тихий шорох за околицей. Это Навьи напоминают: «Не забывайте. Забвение страшнее смерти».

Старики говорили потом: «Колокол можно отлить заново, но память не вернёшь, если потеряешь. Берегите память о тех, кто был до вас, иначе сами станете Навьями, блуждающими в тумане».

Глава седьмая. Мара и сонное село

В низине, окружённой тёмным лесом и болотами, стояло село. Жили там трудолюбивые люди, но однажды их постигла беда: словно сама ночь спустилась на деревню. Сначала всё было тихо – люди засыпали вечером и не просыпались до позднего утра. Потом сон стал затягиваться: кто-то спал по двое суток, кто-то по трое. Скотина бродила без присмотра, поля пустели, и село начало гибнуть.

Старики сказали: «Это Мара пришла. Богиня смерти и снов. Когда люди теряют силы и забывают меру, она накрывает их своим покрывалом».

Один только парень по имени Иван не поддался. Сон тянул его к земле, но сердце сопротивлялось. Он заметил: каждый раз, когда он борется со сном, в окне мелькает чёрная тень. И в ту ночь, когда почти всё село погрузилось в молчание, Иван увидел её.

Она вошла тихо, как мороз в щель. Высокая, в длинном одеянии, волосы – чёрные, как уголь, глаза – как омут без дна. В руках у неё была пряжа из белых нитей. Она садилась у изголовья каждого и тихо тянула нить, и чем длиннее становилась эта нить, тем глубже спал человек. А когда нить обрывалась – тело оставалось пустым.