ЮБК

Глава первая. Симферополь.

Ровно двенадцать суток назад я впервые в своей жизни вступил на крымскую землю. В шортах, майке и в удобных для долгого пешего путешествия тренинговых сандалиях в хорошем расположении духа я вышел на перрон симферопольского железнодорожного вокзала. За моей спиной висел крепко пристёгнутый специальными лямками и ремнями туристический рюкзак, вмещающий все мои пожитки, кроме самых важных вещей, конечно. Паспорт, кошелёк и смартфон для безопасности лежали в небольшой поясной сумке и тем самым постоянно были в моём поле зрения. Одним словом, я рассчитывал, что хорошо подготовился к задуманному мной путешествию – одиночному и почти автономному пешему походу по южному берегу Крыма. Согласно моему плану, я должен был стартовать у севастопольского Херсонесского маяка, а в столице Крыма планировал лишь немного отдохнуть от двухсуточного кошмара в плацкарте, переночевав в отеле и прогулявшись по центру города.

Когда я прибыл в Симферополь, главные крымские туристические ворота – белокаменное здание железнодорожного вокзала – даже в низкий сезон раннего июньского утра представляло собой гигантский муравейник, заполненный десятками сотен пассажиров. Обвешанные рюкзаками, чемоданами и пакетами, эти люди занимали всё свободное пространство здания вокзала и внутреннего итальянского дворика. В самом дворике самое фотогеничное место – фонтан с голубями – был облеплен детьми и любителями селфи, а все лавочки плотно заняты туристами и их баулами. Медленно двигаясь в толпе только прибывших пассажиров, я старался привыкнуть к тяжести моего туристического рюкзака весом в двадцать пять килограмм и высотой почти в половину моего роста. Хорошо, что я заранее настроил все крепления, и поэтому перед самым выходом с территории вокзала я почти адаптировался к грузу за спиной.

После того как людской поток вынес меня за пределы вокзала, я не стал долго задерживаться на привокзальной площади, а почти сразу двинулся пешком в сторону отеля, лишь краем глаза взглянув на вокзальную башню высотой сорок два метра, украшенную шпилем и курантами. Она провожала меня боем курантов, а Симферополь встречал гулом автомобилей, комфортным июньским теплом и безоблачным голубым небом.

По улицам Симферополя я шёл по строго определённому маршруту, который я заранее прописал в тетради, чтобы не пользоваться навигацией в приложениях и не быть зависимым от процента зарядки смартфона. В своеобразном маршрутном дневнике я отметил все ключевые точки моего путешествия, скрупулёзно прописав пути к ним, а также необходимое время на переход между ними. Кроме того, я записал адреса возможных вариантов ночёвок и отметил магазины, в которых я мог бы пополнить запасы воды и еды. На всё путешествие по Крыму я планировал потратить не больше трёх недель. Однако, понимая, что в дороге может произойти всё, что угодно, обратный билет из Крыма я не купил, в конце моего путешествия я рассчитывал действовать по обстоятельствам.

Номер в симферопольском «Гранд-отеле» я забронировал и оплатил заранее, и поэтому с заселением не было никаких проблем. Мой номер, оформленный в белых тонах, был чистый и уютный, с кондиционером и телевизором, как в лучших гостиницах Турции и Египта. Вечером в своём номере за кружкой кваса, после пешей прогулки, я собирался насладиться просмотром очередного матча недавно начавшегося чемпионата Европы по футболу. Конечно, я мог бы традиционно за просмотром футбола выпить пива, но я решил не употреблять в путешествии, ведь алкоголь и его последствия мешают адекватно оценивать ситуацию, а мне в одиноком пути нужно было постоянно быть начеку.

Забросив в номер отеля рюкзак, я вышел на прогулку по Симферополю и в первую очередь направился в парк имени Гагарина – самый большой городской парк Крыма. Через этот парк медленно течёт, унося свои воды в залив Сиваш Азовского моря, закованная в гранит самая длинная крымская река Салгир. Вдоль неё в парковой зоне и частично по всему центру Севастополя устроена широкая набережная и проложены удобные прогулочные дорожки. Гуляя по парку, мне показалось, что я нахожусь не в Крыму, а в Санкт-Петербурге, и только не среднерусские деревья указывали мне на то, что я намного южнее северной столицы.

Немного юго-восточнее парка Гагарина, за несколько кварталов от него, в ходе моей симферопольской прогулки, перед моим взором предстал величественный Александро-Невский собор. Он был построен совсем недавно, на месте разрушенного советскими властями в 1930 году православного соборного храма. Стоя у стен пятиглавого белокаменного собора, я ощущал какое-то внутреннее спокойствие, и мне снова казалось, что я нахожусь где-то в центральной части Питера. Всё указывало на то, что я выбрал правильное направление для путешествия.

С юношеского возраста меня влекли природные и исторические достопримечательности полуострова Крым, но каждый раз моим мечтам что-то мешало. Однако в этот раз всё сложилось. После окончания прошлой зимой недолгой семейной жизни и утомительной весенней подготовки маршрута в самом начале лета я находился на пороге заветного пути по южному берегу Крыма.

В перевалочном пункте, в котором я остановился перед началом основного путешествия, городе Симферополь, кроме парков и храмов меня как историка и археолога интересовала главная историческая симферопольская достопримечательность – музей под открытым небом «Неаполь-Скифский». До истоков Симферополя, как города, мне пришлось преодолеть небольшой путь от Александро-Невского собора через квартал старой застройки к Петровской балке, расположенной на южной окраине города. Старая симферопольская застройка, протянувшаяся почти от самого центра города до юго-восточных склонов балки, произвела на меня неизгладимое впечатление. Оказалось, старый квартал Симферополя – историческое ядро досимферопольского крымскотатарского города Ак-Мечеть представляет собой нагромождение ветхой и серой малоэтажной застройки вдоль узких и коротких улиц. Единственной жемчужиной этого традиционного азиатского городского квартала до сих пор является мечеть Кебир-Джами, построенная больше пятисот лет назад.

Преодолев лабиринты старого симферопольского квартала, после полудня моего первого дня в Крыму я вышел на склон Петровской балки в районе улицы Археологическая. На вершине плато высотой двадцать метров я ожидал увидеть что-то вроде комплекса древних сооружений и погулять среди фундаментов монументальных зданий скифской эпохи. К моему разочарованию, я обнаружил лишь одну невысокую башню, и то, если верить записи на информационном табло, не оригинальной постройки, а реконструированной тридцать четыре года назад. Более того, я посетил интересную мне достопримечательность в понедельник, в единственный выходной на неделе. От башни-новодела в скифском стиле, как и от других археологических памятников этого историко-археологического музея: фундамента южного дворцового комплекса и мавзолея царя Скилура, меня отделял решетчатый металлический забор и закрытая на замок калитка.

Фиаско с «Неаполем Скифским» было первой, но, как в дальнейшем оказалось, не последней недоработкой моего безупречного плана-путешествия. Я жалел, что не записал в тетрадь режимы работы крымских музеев и досконально не ознакомился с их наполнением, а лишь указал адреса и маршруты, как до них добраться. Примирившись с тем, что мне уже никак не попасть на территорию археологического комплекса под открытым небом, я обошёл его с западной стороны и вышел в центр Петровской балки. На открытой местности дул сильный ветер, и, хотя солнце и пригревало, холодные порывы заставляли меня чувствовать легкий дискомфорт.

На восточной окраине балки, известной как Петровские скалы, я присел на крутом обрыве и достал из пакета купленные в дороге в симферопольском продуктовом магазине квас и караимские пирожки. Они были выпечены из слоеного теста и были начинены хорошим слоем рубленной баранины. Край пирогов, согласно крымско-татарским традициям, представлял собой витую линию в форме полумесяца.

Сидя на краю обрыва, уплетая пироги с квасом, я был защищён от сильного ветра скальным выступом, и настроение моё, недавно испорченное ситуацией с закрытым музеем, магическим образом улучшилось. Я смотрел вдаль на недавно построенные на левом берегу реки Салгир посреди частного сектора высотки и наслаждался традиционным симферопольским фастфудом. И только одна вещь выжигала мои внутренности и тогда на скалах, и намного раньше – все последние месяцы с самого начала прошлой зимы. В кармане шорт болталось моё обручальное кольцо. Я мог его вытащить и запульнуть вниз с обрыва, но пока делать это было рано, потому что я ещё не примирился с действительностью. Пока мне было нестерпимо больно расставаться с символом прошлой жизни. Но я рассчитывал, что в пути по южному берегу Крыма от севастопольского Херсонесского маяка до феодосийского Ильинского маяка я смогу ментально попрощаться с любовью, которая так внезапно покинула меня. Я надеялся, что в конце путешествия моя душа и сердце наконец освободятся от горечи потери.

Проведя около часа в безмолвной медитации на Петровских скалах, я в конечном итоге, доев все пироги, поплёлся обратно в отель, расположенный в центральной части Симферополя. Вечером, как я запланировал, меня ждал просмотр матча Шотландия – Чехия чемпионата Европы по футболу, а затем ранний отбой и долгий крепкий сон. Следующий день моей крымской эпопеи должен был проходить на территории Большого Севастополя между севастопольской бухтой и Балаклавой.

Глава вторая. Севастополь.

В моей тетради путешествина было отмечено, что из Симферополя до Севастополя можно доехать на междугороднем автобусе, преодолев чуть меньше ста километров в среднем за два часа. Автобусы по этому маршруту ходят круглосуточно с небольшим интервалом сразу с трёх из четырёх симферопольских автовокзалов: Центрального, Курортного и Западного. Я выбрал Центральный и ранним утром второго дня моего крымского путешествия, достаточно хорошо выспавшись и отдохнув, отправился к самой западной точке южной части Крыма.

По дороге в город-герой Севастополь я наблюдал из окна автобуса за мелькающими мимо меня пейзажами на стыке равнинного и горного Крыма. Я видел, как городская застройка на окраине Симферополя сменилась холмистой долиной с полями и виноградниками. На середине дороги ближе к Бахчисараю холмы стали выше, появились скалы и редкие лесные массивы. Море показалось только в конце пути, когда автобус спускался по улице Героев Севастополя в сторону севастопольского автовокзала.

В самом Севастополе, не доезжая пары километров до автовокзала, по предварительной договоренности с водителем я вышел напротив высоты Малахов курган. На этой возвышенности сейчас расположен одноимённый мемориальный комплекс, посвященный двум героическим оборонам Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн. На территории значимого для каждого русского человека мемориала я, конечно же, долго бродил среди зеленых насаждений и рассматривал памятники, мемориальные доски и выставленную здесь военную технику. В конце прогулки я зашел в помещения башенного бастиона 1854 года постройки и ознакомился с экспозицией музея. Одним словом, на Малаховом кургане я до глубины души проникся героической военной историей Севастополя.

После прогулки по Малахову кургану я отправился с рюкзаком за плечами на вторую высоту, входящую в самое большое музейное объединение Крыма, известное как «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя». Помимо Малахова кургана в него входит мемориальный комплекс «Сапун-гора» и ещё четыре памятных исторических объекта. На Сапун-горе я также, как и на Малаховом кургане, долго бродил по исторической возвышенности и знакомился с местной экспозицией, и в том числе осмотрел диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Диорама на Сапун-горе имеет длину двадцать пять с половиной метров при высоте в пять с половиной метров. Её создавали около семи месяцев три художника студии имени М. Б. Грекова, отдав дань памяти великим людям Великой войны. Сюжеты полотна, рассказывающие о героическом штурме, глубоко проникли в мою душу, и я ещё долго не мог отойти от масштабов увиденного.

Третьим в списке севастопольских достопримечательностей, которые я хотел посетить, был главный архитектурный символ города – «Памятник затопленным кораблям», расположенный в море на искусственной гранитной скале в двадцати трёх метрах от набережной Приморского бульвара. Этот важнейший для Севастополя монумент был возведён в 1905 году к пятидесятилетию обороны Севастополя, произошедшей в ходе Крымской войны. Он представляет собой колонну высотой семь метров с двуглавым орлом и большой императорской короной на вершине. Колонна была возведена в честь затопленных парусных кораблей, преградивших морской путь для неприятеля в бухту Севастополя.

Между главными достопримечательностями Севастополя я передвигался на муниципальных автобусах, номера которых я заранее записал в своей тетради путешественника. К тяжести рюкзака я уже давно привык, и мне было довольно комфортно путешествовать по красивому черноморскому городу – «Городу русских моряков». В центральной части Севастополя, гуляя по набережной и скверам, я жутко проголодался и поэтому отведал главные севастопольские блюда – макароны по-флотски и рыбу по-севастопольски. Кроме того, с собой в дорогу для перекуса я предусмотрительно захватил жареную барабульку – морскую рыбку из семейства окунеобразных с нежным мясом без характерного острого рыбного привкуса.

После плотного обеда в центре Севастополя я отправился на Карантинный мыс исправлять своё фиаско с «Неаполем Скифским», посетив музей-заповедник «Херсонес Таврический». На его территории я вполне удовлетворил своё желание побродить среди развалин античных зданий. Остатки центральной площади, амфитеатра, базилики и крепостных стен вполне утолили мой интерес к античной истории Крыма.

Погуляв между античных развалин, во второй половине дня вторых суток прибывания в Крыму я отправился на самый юго-запад Севастополя к мысу Херсонес. С 1816 года на этом мысе стоит пятиэтажный маяк высотой тридцать шесть метров, обеспечивающий безопасный проход кораблям в порт Севастополя. В годы Великой Отечественной войны он был разрушен и снова восстановлен только в 1950 году. Согласно севастопольской легенде, под Херсонесским маяком полегли последние советские защитники Севастополя 1941 года.

Пеший путь к Херсонскому маяку начался у меня от автобусной остановки, расположенной на одноименной улице. К сожалению для меня, всю вершину мыса Херсонес сейчас занимает воинская часть, и на её территорию посторонним проход запрещён. Максимально приблизиться к маяку возможно, только если обойти воинскую часть по прибрежной тропинке с юга или севера. Однако возле остановки я обнаружил, что на улице Херсонесский маяк расположен глухой деревянный забор с небольшим проходом шириной не больше метра в сторону дикого пляжа в бухте Фонари. Именно через этот проход я и решил подойти насколько это возможно близко к самой западной точке южной части Крыма. При самом входе в портал я заметил, что кто-то специально для туристов прибил табличку со стрелкой в сторону пляжа, значит, я шёл в правильном направлении. Повинуясь указателю, я двинулся к морю, тем более я чувствовал, что очень хочу искупаться.

По белой известняковой тропинке среди низкорослой зелёной травы к морю я шёл пару минут, любуясь белыми парусами небольших яхт, плывущих по ровной морской глади. Уже у самого берега я разглядел, что всё побережье вдоль и поперёк завалено громадными булыжниками и подходов к воде совсем немного, а там, где к воде можно было подойти, валялись коряги, выброшенные морем на берег. Одним словом, пляж был самым диким из тех, которые мне довелось увидеть за тридцать два года моей жизни. Отдыхающих было совсем немного, всего лишь пара-тройка человек. Они не обращали на меня никакого внимания, когда я шёл мимо них. Все они загорали и наблюдали красоту синего моря и безоблачного неба.

Пробираясь по нагромождению булыжников, я всё ближе и ближе подходил к Херсонесскому маяку. Где-то в метрах тридцати от него я заметил на берегу ровную бетонную площадку и расположенную на ней деревянную лавочку, возле неё я и сделал привал. Я скинул с себя рюкзак, разделся и наконец-то окунулся в море. Черноморская морская вода магическим образом освежила меня и придала сил. Ещё больше сил у меня появилось, когда после купания я расположился на затвердевшей от солнца и соленой воды лавочке и перекусил жареной барабулей.

От места моего расположения мне было видно, что к Херсонесскому маяку вела узкая песчаная тропинка и заканчивалась она у высокого двухметрового основания площадки, на которой стоял сам маяк, окруженный сеткой-рабицей. Передо мной открывался чудесный вид на башню-маяк, и я, конечно же, сделал фотку на мой смартфон. У меня появилась фотография первого маяка из череды крымских маячных сооружений, которые я планировал запечатлеть, двигаясь по ЮБК с запада на восток. В ту минуту, когда я сделал снимок, у меня официально начался задуманный мной пеший поход. Посидев ещё немного на одинокой лавочке и полюбовавшись парусниками, я накинул на плечи рюкзак и двинулся в сторону мыса Фиолент, где меня ждала площадка для палатки на закрытой территории одного из севастопольских кемпингов, известного как «Дом дядюшки Хэма». До него мне необходимо было преодолеть пятнадцать километров пути, идя по дорогам вблизи побережья с подъёмом от уровня моря на высоту до ста семидесяти метров.

Дорогу до мыса Фиолент я преодолел за три с половиной часа, оказавшись на территории кемпинга уже после заката. Идти было комфортно и не тяжело, хотя уже ближе к финишу я стал ощущать скопившуюся за целый день усталость. В почти сумерках я пришёл на место ночёвки, установил палатку и начал готовится ко сну, но только вот при размещении я пообещал хозяину гостевого дома Михаилу принять участие в ужине на свежем воздухе, на который, как оказалось, традиционно собирались все постояльцы. Я мог, конечно, отказать, но это было бы некрасиво, да и я немного проголодался.

Владелец кемпинга и рядом стоящего гостевого дома, крупный бородатый мужчина лет шестидесяти с благородной сединой, в тот вечер приготовил в мангале для всех постояльцев мидии. Угощение было поистине восхитительное, особенно оно понравилось тем, кто запивал мясо местных моллюсков белым вином. Я же, в свою очередь, как и планировал, держался от алкоголя подальше и пил обычную бутилированную воду.

После ужина гости «Дома дядюшки Хэма» расставили лавочки и уселись у проектора смотреть матч Франция – Германия чемпионата Европы по футболу. Я же к этому времени уже дико устал и, после непродолжительной беседы с постояльцами, пожелав всем спокойной ночи, улегся в спальный мешок в своей палатке. От громких криков и возгласов выпивших болельщиков меня спасали как кстати захваченные мной в путешествие беруши.

На следующий день, поднявшись почти с рассветом, я рассмотрел территорию, прилегавшую к гостевому дому. Окружающая местность имела небольшой уклон в сторону моря и мыса Фиолент, зелёная трава на ней была скошена до уровня газона, одним словом, кругом всё было облагорожено и безопасно. Кроме моей одноместной палатки у гостевого дома стояли ещё три больших палатки, каждая из которых была рассчитана на двух-трёх человек. В них остановились семьи, каждый год приезжающие сюда для экономного пляжного отдыха. В основном они ходили купаться на Яшмовый пляж чуть восточнее мыса Фиолент и вечерами ездили проводить время в центр Севастополя.

Как и многие туристы, посещающие Севастополь и его окрестности, я тоже хотел побывать на Яшмовом пляже на мысе Фиолент и преодолеть восемьсот пятьдесят ступенек, спускаясь к нему по лестнице. Конечно же, спуск и подъём я планировал совершить налегке, без поклажи у себя за спиной.

Впервые ступеньки в склоне мыса Фиолент, ведущие к Яшмовому пляжу, были вырублены монахами местного Свято-Георгиевского монастыря. Затем год за годом спуск к пляжу облагораживался монашеской братией и местными властями. В 1999 году так называемая «Лестница здоровья» стала доступна массовому туристу, и к ней потекли толпы отдыхающих, желающих проверить свои физические возможности и отдохнуть на широко известном и труднодоступном севастопольском пляже.

От гостевого дома и кемпинга до места спуска к Яшмовому пляжу мне нужно было пройти всего пару километров. И преодолеть это расстояние я смог за каких-то полчаса.

Перед началом самого спуска недалеко от первых ступенек «Лестницы здоровья» я предусмотрительно позавтракал в «Монастырской чайной». Еда и напитки в этом своеобразном православном кафе были дешёвые и очень вкусные. Несколько монастырских пирогов я захватил с собой и съел их, запивая кофе навынос на смотровой площадке, известной как «Беседка-ротонда А.С. Пушкина» 2011 года постройки. С беседки Пушкина открывался потрясающий вид на спокойное тёмно-синее море, мощные скалы мыса Фиолент и на Свято-Георгиевский монастырь, который в 1820 году посетил великий русский поэт. В тот момент в беседке на краю Фиолента кроме меня вокруг не было ни души, и я чувствовал единение с крымской природой и проникался атмосферой теплого южнобережного раннего утра.

После замечательно проведенного времени в беседке А. С. Пушкина я начал спуск к пляжу по лестнице, расположенной вблизи одного из нижних храмов Свято-Георгиевского монастыря. К моей радости, я обнаружил, что для удобства отдыхающих по всей длине лестницы были установлены ограждения с перилами и лавочки между лестничными пролётами. Кое-где между маршами я видел нестационарные торговые точки, предлагающие еду, напитки и сувениры. Я был рад, что в те часы моего второго дня путешествия по Крыму, когда я спускался от храма к пляжу, торговцы ещё только раскладывали свой скарб, а в тени деревьев чувствовалась прохлада. В целом мой спуск к пляжу был вполне комфортным.

Сам Яшмовый пляж, после видов дикого севастопольского пляжа у Херсонесского маяка, показался мне просто потрясающим. Недаром он считается одним из самых лучших на крымском побережье. Он покрыт мелкой разноцветной галькой с встречающей иногда яшмой, и, конечно же, вода у берега этого пляжа почти всегда кристально чистая. Его ширина где-то метров двадцать пять, а длина около пятисот метров. Перед началом летнего сезона для туристов на пляже местные жители размещают деревянные настилы, шезлонги и устанавливают небольшие магазинчики, а также приводят в порядок кабинки для переодевания. В начале июня, когда я оказался на Яшмовом пляже, работы по благоустройству инфраструктуры шли полным ходом, всё должно было быть готово к началу высокого сезона. Всё только начиналось, и только акватория у пляжа уже была ограничена буйками.

На Яшмовом пляже я прогулялся от начала до конца, искупался и полюбовался видами на две скалы, расположенные в море в ста сорока метрах от пляжа. На одной из них, названной Крестовой, располагается семиметровый крест, установленный в 1991 году вместо белокаменного, разрушенного в первые десятилетия советской власти. По легенде, он был установлен в память о обретении иконы Святого Георгия, которую нашли в тех местах греческие моряки, потерпевшие кораблекрушение.

Высота Крестовой скалы составляет около тридцати метров, и если подплыть к ней, то можно выйти к кресту по специально высеченным в скальной породе ступенькам. У меня, конечно, была мысль подплыть, но я не хотел долго оставлять без присмотра на пляже свою одежду и поясную сумку с вещами. Людям, конечно, нужно верить, но всегда надо быть начеку.

По лестнице к Яшмовому пляжу я спускался, наверное, минут пятнадцать, обратный путь в восемьсот пятьдесят ступенек я преодолел за сорок пять минут, иногда останавливаясь посидеть на лавочках, перевести дух и отдохнуть. У меня нет лишнего веса, вроде и сердце в порядке, но подъём от пляжа к храму не оказался таким простым, как я предполагал. Но всё же я это сделал, очередная галочка в тетради была поставлена, дальше меня ждали достопримечательности Балаклавы и её окрестностей.

Глава третья. Балаклава.

К городу Балаклава, входящему в район города Севастополь, я отправился после возвращения с Яшмового пляжа, снятия палатки и укладывания своих вещей обратно в рюкзак, а также после вынужденной беседы с гостеприимным хозяином моего ночлега Михаилом.

Перед самым выходом в сторону Балаклавы владелец «Дома дядюшки Хэма» окликнул меня словами: «Алексей, вы уже уходите? Будьте так добры, зайдите на пару минут на веранду отведать чая».

На доброе приглашение гостеприимного хозяина мне было очень неловко отвечать отказом, поэтому я согласился, скинул рюкзак, поднялся на открытую веранду и присел за накрытый стол. На его белой скатерти я увидел, как пыхтел самовар, стояли чашки с блюдцами, а вокруг них в пиалах лежали восточные сладости и кизиловое варенье. Картина с душой накрытого стола ещё больше расположила меня к Михаилу, и поэтому за чаем мы провели достаточно открытую беседу. Он рассказывал о своём быте, о планах по расширению территории гостевого дома, расспрашивал меня о целях моего посещения Крыма и делился интересными историями о жизни на южном крымском побережье. Я, в свою очередь, вкратце рассказал о своём плане пройти пешком по ЮБК и поделился свежими впечатлениями о Яшмовом пляже и его окрестностях. Михаил слушал мой рассказ внимательно, с серьезным выражением лица, и я думаю, он по достоинству оценил мою идею и проникся планом моего путешествия.

В самом конце нашей беседы, когда я уже напился чая и наелся крымских сладостей, когда снова накинул на плечи рюкзак и, попрощавшись, собирался уходить, Михаил, пожимая мне руку, сказал: «Лёша, будь осторожней в своём пути, тебя может ожидать всё что угодно, как говорится, вода, огонь и медные трубы могут встать перед твоей заветной целью, но не теряй присутствия духа, Крым благоволит хорошим людям. И тебе обязательно нужен головной убор». Тогда его слова я не воспринял и почти пропустил мимо ушей, но в дальнейшем в дороге по южному берегу Крыма напутствие коренного крымчанина, загорелого бывшего моряка с пробивающейся сединой в бороде и волосах, я вспоминал неоднократно.

Из-за задержки с чаем в «Доме дядюшки Хэма» от мыса Фиолент в сторону Балаклавы я отправился уже ближе к полудню. В третий день путешествия по Крыму мне нужно было пройти по пересечённой местности вдоль покрытых асфальтом дорог около пятнадцати километров, преодолев спуски и подъёмы по холмам высотой до двухсот девяносто метров над уровнем моря.

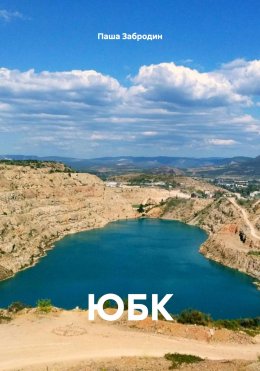

На середине пути к Балаклаве я планировал посетить Кадыковский карьер, рельеф которого под определённым углом образует форму сердца. В этом карьере когда-то в давние советские времена шла активная добыча особого рода известняка, однако в начале нашего двадцать первого века выработку остановили, и без людского контроля дно карьера быстро заполнили прохладные подземные воды ярко-бирюзового цвета. По стенкам свободной от воды части карьера сейчас расположены оранжевого цвета террасы с петляющими грунтовыми дорожками до трёх-пяти метров шириной. В отсутствии человека стены карьера деградируют и обваливаются, что небезопасно, но проход к так называемому озеру-сердцу ничем не ограничен.

Когда я шёл к карьерному озеру, погода над Большим Севастополем стояла безоблачная и не жаркая, с моря дул слабый и прохладный ветерок, и я бодро с рюкзаком за плечами уходил на северо-восток в сторону Балаклавы в обход села Флотское. Согласно моим тетрадным записям, дорога должна была не сильно плутать, и её пятнадцать километров я планировал преодолеть за два с половиной часа. Плюс время на остановку у Кадыковского озера. Однако в действительности за два часа я добрался только до местности у карьерного озера, преодолев только половину пути до Балаклавы. Оказалось, что средняя скорость по пересечённой местности в два раза меньше средней скорости по ровной дороге без перепадов высот, этого я, к сожалению, в подготовке путешествия не учёл.

Видя с возвышенности расположенное в низине бирюзовое озеро, для экономии времени я сошёл с дороги с твёрдым покрытием и двинулся через ближайшее виноградное поле напрямик к карьеру. Над самой моей головой ярко светило солнце, а у края карьерной котловины стоял свадебный кортеж и толпились люди. Фотограф из свиты жениха и невесты, приехавших запечатлеть себя и начало своего брака у рукотворного водоёма в виде сердца, делал на память для молодожёнов фотографии. Из-за него мне пришлось подождать у края карьера в ожидании, когда они, молодожёны, отфоткаются. Я искренне не хотел им мешать своим попаданием в кадр.

За заветным кадром озера в виде сердца я спускался минут десять. Я не пошёл вдоль террасных дорог, а двигался напрямик по каменистым склонам, расположенным между террасами. Это, само собой, оказалось не особо безопасным путём, и своим передвижением я даже вызвал небольшой камнепад, но мне хотелось как можно быстрее сфотографировать водоём с наилучшего ракурса и скорее ретироваться. Вид молодожёнов, ещё не уехавших от карьера и радовавшихся началу супружеской жизни, наводил на меня тоску. Кольцо в кармане шорт, ненадолго подзабытое, снова стало напоминать о моей прошлой, так внезапно прерванной счастливой жизни.

После фоток у озера я вышел на северной стороне Кадыковского карьера на улицу Новикова, идущую прямо до балаклавской бухты. Мне предстояло пройти четыре километра, идя по обочине трассы, спускаясь с высоты в сто шестьдесят метров до уровня моря. В отличие от подъёма, идти вниз с рюкзаком за спиной было достаточно легко, и у меня даже открылось второе дыхание. Атмосфера вокруг снова стала казаться приятной и добродушной. Дорога была достаточно пологой, и вокруг меня стелились бесконечные поля, переходящие на горизонте в холмы. Со временем в течении моего пути ближе к Балаклаве на обочине дороги появились отдельные деревья, переходящие в заросли, видимо, искусственно посаженные. В какой-то момент в тени деревьев, после очередного резкого поворота дорога до Балаклавы повернула строго на юг к морю, и холмы подошли вплотную к обочине. Хорошо, что при этом по левой стороне трассы я обнаружил тротуар, и мне стало идти намного безопаснее.