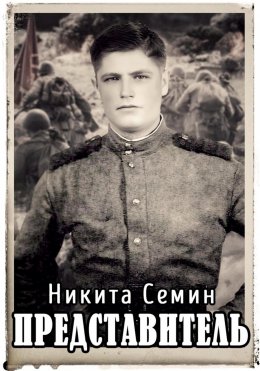

Представитель

Глава 1

Октябрь 1937 года

Страна шумела. Страшное слово «война» вновь прокатилось по ней. Да, к этому готовились. И материально, и морально – агитация шла по всем уровням. Но все равно объявление о выдвижении наших войск стало для народа шоком. Ведь до этого главный тезис в нашей доктрине был не просто «малыми силами на чужой территории», но и действовать мы начнем лишь «при агрессии». То есть, сами ни на кого нападать не планируем. А тут… Но обо всем по порядку.

Два месяца назад Гитлер все же сделал свой ход – напал на Францию. Долгое стояние возле границы его войск не прошло бесследно. Французы привыкли к войскам Рейха стоящим через границу. Многие из простых солдат даже завести знакомства умудрились. А немцы полностью срисовали основные места размещения войск республики, базирование ее авиации и точки размещения штабов. Как итог – первый удар был не только массированным, но и безумно точным. Скопированные у нас «колокольчики», которые немцы назвали «ферблюмами» (огненный цветок) ночью произвели несколько залпов, уничтожив приграничные аэродромы французов. Дальше в дело вступила немецкая авиация, все же снарядов для новейших установок у Вермахта пока было не много. И на головы проснувшихся от удара «ферблюмов» французских солдат посыпались бомбы. Большая часть войск, стоявшая на границе с Рейхом, оказалась либо уничтожена, либо обращена в бегство. Штабы французов разбомбила люфтваффе. Началось беспорядочное и даже паническое отступление. Рейх катком накатывал на расслабившихся от полугодичного пустого стояния французов, не встречая никакого сопротивления.

Когда я узнал подробности вторжения, то перед моими глазами встала картина, как примерно также в прошлой жизни Рейх атаковал СССР. Дальше по моему мнению ждать было нельзя – захватив Францию, Гитлер додавит Испанию, уже подписал соглашение о сотрудничестве с Италией и довольно быстро сможет подмять под себя Восточную Европу. Замаемся его потом назад загонять. «Паровозы нужно давить, пока они чайники»!

Вот только с нашей стороны Рейх был прикрыт Польшей. И чтобы мы уж точно не смогли легко до него добраться, Гитлер «сделал ход конем» – подтвердил вместе с англичанами претензии поляков на Тешинскую область. Как итог – Чехословакия лишилась еще одного куска территории, а в Варшаве устроили праздник в связи с присоединением и возвращением исконных земель. Двинуть войска в Польшу, фактически информационно заявить, что мы «против». Даже если мы и «не против», а хотим «просто пройти мимо до Рейха, транзитом», враг выставит наши действия именно в таком свете. И тогда многие лояльные поляки обернутся против нас.

Как добиться хотя бы нейтрального отношения со стороны властей Польши и населения к тому, чтобы они беспрепятственно пропустили нас на границу с Германией, было посвящено отдельное заседание Политбюро. На котором я тоже присутствовал, хоть и не входил в состав этого органа власти.

Ворошилов как обычно предлагал просто вдарить, да еще и ссылаясь на меня! На то самое мое выступление на нашем собрании, когда я сказал, что «бить надо первыми». Другие члены политбюро сомневались. Наша экономика хоть и вставала на ноги, однако при начале войны непременно начнутся трудности, причем в первый же год. Тут и недостаток, пока еще, тракторов и грузовиков для сельского хозяйства, ведь вместо них придется увеличивать производство военной техники – на поле боя ее потеря неизбежна, а текущий выпуск не достаточен, чтобы оперативно ее заменять. К тому же было непонятно – насколько эффективна наша армия стала после реформы. Хватит ли ее, или придется проводить еще и мобилизацию? А это – отрыв части трудоспособного населения от работ на заводах и в полях. Каганович, отвечающий за дороги, упирал на логистику – провод военных грузов значительно осложнит всю схему поставок и контейнерных перевозок, которая у нас развивается уже несколько лет. Опять же с моей подачи. И это те проблемы, что лежали на поверхности, а сколько есть еще скрытых?

– Да и не дадут нам поляки просто проехать по своим землям, – подвел черту в своей речи Лазарь Моисеевич.

– А что скажет на это товарищ Огнев? – вдруг обратился ко мне Сталин.

– Без информационной и дипломатической подготовки двигать войска нельзя, – начал я. Над ответом я уже подумал, и кое-какие наметки, как выйти из положения и добиться цели, у меня были. Вот я и начал их излагать. – Наша задача – убедить польское правительство, что пропустить нас к Германии для них – либо выгодно, либо наименьшая из проблем. И выход есть.

– Какой тут может быть выход? – фыркнул Калинин.

– Сейчас в Польше – эйфория от приобретенных земель, – проигнорировал я его реплику. – Но через наших дипломатов необходимо вкинуть полякам мысль: а что дальше? Но в обязательной связке с другой мыслью: как только Гитлер закончит с Францией – они следующие. И чтобы этого не допустить, нужно «прикрыться» кем-нибудь – например, нами.

– Что-то я не улавливаю суть ваших мыслей, товарищ Огнев, – нахмурился Калинин. – Можно поподробнее?

– Да, – кивнул я. – Я предлагаю следующий план действий: первое – мы признаем, как и Германия с Англией, за поляками Тешинскую область. Этот шаг позволит хотя бы начать с ними переговоры, да и не отвернет от нас население этой страны. К тому же признаем на основании «воссоединения исконных земель». В принципе, этот тезис в долгосрочной перспективе выгоден и нам.

– Каким образом? – заинтересовался Сталин.

– Так Варшава когда-то входила в состав Российской империи, – усмехнулся я. – И русский язык там до сих пор помнят и знают. При необходимости и если появится возможность – можно и всю Польшу объявить «исконно русской».

Мои слова не нашли отклика у членов политбюро, но и резко негативно никто пока высказываться не стал.

– Второе, – продолжил я. – На каком основании Рейх вторгся во Францию? Мнимая угроза своей безопасности? Это чушь и понимают это все, даже далекие от политики люди. Зато предлог какой – во Франции много коммунистов, от них исходит угроза для Рейха, пойдем бить им морду! Так ведь и в Польше хватает социалистов и коммунистов! Так почему бы следующей целью после Франции не стать Варшаве? Третье – чтобы поляки не стали после такой постановки вопроса гнобить наших людей, верных прогрессивной идее коммунизма, уже стоит намекнуть на наше неудовольствие. Что тогда не Рейх, а мы сами придем к ним защищать наших товарищей. И своими действиями Варшава сама развяжет нам руки! Так мы еще и воспользуемся их же тезисом – о защите своих людей, той формальной причиной, по которой они оттяпали у Чехословакии часть территории. И тогда фактически Польша оказывается между молотом и наковальней! Выход из этой ситуации один – отойти в сторону и дать нам сцепиться между собой. Они буквально сами нам его предложат!

– Но ведь Франция первая ввела войска на чужую территорию, – заметил присутствовавший на заседании Литвинов. – Гитлер и воспользовался этим предлогом, оправдывая свои действия на международной арене.

– По просьбе действующего правительства, которое мы, на секундочку, признали, – заметил я. – Причем для защиты испанцев от интервенции со стороны Италии. То есть, еще одной страны, которая первой и ввела свои войска на чужую территорию. Даже можно это вынести в лозунг какой: гражданская война – борьба самих граждан за свое будущее. Любой, кто вмешивается извне, должен быть остановлен.

– Но ведь мы поставляем им оружие, технику, людей, – ехидно заметил Калинин. – Тогда мы тоже должны быть остановлены?

– Но регулярные части мы не вводили, – заметил я. – А поставки делают все страны, просто для разных сторон конфликта. Формально – никто до итальянцев в войну в Испании не влезал. Французы пришли по просьбе Торибио. А Рейх напал на них самовольно. Чувствуете разницу?

Вот теперь члены политбюро задумались. Я видел, как им не хотелось влезать в «чужую», как они считают, войну. Но я понимал, что именно сейчас у нас еще есть шанс остановить Гитлера на чужой территории. Иначе придется делать это позже, уже на своей и с гораздо большим напряжением сил. То заседание так и не пришло к однозначному решению. Вопрос оказался отложен.

– Ты не понимаешь, Сергей, – объяснял мне Григорий Константинович после заседания, почему члены политбюро медлят. – Ты не участвовал сам в войне. А каждый из нас ее прошел. Это страшно! Но главное – война непредсказуема. Иногда кажется – вот она, победа, и в последний момент враг делает неожиданный ход. Создает новый союз. Бывшие соратники вдруг ударяют в спину. Ввязавшись в драку нельзя предсказать ее исход.

– Если сейчас этого не сделать – нам все равно эту драку навяжут, но уже по чужим правилам. И тогда будет в разы больнее и непредсказуемее, – мрачно предрек я.

Однако был один человек в политбюро, который мне поверил. Сталин. И на втором заседании, которое прошло уже без моего участия, он «додавил» сомнения, и решение было принято. Началась работа по изложенному мной плану.

Признание за Польшей Тешинской области не обошлось без некоторого недоумения в нашей собственной стране со стороны интеллигенции. Но Жданов не зря находился на своем посту, хотя по слухам его и собирались сменить на Александрова. Но видимо Андрей Александрович «мобилизовался», когда я еще до своего назначения в Информбюро фактически забрал у него часть пропагандистского сектора и даже косвенно начал влиять на формирование внутренней повестки дня в СССР. Как итог – людям объяснили, что Польша не совершила ничего плохого, просто вернула свое, как мы во время гражданской войны отбивали свои земли из-под контроля белых.

Среди поляков официальное признание СССР за ними права на часть Чехословакии тоже было принято на «ура» и наши позиции у соседей не пошатнулись. А дальше уже включился в работу я и Литвинов.

Нагнать жути на польское общество оказалось на удивление не сложно. Успехи Гитлера, всего за месяц прошедшего половину северной части Франции, воодушевляли их недолго. Как только удалось донести до простых людей мысль, что они могут оказаться следующими – на пороге польского Сейма образовались митинги обеспокоенных граждан. С помощью информбюро я смог работать гораздо шире, и донести желание СССР помочь французам в борьбе с «коричневой чумой» оказалось легче, чем когда был под началом Григория Константиновича. Люди буквально требовали от своего правительства «дать этим безумным русским воевать за чужие интересы, чтобы не подставлять свою голову». Это конечно не прошло мимо внимания Гитлера, и часть войск он на всякий случай снял с французского театра военных действий, придвинув их к границе с Польшей, с четким намеком «сидите и не рыпайтесь». Вот только это лишь усилило панику поляков, которую мы старательно нагнетали, и к концу сентября президент Мосцицкий и «санация» – военный кабинет, который реально и правил Польшей, сдались. СССР был обещан «зеленый коридор» для проводки наших войск до границы с Рейхом.

После чего первого октября Левитан объявил о начале военной операции Советского Союза с целью помощи французским и испанским коммунистам в их нелегкой борьбе с Германским капитализмом и имперскими идеями о возрождении Великой Германии. Для прошедших и еще помнящих империалистическую войну людей, немцы были знакомым и понятным врагом. Но тогда они сражались за интересы императора, а сейчас – за идеалы коммунизма. Да, воевать в чужой стране, когда мы нападаем первыми, было пожалуй самой дикой мыслью для народа и вызывало подспудное отторжение. Но так как воевать должна была регулярная армия, а не мобилизованные мирные жители, да и пропаганда работала не сложа руки, наш народ хоть и роптал, но больше старики и по привычке. Молодежь же горячо приветствовала решение Политбюро об отправке войск и даже иногда упрекало – почему не сделали этого раньше. Появилось и немало добровольцев около военных комиссариатов, желавших записаться в армию.

Однако за событиями в Европе внимательно следили и по другую сторону земного шара. Американцы, почти полностью сократившие поставки каких-либо товаров в нашу страну, когда мы начали поддерживать испанский Народный фронт, с удовольствием не только переключились на поставки своей техники, в том числе и военной, Германии, но и стали вооружать Японию. И когда прошла весть об отправке нескольких наших дивизий к границам Рейха, они сделали свой шаг, который я абсолютно не ожидал.

В середине октября совместные американо-японские войска атаковали Китай, выставив часть войск на границе с СССР в Манчжурии. И стало понятно – стоит нам начать проигрывать в разворачивающейся на карте Европы партии, формальная граница их недолго будет удерживать. Над Дальним Востоком нависла угроза атаки и прямого вторжения, вынуждая срочно перебрасывать часть армии туда. И США силами японцев вполне могли открыть для нас «второй фронт» – крайне неудобный и очень болезненный.

Глава 2

Октябрь – ноябрь 1937 года

Я сидел в кабинете и пытался понять – каким образом США и Япония вдруг «спелись»? Ведь я очень хорошо помнил, что в прошлой жизни США яро боролись с Японией во вторую мировую, а уж их фильм «Перл-Харбор» стал символом этой борьбы. Так что произошло, что изменилось?

Пришлось запросить в Информбюро подборку газет по теме событий на Дальнем Востоке и регионе в целом. Потратил я на ознакомление с ними два дня. Но иначе нельзя – не понимая, в чем дело, легко «наломать дров». И время оказалось потрачено не зря.

Собственно произошло примерно то, о чем я стал догадываться, когда Германия на пару лет раньше начала свое вторжение во Францию. Мое косвенное вмешательство. Развитие контейнерных перевозок привело к более ускоренному развитию не только центральных частей страны, но и отдаленных регионов. Даже я бы сказал, на них это сказалось в первую очередь, ведь главная проблема их развития – логистика и доставка товаров. Как итог – наше влияние на Дальнем Востоке усилилось, что позволило наладить контакты с китайскими коммунистами и оказать им существенную помощь в борьбе против Японии. Маньчжурия, захваченная японцами в 1932 году, еще формально была под их влиянием, но уже только центральные города и ветки железных дорог. Но по местам, где солдаты японского императора не ходили, свободно передвигались отряды Мао Цзэдуна. И при поддержке советским оружием они сумели заставить японцев не выходить из городов дальше, чем на пару километров и только крупными соединениями. Как итог – популярность Мао и коммунистической партии в Китае выросла. А вот США предпочитали видеть в Китае лишь одну власть – Чан Кайши, который по их мнению способен был установить в стране демократию по их образцу. Но Чан Кайши все больше терял влияние и власть. Настолько, что Мао пустил слух о том, что он хочет продаться японцам и вернуть свою власть на их штыках. Этот тезис, умело распространяемый коммунистической партией Китая (КПК) подорвал доверие к Чан Кайши даже у близких сторонников. Слишком уж патриотичными были китайцы и буквально ненавидели своих островных соседей. Как итог – к 1937 году Мао сумел взять Пекин, а остатки Гоминьдана ретировались на юг страны, и поддерживать внутри Китая американцам стало некого. И они сделали «финт ушами».

Уж не знаю, почему на это согласились японцы, с их-то высокомерием по отношению к «гайдзинам», но подозреваю, что без участия Великобритании, чьи позиции при дворе императора были сильны, не обошлось. Как итог – США получили право на основание нескольких военных баз на побережье Китая в обмен на поставку своих военных кораблей Японии. Кроме этого США получили право беспошлинной торговли на всех завоеванных Японией территориях. И теперь они кровно заинтересованы в успехе японцев, а попутно и давят коммунистический режим в Китае чужими руками. Кстати, пару баз на юге Китая, которые еще подконтрольны Чан Кайши, они уже начали оборудовать, что только добавило «веса» слухам о том, будто Чан Кайши продался японцам – ведь США не скрывали свой союз с этой страной.

Вот что значит, отстал от жизни и совсем не следил за тем, что происходит в мире!

***

Леон Блюм был в панике, хоть и старался на публике не показывать этого. Но успехи Рейха пугали его до колик в животе. А ведь казалось, что граница Франции с Германией на замке! Столько сил было вложено после окончания прошлой войны в фортификационные сооружения, которые должны были стать неприступным бастионом против германцев, но по факту они не смогли их задержать даже на день!

Это не выносилось для широкой общественности. Да что там говорить – контрразведка всеми силами старалась утаить один единственный факт, который стал решающим в первом дне войны – успешная работа диверсионных групп Вермахта и. предательство. А как еще это назвать?

Полгода стояния друг напротив друга не прошли даром. Среди солдат оказалось достаточно много ветеранов прошлой войны, которые еще помнили ее последние дни – когда сил ни у кого почти не осталось, и нередко они выходили из окопов «в гости» друг к другу. А тут – и войны-то нет, так почему не завести разговор, узнать, как живется в Германии сейчас, любит ли народ этого их рейхсканцлера или нет? Любопытство – страшная вещь, а уж любопытство французов сравнимо с воспеваемым в стихах женским. Так за полгода образовались устойчивые посиделки простых солдат друг с другом. И германцы воспользовались этим!

Для всех вокруг и даже для своего народа (особенно для него!) рассказывается сказочка, что основным фактором ошеломительного прорыва стало скопированное у русских оружие. Это так, но лишь отчасти. Эти ракетные установки не смогли бы вскрыть укрепленные ДОТы и блиндажи, что составляли линию защиты. И враг это понимал, потому и применил их лишь по аэродромам. Вот где они проявили свою наибольшую эффективность! А вот ДОТы… их взяли почти без боя.

Сыграли на чистой психологии. Как сейчас понимал Блюм, собирая информацию буквально по кусочкам, Абвер в этом Рейхе работает на редкость эффективно. Была проведена работа с германскими солдатами, которые наладили связи со своими французскими «коллегами». В нужный момент они, как обычно, пришли «в гости». Но не одни, а с «приятелями». Понятно, что в сами ДОТы французы при таких посиделках никого не пускали. Но не в этот раз. «Посиделки» начались вечером и, уж как у немцев это удалось, но без вина не обошлось. К середине ночи «приятели» германских солдат сумели уговорить французов «показать им великолепное фортификационное сооружение, которое не под силу построить даже Великому Рейху». Сыграли на чувстве гордости французского солдата за свою страну. А там, где это не получалось, «играли» от противного – демонстративно не верили, что Франция могла построить хоть что-то толковое в военном деле. Учитывая, что Германия легко взяла под свой контроль Австрию, желание «доказать» что с Францией такой маневр «не катит», да еще усиленное спиртным, было велико. Ка итог – примерно треть таких «посиделок» закончились резней внутри ДОТов и блиндажей. А дальше – несколько взятых опорных пунктов вполне хватило солдатам Вермахта, чтобы устроить полноценный прорыв и выйти на оперативный простор.

И что самое скверное – германцы, преодолев линию защиты, вышли сразу на удобные дороги и налаженную для подвоза войск и снабжения инфраструктуру! Если бы еще не проблемы с техникой у самих солдат Гитлера, то прошли бы они не половину северной территории Франции, а дошли бы до самой границы с Испанией! Ведь почти все войска были или на границе с Рейхом, или на южной границе у соседей. Северная группировка французских войск теперь рассеяна и частью взята в плен. Сбежать удалось лишь очень малой части. Страну защищают территориальные формирования, да мобилизованные полицейские части. Резервные подразделения срочно формируются, но там такая неразбериха стоит, что толку от этого немного. Никто не ожидал такого ошеломительного успеха немцев!

Блюм бомбардировал всех соседей просьбой о помощи «наказать вероломство Германии», вот только дипломатия почти не работала. Разведка тоже показала себя из рук вон плохо. DPAA, отвечающая за сбор и анализ данных за рубежом, «проморгала» тайный союз Великобритании и Германии. Англия с давних пор являлась недругом французов и с удовольствием помогала Гитлеру раздавить конкурента, уже готовя свои части для высадки в колониях Франции, чтобы оттяпать там себе кусок. Половина текущего германского флота – переданный им на условиях аренды английский. Муссолини давно в союзе с Гитлером и помощи от итальянцев ждать не стоит, особенно после того, как Франция сама отправила свои войска испанцам для того, чтобы раздавить итальянские части. Испания… не будем о грустном. Единственные, кто хотел бы помочь, но не мог – СССР. Но Рейх отгорожен от них Польшей, с которой Советский Союз драться не рвался. Да и если даже решится – пока Красная Армия дойдет до границ Рейха, у Гитлера будет время подготовиться. Все, что это даст французам – снижение давления на их части. Войска у Вермахта не резиновые, волей-неволей им придется перебрасывать свои части на новый участок фронта. Но все же это хоть какое-то подспорье. И Гитлер и правда выдвинул пару полков на границу с Польшей! Давление его войск во Франции это не остановило, но хоть немного замедлило.

– Леон, у меня две новости, – ворвался в кабинет Блюма министр обороны Даладье.

– Слушаю тебя, Эдуард, – напряженно уставился мужчина на давнего соратника. – Хоть одна из них хорошая?

– Одна – точно хорошая, – кивнул Даладье. – Русские решили вопрос провода своих войск по территории Польши и уже выдвигают войска.

– Уфф, – шумно и облегченно выдохнул Блюм. – А вторая?

– Часть войск, которые они собирались отправить на границу с Рейхом, они срочно переправляют на их Дальний Восток – у азиатов там тоже какая-то заварушка началась. И не обошлось без вмешательства «розбифов» и их «кузенов».

Блюм грязно выругался. Это означало, что Гитлер перебросит на восток меньшее количество войск, чем мог бы.

– Ну, хоть что-то, – выпустив пар, кивнул немного приободренный премьер-министр. – Обрадуй, Лаваля, пускай распространит первую новость среди народа. Людям нужна надежда, что еще не все потеряно.

– Он уже в курсе, – махнул рукой Даладье.

– Тогда говори, что делать думаешь, пока русские добираются до Рейха и как нам воспользоваться оттоком войск Вермахта? У тебя же есть мысли?

***

Я находился в зале собраний в штабе Наркомата Обороны и с интересом разглядывал находящихся здесь генералов. Это звание вернулось в войска после проведенной реформы, а так до недавнего времени большинство из военных чинов вместо звания имели должность – комдив, комкор или комполка. Присутствовали здесь и маршалы. Вот это звание существовало и до реформы. Естественно первым и главным маршалом был Ворошилов. В ходе проведения реформы это же звание получили Тухачевский, Блюхер и Белов. Правда, как я узнал из разговоров окружающих, ходили слухи, что они попали «под опалу» и могли вообще здесь не присутствовать. Ни в каком звании. Но видимо, дальше слухов дело не пошло.

Попал я сюда не просто так. С объявления о начале выдвижения наших войск на границу с Германией прошло две недели. Первые части уже пересекли Польшу и вступили в бой. Вот только сразу же посыпались проблемы – и с логистикой переброски, и с обеспечением всем необходимым подразделений – вскрылось, что далеко не всегда написанное на бумагах совпадает с реальным положением дел, да и взаимодействие с польскими пограничниками было толком не налажено. И это из очевидных проблем, которые докатились даже сюда, в Москву. А уж что творится сейчас, а местах – я и представить не могу. Про бравурные заявления, что мы погоним войска Гитлера так же, как он гонит французов по их земле, уже никто даже не заикался. Да, германцев мы теснили, но медленно. И потери с каждым днем лишь нарастали. К тому же после первых дней начала войны Рейх решил перебросить на борьбу с нами еще пару дивизий.

Как итог, было принято решение о создании специального органа власти, который и будет контролировать ведение всех боевых действий напрямую, решая проблемы в «узком кругу». По аналогии с политбюро, который заменяет верховный совет. Последний, кстати, еще так и не был собран ни разу, хотя конституция, где было прописано о его создании, уже принята. Но сначала нужно было «наполнить» этот орган власти людьми – провести выборы, а вот этого было еще не сделано. И с наступлением войны вопрос о выборах повис в воздухе – неизвестно теперь, когда вообще «руки до этого дойдут».

На меня косились, все же большинство присутствующих были военными и пришли в форме, и я в своем сером костюме и при галстуке выделялся, как белая ворона на ветке. Однако ничего не говорили – абы кого сюда не пустят, это понимали все. Но наконец все расселись и на трибуну вышел Климент Ефремович.

– Товарищи командиры, – прокашлявшись, начал он. – Сейчас перед вами будет выступать товарищ Сталин. Поприветствуем.

Раздались аплодисменты, которые я поддержал. На больших выступлениях Иосифа Виссарионовича я бывал редко, и в основном слушал его, когда был на заседаниях партии, что тоже было давненько. Так что интерес, как он себя ведет на публике, у меня еще присутствовал.

Под аплодисменты Ворошилова сменил Сталин. Он скупо улыбался, приветственно махал рукой, и выглядел очень довольным приемом. Тут он попросил тишины, и овации стихли.

– Товарищи, – начал он. – К сожалению, повод нашего собрания не самый приятный. Агрессивные действия Третьего Рейха вынудили нас вступить с ним в войну. Вы все об этом знаете, как о причинах, так и нашей готовности к боевым действиям. Реформа Красной армии не прошла бесследно. Дезорганизация, неукомплектованность, небоевые поломки техники… – Сталин говорил, и каждое его слово отдавалось в тишине зала гулким и мрачным эхом. Словно палач зачитывает список грехов, перед тем, как объявить об имени преступника и озвучить приговор. Я даже заметил, как рядом поежился один генерал. Перечислив все проблемы, Иосиф Виссарионович продолжил. – В связи с выявленными недостатками, мириться с таким положением дел нельзя. Это преступно! Но и неспешно все исправить уже не получится. Кроме Германии, вставшей на путь национализма, крайне враждебного нашем идеалам интернационала, на Востоке поднимает голову и ищет жертву еще одна страна – Япония. Понукаемая капиталистами из Великобритании и США, она уже напала на союзный нам Китай, и выдвинула войска к нашим границам. Это тоже требует нашей самой скорой реакции. Это вынуждает нас открыть второй фронт, иначе, задавив китайских коммунистов, враг не удержится и направит свои силы на нас. Оперативность, на которую нас толкают события в Европе и Азии, требует создания специального органа власти. Органа, который будет способен решать возникающие проблемы в режиме реального времени, а не от собрания к собранию. На постоянной основе! Мы с членами политбюро уже обсудили вопрос и приняли единогласное решение – такому органу быть! Его название – Ставка Верховного Главнокомандования. Члены политбюро поручили мне возглавить этот орган. Среди вас, товарищи, много боевых командиров, прошедших и империалистическую, и гражданскую войны. Самые выдающиеся из вас войдут в совет и будут отвечать – каждый за свой участок фронта. Список назначений зачитает маршал Ворошилов. К сожалению, не все отчеты с мест являются правдивыми и соответствуют действительности. Опираться на неверную или даже откровенную лживую информацию мы не имеем права. Неверная информация ведет к ошибочным решениям. Ошибочные решения – к поражению и потерям. Поэтому считаю необходимым усилить Ставку Верховного Главнокомандования «ушами и глазами» – ее представителями в войсках. Эти люди, верные народу и партии, должны будут выезжать на фронты и собирать информацию о положении дел. После чего докладывать в Ставку – напрямую, без утайки и замалчивания, что происходит на фронте. Понимаю, что иногда ситуация такова, что требует немедленного вмешательства. Для этого решено наделить представителей правом отменять решения командиров, вплоть до уровня командира фронта, и отдавать приказы от имени Ставки. Список представителей готов, с ним можно ознакомиться на выходе из зала. А сейчас слово товарищу Ворошилову.

Климент Ефремович вновь поднялся на трибуну и зачитал короткий список имен, некоторых – даже уже с «назначением ответственности». Так, маршал Блюхер получил свою зону ответственности – Дальний Восток. Театр военных действий ему был знаком, поэтому никого это назначение не удивило. Маршалу Тухачевскому отдали «под надзор» бронетанковые дивизии и кавалерию. Маршал Белов должен был отвечать за работу западного фронта. Кроме них назначение получило и несколько генералов, которые должны были «усилить» маршалов.

Собрание завершилось, и люди поспешили покинуть зал, чтобы уже в более тесном кругу по интересам обсудить новость и поделиться мнениями. Многие, как и я, пошли почитать список представителей. И если до этого момента я недоумевал, зачем меня сюда вообще позвали, то теперь все встало на свои места, когда я наткнулся на свою фамилию в списке!

Глава 3

Ноябрь 1937 года

– Ох, Сереженька, что же теперь будет? – причитала мама.

– Не тарахти, Ольга, он уже не мальчик, – отмахнулся отец.

– Так он же даже не служил! – всплеснула она руками.

– Так и воевать сам не будет, – хмыкнул в усы батя. И остро посмотрел на меня. – Правда, не понимаю, что ты за специалист такой, что будешь опытных командиров проверять? Мой тебе совет, Сергуня, не лезь им под руку! Нет ничего хуже, чем дурак с инициативой. А уж ежели он еще и при власти…

Тут он не выдержал и засунул папиросу в рот. За что тут же получил по руке от мамы. Мы сидели в нашей квартире, и курить в доме она ему строго запрещала. Люда в этот момент хозяйничала на кухне. Надо было Лешу с Ирой покормить. Но скоро тоже присоединится к нам и тогда причитания женской половины нашей семьи увеличатся, причем не в два, а как бы ни в десять раз.

Новость о моем новом назначении я скрывать не видел смысла. Поэтому и Люде рассказал все в тот же вечер, а она уже и родителям передала. И вот на следующий день батя с мамой пришли к нам в гости. Лишь сестры Насти не хватало, но у той учеба полным ходом идет.

Я и сам был не рад новой должности. С информбюро меня никто не снимал, да и как я узнал, ни один «представитель» не лишался своей работы на прежнем месте. И назначались люди, так или иначе связанные с фронтом. Вот я – глава внешней пропаганды СССР – был чуть ли не прямым виновником того, что страна вступила в войну сейчас. Логично, что меня решили добавить в список. Если лично побываю на фронте, то смогу увидеть все своими глазами и лучше координировать работу журналистов Бюро, как и правильно расставлять акценты в газетах и листовках. Умом я все понимаю. Но вот на душе свербел червячок страха. До меня приходило осознание того факта, что я не просто могу, а точно окажусь на передовой. Может и не в окопах, но все равно рядом с линией фронта. И получить случайный осколок от прилетевшего артиллерийского снаряда – вполне возможный вариант моей смерти. Из глубины поднимался страх человека, никогда по-настоящему не участвовавшего в войне. И мое предложение – ударить первыми – уже не казалось таким уж хорошим. Понимание, что могу потерять все, что имею – семью, детей, работу в один миг – медленно просачивалось в подсознание. Это малодушие я пытался стряхнуть, выкинуть из головы. Но получалось с трудом. Легко говорить о смерти и войне, когда она тебя не касается. Также легко самому идти в бой, когда ты молодой и даже не задумываешься о том, что сам способен умереть. Я еще не старый, но опыт прошлой жизни и, скорее всего, мое попадание в это тело говорят, что смерть не просто возможна. Она неизбежна. И самое главное – она может прийти внезапно. В момент, когда ты ее не ждешь. А я уже два раза был на кромке. Тогда все обошлось, а сейчас?

Переживания мамы и Люды лишь добавляли мне мрачных мыслей и раздражали, а не помогали. Отец тоже это заметил и, когда мама пошла на очередной виток причитаний, рявкнул на нее.

– Хорош нудеть! – стукнул он кулаком по своему колену, так как стола никакого рядом не было. – Вы, бабы, если поддержать не можете, лучше вообще помолчите! А ты, Сергуня, меня все-таки послушай. Твоя главная обязанность как этого, представителя, она какая?

– Смотреть, что на фронте происходит. Докладывать в Ставку о реальном положении дел.

– Вот смотри и докладывай, – кивнул батя. – А с советами своими под руку командирам не лезь! Лучше для всех будет. Ты, я знаю, любитель советы раздавать. Но иногда совет и во вред пойти может. Услышал меня?

Прекрасно услышал. Сам вспоминаю свои слова о необходимости нанести удар первыми чуть ли не каждый час. Поэтому просто кивнул. Может, тогда я и прав был, однако последствия теперь пожинать всей страной будем. И самое для моего настроения паршивое – ответственность по факту на мне.

Долго ждать первой командировки не пришлось. Через три дня мне пришло письмо за подписью Сталина о моем направлении в штаб Западного фронта – проверить, как идет проход войск по территории Польши, как происходит размещение армии, в каких условиях живут солдаты и всего ли хватает войскам в материальном плане.

Чтобы сильно не выделяться на фоне бойцов и командиров, я приобрел офицерскую форму без знаков различия. Хоть в глаза сильно бросаться не буду, такая у меня была надежда. И признаться, в первые мгновения она себя не оправдала. И дело не в отсутствии погонов и петличек. Просто новенькая форма сама по себе резко выделялась, так еще и носить я ее не привык и на фоне обмятых по фигуре, сидящих так, словно в ней родились, командиров, я выглядел «ряженым». Надежда была одна – в пути я все же разношу эту одежду, да и невольно скопирую походку и поведение офицеров. Тогда хоть «на человека», как выразился маршал Буденный, с которым я ехал в одном вагоне, стану похож. Звание маршала он получил еще пару лет назад и Беловым его «усилили». Точнее, Буденный отвечал за непосредственное командование фронтом, а Белов его «курировал» в Ставке. А так-то Семен Михайлович был первым, кто возглавил наш экспедиционный корпус в Рейх, поэтому и о делах фронта знал лучше всех. В Москву же его отозвали как раз из-за формирования Ставки, и выслушать доклад о ходе военной кампании.

– Жаль, что у меня танкистов забрали, – сетовал он. – Миша, конечно, тоже танками болеет, но не могут бронемашины самостоятельно идти в бой, без поддержки пехоты! Это вспомогательные войска, а Миша спит и видит, как они лавиной накатывают на врага!

– Разве это плохо? В танке боец лучше защищен. А когда их много, то как такую лавину остановить? – заметил я, а память подкинула воспоминания о деде, который рассказывал о Курской дуге и самом масштабном сражении танковых дивизий во Второй Мировой.

– Эх, молод ты еще, – хмыкнул Семен Михайлович. – Танк загорается легко, как спичка. Достаточно пару человек в окоп посадить, где те схоронятся, а мехвод их и не заметит! Вот они подпустят поближе боевую машину и ка-а-ак жахнут! И все – писец и танку и экипажу. Для того пехота и нужна. Танк для нее – прикрытие, чтобы на расстояние броска дойти, а затем все меняется и уже пехота танк защищает.

В словах Буденного был смысл. Видел я современные танки, они и правда имели мало общего с танками будущего. Но посмотрим, как будет на деле. Может, даже такие броневойска способны выполнять схожие задачи и маневры, как их «потомки» более совершенных моделей?

Сам путь запомнился кроме разговоров с Семеном Михайловичем прохождением границы с Польшей. Даже двумя: с нашей стороны и со стороны Рейха. Когда мы только доехали до Польши, их пограничники позвали нашего маршала и потребовали список человек, которые находятся в поезде. В первый момент мне пришла мысль, что это отличная возможность для врага узнать точное количество войск, которое мы доставляем к линии фронта. Достаточно одного «дятла» среди погранцов, допущенных к этому списку, и все – весь состав, включая командный, у него в кармане! О чем я тут же сделал пометку в своем блокноте. Зачем этот список полякам я узнал, когда мы проходили вторую границу. Там уже были оповещены о нашем подходе и при пересечении границы солдаты Польши шли по вагонам и сверялись – все ли люди на месте, или кто «спрыгнул» в пути? Смысла это не было лишено, потому что на территории Польши никаких досмотров не проводилось, а остановки совершались вынужденные – для пополнения топлива и воды. Ну и люди в это время выходили размять ноги, да покурить. Хотя и в самих вагонах сейчас курить никто не запрещал. Семен Михайлович так и вовсе смолил как паровоз. Лишь заметив, как я морщусь от запаха табака, сделал мне «поблажку», выходя в проход из купе.

Состав вагонов был у нас разношерстный. Если комсостав, в который входил и я, добирался на вагонах первого класса, для элиты – со всеми удобствами, оставшимися еще с дореволюционных времен, то вот остальные бойцы добирались уже в трех видах вагонов. Самый распространенный – общего типа, «теплушки», в которых жесткие лавки заменили на не менее жесткие кровати, установленные в два яруса. Теснота была там страшная! Командирам меньшего ранга, на уровне лейтенантов и старшин повезло больше – у тех и людей в вагоне было меньше, и кровати им установили панцирные, хотя ярусов все еще было два. Но уже и столики там имелись и даже шкафы установили для личных вещей. И третий тип – не вагон даже, а разработанные в моем бывшем НИИ контейнеры, установленные на платформы. Их было меньше всего, выпуск еще не наладили, зато подразделениям, которым повезло в них попасть, завидовали все, за исключением тех, кто попал в вагоны для элиты. Я посетил эти контейнеры, как и остальные вагоны, делая себе пометки о быте бойцов, спрашивая – что им нравится, а что нет. Что было бы неплохо улучшить. Какие санитарные условия, как налажен прием пищи. Все, что позволяет бойцу добраться до фронта, и как сказывается путь на их боеспособности. Нужно ли им время, чтобы прийти в себя после пересечения такого огромного расстояния, и если нужно – то сколько.

Так вот – новые контейнеры уже отличались от тех, что мы проектировали для испанцев. Там были такие же откидные койки, гораздо удобнее, чем лавки в «теплушках», шкафы для вещей, у каждой койки – прибитая сетка-карман для мелочи вроде папирос, спичек или личного полотенца. Койки располагались не так, как в привычных мне вагонах – перпендикулярно контейнеру, а повдоль. Да, из-за такого расположения людей внутри разместить можно было меньше, зато пространства внутри стало больше. В спешке люди не будут мешать друг другу. У каждого шкафа, а он был не один – по одному «пеналу» между ярусами, были крепления под личное оружие. В торце контейнера стоял бак с водой и столик с зеркалом для умывания. Получилась микро-казарма на двенадцать человек. Пехотное отделение с сержантом вполне входит, и жить в них можно долго. На что и был расчет. И это я не упоминаю о возможности освещения – если подключить такой контейнер к общей сети. Хотя и тут были недовольные – в основном из числа старших командиров, которые морщились, что в таких вагонах много человек не увезешь.

– По вашему, людей нужно пихать, как селедок в бочку? – спрашивал я.

– Для перемещения личного состава и «теплушек» достаточно, – был мне ответ. – Меньшим количеством вагонов больше людей увезем. Меньше топлива потратится на перевоз. А тут что?

– Эти контейнеры были созданы как временное место проживания личного состава до момента постройки постоянных казарм, – замечал я в ответ. – И подумайте вот о чем: а если в такой вагон бомба попадет? В теплушке погибнут десятки, а тут? Гораздо меньше. Что более приоритетная цель для врага? Такой контейнер или теплушка?

– Вам виднее, товарищ представитель, – следовал ответ.

Но мнения своего командиры не меняли, это я видел по их глазам.

По прибытию бойцов ждало еще одно «приключение» – размещение. Для бойцов «в контейнерах» проблем с этим не было. Надо лишь было дождаться крана и грузовика, которые снимут контейнер с платформы и отвезут на указанное место. А вот остальным приходилось искать жилье, либо делать «времянки». Но тут вскрылся и минус контейнеров.

– Замаскировать их тяжело, – говорил мне командир полка, ответственный за размещение пополнения. – Да и стенки у них тоненькие. Любая пуля прошивает. Надо или мешками с песком обкладывать, или яму рыть, куда такой ящик потом ставить. И то и другое время отнимает.

– А разве постройка времянок это время не отнимает? – спросил я.

– Отнимает, – согласился со мной майор. – Только вот в чем дело-то – времянку эту можно любого вида сделать и под рельеф замаскировать, а контейнер – он же стандартный. Его не поменяешь. Издали – очень узнаваемые у него очертания. И сколько людей внутри размещается, заранее известно. Посчитал количество «прямоугольников» – и вот тебе данные о нашем пополнении. Почти на блюдечке сами их врагу преподносим!

– То есть, контейнеры не нужны? – спросил я.

– Для оборудования медпункта или там бани, или кухни – большое подспорье, а для рядовых – излишек. Да и бьемся мы чаще за населенные пункты, где всегда дом найдется. А в чистом поле – то редкость, если местность уж шибко для обороны подходящая.

Все замечания я тщательно записывал в блокнот. Особенно по контейнерам – хоть это и было «задание сверху», но выполнял то его я! Зато с мнением командиров сами бойцы были не согласны.

– Уж лучше яму под него выкопать, или мешками обложить, зато не в земле спать! – говорил боец. – Да и койки тут попробуй, найди. Видели, из чего их делают? Доски – дефицит, матрасов нет, плащ-палатки используем. Чаще или земли накидаем, да поверх лапника – и то, если деревья рядом есть, а когда их нет? Или вырубать – ни-ни? Не слушайте вы командиров, товарищ представитель, это же не им на земле спать. Уж для них-то и кровать найдется, и если не матрас, так одежонка какая, чтобы помягче было.

– Командиры говорят, что чаще в селах да городах бои идут, – заметил я в ответ.

– Это сейчас, когда мы к этому, как его бишь… а, к Бреслау подошли! А до того германцы так вцепились в землю, что пока артиллерией да танками их не проутюжили, никак отступать не собирались! Вот тогда и приходилось чуть ли не в чистом поле ночевать. Поляки-то, как за границу выпнули нас, так на свою территорию и шагу ступить не дают!

Из этих разговоров я сделал вывод, что контейнеры хороши в двух случаях: либо при позиционной войне, когда реально выстраивается линия фронта, в том числе в чистом поле, либо для партизан, которые из них могут себе базы оборудовать.

В управление войсками по совету отца я не лез. И сам понимал, что ничего в этом не смыслю, и пока не сложилось у меня в голове картинки, как вообще ведется бой. Вот и слушал я больше, когда проводились совещания штаба, да записывал. И своим присутствием изрядно нервировал штабных командиров. Это было видно по их косым взглядам в мою сторону, да раздраженной мимике на лицах. Но те молчали. Пока сам не подойду, да не спрошу что-либо, фиг кто из них разговор затеять решался.

Из того, что я увидел, меня поразило, хотя и было логично, что активная фаза боестолкновения не длится ежесекундно. Из фильмов о войне, что я помнил из прошлой жизни, создавалось впечатление, словно солдаты сидят в окопах и каждую минуту перестреливаются друг с другом. Но это абсолютно не соответствовало действительности.

Когда мы прибыли, бои не шли. И длилось затишье целых три дня. Наши войска получали и перераспределяли пополнение, выслушивали новые задачи, занимались переброской подразделений с места на место. Противник занимался примерно тем же самым. Вопрос был – кто закончит первым и приступит к выполнению своего плана. Наши, видимо перед лицом высокого начальства в виде Буденного, завершили первыми.

Началось все с утренней работы артиллерии. Я проснулся от гулкого «БУХ» и заполошно закрутил головой. В темпе оделся и выскочил на улицу. Тут сидел рядовой, приставленный ко мне для сопровождения, и смолил папиросу.

– Проснулись, товарищ представитель? – спросил он с ехидцей в голосе.

– Да. Это что за звуки?

– Полковушки работают, – с ленцой ответил Егор Кузьмич.

Лет под сорок, прошел обе войны, но в командиры никогда не рвался. Зато службу знал и не тушевался перед офицерами. Но и в фамильярство не ударялся, почему его часто и приставляли к разного рода проверяющим. Ко мне он в первые дни присматривался и отвечал по уставу, а когда понял, что мне это не нужно, уже стал позволять себе и более вольное обращение.

– Сейчас они германца проутюжат, а там уже и наши в бой пойдут.

– Брать город? – уточнил я.

– Ха! – хекнул Кузьмич. – До взятия города еще далеко. Нам бы за предместья хотя бы зацепиться. А то германец-то тоже не дурак. Пока наши его утюжат, он по норам прячется – в подвалах сидят, али в каком кирпичном здании покрепче. И только мы замолкаем, тут-то они и выползают! И сразу наших их пулеметы встречают. Ни один такой штурм еще без убитых не обошелся, – вздохнул он уже тяжко.

Мысленно я поежился. Идти в бой, зная, что из него с гарантией не вернется неизвестное количество товарищей, а может и ты сам. И ведь сделать с этим ничего нельзя. Только стиснуть зубы и переть вперед. И все же… стоит подумать, а может, есть варианты не бить «в лоб»?

Глава 4

Ноябрь – декабрь 1937 года

Как и предсказывал Кузьмич, штурм прошел кроваво. Сам бой закончился спустя два часа. За предместья наши бойцы так и не сумели зацепиться. Немцы использовали передышку с умом и нашпиговали подступы к городу большим количеством пулеметных точек и бронебойными орудиями. Последние легко «брали» броню танков, показав мне наглядно, что нынешние «танки» имеют лишь название, но существенно не дотягивают до своих потомков. Не зря Т-34 прославился на полях второй мировой. Смотря на новейшие и только что пущенные в серию угловатые БТ-7 и их предшественники – БТ-5, я остро сожалел, что им не нарастили еще хоть пять миллиметров брони. Их ведь не из пушек взяли, а просто ружьем с особо мощной пулей! Вот что обидно! Мне, выросшему в прошлом мире на аксиоме, что пуля, любая, против танка – ничто, было физически больно наблюдать, как останавливаются эти машины, немного не доехав до первых домов Бреслау.

– А почему авиация не работает? – спросил я Кузьмича, заметив, что небо абсолютно чистое.

– Дык, тут и поляки свои аэродромы не дают, и германец не будь дурной, наловчился залпом по самолету палить. Хоть один, а попадет.

– А бомбардировщики? Да и их авиации не видно.

– Где ж им тут метать-то? – удивился старый боец. – Только домики по бревнышку раскатывать, шоб толк был. Так на это бомб не напасешьси. А германец… шут его знает, почему. Могет, самолетов не хватает пока. Все к французам отправили.

Да уж, высокоточной авиации сейчас нет. Мощные бомбы может и есть, но куда ими попадать? Немцы по два-три человека в доме сидят. Этого достаточно, чтобы остановить штурм, но тратить на такое количество солдат драгоценную бомбу? Еще раз мда…

– Бронепоезд бы сюды, – вздохнул Кузьмич.

А меня как током ударило. Ведь точно! Броня у таких поездов поболее, чем у танка будет, потому что движок у паровоза может больше вытянуть. Да и пушки на платформу можно не малым калибром поставить. Проблема одна – нет рельс для него. Но ведь нам как раз давали задачу, для НИИ, создать спецкран, чтобы он «перед собой» пути строил! Можно ли попробовать его здесь применить?

Я тут же сделал себе пометку – поговорить о применении спецкрана для постройки дороги для бронепоезда.

Когда наши войска откатились от Бреслау, я отправился в штаб. Нужно было узнать дальнейшие действия армии, достигнуты ли цели, какие потери. А главное – какие уроки сделаны из сражения. Или так и будут «биться в стену», пока всех бойцов не потеряют? Это, на мой взгляд, было самым важным. Допускать ошибки можно, а вот не учиться на них – преступно.

В штабе царила деловая суета. Словно не было кровопролитного боя, а мужики занимаются проектированием особо сложной детали, а не отвечают за жизни людей.

– Вот здесь у них три пулемета стоит и два бронебойных оружия, – чертил что-то на карте полковник Корнилов. – А справа в пятидесяти метрах еще одна подобная точка. Они прикрывают друг друга. Если артиллерия будет бить по ним прицельно, то можно вклиниться между ними под вал огня.

– Промежуток маленький, – не соглашался с ним генерал Игнатьев.

– Так в других местах настолько точно мы выяснить позиции не смогли, – пожал плечами Корнилов. – А если мы не учтем какой-то схрон? Тогда по бойцам ударят в самый неожиданный момент, и все сорвется!

– Германцы не дураки, – продолжил качать головой Игнатьев. – Поймут, что мы на прорыв в этом месте идем, и за ними еще одну линию обороны подготовят. Мы эти точки пройдем, и получим кинжальный огонь в лоб. Там видел, какие дома стоят? Точно напротив этого прохода, да еще из кирпича!

– Полевые пушки к танкам прицепить и, когда те дойдут до рубежа уверенного поражения, открыть огонь из пушек по этим домам, – не сдавался Корнилов. – Даже если кто там и будет, поднять голову не смогут, пока наши бойцы бегут. А там по сигналу огонь прекращаем и врываемся в окна.

– Все равно расстреляют их. Германцам секунды хватит голову поднять, да пулемет направить, – вздыхал Игнатьев.

Буденный слушал их молча, куря папиросу, да разглаживая усы. И при этом сосредоточенно рассматривая карту, что лежала на столе перед командирами.

Тут он заметил меня и неожиданно спросил.

– А ты, что думаешь, Сергей?

– Я не военный, – открестился я. – Мне сложно понять даже то, что вы сегодня делали. Чего пытались добиться.

– Да ничего, – досадливо поморщился Семен Михайлович. – Так… разведка боем.

– Разведка? – удивился я. – И сколько людей полегло при этом?

– Сто тридцать девять бойцов, – тут же отрапортовал старший лейтенант, который был здесь что-то вроде адъютанта.

– Из скольки? – тут же уточнил я, мысленно ужаснувшись.

– Из тысячи трехсот.

– Не многовато ли потерь для простой разведки? – спросил я Семена Михайловича.

– Война без потерь не бывает, – мрачно зыркнул на меня недовольный моим приходом Корнилов. И тут же скосился на Буденного – не позволил ли он себе лишнего?

Но Семен Михайлович никак не отреагировал на его комментарий, а лишь скосился на меня.

– Много, – нехотя согласился он. – Но по-иному никак. Иначе, как бы мы их точки огневые вскрыли? А германец усилил свои позиции значительно, пока перерыв был. И без такой разведки идти – только увеличивать потери.

Спорить я не стал, продолжив прислушиваться к обсуждению атаки. Настоящей, а не той «разведки боем», которая, оказывается, была. Из разговора командиров я вынес, что обойти немцев не получится – фланги те укрепили не меньше, чем предместья. Да и мы разворачиваемся лишь на том участке, куда нас доставляют поляки, а это не вся граница Рейха. Что тоже играет на руку Вермахту. Авиацию у нас все же используют, но очень осторожно. Опять же поляки свои аэродромы не дают, а мы еще не достаточно большой участок захватили, чтобы наши самолеты успевали набрать безопасную высоту. Особенно бомбардировщики. Да и доставить их сюда тоже не просто. Почему-то Варшава упорно не хочет давать им свои аэродромы для дозаправки, и вся авиация идет в эшелонах в полуразобранном виде. Короче, Польша вроде и не против прохода наших войск, но палки в колеса все же вставляет. От чего у меня крепла мысль, что и количество перебрасываемых подразделений, как и их состав, Вермахту известен. И наших бойцов просто «сдерживают», пока Гитлер завоевывает Францию. А когда он с ней расправится, то все силы кинет на нас. И это было… страшно.

Уже после совещания штаба я подошел к Буденному и спросил:

– Семен Михайлович, вот тут Корнилов предлагал пушки к танкам цеплять, чтобы они потом «создали вал огня», правильно я его выражение понял?

Полковник и правда так выразился, пока спорил с Игнатьевым. И плевать ему было, что тот генерал. Зато Корнилов был командиром дивизии, а Игнатьев – начальником штаба. Уж как так сложилось, не знаю. Но факт – Игнатьев должен подготовить все к успешному выполнению замысла командира, а спорил он, как я понял, как раз в силу своего звания, и был «противовесом» более импульсивному Корнилову.

– Да, Сергей, правильно.

– Но не разумнее ли использовать для этого минометы?

Буденный как будто в стену врезался, так его озадачил мой вопрос.

– Хмм… может, ты и прав, но вот в чем штука-то. Ты, видимо, привык работать с передовыми образцами, а то и сам их разрабатывать. Наслышан я о тебе. А минометы… они ведь только в серию пошли, – удивил он меня. – Их мало, и у нас их нет. Новейшее оружие! После утери «колокольчиков», все передовое сейчас с огромным трудом и скрипом в войска поступает. Особенно сюда, на фронт.

– Но ведь это глупо! Зачем тягать пушки, когда пара бойцов могли бы тащить миномет и снаряды к нему? И германец бы даже не догадался, чего это они там тащат!

– Вот ты, как представитель, в Ставку это и передай, – хмыкнул в усы Семен Михайлович.

После чего ушел, оставив меня в растерянности. Вроде и оружие есть, и командующий фронтом о нем знает, но использовать его нельзя. Глупость какая! Обжегшись на молоке, дуем на воду, так что ли? Не откладывая, я тут же сделал новую пометку в свой блокнот. Ох, чую, много мне предстоит по нему работать, когда вернусь!

Откладывать выполнение плана штаб не стал, и канонада артиллерии возобновилась уже на следующий день. В целях сокрытия истинной цели атаки, долбили по всему фронту, хоть интендант и морщился от расхода боеприпасов. Я же внимательно следил за тем, как бойцы с матом пытаются подцепить полковые пушки к БТ-7, как более мощному танку. Пусть не сразу, но им это удалось, и подразделение, ответственное за основной участок прорыва, выдвинулось вперед. Я наблюдал за всем из окопа. Никакой стереотрубы у меня не было, лишь собственные глаза, и острое сожаление, что не прикупил бинокль. Здесь такой «девайс» был в дефиците и я не стал отнимать его у командиров, которым реально он нужнее.

В целом, план удался. Хоть и не полностью. Корнилов-то думал, что прорвав сопротивление врага в одном месте, мы сможем ввести в место прорыва незадействованные в атаке части и на плечах противника ворваться в его оборонительные рубежи, разом смяв сопротивление. А вот хрен там! Да, за окраинные дома наши бойцы зацепились, но и немцы не дураки. Каждый последующий дом был уже занят врагом, а устроить «вал огня» вглубь города не позволяла застройка. Тут или реально бомбить каждый дом до основания, или все же менять тактику. Снарядов для первого варианта у нас не было. Времени на придумывание и реализацию второго – в этот день не хватило. Как итог – взято семь домов ценой потери трех десятков красноармейцев, трех танков и одной полковой пушки, расчет которой шел в атаку создавать тот самый «вал».

Больше задерживаться на линии фронта я не видел смысла. Данных собрал много, надо их осмыслить и оформить в доклад. К тому же и по линии Информбюро необходимо подумать, какие материалы и под каким углом подать. В общем, я покинул фронт с ближайшим эшелоном, который вез раненых обратно домой.

– Вернулся! – с облегчением кинулась Люда ко мне в объятия.

– Да что мне там сделается? – с притворной храбростью, сказал я. – Я же просто инспектировал. В атаку не шел, сам ни в кого не стрелял. Штабная работа!

– Ага, – со счастливым лицом закивала она, – конечно. Все верно. Кушать хочешь?

Было приятно, что меня ждали и надеялись на лучшее. Обняв детей, я попросил любимую сообщить о моем возвращении родителям, а сам после обеда засел за отчет. Доклад в Ставку нужно сделать быстро и желательно отразить в нем все недочеты, что я заметил. С моей откровенно дилетантской позиции таких не сказать, чтобы было много, но иногда взгляд со стороны бывает очень важен. Для тех же маршалов, которые входят в руководящий состав Ставки, он может приоткрыть незадокументированные проблемы, или то, что сами командиры и бойцы проблемой не считают.

Вся командировка у меня отняла примерно две недели. И когда я приехал, Москву уже застилал белый снег, сменив морозную и иногда слякотную позднюю осень. После относительно теплого климата в Германии это чувствовалось особенно остро.

С докладом я пришел через день после возвращения. Сама Ставка располагалась в Кремле, наверное из-за Сталина, который являлся Главнокомандующим и ее руководителем. Ну и народу в состав входило немного, что тоже позволяло проводить совещания в кабинете генерального секретаря. А может, были и иные причины, мне было без разницы.

– Здравствуйте, товарищ Огнев, – благожелательно кивнул мне Иосиф Виссарионович.

Маршал Белов лишь сдержанно кивнул. Тухачевского и Блюхера не было, они еще не вернулись с передовой. Зато присутствовали их заместители – генералы Рыбалко, Конев и Жуков.

– Здравствуйте, товарищ Сталин, товарищи, – кивнул я остальным присутствующим. – Готов представить доклад о положении дел на Западном фронте.

– Мы вас слушаем.

Я начал со своих наблюдений о действиях поляков. Свел вместе и их поведение на границе, и мои подозрения о возможности передачи с их стороны информации противнику, закончил же поведением Польши на границе с Рейхом – что Сейм всячески старается дистанцироваться от войны, и показательно не предоставляет нам свою территорию для размещения войск, не дает пользоваться аэродромами, что сковывает нашу авиацию на данном этапе боевых действий.

– У нас нет полноценного союза, тем более военного, с этой страной, – завершал я часть про отношения с поляками, – и те не торопятся подобный союз заключать. В дальнесрочной перспективе это угрожает или обрывом снабжения наших войск без политического урона для Варшавы, или даже заключение военного союза с Третьим Рейхом и ударом в спину. Из чего я делаю вывод, что необходимо всеми возможными способами навязать союз Польше. Со стороны Информбюро предлагаю следующие действия: широкая пропаганда героизма советских бойцов и командиров, упор на то, что они защищают Польшу и поляков от нацистской Германии, и всякий уважающий себя гражданин Польши должен всемерно помогать им. И для этого им не нужно идти на фронт – достаточно символической материальной поддержки, пусть даже продуктами. Митинги поддержки советских бойцов, организованные в Польше через Коминтерн, поднятие вопроса о стратегическом союзе с СССР через польских коммунистов, что будет широко освещать Информбюро. Обсуждение вопроса уже должно вызвать реакцию Рейхстага. Особенно если они начнут угрожать Варшаве, для нас это будет лишь в плюс, доказывая наши тезисы о реальной, а не надуманной, угрозе Рейха для государства поляков.

Сталин задумчиво курил, но никак не комментировал пока мой доклад. Генералы тоже помалкивали, но тут уже понятно – политика, это не их направление.

После части, посвященной взаимодействию с Польским государством, я перешел на обеспечение войск. Тут указал и комментарии насчет новых контейнеров – как различаются мнения бойцов о них от мнения командиров. Подвел черту под темой своими мыслями о том, где контейнеры нужны, а где от них можно или даже нужно отказаться.

– Баловство это, – буркнул Жуков.

– Почему, Георгий Константинович? – не оставил его реплику без внимания Сталин.

– Да та сталь, что на эти ящики идет, лучше бы на броню для танков пустили! – рубанул он рукой. – Вон, мне тоже доклады с мест поступают, так у германца столько бронебойных орудий оказалось, что все наши танки против них, словно не из стали, а из бумаги сделаны. Прошиваются на раз!

– Об этом я тоже скажу, – перевел внимание окружающих я на себя. – Доклад еще не закончен.

– Продолжайте, товарищ Огнев, – кивнул мне Сталин поощрительно, убедившись, что больше никто ничего добавить не желает.

Ну, я и продолжил. Да, танки бессильны против пары стрелков с бронебойным оружием. Но без них потерь среди пехоты было бы в разы больше. И штурмовать укрепленные рубежи без бронированной техники – просто отправлять людей на убой. Поднял вопрос о теоретической возможности применения бронепоездов, чем вызвал оживление в рядах генералов. Все они прошли гражданскую войну и не понаслышке знают, насколько мощная это сила.

– И как они там передвигаться будут? – хмыкнул Жуков.

В ответ я рассказ о спецкране, который должен укладывать шпалы и рельсы прямо на ходу, перед собой. Вот это уже заставило их всерьез зауматься над моим предложением. А Белов даже сделал себе какую-то пометку.

Также поднял вопрос с минометами. Рассказал о примененной полковником Корниловым тактике «огненный вал». Отметил, что вместо пушек лучше подошли бы как раз минометы, как более мобильные средства огненного подавления.

– Это оружие на поле боя гораздо больше востребовано, чем кажется. Как мне сказал маршал Буденный, его сейчас не поставляют из-за опаски попадания миномета в руки врага. Но тогда у меня вопрос – а для чего его создавали? Разве не для войны? Не для того, чтобы наши бойцы на поле боя смогли с его помощью одержать победу с меньшими потерями? Мое мнение – необходимо срочно увеличить выпуск минометов и начать их поставку в войска.

– Хоть одна умная мысль, – снова не удержался Жуков, вызвав усмешки на лицах генералов. Даже Белов скупо улыбнулся.

– Не горячитесь, Георгий Константинович, – покачал головой Сталин. – А что скажут на это другие товарищи? – тут же посмотрел он на молчавших офицеров.

– По поводу минометов – полностью согласен, – первым ответил маршал Белов. – Их место на поле боя, а не на складах. Заодно и тактику их применения отработаем. Вон, уже есть у нас инициативные командиры, по словам товарища Огнева. Если тактика полковника Корнилова рабочая, следует ее широко распространить среди остальных командиров. По танкам – пока что иных у нас нет. БТ-5 – отработанная машина, но это был переходный вариант. На нем мы учились и создавать танки и их применять. БТ-7 его более совершенная версия, но как выявила война с Германией – бронирование необходимо нарастить. Нужно дать задание нашим инженерам, насколько можно увеличить броню без существенной потери в иных показателях. Хотя бы лобовую. Тут товарищ Тухачевский хочет «бронекулаки» из танков делать. Если у них будет не пробиваемый лоб, то в этом возникает смысл. С боков танки будут прикрыты своими товарищами, а в лоб их станет не пробить. Тогда и живучесть танка повысится, и успех прорыва обороны врага возрастет.

Высказались и остальные генералы, упирая на применение в том или ином виде оружия, сравнивая различные тактики ведения боя, как они могут поменяться из-за новых типов вооружения. В целом доклад прошел спокойно. Никаких панических заявлений я не делал, что и логично. Для паники не было причин. Проблемы же были неизбежны и это понимали все. Рабочая рутина войны. Уверен, потом еще и другие представители выскажут свои мысли, и уже после этого будет вырабатываться решение. А пока… меня ждала новая командировка.

– Япония не удержалась и пересекла границу СССР, – сказал товарищ Сталин, когда обсуждение утихло, при этом смотря прямо мне в глаза. – Вам, товарищ Огнев, надлежит отправиться туда и посмотреть, как наши войска встретили угрозу. Так же ли там хорошо идет борьба с врагом, как на Западном фронте. У вас два дня на подготовку. Завершите свои дела в Информбюро и отправляйтесь.

Глава 5

Декабрь 1937 года

– Вы считаете, это правильно, Сергей Федорович? – с сомнением спросил Иван Сергеевич, один из редакторов Информбюро.

– Что вас смущает? – потерев глаза от усталости и недосыпа, вздохнул я.

До новой командировки требовалось не только вникнуть, чем занимались подчиненные, но и написать им новый план действий в мое отсутствие. Да и мои заметки нужно было оформить, чтобы их можно было подать в виде статей, вставить в агитлистовки, ну и как образец для остальных журналистов бюро показать. И еще ведь семья нуждалась в моем внимании. Я и не выспался-то из-за того, что Люда очень уж по мне скучала. Впрочем, как и я по ней, и спать она меня отпустила, лишь полностью удовлетворив свою «скуку».

– В этой статье мы фактически обвиняем Польшу в содействии нашему врагу. Также обвиняем их в трусости и призываем местных коммунистов чуть ли не к революции, – удивленно и со страхом, правильно ли понял мои тезисы, сказал мужчина.

– Если читать между строк, то да, – вздохнул я. – Но дословно разве это где-то написано?

– Уж не понять, что именно мы имеем в виду, очень сложно. А… наверху, – скосил он глаза в потолок, – это одобрили?

– Да, – кивнул я.

Иосиф Виссарионович действительно вызвал меня на отдельный разговор сегодня утром. Как раз по итогу вчерашнего моего доклада. Мое заявление о том, что Варшава способна в любой момент заблокировать свои границы для нас без урона для собственной репутации или и вовсе заключить союз с Гитлером, не прошло мимо него. Просто он не стал обсуждать этот вопрос при военных. И мой тезис, что нужно любыми способами навязать им союз, Сталину понравился. Вот и обсудили мы с ним, с чего начать. А начинать лучше всего с подготовки. В данном случае – подготовки польского общества.

Я еще раз по диагонали просмотрел, что так смутило этого худого мужчину в круглых очках на носу. Ну, есть тезис о том, что не все граждане Польши довольны решением о проходе советских войск по их территории и с удовольствием бы «подложили свинью» красной армии, наплевав на мнение остальных соотечественников. Разве это неправда? Это и так все знают. Ну, расширил я этот тезис до того, что подобные граждане Польши от мыслей готовы перейти к делу, если уже не работают активно на Третий Рейх. Опять же, это изложено как мысли, но подано, как непреложный факт. Что видимо и смутило Ивана Сергеевича. И какая реакция может быть у Сейма? Обвинят нас в… чем? В попытке обвинить их в том, чего их люди не делают? А они так уверены, что мы не правы? Есть в мировой судебной практике принцип – необходимо доказывать виновность человека, и пока это не сделано, он перед законом чист. Вот только вот в чем фокус, у нас в стране почему-то он работает наоборот – ты сам должен доказывать свою невиновность, если тебя в чем-либо обвинили, а не доказал – значит, виновен. И этот же принцип я просто перенес в статью. Пускай докажут, что советское информбюро ошиблось. Не будут этого делать? Подадим как доказательство нашей правоты, что только поможет нашей пропаганде. Докажут, что мы были неправы? Тоже нам в плюс, используем, как признак верности Польши СССР и желания пойти по социалистическому пути. Перекроют от «обиды» границу? И снова для нас это неплохо, даже если кажется наоборот. На официальном уровне заявим, что Польша «ударила в спину» союзнику, пусть никаких договоров о союзе и нет, распространим эту версию как факт на территории самой Польши и уже двинем войска, наплевав на мнение Сейма. Пусть и с боестолкновениями с их армией, но тут нам местные коммунисты в помощь. Короче, любую реакцию поляков можно будет обратить в нашу пользу. Цинично? Да. Мерзко? Ну. может быть. Но для меня важнее, чтобы СССР снова победил в войне, но с гораздо меньшими потерями. И уж точно я не хочу, чтобы она шла на территории моей страны. А о ее неизбежности я стал задумываться все чаще и чаще, с началом боевых действий. Вторая мировая в любом случае началась бы. Желаем мы того, или нет. Как это произошло в моей прошлой жизни. И ждать, пока враг придет к нам сам, лишь бы казаться «белыми овечками», которые никого не трогают, пока к ним не придешь с дубиной – не мой вариант. Слишком он дорого обходится для моей страны. Да и толку то от такой репутации? Минусов больше, чем плюсов, на мой взгляд.

Были в статье и другие тезисы, озвученные Иваном Сергеевичем, но они скорее следствие первого.

Покачав головой – то ли от удивления, то ли от неодобрения, редактор ушел. Я же вернулся к тому, от чего он меня отвлек – составлению плана работы информбюро в мое отсутствие. И тут не только про конкретные действия нужно было подумать, но и кому их поручить, чтобы можно было спросить по возвращению – сделал ли человек свою работу и как именно. А то когда на Западный фронт отправился, оставил лишь как раз «план действий», без четкого назначения ответственных. Как итог – лишь Иван Сергеевич и старался его придерживаться, а у остальных была «отмазка» – надо было закончить текущую работу, «подумали, что это для Мырина, Андрейченко, Севастьянова (нужную фамилию подчеркнуть) задание» и тому подобное. То ли саботаж, то ли нежелание работать, а может, не нравится им, что более молодой, чем большинство сотрудников, парень ими командует? Мне плевать. Вот сейчас уже не отвертятся.

И все это требовалось сделать за день, потому что завтра я буду готовиться к поездке, да и побыть с родными хочется. Родители обещали зайти, даже сестра заскочит и отец Люды. Илья Романович, наверное, опять что-то по своей работе говорить будет. Он не может «просто заскочить – поболтать». Очень деловой и занятый. Но мне грех жаловаться, сам такой. Уже и забыл, когда последний раз к кому-нибудь в гости ходил «просто так».

– Сергей Федорович, можно? – заглянул ко мне секретарь – Олег Фомин.

– Да, говори, – вздохнул я, опять отрываясь от работы.

– Ваше командировочное предписание, – подошел и положил на стол он несколько листов бумаги. – К бухгалтерам сами пойдете или мне заскочить?

Я с сомнением посмотрел на недописанный план и ответил.

– Принеси, пожалуйста. Только ведомость тоже неси. Сам расписываться буду.

– Через минуту будет у вас! – заверил он меня.

Исполнительный парень. И наконец-то мне повезло с секретарем-мужчиной. А то раньше не подходили по профессиональным качествам, и приходилось женщин брать. Я уж думал, это рок какой-то и Кондрашев в свое время был исключением из правила.

Домой я вернулся поздно, дети уже спали. Люда дождалась меня, чмокнула в щеку и тоже отправилась в кровать. На кухне ждал уже остывший рис с жареной рыбой и еще теплый заварник. Посмотрев на него, я махнул рукой и отправился в постель к любимой. Устал за день больше, чем за все время командировки.

На утро встал поздно, но хоть выспался. И когда поел, тут же помчался закупаться. Про бинокль я не забыл, но были и другие «мелочи», что требовались в пути. Одежду мне Люда соберет, но вот запасной комплект формы необходим. А то ходить в одном и том же без возможности постирать – удовольствие ниже среднего. Не подумал я об этом, когда в первый раз себе форму брал. Походный комплект посуды хоть какой-то нужен. В поезде был свой, а вот на месте мне уже Кузьмич искал посуду. Может и на Дальнем Востоке найдут. Да наверняка найдут! Но хотелось почему-то иметь собственную кружку хотя бы. Набрал еще и зажигалок – уже для установления личных контактов с командирами, будут в виде подарков. Тоже проскакивала мысль, что если бы хоть что-то подарил, то ко мне теплее относились и может чуть больше говорили о своей службе, да проблемах. А курят почти все – время такое. С этими же целями взял несколько бутылок коньяка. Сам хоть и не пью, но вот в качестве подарка, вечерком заскочить на «разговор» – лучше и не придумаешь. Ну и других мелочей тоже хватало.

Вернулся я с полными сетками. Леша с Ирой еще в садике были, а Люда на работе отгул взяла. Ей пошли навстречу, все же знают, где я работаю, да и причина уважительная – муж на фронт едет, проводить надо. Вот сейчас она и суетилась на кухне с моей мамой.

– Сережа, – выглянула мама из кухни, – мой руки, у нас почти все готово!

Отца еще не было – он выходной или отгул не брал. А вот сестренка с удовольствием лепила пельмени, когда я зашел на кухню. Любит она их и ей даже за праздник, когда надо их налепить. Полуфабрикатов сейчас нет, все вручную делают.

– Салют, большому начальству! – задорно поприветствовала она меня, взмахнув рукой, которая была вся в муке. Та взметнулась и Настя чихнула. – Ой.

– И тебе не хворать, – рассмеялся я.

Несмотря на предстоящий отъезд, былого мандража, как перед первой командировкой, не было. И не только у меня, родные тоже уверились, что и пропадаю я ненадолго, и мои рассказы, что я в штабе отсиделся, их успокоили. Тут я почти не кривил душой, большую часть времени я и правда проводил в штабе. Но и на «передок» отправлялся, лишь сам в атаку не шел.

До вечера время пролетело незаметно, и вскоре уже Люда отправилась в садик, забрать детей. Вернулись они вместе с Ильей Романовичем, который подвез всех троих – оказалось, они заранее договорились. Говорин почти с порога, только поздоровавшись, утащил меня в комнату «на разговор».

– Сергей, нам поручили снять несколько фильмов в патриотическом ключе, – с места в карьер начал он. – И у меня задумка появилась – не просто о наших красноармейцах снять картину, не только то, как они самоотверженно борются за свободу Франции и Испании, но и как мы вообще к этому пришли. Взгляд с «самого верха», понимаешь? Ты же сейчас к товарищу Сталину настолько близок, что дальше некуда. Уж кому, как не тебе, знать – что он говорил по этому поводу? Что его натолкнуло на решение, ввести наши войска на территорию Рейха? Как шел процесс? Сомневался он, или действовал решительно? Его Блюм просил или нет? Короче, детали мне нужны!

– Ты хочешь самого товарища Сталина в фильме снять? – выпучил я глаза.

И было от чего. Пока что показывать Вождя в художественных фильмах было не принято.

– Не его самого, актера загримируем, – не так понял меня Илья Романович, – но разве это запрещено? Никто не делал, а мы будем первые!

Как всегда авантюрная жилка не дает ему покоя. С другой стороны… Если показать Иосифа Виссарионовича в выгодном свете, не думаю, что он будет против. Другой вопрос – а что он сам считает «выгодным светом» для себя?

– Хмм… Давай так – ты подай заявку на его имя. А как я вернусь из командировки, если ее одобрят, то тогда и поговорим. Все же многое из того, что я могу рассказать – под грифом «совсекретно».

– Ладно, – протянул он слегка разочарованно.

Наверное думал, что по-родственному я не стану от него ничего скрывать. Но и сильно расстроенным он тоже не выглядел. Так – попробовал «на шару», не прокатило, ну и ладно. Однако и совсем от своей идеи он не отказался, тут же став у меня расспрашивать, как работает наш штаб на линии фронта.

– Наших корреспондентов на собрания не пускают, а то, что они слышат при личном разговоре, совсем не подходит для создания атмосферы. Мне не нужны какие-то подробности о ходе планируемых операций – только, кто как себя ведет, ругаются они или нет при принятии решения, есть споры у них – или командир фронта все сам решает, а остальные лишь «под козырек» берут, понимаешь? Ты видел их в работе, вот и опиши свои впечатления.

Тут я уже отказывать не стал. Почему бы и нет? Описать поведение того же Корнилова и как с ним спорил Игнатьев не сложно. Как Буденный их слушал, да иногда вставлял свои «пять копеек» в обсуждение. Как полковник Тарасов, отвечающий за артиллерию, жаловался, что снарядов перерасход большой, не рассчитанный на такое ведение артиллерийского огня, и что стволы у пушек могут не выдержать темпа стрельбы. Правда я тут же попросил его про проблемы артиллерии не упоминать, поняв, что это по сути – стратегическая информация. Вытянул все же у меня Илья Романович хоть что-то, чего выносить на публику не стоит! Тот вроде понял, но посмотрим. Авантюризм у Говорина такой, что может и забыть или просто махнуть рукой, в угоду «достоверности» будущей картины. Поэтому дальше я уже свернул разговор к его неудовольствию.

Батя пришел самым последним, стол уже был накрыл, поэтому мы сразу и расселись. Естественно были вопросы в первую очередь про мою командировку, как там сражаются наши, страшен ли германец в бою. Отвечал, что наши сражаются храбро, германца давят, а как он в бою – знаю лишь по их рассказам. Но выходит, что хоть и стойко враг держится, но и страх у него есть, и силы не беспредельные, и в конечном счете мы все равно победим. С немцев перешли на японцев. Почему они первыми напали на нас, ведь первоначальная их цель была – Китай. Есть ли у них хоть какие-то шансы, или их удар был самоубийственной авантюрой, развязавшей нам руки и давшей моральной право «бить и в хвост и в гриву», как выразился Илья Романович.

Тут у меня ответ был один – как раз и еду, чтобы на месте во всем разобраться. Не хотел просто сейчас вдаваться в детали того, что узнал о ситуации в регионе. Да и личные впечатления с разговорами с местными могут добавить деталей, которые я пропустил. Ну и все равно меня о них спросят, когда вернусь. Так и пролетело время. Илья Романович с батей пили самогон, который очень рекомендовал мой отец. Говорин, как обычно, и мне пытался налить в начале посиделок. Я также привычно отказался. Былой страх, что если выпью, «провалюсь еще дальше в прошлое» прошел, а привычка не пить осталась.

Разошлись уже ближе к полуночи. А утром меня ждал самолет – пора было отправляться в Читу, где и располагался сейчас главный штаб Восточного фронта.

До Читы долетел без проблем, военным бортом. Вместе со мной также летели майор Свиридов, который возвращался из командировки – на заводе проводил приемку самолетов, что должны были убыть на пополнение дальневосточного дивизиона, да задержался по каким-то причинам и не вернулся в часть с остальными летчиками. Да пяток радисток, которых направили для усиления, а то текущий состав в связи с войной уже не справлялся со своими задачами столь же оперативно, как раньше. Девчонки оказались смешливыми, а майор – записной мастак травить байки, поэтому было не скучно. А вот в городе мне уже повезло меньше.

В здании, где раньше располагался штаб, царило запустение. Лишь дежурные офицеры, да несколько бойцов остались на его охрану, а все остальные по приказу маршала Блюхера перебрались ближе к месту боевых действий. Получалось, что и мне необходимо было отправляться туда.

– Не беспокойтесь, товарищ представитель, – спокойно говорил мне оставленный на дежурство капитан, – мы вам быстро самолет найдем. У нас связь со штабом налажена, отправят «дежурного ишачка» в ближайшем времени.

«Дежурным ишачком» оказался Поликарповский истребитель, одной из последних моделей. Моноплан с низкорасположенным крылом. Я сначала даже подумал, как я в нем полечу, ведь в последнее время Николай Николаевич работал над одноместными самолетами. Но оказалось, что конкретно этот был из «учебной серии», что предполагало наличие второго места для ученика. Во всем остальном, даже в вооружении, он почти не отличался от своего «боевого» варианта.

– Долетим с ветерком, – сказал мне пилот Гриша Тальков. – И не заблудимся. Приборы есть, да и не первый раз меня «почтальоном» отправляют.

– А с чего мы должны заблудиться? – не понял я.

– Ну, – смутился он. – Бывали у меня пассажиры, у которых такой страх есть.

– Я тебе доверяю, Гриш, – заверил я лейтенанта.

Тот улыбнулся и, присвистнув, чем сильно напомнил мне по поведению какого-нибудь таксиста, начал разгон. Я даже в мыслях представил, как он "нажимает педаль газа", хотя конечно ничего подобного в самолете нет. Лететь нам было вроде и недалеко – километров двести, что с нынешней скоростью, всего полчаса полета, но я уже насиделся до этого в АНТе, потому и ждал приземления с нетерпением. Да и виды на заснеженную тайгу были интересными лишь первые минут пять. Гриша же был парнем словоохотливым, но все же старался эфир не забивать – ведь переговариваться мы могли лишь по рации, иначе друг друга не услышим.

– Скоро прибудем, – в очередной раз выйдя на связь, обрадовал меня Тальков. И тут же чертыхнулся.

– Что произошло? – голос пилота мне не понравился.

– Точка справа по борту, выше нас на ладонь, – ответил он мне напряженно. – И откуда взялся этот черт?

Закрутив головой, я вскоре увидел то, что всполошило пилота. К нам приближался самолет, и уже по его очертаниям было понятно, что к нашей авиации он не имеет никакого отношения.