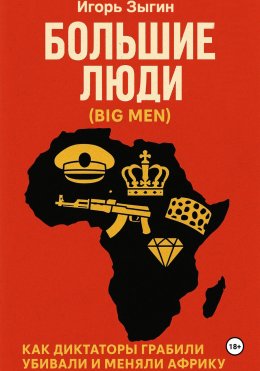

Большие люди (Big Men): Как диктаторы грабили, убивали и меняли Африку

Глава 1. Уганда. Иди Амин – «Последний король Шотландии»

Письмо Её Величеству

1972 год. Президентская резиденция в Кампале. Сорокасемилетний генерал Иди Амин неторопливо диктует письмо секретарю, время от времени поправляя белоснежный военный китель, усыпанный медалями. За окном – изумрудная зелень угандийских холмов и спокойная гладь озера Виктория. Обычное утро обычного президента обычной африканской страны.

– Записывайте, – говорит Амин, и его голос звучит на удивление мягко. – «Её Величеству королеве Елизавете Второй…»

Секретарь поднимает ручку.

– «От Его Превосходительства Президента пожизненно, Фельдмаршала Аль-Хаджи Доктора Иди Амин Дада…» – Амин делает паузу, наслаждаясь моментом. – «…Виктора Креста, ордена за выдающиеся заслуги, Военного креста, Командора Британской империи…»

Секретарь старательно записывает, но рука уже начинает уставать.

– «…Повелителя всех зверей земли и рыб морских…» – продолжает Амин, глядя в потолок. – «…и Завоевателя Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности…»

Пауза. Секретарь поднимает глаза.

– Это ещё не всё, – улыбается Амин. – «…и Последнего короля Шотландии».

В комнате повисает тишина. Где-то вдалеке кричат птицы-носороги.

– Так вы будете записывать приглашение на празднование нашей независимости или нет?

Годом ранее та же самая королева пожала руку этому человеку в Букингемском дворце и улыбалась ему на официальных фотографиях. Британские дипломаты составляли о нем «откровенно позитивные оценки личности». Израильские военные советники называли его «Хагай Неэман» – «надёжный рулевой». Как помощник повара дослужился до рукопожатий с монархами и почему цивилизованный мир так долго закрывал глаза на чудовище – это история не только об одном диктаторе, но и о цене геополитических расчетов.

Проблема по имени Оботе

Чтобы понять, как Запад мог приветствовать приход к власти человека, который за восемь лет правления убьет триста тысяч собственных граждан, нужно вернуться к началу 1970-х годов. В разгар холодной войны Африка превратилась в громадную шахматную доску, где великие державы двигали фигуры, мало заботясь о том, что творится на клетках.

Милтон Оботе был классическим продуктом деколонизации – харизматичный лидер национально-освободительного движения, который привел Уганду к независимости в 1962 году, а затем быстро превратился в еще одного африканского автократа. К началу 1970-х герой независимости уже отменил конституцию, разогнал парламент, упразднил традиционные королевства (включая влиятельную Буганду) и правил единолично.

Но настоящей проблемой для Запада стал не авторитаризм Оботе – таких лидеров в Африке хватало, и с ними вполне можно было иметь дела. Проблемой стал его поворот налево. В 1969 году Оботе провозгласил курс на «африканский социализм» и национализировал 80 британских компаний, включая крупнейшие банки и промышленные предприятия. Для Лондона, привыкшего к тому, что бывшие колонии остаются источниками сырья и рынками сбыта, это было ударом ниже пояса.

Еще хуже было то, что Оботе начал заигрывать с Советским Союзом. Угандийские студенты получали стипендии в Москве, советские военные советники появились в Кампале, а сам президент все чаще произносил речи о «борьбе с империализмом». В условиях холодной войны это автоматически делало его врагом.

К 1971 году терпение западных столиц иссякло. Оботе превратился из союзника в «неблагодарного социалиста», от которого нужно было избавляться. Оставалось найти подходящую замену.

Идеальный кандидат

Иди Амин Дада родился около 1925 года в семье кочевника из племени каква на границе Уганды и Судана. Его отец, Амин Дада Ньябира, служил в Королевских африканских стрелках – элитном подразделении британской колониальной армии. Мать, Аиша Чумару, была традиционной целительницей из племени лугбара. В этом сочетании военной дисциплины и магического мышления уже угадывались черты будущего диктатора.

В 1946 году двадцатиодногодний Амин пошел по стопам отца и записался в ту же армейскую часть. Начинал он помощником повара, но британские офицеры быстро разглядели в нем именно те качества, которые были нужны для колониального солдата: физическую силу (к двадцати годам Амин вымахал до 193 сантиметров), беспрекословное подчинение приказам и врожденный талант к насилию.

Пятнадцать лет службы сделали из Амина идеального продукта британской военной машины. Он участвовал в подавлении восстания Мау-Мау в Кении, воевал против сомалийских повстанцев, безжалостно расправлялся с племенными вождями, которые осмеливались противиться колониальной администрации. «Исключительно предан Британии», – неизменно писали о нем в служебных характеристиках.

К 1961 году Амин стал одним из первых двух угандийцев, получивших офицерские погоны. В армии независимой Уганды он быстро поднялся до поста командующего и заслужил репутацию человека, который может решить любую «деликатную» проблему. Когда в 1966 году Оботе решил силой свергнуть короля Буганды Мутесу II, именно Амин штурмовал его дворец. Король бежал в Лондон, где и умер в изгнании.

Для британских и израильских спецслужб, которые внимательно следили за ситуацией в Уганде, Амин был находкой. Сильный, преданный Западу военачальник, пользующийся авторитетом в армии и при этом не обремененный политическими амбициями или социалистическими идеями. Казалось, он был создан для роли «надежного партнера» в регионе, где таких партнеров становилось все меньше.

Переворот: когда звезды сошлись

К концу 1970 года отношения между Оботе и Амином испортились окончательно. Президент подозревал своего командующего в коррупции – из военного бюджета исчезло несколько миллионов долларов, а Амин не мог внятно объяснить, куда делись деньги. В январе 1971-го Оботе принял решение арестовать строптивого генерала и отправился на встречу глав Содружества в Сингапур, оставив соответствующие приказы верным офицерам из племен ачоли и ланго.

Но информация о планах президента просочилась к Амину. Кто именно предупредил генерала – до сих пор остается тайной, но известно, что в те дни при нем неотлучно находился израильский военный атташе полковник Барух Бар-Лев. Именно к Бар-Леву первым делом обратился британский высокий комиссар Ричард Слейтер, когда утром 25 января проснулся от звуков танковых орудий и понял, что в Кампале происходит переворот.

Слейтер нашел израильского полковника в штабе Амина, где тот давал советы по «устранению очагов сопротивления». Позже выяснилось, что именно Бар-Лев посоветовал Амину привлечь к перевороту войска суданских повстанцев Аньянья, с которыми Израиль тайно сотрудничал против арабского режима в Хартуме. Эти закаленные в боях наемники и стали ударной силой переворота.

За одну ночь Амин захватил все ключевые объекты в столице. К утру радио Уганды уже передавало сводки нового правительства, а танки контролировали аэропорт Энтеббе. Оботе, проснувшись в сингапурском отеле, обнаружил, что у него больше нет страны.

Реакция западных столиц была удивительно единодушной. Вместо осуждения военного переворота поступили поздравления «новому лидеру». Рассекреченные британские документы показывают, что дипломаты составили об Амине «откровенно позитивную оценку личности» и рекомендовали «поддержку и продажу оружия новому режиму». Израильтяне называли его «Хагай Неэман» – «надежный рулевой» на иврите.

Расчет был прост: Амин обещал денационализировать захваченные Оботе предприятия, разорвать связи с СССР и «вернуть Уганду в семью цивилизованных народов». Для Запада это звучало как музыка.

Медовый месяц с Западом

Первые месяцы правления Амина действительно казались воплощением западных надежд. Новый президент освободил политических заключенных, распустил тайную полицию Оботе, пообещал провести демократические выборы и заговорил о защите частной собственности. Социалистическая риторика исчезла из официальных заявлений, советские советники были отправлены домой.

В июле 1971 года Амин прибыл в Лондон с официальным визитом. Фотографии того времени показывают улыбающегося гиганта в парадной форме, который пожимает руку королеве Елизавете II в Букингемском дворце и беседует с премьер-министром Эдвардом Хитом. Британская пресса называла его «сильным лидером, способным навести порядок в стране».

За красивыми словами стояли вполне конкретные обязательства. Британия выделила Уганде пакет экономической помощи в 10 миллионов фунтов стерлингов, поставила 15 бронемашин Ferret и 36 машин Saladin, а также направила группу военных инструкторов. Израиль обеспечивал техническую помощь и подготовку кадров.

Но даже в этот период медового месяца происходили события, которые должны были насторожить западных дипломатов. Уже в июле 1971 года в казармах в Джинджа и Мбарара были убиты сотни солдат из племен ачоли и ланго – тех самых, которые считались сторонниками Оботе. К началу 1972 года исчезло около 5000 военнослужащих и вдвое больше гражданских лиц из этих племен.

Два американских журналиста, Николас Строу и Роберт Сидл, попытались расследовать эти исчезновения. В июле 1971-го они отправились в казармы батальона «Симба» в Мбараре и больше никогда не вернулись. Их тела так и не нашли.

Западные дипломаты знали об этих «эксцессах», но предпочитали не придавать им значения. В конце концов, Африка есть Африка, а Амин оставался полезным союзником в борьбе против советского влияния. Пока он выполнял свои обязательства по денационализации и разрыву с Москвой, небольшие «недоразумения» с оппозицией можно было стерпеть.

Как дорого обойдется миру этот цинизм, станет ясно уже очень скоро.

Изгнание азиатов: популистский расчет

4 августа 1972 года Амин объявил «экономическую войну». На военной базе в Торо он заявил солдатам, что Аллах явился ему во сне и приказал изгнать из страны всех азиатов. «Азиаты приехали в Уганду строить железную дорогу, – говорил он в мегафон. – Железная дорога построена. Теперь они должны уйти».

За религиозной риторикой скрывался холодный политический расчет. К 1972 году популярность Амина начала падать. Экономика буксовала, в армии зрел недовольство, а президент нуждался в эффектном жесте, который вернул бы ему поддержку народа. Изгнание 80 000 азиатов, которые контролировали 90% всех предприятий и обеспечивали 90% налоговых поступлений, было именно таким жестом.

Для многих простых угандийцев азиатское меньшинство было живым напоминанием о колониальной эпохе. Британцы привезли индийцев и пакистанцев сначала как рабочих для строительства железной дороги, а потом как торговцев и клерков. Колониальная администрация сознательно создавала расовую иерархию: белые управляли, азиаты торговали, африканцы работали на плантациях. После независимости эта система формально исчезла, но экономическое доминирование азиатов сохранилось.

Угандийский журналист, вспоминая те дни, рассказывал: «Мой отец всю жизнь работал на индийца Пателя, который владел лавкой в нашем районе. Отец вставал в пять утра, работал до темноты, а Патель жил в большом доме с садом и посылал детей учиться в Англию. Когда Амин сказал, что лавка теперь принадлежит африканцам, отец впервые за много лет улыбнулся».

Эта улыбка объясняет, почему «экономическая война» стала самой популярной мерой за все время правления Амина. Тысячи рядовых угандийцев – солдат, клерков, мелких торговцев – внезапно получили шанс стать владельцами процветающих предприятий. Смутс Гуведдеко, который еще недавно работал телефонным оператором, стал командующим ВВС. Майор Исаак Малияманугу превратился из ночного сторожа в одного из самых влиятельных людей в стране.

За 90 дней, отведенных на эвакуацию, из Уганды выехало около 60 000 человек. Они могли взять с собой только 120 долларов наличными и 220 килограммов багажа. Все остальное – 5655 фирм, ранчо, ферм и поместий, тысячи автомобилей, домов и магазинов – досталось новым хозяевам.

Проблема была только в том, что управлять бизнесом оказалось сложнее, чем его захватывать. Бывший телефонный оператор плохо разбирался в логистике авиаперевозок, а ночной сторож не понимал тонкостей банковского дела. К концу 1970-х промышленное производство в Уганде упало в три раза, ВВП сократился на треть, а реальные зарплаты обесценились на 90%.

Но в 1972 году это было еще далеко. Пока что Амин купил себе несколько лет народной любви ценой изгнания целого сообщества, жившего в Уганде поколениями.

Машина террора

Пока мир смеялся над эксцентричными выходками «Последнего короля Шотландии», в Уганде работала одна из самых эффективных машин убийства в истории Африки. Центром террора стало Государственное исследовательское бюро – невинное название скрывало штаб-квартиру тайной полиции в розовом L-образном здании на холме Накасеро в Кампале.

Аполло Водокелло Лавоко, один из немногих выживших после 169 дней заключения, рассказывал о подземных камерах, соединенных туннелем с президентской резиденцией. Амин иногда лично спускался к особо важным узникам. Была «холодная комната», где температуру поддерживали ниже нуля, и «бассейн» – камера, которую постепенно заполняли водой, нагреваемой электричеством.

По субботам в ГИБ устраивались массовые казни. Это напоминало кровавый ритуал: Амин приезжал к завтраку, лично отбирал жертв из списков, а затем наблюдал за экзекуциями с балкона своего кабинета. Легенды рассказывают о специальных «крокодильих ямах», куда сбрасывали приговоренных, и о рефрижераторах, набитых человеческими головами. Впрочем, свидетельства указывают на то, что большинство убийств происходило более прозаично – расстрелы, избиения молотками, удушения. Крокодилы действительно поедали тела жертв в озере Виктория, но специальные «ямы для казней» – скорее плод позднейших домыслов.

Главной целью террора была этническая чистка. Амин методично уничтожал племена ачоли и ланго – политическую базу свергнутого Оботе. Целые деревни исчезали за одну ночь. Тела сбрасывали в озеро или оставляли в саванне на растерзание гиенам.

Но ужас режима был не только в изощренности пыток, но и в их масштабе. Международная комиссия юристов, проводившая расследование в 1974 году, пришла к выводу: за три года правления погибло не менее 80 тысяч человек, а более вероятная цифра – около 300 тысяч. Для страны с населением 12 миллионов это означало, что каждый сороковой угандиец был убит по политическим мотивам.

И все это время западные дипломаты продолжали называть Амина «эксцентричным, но в целом дружественным лидером».

Абсурд как инструмент власти

К 1975 году полное звание президента Уганды звучало так: «Его Превосходительство Президент пожизненно, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин Дада, Виктор Креста, ордена за выдающиеся заслуги, Военного креста, Командор Британской империи, Повелитель всех зверей земли и рыб морских и Завоеватель Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности, и Последний король Шотландии».

Тридцать семь слов. Секретари учили этот титул наизусть.

На первый взгляд, это может показаться простой мегаломанией, но в действительности абсурд был продуманным инструментом власти. Каждое новое звание, каждая эксцентричная выходка отвлекали внимание мировой прессы от настоящих преступлений режима. Журналисты писали о забавных телеграммах королеве, а не о массовых убийствах в казармах.

Особенно Амину нравилась шотландская часть титула. В 1977 году он направил в Лондон официальную ноту с предложением «освободить угнетённый шотландский народ от английского ига». Премьер-министр Джеймс Каллаган ответил вежливым отказом, но Амин не сдавался. Он регулярно отправлял «братские приветы шотландским повстанцам» и предлагал свои услуги в качестве посредника в переговорах.

Впрочем, шотландцы его не просили.

В том же 1977 году, после разрыва дипломатических отношений с Великобританией, Амин присвоил себе новый титул – «Завоеватель Британской империи» – и наградил себя орденом CBE, который расшифровывался теперь не как «Командор ордена Британской империи», а как «Conqueror of the British Empire».

Эти театральные жесты помогали Амину создавать образ непредсказуемого, но в целом безобидного чудака. Пока мир смеялся над его выходками, в Уганде продолжались убийства.

Конец любимчика

Разрыв с Западом произошел не из-за массовых убийств – о них дипломаты предпочитали не говорить вслух. Проблемы начались, когда Амин перестал быть полезным союзником.

Первый звонок прозвучал в октябре 1973 года, когда Амин неожиданно поддержал арабские страны в войне Судного дня против Израиля. Он изгнал из страны всех израильских советников, разорвал дипломатические отношения с Тель-Авивом и начал получать помощь от Ливии и Саудовской Аравии. Для Израиля, который вложил огромные ресурсы в угандийского диктатора, это было жестоким ударом.

Но окончательно Амин испортил отношения с Западом в июне 1976 года, когда разрешил палестинским террористам из НФОП посадить в аэропорту Энтеббе захваченный французский аэробус с заложниками на борту. Израильский спецназ уничтожил террористов в ходе блестящей операции, но международный авторитет Амина был окончательно подорван.

К концу 1970-х даже самые циничные дипломаты понимали, что угандийский диктатор из союзника превратился в источник проблем. Его поддержка террористов, постоянные скандалы с дипломатами соседних стран, экономический хаос в самой Уганде – все это делало Амина непредсказуемым и опасным партнером.

Последней каплей стала война с Танзанией. В октябре 1978 года угандийская армия вторглась в танзанийскую провинцию Кагера и аннексировала полторы тысячи квадратных километров чужой территории. Амин объявил, что «восстанавливает исторические границы», но на самом деле просто хотел отвлечь внимание от проблем дома.

Президент Танзании Джулиус Ньерере оказался не из тех, кто прощает территориальные захваты. В январе 1979 года танзанийские войска при поддержке угандийских эмигрантов начали контрнаступление. Амин рассчитывал на легкую победу, но его деморализованная армия развалилась при первом серьезном сопротивлении.

11 апреля 1979 года танки союзников вошли в Кампалу. Амин бежал на вертолете, прихватив четырех жен, двадцать детей и нескольких любовниц. В городе начались стихийные празднества – восьмилетний кошмар закончился.

Долгое изгнание

Дальнейшая жизнь «Повелителя всех зверей» выглядела как жестокая пародия на его бывшее величие. Сначала он нашел убежище у своего старого приятеля Муаммара Каддафи в Ливии, но через год выяснилось, что даже ливийский лидер не готов терпеть рядом с собой такого соседа.

В 1980 году Амин перебрался в Саудовскую Аравию, где и провел оставшиеся 23 года жизни. Саудиты поселили экс-диктатора в правительственной вилле в Джидде и назначили скромную ежемесячную стипендию. Амин старался не высовываться: играл в теннис, изучал Коран, время от времени давал интервью западным журналистам.

В 1989 году он попытался вернуться через Заир, но был арестован в аэропорту Киншасы и отправлен обратно в Саудовскую Аравию. После этого окончательно смирился с ролью пенсионера.

16 августа 2003 года в 8:20 утра Иди Амин умер от почечной недостаточности в возрасте 78 лет. Его похоронили в тот же день на кладбище Рувайс в Джидде – без пышности, без государственных почестей, в присутствии только семьи.

Наследие

Уганда оправлялась от правления Амина долгие десятилетия. Экономика начала восстанавливаться только в 1990-х, образовательная система была полностью разрушена, а травмы в обществе не зажили до сих пор. В стране, где каждая семья потеряла кого-то из родственников, имя Амина до сих пор произносят шепотом.

Парадоксально, но за пределами Уганды Амин стал персонажем массовой культуры. Фильм «Последний король Шотландии» 2006 года с Форестом Уитакером в главной роли собрал множество наград и закрепил образ диктатора как колоритного безумца с чувством юмора. Правда, главный герой фильма – шотландский врач Николас Гарриган – полностью вымышлен. Настоящим личным доктором Амина был угандиец Пол Д'Арбела, а романтическая линия с женой диктатора придумана сценаристами.

История Иди Амина – это урок о том, как геополитические расчеты могут заслонить элементарные человеческие соображения. Западные державы знали о характере человека, которого поддерживали. Рассекреченные британские документы показывают, что дипломаты получали регулярные отчеты о массовых убийствах уже с лета 1971 года. Но пока диктатор оставался полезным союзником в холодной войне, эти отчеты предпочитали игнорировать.

Восемь лет правления Амина стоили Уганде сотен тысяч жизней и десятилетий развития. Но, возможно, самый страшный урок в другом: большинство его преступлений происходило на глазах у всего мира. Международное сообщество знало, видело, получало сводки – и молчало, пока это было выгодно.

Амин умер в роскоши, получая пенсию от саудовского королевства. Его жертвы так и остались в безымянных могилах угандийской саванны.

Угандийцы до сих пор помнят те восемь лет и предупреждают мир: когда политик начинает называть себя «отцом нации» и требует пожизненных полномочий – пора бежать. Пока не поздно.

Глава 2. Центрально-Африканская Республика. Жан-Бедель Бокасса – «Император на нищей земле»

Корона за четверть бюджета

4 декабря 1977 года. Стадион имени Жан-Беделя Бокассы в Банги. Под палящим африканским солнцем собрались четыре тысячи гостей в парадных костюмах и традиционных одеждах. На трибунах – дипломаты, журналисты, местная знать. На поле – красные ковры, золотая карета, запряженная восемью белыми лошадьми, доставленными из Бельгии, и двухтонный трон в виде гигантского орла.

Жан-Бедель Бокасса медленно поднимается по ступеням в золотом мундире, расшитом жемчугом, с горностаевой мантией весом 30 килограммов. В руках – алмазный скипетр. На голове – корона с главным бриллиантом в 80 карат, изготовленная парижскими ювелирами за два с половиной миллиона долларов.

– Именем Всемогущего Бога и воли центральноафриканского народа провозглашаю себя Императором Бокассой Первым! – провозглашает он, самостоятельно водружая корону на голову.

450 фунтов лепестков роз, импортированных из Франции, разбрасывают перед троном. 240 тонн деликатесов доставлены спецрейсами из Парижа: икра белуги, фуа-гра, устрицы из Бретани, трюфели. 60 тысяч бутылок французского шампанского и бургундского. Торт весом в полтонны. 60 новеньких Mercedes привезли самолетами из Камеруна – по 5000 долларов за машину только за авиаперевозку.

Общая стоимость церемонии – 22 миллиона долларов. Четверть годового бюджета страны.

За воротами дворца в это время 66% населения Центрально-Африканской Республики живут менее чем на доллар в день. В детской больнице Банги нет лекарств от малярии. В школах – нет тетрадей. Средний доход на душу населения – 177 долларов в год. Дороги, построенные при французах, превратились в безтравные овраги.

В тот же день, когда император праздновал свою коронацию под звуки 120-местного французского военного оркестра, 57-летний рабочий Нгуида хоронил своего 12-летнего сына Белге, застреленного солдатами Императорской гвардии за то, что бросал камни в проезжавшую мимо машину. Мальчик умер на улице, а отец нашел его лежащим на спине с вываливающимися кишками.

Но история Бокассы – это не просто рассказ о безумном диктаторе. Это урок о том, как устроена система, которая превращает сирот в тиранов, а цивилизованные страны – в спонсоров геноцида.

Забытый уголок Франсафрики

Чтобы понять, как стала возможной такая карикатура на власть, нужно разобраться с тем, что такое Центрально-Африканская Республика и почему она была важна для Франции.

ЦАР – искусственное государство размером с Францию, созданное французскими колонизаторами в самом сердце Африки. Граница прочерчена линейкой по карте, без учета племенных территорий и исторических связей. Население – 4 миллиона человек десятка разных народностей, говорящих на 80 языках. Столица Банги – единственный крупный город, все остальное – деревни в саванне и джунглях.

Но под этой нищей землей лежали сокровища. Алмазы – четвертые по значимости в мире запасы. Уран – топливо для французских атомных электростанций. Золото, древесина ценных пород, слоновая кость. Плюс стратегическое положение в центре континента, откуда можно контролировать события в Чаде, Конго, Судане.

ЦАР была частью «Франсафрики» – неформальной империи, которая позволяла Парижу оставаться великой державой после деколонизации. Система работала просто: французские компании получали доступ к ресурсам, лояльные африканские лидеры – политическую защиту и личное обогащение. Валюта франк CFA привязывала экономики бывших колоний к французской, гарантируя Парижу контроль над финансовыми потоками.

В этой системе диктаторы были не злом, а необходимостью. Сильная рука обеспечивала стабильность поставок урана и алмазов. Демократия могла привести к власти неуправляемых националистов, которые потребовали бы справедливых цен за ресурсы или, того хуже, национализировали бы французские активы.

Жан-Бедель Бокасса был идеальным кандидатом на роль такого управляемого диктатора. Воспитанный французскими миссионерами, ветеран французской армии, человек без собственной политической программы – только личные амбиции и комплексы. Франция могла быть уверена: такой лидер никогда не станет вторым Насером или Патрисом Лумумбой.

Сирота, ставший солдатом

Жан-Бедель Бокасса родился 22 февраля 1921 года в деревне Бобанги, в семье Минданды Бокассы – вождя племени мбака. Отец занимался торговлей слоновой костью и считался влиятельным человеком по местным меркам. Но влияние вождя племени в колониальной Африке имело четко очерченные границы.

В 1927 году французские колониальные власти потребовали от Минданды поставить сотню мужчин на принудительные работы по строительству дороги. Вождь отказался – его люди были заняты полевыми работами, а сезон дождей не лучшее время для дорожного строительства. Через неделю французские жандармы арестовали Минданду и избили до смерти на городской площади в качестве «урока другим нарушителям порядка».

Мать Жан-Беделя, Мари Йокова, не выдержала горя и унижений. Через неделю после похорон мужа она покончила с собой, оставив двенадцать детей сиротами. Шестилетний Жан-Бедель и его братья были разобраны родственниками, а самого младшего взяли на воспитание католические миссионеры.

Отцы-миссионеры дали мальчику французское образование и привили глубокое почтение к «цивилизованной стране». Жан-Бедель рос с мыслью, что высшая честь для африканца – служить французской короне. Франция убила его отца и довела до самоубийства мать, но та же Франция дала ему образование, имя (его назвали в честь французского писателя Жана Беделя) и возможность подняться выше своего племенного статуса.

Этот психологический парадокс определил всю жизнь Бокассы: он одновременно ненавидел и боготворил бывшую метрополию. В его будущем кабинете будет висеть портрет Наполеона – корсиканца, который покорил Европу и короновал себя императором. «Если этот маленький человек смог стать повелителем Франции, то и я, африканец, достоин империи», – говорил Бокасса приближенным.

В 18 лет, в 1939 году, Бокасса записался добровольцем в колониальные войска. Французские архивы сохранили подробные данные о службе будущего диктатора. В 1944 году он участвовал в освобождении Прованса от немцев, с 1950 по 1953 год воевал в Индокитае против коммунистов Хо Ши Мина, затем служил в Алжире во время войны за независимость.

За 23 года службы Бокасса получил Орден Почетного легиона, Военный крест и французское гражданство. Это была завидная карьера для африканца в колониальной армии. Но за внешним лоском скрывалась глубокая травма сироты, который всю жизнь доказывал свою значимость тем, кто когда-то унизил его семью.

Проблема по имени Дако

В 1960 году Центрально-Африканская Республика получила независимость, и первым президентом стал Давид Дако – двоюродный брат Бокассы, умеренный политик, который устраивал французские власти. Дако назначил отставного капитана Бокассу начальником генерального штаба крошечной армии нового государства – 500 солдат и три броневика.

Первые годы все шло по плану. Дако проводил проевропейскую политику, французские компании спокойно разрабатывали месторождения, урановая руда отправлялась в Европу практически бесплатно. ЦАР была образцовым клиентом Франсафрики.

Но к середине 1960-х Дако начал доставлять проблемы. Он заговорил о необходимости пересмотра соглашений с французскими компаниями, потребовал большей доли от продажи алмазов, стал критиковать валютную систему франка CFA. Хуже того, президент начал заигрывать с левыми идеями – говорил об «африканском социализме» и справедливом распределении ресурсов.

В Париже забеспокоились. Дако еще не был откровенным коммунистом вроде Патриса Лумумбы, но эволюция его взглядов вызывала тревогу. А тут еще китайцы предложили построить в ЦАР университет в обмен на концессии на добычу алмазов. Для французских элит это было красной тряпкой.

К концу 1965 года в Елисейском дворце пришли к выводу: пора менять лошадей. Дако стал слишком самостоятельным, а значит, опасным для французских интересов. Нужна была «управляемая альтернатива» – лидер, который будет зависеть от французской поддержки и не сможет позволить себе независимую политику.

Идеальной кандидатурой был начальник генштаба Бокасса. Ветеран французской армии, человек без политической программы, с комплексами и амбициями. Такой никогда не станет вторым Насером или Кваме Нкрумой.

Сен-сильвестрский путч

31 декабря 1965 года президент Дако улетел в Париж на новогодние каникулы. В три часа двадцать минут ночи 1 января 1966 года жители Банги проснулись от рева моторов и стрельбы. По радио зазвучал хорошо поставленный баритон:

– Граждане Центрально-Африканской Республики! Революционный комитет под моим руководством берет власть в свои руки. Коррумпированное правительство Дако свергнуто. Да здравствует революция!

300 солдат с тремя бронемашинами за несколько часов захватили все ключевые объекты столицы: радиостанцию, аэропорт, телеграф, президентскую резиденцию. Сопротивления не было – в стране просто не осталось сил, способных противостоять армии.

Дако, вернувшись из Парижа, обнаружил, что у него больше нет государства. В аэропорту его встретили солдаты Бокассы и под дулами автоматов заставили подписать документ о передаче власти «временному правительству».

Международная реакция была показательной. Франция признала новое правительство уже через несколько часов. Британия и США последовали примеру Парижа. Никто не осудил военный переворот, никто не потребовал восстановления конституционного строя. В условиях холодной войны стабильность поставок стратегических ресурсов была важнее демократических принципов.

Позже выяснилось, что французские спецслужбы знали о готовящемся перевороте заранее. Прямых доказательств участия Парижа в планировании путча нет, но обстоятельства говорят сами за себя: идеальное время (новогодняя ночь), отсутствие сопротивления, мгновенное международное признание.

Переворот вошел в историю как «сен-сильвестрский путч» – по дате католического праздника. Бокасса продемонстрировал отличное чувство времени: пока весь мир праздновал Новый год, он тихо прибрал к рукам целую страну.

Идеальный партнер

В первые месяцы после переворота полковник Бокасса (он присвоил себе это звание сразу после прихода к власти) выглядел образцовым правителем. Обещал восстановить порядок, искоренить коррупцию, построить современное государство. Носил простую военную форму, ездил на скромном «Пежо», принимал делегации в обычном кабинете.

Для французских дипломатов такой поворот событий был идеальным. Бокасса с первых дней ясно дал понять: Франция – старший брат, младший готов к полному сотрудничеству. Никаких разговоров об «африканском социализме» или пересмотре соглашений.

Система взаимовыгодного обмена заработала сразу. Французские компании получили еще более выгодные условия разработки месторождений. Уран добывался практически бесплатно – все расходы на строительство рудников и инфраструктуры брало на себя французское правительство в виде «помощи развитию». 54% всех экспортных доходов ЦАР приходилось на алмазную торговлю, и львиная доля прибыли оседала в Париже.

«С начала эксплуатации урана Франция не платит ни сантима! – позже признавался сам Бокасса. – Всё здесь финансировалось французским правительством. Мы просим у французов деньги, получаем их и тратим».

Взамен Бокасса получал политическую защиту и личные подарки. В 1968 году он познакомился с Валери Жискаром д'Эстеном, тогда еще министром финансов. Между двумя людьми сложились на удивление теплые отношения. Жискар регулярно наведывался в Банги на сафари (Бокасса лично организовал истребление 30 000 слонов из 40 000, живших в стране), а диктатор одаривал высокого гостя щедрыми подарками.

Кому была выгодна эта система? Прежде всего, французским компаниям и политикам. Но и в самой ЦАР у Бокассы появилась база поддержки. Военная элита получила высокие зарплаты и привилегии. Племенная верхушка мбака – родного племени диктатора – заняла ключевые посты в правительстве. Городская молодежь пошла служить в армию, где платили лучше, чем в гражданских профессиях.

Даже среди простых жителей Бокасса пользовался определенной популярностью. Он строил дороги, больницы, школы – конечно, на французские деньги, но результат был виден. Национализированные при Дако предприятия вернули частным владельцам, экономика оживилась. ВВП на душу населения вырос с 95 долларов в 1960 году до 180 долларов в 1970-м.

Бокасса умел подавать себя как «отца нации», который заботится о своих детях. Он лично разбирал споры между гражданами, раздавал деньги нуждающимся, участвовал в национальных праздниках. Для многих простых центральноафриканцев он был не диктатором, а патриархом, который знает, что лучше для семьи.

Этот социальный контракт работал до тех пор, пока французские деньги обеспечивали хотя бы минимальное благосостояние. Но к середине 1970-х аппетиты диктатора выросли настолько, что даже щедрая французская помощь не могла их удовлетворить.

Алмазы д'Эстена

В 1973 году Валери Жискар д'Эстен получил от «дорогого африканского друга» особенно щедрый подарок. Поднос с алмазами общей стоимостью четверть миллиона долларов. Это был не единственный такой презент – по словам самого Бокассы, он дарил драгоценные камни французскому политику четыре раза за восемь лет, в присутствии свидетелей.

В 1974 году Жискар стал президентом Франции, и отношения между двумя лидерами стали еще теснее. Они называли друг друга «родственниками». У Бокассы в загородном поместье Беренго была специальная «лодкообразная вилла», зарезервированная исключительно для французского президента. Жискар приезжал туда «несколько раз в год, тайно», как вспоминал один из сыновей диктатора.

Эти визиты не были просто дружескими встречами. Обсуждались вопросы военного сотрудничества, поставок оружия, разработки урановых месторождений. Франция предоставила ЦАР 80 парашютистов для защиты режима и гарантировала военное вмешательство в случае угрозы перевороту.

Алмазные подарки были частью сложной системы личной дипломатии. Бокасса понимал, что его власть зависит от поддержки Парижа, и готов был щедро платить за эту поддержку. Жискар, в свою очередь, получал не только драгоценности, но и гарантии стабильных поставок стратегических ресурсов.

История с алмазами впоследствии выльется в крупнейший скандал Пятой республики. В октябре 1979 года сатирическая газета «Канар аншене» опубликует сенсационные разоблачения, которые станут одной из причин поражения Жискара на президентских выборах 1981 года. Но пока что все участники сделки были довольны взаимовыгодным сотрудничеством.

В 1976 году Бокасса решил, что настало время для следующего шага. Республиканская форма правления казалась ему слишком скромной для правителя, который контролирует алмазы и уран. Пора было стать императором.

Рождение империи

4 декабря 1976 года в резиденции президента собрался Совет революции – высший орган власти в стране, состоявший из ближайших соратников Бокассы. Повестка дня включала один-единственный вопрос.

– Товарищи, – торжественно произнес Бокасса, – республиканская форма правления исчерпала себя. Наш народ нуждается в сильной власти, основанной на традициях. Предлагаю провозгласить Центрально-Африканскую империю.

Члены Совета дружно аплодировали. Возражать было не только бесполезно, но и опасно для здоровья.

Формально Бокасса ссылался на исторические традиции – до прихода европейцев на этих землях существовали могущественные королевства. Фактически он копировал Наполеона, которым откровенно восхищался. Будущий император заказал полное собрание мемуаров корсиканца и изучал каждую деталь его восхождения к власти.

Коронация была назначена на 4 декабря 1977 года – ровно через год после провозглашения империи. Подготовка заняла двенадцать месяцев и обошлась в сумму, равную всей французской помощи ЦАР за этот год.

Двухтонный трон в виде орла заказали нормандскому скульптору Оливье Брису. Команда из тридцати французских ремесленников работала в специальной мастерской в Жизоре. Корону с 8000 бриллиантов изготовили парижские ювелиры дома «Артюс Бертран». Коронационные одежды создавали те же мастера, что шили мундиры для Наполеона – фирма «Гизелин» в сотрудничестве с Пьером Карденом.

Восемь белых лошадей для императорской кареты закупили в Бельгии. Несколько десятков нормандских серых коней приобрели для эскорта. Центральноафриканские солдаты провели все лето 1977 года в Лизье, где учились ездить верхом в европейском стиле.

Список приглашенных на церемонию включал 2500 иностранных гостей, включая императора Хирохито, Иди Амина и европейских монархов. Правда, большинство глав государств вежливо отказались от участия в «театральном представлении». В итоге приехало только 600 человек, включая 100 журналистов.

«Они завидовали мне, потому что у меня была империя, а у них – нет», – комментировал Бокасса низкую явку.

Сама церемония в точности воспроизводила коронацию Наполеона. Бокасса, как и его кумир, венчал себя сам, подчеркивая, что власть получена не от Бога, а завоевана собственной силой. Присутствовавшие дипломаты записывали в дневниках: «Удивительное зрелище. Один из беднейших уголков планеты превратился в театр, где единственный актер играет роль французского императора».

Но за театральными декорациями скрывалась куда более мрачная реальность.

Трон на костях

К концу 1970-х Бокасса превратился из эксцентричного самодура в жестокого тирана с явными признаками психических расстройств. В Банги царила атмосфера всепроникающего ужаса. Тайная полиция императора была вездесуща – соседи доносили на соседей, дети на родителей, жены на мужей.

В подвалах дворца оборудовали камеры пыток, а во дворе построили клетки для львов. По слухам, император кормил хищников живыми заключенными, наблюдая за расправой с балкона своих апартаментов. Особой жестокостью отличались расправы с политическими противниками. Министров, заподозренных в нелояльности, Бокасса избивал лично – тяжелой тростью с костяными вставками.

Дьедонне Бага, 27-летний учитель английского языка, получивший образование в США, вспоминал о тех днях: «До этого я был равнодушен к политике. Но когда режим коснулся каждой семьи, все, что мы могли делать, – это ненавидеть и ждать».

Государственные служащие месяцами не получали зарплату – Бокасса присваивал два из каждых трех месяцев государственного фонда оплаты труда. В то время как император строил себе семь дворцов по всей стране, в магазинах исчезли базовые товары: хлеб, мыло, лекарства. Учителя бросали школы, врачи – больницы, чиновники – министерства.

Центральная больница Банги работала без электричества и медикаментов. В родильном отделении женщины рожали при свете свечей. Детская смертность выросла в три раза по сравнению с колониальными временами. При этом император тратил миллионы на зоопарк во дворце – содержание его львов обходилось дороже всей системы здравоохранения страны.

К концу 1970-х по Африке поползли зловещие слухи. Говорили, что император – каннибал, который поедает своих врагов и угощает человеческим мясом гостей на официальных банкетах. Бывший повар Бокассы давал показания о том, что готовил человечину для императорского стола, а в морозильных камерах дворца находили подозрительные куски мяса.

Сам Бокасса называл человеческую плоть «сладкой свининой» и, по словам свидетелей, даже брал консервы с этим «деликатесом» в поездки. На одном из заседаний кабинета министров он якобы угостил подчиненных блюдом из их недавно исчезнувшего коллеги, объявив об этом только в конце трапезы.

Впрочем, суд 1987 года оправдал бывшего диктатора по обвинению в каннибализме – несмотря на показания свидетелей, юридически доказать эти факты не удалось. Возможно, слухи были преувеличены политическими противниками. Но даже без людоедства преступления Бокассы выглядели чудовищно.

Детская кровь

В январе 1979 года император издал указ: все школьники страны обязаны носить униформу единого образца с портретом Бокассы на груди. Форму можно было купить только в магазинах компании, принадлежавшей императрице Екатерине Денгиаде – третьей из 17 официальных жен Бокассы, которую он похитил, когда ей было 14 лет.

Стоимость комплекта составляла 2000 франков CFA – огромную сумму для семей со средним доходом 177 долларов в год. Для сравнения: килограмм риса стоил 100 франков, то есть форма обходилась в 20 килограммов основного продукта питания.

17 апреля 1979 года ученики лицеев и колледжей Банги вышли на мирную демонстрацию с плакатами: «Долой дорогую форму!», «Мы хотим учиться, а не обогащать императрицу!». Подростки просто маршировали по улицам столицы, никого не трогая.

Бокасса воспринял демонстрацию как личное оскорбление и объявил о «коммунистическом заговоре». Вечером 17 апреля по его приказу начались массовые аресты. Полиция врывалась в дома, хватала детей прямо с уроков, тащила их из постелей. В камеры тюрьмы Нгарагба набили 180 подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

18 апреля император лично посетил тюрьму. Свидетели рассказывали, что он избивал детей тростью, кричал о «предательстве молодежи» и «происках врагов». В течение двух дней в переполненных камерах погибло около 100 детей. Их забивали дубинками, душили, некоторых просто затоптали насмерть.

57-летний рабочий Нгуида потерял в те дни своего 12-летнего сына Белге. Мальчик шел домой из школы, когда его поймали солдаты. «Белге лежал на спине за баром "Амикаль", кишки вывалились из живота, – вспоминал отец. – Я упал на колени и плакал. Моя дочь Жозефина тоже плакала».

27 подростков выжили и впоследствии дали показания международной комиссии. Франко-африканская следственная группа под руководством сенегальского судьи Юссу Ндиайе пришла к выводу: «Император почти наверняка лично участвовал в убийстве детей».

14 мая 1979 года Amnesty International опубликовала доклад о трагедии. Мировая пресса подхватила историю. Фотографии детских тел обошли все газеты планеты. Международное сообщество было в шоке.

Для Франции это стало точкой невозврата. Жискар д'Эстен больше не мог игнорировать зверства своего «африканского друга». Тем более что оппозиция активно использовала «дело об алмазах» и поддержку Бокассы для критики президента. Приближались выборы 1981 года, и каждый день молчания стоил Жискару голосов избирателей.

Париж принял решение: пора менять лошадей.

Операция «Caban»

Сентябрь 1979 года. Бокасса находится с официальным визитом в Ливии у Муаммара Каддафи. Обсуждают планы создания «Великой Африканской Империи» и борьбу с империализмом. Ирония истории: пока император говорит о борьбе против колониализма, бывшая метрополия готовит его свержение.

20 сентября в 23:30 французские транспортные самолеты приземляются в аэропорту Банги. На борту – подразделения Иностранного легиона и… Давид Дако, бывший президент ЦАР, которого свергли 14 лет назад. Париж решил вернуть на трон проверенную фигуру.

Операция «Caban» (кодовое название означает «хижина» на местном языке санго) проводится молниеносно. За несколько часов французские парашютисты берут под контроль все ключевые объекты столицы. Сопротивления нет – армия ЦАР давно деморализована и не желает сражаться за ненавистного диктатора.

Утром 21 сентября радио Банги передает обращение Дако: «Кошмар закончился. Узурпатор свергнут. Республика восстановлена».

Бокасса узнает о перевороте из сводок новостей в Триполи. Каддафи вежливо, но твердо дает понять: в Ливии экс-император не задержится. Нужно искать другое убежище.

Франция предоставляет своему бывшему протеже политическое убежище – в знак признательности за прошлые заслуги. Первые годы изгнания Бокасса проводит в замке Ардрикур под Парижем, получает скромную пенсию и время от времени дает интервью журналистам.

В этих беседах он неизменно утверждает, что «любим народом» и «скоро триумфально вернется». Когда речь заходит о детских убийствах, экс-император отвечает с искренним недоумением: «Какие дети? Я никого не убивал. Это всё клевета коммунистов».

Возвращение и суд

24 октября 1986 года самолет Air France рейсом Париж-Банги везет неожиданного пассажира. 65-летний Бокасса, изменившийся до неузнаваемости, сидит в хвосте лайнера. Седые волосы, простая одежда, никаких регалий – обычный пожилой африканец.

Что заставило экс-императора вернуться в страну, где его ждет суд? Биографы спорят до сих пор. Одни говорят о ностальгии, другие – о старческом слабоумии, третьи – о тайных переговорах с новым правительством ЦАР. Возможно, сыграло роль и то, что во Франции к власти пришли социалисты во главе с Франсуа Миттераном, который считал неуместным предоставлять убежище африканскому диктатору.

В аэропорту Банги Бокассу встречают без церемоний. Простые наручники, тюремная машина, камера в центральной тюрьме. Никто из бывших соратников не приходит проводить «императора».

Судебный процесс начинается в декабре 1986 года и длится полгода. Обвинительное заключение включает 14 пунктов: убийства, пытки, каннибализм, растрата государственных средств, незаконное ношение французских наград.

Главным обвинением становятся детские убийства 1979 года. 27 выживших свидетелей дают показания. Многие не могут сдержать слез, рассказывая о том, как видели смерть своих одноклассников. Больничная медсестра свидетельствует, что Бокасса приказал отравить новорожденного сына командира дворцовой охраны, которого подозревал в попытке покушения.

Бокасса держится на процессе с достоинством. Отрицает большинство обвинений, ссылается на «происки врагов» и «французский заговор». Когда речь заходит о детях, он заявляет: «Я никого не убивал. Дети умерли от болезней в переполненной тюрьме».

По обвинению в каннибализме – оправдание за недостатком доказательств. Но свидетельства бывшего повара, который рассказал о приготовлении человеческого мяса, произвели сильное впечатление на судей.

12 июня 1987 года суд выносит приговор: смертная казнь за убийство детей. Смертный приговор заменяют на пожизненное заключение, затем срок сокращают до 20 лет. 1 августа 1993 года по амнистии Бокасса выходит на свободу. Ему 72 года, здоровье подорвано, денег нет.

Последние три года жизни экс-император проводит в бетонном домике на окраине Банги. Торгует самодельными деревянными поделками на рынке, иногда дает интервью приезжим журналистам. В этих беседах он все чаще называет себя «тринадцатым апостолом» и обещает «скорое пришествие».

3 ноября 1996 года соседи находят Бокассу мертвым в его постели. Сердечный приступ в возрасте 75 лет. Похороны прошли скромно, без государственных почестей.

Наследие нищеты

Сегодня в Музее национальной истории ЦАР стоит золотой трон в виде орла, давно лишенный своих драгоценных украшений. Табличка сообщает: «Символ тщеславия и жестокости. Стоимость – годовая зарплата 10 тысяч рабочих».

Центрально-Африканская Республика остается одной из беднейших стран мира. ВВП на душу населения – чуть больше 300 долларов в год. Средняя продолжительность жизни – 53 года. 75% населения живут за чертой бедности. В стране, богатой алмазами и ураном, большинство жителей не имеют доступа к чистой воде и электричеству.

Что стало с огромным семейством Бокассы? Его главная жена, «императрица Екатерина», после переворота бежала в Женеву с семью детьми. Она продала алмазы из своей короны по одному, чтобы прокормить семью. Из 54 детей диктатора большинство остались в Африке, многие сменили фамилии, стараясь забыть об отце.

Один из сыновей стал водителем такси в Париже. «Люди иногда узнают фамилию и спрашивают, не родственник ли я императора, – рассказывал он в интервью. – Я всегда отвечаю: нет, просто совпадение».

Но главная проблема не в цифрах бедности и не в судьбе семьи диктатора. История Бокассы – это классический пример неоколониализма, системы, при которой формально независимые африканские страны остаются сырьевыми придатками бывших метрополий.

Франция 13 лет поддерживала психопата-диктатора, потому что он обеспечивал бесперебойные поставки урана и алмазов. По подсчетам экономистов, за годы правления Бокассы Франция получила от ЦАР ресурсов на 4 миллиарда долларов, предоставив взамен «помощи» на 230 миллионов – соотношение 17 к 1.

Система франка CFA, действующая до сих пор, позволяет Парижу контролировать финансы 14 африканских стран и выкачивать из них, по оценкам экспертов, около 500 миллиардов долларов ежегодно. Французские компании до сих пор доминируют в экономике ЦАР, а политические решения в Банги принимаются с оглядкой на мнение бывшей метрополии.

Жискар д'Эстен получал алмазы от Бокассы и закрывал глаза на массовые убийства. Когда международный скандал сделал диктатора политически неприемлемым, его просто заменили на более презентабельную марионетку. «Алмазная афера» стала одной из причин поражения Жискара на выборах 1981 года, но сама система Франсафрики пережила все политические бури.

Дети, убитые в тюрьме Нгарагба весной 1979 года, стали символом этой системы. Их кровь – цена, которую Африка до сих пор платит за чужое благополучие. Пока ресурсы важнее человеческих жизней, на тронах будут сидеть новые «императоры» – может быть, не такие карикатурные, как Бокасса, но не менее опасные для своих народов.

История «Последнего императора Африки» закончилась, но урок остается актуальным: когда великие державы создают диктаторов для защиты своих интересов, расплачиваются за это всегда простые люди.

Глава 3. Заир. Мобуту Сесе Секо – «Леопард, укравший страну»

Пролог: 4:00 утра в сердце Африки

30 октября 1974 года. Киншаса. В предрассветной темноте 60 000 зрителей заполняют стадион «20 мая». На арене – два американских боксера, которые через несколько минут разыграют один из самых знаменитых поединков в истории спорта. Мухаммед Али против Джорджа Формана. «Rumble in the Jungle» – «Грохот в джунглях».

Но это не просто бой. Это – театр. Грандиозная декорация, рассчитанная на миллиард зрителей по всему миру. В президентской ложе, в леопардовой шапке и абакосте от бельгийского ателье Arzoni, сидит человек, превративший целую страну в декорацию для собственного величия. Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга – «всесильный воин, который идет от победы к победе, сжигая все на своем пути».

Начало боя назначено на столь странное время неслучайно. 4:00 утра в Киншасе – это 22:00 в Нью-Йорке. Прайм-тайм для американского телевидения. Заир существует для внешнего мира, а не для собственного народа. Это первый урок мобутизма: реальность – это то, что видят другие.

За несколько недель до боя в Заире прошел трехдневный музыкальный фестиваль с участием Джеймса Брауна, Би Би Кинга и Билла Уизерса. Плакаты объявляли поединок «подарком заирскому народу от гражданина-президента Мобуту Сесе Секо». Но народ этого «подарка» почти не увидел – билеты стоили 10 долларов для местных жителей при средней зарплате в несколько центов в день. Реальная аудитория сидела в 450 кинотеатрах по всему миру, заплативших по 20 долларов за просмотр.

Когда Али нокаутировал Формана в восьмом раунде, миллиард зрителей увидел триумф. Но они не видели того, что происходило за кулисами этого спектакля: страну с инфляцией 9800%, где образование, медицина и дороги лежали в руинах, а сам «гражданин-президент» за тридцать лет правления похитил от 4 до 15 миллиардов долларов.

История Мобуту – это история о том, как построить империю, которая существует только на экране. О том, как превратить государство в декорацию. И о том, что происходит, когда зрители уходят, а декорации начинают рушиться.

Конго, 1960-1965: Пороховая бочка на экваторе

Чтобы понять, почему именно Мобуту стал «человеком Запада», нужно вернуться к июню 1960 года. Бельгийское Конго получает независимость, и сразу же превращается в то, что историки назовут «первой горячей точкой холодной войны в Африке южнее Сахары».

Конго – это не просто страна. Это стратегический приз размером с Западную Европу, набитый ураном, медью, алмазами и кобальтом. В разгар холодной войны контроль над таким куском «сердца Африки» означает контроль над ресурсами, которые определят технологическое превосходство на десятилетия вперед.

30 июня 1960 года на церемонии независимости происходит сцена, которая многое объясняет. Умеренный президент Жозеф Касавубу произносит вежливую речь о сотрудничестве с бывшей метрополией. А премьер-министр Патрис Лумумба выдает пламенную тираду о колониальном унижении. Легенда гласит, что он заявил бельгийскому королю Бодуэну: «Мы больше не ваши обезьяны». Историки сомневаются в точности этой цитаты, но дух выступления передан верно – король встал и ушел.

Через неделю страна взрывается. 11 июля 1960 года богатейшая провинция Катанга под руководством Моиза Чомбе объявляет о независимости. Катанга – это медные копи и урановые рудники, 60% экспорта страны. Чомбе заявляет: «Мы отделились от хаоса». За Катангой следует провинция Касаи.

Лумумба пытается силой подавить сепаратизм и обращается за помощью к СССР. В Конго прибывают советские военные советники, оружие и транспортные самолеты. Для Запада это – красная тряпка. ЦРУ сравнивает Лумумбу с Фиделем Кастро по степени опасности.

В этот момент на сцене появляется 30-летний полковник Жозеф-Дезире Мобуту, начальник штаба конголезской армии. Бывший журналист газеты «Авенир», бывший сержант колониальных войск. Для бельгийцев и американцев он – идеальный кандидат: образованный, харизматичный, антикоммунист и, главное, управляемый.

14 сентября 1960 года Мобуту совершает первый переворот, отстраняя и Лумумбу, и Касавубу, объявляя о «нейтрализации» обеих сторон. Но это еще не финал – только первый акт трагедии.

Смерть в Катанге

1 декабря 1960 года Лумумба пытается пробраться к своим сторонникам в Стэнливиле, но по дороге попадает в руки сил Мобуту. Дальше начинается то, что можно назвать первым международным политическим триллером эпохи телевидения.

Лумумбу перевозят в Катангу к Чомбе. 17 января 1961 года его расстреливают бельгийские офицеры в присутствии катангских политиков. Тело расчленяют и растворяют в соляной кислоте – чтобы могила не стала местом паломничества. Один из участников экзекуции, комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте, забирает золотой зуб Лумумбы «в качестве трофея».

Официальная версия: Лумумба «бежал и был убит местными крестьянами». Никто не верит. В Москве громят бельгийское посольство. Хрущев требует отставки генсека ООН Дага Хаммаршёльда, обвиняя его в пособничестве убийству.

Через сорок лет, в 2001 году, Бельгия официально признает «моральную ответственность» за смерть Лумумбы. К тому времени Мобуту уже четыре года как мертв, но его приход к власти стал прямым следствием этого убийства.

Смерть генсека

18 сентября 1961 года в небе над Северной Родезией разбивается самолет. Среди погибших – генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд, летевший на переговоры с лидером катангских сепаратистов. Официальная версия – техническая неисправность. Через полвека появятся свидетельства о том, что самолет был сбит. Бельгийский десантник расскажет, что знает пилота, который «сбил самолет с Хаммаршёльдом». Но доказательств по-прежнему нет – только подозрения.

Конголезский кризис длится пять лет и уносит около 100 000 жизней. Это странная война, где сражаются не только конголезцы друг с другом, но и две сверхдержавы через своих прокси. Бельгийские военные советники против советских, кубинские инструкторы против южноафриканских наемников, «голубые каски» ООН против всех подряд.

24 ноября 1965 года Мобуту совершает окончательный переворот. На этот раз – навсегда. Он объявляет себя президентом и правит следующие 32 года.

Для Запада это – победа. Умеренный, предсказуемый лидер в стратегически важной стране. Инвестиция в стабильность окупилась. Мобуту получает миллиарды долларов военной и экономической помощи от США, Бельгии и Франции.

Но что он делает с этими деньгами – отдельная история.

Великая переделка, 1970-1972

«Мы должны вернуться к нашим истокам», – объявляет Мобуту в 1970 году, запуская кампанию, которую он называет «аутентичностью». На практике это означает тотальную переделку страны по образу и подобию президентских фантазий об африканской древности.

27 октября 1971 года Демократическая Республика Конго становится Республикой Заир – по названию реки, которую португальцы когда-то искажили от местного «Нзади». Леопольдвиль превращается в Киншасу, Элизабетвиль – в Лубумбаши, Стэнливиль – в Кисангани. Озеро Альберт переименовывается в озеро Мобуту Сесе Секо.

12 января 1972 года сам президент меняет имя. Жозеф-Дезире Мобуту умирает, рождается Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга. На языке нгбанди это означает примерно «всесильный воин, который благодаря своей силе и отваге идет от победы к победе, сжигая все на своем пути». Скромности ради можно перевести просто как «Несокрушимый».

Но главная революция происходит в гардеробе. Европейские костюмы, галстуки, мини-юбки попадают под запрет. Нарушителям – штрафы. Вместо этого мужчинам предписывается носить абакост – облегающий френч с высоким воротником, который носится с шейным платком вместо галстука.

Название абакост – это сокращение от французского «à bas le costume», то есть «долой костюм». В этом вся суть политики Мобуту: борьба с Западом западными методами, независимость через зависимость, аутентичность через имитацию.

Потому что абакост – это не древняя африканская одежда, а стилизация под френч Мао Цзэдуна, которого Мобуту встречал во время визита в Китай. А самые шикарные экземпляры для президента и его окружения шьются не в Киншасе, а в бельгийском ателье Arzoni в Зеллике. Декорация независимости изготавливается у бывших колонизаторов.

Леопард в пластиковой шапке

Завершает образ «аутентичного африканского лидера» шапочка из леопардовой шкуры – традиционный атрибут власти вождей нгбанди. По крайней мере, так утверждает пропаганда. В реальности леопардовый мех носили многие африканские правители, но мода на такие шапки среди диктаторов XX века – изобретение довольно современное.

Есть легенда, что Мобуту носил эту шапку постоянно, даже во сне. Это, конечно, миф – на большинстве неофициальных фотографий он в обычных головных уборах или вообще без них. Леопардовая шапка – это костюм для публичных выступлений, элемент спектакля.

Кампания «аутентичности» принимает гротескные формы. Телевидение обязано показывать портрет президента каждый день. В новостях запрещено называть кого-либо из чиновников по имени – только должности. «Министр сказал», «губернатор постановил». Исключение только для «гражданина-президента».

Христианские имена попадают под запрет. Жан становится Мокуту, Мария – Нсала. Католическая церковь сопротивляется – большинство конголезцев христиане. Мобуту идет на компромисс: можно сохранить христианское имя, но обязательно добавить африканское.

В школах вводится изучение «мобутизма» – официальной идеологии, которая объявляется одновременно философией, религией и наукой. Основной постулат: «Мобуту – это Заир, Заир – это Мобуту». Партийные активисты с серьезными лицами объясняют детям, что президент и народ «слились воедино», поэтому критика власти равносильна самоненависти.

Министр внутренних дел Энгулу Баанга Мпонго (бывший одноклассник диктатора) в 1978 году выдает шедевр политической теологии: «Бог послал нам великого пророка, нашего авторитетного вождя Мобуту! Этот пророк – наш освободитель, наш мессия! Наша церковь – НДР (Народное движение революции – партия Мобуту). Наше учение – мобутизм. Вот почему мы должны заменить распятия на портреты Мобуту!»

К середине 1970-х годов культ личности достигает индустриальных масштабов. Портреты президента печатаются миллионными тиражами и развешиваются в каждом доме, офисе, школе. В честь него сочиняются песни, которые исполняются на всех официальных мероприятиях. Его именем называются улицы, площади, стадионы, университеты.

Но самое удивительное – это работает. По крайней мере, поначалу. Страна, разорванная этническими конфликтами, получает объединяющую идею. Пусть искусственную, пусть навязанную, но общую. Мобуту действительно создает заирскую идентичность – правда, полностью привязанную к собственной персоне.

Проблема в том, что декорация требует постоянного обновления. А деньги на это берутся из бюджета, предназначенного для вполне реальных нужд – дорог, больниц, школ.

Дворцы в джунглях

В каждой из восьми провинций Заира Мобуту строит по дворцу. Не резиденции – именно дворцы, с мраморными колоннами, золочеными потолками, европейской мебелью и произведениями искусства. В Гбадолите, родной деревне президента, возводится комплекс из трех дворцов, каждый размером с Версаль.

Рядом с каждым дворцом – аэропорт. Не посадочная полоса, а полноценный аэропорт с диспетчерской вышкой и 2,5-километровой взлетно-посадочной полосой, способной принимать «Боинги-747» и «Конкорды». В гбадолитском аэропорту постоянно дежурит зафрахтованный англо-французский сверхзвуковой лайнер – на случай, если президенту вдруг захочется слетать за покупками в Париж или на обед к президенту Франции.

Деньги на это берутся из государственного бюджета под видом «развития транспортной инфраструктуры». На бумаге аэропорты предназначены для «развития торговли и туризма в отдаленных регионах». В реальности ими пользуется исключительно президентская семья.

Британская журналистка Микела Ронг, попавшая в один из дворцов вскоре после свержения Мобуту, описывает увиденное: «В гараже стояли пять черных мерседесов в безупречном состоянии, две скорые помощи – на случай, если президент заболеет, и Land Rover с подиумом, как у Папы Римского, чтобы обращаться к народу. Внутри все казалось вершиной нарочитой роскоши: канделябры, вазы эпохи Мин, старинная мебель и мраморные полы».

Но при ближайшем рассмотрении декорация обнаруживает свою природу: «Увы, почти все оказалось подделкой. Вазы были современными имитациями, с некоторых был даже не снят ценник. Романская плитка под малахит оказалась пластиковой. Даже валявшийся на полу фуляр для ношения с абакостом был нейлоновым, на застежке-липучке».

Мобуту строит декорацию богатства из декораций богатства. Подделки под подделки. Но издалека, особенно через телекамеру, все выглядит впечатляюще.

Гости в декорациях

Дворцы не пустуют. Мобуту принимает в них самых высокопоставленных гостей мира. В разные годы его посещают Папа Иоанн-Павел II, президент Франции Валери Жискар-д'Эстен, генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, директор ЦРУ Уильям Кейси. Каждый визит широко освещается в заирских и мировых СМИ.

Для гостей разыгрывается тщательно отрепетированный спектакль. Встреча в аэропорту с почетным караулом в парадной форме. Поездка по специально отремонтированной дороге мимо специально установленных плакатов с портретами президента. Прием во дворце, где все блестит и сверкает.

Гости не видят того, что происходит в двухстах метрах от дворца – деревни без электричества, воды и медицинских пунктов. Не видят дорог, которые превратились в непроходимые болота. Не видят школ без крыш и больниц без лекарств.

Они видят только то, что им показывают: успешную африканскую страну под руководством харизматичного лидера, который эффективно борется с коммунизмом и поддерживает западные ценности. Заир как декорация работает безупречно.

Личные удовольствия диктатора

Мобуту не ограничивается официальными приемами. Согласно многочисленным свидетельствам (правда, большинство из них появились уже после его смерти), он пользуется традиционным правом вождей нгбанди на дефлорацию девственниц в деревнях, которые посещает.

Эта информация должна восприниматься критически – многие подобные истории о диктаторах оказываются преувеличенными или полностью выдуманными. Но факт остается фактом: у Мобуту официально 22 ребенка от двух жен и нескольких признанных любовниц. Для африканского лидера это не такая уж большая цифра, но все же показательная.

Более задокументированы его траты на развлечения. Регулярные поездки в Европу на «Конкорде» стоят сотни тысяч долларов каждая. Шопинг в парижских бутиках – еще сотни тысяч. Обучение детей в швейцарских частных школах и бельгийских университетах – миллионы в год.

По некоторым оценкам, только на содержание дворцов и поездки семьи тратится до 20% государственного бюджета. Остальные 80% уходят на армию, полицию и партийный аппарат – то есть на поддержание власти. На образование, медицину и инфраструктуру не остается практически ничего.

Швейцарские сейфы

Но главные деньги уходят не на дворцы и «Конкорды». Главные деньги уходят в швейцарские банки.

Точную сумму подсчитать невозможно – часть счетов остается засекреченной до сих пор. Различные оценки называют цифры от 4 до 15 миллиардов долларов. Для сравнения: ВВП Заира в момент прихода Мобуту к власти составлял около 3 миллиардов.

Схема проста и отработана до автоматизма. Западные страны выделяют Заиру займы на «развитие экономики». Деньги поступают на счета государственных компаний, которыми управляют родственники или доверенные лица президента. Оттуда основная часть переводится на личные счета семьи Мобуту в Швейцарии, Бельгии и Франции.

На бумаге деньги потрачены на строительство дорог, больниц и школ. В реальности построены дворцы и куплены недвижимость в Европе. Заир получает долги, семья Мобуту – активы.

К концу правления внешний долг страны составляет 14,5 миллиарда долларов, а инфляция достигает 9800% в год. Заирский заир – национальная валюта – превращается в бумажку, которой местные жители затапливают печи.

Но самое поразительное – Запад все это знает и продолжает выделять кредиты. Потому что Мобуту – надежный союзник в борьбе с коммунизмом. Он поддерживает антиправительственные силы в Анголе, предоставляет базы для операций в Чаде и Судане, голосует правильно в ООН.

Коррупция – приемлемая цена за лояльность. По крайней мере, пока длится холодная война.

Мобутизм как религия

К середине 1970-х годов система Мобуту эволюционирует в нечто, не имеющее аналогов в мировой истории. Это не просто диктатура – это театральная диктатура, где вся страна превращается в декорацию для одного актера.

В 1974 году «мобутизм» официально провозглашается государственной идеологией Заира. Не просто политической доктриной, а именно идеологией – всеобъемлющей системой взглядов на мир, общество и человека. В университетах появляются кафедры мобутизма, в школах – обязательные уроки по изучению мыслей президента.

Основной постулат мобутизма звучит как мантра: «Мобуту – это Заир, Заир – это Мобуту». Из этого выводятся вполне практические следствия. Критика президента – это критика страны, то есть измена родине. Неподчинение президенту – это неподчинение народной воле, то есть антидемократизм. Нелюбовь к президенту – это нелюбовь к самому себе, то есть психическое расстройство.

В 1975 году мобутизм делает следующий шаг и объявляется религией. Министр внутренних дел Энгулу Баанга Мпонго провозглашает: «Наша церковь – это НДР (Народное движение революции). Наше евангелие – это мобутизм. Наш мессия – это Мобуту. Поэтому мы должны заменить распятия портретами нашего мессии и молиться не Иисусу, а президенту».

Это не метафора. В некоторых регионах портреты Мобуту действительно вешают в церквях рядом с крестами или вместо них. Католическая церковь сопротивляется, но осторожно – открытый конфликт с властью может закончиться плохо.

Создается строгая иерархия святости. На вершине – сам Мобуту, «мессия и пророк». Ниже – члены его семьи, «апостолы революции». Еще ниже – высшие партийные функционеры, «жрецы мобутизма». И так далее, вплоть до рядовых членов партии – «верующих».

У каждого уровня свои привилегии и обязанности. «Апостолы» могут воровать больше «жрецов», «жрецы» – больше «верующих». Но все должны соблюдать главный ритуал – публичное восхваление «мессии».

«Статья 15»: философия выживания

Параллельно с официальной религией мобутизма в народе развивается неофициальная философия выживания, которую иронично называют «системой статьи 15». Номер статьи взят наугад – в конституции Заира статьи с таким номером нет. Но содержание понятно всем: «Обогащайся сам, как можешь».

Принцип прост: государство не обеспечивает граждан работой, зарплатой, медициной или образованием, значит, граждане имеют право обеспечивать себя любыми доступными способами. Мелкое воровство, коррупция, спекуляция, контрабанда – все это не преступления, а способы выживания.

Мобуту не борется с «системой статьи 15» – наоборот, поощряет ее. Чиновники, которые кормятся за счет взяток, не требуют высоких зарплат. Торговцы, которые уклоняются от налогов, не жалуются на отсутствие государственной поддержки. Система коррупции становится альтернативой системе социального обеспечения.

Есть легенда, что сам Мобуту сформулировал принцип «статьи 15» в виде афоризма: «Если вы хотите воровать, воруйте понемногу, по-умному. Если украдете слишком много и сразу, вас поймают». Достоверность этой цитаты сомнительна – она появилась в западной прессе уже после смерти диктатора. Но она точно передает дух системы: воровство разрешено, но в меру.

«Статья 15» создает странную социальную гармонию. Все воруют, значит, никто не может осуждать других за воровство. Все нарушают закон, значит, закон превращается в фикцию. Все зависят от коррупции, значит, никто не заинтересован в борьбе с ней.

Экономика декораций

К концу 1970-х годов Заир представляет собой уникальный экономический феномен: страну, которая существует исключительно за счет внешних займов и экспорта сырья, но при этом не производит практически ничего.

Медные копи Катанги работают, но большая часть доходов уходит на личные счета президентской семьи. Алмазные прииски тоже работают, но нелегально – местные жители добывают камни кустарным способом и продают контрабандистам. Сельское хозяйство деградирует – крестьяне бросают поля и перебираются в города, где можно заработать на мелкой торговле и услугах.

Официальная статистика рисует картину устойчивого роста. Неофициальная – картину полного коллапса. Дороги, построенные бельгийцами, превращаются в непроходимые болота. Железные дороги ржавеют и зарастают джунглями. Больницы закрываются из-за отсутствия лекарств и оборудования.

Но для внешнего мира Заир остается «стабильной африканской страной под управлением опытного лидера». Международные кредиторы продолжают выделять займы. Западные компании продолжают инвестировать в добычу полезных ископаемых. Дипломаты продолжают приезжать с визитами.

Мобуту мастерски поддерживает эту иллюзию. Он регулярно выступает с заявлениями о «борьбе с коррупцией» и «экономических реформах». Периодически арестовывает нескольких чиновников за взяточничество (обычно тех, кто вышел из доверия по другим причинам). Время от времени объявляет амнистии капиталов и призывает заирцев вернуть деньги из-за границы.

Естественно, никто этими призывами не пользуется. Но они создают впечатление, что президент борется с проблемой. А если проблема остается, значит, она глубже, чем казалось, и требует еще больше времени и ресурсов для решения.

Репрессии как спектакль

Мобуту – не Сталин и не Пол Пот. Он не устраивает массовых расстрелов и не строит концлагеря. Его репрессии носят более утонченный характер – они рассчитаны на устрашение, а не на физическое уничтожение.

Оппозиционеры не исчезают бесследно – они публично арестовываются, судятся и приговариваются к длительным срокам заключения. Потом, через несколько лет, их освобождают по амнистии, и они становятся лояльными сторонниками режима. Или эмигрируют, что тоже устраивает власть.

Время от времени кого-то из особенно упорных действительно убивают, но это происходит как бы случайно – в тюрьме, во время «попытки к бегству», от «сердечного приступа». Официальные власти выражают сожаление и обещают расследование, которое, естественно, ни к чему не приводит.

Такая система эффективнее массового террора. Она создает атмосферу страха, но не доводит население до отчаяния. Люди знают, что за политическую активность можно поплатиться, но надеются, что лично их это не коснется. Поэтому они предпочитают заниматься собственными делами и не лезть в политику.

Мобуту также мастерски использует этнические противоречия, не создавая их, но и не давая им затухнуть. Время от времени в правительстве происходят перестановки, направленные на поддержание баланса между разными племенами и регионами. Никто не получает слишком много власти, но и никто не чувствует себя полностью исключенным.

Результат – относительная стабильность на протяжении трех десятилетий. В стране, которая до Мобуту и после него разрывается гражданскими войнами, в период его правления происходят лишь локальные восстания, быстро подавляемые.

Но к концу 1980-х годов система начинает давать сбои. Холодная война заканчивается, и Мобуту теряет главный аргумент в переговорах с Западом – антикоммунизм. Деньги кончаются, а без денег декорация начинает рушиться.

Конец спектакля

9 ноября 1989 года в Берлине падает стена. Для Мобуту это – приговор, хотя он еще не понимает этого. Холодная война закончилась, а вместе с ней закончилась и потребность в «надежных союзниках» вроде заирского диктатора.

Запад больше не готов закрывать глаза на коррупцию и нарушения прав человека в обмен на антикоммунистическую риторику. Начинается давление с требованиями демократизации. Сначала мягкое – «рекомендации» и «пожелания». Потом жесткое – сокращение помощи и кредитов.

Мобуту пытается адаптироваться к новой реальности. В апреле 1990 года он объявляет о переходе к многопартийной системе. Отменяется обязательное ношение абакостов. Разрешается критика правительства (но не лично президента). Оппозиционным партиям позволяется регистрироваться и участвовать в выборах.

Но это слишком мало и слишком поздно. За тридцать лет правления Мобуту создал систему, которая может функционировать только при его личном участии. Он – не просто диктатор, он – основной актер в спектакле под названием «Заир». Без него спектакль теряет смысл.

Болезнь и изоляция

В начале 1990-х Мобуту начинает болеть. Официально это не объявляется, но слухи распространяются быстро. У 60-летнего президента рак простаты. Он регулярно летает на лечение в Швейцарию и Францию, но болезнь прогрессирует.

Физическое недомогание усугубляется политической изоляцией. Старые союзники один за другим отворачиваются от Заира. США сокращают помощь до минимума. Франция дистанцируется от бывшего протеже. Даже Бельгия, создавшая Мобуту, начинает критиковать его режим.

В 1991 году в Киншасе начинаются студенческие демонстрации. Мобуту подавляет их силой, но это только ухудшает его международный имидж. Западные СМИ, которые тридцать лет изображали его умеренным африканским лидером, вдруг обнаруживают, что он – коррумпированный диктатор.

Геноцид как катализатор

Последний удар наносит соседняя Руанда. В апреле 1994 года там начинается геноцид – племя хуту истребляет племя тутси. За сто дней убивают около миллиона человек. Когда тутси побеждают и приходят к власти, более миллиона хуту бегут в соседние страны, в том числе в Заир.

Мобуту позволяет беженцам поселиться в лагерях в восточных провинциях. Среди беженцев – тысячи боевиков, участвовавших в геноциде. Они используют лагеря как базы для подготовки нового вторжения в Руанду.

Новое руандийское правительство требует от Мобуту выдачи военных преступников или хотя бы разоружения боевиков. Мобуту отказывается – беженцы платят ему за «защиту», а любые деньги сейчас важны.

В октябре 1996 года терпение руандийцев заканчивается. Они вторгаются в восточный Заир под предлогом борьбы с лагерями беженцев. Официально это – операция местных тутси, которые якобы защищаются от нападений хуту. Неофициально – прямая агрессия, поддержанная Угандой и Анголой.

Восстание Кабилы

У руандийцев есть местный союзник – Лоран-Дезире Кабила, 56-летний революционер, который еще в 1960-е годы воевал против Мобуту вместе с Че Геварой. После поражения он ушел в джунгли и два десятилетия занимался контрабандой золота и слоновой кости, дожидаясь удобного момента.

Момент наступил. Кабила объявляет о создании «Альянса демократических сил за освобождение Конго» и начинает наступление на Киншасу. У него есть поддержка Руанды, Уганды и Анголы – стран, которым надоело терпеть хаос в соседнем Заире.

Армия Мобуту разбегается практически без боя. Солдатам месяцами не платят зарплату, офицеры распродают оружие и боеприпасы. Многие части переходят на сторону восставших или просто разбегаются по домам.

За семь месяцев Кабила проходит путь от границы с Руандой до столицы Заира – более двух тысяч километров. Это не военная кампания, а скорее торжественное шествие. Города сдаются без боя, губернаторы переходят на сторону «освободителей», население встречает повстанцев как героев.

Последние дни императора

Больной раком Мобуту до последнего не может поверить в происходящее. Человек, который тридцать лет считал себя хозяином страны, вдруг обнаруживает, что страна ему не принадлежит.

В марте 1997 года он делает последнюю попытку переговоров с Кабилой. Встреча происходит на корабле в нейтральных водах у берегов Габона. Мобуту предлагает сформировать правительство национального единства, провести досрочные выборы, ввести войска ООН.

Кабила отвергает все предложения. Его условие одно – немедленная отставка Мобуту и передача власти «Альянсу». Переговоры заканчиваются ничем.

16 мая 1997 года войска Кабилы подходят к окраинам Киншасы. Мобуту в последний раз обращается к народу по телевидению. Он говорит о «временных трудностях», «происках врагов» и «светлом будущем Заира». Создается впечатление, что он искренне верит в то, что говорит.

На следующий день, 17 мая, Кабила входит в столицу. Мобуту бежит сначала в Того, потом в Марокко. 7 сентября 1997 года он умирает в Рабате от рака простаты. Последние месяцы жизни проводит в полной изоляции – даже старые друзья не хотят встречаться с экс-диктатором.

Кабила переименовывает Заир обратно в Демократическую Республику Конго и объявляет о начале «второй независимости». Страна получает в наследство 14,5 миллиарда долларов внешнего долга, разрушенную экономику и коррумпированную политическую систему.

Поиски сокровищ