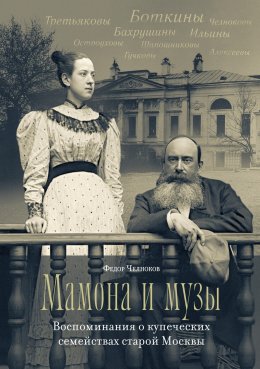

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

© Alexis & Natalie Nikouline

© Фонд сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®

Рукопись предоставлена потомками Федора Васильевича Челнокова – Наталией и Алексеем Никулиными (Бахрушиными)

Издание проиллюстрировано стереофотографиями, фотографиями и монотипиями Сергея Васильевича Челнокова, предоставленными Фондом сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

Автор предисловия Дмитрий Новиков

Автор комментариев Михаил Шапошников

Дмитрий Новиков

Федор Челноков и его воспоминания о московских семействах

Братья Челноковы[1] – автор воспоминаний Федор, мой собственный прадед и автор фотографий Сергей, а также Михаил и Василий Васильевичи – принадлежали к купеческому семейству, обосновавшемуся в Москве еще в середине XVIII века. Кирпичное производство Челноковых во второй половине XIX века стало одним из самых востребованных: из кирпичей с клеймом «Челноковъ» построены здание МХТ, северное крыло Политехнического музея, здание Московской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), почти вся Остоженка. Челноковы состояли в родстве со многими известными московскими купеческими династиями – Третьяковыми, Бахрушиными, Боткиными, Алексеевыми, Ильиными.

Челноковы – москвичи в особом смысле этого слова. Они принадлежали к тому слою московской потомственной промышленной интеллигенции, из среды которой вышли выдающиеся меценаты и коллекционеры, деятели искусств, ученые, политики. Достаточно вспомнить Щукина, Третьякова, Морозова, Алексеева (Станиславского), Гучкова, Шехтеля, Боткина. Почти все они так или иначе знали друг друга. Они принадлежали к одному кругу и были объединены вначале происхождением и достатком, а затем уже и общим пониманием жизни, тем, что называют «общей культурой».

Эта московская культура – умение жить по неписаным правилам сообщества – оказывается в центре воспоминаний Федора. Его интересуют детали человеческих характеров, в которых эти правила воплотились. Федор Челноков не прибегает к обобщениям, на которые обычно опираются авторы в эмиграции, описывая жизнь московского купечества. Здесь почти отсутствует «взгляд сверху» стороннего наблюдателя, антрополога или историка. Его антропологическая галерея вполне пристрастна и художественна.

Описание исчезнувшего московского мира вписано в автобиографию, что позволяет автору максимально широко охватить круг своих знакомств. Однако вместо рассказа о себе мы находим у него описание других. И в этом ускользании автора, когда его самые главные мысли остаются за пределами текста, обнаруживается личность пишущего, его способ не только писать, но и, возможно, жить. Именно через описание людей открывается общность внутреннего мира повествователя и тех, о ком он рассказывает. Мы видим то, что его с ними связывает, мы видим его как одного из них.

Рукопись Федора Челнокова была не нейтральным текстом, написанным автором, на досуге припоминающим прошлое, но погруженным в реальные переживания – ностальгии, одиночества, поиска опоры в настоящем, из которых рождался этот удивительный текст, где автор словно видит тех людей, о которых он говорит. Эта особенность памяти в воспоминаниях Федора Челнокова неожиданным образом сближает его с «Поисками утраченного времени», где детали туалета, обстановки, манеры говорить или привычки коллекционировать дорогие вещи становятся началами текста, как знаменитое печенье «мадлен» у Пруста. Достоверность памяти разворачивается подчас, словно кинематографическая сцена из «Дэвида Копперфилда». Действительно, из более 350 имен, встречающихся на страницах дневника и воспоминаний, неверное отчество было указано Федором Челноковым лишь в трех случаях, и это при отсутствии интернета!

Наиболее ценная черта воспоминаний Федора заключена в том, что он описывает этот мир изнутри, где главное – это обыденность, ее особое устройство, основанное на привычках, нравах, традициях или «менталитете». Устоявшаяся общность этого круга создает ощущение стабильности московского мира, где солидарность не только в родственных связях, в которых, как пишет Федор Челноков, «сам черт не разберется», не только в совместности капитала, но и в определенной культуре достоинства, внутренней интеллигентности, по которой отличают «своего» от «чужого». Она и будет тем общим звеном, которое связывает описанных Федором предпринимателей – воротил-старообрядцев – с новым поколением, получившим хорошее образование и повернувшимся к искусству и наукам.

Конечно, за этим присутствующим в тексте чувством «принадлежности к классу» стоит также определенная привычка к бытовому и интеллектуальному комфорту, культивированию красивой жизни, отсюда – коллекционирование, выливающееся в нечто большее. Многие из этих коллекций стали впоследствии национальным достоянием. Но напрасно мы будем искать разговора об искусстве, это не входит в задачи рассказчика: художественные, библиотечные собрания присутствуют здесь лишь как характеристики персонажа и его обстоятельств, атмосферы московских домов. Вместе с Федором, молодым человеком, мы впервые оказываемся в большой гостиной Боткиных, испытывая удивление от соприкосновения с новым для Федора миром – утонченной атмосферой семейства, давно вошедшего в верхи московской жизни, где произведения искусства стали привычной частью домашней обстановки.

Меня несколько отдаляло подробное описание светских развлечений, матримониальных союзов и всей материальной стороны брачных да и человеческих отношений, которая, не будучи главной в описаниях, тем не менее присутствует не только как фон описываемого характера или события, но как его конструкция. Сколько было приданого? Что в него входило? Был ли брак равным или морганатическим? Каково было финансовое положение самого автора на тот момент? Подчас, по школьной привычке искать в жизни «высокое», мне хотелось упрекнуть автора в материализме и бездуховности, поскольку я не находил следов всех тех знаковых дискуссий, столкновений мнений, которыми для меня была отмечена эпоха. А как же Серебряный век русской культуры в литературе, философии, искусстве? Где знаменитые похороны князя Трубецкого, всколыхнувшие всю Москву и ставшие прологом к Декабрьскому восстанию? А уход и похороны Толстого?

Постепенно я стал понимать, что именно хочет рассказать Федор Челноков. Концентрируясь на описании своего опыта, он намеренно сужает рамки разговора, приземляет, стараясь передать базовые моменты описываемого им мира. И здесь его рассказ оказывается удивительно точным описанием самой системы сложившихся отношений, где все материальное – вещи, дома, богатство, капитал – является важнейшей составляющей жизни этих людей, строящих новую материальную культуру. Вопрос не только в том, какой вы получаете доход и какое вам оставили наследство, но и в том, что вы из этого сделали. Материальное – часть этого мира. И вот Федор описывает те или иные московские дома, подробно останавливаясь на привлекших его внимание креслах, шкафах, безделушках как продолжении персонажа: они оживают и сами рассказывают о владельце. Эта поэтика вещного – важная черта текста Федора Челнокова, характеризующая не только автора, но и среду, эпоху. Однако и сами вещи, состояния, капиталы – все это не самоценно, все подвижно.

Но важнее характеры, создающие богатство. Здесь Федор Челноков раскрывает свой талант портретиста. Чего стоит история Бахрушина, помощник которого, войдя к нему в доверие, стал обкрадывать своего хозяина на очень значительные суммы. Поняв это в конце года, Бахрушин просто тихо уволил помощника. На вопрос Федора Челнокова, почему же он не заявил в полицию или не сделал публичного выговора вору, Бахрушин объяснил, что сам во всем виноват, поскольку это именно он дал возможность человеку впасть в соблазн, чрезмерно доверяя.

Удивительно видеть в его описаниях людей, ворочающих миллионами. То здесь, то там мелькнет небывалый, из каких-то иных времен вынырнувший характер, по-библейски целостный, причудливый, крутой. Федору Челнокову интересно говорить о людях, ему удается воссоздать портреты людей, которых он когда-то знал, словно он старается подобрать к ним финальный ключ, прежде чем мысленно расстаться. Чем характер самобытнее, тем больше внимания он ему уделяет, заново вглядываясь в человека. За описаниями угадывается не только наблюдательность и проницательный ум автора, но и симпатия, взгляд с близкой дистанции. Эта пристрастность превращает описание московских купеческих династий – задачу, которую Федор себе поставил, – в доверительный рассказ, постепенно погружающий читателя в московский мир, каким его помнит Федор Челноков.

Можем ли мы ему доверять, соглашаться с его оценками? Отдельные портреты могут показаться кому-то не совпадающими с представлениями о человеке, которые устоялись в литературе. Московские легенды, бывшие на слуху, могут быть пересказаны Федором по-своему. Действительно, в его оценках людей случается резкость, он старается смотреть прямо, без иллюзий, невзирая на то, чего человек добился в той или иной области. Его ирония часто может показаться несправедливой. И в этом ценность его свидетельства, которое дает еще один взгляд на московский мир, совмещая в своем рассказе факты и то уникальное, личное, ту точку обзора, откуда он наблюдает.

Удивительным образом в повествовании Федора Челнокова о прошлом мы не найдем и упоминания значимых исторических или культурных событий, о которых мы готовы услышать в рассказе очевидца, – о Русско-японской войне, о выборах в Государственную думу, наконец, об открытии памятника Гоголю в 1909 году. Хотя к организации торжеств по поводу открытия памятника брат Федора, Сергей Челноков, имел непосредственное отношение, сохранились его фотографии Станиславского и Немировича-Данченко на могиле Гоголя. Почему так?

Дело в избранной манере воспоминаний, где рассказчику важно говорить о том, что знает только он, постепенно перемещаясь по этому театру прошлого, возвращая ценность жизни в ее повседневном течении. Недаром все потрясения – войны, революции, манифесты, выборы – упоминаются автором не с точки зрения их исторической оценки, но лишь в той степени, в которой они конкретно затрагивали жизнь его родных, знакомых, почти всегда вынося за скобки оценивающую позицию историографа. В чем-то это напоминает фильм Алексея Германа – младшего «Гарпастум», где герои регулярно собираются играть в футбол, и это единственное занятие оказывается тем, что выдерживает испытание временем и позволяет пережить исторические катаклизмы. Но чего-либо подобного «гарпастуму», изобретенному режиссером, в мире реальном не случилось, когда исторический контекст, старательно выносимый автором за скобки, заявил о себе.

Сохранились шестнадцать пронумерованных тетрадей с мемуарами Федора Челнокова. Некоторые части рукописи были уничтожены его дочерью Лидией после его самоубийства в 1926 году. Авторский текст не был разбит на главы в соответствии с темами, о которых идет речь. Это были воспоминания в той изначальной форме, в которой они записывались, автор их не правил – новые заметки писались в продолжение уже написанного, а не вставлялись в соответствующее место в более раннем тексте. При подготовке к изданию для удобства чтения воспоминания о московской жизни были заново разбиты на части (тетради) и главы, чтобы соединить фрагменты на одну тему: «Под опекой Боткиных», «Бахрушины» и так далее.

Это издание восстанавливает связь между рукописью и фотоснимками, которые родной брат Федора Челнокова, Сергей, делал непосредственно во время описанных мемуаристом событий. Именно эти фотографии и привели к обнаружению рукописи: на выставке «Сергей Челноков. Открытие коллекции», проходившей в Музее Москвы в 2015 году, оказался небольшой снимок, на котором запечатлена девочка с куклой. Такая же фотография обнаружилась на комоде в парижской квартире Наташи Бахрушиной-Никулиной, правнучки Федора Челнокова.

Федор и Сергей Челноковы оба эмигрировали после революции, однако дочь Федора Лидия – девочка с куклой – осталась в Берлине, а затем перебралась в Париж. Дочь же Сергея, Наталия, после смерти отца в Копенгагене в 1924 году вернулась вместе с матерью в Советскую Россию – и связь между двумя ветвями челноковского рода была потеряна. В историю рукописи все время вклинивается другая, ненаписанная история, другой роман, где имеется множество персонажей, чувств, переплетений судеб, событий, приведших к тому, что фотографии Сергея Челнокова и мемуары Федора Челнокова встретились на страницах этой книги.

Тетрадь первая

Детство

Бабушка

Cо старческим смехом [бабушка][2] рассказывала, как они с Анной Димитриевной в былое время играли в карты. «Вокруг нас, – говорила она, – лежали кучи золота, которое мы выигрывали и проигрывали, а сами курим трубки с такими длинными чубуками, что трубка-то лежит на полу». В наше-то время она от табака открещивалась, отплевывалась и бранилась, если пустить на нее дым.

Все в ней было своеобразно, и особенно ее шутки, ее смех, ее мировоззрение, отношение к людям и даже наружность. Несмотря на годы, она любила одеваться. Помню, было у нее платье темное, как бы посыпанное мелкими красными ткаными цветочками. Она была единственная женщина с плешью, которую я знал, а плешь у нее была огромная и спускалась за макушку. Чтобы ее скрыть, она носила шиньон, покрытый черными кружевами с тонкими ленточками черного бархата или темно-лиловыми шелковыми. Ее собственные черные волосы немного курчавились, она расчесывала их средним пробором, распределяла пышно по вискам, а там уж были шиньон, кружева, ленты. Голова получалась несколько велика. Красотой она, должно быть, никогда не отличалась, цвет лица был какой-то нездоровый, желтоватый, но больна она никогда не была.

В дополнение к туалету всегда была в больших золотых серьгах мудреной конструкции, причем серьги своей тяжестью прорезали за время когда-то маленькие ушные дырки. Серьги были и тогда старинные и до того отполированные от постоянного употребления, что бывшая на них когда-то гравировка на выпуклых местах исчезла. К серьгам была большая и такая же старинная брошка. Лицо было длинноватое и никакими особенностями не отличалось. Привыкла она смолоду к платьям широким, такие и употребляла, хотя кринолинов по моде она не носила. Эти широкие платья скрывали ее худобу, и она представлялась совсем полной. Голосом обладала она ни тихим, ни громким, но своеобразным, с какой-то маленькой трещиной; смех веселый, заразительный, но не продолжительный и не закатистый.

Она положительно была умна. С женой «братца» – так звала она моего деда, Михаила Петровича[3], – была не близка: та была для нее суха, вероятно, ядовита и практична, чего в бабушке абсолютно не было, особенно ядовитости. Братца она положительно боготворила, а когда он бывал нездоров, то и брила. «Братец-то мой, – говорила она как-то, – идет по фабрике, красота-то, красота неописуемая, а на шее галстук – рублей в 50!» И на «рублей» делала особенное ударение. «Недаром, – говорила она, – княгини и графини по нем обмирали».

Именины ее бывали в Татьянин день, 12 января[4]. Тут уж все к ней являлись; а кто не явится, [того она] целый год корить будет. С самого утра, после обедни, являлся причет, и с этого начинался круговорот гостей. А квартира была крохотная: узенький коридор, направо кухня, налево спальня темная: ее всю заполняла одна двуспальная бабушкина кровать – великолепная, красного дерева и тогда уж старинная. Впрочем, все у нее было старинное и великолепное. Дальше была гостиная шириной в спальню и коридор в два окна, рядом еще комната в одно окно – и все. Мебель же была громоздкая, было ее много, всюду были натыканы тумбочки с цветами, канделябрами, стеклянные шкафчики с фарфором; часы башенные, с которыми, как говорила она, одна и умела справляться; потом часы находились у меня и после починки ходили отлично, хотя были очень чувствительны и не любили, чтобы их толкали. А как не толкнуть в такой тесноте?

В другой комнатке у нее во всю стену, что была поуже, стоял чудный туалет[5], громадный, весь заставленный фарфором. В двух стеклянных шкафчиках фарфор с самого пола был нагроможден чашка на чашку, кукла на куклу. Тут же между вещами виднелись разные фотографии ее друзей и родных. Здесь находились старинное-престаринное серебро, сервиз, чарки, бокалы. Тут лежали странного вида раковинки, звездочки из перламутра: это были денежные знаки, чуть ли не из Индии, оставшиеся ей от мужа, и она сама не знала, что это такое. Были тут и эмалевые вещи, и соблазнительного содержания, как и большинство кукол. Только сама бабушка могла разобраться во всей этой груде, а если что разобьется, клеила воском. Капнет горячим воском – и держится. На шкафчиках тоже нагромождено было всякой всячины на манер гипсовых испанцев с гитарами, кашпо с растениями. Кружевной порт-букет[6], пропылившийся, почти с одними проволочками вместо цветов, был воспоминанием давно-давно минувшего бала. Если б он заговорил и рассказал, о чем напоминал бабушке. Тут же старался пыжиться старинный черепаховый веер. В нескольких местах, где его шелковая ленточка уж истлела, он поделился на части. Я думаю, каждая планшетка этого старого друга бабушки могла бы рассказать интересную историю ее побед, брошенного слова, скрытой улыбки или намека, а может быть и поцелуя. Ох, эти веера – много они знают, но молчат.

В такой-то обстановке жила наша старушка. Кругом все молчало, но все было полно значения, и как будто эти старинные вещи шептались между собой о минувшем времени, к которому нет возврата. Мог заговорить громко только один ящик верного туалета, хранившего бабушкину корреспонденцию. Но когда бабушка умерла, Агашка, знавшая все, как цербер, никого не подпустила к туалету, при наследниках извлекла содержавшиеся там много-много лет письма, записки и бильеду[7] – разрозненные, связанные розовыми лентами, отложенные отдельно в драгоценные бювары, баулы, – и, бросив в печь, уничтожила. Она не отошла от печи, пока все прошлое бабушки не погибло в огне. А дóроги были бабушке эти клочки разноцветной бумаги, если она сохраняла их всю свою длинную жизнь! Умерла она без малого в 90 лет. Таких жизненных людей, пожалуй, теперь и не найти.

Бабушка принимала гостей в светлом платье, в старинных блондах[8] на голове и плечах, в бриллиантах. Немного последних сохранилось у нее, но с этими она не рассталась в самой крайней нужде. Тщеславия, старой спеси было в ней целое море. Эти вещи и знаменитый на всю Москву черно-бурый салоп, шитый в неведомые времена, играли в ее жизни первенствующую роль. Они употреблялись главным образом на удивление всего прихода. Она говорила: «Я угол полы заколю булавочкой и иду в церковь причащаться. Все и видят, какой мех-то. Натка Кроткова, небойсь, такого и не видала». А Кротковы были ее соседи, страшные богачи. «Агашка как салоп-то снимет да вывернет мехом наружу, так все и ахнут – медведь сущий!» И действительно, редкостная была лисица. «А то, – рассказывала, – приду в церковь, так незаметно стану на колена позади Кротковой, сама будто молюсь Богу, вся в землю да в землю, а улучу минутку, возьму ее за юбку – поверишь ли, из материи наперстки шить можно».

Завистлива она не была, а в богатстве было для нее что-то чарующее. Про Надежду Кондратьевну Боткину[9] говорила: «Неудивительно, что она такая покойная, ведь ее во всю жизнь блоха не укусила. А как чуть что, так и Петр Иванович тут». А «Петр Иванович» был доктор Боков, редкой красоты человек, составивший благодаря Надежде Кондратьевне громадную практику и состояние. Бабушка в этом случае говорила на два смысла: хоть Надежда Кондратьевна была всегда вне всяких подозрений, но уж у бабушки такой склад ума был. Она не судила, а [просто] так выходило интересней, пикантней.

Я все отвлекаюсь от именин. Церемониал был самый деспотический, никто и ни под каким видом уклониться от него не мог, хотя и упирались для приличия и для того, чтобы доставить ей удовольствие угощать. Начиналось истязание сладкой вишневкой, но отпускалось не больше двух рюмок: пьяных она не любила. Сейчас же она или Агашка подставляла тарелку с пирогом (курником): он бывал вершка в два с половиной вышиной, в нем лежали цельные куски курицы и фарш. Кричишь: «Бабушка, да я так много не могу». – «Да что ты, батюшка, Петр Петрович был, кушал, очень хвалил». Петр Петрович Боткин[10] был неоспоримый авторитет. «Бабушка, да ведь он с тарелки валится, я не могу столько». – «Да ты что, в самом деле, к себе домой, что ли, приехал? Сказано: кушай – и кушай на здоровье». Ну и ели, и всякий знал, что ему предстоит еще по такому же куску поросенка с хреном и знаменитой, белой, как молоко, индейки.

Чем дело шло дольше, тем у бабушки было больше доводов, почему все это надо есть: то эту индюшку мясник нарочно заказывал кормить орехами, то поросенок как-то особенно сварен, но самое безысходное было то, что в доме у нее надо было покориться судьбе, а ей можно было противоречить ровно настолько, насколько это поджигало ее хозяйские обязанности – угощать. Когда все было исполнено по-ее, она была довольна: «Ну вот, спасибо, доставил удовольствие, спасибо, теперь пойдем чай пить». А какой там чай, когда хлястик штанов уж давно распущен, иначе дышать было бы невозможно! Она провожала тебя в соседнюю комнату и сдавала там какой-нибудь родственнице, разливавшей чай, а на твоем месте шло истязание вновь прибывшего поздравителя. С чаем таких мучений не было: можно было пить или нет, чай уходил из-под ее контроля. Насчет сладостей она тоже не настаивала, все равно ими наполнялся изрядный кузовок, и они впихивались в последний момент в карету, набитую битком пятью ребятами и гувернанткой.

Над попами она подтрунить допускала и сама другой раз расскажет, что далеко было от уважения. Но службы, но обряды – о, это она знала до тонкости и все исполняла как по часам! В пятницу на Страстной необходимо было подержаться во время крестного хода за кисточку плащаницы. Это было так важно, как будто могло иметь влияние на всю жизнь! Она всю жизнь это и проделывала, только года за три до смерти уж слаба стала на ноги, что ли. «Только это я за кисточку-то, а кто-то подтолкнул, сам за нее ухватился. Я упала, так крестный ход по мне и прошел», – говорила она потом. Сильно помяли старушку – в первый раз в жизни в кровати лежать пришлось. Отлежалась, только уж той бодрости не было и как-то глаза раскосило.

Особенно сблизился я с ней, когда мне было лет 18. Наскучило мне ученье, а бросить его характера не хватало. Как в детстве развивался я особняком, так и в этом случае мне не хотелось поднимать разговора с братьями: начались бы пересуды, ядовитые насмешки. Словом, я не знал, как это будет принято, и вместо школы уходил с утра к бабушке и сидел до тех пор, пока время было возвращаться из школы.

Долго бы так продолжалось, только из училища был командирован к нам надзиратель – справиться, почему я так редко бываю в школе. Тут-то все и выяснилось, пришлось сделать решительный шаг, прошение подать об исключении из училища. Вот в это время бабушка и показала свою верность. Я ходил к ней часто. Раза три в неделю и в течение месяцев трех. Каждый раз она пыталась меня бранить, уговаривала учиться, а потом спохватится: «Да что же это я, ты, небойсь, озяб, выпей, выпей, говорят тебе, вишневки», – ну и начиналось кормление, конечно, не такое обильное, как в именины, а «что было в печи, все на стол мечи». Тут уж, можно сказать, она делилась своим последним куском, хозяйство у нее было крохотное: она да Агашка, обе древние, средства крохотные. Ну я старался ее не объедать, да и она бывала не так настойчива, привыкла ко мне, установились какие-то особенные отношения, основанные на тайне, а тайну мою никому не выдала, никому о моих визитах не проронила ни слова. А мне как-то везло, никто меня у нее не накрыл. Да кому, правда, была нужда тащиться к ней во всякую погоду, по будням, на Палиху с 10 часов утра и до часу. В это время все занимались своим делом и готовились к завтраку. Следовательно, расчет мой был верен, а мы-то с бабушкой в это время благодушествуем, болтаем про все домашние дела, как цветы растить надо: я уж в это время по этой части был авторитетом.

Прошло сколько-то времени, опять я у нее скрываюсь, опять она журит, а потом ушла в другую комнату и, вернувшись, сунула мне в руку маленький сверточек и говорит: «Бери да никому не говори». Вернувшись домой, я развернул бумажку и нашел две бриллиантовые пуговицы, очень старинные. Я потом из них сделал себе кольцо в форме змеи с двумя головами, а в головах у них были эти камни. И вот всю жизнь ношу это кольцо и вспоминаю деликатность бабушки, желавшей таким образом компенсировать мне. Через несколько времени Елена Васильевна подарила нам по неважному колечку из материнских вещей – на память. Очевидно, это было бабушкино воздействие.

Все бриллианты попали к сестре; и все еще оставалось их на крупную сумму, а у матери было их, должно быть, очень много. Бабушка рассказывала, что на один из маскарадов у Д. П. Боткина она явилась в костюме, подол которого весь был обит ее собственными бриллиантами. «И отчаянная была! – добавляла бабушка. Не боялась, что потерять могла. Когда танцевала – так вся и горела огнями». Насчет бриллиантов бабушка ничего не сказала, считая это добро фамильным, только вспомнила недобрым словом отца, что пропустил срок и детских вещей не выкупил.

Отрывками вспоминаю, как они с Марковой гоняли на тройках. Как и у Ильиных, на заднем крыльце висело полотенце, пропитанное лягушечьей икрой: люди приходили утираться этим полотенцем и это будто помогало от рожи[11]. «Так поверишь ли, – говорила она, – все полотенце-то черное стало, сколько народу им терлось». Куда девалось это чудодейственное полотенце – не знаю. Но, по словам бабушки, вся Москва того времени знала о нем – и помогало. Рассказывала она, что дедушка был поставщиком экипажей у Закревского. А Закревский был генерал-губернатор, любимец Николая I, временщик того времени. Фигура всесильная. Могу себе представить, что творилось, когда он куда-нибудь приезжал.

Деда Закревский любил и по делам ездил к нему сам и обязательно требовал, чтобы при разговоре присутствовала моя мать[12]. Она же была настоящая красавица, о чем можно судить по оставшемуся дагеротипу, относящемуся к этому времени. Уезжая, Закревский оставлял ей на булавки по 1000 рублей. Бабушка говорила об этом с удовольствием, но не думаю, чтобы мать чувствовала себя хорошо во время этих визитов и от этих подачек. Но время было такое. Многие бы желали добиться такой чести, и в словах бабушки чувствовалось, что она это и понимала как честь. Я думаю, что если бы попытаться объяснить ей, что я тут никакой чести не видел, то она, наверное, накинулась бы на меня и сказала бы: «Да ты что, в самом деле, ведь это Закревский дарил ей!» И, действительно, Закревский был всесилен и мог творить все, что вздумается. Мог без суда и следствия ссылать в Сибирь и по своему произволу миловать.

Бабушка уж выезжать и к Мякишевым[13] стала редко. Добралась как-то до нас после плащаницы. Глаза у нее почему-то раскосило, и это, должно быть, была причина ухудшения зрения. В этот раз я уговорил ее сняться – тогда мы занимались домашней фотографией, бывшей в новинку. Бабушка во всю свою жизнь ни разу не снималась, несмотря ни на какие просьбы ее родни, но тут дала себя уговорить. Снимать пришлось с магнием, фотография вышла неважно, а главное – нехорошо вышел глаз, очень заметно было, что он на боку, и я по глупости негатив уничтожил. Потом-то я себя ругал, да поздно было.

Шло время, пошло здоровье бабушки под горку. Стали пухнуть ноги, делали массаж, да уж где там – началась водянка. Слегла и довольно долго боролась она с ней, но смерть осилила, умерла бабушка. Первый, кто явился к ее праху, был Петр Николаевич Ильин[14] с мешком. Он запрятал туда знаменитый салоп и, как ворон, добывший пищу, умчался к своей супруге Марии Николаевне, которая, конечно, погнала его за ним, чтобы другие наследники не воспользовались. А наследников было пропасть: нас пятеро, Мякишевых четверо, Креска, Петр Николаевич да Морозова.

Александр Федорович вступил в исполнение душеприказчищьих обязанностей. Он оповестил родственников. Бабушку уж честь честью похоронили на Лазаревском кладбище, где хоронились все Ильины и вообще каретнорядские родственники. Наши командировали меня. А я и всегда был малый застенчивый и стеснительный. Приехав на это собрание и получив от Александра Федоровича предложение взять, что пожелаю, взял чайный сервиз, из которого чай пился только в именины, уж порядочно побитый, но все еще прекрасный как формами, так и удивительной окраской, какой потом мне и не попадалось, еще знаменитую куколку, ищущую, вероятно, и по сие время блох, и штук пять старинных чарок. Какой-то напал на меня стыд, и больше я ничего взять не мог – и сделал глупость. Куда девались потом все бесчисленные фигурки, чашки и всякие штучки? Так я никогда и не дознался и их не видал.

Через несколько времени, однако, нам были присланы еще часы, что только одну бабушку слушались, а сестре – великолепный серебряный умывальник с тазом и бархатное платье, какого на ней никогда не видал. Что получше, разобрали другие родственники, а мебель, считавшаяся уж в это время немодной, и много всякого «хлама» были свалены у Мякишевых в сарае, где, наверное, погибли зря. А за весь этот хлам через немного лет я рад был бы отдать большие деньги! Ведь в этом хламе погибли и гравюры, и гипсовые испанцы, и много такой старины, какой не найти ни за какие деньги, хоть сами по себе вещи были незначительные.

«Креска»

Самый любимый приезд Крески – [крестной], Елизаветы Михайловны Ильиной, в замужестве Мякишевой[15] – бывал весной, когда установится сухая, теплая погода. Этот приезд приносил с собой интереснейшее развлечение и занятие на целый день. С ее приездом ворота и калитки запирались наглухо, никто во двор не впускался с улицы. Отпиралась кладовая, и из таинственных саркофагов-сундуков извлекалось содержимое, выносилось во двор, развешивалось по веревкам, выколачивалось, чистилось, пересыпалось новым табаком и перцем и, взобрав свежего воздуха, «тени минувшего» опять на целый год отправлялись по своим саркофагам.

Любопытные это были дни, чего-чего не перевидаешь да и наслушаешься. Вот сундук с платьями матери, сколько их там? – целый сундук. Моды уже устаревшие, материи, каких в наше время уж не бывало – наперстки шить было можно. Вот белое платье из атласа, строчено лебяжьим пухом, в нем [мать] была на балу у Грушеньки Лепешкиной[16]. Вот с кружевами, подвенечное; к нему цветы и свечи, и газ, и кружева – все хранится и хранится по своим местам. Несут бархатное черное платье, широкое, гладкое, без отделок. В нем [мать] ездила в оперу, недавно сшитое, надевала всего два-три раза, а бархат настоящий лионский, в то время за аршин 12 рублей плачено, а материи пошло – счету нет, узенький. Такая была прочность, что сестра моя всю жизнь в торжественных случаях рядилась в этот бархат, перешивавшийся все на новый лад. Несут платья все новые: темное с полосками, белое с черными полосками. Рукава узкие, рукава греческие, с раструбами; под них поддевались рукава кружевные, широкие, чтоб из-под матерчатого выглядывали, как облако какое-то, перевязанное около кисти узенькими ленточками.

Из других сундуков появляются аксессуары: тут и кружевные накидки, и мантильи, и целые брюссельские воланы, испанские, серебряные от старости, блонды и чего-чего нет. Шали турецкие длинные, шали квадратные, самые драгоценные, с белыми середками, с середкой желтой, и бабушкина шаль тут, что на портрете изображена. Несут меха: тут и чернобурая, и бурая лисица, и банная шуба из красной лисицы; муфты, ротонды, боа, как змеи, круглые, длинные, все из соболей; отцовские шубы дорожные, громадные, из енотов, и много их – и городские, и для ходьбы, с бобрами. Шапка соболья – громадная, мы в нее рядимся, весело!

Появляется белье – батистовое шитое, строченное, – сколько глаз погублено! – уже пожелтелое, еще от Анны Григорьевны, от матери ее, все по сундукам валялось. Тут и столовое белье: одна скатерть человек на 60, с лебедями, к ней весь прибор – скатерти средние, поменьше, салфеток груды, и все с лебедями. Китайский ящик с китайской белой шалью, еще со страусовыми перьями, длинными, цветистыми, белыми – какая красота! Появляется обувь, шляпы, маскарадные костюмы. Между ними настоящее платье прабабушки времен Директории – узкое, короткое, из легкой плотной материи цвета коричневато-розоватого сомон[17], с полосками, и по ним тканым тонким рисунком в цвете, с поясом под самую грудь; декольте большое обшито шелковым тонким кружевом; рукава длинные, в обтяжку, а на плечах пуфы громадные, кисти рук в кружевах скрываются. К платью шляпа задорная, перья так и торчат пуком, а во все стороны и чулки, и обувь, и веер в два вершка величиной, черепаховый, с акварельной картинкой, по содержанию современной костюму. Тут и костюм субретки, с громадным чепцом, и ящик со стеклянными фруктами, связанными длинными гирляндами, – остаток от костюма «осень». Целая школа художественной промышленности и безумной роскоши.

Отец всего этого видеть не мог, на такой день уезжал куда-нибудь. Не вынесло бы сердце бедняги, ведь каждый клок материи, каждый башмак, перо, терзали бы его сердце воспоминаниями о потерянном счастье – исчезнувшей Леничке. Ко всему и мы относимся с благоговением, но наклонность к изящному, красивому так и тянет развернуть, посмотреть да и на себя напялить.

Был там еще зеленый железный сундук с музыкой: как его отпирать, так он звонит на весь дом – от жуликов. Знали мы, что в нем серебро лежало, а какое, сколько, не знали, [так как] сушить его не требовалось. Со временем добрались: чуть ли не битком набит был солонками в виде калачей, куличей, деревенских домиков; были кубки, бокалы, корзинки, сервиз чайный и много всякой всячины, кроме дедовского обеденного прибора. Толкового только мало было, добро больше дареное, и покупал всякий на свой вкус; были вещи и стильные. И куда все добро подевалось? Рассыпалось, чисто ветром разнесло.

Так гибло у нас наше старое русское добро, обрисовывавшее быт, вкусы, нравы. Насколько бабушка была креатурой начала XIX столетия и носила на себе отпечаток Екатерининской эпохи, настолько Креска восприняла влияния эпохи Великих реформ. Помню я ее с тех пор, как только себя помню, так как заботы о нас, хотя и поверхностно, она взяла на себя: раз в неделю приезжала к нам обедать. О ее детстве и юности знаю немного. Была у нее еще сестра родная, Людмила, и брат Сергей, дядя Сережа, как мы его звали[18]. С нашей матерью у нее большой разницы в годах не было, всего лет пять или семь. По-видимому, с ней она дружила. Сестру Людмилу очень любила, о ней рассказывала анекдот, случившийся при ее рождении.

Дед ждал во что бы то ни стало сына, а родилась дочь. Он так рассердился, что не хотел знать бедной, ни в чем не повинной девочки. Надо ее крестить, а ему дела нет. Поп спрашивает, как назвать? – как хотите, так и назовите, был ответ. Тогда поп и говорит: если отцу не мила, так пусть будет людям мила – и окрестил ее Людмилой.

Наконец дед дождался сына. Почему-то у Ильиных в родне особенно чтился преподобный Сергий. У всех старшие сыновья назывались Сергеями. Так было у Мякишевых, у Епанешниковых[19]. Епанешникова – дочь Николая Петровича Ильина[20], сестра Петра Николаевича. Муж ее был Василий Иванович, отличавшийся шишкой на лбу. У них старший сын был Сергей, Ильины назвали сына тоже Сергеем, и в нашей семье старший назывался тоже так. Чисто сговорились. Но, странное дело, все три ильинских Сергея, достигнув 18-летнего возраста, скончались[21], один наш остался цел.

Дядю Сережу, можно сказать, я почти не помню. Но хорошо помню день, когда утром рано, чего никогда не бывало, к нам приехала Креска, расстроенная, вся в слезах. Что такое? Брат скончался. Перед этим незадолго мы от излишнего баловства запустили кубиком в громадное зеркало, бывшее в комнате братьев, и его разбили. М. Ф., ворча на нас, сказала: «Теперь кто-нибудь умрет». И правда, через несколько дней умер молодой, прекрасный, подававший большие надежды юноша, которого все в доме на руках носили. Для Ильиных удар был ужасный. Гордость матери, надежда отца, друг сестры – все с ним погибло, он был единственный. Перед тем незадолго, достигнув 14–15 лет, умерла Людмила, осталась одна Креска. Она впоследствии в честь сестры окрестила свою единственную дочь Людмилой. Приезд к нам огорченной тетки доставил нам, ребятам, великое удовольствие. Мы ее любили. Приехала она не на один день, а надолго, мы радовались.

В отношении покойников тетушка была особенный человек: она боялась их так, что по случаю смерти любимого брата покинула дом и не возвращалась туда до тех пор, пока жилище его не было отделано заново так, чтобы ничто ей его не напоминало. Первым покойником, которого она увидала, был ее муж, умерший, когда ей было порядочно за 50 лет, а потом видела мать и больше во всю жизнь никого. Живых существ она не выносила – ни птиц, ни собак. С лошадьми примирялась, как с неизбежным злом. Особенно не любила собак, при виде которых поднимала руки вверх и кричала чуть не до слез.

C замужеством у нее вышел страшный карамболь[22]. Должно быть, на роду у нее написано было влюбляться в родственников. Вышел пламенный роман с братом ее матери, Валентином Кондратьевичем Шапошниковым[23]. Они друг в друга влюбились безнадежно, однако хотели надуть судьбу. Зная, что родители благословения не дадут, сговорились сыграть свадьбу в Питере, куда тетенька под благовидным предлогом и укатила, но вдруг открылся заговор отцу. Он помчался к Филарету, послали в Питер телеграмму: «Не венчать!» Филарет, митрополит, был гроза всех попов, моментально в Питере дело было обнаружено, и свадьба в самый последний момент была нарушена. Думается, это обстоятельство на всю жизнь наложило некоторую холодность на отношения между дочерью и отцом ее. Всю жизнь она носила траурное черное кольцо с дивным бриллиантом, подарок Валентина.

Долго держался Валентин и женился, когда был совершенно седым и с сильнейшей «пляской святого Витта»[24], на дочери Епанешникова, Елизавете Васильевне[25]. Не впрок старику пошла поздняя женитьба. Красавица Елизавета Васильевна пустилась во все тяжкие, посыпались Валентиновы денежки, как горох, и ребята тоже посыпались, только все на разные лица, сходства ни с отцом, ни между собой ни у кого не было[26].

«Креска», достигнув 38 лет, вышла замуж за 24-летнего Федора Александровича Мякишева[27]. Было то так. Свадьба состоялась в феврале 1880 года, а дед умер 1 апреля[28]. Он их благословлял образом, ничего не понимая, – за него образ-то придерживала все та же бабушка. А понимай он, что делал, не бывать бы этой свадьбы. Жених и невеста [не то] были двоюродные, не то она ему приходилась теткой – родство кровное да еще такая разница лет! Долго длился этот роман и все не мог разрешиться из-за его упрямства. А когда он лишился всякого смысла, тогда уж дело оборудовали.

Отцу нужен был женский глаз в дому, он был рад ей; у нее была уж испытанная дружба с ним, да и мы с заботами об нас были ей нужны; мы заполняли ее время и отвлекали от собственной несложившейся жизни. Она была большая и толковая франтиха. Когда приезжала к нам, только и толку бывало, что о модах; отец был человек со вкусом, она поверяла ему свои туалетные предположения, вертелась перед ним, показывая свои обновки, он критиковал их. Она занималась и нашими туалетами, но не скажу, чтобы сестра Леничка бывала хорошо одета, может быть, потому что шилось нам все дома. Заботы о приискании гувернанток были на ней; если это было неудачно, то не ее вина.

Нас было пять сорванцов, почти без высшего начальства. Отца, как я уж писал, мы почти никогда не видали, а она бывала не чаще чем в неделю раз. А тут еще безграничная любовь отца к дочке. Стоило ей сказать отцу слово, и гувернантки летели из дома. Мы это чувствовали и пользовались. Один был случай, ошеломивший даже нас, привыкших к таким переменам. Была нанята гувернантка с тем, что она переезжает к нам со своей мебелью. Переехала она к нам часам к четырем, а Леничка жила с ними в одной комнате. У нее были излюбленные кошки, которых она тискала и мяла как хотела, кошки становились как бы без костей, так она их вымучивала, чтобы не сказать дрессировала, укладывала их во всевозможные позы – одни ноги направо, другие налево. Кошки ее любили и не царапались. Одна из этих чудо-кошек всегда спала с ней. Пришло время ложиться спать, и новая гувернантка запротестовала, повернула разом больно круто, схватила кошку и вышвырнула из комнаты. Сестрица была ошеломлена таким невиданным поступком и бросилась к отцу с ревом и жалобами. Отец, как с ним часто бывало, сорвался, прилетел к ним в комнату и произнес только одно слово – «вон!» – указуя перстом на дверь. Была заложена лошадь в телегу, другая в пролетку, через 20 минут и вещи, и гувернантка уж удалялись со двора; торжествующая сестрица мяла кошку, мы за дверью торжествовали. Вереницы этих беспомощных особ проходили перед нами. Были блондинки, были брюнетки, были певицы, были кокетки. Всяких было, но не нашлось такой, которая забрала бы нас в руки. В большинстве случаев они были институтки, и их институтское воспитание никуда не годилось в такой шайке безначальных баловников. Как дети мы были неплохие, отцовское наследство только сказывалось в нас. Ольга Макарова лучше всех поняла нас, придумав характерное прозвище: «горячие печенки».

А самое замечательное, что Креска дожила до глубокой старости и, возможно, она еще и теперь здравствует, имея больше 80 лет. Но дожив до таких лет, переплыв через значительные и часто очень тяжелые житейские невзгоды, она осталась все так же молода душой. Так же кричала «ура», когда били немцев, так же плакала, когда ее патриотическое чувство страдало от поражений. Ее можно назвать патриоткой чистой воды. Будучи русской, она любила Россию всеми фибрами души, Россия для нее было все, Россия была ее честолюбием. Кабы все были, как она, не то было бы на Руси! Монархия – не монархия, давай так, чтобы было лучше; за то и Александра любила, что большие надежды подавал, а когда запнулись эти надежды, осторожно критиковала; а при понятном движении Александра III ругала всех и вся, а в то же время бывала в неистовом восторге, если узнает что-нибудь на манер того, как Александр Бисмарку стол вдребезги кулаком расшиб. Хотелось ей видеть Россию сильной, с Константинополем; от речи Алексеева после закладки Черноморского флота, сказавшего царю, что крепнет надежда наша на то, что воссияет Крест на Софии, ревела, хоть [потом] «курс наш полетел», а в Европе поднялась тревога.

Любила она музыку, понимала ее и хорошо сама играла на рояле. Концерты Рубинштейна приводили ее в неистовство, она плакала, и хлопала, и ногами топотала, сидя где-нибудь на галерке, что «по-ильински» и «[по-]боткински» было недопустимо. А ей было все равно, бабушкиного «салопного тщеславия» у нее не было, а была у нее любовь к музыке, гордость этой музыкой и, наверное, было у нее такое чувство: «На-тка, Европа, такой у тебя нет!» Прочтут, пожалуй, наши умники мои строки и скажут: «Квасной патриотизм». А какому же ему и следовало быть? С «шампанским патриотизмом» дошли теперь до состояния – хуже татарщины. Я думаю, если б французы пожелали отдать на беженцев одни проценты за деньги, что пропиты были на шампанском за последние десять лет царствования Николая, то свободно хватило бы прокормить беженцев с полгода, а пожалуй, и целый [год]. «Нет, – говорят, – нам и самим жрать нечего. Ступайте под расстрел к большевикам или в Бразилию в рабство и к желтой лихорадке в гости».

Портрет

В комнате братьев на стене рядом висели портреты дедушки, Федора Никифоровича, и бабушки, Прасковьи Ивановны[29]. Были портреты довольно большие, в золотых рамах. Деда мы любили, а к бабушке относились без уважения, за что-то ее не любили и в конце концов избрали ее [портрет] мишенью при стрельбе из луков, которые сами себе и устраивали. Собственно, «бабушке» от наших луков большой опасности не было: луки делались из тонких палок, а вместо тетивы употреблялась простая бечевка. При таких условиях прорвать полотно было трудно, главным же нашим желанием было угодить ей в глаз. Но так как все на свете усовершенствуется, то и лук наш был однажды сделан из сучка любимого дуба, натянута здоровая веревка, о «бабушке» в это время не думалось, она уж привыкла к нашим покушениям, не прорывалась, а мы тоже привыкли думать, что она терпелива. Одним из первых выстрелов стрела угодила ей в горло и повисла. Мы струсили, бросились к портрету, стрелу стянули, а на месте ее зазияла в горле у «бабушки» порядочная рана. В испуге кое-как постарались выровнять бока раны – и стало не особенно заметно. Происшествие обошлось безнаказанно, но мы спохватились и свои нападки на «бабушку» бросили.

Прошло время, дом был продан, часть обстановки поехала на новую квартиру, а хлам отправлен на дачу, в то число попали и портреты. Они висели там в гостиной и оставались на месте до смерти отца. Деда мы любили, и брат мой, Миша, взял его портрет в Москву, где он был умыт и вычищен, покрыт новым лаком и получил новую раму, а бедная «бабушка» осталась на даче, оторванная от супруга, и наконец исчезла, вероятно, попав на чердак. Шли годы, мы и забыли, что была у нас бабушка; в 1900 году завод и дачи были проданы заграничной компании. Хорошую мебель мы постепенно вывозили, а какую считали неважной, так и оставили там, а об чердаках никто и не подумал.

Опять шло время, был я женат, любил по воскресеньям бывать на Сухаревке. Иду однажды и вдруг вижу: в лавчонке на гвоздике, в скверной раме, висит портрет. Я так и остолбенел: да никак это бабушка? Глазам не верю, присматриваюсь – она. Сделав равнодушный вид, подхожу и спрашиваю: «Что стоит?» А лавочник знал меня и говорит: «На что вам такая рожа?» Я было опешил, но спохватился и говорю: «Ставим любительский спектакль, будем играть из Островского, так такой купеческий портрет нам для обстановки пригодится». – «Если так, лучше не найти, – говорит лавочник, – цена же по этакому случаю пять рублей». Я – торговаться, чтобы не показать своей радости, дал трешник, наконец сторговались, и я в некотором волнении возвращаюсь домой. Зову жену, кричу: «Смотри, что я купил – бабушку!», а она: «Да ты почем это узнал? На что нам Бог знает чей портрет?» Долго пришлось ее убеждать, но она относилась недоверчиво.

Вдруг я разглядел дыру в горле – и мне все стало ясно. Кому-то пришла охота почистить мытищинские чердаки, и «бабушка» наша увидала опять свет Божий. Одно было удивительно – что вернулась она опять домой. Я заказал хорошую раму и устроил ее в своем кабинете. Долго жена моя не могла примириться с ней, но кроткий вид бабушки ее победил наконец. Прошло еще несколько лет, приехал ко мне реставратор эрмитажных картин Д. Ф. Богословский, я просил его избавить «бабушку» от старинной раны, что он с удовольствием и сделал, так как нашел портрет работы высокого мастера. Наконец-то бабушка попала в почет, с портрета была снята крупная фотография, а один экземпляр включен в альбом портретов Третьяковской галлереи с объяснением, чей портрет. История поучительная, но как она разыграется дальше – это вопрос, так как портрет этот вместе со всем моим имуществом попал в лапы большевиков и вероятно, что после кратковременного счастливого периода попал в условия неблагоприятные. Как схожа история этого портрета с моей!

Чашка

Несмотря на такое варварское отношение к бабушкиному портрету, у нас всех было чувство, мерившее красоту вещей. Даже между двумя портретами мы разобрались – один любили, другой нет. Но тут были личности, ценность самих портретов роли не играла, да и вообще, время такое было. Не мы одни были варварами. Сами антиквары говорили мне, что приблизительно в это время сами топили печи мебелью красного дерева. Некуда было девать. Дворянство, сильно пострадавшее при отмене крепостного права, разорялось и выбрасывало на рынок свое излишнее движимое имущество, а входившая в силу буржуазия обставляла свои жилища мебелью новой. В красном дереве выработался строгий и часто громоздкий стиль империи. Буржуазия, не обладая тонким вкусом дворянства, требовала чего-то нового, игривого, легкого, и с появлением в Москве фирмы Шмидта вошел в моду хоть и не новый, но обновленный стиль Людовика XV. В это время женился отец, и Шмидт, обставляя ему дом, тоже наполнил его такой мебелью, старая же вся была убрана в специальную кладовую. Туда же попал и дедовский секретер, мы его знали и любили, и никогда не посягали на его целость. То же было и с фарфором.

Были еще в старом шкафу удивительные графины старинного богемского хрусталя светло-зеленого цвета, с насечкой или инкрустацией – не знаю, как назвать, – из серебра и золота. Они попали к Сергею Васильевичу, и как я ни старался потом выручить их от него, так и не удалось. Мне же из этого добра досталась всего одна чашка, не привлекавшая никого. Это была чашка отца, которую он всегда употреблял. Она была большая, синего кобальта, с большим медальоном из цветов и золотым орнаментом. Не знаю, сколько лет употреблял ее отец, но почти все золото с нее стерлось, в одном месте она была ушиблена и в общем имела вид очень непрезентабельный. Отец же к ней привык и никакой другой знать не хотел.

Однажды случилось несчастие. У отца в гостях был его приятель, некто Иван Федотович Кравченко. Для чего-то ему потребовалось блюдечко от этой чашки, он взял его, а оно и выскользни да на пол – и разбилось. Он ужасно был смущен и огорчен. Отец же совершенно был выбит из позиции: он и не воображал, что когда-нибудь чашка разобьется. Чай он часто пил с блюдечка. Положение стало трагическим: отец мог умереть от жажды, так как другого сосуда не допускал. Скоро потом приходит Иван Федотович и приносит чашку императорского завода с маркой «А II». Но она была совсем другого фасона: это была скорей кружка с крышкой и на большом блюдечке, белая и с золотым рисунком. Отец взглянул на чашку, поблагодарил Кравченко, взял блюдечко, а кружку отдал обратно. И опять начал пить чай из своей чашки с другим блюдцем.

Это трагическое происшествие напомнило мне об Иване Федотовиче. Он был из хохлов, сухенький, тоненький старичок, весь бритый, с короткими и жидкими волосами на голове, с остреньким носом и беззубый, почему, когда он говорил, шамкал. По наружности нельзя было сказать, сколько ему лет. Долго потом мы его знали, и все он был такой же. Отец любил его за великую честность. Знакомство же с ним было старинное. Он был юрист и в это время служил в сиротском суде, где честные чиновники были за редкость. Отец ему был обязан за услугу, оказанную еще деду. Был у деда какой-то путаный процесс, а в те времена, бывало, не дай Бог начать судиться, можно было потерять все. Крючкотворы-чиновники выматывали души у судившихся, и процессы тянулись десятками лет. Дед мой и попал в такую историю. В чем она заключалась, не знаю, но сыр-бор загорелся, кажется, с того, что к деду во двор забежала бубновская курица, а Бубновы были богатые купцы и жили неподалеку от нас. Они пошли судиться, и завязалась такая каша, что дед умер, а процесс не кончился. Деду грозило разорение, возможно, что и печень у него разболелась от этой причины, следствием чего он и скончался. Вот Кравченко-то и распутал весь этот узел, процесс был выигран, и все обошлось благополучно.

Времена были глубоко монархические. Царь и власть обоготворялись, и деды наши были людьми самыми верноподданными. Проявление какого-нибудь вольнодумства было невообразимо. Помню, как отец мой, сидя за вечерним чаем, разговаривал с кем-то не то о каракозовском покушении, не то о нечаевском происшествии в Разумовском[30], взглянул на нас и сказал: «Если кто из вас пойдет по этому пути, так я лучше…» – и не договорил, а провел себе пальцем по горлу, как бы желая сказать «покончу с собой». Как мало потребовалось времени, чтобы перекувырнуть эту твердыню, казавшуюся тогда слитой из стали! Всего через 38 лет после смерти отца от царизма даже пыли не осталось.

Монастырь

Несомненно, природа моя имела большую наклонность к идиллии. Маленький, любил я ходить гулять по нашей Воронцовской улице. Там в одном доме росла верба, и ветви ее перегнулись через забор – ходили наблюдать, как развивались ее шишечки, смотря на них, ожидали весну. А еще пройдем подальше – там Ново-Спасский монастырь. В него ходили редко, но всегда производил он впечатление и поэзии, и святости. Пройдем под громадной и великолепной колокольней, а там приземистый старый собор о пяти голубых главах с золотыми звездами. Идем по чугунной звонкой лестнице на паперть. Вся она зарисована: на низких сводах по потолку родовое дерево бояр Романовых, в склепе под собором их могилы. Все думалось – святые, коль изображены в соборе. А изображено было в каждом листе этого дерева по Романову, во весь рост в соответствующих костюмах. Что-то было в связи этих могил и этого дерева, что настраивало душу высоко, благоговейно. По стенам же паперти были разные картины, но внимание привлекал Страшный суд; на нем изображался громадный змей, перевитый белой лентой, а на ней написаны были всякие грехи, между прочими – «плясание». Жуть брала от этой картины, а каждый раз, как мы попадали в монастырь, так в первую очередь я стремился взглянуть на нее.

В храм вела заделистого рисунка решетчатая дверь, весь он в золоте, образа старинные – все производило глубокое впечатление. Но действительно потрясающее впечатление производил Спаситель в темнице: была при соборе маленькая комнатка и в ней находилась статуя Спасителя в страдальческой позе, с терновым венцом на голове, кровь струилась по изможденному лицу, освещенному через маленькое оконце с железной решеткой. Через это окно и смотрели. Как заглянешь в него, так ужас тебя и охватит. Во всей России только в двух или трех монастырях и была такая штука.

Побродив по собору, выберемся на кладбище, а было там несколько замечательных памятников, а один так прямо просился в музей. На нем из бронзы, больше человеческого роста, были изображены Вера, Надежда, Любовь; памятник был работы знаменитого русского скульптора времени Александра I, Витали. Не уйду с кладбища, не полюбовавшись на него. Да и вообще задумчивая обстановка кладбища привлекала. Старые березы, пошатнувшиеся памятники близ старых стен, храм с небольшими окнами в амбразурах, кругом же крепостные стены, башни и тишина. Много поэзии в наших старых монастырях.

Покровский такого впечатления не производил, весь он был новый, однако туда приходилось при отце попадать несколько раз в год: служили панихиды, заказывались обедни. Все это совершалось торжественно, потому что отец платил хорошо, и был там положен капитал на вечное поминовение. Служба наша при отце обычно совершалась в большом соборе. Говорили, что в алтаре была колонна, в которую ударил гром (так и говорилось, что гром ударил). Я сам ее не видал, а думаю, что монахи нарочно разболтали эту штуку, чтобы святей казаться. Настоящей святости в этом монастыре было мало, братия была распущена, пьянствовала. Монастырь был страшно богат, так как хоронилось в нем богатейшее купечество.

Образ

А между тем домашняя жизнь шла своим чередом. Должно быть, увидал отец, что урастать мы от гувернанток стали, и по рекомендации Русаковых пригласил к нам в репетиторы Димитрия Николаевича Димитриева. Сперва был он и сам гимназистом, а за время, пока жил у нас, поступил в университет по юридическому факультету. Собственно, он был нашим не воспитателем, а старшим товарищем, и опять-таки – для старших братьев, а я оказался ни в тех, ни в сех. Гувернантки относились теперь целиком к сестре, а я, младший, к той компании не пристал: шел мне всего восьмой годок. Так я около Ольги Макаровой и притирался, а кроме куренья и, правда, благонравия от нее ничему научиться не мог. А так как дом у нас небольшой был, то в комнате у братьев появилась третья кровать и Димитрий Николаевич в самое короткое время получил прозвище «дядя Митяй». Впоследствии вся Москва его иначе не величала.

Парень он был длинный, как мы все, некрасивый, волоса торчали у него во все стороны, негустые, тонкие, но не подчинявшиеся прическе, а по складу своего характера он за ними и не гнался. Тем больше, что он знал, что некрасив и что ни делай – не исправить. Его особенно безобразила кожа на лице: она была красная, угреватая и вечно в волдырях и бутонах. Человек же он был жизненный, умный, всегда веселый и готовый выкинуть самый неожиданный фортель. Чем больше жили мы вместе, тем больше сближались, хотя, я все говорю, эта касается больше страших, а так как я путался в хвосте, то и я любил его, и мы были приятели. Меня он репетировал, и горькое осталось от этих занятий воспоминание.

Был праздник, с вечера я басню какую-то не вызубрил, заставил он меня зубрить ее с утра. Погода чудесная, зубрю-зубрю, а сам все в окно смотрю. Дело было весной, наши все в саду, пошли все без пальто, как в комнате были, а переход от зимнего положения всегда радует. Зубрю-зубрю – не только запомнить не могу, просто смысла не понимаю, что зубрю. Приходит раз Митяй, пришел второй – я все ни с места, пришел в третий – все то же; рассердился, поставил на колени в угол, под образ. Конечно, горе! Реву как белуга, а он ушел – где же тут что-нибудь учить? Присел я на каблуки, горюю – и пустился в горькую философию насчет печальной моей судьбы. Так ничего и не выучил до самого вечера, пропал чудный день. Это единственное наказание, какое помню. Но наказывали нас, наверное, все, да толку было мало. Нужно было что-то другое.

Вспомнив об образе, не могу пройти его молчанием. Висел он в комнате старших. Это был большой образ, пожалуй, в аршин вышиной и в три четверти шириной. Как попал он к нам в дом, никто не знал, вопрос об этом возбуждался с отцом, но и он разводил руками. Знал он только, что в доме у нас образ известен с 12-го года, а где был раньше – неизвестно. Перед образом этим горела неугасимая лампада. Отец очень его уважал и ценил за то, что весь был он в мощах. Изображал он овальный венок, в который были вплетены красные камелии, и в центре каждого цветка были мощи. Внутренняя часть венка имела белое поле или фон. В нижней части этого поля был месяц, и на нем во всю вышину венка стояла Божья Матерь в короне и с Младенцем на руках. Она была одета в хламиду темно-аквамаринового цвета, с золотыми тенями, над короной реял голубь, и выше, вне венка, виднелась фигура Бога Отца по пояс, распростершего руки над венком, а из уст Его в виде сияния расходились тонкие золотые полоски. Пространство, выходившее за пределы венка, было темно-зеленоватое с золотыми мазками. В углах располагались медальоны с мощами и миниатюрные образы святых. Свободное же место над венком и до миниатюр представляло из себя звездное небо, и тут же красовалась круглая красная луна с обычным, как и рисуют, лицом.

Исключительно тонкая работа образа, необыкновенное его содержание интересовали многих. Приезжал даже Мартынов, известный знаток русской старины. Смотрел, смотрел, но ничего сказать не мог. Сделал только предположение, что образ католического происхождения. Но какой он там ни был, для нас он был удивительно красив и ощущалась какая-то гордость, что у нас есть такой образ, какого нигде нет. Для отца же он был святыней, он не считал себя достойным обладать таким количеством мощей. После смерти матери он хотел отдать его Покровскому монастырю при условии, что образу будет дано место, соответствующее святости, но монахи отклонили предложение, так как достоверность мощей нельзя было доказать. Так, слава Богу, он у нас и остался и потом перешел к старшему брату, где был до последнего времени и, вероятно, и теперь цел, так как не было слухов, чтобы имущество его было ограблено. А поскольку зять его у большевиков на службе, то тем больше это вероятие.

Был еще у нас серебряный овальный медальон большой древности. Если его открыть, то показывался образок Божией Матери, его можно было отложить, и под ним была слюда, прикрывавшая темную массу, заключавшую в себе прямо невероятные святыни – [частицы] ризы Господней, ризы Божией Матери, древа Господня и т. д. Об этом гласила мелко награвированная надпись на обратной стороне образа. Этот медальон был у меня и теперь, конечно, погиб. Можно сомневаться в подлинности этих святынь, но у отца, верившего слепо, медальон был в большом почете. В киоте у него стояла еще стеклянная баночка, завязанная простой бумажкой. В ней находились выварки от веществ, из каких варится миро. Это была темная масса с хорошим запахом. Мы между собой говорили, что в банку запрятан кусок египетской тьмы и, если банку развязать, она выскочит и наступит опять тьма.

«Серебряный пятачок»

Чем больше пишешь, тем больше открывается горизонт таганских воспоминаний. Еще задолго до Митяя специально к Сергею Васильевичу и Мише ходил учитель. Это был Алексей Павлович Кикин. Я его не помню, знаю только, что у него была черная борода, очевидно, он занимался первоначальной подготовкой братьев к училищам. О нем сохранилось два воспоминания. Он был потомок Кикина, которого Петр Великий велел повесить. Кикин наш ненавидел Петра и ругал его всячески. Другое помню, что поглощал он невероятное количество воды. Он разом выпивал целый графин, а за сутки, сказывал отец, он выпивал больше ведра.

Архитектором у отца был Никифоров, звали его Михаил Илларионович. Я с ним почему-то был страшный приятель – как приедет, так я у него на коленях. Это был черный красивый человек с особенной походкой: идя, он как-то приседал, и это мне нравилось. Он обещал подарить мне тросточку и действительно подарил; я был ужасно доволен.

Отец начал заниматься выпиливанием рамок, кронштейнов и всяких таких штук. Такие работы тогда были в большой моде, даже Креска и та занималась этим делом. Эти работы отец производил в зимнем саду. Сад был небольшой. Прямо против двери из спальной была устроена горка, на которой стояли растения; перед горкой находился какой-то мудреный комнатный парник, отапливавшийся лампой, от которой шла копоть, воняло, и, кажется, у отца ничего не выходило.

Налево по стене стоял письменный стол нашей матери – крохотный, изящный, с решеткой кругом, на двух гнутых ножках, переходивших в подножье, расходившееся уж в четыре ножки. Между этими двумя ножками на подножье была устроена мягкая подушка для ног. Где он? – пропал бесследно. На столе стояла чернильница матери из темной бронзы: это был тюк, увязанный веревками, он открывался, и в нем была крохотная чернильница; рядом стоял моряк, он снимался и превращался в печать; на нижней его части было выгравировано «Е. Ч.».

На противоположной стене, на полках лежало много отцовских инструментов, а к стене был приделан его верстак, на котором он и работал. У нас осталась единственная его работа – рамка из какого-то очень крепкого дерева; в нее вставлен портрет матери во весь рост с отцовской надписью, если не ошибаюсь, «1866», годом моего рождения.

Помню, как, очень еще маленьким, нашел на нашей Воронцовской улице в снегу серебряный пятачок. Мне говорили, что я счастливый. То же говорили и по поводу моего красного пятна на лбу. Еще помню радость и горе по случаю красного шара. Кто-то подарил мне шар, довольно большой, я любовался его цветом – и упустил. Счастье и горе сменились чрезвычайно быстро. Помню ощущение случившегося несчастия.

«Верба»[31] бывала на дровяной площади, аккурат против дома Мякишевых. Это было очень давно. Базар тогда был еще невелик, покупка «морского жителя»[32] радовала, а манипуляции «жителя» приводили в недоумение: то книзу, то кверху, а то еще танцует. На другой день завязка ослабла, «житель» напился воды, я его вытащил, воду высосал, а резинку завязать не мог, мала была – так, к горю, игрушка и пропала. Всегда потом «жители» были недолговечны, но всегда я любил их.

Именины

Мои именины, бывающие на третий день Рождества[33], всегда собирали у нас родственников. Утром отправлялись в Покровский монастырь, служилась панихида: дед в этот день бывал тоже именинник. Служился молебен, потом возвращались домой к завтраку. К обычному времени приезжала Креска с фунтом конфет и бабушка, привозившая свой фунт карамели для всех, а другой специально для меня; бывала Вера Михайловна («кислая тетка») Челнокова[34] – тоже фунт эйнемовских. И кто бы ни приезжал – все по фунту эйнемовских конфет. Урожай бывал различный, когда фунта два-три, а доходило иногда и до десяти. Отец обыкновенно дарил рублей три-пять – деньгами. У нас эти деньги скоро исчезали, а Миша был бережлив, отдавал их отцу, и они хранились в кабинете в шифоньере, в копилке-домике.

К этой копилке у меня было особенное отношение. Она была хорошенькая, запиралась маленьким висячим замочком, а в ней лежали свертки небольшие с нашими крестильными крестами и золотыми монетами, подаренными, вероятно, «на зубок». На свертках рукой матери были надписи, кому принадлежит. Впоследствии и это добро попало к сестре. Монеты как-то выручили, и я, помню, проел их, когда жили в доме Дабо на Чистых прудах, где умер отец, на груши Бере Александр[35], тогда только что появившиеся. А что касается крестов, то сестрица уже после замужества дала мне какой-то, по году совершенно не подходящий к моему рождению. Ее часто звали крестить – то управляющий заводом, то Курочкин, и, вероятно, чтобы не тратить своих денег, пускала в оборот наши кресты. А когда я спросил – сунула, что было.

Почему-то конфеты сыпались мне больше, чем другим. Но однажды братцы подложили мне свинью. Мне очень нравились по виду буль-де-гом[36], я себе купил. А они распространили известия, что Федя любит буль-де-гом. Пришли именины, урожай был особенно удачный, но все один буль-де-гом. Настоящий град буль-де-гомный! Но каков бы ни был конфетный урожай, через один-два дня он исчезал. Я ел досыта, до отвала, помогали наши. Но ужасный буль-де-гом весь обрушился на мой бедный желудок. Я его возненавидел.

Смерть отца

Между тем смерть приближалась к отцу и его похитила [в октябре 1879 года]. Началось обсуждение, как с нами быть. Появился на сцене дядя, Иван Федорович. Он был назначен попечителем над старшими, а Курочкин – моим опекуном.

Новая жизнь начиналась в условиях очень печальных. Был сделан баланс, и по нему оказалось, что все наше состояние, за исключением движимости, выражалось в 15 000 рублей. То есть по 3000 на душу. Дядя настаивал завод продать. Он, вероятно, больше всего боялся за деньги, которые мы были ему должны. Остаться жить в нашей квартире мы не могли, она была дорога и ни к чему велика. Продолжать отцовский образ жизни было невозможно. С Екатериной Ивановной пришлось расстаться, лошади были проданы.

Была найдена квартира в особняке, разделявшемся на две части. В одной поселился Курочкин с женой и [устроена] контора с молодцами, другую часть с мезонином заняли мы. На нашу долю пришлось пять комнат: гостиная, столовая, Ленина и две для нас. У Курочкина было две комнаты. Домик был маленький, комнатки крохотные. Но обставились они очень красиво, лишнее все уехало на дачу.

Нас занимала новизна положения. Собственно, последняя тень начальства в лице отца отсутствовала. Курочкин, обращавшийся ко мне «хозяин», тоже не был лицом, имевшим власть над нами. Дяде Ивану Федоровичу до нас дела было мало. Я думаю, он и от своей семьи был в ужасе, а тут еще пять человек, о которых надо заботиться; он, конечно, заботился только о своих деньгах. Вся движимость поступила в наше распоряжение, и помню, как Сергей Васильевич, усевшись у отцовского письменного стола, вытаскивал бумаги, рвал их – и пол все больше покрывался рваной бумагой. Какой это был критик, взявший на себя производство такой экзекуции над отцовскими бумагами? Теперь думаю, что погибло там много интересного.

Елена Васильевна стала полной распорядительницей всего того, что было в знаменитой кладовой, и мы толком и не знали, куда теперь девались ее «саркофаги». Мы трое были ни в тех, ни в сех. Кому-то надо было управлять делами, а если не управлять, то приучаться к ним, чтобы со временем мог управлять. Естественно было, что бразды правления должны были попасть к Сергею Васильевичу как к старшему. Так это и было сделано. Но при жизни отца он не получил никакой подготовки и попал в совершенно несвойственную ему обстановку. Фирменные деньги находились у мальчика, которому только что минуло 19 лет. Он начал кутить. Не хватало денег, он закладывал отцовское золото – часы, дивную табакерку, что подвертывалось. Положение было совершенно ненормальное. Дядя настаивал на продаже всего дела.

Курочкин наш, привыкший к старым Челноковым как к своим властелинам, против дяди идти не решался, но в то же время чувствовал, что мы окажемся абсолютно без средств. А что делать с такой охапкой уже сильно набалованных ребят? А кроме того, дело он узнал и видел в нем «золотое дно», как выражался о нем отец. Он начал интригу через меня. Я должен был ехать к Валентину Шапошникову и просить его воспрепятствовать продаже дела. А Валентин был заинтересован в наших делах, так как мы были должны и ему. Затем он послал меня к Надежде Кондратьевне Боткиной объяснить, в чем дело, чтобы Петр Петрович принял участие в нашем деле.

Тем временем А. А. Шапошникова стала приглашать нас всех к себе, и мы нашли у них радушный прием и сверстников, и в конце концов образовался триумвират из П. П. Боткина, Валентина Шапошникова и К. К. Шапошникова, взявших наше дело, так сказать, под свой финансовый контроль. За спиной триумвирата стояла Надежда Кондратьевна, жена одного и сестра двух других.

Как только это выяснилось, так во всех банках открылись для нас кассы, и дело наше не боялось больше выданных векселей, кредит наш стал на твердую почву. Миша был отправлен на завод. Когда Миша стал говорить, что в заводском деле он ничего не понимает, Петр Петрович ему сказал: «Тебе и не нужно ничего понимать, сядь у окошка, чтобы все видели хозяина – и одного этого будет достаточно». Миша поселился в конторе завода, было ему тогда около 16 лет. Сергей Васильевич был хозяином в Москве. Делом же управлял Курочкин. Дядюшка, успокоенный за судьбу своих денег, лишь подписывал необходимые для Сиротского суда бумаги. На счастье, цены на кирпич сильно поднялись, кирпич наш оказался лучший в Москве, его не хватало. Домашний расход понизился до минимума.

Мы с Васей, конечно, шелаберничали[37], но вреда делу не причиняли, а поведение Сергея Васильевича становилось все шумней. Здоровье жены Курочкина становилось критическим, и в один летний день она умерла и лежала на столе их гостиной. Сергей Васильевич отсутствовал целый день, ничего об этом не знал. Он вернулся домой, когда настал другой день. Не желая обнаружить своего позднего возвращения, звонить он не стал, а полез в открытое окно курочкинской гостиной, где была спущена занавеска, а за занавеской стояла монахиня и читала по покойнице. Вскочив в окно, он увидал картину, о которой за минуту и не думал. Жизнь и смерть столкнулись. Сергей Васильевич моментально улепетнул, покойница осталась лежать, но монахиня вообразила, что черт пришел за ее душой, и подняла страшный крик. Выскочивший из соседней комнаты Курочкин выяснил, в чем дело, и чтение пошло дальше.

Так начинала разбираться наша жизнь. Рассказанное происшествие не образумило братца, он продолжал в том же стиле. И если бы не Курочкин, а с ним триумвират, то мы пошли бы по миру. Тогда были приняты меры к устранению старшего братца, и в январе 1881 года П. П. Боткин отправил его в ссылку в Кяхту[38] под начало Алексея Васильевича Швецова, а его место занял Миша. С тех пор дело пошло, быстро развиваясь, а мы с Васей шелаберничали. Об нас никто не думал.

Живя на заводе, Миша ознакомился, что там делается, и, приняв московское дело, получил разом общий надзор за всем делом. Он начал проводить мысль, что печь была так велика, что если приставить к ней незначительную пристройку, то она будет в состоянии работать за две. Он убедил в этом Петра Петровича и остальных, деньги нашлись, а требовалось построить для этого почти такой же комплект сараев, какой уже был. Все это осуществилось, завод пошел работать марш-маршем, тем больше, что цены росли, Москва взялась строиться, доходы увеличились больше чем вдвое, так как администрация оставалась все та же. И уж в немного лет мы вышли на чистый воздух, а через лет десять наше состояние выразилось в цифре больше чем в 200 000 и все долги были уплачены. Отцовское название «золотое дно» оправдывалось.

Всем своим благополучием мы были обязаны Курочкину. Как воспитатель он, конечно, ничего сделать не мог. Но он не дал продать завод, а не давши совершиться этому делу, он разрывался на части, чтобы не дать ему погибнуть – он закладывал свое последнее достояние, чтобы оплачивать наши долги. Не успевали его выигрышные билеты выскочить из закладной конторы, как попадали туда же. Когда же открылся Боткинский кредит, то в этом нужда миновала. Но, как это часто бывает, плохо мы, глупые мальчишки, отблагодарили этого исключительного по благородству души человека. Мы его любили, но ценить по заслугам не умели, о чем будет дальше. Все-таки этот грех главным образом лежит на душе Василия Карповича Шапошникова[39].

Тетрадь вторая

Отрочество

Дом

Дом наш, благодаря отсутствию матери и болезненному состоянию отца, был не таким домом, как Боткины, Мякишевы или Самгины. Люди на манер Самгиных, Шапошниковых придут, понюхают и уйдут. У нас не было, что называется, теплого домашнего очага, около которого всем вновь приходящим было бы уютно и тепло. На самом деле жизнь была невеселая. Отец все больше опускался, хотя мы толком не знали, в чем дело, но чувствовалось, что средства слабеют. Бывали дни, когда Курочкин, озабоченный, не знал, где взять денег для оплаты векселей. Приехал как-то дядя Иван Федорович[40], был шумный разговор, о чем – не знаю, при нем не присутствовал, но говорили громко, и мы узнали, что бриллианты матери погибли в залоге. Узнали, тоже случайно, что завод заложен – и опять потому, что проценты не из чего платить. Курочкин погнал к Валентину, заплатили, однако должны были и по закладной, и Валентину.

Отцу было нелегко, он делался все мрачней и опускался больше; опускаясь, больше сторонился нас. Мы чувствовали домашнюю тяготу, она сильнейшим образом отразилась на нас; конечно, молодость растушевывала особенно мрачные тени, в общем же жилось как бы под тяжелым гнетом. Однажды отец пришел к нам в комнату, сел – вдруг схватился за грудь, начал рвать с себя жилет, разорвал рубаху и тер грудь. На лице было видно страдание. Что это было, мы не знали, а должно быть, какой-то сердечный припадок. Как с погибающего корабля крысы бегут, так и от нас уходили люди: и Креска, и бабушка, да и неизменные «Русачихи»[41] появлялись редко. Мы оставались одни, да и между собой спайки не было. Стали, однако, умней, дружили с Екатериной Ивановной: имея громадную квартиру, искали приюта в ее комнате. Я же все больше привязывался к Курочкину, который с молодцами и бухгалтером продолжали жить, как и в Таганке, с нами. Прибежишь к Курочкину и играешь с ним в пикет[42]. Что делал Сергей Васильевич, не знаю, но на Мясницкой он уж не учился, баталии с отцом продолжались, вероятно, по случаю его шелаберничанья.

Итак, Митяй жил у нас, внося оживление, появления Русаковых его усиливало. В нашей юной компании жило веселье, кажется, тут уж появились пассии. Необыкновенно красивая Саша Русакова тронула сердце Сергея Васильевича, дружба была неразливная, но она скоро вышла замуж за красивенького полужидочка Ф. М. Блюменберга и почти сошла с горизонта. Остались Паша и Оля. С Митяем и со старшими была дружба бесконечная, но «без амуров» – резвились, как дети, а мы с Василием Васильевичем околачивались около, во всем принимали участие, но как настоящие дети, которых любили, но которыми командовали.

Лютра наша, громадная собака, в баловстве нашем принимала большое участие, я ездил на ней верхом, таскал за хвост, валялся по полу. Лютра всегда была добродушна и допускала всякие истязания. Когда же поднималась в нашей компании всеобщая свалка, то есть гомерическая возня на полу, она философски смотрела, а потом вдруг вваливалась в кучу, хватала кого-нибудь за что ни попало и начинала растаскивать кучу с самым добродушным видом. Большая радость была, когда у нее появлялись щенята, росли они быстро и возились с матерью не хуже нашего. Она была породиста, но щенки бывали всякие. Они отправлялись на завод: такие громадные собаки были нужны, но зато приблудных собак там хватали, сажали в вагоны с кирпичом и отправляли в Москву.

Появление у нас Митяя совпало с постройкой дачи. Дача была новая, было в ней комнат 12. Было где и народу набиться. И одно или два лета действительно набилось народу много. Отец денег не жалел на наше воспитание и образование. Одновременно жили у нас Митяй, А. В. Соколов и гувернантка Ольга Васильевна.

По типу она была настоящая цыганка, очень смугла, и волосы черные, курчавые, как у негров, и ходила всегда в красной шелковой кофточке. Было у нее сильнейшее контральто, и она целый день только и делала, что за роялем пела: «Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать, как стрелочек шел гулять». Даже я выдолбил этот навязчивый мотив, слышавшийся тогда во всей Москве. Другой романс был «Спрятался месяц за тучку, не хочет он больше гулять, дайте же вашу мне ручку к пылкому сердцу прижать».

Приезжали надолго жить Оля с Пашей Русаковы, да в доме, где раньше была наша заводская контора, поселилась на лето семья Кричь, с которыми наши скоро познакомились. Там была очень кислая и вечно плакавшаяся на бедность мамаша Мария Яковлевна, а мы ее звали «Яко Плевна»: Плевна была прославлена в войне в 1877 году как укрепление турок, стоившее русским громадных жертв. Маменька эта всегда ходила в трауре по мужу и от бедности носила батистовое белье, о чем мы имели точнейшие сведения от Русаковых, а те от ее дочки Наны, или Наталии Александровны, только никто и никогда ее так не звал.

У Наны был брат Николай Александрович – парень громадного роста, красивый, страшно деловитый, но всегда в жульническом направлении, и страшный любитель лошадей, которыми барышничал. Однако и брат, и сестра пришлись, как по мерке, к нашей компании. Пошла писать губерния! Ольга Васильевна орет свое «Я хочу». Александр Васильевич с мукой слушает и не знает, как добраться до рояля, чтобы давать уроки, доберется – наших нет. Посылаются пололки[43], Ольга в поиски, мы в малиннике сидим – и ни гугу, только смех разбирает. Наконец Ольга накроет Елену Васильевну, влекут несчастную на заклание. В доме гаммы, в саду Ольга Васильевна с кавалерами, беготня, игра в лошадки. У Оли и Наны громадные косы были, мы их незаметно забирали под мышки, концы кос оказывались на спине – и пошел! Не хочет бежать – принимались меры принуждения: тянули за косы так, что голову пригнет, в конце концов бежим, летим, хохот.

Лиза[44] была сошкольница Елены Васильевны[45] по пансиону Эвениус и тоже была живущая. У нее было великолепное меццо-сопрано. Была она подвержена лунатизму и, когда приходило время, она ходила ночью по дортуару[46], пугая товарок, или задавала им во сне дивные концерты. Она была мамашина любимица и, когда отец умер, перетащила мать к себе и так прибрала к рукам, что после ее смерти ничего не оказалось, и Мария Александровна осталась с теми крохотными средствами, какие получила в приданое. А у матери было состояние не меньше ста тысяч. Дело замужества у нее тоже не клеилось, хороших женихов не подворачивалось. Тогда она женила на себе брата ее подруги, Протопопова, звали его, кажется, Иван Иванович. Рожа он был ужасная, настоящий гостинодворец. После замужества видал я Лизу очень редко. После многих лет разлуки наконец встретились у Рубинштейна в магазине. Она обратилась в целую гору; обладая громадным ростом, она потолстела страшно и сделалась просто противна.