Дом без двери

Глава 1. Царский приказ

Там, где небо, устав от вечного странствия, склонялось к земле, касаясь её последним поцелуем заката, раскинулось место, залитое густым, как липовый мёд, солнечным светом.

Воздух здесь был плотно настоян на ароматах сладкого клевера, горьковатой мяты и влажной после дождя земли. Он был таким густым, что его можно было пить, ощущая на языке терпкую сладость жизни и лёгкую остроту чего-то незримого, спрятанного в глубине леса.

В самом его центре, где время лениво перетекало из одного мгновения в другое, а тени деревьев шептали истории, стояла избушка.

Не просто дом – ожившая сказка.

Ярко-розовая, как лепестки пиона, с резными ставнями цвета старой слоновой кости, на которых играли тени вальсирующих ветвей. Крыша, укрытая мхом, дышала теплом, будто приглашала в объятья уюта, а палисадник, оправленный в изумрудный газон, словно бархатный ковёр расстилался перед ней.

И розы. Алые, как капли крови, как страсть, застывшая в бутонах. Их аромат опьянял, смешиваясь с запахом смолы и влажной коры, создавая зелье, от которого кружилась голова. Каждая капля росы на их лепестках сверкала как слеза, пролитая самой природой от восхищения собственной красотой.

Среди этого великолепия жила Вера.

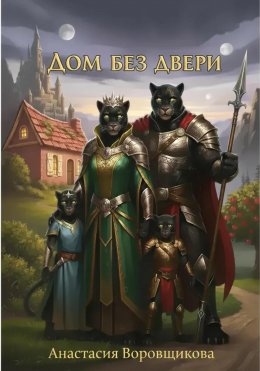

Чёрная пантера, чьи лапы ступали бесшумно, не оставляя следов, а взгляд согревал, проникая в самое сердце. Её шерсть переливалась синевой полночного неба, а глаза горели как два золотых уголька.

Она не просто жила здесь. Она была душой этого места.

Тихим стражем, хранителем тайн, о которых не смели говорить даже ветра. Когда она шла между деревьев, листья затихали, а птицы прерывали свой гомон.

Но сегодня…

Сегодня в воздухе витало что-то иное. Что-то тревожное. Что-то чужое.

Вера подняла голову, ноздри её дрогнули, улавливая запах, которого не должно было быть.

Кто-то нарушил границы. И лес замер в ожидании.

В тот день небо над усадьбой было серым и низким. Промозглая сырость въелась в стены, в землю, в сам воздух – неделя беспрерывного дождя сделала своё дело. Вера с кружкой горячего облепихового чая сидела у окна, наблюдая, как ветер треплет последние пожелтевшие листья на берёзах, когда на дороге вдали показалась стремительно приближавшаяся фигура. Гонец в тяжёлых сапогах-скороходах не бежал – он будто ввинчивался в размокшую дорогу, оставляя за собой брызги жидкой грязи. Его лицо, тёмное, загорелое до цвета старой меди, блестело под струями дождя. У самого крыльца он резко остановился и даже не переводя дух протянул свиток, скреплённый тяжёлой царской печатью.

Сердце Веры дрогнуло. Она знала этот восковой оттиск.

«Опять?!» – пронеслось в голове горячее и колючее. Она разорвала конверт, и буквы на бумаге заплясали перед глазами:

«Явиться ко двору. Немедленно».

Губы сами собой сложились в горькую усмешку. Немедленно. Словно она – заводная кукла, которую стоит дёрнуть за ниточку, и она тут же засеменит в столицу. А как же дети? Как же дом, который и без того держится на честном слове да на её усталых плечах? Как же дороги, превратившиеся в грязные реки после недели ливней?

Но под грудью, где-то глубоко, уже шевелилось другое чувство – тяжёлое, как камень. Долг. Тот самый, что годами вдалбливали в неё, как гвоздь в дубовую доску. «Дочь царя должна…», «Помни о своём положении…»

Она сжала телеграмму так, что бумага хрустнула.

Дети, словно почуяв грозу, притихли. Вера металась по дому, хватая то платок, то тёплую кофту, то мешочек с сухарями – всё это летело в дорожный сундук с глухим стуком.

«Как же так? Весь мир против!» – думала она, завязывая узлом платок на голове. За окном ветер завывал, будто насмехаясь над её бессилием.

Жила она с мужем Борисом и двумя озорными котятами, чьи угольно-чёрные шкурки сливались с тенями дома, а глаза сверкали, как самая яркая звезда в бесконечной бездне ночного неба.

Супруг её, Борис, был верным воином – крепкий, как дуб, молчаливый, как камень. Тяжёлая челюсть, шрам, рассекающий левую бровь и навсегда придавший его взгляду суровое изумление, глаза цвета грозового неба, привыкшие измерять расстояние до врага, а не любоваться закатом. Он двигался с экономной хищной грацией, и даже в тишине дома его молчание было весомым. Его лапы, изборождённые шрамами, знали вес меча лучше, чем тепло домашнего очага. Он служил на границе, там, где лес переходил в чужие земли, где тени шептали на языке, который понимали только те, кто носил сталь на поясе.

Вера хорошо помнила день, когда выбрала его. На рыночной площади пьяная ватага задирала торговца. Никто не вмешивался. А он просто шагнул вперёд. Не кричал, не угрожал. Он просто встал между ними, и его спокойная мощь была убедительнее любого оружия. Движения были короткими, точными и окончательными. Через минуту забияки отступили, а он, даже не взглянув на спасённого, молча пошел дальше. Именно тогда, глядя на его несокрушимое спокойствие посреди хаоса, она всё решила. С таким не нужно было слов. Рядом с такой силой она наконец могла позволить себе чувствовать себя защищённой. Она сама догнала его и просто спросила: «Ты голоден?».

Вера улыбалась, перебирая фотографии в рамках на комоде и с минуту застыв с фотографией Бориса.

Борис не любил прощаться. Он оставлял лишь записку на кухонном столе, написанную корявым почерком: «Вернусь. Жди.»

И она ждала. Когда он возвращался, дом менялся. Воздух становился плотнее. Котята, обычно носящиеся ураганом, затихали и ластились к его мощным ногам, чувствуя в нём хозяина стаи, а Вера молча готовила ему медовый чай…

– Холодно было? – однажды вырвалось у неё.

Он поднял на неё свой грозовой взгляд, и на мгновение в его глазах пронеслись метели, блеск стали в лунном свете и что-то ещё, чему не было названия.

– Да, – выдохнул он, и в этом единственном слове уместились недели дозоров и смертельной усталости.

Он никогда не говорил о боях. Но когда он спал, его когти вонзались в одеяло, мускулы каменели, а сквозь сжатые зубы вырывалось глухое рычание. Вера не будила его. Она лишь осторожно клала свою ладонь поверх его сжатого кулака, и иногда, чувствуя её тепло даже сквозь сон, он медленно разжимал пальцы.

Тяжело вздохнув, Вера провела лапой по пустому стулу, который всё ещё хранил его тепло. В доме снова стало слишком просторно и тихо.

«Где ты, Борис? Кого защищаешь, пока мы здесь одни?»

Она вышла в сад, где розы цвели так буйно, будто пытались своей красотой одолеть весь мрак мира. Она оставалась дома с детьми, с хозяйством, с этим садом. Её силой было терпение, а полем битвы – дом, который она хранила для него. Для его возвращения.

Она как дирижёр в симфонии этой жизни, где каждая нота подчинялась её руке. Каждое утро начиналось с глубокого вдоха у зеркала – «Достаточно ли безупречна моя улыбка? Не выдаёт ли тень под левым глазом вчерашнюю бессонницу?» Лапы расправляли складки на платье, будто заглаживая морщины на собственной душе. Весь день её был расписан по минутам.

Дети Веры росли, как маленькие деревца в дорогой оранжерее, подкормленные эликсирами знаний, подстриженные по последнему писку моды. Балет, языки, музыка… Каждый лепесток их талантов должен был сложиться в безупречный цветок, сияющий бриллиантом в глазах холодного мира. «Вырастут – скажут спасибо», – убеждала себя Вера, заглатывая очередную порцию методик и книг. Она сама была вечной студенткой на факультете Идеального Материнства, где экзамен длился всю жизнь, а оценка зависела не от неё, а от отражения её усилий в чужих восхищённых глазах. И потому она стирала, учила, полировала жизнь до неестественного ослепительного блеска.

– Мам, а мы правда едем? – пискнула дочь. Её пальчики вцепились в подол юбки Веры так сильно, что ткань хрустнула. Девочка задрала голову, в её глазах плескалась отчаянная надежда.

Вера сделала глубокий прерывистый вдох, заставив себя опустить плечи, которые сами собой поползли к ушам. Она коснулась макушки дочери, но пальцы были деревянными, негнущимися. Улыбка, которую она выдавила, больше походил на оскал.

– Правда. – Голос прозвучал чужим, слишком мягким. – Но это ненадолго… а сейчас нам нужно собраться в дорогу, завершить дела. И у вас сегодня ещё занятия в творческой студии. Так же? Я приготовлю обед, давайте пообедаем…

Не дождавшись ответа, Вера засеменила на кухню. Её ладонь легла на холодную столешницу, находя в ней опору. Включила чайник. Тихий шелест набирающейся воды на секунду приглушил стук в висках. Она прислушалась к тишине из детской. Ни звука сборов. «Собрались сами? – мелькнула робкая надежда, но тут же угасла. – Нет, конечно нет. Как всегда я..» – подумала она с тихой усталостью.

Вера заглянула в детскую.

– Мама, ну ещё пять минуточек… – тянул Лео, склонившись над ковром, сосредоточенно сдвинув брови, выстраивая пластмассовых солдатиков для импровизированного боя.

Пять минут?! Пять потерянных минут! В сознании Веры вспыхнула картинка. Балетный класс. Строгий пучок Мадам Дюбуа и её осуждающий взгляд! "Неорганизованная мать…" – зашептали в голове демоны паники. – Они подумают… Они всегда думают!» Её спина выпрямилась, подбородок вздёрнулся.

Голос Веры, обычно бархатный, натянулся.

– Бегом! Я сказала! – рык, низкий, пугающий, вырвался из самого нутра. – Мы опаздываем на балет! Мадам Дюбуа не терпит опозданий! Вы что, хотите её подвести?!

Лео вздрогнул, выронив солдатика. Он и сестра подняли на неё испуганные, широко распахнутые глаза. Не сговариваясь, они начали торопливо сгребать игрушки в коробки, украдкой бросая взгляд на мать, стараясь не встречаться с ней глазами. Они знали эти метаморфозы: мама-солнце могла вмиг стать мамой-грозой, мечущей молнии упрёков.

– Ну вот, все убрано, пойдемте обедать! – промурлыкала она через несколько минут. Голос снова стал мелодичным и ласковым.

Дети, всё ещё тихие и пришибленные, гуськом вошли на кухню. Лео тут же проходя мимо стола, неловко махнул лапой и зацепил стакан с молоком. Белая лужа расползлась по отполированному до зеркального блеска полу.

Вера замерла. Вдох застрял в лёгких. Взгляд прикипел к белой кляксе. «Нет! Опять! Я же тысячу раз… Так… Хорошая мать спокойна… Спокойна!» – мысль пронзила мозг. Но тело уже среагировало. Челюсти сжались так, что заходили желваки.

– Я же просила быть аккуратнее! – слова вылетели ядовитым шипением сквозь стиснутые зубы.

«Плохая! Ужасная! Сейчас он заплачет… Всё испорчено!» Внутри всё сжалось в тяжёлый ледяной комок стыда и ярости – на себя, на молоко, на весь мир.

Лео съёжился, вжав голову в плечи, его нижняя губа задрожала.

– Прости, мамочка… – испуганно шепнул котёнок, не поднимая глаз.

Вера резко выдохнула, натянула на лицо маску всепрощения. Её движения были резкими, отточенными. Рывок за тряпкой, одно быстрое, чёткое движение – и следов катастрофы как не бывало. Она опустилась на корточки рядом с сыном.

– Ничего, мой хороший, – промурлыкала она, гладя сына по голове. Лапа дрожала. – Просто… нам очень нужно торопиться. Мы опаздываем.

Звякнул замок входной двери. Резкий, окончательный звук. Вера замерла в прихожей, прислонившись лбом к прохладному дереву двери, слушая тишину опустевшего дома. Воздух вокруг словно сгустился, а в горле встал ком.

Когда дети уходили, и Вера оставалась одна, наступало самое трудное время. Тишина. Она не давала успокоения, а лишь наполняла пространство тревожным ожиданием.

Тишина гудела в ушах высоким звуком натянутой струны, готовой лопнуть в любой миг. В груди разливалась холодная тяжесть. И тогда в голове возникали бесконечные «надо»: проверить электронные дневники, записаться на очередной семинар по тайм-менеджменту, разобрать шкаф, перемыть окна. Надо. Надо. Надо.

И Вера бросалась в бой.

Она называла это состоянием «потока», но её поток не был вдохновением – это был побег. Бегство от тишины, от мыслей, от самой себя. Лихорадочные, суетливые движения. Она не просто мыла, чинила, убирала – она атаковала собственный дом, пытаясь вычистить из него пустоту.

А муж, возвращаясь, устало бросал:

– О, снова что-то обустроила. Красиво! – И его взгляд скользил по поверхности, не замечая глубины её отчаяния.

Знакомые пожимали плечами: «Вера? Да она всегда всё сама. Для неё это как дышать – просто и без усилий». Но никто не замечал, что она задыхалась, судорожно хватая ртом воздух в коротких передышках между делами.

Вера мельтешила по дому, закидывая всё новые и новые свёртки в дорожный сундук. «Хорошо бы вымыть полы перед дорогой, – мелькнуло у неё в голове, – чтобы Борис вернулся в чистый дом». Вера тут же схватила ведро и набрала воды. Тряпка хлюпала по паркету, оставляя влажные дорожки. Она водила тряпкой по полу, взглядом цепляясь за крошки у дивана. «Лео, опять печенье в гостиной». Мышцы спины и плеч гудели от напряжения.

Внезапно раздался глухой щелчок. Пластиковое крепление не выдержало, и ручка швабры беспомощно провисла в её лапах.

Вера так и застыла. А потом медленно опустилась на колени прямо на мокрый пол. Острый край сломанного пластика впился в ладони: «Почему я не купила ту самую, с отжимом?.. Ах да. Борис сказал: "Старая ещё послужит"». Ком подкатил к горлу, горячий и колючий. Глаза защипало…

– Мам, я дома!

Голос сына врезался в тишину, заставив её вздрогнуть. Она торопливо смахнула слезу, глубоко вдохнула, поджала губы – нельзя, чтобы видел с «кислой» мордой – и обернулась с улыбкой:

– Как тренировка? – говорила игриво, но глаза лихорадочно блестели. Она смотрела, как он, не разуваясь, проходит в комнату, как его ботинки оставляют на вымытом ею полу грязные следы, как рюкзак с глухим стуком летит в угол. Каждое его движение отзывалось внутри неё тугим, нарастающим гневом, который она отчаянно пыталась сдержать за хрупкой стеной своей улыбки.

Неожиданно раздался телефонный звонок. Вера вздрогнула. На другом конце провода послышался сдавленный, мокрый всхлип лисы Алисы, её подруги:

– Вера, милая, он снова… он ушёл! Я не знаю, что мне делать! – слова тонули в рыданиях, перемежаясь с икотой.

В тот же миг Вера преобразилась. Её спина выпрямилась, плечи расправились, а в глазах зажёгся холодный, сосредоточенный огонь.

– Успокойся, дорогая, – её голос снова стал глубоким и бархатным. – Я сейчас приеду. Слышишь? Не делай глупостей. Я уже выезжаю.

Она забывала о еде, сне, своих планах. Чужая беда становилась её эликсиром – острой, пьянящей дозой значимости. Бросаться на помощь, наводить порядок в чужом хаосе… В эти мгновения кровь звенела в жилах, и она ощущала себя по-настоящему живой. Короткий приказ детям разогреть ужин, сухой щелчок дверной щеколды – и вот её сердце уже колотится в такт быстрым, хищным шагам.

Выскользнув на улицу, окутанную влажной прохладой, Вера добежала до автобусной остановки. Торопливо перетаптываясь с ноги на ногу, внимательно оглядела сонную остановку с её зевающими пассажирами и метнулась к реке, к причалу речных трамвайчиков. Она запрыгнула в уютную ладью, покачивающуюся на тёмной воде. КОРНЕЛИЙ – крупными буквами выбито на спасательном круге, прикреплённом к борту лодки. «Вероятно, так зовут капитана», – подумала Вера. Капитаном здесь был старая черепаха – существо неспешное, но исключительно надёжное. Его морщинистое лицо обрамляли пышные седые усы, а глаза под нависшими веками светились добродушной мудростью.

– Добро пожаловать на борт! Чудесный вечер для прогулки, не правда ли? – его голос был медленным и скрипучим. Он улыбнулся Вере во всю ширину своего беззубого рта. – Река сегодня спокойная, довезёт с миром.

Вера лишь кивнула, бросив на него мимолётный, почти суровый взгляд, и скользнула на корму, желая уединения. Её раздражала эта неторопливая вселенская радость. Капитан только крякнул и добродушно покачал головой, отдавая команду отчаливать. Ладья медленно заскрипела, отходя от берега. Устроившись, она впилась взглядом в воду. Корпус ладьи был украшен перламутровыми ракушками, тускло мерцавшими в свете фонарей, а с бортов свисали гирлянды водорослей, издававшие тонкий аромат речной сырости и тины. Медленное покачивание ладьи и тихий плеск воды о борт всколыхнули из глубин памяти непрошеные сцены.

Алиса – лучшая подруга Веры. Она будто вырезана из фольги – хрупкая, блестящая, но вечно чуть измятая жизнью. Они познакомились на трёхдневном ретрите по выстраиванию личных границ. Алиса как всегда опоздала, влетев в душный конференц-зал, и тут же споткнулась о ножку стула. Содержимое её сумочки с тихим шорохом рассыпалось по полу: хаос из помады, мятых чеков, одинокой варежки и полусъеденного шоколадного батончика. Щёки лисички залил предательский румянец, а в её огромных глазах, похожих на два лесных озера, заблестели слёзы. Она замерла, не в силах даже присесть, чтобы собрать своё рассыпавшееся достоинство.

Вера сидела у прохода. Идеально прямая спина, безупречная укладка, строгий костюм. Она наблюдала за происходящим с холодным, почти брезгливым любопытством.

«Какое нелепое, суетливое создание», – подумала она, ощущая укол раздражения. Вера с глубоким отвращением отвернулась. Но тут же её собственные щёки вспыхнули от злой критики в адрес самой себя. Когти на её лапах едва заметно дрогнули, рискуя зацепить дорогую ткань брюк. В этот миг она ненавидела Алису за то, что та была таким жалким зеркалом. Она поднялась, её движения были плавными и бесшумными. Не говоря ни слова, она опустилась на одно колено и начала методично собирать разлетевшиеся вещи. Её пальцы, длинные, с идеальным маникюром, двигались быстро и точно. Алиса смотрела на неё сверху вниз, парализованная, чувствуя лишь волну благодарности и запах её духов – дорогой сложный аромат горького миндаля и чего-то неуловимо сладкого.

– Держите! – Вера протянула ей собранную сумочку. Её голос был ровным. Но Алиса услышала в нём спасение. Она увидела перед собой ту, кем всегда мечтала быть: сильную, собранную, неуязвимую.

– Спасибо… спасибо вам огромное… – пролепетала Алиса, прижимая сумку к груди.

Вера лишь едва заметно кивнула и вернулась на своё место, ощущая острое, почти физическое удовлетворение от восстановленного порядка.

– Остановка «Тихая заводь»! Доброго пути и спокойной ночи! – проскрипел голос капитана Корнелия.

Вера вздрогнула. Она поднялась по трапу, её каблуки стучали по брусчатке ритмично и неотвратимо.

Дверь квартиры Алисы была не заперта. Вера вошла, как входят в свой дом – уверенно и беззвучно. В полумраке комнаты сжавшаяся в кресле Алиса казалась испуганным зверьком. Брошенная на пол трубка всё ещё хрипела. Вера, не говоря ни слова, подняла её, нажала отбой.

Она опустилась на колени перед креслом, взяла холодные, безвольные лисьи лапки в свои тёплые ладони.

– Ну вот, опять, – её голос был ровным, но Алиса вздрогнула, но не отняла лапы. – Сколько можно наступать на те же грабли? Я же тебе говорила. – Вера отвела взгляд в сторону. – Пойдём, – голос был ровным – я приготовлю тебе суп.

Алиса молча позволила поднять себя и увести на кухню, она двигалась как марионетка, чьи ниточки были в лапах Веры. Алиса сидела за столом, вжав голову в плечи. Она боялась поднять глаза. Присутствие Веры было одновременно спасением и пыткой. Её молчаливое осуждение, её идеальная собранность на фоне её, Алисиного, хаоса – всё это было невыносимо. Но страх, что однажды Вера не придёт, был сильнее любой боли.

Вера достала из холодильника овощи. Ритмичный стук ножа, рубящего морковь на идеально ровные кружочки, наполнил кухню. Тук-тук-тук. Этот звук, этот запах свежих овощей и предчувствие горячего бульона…

…Тук-тук-тук. Стучат в дверь примерочной. Душная кабинка, жёсткий свет, безжалостные зеркала. Алиса крутится перед зеркалом в ярком цветастом платье. Она счастлива. На секунду её мордочка становится живой, почти дерзкой.

– Вер, смотри! По-моему, отлично! Так по-летнему!

Вера стоит, прислонившись к косяку, скрестив лапы на груди. Она молча смотрит, чуть склонив голову. Пауза длится ровно столько, чтобы радость Алисы начала увядать.

– Этот цвет тебя… простит, – наконец произносит Вера. Голос мягкий, почти заботливый. – А фасон не твой. Он подчёркивает то, что нужно скрывать.

Улыбка сползает с лица Алисы. Она снова смотрит в зеркало, но теперь уже глазами Веры. И видит не яркое платье, а свои полноватые бёдра, неидеальную линию плеч. Радость испаряется, оставляя лишь знакомый привкус разочарования в себе. Она послушно снимает платье, которое только что казалось ей прекрасным.

– Ты права, конечно, – бормочет она, не поднимая глаз.

Вера вздрогнула, возвращаясь из воспоминания на кухню. Она бросила морковь в кипящую воду. Запах куриного бульона и укропа наполнял пространство. Алиса сидела за столом, вжав голову в плечи. Вера поставила перед ней тарелку с дымящимся супом, вложила в лапку ложку. И только когда Алиса, давясь, проглотила первую ложку горячей солёной жидкости, из её глаз хлынули слёзы. Вера сидела напротив, не отрывая взгляда, и методично вытирала ей мокрые щёки бумажной салфеткой.

– Тише, тише, моя хорошая, – шептала она. – Всё пройдёт. Я рядом.

Она уложила Алису в постель, укрыла одеялом до самого подбородка, поцеловала в лоб, как ребёнка, и села рядом. Вера тревожно похлопывала её по плечу, покачиваясь из стороны в сторону, вздрагивая от осознания, что завтра предстоит путь. Путь туда, куда ей меньше всего хотелось – в родительский дом. К отцу.

Вера вздрогнула, поправила шарф, её уши навострились, дыхание подруги стало ровным. Вера погасила ночник и тихо выскользнула из квартиры, повернув ключ в замке снаружи.

Дома дети уже давно спали. Глубокая ночь окутала пространство тишиной. Вера прошла в спальню и остановилась перед большим зеркалом в резной раме. Лёгкая улыбка тронула её губы, она любовалась собой, словно незнакомкой. Она видела в отражении свою силу, свою власть. Но стоило ей присмотреться, как безупречный фасад начал трескаться. Вдруг в изгибе собственных губ она увидела жалкую дрожь Алисы, в своих глазах – её испуг. Вера брезгливо отшатнулась.

Её точёная фигура, её безупречный стиль – всё казалось обманом. «Юбка сидит не так, – прошептал беспощадный внутренний голос, – живот выпирает, а эти туфли делают ноги короче».

«Почему у всех получается, а у меня нет? – шептали губы отражению. – Наверное, я просто ленивая. Или глупая. Или… или мне просто не суждено быть счастливой».

Эта мысль о счастье неизбежно приводила её к Борису. Она очень любила своего мужа, старалась ему угождать, даже угадывать его желания. Готовила его любимые блюда, выполняла все просьбы без промедления. Странная метаморфоза: если в спорах на родительских собраниях или в рабочих стычках она не стеснялась рубить правду-матку в глаза, а её принципы казались нерушимыми скрижалями, то с Борисом она была другой. Голос терял сталь, превращаясь в шёлк; плечи опускались, а воля растворялась. С ним она становилась мягкой, уступчивой, почти безвольной.

Её взгляд скользнул по комоду и споткнулся о секатор. Подарок Бориса. Он привёз его из командировки. «Старый у тебя совсем затупился, я видел», – вручил он его со своей обычной широкой улыбкой. Он всегда смотрел на неё с любовью и гордостью. Его жена – сильная, ловкая, неутомимая. Она всё умеет, всё может. Он не замечал, или не хотел замечать, как в её глазах давно погас огонёк.

Она ждала роз. Глупых, нежных, бесполезных. Ждала признания своей женственности, своей хрупкости, которую так тщательно скрывала ото всех, и от себя в первую очередь. А получила инструмент. Инструмент для очередной роли, которую она играла безупречно. Роли сильной женщины, которой не нужны цветы.

Вера рухнула в постель, но прохлада хрустящих простыней не приносила облегчения. Она тяжело вздохнула и зарылась лицом в мягкие подушки, словно пытаясь спрятаться от самой себя. Завтра на рассвете – в путь. Именно эта мысль о дороге и сборах взвинтила нервы до предела, выпуская на волю призраков прошлого, которые давно не давали ей покоя. Особенно наглыми и громкими они становились именно перед дорогой, в хрупкой тишине ночи.

Главным призраком был, конечно, отец. В памяти всплывали его разочарованные взгляды, холодная вежливость, за которой угадывалось непрощённое предательство. Она, воспитанная в шёлке и строгих правилах, подобно птице, вырвавшейся из позолоченной клетки, выпорхнула замуж за простого военного в потёртом мундире. И, не раздумывая, улетела с ним в чужое королевство, где ветер шептал на незнакомом языке, а звёзды в ночном небе складывались в непривычные созвездия.

Возможно, это был её тихий, отчаянный бунт. Побег от отцовских холодных расчётов, от его тяжёлого взгляда, взвешивающего её будущее на весах выгоды и престижа. Она тогда не анализировала свой поступок, не раскладывала его на причины и следствия. Она просто шла за Борисом, за его спокойной силой и тёплой улыбкой, как идут за единственным огоньком в непроглядной тьме.

Но за свободу пришлось платить одиночеством. Приходили долгие дни разлуки, когда он уезжал на службу, и мир вокруг Веры терял краски, становился серым и плоским. Она часами сидела у окна, обхватив колени, и смотрела на дорогу, вглядываясь в горизонт, пока тот не растворялся в сумерках, будто одной лишь силой взгляда могла приблизить его возвращение. В её письмах к нему – лёгких, как лепестки вишни, – не было высоких слов о долге и чести. Только тёплые, будто вязаный свитер, строки: «Сегодня Лео залез в корзину с нитками и весь запутался. Я его выручала, а он мурлыкал…»

Она вместе с детьми мастерила ему открытки – вырезала из цветной бумаги смешных зверушек, клеила засушенные цветы, которые напоминали ей о редких совместных прогулках по лесу. Каждый её подарок был маленькой историей, свёрнутой в несколько слоёв бумаги и безграничной нежности. И он, разворачивая эти послания где-нибудь в походной палатке, чувствовал, как на его огрубевшие ладони высыпается немного домашнего тепла, пахнущего ванилью и детским смехом.

А отец… Отец так и не простил. Но Вера больше не искала его одобрения. Она выбрала свою дорогу – пусть не усыпанную розами, зато свою, настоящую. И в этом была её тихая победа. И в то же время боль – вечная, глухая, как подземный толчок, напоминающая, что свобода всегда оплачена разрывом.

Детей они с Борисом особо не планировали. Жили себе, наслаждались редкими моментами вместе, и, как часто бывает, судьба преподнесла им двойной подарок – прекрасных близнецов, мальчика и девочку, Лео и Катю. Их появление перевернуло мир Веры, наполнив его новыми красками, заботами.

Она души не чаяла в своих малышах, растворяясь в их улыбках, первых шагах, смешном лепете. Каждая минута без них казалась ей вечностью, а потому Вера почти не доверяла их никому – ни Борису, ни даже собственной матери. В глубине души она понимала, что это не совсем правильно, но не могла иначе. Борис, конечно, подшучивал над её чрезмерной опекой, но втайне восхищался её самоотверженностью. Он старался помогать, но Вера, даже уставшая, предпочитала делать всё сама – ведь только так она могла быть уверена, что всё идеально. А что может быть важнее для матери, чем знать, что её дети в полной безопасности?

И хотя со стороны это казалось почти одержимостью, для Веры это было просто… любовью. Безграничной, безусловной, всепоглощающей.

Сознание вынырнуло из вязкой, беспокойной дремоты, так и не дав ответа, был ли это сон. Вера чувствовала себя совершенно разбитой, будто всю ночь не спала, а боролась со своим главным мучителем – Временем. Именно оно властвовало над всем: над любовью и страхом, над прошлым и будущим. Оно то сжималось в тугую, натянутую до хруста струну, то становилось тягучим и таким неподвижным, что каждый миг тянулся, густел, наливался свинцовой тяжестью, заставляя ощущать кожей его непреодолимую липкую медлительность. И тогда она задыхалась в этом вакууме, где секунды превращались в вечность. То вдруг время начинало нестись, срывалось с тормозов, мчалось бешеным сбивчивым галопом. Мир мелькал клочьями. «Не успеваю! Вечно не успеваю!» – выбивало сердце в такт этому безумному бегу. Задыхалась. Хватала воздух. Враг, палач, мучитель – всё оно. Время – коварное, ускользающее, насмешливое.

Этот страх подбросил её с постели лучше любого будильника. Лапы коснулись холодных некрашеных половиц. Гонка началась.

Первым делом – на кухню. Кастрюлька со стуком опустилась на плиту. Молоко, плеснувшее через край, зашипело на раскалённой плите, наполняя воздух горьковатым запахом гари и её собственной паники. Пока каша неохотно булькала на огне, Вера помчалась будить детей. Лео свернулся калачиком и наотрез отказывался открывать глаза, а Катя уже сидела на кровати, но смотрела в одну точку невидящим, сонным взглядом.

– Вставайте, сони, вставайте! – её голос был резче, чем ей хотелось. Тревога нарастала с каждой секундой, и её личное проклятие, её бич – «Мы опаздываем!» – снова стало мантрой, подгоняющей и без того загнанное сердце.

Настенные ходики отбивали секунды с безжалостной точностью, и каждый их щелчок отдавался уколом в висках. Пуговица на кофте Катеньки отлетела и закатилась под кровать.

– Господи, ну хоть бы раз без этого! – вырвалось у Веры.

Лео никак не мог засунуть ногу в сапог, а Катя расплакалась, потому что Вера слишком туго затянула ленту в её косе. Слёзы, уговоры, сердитые окрики – всё смешалось в один гудящий ком.

Вера замерла у телефона. «Алиса! Как она?» – пронеслось в её голове. Она торопливо набрала её номер.

– Алиса, доброе утро. Как самочувствие? – говорила ровно, без эмоций. В воздухе повисла немая тишина. Вера нервно барабанила пальцами по журнальному столику.

– Всё… всё в порядке. Спасибо, что… что вчера была.

– Ты поела? В холодильнике остался суп. Разогрей.

– Да… я… ладно. – Снова в воздухе повисло невыносимое молчание, лишь сопение Алисы в трубку разбавляло его. Вера чуть сжала телефон.

– Хорошо. У меня важная поездка. Не звони без крайней необходимости. Всё наладится. Держись. – Вера повесила трубку, даже не дождавшись ответа. Взгляд снова стал жёстким. Она бросила взгляд на ожидающий их тарантас. – Да, она будет там холодной, собранной и безупречной. Она заставит их принять её условия. Потому что она не Алиса. Она не жалкая. Она – сильная, – мысленно произнесла она сама себе.

Холодный утренний воздух обжёг разгорячённые щёки. Она усадила детей в тарантас. Завёрнутые в шали, будто маленькие сонные коконы, они устроились на сиденье. Вера взглянула на дом – серый, с потемневшими ставнями – и вдруг почувствовала, как что-то сжимает горло.

– Ну, поехали, – буркнула она кучеру и резко дёрнула дверцу.

Старик волк Василий достал из кармана потёртую склянку с мутноватой жидкостью, что переливалась всеми цветами. Осторожно откупорив пробку, он влил содержимое в небольшое углубление под сиденьем возницы. Зелье зашипело, заискрилось голубоватыми огоньками и тут же впиталось в древесину тарантаса.

Повозка вздрогнула, словно очнулась от долгого сна, колёса хлюпнули в грязь, и дом медленно поплыл назад, словно корабль, оставляемый на произвол волн.

Глава 2. Тарантас на раскисшей дороге

Дождь лил, не переставая уже седьмые сутки подряд, превращая дороги в бурные реки грязи, которые, казалось, жадно поглощали всё на своём пути. Тарантас вихлял из стороны в сторону, то и дело нырял в колеи, где грязь смыкалась над колёсами, как трясина. Временами казалось, что экипаж не едет, а плывёт – тяжёлый и неуклюжий, словно ледокол, раскалывающий грязевые торосы.

Дети, бледные и измученные, капризничали. Их укачивало, и каждый новый толчок вырывал у них жалобные всхлипы. Вера пыталась успокоить их, но её голос тонул в монотонном стуке дождя по крыше, а лапы, будто связанные невидимыми путами, не находили ласки.

Раздражение кипело в ней. Она злилась – на детей, на дорогу, на небо, которое, казалось, разверзлось навеки, но больше всего – на собственное бессилие. Гнев клокотал внутри, но не находил выхода, кроме как обрушиться на тех, кто слабее. Она не осознавала, что корень её ярости – в слепом повиновении отцовской воле, в том, что её жизнь, как этот тарантас, качается на ухабах чужого решения.

Вымотанные дети наконец уснули, обмякнув в углах кареты, будто их выключили. Вера тоже прикорнула под мерный стук капель дождя по крыше. И тогда ей приснилось…

Солнце плавит воздух, превращая его в дрожащее марево над жёлтой песчаной дорогой. Вера идёт сквозь эту полуденную печь, но на ней почему-то тяжёлое шерстяное пальто, его душный ворот царапает шею. Жара обволакивает, липнет к телу, а она не может, просто не в силах заставить себя снять эту нелепую душащую одежду. Она словно приросла к ней, стала её второй кожей, её панцирем.

Каждый шаг – неимоверное усилие. Лапы, налитые свинцом, вязнут в горячем песке, и Вера чувствует, как на глаза наворачиваются слёзы. Это слёзы не от обиды или грусти, а от всепоглощающего глухого бессилия. Просто больше нет сил идти.

Впереди, словно мираж, возникает дом. Вера добирается до крыльца, останавливается, жадно хватая ртом густой, пахнущий пылью и травами воздух. И тут через дорогу, в соседнем дворе, она видит своего брата. Он умер десять лет назад, но стоит там живой и смотрит на неё. Забыв про усталость, Вера идёт к нему.

Вокруг всё внезапно оживает, взрывается движением и звуками. Откуда-то из-за часовни высыпает целая орава визжащих и смеющихся детей. Мимо проносятся, взметая пыль, всадники на горячих лошадях. Коровы, собаки, гуси – всё смешивается в один пёстрый кричащий водоворот жизни, в хаос, который кружится вокруг неё.

– Ты как здесь? – спрашивает она брата, и голос её звучит как чужой.

– Проездом, – улыбается он своей знакомой, чуть виноватой улыбкой. – Табун в Китай перегоняем. Скоро обратно.

Они говорят ещё о чём-то, слова путаются, теряют смысл, как это бывает только во сне. А потом, после разговора с ним, Веру охватывает непреодолимая тяга – дойти до реки. Просто увидеть воду.

Она сворачивает на тропинку, что вьётся между огородами, и видит коров. У каждой вымя раздулось до невероятных размеров, оно так переполнено, что тугие белые струи молока бьют прямо в пыль, оставляя на земле шипящие лужицы. Рядом хлопочет какая-то женщина, просит помочь загнать их в хлев. Вера, повинуясь какому-то неосознанному порыву, помогает ей.

И вот, наконец, река. Но это не тихая летняя речка. Она вздулась, потемнела, вышла из берегов, как в самое яростное половодье. Мутная тяжёлая вода подступила к самым огородам, затопив ивы. Вера осторожно спускается к кромке. Берег под лапой подался, задышал, превращаясь в зыбкую чавкающую трясину, которая тут же лениво, но настойчиво начала засасывать.

Холодный ужас пронзает её. Она отшатывается назад, на твёрдую сухую землю, и в этот миг… просыпается.

Вера вздрогнула, вынырнув из тревожного сна. На улице была уже ночь. Тьма за пределами повозки была не просто густой – она была живой, чернильной, она пожирала свет фонаря, оставляя лишь крохотный дрожащий островок жизни. Деревья смыкались над дорогой, превращая её в чёрный тоннель, а из слепых окон чащи, казалось, кто-то неотступно следил за ними. Куда он их везёт, этот старый безмолвный возница в этой кромешной тьме, ничего же не видно?

– Стой, старик! Привал! – голос Веры прозвучал резко.

Старый кучер, не оборачиваясь, медленно закупорил пузырек с радужным зельем. Его лицо, изрезанное морщинами лесных троп, было непроницаемо.

– Негожее место для ночлега, барыня, – проскрипел он. – Топь кругом. Земля тут обманчивая, дышит, заманивает. До утра увязнем, не выберемся. «Послушай хоть раз старые кости. Лес мудрее твоей спеси», – прибавил он мысленно.

– Я сказала – стоять! – Вера подалась вперёд, и в её холодных глазах сверкнул хищный огонь. – Или ты оглох, старый пень? Распрягай! Дети устали.

Кучер тяжко и обречённо вздохнул, словно соглашаясь не с приказом, а с неизбежностью. Он не спорил больше. Этот старик видел сотни таких же своевольных господ, уверенных, что их воля способна покорить и лес, и болото, и саму ночь. Он тяжело вздохнул и сплюнул в месиво под лапами.

Его руки, узловатые и тёмные от грязи и времени, двигались с безошибочной уверенностью. Вскоре над поляной заплясал весёлый огонёк, отгоняя мрак и детские страхи. Кучер, словно добрый, но усталый лесной дух, соорудил шатёр из веток и холста.

Дети, мгновенно забыв об ужасе и усталости, кружили вокруг него, подавая колышки и наперебой задавая вопросы.

– Дедушка, а это правда, что в болоте русалки живут? – пискнула Катенька. Её глаза сияли в отблесках костра.

– Правда, дитятко, правда, – кучер ответил неторопливо, поправляя растяжку шатра. В уголках его губ дрогнула лукавая усмешка. – Да не такие, как в сказках. Злые там твари, холодные. Заманивают, да в трясину затягивают. Как и всё на свете, что манит сладкой ложью.

– А ты их видел? – ахнул Лео.

– Видал, – старик кивнул, раздувая угли прогоревшей трубкой. – Много чего видал за свой век. И русалок этих болотных, и леших кривых, и людей пострашнее леших, – произнёс он – Но вот огонь-то, они его боятся. Потому и развели мы его, крепкий да яркий.

– А медведей? Ты медведя победил? – не унимался Лео.

– Не победил, – хрипло рассмеялся кучер. – Убежал. Старые лапы ещё бегают, коли жизнь на кону. Медведь – он простой. Зверь и есть зверь. Не прикидывается овечкой.

Он был стержнем этого крохотного хрупкого мирка, его нерушимым центром тяжести. Его руки знали своё дело, и любая работа спорилась в них. Дети верили каждому его слову, видя в нём доброго волшебника. «Верьте, птенцы. Пока верите в сказки – вы живы…», – улыбался старик, глядя на резвящихся детей.

Он бросил взгляд на Веру, сидевшую в стороне, гордую и непреклонную. В его глазах, отражавших костёр, не было ни страха, ни почтения. Лишь холодная ирония и глубокая непроглядная печаль.

Он поправил полог шатра, и тень от его сгорбленной фигуры легла на болотную хмарь, длинная и бесформенная, как призрак из давно забытой былины.

Отужинав простой похлёбкой, пахнущей дымом и травами, все улеглись спать под убаюкивающее потрескивание костра.

Утро встретило их холодной безжалостной правдой. Предостережение старика сбылось с пугающей точностью. Повозка, оставленная на кажущейся твёрдой прогалине, по самое брюхо ушла в жирную чавкающую топь. Колёса исчезли в грязевой каше, которая теперь, при свете дня, выглядела коварной ловушкой.

Старый кучер, кряхтя, с лопатой в лапах ходил вокруг тарантаса. Он был похож на муравья, пытающегося сдвинуть валун. Грязь не поддавалась, она лишь сыто хлюпала, засасывая повозку всё глубже.

«Грязь-то не просто так держит. Чует, что мы ей не по нраву. Всю жизнь так – чем больше дёргаешься, тем глубже засасывает…»

– Ну вот, барыня. Говорил я… – без упрёка, а лишь с констатацией факта произнёс он, вытирая пот со лба.

– Шевелись, старый! Что застыл? – взорвалась Вера. Она скинула плащ и, засучив рукава, шагнула в ледяную жижу. Её лицо исказилось от отвращения и злости. Она ухватилась за колесо, пытаясь помочь, но повозка, казалось, вросла в землю.

– Тащи, проклятая! – рычала она, упираясь плечом в грязный бок тарантаса, лицо её покраснело от усилий, а в глазах – та самая ярость, что всегда вела её по жизни: против ветра, против разума, против самой земли, если та не хотела подчиняться. Мышцы горели, холод пробирал до костей. Она кричала на старика, на тарантас, на саму судьбу. В этом отчаянном поединке с вязкой топью она теряла свой господский лоск, превращаясь в первобытное существо, движимое одной лишь волей.

Час сменялся часом. Усталость наваливалась свинцовой тяжестью. И когда силы были уже на исходе, когда в горле пересохло от ругани и крика, Вера неожиданно споткнулась о толстую кривую ветку.

«Под колесо! Старик, сюда!» – хрипло вырвалось у неё. Они вдвоём впились в толстую выломанную ветку и, надсадно кряхтя, подтащили её к заднему колесу.

«Тяни!» – рявкнул он. Тарантас, почуяв сдвиг, рванул в тот же миг. Повозка дернулась, ветка прогнулась с гудящим скрипом. Земля издала хлюпающий вздох, и повозка с отвратительным чавканьем вырвалась из грязного плена на твёрдую почву. Они стояли, тяжело дыша, глядя на шершавую ветку, теперь глубоко ушедшую в грязь.

Вера рухнула на колени. Её плечи сотрясались. Из глаз, полных ярости и изнеможения, хлынули слёзы – крупные, тяжёлые, как градины. Она плакала не от слабости, а от того, что предел её сил был достигнут.

Кучер молча проверил упряжь, бросив на неё быстрый сочувственный взгляд. Когда Вера, шатаясь, поднялась, она увидела, что старик не смотрит ни на неё, ни на дорогу. Он стоял над ямой, из которой они только что вырвали повозку, и напряжённо всматривался во что-то на дне. Его обычное спокойствие исчезло, сменившись тревогой.