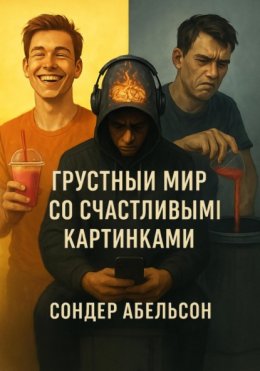

Грустный мир со счастливыми картинками

Пролог в ярком свете

Свет включается не по щелчку выключателя. Он просачивается, медленно, почти извиняясь, сквозь щели в жалюзи, рисуя на стене напротив кровати временную, хрупкую решетку. Это не тот резкий, безжалостный свет операционной лампы, под которым мы будем препарировать феномен позже. Это свет срежиссированный, свет-актер, играющий свою роль в первом акте ежедневного спектакля. Он падает под выверенным углом, золотистый, теплый, обещающий не просто новый день, а новую возможность для безупречности. На прикроватной тумбочке, рядом с томиком стоической философии, открытым на нужной, подчеркивающей эрудицию странице, и стаканом воды с лимоном и мятой, вибрирует телефон. Вибрация тоже настроена – мягкая, деликатная, не разрывающая тишину, а вплетающаяся в нее. Это не будильник. Будильники – для тех, кто подчиняется времени, а не управляет им. Это «напоминание о гармонии», как гласит надпись на экране.

Подъем – это не рывок из небытия сна, а плавное, текучее движение, хореография пробуждения. Тело, отточенное часами йоги и функциональных тренировок, выгибается в идеальной дуге, каждый мускул на своем месте. Никакой утренней скованности, никакой опухлости под глазами. Лицо, отражающееся в зеркале, – это чистое полотно, результат не столько восьмичасового сна, сколько дорогостоящей уходовой косметики и строгого питьевого режима. Это лицо, готовое к камере. Вся квартира – это съемочная площадка. Минималистичный скандинавский дизайн, пастельные тона, обилие живых растений в керамических горшках ручной работы. Каждый предмет здесь не случаен, он – часть нарратива. Книга на столе, плед, небрежно брошенный на диван, чашка с недопитым травяным чаем – все это реквизит, создающий образ человека, живущего осознанно, красиво и легко.

Сегодня по сценарию – идеальный завтрак. Не просто еда для насыщения, а эстетический акт. Тост из цельнозернового хлеба, на который веером выложены тончайшие ломтики авокадо, посыпанные розовой гималайской солью и семенами чиа. Рядом – чашка капучино с идеальным рисунком в виде листа на молочной пене. Это натюрморт, который должен прожить всего несколько минут, но остаться в вечности цифрового архива. Начинается священнодействие. Телефон устанавливается на небольшой штатив. Выбирается правильный ракурс. Дневной свет, падающий из огромного окна, – лучший софит. Он смягчает тени, придает еде глянцевый, сочный вид. Щелк. Еще щелк. Смена ракурса. Рука с изящным маникюром «случайно» попадает в кадр, держа чашку. Щелк. Нога в уютной пижаме из натурального шелка выглядывает из-под стола. Это должно выглядеть спонтанно, как украденный момент безмятежного утра. На самом деле, эта спонтанность – результат десятков дублей, микроскопических корректировок положения вилки, поворота чашки на три градуса против часовой стрелки. Кофе остывает. Тост становится жестким. Но это не имеет значения. Еда – не для желудка. Еда – для глаз.

Наконец, идеальный кадр найден. Теперь – постобработка. Фильтр, который сделает зелень авокадо еще ярче, а белизну пены – еще ослепительнее. Легкая коррекция контрастности. Увеличение насыщенности на пять процентов. И вот, реальность, уже тщательно отфильтрованная на этапе подготовки, проходит через второй, цифровой фильтр, превращаясь в гиперреальность. В нечто более настоящее, чем сама жизнь. Остался последний штрих – подпись. Нечто мудрое и вдохновляющее. «Начинайте день с правильных мыслей и красивой еды. Гармония в мелочах. #утро #осознанность #здоровыйобразжизни #счастьевнутри». Палец замирает над кнопкой «Опубликовать». Глубокий вдох. Выдох. Нажатие.

И в этот момент спектакль окончен. Яркий свет гаснет. Занавес падает. Остывший кофе выливается в раковину. Безвкусный тост отправляется в мусорное ведро. Из холодильника достается вчерашняя пицца, и она жадно поглощается прямо из коробки, стоя у кухонного стола. На лице больше нет выражения безмятежного счастья. Есть только усталость и пустота. Телефон в руке снова вибрирует, но теперь это не мягкое напоминание о гармонии. Это оповещения. Лайки. Комментарии: «Как красиво!», «Ты меня вдохновляешь!», «Идеальное утро!». Каждое оповещение – крошечная доза цифрового наркотика, на мгновение заполняющая пустоту. Но эффект проходит быстро, и требуется новая доза. А значит, завтра снова нужно будет ставить свет, выстраивать композицию и играть в спектакле под названием «Моя идеальная жизнь». Пролог окончен. Представление начинается.

То, что мы только что наблюдали, – не карикатура и не преувеличение. Это тщательно документированный, почти ритуальный процесс, который ежедневно совершают миллионы людей по всему миру. Мы стали актерами, режиссерами и зрителями в глобальном театре, где сцена – это экран нашего смартфона, а пьеса – наша собственная, тщательно отредактированная жизнь. Этот феномен, который мы для удобства назовем «глянцевым экзистенциализмом», заслуживает самого пристального и безжалостного анализа. Мы должны, подобно хирургам, вскрыть этот сияющий фасад и исследовать анатомию иллюзии, понять, какие органы она поражает и чем питается.

В основе этого театра лежит фундаментальное человеческое стремление, старое как мир: стремление к признанию, к тому, чтобы быть увиденным и принятым. Раньше ареной для этого служила деревня, городская площадь, рабочий коллектив. Масштаб был человеческим, а обратная связь – живой, непосредственной, передаваемой через взгляд, улыбку, слово. Цифровая эпоха предложила нам новую, бесконечно большую сцену и, казалось бы, бесконечную аудиторию. Она демократизировала славу, превратив ее из удела избранных в товар массового потребления. Каждый получил свой мегафон, свою трибуну. Но вместе с этим произошла и чудовищная девальвация. Когда кричат все, не слышно никого. И чтобы твой голос был замечен в этом оглушительном хоре, он должен быть не просто громким. Он должен быть идеальным.

Так рождается культура перфекционизма, доведенного до абсурда. Мы не просто делимся моментами своей жизни, мы конструируем их. Утро должно быть не просто добрым, а фотогенично добрым. Отпуск – не просто приятным, а вызывающим зависть. Отношения – не просто крепкими, а похожими на романтический фильм. Дети – не просто любимыми, а безупречно одетыми, улыбающимися и талантливыми. Мы превратились в кураторов собственных музеев, где каждый экспонат – «счастливый момент» – тщательно отобран, отполирован и снабжен пояснительной табличкой-хештегом. Проблема в том, что мы сами в этих музеях не живем. Мы лишь смотрители, которые приходят на работу, сдувают пыль с витрин, а потом возвращаются в свои настоящие, неубранные, неидеальные квартиры.

Этот процесс конструирования реальности требует колоссальных ресурсов: времени, энергии, денег. Но самый главный ресурс, который он пожирает, – это наше внимание. Внимание стало новой нефтью, главной валютой цифровой экономики. И мы, как одержимые старатели, тратим свою жизнь на то, чтобы намыть крупицы этого золота – лайки, репосты, комментарии. Нейробиологи уже давно объяснили этот механизм. Каждое уведомление о положительной реакции на наш контент вызывает в мозгу микровыброс дофамина – нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения и удовольствия. Это тот же механизм, что лежит в основе азартных игр или наркотической зависимости. Социальные сети построены на принципах «оперантного обусловливания» с переменным вознаграждением. Мы публикуем пост и не знаем, сколько «одобрения» получим. Эта неопределенность заставляет нас возвращаться и проверять снова и снова, как игрок, дергающий за ручку игрового автомата в надежде на джекпот.

Мы попали в дофаминовую петлю. Кратковременное удовольствие от полученного лайка сменяется тревогой ожидания следующего. Пост, набравший меньше реакций, чем предыдущий, воспринимается как провал, как социальное неодобрение. Мы начинаем анализировать: что было не так? Не тот ракурс? Не то время публикации? Недостаточно остроумная подпись? И в следующий раз стараемся еще больше, повышаем ставки в этой бесконечной игре. Наша самооценка становится производной от капризов алгоритма и настроения анонимной толпы. Мы отдаем ключ от своего самоощущения в руки безликого механизма, единственная цель которого – удержать наше внимание как можно дольше, чтобы показать нам как можно больше рекламы.

Этот механизм работает безотказно, потому что он эксплуатирует наш самый глубинный страх – страх невидимости, страх социального изгнания. В первобытном племени изгнание было равносильно смерти. Сегодня мы не боимся быть съеденными саблезубым тигром, но архаичный мозг по-прежнему воспринимает отсутствие социального отклика как угрозу выживанию. Когда наш пост игнорируют, мозг бьет тревогу. Мы чувствуем себя отвергнутыми, незначимыми. И чтобы заглушить этот первобытный ужас, мы готовы на все: быть ярче, успешнее, счастливее, чем мы есть на самом деле. Мы готовы лгать.

Ложь эта многослойна и коварна. Первый, самый очевидный слой, – это ложь визуальная. Фильтры, ретушь, постановка. Мы убираем морщины, делаем талию тоньше, небо – голубее, а траву – зеленее. Мы создаем мир, лишенный недостатков, мир вечного «золотого часа». Этот мир соблазнителен, но токсичен. Глядя на бесконечный поток чужих идеальных тел, идеальных домов и идеальных отношений, мы неизбежно начинаем сравнивать. И сравнение это всегда проигрышное, потому что мы сравниваем свою закулисную, неосвещенную жизнь с чужим парадным фасадом.

Это приводит к явлению, которое психологи называют «социальным сравнением вверх». Мы смотрим на тех, кто, как нам кажется, лучше, богаче, красивее нас, и чувствуем себя неполноценными. Исследования показывают прямую корреляцию между временем, проведенным в социальных сетях, и уровнем депрессии, тревожности и неудовлетворенности собственным телом. Мы смотрим на отфотошопленную фитнес-модель и ненавидим свое отражение в зеркале. Мы видим фотографии друзей из экзотического путешествия и чувствуем, что наша собственная жизнь – серая и скучная рутина. Мы создаем друг для друга коллективную галлюцинацию всеобщего счастья, и сами же становимся ее жертвами. Это порочный круг, где каждый, стремясь казаться счастливее, делает несчастнее всех остальных, включая самого себя.

Второй слой лжи – это ложь нарративная. Мы рассказываем истории о себе, но это не честные биографии, а рекламные проспекты. Мы вырезаем из своей жизни все скучное, трудное и неприглядное. Болезни, неудачи, ссоры, минуты отчаяния и апатии – все это остается за кадром. Наша онлайн-персона – это супергерой, который никогда не устает, не сомневается и не плачет. Он всегда продуктивен, позитивен и полон энергии. Он просыпается в пять утра, медитирует на вершине горы, заключает многомиллионную сделку, пробегает марафон, готовит ужин из трех блюд для своей идеальной семьи и заканчивает день чтением Платона в оригинале.

Эта ложь опаснее визуальной, потому что она искажает само наше представление о том, что такое нормальная человеческая жизнь. Нормальная жизнь состоит не только из взлетов, но и из падений. Она включает в себя сомнения, страхи, лень, ошибки и периоды, когда не хочется ничего, кроме как лежать лицом в подушку. Демонстрируя только глянцевую сторону, мы стигматизируем нормальные человеческие слабости. Мы создаем иллюзию, что если у тебя плохой день, если ты чувствуешь себя подавленным или растерянным, то с тобой что-то не так. Ты – неудачник в мире победителей.

И этот стыд за собственную «неидеальность» заставляет нас еще глубже прятаться за маской. Мы боимся показать свою уязвимость, потому что в культуре вечного успеха уязвимость воспринимается как порок. Возникает парадокс: мы никогда не были так тесно связаны друг с другом технологически, и никогда не были так разобщены эмоционально. У нас сотни и тысячи «друзей», но нам некому позвонить посреди ночи, когда на душе по-настояшему плохо. Потому что наши «друзья» знают не нас, а наш аватар, нашу безупречную цифровую копию. И мы боимся разрушить этот образ, показав им свое настоящее, заплаканное, уставшее лицо. Так рождается экзистенциальное одиночество в толпе. Мы сидим в переполненном зале, где каждый аплодирует каждому, но при этом каждый чувствует себя на сцене абсолютно одним.

Третий, самый глубокий и разрушительный слой лжи, – это ложь самому себе. Постоянно играя роль счастливого и успешного человека, мы рискуем в какой-то момент забыть, где заканчивается роль и где начинаемся мы сами. Грань между аватаром и личностью истончается. Психологи называют это «когнитивным диссонансом»: состоянием дискомфорта, вызванным противоречием между нашими реальными чувствами и демонстрируемым поведением. Чтобы избавиться от этого дискомфорта, психика ищет самый простой путь – она начинает верить в ложь. Мы убеждаем себя, что действительно любим этот зеленый смузи, который на вкус как скошенная трава. Что мы действительно наслаждаемся утренней пробежкой под дождем, хотя на самом деле проклинаем все на свете. Что мы действительно счастливы в этих отношениях, которые давно превратились в привычку и совместную ипотеку.

Мы начинаем жить не своей жизнью, а жизнью своего аватара. Мы выбираем не ту работу, которая нам интересна, а ту, которая будет хорошо смотреться в LinkedIn. Мы едем не в тот отпуск, куда хочет душа, а в тот, где можно сделать самые «популярные» фотографии. Мы начинаем принимать жизненно важные решения, исходя не из своих истинных ценностей и желаний, а из того, как эти решения будут восприняты нашей виртуальной аудиторией. Это тихая, незаметная подмена, самоубийство личности в рассрочку. Мы продаем свою подлинность за горстку лайков. И однажды, проснувшись утром, мы смотрим в зеркало и не узнаем человека в отражении. Мы видим лишь усталого актера, который так долго играл свою роль, что забыл, кто он на самом деле. И в этот момент яркий свет прожектора, который, как нам казалось, освещал наш путь к успеху, оказывается слепящим светом экзистенциальной пустоты.

Давайте представим еще одну сцену. Мужчина, назовем его Марк, сидит в тускло освещенном баре. Это не модное место с крафтовым пивом и фотогеничными бургерами. Это старый, потертый бар на окраине, где пахнет пролитым пивом и тихим отчаянием. Марк только что опубликовал в сети серию фотографий с семейного барбекю. На фото – солнечный день, улыбающаяся жена, смеющиеся дети, идеально прожаренные стейки. Подпись: «Нет ничего важнее семьи! #familyfirst #счастье #выходные». Телефон на столе оживает, принося очередную порцию одобрения. Но Марк не смотрит на экран. Он смотрит в свой стакан с виски.

На самом деле, день был кошмарным. С утра они с женой поссорились из-за какой-то ерунды, и это напряжение висело в воздухе до вечера. Дети капризничали и дрались. Стейки подгорели с одной стороны и остались сырыми внутри. Улыбки на фото были вымученными, сделанными на тридцатый дубль под команду Марка: «Так, а ну-ка все быстро улыбнулись, я снимаю!». Теперь, в тишине бара, он чувствует себя опустошенным. Он не просто обманул своих подписчиков. Он обманул себя. Он попытался зафиксировать в цифровом янтаре момент счастья, которого не было. Он создал артефакт, который будет жить своей жизнью, свидетельствуя о его прекрасной семейной идиллии, в то время как оригинал, его настоящая жизнь, трещит по швам.

Он пролистывает ленту. Вот его коллега покоряет Эверест. Вот бывшая одноклассница открывает третий ресторан. Вот друг детства покупает новый спорткар. Каждая фотография, каждый пост – это маленький укол, напоминающий ему о его собственной несостоятельности. Он знает, что это, скорее всего, тоже фасад. Он знает, что у коллеги ипотека и проблемы со здоровьем, что бизнес одноклассницы на грани банкротства, а друг детства по уши в долгах. Он знает это умом. Но сердце чувствует другое. Оно видит лишь сияющую картинку и шепчет: «Смотри, у всех все хорошо. Только ты один – неудачник».

Этот механизм саморазрушения, подпитываемый глянцевой культурой, можно сравнить с аутоиммунным заболеванием. Наша социальная иммунная система, призванная защищать нас от одиночества и давать чувство принадлежности, начинает атаковать нас самих. Мы создали среду, в которой демонстрация успеха стала обязательным условием социального выживания, а демонстрация слабости – табу. В этой среде эмпатия атрофируется. Мы разучились сочувствовать, потому что нам почти никогда не показывают то, что достойно сочувствия. Мы видим только победы, и нам кажется, что мир населен сверхлюдьми, а мы – единственные, кто подвержен сомнениям и страху.

Мы живем в эпоху парадоксальной прозрачности. Мы выставляем напоказ свою жизнь, как никогда раньше. Мы делимся тем, что мы едим, что мы носим, куда мы ездим. Но эта прозрачность – иллюзия. Это прозрачность витринного стекла, за которым стоит манекен. Мы показываем все, кроме самого главного – того, что происходит у нас внутри. Наших страхов, наших надежд, нашей боли, нашей радости в ее непричесанном, необработанном фильтрами виде. Мы превратили внутренний мир в товар, который нужно правильно упаковать и выгодно продать.

И этот рынок беспощаден. На нем постоянно растет инфляция. То, что вчера вызывало восторг и сотни лайков, сегодня остается незамеченным. Нужно постоянно повышать градус. Если раньше достаточно было фото из отпуска в Турции, то сегодня нужна уже Исландия или Новая Зеландия. Если раньше хватало просто красивого завтрака, то сегодня это должен быть завтрак, приготовленный на вулкане или съеденный на вершине небоскреба. Гонка за уникальным контентом превращается в гонку на выживание, где на кон поставлено наше ментальное здоровье. Мы становимся зависимыми от новизны, от эскалации впечатлений, и в результате теряем способность радоваться простым, нефотогеничным вещам: прогулке в парке без телефона, разговору с близким человеком без цели сделать сторис, вкусу еды, которую не нужно сначала сфотографировать. Мы разучаемся просто жить, потому что постоянно заняты тем, чтобы документировать и транслировать свою жизнь.

Этот пролог – это приглашение заглянуть за кулисы. Сорвать позолоченные маски. Выключить слепящие софиты и включить обычную лампу, в свете которой видны и морщины, и шрамы, и усталость в глазах. Эта книга – не обвинительный акт. Это попытка диагностики. Попытка понять, как мы оказались в этой точке, где мир, созданный для того, чтобы нас соединять, так виртуозно нас разобщает. Где галерея счастливых картинок стала стеной, отделяющей нас от реальной жизни и друг от друга.

Мы стоим в самом начале этого пути. Мы лишь приоткрыли дверь в залитую ярким, искусственным светом комнату, где идет бесконечное представление. Нам предстоит исследовать каждый уголок этой сцены, изучить каждый элемент декораций, поговорить с каждым актером. Мы будем анализировать ритуалы создания идеального утра и алхимию превращения чужого счастья в собственное страдание. Мы вскроем грамматику пустоты, на которой написаны тысячи вдохновляющих цитат, и услышим тихий крик, который прячется за улыбающимися аватарами.

Это путешествие может быть неприятным. Оно заставит нас посмотреть в зеркало без фильтров и признать, что мы все, в той или иной степени, являемся и жертвами, и соучастниками этого великого самообмана. Но только пройдя через это безжалостное вглядывание, у нас появится шанс. Шанс найти дорогу назад – к себе. К подлинности. К жизни, которую не нужно редактировать, чтобы полюбить. К миру, где грусть не нужно прятать, а счастье не нужно доказывать.

Так что же мы выбираем? Продолжать аплодировать в этом театре теней, надеясь, что однажды свет прожектора сделает нашу собственную тень красивой? Или набраться смелости, встать со своего места, найти за кулисами выключатель и посмотреть, что останется, когда погаснет этот ослепительный, лживый свет?

Ритуал идеального утра

Рассвет больше не является природным явлением, он стал дизайнерским продуктом. Мы заказываем его по каталогу приложений, выбирая оттенок, интенсивность и звуковое сопровождение: щебет лесных птиц, шум прибоя на Бали, пение тибетских монахов. Будильник, этот брутальный разрыв ткани сна, остался в прошлом, в той аналоговой эпохе, где утро было просто началом дня, а не первым актом в драме самосовершенствования. Сегодняшнее пробуждение – это тщательно откалиброванный процесс, плавное всплытие из глубин бессознательного в тщательно сконструированную реальность. Умная лампа на прикроватной тумбочке начинает имитировать восход солнца за тридцать минут до назначенного времени, постепенно насыщая комнату теплым, золотистым светом, который биологически запрограммирован на то, чтобы мягко подавить выработку мелатонина и запустить кортизоловый двигатель. Это не пробуждение, это инициация. Мы не просыпаемся, мы активируемся. Первый осознанный акт нового дня – не потягивание, не стон, не попытка нащупать в темноте телефон. Первый акт – это тишина. Намеренная, культивируемая тишина. Телефон остается в режиме полета, где он провел всю ночь, заряжаясь на безопасном расстоянии от кровати, чтобы избежать вредоносного излучения и, что еще важнее, искушения немедленно погрузиться в поток чужих жизней. Этот утренний час, или два, или даже три, в зависимости от степени приверженности адепта, объявляется священной, неприкосновенной территорией. Это время для себя. Но что на самом деле означает это «время для себя» в культуре, где «я» стало проектом, требующим постоянного менеджмента и оптимизации? Это не время для праздности или рефлексии. Это время для работы. Работы над собой. Ритуал идеального утра – это не отдых перед рабочим днем, это первая, самая важная смена на заводе по производству улучшенной версии себя. Каждое действие в этой утренней хореографии выверено, каждый предмет – реквизит с глубоким символическим значением. Вот стакан воды с долькой лимона и щепоткой кайенского перца – не для утоления жажды, а для запуска метаболизма и ощелачивания организма. Вот медный скребок для языка, инструмент из арсенала аюрведы, предназначенный для удаления «амы», токсинов, накопившихся за ночь. Вот дневник благодарности с дорогой ручкой рядом – не просто блокнот, а инструмент для калибровки сознания на волну позитива, принудительная фокусировка на хорошем в мире, который упорно подсовывает плохое. Каждое из этих действий – маленький кирпичик в стене, которой мы пытаемся отгородиться от хаоса. От хаоса внешнего мира и, что гораздо страшнее, от хаоса внутреннего. Этот ритуал – экзоскелет воли, который мы надеваем на наше аморфное, ленивое, прокрастинирующее «я», чтобы заставить его двигаться в правильном направлении. Он построен на глубоком недоверии к себе, к своей природе. Он исходит из предположения, что если нас оставить в покое, мы неизбежно скатимся в энтропию – будем спать до обеда, есть сладкое на завтрак и бесцельно листать ленту новостей. Ритуал – это система сдержек и противовесов, разработанная нашим внутренним надсмотрщиком, нашим личным инквизитором, который верит, что спасение души возможно только через строжайшую дисциплину и самоотречение. Центральным элементом этого утреннего богослужения является какая-либо форма физической или ментальной практики. Йога на дизайнерском коврике из каучука, разложенном так, чтобы утренний свет красиво падал на напряженные мышцы. Медитация на специальной подушке, с использованием приложения, голос в котором мягко, но настойчиво возвращает блуждающий ум к дыханию, а в конце сессии награждает значком за последовательность. Пробежка в идеально подобранной экипировке, с умными часами, отслеживающими пульс, каденс и уровень кислорода в крови. Цель этих практик декларируется как достижение гармонии, осознанности и здоровья. Но если присмотреться, то под глянцевой поверхностью велнеса проступает все та же неумолимая логика продуктивности. Медитация становится инструментом для повышения концентрации и снижения стресса, чтобы потом эффективнее работать. Йога – способом поддерживать тело в «ресурсном состоянии», чтобы оно не подвело в гонке за успехом. Пробежка – метафорой преодоления, тренировкой не столько мышц, сколько воли, которая понадобится для заключения очередной сделки или завершения сложного проекта. Мы не ищем в этих практиках освобождения, мы ищем в них конкурентного преимущества. Мы превратили древние учения о самопознании и принятии в очередной набор лайфхаков для личностного роста. Будда превратился в бизнес-коуча, а нирвана – в состояние пиковой производительности. Завершается активная фаза ритуала созданием и потреблением идеального завтрака. Это уже не просто тост с авокадо. Это биохимическая лаборатория на дому. Смузи, состав которого выверен до миллиграмма: шпинат для железа, банан для калия, семена чиа для омега-3, протеиновый порошок для строительства мышц, мака для энергии, спирулина для детокса. Каждый ингредиент – это осознанная инвестиция в свой биологический капитал. Кофе – не просто напиток, а ноотропный коктейль с добавлением МСТ-масла для питания мозга и грибов-адаптогенов для борьбы со стрессом. Процесс приготовления и потребления этой пищи обставлен с церемониальной торжественностью. Никаких телефонов за столом, никаких мыслей о работе. Только «осознанное питание»: медленное пережевывание, концентрация на вкусе, текстуре и аромате. Это еще одна попытка контроля, попытка превратить базовую биологическую потребность в акт высшей воли и дисциплины. И, конечно же, этот натюрморт должен быть задокументирован. Не всегда для публикации, иногда просто для личного архива, для подтверждения факта – да, я это сделал, я последовал ритуалу, я был хорошим. Фотография становится доказательством, цифровой печатью в зачетной книжке перфекциониста. Вся эта сложная, многоступенчатая конструкция держится на одном фундаментальном убеждении: правильное начало дня гарантирует правильный день. Это современная форма магии, набор заклинаний и обрядов, призванных подчинить себе капризную и непредсказуемую реальность. Мы верим, что если мы выполним все пункты из списка – выпьем воду с лимоном, помедитируем десять минут, сделаем сто отжиманий и съедим правильный смузи, – то Вселенная будет обязана вознаградить нас продуктивностью, успехом и счастьем. День, начавшийся с галочек в чек-листе, должен и продолжиться чередой выполненных задач и достигнутых целей. Ритуал идеального утра – это наш договор с хаосом. Мы говорим ему: «Смотри, я контролирую эту часть своей жизни, я безупречен в своих утренних практиках, так что будь добр, не подсовывай мне сегодня пробки на дорогах, глупых коллег и плохие новости». Но хаос не подписывает договоров. И в этом кроется главная трагедия ритуала. Он невероятно хрупок. Достаточно одного сбоя в программе, чтобы вся система рухнула, погребая под собой надежды на идеальный день. Проспал на десять минут – ритуал скомкан, день испорчен с самого начала. Не нашел в холодильнике шпината для смузи – биохимический баланс нарушен, тело не получит нужных микроэлементов, производительность будет под угрозой. Во время медитации не смог успокоить ум и думал о предстоящей встрече – практика провалена, осознанности не достичь, день будет наполнен тревогой. Эта хрупкость порождает постоянное, фоновое напряжение. Вместо того чтобы приносить покой и умиротворение, ритуал становится источником стресса. Он превращается из опоры в тиранию. Утро перестает быть временем возможностей и становится ежедневным экзаменом, который можно сдать на «отлично» или провалить. И провал воспринимается не как досадная мелочь, а как моральное поражение, как свидетельство собственной слабости, недисциплинированности и никчемности. Внутренний критик, который в обычной жизни дремлет до первой серьезной неудачи, здесь просыпается вместе с нами и следит за каждым движением с блокнотом в руке, готовый поставить жирный минус напротив любого отклонения от протокола. Но почему мы с таким упорством, с мазохистским упоением продолжаем строить эти утренние бастионы, которые чаще всего становятся нашими же тюрьмами? Ответ лежит глубже, чем простое желание быть здоровым и продуктивным. Этот феномен – симптом более глубокого недуга. Мы живем в мире, лишенном больших нарративов. Религия, идеология, традиции, которые раньше давали человеку систему координат, объясняли его место во вселенной и предписывали понятные ритуалы, во многом утратили свою силу. Мы остались одни в холодной, безразличной вселенной, предоставленные сами себе. И в этой экзистенциальной пустоте мы судорожно пытаемся создать собственные системы смысла, собственные ритуалы. Ритуал идеального утра – это отчаянная попытка построить свой маленький, карманный космос в мире, который кажется все более хаотичным и бессмысленным. Это наша личная, приватизированная религия, где божеством является оптимизированная версия нас самих, а священными текстами – книги по саморазвитию и блоги гуру продуктивности. Мы сами себе жрецы и сами себе паства. Мы совершаем эти утренние обряды не для того, чтобы угодить внешнему богу, а чтобы успокоить внутреннего демона – демона тревоги, неуверенности и страха перед собственной незначительностью. Этот ритуал дает иллюзию контроля. В мире, где мы не можем контролировать экономику, политику, экологию или даже настроение своего начальника, контроль над содержанием собственного завтрака или количеством минут, проведенных в медитации, становится утешительным суррогатом власти над своей жизнью. Мы не можем построить идеальный мир, но мы можем попытаться построить идеальное утро. Это редукция амбиций, сведение огромной, пугающей задачи «прожить хорошую жизнь» к маленькой, понятной и измеримой задаче «провести хорошее утро». Более того, этот ритуал служит механизмом самоидентификации. В эпоху, когда идентичность стала текучей и конструируемой, мы собираем себя из набора практик и потребительских выборов. «Я – это тот, кто встает в пять утра, пьет матчу и читает Марка Аврелия». Эти действия становятся маркерами принадлежности к определенному племени – племени осознанных, успешных, развивающихся людей. Мы сигнализируем миру и, в первую очередь, самим себе о том, кто мы есть или, вернее, кем мы отчаянно хотим казаться. И здесь ритуал смыкается с феноменом, описанным в прологе. Он становится материалом для создания цифрового аватара. Даже если мы не публикуем фото своего смузи каждый день, сам факт совершения ритуала укрепляет нашу веру в тот образ, который мы транслируем онлайн. Мы начинаем верить, что мы и есть тот самый человек с картинки – дисциплинированный, энергичный, гармоничный. Ритуал становится способом сократить разрыв между реальным «я» и идеальным аватаром, но чаще всего он лишь усиливает когнитивный диссонанс. Потому что после идеального утра наступает обычный, неидеальный день. День, в котором мы ленимся, раздражаемся, совершаем ошибки и чувствуем себя уставшими. И этот контраст между утренним перфекционизмом и дневной реальностью порождает еще большее чувство вины и несоответствия. Идеальное утро не заряжает нас энергией на весь день, а устанавливает недостижимую планку, на фоне которой все остальное время суток выглядит как сплошное разочарование. Возникает парадокс. Мы стремимся к осознанности, но наш ум занят не настоящим моментом, а строгим следованием плану и оценкой своего исполнения. Мы стремимся к свободе от стресса, но загоняем себя в жесткие рамки расписания, любое отклонение от которого вызывает панику. Мы стремимся к здоровью, но превращаем заботу о теле в навязчивую идею, граничащую с орторексией и одержимостью физическими показателями. Мы создаем культ утра, но при этом обесцениваем все остальное. День, вечер, ночь – все это становится лишь подготовкой к следующему идеальному утру, к новой попытке сдать экзамен. Жизнь превращается в бесконечный «день сурка», где мы снова и снова пытаемся идеально прожить один и тот же первый час, забывая о том, что в сутках их двадцать четыре. Эта хронометрическая тирания, эта одержимость оптимизацией каждой минуты крадет у нас нечто гораздо более ценное, чем потенциальные минуты продуктивности. Она крадет у нас право на спонтанность. Право проснуться и почувствовать, чего на самом деле хочется твоему телу и душе прямо сейчас. Может быть, сегодня им нужна не интенсивная тренировка, а лишний час сна. Может быть, не холодный смузи, а горячий круассан. Может быть, не чтение стоиков, а молчаливое созерцание облаков за окном. Ритуал, задуманный как инструмент для лучшего понимания себя, на деле заставляет нас игнорировать собственные сигналы, заглушать тихий голос интуиции громкими командами из чек-листа. Мы становимся рабами системы, которую сами же для себя и создали. Мы строили крепость для защиты от хаоса, а оказались в камере одиночного заключения, где стены сложены из наших же правил, а решетки на окнах – из наших же ожиданий. Есть старая притча о человеке, который решил построить самую красивую и прочную лодку в мире. Он годами изучал чертежи, подбирал лучшие породы дерева, вымачивал их в специальных составах, полировал каждую деталь до зеркального блеска. Он вложил в эту лодку всю свою жизнь. Когда лодка была наконец готова, она была совершенна. Люди приходили издалека, чтобы полюбоваться ею. Но хозяин никогда не спускал ее на воду. Он боялся, что соленая вода повредит идеальное дерево, что случайная волна поцарапает безупречный лак, что шторм может ее потопить. И так он провел остаток своих дней, сидя на берегу рядом со своей великолепной, но абсолютно бесполезной лодкой, охраняя ее от жизни. Наш ритуал идеального утра – это такая же лодка. Мы тратим колоссальные ресурсы на ее постройку, мы доводим до совершенства каждую деталь, но мы боимся спустить ее в бурное, непредсказуемое море реального дня. Мы предпочитаем оставаться в безопасной гавани утреннего расписания, любуясь своим творением, но так и не отправляясь в настоящее плавание. Что если попробовать сломать ритуал? Не из лени или протеста, а в качестве эксперимента. Что если однажды утром не сделать ничего из списка? Проснуться без будильника. Полежать в кровати, разглядывая узоры света на потолке. Выпить чашку обычного чая, глядя в окно. Не открывать дневник, не включать приложение для медитации, не расстилать коврик для йоги. Что произойдет? Случится ли катастрофа? Рухнет ли продуктивность? Поглотит ли нас хаос? Скорее всего, нет. Сначала будет некомфортно. Возникнет чувство вины, ощущение, что ты что-то упускаешь, что ты «плохой» и «неправильный». Это ломка, синдром отмены у перфекциониста, зависимого от выполнения задач. Но если перетерпеть этот момент, можно обнаружить нечто удивительное. Можно обнаружить пустоту. Не пугающую экзистенциальную пустоту, а спокойное, чистое пространство. Пространство, в котором нет предписаний и оценок. Пространство, в котором можно услышать себя. В этой тишине можно вдруг понять, что тело затекло и хочет размяться – не потому, что так написано в плане, а потому, что это его естественная потребность. Можно почувствовать настоящий голод и желание съесть что-то простое и вкусное. Можно обнаружить, что в голове сама по себе рождается интересная мысль, не вычитанная из умной книги, а своя собственная. Отказ от ритуала – это не призыв к апатии и бездействию. Это призыв к смещению фокуса с внешнего протокола на внутренний компас. Это попытка перейти от жесткой, запрограммированной дисциплины к живой, интуитивной саморегуляции. Это признание того, что мы – не машины, которые нужно калибровать и оптимизировать, а сложные, живые организмы, чьи потребности меняются изо дня в день. Истинная осознанность – это не способность десять минут подряд думать о дыхании по команде из приложения. Это способность в любой момент времени задать себе вопрос: «А что мне на самом деле нужно прямо сейчас?» – и честно на него ответить. И принять этот ответ, даже если он не соответствует образу идеального себя. Иногда нам действительно нужна утренняя пробежка и зеленый смузи. А иногда – сон до полудня и кусок вчерашней пиццы. И то, и другое может быть правильным выбором, если он сделан не из чувства долга или вины, а из искренней заботы о себе. Ритуал идеального утра в его нынешней, токсичной форме – это симптом нашего глубинного разрыва с собственной природой, с мудростью нашего тела и интуицией нашей души. Мы ищем ответы во внешних системах, в чужих рецептах успеха, потому что разучились доверять себе. Мы строим сложные внешние конструкции, потому что боимся заглянуть в свою внутреннюю простоту. Может быть, настоящее, подлинное утро начинается не тогда, когда мы выполняем все пункты из списка «как надо». А тогда, когда мы набираемся смелости спросить себя: «А как я хочу?» И разрешаем себе жить в соответствии с ответом. Неидеально. Не фотогенично. Но по-настоящему. И что, если мы перестанем строить из утра крепость, а увидим в нем просто открытую дверь? Дверь в еще один непредсказуемый, несовершенный, но единственный, который у нас есть, день. Стоит ли тратить лучшие утренние часы на полировку доспехов, если можно просто выйти за порог и почувствовать на лице свежий ветер?

Алхимия чужого счастья

Мы живем в эпоху пассивного колдовства. Каждый из нас – невольный алхимик, запертый в тусклой лаборатории своей комнаты, освещенной лишь холодным светом единственного реторта – экрана. Наша великая работа, наш opus magnum, заключается в попытке трансмутации. Мы берем свинец собственного бытия – его рутину, его тревоги, его серые будни и неотвеченные вопросы – и отчаянно пытаемся превратить его в золото. Но сырье для этого превращения мы черпаем не внутри. Мы берем его извне. Мы занимаемся алхимией чужого счастья. Мы просеиваем гигабайты сияющей руды, выставленной на всеобщее обозрение в цифровой витрине: идеальные завтраки, отполированные успехом карьеры, отфильтрованные закаты над экзотическими морями, безупречные тела в асанах йоги, смеющиеся дети в идеально подобранной одежде. Каждый такой кадр, каждый пост – это крупица философского камня, который, как нам кажется, должен обладать магической силой. Мы подносим его к свинцу своей жизни, ждем вспышки, чуда, превращения. Но вспышки не происходит. Вместо этого свинец становится еще тяжелее, еще токсичнее, а крупица чужого золота обжигает пальцы, оставляя на них фантомный след чужой, несуществующей жизни.

Этот процесс начинается незаметно, как медленное отравление. Он маскируется под невинное любопытство, под социальную связь, под поиск вдохновения. Мы открываем ленту новостей не с целью почувствовать себя хуже, а скорее наоборот – чтобы отвлечься, развлечься, почувствовать себя частью чего-то большего. Но архитектура этого пространства спроектирована с дьявольской хитростью. Она не является нейтральным окном в мир. Она – кривое зеркало, специально настроенное на преломление реальности таким образом, чтобы максимизировать наше вовлечение. А что вовлекает нас сильнее всего? Сильные эмоции. Восхищение, зависть, удивление, чувство собственной неполноценности. Алгоритм, этот бездушный, но гениальный алхимик-кукловод, быстро изучает наши уязвимости. Он замечает, на каких изображениях наш взгляд задерживается на долю секунды дольше. На фотографиях подтянутых тел после спортзала? На снимках из путешествий по Латинской Америке? На семейных идиллиях у камина? И он начинает подсовывать нам больше именно этого. Он создает для нас персонализированный концентрат того, чего нам, по его мнению, не хватает. Он не хочет сделать нас несчастными. Он просто хочет, чтобы мы не отрывались от экрана. А несчастье – это лишь побочный продукт, неизбежный шлак этого непрерывного алхимического процесса.

Так рождается фундаментальный когнитивный сбой, который лежит в основе этой темной алхимии. Мы сравниваем их смонтированный полнометражный фильм с нашим сырым, несмонтированным материалом со съемочной площадки. Мы видим их финальную сцену триумфа, но при этом мы ощущаем каждый свой неудачный дубль, каждую заминку, каждый момент, когда мы забыли текст или споткнулись о реквизит. Мы знаем о себе все: о своих страхах, которые парализуют нас по ночам, о лени, которая мешает встать с дивана, о мелких подлостях, в которых мы боимся признаться даже себе, о долгах, о ссорах с близкими, о чувстве, что мы всех подводим. Мы живем с полным доступом к собственному «бэкстейджу». А чужая жизнь предстает перед нами как безупречно отредактированный трейлер. В нем нет скучных сцен, нет провальных диалогов, нет моментов отчаяния и уныния. Только лучшие кадры, подобранные под идеальный саундтрек. И наш мозг, несмотря на все его рациональные доводы («я же понимаю, что это показуха»), на эмоциональном уровне совершает чудовищную ошибку. Он принимает этот трейлер за весь фильм. И на фоне этого блистательного блокбастера наша собственная жизнь начинает казаться унылой, малобюджетной авторской драмой, которую никто не захочет смотреть.

Эта алхимия искажает само восприятие нормы. Когда-то нормой была обычная, несовершенная жизнь с ее взлетами и падениями. Сегодня нормой, транслируемой с экранов, становится перманентный успех, непрерывное развитие, постоянное счастье. Путешествия перестают быть редким событием, становясь фоновым атрибутом «нормальной» жизни. Идеальное тело – не результатом титанических усилий, а базовой комплектацией. Успешный бизнес – не исключением, а правилом. В этой новой, сконструированной реальности быть обычным – значит быть неудачником. Чувствовать усталость, грусть или растерянность – значит быть сломанным. Не иметь амбициозных целей на ближайшие пять лет – значит проживать жизнь зря. Чужое счастье, даже будучи симулякром, становится золотым стандартом, с которым мы сверяем валюту собственной жизни и с ужасом обнаруживаем ее девальвацию. Мы начинаем страдать не от того, что наша жизнь плоха, а от того, что она не соответствует вымышленному стандарту. Это страдание второго порядка, экзистенциальная пытка, порожденная иллюзией.

В этой лаборатории мы проводим разные эксперименты. Один из самых распространенных – это попытка имитации. Мы видим «рецепт» чужого золота и пытаемся воспроизвести его в своей колбе. Она встает в пять утра, пьет смузи из сельдерея и медитирует? Я тоже буду. Он читает по книге в неделю и посещает нетворкинг-мероприятия? И я попробую. Она путешествует налегке с одним рюкзаком и ведет минималистичный образ жизни? Возможно, в этом и есть секрет. Мы начинаем коллекционировать чужие привычки, ритуалы и атрибуты, как средневековый алхимик коллекционировал диковинные ингредиенты – сушеных саламандр и лунный камень. Мы надеемся, что если смешать все эти компоненты в правильной пропорции, то и в нашей жизни произойдет великая трансмутация. Но этого не происходит. Потому что мы копируем внешнюю форму, не имея доступа к внутреннему содержанию. Мы не знаем, что заставляет ее вставать в пять утра – возможно, не жажда продуктивности, а хроническая тревога, не дающая спать. Мы не знаем, почему он ходит на нетворкинг – может, не из-за стремления к росту, а из-за панического страха одиночества. Мы не знаем, почему она путешествует налегке – возможно, не из-за дзен-философии, а потому что бежит от чего-то, от чего нельзя убежать, даже улетев на другой континент. Мы воссоздаем ритуал, но магия не работает, потому что мы не понимаем ее истинного смысла. И эта неудача лишь усугубляет наше отчаяние. Мы не просто не смогли создать золото, мы даже не смогли правильно скопировать чужой рецепт. Чувство неполноценности усиливается.

Давайте рассмотрим другой, более темный и более честный алхимический процесс, который происходит в наших душах. Это – дистилляция зависти. Зависть – естественная человеческая эмоция, древний механизм, который сигнализировал нашим предкам о распределении ресурсов в племени. Она могла быть стимулом к действию: «У него больше еды, я должен охотиться лучше». В цифровом мире этот механизм сходит с ума. Мы больше не сравниваем себя с десятью или двадцатью членами своего племени. Мы сравниваем себя с семью миллиардами, вернее, с их самой успешной, самой красивой и самой счастливой выборкой, которую нам любезно предоставляет алгоритм. Зависть из локального, управляемого чувства превращается в глобальную, всепроникающую атмосферу. Она становится фоновым шумом нашего существования. Это уже не острый укол, который мотивирует, а тупая, ноющая боль, которая парализует.

Цифровая зависть мутирует. Она становится абстрактной и расфокусированной. Мы можем завидовать не конкретной вещи – машине или дому, а целому образу жизни, который мы сами же и достраиваем в своем воображении. Мы видим фотографию человека с книгой в уютном кафе и завидуем не книге и не кофе. Мы завидуем состоянию, которое мы приписываем этому человеку: покою, интеллектуальной праздности, свободе от суеты. Мы видим снимок из горного похода и завидуем не красивому виду. Мы завидуем предполагаемой силе воли, физической выносливости, чувству единения с природой. Мы завидуем не объектам, а нарративам. Мы конструируем в своей голове целые миры чужого счастья, используя их фотографии как строительные блоки, а собственную неудовлетворенность – как цемент. И эти воображаемые миры давят на нас своей тяжестью, делая нашу реальность еще более серой и плоской. Мы начинаем жить в состоянии постоянного дефицита. Нам всегда чего-то не хватает. Не денег, не вещей, а некоего неуловимого качества жизни, которым, как нам кажется, обладают все остальные. Мы превращаемся в эмоциональных Танталов: мы видим плоды идеальной жизни, они так близко, на расстоянии одного свайпа, но мы никогда не можем их вкусить.

И тогда в недрах нашей подпольной лаборатории начинается самый опасный и постыдный эксперимент. Алхимия наоборот. Если мы не можем превратить свой свинец в золото, может быть, мы можем дождаться, пока чужое золото снова не превратится в свинец? Этот процесс называется Schadenfreude. Злорадство. Тайное, сладкое, обжигающее стыдом удовольствие от чужой неудачи. Особенно от неудачи того, кто долгое время выставлял напоказ свое сияющее золото. Идеальная фитнес-блогерша набрала вес. Успешный стартапер объявил о банкротстве. Образцовая пара путешественников объявила о разводе. В эти моменты по цифровому миру пробегает волна коллективного облегчения. Это не просто злоба. Это нечто более глубокое. Это момент восстановления справедливости, но не объективной, а психологической. Это доказательство того, что алхимия была обманом. Что их золото было фальшивым, позолоченным свинцом, таким же, как у нас. Их неудача – это наше оправдание. Она легитимизирует нашу собственную «неидеальность». Она шепчет нам: «Смотри, ты не неудачник. Ты просто реалист. Это они жили в иллюзии, а теперь реальность настигла и их».

Мы жадно поглощаем подробности их крушения. Мы читаем статьи, смотрим видео-разоблачения, вчитываемся в комментарии. Каждый новый факт их провала – это бальзам на нашу уязвленную душу. Это похоже на чувство, которое испытывает человек, долгое время сидящий на жесткой диете, когда он видит, как гуру здорового питания тайком уплетает гамбургер. Это чувство освобождения от тирании идеала. В этот момент мы чувствуем себя не одинокими в своем несовершенстве. Мы снова становимся частью человеческого племени – племени уязвимых, ошибающихся, страдающих существ. И это чувство общности настолько сильно и настолько редко в нашем изолированном цифровом мире, что мы готовы платить за него постыдной монетой злорадства. Но это облегчение временно. Оно действует как дешевый наркотик: дает короткий всплеск эйфории и самоуважения, за которым следует долгий отходняк из стыда и осознания собственной мелочности. Оно не решает проблему. Оно не превращает наш свинец в золото. Оно лишь на мгновение убеждает нас, что все вокруг – тоже свинец. А потом мы снова открываем ленту, и цикл начинается заново. Новый идол занимает опустевший пьедестал, и мы снова беремся за свои реторты и колбы.

Существует и более тонкая форма этой алхимии, маскирующаяся под добродетель. Это алхимия «вдохновения». Мы подписываемся на людей, чья жизнь кажется нам образцом для подражания, и говорим себе, что делаем это для мотивации. Мы превращаем их жизнь в учебное пособие. «Смотри, – говорим мы себе, – это возможно. Если он смог, смогу и я». Мы заполняем свои подписки марафонцами, полиглотами, гениями продуктивности, мастерами осознанности. Наша лента превращается в бесконечный мотивационный семинар. Но вместо того чтобы заряжать нас энергией, он чаще всего ее высасывает. Потому что разрыв между их демонстрируемыми достижениями и нашей текущей реальностью слишком велик. Этот разрыв порождает не вдохновение, а паралич.

Представьте себе человека, который хочет научиться карабкаться по скалам, и вместо того, чтобы найти инструктора и начать с небольшой стенки в зале, он целыми днями смотрит видео о том, как профессиональные альпинисты покоряют Эверест без кислородной маски. Будет ли это его вдохновлять? В первую минуту – возможно. Но очень скоро это зрелище начнет вызывать лишь чувство подавленности и собственной ничтожности. Он никогда не сможет повторить это. Пропасть между его возможностями и тем, что он видит, непреодолима. Точно так же работает и «вдохновляющий» контент. Он показывает нам вершину горы, когда мы еще не научились даже завязывать шнурки на ботинках. Он создает иллюзию, что путь к успеху – это череда ярких побед, в то время как на самом деле это на 99% состоит из скучной, нудной, нефотогеничной работы, срывов и сомнений. Потребление «вдохновляющего» контента становится формой прокрастинации. Мы заменяем реальное действие его симуляцией. Нам кажется, что пока мы смотрим, как кто-то бежит марафон, мы и сами становимся чуточку спортивнее. Пока мы читаем посты о том, как кто-то выучил пятый язык, мы чувствуем себя интеллектуальнее. Это викарийское достижение, достижение через сопереживание. Мы получаем эмоциональный заряд, дофаминовый отклик от чужого успеха, не прилагая к этому никаких усилий. Алхимия здесь в том, что мы пытаемся превратить чужую энергию действия в собственную, но в процессе этой трансмутации вся энергия рассеивается, оставляя нам лишь пепел пассивного восхищения и горький привкус осознания того, что это снова не мы.

Эта одержимость чужим счастьем приводит к странному парадоксу: мы разучаемся понимать и ценить свое собственное. Наше внутреннее мерило счастья атрофируется. Мы перестаем доверять своим собственным чувствам. Нам может быть хорошо, спокойно, уютно – например, в дождливый день дома с книгой и чаем. Но это простое, тихое счастье не проходит валидацию по стандартам цифрового мира. Оно недостаточно яркое, недостаточно «контентное». В нем нет ничего, что можно было бы эффектно упаковать и продать за лайки. И мы начинаем сомневаться: а счастье ли это вообще? Может быть, я просто трачу время впустую, пока другие «живут на полную»? Наш внутренний компас, который должен указывать на то, что приносит радость именно нам, размагничивается под влиянием мощного внешнего поля чужих представлений о счастье. Мы начинаем гнаться за чужими целями, чужими мечтами, чужими удовольствиями. Мы едем в отпуск не туда, куда хотим, а туда, где получаются красивые фотографии. Мы выбираем хобби не то, что нам по душе, а то, что выглядит престижно или модно. В этой алхимической гонке мы теряем самый главный ингредиент – самих себя. Мы пытаемся создать золото по чужой формуле, забыв, что у нас, возможно, был рецепт создания чего-то совершенно иного, но не менее ценного – может, не блестящего золота, а теплой, прочной меди или чистого, прозрачного кристалла.