«ВОЙНА И МИР»: дерзкие заметки на полях романа

Говорят, что чуть ли не всё наше взрослое военное поколение перечитало в своё время эту книгу, так сильна была в ней потребность в годы гитлеровского нашествия. Но я из послевоенного, и прочтя её однажды в школьном возрасте, как того требовала программа по литературе (и пережив, надо сказать, довольно сильное юношеское потрясение), вернуться к ней уже не надеялся, сознавая в глубине души, что житейская круговерть едва ли позволит выкроить на это время. И хотя чувствовал порой легкие укоры совести, но утешал себя тем, что многие мои сверстники кроме детективов и газет и вовсе ничего не читают.

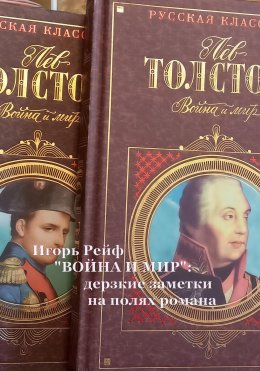

Случилось, однако, что на время оказался я без этих самых газет, без телефона, без радио, даже без телевизора, а чуть ли не единственной книгой, имевшейся в тот момент под рукой, были именно два этих увесистых тома с медальонами Наполеона и Кутузова на обложке. И на месяц они мне заменили всё – и радио, и газеты, и телевизор. В общем, не будет преувеличением сказать, что весь этот месяц я ими жил. Хотя многое, конечно, при повторном, послеюношеском прочтении было воспринято по-другому. Вот этим своим другим прочтением я и хотел бы теперь поделиться.

Прежде всего, впечатление от личности автора. Такое ощущение, что имеешь дело с дьявольски умным (абсолютно на всё своя, ни у кого не заимствованная, продуманная и выстраданная точка зрения), да к тому же обладающим фантастической волей человеком. В самом деле, чтобы распорядиться всей этой армией персонажей, воля нужна никак не меньшая, чем при командовании армией настоящей. И ни минуты не сомневаюсь, что с последней Толстой справился бы ничуть не хуже. Поражает ещё и та великая жизненная школа, которую прошёл этот человек за тридцать пять лет, предшествовавших написанию романа. Ведь среди сотен его персонажей нет ни одного (буквально: ни одного), не отмеченного печатью неповторимой индивидуальности, причем придумать такое просто невозможно. А, значит, всё это запечатлевалось в памяти писателя от соприкосновения с бесчисленным множеством лиц всех сословий и социальных групп общества, причём соприкосновения плотного, а не мимолетного. Да, чтобы так узнать людей, надо было с ними съесть не один пуд соли.

Поражают и сроки, в которые написан роман: 7 лет. Какая-нибудь «Сага о Форсайтах» писалась не то двадцать, не то тридцать лет, но разве сопоставимы масштабы? Не говоря уже о перелопаченном документально-историческом материале. Ведь помимо вымышленных, сколько там реальных действующих лиц, и о каждом из них автор сумел составить свое особенное, незаёмное представление. Да чтобы просто переработать и разложить по полочкам весь этот необъятный материал, обычному человеку не то что семи – семидесяти лет не хватило бы. Тут работы на целый штат сотрудников какого-нибудь академического института. И каким же мощным было творческое горение Толстого, позволившее ему в столь краткие сроки овладеть этим сонмом людей и событий, а затем и оживить их пером художника. Тут уже перед нами не две или три «болдинских осени», а семь полновесных «яснополянских лет».

И, потом, ведь всё это набрано не на компьютере и отстукано не на пишущей машинке. Трудно представить, но даже простенькой авторучки не было ещё в распоряжении Толстого. А значит, пиши и макай, макай и пиши, а потом ещё черкай, переписывай и снова черкай – и так до бесконечности (диктовать, как Достоевский, Толстой был неспособен органически). И пускай всё это переписано рукой безотказной Софьи Андреевны, всё равно: обречь себя на такое каторжное самоистязание мог только человек, увлекаемый могучей энергией своего не знающего берегов вдохновения. Энергией заблуждения, как он сам это называл, «земной стихийной энергией, которую выдумать нельзя». Потому что по уроку, по принуждению тут не сделаешь ничего. Тут, говоря словами Юрия Трифонова, потребно бурнописание, страстнописание, в процессе которого только и преодолевается сопротивление такого огромного материала. Зато и удовлетворение, которое приносило Толстому созерцание своего уже готового текста, мало с чем, наверное, может сравниться. Тем более, что в ту пору он был ещё не чужд стремления к мирской славе.