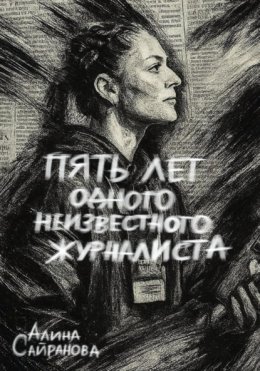

Пять лет одного неизвестного журналиста

Слово автора

Эта книга – всего лишь десятки городов и сотни героев, всего лишь один неизвестный, но любящий своё дело автор.

«Пять лет одного неизвестного журналиста» – конечно, не автобиография, но и больше, интимнее, чем просто сборник журналистских текстов. Чтобы что-то спрятать, нужно оставить на видном месте. И вместо того, чтобы утаить волнения и тайны в личном дневнике или в разговоре с подружкой, я оставила их прямо на страницах газет перед глазами тысяч читателей.

Это история взросления одного подростка. С 13 до 18 лет. Как человека, как девушки, как автора. Материалы по отдельности – самостоятельные, не связанные истории. Но они собираются, как пазл, на котором становится отчётливо видна вся моя жизнь. Школа в текстах сменяется на университет, одиночество – на отношения. От наивного взгляда и сказок до попыток бороться с системой.

Раскаиваюсь. Иногда я эгоистично пишу материалы, чтобы самой получить ответы и утолить интерес: к оригами, танцам, джазу.

Но разве была бы я журналистом, если бы думала лишь о себе? Я стараюсь хоть кончиком пера коснуться читателя, заразить своим любопытством. Каждый текст публикую с надеждой, что написан он не напрасно. Что хотя бы один человек узнает что-то новое и важное для себя, задумается и позволит прорасти свежей идее.

Главное, в центре моих работ – человек. Реальные истории и мечты, причины моих и, наверняка, ваших слёз и вдохновения. За пять лет я поняла, что абсолютно каждый из нас хранит и копит захватывающие, уникальные истории. Даже если вы сами об этом не подозреваете. Вопрос лишь в том, как их достать и подать. Этому я буду учиться до конца дней, сохраняя судьбы в негорящих рукописях.

Надеюсь, это не последняя наша встреча. Вдруг вас зацепят юношеские идеи и кареглазый взгляд одного неизвестного уральского журналиста.

2020

Первые два года, возможно, читать будет тяжело. Надеюсь, вы простите семиклашке шероховатый стиль и кашу из художественных приёмов и оборотов. Я не стала их дорабатывать. Исправила лишь грамматические ошибки. А замысловатые формы лишь подчёркивают наивный и искренний взгляд ребёнка.

Да, перечитывать было неловко. А вот вновь увидеть школу и осень в позитивных красках – приятно. Неужели я действительно так любила учиться? И я с радостью и с гордостью отметила, что уже в 13 лет стремилась передавать через тексты добро.

До сих пор у многих народов вода является божеством, которому преподносят дары.

Я, как наполовину марийка, хочу представить этот малоизвестный народ и рассказать об их самых интересных и незабываемых обычаях и мифах, связанных с водой.

Папа – чистокровный мариец – рассказал, как их пугали духами воды, чтобы дети не ходили к водоёмам. А в дни жары ходят марийцы к воде, брызгаются да роняют друг друга, иногда и приговаривая молитву, прося о дожде. К воде обращались за помощью в рыбалке, за благополучием и здоровьем. При рождении, свадьбе вода служила надеждой на светлое будущее. Ведь мари – язычники, они связаны с природой неразрывными узами, и множество богов и духов – это повседневность и вера народа. Марийцы разговаривают с природой, доверяют ей, ценят, оберегают и любят её. Ну а вода – это начало, источник жизни. К ней отношение особое. Хозяйкой воды в культуре марийцев является Вӱд-Ава (Мать воды). Она не позволяет вырубать леса вдоль берега, сохраняет чистоту воды и наказывает, если кто нарушит эту чистоту. Ну и, конечно, она помогает людям, если те бережны к природе и честны с ней.

С водой разговаривают всегда… Умываются – благодарят, а то и кинут листочек или травинку в подарок. Прежде чем выпить воды, просят избавить её от всего злого. При болях, ненастьях купаются в воде, просят о помощи. Тётя рассказывала, что при купании дарит воде ниточку с одежды или волосок с головы. Считаю, что это прелестная деталь – оставлять что-то от себя в подарок речке, озеру или морю за гостеприимство и ласку. А я вот когда захожу в воду, обычно приветствую её, прошу забрать всё плохое и предлагаю дружбу – наверное, такое отношение к природе у нас в крови. И всё же вода – это чудесные дары природы с её животным разнообразием. Конечно, чаще всего просьбы были об удачной рыбалке. Приходят люди, приветствуют мать воды, представляются, говорят о планах и желаниях. В виде подарка иногда могли подать кашу, яйца или даже мясо. А по другим приметам, приходя на рыбалку, нельзя и здороваться, чтобы ни единый звук не потревожил водную хозяйку.

Супругом благородной, щедрой матери воды был владыка Йомшо эҥер (Йомшоэнгер) (Потерянная вода). К нему обращались за исцелением, приносили в жертву гусей или жеребят. Йомшо эҥер является хозяином водных пространств, как и Вӱд-Ава. И есть у них дочь Вӱд ӱдыр (Дочь воды) – прекрасная девушка с золотым гребнем, сыновья Кугувиян (Большой силач) и Шемвӱд (Чёрная вода).

Нужно многому поучиться у таких людей, как чистокровных марийцев, живущих в гармонии с природой, а не просто используя её в своих целях. Давайте лучше благодарить воду, а не загрязнять её, она ведь столько для нас делает.

Тема заочного обучения уже долгое время в мыслях школьников и учителей. Некоторые ходят в школу, у других это чередуется с дистантом. Мы не знаем о том, как будет продвигаться обучение даже в самое ближайшее время. Поэтому наши ребята под видом «Спорной точки зрения» хотят рассказать о том, как наслаждаться всеми видами учёбы.

Против дистанционного обучения

Веселье очень важно, ведь смех на самом деле продлевает жизнь! Благоприятно влияет на многие системы организма, поддерживает психическое состояние. Смех и улыбка держат мышцы лица в тонусе. Смех улучшает иммунитет. И это далеко не все возможности веселья. Да, в Интернете колоссальное количество способов посмеяться. Но это не сравниться с эмоциями, когда весь класс, все 20-30 человек смеются. Или на перемене, когда ты уже хватаешься за живот от смеха, но не можешь остановиться, ведь одноклассники не прекращают смешить. Да, не все экстраверты, но всегда можно найти интересные темы для разговора. Не всё можно объяснить и передать в переписке или даже по видеочату, ведь важен зрительный контакт, эмоции, чувство собеседника рядом.

А какой адреналин, какие эмоции захватывают на контрольной работе. Вы переглядывайтесь с одноклассником, ищите уловки для списывания, следя за взглядом учителя. Тиканье часов придаёт атмосферу триллера, время останавливается или идёт слишком быстро. Чем не компьютерная игра? Дальше звонок на перемену – это то, чем действительно стоит наслаждаться. Драгоценные минуты, в которые может произойти нечто неожиданное… У одноклассников может начаться битва конниц или снежки прямо в коридоре.

Школа зачастую является очень увлекательным местом, особенно когда в ней устраивают дискотеки, дни самоуправления, украшают коридоры и кабинеты. Такие события всегда разбавляют повседневность, как и дополнительная школьная деятельность. Будь то школьное телевидение, газета, КВН, хор, танцы и многое другое. Это ведь интересно! И школа – это место, где проходит всё наше детство и юность, рассказы о школьных годах всегда очень завлекательные! Каждый день может случиться то, что ты и твои одноклассники будете помнить вечно, вспоминать об этом, погружаться в прошлое. Ради таких моментов, западающих в самое сердце, я не хочу пропускать школу. Эти моменты могут быть и во время прогулок. А до и после школы легче собраться с одноклассниками для прогулки, чем находясь порознь. Прекрасное чувство, когда после долгого дня, выйдя из школы, играешь в снежки, валяешься на снегу и смеёшься от души.

На данный момент я не знаю статус обучения, но всё равно скажу… 8 «В» школы № 155, давайте вместе сыграем в снежки!

Статистика

В одном из наших весенних номеров Елизавета Третьякова – сейчас выпускница нашей газеты, провела опрос на тему дистанционного обучения. Спустя полгода наши корреспондентки Юля Заболотная и Алина Сайранова написали своё мнение о дистанте и создали идентичный прошлому опрос, чтобы сравнить мнения школьников.

Больше половины людей в этом месяце – 54% – те, кто полюбил дистанционное обучение за домашний комфорт, а весной таких людей было лишь 28%; ради безопасности на дистант готовы пойти 28% школьников, когда полгода назад такое мнение занимало 37%, что было самым большим процентом; ребят, которые любят школу, оказалось немного – 11%, но это чуть больше, чем в первом опросе с результатом 7%; тех, кто считает дистант простым и лёгким 6%, что довольно сильно отличается от предыдущих 28%.

Больше стало тех, кто полюбил домашний комфорт, что логично, ведь мороз всё ближе. Достаточно много тех, кто понял, что онлайн-обучение не самое лёгкое… А вот ребят, которые хотят обезопасить себя, стало меньше. Немного печален этот факт и тот, что школу полюбило лишь немного больше, неужели школьники не скучали по школьной повседневности? Но и в то же время очень хорошо, что люди начали понимать комфорт и уют дома.

Для большего развития темы уличного искусства наша команда журналистов заранее ознакомилась с муралами, которые были созданы в ходе фестиваля уличного искусства «Культурный код». Просматривая фото, среди 11 творений заприметила одно, оно сразу запало мне в душу… Я больше всего ждала встречи именно с этим пейзажем, буквально бежала навстречу к путникам и горному ландшафту с алым солнцем, изображёнными на высокой стене. Автором картины является Илья Робе – художник из Щёлково. Граффити начал увлекаться в 1997 году, но постепенно ушёл в сторону фигуративной живописи, основные черты которой – это стремление запечатлеть объект, человека, сохраняя схожесть с реальностью. У Ильи неповторимый и довольно узнаваемый стиль, отличительными особенностями которого являются графика и минимализм. Художник много путешествует, что отражается в его картинах, в них он часто размышляет на тему духовных ценностей и времени, проведённом в гармонии с природой. (Частично информация взята со стенда, находящегося рядом с муралом).

Мне удалось спросить мнение об этом шедевре у местных жителей. Я зашла в магазин, что находится в этом доме, и задала вопросы общительной, энергичной женщине на вид лет 30-35 и мужчине лет 40.

– Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к муралу с путниками, направляющимися к красному солнцу?

Ж.: – Очень положительно! Нам очень нравится!

– Как вы думаете, какой смысл вложил автор в картину?

М.: – Вопрос очень неожиданный, ставит меня в тупик. Но, наверное, картинка олицетворяет жизненный путь… Путники идут вдвоём, как правило, мужчина находит женщину, и они идут по своему пути сначала и до конца.

Ж.: – Я присоединяюсь!

– А как вы в целом относитесь к движению уличного искусства?

Ж.: – Очень положительно! В нашем сером городе необходимо раскрасить наши будни! Рисуйте ещё!

Сам же автор написал: «Горный пейзаж и путники, уходящие в закат – частичное отображение впечатлений от моей экспедиции на Эльбрус. В мае 2019 года я и двое моих друзей-альпинистов поехали в Приэльбрусье. В процессе нашего путешествия я делал зарисовки, своеобразные «походные этюды», в которых отражал разного рода ситуации и моменты, один из которых лёг в основу данной работы». (Взято со стенда, находящегося рядом с муралом.)

К сожалению, мне не удалось выяснить историю создания. Но хоть эта работа минималистична, она очень кропотлива… Я восхищаюсь способом рисовки облаков и гор – десятки, сотни тонких черных линий, подача тени. А яркое алое солнце – просто восхитительный контраст и изюминка! Посмотрев на мурал, а ещё и прочитав слова автора, я сразу поняла, что лично для меня обозначает это произведение уличного искусства… В целом, это жизненный путь…

Странники не одиноки, они идут вместе, ведь только найдя себе родственную душу, можно преодолеть все трудности. Солнце напомнило мне о Японии, благодаря этому мои ассоциации сошлись в одно слово «икигай» – смысл жизни, который вдохновляет нас идти вперёд. Икигай, как и солнце, освещает путь, согревает. Горный пейзаж для меня не трудности, которые нужно преодолеть, а нечто, закрывающее обзор на горизонт. Ведь наша жизнь полна загадок, неожиданностей… Никогда не знаешь, какой вид-испытание будет по ту сторону горной вершины. Тени путников, они увеличиваются по степени опускания солнца. Как следы, которые мы оставляем своим существованием: воспоминания о нас, наши действия и всё, что отпечатывается на истории. Чем ниже солнце, чем длиннее жизнь, тем и длиннее тень. Ну а с полным заходом солнца тени исчезают, оставив лишь еле заметные следы на снегу.

Сами цвета имеют значение не менее важное! Красный – то, что делает нашу повседневность не тусклой и бесконечной, а запоминающейся, особенной и важной… Как бы говоря: «В каждой жизни есть что-то оптимистичное и прекрасное, и это что-то на самом деле больше, чем видится на первый взгляд. Ведь все мы знаем, что солнце, кажущееся нам малюсеньким шаром, просто невообразимых размеров». Белое пространство для меня – это место, которое можно заполнить, ведь мы сами творим историю. Каждый может раскрасить свою жизнь: завести друзей, записаться в кружок, поставить цели, научиться наслаждаться жизнью, найти любимую работу, завести семью. Чёрный цвет – противоположный белому, создающий гармонию. Обозначает то, что мы не в силах изменить: прошлое, случайности, совпадения… Они могут тревожить нас, но стоит понимать, что не нужно зацикливаться на этих тёмных деталях жизни, когда вокруг столько белого, чистого цвета, а впереди что-то яркое и важное.

Да, возможно, я заглянула слишком глубоко… Сам автор, Илья Робе, может, и не вкладывал какой-то смысл, идя по идее фигуративной живописи, где отражается лишь реальность, а не философия художника. Как писал Илья, он запечатлел один из моментов экспедиции на Эльбрусе. Поэтому думаю, что всё же в картину было вложено немало эмоций: от восторга до меланхолии…

Чудесный вопрос, заставивший меня пофантазировать. Мои художественные таланты очень невелики, но я не зацикливаюсь на этом, ведь граффити – это свобода выражения и внутренний мир, который так и хочется выплеснуть на волю без ограничений. Посмотрев в окно, я в одно мгновение решила для себя… Я бы нарисовала белых бумажных журавликов, скреплённых между собой ниткой на голубом, небесном фоне. В коробке у меня примерно 200-300 бумажных журавлей, одноклассникам на Новый год я дарила их же, они висят у меня на окне. Журавли – благородные птицы, оригами-журавли – символ мира и мечты. И я стремлюсь к созданию 1000 бумажных журавликов. Мои друзья, проходя мимо такого граффити, могли бы вспоминать меня, а я бы, нарисовав подобное, просто была бы воодушевлена и счастлива.

Мир профессий – тайна на долгие годы. Даже в старшей школе не каждый уверен в выбранном пути, размышляя над труднейшим решением постоянно. Кажется, что мысли о будущем, появляющиеся в детстве, совсем не имеют значения в настоящем, ведь они рождаются без опыта, понимания своих возможностей и осознания искренних желаний. Но ведь эти грёзы учили нас мечтать, учат и до сих пор. Благодаря Городскому фестивалю-конкурсу детского творчества для дошкольников образовательных учреждений города Челябинска «Кем быть?» подрастающее поколение узнает, что жизнь полна хобби, а настоящим героям плащи не нужны, начнут мечтать.

Участниками Городского фестиваля-конкурса детского творчества для дошкольников образовательных учреждений города Челябинска «Кем быть?», организованного Комитетом по делам образования и Центром развития образования города Челябинска, могут стать воспитанники старшего дошкольного возраста образовательных учреждений, их педагоги и родители. В программу входят несколько творческих конкурсов: детский рисунок, лучшая сюжетно-ролевая игра в ДОУ и проект на тему фестиваля-конкурса. Стать участником можно, отправив заявки и материалы в период с 04 по 11 октября 2021 года.

Специалисты органов управления образования, научно-педагогические кадры учебных заведений в качестве жюри фестиваля-конкурса определяют победителей мероприятий «Конкурс на лучшую сюжетно-ролевую игру в ДОУ» и «Конкурс проектов». Победители в «Конкурсе детского рисунка» определяются путём онлайн-голосования. Награждение самых достойных участников проводит Комитет по делам образования Челябинска.

В те мимолётные детсадовские годы и во времена младшей школы у нас появлялись кумиры, герои, на которых хотелось равняться, и первые взгляды на разнообразный список специальностей. Городской фестиваль-конкурс «Кем быть?» становится путеводителем по этому загадочному миру профессий, оказывая не менее важную роль, чем влияние родителей и преподавателей.

Осень… Этот период закрепил за собой такое явление, как «осенняя хандра». И вот наши юные корреспонденты высказали своё мнение об осени в возрождённой рубрике «Спорная точка зрения». На этот раз мы не стали добавлять мнение эксперта, а провели опрос среди людей. В соцсетях мы попросили ответить на вопрос: «Существует ли осенняя хандра?», результаты представили вам в виде диаграммы. А также наши ребята проводили небольшой опрос среди своих одноклассников и учителей. Самые эмоциональные, искренние и яркие ответы представлены поровну от двух сторон.

Каждому задавались одинаковые вопросы:

– У вас есть осенняя хандра? А с чем же это связано?

Большинство всё же испытывало эту осеннюю меланхолию, но их ответы были схожими и рассказывали о прощании с летом, холодами, тучами и грязью:

– Да. Резко и внезапно меняется температура – это так неприятно, трудно принять. Очень печально от понимания, что лето пролетело мимолётно и уже закончилось. Наступает пора болоньевых штанов, я их так не люблю!

– Конечно. Грязь, постоянные дожди, всё небо в серых тучах. Так грустно, когда после тепла начинается холод и пугающая учёба. Тогда душу могут согреть только горячий чай и плед.

– Да, у меня есть осенняя хандра. В эту пору я пересматриваю старые фильмы, вызывающие ностальгическую тоску. Пью горячий чай в надежде согреться. Согласитесь, не каждому понравится, что приятное тепло меняется на хмурую прохладу. Лёгкий летний наряд переходит на угрюмую массивную куртку. А сухая зелень и голые деревья совсем не веселят меня. Настолько неприятна осень, что уже в октябре появляется новогодняя атмосфера и желание отодвинуть от себя всю осеннюю мороку.

– Много таких печальных эмоций. Так давит хмурая и грустная осень, природа погибает. Сентябрь приносит за собой ветер, холод, облака. Нет смысла радоваться, ничто не веселит, как печально бы это ни звучало.

Люди, которые не чувствовали осеннюю хандру, очень удивили. Были ожидания, что такие «оптимисты» расскажут о плюсах осени, её прелестях и красках. Но часть ответов довольно печальная:

– Совсем нет каких-либо печальных эмоций от осени, потому что я просто спокойна, мне безразлично то, что наступила осень. И такое отношение ко всем временам года, ведь для меня они ничем не отличаются – я гуляю с друзьями, веселюсь. Погода или время никак не влияют на мою обычную, но приятную повседневность в кругу компьютера и прогулок.

– Нет, конечно! Листья же такие яркие и красивые! Да, осень одинокая, но мне так даже приятнее, чем с друзьями. Смотрю сериалы, читаю книги в домашнем уюте, я чувствую себя замечательно!

– Нет… У меня просто нет времени на хандру, печаль. Ведь началась учёба, работа, даже не задумываюсь и не зацикливаюсь на серых буднях. Уже с начала учебного года меня атаковали дела и долги, которые добавляют сил и не дают возможность отвлекаться на окружающую меланхолию. Дни проходят быстро, незаметно. Уже в скором времени наступают зимние праздники, а потом и весна.

– Нет. Меланхолия проходит мимо меня, ведь я очень люблю осень! Так прекрасно, когда ужасная жара меняется на прохладу. Мне нравится, как природа наполняется простотой и скромностью, не ослепляя яркими цветами. Меня очень завораживает этот период до первого снега.

Нет осенней хандре!

Если осенняя природа не вызывает у вас восторга, то это значит, что три месяца вы проводите в четырёх стенах… А ведь в лесах, да даже в ближайших скверах и парках такая красота! Золотые, алые, бронзовые листья падают со скоростью пять сантиметров в секунду на землю, образуя бассейн. Так и хочется нырнуть в эти мягкие и пушистые горы листьев, побарахтаться там, поваляться, покидать листья над головой.

Осень – время сбора урожая. Да, он есть не у всех, но у многих. Я отношусь к таким людям, ведь несколько месяцев помогала бабушке в огороде. И это прелестное чувство – наконец-то пожарить картошечку, которую оберегала от колорадских жуков, посолить огурчики с помидорчиками, убрать подальше тяжёлую лейку и лопату с граблями, ощутив приятное удовлетворение.

Сентябрь, октябрь, ноябрь – первая ступень нового учебного года. Это время, когда ты только разогреваешься после отдыха. А прелесть в том, что осенью ты наслаждаешься каждым моментом свободного времени. Когда материал ещё несложен, экзамены ещё только впереди, и учителя не слишком напряжены.

Вместо жужжания кусачих мух, комаров мы наслаждаемся прощальным пением перелётных птиц и их эскизными построениями в небе.

Осень так романтична и дружелюбна! Частые дожди – повод пойти под зонтом не одному. Становится крепче дружба, теплее чувства. В японском языке зонт для двоих даже имеет собственное слово «Aiaigasa». А я, как человек, у которого нет зонта, очень жду такую возможность.

Дождливый сезон очень мил! «Шур-шур», «Хрусть-хрусть» и «Хлюп-хлюп», «Буль-буль», детский смех – столько звонких и приятных звуков.

На замену арбузам, клубнике и ананасам приходят пироги, шарлотки, оладьи, лепёшки, кексы, имбирь и корица. Такое время я называю «Бабушкиной порой».

Осеннее время, считаю, самое подходящее для рукоделия! Гербарии, фигуры из шишек, тыквенные мордочки, время вязать тёплые шарфы, пледы, перчатки и носочки.

Если вы или ваши друзья не переносят холод, лужи и грязь, то это отличный повод пригласить в гости! Самое подходящее время года для того, чтобы включить атмосферный ужастик.

В пятничный вечер, за несколько часов до начала «Журналины», Алисой Плаксиной был устроен вечер встреч, поэзии, гитары и камина, объединивший «То4ку ЗРения» и «Переменку». Меня осветило и согрело не тепло огня, а слова, дружелюбность ребят… Каждый в этом доме рассказал о том, что для него значит это обычное, но глубокое и важное слово «тепло». Ответы были настолько особенными, индивидуальными и честными, что я поняла своё счастье оказаться в такой компании. Проливались слёзы воспоминаний, греющие душу, разливались звонкий смех и громкие аплодисменты, когда читали прозу и стихи. Многие приготовили произведения собственного сочинения, другие с трепетом выбрали что-то, затрагивающее их сердца. Мы вместе пели в унисон под гитару, чувствовали одно тепло – нас многое объединяло, связывая всё больше с каждой минутой.

Я сразу поняла, что уже не хочу прощаться с людьми передо мной – событие, которое я называю «переплетение нитей»… Когда наши судьбы, которых ничего не связывает, кроме журналистики, сплелись… Мы сидели в одной компании, откладывали воспоминания, которые в будущем будут вызывать улыбку и лёгкость. Этот момент переплетения я почувствовала, когда уже намокли глаза, появилось огромное желание отблагодарить и обнять всех и каждого.Тот вечер определил мою цель и мечту в этом доме… Провести несколько дней своей юности в окружении замечательных людей, участвовать в незабываемых мероприятиях… Пройти через безграничную гамму эмоций, оставить тёплые и яркие воспоминания о себе – след в памяти друзей.

«Журналина» внесла свой огромный вклад в мою мечту. Если бы не она… Я бы не испытала чувство чего-то значимого, но мимолетного. Я уверена, что с тёплой печалью буду вспоминать бессонные ночи и беседы.

И да… Прошли эти дни… Незаметно, слишком быстро, хотя спала так мало, как никогда раньше. Прощались торопливо. Я старалась обнять каждого из «Переменки», благодарить их, в последние минуты пробегаться глазами по всему вокруг, чтобы как можно дольше хранить в памяти те уголки, те лестницы, те картины и рельефы, которые стали моим окружением на пару дней.

Уже находясь дома, я пропустила ту слезу, в школе с восторгом рассказывала обо всём и обо всех… В свой блокнот счастья вклеила фантик от шоколадной медальки, подаренной на «Юнкориаде» и на нашем закрытии «Журналины»… Осталось лишь распечатать фото и ещё раз сказать всем, кто находился в том доме со мной: «Я правда испытала то тепло, о котором рассказывал каждый! Спасибо!»

Многие люди считают домашних любимцев членами своей семьи, что правильно. На Новый год некоторые хозяева готовят подарки животным: игрушки, лежанки, лакомства и многое другое. Это чудесно и по-новогоднему волшебно! Но не забывайте, что Новый год – довольно большой стресс и даже опасность для ваших питомцев. Берегите их от ёлочных дождиков, мишуры и переедания, оберегайте от громких фейерверков.

Как вы думаете… Каким образом новогодние праздники выглядят глазами ваших зверьков? Нам ведь кажется, что пока хозяева куда-то торопятся, суетятся, любимцы не замечают ничего и живут обычной жизнью. Но так ли это на самом деле? Я попробовала посмотреть на Новый год с точки зрения наших братьев меньших. И вот, что у меня получилось…

Когда для детей открываются ледовые городки, для кошек ставятся ёлки. Данный аттракцион имеет разные уровни адреналина. Самый низкий уровень, для котят, это прыжки с пола к блестящим, звенящим и шуршащим игрушкам и мишуре, не имеющий последствий, кроме дозы милоты и счастья. Средний, для активных кошек, уже довольно опасный, с риском наказания 50%, прыжки с пола или низкой поверхности, приводящие к падению ёлочных украшений. И самый опасный уровень, для самых наглых котов, прыжки с высоких поверхностей, роняющие ёлку с грохотом, что приводит к шоку и злости хозяев. Не менее опасное развлечение – похищение еды со стола, но случается редко, ведь котам предоставляются самые разнообразные остатки или полноценные ужины от щедрых гостей, засмотревшихся на милые глазки.

Собаки вливаются в компании людей, прыгая и веселясь. Они чаще котов получают угощения, ведь умеют просить вежливо и терпеливо. Ёлки роняют не так часто, потому что всё время проводят у стола и игривых детей. Друзья наши меньшие засматриваются на салюты, гавкают, словно подпевая фейерверкам. Несмотря на высочайшую активность, собаки долгое время не устают, чувствуют атмосферу праздника.

Кони в этот день работают, развозя Деда Мороза. Скачут галопом по снегу, заглядывают в окна домов, мимо которых пробегают. Зачастую соревнуются с оленями в самых разных дисциплинах, если пересекаются где-нибудь на границах.

Хомяки, шиншиллы и остальные маленькие пухляши одиноко сидят в клетках, вздрагивая от шума. А попугаи – скромняги, мотают головой в такт праздничных звуков, иногда пританцовывают вдали от всех. Но эти животные очень боятся выходить из своих убежищ. Некоторые могут и подумать, что наступил апокалипсис. Ведь при таких небольших размерах всё кажется ужасающим.

Говорят, что память у рыб лишь несколько секунд… Но разве можно так быстро забыть о том, как в аквариум летят конфетти, за стеклом танцуют люди, из-за салютов всё трещит и шатается. Подводные обитатели в голове начинают придумывать теории случившегося и план эвакуации.

Ну и напоследок – символ долгожданного 2021 года – мистер Бык. А если точнее, то Белый Металлический Бык… Благородное, уверенное, волевое, мудрое и решительное животное. Белая сдержанность, металлическая стойкость и твёрдость. Бык поднимается на пьедестал, от его шагов подпрыгивает Крыса – символ уходящего 2020 года. Грозный Бык понимает, что ему нужно навести порядок в этом хаосе, его взгляд полон решимости. Ему не до мишуры и салютов, ведь уже готов взвалить на свои плечи тяжёлый груз.

Пока люди слушают обращение президента, каждое животное устремляет свой взор на быков. Стуки копыт заменяют куранты… Как мы чувствуем ветер перемен и верим в лучшее, так и в каждом уголке планеты… Жители Австралии, к примеру, надеются на то, что их дома и друзья не станут пеплом, что добрых людей будет больше. Подводные друзья, уплывая от сетей, задыхаясь в отходах, молят, чтобы их жизнь стала спокойной и долгой. И сейчас те, кто записан в Красной книге, верят, что выживут, что им в этом помогут… Каждый устремляет свой взор в будущее, затаив дыхание 31.12.2020 в 23:59.

Пусть все благие мечты станут явью в новом году. Мы и наши меньшие братья будем счастливы. Обнимите своих домашних животных, посмотрите в их блестящие глаза. В них можно утонуть, не правда ли?

2021

С этого года эссе и сказочек стало меньше, а интервью, исследований, жанров и эксклюзива – больше. Я стала писать материалы покрупнее: на целую полосу. Зрелищных образов в них пока нет, а вот литературных приёмов и моих эмоций – снова хоть завались!

Но прошу обратить внимание на «Лети-лети, моя сила!». Этот материал принёс первую победу в журналистском конкурсе, в родной «Журналине». В нём я раскидываюсь эпитетами и причастиями уже не так яростно. Эмоции пробую передавать не прямо в лоб, а ощущениями и фактами. Именно с этого материала началась наша взаимная с журналистикой любовь.

Я уже четвертый год прихожу на занятия хореографического коллектива «MIX-STYLE», который ведет Ксения Валерьевна Бакшеева с 2007 года в Центре детско-юношеском. Участвую в самых разных номерах, получаю награды и множество эмоций. Чтобы познакомить вас с этим коллективом, я покажу вам один день из его жизни и всплывающие по ходу повествования воспоминания.

На занятие я прихожу довольно рано – за 20 минут, но не чтобы посидеть на мягком диване с телефоном в руках, а чтобы заранее размяться и приятно побеседовать с друзьями. Придя, я переобуваюсь в специальную танцевальную обувь. За углом – прямо перед гардеробом уже сидят три девочки, с которыми мы говорим о школе. Через минут пять подходят ещё двое, с ними обязательно объятия или даже приветствие кулачком, которое зародилось с летнего лагеря.

Заходим в кабинет. Я всегда обращаю первым делом внимание на стенд с фотографиями и эмблемой коллектива. Это красные крылья, символизирующие свободу, лёгкость, стремление, и белые крупные буквы «MS» – «MIX-STYLE» и «Маленькая Страна». На фото – девочки, перешедшие из «Маленькой страны» в «MIX-STYLE». Ещё в углу стенда находятся фото, которыми я любуюсь постоянно, несмотря на то, что меня там нет. Это немного размытое селфи наших выпускниц, их повседневность. Даже после ухода из коллектива многие продолжают общение, устраивают встречи. Младшее поколение всегда видит тот вклад, который внесли «старшаки»… Костюмы висят на складе, выступления с конкурсов запечатлены на видео. Иногда выпускницы проводят мастер-классы для нас. На стенах висят зеркала, вдоль них – хореографический станок. Здесь чаще всего проходит урок классики и современной хореографии с Еленой Александровной Гафаровой. Она специалист народного художественного творчества. Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Елена Александровна – наш второй руководитель после Ксении Валерьевны.

Боязни сцены у нас мало или нет вообще. Но перед выходом с новым номером каждая из нас волновалась намного сильнее обычного. Ведь на одной сцене сейчас выступало лишь 9 девушек. Буквально через десять номеров мы выступали с нашим уличным танцем, в котором участвует вся творческая группа. Волнения не было. Это может быть связано с тем, что с этим номером мы выступаем почти каждую неделю. Или потому что чувствуем некую защиту и опору рядом друг с другом, ведь 27 человек разом стоят на одной сцене. И все они не просто товарищи или друзья… А члены огромной семьи, рядом с которой появляется улыбка, забываются все проблемы. Хотя даже 27 человек – это малое количество по сравнению с утренней и дневной группой. Ксения Валерьевна в этом году исполнила свою мечту, и вместе с Еленой Александровной они поставили номер на 101 человек! Сколько же усилий было вложено в то, чтобы объединить группы, множество возрастов и характеров.

Ксения Валерьевна – глава коллектива, которую все уважают за способность объединять детей, притягивать их. Имеет высшую квалификационную категорию и стаж работы 14 лет. Не стоит забывать и про «Маленькую страну» с маленькими звёздочками младше 8 лет, с которыми Ксения Валерьевна и Елена Александровна также успешно справляются. Всего в этом году в «MIX-STYLE» и «Маленькой стране» 254 человека. Среди них лишь 4 мальчика. Наших юных защитников всегда выделяют, ставят по центру и дают интересную роль. А про то, что коллектив является победителем всевозможных конкурсов Всероссийского и международного уровней, и писать нечего!

Как далеко меня уводят мысли… Это вполне ожидаемо, ведь на классике всегда такая меланхоличная и плавная музыка, тишина. Новый конкурс будет не скоро, поэтому сегодня занятие посвящаем растяжке. Да, это больно, даже мучительно. Но мы любим растяжку, понимая, насколько это красиво и важно. С каждым занятием всё больше девочек садятся на шпагаты. Я, к примеру, благодаря советам Елены Александровны, села на поперечный шпагат, а продольные пошли на перегиб.

Сегодня есть свободное время перед основным занятием. Я сажусь рядом с друзьями, разговариваю с ними о школе, о впечатлениях с выступления… Всё же много у нас общих эмоций и чувств. Да и объединяет нас нечто большее, чем просто один или два танца… Пока я мечтательно об этом рассуждаю, постепенно подходят остальные ребята, включая моих близких друзей, приветствие с которыми каждый раз всё необычнее. Общими усилиями мы собираем теннисные столы и освобождаем половину второго этажа, создавая танцпол. Да, наш уютный кабинет №5 постоянно улучшается, но только не расширяет свои границы. И мы вынуждены занимать площадь второго этажа нашего Центра.

Ксения Валерьевна выходит из своего кабинета, подключает аппаратуру. Мы не знаем, чем займёмся сегодня… Это может быть отработка номера, круговая – общая и специальная физическая подготовка, постановка нового номера. А иногда у нас бывают баттлы между собой. Это редкость, но такие тренировки обычно самые незабываемые, если не считать круговые, проверяющие нашу волю к жизни и стремление к самосовершенствованию. Во время баттлов мы садимся в круг, выходят двое друг напротив друга и импровизируют под случайную музыку. Подобные занятия очень раскрепощают, показывают, на что ты способен, указывают на недостатки. Несмотря на страх, во время импровизации создаётся, не побоюсь сказать, бешеная энергетика. Часто ребята не могут остановиться, заряжаясь этим чувством свободы. Я сама ощутила, как победила свою сжатость уже на втором подобном занятии.

Подошли несколько девочек. Они напомнили мне о случае, который произошёл во время «импровизационного» вечера… Одна из самых энергичных и весёлых девочек наотрез отказывалась выходить в круг для баттла. Было темно, чтобы создать атмосферу, но всё же было видно её слёзы, которые она прятала. Два десятка человек побежали побыть с ней, просто обнять. Ксения Валерьевна всегда стремится к тому, чтобы мы ломали сдерживающую нас клетку, раскрывались, преодолевали себя. Она говорила правду о том, что всем бывает тяжело, но это нужно перебороть здесь – среди друзей, танцуя. Семейные и школьные проблемы часто мешают нам в повседневности. Но мы – особая семья, тепло которой способно растопить любой лёд. Какое-то время та девочка молча сидела, но потом, совершенно неожиданно для нас, уверенно поднялась с колен и вышла в центр круга. Как же энергично, чётко и мастерски она сымпровизировала. Мы всегда хлопаем каждому, кто выходит в круг, но сейчас наши аплодисменты и восхищённые крики были намного громче. Я уважаю людей, которые способны преодолеть себя, и тех, кто протягивает руку помощи товарищу. Поэтому уважаю каждого в своём коллективе.

Повезло – сегодня мы учим связки, которые могут пойти в новый номер. Из разминки идёт плавный переход в танец. После нескольких прогонов под счёт включается музыка. Это, конечно, что-то быстрое, энергичное и очень громкое! Нас с другими коллективами отделяют лишь двери и стены, сквозь которые прекрасно проходит наша музыка. Может, они и устают от столь энергичных «соседей», но вот только увидели бы они номера… Думаю, сразу бы поняли, что всё это не напрасно. Любой из номеров не похож на другой, некоторые имеют сюжет и даже глубокий смысл, а другие способны всех заставить танцевать. Невероятно то, что в каждом танце есть возможность показать лично себя. Множество стилей, свобода движений, общение и веселье позволяют каждому идти по неповторимому пути, со своими изюминками. Их не очищают, а наоборот, всеми силами выделяют самые лучшие черты.

Даже если связки и упражнения сегодня были лёгкими, выкладываясь на все свои силы, хочется упасть. Так мы и поступили – легли на пол, чувствуя приятную усталость. Незаметно пролетели несколько часов, что ожидаемо в такой приятной компании. Жаль, что время тренировки не может длиться дольше.

Сами руководители называют себя танцевальными мамами. Да, существует разделение по группам, но это совершенно не мешает быть всем одной семьёй. Нас объединяет не просто отзывающийся в душе ритм музыки, не только движения танца, не лишь одинаковая форма и костюмы, а то, что мы вместе преодолеваем преграды, вместе же это празднуем. У нас общие эмоции, победы и поражения, один путь к определённым целям. А выходя из центра, семейные узы не обрываются, воспоминания не исчезают. Но мы жаждем новой встречи, новой победы и объятий. Лишь услышав музыку, я вспоминаю сотни ярких моментов. От своего первого дня, в который я опоздала, до отчётного концерта, где всё, чего мы достигли за год, сияет на огромной сцене. До прощального чаепития, где многие плачут, зная, что уйдут из коллектива. Но всё равно на лицах улыбки, ведь какое счастье находиться с приятными людьми, которых объединяют воспоминания и нити судьбы, такие же красные, как крылья на эмблеме коллектива.

Виктор Гюго говорил: «Однажды я встретил на улице влюбленного нищего. На нём была старая шляпа, пальто потерлось на локтях, башмаки его протекли, а в душе сияли звезды».

Однажды, более полувека назад, юная девушка повстречала свою любовь. Те чувства выражала на салфетках, словно ведя дневник, вырисовывала человеческие очертания, обычную повседневность. Ту художницу звали Ким. Она рисовала комиксы о своей любви, о её развитии и процветании. После свадьбы возлюбленный Роберто решил продюсировать столь трогательные истории, в которых были запечатлены моменты из жизни счастливой пары. Сначала комиксы печатались в журналах, потом на футболках, календарях, кружках. Постепенно в рисунках появились дети, животные, история продолжала быть счастливой и доброй. Но в жизни влюблённых случилось горе… Ким потеряла своего возлюбленного из-за болезни. Она растила троих сыновей, а комиксы продолжали процветать, пробираясь через границы, напоминая о былом. Создавать историю любви продолжил Билл Эспри, которого пригласила семья Ким – художница в то время ухаживала за больным мужем. Теперь романтичные истории появлялись в цветном формате.

Билл очень трепетно относится к этой работе десятилетиями и чувствует, что мир нуждается в таких мелочах. В одном из незапланированных телефонных интервью в журнале «Большой город» художник сказал: «Можете считать меня сумасшедшим, но, по-моему, это важное дело. В наше время цинизм и жестокость сочатся отовсюду. А я до сих пор получаю письма коллекционеров, которые годами собирают «Love is…». Потом передают коллекции детям, те тоже начинают собирать… Значит, романтика им нужна. Значит, им без нее, хоть и в бумажном виде, очень плохо…»

Комиксы начали заворачивать в жвачку. До сих пор они популярны по всему миру. Хоть «Love is…» имеют множество серий и подобий, самыми узнаваемыми и любимыми всеми остаётся серия №7 в квадратных жвачках по пять рублей, имеющих по два вкуса с разными комбинациями.

Кто-то в качестве приятного подарка презентует жвачки родителям, детям, возлюбленным. Во вкладышах найдутся фразы и для выражения дружеской привязанности. Необязательно преподносить их на День святого Валентина и другие праздники. Ведь такую мелочь можно дарить каждый день… Будет приятно читать и смотреть эти комиксы с близкими людьми, вести общую коллекцию.

Ну а что же думают остальные на эту тему? В нашей группе проходил опрос, в котором приняли участие 50 человек, способных выбирать по несколько вариантов. Всего получено 84 ответа.

66% проголосовало за то, что такие мелочи, как «Love is…», нужны в нашей жизни. От них 79% голосов от лиц женского пола, 21% – от мужского. 24% голосов отдали люди старше 35 лет.

36% решили, что «Love is…» – приятный подарок. Из них 78% девушек и 22% парней. 17% голосов от тех, кто старше 35.

У 20% опрошенных есть собственная коллекция вкладышей. Среди отдавших голос находятся 90% женского пола, лишь 10% – мужского. Коллекция есть у 20% людей за 35 лет. Тех, кто считает, что тема «Love is…» изжила своё и не трогает, не так уж и много – лишь 18%. От опрошенных мужского пола – 67% голосов, что вдвое больше женского – всего 33%. Среди поколения 35+ лет так считают лишь 11%.

Мнение, что вкладыши нужны лишь для обмена и коллекционирования, – не самое популярное… Всего 12% голосов, причём девушек и парней здесь поровну – 50/50. Лица старше 35 лет не голосовали за этот вариант, как и за оставшиеся. Чуть меньше – 10% голосов получил вариант, что «Love is…» бессмысленны и по-детски наивны. Среди них 60% женских и 40% мужских голосов.

И наконец, меньше всего тех, кто вообще не знает про эти романтичные комиксы – 6% голосов. Все они от лиц мужского пола.

Можно сделать вывод, что 90% взрослых положительно относятся к «Love is…». Большинство девушек относятся также положительно – на 85%. Такого мнения лишь где-то 52% парней.

Думаю, что такой результат вполне ожидаем. Но от этого не становится менее приятно осознавать, что большая часть людей способна чувствовать настоящие эмоции от таких мелочей. При этом совершенно неплох и тот факт, что другая часть людей не зацикливается на бумажках и видит любовь более серьёзной и сложной. А самая малая часть опрошенных, кто не чувствует вообще ничего, ещё познают это тепло.

Солнечный субботний денёк 13 марта. Вместе с друзьями направилась на «масленичные приключения». Успели посетить и празднование в Детском парке имени В.В. Терешковой, и в Саду Победы.

Я, если честно, впервые посещала подобное мероприятие… В этот день я поняла, что в такой атмосфере можно получить приятные эмоции и заряд энергии. Да, кому-то совсем не понравится большая толпа людей, но меня это почти не смутило.

В парке Терешковой программа была спокойной и интерактивной. Несколько танцевальных и вокальных коллективов, заводные ведущие, игры: перетягивание каната (в котором я поучаствовала), битва мешками, хороводы, танцы. Часто дарили приятные подарки. Вне сцены велась обыденная жизнь парка, еды и блинов мы не видели. Конечно, я шла не ради них, но была некая искорка от того, что я посещаю настоящий праздник, наблюдаю за традиционными обрядами и участвую в них. И, став рабом своих ожиданий, представила себе блинную поляну, широкие-широкие хороводы. А в реальности праздник похож на обычный концерт. Но я не была разочарована, ведь несколько часов проходили непринуждённо, в этом парке людей было не так уж много, большинство из которых были у сцены. Последние минуты мероприятия запомнились больше всего – огненное шоу, после которого сразу началось долгожданное жаркое сожжение чучела. Оно происходило довольно рано, так что мы успели дойти до Сада Победы.

В этом парке было намного больше людей, еды, мероприятий. Блины наверняка были, но уж точно не так много, как шашлыка, ведь я видела лишь его всю дорогу от площадки аттракционов и до главной сцены. В нескольких местах проходили разные шоу: от детских весёлых стартов и до интересных вокальных выступлений, от которых хотелось танцевать. Ну, здесь уж уюта было мало, слишком оживлённо и беспорядочно… И даже если бы мы остались, на чучело посмотреть смогли бы лишь издалека.

Я знаю, что эти места, которые я посетила, не являются основными для праздника, в отличие от Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Но даже так могу подвести итог, что Масленица у всех особенная, где уютная, а где зажигательная. В следующем году я обязательно пойду снова. И тогда больше поучаствую в конкурсах и танцах, найду блины, где бы их ни прятали от голодных посетителей.

Центр детско-юношеский города Челябинска – учреждение дополнительного образования, в котором работает много коллективов и объединений. Пока вокруг кипит бурная повседневность, на втором этаже есть дверь, за которой находится самое уютное и доброе место в нашем центре, отдалённое от всех тревог… Библиотека. Какая притягательная атмосфера и тепло, яркие эмоции в столь спокойном месте. Всё это было создано благодаря настоящему волшебнику – Сергею Александровичу Харькову.

В 1980 году он поступил в Челябинский государственный институт культуры на специальность – культурно-просветительская работа. Всю жизнь потом работал с людьми, а последний год жизни С.А. Харьков проработал в Центре, занимаясь в библиотеке тем, что организовывал игровые программы, праздники, ставил театральные пьесы. Ни возраст, ни коллектив не имели значения – каждый ребёнок был важен для него.

Чуть прихрамывая, он превращался под Новый год в настоящего Деда Мороза (даже если не надевал костюм), вытаскивая из мешка кучу сладостей, купленных без счёта для кружковцев ЦДЮ. Истории праздников, весёлые старты и обучающие мероприятия про ПДД, семейные узы, исторические и литературные личности и ещё несчётное количество тем – столько готовил Сергей Александрович детям. Он прививал любовь к книгам, писателям, здоровому образу жизни, воспитывал любознательность, преданность Родине, приглашая ветеранов войны ко Дню Победы. Очень любил презентации. Они были у него яркими, необычными, где картинки летали, герои оживали, а текст носил познавательный характер.

С разными людьми ЦДЮ я пообщалась об этом удивительном человеке… Конечно, взрослые, проработавшие с Сергеем Александровичем много лет, рассказывали о нём то, как он никогда не отказывал в помощи, участвовал во всех массовых мероприятиях Центра, которые даже не относились к библиотеке. Все вокруг замечали, как у него загорались глаза от работы с юным поколением.

Многое о своём сотруднике сказал и директор ЦДЮ – Владислав Александрович Третьяков. С первых дней работы он в Сергее Александровиче видел того человека, кто переживает за своё дело по-настоящему. И библиотека стала его детищем, где он проводил огромное количество времени. Но при этом стремился к участию в деятельности Центра. Директор рассказал, как, несмотря на жару, Сергей Александрович помогал в организации таких мероприятий, как весёлые старты на улице во время летней кампании. И когда Владислав Александрович старался отгородить его от утомительной деятельности, он всегда настаивал на своём, отдавая свои силы Центру.

Меня так тронуло то, с какой печалью рассказывали мне о библиотекаре мои ровесники. Они не раз посещали его мероприятия, где совмещали веселье, командную работу, познание нового. Помню, как, учась в первом классе, сама сидела за длинными столами, разгадывала с друзьями загадки и даже танцевала. В седьмом классе я уже познавала важные исторические факты и события всё за теми же столами. Сергей Александрович сквозь это время оставался таким же человеком: простым, добрым и открытым для всех. Менялись лишь книги, кабинет становился всё ярче и уютнее благодаря любви Сергея Александровича к библиотеке и приходящим в неё людям.

О Сергее Александровиче знают не только в стенах нашего Центра, но и по всему Челябинску! К примеру, десятки ребят из детских садов, приходящих на мероприятия в библиотеку, получали море ярких эмоций. А недавно я зашла в свою школьную библиотеку, разговорилась с библиотекарем, перейдя на тему мартовского номера нашей газеты, упомянула о Сергее Александровиче. Она рассказала, что работники из школьных библиотек знают друг друга, приходят на совещания. Да и в целом, сама лично она часто встречала Сергея Александровича в маршрутке, слушала его истории о детях. Мне она рассказала, как каждый раз из другого района Сергей Александрович добирался до Центра, самостоятельно создавал презентации, познавая современные технологии и программы, ни за что не бросал своё дело.

Сергей Александрович, его труд и стремление стали гордостью нашего учреждения. За многолетний добросовестный труд по формированию у учащихся устойчивого интереса к чтению он получил грамоту Управления по делам образования г. Челябинска. А за большой вклад в развитие Тракторозаводского района имеет Почётную грамоту Главы администрации района.

Кажется, что откроется та дверь, Сергей Александрович позовёт на новое мероприятие, включит презентацию и проведёт увлекательную игру. Но четвёртого марта 2021 года библиотека опустела. Печальнее стал центр. Не услышать сейчас детского смеха, доносящегося из кабинета, не послушать увлекательных рассказов… Но долго мы будем помнить Сергея Александровича. Не за громкие дела, а за его душевную простоту, за искреннюю заботу о каждом, за преданность и привязанность к своему делу, с грустной улыбкой вспоминать о настоящем волшебнике, благодаря которому на душе расцветали подснежники, такие же нежные, как и те, что постепенно сейчас раскрываются, нагибаясь под тяжестью снега, словно скорбя…

Каждый из нас сталкивался с конкуренцией. У школьников это может быть негласная борьба за оценки и похвалу, конкуренция в конкурсах и соревнованиях. И, конечно, у этого явления есть две стороны: плохая и хорошая. И вы часто в жизни можете выбирать между тем, вести ли борьбу или не зацикливаться на этом. И чтобы вы смогли увидеть разницу между здоровой конкуренцией и перебором, наши корреспонденты расскажут о плюсах и минусах конкуренции.

Против конкуренции

Конечно, здоровая конкуренция – это важнейший аспект формирования личности. Но если выделять один основной минус данных соревнований – это то, что она часто зарождается там, где совсем не нужна, или разрастается и принимается слишком серьёзно, но давайте подробнее…

Конкуренция иногда может неприятно повлиять не только на на характер, но и поставленные цели. Есть случаи, когда путь к цели становится сложнее при появлении конкурента. Появляется небольшое желание – обойти абонента. К сожалению, не каждый способен сдерживать некий «азарт» от соперничества, что перекрывает первоначальную цель.

Вроде бы хорошо, когда ты с головой погружаешься в дело, все силы отдаёшь ему… Но такое точно не стоит делать с конкуренцией. Чем больше ты стараешься, тем приятнее получить результат. Но всегда существует риск провала, как бы грубо и грустно это ни звучало. Сильное погружение в конкуренцию, в случае неудачи, способно сломать дух, отбить желание к дальнейшему движению. Считаю, что любовь и преданность своему делу – это слишком большая цена за конкуренцию. Но совсем отказываться не стоит, нужно лишь научиться принимать всё разумно, с осознанием того, что победы впереди.

Помимо результата в деятельности есть не менее важная часть – сам процесс. Даже небольшая конкуренция вполне способна уничтожить наслаждение от времяпровождения. Всё зависит от человека, но, думаю, вы узнаете здесь и себя… Взять, к примеру, весёлые старты. Чаще всего они направлены на поднятие духа и настроения. Есть те, кто по-настоящему наслаждается интересными заданиями и наслаждается процессом. Ну, есть и те, кто нервно смотрит в сторону соперников и думает лишь о победе. У таких людей не остаются приятные воспоминания в случае проигрыша. Нашей аудитории будет ближе тема волейбола и пионербола в школе. Этому я хочу уделить особое внимание.

Мы с одноклассниками стараемся любыми способами взять в руки волейбольный мяч и покидать его друг другу, даже если нет сетки. Во время игр не слышно ни одного упрёка в сторону человека, не поймавшего или неудачно подавшего мяч. После звонка мы всеми силами тянем время, наслаждаясь игрой. Эти чувства так контрастны по сравнению с теми, что были даже год назад: злость, повышенные голоса, неприятный осадок после игры, ведь так хотелось победить, даже если за это не ставилось оценки. Это обидно… Что рвение к победе (вроде бы такое важное) способно лишить приятных эмоций и воспоминаний. Конечно, велик шанс и победы в чём-либо. Но в таком случае лично вы задумывайтесь о том, как приятен вкус победы, или о том, насколько интересен был путь к этой победе, какой удивительный вы получили опыт? А вот подумайте над этим.

Сейчас затрону тему, но буду надеяться, что ни к одному нашему читателю это не относится… Ухудшение отношений из-за конкуренции. Это редкость, критический перебор и просто большая ошибка, но случается и такое. Да, бывают ситуации, когда близкие люди оказываются по разные стороны. Борьба за чьё-либо внимание, разные мнения в споре или случайность. Конкуренция словно приглушает чувства, выделяя чёткую цель, вокруг которой всё является помехой. Если вы с другом правда внезапно стали соперниками, стоит быть разумнее и понимать, что такие ситуации не вечны, и они не должны портить взаимоотношения.

Конкуренция способна быть настолько яростной, что можно и голову потерять… Есть множество примеров, как крупная конкуренция на конкурсах и соревнованиях порождала нечестную борьбу, становилась причиной корыстных деяний, преднамеренных недоброжелательных поступков. Это неприятно как самому деятелю, так и окружающим его.

Но всё же не забывайте, что полностью от конкуренции отказываться нельзя, как написала Юля. Думаю, что наш спор поможет вам в осознании здравой конкуренции, поможет в построении каких-либо принципов и уроков.

Не сидится моей маме на месте… Жажда отдыха или тяга к приключениям – что же ведёт ею? – не пойму… Иногда это реально отдых от повседневной суеты на пляже, далёком от прохладного Урала или даже родной России. А иногда… Незабываемое приключение, когда после отдыха обязательно нужен ещё один, а воспоминаний и историй хватит надолго. К примеру, мои майские каникулы выдались любопытными, ведь неожиданно для себя я оказалась в тысячах километрах от дома… В месте, далёком от родного языка, цветущей вишни, где море касается моих ног, шумят волны и над головой возвышаются пальмы.

В майские каникулы планировала нагуляться с друзьями, подготовиться к итоговым контрольным, выступить на площади с танцевальным коллективом, написать несколько материалов и стихотворений. А мамины грёзы о Кипре восприняла несерьёзно… Но мы уже сдаём тест на коронавирус, уже перебираем гигантскую стопку документов, едем в аэропорт. Прибыли туда где-то за 3 часа. Мама суетится, я иду спокойно, уже услышав интереснейшее сообщение о том, что рейс задерживается на 45 минут… Панорамный вид, подъезжает наш гигантский самолёт. И вновь приятный голос на всё здание сообщает о десятиминутной задержке, об ещё одной и ещё…

Места у прохода, вдалеке от иллюминаторов. Насладиться долгожданными небесными пейзажами было очень трудно, как и сосредоточиться. В самолёте думала сделать больше домашних заданий, но плачущий младенец и «весёлый» мужчина перекрывали музыку из моих наушников.

Посадка, заложенное ухо, аплодисменты пилоту – всё по классике. Встречает нас приятный английский язык работников аэропорта и много медиков, берущих тесты. «Как приятен тёплый ветерок Кипра», – улыбаясь, думаем с мамой, подходя к автобусу, который держит путь до нашего отеля. И почему же я решила, что приключения уже закончились? Местное время где-то 23:00. Нам говорят, что забронированный нами отель не открылся… Нас перевели в другой отель, условия которого узнаем только по приезде. Ладно, день ещё не закончен, как и приключения. Всем автобусом час ждали одного человека, чья фамилия на устах у каждого.

Поселили нас на самый верхний этаж – пятый. Было жутковато, когда я во тьме вышла на балкон, где меня и улицу отделяла стеклянная перегородка средней высоты. Утром мы увидели с балкона море, казавшееся в ночи бездной. Первый день был очень тихим, весь городок пустовал без местных жителей, даже магазины не работали. В последующие дни активность была чуть больше. Эта ситуация была из-за пасхальных праздников, частично из-за пандемии. Совсем рядом с отелем находился лунапарк! Но он, конечно, не работал… Хотя был открыт, так что удалось насладиться атмосферой «заброшенного» парка аттракционов.

Почти каждый день мы с мамой прогуливались по городу с европейскими улочками и пальмами. Однажды, когда солнце набрало неплохую высоту и пекло, мы поднимались в гору к поляне скульптур и кактусов. Но здесь было приятно прогуливаться даже в жару, ведь окружают уютные тропинки, интересные растения и пейзажи от гор до моря. Также удалось покататься на такси до самого знаменитого пляжа той местности… Белый песок, кристальная вода и небо, имеющее интересный цвет сирени, сумерек, несмотря на дневное время. Один из дней, которые были довольно схожи, начался у нас рано, ведь я уговорила маму пойти на набережную для фотосессии на рассвете. Что не сделать ради красивого кадра?

Я думала, что языковой барьер будет небольшим, но часть работников отеля не могли понять английский. Или же другие отвечают: «Можете говорить на русском»… Так что практики языка толком не было, как и знакомств с местными. Но приятные знакомства с земляками не обошли стороной.

Путь домой был спокойнее, приятнее. Родной город встречает пышной листвой, юными одуванчиками и черёмухой. Да, я не пожалела о таком путешествии, ведь там свежий воздух, разнообразная и вкусная еда, чистое море с приятными волнами, да и другой мирок под названием Кипр, окруженный от всего огромного мира водой. Каким же необычным было чувство осознания, что за пару часов я оказалась за тысячи километров от дома, в который всё равно хочется вернуться. Интересное путешествие, после которого требуется немного другой отдых: наслаждение цветением вместе с друзьями, наслаждение последними школьными деньками этого учебного года и трепет от ожидания новых событий и эмоций жаркого лета.

Физкультурно-спортивная направленность – это путь для тех, кто полагается на силы организма, достигает высот, которые большинству людей кажутся недостижимыми. Здесь человек учится преодолевать себя, работать в команде, забывать о лени и жалости к себе.

Я сама прочувствовала занятия атлетов, дзюдоистов и акробатов и стала уважать спорт ещё больше. И пот, и кровь, и боль, и даже слёзы встречаются на пути этих ребят. Они улыбаются, смотрят страху прямо в глаза, побеждают его ежедневно. Спортсмены не просто выглядят сильными, но и являются такими физически и духовно. И это не романтичные сюжеты из фильмов, а реальные истории и судьбы, растущие внутри ЦДЮ.

Атлетическая гимнастика

Один из самых таинственных кабинетов ЦДЮ, где всегда закрыта дверь, доносится громкий звон от ударов железа… В этом объединении можно не только узнать о техниках бодибилдинга и пауэрлифтинга, но и почувствовать дружескую атмосферу, поддержку от тренеров, услышать армейские байки. Удивительное место, где практически нет временных рамок, свободная форма и программа.

Объединение «Атлетическая гимнастика» существует с 1992 года, его представляют два тренера с разными направлениями. Первое – «Атлетическая гимнастика – пауэрлифтинг» преподаёт Игорь Васильевич Водянников, за плечами которого 30 лет трудового стажа. Пауэрлифтинг – силовое троеборье, в программе акцент сделан на три силовых упражнения: приседания со штангой, жим штанги лёжа и тяга штанги. Более разносторонняя программа, включающая работу с тренажёрами и гирями – «Атлетическая гимнастика – путь к совершенству». Тренер – Игорь Юрьевич Воложанин, работающий в ЦДЮ с 1997 года.

Оба тренера стараются давать индивидуальную программу, учитывая возраст и, конечно, физическую подготовку спортсмена. Со следующего года, помимо классических занятий, на регулярной основе планируют проводить соревнования внутри объединения, например, по жиму лёжа и подтягиванию, общей физической подготовке, гиревому спорту.

До конца учебного года к своей цели доходят по-настоящему сильные духом подростки. В такой свободной обстановке, где есть только собственное желание и сила воли, зарождается крепкая дружба, уважение к себе и окружающим. Объединение активно принимает участие в акциях на тему здорового образа жизни. Отзывчивые атлеты помогают в тех организационных вопросах, где требуется физическая сила.

В новом учебном году «Атлетическая гимнастика» вновь ждёт желающих в возрасте от 13 до 18 лет, готовых к регулярным занятиям. Но трудиться придется много, чтобы выйти из кабинета №7 с победой не только в турнире, но и над самим собой.

Акробатика

Есть много вещей, которые кажутся недостижимыми. Многие считают, что гибкая спина – это лишь мечта, а сальто прыгают только избранные. Но для Галины Кузьминичны Опря, педагога объединения акробатики «Ассорти» для детей от 6 до 15 лет, воспитать с нуля первоклассных акробатов – задача, с которой она успешно справляется. Галина Кузьминична – мастер спорта СССР по акробатике, преподаёт в ЦДЮ с 1981 года.

– Какой смысл вложен в название коллектива – «Ассорти»?

– «Ассорти» – конфеты разной формы и начинки. Специфика нашей деятельности состоит в том, что в одной команде занимаются дети разных возрастов, разной физической формы. Но они занимаются наравне, индивидуально оцениваются. Занимаются и коллективно, и в своих парах-тройках, и одиночно.

– Чего может достичь спортсмен к моменту выпуска?

– Нередко наши выпускники получают звание КМС по акробатике. Один из моих учеников, к примеру, отобран на первенстве России и готовится к чемпионату Европы. Конечно, не все готовы профессионально заниматься данным видом спорта после выпуска. Есть случаи, когда ко мне приходят с благодарностью за полученную растяжку и базу, переходят в другой вид спорта.

– Чему можно научиться за учебный год?

– Во-первых, базовым элементам акробатики, растяжке, батутной подготовке. Во-вторых, мы занимаемся отработкой конкурсных номеров и соревновательных программ. Соревновательная деятельность достигает регионального уровня. А конкурсная может доходить до Всероссийского и Международного. Внутри самого объединения ежегодно проходят по два соревнования на ОФП и два на СФП. Не забываем нарабатывать новые навыки циркового, атлетического, хореографического и многих других искусств, участвовать в мастер-классах от акробатов и цирковых артистов.

– Каких учащихся вы ждёте в свой коллектив?

– Наше объединение ждёт всех, кто имеет искреннее желание, трудолюбие. Получение юными акробатами опыта и знаний – наша задача.

Дзюдо

Продуманные и чёткие шаги, мгновенная реакция и способность победить своего оппонента за долю секунды, дисциплина. Понимаю, что это не чудо, а упорные тренировки и терпение.

У объединения «Дзюдо» для детей 5-17 лет два тренера: Дмитрий Андреевич Иванов – призёр нескольких Всероссийских и Международных турниров, имеет звание КМС по дзюдо; Вячеслав Игоревич Мусаткин – участник подготовительных сборов первой команды РФ по дзюдо, имеет звание КМС.

Для каждой группы, в зависимости от возраста и опыта, программа разная. Она объединяет такие виды боевых искусств, как джиу-джитсу, айкидо, даже сумо. В течение года юные дзюдоисты занимаются не только отработкой приёмов: поездки в другие города, участие в турнирах крупного масштаба – не редкость для ребят. А турниры внутри объединения проходят раз в два месяца. Даже при условии пандемии дзюдоисты соблюдали свои традиции и проводили турниры, но вместо живых зрителей были многочасовые трансляции для всех желающих. Дзюдоисты регулярно пробуют что-то новое. К примеру, они участвовали в турнирах по шахматам с учащимися ЦДЮ, устраивали товарищеский матч по мини-футболу с объединением «Моделист-конструктор». Не так давно дзюдоисты проводили пару мастер-классов хореографическому коллективу, а танцоры, в свою очередь, провели урок растяжки.

Юные дзюдоисты развиваются не только физически, но и духовно. Большое количество условий: от завязывания пояса и приветствия до почитания кодекса чести дзюдоиста. С первого года обучения ученики должны соблюдать правила, нарушение которых грозит отчислением. А лишние разговоры во время занятий приводят к наказанию в виде нескольких десятков приседаний.

В течение учебного года ведётся рейтинг учащихся по их успехам в турнирах. Здесь всегда нужно быть готовым к падению, поражению, которое может произойти за считанные секунды. Нужно находить силы исправлять ошибки, не опускать руки. Ты сам за себя, каждое твоё движение решает исход боя.

Невозможно забыть эмоции и предвкушение, что возникают на линейке первого сентября, пусть даже годом ранее не выдалось возможности испытать этот мандраж или уверенность. Этот же сентябрь стал благороднее. В школе 155 праздник состоялся для первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов.

В День знаний проведена коротенькая программа, соответствующая канонам музыки, воодушевляющей речи, первого звонка. Приятными сюрпризами стали творческие номера, подготовленные самой школой, и флешмоб от Образцового хореографического коллектива «MIX-STYLE». Но всё же самым ярким, завораживающим и символичным моментом Дня знаний всегда являлся запуск в открытое небо шариков, на которых зачастую написаны заветные мечты. Школа 155 оставила эстетику и волшебство события, лишь немного и оригинально его изменив. Конец линейки и открытие учебного сезона 2021-2022 сопровождался запуском белоснежного воздушного шара с корзинкой, внутри которой вместе собраны желания и цели подрастающего поколения. И в момент, когда шар, унесённый осенним ветром, скрылся за горизонтом, школа широко раскрыла двери, приглашая за новыми знаниями, воспоминаниями и мечтами.

Богатство нашей планеты, отличающее её от остальных, подарившее ей голубовато-зелёный цвет – вода. Привычно воспринимать её как нечто физическое, однообразное и привычное. Но для творческих людей шум прибоя, стена ливня, прорезанная кораблём морская гладь – это источник вдохновения, эстетики и свободы. Горизонт между небом и водным миром – далёкий и недостижимый край, познать который стремится творец искусства.

Капля за каплей падает на землю с пасмурного неба. Сколько же писателей, наблюдая за столь простым явлением, черкали изящные строки, как, например, в тематических произведениях Афанасия Фета: «Весенний дождь», «Из дебрей туманы несмело» и многие другие дождливые стихи. Во время дождя появляется рябь на реках, морях, ставших вдохновением для всех поколений писателей. Наиболее известная литература о морях, к примеру, «Парус» Михаила Лермонтова, «Я помню море пред грозою» Александра Пушкина.

Самое высокое место в русском искусстве журчащая стихия, на которую можно смотреть вечно, занимает в пейзажах Ивана Айвазовского. Жанр рисования морских пейзажей носит красивое название – марина. Айвазовский по праву зовётся маринистом, ведь он нарисовал около 5000 морских и батальных сюжетов. На каждой картине стихия показана неподвластной, опасной, но гармоничной и очаровательной. Очень почитаем художник в своём родном городе Феодосии. Саркофаг «покорителя водной стихии» стоит на территории армянского храма в этом городе. Рядом с домом-музеем Ивана Константиновича стоит его памятник, исполняющий желания. Небольшой городок прекрасен Айвазовскими улочками и горизонтом Чёрного моря, ставшего натурой для многих картин художника. А набережная, по которой я прогуливалась далеко не единожды, вдохновляет юных маринистов, наследников Айвазовского. Свои картины они ставят напротив Чёрного моря, восхищая прохожих.

Конечно, вода льётся не только на бумагу и холсты. Ведь даже танцпол может быть подводным… Мне всегда сложно отвести взгляд от синхронного плаванья, кажущегося невозможным. Это серьёзные физические нагрузки, требующие выносливости, гибкости и рвения покорить стихию. А чтобы расслабиться, окружив себя водной толщей, есть элегантная дисциплина – арт-фридайвинг. Подводная хореография делает из людей русалок, изысканно двигающихся в унисон с течением.

На песчаном дне есть нечто противоположное движению – статичность. Кажется, что она не совместима с водой, всё в ней непрерывно движется… Кроме камня. Древнейшее искусство – скульптура, привычная для нас на суше, но, поверьте, великолепная и в морских глубинах. Подводные музеи могут хранить в себе сотни скульптур, чаще всего изображающих людей, размеры которых способны достигать нескольких метров. Такое зрелище создаёт ощущение, будто каменные статуи воздвигнуты именно для того, чтобы быть сокрытыми под волнами. Ведь этот вид вызывает восторг, тревожность и восхищение.

В воде отражается человеческая культура и история, в её загадочных глубинах зарождаются чувства. Наша Земля на 70% состоит из могущества, эстетики и искусства, наполняющего берега планеты и наших душ.

Когда мы планировали свою поездку в Нязепетровск, грёзы были лишь о природе, заманчивой высоте и чистом небе. Даже и подумать не могли, что город затянет нас не только своей внешностью, но и духом. Дух Нязепетровска – это люди искусства и покорения вершин, горных и творческих.

Встреча с писателем, чьи слова эхом отражаются в душе нязепетровцев, плавно и нежно парят по ветру, уводят в далёкую Вселенную, помогла найти и осознать силу творческих людей города. Олицетворением силы искусства в тот тёплый вечер для меня явилась Ирина Анатольевна Моршинина – автор из Ирбита, которую коллеги в литературном объединении «Ковчег» называют вдохновителем. Её произведения наполнены силой, ведь они искренни.

– Как литература зародилась и отозвалась в Вашей жизни?

– В восьмом классе чтение стихов Анны Ахматовой на уроке литературы показали, какие эмоции я могу испытывать. Тогда я ощутила, будто чувства обнажили, а душу вынули из тела. Сейчас не люблю читать свои произведения, редко этим занимаюсь, ведь они душу трогают и обратно погружают в те моменты, которые хотелось забыть. А когда изредка читаю, понимаю, что довольна своими стихотворениями, хотя любимого среди них и не найдётся.

– Желаете ли Вы донести что-то до мира своими произведениями?

– Поэзия приливает спонтанно, без определённой цели. Мои стихотворения – это просто чувства и просто эмоции, переживания в данное время и в данном месте, вышедшие наружу. Когда в душе что-то накапливается, будто в сосуде, и неизвестно, куда это нечто выплеснуть, мне хочется сделать это на бумагу. Выливая на неё всё, сосуд опустошается, душа снова готова заполняться, есть возможность расти дальше. Да, всегда есть что сказать, но сложно сбросить с себя эту небольшую накопившуюся частичку, пока душевный сосуд неполон.

– Чем Вам хочется наполнить свою жизнь и душевные строки?

– Знаете, с детства задаю себе этот вопрос: «Чего я хочу?» Я знаю только то, что точно не хочу, а чего желаю – не знаю до сих пор. Постоянно пробую новое! Рисованием занялась, когда появилось желание оформить свои произведения, самой создать иллюстрацию, ведь другой человек не знает моих мыслей и не поймёт их. В детстве неожиданно решила добавить в свою жизнь ритма. Наставника не было, всегда сама тихо сидела, «склеивала» между собой строки. Сейчас же набираюсь опыта в рифме и учусь прозе.

– Где Ваш источник силы и вдохновения в Нязепетровске?

– В Нязепетровск меня привела личная жизнь, а держит дом, который все зовут гостеприимным и уютным. Этот город интересен тем, что многие приезжают и остаются по причине какой-то нязепетровской силы. Для меня же Нязепетровск – тихая гавань. Здесь потрясающая природа и животный мир. Конкретного места силы нет. Любое место в городе наполнено энергией, которая появится и внутри человека, выльется фонтаном. К примеру, шла вчера с работы по парку, листики рыжие. Казалось, чего только не видел за столько лет в рыжих листьях. А они разных оттенков, как веснушки на лице. Иду, думаю, пришла осень, улыбается своим солнышком, веснушками своими играет…

«В чём сила Нязепетровска?» – ответ на этот вопрос искала делегация юных журналистов из Челябинска, погружаясь в Нязепетровск. После нескольких дней, проведённых в этом городе, открылись не только сильные стороны маленького городка, но и слабости родных нам мегаполисов.

Высота нам чужда. В крупном городе человеку неподвластны высоты, которые сам и создаёт. Над нами возвышаются заводы, убивающие нас, и небоскрёбы, перекрывающие солнечный свет. В Нязепетровске над людьми воздвигнуты горы. Человек покоряет их, поднимается на вершину, оставляя под собой ту суету, от которой челябинцам не получается сбежать. Небольшие дома оставляют открытым горизонт, позволяя любоваться зарёй и сумраком. Нязепетровск – город между небом и землёй, где каждый способен возвыситься над миром, устремив взгляд вдаль.

Сила ночи, света и просторного неба

Из-за светового загрязнения современные города в ночи светятся ярче неба, покрывая его световой пеленой. Влечёт загородная темнота, где, подняв взгляд, ни за что не сможешь отвести его. Погрузившись в раздумья о скорой поездке в Нязепетровск, я поняла, что в городе чист не только воздух, но и небо. Небосклон предстал передо мной в лучшем своём виде первой же ночью. Полчаса я стояла под бесконечным космосом, который, по ощущениям, мог посыпаться в любой момент, будто осенние листья, сносимые ветром. Этого времени было мало, чтобы привыкнуть и найти хотя бы одно созвездие. Ведь как же много было звёзд, как же близки они были друг к другу, будто желают закрыть собою всю вакуумную темень, ослепить своих зачарованных зрителей.

Сила высоты и истории

Но самым лучшим воспоминанием всё же стало раннее утро второго дня. Пока мои одноклассники писали контрольную работу по математике, я ловила прикосновения прохладного горного ветерка и хрустела опавшими листьями, переливающимися цветами зари. Проводником к силе высоты стал Григорий Агилович Худайбердин – директор станции юных натуралистов, геолог и археолог, изучающий нашу область. Место, с которым он нас знакомил, является памятником природы, что совсем не удивительно, ведь оно хранит в себе и прошлое, и будущее с настоящим. Григорий Агилович лично участвует в исследованиях и поисках пещер этого района, своими руками приближает нас к будущим открытиям исторических и природных фактов. А прошлое – это уже изученные пещеры и наскальная живопись, ставшая первой целью нашего похода. Начался он сразу, как ступили на нижнюю узкую тропу вдоль горы Яман-Таш, что значит «Злой камень», представившийся нам полностью противоположным – уютным и ласковым.

Всегда нужно смотреть под ноги, а сложно, ведь хочется полюбоваться всем вокруг. Речка Уфа с одной стороны, возвышающиеся скалы с другой, впереди чарующая неизвестность. Проходя мимо пещер, лишь изредка заходя в них, дошли до неприметной стены, на которой и запечатлена история. Древние рисунки на горе Яман-Таш открыты в 1968 году. Поверх них неизвестными современниками нанесена голубая масляная краска, которая и бросается в глаза, вместо памятника прошлого. Араслановская писаница, как её привыкли называть, держится 2000 лет, пережив войны и яростную погоду, но пострадав от человеческой глупости.

Разглядев десяток силуэтов зверей и людей, наша журналистская делегация отправилась к самой долгожданной точке – вершине скалы высотой 60-70 метров над рекой. Неожиданностью стал способ подъёма к цели. Он был достаточно экстремальным для первой вылазки, сначала даже казался невозможным. Но воодушевлённость, командный дух или та самая нязепетровская сила помогали подниматься всё выше, цепляясь за каждый камень. Поочерёдно мы вошли в «Ущелье гномов», где узкая тропа между высокими каменными стенами, словно загадочный переулок, вела нас к высоте. Держа в руке телефон с идущей записью, я сняла момент своего первого впечатления. Блестели глаза, рот невольно растянулся в широкой улыбке.

Каждые несколько метров гора представляла нам всё новую «смотровую площадку», обладающую своим особым видом. Григорий Агилович ненадолго увёл нас от пейзажей, пожелав познакомить с особенной пещерой. С высоты мы спустились к ней по склону. Казалось это сложным, зацепиться было не за что, хотя мы быстро справились, ловя друг друга. Пещера интересовала каменной колонной, стоявшей прямо в центре, словно держащей на себе всю тяжесть горы. Стены, что было уже неудивительно, но всё ещё разочаровывающе, разрисованы новым поколением, решившим оставить свои имена в истории пещеры.

Сделав общее фото, поднялись наверх, опираясь на холодную землю. Григорий Худайбердин указал нам на выступ, откуда открывались лучшие виды. Я исполнила два небольших танца на фоне густого леса и татарской деревни Арасланово, из которой удалось поймать радиостанцию (юнкоры носят с собой даже радио). Я привыкла находиться в многолюдном городе, закрытом строениями. Свободой в этом современном мирке для меня являются танцы, хотя и они ограничены посреди суетливой повседневности. Нязепетровск дал мне шанс почувствовать ещё большую свободу, объединив вольный ветер с хореографией. Меня поддерживали, находили природные танцевальные площадки, наслаждались со мной моментом. Раз десять включалась музыка в самых разных точках Нязепетровска: от скалистых вершин и до прибрежных низин. За это время я ощутила ту лёгкость, которую ожидала. Ранее в танцах я всегда искала зрителя и шум. Здесь же моим наблюдателем стала природа, погрузившая весь мир в тишину, остановившая время… Лишь я, доносившая свои мысли через танец, лишь ветер, подхватывающий их.

После окончания съёмок начался отсчёт последних минут на горе с искренним наслаждением высотой. Пока мы украшали и без того чарующий момент фотографиями, песнями, криками и бумажными самолётиками, Григорий Агилович отошёл к соседнему выступу, сел на самом краю, свесив ноги. Я вспомнила то, как брала у него небольшое интервью. Тогда он сказал, что высота придаёт ему сил, а любимое занятие – это сесть над пропастью и поболтать ногами. Этот человек покорял Эльбрус, но местами силы всё ещё являются родные точки: Таганай и Аракульские шиханы. Свои первые эмоции при виде такого пейзажа он назвал неописуемым восторгом. Но всё равно Григорий не считает высоту и даже природу силой Нязепетровска, ведь он знает уж очень много людей, всю жизнь находившихся в этом районе, но ни разу не наслаждавшихся щедростью и уникальностью его окружающей среды.

Небосклон всегда объединял людей, был равным для всех. Сейчас, к сожалению, у людей разное даже небо… Кто смотрит на пустую пропасть, заполненную дымом, кто пытается узреть кусочек звёзд за нескончаемыми небоскрёбами, а кто вообще никогда не смотрит наверх. Люди рвутся вознестись над высотой или забыть о её дарах, но совсем не зажить вместе с ней, как с верным другом и защитником. Нязепетровский район стал моей надеждой. В этом городке люди не пытаются вырастить крылья и полететь против ветра. Остались те, кто высоту используют как источник вдохновения, мгновений свободы и силы, таких теперь я знаю лично. Возможно, в этом и есть сила Нязепетровска… В людях, которые не подчиняются суете, не подчиняют себе природу. В этом городе человек в гармонии с окружающим миром, уединяясь с ним, любуясь им. Здесь для человека нет преград, лишь бескрайнее небо, густые леса, журчащие реки и горная свобода.

Силой, что я искала, явились вдохновение и возможность позабыть все заботы на время. Уют библиотеки, покрытый золотом парк, переливающийся закат с Шиханки и согревшие сердце звёзды зародили во мне ярчайшую палитру эмоций, которую я не испытывала в поглощающей городской суете давно. Но место, с которого я сбросила тяжесть души, находилось выше всех. Это портал между мирами томных пещер и просторной высоты… Ущелье гномов – скалистый коридор, поднимаясь по которому, не знала, какой пейзаж ожидает меня, но была уверена, что он незабываем. На вершине Яман-Таш, к которой привело ущелье, я почувствовала себя вольным путником, направившим мысли к горизонту, оставившим все волнения у подножия скал.