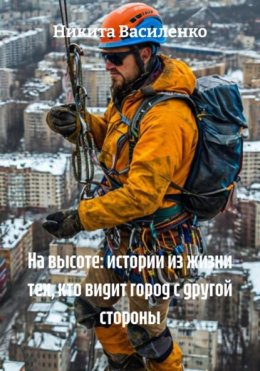

На высоте: истории из жизни тех, кто видит город с другой стороны

-–

Пролог: Между небом и землей

Город спит. Его каменные каньоны погружены в ночную дымку, и лишь одинокие огни окон напоминают о жизни внутри. Но есть и другая жизнь – снаружи. На высоте, где ветер гуляет свободно, а под ногами – лишь стекло и бетон, повисшая в пустоте звездная пыль мегаполиса.

Он не летчик, не космонавт, не канатоходец. Его рабочее место не имеет координат на карте, его офис – это вертикальная стена двадцатиэтажного гиганта, его стол – узкая доска, его стул – пустота. Он – промышленный альпинист. Человек, который одним движением карабина соединяет в себе отвагу первопроходца, точность хирурга и спокойствие философа.

Его труд невидим для тех, кто спешит по улицам внизу. Чистое окно, ровный шов на фасаде, сияющая на солнце рекламная конструкция – горожане воспринимают это как данность, как часть привычного ландшафта. Они не задумываются, что за этой данностью стоит чья-то воля, чье-то мастерство и чья-то ежедневная победа над страхом.

Эта книга – попытка заглянуть в тот мир, что раскинулся по вертикали. Мир, где веревка становится нитью Ариадны, ведущей сквозь лабиринт современных Фив; мир, где цена ошибки – жизнь, а награда – ни с чем не сравнимое чувство свободы и выполненного долга. Это история о том, как рождалась эта уникальная профессия в России, как из отчаянных энтузиастов-одиночек выросла целая индустрия – стальные нервы и невидимая паутина, скрепляющая наш стремительный мир.

Приготовьтесь оторваться от земли. Мы идем наверх.

-–

Глава 1. Кто они? Анатомия призвания

1.1. Не просто работа, а образ жизни

«Иду на вызов» – эта фраза в лексиконе промальпа значит нечто большее, чем «еду на работу». Это целый ритуал, начинающийся с кропотвой проверки снаряжения, растягивающейся на много часов в подвешенном состоянии между небом и землей и заканчивающейся специфической усталостью – не только физической, но и ментальной.

«Многие думают, что мы – неудавшиеся альпинисты, которым просто не хватило гор, – говорит Сергей, работающий в профессии более 15 лет. – Но это не так. Я, например, в горах был всего пару раз. Это другая история. Альпинист покоряет вершину ради себя, ради выброса адреналина. Наша задача – не покорять, а обслуживать. Наш главный враг – не стихия, а банальная невнимательность. Адреналин здесь – опасный спутник, от которого нужно избавляться. Нам нужна холодная голова и теплые руки».

Действительно, промальп – это профессия на стыке крайнего экстрима и рутинного ремесла. Один день ты можешь мыть хрустальные витражи элитного бизнес-центра, чувствуя себя почти медиатором между мирами, а на следующий – часами долбить перфоратором старую бетонную стену в пыли и грохоте, с головы до ног покрытый строительной смесью.

1.2. Портрет со статистикой

Кто же он, среднестатистический российский промальп? Если обобщать, то это мужчина (женщины составляют не более 2-3% от общего числа) в возрасте от 25 до 45 лет. Часто – со спортивным прошлым, не обязательно альпинистским. Подходят скалолазы, туристы, иногда даже бывшие военные. Реже – люди без какой-либо специальной подготовки, пришедшие «с улицы» и обучившиеся с нуля.

«Ко мне пришел парень, бывший менеджер по продажам, – рассказывает владелец небольшой клининговой компании Дмитрий. – Говорит, с ума схожу в этом офисе, по потолку хочется ходить. Я его отправил на обучение. Так он оказался одним из самых внимательных и аккуратных работников. Говорит, тут голова должна быть ясная, а там, в офисе, – каша. Высота его, видимо, прочистила».

Мотивации прихода в профессию разные:

· Свобода. Отсутствие начальника над душой, четырех стен, возможности самому планировать свой график.

· Заработок. Доход хорошего промальпа может быть в разы выше средней зарплаты по региону.

· Экстрим. Поиск новых ощущений, проверка себя на прочность.

· Случайность. Попал «за компанию», понравилось, остался.

1.3. Зона комфорта там, где ее нет

Главный парадокс профессии в том, что ее представители сознательно покидают зону комфорта, чтобы создать ее для других. Их работа – это непрерывный диалог с риском. И этот диалог ведется на строгом языке физики, правил и инструкций.

«Комфорт для нас – это не удобное кресло, – улыбается Анна, одна из немногих женщин-промальпов в Москве. – Комфорт – это когда все узлы завязаны правильно, веревка не перетерта, карабин закручен, а погода не обещает внезапного шторма. Это чувство полного контроля. Оно и есть та самая "зона", которую мы ищем на высоте».

-–

Глава 1. Кто они? Анатомия призвания (продолжение)

1.4. Физиология высотного труда: Тело на грани

Работа промальпа – это непрерывный вызов законам гравитации и человеческой биологии. Организм в таких условиях работает в режиме хронического стресса.

Дыхание и сердце. На высоте даже в 50-100 метров атмосферное давление несколько ниже, воздух разреженнее. Для нетренированного человека это незаметно, но при постоянной физической нагрузке организм вынужден компенсировать нехватку кислорода. Пульс у промальпа в состоянии покоя на высоте учащается на 15-20%. При активной работе (подъем груза, бурение) сердечно-сосудистая система работает на пределе. Именно поэтому абсолютным противопоказанием к работе являются любые проблемы с сердцем и сосудами.

Вестибулярный аппарат. Это – главный инструмент, который оттачивают годами. Постоянные раскачивания, изменение положения тела в пространстве, отсутствие стабильной опоры – все это требует идеальной работы внутреннего уха. Многие новички проходят через мучительный период «морской болезни наоборот», когда тошнит не от качки на море, а от нестабильности в воздухе. Тренируется это только практикой.

Мышцы и суставы. Работа промальпа статична. В отличие от бегуна или штангиста, здесь редко нужны взрывные усилия. Гораздо важнее – мышечная выносливость. Часы провисеть в беседке, упираясь ногами в стену, напрягая спину и пресс, чтобы сохранить положение для точной работы руками. Это колоссальная нагрузка на поясничный отдел, коленные и тазобедренные суставы. Профзаболевания номер один – остеохондрозы, артрозы, грыжи. Без постоянной силовой и функциональной подготовки (турник, брусья, плавание) карьера промальпа коротка.

Терморегуляция. Промальп работает в любую погоду. Летом раскаленный фасад превращается в сковородку, с которой испаряется вся влага из организма. Риск теплового удара огромен. Зимой при -20°C и пронизывающем ветре даже самая лучшая одежда не спасает от обморожения пальцев и лица. Работа в толстых перчатках снижает чувствительность, что смертельно опасно при работе с карабинами и узлами. Это – постоянный балансирование между перегревом и переохлаждением.

1.5. Психологический портрет: Глазами специалиста

Мы поговорили с клиническим психологом Мариной Воронцовой, которая несколько лет консультирует сотрудников одной из крупных высотных компаний.

«Люди, приходящие в эту профессию, – это не просто искатели острых ощущений, – утверждает Марина. – Чаще всего мы видим два основных психотипа».

Первый тип – «Аналитик». Это интровертированный, спокойный, дотошный человек. Его тянет на высоту не ради драйва, а ради возможности остаться наедине с собой и задачей. Он получает глубокое удовлетворение от идеально выполненной, четкой работы. Он скрупулезно проверяет снаряжение, мысленно проигрывает каждый свой шаг. Его главный страх – не высота, а собственная ошибка. Такой специалист крайне надежен, но может испытывать трудности в быстром принятии решений в нештатной ситуации.

Второй тип – «Тактик». Это экстраверт, часто с лидерскими замашками. Он хорошо чувствует пространство, свое тело и действия напарника. Он легко адаптируется к меняющимся условиям (внезапный ветер, смещение рабочей зоны). Его драйв – это решение сложных, нестандартных задач. Однако именно у таких специалистов чаще встречается «синдром непотопляемости» – зазнайство, пренебрежение мелкими правилами, убежденность в своей неуязвимости. Это самый опасный путь, ведущий к трагедии.

«Синдром бога» – это профессиональная деформация, о которой знают все, но о которой не принято говорить вслух. Чувство превосходства над «земными» людьми, ощущение себя «избранным», тем, кто прошел проверку высотой. В малых дозах это помогает поддерживать самооценку. В больших – приводит к роковой самонадеянности.

«Борьба с этим синдромом – одна из главных задач психологического климата в бригаде, – говорит Марина Воронцова. – Хороший бригадир всегда держит руку на пульсе и вовремя «опускает на землю» того, кто слишком зазнался. Помните, веревка не знает, кто ты – новичок или ветеран. Она рвется у всех одинаково».

1.6. Один день из жизни: От рассвета до заката

6:30. Подъем.

Алексей живет в пригороде.Его будильник звенит затемно. Сегодня большой вызов – мойка фасада бизнес-центра в историческом центре. На улице -12°C, обещают слабый ветер. Идеальные условия для обледенения веревок. Он заваривает крепкий чай, завтракает овсянкой – нужны медленные углеводы, которые дадут энергию надолго.

7:30. Брифинг на объекте.

Встреча с напарником,Игорем. Они работают вместе три года, понимают друг друга с полуслова. Бригадир проверяет допуски, проговаривает план работ, отмечает на схеме зоны повышенной опасности – острый карниз, стеклянный козырек над входом. Обсуждение занимает 20 минут. Никакой спешки.

8:15. Подготовка снаряжения.

Они раскладывают все на расстеленном брезенте.Две основные веревки, две страховочные, спусковые устройства, карабины, зажимы. Лебедка для подъема бадей с водой. Каждый метр веревки пропускается через пальцы – поиск потертостей, узлов, невидимых глазу повреждений. Проверка – это ритуал, медитация. Молча. Никакой музыки в наушниках, только свист ветра и собственное дыхание.

9:00. Закрепление.

Они поднимаются на крышу.Найти надежные точки анкерного крепления – отдельное искусство. Иногда приходится устанавливать собственные анкерные точки, просверливая бетон. Холодный металл обжигает пальцы. Первые карабины щелкают с характерным, уверенным звуком.

9:30. Первый спуск.

Алексей первым отдает поясной карабин и шагает в пустоту.Первые секунды свободного падения – самые страшные и самые прекрасные. Потом веревка натягивается, и начинается плавный спуск. Сердце колотится где-то в горле, но руки делают свою работу автоматически. Он спускается до своей рабочей отметки. Игорь остается наверху, его задача – страховать и управлять коммуникацией.