Розарий мой памяти. Записки княжны Валентины Щербатовой

Valentina Scherbatoff

Rosario della mia memoria. Appunti della principessina Valentina Scherbatoff (Ščerbatova)

© Елена Скаммакка дель Мурго, перевод, 2024

© Михаил Талалай, научная редакция, комментарии, подбор иллюстраций, 2024

© ООО «Старая Басманная», 2024

Семья, церковь и (утраченная) Родина

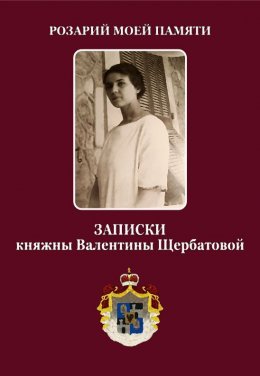

Княжна Валентина Щербатова перед венчанием, Флоренция, 10 июня 1923 года

Княжна Валентина Сергеевна Щербатова (1898–1985), в замужестве Володимерова, писала публикуемые нами заметки в Риме в середине 1970-х годов.

Родившись в Москве, она бежала со своей Родины, охваченной Гражданской войной, во Францию, венчалась в Италии, во Флоренции, затем снова жила во Франции, скиталась, вслед за семьей, по Европе, обеим Америкам и даже Африке.

В 1970-е годы ее жизненный маршрут подходил к концу, и ей казалось важным изложить основные его вехи. Возможно, на воспоминания ее настроила и вся обстановка последнего жилья: Валентина Сергеевна напоследок поселилась в доме русской церкви в Риме, на via Palestro. В 1920-е годы эмигрантский приход переделал палаццо, принадлежавший первоначально Чернышевым: на нижнем этаже устроили большой церковный зал (этим занимался архитектор князь В. Волконский), а другие два этажа отвели под квартиры. В одной жил настоятель, другие сдавали. Но не всем, а только прихожанам.

В церковном зале разместили утварь посольского храма, который в прошлом перемещался с одного адреса на другой, вслед за самим императорским посольством в Риме. В различных уголках палаццо нашли свое место бюсты последней царской семьи, русские пейзажи, портреты благодетелей. Это был воистину уголок старой России, даже с ее запахами – не только церковного ладана, но и борща, блинов, душистого чая.

Мемуаристка пишет, что ей очень повезло: «Ко мне на помощь пришли Вышние силы, и мне улыбнулась удача: в палаццо на улице Палестре, где находится наша церковь, только что освободилась маленькая квартирка, которую я сразу взяла». Ей необыкновенно нравилось и соседство храма, буквально за стеной, и царивший тут особый русский дух.

Полагаем, что он вдохновлял ее, как и полагается духу, при написании воспоминаний. Излагала же она их, как подобает русской аристократке, по-французски.

Для кого же писала Валентина Сергеевна публикуемые нами страницы? Как это обычно делается, в первую очередь – для семьи, для детей и внуков. И тут расчет оказался точным: внуки сберегли рукопись. Более того, одна из внучек, Александра (в обиходе Ася), написанный по-французски текст перевела на итальянский и опубликовала свой перевод в форме самиздата. Внуки называли Валентину Сергеевну «Babù», с ударением на последний слог (явно усеченное от русского «бабушка») и это семейное прозвание попало в титул публикации Александры: «Бабу была гранд-дамой»[1].

Другая внучка, Ирина Сергеевна Володимерова, в замужестве Марони, жительница Рима, сохранила, кроме мемуаров «Babù», также и семейные фотографии. При подготовке нашей книги мы пользовались именно ее домашним архивом, за что выражаем ей искреннюю благодарность.

Однако княжна Валентина писала не только для членов своей семьи. Более того, думается, что по большому счету она писала не для них, а для своих соотечественников, компатриотов.

В самом деле, любовь к Родине – красная нить ее повествования, она проходит через эпизоды Первой мировой и Гражданской войн, через послереволюционное Русское зарубежье, через церковную жизнь. Православная Церковь при этом становится ипостасью утраченной Родины – обратите внимание на воодушевление эмигрантов, строивших, вместе с Валентиной, храм в Аргентине.

Именно к соотечественнику обращено послание автора в кратком предисловии: «Любезный читатель, этот рассказ – о жизни русской княжны, прожитой в основном вне России». Думаем, что мемуаристка полагала, что ее «любезный читатель», как и она, будет пребывать вне России – тогда, в середине 1970-х годов советский строй представлялся монолитным, вечным. Ей не было суждено увидеть падение этого строя и триумфальное возвращение эмигрантской литературы на Родину…

Закономерно, что сначала в новой России узнали сочинения ее отца, князя Сергея Александровича Щербатова (имение Нара, Московской губ., 1875 – Рим, 1962). В диаспоре его уже знали неплохо, благодаря блестящим мемуарам «Художник в ушедшей России» (Нью-Йорк, 1955, переиздано в Москве в 2000 г.).

Сергей Щербатов – образованный аристократ, Рюрикович, выпускник Поливановской гимназии, затем истфака Московского университета, богач, меценат. Ему всегда был близок популяризаторский жанр, общественная деятельность, культуртрегерство. Он и сам – художник, учится в мюнхенской Академии изобразительных искусств, а также у Леонида Пастернака и Игоря Грабаря. Он сближается со своими петербургскими коллегами, организует выставки, разного рода журналы, строит в Москве Щербатовский особняк, задумывая его не как свой личный дом, не как городскую виллу, а как общедоступный музей частных собраний. Он знаком с самыми лучшими художниками той поры, тесно с ними общается, и это общение стало основой его главной книги «Художник в ушедшей России».

В вынужденной эмиграции Сергей Александрович продолжает свои труды в сфере искусствознания, углубляет свои познания русской иконописи, став одним из основателей парижского общества «Икона». Он пробует свое перо не только как критик и мемуарист, но и как писатель. Известно, что он являлся автором большого романа «Анахронизм», повестей в двух сериях: «Гримасы жизни» и «Психологические этюды», поэмы в стихах – «Фантазия» и двух сборников стихов. Все это, за исключение поэмы «Фантазия», еще не издано, так как не найдено… Ему также принадлежит цикл очерков в эмигрантской периодике рубежа 1950–1960-х годов, где история человечества, начиная с первобытных времен и кончая современностью, представлена как история человеческого духа, выраженного в зримых художественных формах, преимущественно живописных. Из могучего потока европейской культуры эссеист избрал отдельные, для него самые символичные фигуры: Веласкес, Беато Анджелико, Микеланджело, Дюрер, Джорджоне, Пуссен, Делла Франческа и пр.[2] В этом цикле Сергей Александрович выступает уже не как традиционный искусствовед, а как мыслитель.

Собственное художественное творчество князя, вне сомнения, было высокопрофессиональным, однако его картины разошлись по частным собраниям и еще ждут своего выявления и изучения. Щербатов-художник, как и Щербатов-писатель нам еще неизвестен.

Его жена Полина Ивановна, урожд. Розанова (Кашира, Тульской губ., 1882 – Рим 1966) – из семьи чиновников (с мифологизированным крестьянским происхождением: «княгиня-баба»), женщина самых высоких достоинств, всеми признанная красавица, ее портреты писали Серов и Суриков. При этом, по свидетельству Валентины, ее слабостью были азартные игры, и уже в эмиграции она проиграла в карты все семейное достояние, однако, будучи особой недюжинной, она задействовала свои таинственные способности ясновидящей и стала прилично зарабатывать как гадалка.

И тут мы вступили в область семейной тайны. Сергей и Полина венчались в 1904 г., Валентина, однако, родилась шестью годами ранее. Согласно церковной метрической книге, для Сергея и Полины это был первый брак. В публикуемых воспоминаниях Полина называется второй женой. Имя первой, не венчанной жены отца, т. е. настоящей матери мемуаристки, долгое время нам не удавалось узнать. Поразительно, но его не знали и потомки Валентины.

Тайну удалось разгадать – в результате кропотливых поисков в архивах – нашим московским коллегам из издательства «Старая Басманная». Оказалось, что у князя Сергея, очевидно, во время его учебы в Мюнхене, существовала долгая связь с австрийкой Розалией Шиндлер, в результате которой на свет появились две девочки – Валентина, в 1898 г., и Татьяна, в 1901 г. По каким-то причинам Сергей Александрович не желал узаконить эти отношения, а вскоре он встречает Полину Розанову и венчается с русской красавицей.

Самые первые воспоминания мемуаристки относятся именно к Розалии Шиндлер, оставшейся в тексте безымянной: это эпизод на мюнхенском вокзале и следующий, травмирующий сюжет – расставание, через адвоката, и с натуральной матерью, и с отцом и отправка девочек заграницу, в Тироль.

События с сестрами развивались так. За год до венчания с Полиной, в 1903 князь все-таки признает официально свое отцовство, а затем, в 1905 г. заключает с Розалией Шиндлер соглашение, по которому она передавала Валентину и Татьяну на воспитание чете Щербатовых. Вероятно, по настоянию Полины, с ее «необузданным чувством ревности» (слова Валентины), две девочки покидают Россию, проводят целые десять лет в заграничных пансионах и школах и возвращаются в Москву только накануне Первой мировой войны – уже как княжны Щербатовы, так как к тому времени Сергей Александрович исхлопотал для них официально право на титул и фамилию[3].

В Москве Щербатовы остаются совсем недолго: они покидают Родину в 1919 г., и таким образом русская княжна из своих 87 лет жизни живет в России только десять. Другие 77 лет пришлись на Францию, Италию, обе Америки, Африку…

Перед нами – не только картины утраченной Родины и ностальгии по ней, утоляемой через Церковь. Много внимания, понятно, отведено семье – отцу, приемной матери, сестре Татьяне (уехавшей в Польшу и исчезнувшей с горизонта повествования). Затем муж – белый офицер Игорь Володимеров, с которым она связала свою жизнь, без особого аффекта: так хотела ее ближайшая подруга, она же сестра Игоря. Затем – дети и соответственно отчаянные поиски заработка – сиделкой, компаньонкой, няней. Муж почти отсутствует в деятельной жизни Валентины: он годами болеет и лечится в Швейцарии, пропадает на европейских войнах, ищет и не находит работу. Ему мемуаристка приписывает драматическую ошибку – маниакальное стремление уехать из послевоенной, якобы «красной», Италии ради Аргентины, а затем из Аргентины ради Южной Африки. В то время как Валентина вернулась в милую Италию, где жили ее родители и ее дети, Игорь, несмотря на ее «настоятельные просьбы остаться навсегда жить» с ними, в Европу так и не вернулся.

На первый план выходят дети и внуки. Но для Щербатовой ее семья – это не только они, это и многочисленные русские аристократы-эмигранты, с которыми у нее родственные связи: Трубецкие, Кочубеи, Осоргины. И эта разбросанная по белу свету «расширенная» семья тоже в какой-то степени заменяет Россию – нет Родины, но есть родственники.

Валентина Сергеевна скончалась жарким римским летом 1985 года, в одиночестве, в том же церковном доме на via Palestro. На похороны прибыли дети, внуки. Отпевание было легко организовать: тело покойной перенесли со второго этажа здания на первый, где – домовая церковь.

Погребение прошло на некатолическом кладбище Тестаччо, где уже покоились ее отец и приемная мать.

Воспоминания княжны Щербатовой не имеют заголовка, и для него мы выбрали образ розария, то есть четок: она использует его в заключении, при этом бусины, узелки розария – это суть главы ее жизни. Самим этим главам мы тоже придали новые названия, основанные на географии и хронологии жизни мемуаристки.

При подготовке материала нам оказали помощь: священники о. Георгий Блатинский (Флоренция) и о. Сергий Воронин (Рим), Ирина Володимерова (Рим), Юлия Гавриленко и Геннадий Подбородников (Москва), Ирина Трубецкая (Bethesda, Мэриленд, США).

Особая благодарность – Елене Скаммакка дель Мурго, бескорыстно взявшей на себе сложный труд переводчика.

Михаил Талалай,

август 2024 г.,

Милан

Предуведомление

Мои воспоминания есть не что иное, как описание некоторых эпизодов из моей биографии, пережитых мною в разные периоды, и не претендующие ни на литературный, ни на исторический труд.

По сути дела, перед вами – мой дневник, не имеющий ничего общего с историей России и историей ее эмиграции.

…Я не очень хорошо помню мое детство, но ряд событий из него я все-таки описываю в первых главках. В целом моя жизнь, как вы сможете сами в этом убедиться, была насыщенной, яркой и весьма переменчивой.

Вам на суд представляю, мой любезный читатель, этот рассказ – о жизни русской княжны, прожитой в основном вне России.

Герб князей Щербатовых

Мюнхен, 1903

Неторопливая серая людская толпа шла по вокзалу в Мюнхене. Хорошо помню, как я цеплялась за тяжелую юбку моей кормилицы, медленно поднимавшуюся по вокзальной лестнице и державшую на руках мою новорожденную сестричку. Я тоже медленно переступала ступени, постоянно отвлекаясь на толпу вокруг меня: мне было всё очень интересно.

Одной рукой я держалась за юбку кормилицы, а в другой у меня была клетка с моим зеленым попугаем. Лестница была очень крутой, но я не переставала смотреть по сторонам на людей, хотя не должна была это делать: ведь я могла упасть. И вдруг мой взгляд остановился на маленьком, горько плачущем мальчике, не хотевшем расставаться со своей мамой. Он никак не мог оторваться от последних материнских объятий и поцелуев, в то время как другая женщина пыталась его оттащить. Я остановилась, желая посмотреть, чем закончится эта грустная история, и вдруг поняла, что стою одна в гуще теперь уже торопливой толпы, бегущей к своим поездам. Моя кормилица просто не заметила, что я больше не держалась за ее юбку. Я была в отчаянии…

Вдруг ко мне подошел высокий мужчина в огромном берете и с большими усами. Я стояла и тихо плакала: он же отвел меня в комнату с дурным запахом, где находились другие люди, которые сразу же уступили мне место. Сев, я продолжала плакать… У меня была красивая английская прическа, мои светлые кудри падали мне на плечи, карие глаза грустили. Сидя на стуле, плача, я болтала ногами, а в руках всё держала клетку с попугаем. Что же мне делать? Кто спасет меня?

Прошло совсем немного времени (хотя мне показалось, что прошла целая вечность), дверь открылась и в комнату вошла моя maman. Она пришла за мной с моей кормилицей, которая тоже плакала от того, что меня потеряла.

Я сразу же успокоилась. Ведь я была уверена, что maman меня найдет и придет за мной! Я радостно спрыгнула со стула, не уронив клетку с попугаем, и завернулась в теплую мамину шубу.

Южный Тироль, 1905

Однажды maman[4] повезла меня в экипаже куда-то далеко. И вот мы останавливаемся перед большим зданием, входим в просторную квартиру в сопровождении слуги, который нас провожает до большой гостиной, где нас очень формально встречает незнакомый мне мужчина в больших очках.

Maman что-то долго обсуждала с этим господином, который в действительности являлся ее адвокатом. Он, приподняв меня, поставил на свой письменный стол. Я не могла понять, как себя вести, стоя на столе, и что, собственно, эти взрослые люди от меня хотят. Незнакомец долго изучающе смотрел на меня, а затем принялся быстро что-то писать, улыбаясь. Из всего этого я только поняла, что являлась предметом их споров, и от этого мне стало не по себе. Maman постоянно громко что-то ему говорила. Но, в конце концов, они пришли к какому-то соглашению, и на прощание адвокат погладил меня по моей белокурой головке.

Дома maman горько плачет: она взволнована и ее речь невнятна. Вдруг она отводит меня в сторону и начинает говорить со мной таким серьезным тоном, как будто я уже взрослая. Меня это порадовало, но я плохо понимала ее речь: ведь мне было всего шесть лет.

«Моя дорогая доченька! Ты с твоей сестрой должны проделать долгий путь. Там, куда вы поедете, ты должна стараться вести себя очень хорошо, следи за твоей сестрой и благодари за всё тех людей, которые будут тебе помогать, никогда не задавая лишних вопросов».

В те далекие времена именно так воспитывали детей в семье.

Через минуту в комнату зашла незнакомая темноглазая брюнетка, с обаятельной, белозубой улыбкой, которая без объяснений повела меня и моя сестру в экипаж.

Ситуация в Москве тогда была грустной, безумной, полной странных людей со своими радостями и скорбями. Отец решил отправить нас заграницу. Слышались частые гудки паровозов, виднелся их белый и черный дым, грохотал железный шум приезжающих поездов, а люди, как призраки, ходили по перронам со своим багажом. Еще с тех времен я ненавижу железнодорожные вокзалы и все эти переезды.

Невольно оказавшись в этой непростой ситуации, я, маленькая, боялась, что никто не согреет мое окаменевшее от недетских проблем сердечко, не даст мне немного ласки и нежности!

Симпатичная незнакомка зашла вместе с нами в спальный вагон, расположившись в купе напротив меня и моей маленькой сестрички. Она с улыбкой доставала несколько игрушек, как вдруг в купе вошел наш отец[5] в меховой шапке, в сопровождении дамы, которую нам представил как свою сестру Машеньку[6]. Эта полная женщина была вежлива с нами, вынув перед нами стопку открыток с красивыми пейзажами. Помню, что из всех я выбрала одну, с изображением пустыни на закате и с верблюдом на первом плане. Эта открытка у меня хранилась много лет, вызывая нежные воспоминания о том времени. Потом вдруг наше купе опустело и в нем больше не оказалось ни нашего отца, ни тети Машеньки.

Осталась с нами только та симпатичная женщина, попросившая называть ее Алей. Она служила у тети Машеньки гувернанткой ее детей, и она была швейцаркой родом.

У моего отца было три сестры, двух из которых я полюбила[7]. Тетя Мария Новосильцева, обожаемая моя тетушка Машенька, полная и с добрым лицом, именно она нас с фройляйн Алей и посадила на отъезжающий из Москвы поезд.

Тетя Машенька тоже жила в нашем дворце Щербатовых, доставшемся ей по наследству от ее отца[8]. Нашей ветви Щербатовых принадлежало огромное имение в Екатеринославе[9].

Мой дед[10] был городским головой Москвы, всеми очень любимый за его доброту и широту души. У тети Марии (Машеньки) было два сына и три дочери[11], намного старше меня, которых, к сожалению, я видела редко.

Мой отец – единственный мальчик в семье Щербатовых. У бабушки по отцовской линии[12] было восемь детей: одна из дочерей, Ольга, умерла от черной оспы, а три мальчика скончались в младенчестве.

Мы очень полюбили нашу гувернантку Алю, которая всю свою жизнь прожила в семье тети Машеньки и умерла в Париже. Наш отец поручил ей сопровождать нас с сестрой до Мерана[13]. Там, в Южном Тироле жила пожилая женщина, вырастившая оставшуюся в детстве сиротой Алю как свою родную дочь. До сих пор помню длинную черную косу фройляйн Али, достававшую ей до пят, когда она лежала на кушетке напротив нас с сестрой.

Поезд мчался, а я всё смотрела на ту открытку с верблюдом. Я спросила у Али: «Куда мы едем?» Фройляйн ответила мне: «Далеко, но в очень красивое место». И предложила мне шоколадную конфетку. Я ее сразу же отблагодарила, как мне и велела делать перед отъездом maman.

Наша фройляйн была милой, вежливой, почтительной, но не всегда; она могла быть покорной и в то же время агрессивной, справедливой и не совсем, нежной и чуть жестокой. Помню один случай, когда я ее ослушалась: она меня догнала в саду и отхлестала веткой крапивы по ногам. Было очень больно! Ноги у меня сильно затряслись, но всё же я опять от нее убежала, а она опять меня догнала, и еще раз, сильнее, отхлестала крапивой. Вернувшись в свою комнату, я упала от боли и усталости в мое кресло. За непослушание меня закрыли в темной комнате. Я вся дрожала от страха и от ударов крапивы. Из ночной темноты комнаты мне причудились приведения снаружи, в дрожащих высоких деревьях. Но, к счастью, небо было ясным: подняв выше глаза, я увидела прекрасный лунный свет и саму луну, такую спокойную, ясную, вокруг которой плыли небольшие облачка. Я успокоилась, наблюдая, как прекрасная луна то исчезала за облачками, то опять появлялась. Это была своего рода приятная игра для меня. Я никогда прежде не видела луну так поздно ночью. Казалось, что всё происходящее со мной нереально: эти опухшие от крапивы ноги, мои душевные страдания и такая красивая, ясная луна…

…У меня всё теперь новое: кровать и игрушки, которые я очень полюбила. Из России я привезла с собой только мою любимую куклу Маргариту, которую мне подарили, когда мне исполнилось четыре года. У нее были длинные волосы, которые можно было подолгу расчесывать. (Несколько лет спустя моя дочь Татьяна[14] назовет свою первую куклу тоже Маргаритой – в честь моей первой куклы, о которой я ей не раз рассказывала.)

Почтовая открытка с видом курортного променада в Меране, нач. XX века

Гостиница «Вилла Элизабет» в Меране, нач. XX в. Из книги: А. Pixner Pertoll, Ins licht gebaut. Die Meraner Villen, Bozen: Raetia, 2009

Почтовая открытка с видом Зайс/Сиузи, нач. XX века

Гостиница «Доломиты» в Сиузи, нач. XX в. Из собрания семьи Релла-Наве (совр. владельцев)

Наша просторная комната в гостинице «Вилла Элизабет» в Меране имела длинный балкон, где гирляндами висели глицинии и желтые розы: даже сегодня я помню запах тех прекрасных роз. Там всё было очень красиво.

К сожалению, фройляйн Аля, как и всё наше прошлое, однажды исчезнет. Она уедет от нас, вернувшись к тете Машеньке в Россию, в то время как мы с сестрой останемся в Южном Тироле с новой гувернанткой, которую мы звали по-французски тетей – «тант Мари» – и с молодой немецкой фройляйн[15], занимавшейся нашими бытовыми проблемами. Так мы прожили целых девять лет с «тант Мари» и с многочисленными фройляйн, которые у нас часто менялись. Конечно, в этом не было ничего трагического, но всё же маленькой девочке пришлось получить немало психологических травм. Недостаток родительской любви и нежности в детстве – это серьезная психологическая проблема для детей, порождающая немалые комплексы, остающиеся у взрослого человека на всю жизнь, мешая ему идти уверенно по жизни и реализовываться. Они как рубцы, засевшие глубоко в твоей душе, которые невозможно удалить или вычеркнуть из памяти.

Наша гувернантка «тант Мари» обнаружила симпатичное село Смузи[16], расположенное на тысяче метров над уровнем море на горных склонах близ Больцано, в Южном Тироле. Для того, чтобы туда добраться, необходимо было ехать поездом «Меран – Боцен[17]». Сойдя с поезда, мы сели в большой дилижанс, запряженный четырьмя лошадьми, с высоким сидением, который повез нас по крутым горным дорогам от Понте-Гардена, через Кастельротто[18]. В тишине долины Сиузи слышался лишь хлест вожжей да гудки экипажей. Все жители этого села любили выходить на центральную площадь, чтобы посмотреть на вновь приезжих. Времена меняются, и сегодня здесь по проложенным после войны дорогам ходит комфортабельный автобус.

Первый раз я приехала в Сиузи, когда мне было 7 лет, остановившись в гостинице «Dolomiti», в корпусе, расположенном прямо в лесу. В Сиузи в свое время приезжали на отдых король и королева Саксонии со своими детьми[19]: мальчиком 12-ти лет и двумя девочками, с которыми мы с сестрой иногда играли вместе в лесу. Королевская семья тогда остановилась в гостинице «Salego». Именно с тех пор я и мои дети полюбили отдыхать в этих чудесных местах. Слава даже в наше время туда приезжает из Аргентины, где он теперь постоянно проживает (я пишу это в 1976 году).