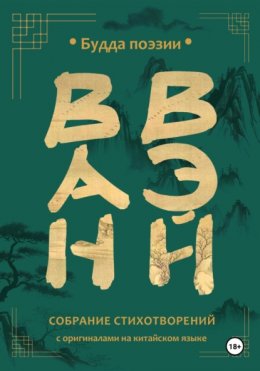

Ван Вэй. Собрание стихотворений

©А.Л. Мавандуйский: переводы, вступительная статья, примечания, оформление, 2025

Для связи с переводчиком и составителем: [email protected]

Вступительная статья

Раскрывая томик китайской поэзии, каждый станет искать в нём что-нибудь своё, особенное – но чьи ожидания обманутся от встречи с поэтическим миром, который оставил нам Ван Вэй, классик «Золотого века» эпохи Тан? У него – и образ отшельника, что вглядывается в холод осенних гор или перебирает струны гуциня в бамбуковой роще; и размышления о бренности бытия под стрекотанье ночного сверчка; и зарисовки удалой жизни воина на границе; и трогательные сцены расставания с другом на речной пристани. Он не был ни настоящим философом, ни в полном смысле отшельником, ни романтическим бунтарём, круто поменявшим свою чиновничью жизнь, но сумел вдохновить многие поколения чувствующих так же поэтов и художников, в том числе за пределами Китая. Знаменитый в особенности пейзажными стихотворениями, Ван Вэй мог передать душу пейзажа или иной наблюдаемой им картины и объяснить через её посредство душу человека, делая это в прозрачной и ясной манере, которая приводила в восхищение современников и стала одним из образцов стиля. Порой не столько лирические, сколько философские, исторические, географические, его стихи выказывают дисциплину мысли и точность описаний, представляя нам документ эпохи, интересный как для любителя поэзии, так и для исследователя.

Современники запомнили его как человека многогранного дарования – поэта, художника, каллиграфа, музыканта. В зрелые годы он проявил себя и как литератор в широком смысле, автор трактатов. Его поздняя поэзия насыщена буддийской философией, подчас с оттенками полемики. Не только в поздних, но и в ранних текстах Ван Вэй обнаруживал яркий ум и широчайшую эрудицию. Таланты его вообще открылись рано: приехав в столицу в 15 лет как сын провинциального чиновника, уже к 19 он, благодаря искусной игре на лютне, поэтическим способностям и остроумию стал вхож в аристократические дома и познакомился с членами августейшей семьи. Всего через пару лет успешно прошёл высший императорский экзамен и был назначен руководителем придворной музыкально-танцевальной труппы. Рассказывали, что, глядя однажды на картину, изображавшую исполнение музыки, Ван Вэй точно определил по запечатлённым позам музыкантов название исполняемой пьесы, её часть и даже номер такта. Если считать это анекдотом, то он имел под собой почву.

В его произведениях проглядывает деликатный, впечатлительный, вдумчивый и добрый характер, присущий столь одарённым людям. И было закономерным, что всю жизнь Ван Вэй углублялся в буддийскую веру, «врастая» в неё – быть может, даже пришёл бы к монашеству, отпусти ему судьба ещё несколько лет. Как бывает у глубоких художников, имелась в палитре личности Ван Вэя и некоторая двойственность, контраст: любовь к медитативному уединению соперничала с невозможностью отказа от чиновничьей стези; а порядочность и ответственное отношение к службе не помешали подпасть под влияние, а возможно и посулы, мятежников, изменив законному государю, итогом чего стало раскаяние и ещё больший уход в себя.

Становясь с течением лет всё более знаменитым поэтом, он сам когда-то перестал считать поэзию, да и вообще слова, хорошим способом передачи смыслов:

- …Вздор говорят, что был в прошлой жизни писакой —

- Был я художник в прежнем своём воплощенье…

(«Случайные стихи», ч.6)

Его прижизненная слава художника была, пожалуй, не менее велика. Он вошёл в историю создателем новой техники живописи тушью; ему приписывают основополагающие трактаты «Тайны живописи» и «Рассуждения о живописи». В каллиграфии Ван Вэй превосходно владел как уставным, так и скорописным почерком. Говорили, что его художественная каллиграфия не менее прекрасна, чем его картины. Императорская коллекция, описанная в эпоху Сун, насчитывала 126 его картин на свитках шёлка: это были виды гор, рек, дорог, переправ, заснеженных перевалов, усадеб и павильонов, деревенских рынков, купеческих караванов. Были портреты чань-буддийских наставников, архатов, учеников Будды, а ещё поэта Мэн Хаожаня, декламирующего стихи. Ван Вэй расписывал не только шёлк, но и стены монастырских двориков и особняков знакомых. Оригинал «Картины Ванчуаня» – панорамы любимой усадьбы поэта и её окрестностей – был написан им на стене местного храма. Пейзаж тушью на шёлке «После снега на берегу реки», оригинал которого приписывают Ван Вэю, изображает величественную перспективу, увенчанную справа заснеженным горным пиком. От него к центру картины спускаются всё более близкие к зрителю планы – река, холмы, деревья, корабль, домики и, наконец, в самом низу две крошечные, но хорошо различимые человеческие фигурки, мирно болтающие, встретившись на улице. Эта последняя деталь отвечает представлению о человеке как неотъемлемой, но всё же микроскопической части естественного мира. Другие пейзажи, по словам современников, показывали фантастические зрелища извилистых, поросших соснами гор и потоков, окутанных плывущими облаками причудливых форм – знак духовной свободы художника.

Прискорбно, что до нас не дошло ни одного подтверждённого живописного подлинника Ван Вэя – лишь пара десятков поздних копий, которые, скорее всего, не являются точными (есть, например, несколько мало похожих друг на друга «копий» «Картины Ванчуаня»). Оригиналы из императорского собрания утрачены или разошлись по неизвестным коллекциям; не сохранились и каллиграфические работы; а что уж говорить о фресках. Соприкоснуться с его талантом нам позволяет литературное наследие, благо что в китайской культуре оно хранится наиболее бережно; только вот объём того, что удалось посмертно собрать младшему брату Цзиню, весьма невелик – всего около 430 произведений (правда, Цзинь уверял императора, будто бы это лишь десятая часть); а если исключить те, чьё авторство вызывает сомнения у исследователей, останется приблизительно 370. Несмотря на это, Ван Вэй причислен к блестящей плеяде поэтов «Золотого века» в одном ряду с Ли Бо и Ду Фу, которых он в свои годы даже затмевал известностью.

Непременно обращает на себя внимание его религиозно-философское мировоззрение. Оно было основано на сочетании древней даосской традиции, что коренилась в сознании практически всех китайцев, с убеждениями буддийской религии, усвоенной ими в первые века нашей эры, но тоже основательно. Согласно почвенной доктрине даосизма, вся «тьма вещей» – элементы природы, человек, мир его идей и чувств, общественные явления – есть одно безымянное Единое, движимое единым Путём, тонкое совершенство которого надлежит постигать духовным зрением («можно постичь, но нельзя увидеть»). Не бороться с этим путём, что предначертан всем природным силам, но уловить его – вот ключ к овладению ими, как и смыслом собственной жизни, ведущий к удовлетворению и гармонии. На богатой традициями и ритуалами даосской почве в 3-5 веках н.э. прижился буддизм направления Махаяны, чьи представления и практики настолько хорошо соответствовали даосским, что Будду даже начали называть «воплощением Дао» и чуть ли не путать с Лао-цзы, причём буддизм эффективнее отвечал на тогдашние духовные запросы. Здесь он подвергся заметной китаизации, как и всё, что переносилось на китайскую почву: была создана и распространилась по Восточной Азии не имевшая аналога в Индии школа чань. Впитав в себя даосский дух первых адептов и переводчиков сутр, она проповедовала интуитивную спонтанность и естественность (стремясь к просветлению, не думать о просветлении, а предоставить сознанию свободу), передачу смысла вне слов, пренебрежение учёными спекуляциями, необязательность монастырской жизни; поощряла созерцательное единение с природой. Иероглиф чань, известный нам в японском произношении как дзен и означающий «алтарь, престол», приобрёл новую функцию: стал аппроксимировать звучание санскритского термина дхьяна – «созерцание, медитация». Именно созерцательный буддизм пришёлся по душе тем, кто был больше склонен к медитативно-мистическому даосизму, чем к социальному, этизированному конфуцианству. Что касается последнего – вообще-то, всякий чиновник того времени, каким был и Ван Вэй, пройдя через горнило подготовки к государственным экзаменам, а затем поступив на службу императору и стране, просто обязан был быть конфуцианцем, когда дело касалось общественного служения, в соответствии с самой сутью высшего образования и системы управления. Но возвратившись в частную обстановку, сняв чиновничий халат и шапку, он мог преобразиться в даоса, ищущего эликсир бессмертия, или в читающего сутры буддиста. В произведениях Ван Вэя обильно выражены буддийские мотивы, иногда встречаются и даосские, однако очень мало конфуцианских идей, над которыми он иногда и подтрунивает.

С 28 лет он проходил длительное посвящение в чань-буддизм под руководством наставников из господствовавшей южной ветви, но сам себя не приписывал исключительно к чань, почитая все школы. Ещё с детства это направление духовного развития было предопределено Вэю, так как сама его мать ревностно исповедовала эту религию, к чему приучила и сыновей. Когда наступило совершеннолетие, и нужно было выбрать второе имя, Вэй не случайно взял себе иероглифы Ма Кит (в современном произношении Мо Цзе): сочетание Вэй-Ма-Кит было транскрибированным именем Вималакирти, легендарного бодхисаттвы-мирянина. Ван Вэя часто упоминают как Ван Моцзе, да и сам он подписывал так свои работы. Позже он навсегда получит почётное прозвище «Будда поэзии» – не только признание величины таланта и роли буддизма в его творчестве, но и намёк на спокойную, мягкую силу его стихов. Для полноты стоит добавить, что по названию последней должности, которую Ван занимал, он получил в конце жизни прозвище Ючэн.

Наблюдательность живописца, сопричастность и эмпатия, любовь к природе и к естественной, бессуетной жизни; прозрачная выразительность, деликатно передающая глубинные идеи – всё это замечательные свойства и самой личности Ван Вэя, и его поэзии. Осмысление и оценка её совершались как при жизни поэта, так и в последующие века. В сборниках эпохи Северная Сун он занял прочное положение в четвёрке величайших классиков прошедшего танского времени, вместе с Ли Бо, Ду Фу и Мэн Хаожанем. Вот некоторые из высказывавшихся тогда оценок:

Изящество манеры Ючэна … – кристально ясное, словно текущий вдаль чистый ручей.

поэт и исследователь творчества Сыкун Ту

Ван Вэй имел незаурядный талант, был особенно искусен в написании пятисложных стихотворений, и в своё время ему не было равных. Едва он откладывал кисточку, все читали написанное.

историческая энциклопедия «Зерцало библиотеки»

Если вы хотите писать ясную, глубокую, свободную и лёгкую поэзию, вам следует почитать… <пять имён, в их числе Ван Моцзе>.

сборник бесед «Нефритовая пыль поэта»

Ван-ючэн подобен лепестку лотоса в осенней воде, с улыбкой гонимому ветром.

там же

Вкушая поэзию Моцзе, чувствуешь в ней живопись; разглядывая живопись Моцзе, видишь в ней поэзию.

поэт Су Ши

Последняя цитата стала особенно известной – ведь и правда, нечто важное живёт в стихах Ван Вэя за пределами слов. Недаром особенно удачно реализовались в них пейзажные приёмы. Как известно, и чань-буддисты, и даосы утверждали, что никакие слова не адекватны для передачи истинного смысла (сказано ведь в самом начале Дао-Дэ-цзин: «Если именем можно назвать, это не постоянное имя»). Но всё-таки при помощи слов, как бы рисуя ими картины, или даже – снимая фильм, Ван Вэю удавалось гармонично смешивать визуальный, звуковой и тактильный пласты:

- Когда в предгорьях дождик перестал,

- В вечернем небе задышала осень,

- Луна сияла яркая меж сосен,

- Вода из родников лилась со скал…

(«Осенние сумерки в глуши»)

- …А на тропе, без всякого дождя,

- Влажна от красок зелени одежда.

(«Средь гор»)

Что замечательно, в таких картинах часто передаётся и сама психологическая суть изображаемой сцены, соотносимая с эмоциями человека. Тогда стихотворение приобретает созерцательность, направленность на постижение объекта внутренним зрением, общение с ним созерцателя. В «Возвращении к горе Суншань» поэт неторопливо подъезжает к месту будущего затворничества и – то ли сам входит в общий медитативный ритм с вечерней природой, то ли природа подлаживается под его умиротворённое состояние:

- …Лошадь повозку влечёт размеренным шагом,

- Струи речные вторят моим помышленьям,

- Птицы одна за другой слетаются в гнёзда…

Созерцание не предполагает отстранения. Когда стихи Ван Вэя кажутся отстранёнными – это деликатная сокрытость чувств, которые он, чем-то похожий на чаньского наставника, предлагает читателю обнаружить в самом себе:

- Пруд по весне – полноводен, глубок и широк.

- Время пришло – уплывает лёгкий челнок.

- Стянутый было послушной ряскою след

- Ивовой прядью вновь разметёт ветерок.

(«Пруд с ряской»)

В этой полускрытой игре образов и эмоций, с наглядностью картины и созерцательной глубиной, он стал первостепенным мастером в ряду поэтов пейзажной лирики, представителями которой были многие – Се Линъюнь, Мэн Хаожань, Чу Гуанси… Впрочем, иногда его эмоции прорываются явственно, как в строчках: «Горькой печали своей не узнаю предела» («Холм Хуацзы») или «Вся жизнь его – лишь миг, и плачет сердце у цветка» («Красный пион»).

К жанру пейзажных «стихов гор и вод» примыкают пасторальные стихи «полей и садов», в которых фокус перемещается к человеку, с любовью использующему силы природы. Эта лирика воспевает естественную жизнь земледельца или отшельника. Здесь Ван Вэй показывает знание и уважение поэтической традиции великого «отшельника в миру» Тао Юаньмина. Ярким подтверждением этого служит семичастная поэма «Радость полей и садов» – несомненный трибьют поэме Тао «Возвратился к садам и полям». Правда, в собственных произведениях Ван Вэй мало воспевает крестьянский труд, а самого себя представляет созерцателем, музыкантом и собирателем даров природы.

Однако же, нельзя характеризовать нашего автора лишь как поэта «гор и вод», «полей и садов» – этот распространённый стереотип не вполне справедлив. Красноречиво выразил широту охвата его творчества в одном из предисловий В. Т. Сухоруков:

Он воспевал дружбу и отшельничество, тяготы дальних походов и тоску одинокой женщины, подвиги странствующих удальцов и мирные бдения буддийских монахов; есть у него стихи на исторические темы и бытовые зарисовки, размышления о старости и о бренности мирской, стихи о достойных мужах, оказавшихся не у дел, и о развлечениях столичной знати, и, конечно же, многочисленные стихи о полях и садах, о горах и водах. Без преувеличения можно сказать, что он так или иначе затронул в своей поэзии едва ли не все темы, волновавшие его предшественников и современников…

При рассмотрении в несколько ином разрезе, наибольшая доля стихотворений Ван Вэя направлена на формулирование жизненной философии, утверждение собственного, и должного, отношения к жизни, к миру. Это можно уловить и в стихах, процитированных выше, но чётче выражено в некоторых других – таких как, например, «Отвечаю шаофу Чжану»:

- …Мне пояс развяжет дыханием ветер сосновый,

- Мне лютню настроит луны серебрящийся свет;

- Ты хочешь спросить о путях устроенья земного —

- Ответит рыбацкая песня в излучинах рек.

или в буддийском «Сижу один осенней ночью»:

- …Чернь волос едва ль уже вернётся,

- И златого зелья не дождаться.

- Как же мне от старости укрыться?

- – Только научившись не рождаться.

Такие философские мотивы мы можем повстречать в стихах Ван Вэя на любые сюжеты; чаще всего они погружены в описания пейзажей и сельских сцен, так что чётко определить тематику не всегда возможно, тем более что нередко «центр тяжести» лежит в области раздумий и рассуждений, а не описаний. В сумме этот тематический сплав составляет почти половину всего корпуса. Здесь особо выделяется буддийская тема – умиротворяющие встречи с просветлёнными монахами, посещение монастырей, мысли на религиозные темы во время созерцания горных просторов. Отчётливо выраженными буддийскими идеями вдохновлены порядка двадцати художественно-лирических стихотворений; ещё примерно столько затрагивают их, но посвящены в целом иной теме. В конце жизни Ван Вэй писал (в том числе по заказу) буддийские гимны, гатхи и трактаты в прозе, однако они вряд ли уместны в этой книге – интересующиеся могут обратиться к монографии Г.Б. Дагданова «Чань-буддизм в творчестве Ван Вэя», где даны и некоторые переводы. Несправедливо будет умолчать и о десятке произведений, выражающих даосские мистические представления, притом свидетельствующих о глубокой эрудиции Ван Вэя в даосском предмете: часть из них отражают религиозный синкретизм самого автора, в молодости искавшего ответы и в даосизме; другие адресованы друзьям-даосам и выражают таким образом комплиментарность.

Сохранились более полусотни его стихотворений, написанных по случаю проводов приятеля, друга или сослуживца, уезжающего в дальний край – и можно не сомневаться, что на самом деле Ван Вэй оставил их ещё больше. В них можно найти и пейзажную составляющую, и непосредственные чувства поэта (когда отъезжающий особенно дорог ему), и мысли о жизненном выборе, востребованности чиновника для государства. Несколько стихотворений о дружбе и разлуке – поистине вневременные. Около пятнадцати произведений посвящены женщинам, их любви и тоске ожидания, но в большей мере – их судьбе в различных социальных обстоятельствах. Все сюжеты дружбы, любви, разлуки, достоинства, утраты – касающиеся самых личных струн – в сумме занимают почти третью часть наследия Ван Вэя.

Специфическим для китайской культуры темам, рассмотрения которых нельзя избежать, посвящены около двадцати его стихотворений «пограничной» лирики и около тридцати «придворных» поэм. Пограничные стихи – очень древний жанр. Они описывали военную жизнь, неприветливые пейзажи, тяготы разлуки с домом, воспевали подвиги, обращались к славе предков. А Ван Вэй, лично изведав некоторые особенности военной службы, уделял внимание и тёмным сторонам этих доблестных историй: выдвижению не по заслугам, невостребованности истинных героев и патриотов. В период Западной Хань развился «придворный» жанр и появились соответствующие сюжеты. Такие стихи главным образом описывали церемонии и выезды, тонко восхваляли мудрость императора и сановников. Многие писались по приказу государя к определённому случаю, что указано в их заголовках. Также в заголовках отмечалось, если придворный поэт слагал вторящее стихотворение к сочинённому государем, то есть на ту же тему и повторяющее его рифмы. Примером у Ван Вэя может служить приведённое в этой книге «По высочайшему повелению вторю стихам Совершенномудрого правителя о благодатной весне и весеннем пейзаже под дождём на павильонной дороге из Пэнлая в Синцин». К этому классу можно с оговорками отнести и другие произведения, в которых напрямую поднимается тема службы чиновника. Как бы то ни было, «придворно-чиновничья» тематика в наименьшей степени способна была выразить внутренний мир поэта, и в этой книге ей уделено скромное место.

Многие стихотворения Ван Вэя являют смешение традиционных сюжетов, когда он, скажем, передаёт впечатления и мысли во время посещения городка в деловой поездке, или воскрешает события древней истории во время проводов приятеля, вспоминая о достоинствах мужей прошлого. Попадаются и такие, где идеи и посылы закамуфлированы в литературных аллюзиях, правильное прочтение которых было и остаётся уделом образованнейших людей. Среди них большое количество двустиший, сочинённых во время дружеских поэтических состязаний. Эти лёгкие отрывки не передают нам ценных смыслов, хотя и могут представлять филологический интерес.

Творчество Ван Вэя, как известно, претерпевало смены периодов и настроений, чему причиной были повороты его жизни: основные её вехи хотелось бы осветить. В популярных источниках и даже в старинных анналах эти сведения подаются противоречиво, а серьёзные исследования признают значительные пробелы и неопределённости. Первой выступает неопределённость дат рождения и смерти поэта: в одних источниках указываются годы 699-759, в других 699-761 или 601-761. Мы примем 761 в качестве года его смерти и будем с осторожностью относиться к датировке событий первой половины жизни. Эта краткая биография не претендует на окончательную достоверность. Будучи лишь компиляцией, дополненная сплетнями и додумками, она местами входит в противоречие с выводами тех или иных биографов. Но, учитывая, что нет такого жизнеописания Ван Вэя, которое не противоречило бы другим, – отчего не принять эту версию?

Его предки происходили из уезда Ци на месте современного города Тайюань в Шаньси. Отец, военный чиновник провинциального уровня, когда-то переехал южнее, в Пучжоу, нынешний Юнцзи, расположенный внутри крутой излучины Хуанхэ, где она под острым углом совершает свой окончательный поворот на восток. Там, в Пучжоу, и родился Вэй, он был старшим среди братьев и сестёр. Семья жила в достатке и была образованной, так что маленький Вэй уже в девять лет был обучен чтению и письму. Вместе с младшим братом Цзинем они в равной мере блистали способностями (Цзинь со временем стал тоже известен, но как чиновник, дослужившись до премьер-министерского поста). В пятнадцать лет Вэй оставил родной дом и переселился в столицу Чанъань. Здесь он скоро прославился своими талантами поэта и музыканта, острым умом, эрудицией, и познакомился с многими представителями знатных семейств. Из Чанъаня иногда совершал поездки в Лоян – вторую, более древнюю, столицу империи. В такой поездке было написано одно из известнейших его стихотворений «В праздник двойной девятки скучаю о братьях, оставшихся по восточную сторону гор». Уже ранние стихи Ван Вэя бывали очень хороши, войдя в число наиболее популярных: из десятка сохранившихся произведений, написанных им до двадцатилетнего возраста, два были включены в знаменитую антологию «Триста танских поэм». В 18-19 лет он сдал экзамен на степень сюцая, что сродни западному бакалавру. Его экзаменационная работа по стихосложению сохранилась: это поэма на заданную тему «Чистое, как лёд в нефритовом чайнике». В 721 году Вэй прошёл высший государственный экзамен, получив звание цзиньши («вошедший учёный муж»), открывавшее всевозможные карьерные двери. Тут же получил и свою первую должность придворного капельмейстера, руководителя музыкально-танцевальной труппы. Из некоторых сведений можно предположить, что это недавние знакомые Вэя – ни много ни мало брат и сестра императора Сюань-цзуна – могли похлопотать, чтобы должность их молодого фаворита оказалась близка и ко дворцу, и к музыке.

Но спустя несколько месяцев кто-то уличил Вэя в служебном проступке. По преданию, во время некоего пиршества труппа, которой он руководил, исполнила имевший особое ритуальное значение «Танец жёлтого льва» в отсутствие императора, что явилось серьёзной ошибкой. Император разжаловал легкомысленного начальника труппы до 9-го, самого низкого, ранга и сослал в округ Цзичжоу в Шаньдуне, назначив управляющим продовольственными складами. Не исключено, что этот инцидент был подстроен кем-то, кто хотел отправить Вэя подальше от столицы. По счастью, тогдашний губернатор Цзичжоу Пэй Яоцин через много лет, после собственного приближения ко двору, окажет ему протекцию, дав «наверху» положительный отзыв о чиновнике, что направит его карьеру по более устойчивому пути.

Вообще, хотя Ван Вэй явно не был карьеристом, государственная служба занимала важное место в его жизни, и даже имея средства к свободному и независимому существованию, он почти никогда не оставлял служения – будь то при дворе, в провинции или в поездках. Таков был обычный, за некоторыми исключениями, путь интеллектуала первой половины эпохи Тан. Одним из исключений, между прочим, стал Ли Бо, который, прослужив всего два года, отказался от карьеры и отправился странствовать. Если странствия Ли Бо по всему Китаю и новые знакомства были результатом его спонтанных, свободных устремлений, то странствия Ван Вэя часто представляли собой инспекционные командировки. Правда, ему удавалось заехать по пути к друзьям или остановиться на ночь в монастыре, обретя новых друзей и оставив им стихотворение.

Итак, следующие несколько лет он служит сначала в захолустном Цзичжоу, затем после амнистии переходит на незначительный пост в уезде Ци поближе к Лояну, и наконец в 728 году возвращается в Чанъань. Здесь начинается его многолетнее чань-буддийское посвящение под руководством наставника Даогуана в храме Дацзяньфу. Биографы полагают, что несколько лет после возвращения в Чанъань Ван Вэй не служил – во всяком случае, данных о занятии им должностей не обнаруживается. Вероятно, в этот период он совершал путешествия в горы Чжуннань и в Сычуань. Пробовал вести отшельническую жизнь на священной горе Суншань, известной и сегодня монастырём Шаолинь (эта гора издавна почиталась святой в даосизме, но монастырь на ней был основан буддистами). Восьмистишие этого периода «Возвращение к горе Суншань» свидетельствует о появлении у него зрелой индивидуальной манеры. Приблизительно в 730-732 годах скончалась жена поэта – и это единственное, что нам известно о ней. После её смерти Ван Вэй до конца жизни оставался безбрачным и бездетным.

Осенью 734 года, после того как видный государственный деятель и также довольно известный поэт Чжан Цзюлин занял пост канцлера, Ван Вэй загорелся желанием вновь поступить на службу и прислал, а может быть лично представил канцлеру чрезвычайно витиеватое прошение в стихах для соискания новой должности. Поскольку весь двор пребывал тем годом в Лояне, Ван Вэй в ожидании ответа уединился на находившейся поблизости горе Суншань, уже знакомой ему. Ждать ответа пришлось до самой весны, так что из монастыря Ван Вэй написал Чжан Цзюлину повторное послание, в предпоследнем куплете которого содержался уже прямой вопрос: «Могу я служить Вам или нет?». Наконец, весной 735 года ему была пожалована должность юшии 8-го ранга. Обязанностью юшии было выявление ошибок и упущений в кабинете министров (к слову сказать, в этой должности довелось послужить и двум другим великим танским поэтам Ду Фу и Бо Цзюйи). Ван Вэй оставил Суншань и отправился на службу ко двору.

Недолгое время спустя, в начале 737 года, Чжан Цзюлин оказался низвергнут со своего поста в интересах ловкого соперника Ли Линьфу. Отставленного канцлера дважды понизили в должности, отослав в итоге служить префектом округа Цзинчжоу – это стало для него, разумеется, нестерпимым моральным унижением (к его чести нужно сказать, что он не наложил на себя руки, но выразил горестные переживания в замечательном поэтическом цикле «Гань Юй» из двенадцати стансов-аллегорий). Учитывая роль Ли Линьфу, занявшего пост, это был, по сути, маленький дворцовый переворот. Вследствие этого и Ван Вэй, протеже Чжан Цзюлина, был тогда направлен в ставку генерал-губернатора пограничной области Хэси на территории современной провинции Ганьсу в новой должности цензора, то есть императорского надзорного секретаря. Его первой миссией было выразить «поддержку и утешение» воинам империи после недавней значительной победы над армией варваров. Обширная область Хэси включала в себя земли тангутов и тюрков и была превосходной сценической площадкой для жанра «пограничных» поэм. Ван Вэй ещё в молодости обращался к этому жанру, но год службы в Хэси словно открыл второе дыхание для такой поэзии. Здесь он пишет несколько ставших известными пограничных стихотворений, прибегая к формам песен юэфу в народном стиле: простой язык, простые сильные эмоции, нестрогая форма стиха. В характере поэта всё ещё чувствуется честолюбивый напор.

Уже через год, в связи с переводом генерал-губернатора в Хэнань (к несчастью, в дороге тот умер), Ван возвратился и продолжил службу в столице. Он снова приближен ко дворцу, однако в 740 году его отправили в качестве «эмиссара по южному отбору» на крайний юг Китая. Он добирался туда по реке Хань – притоку Янцзы с устьем в городе Ухань. Об этом путешествии сохранилось известное стихотворение «Разливы Ханьцзяна», где в первых строках, всего в двенадцати иероглифах, приводится ёмкий географический обзор системы среднего бассейна Янцзы. Ко времени пребывания в южных землях относится и цикл «Пять разных стихотворений, сочинённых в имении Юньси Хуанфу Юэ», по стилю и настроению напоминающий его самый знаменитый цикл «Река Ванчуань», но, судя по биографии поэта, созданный раньше и ставший как бы подготовительным этюдом. В 741 году поэт вновь возвращается домой.

После драматической перемены в правительстве, связанной с падением Чжан Цзюлина и ознаменовавшейся новым девизом имперского правления – «Тяньбао», Ван Вэй начал тяготиться придворной атмосферой, наполненной интригами временщиков и несправедливыми превратностями. Теперь его всё чаще влечёт образ деревенского жителя, он то и дело примеряет этот образ на себя, как в стихотворении «Вэйчуаньские крестьяне», где он открыто выражает зависть и тоску по незамысловатому, радостному быту селян. Не в состоянии перейти к деревенской жизни в полном смысле, Ван Вэй продолжил целенаправленно практиковать временные отшельнические уединения, как делал в молодые годы, благо что в 741-742 годах в его карьере наступил короткий перерыв. Сначала это было некое жилище, возможно монастырская келья, на склонах протяжённых гор Чжуннань. Более вероятно, что, как и отражено в его произведениях, он посещал разбросанные во множестве по этим горам кельи монахов и отшельников, на время получая у них кров. Между 741 и 744 годами он приобрёл поместье, принадлежавшее когда-то поэту Сун Чживэню, выстроил там свою усадьбу и отныне старался подолгу жить в ней. Поместье располагалось в нескольких десятках километров от столицы у восточной оконечности гор Чжуннань, над живописной рекой Ванчуань, по имени которой оно и было названо. В поэзии Ван Вэя начали преобладать пейзажно-пасторальные мотивы. Бродя по этим местам, он сочинил множество произведений, наполненных чутким благоговением перед природой: одни из самых известных – двадцать четверостиший цикла «Собрание реки Ванчуань». Читая их, легко себе представить автора даосским отшельником, живущим в хижине или странствующим по горам и озёрам. Но это лишь мастерски созданная художественная иллюзия: Ван Вэй никогда не уходил от мира надолго, да и условия быта в Ванчуане никак не напоминали хижину. Если верить «Картине Ванчуаня» и сведениям других источников, имение вмещало целый комплекс построек с хозяйством и прислугой, парк, беседки, причал для лодочных прогулок с друзьями – больше всего с поэтом и чиновником Пэй Ди, который подолгу жил у Ван Вэя, сочинял стихи, пел и музицировал вместе с ним. С виллой Ванчуань был знаком целый кружок поэтов, сформировавшийся в поле притяжения Ван Вэя: помимо Пэй Ди, среди них были Чу Гуанси, Цянь Ци, Инь Яо. Похоже, что в конце 740-х годов он поселил в Ванчуане и свою престарелую мать (по некоторым сведениям, это было сделано сразу после приобретения поместья). И нельзя забывать, что Ван-ючэн оставался действующим чиновником, исполняя обязанности на различных постах, и должен был регулярно появляться в столице или бывать в служебных поездках. Как ему удавалось совмещать службу со столь желанной жизнью «средь гор»? Вероятно, иногда он мог вести дела прямо в Ванчуане. Но гораздо большую роль сыграло то, что в те годы правила ротации и повышения чиновников предполагали периоды временного отхода от дел в ожидании нового назначения.

Так или иначе, между 741 и 755 годами, при всей тяге к уединению и медитации на лоне природы, Ван Вэй совершает медленный, но поступательный карьерный рост. Изредка ездит в командировки, например в Сычуань, но по большей части служит в столице. И при этом находит время не только для жизни в любимой усадьбе, но и для посещения буддийских монастырей, где общается с монахами, посвящает этим встречам стихи, записывая их иногда прямо на стенах монастырских двориков. По заголовкам мы знаем имена этих монахов. Биографические же источники сообщают только о новых полученных им должностях с указанием департаментов. Из этого ряда выбивается запись о смерти матери в 750 (по другим данным – 745) году. Ван Вэй похоронил мать при буддийском монастыре Лу-Юань неподалёку от ванчуаньской усадьбы, в которой её застала кончина. По правилам этикета того времени он сделал перерыв в службе, приняв продолжительный, около двух лет, траур. По его окончании получил очередную должность и новые обязанности.

После нескольких назначений, в 755 году Ван Вэй уже цзишичжун – чиновник, контролирующий соблюдение столичными министерствами высочайших указов, получивший доступ в императорские покои (см. стихотворение «Отвечаю цзишичжуну Го»). Эта должность предполагала регулярное присутствие во дворце, поэтому рискнём допустить, что с 755 по 760 годы он редко покидал столицу, за исключением драматического эпизода, ставшего поворотным.

Это потрясение в его жизни было вызвано потрясением и всей страны. В декабре 755 года высокопоставленный военачальник Ань Лушань поднял восстание с целью узурпации трона, которое обернулось кровавой гражданской войной. Вскоре мятежники захватили обе столицы, император был вынужден бежать, однако не все столичные чиновники смогли последовать за ним. Ван Вэй был пленён повстанцами и заключён в буддийский монастырь Бодхи. «Старая книга династии Тан» сообщает, что он прибегал к хитростям, чтобы его оставили в покое: принимал снадобья, вызывавшие диарею, и притворялся, что потерял дар речи. Но всё это не помогло, и уже немолодого чиновника-поэта, знаменитого, уважаемого самим Ань Лушанем, принудили служить новой власти в той же должности цзишичжуна, а покуда он не согласился, держали в заточении в монастыре. В сентябре 756 года, пока Ван Вэя ещё удерживали, его навестил друг Пэй Ди, рассказав, как пировавшие в Чанъане узурпаторы заставили придворную труппу «Грушевый сад» исполнять концерт на берегу дворцового пруда Нинби. Все музыканты при этом рыдали, а один не смог продолжать игру и громко возопил на запад – в сторону, где находился законный император – за что был тут же зверски убит. Под впечатлением от услышанного Ван Вэй сочинил и передал Пэй Ди два четверостишия, а тот сделал их достоянием общества. Это были «Пруд Нинби» и «Второй экспромт…». В следующем году мятежников прогнали, императорский дом Ли восстановил власть, а 56-летний Ван Вэй был снова отправлен в тюрьму за то, что согласился служить бунтовщикам. Ему угрожала суровая кара, но четверостишие «Пруд Нинби», которое читал и оценил сам наследник Су-цзун, вместе с ходатайством брата Цзиня, спасли поэта, и он даже получил место в свите наследника, а через несколько месяцев возвратил себе и прежнюю должность.

Казалось бы, всё обошлось; но с этих пор Ван Вэй ещё больше желал уединённой жизни, чему появились новые причины – и недовольство собой, и осознание того, как опасна близость к власти. Он написал письмо в стихах, адресованное Су-цзуну, теперь уже полновластному императору, где снова выражал глубокое раскаяние, что служил мятежникам, и благодарность за помилование. Продолжал он писать и лирические стихи, но лишь немногие с уверенностью относятся к этому периоду. Не ясно и то, какую долю времени он проводил в поместье Ванчуань в 757-760 годах, учитывая, что по-прежнему был цзишичжуном. Один биограф сообщает, что после ухода мятежников Ван Вэй бывал там вместе с Пэй Ди, и они слагали стихи под аккомпанемент циня. Другой – что Ван Вэй жил в столице и не имел желания сочинять (быть может, этот биограф воспринял буквально строчку из 6 части «Случайных стихов» – «В старости стал я ленивым к стихосложенью»?). Хорошо известное восьмистишие «Усадьба на Чжуннане», где поэт описывает свободную и беззаботную жизнь на старости лет, некоторые датируют 758 г.: «Уже в зрелые годы ступил я на Путь // А в конце у Наньшаня обрёл я покой…».