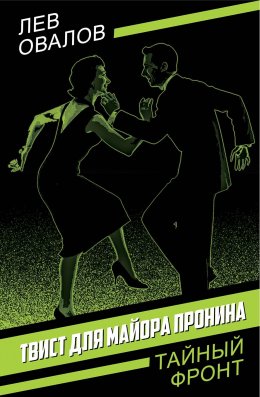

Твист для майора Пронина

© ООО «Издательство Родина», 2025

Часть первая

Глава 1. Фляга обер-шарфюрера Гашке

Звонок от Пронина, как всегда, был неожиданным.

– Приезжай, Лев Сергеевич, посидим по-стариковски, выпьем коньяку, поговорим…

Голос старого чекиста, приглушенный расстоянием и помехами на телефонной линии, показался Льву Овалову – известному писателю-орденоносцу и лауреату – каким-то усталым и слегка грустным. «Впрочем, – подумал он, – мы ведь уже далеко не юноши, и с чего бы это нашим голосам звенеть, как соловьиные трели…» После гибели Виктора Железнова Пронин стал откровеннее с Оваловым. Старому чекисту был необходим такой человек – его миссию можно было бы охарактеризовать модным в те годы словом «спутник». С ним Пронин делился воспоминаниями, когда риску было больше, но и победы казались слаще.

– Приезжай, Лев, – повторил Иван Николаевич свое предложение, – я живу как у Христа за пазухой – на даче. Природа! А поговорить не с кем…

Окна рубленого дома, спрятавшегося в глубине липовой аллеи, светились покоем и уютом. Овалов отпустил водителя и полторы сотни метров, оставшихся до дома, решил пройти пешком. Все вокруг было просто напоено тишиной, настолько осязаемой и незыблемой, что даже шуршание подошв о гравий дорожки звучало, словно барабанная дробь.

Вдыхая густой вечерний воздух, пропитанный ароматами раннего лета, Лев Сергеевич шел и думал о Пронине – человеке, с которым его связывала давняя дружба.

Сейчас уже и не сосчитать, сколько раз на творческих вечерах читатели задавали ему один и тот же вопрос: «А реальный ли человек майор Пронин?» И всегда он вынужден был лукавить с ответом, говоря о том, что герой его произведений – собирательный образ советского чекиста-контрразведчика, бойца с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Много раз Овалова подмывало сказать читателям правду, но всякий раз он вспоминал стальные глаза своего друга, строгие черты его лица и представлял, как тот с легкой укоризной в голосе скажет ему: «Ну зачем ты это сделал, Лев? Ведь я не звезда эстрады и не киноактер – я сотрудник контрразведки, чекист, и слава таким, как я, противопоказана. Зря ты это, зря…»

И Лев Сергеевич обманывал аудиторию, всякий раз успокаивая себя тем, что эта ложь во благо, рассказывал о том, как сочинял «собирательный образ»… Фантазировал, надеясь, что, может быть, когда-нибудь настанет время и простые люди узнают правду и, возможно, даже увидят лицо легендарного чекиста.

Писатель поднялся по аккуратным ступенькам, подсвеченным мягким светом кованого фонаря, висящего над дверным проемом, и оказался на открытой веранде, решетчатые стены которой были увиты змейками плюща.

В дальнем углу за накрытым столом в глубоком плетеном кресле сидел Пронин и, надвинув на переносицу тяжелые очки в роговой оправе, читал какую-то книгу. Заметив старого друга, он отложил чтение, снял очки, подобно взведенной пружине, поднялся из кресла и, широко улыбаясь, пошел ему навстречу. Пронин был одет в отличный шелковый халат, полы которого были разрисованы разноцветными драконами («Подарок китайских товарищей», – объяснил позже чекист, дав понять при этом, что о подробностях лучше не расспрашивать), под ним была белоснежная гейша, из-под которой выглядывал изящный узел шейного платка.

Менее всего Иван Николаевич походил сейчас на бойца невидимого фронта. Скорее, уж на какого-нибудь писателя, музыканта или режиссера, в общем – служителя муз, отдыхающего под сенью увитой плющом беседки, вдали от мирской суеты, обдумывающего очередной гениальный замысел.

Друзья крепко обнялись и после коротких, но теплых приветствий и должного после продолжительной разлуки обмена дежурными вопросами-ответами уселись за стол.

Угощение было простым, но обильным.

– Я, понимаешь, Агашу на отгулы отпустил, – объяснил Пронин. – К ней какая-то родственница из деревни приехала, так моя старушка ей Москву решила показать. Я их дома и оставил. Поэтому не обессудь – сегодня у меня все по-простому, как говорится, – «летный» стол…

– Почему «летный»? – не понял Лев Сергеевич.

– Эх, Лева, а еще писателем называешься, – Иван Николаевич усмехнулся. – Вот смотри на стол, что видишь? Твердую колбасу, шоколад, шпроты, коньяк, лимоны… Ну, понял теперь?

– НЗ? Сухой паек? – догадался писатель.

– В правильном направлении рассуждаете, товарищ творческий работник! Ладно, Лев Сергеич, хватит лирики, перейдем к практике.

– И то верно, товарищ боец невидимого фронта, – поддержал друга Овалов.

Пронин взял бутылку со звездистой этикеткой, резким движением свернул золотую головку пробки и разлил коньяк в изящные мельхиоровые рюмочки, украшенные тонким эмалевым узором.

– За встречу! – Пронин поднял рюмку, друзья чокнулись, и чекист, блаженно зажмурив глаза, отправил коньяк внутрь. Овалов отпил небольшой глоточек, поставил рюмку на стол и, подцепив вилкой аппетитный кружочек микояновской колбасы, стал закусывать.

Пронин, сооружая на куске свежайшего белого хлеба бутерброд из масла и шпрот, хитро взглянул на него и спросил:

– Давно из Польши, товарищ Овалов?

Конечно, Пронину по службе положено знать многое, но не все же, в конце концов. О поездке Овалова в Польшу он знать не мог, хотя после его вопроса тот стал в этом сомневаться.

– Откуда знаешь, Иван Николаевич? – спросил удивленный писатель.

– Не знаю, не знаю, а лишь строю предположения, – Пронин позабыл про свой бутерброд, откинулся в кресле и продолжил: – Видишь ли, Лев, я с нашей первой встречи замечаю, что ты очень быстро перенимаешь привычки людей, с которыми долго общаешься. У тебя это на подсознательном уровне происходит. И особенно это заметно по тому, как ты выпиваешь. Например, однажды ты из Грузии приехал и рюмку словно кубок держал, а, прежде чем выпить, руками такие кренделя выписывал – ну просто диво. В общем, много таких примеров я помню. А вот сейчас ты пьешь, что называется, «по-польски», маленькими глотками… Так-то, брат Лев Сергеевич…

– Ну, Иван, ты прямо Шерлок Холмс! Все верно, из Варшавы я прибыл позавчера – читал лекции в университете, а на это, – Лев Сергеевич кивнул на рюмку, – как-то раньше внимания не обращал. Хотя, знаешь, вот сейчас вспоминаю, когда из лагеря вернулся, так, наверное, целый месяц папиросу в ладони прятал, чтобы огонек не задуло, а когда выпивал, так воздух из себя по сибирской спиртовой привычке с такой силой выдыхал, что не одно застолье было мной в шок повергнуто. Особенно в ресторации Союза – сам знаешь, какая там у нас публика чопорная собирается…

Услышав про лагерь, Пронин нахмурился, молча разлил коньяк, взял рюмку и негромко сказал:

– Да, Лев, и тебя не обошло стороной… Жестокие времена, смертельная борьба… «Не созданы мы для легких путей…» Иногда из-за этого мне бывает чертовски грустно. Хотя, конечно, борьбы без жертв быть не может… Это не ритуальные слова, за ними боль и смерть.

Писатель и чекист молча подняли рюмки и выпили.

Солнечный напиток быстро развеял неловкое молчание, повисшее было между ними, и беседа вернулась в прежнее непринужденное русло.

– Что читаешь, Иван Николаевич? – спросил Лев Сергеевич Пронина, кивнув на книгу в потертом кожаном переплете, лежащую на тумбочке возле кресла. – Опять классиков марксизма – готовишься к очередной лекции?

– Да классиков, классиков, только подревнее Маркса, – Пронин протянул писателю тяжелый фолиант. На обложке тот прочитал название, выдавленное на коже глубоким золотым тиснением: «Флавин. Стратегмы».

– Это что, байки из древнеримской истории? Что тебе, человеку современному, в них? – спросил он. – Я всегда думал, что такую литературу читают замшелые профессора и мучают потом ею бедных студиозусов на бесконечных лекциях…

– Знаешь, Лев, вот ты говоришь байки, ПОБАСЕНКИ, – последнее слово Пронин выговорил, играя басами, как актер Черкасов в кинофильме «Весна», – а ведь байка байке рознь. И пусть тебе не покажется странным, но вот этот самый древний Флавин – это далеко не последний друг и наставник советского чекиста. Эта книга – не что иное, как сборник небольших примеров о применении военной хитрости, о дезинформации противника, пример нестандартного подхода к подготовке и ведению боевых действий, книга о том, что превратило войну в настоящее искусство. Суть кровавой бойни от этого, конечно, не изменилась. Но… В общем, я нахожу этот труд для себя очень интересным. Кстати, Флавином не брезговал Сидней Рейли, его читал Лоуренс, а у Алена Даллеса, я слышал, – так это вообще настольная книга.

– Но ведь война-то сейчас совсем не та, что раньше… – не переставал писатель-орденоносец отстаивать свою точку зрения. Он прекрасно знал, что Пронин не успокоится, пока не развенчает все его аргументы, а спорить с ним для него всегда было истинным удовольствием.

– Тут ты прав, Лев Сергеевич, – на мечах сейчас никто не дерется, и слона ты можешь увидеть только в зоопарке, а не на поле боя. Но тем не менее существует в мире такая мудрость, ценность которой со временем не теряется. Не буду вторгаться в тонкости, скажу только, что атомные бомбы и сверхзвуковые самолеты – это только средства, которыми управляют люди, пусть более образованные, пусть с другим мировоззрением. Человеческая начинка, скажем набор психологических реакций, – все это нам досталось в наследство от предков в неизменном виде. И военные хитрости, примененные когда-то римлянами, греками, парфянами, они не особенно-то и устарели сегодня… А вот это: «Карфаген должен быть разрушен!» – разве не лозунг нынешней холодной войны?

– Ну все, Иван Николаевич, – замахал руками «оппонент», – своими аргументами ты меня разбил наголову, как Спицион Гасдрубала. Может, в наше время вернемся? Я тут в Польше по западному радио интересный анекдотец слышал, на тему о военной хитрости, кстати. Хочешь, расскажу?

– Давай, я вражьи байки люблю слушать, есть грех, – Пронин снова наполнил рюмки, и старые друзья с удовольствием выпили.

– Так вот, передача, которую я слушал по «Би-би-си», называлась то ли «Тайны красных тиранов», то ли «Загадки коммунистической империи» – не суть важно, – начал Овалов. – Вел передачу такой лихой журналистик – назову его Гарри, – который прозрачно намекнул, что имеет какое-то отношение к разведке. Темой его рассказа был наш атомный проект. Сначала этот Гарри, вполне «аргументированно», в огромных кавычках, разумеется, доказал, что у СССР в 1949 году не было ни научного потенциала, ни экономических ресурсов, чтобы сделать «эйч-бомбу» – так они там атомную бомбу называют.

Услышав последнюю фразу, Пронин усмехнулся уголками губ, в его глазах мелькнула озорная искорка:

– Так… И что, и что там дальше, Лев Сергеевич? Уже интересно…

– И вот после этих «конкретных» выводов Гарри заявляет, что доподлинно известно: бомбы у Советов в 1949 году не было. А испытание, про которое узнал весь мир, было просто-напросто огромным обманом, военной хитростью, если хочешь. Мол, Берия по приказу Сталина со всей страны свез в казахские степи сотни тысяч тонн обычных боеприпасов, которые там и были взорваны.

Пронин громко рассмеялся и, хлопнув себя по коленкам, одобрительно сказал:

– Вот так Гарри, вот так сукин сын! Надо же такое выдумать!

Овалов продолжил рассказ:

– Затем, Иван Николаевич, этот Гарри заявляет, что позже атомные секреты были украдены большевистскими агентами, и Советы кое-как умудрились все-таки собрать бомбу. Правда, она получилась такой большой и тяжелой, что самолету ее было не поднять, поэтому никакой военной ценности эта бомба не имеет. Вывод напрашивается сам собой, и заметь, Иван Николаевич, каким знакомым душком веет от него. Гарри сказал, цитирую почти дословно: «Советы – колосс на глиняных ногах. Коммунисты рухнут, стоит их только сильнее толкнуть, и в качестве этого толкача должен, разумеется, выступить весь „свободный“ мир…»

– Да, чего только ни придумает враг, чтобы снова ввергнуть планету в хаос войны, – неожиданно грозно сказал Пронин. – Вот такие грязные гарри – злобствующие пасквилянты, которые похожи на шавок, облаивающих слона, – они, надо сказать, кусаются довольно болезненно. Зубы-то у них ядовитые. А про глиняные-то ноги я уже лет тридцать слышу, хоть бы что новое придумали!

– Не в этом случае, Иван Николаевич, не в этом случае, дорогой мой генерал-майор, – сказал ему Лев Сергеевич. – Дослушай до конца мой анекдот – самое интересное еще впереди…

– Да, да, извини, Лев…

– Так вот, закончилась передача про наш «лапотный» атомный проект, и начался выпуск новостей. И первая новость, веришь или нет, Иван, – из «отсталой» Страны Советов. Я почувствовал, что диктор эту новость читает так, будто он ведро клюквы перед этим съел, аж слышно было, как коробит его…

– Что за новость-то, Лев Сергеевич? Не тяни, уже заинтриговал ты меня – дальше некуда!

– По сообщениям ТАСС, – произнес торжественно Овалов, – сегодня в СССР был произведен запуск космической ракеты с очередным искусственным спутником Земли на борту… Ну, и так далее, – сам понимаешь… Представляешь, – только они тут изгалялись, что мы отсталые и сиволапые, а мы – бац – и снова в космосе! На собственные грабли, получается, наступили господа хорошие…

Пронин снова раскатисто рассмеялся и сказал:

– Прекрасная история, Лев Сергеевич, просто замечательная! Надо тебе по ее мотивам фельетон написать в «Крокодил». Атомный проект, конечно, заменить придется – редактор не пропустит, а в остальном – просто шедевр, тем более с твоим-то слогом… Пиши обязательно, очень поучительная история и очень веселая! Вот пообещай мне сейчас, что напишешь!

– Как скажешь, Иван. Если считаешь, что надо написать, – напишу обязательно. Я, кстати, и сам уже об этом подумывал…

– Нечего здесь думать! Пиши, и весь сказ!

Пронин разлил остатки коньяка в рюмки и убрал пустую бутылку под стол.

– Всему в этом мире приходит конец, – грустно сказал он, глядя на пустое дно рюмки, – была ведь у меня мысль еще одну взять… Ведь как хорошо сидим-то, Лев. Давно так душевно я не сиживал, честное слово… Ну, ничего, сейчас адъютанту телефонирую, привезет еще…

И Пронин стал подниматься из кресла, чтобы пойти к телефонному аппарату.

– Иван, зачем беспокоить парня – пусть отдыхает, – остановил его Лев Сергеевич, – Ты что же думаешь, я в гости без подарка приезжаю? Когда это было, чтобы Овалов к Пронину «пустым» приезжал? Обижаешь, начальник!

Он расстегнул застежки портфеля и выудил из его кожаных глубин бутылочку прекрасного армянского коньяка, купленного им по дороге на дачу в коммерческом ресторане «Астория».

– Хитришь, Лев, хитришь, – Пронин погрозил другу пальцем, – заставляешь волноваться старика, суетиться…

– Эх, Иван, все бы старики у нас в стране были такие, как ты… Смотрю на тебя, и, знаешь, кажется, что возраст в тебе проявляется только каким-то налетом мудрости, что ли, да еще проседью генеральской в волосах… Грех тебе жаловаться, Иван Николаевич, – лукавый ты человек.

– Эх, писатель ты, расписатель. Ну что тебе тут скажешь! Как девку красную меня обаял, мастер слова! – Пронин мягко улыбнулся и задумчиво замолчал.

– Все верно ты говоришь, Лев Сергеевич, – через некоторое время заговорил он. – Не могу я стареть, работа не позволяет. Таким, как я, пенсия противопоказана. Тем более что время сейчас такое, когда особенно хочется защитить все то, что было выстрадано такими усилиями, такими огромными жертвами, сохранить и приумножить, оградить наших людей от врага, который становится все коварнее и изощреннее.

Писатель не слышал ни капли пафоса в голосе старого чекиста, его слова дышали такой простой искренностью, что Овалов невольно подумал, как все-таки мало он знает своего старого друга – за четверть века знакомства Пронин каждую встречу не перестает удивлять своей исключительной многогранностью.

– А помнишь Витю? – вдруг спросил Иван Николаевич.

Овалов коротко кивнул. Конечно, Железнова он забыть не мог, ведь именно на его глазах этот молодой и иногда излишне самоуверенный «птенец» мужал и превращался в закаленного, мужественного и хладнокровного бойца невидимого фронта. Писатель помнил, как тяжело Пронин переживал гибель Виктора – тот был одним из самых близких ему людей, его гордостью и надеждой.

– Думаю, сейчас бы он уже в полковниках ходил, – с теплой грустью сказал Иван Николаевич. – Знаешь, порою гляжу на нашу молодежь и волей-неволей каждого с ним сравниваю. И надо сказать, есть среди них достойные пареньки, на которых не страшно будет потом свое дело оставить… Давай, Лев, выпьем за павших – за тех, кого навсегда унесла от нас река времени… Светлая им память.

Пронин с Оваловым поднялись из-за стола и, не чокаясь, залпом осушили рюмки.

Потом настало время долгих воспоминаний. В который раз перед мысленным взглядом писателя вставали картины послереволюционной разрухи и подъема страны, оживали образы ушедшей войны и послевоенного строительства. Пронин всегда был отличным рассказчиком, и Лев Сергеевич обожал слушать его, каждый раз откладывая что-нибудь в свою писательскую «копилку».

Время летело незаметно, и вот уже вторая бутылка показала дно. Как ни странно, ни усталости, ни опьянения друзья не чувствовали – Овалову даже показалось, что со времени его приезда к другу прошло не более часа. Из комнаты послышался бой часов – три часа ночи.

– Ты как, Лев Сергеич, спать еще не хочешь?

– Представляешь, такое ощущение, как будто вот только сейчас с тобой за стол сели. Ни в одном глазу, как говорится.

– Неужели армянские товарищи стали такой слабый напиток делать? – пошутил Пронин. – Надо дать указание произвести проверку!

Друзья громко рассмеялись.

– Кстати, адъютанта нам пока будить не придется, – торжественно заявил Пронин. – Не счесть алмазов в каменных пещерах, как говорил классик. Я вспомнил, что у меня имеется НЗ.

Пронин поднялся из кресла и, заговорщицки подмигнув другу, скрылся в глубине дома. Он вернулся через пять минут, держа в руке запечатанную в чехол коричневой кожи плоскую фляжку довольно внушительных объемов.

– Вот, посмотри, Лев, – интереснейший раритет с необычайной историей. – Пронин протянул фляжку писателю. – Посмотри, посмотри, уверен, что ты в связи с этой флягой о многом меня захочешь спросить… Только ты их задавай по мере возникновения, не торопись, а то я вашего брата знаю – как нападете, даже такого матерого волка, как я, в угол загоните…

Фляга была явно заграничного происхождения – все в ней, от серебряных заклепок, стягивавших ремешки, удерживающие чехол на корпусе, до швов, проторенных с какой-то не нашей изящностью, говорило об этом. На лицевой стороне чехла Лев Сергеевич заметил маленькую, аккуратно посаженную заплатку, явно более позднего происхождения, чем сам чехол. Писатель расстегнул кнопки, достал фляжку из чехла. Она была сделана из серебра, на корпусе были видны следы пайки, выполненной с грубоватым шиком, наверное, для того чтобы показать, что это вещь штучной, ручной работы. На лицевой стенке Овалов заметил следы недавнего ремонта, как раз на том месте, где был залатан чехол. Перевернув флягу, он увидел небольшую золоченую табличку, напаянную сверху, на ней – надпись на немецком языке, выгравированную угловатым готическим шрифтом.

Надпись гласила: «Обер-шарфюреру Гашке за личную храбрость, проявленную на службе рейху. Обер-группенфюрер Вильгельм фон Польман. Рига. 15 ноября 1942 года».

С двух сторон надпись окружали зловещие блиц-руны – сдвоенные молнии – эмблема СС.

Овалов с удивлением поднял глаза на Пронина, который с нескрываемым удовольствием наблюдал за тем, как тот разглядывает таинственный раритет. Не успел он и рта раскрыть, как чекист опередил его:

– Сейчас, Лев Сергеевич, все расскажу. Но для начала давай выпьем – разливай.

Овалов отвинтил серебряную пробку, приделанную к корпусу с помощью хитроумного пружинного маховичка, разлил коньяк по рюмкам.

После того как друзья выпили, Пронин начал свой рассказ:

– Рассказывать историю Гашке тебе, Лев Сергеевич, думаю, не надо. Я превратился в него в июле 1941 года, когда по заданию командования перешел фронт, с тем чтобы внедриться во вражеские структуры. Как мне это удалось, ты отлично помнишь. Так вот, я работал переводчиком в рижском гестапо уже более года, когда произошел тот самый случай, за который я получил Железный крест и эту фляжку из рук самого начальника рижского гестапо – господина Вильгельма фон Польмана.

Однажды один из моих проверенных источников сообщил мне, что в ближайшее время из Берлина в Ригу прибывает важная «шишка» – ведущий инженер заводов «Рейнметалл». Под Ригой тогда находился полигон для промежуточного испытания новых видов оружия перед отправкой на фронт. Этот инженер должен был контролировать испытания новейшего сверхтяжелого танка, который совсем недавно доставили на этот полигон. Берлинский «гений» должен был привезти с собой полный пакет технической документации на эту машину, любые сведения о которой, как ты понимаешь, Лев, представляли для нас тогда огромную ценность. Я постоянно держал по дороге на полигон боевую группу под командованием Железнова, с тем чтобы они по моему сигналу перехватили инженера вместе с документацией. Охрану этого «светила», разумеется, поручили гестапо.

И вот инженер прибывает в Ригу, отдыхает в отеле и собирается на следующий день ехать на полигон. А в гестапо тогда ситуация была не из лучших: основная часть оперативных работников и охраны была задействована в какой-то карательной акции, и так получилось, что для сопровождения этой важной «птицы» выделили канцелярских работников, в число которых, по чистой случайности, попал и я. Своих я, конечно, предупредил заранее, когда надо ждать провоза документов, но вот того, что сам окажусь «дичью», предположить не мог до самого последнего момента, пока «шеф» не отдал нам команду «по машинам!».

Сопровождать инженера взялся сам фон Польман. Обер-группенфюрер забрал у берлинца портфель с чертежами, опечатал его своей личной печатью и пристегнул наручниками к запястью. Выехали мы на двух броневиках, и так получилось, что я оказался в одной машине с фон Польманом и этим инженером.

Мои парни во главе с Железновым выбрали для засады отличное место: дорога там спускалась в низину, с одной стороны к дороге вплотную подступал глухой лес, а с другой было большое топкое болото. Этот участок находился и от Риги, и от полигона примерно на равном расстоянии, так что помощь к немцам, в случае чего, могла прийти не раньше, чем через полчаса-час.

И вот подъезжаем мы к этой лощинке. Я, если честно, зная своих ребят-диверсантов, и не надеялся в этом переплете выжить, но все получилось как нельзя лучше. А все из-за того, что охрана из лопушков канцелярских состояла, они даже понять ничего не успели – бах, и уже у Господа Бога в гостях.

Первый броневик на мине подорвался – там сразу всех накрыло, а под тот, где сидел я, парни кинули гранату. Шибануло нас, конечно, крепко: кто не погиб – отключились, а я был в дальнем углу, за бронированной перегородкой, и меня только тряхнуло сильно – сознания я не потерял. Выглядываю со своего места – внутри броневика все вповалку. Кто-то стонет, немецкий инженер – мертвый, глазами остекленелыми в небо смотрит. Польман без сознания – я подумал, наверное, контуженый. А тут заскакивает внутрь Витя – глаза навыкате, маскхалат весь в грязи, «шмайссером» грозно по сторонам поводит… Надо сказать, устрашающее зрелище. Меня заметил, удивился, конечно. Я ему глазами показываю – иди наружу, там поговорим. У меня в голове как раз в это мгновение созрел каверзный план. Это, Лев, как раз из разряда военных хитростей. Флавина мы тогда, конечно, не читывали, да ведь и сами поди не лыком были шиты.

Пронин замолчал, взял в руки фляжку, взвесил на своей широкой ладони, погладил пальцами кожаный бок чехла и поставил ее обратно на стол.

– Я из люка наружу выпрыгнул и объясняю Железнову: так, мол, и так – нет мне смысла сейчас исчезать из гестапо. Решил я двух зайцев одним махом убить – и задание выполнить, и самому из дела не выходить. Парни вытащили Польмана из броневика, я велел Железнову вколоть ему снотворного посильнее, чтобы не очнулся раньше времени, потом взвалил его на спину и потащил в болото. Там наши ребята все ходы-выходы знали и привели нас на небольшой островок, в километре-полутора от дороги.

Железнова я оставил при себе, а остальных отправил назад, чтобы они немчиков из броневиков поживописнее вокруг машин раскидали – создали видимость боя. Сам из своего «парабеллума» пострелял, конечно, чтобы было видно, что «отходил» я с боем. Бросили мы обергруппенфюрера на травку, печать с портфеля срезали, документики достали, аккуратно разложили и сфотографировали. У Железнова была такая безотказная машинка «ЛОМО» – малюсенькая, не больше спичечного коробка, но качество съемки – отличное.

Потом обратно в том же порядке сложили все, Витя на сухом спирту сургуч расплавил, обратно все запечатали, благо печать свою Польман всегда при себе держал. На все про все потратили мы пятнадцать минут.

Я Железнову говорю: «А теперь, Витя, надо будет тебе немного подстрелить меня – для пущей реалистичности постановки». Он давай отнекиваться, но потом я его все-таки убедил. Ну, он мне в мякоть бедра засадил пулю и ушел. Оставался я с Польманом на островке, пока не услышал с дороги шум моторов. Начальника своего – фон Польмана – на спину взвалил и поковылял «к своим», как мог. Да дороги-то как следует не запомнил, завяз, чуть не утонули мы. Стал кричать – услышали. Прибежали солдаты, вытащили нас из трясины, вынесли на дорогу. А от Витиного выстрела я крови все-таки немало потерял – отключился, а очнулся уже в госпитале.

Глаза открываю – лежу в отдельной палате, как офицер, на тумбочке букет цветов, коробка шоколада. Ну, думаю, прошел мой номер! Тут дверь открывается, и входит сам фон Польман – в черном мундире, на голове повязка. Я, как положено, порываюсь встать, а он меня за плечо так заботливо придерживает и говорит:

– Лежите, лежите, обершарфюрер, вам нужен покой…

И с этого времени прослыл я настоящим героем – за спасение начальника и сверхсекретных документов получил Железный крест из рук самого Гиммлера, был повышен в звании, а фон Польман подарил мне эту фляжку и сделал меня своим личным секретарем. А когда из Риги его на повышение в Берлин перевели, я отправился вместе с ним, и война для меня закончилась в рейхсканцелярии в апреле сорок пятого – тогда я уже был офицером СС. Вот такая история…

– А что с микропленкой стало? – спросил Пронина Овалов.

– Она, насколько я знаю, попала по адресу. И когда новые немецкие танки оказались на фронте, наши артиллеристы уже знали, где у них слабые места, не спасовали – наподдавали и в хвост, и в гриву фашистскому бронированному гаду!

– Скажи, Иван, – спросил Пронина писатель, когда они осушили еще по одной рюмочке, – это ведь еще не вся история этой фляжки?

Пронин изобразил на лице ироническое удивление:

– Почему ты так решил, Лев Сергеевич?

– А вот эта заплатка на чехле и запаянная дырочка на боку – это ведь тоже наверняка не просто так?

– Эх, Лев, был бы ты помоложе, взял бы я тебя к себе оперативником, – никакая мелочь от тебя не скроется! Впрочем, и для писателя наблюдательность – ценнейшее качество… А что до этой заплатки, то это история уже совсем другого времени…

– Так расскажи, Иван Николаевич!

– Ну что с тобой поделать, Лев Сергеевич, придется рассказать… Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж…

Пронин встал из-за стола и подошел к двери в сад, остановился на пороге, задумчиво вглядываясь в светлеющее небо раннего подмосковного утра:

– Знаешь, Лев, это время суток я люблю больше всего, особенно когда нахожусь здесь, на даче.

– Почему?

– А вот смотри, сейчас все вокруг как будто спит глубоким сном. Ни птицы, ни сверчка не слышно, даже листья на деревьях не шуршат. А только появится первый лучик солнца, начинается торжество жизни – гомон, шелест, шуршание и пение. Удивительнейшее явление. Как наши поэты не сподобились еще об этом написать красивую хорошую песню? Сам бы написал, да вот даром таким не владею. Как говаривал Василий Иванович Чапаев: «Языков не знаю!»

Пронин задумчиво улыбнулся и вернулся за стол. Овалов хитро посмотрел на старого приятеля:

– А ведь у меня к тебе есть вопросы, Иван Николаич. Дело в том, что один мой товарищ из МИДа…

Пронин усмехнулся, перебивая писателя:

– Никак этот красавец Кравцов! Во времена товарища Сталина болтуна пристрелили бы в затылок, но нынче времена вольготные. И дипломаты откровенничают с писателями, как бабушки на лавочке. Кравцов? – Овалов кивнул. – Не продолжайте, я сам продолжу. Это простейший ребус для старика Пронина. Итак, работник аппарата Министерства иностранных дел коммунист Кравцов рассказал коммунисту с полувековым стажем писателю-орденоносцу Льву Сергеевичу Овалову о том, что высылка одного британского и парочки шведских дипломатов из пределов Советского Союза была результатом многомесячной радиоигры, которую вел отдел генерал-майора Ивана Пронина, эсквайра и также орденоносца. Так? – Овалов снова кивнул, приподняв кустистые седые брови. – Кравцов не обманул вас. Он был самым нахальным образом честен и правдив, что не красит ни дипломата, ни солдата партии.

Пронин строго посмотрел на Овалова и продолжил почти торжественно:

– Уберите блокнот, Овалов. Этот рассказ не предназначен для стенографирования и грамзаписи. Для ваших новых произведений я лучше поведу речь о тайнах секты пятидесятников в Вильнюсе или об убийстве старухи Маковской – вдовы засекреченного академика. А эту историю даже в зашифрованном виде нельзя публиковать. Живите долго, Овалов, и лет через сорок вы напишете об этом деле замечательный рассказ. Да что рассказ – повесть! Не будем мелочиться – роман.

Лев Сергеевич Овалов – писатель-орденоносец и лауреат – поудобнее устроился в кресле и стал чутко внимать неспешному, подробному и, как всегда, захватывающему рассказу своего старого друга – генерал-майора государственной безопасности Ивана Николаевича Пронина.

Глава 2. Тайная жизнь Леночки Ковригиной

Леночка Ковригина была воспитана в строгих правилах и никогда не знакомилась с молодыми людьми на улице. Но в этот раз ей пришлось изменить своим жестким принципам, и на то были причины.

Это странное знакомство произошло недалеко от университета. Леночка, как всегда торопливо, шла к метро после заседания студенческого комитета и думала о своих учебных, общественных и личных делах, которых в ее насыщенной молодой жизни было более чем достаточно.

– Елена Викторовна? – послышался со стороны незнакомый мужской голос.

Леночка сначала и не поняла, что это обращаются к ней, она просто еще никогда не представляла себя в роли «Елены Викторовны» – взрослой серьезной женщины с тугой шишкой затянутых на затылке волос, непременно в очках, белом халате и со стетоскопом на шее. Нет, определенно образ Леночки – веселой студентки пятого курса медицинского университета, отличницы, спортсменки и комсомолки – нравился ей куда больше.

Мужчина повторил свой вопрос. Леночка остановила свой быстрый шаг и обернулась к нему.

– Вы меня зовете, товарищ? – спросила она официальным тоном, совершенно не оставляющим шансов незадачливым «ловеласам», которые довольно часто пытались познакомиться на улице с симпатичной студенткой.

– Да, вас, Елена Викторовна, – сказал мужчина, глядя ей в глаза. В его взгляде не было и налета той циничной наглости, которая так присуща доморощенным «донжуанам», – это был открытый умный взгляд в меру самоуверенного молодого мужчины. Под стать его большим серым глазам было и лицо, на первый взгляд, грубо вылепленное, но с неуловимым налетом романтизма. Глядя на него, Леночка почему-то сразу вспомнила фотографию молодого Хемингуэя, которая стояла в ее комнате на письменном столе. Незнакомец был одет в длинное серое пальто в мелкий рубчик, на шее у него было черно-коричневое кашне из тисненого шелка, на голове – темно-синяя широкополая шляпа из дорогого велюра. Леночка оценила его наряд на «пять с плюсом».

– Кто вы, и чем я могу быть вам полезна? – не меняя строгого тона, спросила девушка.

Мужчина жестом предложил ей отойти на край тротуара, и только после того как поток прохожих остался в стороне, он заговорил:

– Елена Викторовна, у меня к вам большое и серьезное дело.

Последнее слово в исполнении его низкого бархатистого голоса прозвучало очень внушительно. За таким «делом» просто не могли скрываться какие-то легкомысленные глупости.

– Меня зовут Борис Петрович, и моя деятельность имеет самое непосредственное отношение к работе вашей мамы – Марии Сергеевны.

– Мамы? – удивилась Леночка. – При чем здесь моя мама?

– Елена Викторовна, давайте отойдем куда-нибудь в сторону, устроимся в каком-нибудь сквере, – настойчиво предложил «Хемингуэй», – и там спокойно, без суеты я все вам объясню.

– Хорошо, – покорно согласилась Леночка, и они направились к ближайшему скверику, затерявшемуся в бесконечном лабиринте московских улиц.

Майор Пронин

После того как они нашли пустую скамейку и расположились на ней, Леночкин спутник стал молча разглядывать начищенные до зеркального блеска носки своих ботинок.

«Наверное, раздумывает, с чего начать разговор, – подумала Леночка. – Интересно, что же случилось?» Где-то в глубине сердца она почувствовала легкий укол тревоги.

– Ваша мама, профессор Ковригина, – неожиданно начал Борис Петрович, – работает в институте, который сегодня занят решением задач, чрезвычайно важных для народного хозяйства страны и, что самое главное, для ее обороны…

Леночка никогда не интересовалась подробностями работы Марии Сергеевны, но никогда не сомневалась в том, что работа у мамы ответственная и очень важная.

– Я имею самое непосредственное отношение к работе Марии Сергеевны, – сказав эту фразу, молодой мужчина замолчал и посмотрел Леночке прямо в глаза. В его взгляде чувствовалась настоящая забота, но тем не менее девушка вновь почувствовала укол тревоги.

– Скажите конкретно, Борис… – Леночка была так взволнована, что отчество нового знакомого абсолютно вылетело у нее из головы.

– Петрович, – напомнил ей собеседник.

– Да, Борис Петрович. – Лицо девушки залил яркий румянец. – Мы уже говорим с вами довольно давно, но я до сих пор не могу понять, в чем дело. Кто вы? И при чем здесь моя мама?

Собеседник поднял глаза, и Леночка услышала то, чего менее всего ожидала:

– Я – Борис Петрович Кайгородов, старший лейтенант госбезопасности, – он расстегнул верхнюю пуговицу пальто и достал из внутреннего кармана изящную книжечку в кожаной обложке красного цвета. – Вот мое удостоверение, посмотрите.

Леночка побледнела и негнущимися пальцами взяла протянутую книжечку. Она открыла ее и увидела фотографию своего собеседника в военной форме, его имя и звание были вписаны в линеечки удостоверения четким каллиграфическим почерком. Подпись замминистра и печать МГБ с государственным гербом выглядели монументально и вызывали в душе трепет. Леночка смотрела на самую серьезную в стране корочку – и в голове ее калейдоскопом мелькали воспоминания. Военные годы… От девочки не скрывали, что ее отец, Виктор Степанович Ковригин, погиб смертью храбрых в захлебнувшемся наступлении на Украине. В эвакуации, в Чебоксарах, они жили в бараке. Как и другие дети войны, Леночка знала цену жизни и смерти, хлебу и маслу… Потом их перебрасывали еще дальше на юг – она на всю жизнь запомнила безумную давку той дороги, переполненные людьми товарные вагоны. Тогда Ковригиным помог человек в синей фуражке, сотрудник НКВД. Раненый, он тяготился своим важным, но не героическим эвакуационным заданием. Он рвался на фронт, где уже потерял левую руку, где проливали кровь в прорывных атаках его товарищи – офицеры органов. Он стал поистине добрым гением для доцента Ковригиной и маленькой Леночки. Устроил их на отдельную полку, подальше от сквозняков, подкармливал из своего пайка. А потом исчез за поворотами войны – и они не знали, выжил он или погиб. Увидев удостоверение Кайгородова, Леночка вспомнила о том чекисте, вспомнила его пустой рукав, вспомнила, что называла его «дядя Сережа», а глаза у него были, как у Кайгородова, серые…

Леночка вздрогнула, но сразу взяла себя в руки и спросила почти хладнокровно:

– С мамой что-то случилось?

– Нет, нет, – поспешил успокоить ее чекист, убирая удостоверение в карман, – с Марией Сергеевной все в порядке… Я прошу вас, Елена Викторовна, не волнуйтесь и внимательно выслушайте меня.

Ковригин слегка улыбнулся, и его открытая улыбка мгновенно смыла все страхи, навалившиеся на Леночку.

– Да, да, я слушаю вас, Борис… Петрович!

Леночке все-таки удалось запомнить его имя.

Они улыбнулись друг другу.

– Так вот, Елена Викторовна, как я уже сказал, ваша мама занята очень серьезной работой. Недавно нам стало известно, что результатами ее исследований всерьез заинтересовалась разведка одной крупной капиталистической державы. Я, по долгу службы, курирую вопросы безопасности Марии Сергеевны и ее коллег. К нам поступили сведения, что в ближайшее время враги начнут активные действия для того, чтобы проникнуть в наши секреты. Поэтому руководство уполномочило меня обратиться к вам, Елена Викторовна, с тем чтобы вы посодействовали нам в этом непростом деле…

– Каким образом? Что я могу? – вырвалось у девушки, но Кайгородов жестом остановил ее и продолжил:

– Ничего особенного делать вам не придется, Елена Викторовна. Прыжки с парашютом, стрельба из бесшумного револьвера и встречи на конспиративных квартирах исключаются, – пошутил чекист. – Вам просто-напросто надо будет внимательно приглядываться к людям, которые часто бывают у вас дома, подмечать всякие мелочи, а потом давать краткие отчеты о происходящем. Не исключено, что враги будут действовать через людей, входящих в близкий круг общения вашей мамы. Особенное внимание надо уделять тем, кто появляется у вас дома впервые, – ну, знаете, друзья друзей, знакомые знакомых. Ваша мама – очень общительный человек, и ваш дом, насколько я знаю, известен своим гостеприимством – и тем проще врагам подобраться к Марии Сергеевне.

– Скажите, Борис Петрович, только скажите честно: маме грозит опасность?

– Лукавить не буду, Елена Викторовна, враг очень коварен и хитер, а значит, от него можно ожидать всего, чего угодно. Но в случае с вашей мамой, я думаю, большой опасности нет. Мы держим ситуацию под контролем – жизни и здоровью профессора Ковригиной ничего не угрожает. – Он наставительно поднял палец. – Во многом, Елена Викторовна, безопасность товарища Ковригиной зависит и от вас!

– А что будет потом, когда вы раскроете шпионов? – с любопытством спросила Леночка.

Кайгородов снисходительно улыбнулся и ответил:

– Мы их возьмем! А возможно, проведем операцию по дезинформации врага… Но это уже оперативные тонкости – сами понимаете, Елена Викторовна, всего я сказать вам не могу… Так что вы ответите на мое предложение?

– Конечно, я согласна – это мой долг…

– Иного ответа я и не ожидал услышать от вас. Вы – мужественная девушка, настоящая комсомолка!

Леночка зарделась и опустила глаза – последние слова обаятельного чекиста ей польстили.

– Разумеется, о нашем разговоре никто не должен знать, – строго сказал Кайгородов. – Ваша миссия абсолютно секретна, Елена Викторовна.

– Даже мама не должна знать?

– Ни в коем случае! Незачем волновать Марию Сергеевну – это может отразиться на ее работе. Тем более и враги могут что-то заподозрить, а в этом случае весь наш план может оказаться под угрозой.

С такими аргументами было сложно спорить, и Леночка согласно кивнула.

– Как мы будем с вами встречаться, Борис Петрович?

– Я буду периодически звонить вам домой и сообщать место и время встречи. Причем контакт вы должны поддерживать только со мной, любой человек, который придет к вам от моего имени, если я не предупредил вас об этом заранее, – враг. Помните это! Еще – вот вам телефон для экстренного вызова, – Кайгородов достал из кармана бумажку с номером, – запомните его наизусть… Звонить по этому номеру нужно только в крайнем случае.

Леночка запомнила номер, Кайгородов чиркнул спичкой, поджег бумагу и держал ее за уголок, пока огонь окончательно не съел цифры.

Они разговаривали еще минут десять. Кайгородов подробно проинструктировал Леночку о том, на что особенно надо обращать внимание, как вести себя с незнакомцами, как систематизировать полученную информацию – отметая мелкие и незначительные вещи, не упускать при этом главного.

Они расстались, как старые друзья. Кайгородов пожал Леночке руку и сказал:

– Удачи вам, Елена Викторовна. Я уверен, у вас все получится.

Леночка кивнула новому знакомому, тихо сказала «до свидания» и пошла домой, еще раз прокручивая в голове все детали необычной беседы со старшим лейтенантом государственной безопасности Борисом Кайгородовым.

– Подожди, Иван Николаевич, – остановил писатель Пронина, – это не та профессор Ковригина, которая скончалась с месяц назад? Я помню, в «Известиях» еще некролог был…

– Да, это она самая, – сухо ответил чекист.

– Так значит, не удалось вам?

– Что не удалось?

– Ну, оградить ее, что ли… Или там что-то другое?

– Слушай, Лев Сергеевич, – с легким раздражением в голосе прервал Пронин поток вопросов, – тебе что, с конца надо все рассказывать? Экий ты нетерпеливый стал!

– Виноват, товарищ генерал-майор! Извини, Иван, рассказывай дальше.

– Еще вопросы есть? – с деланной строгостью в голосе спросил друга Пронин.

– Есть, – Овалов решил идти до конца.

– Тогда задавай…

– Скажи, Иван, а правда, что ваши ребята вот так запросто могут прибегать к помощи родственников – вербовать посторонних людей?

– Всякое бывает, Лев, – неопределенно ответил Пронин, – всякое бывает… Хотя этот случай – дело особое.

Мамы еще не было дома. Домработница Нюра, работавшая у Ковригиных уже больше пяти лет, засуетилась вокруг Леночки, по доброй традиции вздыхая и охая:

– Ой, совсем замучили ребенка в этом университете! На тебе же лица нет, Леночка. И не кушала, наверное, весь день! Ох, Господи, Царица Небесная!

– Да все нормально, Нюра, – невпопад отвечала Леночка, – все хорошо у меня…

– А и хорошо, а и хорошо… Ой, чуть не забыла дура старая – жених-то твой, Павел Викторович, весь телефон уже оборвал, звонил раз пять…

– Паша? – рассеянно спросила Леночка, – Когда?

– Да последний раз минут как пятнадцать тому… Кушать будешь, Леночка? Я супчик куриный сварила, котлеток свежих нажарила с картошечкой – как ты любишь… А? – Она так подмигнула Леночке, что отказаться было невозможно.

– Не надо, Нюра… Я потом…

Сокрушаясь и причитая, домработница пошла на кухню, по дороге сметая с мебели несуществующую пыль. Леночка зашла в свою комнату, бросила на стол свой туго набитый портфель и упала на кровать.

Мысли о беседе с Кайгородовым не оставляли ее. Раздумья девушки были прерваны резким телефонным звонком. Через минуту в дверь комнаты тихо постучали, и Нюрин голос едва слышно сказал:

– Леночка, иди, опять Павел Викторович звонят… Ой, Господи, нет покоя деточке…

Лена вышла в коридор и взяла трубку телефонного аппарата.

– Да, я слушаю, – сказала она.

– Привет, Елочка! Куда ты пропала? Я целый день тебя вызваниваю! – Пашин голос звучал весело и задорно, от него у Леночки сразу посветлело на душе. – Слушай, Ел, у меня для тебя есть потрясный сюрприз! Ты будешь в восторге!

– Какой?

– Сама увидишь – я у тебя через полчаса буду. Хорошо?

– Конечно, приезжай, Паша, я очень соскучилась…

– Я тоже! Все, до встречи!

В трубке что-то щелкнуло, и она разразилась чередой протяжных гудков.

Из двери на кухню выглянула Нюра:

– Леночка, может, покушаешь? Все свежее, горяченькое… Котлетки твои любимые…

– Конечно, покушаю, Нюрочка, – задорно ответила девушка, – сейчас Паша приедет, и покушаем тогда… Кстати, мама когда будет?

– Ой, Господи! Вечно я все позабуду, старость – не радость! Звонила Марь Сергеевна, вот-вот прибудет. Короткий день у них. Вот все вместе и отужинаете, – радостно резюмировала Нюра, – вот и слава богу!

Павел и Мария Сергеевна пришли почти одновременно – с разницей в пять минут. Профессор Ковригина – молодящаяся и довольно красивая еще женщина сорока пяти лет – поцеловала выбежавшую ей навстречу Леночку и устало сказала, обращаясь к дочери и Нюре, которая тоже оставила свой кухонный пост, чтобы поприветствовать хозяйку:

– Ой, девчонки, так я что-то устала сегодня, и есть жутко хочется! Не дадите с голоду помереть надежде советской химии?

– Все готово у меня уже, – торжественно заявила Нюра, – вот только Павла Викторовича ожидаем – сейчас обещали быть…

– Что ты говоришь, Нюра, – раскраснелась Леночка, – при чем здесь Пашка? Не слушай ее, мамочка!

– Ладно, ладно, – примирительно сказала Мария Сергеевна, – не слушаю, а все-таки зятя надо дождаться, а то потом невзлюбит тещу – это часто бывает!

Леночка было собралась уже вконец засмущаться, но тут весело заголосил дверной звонок.

Паша ворвался в прихожую, как теплый весенний ветер, мужественный запах его «Красного мака» сразу заглушил ненавязчивый аромат «Ландыша» – духов, которым отдавала предпочтение Мария Сергеевна.

Чубатое, высоколобое и румяное лицо Паши дышало молодой энергией. Он чмокнул в нос свою обожаемую Елку, Марии Сергеевне вручил увесистую коробку шоколадных конфет, а Нюре – бумажный пакетик с ее любимыми бабаевскими барбарисками.

После всех этих «дароприношений» в руках у Павла остался плоский бумажный пакет, испещренный разноцветными скрипичными ключами – эмблемками недавно открывшегося в ГУМе магазина грампластинок. Леночка сразу поняла, что содержимое этого пакета и есть тот самый сюрприз, о котором Паша говорил по телефону.

– А где мой сюрприз? – тонким капризным голоском спросила она, смешно выпучив глаза.

– Держи, держи свой сюрприз, – Павел протянул Лене пакет, который та сразу стала разворачивать, шурша бумагой.

В пакете оказалась модная новинка – долгоиграющая пластинка с записями Муслима Магомаева. Называлась она «Лучший город Земли» – по названию твиста, который слушало и под который танцевало почти все молодое население Страны Советов.

Восторгам Леночки не было предела – подарок Павла явно пришелся ей по вкусу. Пока Паша раздевался в прихожей, а Мария Сергеевна и Нюра накрывали стол в гостиной, Леночка побежала к себе в комнату, чтобы «обновить» свой подарок.

Из динамика портативного проигрывателя сначала послышалось легкое шуршание, а затем в комнату ворвалась легкая и радостная мелодия песни, зазвучал сильный голос молодого, но уже очень популярного певца:

- Песня плыве-от, сердце поет!

- Эти слова-а – о тебе, Москва-а-а!

Паша неслышно вошел в комнату и, глядя на кружащуюся в танце восторженную Леночку, громко спросил:

– Ну как, Елочка?

Сделав очередное немыслимое па, девушка на лету чмокнула парня в щеку и пропела вместе с Магомаевым:

- Эти слова-а – о тебе, Москва-а-а!

Пашин подарок ей явно очень понравился.

Через несколько минут Нюра позвала их к столу, и Леночка, раскрасневшаяся от быстрого танца, с легким разочарованием выключила проигрыватель. Она, не переставая пританцовывать и что-то напевать, взяла за руку улыбающегося Павла, и молодые люди направились в гостиную.

Ковригины и их молодой гость отдали должное Нюриной стряпне, а в этом деле набожная домохозяйка была большой мастерицей. За ужином говорили о незначительных вещах: Леночка рассказала что-то о своих студенческих делах, Павел припомнил какой-то забавный случай, произошедший с ним на службе, – после окончания журналистского факультета МГУ его как одного из лучших выпускников распределили на работу в редакцию «Комсомольской правды».

Мария Сергеевна смотрела то на дочь, то на Павлика и в который раз думала: «Какая прекрасная пара! Как хорошо они друг друга дополняют: строптивая и слегка упрямая Леночка и Павел – жизнерадостный, спортивный и целеустремленный. Глядишь, еще годик – и прибавится ко всем моим титулам еще один, самый, наверное, почетный – произведут меня в бабушки…»

– Мамуля, о чем задумалась? – спросила Леночка маму. – Опять какую-нибудь научную проблему в голове решаешь?

Мария Сергеевна тепло улыбнулась дочке и с показной серьезностью сказала, нахмурив брови:

– Масса Солнца равна двум биллионам тонн…

Леночка и Павел громко рассмеялись – Мария Сергеевна очень похоже воспроизвела кусочек монолога Любови Орловой из «Весны», где популярная актриса играла женщину-ученого, этакого «сухаря» в юбке, живущего в мире формул и экспериментов.

Когда Нюра принесла чай, Мария Сергеевна громко хлопнула в ладоши и строго сказала:

– Так, дети, внимание! У меня для вас есть новость! Сегодня мы в институте закончили очень большую и важную работу. В связи с этим в эту субботу у нас дома состоится праздничный прием. Надеюсь, что вы не бросите нас с Нюрой на растерзание моим ученым коллегам и поможете мне с организацией и проведением банкета.

Услышав мамино объявление, Леночка неожиданно вспомнила свой недавний разговор с Кайгородовым, о котором уже и думать забыла. На душе снова стало тревожно.

«…Ваша мама – очень общительный человек, и ваш дом, насколько я знаю, известен своим гостеприимством, и тем проще врагам подобраться к Марии Сергеевне…» – вспомнила она слова Бориса Петровича.

Леночка скрыла беспокойство, улыбнулась и ответила матери:

– Конечно, мы тебе поможем, мама! Ты как, Паш?

– С огромным удовольствием, Елочка! – ответил молодой человек и широко улыбнулся, а потом повернулся к Ковригиной и спросил: – Мария Сергеевна, а если не секрет, в чем суть работы, которую вы завершили?

«…Особенно я прошу вас обращать внимание на тех людей, которые как бы из праздного любопытства интересуются работой Марии Сергеевны. Есть шпионская методика, которая позволяет с помощью самых невинных вопросов выудить из человека очень важную информацию…» – слова Кайгородова явственно прозвучали в голове Леночки.

Мария Сергеевна собралась было ответить на вопрос Павла, но вдруг Леночка встала из-за стола и неожиданно резко сказала своему жениху:

– Паша, не приставай к маме! Видишь, как она устала сегодня! И вообще, как тебе не надоест постоянно задавать глупые вопросы!

– Леночка, зачем ты так? – укоризненно сказала дочери Ковригина. – Я не настолько устала, чтобы не пообщаться с вами…

Но никакие укоры и убеждения уже не могли подействовать на девушку. Зная ее упрямый характер, Паша вышел из-за стола и извиняющимся тоном сказал Марии Сергеевне:

– Я действительно, наверное, задаю много вопросов… У нас это называется профессиональной деформацией – ведь в нашей профессии приходится очень часто спрашивать людей… Извините, Мария Сергеевна.

Леночка схватила Павла за руку и с усилием поволокла из гостиной. Мария Сергеевна только и успела сказать вслед:

– Ничего, Павел, ничего – потом еще пообщаемся…

Резкая вспышка дочери была ей абсолютно непонятна, такого с Леночкой никогда раньше не было…

Молодые люди зашли в комнату Леночки, где девушка вновь начала строго отчитывать Пашу:

– Ну что ты вечно лезешь со своими вопросами? Что ты пристаешь? Что, поговорить больше не о чем?

– Ела, ну что такого случилось? Что ты так взъелась? – попытался защищаться Паша. – Вообще, что ты так разнервничалась? Что случилось?

– Ничего, – резко ответила девушка, взяла со стола какую-то книгу и, изобразив на лице полнейшее равнодушие, стала листать ее.

Немое сидение молодых людей друг напротив друга продолжалось не меньше десяти минут. Все попытки Павла заговорить с девушкой натыкались на стену молчания.

Вскоре Паша, совершенно смущенный произошедшим, поднялся со стула и тихо спросил:

– Ну, я пойду, Лена?

Девушка едва заметно кивнула, и Паша ушел, бросив на прощание едва слышное «пока».

Леночка отложила книгу и задумалась, уставившись в стену.

«Надо взять себя в руки… Нельзя же теперь подозревать всех… Что ты наделала, дуреха! Это же Пашка, Пашка! Такой родной, такой искренний, такой хороший… Но вот эти его вопросы…»

Где-то в глубине души Леночки зародилось сомнение, девушке вдруг стало очень холодно и страшно… Она обхватила голову ладонями и горько заплакала. Да, непростое это дело – шпионов ловить… А кто говорил, что будет легко?

Пронин замолчал и достал из кармана халата элегантный портсигар. Он выудил из него папиросу, вставил ее в рот, но прикуривать не стал. Овалов знал, что чекист бросил курить уже очень давно, но иногда любил вот так доставать папиросу и держать ее в зубах. «Для аромата…» – объяснял он в таких случаях.

– Скажи, Иван Николаевич, – воспользовавшись паузой, спросил чекиста писатель, – а может, не стоило эту девочку в такое серьезное дело вовлекать?

– Может, и не стоило, Лев Сергеевич, может, и не стоило, – ответил Пронин, слегка улыбнувшись.

Поняв, что более внятного ответа на этот вопрос ему пока не получить, Овалов задал следующий:

– Скажи хоть тогда, Иван Николаевич, враг уже появился «на сцене»?

Глава 3. Принцип калейдоскопа

На следующий день, проводив Марию Сергеевну на работу, а Леночку в университет, Нюра отправилась на рынок – закупать продукты к будущему банкету.

На улице стояла отличная солнечная погода, сквозь почерневшую землю газонов уже стала несмело пробиваться молодая травка, новыми листьями набухали почки деревьев.

Нюра предпочитала всегда ездить на рынок, хотя рядом с домом уже давно открылось несколько больших универсамов, где можно было купить все, что угодно, и по более низкой цене. Потребительские принципы набожной домашней работницы Ковригиных не могли пошатнуть никакие чудеса советской торговли. «Что там в этих магазинах? Сплошной картон и этот… полителен, консервы одни, прости Господи, а на рынке все свежее, натуральное – прямо из деревни…» – так рассуждала Нюра. Обдумывая план своих покупок, женщина и не заметила, как от самого подъезда за ней увязался мужчина лет сорока пяти, одетый в неброский бежевый плащ и «тирольскую» шляпу с узкими полями, – ничем не примечательный гражданин невзрачной внешности.

Мужчина следовал за Нюрой до самого рынка, а когда домохозяйка вошла в просторный крытый павильон с рядами, он остановился у табачного ларька и тихо заговорил с молодым человеком, как видно, поджидавшим его. Парень был одет в широкие брюки и короткое черное полупальто. Его туалет дополняли клетчатая кепка-восьмиклинка, козырек которой был надвинут на глаза, и блестящие лаковые полуботинки с квадратными носами.

Твист в Москве

Невзрачный гражданин и молодой человек разговаривали не более минуты, а потом разошлись. Парень зашел в крытое помещение рынка следом за Нюрой, а мужчина, обойдя павильон стороной, вошел в него через другой вход.

А тем временем Нюра неторопливо обходила мясные ряды, выбирая увесистый кусок свиной вырезки для буженины, которой решила удивить гостей. И вот у одного из торговцев она увидела как раз то, что искала. Огромный улыбчивый татарин в белом халате с закатанными рукавами, к прилавку которого подошла Нюра, весело спросил ее:

– Что присмотрела, мама? Выбирай – э-э, лучше мяса во всей Москве не найти. Свежайшее, вкуснейшее! Выбирай – какой тебе кусочек показать?

Нюра строго указала пальцем на понравившийся кусок вырезки, и торговец ловким движеньем руки бросил тот на весы.

– Э-э, мама, ты толк знаешь, однако! Самое лучшее мясо выбрала, ай-бай! – сказал он, манипулируя гирями.

Нюра молча наклонилась к весам, обнюхала мясо, потом надавила на него пальцем, проверяя свежесть. Свинина действительно была очень хорошей.

– Сколько с меня? – спросила Нюра у торговца, и тот, взглянув на весы, стал подсчитывать стоимость товара на маленьких металлических счетах.

Нюра собралась было полезть в авоську за кошельком, но тут услышала громкий крик:

– Эй, гражданочка, смотри – у тебя кошель из авоськи тянут!

Нюра резко схватилась за неожиданно полегчавшую сумку, но было уже поздно. Когда она обернулась, то увидела только спину в черном пальто, быстро удалявшуюся в сторону выхода.

Нюра громко заголосила:

– Грабят! Ой, Господи Боже мой, держи его, вон того!

На выходе из павильона произошла какая-то заминка, и Нюра, прижав к груди порезанную бритвой авоську, бросилась туда.

У выхода уже собралась толпа зевак, пробравшись через которую, Нюра увидела мужчину в бежевом плаще, который в одной руке сжимал ее кошелек, а другой держался за живот.

– Вот сволочь, саданул меня крепко, – объяснял мужчина собравшимся. – Я его за руку схватил, а он меня как вдарит в живот и бежать! А кошелек-то бросил, гад! Кстати, чей кошель, граждане?

– Мой, мой, – радостно закричала Нюра и бросилась к своему спасителю. – Ой, спасибочки вам, гражданин! А я-то и не заметила, как это…

– Внимательней надо быть, мамаша, – мужчина протянул кошелек Нюре, слегка поморщившись от боли. – Посмотрите, все ли там на месте…

– Милицию надо позвать, – предложил кто-то из толпы. – Это так нельзя оставлять, что же творится?

– Милицию, милицию, – передразнил говорившего Нюрин спаситель. – Где она была, твоя милиция, когда здесь гражданку обворовывали? Кого теперь ловить-то?

Поняв, что происшествие исчерпано, люди, негромко обмениваясь впечатлениями, разошлись. Нюра, слегка поохивая, осталась рядом с мужчиной, который все еще прижимал руку к ушибленному животу.

– Может, вам «скорую» вызвать? – участливо спросила Нюра.

– Не надо, само пройдет… Вас как звать-то, мамаша?

– Нюрой, – сказала домохозяйка и тут же поправилась: – Анна Тимофеевна…

– А меня Степаном Тимофеевичем зовут, получается, что мы с вами почти тезки.

Бесхитростная шутка понравилась Нюре, и она окончательно прониклась доверием к своему спасителю.

– Вы местная, Анна Тимофеевна? – спросил мужчина.

– Нет, я сама из Пскова, но в Москве, почитай, уже десятый год живу…

– А я здесь совсем недавно, – сказал Степан Тимофеевич. – Вот, а кстати, не знаете, как мне найти один адресок?..

Мужчина достал из кармана плаща бумажник и вынул из него листочек, который протянул Нюре. Та прочитала адрес, написанный крупным разборчивым почерком, и ответила:

– А и прекрасно знаю я этот адрес, это совсем рядом с нашим домом… Сейчас объясню, как добраться!

Мужчина внимательно выслушал Нюрины объяснения, а потом сокрушенно сказал:

– Спасибо, Анна Тимофеевна, но, если честно, боюсь, что сложно мне все-таки туда добраться будет, непривычный я к такому большому городу… Может, я вам помогу закупиться да продукты донести, а вы мне по дороге этот адресок и покажете?

Вежливый мужчина очень понравился домработнице, и она согласилась на его предложение, тем более что накупить всего ей надо было много, а нести самой тяжелые сумки очень не хотелось.

Прежде всего Нюра в сопровождении своего спасителя вернулась к прилавку и купила выбранный кусок мяса. Из сочувствия к жертве незадачливого грабителя татарин взял с Нюры вдвое меньшую цену.

– На доброе здоровье, мама!

Потом они вдвоем еще долго ходили по рынку: Нюра выбирала овощи, купила несколько цыплят, сметаны для заправки салатов, пару пучков зелени. Все закупленное едва уместилось в две огромные сетки-авоськи, которые нес за Нюрой Степан Тимофеевич…

– Давайте я хоть одну-то возьму, – предложила Нюра мужчине, но тот улыбнулся и ответил:

– Не волнуйтесь, Анна Тимофеевна, мне не тяжело.

На обратном пути они разговорились. Нюра, отвечая на простые вопросы своего спасителя, незаметно для себя рассказала ему все подробности своей московской жизни. Не забыла она упомянуть и о том, что ее хозяйка – профессор, ученый-химик, выполняет какую-то важную работу: «Государственная тайна, так-то!» Степан Тимофеевич спросил, а чем же занимается муж профессора, на что Нюра со вздохами рассказала мужчине подробную историю семейной трагедии Ковригиных. И про похоронку, и про эвакуацию…

– …Впервой-то его под Москвой ранили, в декабре сорок первого. Леночке, дочке, всего шесть годочков было. До лета сорок второго письма аккуратно приходили – кажный месяц. Нас-то трудновато найти было – сначала Чебоксары, потом Ташкент, но почта как-то наловчилась письма-то адресатам доставлять. В этой, как ее, экаву… – Нюра никак не могла вспомнить труднопроизносимое слово.

– Эвакуации? – помог Степан Тимофеевич.

– Во-во – этой самой. Ну, а потом, летом, письмо пришло – откуда-то с Украины, от полковника одного. Так и так, погиб смертью храбрых старший лейтенант Ковригин. Ну, и фотографию прислал фронтовую. Орден Красной Звезды при нем, улыбается. Погиб, значит, Виктор Степанович… Я-то сама его не видела, позже к ним устроилась, а по фотографиям – такой видный был человек, в больших партийных званиях ходил, доктор научный! Вот как судьба закрутилась-то…

Так постепенно Нюра рассказала своему новому знакомому всю жизнь семьи Ковригиных, не забыв, конечно, поведать про Леночкиного жениха – Пашу и о намеченном на субботу банкете в честь какого-то важного научного открытия.

Так, неспешно беседуя, они добрались до дома, где жили Ковригины.

Нюра остановилась и, показав рукой в сторону широкого проспекта, проходившего невдалеке, сказала своему попутчику:

– Вам туда, Степан Тимофеевич, пройдете два квартала, и будет ваша улица – там найдете…

– Спасибо вам большое, Анна Тимофеевна, может, до квартиры сумки донести?

– Да нет, не надо, тут уж я сама, и так вам от меня одни проблемы… Не судите уж строго меня, старую…

Они тепло попрощались – Нюра пошла к себе, а ее новый знакомый, проводив домработницу внимательным взглядом, подошел к ближайшей телефонной будке и куда-то позвонил. Говорил он недолго, а повесив трубку, остался на месте. Через пятнадцать минут возле него на обочине дороги остановилась бежевая «Победа».

Степан Тимофеевич открыл дверцу машины и сел рядом с водителем. Машина, подняв небольшое облачко пыли, сорвалась с места и скрылась в лабиринте улиц.

– И что им с этой Нюры, Иван Николаевич? – спросил Лев Сергеевич Пронина, когда тот приостановил свой рассказ, для того чтобы в очередной раз осуществить свои манипуляции с папиросой. – Что ценного в том, что они узнали, чем питается и во что одевается профессор Ковригина? Да и рассказы о военных лишениях вряд ли что-либо добавят в их досье.

– А ты, Лев, помнишь слова Кайгородова: «…Есть шпионская методика, которая позволяет с помощью самых невинных вопросов выудить из человека очень важную информацию…»? – Пронин внимательно посмотрел на писателя и улыбнулся: – Сбор информации – это, брат Лев Сергеевич, целая наука…

– Да, не спорю, с домработницей этот «Тимофеич» сработал отменно, но ценность того, что он узнал, кажется мне очень сомнительной…

– А потому-то ты и не шпион, Лев Сергеевич, а советский писатель, – широко улыбнулся Пронин. – Есть вещи, которые абсолютно неинтересны для простых людей, а для врага важно все… Знаешь, есть такая игрушка детская – калейдоскоп?

– Да, а при чем здесь это?

– Сознание шпиона и сознание контрразведчика работают по очень похожему принципу. Они, подобно этому самому калейдоскопу, складывают стройные и красивые узоры из осколков самой разной информации, порой даже из откровенного «мусора». Правда, они – враги – с помощью этой информации пытаются узнать наши секреты, а мы мешаем им сделать это…

– Но Ковригину вы все-таки не уберегли…

– Эх, Лев Сергеевич, что за привычка торопить события? Ты ведь только завязку услышал, а уже выводы делаешь, – упрекнул Пронин друга. – Дальше будешь слушать?

– Да, конечно!

В пятницу вечером Леночка, явившись домой с занятий и, как всегда, выслушав причитания Нюры, решила позвонить Павлику.

Паша был в редакции – в трубке фоном звучал непрекращающийся стук множества пишущих машинок: молодые и не очень молодые советские журналисты готовились сдавать в печать очередной номер газеты.

– Алло, слушаю вас… – неожиданно тихо прозвучал голос Паши.

– Пашенька, это я, – вкрадчиво сказала Леночка и затихла, ожидая его реакции.

– О Господи, Царица Небесная, – смешно подражая Нюриному говорку, ответил Павел. – Я уж и не чаял вас услышать, Елена Викторовна!

– Паша, ты обиделся на меня за вчерашнее? Я такая дура, прости меня, а?

– Обижаются только дураки, Елка, или слабые люди, – серьезно ответил ей Паша, а потом с усмешкой добавил: – Тем более я могу тебя понять – у тебя такие серьезные обстоятельства сейчас…

– Какие обстоятельства? – заволновалась девушка и подумала: «Неужели он знает про Кайгородова? Может, он тоже – как и я? Нет, не может быть!»

– Ну, как какие, Ела? Ты же вчера весь день в анатомичке проторчала – нарезалась там, накромсалась мертвых тел… После такого с живыми людьми не очень-то пообщаешься. Представляю, что ждет меня в будущем…

– Счастье и любовь, дуралей, – ответила на этот выпад Леночка. – И почему ты повторяешь эту обывательскую тарабарщину?

– Профессия такая, – ответил Паша. – А насчет счастья и любви – ловлю тебя на слове!

– Лови, лови… Так ты сегодня будешь у нас?

– Нет, Ела, прости, сегодня никак – сдаем субботний номер. А завтра я посещу ваш фуршет, ибо приглашен хозяйкой…

– Хорошо, подходи к четырем. Буду ждать. Все. Пока.

– Пока, любимая…

Перед тем как опустить трубки на рычаги, влюбленные одновременно поцеловали микрофоны.

На следующий день к половине пятого в квартире Ковригиных все уже было готово к празднику. Широкий стол в гостиной был застелен белоснежной скатертью, на которой усилиями Леночки, Паши и Марии Сергеевны были в идеальном порядке расставлены столовые приборы, бутылки коньяка, вина и шампанского.

Празднично одетые Елена Сергеевна, Паша и Леночка расположились в глубоких креслах, стоящих в углу комнаты возле огромного «Телефункена», из которого негромко доносились звуки утесовского джаза. Они очень живо обсуждали случай, произошедший вчера с Нюрой, которая периодически появлялась из кухни, чтобы поставить на стол блюдо с очередным кулинарным шедевром. Правда, ее участие в беседе сводилось к коротким восклицаниям религиозного оттенка, которые всякий раз вызывали острые приступы веселья у смешливой Леночки.

В прихожей празднично заголосил звонок, и Нюра бросилась открывать дверь. Следом за ней встречать гостей пошла и Мария Сергеевна.

В гостиной послышался звук множества голосов, веселый хохот, и спустя несколько минут на пороге комнаты появился глава института – академик Владимир Николаевич Громов. Его высокая, слегка полноватая фигура дышала бодростью и энергией, на лацкане бостонового пиджака тускло мерцал эмалью орден Ленина.

Он никогда не надевал всех своих орденов и лауреатских значков, только первый орден Ленина, полученный в сорок шестом году… При виде молодых людей, поднявшихся навстречу гостю, Громов широко улыбнулся.

– Здравствуй, Ленуся! Здравствуй, хохотушка! Ну что, коклюш уже научилась лечить? – поприветствовал академик Леночку и поцеловал ее в подставленную щечку.

Павла Иван Николаевич тоже видел уже не в первый раз. Он крепко пожал парню руку и спросил:

– Паша, когда на свадьбу пригласишь? Что это вы с Ленусей тянете резину, понимаешь? Нехорошо… Смотри, сбежит от тебя с каким-нибудь костоправом…

– Ваня, ты себя бы вспомнил в их возрасте, – в гостиную вошла Надежда Валентиновна Громова, жена академика – известная драматическая актриса. – Вспомни, как сам пять лет не решался мне предложение сделать. Самой пришлось тебя под венец тащить…

– Ну что ты, Надюша, – хмуря брови, стал оправдываться академик. – Тогда время-то, вспомни, какое было – голод, разруха… А сейчас – совсем другое дело!

– Да я не против, Владимир Николаевич, – заявил Паша. – Вот только Елка хочет сначала университет закончить, а уже потом заняться своей личной жизнью. А переубедить ее сложно – упряма без меры… Сами знаете…

– Значит, первым делом, Ленуся, самолеты? Смотри, упустишь такого парня! – сказал академик девушке.

В ответ Леночка только громко рассмеялась.

Постепенно приглашенных в гостиной становилось все больше и больше. Появился доцент Григорович – в прошлом научный оппонент профессора Ковригиной, работающий ныне заведующим кафедрой химии в одном из столичных вузов. Григорович, заметив Громова, сразу втянул его в полемику по поводу статьи, которую академик недавно опубликовал в каком-то научном журнале. Они уединились в углу гостиной и стали горячо спорить, позабыв обо всех и вся.

Появилась Екатерина Миллер, давняя подруга Ковригиной, – известная поэтесса, автор множества романтических стихов и просто элегантная женщина. Как всегда, она поразила всех присутствующих своим великолепным вечерним платьем, сшитым, как шептали дамы, одним из самых модных модельеров Москвы. За поэтессой сразу же принялся ухаживать Андрей Филиппович Серебряков, начальник отдела кадров института, выправка которого выдавала в нем бывшего военного – Серебряков ушел в отставку в звании капитана первого ранга.

Когда все собрались, хозяйка пригласила компанию к столу. После обычной в такой ситуации суеты, связанной с разливанием напитков и накладыванием закусок в тарелки, первый тост, по сложившейся уже традиции, провозгласил академик Громов:

– Дорогие друзья, коллеги! Первый бокал я хочу поднять за гостеприимную хозяйку нашего замечательного праздника. Ведь именно благодаря ее научной прозорливости стала возможной та небольшая, но очень важная победа, которую мы с вами сегодня отмечаем!

Не всем из присутствующих был понятен тост академика Громова, но Марию Сергеевну все действительно очень любили и уважали, а поэтому выпили за нее с большим удовольствием.

После первого тоста компания принялась за закуски, за столом потекли неспешные разговоры, то там, то здесь слышался негромкий смех. Григорович продолжал спорить с Громовым, иногда в их дискуссию встревала и Мария Сергеевна, Серебряков шептал что-то смешное на ухо импозантной поэтессе, Надежда Валентиновна беседовала с Леночкой и Пашей. Правда, в беседе этой участвовал в основном только Павел, так как Леночка, помня о задании Кайгородова, внимательно прислушивалась к застольным разговорам. Она вдруг поняла, что враги, о которых говорил ей чекист, могут сейчас сидеть с ней за одним столом, и эта мысль заставляла ее быть бдительнее.

Особенно подозрительным ей казалась навязчивость Григоровича, который все никак не хотел отстать от Громова и Марии Сергеевны. Леночка вообще не любила этого вечно брюзжащего человека, тем более что тот практически никогда не обращал на нее никакого внимания. Фамилию Григоровича она вписала первой в свой условный список подозреваемых, впрочем, других имен там пока еще не было.

Гости отдали должное закускам, настало время второго тоста. Инициативу вновь взял в свои руки Громов, надеясь, по-видимому, таким образом избавиться от навязчивого доцента.

Он встал и окинул собрание внимательным взглядом. Неожиданно академик заметил за столом пустующее место и строго спросил собравшихся:

– Кто это сегодня проигнорировал наш праздник? Чье место пустует?

Кто-то из присутствующих негромко сказал:

– Что-то сегодня не видно было Тараса Григорьевича…

– Точно, – поддержал его другой голос, – он еще не приходил…

«Тарасом Григорьевичем» сотрудники института в шутку прозвали начальника административно-хозяйственной части Александра Юрьевича Шевченко, человека, которого все работающие в учреждении любили за веселый нрав и уважали за исключительную хозяйственность и бережливость.

– Так, так, – с деланной строгостью сказал академик, – значит, наш товарищ Шевченко опаздывает… Непохоже на него… Ну да ладно. Все равно наш «ворошиловский стрелок» ничего крепче нарзана не пьет. Не убудет от него…

Действительно, Шевченко практически не пил и занимался пулевой стрельбой, даже имел какой-то высокий разряд в этом виде спорта.

– Итак, – продолжил Громов, – я предлагаю поднять бокалы за Военно-морской флот и Военно-воздушные силы нашей страны!

Сотрудники института понимающе кивнули и встали со своих мест. Их примеру последовали и остальные, хотя они и не поняли смысла этого тоста. Кто-то непонимающе спросил:

– А при чем здесь флот? При чем здесь наша авиация?

Громов широко улыбнулся и ответил на это:

– При том, что они такие морские и воздушные, военные, а главное – сильные!

Все рассмеялись и выпили.

Леночке не понравился тост Громова, но больше всего ей не понравились вопросы, последовавшие вслед за ним. Она отыскала глазами любопытствующего – им оказался Дмитрий Павлович Дизер, директор какого-то крупного строительного треста, давний друг Марии Сергеевны. «Надо будет к нему повнимательнее присмотреться, – подумала Леночка, – кто его знает, что он за фрукт…» Кажется, ее «список подозреваемых» пополнился еще одной фамилией.

А за час до этого Александр Юрьевич Шевченко вышел из помещения стрелкового тира общества «Динамо», где тренировался каждую неделю, и, посмотрев на часы, заторопился к остановке троллейбуса. До торжества, которое сегодня должно было состояться у профессора Ковригиной, оставалось совсем немного времени. Шевченко шел быстрым пружинящим шагом, который так не свойствен мужчинам, возраст которых приближался к шестому десятку. Но Александр Юрьевич на здоровье не жаловался – для своих лет он был просто в великолепной форме.

Шевченко шел по аллее, когда к нему подошел ничем не примечательный мужчина в бежевом плаще и вежливо спросил:

– Товарищ, огоньком не богаты?

Начальник АХЧ не курил, даже на фронте не пристрастился к этой дурной привычке, но всегда имел при себе коробок спичек – так, на всякий случай.

– Есть такое дело! – Шевченко достал коробок из кармана пальто, зажег спичку и, сложив ладони «лодочкой», чтобы не задуло, поднес огонек к папиросе незнакомца.

Мужчина слегка обхватил ладони Александра Юрьевича своими руками и наклонился к огню. Когда на кончике папиросы разгорелся оранжевый уголек, Шевченко вдруг почувствовал легкий укол с наружной стороны левой кисти. Он затушил спичку и посмотрел на руку. На коже виднелась небольшая, но довольно глубокая царапина, через нее наружу уже выступила капелька крови.

Мужчина тоже заметил ранку и извиняющимся тоном сказал:

– Ох, извините, пожалуйста, товарищ! Это я, наверное, своим колечком…

Он показал Шевченко правую руку – на указательном пальце был большой серебряный перстень с мудреным узором.

– Интересная штучка, – заметил Александр Юрьевич, – тонкая работа!

Извинения незнакомца, он, конечно, принял и даже пошутил:

– Ну, подумаешь, укол! Укололся и пошел! Ерунда это, до свадьбы заживет.

Шевченко улыбнулся и, зажав ранку носовым платком, торопливо двинулся дальше. Опаздывать на праздник ему не хотелось.

Мужчина в бежевом плаще, дымя папиросой, прошелся по аллее и свернул за угол, в маленькую тихую улочку. Там его уже ждала бежевая «Победа». Он открыл дверцу и сел на переднее сиденье. Поудобнее устроившись в кресле и выбросив папиросу в открытое окно автомобиля, он достал из кармана клетчатый носовой платок и маленький никелированный пенальчик. Осторожно обмотав платком массивный перстень, он бережно снял его, откинул крышку пенала и аккуратно положил перстень внутрь.

Спрятав коробочку в карман плаща, он, не поворачиваясь, сказал водителю:

– Дело сделано… Поехали.

Веселье у Ковригиных было в полном разгаре. Уже давно было съедено горячее и выпито большое количество различных напитков. За огромным столом осталось несколько обсуждающих что-то компаний, а большая часть гостей, в основном молодые люди, занялись организацией танцев.

Леночка принесла свой проигрыватель и пластинки. Конечно, первым делом она поставила «Лучший город Земли», и молодежь закружилась в быстром танце, изредка вызывая недоуменные и слегка осуждающие взгляды представителей более старшего поколения.

Зазвучали начальные аккорды новой песни, и в это время в гостиную незаметно вошла Нюра и, подойдя к столу, что-то сказала Ковригиной и Громову.

Владимир Николаевич и Мария Сергеевна вышли в прихожую, домработница пошла следом.

Мария Сергеевна вернулась через пару минут. Лицо ее было серьезным и бледным, на нем не осталось и следа того веселого, праздничного настроения, которое было у нее всего несколько мгновений назад.

Она жестом велела Леночке выключить музыку и остановилась у двери в прихожую. Все затихли и обернулись к Ковригиной: стало понятно, что произошло нечто очень серьезное.

Из прихожей показался взволнованный и хмурый академик Громов.

– Товарищи, – без паузы начал он, остановившись рядом с Марией Сергеевной, – сейчас нам звонили из милиции… В общем, два часа назад скончался Александр Юрьевич Шевченко… Ехал в троллейбусе, прихватило сердце… Когда привезли в больницу, было уже поздно. Вот так, товарищи.

Услышав эту новость, все сидели молча – компания собиралась в квартире у Ковригиных не в первый раз, и все знали и помнили замечательного весельчака Шевченко, который так забавно умел отплясывать гопака и рассказывать уморительные байки. Послышался женский плач.

Вскоре все разошлись, сохраняя скорбное молчание. Паша и Леночка стали помогать Нюре убирать со стола, а Мария Сергеевна, академик Громов и кадровик Серебряков отправились в больницу. Леночке почему-то было страшно.