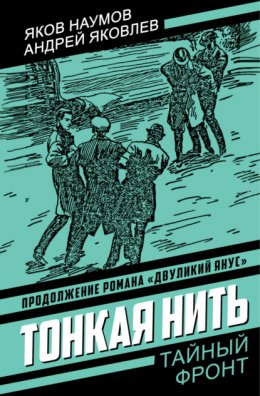

Тонкая нить

© Наумов Я.Н., 2025

© Яковлев А.Я, 2025

© ООО «Издательство Родина», 2025

Глава 1

Прошел уже час, если не больше, как майор Миронов, не выпуская папиросы изо рта, прикуривая одну от другой, мерил и мерил шагами свой кабинет из угла в угол: четырнадцать шагов туда, четырнадцать обратно и снова четырнадцать. Сколько уже пройдено: пять тысяч шагов, десять? Мысль мелькнула и пропала – не все ли равно?

Миронов подошел к окну и распахнул настежь обе створки. В комнату ворвалась осенняя прохлада. Сизые пласты табачного дыма, лениво тянувшиеся к потолку, качнулись и начали таять. Миронов облокотился на подоконник и глянул вниз: перед ним раскинулась знакомая картина. Направо, чуть устремляясь вверх, убегала узкая улица Дзержинского, забитая в этот предвечерний час машинами, троллейбусами, автобусами. Налево виднелась небольшая часть площади Дзержинского, толчея у входов в магазин «Детский мир». Сверху, с высоты пятого этажа здания Комитета государственной безопасности, были хорошо видны бесконечные потоки пешеходов, заполнявших тротуары, перекрестки…

Минуту-другую Миронов задумчиво смотрел на проносившиеся внизу машины, на оживленную толпу пешеходов, но все это, такое привычное, близкое, сегодня не радовало глаз – слишком неспокойно, тревожно было у него на душе. Он выпрямился, со вздохом закрыл окно, круто повернулся и шагнул к своему столу. Усевшись поплотнее в кресло, Миронов придвинул к себе папку, на которой стояло: «Дело № …»

Папка была простая, коричневая. Судя по объему, в ней находилось десятка полтора-два документов, не больше, но именно содержание этой тощей папки вот уже третьи сутки как выбило майора из колеи. Он раскрыл папку и вновь, в который раз, принялся тщательно изучать документ за документом, страницу за страницей, но напрасно: настроение не улучшалось. Сколько он ни вчитывался в материалы (а Миронов, пожалуй, знал их чуть не наизусть), ему никак не удавалось нащупать ту нить, ухватившись за которую, можно было начинать расследование. Настолько все было неясно, неопределенно.

На ком в первую очередь сосредоточить внимание, думал Миронов, кого прежде всего изучать? Самойловскую? Ничего не скажешь – с нее все началось, и все же Миронов был уверен, что Самойловская – фигура случайная, что внимания органов государственной безопасности она не заслуживает.

Черняев? Сомнительно. Да, поведение Черняева, если верить Самойловской (но можно ли ей верить?), казалось странным. Зачем ему, обеспеченному человеку, понадобилось сбывать импортные дамские вещи? И все же, в худшем случае, это не больше, чем мелкая спекуляция. Сам же Черняев – коммунист, участник Великой Отечественной войны, инженер-подполковник, кавалер многих орденов, крупный строитель – никак не был похож на человека, способного совершить преступление против Родины, против Советского государства.

Кто же тогда? Автор записки? Безусловно. Но как с него начнешь, если неизвестно, кто он или, вернее, она? Где этого автора искать? Как? Если и есть какая-нибудь ниточка, то она так тонка, так малоосязаема…

Миронов закрыл папку и попытался мысленно проследить за всем ходом дела.

Началось все с того, что возле одного из московских комиссионных магазинов была задержана некая Самойловская, оказавшаяся матерой спекулянткой, давно известной милицейским органам. Ее задержали с поличным: она пыталась сбыть по спекулятивным ценам заграничные нейлоновые кофточки. В объемистой сумке Самойловской обнаружили предметы дамского туалета заграничного происхождения (США, ФРГ, Франция) и старинные женские украшения, являвшиеся, по заключению специалистов, предметами антиквариата.

Сотрудники милиции без труда определили, что вещей, подобных тем, которые пыталась сбыть Самойловская, в нашей торговой сети не бывает. Это навело на мысль, что тут не обошлось без контрабанды, тем более что вещи в своем большинстве были почти новые, неношеные. В сочетании же с антикварными ценностями все выглядело и вовсе подозрительно.

Дело, однако, этим не ограничилось: при тщательном осмотре вещей, изъятых у Самойловской, под подкладкой одной из курточек (кстати, в отличие от большинства остальных предметов, эта курточка была изрядно поношена) был обнаружен клочок бумаги, провалившийся туда, по-видимому, из прохудившегося кармана. Клочок этот был обрывком какого-то письма или записки. Не было ни начала, ни конца, ни одной законченной фразы. Торопливым женским почерком было написано:

…русские не знают и не узнают…

…дете вести себя хорошо. Что…

…выполнять задания…

…тать предателем…

Знала ли Самойловская об этом клочке бумаги? Как попала к ней злосчастная куртка, как попали остальные предметы?

На допросе в милиции Самойловская путалась, давала противоречивые показания. Сначала она заявила, что изъятые у нее вещи (в том числе и курточку) она нашла. На улице. Просто нашла… Шла, видит – сверток. Рядом – никого. Развернула, а там – вещи. Что с ними делать? Вот она и решила их продать. Разве это преступление? Однако когда работники милиции предложили ей уточнить, где именно, когда она нашла сверток, как он выглядел, Самойловская сбилась, вконец запуталась и… отказалась от своих показаний. Она поспешила выдвинуть новую версию: нет, вещи она не находила. Вещи эти вручил ей для продажи один из ее знакомых – Черняев. Капитон Илларионович Черняев.

Кто такой Черняев, Самойловская толком сказать не могла: военный, кажется, полковник. Живет в городе Крайске. Кем работает? Он начальство, крупное начальство, машину имеет. Ничего другого Самойловская о Черняеве не знала.

Органы милиции проверили ее показания: запросили Крайск. Проживает ли там Капитон Илларионович Черняев, по имеющимся данным полковник? Ответ не заставил себя ждать: да, проживает. Инженер-подполковник запаса Черняев работает в Крайске на одном из строительств специального назначения.

Как явствовало из собранных милицией справок, характеристик, анкет, автобиографий Черняева, жизненный путь инженер-подполковника был безупречен. Капитон Илларионович Черняев родился в 1915 году в глухом сибирском селе. Окончив сельскую школу, подростком уехал в город на заработки. Работал и учился: окончил вечерний рабфак. Затем – Москва, Военно-строительная академия, армия. Всю войну на фронте: сначала в саперных войсках, затем у партизан. Ранение, снова фронт, и опять саперные части. Имеет правительственные награды. Холост. После окончания войны – стройки, стройки и снова стройки. Недавно уволился в запас. В Крайске около двух лет, является одним из руководителей крупного строительства специального назначения. В служебных характеристиках подчеркивалось, что инженер-подполковник Черняев морально устойчив, делу партии предан, усиленно работает над повышением своего идейно-политического уровня, занимаемой должности соответствует.

Правда, читая сухие, штампованные строки характеристики, трудно было представить себе живой облик человека, узнать хоть что-нибудь о его характере, интересах, наклонностях, но репутация Черняева рисовалась ясно: на ней не было ни пятнышка. Трудно было понять, что свело его с Самойловской, откуда взялись у него дамские вещи и почему он решил их сбыть, да еще таким странным путем: в другом городе, при посредстве спекулянтки.

Впрочем, можно ли верить Самойловской, не пытается ли она спрятаться за широкую спину инженер-подполковника? Органы милиции воздержались от выводов и все материалы, связанные со странным клочком бумаги, передали в Комитет государственной безопасности.

Это случилось три дня тому назад. В тот же день коричневая папка, в которой теперь были подшиты все материалы, очутилась на столе у майора Миронова. К папке была приколота короткая записка, написанная рукой начальника управления, в котором работал Миронов, генерала Васильева:

Тов. Миронов! Ознакомьтесь с материалами дела, допросите задержанную и доложите ваши соображения.

Да, легко сказать: «Доложите соображения»! А что делать, если их, этих самых соображений, пока нет? Что тут будешь докладывать? Вот уже третьи сутки возится Миронов с этим делом, но никакого просвета пока не видно. Самойловскую он допросил, но ничего особо интересного этот допрос не дал. Судя по всему, знакомство Самойловской с Черняевым было чисто шапочным. Ровно ничего к тому, что она показывала о Черняеве ранее, – «полковник», «большое начальство» – Самойловская добавить не могла.

По словам Самойловской, ездила она в Крайск навестить знакомых. Там случайно повстречалась с Черняевым, которого знала раньше. Черняев будто бы зазвал ее к себе в гости, упросил взять кое-что из принадлежавших ему вещей и продать в Москве. Чьи они, эти вещи, как попали к Черняеву, кому принадлежали раньше, Самойловская не знала. Черняев ничего об этом не говорил, а она не спрашивала. Ей-то это к чему?

В ходе допроса Миронов незаметно навел разговор на курточку, за подкладкой которой была обнаружена таинственная записка: и эта курточка тоже от Черняева? А Самойловская ее осматривала? Что там находилось в карманах?

– В карманах? – искренне изумилась спекулянтка. – Что вы, гражданин начальник, карманы были пустые. Ничего там не было, ничегошеньки. Я смотрела…

Да, судя по всему, за подкладку куртки Самойловская не заглянула и записки не обнаружила. Тут ей можно было верить, а в остальном…

Разгадку следовало искать, по-видимому, в Крайске – так полагал Миронов. Значит, надо ехать туда. Быть может, на месте появится какая-нибудь зацепка, которая подскажет, как и с чего начинать расследование. Однако прежде чем ехать, необходимо побывать у Семена Фаддеевича (так звали генерала Васильева). С ним следует посоветоваться, получить указания. Ему решать – ехать в Крайск или нет. Проницательность генерала, его огромный чекистский опыт, умение разглядеть важное и значительное там, где другой, менее искушенный и талантливый контрразведчик ничего не замечал, не раз изумляли Андрея Миронова.

Его мысли прервал телефонный звонок.

– Товарищ Миронов? – послышался в трубке голос генерала. – Прошу…

Вряд ли кто, не знавший профессии Семена Фаддеевича Васильева, встретив его на улице, в театре или в дружеской компании, принял бы его за боевого, умудренного опытом чекиста, – настолько мирно выглядел генерал. Лицо его, лицо типичного русского интеллигента, излучало добродушие. Костюм (генерал обычно ходил в штатском) сидел на несколько располневшей фигуре чуть мешковато. Густые, тронутые сединой светлые волосы слегка вились. Глаза прятались за толстыми стеклами очков, и не всякому доводилось видеть, сколь пронзителен и суров становился порой его взгляд.

Жизненный путь генерала был не из легких. Еще юношей, в годы Гражданской войны, он был направлен комсомолом в органы ЧК. Ему довелось выполнять поручения Дзержинского, лично встречаться с Феликсом Эдмундовичем, довелось работать под непосредственным руководством Менжинского, Трилиссера и других выдающихся большевиков-чекистов. В середине 30-х годов, когда очутившийся во главе НКВД Ягода избавлялся от многих старых чекистов, соратников и учеников Дзержинского, Семен Фаддеевич Васильев был отчислен из центрального аппарата и направлен на далекую пограничную заставу. Без малого два десятка лет он отдал оперативной работе в погранвойсках и только в пятидесятых годах был возвращен на руководящую работу в центральный аппарат Комитета государственной безопасности. Таков был Семен Фаддеевич Васильев, непосредственный начальник майора Миронова.

Закончив чтение и отодвинув в сторону лежавший перед ним документ, генерал откинулся на спинку кресла:

– Нуте-с, Андрей Иванович, рассказывайте.

Взяв коричневую папку, генерал принялся перелистывать находившиеся в ней документы, одновременно внимательно слушая Миронова.

Майор докладывал сжато, скупо, обдумывая каждое слово, каждое выражение. Пока он излагал обстоятельства дела, генерал успел бегло просмотреть содержимое папки, отложил ее в сторону, поставил локоть левой руки на стол и, опершись подбородком о ладонь, внимательно слушал Миронова, пристально глядя ему в глаза. Когда Миронов перешел к выводам, когда заговорил о том, что связь между автором таинственной записки и таким человеком, как Черняев, представляется ему сомнительной, правая рука генерала легла на стол, и пальцы его принялись выбивать дробь. Дробь становилась все чаще и чаще. Миронов насторожился: эта привычка генерала была известна каждому сотруднику управления. Если генерал забарабанил пальцами по настольному стеклу, значит, его что-то встревожило, что-то пришлось ему не по душе.

– Простите, – внезапно перебил Миронова генерал, – а вы представляете себе, чем занимается инженер-подполковник Черняев?

– Примерно, – осторожно ответил Андрей. – Ровно настолько, насколько об этом говорится в имеющихся справках. Черняев – один из руководителей крупного строительства под Крайском.

– Да, но какого строительства?

– Насколько мне известно, это секретное строительство. Специального назначения.

– Вот именно: специального назначения, – поднял генерал указательный палец. – В подробности я вас посвящать не буду – в этом нет необходимости, но строительство это имеет первостепенное оборонное значение. Как вы понимаете, иностранные разведки проявляют к строительствам подобного рода повышенный интерес. Больше того, у нас есть данные, что одна из разведок кое-что пронюхала о строительстве в Крайске. Отсюда история с Черняевым приобретает своеобразную окраску. Чувствуете?

– По совести говоря, – нерешительно заметил Миронов, – не совсем. Надо полагать, работу на подобном строительстве доверяют людям особо проверенным. Следовательно, Черняев…

– Да при чем здесь Черняев? – недовольно поморщился генерал и вновь забарабанил пальцами по столу. – Разве в нем дело? Впрочем, конечно, и в Черняеве, но не столько в нем, сколько в том, что делается или может делаться вокруг него, в его окружении, за его спиной. Не будем ничего утверждать заранее, но задумайтесь над следующим. Судя по всему, Черняев не чужд соблазнов: доказательство тому – хотя бы вся эта неблаговидная история с попыткой сбыть через спекулянтку заграничные тряпки. Да и как они к нему попали? Некрасиво все это! Какие же напрашиваются выводы? Можно ли исключить, что некая иностранная разведка раздобыла кое-какие сведения о Черняеве, нащупала его слабости и пытается к нему подобраться? Повторяю, это всего лишь предположение, требующее тщательной проверки. Почему возникает подобное предположение? Попробуем разобраться: по меньшей мере странная, скажем так, запись на клочке бумаги, обнаруженном за подкладкой куртки, сделана женской рукой. Так?

Миронов молча кивнул.

– Куртка эта попала к Самойловской от Черняева. Верно? Следовательно, возле Черняева была, а возможно, и поныне находится женщина, заслуживающая самого серьезного внимания. Надо найти эту женщину – автора записки, разобраться, что она собой представляет. Далее – поскольку не исключено, что Черняев попал в поле зрения иностранной разведки, надо позаботиться о его безопасности, обеспечить ему нормальные условия работы и жизни. Для этого следует изучить окружение Черняева, повнимательнее присмотреться к образу его жизни, к его близким. Ну и, наконец, надо как-никак выяснить происхождение заграничных вещиц и антикварных ценностей. Вот, коротко говоря, ваши задачи. Решить их можно только в Крайске, так что готовьтесь к отъезду. Начальнику Крайского управления КГБ полковнику Скворецкому я уже звонил, предупредил о вашем приезде. Кстати, вы ведь с ним знакомы?

– Знаком, Семен Фаддеевич, – ответил Миронов, – больше чем знаком…

– Да, да. Припоминаю. Война… Так вот, Скворецкого держите в курсе всех дел, он вам поможет. В случае чего непредвиденного звоните без стеснения, докладывайте. Теперь, пожалуй, и всё. Вопросы будут?

– Нет, Семен Фаддеевич, какие вопросы? Все ясно. – Андрей поднялся. – Когда разрешите выехать?

– А чего тянуть? – вопросом на вопрос ответил генерал. – Сегодня и выезжайте. Желаю успеха.

В тот же вечер Миронов выехал в Крайск.

Глава 2

Поездка в Крайск волновала Миронова не только из-за сложности и серьезности стоявших перед ним задач – он знал и любил этот южный веселый город. Но вот уже несколько лет Андрей не бывал в Крайске и ждал сейчас встречи с городом, как ждешь встречи со старым, близким другом, которого долгое время не видел, по которому соскучился.

…Близился полдень, когда за окном вагона замелькали, то приближаясь, то отдаляясь, громады заводских корпусов, муравейники строек, ажурные стрелы башенных кранов. Поезд подходил к Крайску…

Огромное белое здание вокзала, ослепительно сиявшее под лучами яркого южного солнца, Миронову было в новинку. Раньше, когда он бывал в Крайске, такого вокзала не было. Старый, исчезнувший ныне вокзал был куда беднее, проще. Изменилась и привокзальная площадь: она раздвинулась, раздалась вширь, покрылась асфальтом.

От площади веером разбегались просторные улицы, обсаженные по краям тротуаров липами, диким каштаном. По улицам сновали машины, автобусы, солидно проплывали троллейбусы, совсем как московские, только чуть-чуть поуже, чуть покороче да какого-то непривычного бледно-салатного цвета.

Без труда отыскав здание Управления Комитета государственной безопасности, Миронов прошел прямо в приемную начальника управления.

К Кириллу Петровичу Скворецкому Андрей Миронов испытывал сложное чувство: тут была и благодарность за все хорошее, доброе, что сделал для него в свое время Скворецкий; и уважение к его богатому чекистскому опыту, признание его заслуг и авторитета; и некоторая доля иронии по поводу кое-каких черточек в характере полковника, в методах его работы, казавшихся Миронову устаревшими; и нечто похожее на сыновнюю привязанность.

Скворецкого Андрей знал давно, много лет: их свела война. Кирилл Петрович Скворецкий, работавший до войны в Управлении НКВД по Смоленской области, с оккупацией фашистами Смоленщины возглавил одно из партизанских соединений, действовавших на юго-западе от Смоленска. Именно сюда, к этому партизанскому соединению, и прибился зимой сорок второго года вчерашний школьник Андрюшка Миронов, потерявший с приходом гитлеровцев сначала отца, затем мать.

Скворецкий намеревался поначалу отправить мальчонку при первой возможности на Большую землю, в советский тыл, но возможности такой долго не было, а когда она представилась, от былых намерений не осталось и следа: Андрюшка прижился в отряде. Шустрый, не по годам смышленый парнишка, лютой ненавистью ненавидевший гитлеровцев, сначала находился при штабе соединения, а со временем стал одним из лучших партизанских разведчиков. Он пробирался в оккупированные фашистами села и города, проникал чуть не в самое логово гитлеровцев, что взрослому было сделать трудно, поддерживал связь с подпольщиками, добывал ценные разведывательные сведения.

Пожалуй, именно тогда, в ту партизанскую годину, зародились у Андрея Миронова качества, которые помогли ему со временем стать хорошим чекистом, искусным контрразведчиком.

С изгнанием фашистских захватчиков со Смоленщины, Орловщины, Брянщины партизанское соединение, которое возглавлял Скворецкий, прекратило свое существование: кто ушел в ряды регулярной армии, а кто с головой отдался мирному делу восстановления. По настоянию и при помощи Скворецкого Андрей Миронов поступил в военное училище пограничников. Затем – служба на границе, Дальний Восток, Средняя Азия. В начале пятидесятых годов Миронов был направлен на работу в Министерство государственной безопасности – в Москву…

Расставшись в 1943 году с Кириллом Петровичем, Андрей не порывал с ним связи: нет-нет, а встречался; хотя и редко, но переписывался. Последние несколько лет он Скворецкого не видел и радовался теперь этой встрече.

Не менее Андрея был рад встрече и Скворецкий.

– Ну-ка, как ты там, брат, покажись, каков стал? – взволнованно гудел Скворецкий, втаскивая Андрея за руку в свой кабинет и любовно оглядывая со всех сторон. – Нет, – продолжал полковник, усаживая Миронова на диван и опускаясь рядом, – ничего не скажешь: молодцом! – Скворецкий откровенно любовался открытым, мужественным выражением чуть смугловатого, не утратившего летнего загара лица Андрея, широким разворотом его плеч, по-юношески стройной фигурой. – И не изменился почти, совсем молодой еще. Сколько же тебе теперь? Тридцать стукнуло?

– Что вы, Кирилл Петрович! – смущенно улыбнулся Андрей. – За тридцать-то перевалило…

– Да, – вздохнул Скворецкий, – летит время, летит… Ну, а живешь как, во второй раз семьей не обзавелся?

Миронов помрачнел.

– Нет, Кирилл Петрович. Говорят, обжегшись на молоке, дуют на воду. Вы же знаете…

Скворецкий знал. В первые годы жизни в Москве Миронов встретил на водной станции в Химках девушку-студентку, Люду. Люда ему понравилась. Он ей, по-видимому, тоже. Андрей как-то до этого сторонился девушек, а тут прошло две-три недели, и он понял, что любит Люду, любит всерьез. Через месяц, несмотря на протесты родителей Люды, считавших, что дочери нечего спешить с замужеством, они поженились. Но получилось все совсем не так, как думалось Миронову. Чем ближе он узнавал свою жену, тем больше убеждался, что человек она избалованный, легкомысленный и даже, пожалуй, вздорный. Совместная жизнь не получалась.

Андрей занимал просторную комнату в общей квартире, где, кроме него, жил еще один товарищ с семьей. Люду это не устраивало: она требовала отдельную квартиру. В те годы получить отдельную квартиру двум молодым людям, без детей, практически было почти невозможно. Миронов считал претензии Люды нелепыми. С этого начались размолвки. Дальше – больше. Люда не хотела мириться с ночной работой мужа, с его возвращениями домой под утро. Ей не нравился скромный быт Миронова, его отвращение к бездумному, лишенному смысла и содержания времяпрепровождению.

Люда без стеснения обвиняла мужа в обмане. «Я, мол, – говорила она, – считала профессию чекиста сплошной романтикой, жизнь – широкой и бурной. А ты что? Протираешь штаны день и ночь, как какой-нибудь мелкий канцелярист. Нет, не как канцелярист – хуже! У канцеляриста хоть вечера и ночи свободные, а у тебя?» Не мог же Миронов ей рассказывать, как он «протирает» штаны. Впрочем, чекистская работа требовала порой – и довольно часто – и усидчивости, и «протирания» штанов.

В довершение ко всему вскоре обнаружилось среди друзей Люды немало беспутной публики из числа великовозрастных «сынков» и «дочек» обеспеченных родителей, любивших покутить за счет щедрых папаш и мамаш. Люда открыто предпочитала эту свою компанию Андрею, его товарищам… Разрыв стал неизбежен.

Сколь ни ясно было Андрею, что, женившись на Люде, он глубоко ошибся, что совместная жизнь с ней была невозможна, он горько переживал происшедшее. Прошел уже не один год, как все это случилось, но боль осталась…

Кирилл Петрович знал историю женитьбы Миронова, понял его настроение и счел за лучшее дальше не расспрашивать, перейти прямо к делу.

– Ну, давай, Андрюша, выкладывай, с чем приехал. В общих-то чертах я знаю. Семен Фаддеевич мне говорил, когда звонил, да и наши докладывали, но надо бы знать подробности.

Андрей принялся обстоятельно рассказывать, как была задержана Самойловская, какие дала показания, что у нее изъяли, но едва он дошел до таинственного клочка бумаги, текст записи на котором помнил дословно, как Скворецкий внезапно прервал его на полуслове:

– Стой, погоди. Вот вы, судя по твоим словам, ломали там в Москве голову над тем, откуда взялся этот клочок бумаги, кто писал всю эту тарабарщину, а чего тут мудрить? Курточка, надо полагать, принадлежала супруге Черняева. Вероятнее всего, и записка ее.

Миронов опешил:

– Позвольте, Кирилл Петрович, позвольте. Какая супруга? Черняев же холостяк.

– Холостяк? Откуда ты взял? Нет, он женат. Хотя… Хотя теперь, может, и действительно холостяк…

– Вы что, Кирилл Петрович, шутите: не то женатый, не то холостяк? Ерунда какая-то. Я же сам все его анкеты пересмотрел, и везде ясно сказано: холост, женат никогда не был. Правда, последняя из имевшихся у меня анкет заполнена около двух лет назад, перед назначением Черняева в Крайск. После начала работы в Крайске анкет он не заполнял. А справок из Крайска всего ничего: из адресного стола. Проживает, мол, и адрес…

– А он, – перебил Скворецкий, – как раз и женился около двух лет назад, накануне своего приезда в Крайск.

– Накануне приезда в Крайск? Ну, тогда все ясно. Но почему вы говорите, что он холост, когда, по вашим же словам, уже два года как женат? Что за ерунда!

– Это, брат, целая история. Я сам узнал ее всего день назад. Бросила Черняева жена. Сбежала. Месяца этак уже три-четыре. Да как-то так некрасиво, обманом. Даже вещичек своих не взяла. Черняев ждал-ждал, не дождался. Переживал здорово. А тут еще эти вещи… Напоминают. Решил он от них избавиться. В это время подвернулась Самойловская… Остальное ты знаешь. Вот я и думаю: не этой ли самой дамочки, бывшей жены Черняева, записочка? Как полагаешь?

Андрей, внимательно слушавший Скворецкого, не спешил с ответом. Он думал сейчас о другом.

– Кирилл Петрович, – спросил он, – можно задать вопрос? Откуда вам известна вся эта история: сбежала, обманула? О таких вещах обычно болтать не любят, а Черняев, судя по всему, не из болтливых.

Скворецкий замешкался, крепко ото лба к затылку провел ладонью по выбритой до глянца голове и, смущенно покашливая, сказал:

– Тут, понимаешь, накладка получилась.

– То есть? – насторожился Миронов. – Какая еще накладка?

– Видишь ли, когда наше Крайское управление милиции получило сообщение о задержании Самойловской, о том, что она ссылается на Черняева, ребята взяли да и пригласили на беседу самого Капитона Илларионовича. Нас поставили в известность, когда он уже был у них. От него и узнали о всех его семейных неурядицах. Ну, а он узнал об аресте Самойловской, узнал, что ведется следствие. Глупо, конечно, получилось, да теперь-то что поделаешь? Приходится считаться с фактом. При беседе присутствовал один из наших работников, Луганов, но от него мало что зависело. Да и произошло все это совершенно неожиданно.

– А о записке, об этом самом клочке бумаги, Черняеву говорили? – взволнованно спросил Миронов.

– Нет, – успокоил его Скворецкий, – об этом наша милиция сама не знает. Я и то узнал только от Семена Фаддеевича, совсем недавно.

Андрей не пытался скрыть своего недовольства непредвиденной поспешностью крайской милиции. В самом деле, не успели начать расследование, а о нем уже знает, и не кто-нибудь, а человек, сам как-то причастный к этой истории. Скверно! Но в одном Кирилл Петрович прав: что было, то было, от фактов никуда не денешься.

По совету Скворецкого, Андрей решил вести дальнейшее расследование совместно с сотрудником Крайского управления КГБ капитаном Лугановым, который как раз и присутствовал при беседе с Черняевым в милиции.

Условившись с полковником, что вечером, попозже, обязательно явится к нему домой, Андрей отправился к Луганову.

Сначала капитан Луганов не вызвал симпатии у Миронова: невысокий, коренастый, судя по виду, лет под сорок, он показался Андрею медлительным, вяловатым. Однако вскоре Миронов понял, что первое впечатление было обманчивым. Капитан не был тугодумом – наоборот, соображал он быстро, хотя и не спешил навязать собеседнику свое мнение, не лишен был чувства юмора, обладал, судя по всему, твердым характером. Особенно понравилось Миронову, как сдержанно, но не без иронии рассказывал Луганов о действиях руководства крайской милиции, поспешившего вызвать Черняева на беседу. Кое-кто из работников милиции, как утверждал Луганов, считал такой вызов преждевременным. (Сам Луганов придерживался такой же точки зрения.) Однако с этим мнением не посчитались. Как же! Черняев – фигура в Крайске! Какие от него могут быть секреты? Ссылается на него какая-то вздорная баба, спекулянтка, у него, значит, и спросить надо. Он сам все разъяснит, все растолкует.

– Ну, а на вас-то, на вас лично, какое впечатление произвел Черняев? – спросил Миронов.

– Какое же может быть впечатление, товарищ майор? – рассудительно заметил Луганов. – Ведь я всего лишь присутствовал при беседе, а она и часа не длилась. Что можно сказать? Человек он солидный, держится уверенно. С выводами спешить не хотелось бы. Да и данных у нас пока почти никаких нет, надо разбираться.

И этот ответ Луганова понравился Андрею. Он не любил доморощенных Шерлоков Холмсовов (а ему доводилось встречать таких), которые утверждали, что «чуют человека с первого взгляда».

Почти ничего нового по сравнению с тем, чем уже располагал Миронов, что содержала в себе изученная им вдоль и поперек коричневая папка, Луганов сказать Андрею не мог, если не считать более полных данных о семейном положении Черняева.

Из рассказа Луганова Миронов узнал некоторые подробности в дополнение к тому, что уже рассказывал ему Скворецкий. Как оказалось, Черняев, в прошлом закоренелый холостяк, женился внезапно, чуть не на следующий день после знакомства с женщиной, ставшей его женой. Фамилия этой женщины Величко. Звать – Ольга Николаевна.

Семейная жизнь Черняева была как будто безоблачной, как вдруг, месяцев пять назад, он неожиданно узнал, что жена ему изменяет, а вслед за этим она бросила его, уехав неизвестно куда. Поскольку за своими вещами Ольга Николаевна не являлась, Черняев решил от этих вещей избавиться. Так они и попали к Самойловской. Вот вкратце все, что он сообщил в милиции.

Таинственная запись на клочке бумаги явилась для Луганова полной неожиданностью. Он долго вертел в руках этот злополучный клочок, внимательно вчитываясь в текст, беззвучно шевеля губами.

– Н-да, – сказал наконец Луганов, возвращая Андрею записку, – это меняет дело. Что будем предпринимать?

Что предпринимать, с чего начинать расследование, Миронову было ясно: прежде всего надо раздобыть образец почерка Ольги Николаевны Величко и сличить этот почерк с тем, которым была сделана запись на обрывке бумаги. Надо полагать, думал Андрей, что Кирилл Петрович прав: это действительно ее рук дело. А если так, задача облегчается. Далее следовало принять самые энергичные меры к розыску этой самой сбежавшей жены, тем более энергичные, если проверка покажет, что записка написана ее рукой. Когда сбежавшая жена будет найдена, многое прояснится.

– Простите, товарищ Луганов, – спросил Миронов, – как вас звать-величать?

– Василий Николаевич, товарищ майор.

– Ну, а меня – Андрей Иванович. Скажите, в рассказе Черняева не было каких-либо деталей, зацепок, которые помогли бы определить, куда уехала его бывшая жена? Где и как она приобретала те вещи, которые он передал Самойловской?

– Нет, товарищ май… простите, Андрей Иванович. Какие там детали? Его проинформировали насчет Самойловской. Он подтвердил, что действительно вещи ей передал. Коротко, в двух словах рассказал историю своей женитьбы и бегства жены, объяснил, почему решил продать вещи, и мы расстались. Допрашивать его не допрашивали, вопросов почти не задавали. Мне, как вы понимаете, вмешиваться было неудобно, да и не готов я был к этой беседе.

– А что, – после минутного раздумья сказал Миронов, – если нам еще разок вызвать Черняева? Опять, конечно, в милицию, благо он вас считает милицейским работником. Будто бы для уточнения некоторых данных, связанных с Самойловской. Один вызов или два – существенной разницы нет, хуже не будет, а какие-нибудь важные подробности, глядишь, в обстоятельной беседе и выявятся. Насчет записки, конечно, ни слова.

После недолгого раздумья Луганов согласился. Они наметили план беседы и условились, что Луганов, дабы излишне не волновать Черняева, представит ему Миронова как своего помощника.

Луганову же был поручен и розыск образца почерка жены Черняева.

Изучение окружения Черняева и выработку мер по обеспечению его безопасности Андрей взял на себя.

Глава 3

Сидя утром следующего дня в крайской милиции, в любезно предоставленном ему и Луганову кабинете, Миронов испытывал нетерпение: каков-то он, инженер-подполковник запаса Черняев? Что ни говори, а одно дело – представлять себе человека по материалам, характеристикам, документам, и совсем другое – встретиться с ним лицом к лицу.

Черняев явился точно в назначенное время. Миронов увидел перед собой крупного, хорошо сложенного человека с умным, волевым лицом. Держался он уверенно, с большим достоинством. Слегка кивнув в ответ на приветствие Луганова, Черняев спокойно уселся в предложенное ему кресло, не обратив на Миронова никакого внимания.

– Ну-с, чем еще могу служить? – спросил он мягким, глубоким басом, всем своим видом, выражением лица, тоном, которым был задан вопрос, показывая, что человек он занятой и нисколько не собирается тратить время на пустые разговоры.

– Прошу извинить, Капитон Илларионович, что вторично вас побеспокоили, – начал Луганов, – но нам требуется ваша помощь. Нужно уточнить некоторые вопросы, связанные с махинациями Самойловской.

Черняев пожал плечами.

– А я-то чем могу помочь? Ведь эту, как ее, Клавдию Семеновну…

– Клавдию Петровну, – вежливо поправил Луганов.

– Ну, Клавдию Петровну, все равно, – чуть усмехнулся Черняев, – так я ведь ее едва знаю. Познакомил меня с ней несколько лет назад кто-то из сослуживцев, не помню уж кто, когда я искал квартиру. Самойловская имела знакомых, заинтересованных в обмене жилплощади, и выступала в роли посредницы. Не бескорыстно, конечно. Вот, собственно говоря, и все наше знакомство. Несколько дней назад я случайно встретил ее на улице. Самойловская, как это свойственно такого рода особам, поинтересовалась, не может ли быть чем-либо полезна, а у меня лежат вещи, самый вид которых – вы понимаете? – ну, что ли, угнетал меня. Я возьми и спроси ее: «Мол, так и так, не могли бы вы продать кое-что из моих вещей?» Она тут же согласилась, а потом московская милиция схватила ее как воровку. Нелепость!

– Простите, – перебил Черняева Миронов, – я вас не вполне понял. Вы говорите, что поручили Самойловской продать ваши вещи, но ведь вещи-то эти были не ваши? Дамские?

Черняев с недоумением посмотрел на Миронова, затем на Луганова.

– По-моему, в прошлый раз, – внушительно, отделяя одно слово от другого, произнес он, глядя в упор на Луганова и адресуясь исключительно к нему, – я достаточно ясно изложил, что вещи принадлежали моей бывшей жене, Ольге Николаевне Величко. Еще вопросы будут?

– Помилуйте, Капитон Илларионович, зачем же так официально? – воскликнул Луганов. – Мой помощник, – он кивнул в сторону Андрея, – не был при нашей предыдущей беседе, о которой я рассказывал ему очень кратко. Думаю, если он своим вопросом и допустил какую-то неловкость, мы его извиним. Все мы, собравшиеся здесь, заинтересованы в одном: выяснить все, что связано с Самойловской, которую, как вы сами подчеркнули, вы знали очень мало. Я, например, отнюдь не уверен, что она сбывала только ваши вещи. Без вашей помощи нам разобраться очень трудно. Вы согласны?

Черняев молча кивнул.

– Не скрою, – продолжал Луганов, – что у нас вызвало недоумение, как попали к Самойловской некоторые из изъятых у нее предметов дамского туалета. Я имею в виду заграничные вещи. Если это вещи вашей бывшей жены, тогда, возможно, вы рассеете наше недоумение. Но не исключено, что это вовсе и не ваши вещи. Мы как раз и выясняем, где и как добывала Самойловская все эти предметы для перепродажи.

Луганов и Миронов ознакомили Черняева со списком вещей, изъятых у спекулянтки. Тот быстро пробежал его, предупредив следователей, что никогда толком не знал состояние гардероба своей жены. Самойловская сама, по его словам, отобрала в шкафу и чемоданах Ольги Николаевны Величко то, что считала возможным продать; все же, буквально все, что осталось, он подарил ей «в знак благодарности за услугу».

Таким образом, Черняев был просто не в состоянии точно определить, только ли вещи его бывшей жены были изъяты у Самойловской.

– Еще один вопрос, – осторожно сказал Миронов. – Вы не могли бы рассказать по возможности подробнее о прошлом вашей бывшей жены, о ее знакомых, друзьях?

– А с какой, собственно говоря, стати это вас интересует? – сухо спросил Черняев. – Какое это имеет отношение к делу?

Андрей не спешил с ответом: показать Черняеву записку? Сказать, что его бывшая жена внушает подозрение, что среди ее окружения, возможно, затаился враг? А как скажешь, когда все еще так неопределенно, так неясно? Нет, нельзя. Нельзя, да и не к чему.

– Видите ли, – неторопливо заговорил Миронов, – как я понял из ваших слов, вам неизвестно, каким путем попали к вашей бывшей жене заграничные вещи и старинные украшения. Так? Нам надо это выяснить. Думаю, такое выяснение и в ваших интересах. Не исключено, что ответ на этот вопрос таится в прошлом вашей жены, в ее окружении. Вам ясно?

– Куда уж яснее! – горько усмехнулся Черняев. – Только прошлого Ольги я почти не знаю, не интересовался… Да и насчет ее знакомства толком сказать ничего не могу, вроде бы особых знакомств у нее и не было, не замечал…

– Позвольте, – возразил Миронов, – ведь вы прожили с Ольгой Николаевной около двух лет и так-таки ничего и не знаете? Хотя… бывает…

В этот момент Андрей вспомнил историю своей неудачной женитьбы, вспомнил Люду. А что он, Миронов, знал о своей бывшей жене? Мало. Ой как мало! Да, понять Черняева нетрудно. Действительно, бывает. Так что же, так и кончить разговор, ровно ничего не выяснив, не узнав ни единого нового факта, ни одной детали?

С минуту помолчав, Миронов спросил:

– В таком случае, Капитон Илларионович, не можете ли вы рассказать поподробнее, как познакомились с вашей бывшей женой, где, при каких обстоятельствах? Может, какие-либо факты из тех, что вы вспомните, окажутся нам полезны?

– Что же полезного для вас я могу вспомнить? – не скрывая недовольства, сказал Черняев. – Как я познакомился с Ольгой Николаевной, вряд ли кого касается. Впрочем, если вы настаиваете… – Черняев вопросительно посмотрел на Миронова, тот молча кивнул: настаиваю. – Извольте…

Начав рассказывать историю своего знакомства с Ольгой Николаевной Величко, Черняев разволновался, заспешил, заговорил горячо, сбивчиво:

– Ольга… С Ольгой… Мы познакомились с Ольгой Николаевной в Сочи. Все это не так просто. Видите ли, долгие годы я был закоренелым холостяком, о женитьбе и не помышлял. Увлечения, конечно, бывали, не без этого, но так, ненадолго. Тут играла роль моя профессия: я ведь строитель. Военный. Сегодня – одна стройка, завтра – другая… Ну, куда тут, думалось, обзаводиться семьей? К чему? А годы шли. И вот однажды, года два с небольшим назад, как раз накануне моего переезда в Крайск, поехал я в отпуск. В Сочи…

В специальном лечении я не нуждался. Купание, прогулки – вот и все, что мне требовалось. Так прошла неделя, другая, и я заскучал. Подумывал было махнуть на Сочи рукой и ехать назад, на работу, как случись тут моим соседом по палате один майор, помоложе меня. Мы быстро сошлись, как это часто бывает на курорте, и жизнь стала сноснее. Вот через него, через этого майора, я и познакомился с Ольгой Николаевной Величко.

Черняев на минуту умолк.

– Расскажу вам, как это произошло, – продолжал он. – Прогуливались мы однажды с майором вдоль берега. Дело было к ночи. Луна светила – хоть книгу читай. Проходя мимо «грибка», стоявшего на отлете в гуще кустарника, мы услышали громкий разговор. Говорили двое – мужчина и женщина, и, надо сказать, в весьма повышенных тонах. Мы решили было повернуть, уйти, но в этот момент послышался звук пощечины, и на тропинку выбежала женщина. Она была молода и, как я сумел заметить, очень красива. Не знаю, может быть, тут сыграла роль вся обстановка этой встречи, но только, простите мне это избитое выражение, я почувствовал, что погиб. Да, погиб.

Черняев судорожно вздохнул, словно проглатывая застрявший в горле комок, и продолжал:

– Вслед за ней на дорожку вышел пожилой, взъерошенный человек. Мы оказались лицом к лицу с этой парой. Возможно, встреча так бы ничем и не окончилась, если бы незнакомка не окликнула моего спутника. Оказывается, она его знала. Отступать было некуда. Я был представлен. Познакомились мы и с мужчиной, который оказался ее мужем.

Мне думается, что он не очень обрадовался нашему появлению, она – наоборот. Стараясь задержать нас, она взяла майора под руку и оживленно заговорила, посматривая временами в мою сторону. Можно было подумать, что между ней и ее мужем ровно ничего не произошло, что просто четверо хороших знакомых коротают время в прогулке. По предложению Ольги Николаевны, мы всей компанией зашли в ресторан, посидели там час-полтора, затем расстались. Когда прощались, Ольга Николаевна пригласила нас с майором заходить к ним в санаторий. Запросто. Я, конечно, не счел себя вправе воспользоваться случайным приглашением, хотя мысль об Ольге Николаевне не покидала меня. Но надо же так случиться: дня через два мы встретили ее на пляже нашего санатория. Выяснилось, что муж Ольги Николаевны внезапно уехал – отозван на работу. Она осталась в Сочи одна.

Нужно сказать, я не очень люблю поддерживать светский разговор, не умею говорить любезности, не мастер ухаживать. А в присутствии Ольги Николаевны и вовсе часами был нем, нем как рыба. Она же, напротив, оказалась очень милой и приятной собеседницей.

Можете представить мое самочувствие? Как только мы оставались вдвоем, меня охватывало волнение, я терялся, краснел, отвечал невпопад. Но частые встречи сделали свое дело. Я стал привыкать к Ольге Николаевне и сам не заметил, как стал чувствовать себя так, словно знал ее долгие годы. Больше того: день ото дня она становилась мне все дороже, и вскоре я понял, что жить без нее дальше не смогу.

Прошла, быть может, неделя, другая, как я заметил, что мои чувства, мои переживания небезразличны Ольге Николаевне. Она стала ко мне особенно внимательна. Словом, отношения наши становились все ближе и ближе. Когда же она рассказала грустную историю жизни с нелюбимым мужем, который изводил ее отвратительной ревностью…

Черняев опять умолк. Помолчав с минуту, он продолжал:

– Что там говорить! Мы поняли, что нас свела сама судьба, и там же, в Сочи, решили пожениться. Дело было за ее прежним мужем, с которым она должна была оформить развод.

– Кстати, – вмешался Миронов, – его фамилия Величко? Вы его еще ни разу не назвали.

– Величко? – переспросил Черняев. – Нет, не Величко. Это девичья фамилия Ольги. А вот его фамилию, убей бог, не помню. Знаю, что он врач, кажется, хирург. Жил в Куйбышеве. Вот, пожалуй, и все, что я могу о нем сказать. Сами понимаете, меня он особо не интересовал. Все, что касается развода, Ольга взялась уладить сама. Да и как могло быть иначе? Не мне же было этим заниматься!..

Из Сочи мы с Ольгой вместе вернулись в Саратов, где я тогда работал. Не успели приехать, как был решен вопрос о моем назначении в Крайск. Переехали вместе. К моему счастью, Ольга оказалась превосходной хозяйкой. Обычную для меня холостяцкую берлогу она превратила в уютное гнездо. Особенно хорошо у нас стало, когда предоставленную мне вначале комнату удалось обменять на две… Вот тут-то я и познакомился с Самойловской. Не знаю, как в чем другом, а в части дел по обмену жилплощади она – талант!

Жили мы с Ольгой, – продолжал Черняев, – душа в душу. Все свое свободное время, каждую минуту я отдавал ей. Старался делать все, чтобы она была счастлива. На отдельные ее слабости, а они со временем обнаружились, я смотрел сквозь пальцы.

– Что вы имеете в виду? – спросил Луганов.

– Тряпки, – ответил Черняев, – страсть к нарядам. Ольга готова была без конца путешествовать по магазинам, по портнихам, по каким-то знакомым, приобретая наряды. Я, правда, пытался время от времени удержать ее от этой погони за тряпками, но уж очень трудно было ей в чем-нибудь отказать. Она, как правило, и слушать меня не хотела. Порой дело доходило у нас до размолвок, но последнее слово всегда оставалось за Ольгой Николаевной: не мог я, ну просто не мог ей перечить.

В общем, если не считать этих мелочей, жили мы дружно, хорошо. Первой серьезной тучей, появившейся на нашем горизонте, стал ее прежний муж. Около года назад, разузнав каким-то образом о нашем местопребывании, он нагрянул в Крайск и явился к Ольге с угрозами и домогательствами. Тут-то и выяснилось, что Ольга развод не оформила, а попросту скрылась от него, сбежала.

Человек этот нисколько не был мне симпатичен, скорее наоборот, но поступок Ольги меня возмутил. Судите сами – обман! И ведь она не только его обманула, но и меня, сказав, что оформила развод. Как оказалось, когда Ольга уезжала на несколько дней, по ее словам, в Куйбышев для оформления развода, на самом деле она была совсем в другом городе, у каких-то своих родственников…

– Где именно, в каком городе? – живо заинтересовался Миронов. – У кого?

– Точно не скажу, – ответил Черняев. – Я ее не расспрашивал. Помнится, Ольга говорила, что была в Воронеже, но говорила это уже потом, после скандала. Ну, как вы сами понимаете, эти не очень приятные события несколько омрачили нашу жизнь, но ненадолго: слишком велика была моя любовь к жене.

Летом прошлого года дела на стройке шли так, что я никак не мог уйти в отпуск, а мы собирались съездить с Ольгой Николаевной в Кисловодск. Видя, как близко к сердцу она принимала крушение наших планов, как расстраивалась, я достал путевку и отправил ее одну. Тяжко, конечно, было расставаться, но так хотелось доставить радость любимому человеку!..

Черняев тяжело вздохнул, опустил голову и замолк. В томительной тишине прошло минуты две-три. Затем, словно собравшись с силами, он вновь заговорил. Заговорил торопливо, заметно волнуясь:

– Да, вот с этой поездки все и началось. Из Кисловодска Ольга вернулась неузнаваемой. Ее точно подменили. С магазинами и портнихами было покончено. Целыми днями она тосковала, лежала на диване, ничего не делая, никуда не выходя. Разве что изредка читала, что попадалось под руку. Все мои попытки узнать, что с ней происходит, кончались ничем. От моих вопросов она отделывалась ссылками на плохое самочувствие, скверное настроение. Не знаю, как долго бы все это тянулось, если бы не случай. Однажды, в выходной день, она наконец-то куда-то ушла, а я, оставшись в одиночестве, от нечего делать начал перебирать книги, лежавшие на диване. И вот, когда я листал одну из книг, на пол упал листок бумаги. Я поднял его, и меня словно обухом ударило. В глаза бросились слова: «Ольга, любимая…».

Это было письмо, любовное письмо. И кому?! Ольге! Моей Ольге. Я был настолько потрясен, что плохо соображал, что делаю. Скомкав письмо, я швырнул его на пол, но тут же поднял и прочел. Сомнения не было. Ольга мне изменяла. Да вот судите сами.

Черняев опустил руку во внутренний карман пиджака, достал измятый листок бумаги, исписанный мелким убористым почерком, и протянул Луганову.

– Прочтите. Прочтите, – настаивал Черняев. – Подумать только, у Ольги появился другой. И кто? Мальчишка. Студент. Такого удара я не ждал. Не знаю, как хватило сил перенести этот ужас… – В голосе Черняева послышались истерические нотки. Собравшись с силами, он продолжал: – Как утопающий хватается за соломинку, я пытался убедить себя, что это ошибка, недоразумение. Тщетно. Факты говорили за себя. Письмо объясняло все: перемену в Ольге, ее бесконечные капризы, тоску…

Как это ни было трудно, я взял себя в руки. С минуты на минуту Ольга должна была вернуться. Как быть? Скрыть от нее, что я все знаю, что прочел письмо? Притвориться, будто ничего не произошло? Нет! Будь что будет! Как только Ольга вошла, я молча протянул ей письмо. Она разрыдалась. «Да, да, да, – твердила она, – я дрянь, знаю, но что я могу поделать? Кто он? Ты хочешь знать? Настаиваешь? Ну, студент, геолог. Живет в Ленинграде. Познакомились мы в Кисловодске. Полюбили друг друга. Что хочешь, то и делай». Я был раздавлен. Мысль потерять Ольгу была невыносима. Но какой мог быть выход? Выхода не было. Все было решено на следующий день.

Правда, Ольга было притворилась, что колеблется, но ненадолго. Стыд перед окружающими вынудил нас скрыть ее уход, а ее внезапный отъезд мы объяснили тем, что ей необходимо пройти повторный курс лечения в Кисловодске. Туда она и уехала. Только не лечиться, а к своему очередному супругу.

Последние дни перед отъездом были сплошной мукой и для меня, и для нее. Трудно сказать, кому из нас было тяжелее. Но всему бывает конец: не знаю, как хватило у меня сил, но я сам отвез Ольгу Николаевну на вокзал, сам посадил в поезд, и мы расстались. Вот, пожалуй, и вся моя история.

Черняев замолк и как-то сразу поник, будто внезапно, вдруг постарел на десяток лет.

– А вещи? – прервал затянувшееся молчание Миронов.

– Простите, вы о чем? Какие вещи?.. Ах да, вещи… – Черняев провел рукой по лбу. – Ольга Николаевна взяла с собой самое необходимое. Как я ее ни уговаривал, она заявила: «Все это куплено на твои деньги, делай с этим что хочешь». Я ждал, хотел верить, что она одумается, приедет, но, судите сами, прошло почти полгода, а об Ольге Николаевне ни слуху ни духу. Для меня же созерцать все это, все ее вещи – мука. Тут, как нарочно, подвернулась эта самая Самойловская. Вот так все и получилось.

– Прошу извинить, – задал вопрос Миронов, – а как фамилия студента, к которому уехала Ольга Николаевна? Кстати, насчет этого студента я не все понял. Вы говорите, что он живет в Ленинграде, а поехала она в Кисловодск. Почему?

– Фамилию студента я не знаю. Письмо, как видите, без подписи. Какая-то закорючка. – Черняев показал на листок бумаги, лежавший перед Лугановым. – В Кисловодск же она поехала потому, что он там был не то на практике, не то в какой-то экспедиции. Теперь-то они уже, наверное, в Ленинграде. Впрочем, мне-то к чему это знать? Я не Садовский, гоняться за ней не буду.

– Садовский? Какой Садовский?

Черняев невесело усмехнулся:

– Вот ведь как бывает! Садовский – первый муж Ольги Николаевны. Силился вспомнить его фамилию – не смог, а тут сама выскочила.

Миронов незаметно сделал знак Луганову. Тот поднялся:

– Извините, пожалуйста, Капитон Илларионович, что отняли у вас столько времени, такая уж наша работа…

– Н-да-а, работа… – неопределенно протянул Черняев и, попрощавшись с Лугановым и Мироновым, направился к выходу.

Дойдя до двери, он вдруг повернулся и сделал шаг назад:

– Да, письмо! Оно вам нужно?

– Вы хотите его взять? – спросил Луганов.

– Пожалуй, да. Что ни говорите, а память. Хоть и горькая, но все же память.

– Мы предпочли бы пока оставить это письмо у себя, если, конечно, вы не очень возражаете, – сказал Миронов. – Оно может нам понадобиться.

– Как вам будет угодно, – ответил Черняев и, сухо кивнув, вышел.

– Ну-с, что скажете? – спросил Андрей, когда дверь за Черняевым закрылась.

Луганов недоуменно вскинул брови:

– А что тут скажешь? Для меня лично ничего особенно нового в рассказе Черняева нет, если исключить всякие романтические подробности.

– А письмо? Письмо он вам в прошлый раз показывал?

– Насчет письма – правильно. Письма он не показывал. Но я и его отношу к числу романтических подробностей. Суть-то от этого не меняется.

– Занятная подробность, – задумчиво заметил Миронов.

– Чем, собственно говоря?

– Да многим. Ну, например, зачем он хранит это письмо, которое, казалось бы, должно жечь ему руки? Зачем носит с собой? Зачем показал нам? Почему, уходя, не хотел его оставить?

– Не знаю, – возразил Луганов, – чем вас заинтересовало это письмо. Давайте, кстати, хоть прочитаем его.

Взяв письмо, Луганов вслух прочел:

– «Ольга, любимая!

Судя по твоим письмам, ты теперь совсем другая, или это только на бумаге? Если бы ты знала, как хочу я видеть тебя, как жду встречи! Расставаясь, я хотел многое тебе сказать, но… не решился. Я так и не рискнул просить тебя быть моей, моей навсегда. Но ведь только об этом я мечтаю, только этим живу. Жду тебя с нетерпением на старом месте в конце мая. Я опять получил туда направление. Знаю, верю, мы встретимся, чтобы никогда больше не расставаться. Верно?!

Твой В…»

Закончив чтение, Луганов взглянул на Миронова:

– Да, определеннее не скажешь. Нетрудно понять Черняева. Переживает он, видно, основательно. Мне, во всяком случае, рассказ его показался искренним.

– Согласен, – кивнул головой Андрей, – сомневаться в его искренности оснований нет. Но вот письмо… История с письмом мне определенно не нравится. Что же касается сути дела, то ни один из вопросов пока не выяснен. И без Ольги Николаевны Величко нам ничего не выяснить. Вот давайте и подумаем, как будем ее искать.

Договорившись, что основное свое внимание Луганов сосредоточит на розыске Величко и поисках образца ее почерка, а Миронов займется изучением окружения Черняева, они разошлись. В качестве одной из первых мер по розыску Величко было решено разослать запросы в Кисловодск и по всем местам, где, судя по имеющимся данным, бывала раньше Величко: в Саратов, где жили Черняевы до переезда в Крайск, в Куйбышев, где находился прежний муж Величко, а также в Чернигов, невдалеке от которого родилась и выросла Ольга Николаевна. Чем черт не шутит: а вдруг там и до сих пор живет кто-нибудь из ее родственников? Вдруг она сама туда укатила?

Между тем Черняев, выйдя из управления милиции, медленно побрел в сторону своего дома. Не пройдя, однако, и половины пути, он остановился, с минуту постоял, о чем-то раздумывая, затем круто повернул и энергично зашагал к центру города. Поравнявшись со зданием, в котором помещался городской комитет партии, Черняев вошел в подъезд и по широкой лестнице поднялся на второй этаж, в кабинет секретаря горкома КПСС.

Соколов, секретарь горкома, разбирал бумаги, когда, уверенно постучав в дверь, на пороге его кабинета появился Черняев.

– Ну, входите, входите, Капитон Илларионович, уж коли пришли, – подавляя легкое раздражение, пригласил его Соколов. – В кои-то веки доберешься до бумаг, так и тут от строителей покоя нет, – продолжал он, заметно окая, пытаясь прикрыть ироническим смешком свое недовольство. – Что там у вас стряслось, с чем пожаловали?

– Я по личному вопросу, Петр Иванович, – угрюмо сказал Черняев, исподлобья глядя на Соколова. Было заметно, что он сильно волнуется.

– Ну, слушаю, слушаю, – подбодрил его секретарь горкома, плотнее усаживаясь в кресло.

– Петр Иванович! Я прошу горком расследовать мое поведение, и если заслужил, то наказать меня, но оградить от преследований, которым я начал подвергаться со стороны милиции. Не знаю, известно вам или нет, но за последние месяцы на мои плечи свалилось немало переживаний. От меня ушла жена… А тут эти допросы, бесконечное копание в мелочах… На каком основании? Я не мальчик…

– Ты что?.. – перебил его Соколов. – Эту историю со спекулянткой имеешь в виду? Наслышан я о ней, начальник милиции докладывал. Так на кого же тебе жаловаться? Ну, жена бросила – это, конечно, нелегко, но кой черт тебя дернул со всякой швалью вроде этой самой спекулянтки связываться? Барахлом торговать? Некрасиво все это получается, не к лицу тебе, коммунисту, да еще ответственному работнику!

– Тут, конечно, я свалял дурака, – уныло согласился Черняев, – готов нести за это ответственность. Заслужил – так накажите, хотя никакого преступления, ей-ей, не совершал. Но нельзя же дергать без конца, таскать на унизительные допросы…

– А чего же ты хочешь? – возразил секретарь горкома. – Сам спутался со спекулянткой – и в кусты? Разбираются пусть другие? Так, что ли? Насколько я знаю, тебя вызывали в милицию именно для того, чтобы ты помог распутать эту грязную историю. На что же ты обижаешься? Или, быть может, они там, в милиции, начали тебе провокационные вопросы ставить, путают в такие дела, в которых ты не виноват? Если так – давай факты, за это мы их по головке не погладим.

– Нет, – возразил Черняев, – провокационных вопросов мне никто не задавал. Когда меня вызвали в первый раз, я нисколько не возражал, прекрасно понимая, что должен помочь милиции. Но за первым вызовом последовал второй, за первым допросом – другой, всё об одном и том же. Это копание в мелочах, в моих личных переживаниях, которые, в конце концов, никого не касаются. Вот о чем разговор. Повторяю, виноват – накажите, но дергать без конца нечего.

– Ну, раз ты сам понимаешь, что поступил неправильно, чего тут разбирать? А урок тебе на всю жизнь. Насчет излишних допросов, копанья, как ты говоришь, в мелочах я с милицией поговорю. Все?

Соколов придвинул к себе отложенные было в сторону бумаги, давая понять, что разговор окончен. Черняев поднялся и, попрощавшись, вышел. Когда дверь за ним закрылась, секретарь горкома снял трубку и соединился с начальником управления городской милиции. Расспросив его, зачем понадобился повторный вызов Черняева, он позвонил Скворецкому. Разговор с начальником Крайского управления КГБ, по-видимому, удовлетворил секретаря горкома. Во всяком случае, закончив разговор со Скворецким, он тут же взялся за бумаги и спокойно продолжал работу.

Глава 4

Первые дни после беседы с Черняевым были заполнены у Миронова и Луганова делами и беготней до отказа. Пока не поступил ответ из Кисловодска и не было установлено местонахождение Величко-Черняевой, они все время тратили на поиски знакомых и друзей Величко в Крайске. А для этого требовалось не только время, но и… ноги. Да, ноги. Побегать пришлось немало!

Прежде всего Луганов побывал в доме, где жил Черняев. В беседах с жильцами соседних квартир и работниками домоуправления он выяснил кое-какие подробности, проливавшие некоторый свет на быт Черняева. Так, в частности, ему удалось выяснить, что в одной квартире с Черняевым, в маленькой комнате, проживала молодая девушка – Зеленко, работавшая медсестрой в больнице. Зеленко будто бы была дружна с Ольгой Николаевной Величко. Луганов также узнал, что семью Черняевых, а теперь одного Капитона Илларионовича обслуживает приходящая домработница Стефа Левкович, работающая постоянно уборщицей в одной из гостиниц Крайска. С ней, очевидно, стоило побеседовать пообстоятельнее. За это дело взялся Миронов. Придумав благовидный предлог, он в тот же вечер отправился к ней на дом.

Стефа Левкович оказалась, на счастье, женщиной общительной, любящей поговорить.

– Как живу? – охотно отвечала она на расспросы Андрея. – Да ничего, не жалуюсь. Какое-никакое, а жалованье получаю. В гостинице. Еще и прирабатываю. Убираю тут одну квартиру. Черняева Капитона Илларионовича. Не знаете такого? Ну как же? Серьезный человек, солидный. Правда, на деньги жаден – это да. Попросит что купить, сдачу до копейки пересчитает. Уж так прижимист, так прижимист, не дай бог. А так – ничего. Самостоятельный.

Когда речь зашла об Ольге Николаевне Величко, бывшей жене Черняева, Стефа развела руками:

– Что о ней сказать? Ольга Николаевна казалась уж такой хорошей, а вышло – с ветерком в голове. Как Капитон Илларионович ее лелеял, как лелеял, а она возьми да и брось его. Со стороны посмотришь – такая уж она милая, такая симпатичная, скромная, а что на деле получилось? Не говорю уж как с мужем, таким солидным человеком, поступила: бросила, слова не сказав. Но я-то ведь и раньше кое-что замечала. Вот, к примеру, перед самым ее отъездом один молодой мужчина к ней заходил. Пришел, кофе напился и все сидит, сидит. А она-то, Ольга Николаевна, как на иголках… Да-а. А этот гость братом назвался. Двоюродным. Только на брата не очень-то похож. Я почему его запомнила? Потому, как день спустя в гостинице встретила. Видать, у нас останавливался.

– Так он что, не здешний? – заинтересовался Миронов, внимательно слушавший болтовню Левкович.

– Он-то? Конечно, не из здешних. Приезжий. Потому и в гостинице останавливался.

– А из каких мест приезжал, не запомнили?

– Почему же не помнить? – удивилась Левкович. – Очень даже помню. Интересовалась. Как-никак не чужому человеку он братом назвался – Ольге Николаевне, моей хозяйке…

– Так откуда же он? – повторил свой вопрос Миронов.

– Из этого, как его…

Левкович назвала крупный портовый город Энск, вблизи которого, как то хорошо было известно Миронову, находились некоторые заводы, изготовлявшие сверхсекретную продукцию, точного назначения которой Андрей не знал. «Уж не на одном ли из этих заводов работает этот “братец”? – подумал Андрей. – Этого только недоставало!»

– Вот я и говорю, – продолжала между тем Левкович, – что в коридоре его встретила, он из номера выходил…

– А из какого номера, не помните? – поинтересовался Андрей.

– И это помню! В пятнадцатом он останавливался… – Левкович внезапно запнулась. – Хотя нет… В двадцать пятом. Ой, вру. В двадцать первом. Точно, в двадцать первом.

Ничего заслуживающего внимания Левкович больше не сообщила, и Андрей поспешил закончить затянувшуюся беседу.

Вечером того же дня в конторе гостиницы появились Миронов и Луганов. Их интересовали регистрационные книги постояльцев. Особый интерес вызвали у них те, кто останавливался в гостинице весной текущего года. Внимание Миронова привлек Антон Владимирович Рыжиков, тридцати трех лет, инженер-радист, который, как значилось в книге, прибыл из Энска. В апреле-месяце он несколько дней прожил в гостинице, но не в пятнадцатом и не в двадцать первом номере, а в восемнадцатом. Как было указано, в Крайск Рыжиков приезжал в командировку.

В ту же ночь в Энск был направлен запрос о Рыжикове, месте его работы и целях поездки в Крайск. А на следующее утро Луганову удалось наконец раздобыть образец почерка Ольги Величко. Сомнения не было: странная запись на клочке бумаги была сделана ее рукой. Тем с большим нетерпением ждали Луганов и Миронов ответа из Кисловодска.

Продолжал Миронов заниматься и Черняевым: тщательно изучал его окружение. Андрей посоветовался с Кириллом Петровичем и попросил его поручить кому-нибудь из сотрудников Крайского управления КГБ постоянно находиться поблизости от Черняева, чтобы уберечь его от возможных неожиданностей. Да и к его окружению следовало присмотреться.

На следующий день в кабинет Миронова вошел молодой офицер:

– Разрешите доложить, товарищ майор! Младший лейтенант Савельев. Явился в ваше распоряжение.

Андрей внимательно приглядывался к своему новому помощнику. Шел тому двадцать четвертый год, но выглядел он совсем юнцом, и многие в управлении, особенно девушки-машинистки, секретари, стенографистки, звали его Сереженькой. В органах КГБ Сергей Савельев работал всего второй год, но уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны: он был смел, предприимчив, энергичен, очень дисциплинирован. Тут, очевидно, сказывалась служба на флоте, откуда Савельев пришел в органы. Сергею уже приходилось участвовать в нескольких сложных операциях, и действовал он каждый раз успешно, однако под непосредственным руководством представителя центрального аппарата КГБ он никогда не работал и был рад и горд оказанным ему доверием.

Миронов не спеша, обстоятельно растолковал Савельеву стоявшие перед ним задачи.

– Вам, – говорил он, – поручается Капитон Илларионович Черняев, инженер-подполковник запаса, руководящий работник крупного строительства специального назначения. По имеющимся у нас данным, есть основания предполагать, что в окружение Черняева проникли люди, стремящиеся скомпрометировать инженер-подполковника и затем воспользоваться этим в преступных целях. Чтобы в этом разобраться, надо как следует присмотреться к Черняеву, выяснить, кто его окружает, нет ли среди его близких каких-нибудь подозрительных лиц. Вам ясно?

– Понятно, товарищ майор, – кивнул внимательно слушавший Савельев.

– Растолковывать вам в деталях, как вести работу, думаю, – продолжал Миронов, – нет нужды. Опыт у вас есть. О результатах будете докладывать мне. Ежевечерне. Специальным рапортом. Вот, пожалуй, и все.

– Слушаю, товарищ майор. – Савельев поспешно встал. – Разрешите выполнять?

Не прошло и часа, как Сергей был уже на строительстве, где работал Черняев…

Вскоре после ухода Савельева в кабинет Миронова неожиданно ворвался Луганов. Плюхнувшись в кресло, он выхватил из кармана сложенный вчетверо телеграфный бланк и кинул его через стол Андрею.

– Вот, Андрей Иванович, телеграмма. Из Кисловодска. Читайте. Нет, вы только прочтите, что они пишут!

Миронов спокойно взял телеграмму, развернул ее и молча проглядел. Брови у него нахмурились, на лице появилось выражение недоумения, и он вновь слово за словом перечитал весь текст.

Луганов, пристально следивший за выражением его лица, увидев, что тот кончил читать, воскликнул:

– Каково? Нет, что вы скажете, каково? Не при-ез-жа-ла!

– Н-да-а, – хмыкнул Миронов. – Закавыка!

Андрей, конечно, не думал, что Ольга Величко-Черняева все еще в Кисловодске. Вряд ли станет она жить на курорте несколько месяцев. Да и на какие средства? Но он полагал, что работники кисловодской милиции сообщат, когда и куда она выехала. Все эти вопросы Луганов просил выяснить в своем запросе. Но то, что содержалось в телеграмме, явилось для Миронова полной неожиданностью.

Текст телеграммы гласил, что никто под фамилией Величко или Черняевой в Кисловодске не проживает, что вообще женщина с таким именем, отчеством и фамилией в течение текущего года в Кисловодск не приезжала, ни в одной из гостиниц или санаториев не останавливалась.

«Как же так? – думал Андрей. – Ведь Черняев сам проводил ее на вокзал, сам усадил в поезд. Правда, прямых поездов до Кисловодска из Крайска нет, ехать надо с пересадкой. Так неужели Величко по дороге сошла, не доехала до места? Но почему? Или и тут обман, и тут она не сказала Черняеву правду: поехала не в Кисловодск, а в другое место. Но зачем ей было обманывать, с какой целью?»

– Андрей Иванович, а что будем делать со студентами? – прервал размышления Миронова Луганов.

– Со студентами? – спохватился Андрей.

Он вновь взял телеграмму и прочел, что в прошедшем и текущем годах в районе Бештау работало две геологические изыскательские партии. В одной из них, разновременно, проходило практику несколько студентов, в том числе и студенты из Ленинграда. Фамилии их были указаны. В самом Кисловодске и его окрестностях никаких геологических поисков не велось, и данными о пребывании здесь ленинградских студентов кисловодская милиция не располагала.

Внимательно перечитав эту часть телеграммы, Андрей предложил:

– А что, Василий Николаевич, если вам слетать в Ленинград, поискать там самому автора письма, а с его помощью и Величко? Это надежнее, да и быстрее, чем писать запросы и ждать ответа.

Тут же Миронов изложил Луганову свои соображения: коль скоро известно, кто именно и из каких вузов Ленинграда был в тех краях на практике (а таких было не так много), будет нетрудно выяснить, кто же является автором письма к Величко. Дальше проще простого: надо будет с ним побеседовать и узнать, где Величко находится сейчас. Ему это, надо полагать, известно.

Луганов выехал в Ленинград следующим утром. Сразу же по прибытии с помощью сотрудников Ленинградского управления КГБ он быстро установил, что автором письма, найденного Черняевым у своей бывшей жены Ольги Николаевны Величко, является Виктор Сергеевич Кузнецов, студент пятого курса геологического факультета Ленинградского университета. Луганов, не мешкая, пригласил его на беседу, которую решил провести в помещении милиции.

Когда Кузнецов вошел в кабинет, было заметно, что он волнуется. Оно и понятно: впервые в жизни Виктор Кузнецов был вызван в милицию, да еще неизвестно зачем.

Чтобы успокоить разволновавшегося студента, придать беседе непринужденный характер, Луганов начал расспрашивать его об учебе, о поездках на практику в составе геологических партий, в частности на Кавказ, в район Минеральных Вод.

Кузнецов с увлечением рассказывал о поездках. Сразу было видно, что он влюблен в свою будущую профессию. Он сообщил, что успел побывать в Сибири, а последние два года летом выезжал в составе изыскательских партий на Северный Кавказ, в район Бештау. В Кисловодске, по его словам, он бывал всего несколько раз, наездами, в качестве экскурсанта.

– А знакомств в Кисловодске вы никаких не заводили? – как бы невзначай поинтересовался Луганов.

– Знакомств? – удивился Кузнецов. – Каких знакомств? Что вы имеете в виду?

Луганов молча выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда несколько фотографий молодых женщин, снятых в профиль и анфас, среди которых была и фотография Ольги Николаевны Величко, и веером раскинул их по столу:

– Кого из изображенных здесь лиц вы знаете?

– Можно? – робко спросил Кузнецов, протягивая руку к фотографиям.

Пока он рассматривал фотографии, Луганов пристально следил за выражением его лица, но ровным счетом ничего, кроме самого искреннего, самого неподдельного недоумения, не уловил.

– Н-нет, – неуверенно проговорил наконец Кузнецов, перебрав и внимательно пересмотрев одну за одной все фотографии и возвращая их Луганову. – Я тут никого не знаю…

– Так уж и никого? – не без иронии спросил Луганов. – А вы присмотритесь повнимательнее.

– Зачем? – уже твердо сказал Кузнецов. – Я же вам говорю, что ни одной из этих женщин не знаю.

Луганов начал терять терпение. Это ещё что за новость? Зачем понадобилось Кузнецову отрицать очевидное: свое знакомство с Величко?

– Помилуйте, – сказал он резко. – Вы что, не знаете Ольгу Николаевну Величко, или Черняеву, как вам будет угодно? Полноте!

– Величко? Черняеву? В первый раз слышу!

Луганов рассердился не на шутку: и чего он запирается, этот студент? С какой стати? Может, за этим что кроется?

– Нехорошо, Виктор Сергеевич, нехорошо. Так дело у нас не пойдет. Может, вы и этого не знаете? Может, не вы это писали? – Луганов широким жестом бросил на стол письмо Кузнецова Ольге Величко.

Увидев письмо, Кузнецов на мгновение опешил, затем стремительно вскочил, чуть не уронив стул, на котором сидел. На его лице сквозь загар проступил кирпично-красный румянец. От былой растерянности не осталось и следа.

– Письмо! Мое письмо! Как оно к вам попало?

– Прежде всего сядьте, успокойтесь, – с легкой усмешкой сказал Луганов. – Вот так. Ну, а теперь расскажите всю правду об этом письме, а также о той, кому оно адресовано. Только – правду, и со всеми подробностями.

Кузнецов глубоко, судорожно вздохнул.

– Это письмо… мое письмо… оно написано Зеленко. Ольге Ивановне Зеленко… Ольга… – Кузнецов чуть замялся, затем решительно продолжал: – Ольга – моя невеста. Правда, на это письмо она не ответила. Почему, не знаю, не могу понять… Да, а как мое письмо попало к вам? Почему?..

Теперь пришел черед краснеть Луганову. Он притворно закашлялся, стремясь выиграть время, собраться с мыслями. Беседа приняла неожиданный, непредвиденный и, как это стало очевидно Василию Николаевичу, не очень приятный для него оборот.

Зеленко? Зеленко? Эта фамилия была знакома Луганову. Да, сомнения не было. Он вспомнил: Ольга Зеленко – соседка Черняева по квартире. Но как письмо, адресованное Зеленко, попало к Величко? Почему жена Черняева хранила его, зачем прятала? Почему, наконец, увидев это письмо в руках мужа, видя, какую оно у него вызвало реакцию, Ольга Николаевна не разъяснила недоразумения, не сказала, что письмо это не имеет к ней никакого отношения?

Да, тут было над чем поломать голову. Луганову вспомнились многочисленные «зачем» и «почему», которые возникали в связи с этим злосчастным письмом у Миронова после их беседы с Черняевым.

«А ведь прав, пожалуй, был Андрей Иванович, обратив такое внимание на это письмо, – подумал Луганов. – Кузнецов? С Кузнецовым все ясно, больше беседовать с ним не о чем. Зря, выходит, я на парня накинулся. Он-то тут ни при чем. Извинившись и объяснив Кузнецову, что вышло недоразумение, Луганов попросил разрешения оставить письмо у себя.

– Вот именно из-за этого недоразумения, которое надо рассеять, – сказал он, – письмо может понадобиться. Не возражаете?

Кузнецов вынужден был согласиться, после чего они распрощались, и Луганов тут же связался по телефону с Крайском, с Мироновым. Выслушав его краткий доклад, Андрей Иванович предложил ему немедленно возвращаться в Крайск, заметив, что в связи с этой «странной историей» у него возникли немаловажные соображения.

Глава 5

Сразу же по возвращении в Крайск, прямо с аэродрома Луганов отправился к Миронову. Едва он успел закончить доклад о встрече с Кузнецовым, как Миронов предложил:

– Давайте-ка вызовем Ольгу Зеленко и поговорим с ней начистоту. Судя по имеющимся характеристикам, дивчина она серьезная, честная, не болтушка. А рассказать, прожив два года в непосредственном соседстве с Черняевым, кое-что, надо полагать, может.

Луганов согласился. День спустя они беседовали с Ольгой Зеленко.

Миронов начал с объяснения причин ее вызова. Произошло, говорил он, недоразумение, которое надо рассеять. Какое, он скажет потом.

– Прежде всего, – подчеркнул Миронов, – надо условиться, что разговор, который мы будем вести, останется между нами.

Зеленко, хотя и взглянула на него с недоумением, молча кивнула в знак согласия.

– Вы живете, – продолжал Миронов, – по соседству с Черняевыми, в одной квартире. Нам нужно знать об этой семье все, что знаете вы. Поверьте, это очень важно.

Выражение лица Ольги становилось все более и более удивленным.

– Черняевы? – переспросила она. – Капитон Илларионович? Но что он мог сделать плохого? И что я о нем знаю? А семьи у него нет. Ольга Николаевна уехала. Навсегда.

– Меньше всего нас интересует Капитон Илларионович, – возразил Миронов. – Я ведь вас спросил не о нем, а о его семье. Если хотите, уточню: как раз Ольгой Николаевной мы и интересуемся. Поверьте, к тому есть основания. Может быть, вы знаете, как и откуда добывала жена Черняева различные заграничные вещи, которые у нас, в частности в Крайске, в магазинах не бывают. Вот мы и надеемся, что вы сможете нам помочь, поскольку живете по соседству с Черняевыми и были дружны с Ольгой Николаевной. Интересуют нас и взаимоотношения супругов Черняевых, наиболее близкие из их друзей. Так что вы скажете?

– Я… – смущенно запнулась Зеленко. – Я рада вам помочь, но смогу ли?

Нервно теребя платочек, Зеленко начала рассказывать. Говорила она, заметно волнуясь, подыскивая выражения, вспоминая те или иные факты, подробности. По ее словам, Ольга Николаевна Величко интересовалась нарядами не больше, чем любая красивая женщина, а она была очень красивой, очень.

Была ли Величко жадной? Нет, этого Ольга за ней не замечала. Потерянная она какая-то, что ли, была – это да. То сидит целый день у себя, носа не кажет, то часами у нее, Зеленко. Тормошит Ольгу, шутит, смеется, только не весело, с надрывом… Со странностями, одним словом, была, но человек, судя по всему, хороший, добрый.

Откуда у нее были заграничные вещи и старинные украшения, Зеленко не знала. Она никогда Ольгу Николаевну не спрашивала, а та не рассказывала. Не замечала Зеленко у Величко и особого пристрастия к беготне по магазинам или по портнихам: никогда Ольга Николаевна с ней об этом не говорила. Впрочем, она и вообще-то, скорее, была скрытная, все о чем-то своем думала.

Какие были у Величко отношения с мужем? Трудно сказать. Вроде бы неплохие, но и особой нежности между ними Ольга не замечала. Пожалуй, Капитон Илларионович относился к жене лучше, чем она к нему. Он всегда держался с ней спокойно, ровно, а она из-за пустяков чуть не истерики закатывала, не стесняясь ее, Ольги.

Рассказывая о взаимоотношениях супругов Черняевых, Ольга Зеленко вдруг смутилась.

– Да, вы знаете, – сказала она, – ведь у нее, у Ольги Николаевны, был другой муж, совсем старый… Я его видала.

– Видали? – заинтересовался Миронов. – Где? Когда? Расскажите поподробнее.

– Когда? Да прошлой зимой, в самом начале. Вернулась я днем с дежурства (я ведь медицинской сестрой работаю: когда дежуришь в ночь, когда днем), слышу у Черняевых какой-то шум, не то крик – не разберешь. Что, думаю, такое? Ведь Ольга Николаевна должна быть дома одна. Капитон Илларионович в это время всегда на работе. Тут Ольга Николаевна как закричит, да так пронзительно, что я через дверь услышала. Ну, я, конечно, давай стучать. Может, думаю, случилось что, плохо ей, помочь надо?

Вдруг дверь распахнулась, и прямо на меня выскочил какой-то чужой человек. Мужчина. Я никогда до этого его не видела. Седой такой, с усами. Я отшатнулась. А он кинулся мимо меня – и вниз по лестнице. Чуть не бегом. А сам ведь уже старый…

Стою я в коридоре возле двери, совсем растерялась, не знаю, что и подумать. Тут выходит Ольга Николаевна, рукой за горло держится. По виду как будто спокойная, только бледная очень. Улыбается, но, видно, через силу.

«Что, – спрашивает, – Оленька, испугались? Да вы заходите ко мне, заходите. Ничего страшного не случилось. Это, знаете ли, мой прежний муж. Он совсем не страшный, жалкий скорее. Любит он меня, что поделаешь?..»

– Ну, а потом, после, она вам об этой истории что-нибудь рассказывала? – спросил Миронов.

– Нет, ни об этой истории, ни вообще о своем прежнем муже Ольга Николаевна никогда со мной не говорила. Не любила она вспоминать прошлое. Я же говорю, скрытная она…

– Скажите, – задал вопрос Луганов, – а об отъезде Величко, о ее разрыве с Черняевым что вам известно? Быть может, вы помните какие-нибудь подробности, детали?

– Какие же подробности? – задумалась Зеленко. – Ничего особенного не было. Уехала Ольга Николаевна в Кисловодск, лечиться. Уехала одна, без Капитона Илларионовича, как и в прошлом году. Я и думать не думала, что она не вернется.

– Как по-вашему, – вмешался Миронов, – Черняев знал, что она совсем уехала? Какие между ними отношения были перед ее отъездом?

– Ничего особенного я не замечала. Капитон Илларионович, конечно, ничего не знал. Он же сам на вокзал ее провожал. Как сейчас помню – я тогда у них была, – вернулся он под вечер с работы, машину не отпустил. Вышли они из дома с Ольгой Николаевной; Капитон Илларионович ее чемодан нес. Я их до машины проводила. Сели и уехали. А я ушла на дежурство – мне тогда в ночь было. Как Ольги Николаевны не стало, Капитон Илларионович загрустил. Прошел месяц, второй пошел, нет ее, не возвращается. Я как-то встретила Капитона Илларионовича и спросила, уж не случилось ли с ней чего, а он мне и говорит: «Случилось не случилось, только не вернется больше Ольга Николаевна. Она совсем уехала. Разошлись мы…»

Закончив свой рассказ, Ольга Зеленко вопросительно посмотрела на Миронова: как, мол, теперь все? Тут Миронов неторопливо достал письмо Кузнецова и протянул ей. Увидев знакомый почерк, Зеленко нахмурила брови и чуть прикусила нижнюю губу. На лице ее проступило выражение недоумения.

– Вот это, – сказал Миронов, указывая на письмо, – и есть то самое недоразумение, о котором я говорил вам в начале нашей беседы. Оно и явилось причиной, из-за которой мы решили вас побеспокоить. Письмо это – да берите его, берите, оно же вам предназначено – написал ваш знакомый, Виктор Кузнецов. Впрочем, – усмехнулся Миронов, – автор письма вам и без меня известен. Верно?

Ольга вспыхнула.

– Из-за этого письма, – продолжал Миронов, делая вид, что не замечает ее смущения, – вы чуть не поссорились с Виктором, ведь так? А зря! Он ни в чем перед вами не виноват. Ну, да в этом вы сами разберетесь. Нас интересует другое: письмо это, адресованное вам, попало в руки Ольги Николаевны Величко, которая длительное время его хранила, скрыв от вас. Вы говорите, что у вас с Ольгой Николаевной были хорошие отношения; чем же тогда объяснить ее поступок, зачем она прятала письмо, почему не отдала вам?

По мере того как Миронов говорил, удивление Зеленко возрастало. Она беспомощно развела руками: