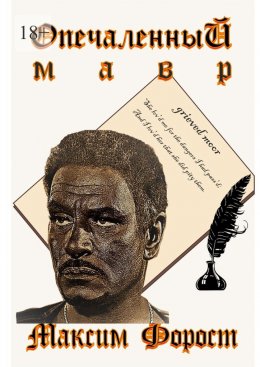

Опечаленный мавр

© Максим Анатольевич Форост, 2025

ISBN 978-5-0068-4080-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Максим Форост

ОПЕЧАЛЕННЫЙ МАВР

Иногда кажется, что за 400 лет люди не изменились…

Мы поговорим о Шекспире. Мы будем говорить о нём так, будто мы оказались в одной его пьесе. Возможно, что Шекспир писал именно про нас. Исключено? Тогда он, видимо, предсказывал наши проблемы. Опять нет? Шекспир не участвовал в войнах, ни в мировых, ни в гражданских. Шекспир не был в «горячих точках». Он вообще не служил в армии – ни «срочно», ни «по контракту». Но конфликт на его сцене раз за разом решается силой оружия, будь это «Хроники», «Макбет» или «Король Лир». Занавес снова поднимается! Вот, на сцене – XVI век, а армейский генерал уже направлен в военную экспедицию. Имя этого генерала Отелло.

«Постойте! – поражён зритель. – А при чём здесь Отелло? Это же пьеса о любви и ревности, о доверчивости и вероломстве!» – Ну что ж, если вопрос поставлен, то мы начнём. Но начнём не с Венецианского мавра, а с актёра, его игравшего. Потому как легенда утверждает…

Легенда утверждает, что провинциала Уильяма Шекспира сманил в Лондон актёр Ричард Бербедж. Бербеджа почитали как крупнейшего трагика английского театра. Про него говорили, что он никогда не играл на сцене. Ибо игра – это праздность, а то, что творил Бербедж, было не игрой, а жизнью. Этот актёр словно снимал с костюмом своё тело – настолько перевоплощался он в иного человека. Зрители боготворили его. Когда он умер, некий поэт сложил элегию на его смерть, а в ней помянул одну за другой роли, в которых Бербедж особенно «тронул сердца». Это «юный Гамлет», «добрый Лир» и, наконец, – «опечаленный мавр» («grieved moor»).

Что такое нашёл поэт в истории неуклюжего ревнивца, который, как выяснилось спустя века, «вовсе не ревнив, а скорее доверчив»?

Затем появилась и вторая баллада. По её сюжету Бербедж так слился с неистовством своего героя, что на самом деле заколол «Дездемону» кинжалом. Много ли актёрских биографий легло в основу баллад и преданий, обросло мифами, домыслами, легендами? Единицы. А ведь баллада была издана через 55 лет после кончины Бербеджа. Так какого же уровня Актёр был этот Бербедж, что миф о его игре, перешел не к детям – что дети! – к внукам младших его зрителей!

А поводом для мифотворчества опять стала роль Отелло. Удивительно…

К слову сказать, роль Дездемоны была первой ролью европейского театра, сыгранной не юношей, а женщиной-актрисой. Что же влекло зрителя к этой простой, без головокружительных коллизий истории о гарнизонном быте?…

I

Трагедия о гарнизонном коменданте

О ГАРНИЗОННОМ? Неожиданная оговорка. Вопреки армейскому уставу, пьеса начинается с обсуждения приказа. Назначением на вакантную должность некоего Кассио недовольны Родриго и Яго. По законам театра тех лет, пролог пояснял зрителю то, о чём будут играть актёры. Так вот, роль пролога взяли на себя Родриго и Яго. Неужели Шекспир собрался обсудить с нами проблемы армейской жизни?

Упомянутый Кассио – это lieutenant, в XVI веке его чин соответствовал первому заместителю командующего армии. Должность Яго – ensign, поэты переводят её как «прапорщик» или «поручик», хотя в действительности это что-то вроде дежурного адъютанта. Действие четырёх из пяти актов пьесы протекает на военной базе. Чернокожий генерал Отелло в первом акте становится её комендантом.

Кто же этот Отелло? Походя он роняет слова о своём царском происхождении. Сенаторы и военное руководство Венеции признают его за равного. На службе у Республики он состоит уже много лет. Ему доверено командование её армией. Именно он отдал приказ о назначении Кассио своим заместителем. Вельможа Брабанцио (отец Дездемоны) не раз приглашал генерала в свой дом. Отелло уважаем, общением с ним не гнушаются. Дездемона часами оставалась один на один с мавром и выслушивала историю его жизни.

Если Отелло пользуется таким вниманием и уважением, то в чём причина бегства Дездемоны и тайного их венчания? Что знал Брабанцио о мавре, раз эта барышня, сенаторская дочка, поняла: склонить отца к согласию на брак невозможно! Брабанцио не простил беглецов:

- Look to her, Moor, of thou hast eyes to see:

- She has deceiv’d her father, and may thee.

- (Смотри построже, мавр, за ней вперёд:

- Отца ввела в обман, тебе солжёт.)

Старый сенатор едва ли не проклял Отелло таким напутствием. Не из жестокости, посмеем утверждать это, ведь брак дочери с мавром свёл пожилого, но ещё полного сил человека в могилу. У кремень-человека оказалось не каменное сердце. Очевидно, Брабанцио понимал, что такого человека как Отелло, можно полюбить лишь за его муки:

- She lov’d me for the dangers I had pass’d;

- And I lov’d her that she did pity them.

- (Буквально:

- Она полюбила меня за те опасности, что я пережил;

- А я полюбил её за то, что она пожалела о них.)

Grieved moor, опечаленный мавр… Каким-то чутьём из десятка значений перевода было выбрано одно это слово. Не «огорчённый», не «горюющий», не «обиженный».

* * *

ОПЕЧАЛЕННЫЙ… Что это значит? За сто лет до Шекспира жил в монастыре на другом конце Европы старец Нил Сорский. О его жизни известно мало, зато остались его книги. Монах писал о том, что мешает человеку прожить свою жизнь достойно. Восемь страстей нашёл в человеке отшельник, восемь смертных грехов. Гнев, алчность, обжорство, похоть, тщеславие и гордыня – их худо-бедно и ныне признают за недостатки. Но две оставшиеся страсти – уныние и печаль – поставят в тупик многих. Не сразу понимаешь, что смертный грех это не условное табу. Это склонности, что ведут к угасанию в душе искры Божией, к очерствению и к духовной смерти заживо. Уныние это безразличие к жизни, это гибельная апатия, называемая порой депрессией. С печалью сложнее. Печаль – не грусть и не сентиментальность. Это не жалость к слабому, не огорчение бедой ближнего. Это даже не скорбь об утрате. Печаль – это беспросветная, безысходная тоска, которой предаёшься с наслаждением и которая как язва разъедает душу. Печаль – это РАНА В ДУШЕ. Запомним это словосочетание…

Язык наш богат. В нём слово ратник означает солдата, воина. Старое, ёмкое слово! Оно нам не раз понадобится, поскольку рать – это не просто война. Рать – это всё, в чём требуется раж, сила и ярость. Это спор, ссора и распря, это тяжкий труд, где плоды добываются потом и кровью. Иными словами, рать – это война и изнурительная работа одновременно. Ратник (ратай) вообще одного корня с оратаем, пахарем и земледельцем. РАТНИК – это тот, для кого война стала рутинной, как земледелие, всепоглощающей, как спор, и тяжкой, но… работой. Бросить её нет никакой возможности. РАТНИК – не наёмник, он работяга, кровь для него – ремесло, смерть – обязанность, риск жизнью – привычка.

Каждого, кто коснулся войны, она надламывает. В военных снах она возвращается, чтобы точить язвами РАНЕНУЮ ДУШУ. В двадцатом веке это явление назовут «вьетнамским синдромом», чуть позже «афганским», потом «посттравматическим». Мы будем звать его РАТНИЧЕСТВОМ. Пусть рана в душе, печаль и ратник будут теми ключевыми понятиями, что помогут проникнуть в мир шекспировского героя.

* * *

ОТЕЛЛО… Загадочная личность – по крайней мере, в глазах Дездемоны. И внешне и внутренне он был не такой как все и, наверное, уже этим привлекал Дездемону. Быть может, в первый раз он ужаснул её своей чернотой и солдатской резкостью.

- Я не говорун,

- И светским языком владею плохо.

- Начавши службу мальчиком в семь лет,

- Я весь свой век без малого воюю

- И, кроме разговоров о боях,

- Поддерживать беседы не умею.

- (Перевод Б. Пастернака.)

Жизнь Отелло – это цепь «гибельных дел», «опасностей на суше и на море» (перевод А. Радловой). Мы не знаем, что скрыто за словами о воинской службе с семи лет. Либо это спартанское воспитание, либо вынужденный удел младшего царского отпрыска. Как старые вояки делали из мальчишки мужчину, как прошло боевое крещение и что значило оно для неокрепшего паренька, не хочется и думать. Битва сменяет битву, и вот юный Отелло, по-видимому, с родным братом попадает в плен. Но соплеменники невысоко ценили их жизни, потому как выкупа не последовало. Царевичи были проданы в рабство.

Рабы в том веке пользовались спросом на турецких галерах. Отелло через годы утолит свою месть и где-то в Сирии зарежет какого-то турка (он вспомнит о том перед смертью). Что стоило братьям не разлучиться, не потерять друг друга, выжить и, более того, бежать из плена, знает только Шекспир… Наверное, несчастных африканцев подобрал венецианский корабль, и братьям понадобилось всё их мужество, чтобы доблестью и отвагой доказать своё право служить Венеции… на ратном поприще.

«Я знал одно – солдатскую палатку», – говорит Отелло (перевод А. Радловой). Решимостью и хладнокровием он завоёвывает доверие, его ставят на командные посты. Он сближается с Яго и Кассио, уже сам отдаёт приказы, уже от его доверия зависит продвижение других по службе. Сенаторы приглашают Отелло в дома… Хэппи-энд? Увы, трагедия только начинается.

Когда поднимается занавес, Отелло предстаёт человеком, уже имеющим за плечами целую жизнь, и жизнь нелёгкую. А. Эфрос («Профессия: режиссёр») так писал об Отелло: «Много людей вокруг, война, и опасность, и нервы. А тут почему-то влюбился, женился, женился на дочке сенатора. Уже в этой завязке – драма, противоречие. Всё не ко времени, не к обстоятельствам. Не до нежностей…» Да, лучше не скажешь: полюбил не ко времени! Но сердце не солдат, ему не приказывают. Жаль, что эту ситуацию понимают односторонне – полюбил и всё тут. Будто нет за спиной Отелло груза лишений и опыта.

Когда-то опечаленный мавр предстал на сцене ревнивым, вращающим глазами дикарём, таким его впервые сыграли на русской сцене. Потом было нечаянное замечание А.С.Пушкина, что Отелло не ревнив, а напротив – доверчив. Александр Сергеевич прав, Отелло движет не ревность, но можно ли говорить о простой доверчивости? Вот красочная экранизация С. Юткевича (1955 г.): С. Бондарчук в роли мавра упоён своей любовью, мягок, как приручённый зверь, неуклюж в своей силе и наивен, как большое дитя. Мог ли таковым быть реальный Отелло?

Представим заурядное сражение XVI века… Люди, войной вырванные из остального человечества, идут убивать в себе страх – ибо только безумец на войне не боится, а затем – убивать людей, виновных лишь в том, что они, эти люди – чужие. Бои шли врукопашную. Тысячи человек кромсали друг друга мечами, рубили топорами на части, протыкали пиками. Раненых топтали копыта коней и сапоги ратников. Ревели пушки – дьявольское изобретение, по словам Яго, как чёрт пожирающее солдат. С адским воем чугунный шар вырывался из жерла, нёсся над головами дерущихся и вырывал из живого тела куски, разбрызгивая кровь по грязи. И вот… некий чернокожий офицер с хрипом валится наземь – от пушечного ядра легко не умирают, – а над ним встаёт пепельное, как бледнеют негры, лицо Отелло. Родной брат, прошедший с ним битвы, скитания и рабство, умирает на его руках. Об этом свидетельствует Яго (акт III, сцена 4). Лицо мавра, по его словам, осталось бесстрастным. Оно вынуждено было остаться таким, потому что в бою командующий обязан забыть личное горе.