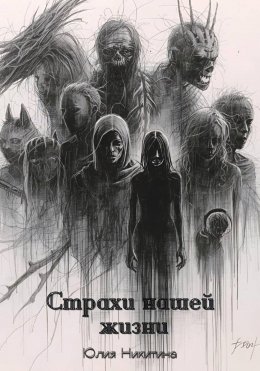

Страхи нашей жизни

Введение

Страх, тревога и фобии – термины, которые мы часто слышим, а иногда и используем как взаимозаменяемые, но они не всегда означают одно и то же. Хотя они тесно связаны, каждый из них описывает разные виды эмоциональных переживаний.

Страх – это реакция на предполагаемую угрозу, тогда как тревога подразумевает беспокойство об угрозе, которая еще не произошла или может никогда не произойти.

Например, если мы находимся на тёмной парковке поздно вечером, то немного тревоги и/или страха – это хорошо. Страх побуждает нас быть начеку и сохранять бдительность. Он часто помогает нам чувствовать себя в безопасности и быть в гармонии с окружающей обстановкой.

Здоровый уровень тревоги или страха позволяет нам преодолевать трудности и достигать целей. Однако бывают моменты, когда страх и тревога становятся нездоровыми: когда они мешают нам нормально функционировать.

Понимание различий может помочь вам разобраться в собственных чувствах или лучше поддержать кого-то другого.

Классификация страхов: биологические, социальные, экзистенциальные и специфические фобии

Эта классификация помогает понять, с какой именно «угрозой» столкнулась психика человека, и выбрать верное направление для работы со страхом.

1. Биологические (природные) страхи

Это страхи, унаследованные нами в ходе эволюции. Их цель – обеспечить выживание особи и вида. Они являются врожденными, инстинктивными и в норме проявляются у всех людей.

Объект страха: реальная, конкретная угроза физической целостности или жизни.

Примеры:

Страх высоты (акрофобия)

Страх глубины, воды (батофобия, аквафобия)

Страх огня (пирофобия)

Страх диких животных (например, змей – офидиофобия (или серпентофобия. Это один из видов герпетофобии – страха перед рептилиями), пауков – арахнофобия)

Страх грозы, урагана (бронтофобия, астрафобия)

Страх крови (гемофобия)

Страх замкнутого пространства (клаустрофобия) и открытого пространства (агорафобия) – как угроза ловушки или незащищенности.

Ключевая характеристика: универсальность. Эти страхи в зачаточной форме есть у всех людей и многих животных.

2. Социальные страхи

Эти страхи рождаются и существуют только в человеческом обществе. Их объект – наше «я», наша личность, статус и место в группе. Они формируются в процессе социализации.

Объект страха: угроза самооценке, социальному статусу, репутации, принятию в группе.

Примеры:

Страх публичных выступлений (глоссофобия)

Страх осуждения, критики, насмешек (катагелофобия)

Страх совершить ошибку, выглядеть неудачником (атихифобия)

Страх одиночества, изгнания, неприятия (аутофобия)

Страх экзаменов

Страх общения с начальством

Страх несоответствия социальным нормам (например, страх «быть не таким, как все»)

Ключевая характеристика: связаны с оценкой и мнением других людей.

3. Экзистенциальные (философские) страхи

Самые глубокие и абстрактные страхи. Они не связаны с конкретным объектом, а проистекают из самой сути человеческого существования, нашего осознания себя и мира. Это страхи перед «данностями» бытия.

Объект страха: фундаментальные вопросы жизни и смерти, смысла и свободы.

Примеры (по И. Ялом):

Страх смерти (танатофобия): перед небытием, прекращением существования.

Страх свободы и ответственности: перед отсутствием внешних ориентиров, необходимостью самостоятельно делать выбор и нести за него ответственность.

Страх изоляции: перед фундаментальным, экзистенциальным одиночеством (невозможностью быть полностью понятым другим).

Страх бессмысленности: перед отсутствием очевидного смысла жизни, перед абсурдом.

Ключевая характеристика: не имеют конкретного объекта, присущи только человеку как сознательному существу, их нельзя устранить, можно только принять и научиться жить с ними.

4. Специфические (изолированные) фобии

Это психическое расстройство, которое выделяется в отдельную категорию. В отличие от нормального биологического страха, специфическая фобия – это иррациональный, чрезмерный и неконтролируемый страх перед определенным объектом или ситуацией, который приводит к панике и активному избеганию.

Объект страха: конкретный, четко очерченный объект или ситуация, не представляющая реальной серьезной опасности.

Примеры: фобии здесь часто носят греческие или латинские названия.

Животные: арахнофобия (пауки), офидиофобия (змеи), кинофобия (собаки).

Природные явления: акрофобия (высота), астрафобия (гроза), аквафобия (вода).

Ситуации: клаустрофобия (закрытые пространства), агорафобия (открытые пространства/толпа), авиафобия (полеты).

Медицинские: трипанофобия (уколы), гемофобия (вид крови), ятрофобия (врачи).

Другие: например, трискаидекафобия (страх числа 13).

Ключевая характеристика:

Иррациональность: человек сам понимает, что его страх чрезмерен.

Неуправляемость: приступ страха и паники невозможно контролировать.

Избегание: поведение строится вокруг того, чтобы никогда не столкнуться с объектом фобии.

Взаимосвязь категорий

Важно понимать, что эти категории часто пересекаются.

Например:

Биологический страх + специфическая фобия: нормальный страх высоты может перерасти в изолированную фобию (акрофобию), когда человек отказывается жить выше первого этажа.

Социальный страх + экзистенциальный страх: страх одиночества (социальный) может быть усилен страхом перед экзистенциальной изоляцией.

Биологический страх + социальный страх: страх рвоты (эметофобия) может быть связан не только с неприятными физическими ощущениями (биологический), но и со страхом опозориться на публике (социальный).

Эта классификация – хороший инструмент для самопознания и для специалистов (психологов, психотерапевтов), позволяющий определить «мишень» для работы и выбрать наиболее эффективные методы помощи (например, для специфических фобий идеально подходит метод экспозиции, а для экзистенциальных – экзистенциальная терапия или логотерапия).

Страхи и фобии. В чем разница

Что такое страх?

Страх – это базовая, фундаментальная эмоция, знакомая каждому живому существу, обладающему нервной системой. Это универсальная и жизненно важная реакция организма на реальную или воспринимаемую непосредственную угрозу.

Страх выполняет критически важную адаптивную функцию. С точки зрения эволюции, он является нашим защитным механизмом, который помогал предкам выживать. Его основная задача – мобилизовать все ресурсы организма для избегания опасности.

Природа и механизм страха

Физиологический компонент (реакция «бей или беги»): при восприятии угрозы мозг (в частности, миндалевидное тело, или амигдала) запускает каскад биохимических реакций.

Выброс гормонов: надпочечники выделяют адреналин, норадреналин и кортизол.

Учащение сердцебиения и дыхания: кровь приливает к мышцам, чтобы обеспечить их кислородом и питательными веществами для физической активности.

Повышение артериального давления.

Расширение зрачков: для улучшения периферического зрения и оценки обстановки.

Потливость: для охлаждения тела в преддверии нагрузки.

Торможение «неважных» систем: пищеварение, иммунная и репродуктивная системы временно подавляются, чтобы сэкономить энергию.

Когнитивный компонент: осознание угрозы, оценка ее серьезности, прогнозирование последствий. Мысли сосредотачиваются на источнике опасности: «эта собака может укусить», «машина едет слишком быстро».

Эмоциональный компонент: непосредственное переживание чувства ужаса, тревоги, паники.

Поведенческий компонент: само действие, направленное на выживание: бегство, замирание (оцепенение), агрессивная защита или, в современных условиях, крик о помощи.

Характерные черты нормального страха:

Адекватность. Сила страха пропорциональна уровню реальной угрозы.

Кратковременность. Как только угроза исчезает, физиологические и эмоциональные реакции постепенно затухают.

Обоснованность. Страх возникает в ответ на конкретный, идентифицируемый стимул (например, внезапный громкий звук, вид приближающейся лавины, агрессивное поведение другого человека).

Контролируемость. Разум, как правило, может пересилить первоначальную реакцию. Человек способен оценить ситуацию и выбрать адекватную стратегию поведения.

Примеры здорового страха. Отпрыгнуть от машины, резко затормозившей рядом; испугаться перед публичным выступлением (это мобилизует); почувствовать страх при виде змеи во время похода и осторожно отойти.

Таким образом, страх – это наш страж, радар, который оберегает нас от реальных опасностей.

Что такое фобия?

Фобия – это уже не здоровая эмоция, а тревожное расстройство, характеризующееся стойким, иррациональным и чрезмерным страхом перед определенными объектами, ситуациями или действиями, которые на самом деле не представляют реальной опасности или представляют ее в незначительной степени.

Ключевое слово здесь – «иррациональный». Человек с фобией, как правило, сам осознает, что его страх нелогичен и преувеличен, но не может его контролировать. Фобия не выполняет адаптивной функции; напротив, она сильно ограничивает жизнь человека.

Критерии и характеристики фобии:

Иррациональность и неадекватность. Реакция страха абсолютно несоразмерна реальной угрозе. Например, панический ужас при виде маленькой, безобидной комнатной мухи.

Навязчивость и неконтролируемость. Мысли о предмете страха становятся навязчивыми. Попытки «взять себя в руки» или «успокоиться» оказываются безуспешными.

Избегающее поведение. Это центральный поведенческий признак. Человек строит всю свою жизнь так, чтобы гарантированно избежать встречи с пугающим объектом или ситуацией. Это избегание может быть крайне дезадаптивным (например, отказ от хорошей работы, если нужно пользоваться лифтом).

Интенсивные физиологические реакции. При столкновении с объектом фобии возникает полноценный приступ паники с теми же симптомами, что и при реальной угрозе: учащенное сердцебиение, одышка, тремор, головокружение, тошнота, потливость, ощущение удушья.

Постоянство. Фобия длится более 6 месяцев и является устойчивым состоянием.

Антальгифобия (страх перед страхом). Человек начинает бояться не столько самого объекта, сколько собственной интенсивной, пугающей реакции организма на него. Он боится самого чувства страха, что заставляет его избегать ситуаций еще более рьяно.

Агорафобия. Часто неверно понимается просто как «боязнь открытых пространств». На самом деле это более сложный страх оказаться в ситуации, из которой трудно выбраться или в которой не будет оказана помощь в случае панической атаки или другого неприятного симптома (например, в толпе, в транспорте, вдали от дома).

Социальная фобия (социальное тревожное расстройство). Интенсивный страх перед социальными ситуациями, где человек может быть подвергнут внимательному изучению со стороны других. Это страх унижения, смущения, негативной оценки. Он приводит к избеганию публичных выступлений, знакомств, приема пищи в общественных местах и т.д.

Теперь, имея полное представление о каждом понятии, можно четко сформулировать их различия.

Происхождение и развитие фобий

Почему же у некоторых людей безобидный страх перерастает в изнурительную фобию? Есть несколько теорий:

Бихевиористская теория (обусловливание). Фобия возникает как условный рефлекс. Если нейтральный стимул (например, лифт) был однажды сопряжен с пугающим событием (например, застревание в лифте с панической атакой), то впоследствии один только вид лифта будет вызывать интенсивный страх. Также фобия может быть научена через наблюдение (например, если ребенок видит, как его мать панически боится пауков).

Эволюционная (биологическая) теория. Некоторые фобии являются «готовыми» – наш мозг эволюционно предрасположен бояться того, что было опасно для наших предков (змеи, пауки, высота, темнота). Эти страхи легче формируются и труднее поддаются терапии.

Генетическая предрасположенность. Исследования показывают, что склонность к тревожным расстройствам, включая фобии, может передаваться по наследству.

Когнитивная теория. Фобия подпитывается искаженными мыслительными паттернами: катастрофизацией («если я зайду в лифт, я обязательно застряну и задохнусь»), сверхобобщением («все собаки хотят меня укусить»).

Лечение фобий

В отличие от нормального страха, с которым человек может справиться сам, фобия часто требует профессиональной помощи. Наиболее эффективными являются методы когнитивно-поведенческой терапии:

Экспозиционная терапия. Постепенное, систематическое и контролируемое столкновение с объектом страха. Начинается с самого простого (например, просмотр картинки с пауком), затем более сложные шаги (просмотр видео, нахождение в одной комнате с пауком в террариуме и т.д.), пока тревога не угаснет.

Когнитивная реструктуризация. Работа с иррациональными мыслями и убеждениями, которые питают фобию.

Техники релаксации. Дыхательные упражнения, мышечная релаксация для управления симптомами тревоги при столкновении с триггером.

В некоторых случаях, при особенно тяжелых формах, могут временно назначаться медикаменты (анксиолитики, антидепрессанты), но они не устраняют причину, а лишь снимают симптомы.

Страх – это здоровый и необходимый проводник в мире опасностей, наш внутренний страж, который говорит нам: «осторожно, здесь может быть больно». Фобия – это уже сломанная сигнализация, которая срабатывает без причины, оглушительно и непрерывно, парализуя нас и мешая жить полной жизнью.

Понимание разницы между ними крайне важно. Не стоит патологизировать нормальный страх и стыдиться его. Но и не стоит игнорировать фобию, списывая ее на «слабость характера». Фобия – это излечимое медицинское состояние, и обращение за помощью к психологу или психотерапевту является актом заботы о себе и мужества, который может вернуть человеку контроль над своей жизнью.

История изучения страхов и фобий

Изучение страхов и фобий – это междисциплинарная область, которая ведется на протяжении столетий. Вклад в нее внесли философы, физиологи, психологи, психиатры и нейробиологи. Вот ключевые фигуры и научные школы, сыгравшие наибольшую роль в исследовании этой темы.

1. Философские истоки и ранние представления

Аристотель и Платон (античность). Рассматривали страх как одну из фундаментальных человеческих эмоций. Аристотель в «риторике» определял страх как «неприятное ощущение или смущение, возникающее из представления о предстоящем зле». Философы заложили основы понимания страха как реакции на реальную или потенциальную опасность.

2. Психофизиология и биология (XIX – XX вв.)

Чарльз Дарвин (1872). В своей книге «выражение эмоций у человека и животных» Дарвин подошел к страху с эволюционной точки зрения. Он утверждал, что страх – это адаптивная реакция, унаследованная нами от предков. Мимика и физиологические реакции (например, оцепенение, расширение зрачков) при страхе универсальны для всех культур и даже похожи у животных, что доказывает их биологическую природу.

Уильям Джеймс и Карл Ланге (1880-е гг.). Разработали теорию Джеймса-Ланге, которая перевернула привычное представление о страхе. Согласно ей, мы не потому дрожим и бежим, что испугались; напротив, мы испытываем страх потому, что осознаем свои физиологические реакции (дрожь, учащенное сердцебиение). То есть эмоция является следствием, а не причиной телесных изменений.

Уолтер Кэннон и Филип Бард (1920-е гг.). Критиковали теорию Джеймса-Ланге и предложили свою – теорию Кэннона-барда. Они доказали, что физиологическое возбуждение и эмоциональное переживание возникают почти одновременно в таламусе мозга. Согласно их модели, при виде опасности сигнал идет в таламус, который одновременно активирует и вегетативную нервную систему (вызывая реакцию «бей или беги»), и кору головного мозга (где возникает осознанное чувство страха).

3. Бихевиоризм и теория научения (первая половина XX в.)

Это направление объяснило, как именно формируются фобии через механизмы обучения.

Джон Б. Уотсон и Розалия Рейнер (1920). Знаменитый эксперимент с «маленьким Альбертом». Они продемонстрировали, что фобию можно создать по классическому условному рефлексу Павлова. Младенца Альберта приучили бояться белой крысы (изначально нейтральный стимул), сочетая ее появление с громким, пугающим звуком (безусловный стимул). Вскоре один только вид крысы вызывал у ребенка страх, который затем генерализовался на другие белые пушистые объекты (кролика, бороду деда мороза).

Беррес Скиннер. Развил идеи оперантного обусловливания (процесс обучения, при котором поведение изменяется под влиянием его последствий, таких как подкрепление (награда) или наказание). Он показал, что избегающее поведение, ключевое для фобий, поддерживается по закону эффекта Торндайка: если поведение (избегание паука) приводит к приятному последствию (снижению тревоги), оно закрепляется. Это создает порочный круг фобии.

4. Психоанализ (конец XIX – XX вв.)

Зигмунд Фрейд. Ввел различие между реальным страхом (перед внешней опасностью) и невротической тревогой, которая проистекает из внутренних, бессознательных конфликтов. Фобии, по Фрейду, являются символическим выражением вытесненных импульсов (например, сексуальных или агрессивных). Его классический случай анализа фобии – «Маленький Ганс» (5-летний мальчик, боявшийся лошадей), которую Фрейд интерпретировал как смещенную тревогу, связанную с Эдиповым комплексом.

5. Когнитивная психология (вторая половина XX в. – наши дни)

Это направление сместило фокус с поведения на мышление.

Аарон Бек. Основатель когнитивной терапии. Он показал, что в основе тревожных расстройств и фобий лежат негативные автоматические мысли и когнитивные искажения (катастрофизация, сверхобобщение). Человек с фобией склонен предсказывать худший исход и преувеличивать опасность.

Альберт Эллис. Разработал рационально-эмотивно-поведенческую терапию, в которой утверждал, что не сами события (a – activating event), а наши иррациональные убеждения (b – beliefs) о них вызывают негативные эмоциональные и поведенческие последствия (c – consequences).

6. Нейробиология и современные исследования (конец XX – XXI вв.)

С появлением технологий нейровизуализации (фмрт, пэт) ученые смогли увидеть, что происходит в мозге во время страха.

Джозеф Леду. Один из самых влиятельных современных исследователей нейробиологии страха. Он детально описал «нейронный контур страха». Ключевую роль в нем играет миндалевидное тело (амигдала). Быстрый, «грубый» сигнал об опасности идет от таламуса прямо к амигдале, запуская мгновенную реакцию «бей или беги», еще до того, как информация будет обработана корой головного мозга (осознана). Более медленный, «точный» путь идет через таламус в кору, которая анализирует угрозу и может «отключить» реакцию амигдалы, если опасность мнимая.

Исследования панического расстройства и агорафобии. Ученые выявили роль голубого пятна – области мозга, отвечающей за выброс норадреналина и запуск панической атаки.

Генетика. Современные исследования показывают, что существует генетическая предрасположенность к тревожности. Изучаются гены, связанные с работой серотониновой и дофаминовой систем, которые влияют на регуляцию эмоций.

7. Эволюционная психология

Исследователи в этой области (например, Стивен Пинкер, Рэндольф Несси) объясняют, почему некоторые фобии (пауков, змей, высоты) так распространены. С их точки зрения, это «готовые» модули в нашем мозге, которые помогали нашим предкам выживать. Именно поэтому фобии, связанные с современными опасностями (например, автомобилями или электричеством), встречаются гораздо реже – у эволюции не было времени «встроить» их в нас.

Изучение страха прошло путь от философских размышлений до точных нейробиологических экспериментов.

Страх как базовая эмоция изучается в контексте эволюции, физиологии и нейробиологии.

Фобии как иррациональные страхи получили свое объяснение в первую очередь в рамках:

Бихевиоризма (обусловливание и научение).

Когнитивной психологии (иррациональные мысли и убеждения).

Нейробиологии (гиперактивность миндалины и сбои в работе контура страха).

Современный подход к лечению фобий (например, когнитивно-поведенческая терапия) является прямым следствием этих многолетних исследований, объединяя методы коррекции поведения (экспозиция) с работой над ошибочными мыслительными паттернами.

Распространенные фобии и страхи XXI века

Важно отметить, что современная эпоха, характеризующаяся цифровизацией, глобализацией, нестабильностью и информационной перегрузкой, породила как новые, уникальные страхи, так и придала новое звучание классическим фобиям.

Прежде чем перейти к списку, важно понять контекст. Современный человек живет в условиях, которые можно назвать «идеальным штормом» для генерации страхов:

Информационная перегрузка. Мы постоянно получаем негативные новости о катастрофах, кризисах и преступлениях со всего мира, что создает ощущение хронической опасности.

Цифровизация и социальные сети. Появились совершенно новые сферы для тревоги: кибербезопасность, цифровой след, давление идеального образа жизни в соцсетях.

Экономическая нестабильность. Глобальные кризисы, пандемия, удаленная работа и растущее неравенство подпитывают финансовые страхи и страх неконкурентоспособности.

Экологическая тревога. Осознание масштабов климатических изменений порождает новый, экзистенциальный уровень страха.

Культура успеха и перфекционизма. Социальное давление, требующее быть успешным, здоровым, красивым и продуктивным 24/7, приводит к страху неудачи и несоответствия.

Теперь рассмотрим конкретные страхи и фобии, разделив их на логические группы.

Классические фобии, получившие новое звучание

Эти страхи существовали и раньше, но в 21 веке они видоизменились под воздействием новых технологий и социальных тенденций.

1. Социофобия (социальное тревожное расстройство)

Интенсивный, иррациональный страх перед социальными ситуациями, где человек может быть подвергнут оценке со стороны других. Это не просто застенчивость, а утомительное состояние, мешающее работать, учиться и заводить отношения.

Почему стала распространенной в 21 веке:

Подмена живого общения цифровым: соцсети и мессенджеры позволяют избегать прямого контакта, что лишает людей практики и усугубляет тревогу при необходимости встретиться лицом к лицу.

Культура «публичной оценки». Лайки, комментарии, количество подписчиков создают постоянное ощущение, что тебя оценивают. Это формирует привычку и в реальной жизни ждать немедленной оценки от каждого собеседника.

Страх «отмены». Боязнь сказать или сделать что-то не то, быть неправильно понятым и подвергнуться публичному осуждению и остракизму, усиливает социальную тревогу.

2. Агорафобия

Традиционно понималась как боязнь открытых пространств. Сегодня это чаще понимается как страх оказаться в ситуации, из которой трудно выбраться или где помощь будет недоступна в случае панической атаки или другого неприятного симптома (например, в толпе, транспорте, вдали от дома).

Почему стала распространенной в 21 веке:

Пандемия COVID-19. Локдауны и страх заражения приучили людей к изоляции. Для многих возвращение в переполненный метрополитен, торговый центр или аэропорт стало триггером для развития или обострения агорафобии.

Гиперопека и «культура безопасности». Выросшее в условиях повышенной безопасности поколение может иметь более низкий порог восприятия внешнего мира как угрожающего.

3. Нозофобия (ипохондрия) / ипохондрическое расстройство

Навязчивый страх заболеть тяжелой, неизлечимой болезнью.

Почему стала распространенной в 21 веке

Доступ к медицинской информации в интернете («киберхондрия»): любой симптом легко «погуглить» и найти у себя признаки смертельного заболевания. Алгоритмы поисковиков и соцсетей часто усугубляют проблему, показывая катастрофические сценарии.

Пандемия. Постоянный поток информации о вирусе, симптомах и смертности стал глобальным триггером для нозофобии (тревожное фобическое расстройство, иррациональный страх заболеть какой-либо болезнью, чаще всего конкретной (например, канцерофобия, кардиофобия). Это состояние сопровождается постоянной тревогой, паническими атаками и навязчивыми мыслями о болезни, даже если нет объективных причин для беспокойства).

Носимые гаджеты (фитнес-браслеты, умные часы). Постоянный мониторинг пульса, давления, уровня кислорода может привести к гиперконтролю и панике при малейшем отклонении от нормы.

Новые и набирающие популярность фобии 21 века

Эти страхи напрямую связаны с технологическим и социальным прогрессом последних десятилетий.

1. Цифровые фобии (номофобия, социально-медийная тревожность)

Номофобия (no mobile phone phobia). Страх остаться без мобильного телефона или связи. Проявляется в панике при разряженной батарее, отсутствии сети или просто при забытом телефоне дома. Это страх потери доступа к информации, общению и, что важно, к ощущению «принадлежности».

Страх упущенной выгоды (fomo – fear of missing out). Навязчивая тревога, что где-то происходит что-то более интересное, важное или выгодное, а ты это пропускаешь. Подпитывается соцсетями, где все друзья постоянно выкладывают доказательства своей насыщенной жизни.

Страх быть «забаненным» или «удаленным». Боязнь потерять доступ к своему аккаунту в социальной сети, игровому профилю или облачному хранилищу. Для многих цифровая идентичность и репутация столь же важны, как и реальная.

Эметофобия в цифровую эпоху. Хотя сама боязнь тошноты и рвоты не нова, она обострилась из-за постоянного просмотра сторис и видео, где люди могут внезапно появиться в неприглядном виде.

2. Экзистенциальные и социально-обусловленные фобии

Экофобия / эко-тревожность (climate anxiety). Это скорее не фобия в классическом смысле, а генерализованное, всепоглощающее чувство страха, беспомощности и отчаяния перед лицом глобального изменения климата и экологического коллапса. Люди боятся будущего для себя и своих детей.

Антропофобия. Боязнь людей вообще или общества. Может быть связана с ростом мизантропических настроений, недоверием к другим из-за негативного опыта в сети или реальной жизни, страхом перед агрессией и неадекватностью окружающих.

Фобия обязательств (гамофобия (страх перед браком и обязательствами, ведущими к нему), коммитофобия (страх перед обязательствами, проявляющийся в нежелании или боязни брать на себя долгосрочные отношения)). Страх перед серьезными отношениями, браком, ответственностью. Подпитывается культурой потребления, где «всегда есть что-то лучше», и страхом потерять свою свободу и индивидуальность.

Страх неудачи (атихифобия) и страх успеха. В условиях гиперконкуренции и культа успеха боязнь проиграть, оказаться «лузером» становится парализующей. Парадоксально, но страх успеха тоже распространен: это боязнь повышенной ответственности, внимания и зависти, которые приходят с достижениями.

По данным различных психологических ассоциаций и исследований, в топ-10 самых распространенных специфических фобий в мире стабильно входят:

Арахнофобия (боязнь пауков). Классика, уходящая корнями в глубокую эволюционную историю.

Социальная фобия (см. Выше). Ее распространенность продолжает расти.

Агорафобия (см. Выше). Часто идет рука об руку с паническим расстройством.

Авиафобия (боязнь полетов). Несмотря на безопасность авиатранспорта, страх остается одним из самых сильных.

Акрофобия (боязнь высоты). Еще одна эволюционно обусловленная фобия.

Клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства). Обостряется в современных мегаполисах с их лифтами, метро и маленькими квартирами.

Канцерофобия (боязнь заболеть раком). Подвид нозофобии, крайне распространенный из-за высокой актуальности темы онкологии.

Трипанофобия (боязнь уколов, инъекций и шприцов). Особенно актуальна в свете массовой вакцинации.

Зоофобии (различные страхи перед животными: змеи – офидиофобия, собаки – кинофобия, птицы – орнитофобия).

Гемофобия (боязнь вида крови).

В 21 веке на первые места по влиянию на качество жизни выходят не столько специфические фобии (вроде боязни пауков), сколько генерализованная тревога, социальная фобия и номофобия, так как они воздействуют на человека постоянно, в его повседневной жизни.

Эволюционный багаж. Наш мозг все еще настроен на угрозы саванны (пауки, змеи, высота, темнота, изгнание из племени – прообраз социофобии). Он просто не успел эволюционировать для обработки угроз цифрового века.

Когнитивные искажения. Интернет и СМИ эксплуатируют наши природные склонности:

Катастрофизация. Мы ожидаем худшего сценария.

Сверхобобщение. Один негативный опыт в соцсети переносится на все реальное общение.

Ориентация на негатив. Мозг лучше запоминает плохие новости, а в 21 веке их поступает в избытке.

Социальное подражание и заражение. Страх, как вирус, распространяется через социальные сети и новостные ленты. Если все вокруг боятся заболеть или потерять работу, этот страх легко интериоризировать.

Страхи современного мира сложны, многогранны и часто рациональны в своей основе (как эко-тревожность). Однако, когда они перерастают в фобии и парализуют волю, с ними необходимо бороться.

Цифровая гигиена. Осознанное ограничение времени в соцсетях и потребления новостей.

Развитие эмоционального интеллекта. Умение распознавать свои страхи и отделять рациональную тревогу от иррациональной.

Практики осознанности и медитация. Помогают оставаться в настоящем моменте, а не в катастрофическом будущем, которое рождает страх.

Обращение к профессионалу. Когнитивно-поведенческая терапия доказала свою высочайшую эффективность в работе с большинством фобий. Она помогает изменить паттерны мышления и поведения.

21 век бросил человеческой психике беспрецедентный вызов. Понимание природы своих страхов – это первый и самый важный шаг к тому, чтобы перестать быть их заложником и жить полной жизнью, несмотря на вызовы современности.

Распространенные страхи средневековья

Страхи и фобии человека глубоко укоренены в его культурном и историческом контексте. Если XXI веком правят цифровые и социальные тревоги, то сознание средневекового человека было целиком погружено в сферу сакрального, природного и неизведанного. Их страхи были коллективными, всеобщими и зачастую воспринимались как объективная реальность.

Важно сразу оговорить: в средневековье не было клинического понятия «фобии» как индивидуального психиатрического расстройства. Страхи были частью коллективного мировоззрения, а их эквиваленты (навязчивые ужасы, избегание) объяснялись не медицинскими, а религиозными или демонологическими причинами – одержимостью бесами, греховностью или божественным наказанием.

Религиозно-экзистенциальные страхи (фундамент мироощущения)

Это были не просто страхи, а основа всего мировоззрения, определявшая повседневную жизнь, искусство и законы.

1. Страх господнего гнева и страшного суда (страх вечного проклятия)

Всепоглощающий ужас перед загробной жизнью и перспективой вечных мук в аду. Это был центральный, организующий страх общества. Ад представлялся не метафорой, а физическим местом с конкретными, бесконечно длящимися пытками.

Проявления:

Иконография. Соборы были украшены яркими и пугающими скульптурами и фресками, изображавшими страшный суд, где грешников в муках тащат в пасть ада (например, знаменитый тимпан собора в конке).

Литература. «Божественная комедия» Данте – это энциклопедия средневековых страхов перед загробным миром.

Поведение. Этот страх порождал «покаянную культуру». Люди жертвовали деньги на церкви, отправлялись в крестовые походы, покупали индульгенции (в позднем средневековье) и совершали паломничества – все ради спасения души.

«Фобийный» аспект. Можно говорить о своеобразной эсхатофобии – навязчивом страхе конца света и божественного возмездия. Любое бедствие – чума, голод, наводнение – немедленно интерпретировалось как знак гнева божьего.

2. Страх дьявола, демонов и одержимости

Вера в то, что падшие ангелы и сам сатана постоянно активны в физическом мире. Они искушают, мучают и вселяются в людей, чтобы погубить их души.

Проявления:

Одержимость. Приступы паники, истерии, эпилепсии, нервные расстройства и даже необычное поведение женщин часто объяснялись одержимостью бесами. Это приводило к практике экзорцизма, а позже – к охоте на ведьм.

Демонизация повседневности. Дьявол мог явиться в любом облике – прекрасной женщины (суккуб), мужчины (инкуб), черного кота или даже монаха. Страх перед его кознями был повсеместным.

«Фобийный» аспект. Это был массовый, культурно одобренный демонофобия. Люди видели происки дьявола в каждой неудаче и постоянно искали признаки его присутствия.

3. Страх ведьм и колдовства (ведьмофобия)

Иррациональный, но массовый страх перед людьми (чаще женщинами), заключившими сделку с дьяволом и вредящими окружающим с помощью магии.

Проявления:

Охота на ведьм. Хотя ее пик пришелся на раннее новое время, корни – в позднем средневековье. Страх перед порчей (болезнь скота, неурожай, смерть ребенка) находил выход в поиске виноватого – «ведьмы» по соседству.

«Молот ведьм» (1487г.). этот трактат стал руководством по выявлению и уничтожению ведьм, систематизировав коллективную паранойю.

Природные и медицинские страхи

Эти страхи были связаны с полной уязвимостью человека перед силами природы и болезнями, которые не имели научного объяснения.

4. Страх болезней и эпидемий (пандемофобия)

Абсолютный ужас перед заразными болезнями, самой масштабной из которых была чума («черная смерть» в XIV веке выкосила до трети населения Европы).

Проявления:

Бессилие. Медицина была бессильна. Болезнь воспринималась как кара господня или результат отравления воздуха («миазмов»).

Социальный коллапс. Во время эпидемий рушились социальные связи. Люди бросали больных родственников, бежали из городов. Возникала танатофобия (страх смерти), но не тихая, а массовая и истерическая.

Поиск виноватых. Эпидемии провоцировали погромы против маргинальных групп, особенно евреев, которых обвиняли в отравлении колодцев.

5. Страх голода

Постоянная тревога перед неурожаем, которая была следствием примитивного сельского хозяйства и отсутствия систем хранения пищи. Голод был частым и страшным гостем.

Проявления:

Этот страх был настолько фундаментален, что пронизывал всю культуру. Он отражался в фольклоре, молитвах о «хлебе насущном» и был постоянным фоном жизни крестьянства (90% населения).

6. Страх дикой природы и «нечистых» существ

Мир за стенами города или деревни был враждебным и полным опасностей.

Волки. Реальная угроза для скота и одиноких путников. Образ «злого волка» прочно сидел в сознании, обрастая легендами об оборотнях (ликантропия).

Лес. Место, полное тайн, разбойников и, по поверьям, нечистой силы. Лес был символом хаоса, противопоставленным божественному порядку.

Мыши, крысы, змеи. Ассоциировались с дьяволом и болезнями (хотя связь крыс и чумы не осознавалась).

Социальные и психологические страхи

Эти страхи были связаны с хрупкостью социального положения и безопасности в феодальном обществе.

7. Страх перед чужими, иноверцами и еретиками (ксенофобия)

Глубокое недоверие ко всему незнакомому. Путешественник, человек из другой деревни, мусульманин, еврей или еретик воспринимались как потенциальная угроза устоявшемуся порядку и «истинной» вере.

Проявления:

Крестовые походы. Были, в том числе, и массовым проявлением ксенофобии по отношению к мусульманам.

Гетто и ограничительные законы. Для евреев создавались отдельные кварталы, их ограничивали в правах, так как они были «другими».

8. Страх бесчестья и позора

В сословном обществе, где статус значил все, потеря репутации или чести была равносильна социальной смерти. Для рыцаря – быть обвиненным в трусости, для горожанина – быть выставленным у позорного столба, для женщины – потерять добродетель.

Проявления:

Этот страх регулировал поведение через кодексы чести (рыцарские, цеховые) и мощное общественное мнение.

9. Страх перед знамениями и аномалиями (астрофобия / тератофобия)

Любое необычное природное явление – солнечное затмение, комета (как знаменитая комета Галлея), рождение уродца у человека или животного – воспринималось как дурное предзнаменование, предвещающее войны, смерть правителя или голод.

Проявления:

Летописи полны записей о таких «знамениях», которые вызывали панику и ощущение надвигающейся катастрофы.

Сравнительная таблица: страхи средневековья и XXI века

Страхи средневекового человека были прямым отражением его картины мира: вселенной, управляемой богом и дьяволом, где природа была непредсказуема и враждебна, а жизнь – коротка и полна опасностей. Эти страхи были тотальными, сакрализованными и коллективными. Они не просто пугали, но и структурировали общество, давая ему общих «врагов» (дьявола, еретиков, чужаков) и общие механизмы защиты (молитву, покаяние, инквизицию).

Изучая страхи прошлого, мы лучше понимаем не только историю, но и природу самого человеческого сознания, которое в любую эпоху находит новые объекты для своего беспокойства, проецируя внутренние тревоги на внешний, непонятный и пугающий мир.

Страхи и фобии известных писателей

Страхи и фобии известных писателей – это не просто забавные факты из их биографий. Зачастую эти навязчивые состояния напрямую влияли на их творчество, наполняя его уникальной атмосферой, образами и сюжетами, которые продолжают тревожить читателей спустя столетия.

1. Фёдор Достоевский: панофобия и страх быть похороненным заживо

Страх: пожалуй, самый сложный и всеобъемлющий случай. Достоевский страдал от панофобии – генерализованного, неспецифического страха перед всем окружающим миром. Но конкретнее всего проявлялась его тафефобия – навязчивый страх быть погребенным заживо.

Проявления в жизни:

Он оставил записку своей жене, Анне Григорьевне, с категорическим требованием не хоронить его до тех пор, пока не появятся явные признаки разложения тела. Этот ужас был настолько силён, что он часто просыпался в холодном поту, представляя себя в гробу под землей.

Его панофобия выражалась в постоянной тревоге, мнительности, подозрительности и ощущении надвигающейся катастрофы. Всё это усугублялось эпилепсией, которую он называл «мгновением вечной гармонии», но которая была источником физических и душевных страданий.

Отражение в творчестве:

«Преступление и наказание»: весь роман пронизан всеобщей, диффузной тревогой. Петербург – это город-угроза, давящий на Раскольникова и доводящий его до безумия. Страх разоблачения, страх перед собственными мыслями, страх за судьбу близких – всё это выросло из внутреннего мира самого достоевского.

«Братья Карамазовы»: Иван Карамазов с его «бунтом» и кошмаром о «Великом инквизиторе» – это прямой перенос экзистенциальных страхов писателя о боге, свободе и ответственности.

Мотив заживо погребённой души, духовного омертвения проходит через многие его произведения.

2. Николай Гоголь: тафефобия (страх быть похороненным заживо)

Страх: гоголь, как и достоевский, панически боялся быть похороненным заживо. Этот страх был для него настолько реален, что в завещании просил не предавать его тело земле до появления явных признаков смерти.

Проявления в жизни:

Он неоднократно впадал в летаргические сны, которые были похожи на смерть. Это состояние и породило его главную фобию.

Исторический факт, ставший жуткой иронией: при перезахоронении Гоголя в 1931 году обнаружили, что его тело лежало в гробу в неестественной позе – на боку. Это породило устойчивую легенду о том, что его похоронили в состоянии летаргического сна. Хотя современные эксперты опровергают это (череп был повёрнут из-за проседания крышки гроба), сам миф идеально соответствует его главному страху.

Отражение в творчестве:

Мотив мнимой или преждевременной смерти – центральный в его творчестве.

«Вий»: Хома Брут заперт в церкви с телом панночки, которая поднимается из гроба.

«Шинель»: Башмачкин после смерти является призраком, отбирая шинели у прохожих, – это метафора ненайденного покоя, «неправильной» смерти.

«Мёртвые души»: само название и сюжет о покупке умерших, но ещё числящихся живыми крестьян, – гениальная метафора духовного омертвения, выросшая из личного ужаса перед физическим омертвением.

3. Франц Кафка: социофобия и страх перед отцом

Страх: Кафка страдал от тяжелейшей социофобии и генерализованной тревожности. Главным источником его страхов был собственный отец, Герман Кафка, чью деспотичную, подавляющую натуру Франц воспринимал как абсолютную и неоспоримую власть.

Проявления в жизни:

Он с трудом общался с людьми, был крайне неуверен в себе, не мог создать семью, несмотря на несколько романов. Он считал себя никчемным, слабым существом, что подробно описано в его «письме отцу».

Его дневники полны самоуничижительных записей и описаний панических состояний.

Отражение в творчестве:

Весь кафкианский абсурд и кошмар выросли из его фобий.

«Превращение»: Грегор Замза просыпается насекомым. Это идеальная метафора ощущения себя ничтожным, отвратительным и невидимым в глазах семьи (отца) и общества.

«Процесс»: Йозеф К. арестован за преступление, которого он не совершал и суть которого ему не объясняют. Это литературное воплощение страха перед несправедливой, иррациональной и всемогущей системой (прообразом которой был отец).

«Замок»: бесконечные и тщетные попытки землемера к. Получить доступ к замку – это метафора страха перед недостижимостью «нормальной» жизни, признания и места в мире.

4. Эдгар Аллан По: страх перед сумасшествием и тафефобия

Страх: По испытывал патологический страх сойти с ума (дементофобия), а также, как и его русские коллеги, ужас перед погребением заживо (тафефобия). Его жизнь была полна потерь (его мать, приёмная мать и жена умерли от туберкулёза), что породило у него одержимость смертью, скорбью и распадом.

Отражение в творчестве:

«Падение дома Ашеров»: главный герой Родерик Ашер болен «нервной болезнью», обостряющей все его чувства, и живет в страхе перед собственным домом. Его сестра Мадлен оказывается погребена заживо, и она возвращается из склепа, чтобы увлечь за собой брата. Это квинтэссенция страхов по.

«Чёрный кот» и «сердце-обличитель»: рассказы, в которых главные герои, движимые иррациональными страхами и одержимостью, совершают убийства и сами выдают себя, не в силах справиться с нарастающим безумием.

«Преждевременное погребение»: рассказ, целиком посвящённый тафефобии, где герой подробно описывает свой ужас и в итоге переживает кошмар наяву.

5. Герман Мелвилл: агорафобия и страх перед белым цветом

Страх: в зрелом возрасте Мелвилл страдал от сильной агорафобии (боязни открытых пространств и толпы) и, по некоторым данным, от лейкофобии – страха перед белым цветом.

Проявления в жизни:

Последние десятилетия жизни он провел в добровольном затворничестве в Нью-Йорке, работая таможенным инспектором и почти не общаясь с литературным миром.

Отражение в творчестве:

«Моби дик, или белый кит»: его главный шедевр – это гимн страху перед белым цветом. В главе «о белизне кита» он рассуждает о том, что белый цвет – это не отсутствие цвета, а нечто пугающее, призрачное и метафизическое. Белый кит Моби Дик – это воплощение слепой, безразличной и разрушительной силы природы, перед которой трепещет человек. Агорафобия Мелвилла трансформировалась в описание ужаса перед безграничным, враждебным океаном.

6. Говард Филлипс Лавкрафт: боязнь всего чужеродного (ксенофобия) и морской стихии

Страх: Лавкрафт страдал от тяжелейшей ксенофобии в самом широком смысле. Он боялся всего чужого, неизвестного, не принадлежащего его узкому миру «старой новой Англии». Он также панически боялся морских глубин и всего, что с ними связано (талассофобия). Его кошмары были настолько яркими, что он просыпался с криком.

Отражение в творчестве:

Весь миф Ктулху (гигантское чудовище, спящее на дне Тихого океана, которое способно воздействовать на разум человека) – это литературное воплощение его фобий.

«Зов Ктулху»: главная идея – страх перед древними, инопланетными существами, которые могут пробудиться и уничтожить человеческую цивилизацию. Это прямая проекция ксенофобии на космический уровень.

«Тень над Иннсмутом»: ужас перед генетическим смешением с чуждыми подводными существами (глубоководными).

«Цвет из иных миров»: страх перед непостижимой, инопланетной биологией, которая отравляет всё вокруг.

7. Лев Толстой: страх смерти (танатофобия)

Страх: в зрелом возрасте, на пике славы и благополучия, толстого охватил экзистенциальный кризис и панический страх смерти.

Проявления в жизни:

Он описывал это в своём произведении «исповедь»: ему казалось, что жизнь – это злая шутка, а смерть ждёт за углом. Его преследовали мысли о самоубийстве, он перестал охотиться, чтобы не испытывать искушения навести на себя ружьё.

Отражение в творчестве:

«Смерть Ивана Ильича»: это самое сильное в мировой литературе описание танатофобии. Герой, умирая от неизлечимой болезни, с ужасом осознаёт, что его «правильная» жизнь была фарсом, и сталкивается с экзистенциальным ужасом небытия.

Его духовные искания и создание собственного учения («толстовство») были прямым следствием попытки преодолеть этот всепоглощающий страх.

8. Чарльз Диккенс: агорафобия и страх быть похороненным заживо

Страх: Диккенс, будучи великим путешественником и публичным чтецом, в глубине души страдал от агорафобии. Он также, как и гоголь с по, боялся быть погребённым заживо.

Проявления в жизни:

В своём завещании он настоятельно просил, чтобы его похоронили в закрытом гробу, и чтобы врачи тщательно удостоверились в его смерти.

Отражение в творчестве:

Мотив незаслуженной, ранней или ужасной смерти часто встречается в его романах.

Сцены в работных домах, тюрьмах (как в «Крошке Доррит»), описание лондонских трущоб – всё это передаёт чувство клаустрофобии, заточения, от которого невозможно избавиться.

Страхи и фобии писателей были не слабостями, а своего рода «радаром», улавливающим коллективные тревоги эпохи. Превращая личный, часто мучительный опыт в универсальные художественные образы, они:

Говорили с читателем на языке подсознания, затрагивая самые глубокие струны души.

Исследовали границы человеческой психики, показывая, что происходит с разумом, когда его охватывает неконтролируемый ужас.

Создавали новые литературные формы и жанры: готический рассказ (По), литература абсурда (Кафка), «литература ужасов» (Лавкрафт) – все они выросли из личных фобий их создателей.

Таким образом, знакомство с демонами великих писателей позволяет не только лучше понять их тексты, но и увидеть, как личная боль и страх, пропущенные через призму гения, превращаются в вечное и мощное искусство.

Страхи и фобии известных художников

Страхи и фобии известных художников часто были не просто личными странностями, а мощным двигателем их творчества, формируя уникальный стиль, сюжеты и палитру их работ. Эти внутренние демоны становились музами, рождая на свет одни из самых тревожных, завораживающих и новаторских произведений в истории искусства.

1. Сальвадор Дали: мир, построенный на страхах (мирмекофобия, танатофобия, птеронофобия)

Страхи. Дали был настоящей сокровищницей фобий. Самые значимые:

Мирмекофобия – страх перед муравьями.

Танатофобия – навязчивый страх смерти и разложения.

Птеронофобия – боязнь быть запертым в комнате с птичьими перьями (частный случай орнитофобии).

Страх перед кузнечиками (сальвадорфобия, неофициальное название).

Происхождение: в детстве Дали стал свидетелем того, как муравьи пожирали труп маленького животного. Этот образ смерти и разложения, соединенный с ползающими насекомыми, стал для него травмой на всю жизнь. Кузнечики же ассоциировались у него с унижением в школе.

Отражение в творчестве:

Муравьи появляются в его работах как символ разложения, тления и смерти. Например, в картине «Постоянство памяти» (Текучие часы) на левом, оранжевом циферблате можно увидеть ползающих муравьев.

Мягкие, распадающиеся формы (текучие часы, деформированные лица) – это прямое воплощение страха перед тленом и непостоянством материи, то есть танатофобии.

Образы саранчи и кузнечиков с увеличенным, отталкивающим брюшком часто встречаются в его работах, например, в картине «Великий мастурбатор».

2. Винсент Ван Гог: социофобия, агорафобия и страх перед безумием

Страхи: Ван Гог страдал от целого комплекса психических расстройств, который сопровождался тяжелыми фобиями: социофобией (боязнь общества), агорафобией (боязнь открытых пространств) и страхом перед собственным нарастающим безумием.

Проявления в жизни: его письма к брату Тео полны описаний одиночества, тревоги и отчаяния. Он с трудом мог находиться среди людей, что приводило к конфликтам (как со знаменитой ссорой с Гогеном и отрезанием мочки уха). Его добровольное заточение в лечебнице для душевнобольных в Сен-Реми было попыткой убежать от пугающего внешнего мира.

Отражение в творчестве:

Поздние работы, написанные в Сен-Реми, такие как «Звездная ночь», – это прямое отражение его внутренней бури, страха и одновременно мистического восторга. Завихрения неба, неестественно яркие звезды и кипарисы, похожие на языки пламени, – это пейзаж его тревожной души.

Картина «Коридор лечебницы в Сен-Реми» с ее уходящей в никуда, давящей перспективой – идеальная визуализация клаустрофобии и чувства заточения, как физического, так и ментального.

3. Эдвард Мунк: панофобия и наследственная тревога

Страхи: Мунк вырос в семье, где смерть и болезни были частыми гостями (мать и сестра умерли от туберкулеза). Его отец, врач, страдал религиозной манией и привил сыну экзистенциальный ужас перед жизнью и смертью. У Мунка диагностировали панофобию – генерализованный, всепоглощающий страх перед всем.

Проявления в жизни: он страдал от депрессий, галлюцинаций и пристрастия к алкоголю. Его жизнь была постоянной борьбой с наследственным безумием, которого он панически боялся.

Отражение в творчестве:

Вся его знаменитая серия «Фриз жизни» – это исследование страха, болезней, ревности и смерти.

«Крик» – это икона мировой тревоги. Сам Мунк описал момент его создания так: «Я шёл по дороге с двумя друзьями. Солнце садилось. Небо стало кроваво-красным. Я почувствовал вздох тоски. Я стоял, дрожа от страха. Я чувствовал бесконечный крик, пронзающий природу». Крик – это не кричит персонаж, а сама природа, и герой, зажимая уши, пытается защититься от этого вселенского ужаса.

Картины «Больная девочка», «смерть в комнате больного» – прямое отражение его детской травмы, связанной со смертью матери.

4. Микеланджело Меризи Да Караваджо: аутофобия и страх темноты

Страхи: будучи человеком с крайне буйным и агрессивным нравом, Караваджо, парадоксальным образом, страдал от аутофобии (страха одиночества) и, возможно, никтофобии (страха темноты). Его жизнь была чередой драк, скандалов и побегов, что заставляло его постоянно находиться в движении и в окружении таких же маргиналов.

Проявления в жизни: его тяга к сомнительным компаниям, тавернам и уличным потасовкам была не только следствием характера, но и попыткой убежать от гнетущего одиночества. После убийства человека в 1606 году он был вынужден бежать из Рима, и годы скитаний лишь усугубили его состояние.

Отражение в творчестве:

Его знаменитый стиль «Кьяроскуро» (резкое противопоставление света и тени) – это не только художественный приём, но и отражение его душевного состояния. Густая, непроглядная тьма на его полотнах («Призвание апостола Матфея», Обращение Савла») – это визуализация страха, греха и неизвестности, которая его окружала.

Многие его герои – простые люди, старики, нищие, написанные с натуры, – демонстрируют его тягу к реальному, неидеальному миру, который был для него единственным убежищем от одиночества.

5. Фрэнсис Бэкон: клаустрофобия, астма и травма войны

Страхи: Бэкон страдал тяжелой бронхиальной астмой, которая вызывала у него приступы удушья и породила сильнейшую клаустрофобию. Его сознание было также травмировано второй мировой войной и личными драмами.

Проявления в жизни: астма делала его жизнь мучительной, а ощущение удушья стало для него физическим воплощением страха. Он был одержим медицинской литературой и изображениями рта, в частности – репродукцией кадра из фильма Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин», где медсестра с разбитыми очками кричит от ужаса.

Отражение в творчестве:

Его знаменитые «Кричащие папы» (серия картин, основанных на портрете папы Иннокентия Х Диего Веласкеса) – это прямое воплощение немого, бесконечного крика ужаса, схожего с ощущением астматического приступа.

Фигуры на его полотнах часто заключены в прозрачные или стеклянные конструкции, похожие на боксы или клетки («Три наброска к портрету Люсьена Фрейда»), что отражает его клаустрофобию.

Искаженные, почти до неузнаваемости, тела и лица передают ощущение хрупкости человеческой плоти и ее уязвимости перед насилием и болью.

6. Пабло Пикассо: страх перед старостью и упадком (геронтофобия)

Страх: Пикассо панически боялся старости, физического упадка и смерти. Этот страх, смешанный с суеверием, заставлял его видеть в пожилых людях напоминание о собственной смертности.

Отражение в творчестве:

Его знаменитый «Голубой период» (1901-1904) наполнен образами слепых, нищих, изможденных и одиноких людей. Картины «Старый гитарист» или «Жизнь» пронизаны меланхолией и размышлениями о старости и смерти.

Позже, в своих скульптурах и картинах, он часто деформировал и «ломал» человеческое тело, возможно, пытаясь тем самым подчинить его себе, преодолеть его хрупкость и бренность.

7. Кацусика Хокусай: страх перед смертью без славы

Страх: Хокусай, великий японский мастер укиё-э (направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо), испытывал не клиническую фобию, а глубокий экзистенциальный страх, который он сам сформулировал в одном из своих предисловий: он боялся умереть, не достигнув вершин мастерства.

Проявления в жизни: он сменил более 30 псевдонимов и до самой смерти в 89 лет считал, что не создал ни одного по-настоящему великого произведения. В 75 лет он писал: «всё, что я нарисовал до семидесяти, не стоит принимать во внимание. В семьдесят три я немного понял строение природы… К ста годам я, возможно, достигну божественного уровня в своем искусстве».

Отражение в творчестве:

Этот страх (или, скорее, одержимость) стал для него главным двигателем. Он работал до последнего дня, постоянно экспериментируя и совершенствуя свой стиль.

Его знаменитая гравюра «Большая волна в Кан агаве» – часть серии «Тридцать шесть видов Фудзи», которая была создана им уже в преклонном возрасте. Эта работа – результат его неустанного стремления к идеалу, рожденного страхом не успеть.

Страхи художников, как и страхи писателей, служили мощнейшим катализатором творчества. Они позволяли:

Визуализировать невидимое: превратить внутреннюю, неосязаемую тревогу в конкретный, зримый образ, который может понять и почувствовать каждый (крик Мунка, муравьи дали, кричащие рты Бэкона).

Создать новый художественный язык: личный страх заставлял искать новые формы и техники для его выражения. Без астмы и клаустрофобии не было бы жутких боксов Бэкона, без страха безумия – вихрей Ван Гога, без страха тления – текучих часов дали.

Преодолеть травму через творчество: холст становился для художника пространством, где он мог встретиться со своими демонами лицом к лицу, попытаться их понять, укротить и, в конечном счете, преодолеть, превратив личную боль в общечеловеческое достояние.

Именно поэтому их работы, рожденные из самых темных уголков души, продолжают резонировать с нами – они говорят на универсальном языке человеческой тревоги.

Страхи и фобии известных композиторов и музыкантов

Мир музыки, столь эмоциональный и чувственный, часто рождался из глубоких внутренних переживаний, страхов и навязчивых состояний его творцов. Эти фобии не только влияли на их жизнь, но и формировали саму ткань их произведений, наполняя ее уникальной, порой тревожной и потрясающей душу энергией.

1. Вольфганг Амадей Моцарт: страх перед трубами и неизвестностью

Страх: у Моцарта была странная и очень специфическая фобия – он панически боялся звука трубы, особенно если она звучала неожиданно и в одиночку. Это не был страх громких звуков (лигирофобия) в целом, а именно иррациональный ужас перед этим инструментом.

Проявления в жизни: по воспоминаниям его сестры, одного лишь вида трубы было достаточно, чтобы маленький Вольфганг побледнел и начал дрожать. Если его пытались заставить послушать трубу вблизи, это могло вызвать у него рвоту. Этот страх преследовал его и во взрослом возрасте.

Отражение в творчестве:

Парадоксально, но в своей музыке Моцарт блестяще использовал трубы, особенно в героических, ликующих или торжественных произведениях (например, в «маленькой ночной серенаде» или многочисленных увертюрах).

Однако его знаменитый «Реквием», окруженный ореолом тайны и страха перед смертью, практически лишен сольных трубных партий. Трубы здесь используются в ансамбле, создавая мрачное, траурное звучание, но не выступая на первый план. Возможно, это было подсознательное желание избежать пугающего ему звука в столь личном и проникновенном произведении.

2. Людвиг Ван Бетховен: страх потери контроля (ипохондрия) и глухоты

Страх: главным кошмаром Бетховена была его прогрессирующая глухота. Для музыканта это было не просто физическим недугом, а экзистенциальной катастрофой, потерей связи с миром и самым главным – с музыкой. Параллельно он страдал от тяжелой ипохондрии.

Проявления в жизни: он испробовал десятки болезненных и странных «лечений» от глухоты, которые лишь ухудшали его состояние. Его «разговорные тетради», которые он использовал для общения, полны жалоб на здоровье, паранойи и подозрений в адрес окружающих. Он боялся, что его счета в ресторане подделывают, что слуги его обкрадывают.

Отражение в творчестве:

Его знаменитая «Гейлигенштадтское завещание» – это крик отчаяния человека, стоящего на грани самоубийства из-за глухоты и одиночества.

Глухота радикально изменила его стиль. Он стал писать музыку, которую слышал не ушами, а внутренним слухом. Это привело к невиданной доселе мощи, диссонансам и сложности. Его девятая симфония с «одой к радости» – это гигантское усилие воли, преодоление отчаяния и провозглашение братства, рожденное из глубочайшего личного страха и изоляции.

3. Пётр Ильич Чайковский: панофобия и страх перед смертью (танатофобия)

Страхи: Чайковский был невероятно мнительным и тревожным человеком. Он страдал от панофобии – генерализованного, неспецифического страха перед всем. Одной из его самых сильных фобий был страх смерти, в частности, страх, что его голова отделится от тела, если он во время дирижирования слишком энергично будет ею размахивать. Это породило его фобию быть похороненным заживо (тафефобию).

Проявления в жизни: во время дирижирования он левой рукой постоянно придерживал подбородок, чтобы, как он считал, «голова не упала». Он также страдал от приступов тяжелой депрессии и мучился из-за своей гомосексуальности в условиях жесткого общественного осуждения.

Отражение в творчестве:

Вся его музыка – это исповедь души, полной тревоги, меланхолии и страсти. Шестая «патетическая» симфония – это вершина его творчества и прямое отражение его страхов. Её финал, Adagio lamentoso, – это беспрецедентно трагическая, медленная и безысходная часть, звучащая как прощание с жизнью и предчувствие скорой смерти. Он умер через 9 дней после её премьеры.

4. Фредерик Шопен: страх перед неизвестной болезнью (нозофобия) и захоронением заживо

Страхи: Шопен, как и Чайковский, панически боялся быть погребенным заживо (тафефобия). Он также был тяжелым ипохондриком, постоянно опасался болезней (нозофобия), что неудивительно, учитывая его слабое здоровье (вероятно, он страдал от муковисцидоза или туберкулеза).

Проявления в жизни: перед смертью он дал четкое распоряжение: его сердце должно быть извлечено и перевезено в Варшаву, а тело – тщательно обследовано перед погребением, чтобы исключить малейшую возможность летаргического сна. Его страх был так силен, что стал почти пророческим.

Отражение в творчестве:

Его музыка – это целая палитра трепетных, хрупких и меланхоличных состояний. Многие его произведения, особенно ноктюрны и прелюдии, полны чувства грусти, тоски и тревоги. Например, знаменитая Прелюдия №4 ми минор звучит как траурное шествие, а Прелюдия №2 ля минор – как мрачное, полное безысходности размышление. Эти миниатюры стали звуковыми дневниками его страхов и душевных терзаний.

5. Рихард Вагнер: боязнь всего обыденного (ксенофобия и боязнь чисел 13 и 8)

Страхи: Вагнер был личностью сложной и полной противоречий. Он страдал от тяжелой ксенофобии (в его случае – антисемитизма) и множества странных суеверий. Одной из его самых известных фобий была трискаидекафобия (боязнь числа 13). Он также боялся числа 8, так как сумма цифр в годе его рождения (1813) давала 13, а 13 и 8 в сумме давали 21 – год, который он считал для себя роковым.