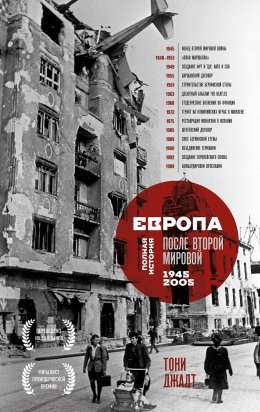

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

Postwar

© 2005, Tony Judt

© Аксенова А., перевод на русский язык, 2025

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025

Текст оригинальной рукописи частично удален для приведения его в соответствие с законами РФ.

Посвящается Дженнифер

Hо разве близость к настоящему не делает прошлое более глубоким и более легендарным?

Томас Манн, «Волшебная гора»

Предисловие научного редактора

Книга «Европа после Второй мировой» американского историка британского происхождения Тони Джадта (1948–2010) увидела свет ровно двадцать лет назад, в 2005 году. Ее появление сразу же стало заметным событием: внушительные тиражи, благожелательные отзывы критиков, почти немедленный перевод на другие европейские языки… В 2006 году Джадт получил за свой труд премию Артура Росса в США и премию имени Бруно Крайского в Вене, в 2007 году – немецкую премию имени Ханны Арендт, в 2008 году – Европейскую книжную премию. «Лучшая из имеющихся книг по истории Европы», «шедевр исторического творчества», «монументальный труд» – вот далеко не полный список эпитетов, которыми «Европа после Второй мировой» награждали обозреватели в прессе и коллеги в своих рецензиях.

Что привлекло к этой работе такое внимание на книжном рынке, отнюдь не испытывавшем недостатка в исторической литературе? В первую очередь ее концепция. Джадт не просто рассказывает историю Европы послевоенных десятилетий; он стремится понять и объяснить ее. Его книга – не тяжеловесная россыпь отдельных фактов, а цельное полотно, сотканное из множества отдельных нитей.

Сотканное, надо признать, весьма умело. Джадт не ограничивается каким-то одним аспектом жизни общества, а стремится охватить их все – от международных отношений и экономических трендов до кинематографа. При этом он рассказывает о политике без утомительного перечисления бесконечных имен, дат и событий; об экономике – без сложных терминов и длинных рядов статистических данных; об интеллектуальных течениях – без попыток в точности пересказать запутанные философские концепции. Автор не разграничивает все эти сферы жесткой структурой глав и параграфов, а изящно переходит от одного к другому, связывая их между собой, демонстрируя единство и взаимное влияние разных сторон общественной реальности.

В результате из-под пера автора выходит сама жизнь – такая, какая она была и есть. И поэтому толстая книга читается как захватывающий приключенческий роман, на одном дыхании. А еще этому немало способствует базовый исторический оптимизм автора, не скрывающего слабые и темные стороны европейского проекта, но настаивающего на его жизнеспособности. Именно «европейская модель» является главным героем книги – героем, который проходит долгий и непростой путь становления, все еще далекий от того, чтобы считаться завершенным.

В связи с этим отдельный интерес представляют последние главы книги Джадта, в которых автор описывает состояние Европы начала XXI века и дает прогноз на будущее. Сегодня, двадцать лет спустя, мы уже можем видеть, какие его ожидания оправдались, а какие нет; какие предсказания оказались излишне оптимистичными, какие – излишне пессимистичными, а какие – и их немало – удивительно точными и меткими.

И здесь кроется ответ на вопрос, не устарела ли книга Джадта за два десятилетия, прошедших с момента ее издания. Нет, и по двум причинам. Во-первых, это все-таки не политическая публицистика, написанная на злобу дня, а достаточно фундаментальный исторический труд. Во-вторых, многие проблемы, которые поднимает автор, не только не исчезли, но и стали более серьезными и значимыми.

Как и в любом творении рук человеческих, в книге Джадта можно найти недостатки. Первый из них естественным образом вытекает из самого масштаба проекта. Невозможно быть одновременно глубоким специалистом по послевоенной Швеции, Испании на закате режима Франко и Чехословакии накануне распада единого государства под конец XX века. Как бы ни старался Джадт ухватить все без исключения стороны жизни Европы, многое он оставляет – вынужден оставлять – за кадром. Критики укоряли его за недостаточное внимание к развитию науки, музыке, проблемам окружающей среды.

Второй недостаток можно назвать во многом следствием авторской биографии. Джадт родился на заре холодной войны, и большая часть его жизни прошла в контексте идеологического противостояния двух блоков. К сожалению, очень многие историки, выросшие и профессионально сформировавшиеся по обе стороны пресловутого «железного занавеса», так и не смогли впоследствии до конца избавиться от старых представлений и стереотипов. История «восточного блока» у Джадта предстает схематичной и мрачно-однотонной. Рассказ становится поверхностным и неточным, негативные аспекты подчеркиваются и порой преувеличиваются; к примеру, если по поводу точного числа жертв преследований или техногенных катастроф существуют расхождения, автор без колебаний приводит максимальные имеющиеся цифры – а иногда и выше максимальных.

И здесь мы переходим к третьему недостатку. Многие сюжеты послевоенной истории Европы по сей день остаются предметом споров среди ученых; по многим вопросам в профессиональном сообществе есть разные точки зрения. Но читатель вряд ли найдет на страницах книги Джадта даже отголосок этих дискуссий. Конечно, автор имеет право на собственную позицию и не обязан неизменно выбирать «средний путь» между спорящими коллегами. Однако думается, что наличие упоминаний об альтернативных позициях во многих случаях не испортило и не усложнило бы текст, а придало бы ему дополнительную ценность в глазах читателя.

Впрочем, автор не претендует на то, чтобы его книга считалась истиной в последней инстанции; на это, по-хорошему, не может и не должен претендовать ни один серьезный ученый. «Европа после Второй мировой» – не справочник и не учебник, это личное мнение. Мнение, безусловно, профессиональное и основанное на солидном фундаменте, и все же лишь одно из возможных. И с ним, конечно, стоит ознакомиться – ведь речь идет об одной из самых известных, масштабных и оригинальных книг по истории послевоенной Европы. И кроме того, «Европа после Второй мировой» просто интересно читать.

Николай Власов,кандидат исторических наук, доцент

Предисловие и благодарности

Европа – самый маленький континент[1]. В действительности это даже не континент, а просто субконтинентальная пристройка к Азии. Вся Европа (за исключением России и Турции) составляет всего пять с половиной миллионов квадратных километров. Эта территория меньше двух третей площади Бразилии и немного больше половины территории Китая или США. Европа кажется крошечной по сравнению с Россией, которая занимает семнадцать миллионов квадратных километров. Но Европа уникальна благодаря обилию внутренних различий и контрастов. По последним подсчетам она включает сорок шесть стран. Большинство из них – государства и народы с собственным языком, а во многих живут и другие меньшинства со своим языком. У каждой страны есть свои собственные (впрочем, переплетающиеся с другими) история, политика, культура и память. И все эти страны тщательно изучены. Даже о коротком отрезке времени в шестьдесят лет, прошедших после окончания Второй мировой войны, на одном только английском языке существует множество литературы. Собственно, об этом периоде литературы больше всего.

Таким образом, никто не может претендовать на то, чтобы написать абсолютно исчерпывающую или точную историю современной Европы. Моя неспособность выполнить эту задачу усугубляется отсутствием временной дистанции. Я родился вскоре после окончания войны, став современником большинства событий, описанных в этой книге. Я хорошо помню, как узнавал о них, был наблюдателем или даже участником происходящего. Легче ли мне от этого понять историю послевоенной Европы или сложнее? Не знаю. Но я уверен, что близость к событиям иногда мешает историку оставаться беспристрастным и отстраненным.

В этой книге я не пытаюсь предстать таким идеальным историком. Я предлагаю откровенно личную трактовку недавнего прошлого Европы, надеюсь, не теряя при этом объективности и честности. Воспользуюсь выражением, которое незаслуженно приобрело уничижительное значение, и скажу, что это – мое личное мнение. Некоторые суждения в книге, возможно, будут спорными, некоторые наверняка окажутся ошибочными. Все ошибаются. К счастью или несчастью, это – мои собственные ошибки, а в работу такого масштаба и охвата неизбежно могут вкрасться неточности. Но если погрешность допустима и хотя бы часть оценок и выводов в этой книге окажется достоверной, это в значительной мере будет заслугой тех многих ученых и друзей, на труды которых я полагался в ходе исследования и написания книги.

Книга подобного рода, прежде всего, опирается на содержание других книг[2]. Я искал вдохновение и пример в таких классических работах по современной истории, как «Эпоха крайностей» Эрика Хобсбаума, «Европа в XX веке» Джорджа Лихтгейма, «История Англии 1914–1945 гг.» А. Дж. П. Тейлора и «Прошлое одной иллюзии» позднего Франсуа Фюре. Эти книги и их авторы совершенно непохожи друг на друга, но кое-что их все-таки объединяет: во-первых, убежденность, проистекающая из широкой осведомленности и своего рода интеллектуальной самоуверенности (этой чертой не могли похвастаться их последователи), и, во-вторых, ясность повествования, которая должна быть образцом для каждого историка.

Среди ученых, чьи труды по новейшей истории Европы оказались для меня наиболее полезными, я должен особо отметить и поблагодарить Гарольда Джеймса, Марка Мазовера и Эндрю Моравчика. Отголосок их работ будет отчетливо слышен на страницах этой книги. Я, как и все, кто изучает современную Европу, в неоплатном долгу перед Аланом С. Милвардом за его глубокие, революционные исследования послевоенной экономики.

Что касается истории Центральной и Восточной Европы, которой часто пренебрегают специалисты Европы Западной при описании общей истории этой части света, то своими скромными познаниями я обязан работе одаренной когорты молодых ученых, включающей Бреда Абрамса, Кэтрин Мерридейл, Марси Шор и Тимоти Снайдера, а также – моим друзьям Жаку Рупнику и Иштвану Деаку. О прошлом Центральной Европы, и в особенности о двух Германиях в эпоху Ostpolitik[3], я узнал от Тимоти Гартон-Эша (ее изучению он отдал много лет). Общаясь на протяжении многих лет с Яном Гроссом, и благодаря его новаторским работам я не только познакомился с польской историей, но и научился понимать общественные последствия войны. Эту тему Ян раскрыл с непревзойденной проницательностью и человечностью.

Разделы об Италии в этой книге многим обязаны работе Пола Гинсборга. Точно так же главы, посвященные Испании, отражают то, что я узнал, читая и слушая замечательного Виктора Перес-Диаса. Я особенно благодарен им обоим и Аннет Вевьерка, чей авторитетный анализ двойственной реакции послевоенной Франции на Холокост в книге Déportation et Génocide[4] сильно повлиял на мое видение этой трагической истории.

На мои заключительные размышления в главе «Европа как образ жизни» сильно повлияли труды блестящего международного юриста Энн-Мари Слотер. Ее работа о «дезагрегированных государствах» убедительно доказывает успешность международного управления в формате Евросоюза, исходя не из однозначного преимущества или идеального характера этой модели, а из того факта, что в мире, где мы живем, ничто иное не сработает.

Друзья, коллеги и слушатели по всей Европе поведали мне гораздо больше о недавнем прошлом и настоящем европейского региона, чем я мог бы почерпнуть из книг и архивов. Я особенно благодарен Кшиштофу Чижевскому, Петру Келлнеру, Ивану Крыстеву, Дени Лакорну, Кшиштофу Михальскому, Мирче Михэесу, Берти Муслиу, Сьюзен Нейман и Дэвиду Трэвису за их гостеприимство и помощь. Я признателен Иштвану Реву, настоятельно рекомендовавшему мне посетить «Дом террора» в Будапеште, несмотря на то что это был визит не из легких. В Нью-Йорке мои друзья и коллеги Ричард Миттен, Кэтрин Флеминг и Джерролд Сейгел не жалели для меня времени и идей. Дино Бутурович тщательно проанализировал мое изложение югославской языковой проблемы.

Я благодарен Филиппу Фурмански, Джессу Бенхабибу и Ричарду Фоули, поочередно занимавшим должность декана Факультета искусств и наук в Нью-Йоркском университете, за поддержку, оказанную моим исследованиям, и Институту Ремарка, который я основал, чтобы поощрить других к изучению и обсуждению Европы. Без щедрой поддержки и покровительства Ива-Андре Истеля я бы не смог создать Институт Ремарка, в котором прошло множество познавательных для меня семинаров и лекций. А без терпеливого отношения и сверхэффективной работы административного директора Института Ремарка Жаира Кесслера я не смог бы совместить написание этой книги с руководством этим институтом.

Как и многие другие, я глубоко признателен моим агентам Эндрю Уили и Саре Чалфант за дружбу и советы. Они всегда поддерживали проект, который занял больше времени и оказался объемнее, чем они рассчитывали. Я в долгу перед моими редакторами, Рави Марчандани и Кэролин Найт – в Лондоне и Скоттом Мойерсом и Джейн Флеминг – в Нью-Йорке, за всю работу, которую они проделали, чтобы эта книга увидела свет. Благодаря радушию Леона Уисельтира, главного редактора The New Republic, некоторые оценки и мнения из глав 12 и 14 были впервые опубликованы в форме эссе на страницах его замечательного журнала в разделе искусств.

Безусловно, в профессиональном плане больше всего я обязан бесподобному редактору The New York Review of Books Роберту Сильверсу, который на протяжении многих лет вдохновлял меня на покорение новых политических и исторических вершин со всеми опасностями и удачами, которые сопутствуют такой авантюре.

Большой вклад в эту книгу внесли студенты Нью-Йоркского университета. Некоторые из них, а именно – доктор Паулина Брен, Дэниел Коэн (сейчас работает в Университете Райса) и Николь Рудольф, помогли мне лучше понять этот период через собственные исторические исследования, которые я упоминаю в моей книге. Джессика Куперман и Ави Патт были неоценимыми научными ассистентами. Мишель Пинто (совместно с Саймоном Джексоном) провела кропотливую работу в сфере анализа изображений. Она нашла множество ярких иллюстраций, в особенности зачехленного Ленина, украшающего конец Части III[5]. Алекс Молот старательно искал и собирал опубликованные и неопубликованные статистические отчеты и данные, от которых, разумеется, неизбежно зависит книга такого рода. Я никогда бы не смог написать эту работу без них.

Моя семья очень долго жила в послевоенной Европе. Здесь выросли мои дети. Они не только терпели мои частые отлучки, поездки и одержимость этой книгой, но и внесли ощутимый вклад в ее содержание. Даниэлю она обязана своим названием. Николасу – напоминанием о том, что не все хорошие истории имеют счастливый финал. Моей жене, Дженнифер, книга обязана многим, особенно двумя очень внимательными и конструктивными прочтениями. Но сам автор обязан ей во сто крат больше. «Европа после Второй мировой» посвящается моей жене.

Европа после Второй Мировой. Вступление

«Всякая эпоха есть сфинкс, который низвергается в бездну, как только разоблачится его загадка»[6].

Генрих Гейне

«Условия (которые ничего не значат для некоторых джентльменов) придают в действительности каждому политическому принципу различающие их цвета и эффект обособленности»[7].

Эдмунд Берк

«События, мой мальчик, события».

Гарольд Макмиллан

«Всемирная история не есть арена счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами»[8].

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Впервые я задумался о написании этой книги, делая пересадку на Вестбанхофе, главном железнодорожном вокзале Вены. Был декабрь 1989 года, момент благоприятствовал. Я только что вернулся из Праги, где драматурги и историки на Гражданском форуме во главе с Вацлавом Гавелом свергали коммунистическое полицейское государство и выбрасывали сорок лет «реального социализма» на свалку истории[9]. Несколькими неделями ранее нежданно пала Берлинская стена. В Венгрии, как и в Польше, все были заняты проблемами посткоммунистической политики. Старый режим, такой всемогущий еще пару месяцев назад, сдал все позиции. Коммунистическая партия Литвы только что заявила о немедленном выходе республики из Советского Союза. А в такси по дороге на железнодорожный вокзал австрийское радио передавало первые сообщения о восстании против семейственной диктатуры Николае Чаушеску в Румынии. Политическое землетрясение взрывало застывший ландшафт послевоенной Европы.

Эпоха закончилась, рождалась новая Европа. Это было очевидно. Но с уходом прежнего порядка многие старые допущения подверглись сомнению. То, что раньше выглядело постоянным и даже неизбежным, оказалось временным. Конфронтация периода холодной войны, раскол между Востоком и Западом, борьба между «коммунизмом» и «капитализмом», отдельные и изолированные истории процветающей Западной Европы и сателлитов Советского блока на востоке – все это больше не воспринималось как продукт идеологической необходимости или железной политической логики. Все это стало случайным результатом истории, и история отбросила его в сторону.

Будущее Европы теперь выглядело совсем иначе – равно как и ее прошлое. При взгляде назад 1945–1989 годы виделись не преддверием новой эпохи, а скорее промежуточным этапом, нерешенным вопросом конфликта, закончившегося в 1945 году, но оставившего после себя полувековое послесловие. Что бы ни было с Европой в последующие годы, хорошо знакомая, устоявшаяся ее история изменилась навсегда. В этом ледяном декабре в Центральной Европе мне казалось очевидным, что история послевоенной Европы должна быть переписана.

Время благоприятствовало, как и место. Вена 1989 года была палимпсестом[10] запутанного, переплетенного прошлого европейских стран. В начале XX века Вена была Европой: продуктивным, нервным, полным иллюзий центром культуры и цивилизации на пороге апокалипсиса. Между войнами, превратившись из славной имперской метрополии в обедневшую, съежившуюся столицу крошечного окраинного государства, Вена неуклонно теряла свой блеск и, в конце концов, стала провинциальным аванпостом нацистской империи, которой с энтузиазмом присягали на верность большинство граждан.

После поражения Германии Австрия попала в западный лагерь и получила статус «первой жертвы» Гитлера. Вдвойне незаслуженная удача позволила Вене изгнать свое прошлое. Благополучно позабыв о лояльности к нацизму, австрийская столица («западный» город, окруженный советской «восточной» Европой) обрела новую идентичность в качестве коммивояжера и образца свободного мира. Для своих бывших подданных, запертых в Чехословакии, Польше, Венгрии, Румынии и Югославии, Вена воспринималась «Центральной Европой», воображаемым оплотом космополитической цивилизованности, который европейцы каким-то образом потеряли в течение столетия. В последние годы коммунизма городу суждено было стать чем-то вроде рупора свободы, обновленным местом встреч и отъездов восточных европейцев, бегущих на Запад, и жителей Запада, наводящих мосты с Востоком.

Поэтому Вена 1989 года была хорошим местом, чтобы «обдумать» Европу. Австрия олицетворяла все слегка самодовольные черты послевоенной Западной Европы: состоятельное социальное государство подкрепляло капиталистическое процветание, общественное спокойствие обеспечивалось благодаря рабочим местам и привилегиям, щедро распределяемым между основными социальными группами и политическими партиями, внешняя безопасность находилась под неявной защитой западного ядерного «зонтика», в то время как сама Австрия оставалась высокомерно «нейтральной». Между тем на противоположном берегу Лайты и Дуная, всего в нескольких километрах на востоке, лежала «другая» Европа – беспросветной нищеты и тайной полиции. Разница между двумя Европами прекрасно выражалась в контрасте между Вестбанхофом и Южным вокзалом в Вене. Вестбанхоф был стремительным и энергичным. Там бизнесмены и туристы садились в элегантные современные экспрессы до Мюнхена, Цюриха или Парижа. Неприветливый и мрачный Южный вокзал служил ветхим, обшарпанным и слегка зловещим пристанищем для нищих иностранцев, приезжавших на грязных старых поездах из Будапешта или Белграда.

Два главных железнодорожных вокзала города невольно подтверждали географический раскол Европы: один, Вестбанхоф, с оптимизмом и выгодой взирал на Запад, другой, Южный вокзал, небрежно признавал восточное предназначение Вены. Точно так же сами улицы австрийской столицы свидетельствовали о пропасти молчания, разделявшей безмятежное настоящее Европы и ее неудобное прошлое. Величественные, самоуверенные здания на Рингштрассе напоминали о давнем имперском призвании Вены, да и сама улица казалась слишком широкой и грандиозной, чтобы служить повседневной дорогой для движения в европейской столице средних размеров. Город по праву гордился своими общественными сооружениями и пространствами. Многое в Вене действительно напоминало о славных былых временах. Но к недавнему прошлому город относился с явной сдержанностью.

О евреях же, которые когда-то занимали множество зданий в центре города и внесли решающий вклад в развитие искусства, музыки, театра, литературы, журналистики и философии, составлявших суть Вены в период ее расцвета, город вообще отказывался вспоминать. Сама жестокость, с которой венских евреев изгоняли из их домов, отправляли на восток и вычеркивали из памяти города, способствовала преступному молчанию современной Вены. Послевоенная Вена, как и послевоенная Западная Европа, была грандиозным зданием, стоящим на фундаменте чудовищного прошлого. Большинство самых ужасающих событий минувших лет произошло на территориях, позже попавших под советский контроль. Поэтому о них так легко забыли (на Западе) или умолчали (на Востоке). С возвращением Восточной Европы прошлое не стало менее чудовищным, но теперь о нем неизбежно пришлось говорить. После 1989 года ничто, ни будущее, ни настоящее и тем более прошлое, не могло оставаться прежним.

Хотя я решил заняться историей послевоенной Европы в декабре 1989 года, книга была написана только спустя много лет. Вмешались обстоятельства. Сейчас это кажется удачей: многие вещи, которые сегодня стали в некоторой степени яснее, тогда еще были покрыты мраком. Открылись архивы. Неизбежная для революционного преобразования путаница разрешилась, и хотя бы некоторые из долгосрочных последствий переворота 1989 года теперь понятны. Отголоски потрясения 1989 года утихли не скоро. Когда я оказался в Вене в следующий раз, город с трудом пытался вместить десятки тысяч беженцев из соседних Хорватии и Боснии.

Тремя годами позже Австрия отказалась от своей тщательно культивируемой послевоенной автономии и присоединилась к Европейскому Союзу, чье появление в качестве значимой силы в европейских делах было прямым следствием восточноевропейских революций. Посещая Вену в октябре 1999 года, я обнаружил, что Вестбанхоф увешан плакатами Партии свободы Йорга Хайдера[11]. Несмотря на открытое восхищение «достойными солдатами» нацистской армии, «выполнявшими свой долг» на Восточном фронте, он в том году набрал 27 % голосов, манипулируя тревогой своих сограждан и непониманием ими тех изменений, которые произошли в мире за последнее десятилетие. После почти полувекового затишья Вена, как и остальная Европа, вновь вошла в историю…

Книга рассказывает историю Европы со времен Второй мировой войны, а значит, начинает повествование с 1945 года. Это Stunde null[12], как его называли немцы, нулевой час. Но, как и все остальное в XX веке, эта история омрачена тридцатилетней войной, разразившейся в 1914 году, когда Европа вступила на путь катастрофы. Первая мировая война была тяжелой битвой, покалечившей всех ее участников. Половина мужского населения Сербии в возрасте от 18 до 55 лет погибла в боях, но это ничего не решило. Германия (вопреки распространенному в то время мнению) не была сокрушена войной или послевоенным урегулированием. Иначе трудно было бы объяснить ее подъем до почти полного господства над Европой всего через 25 лет. По сути, из-за того, что Германия не выплатила свои долги в Первой мировой войне, цена победы для союзников превысила цену поражения для Германии. Таким образом, она стала относительно сильнее, чем в 1913 году. «Германский вопрос», вставший в Европе поколением раньше с возвышением Пруссии, оставался нерешенным.

Маленькие страны, возникшие в результате крушения старых континентальных империй в 1918 году, были бедны, нестабильны, беззащитны и обижены на своих соседей. Между двумя мировыми войнами в Европе существовало много «ревизионистских» государств: Россия, Германия, Австрия, Венгрия и Болгария потерпели поражение в Первой мировой войне и ждали случая вернуть территории. После 1918 года международная стабильность не восстановилась, так же, как и баланс сил. Это была лишь передышка, вызванная истощением. Жестокость войны не исчезла. Она трансформировалась во внутреннюю политику: в националистическую полемику, расовые предрассудки, классовую конфронтацию и гражданскую войну. Европа 1920-х и особенно 1930-х годов вошла в сумрачную зону между отзвуками одной войны и грозным предчувствием другой.

Внутренние конфликты и межгосударственные противоречия периода между мировыми войнами усугублялись и в некоторой степени были вызваны одновременным коллапсом европейской экономики. Действительно, экономической жизни в Европе в те годы был нанесен тройной удар. Первая мировая война потрясла рынок труда, разрушила торговлю, опустошила целые регионы и обанкротила государства. Многие страны, прежде всего в Центральной Европе, так и не оправились от ее последствий. Те, что смогли выкарабкаться, снова оказались на дне во время кризиса 1930-х годов, когда дефляция, разорение предприятий и отчаянные попытки установить защитные тарифы против иностранной конкуренции привели не только к небывалому уровню безработицы и простою промышленных мощностей, но и краху международной торговли (между 1929 и 1936 годами франко-германская торговля сократилась на 83 %). Все это сопровождалось острой межгосударственной конкуренцией и враждебностью. А потом пришла Вторая мировая война. Ее беспрецедентное воздействие на гражданское население и экономику пострадавших стран описано в первой части этой книги.

Совокупный эффект всех этих ударов должен был уничтожить цивилизацию. Масштаб катастрофы, которую навлекла на себя Европа, уже тогда совершенно ясно представляли себе современники. Некоторые, крайне левые и крайне правые, видели в «самосожжении» буржуазной Европы шанс в борьбе за что-то лучшее.

Тридцатые годы были «низким, бесчестным десятилетием» Одена[13]. Но это также было время преданности и политической веры, а его кульминацией стали иллюзии и жизни, потерянные в Гражданской войне в Испании. Это было «бабье лето» радикальных воззрений XIX столетия, вдохновлявших теперь жестокие идеологические столкновения века более мрачного: «Каким же сильным было стремление к новому человеческому порядку в эпоху между мировыми войнами и какой жалкой была неспособность осуществить это стремление» (Артур Кестлер[14]).

Отчаявшись в Европе, некоторые бежали: сначала в оставшиеся либеральные демократии на окраинах Западной Европы, а затем, если вовремя успели, в Америку. А некоторые, как Стефан Цвейг или Вальтер Беньямин, покончили с собой. Казалось, что Европа вот-вот канет в бездну. В процессе развала европейской цивилизации что-то важное было потеряно навсегда. Эту потерю задолго предвидели Карл Краус и Франц Кафка в Вене времен Цвейга. В классическом фильме Жана Ренуара 1937 года великой иллюзией того периода названы война и сопутствующие ей мифы о чести, касте и классе. Но к 1940 году для наблюдательных европейцев величайшей из всех европейских иллюзий стала сама «европейская цивилизация», ныне дискредитированная безвозвратно.

В свете всего этого вполне понятно искушение рассказать историю неожиданного воскрешения Европы после 1945 года в самоутешающем, даже лирическом ключе. Именно так подавались события в послевоенной Европе, особенно в книгах, увидевших свет до 1989 года. Таким же тоном европейские государственные деятели рассуждали о своих достижениях в эти десятилетия. Простое выживание и возрождение отдельных государств континентальной Европы после катаклизма тотальной войны; отсутствие межгосударственных конфликтов и неуклонное расширение институциональных форм внутриевропейского сотрудничества, устойчивое восстановление после тридцатилетнего экономического спада и «нормализация» процветания, оптимизма и мира, – все это вызывало чрезмерную реакцию. Возрождение Европы было «чудом». «Постнациональная» Европа усвоила горькие уроки недавней истории. Как птица феникс, мирный, спокойный регион появился из пепла своего смертоносного, самоубийственного прошлого.

Подобно многим мифам, это довольно благостное описание Европы второй половины XX века содержит долю правды. Но и многое упускается. Восточная Европа, от австрийской границы до Уральских гор, от Таллина до Тираны, в него не вписывается. Ее послевоенные десятилетия, безусловно, были мирными по сравнению с тем, что происходило раньше, но только ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■. ■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■. ■ ■■■■ ■■■■■■-■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■, ■■ ■■■■ ■■■■■■, ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ «■■■■■■■■» ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■[15].

Историю двух половин послевоенной Европы нельзя рассказывать отдельно друг от друга. Наследие Второй мировой войны, предвоенных десятилетий и предшествующей войны заставили правительства и народы Восточной и Западной Европы искать способ устроить свои дела так, чтобы не допустить отката к прошлому. Один из вариантов, радикальная повестка движений Народного фронта 1930-х годов, был изначально очень популярен в обеих частях Европы. Это свидетельствует о том, что в 1945 году ничего не началось с нуля, как иногда представляют. В Восточной Европе некая радикальная трансформация была неизбежна. Прошлое оказалось дискредитировано, никто не собирался к нему возвращаться. Но что тогда подходило на замену? Коммунизм мог быть неверным решением, однако сама проблема являлась вполне реальной.

На Западе перспектива радикальных перемен была смягчена не в последнюю очередь благодаря американской помощи (и давлению). Привлекательность повестки Народного фронта и коммунизма померкла. И то и другое было рецептом для трудных времен, а на Западе, по крайней мере, после 1952 года, времена уже не были такими тяжелыми. Поэтому в следующие десятилетия неопределенность первых послевоенных лет позабылась. Но возможность того, что события могут принять другой оборот, почти уверенность в том, что они уже приняли другой оборот, казалась вполне реальной в 1945 году. Именно чтобы избежать возвращения старых демонов (безработицы, фашизма, немецкого милитаризма, войны, революции), Западная Европа пошла по новому пути, о котором мы все знаем. Постнациональная, социально ответственная, объединенная, мирная Европа родилась не из оптимистического, смелого, дальновидного проекта, который мечтательно представляют себе сегодняшние евроидеалисты. Она была порождением тревоги. Помня историю, европейские лидеры в профилактических целях проводили социальные реформы и строили новые институты, чтобы не подпускать к себе прошлое.

Это легче понять, если вспомнить, что власти советского блока, по сути, занимались тем же. Они тоже больше всего хотели установить защиту от политического регресса, хотя в странах под властью коммунистов успех проекта обеспечивался не столько социальным прогрессом, сколько применением силы. Новейшая история была переписана, и граждан призывали забыть о ней, утверждая, что социальная революция под руководством коммунистов окончательно уничтожила не только недостатки прошлого, но и условия, которые сделали их возможными. Как мы увидим, это утверждение также оказалось мифом, в лучшем случае – полуправдой.

Но коммунистический миф невольно свидетельствует о большом значении (и трудностях) управления обременительным наследством в обеих половинах Европы. Первая мировая война разрушила старую Европу, Вторая мировая война создала условия для новой. Но вся Европа многие десятилетия после 1945 года жила в мрачной тени диктаторов и войн недавнего прошлого. Этот опыт объединяет европейцев послевоенного поколения и отличает их от американцев, которым XX век преподал несколько иные и в целом более оптимистичные уроки. Это отправная точка для любого, кто хочет понять Европу до 1989 года и оценить, насколько сильно она впоследствии изменилась.

Излагая взгляды Толстого на историю, Исайя Берлин[16] определил значимое различие между двумя стилями интеллектуальных рассуждений с помощью известной цитаты греческого поэта Архилоха: «Лиса знает многое, еж – одно, но важное». В терминах Берлина эта книга определенно не «еж». На ее страницах я не излагаю какую-то великую теорию новейшей европейской истории, не предлагаю всеобъемлющего тезиса или единого нарратива. Однако из этого не следует, что я думаю, будто историю Европы после Второй мировой войны нельзя разложить по темам. Отнюдь – тем предостаточно. Как лиса, Европа знает многое.

Во-первых, это история уменьшения Европы. Ключевые европейские государства не могли претендовать после 1945 года на международный или имперский статус. Два исключения из этого правила, Советский Союз и отчасти Великобритания, в собственных глазах были лишь наполовину европейцами, и в любом случае к концу описываемого здесь периода они тоже сильно уменьшились. Остальная часть континентальной Европы была унижена поражением и оккупацией. Она не смогла своими усилиями освободиться от фашизма и не смогла без посторонней помощи сдерживать коммунизм. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■[17]. Только с большим трудом и спустя долгие десятилетия европейцы восстановили власть над своей судьбой. Лишившись заморских территорий, бывшие морские империи Европы (Британия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Португалия) в это время сжались до своих изначальных европейских метрополий, и их внимание также было перенаправлено на Европу.

Во-вторых, в последние десятилетия XX века произошло отмирание «главных нарративов» европейской истории: великих исторических теорий XIX века с их моделями прогресса и изменений, моделями революции и трансформации, питавших политические проекты и социальные движения, разрывавшие Европу в первой половине века. Эта история также имеет смысл лишь в общеевропейском контексте: угасание политического пыла на Западе (за исключением маргинального интеллектуального меньшинства) сопровождалось (совсем по другим причинам) утратой политической веры и дискредитацией официального марксизма на Востоке. Да, в восьмидесятые на мгновение показалось, что интеллектуальные правые могут организовать возрождение вокруг созданного в XIX веке проекта демонтажа «общества» и принесения общественных дел в жертву безграничному свободному рынку и минималистскому государству[18]. Но это был лишь краткий порыв. После 1989 года ни левые, ни правые не предложили ни одного всеобъемлющего идеологического проекта в Европе, за исключением свободы. И для большинства европейцев это обещание теперь выполнено.

В-третьих, в качестве скромной замены умерших амбиций идеологического прошлого Европы с опозданием (и во многом случайно) возникла «европейская модель». Порожденный эклектичной смесью социал-демократического и христианско-демократического законодательства и паутинообразным институциональным расширением Европейских сообществ и последовавшего за ними Евросоюза, это был явно «европейский» способ регулирования социальных и межгосударственных отношений. Охватывая все – от детских садов до межгосударственных правовых норм, – этот европейский подход был не просто бюрократической практикой Европейского союза и его государств-членов. К началу XXI века он стал маяком и примером для претендентов на членство в ЕС, а также глобальным вызовом для Соединенных Штатов и конкурентом «американского образа жизни».

Это совершенно непредвиденное преобразование Европы из географического понятия (весьма спорного) в ролевую модель и магнит для отдельных лиц и стран происходило медленно и постепенно. Перефразируя Александра Вата[19], иронично описывавшего иллюзии польских государственных деятелей межвоенного периода, можно сказать, что Европа не была «обречена на величие». Ее появление в таком качестве, конечно, никто не мог предсказать ни в 1945, ни даже в 1975 году. Эта новая Европа не была заранее спланированным общим проектом, никто не собирался его реализовывать. Но как только, после 1992 года, стало ясно, что Европа занимает это новое место на международной арене, ее отношения, в частности с США, приобрели иной аспект как для европейцев, так и для американцев.

Четвертая тема, вплетенная в рассказ о послевоенной Европе, – ее сложные и часто превратно понимаемые отношения с Соединенными Штатами Америки. Западные европейцы хотели, чтобы США вмешались в европейские дела после 1945 года, но в то же время их возмущало это вмешательство и его роль в упадке Европы. Более того, несмотря на присутствие США в Европе, особенно после 1949 года, две стороны «Запада» оставались очень разными. Холодная война воспринималась в Западной Европе совершенно иначе, там не было характерных для США панических настроений. А последующая «американизация» Европы 50-х и 60-х, как мы увидим дальше, часто преувеличивается.

Восточная Европа, конечно, совершенно иначе видела Америку и ее особенности. Но и там не нужно преувеличивать влияние США на восточных европейцев до и после 1989 года. Критики-диссиденты в обеих половинах Европы, например Раймон Арон во Франции или Вацлав Гавел в Чехословакии, тщательно подчеркивали, что не считают Америку в чем-либо образцом или примером для своего общества. И хотя молодое поколение восточных европейцев после 1989 года какое-то время стремилось к либерализации своих стран на американский манер – с ограничением государственного вмешательства, низкими налогами и свободным рынком, – эта мода быстро прошла. «Американский момент» Европы остался в прошлом. Будущее восточноевропейских «маленьких Америк» принадлежало самой Европе.

И наконец, послевоенная история Европы сильно омрачена молчанием и пустотами. Европейский континент когда-то был замысловатым, причудливым гобеленом из переплетенных между собой языков, религий, обществ и наций. Многие города, особенно небольшие на пересечении старых и новых имперских границ, такие как Триест, Сараево, Салоники, Черновцы, Одесса или Вильно[20], были по-настоящему мультикультурными обществами (как говорят французы, avant le mot), где католики, православные, мусульмане, евреи и другие жили бок о бок. Мы не должны идеализировать старую Европу. То, что польский писатель Тадеуш Боровский назвал «невероятным, почти комичным плавильным котлом народов и национальностей, опасно кипящим в самом сердце Европы», периодически полыхало бунтами, резней и погромами. Но такова была реальность, и о ней до сих пор сохранилась живая память.

Однако между 1914 и 1945 годами эту Европу разгромили в пух и прах. Обновленная же, которая начала формироваться во второй половине XX века, была проще устроена. Благодаря войне, оккупации, изменению границ, изгнаниям и геноциду почти все теперь жили в своих странах, среди своего народа. В течение сорока лет после Второй мировой войны европейцы в обеих половинах Европы жили в герметичных национальных анклавах, где уцелевшие религиозные или этнические меньшинства, например евреи во Франции, представляли крошечный процент населения и были полностью интегрированы в культурную и политическую жизнь. Только Югославия и Советский Союз (империя, а не просто страна, к тому же европейская лишь наполовину, как уже отмечалось) стояли особняком в этой новой Европе, состоявшей из гомогенных элементов.

Но с 1980-х годов и тем более после распада Советского Союза и расширения ЕС будущее Европы видится мультикультурным. Беженцы, гастарбайтеры, жители бывших европейских колоний, которые едут в имперскую метрополию в поисках работы и свободы, добровольные и вынужденные мигранты из несостоятельных или репрессивных государств на расширяющихся границах Европы – они превратили Лондон, Париж, Антверпен, Амстердам, Берлин, Милан и дюжину других мест в космополитические глобальные города, нравилось это кому-либо или нет.

Сейчас в ЕС в его нынешнем составе живут, возможно, 15 миллионов мусульман и еще 80 миллионов ожидают вхождения в состав ЕС в Болгарии и Турции. Это новое присутствие в Европе живых «других» наглядно показало не только нынешний дискомфорт европейцев, связанный с перспективой еще большего разнообразия, но и ту легкость, с которой мертвые «другие» из ее прошлого были совершенно забыты. ■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■[21].

Этот диссонирующий излом в плавном повествовании о пути Европы к «широким, залитым солнцем высотам» Уинстона Черчилля почти не упоминался в обеих половинах послевоенной Европы, по крайней мере до 1960-х годов, когда на него стали ссылаться исключительно в связи с уничтожением евреев немцами. За небольшим исключением, досье других преступников и других жертв не раскрывались. История и память о Второй мировой войне обычно ограничивались знакомым набором моральных условностей: Добро против Зла, антифашисты против фашистов, Сопротивление против коллаборационистов и так далее.

После 1989 года, с преодолением давно установившихся запретов, стало возможным признать (иногда вопреки яростному сопротивлению и отрицанию) моральную цену, уплаченную за возрождение Европы. Поляки, французы, швейцарцы, итальянцы, румыны и другие теперь лучше знают, если хотят знать, что действительно произошло в их стране всего несколько коротких десятилетий назад. Даже немцы пересматривают общепринятую историю своей страны и приходят к парадоксальным выводам. Теперь, впервые за многие десятилетия, в их поле внимания попали страдания самих немцев – от британских бомбардировщиков, советских солдат или чешских притеснителей. Евреи, как уже неуверенно говорили в некоторых респектабельных кругах, не единственные жертвы[22].

Хороши или плохи подобные дискуссии, вопрос спорный. Все эти публичные коммеморации – признак политического здоровья? Или иногда более благоразумно забыть, как лучше многих понимал де Голль? Этот вопрос будет рассмотрен в Эпилоге. Здесь я бы просто отметил, что недавние броски в прошлое не нужно понимать так, как их иногда понимают (особенно в Соединенных Штатах), сопоставляя с современными вспышками этнических или расовых предрассудков и видя в них зловещее свидетельство первородного греха Европы, ее неспособности извлечь уроки из прошлых преступлений, ее беспамятной ностальгии, ее постоянной готовности вернуться в 1938 год. Это не то, что Йоги Берра[23] называл «очередное дежавю».

Европа не возвращается в свое беспокойное военное прошлое, а, наоборот, покидает его. Сегодня Германия, как и вся остальная Европа, осознает свою историю XX века лучше, чем когда-либо за последние пятьдесят лет. Но это не значит, что она возвращается обратно. Просто история никогда не исчезала. Эта книга пытается показать, что Вторая мировая война легла тяжелой тенью на послевоенную Европу. Однако это не могло быть признано в полной мере. Молчание по поводу недавнего прошлого Европы было необходимым условием для построения европейского будущего. Сегодня, после болезненных публичных дебатов почти в каждой европейской стране, кажется уместным (и в любом случае неизбежным), что и немцы должны, наконец, чувствовать, что могут открыто ставить под сомнение каноны благонамеренной официальной памяти. Допускаю, что нам это не всегда очень нравится. Это может быть даже не очень хорошим предзнаменованием. Но это своего рода завершение. Через шестьдесят лет[24] после смерти Гитлера его война и ее последствия уходят в историю. Период после войны длился в Европе очень долго, но он, наконец, завершается.

Часть первая. После войны: 1945–1953

I. Наследие войны

«Европейский мир не испытал медленного упадка, как древние цивилизации, которые постепенно угасали и распадались; европейская цивилизация была снесена в один миг»[25].

Г. Д. Уэллс, «Война в воздухе» (1908)

«Человеческую проблему, которую война оставит после себя, сложно представить, еще сложнее ее решать. Никогда не было такого разрушения, такого распада структуры жизни».

Энн О’Хара МакКормик

«Здесь повсюду тяга к чудесам и исцелениям. Война подтолкнула неаполитанцев обратно в Средневековье».

Норман Льюис, «Неаполь 44-го»

Европу после Второй мировой войны ожидали крайняя нужда и запустение. Фотографии и документальные фильмы того времени изображают вызывающие жалость потоки беспомощных мирных жителей, бредущих по разрушенным взрывами городам и голым полям. Одинокие дети-сироты потерянно проходят мимо групп изможденных женщин, которые разбирают груды кирпичей. Депортированные с бритыми головами и узники концлагерей в полосатых пижамах равнодушно смотрят в камеру, голодные и больные. Даже трамваи, неуверенно влекомые по поврежденным путям электричеством, работающим с перебоями, кажутся контуженными. Все и всё, за явным исключением сытых оккупационных сил союзников, кажется изношенным, лишенным ресурсов, истощенным.

Этот образ нуждается в уточнении, если мы хотим понять, как столь разрушенный континент смог так быстро восстановиться в последующие годы. Но он отражает главную истину о состоянии Европы после поражения Германии. Европейцы ощущали безнадежность, они были измотаны, и на то имелась причина. Европейская война, которая началась со вторжения Гитлера в Польшу в сентябре 1939 года и закончилась безоговорочной капитуляцией Германии в мае 1945 года, была тотальной войной. В ней участвовали и гражданские лица, и военные.

На самом деле на территориях, оккупированных нацистской Германией, от Франции до Украины, от Норвегии до Греции, Вторая мировая война была, прежде всего, опытом гражданских лиц. Полноценные боевые действия сопутствовали лишь началу и концу конфликта. Между ними война означала оккупацию, репрессии, эксплуатацию и истребление, с помощью которых солдаты, штурмовики и полицейские лишали привычного существования и самой жизни десятки миллионов людей из стран, находившихся на положении заключенных. В некоторых странах оккупация длилась большую часть войны; всюду она приносила страх и лишения.

В отличие от Первой мировой войны, Вторая мировая, война Гитлера, затронула практически весь мир. И длилась она долго, почти шесть лет для тех стран (Великобритания, Германия), которые участвовали в ней от начала до конца. В Чехословакии она началась еще раньше, с оккупации нацистами Судетской области в октябре 1938 года. ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■ ■■■■■■) ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■[26].

Оккупационные режимы, конечно, были не новы для Европы. Отнюдь. Народная память о Тридцатилетней войне в Германии XVII века, во время которой иностранные наемные армии жили за счет покоренных территорий и терроризировали местное население, сохранилась и три века спустя в местных преданиях и сказках. Вплоть до тридцатых годов XX века испанские бабушки пугали непослушных детей Наполеоном. Но опыт оккупации во время Второй мировой войны обладал особой интенсивностью. Отчасти это связано с характерным отношением нацистов к подконтрольному населению.

Предыдущие оккупационные армии (шведы в Германии XVII века, пруссаки во Франции после 1815 года) жили за счет покоренных земель, атаковали и убивали местных жителей произвольным и даже случайным образом. Но народы, попавшие под немецкое правление после 1939 года, либо ставились на службу рейху, либо обрекались на уничтожение. Для европейцев это был новый опыт. За океанами, в своих колониях европейские государства систематически подчиняли или порабощали коренное население для собственной выгоды. Они не гнушались применением пыток, нанесением увечий или массовыми убийствами, чтобы принудить жертв к повиновению. Но с XVIII века европейцам не приходилось сталкиваться с подобными обычаями, по крайней мере, к западу от рек Буг и Прут[27].

Именно во время Второй мировой войны вся мощь современного европейского государства была впервые мобилизована с главной целью: завоевание и эксплуатация других европейцев. Чтобы сражаться и выиграть войну, британцы активно использовали и разграбляли собственные ресурсы; к концу войны Великобритания потратила более половины валового национального продукта на военные нужды. Однако нацистская Германия вела войну, особенно в последние годы, в значительной степени подпитываясь разоренной экономикой своих жертв (так же, как это делал Наполеон после 1805 года, но гораздо эффективней). Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Богемия и Моравия и особенно Франция невольно внесли значительный вклад в военные действия Германии. Их рудники, фабрики, фермы и железные дороги служили нуждам Германии, а населению приходилось работать на немецком военном производстве: сначала в своих странах, потом в самой Германии. В сентябре 1944 года в Германии находилось 7 487 000 иностранцев, большинство из которых попали туда против воли, и они составляли 21 % рабочей силы страны.

Нацисты жили за счет богатства своих жертв так долго, как могли. Это удавалось им столь успешно, что лишь в 1944 году гражданское население Германии стало ощущать влияние ограничений и дефицита военного времени[28]. К этому моменту военный конфликт приблизился к ним, сначала в виде бомбардировок союзников, затем одновременным наступлением союзных армий с востока и запада. Именно в этот последний год войны, в относительно короткий промежуток активной военной кампании к западу от Советского Союза, произошли самые масштабные физические разрушения.

С точки зрения современников, последствия войны измерялись не показателями промышленных прибылей и убытков или чистой стоимостью национальных активов в 1945 году по сравнению с 1938 годом, а скорее видимыми повреждениями, нанесенными им самим и их непосредственному окружению. Именно с этих повреждений мы должны начать, если хотим понять травму, которая скрывается за образами запустения и безнадежности, привлекавших внимание наблюдателей в 1945 году.

Очень немногие европейские города разного размера вышли из войны невредимыми. По неформальному соглашению или счастливой случайности древние и относящиеся к раннему Новому времени центры нескольких знаменитых европейских городов (Рим, Венеция, Прага, Париж, Оксфорд) никогда не подвергались ударам. Но уже в первый год войны немецкие бомбардировщики сровняли с землей Роттердам и перешли к разрушению английского промышленного города Ковентри. Вермахт уничтожил множество небольших городов на пути вторжения в Польше, а позднее в Югославии и СССР. Целые районы в центре Лондона, особенно более бедные кварталы вокруг доков в Ист-Энде, стали жертвами блицкрига Люфтваффе в ходе войны.

Но самый большой материальный ущерб был нанесен беспрецедентными бомбардировками западных союзников в 1944 и 1945 годах и неустанным наступлением Красной армии от Сталинграда до Праги. Французские прибрежные города Руайан, Гавр и Кан были выпотрошены воздушными силами США. Гамбург, Кёльн, Дюссельдорф, Дрезден и десятки других немецких городов оказались опустошены ковровыми бомбардировками британских и американских самолетов. На востоке белорусский город Минск был разрушен к концу войны на 80 %. Киев на Украине представлял собой тлеющие руины. А в это время отступающие немецкие войска осенью 1944 года систематически жгли и взрывали столицу Польши, Варшаву, дом за домом, улицу за улицей. Когда война в Европе закончилась, когда Берлин пал под натиском Красной армии в мае 1945 года, после того как за последние две недели на него истратили 40 000 тонн боеприпасов, немецкая столица превратилась в дымящиеся холмы щебня и искореженного металла. 75 % берлинских зданий были непригодны для жилья.

Разрушенные города стали самым очевидным и фотогеничным свидетельством опустошения и общим визуальным символом страданий, вызываемых войной. Поскольку большая часть ущерба была нанесена жилым домам и многоквартирным зданиям, многие люди остались без крова (приблизительно 25 миллионов человек в Советском Союзе, еще 20 миллионов в Германии, 500 000 из них в одном только Гамбурге). Усеянный обломками городской пейзаж был самым непосредственным напоминанием о только что закончившейся войне. Но не единственным напоминанием. В Западной Европе серьезно пострадали транспорт и связь. Из 12 000 железнодорожных локомотивов, имевшихся в довоенной Франции, к моменту капитуляции Германии в строю находилось всего 2800 единиц. Многие дороги, железнодорожные пути и мосты взорвали отступающие немцы, наступающие союзники или французское Сопротивление. Две трети французского торгового флота были потоплены. Только в 1944–1945 годах Франция потеряла 500 000 жилых помещений.

Но французам, как и англичанам, бельгийцам, голландцам (потерявшим к 1945 году 219 000 гектаров земли, затопленной немцами, и 60 % довоенного железнодорожного, автомобильного и водного транспорта), датчанам, норвежцам (которые потеряли 14 % довоенного национального богатства страны в ходе немецкой оккупации) и даже итальянцам относительно повезло, хотя они и не знали об этом. Настоящие ужасы войны испытали жители территорий, расположенных восточнее. Нацисты относились к западным европейцам с некоторым уважением, при условии, что те поддавались эксплуатации, а западные европейцы в ответ на это не прилагали особых усилий для того, чтобы мешать или противостоять военным усилиям немцев. В Восточной и Юго-Восточной Европе немцы-оккупанты были беспощадны, и не только потому, что местные партизаны в Греции, Югославии и особенно на Украине вели безжалостную, хотя и безнадежную борьбу против них[29].

Таким образом, материальные последствия немецкой оккупации, советского наступления и партизанской борьбы на востоке кардинально отличались от военного опыта на западе. В Советском Союзе во время войны было разрушено 70 000 деревень и 1700 городов, 32 000 заводов и 40 000 миль рельсового пути. В Греции были утрачены две трети жизненно важного торгового флота страны, уничтожена треть лесов и тысячи деревень стерты с лица земли. Одновременно в стране началась гиперинфляция, из-за того что немецкая политика назначения оккупационных выплат определялась военными нуждами Германии, а не платежеспособностью Греции.

Югославия потеряла 25 % своих виноградников, 50 % домашнего скота, 60 % дорог, 75 % пахотной техники и железнодорожных мостов, каждое пятое довоенное жилище и треть ограниченного промышленного потенциала, а также – 10 % довоенного населения. В Польше три четверти железнодорожных путей стандартной колеи вышли из строя и каждая шестая ферма пришла в негодность. Большинство городов страны практически не функционировали (правда, только Варшава была полностью разрушена).

Но даже эти цифры, какими бы поразительными они ни были, позволяют увидеть лишь часть картины, мрачный вещественный фон. Огромный материальный ущерб, понесенный европейцами в ходе войны, не идет ни в какое сравнение с человеческими потерями. Подсчитано, что около 36,5 миллионов европейцев погибло в период с 1939 по 1945 годы по причинам, связанным с войной (равно населению Франции перед началом войны). Этот показатель не включает естественную смертность, а также какую-либо оценку количества детей, не зачатых или не родившихся тогда или позже из-за войны.

Общее число смертей ошеломляет (цифры, приведенные здесь, не включают погибших из Японии, США или других неевропейских стран). Оно затмевает показатели смертности Первой мировой войны 1914–1918 годов, хотя те цифры тоже были ужасны. Ни один другой конфликт в известной нам истории не повлек за собой гибель такого множества людей за столь короткий срок. Но больше всего поражает количество мирных жителей среди погибших: как минимум – 19 миллионов или более половины всех жертв. Число погибших мирных жителей превысило военные потери в СССР, Венгрии, Польше, Югославии, Греции, Франции, Нидерландах, Бельгии и Норвегии. Только в Великобритании и Германии военные потери значительно превысили гражданские.

Оценки потерь мирного населения на территории Советского Союза сильно разнятся, хотя наиболее вероятная цифра превышает 16 миллионов человек (примерно вдвое больше, чем потери советских войск, которые только в битве за Берлин потеряли 78 000 человек)[30]. Гражданские потери на территории довоенной Польши достигают 5 миллионов, в Югославии 1,4 миллиона, в Греции 430 000, во Франции 350 000, в Венгрии 270 000, в Нидерландах 204 000, в Румынии 200 000. К этим цифрам относятся примерно 5,7 миллиона евреев (составивших особенно большой процент в Польше, Нидерландах и Венгрии), а также 221 000 цыган (рома).

Причины гибели мирных жителей включают в себя массовое истребление (в лагерях смерти и на расстрельных полигонах от Одессы до Балтики), болезни, истощение и голод (искусственно созданный и не только), расстрел и сожжение заложников вермахтом, ■■■■■■■ ■■■■■■[31] и партизанами разного рода, репрессии против гражданских лиц, последствия бомбежек, обстрелов и пехотных боев в полях и городах (на Восточном фронте на протяжении всей войны и на западе от высадки в Нормандии в июне 1944 года до поражения Гитлера в мае следующего года), преднамеренный обстрел колонн беженцев и смерть от тяжелых работ в условиях рабского труда на объектах военной промышленности и в лагерях для военнопленных.

Наибольшие военные потери понесли Советский Союз (как полагают, погибло 8,6 миллиона мобилизованных мужчин и женщин), затем Германия с четырьмя миллионами, Италия, потерявшая 400 000 солдат сухопутных войск, моряков и летчиков, и Румыния, которая потеряла 300 000 военнослужащих, в основном в боях на стороне «о́си»[32] на Восточном фронте. Однако относительно численности населения наибольшие военные потери понесли австрийцы, венгры, албанцы и югославы. С учетом всех потерь, гражданских и военных, Польша, Югославия, СССР и Греция пострадали больше всего. Польша потеряла примерно одну пятую довоенного населения, включая очень высокий процент образованных людей, преднамеренно уничтожавшихся нацистами[33]. Югославия потеряла одну восьмую довоенного населения страны, в СССР погиб каждый одиннадцатый, в Греции каждый четырнадцатый. Чтобы подчеркнуть контраст, нужно отметить, что Германия понесла потери в размере 1 к 15, Франция 1 к 77, Великобритания 1 к 125.

Советские потери включают в том числе военнопленных. Немцы захватили в ходе войны около пяти с половиной миллионов советских солдат, три четверти из которых в первые семь месяцев после нападения на СССР в июне 1941 года. Из них 3,3 миллиона умерли от голода, холода и жестокого обращения в плену. В лагерях для военнопленных в 1941–1945 годах погибло больше русских, чем во всей Первой мировой войне. Из 750 000 советских солдат, взятых в плен немцами при захвате Киева в сентябре 1941 года[34], всего 22 000 человек дожили до поражения Германии. Советы, в свою очередь, захватили три с половиной миллиона военнопленных (в основном немцев, австрийцев, румын и венгров). Большинство из них после войны вернулись домой.

С учетом этих цифр неудивительно, что послевоенная Европа, особенно Центральная и Восточная, испытывала острую нехватку мужчин. В Советском Союзе число женщин превысило количество мужчин на 20 миллионов. Для исправления этого дисбаланса потребовалось более одного поколения. Советская аграрная экономика теперь сильно зависела от женского труда любого рода. Не было не только мужчин, но и лошадей. В Югославии, где немцы во время акций возмездия расстреливали всех мужчин старше 15 лет, во многих деревнях вообще не осталось взрослых мужчин. В самой Германии каждые двое из трех мужчин 1918 года рождения не пережили гитлеровскую войну. В берлинском пригороде Трептов, по которому у нас есть подробные данные, в феврале 1946 года среди взрослых в возрасте 19–21 года на 1105 женщин приходился всего 181 мужчина.

Такое преобладание женщин имело большие последствия, особенно в послевоенной Германии. Из суперменов лощеной гитлеровской армии мужчины превратились в оборванную колонну пленных, которые вернулись с большим опозданием и с удивлением обнаружили поколение закаленных женщин, волей-неволей научившихся выживать и обходиться без них. Униженный, жалкий статус немецких мужчин не вымысел (канцлер Германии Герхард Шрёдер – лишь один из многих тысяч немецких детей, выросших без отца[35]). Райнер Фассбиндер эффектно использовал этот образ послевоенной немецкой женщины в фильме «Замужество Марии Браун» (1979 год). Главная героиня выгодно пользуется своей внешностью и энергичным цинизмом, несмотря на мольбы матери не делать ничего, «что может навредить ее душе». Однако Мария Фассбиндера несла бремя обиды и разочарования более позднего поколения, в то время как невымышленные женщины Германии 1945 года сталкивались с более насущными трудностями.

■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■ ■■ ■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■: «■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■… ■■■■■■■… ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■».

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■) ■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■ ■■ ■ ■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■.

■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■: «■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■? ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■, ■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■-■■■■■■ ■■■■■■■■■■?»

■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■, ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■, ■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■■■■■.

■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■. ■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■, ■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■. ■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■. ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■.

■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ (■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■) ■ ■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■. ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■ «■■■■■■■ ■■■■■■■■■» ■■■■■■■■ ■ ■■■■–■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■, ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ – ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■[36].

В одном только Берлине к концу 1945 года насчитывалось примерно 53 000 брошенных детей. Квиринальские сады в Риме ненадолго приобрели печальную известность как место сбора тысяч искалеченных, изуродованных и брошенных детей Италии. В освобожденной Чехословакии было 49 000 детей-сирот, в Нидерландах 60 000, в Польше ориентировочно 200 000 сирот, в Югославии, возможно, 300 000. Среди детей младшего возраста было немного евреев – пережили погромы и истребления военных лет в основном подростки. Во время освобождения Бухенвальда нашли живыми 800 детей, в Берген-Бельзен всего 500 человек, некоторые из них даже пережили марш смерти из Освенцима.

Одно дело – пережить войну, другое – пережить мир. Благодаря раннему и эффективному вмешательству вновь созданной Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (UNRRA)[37] и оккупационных армий союзников удалось избежать широкомасштабных эпидемий и неконтролируемого распространения инфекционных заболеваний. Память об азиатском гриппе, прокатившемся по Европе после Первой мировой войны, была еще свежа[38]. Но ситуация оставалась достаточно мрачной. Большая часть населения Вены 1945 года обходилась дневным пайком в 800 калорий, в Будапеште в декабре того же года паек официально составлял всего 556 калорий в день (дети в яслях получали 800). Во время голодной зимы 1944–1945 годов в Нидерландах (когда части страны уже были освобождены) калорийность недельного рациона в некоторых регионах упала ниже дневной нормы, рекомендованной экспедиционными силами союзников для солдат. Погибло 16 000 голландских граждан, в основном старики и дети.

В Германии, где средний рацион взрослого составлял 2445 калорий в день в 1940–1941 годах и 2078 калорий в 1943 году, он сократился до 1412 калорий в день в 1945–1946 годах. Но это всего лишь средний показатель. В июне 1945 года в американской зоне оккупации официальный дневной рацион «обычных» немецких потребителей (исключая привилегированные категории работников) составлял всего 860 калорий. Эти цифры придали печальное значение немецкой шутке военного времени: «Наслаждайся войной, мир будет ужасен». Ситуация была ненамного лучше в большей части Италии и несколько хуже в некоторых районах Югославии и Греции[39].

Проблема заключалась частично в уничтоженных фермах, частично в нарушении коммуникаций и главным образом в огромном количестве беспомощных, недееспособных иждивенцев, которых надо было кормить. Там, где европейские фермеры могли выращивать продукты питания, они не хотели их поставлять в города. Большинство европейских валют обесценились, и даже если бы были средства, чтобы платить крестьянам за продукты в твердой валюте, она их мало привлекала, так как покупать было нечего. Поэтому продукты появились на черном рынке, но по ценам, доступным только преступникам, богачам и оккупантам.

Люди голодали и заболевали. Одна треть населения греческого Пирея в 1945 году страдала трахомой[40] из-за острого дефицита витаминов. Во время вспышки дизентерии в Берлине в июле 1945 года, произошедшей из-за повреждения канализации и загрязнения воды, умирали 66 из 100 новорожденных. Политический советник США по Германии Роберт Мерфи сообщил в октябре 1945 года, что на железнодорожном вокзале Лертер в Берлине от истощения, недоедания и болезней ежедневно умирает в среднем десять человек. В британской зоне Берлина в декабре 1945 года смертность детей в возрасте до года составляла одну четверть. Кроме того, в том же месяце было зарегистрировано 1023 новых случая брюшного тифа и 2193 случая дифтерии.

Летом 1945 года, на протяжении многих недель после окончания войны, особенно в Берлине, существовала серьезная опасность вспышек заболеваний, вызванных разлагающимися трупами. В Варшаве каждый пятый болел туберкулезом. Этой болезнью, по сообщению властей Чехословакии, в январе 1946 года заразилась половина из 700 000 нуждающихся детей в стране. Дети по всей Европе страдали от «болезней бедняков», особенно от туберкулеза и рахита, а также пеллагры[41], дизентерии и лишая. Обратиться за помощью им было некуда. На 90 000 детей в освобожденной Варшаве приходилась всего одна больница на пятьдесят коек. Здоровые в целом дети умирали от нехватки молока (миллионы голов европейского скота были забиты во время боев в Южной и Восточной Европе в 1944–1945 годах), большинство хронически недоедали. Младенческая смертность в Вене летом 1945 года была почти в четыре раза выше, чем в 1938 году. Даже на относительно благополучных улицах западных городов дети голодали, а еда была строго нормирована.

Проблема питания, жилья, одежды и ухода осложнялась и усугублялась для пострадавшего гражданского населения Европы (и миллионов пленных солдат бывших стран «оси») уникальным масштабом кризиса беженцев. Это было что-то новое для Европы. Все войны меняют жизнь мирных жителей, уничтожая их земли и дома, нарушая коммуникации, забирая и убивая мужей, отцов, сыновей. Но во время Второй мировой войны государственная политика нанесла больший ущерб, чем вооруженный конфликт.

Сталин продолжал довоенную практику переселения целых народов на другой край Советской империи. С 1939 по 1941 год более миллиона человек депортировали на восток из занятой Советским Союзом Польши, Западной Украины и Прибалтики. В те же годы нацисты изгнали 750 000 польских крестьян на восток из Западной Польши, предлагая освободившиеся земли Volksdeutsche, этническим немцам из оккупированной Восточной Европы, которых пригласили «вернуться домой» в недавно расширившийся рейх. Это предложение привлекло около 120 000 балтийских немцев, еще 136 000 из занятой Советским Союзом Польши, 200 000 из Румынии и множество из других стран. Через несколько лет их всех также ожидала высылка. Таким образом, гитлеровскую политику расовых перемещений и геноцида на завоеванных Германией восточных землях следует понимать в прямой связи с проектом нацистов по возвращению в рейх всех немецких сообществ, широко разбросанных по Европе со времен Средневековья, и расселению их на территориях, отнятых у жертв. Немцы избавлялись от славян, истребляли евреев и привозили трудовых рабов с запада и востока.

■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■–■■■■ ■■■■■[42]. С отступлением армий «оси» процесс пошел вспять. Недавно переселенные немцы вместе с миллионами жителей старых немецких общин по всей Восточной Европе спасались бегством от Красной армии. К тем, кто смог благополучно добраться до Германии, присоединились несметные толпы других перемещенных лиц. Офицер британской армии Уильям Байфорд-Джонс так описал ситуацию в 1945 году:

«Обломки кораблекрушения! Женщины, лишившиеся мужей и детей, мужчины, лишившиеся жен, мужчины и женщины, лишившиеся домов и детей, семьи, потерявшие обширные фермы и поместья, магазины, винокурни, фабрики, мельницы, особняки. Там были и маленькие дети, которые шли сами по себе, неся какие-то узелки с жалкими бирками. Они каким-то образом потеряли матерей, или их матери умерли и были похоронены другими переселенцами где-то на обочине».

С востока шли прибалты, поляки, украинцы, казаки, венгры, румыны и другие. Кто-то просто бежал от ужасов войны, кто-то хотел скрыться на Западе от правления коммунистов. Репортер «Нью-Йорк Таймс» описал колонну из 24 000 казаков и их семей, двигавшуюся через Южную Австрию: «Они ничем принципиально не отличались от того, что художник мог бы изобразить во время Наполеоновских войн».

С Балкан прибыли не только этнические немцы, но и более 100 000 хорватов, осколки павшего фашистского режима Анте Павелича военного времени. Они спасались от гнева партизан Тито[43]. В Германии и Австрии, в дополнение к миллионам солдат вермахта, удерживаемых союзниками, и союзным солдатам, освобожденным из немецких лагерей для военнопленных, находилось много не-немцев, воевавших против союзников вместе с немцами или под немецким командованием. Среди них русские, украинцы и другие солдаты антисоветской армии генерала Андрея Власова, добровольцы Ваффен-СС из Норвегии, Нидерландов, Бельгии и Франции, бойцы немецких вспомогательных формирований, охранники концлагерей и другие, завербованные в Латвии, Хорватии, на Украине и повсюду. Все они имели веские причины бежать от советского возмездия.

Также здесь были только что освобожденные мужчины и женщины, завербованные нацистами для работы в Германии. Привезенные на немецкие фермы и фабрики со всего континента, они исчислялись миллионами, были разбросаны по всей Германии и аннексированным ею территориям, составляя в 1945 году самую крупную группу перемещенных нацистами лиц. Таким образом, вынужденная экономическая миграция была основным опытом Второй мировой войны для многих европейских граждан, в том числе для 280 000 итальянцев, насильственно переселенных в Германию их бывшим союзником после капитуляции Италии в сентябре 1943 года.

Большинство иностранных рабочих доставляли в Германию против воли, но не всех. Некоторые, застигнутые поражением Германии в мае 1945 года, находились там по собственной воле, подобно тем безработным голландцам, которые приняли предложения работать в нацистской Германии ранее 1939 года и остались там[44]. Даже смехотворная заработная плата немецких работодателей военного времени позволяла мужчинам и женщинам из Восточной Европы, с Балкан, из Франции и стран Бенилюкса жить лучше, чем дома. А советские рабочие (которых было свыше двух миллионов в Германии к сентябрю 1944 года), даже вывезенные в Германию насильно, не обязательно сожалели о своем положении. Например, одна из них, Елена Скрябина, вспоминала после войны: «Никто из них не жалуется на то, как немцы отправили их работать на немецкую промышленность. Для всех это была единственная возможность покинуть Советский Союз»[45].

Другая группа перемещенных лиц (выжившие в концлагерях) чувствовала себя совсем иначе. Их «преступления» были разнообразны: политическая или религиозная оппозиция нацизму или фашизму, вооруженное сопротивление, коллективное наказание за нападения на солдат или объекты вермахта, незначительные нарушения правил оккупации, настоящие или вымышленные преступные действия, нарушение нацистских расовых законов. Они выжили в лагерях, которые к концу войны были переполнены трупами и где кишели всевозможные болезни: дизентерия, туберкулез, дифтерия, брюшной тиф, сыпной тиф, бронхопневмония, гастроэнтерит, гангрена и многие другие. Но даже этим уцелевшим жилось лучше, чем евреям, которых систематически и массово уничтожали.

Евреев осталось немного. 40 % освобожденных умерли в течение нескольких недель после прибытия армий союзников. Их состояние было чем-то новым для западной медицины. Но выжившие евреи, как и миллионы других бездомных в Европе, попали в Германию. В Германии должны были располагаться учреждения и лагеря союзников, а в Восточной Европе все еще было небезопасно для евреев. После серии послевоенных погромов в Польше многие выжившие евреи уехали навсегда. 63 387 евреев прибыли в Германию из Польши только в период с июля по сентябрь 1946 года.

То, что происходило в 1945 году и продолжалось не менее года, было, по сути, невиданным примером этнической чистки и перемещения населения. Отчасти это был итог «добровольного» этнического разделения. Например, оставшиеся в живых евреи покидали Польшу, где к ним относились враждебно и где было небезопасно, а итальянцы предпочитали покинуть полуостров Истрия, чтобы не жить под властью Югославии. Многие этнические меньшинства, которые сотрудничали с оккупационными войсками (итальянцы в Югославии, венгры в Северной Трансильвании, оккупированной Венгрией и вернувшейся под власть Румынии, украинцы на западе СССР и т. д.), навсегда бежали с отступающим вермахтом, чтобы избежать возмездия со стороны местного большинства или наступающей Красной армии. Их отъезд, возможно, не был юридически предписан или силой навязан местными властями, но у них не было выбора.

Однако на других территориях официальная политика действовала задолго до окончания войны. Начали ее, конечно, немцы, с выселения и геноцида евреев и массового изгнания поляков и других славянских народов. Под эгидой Германии между 1939 и 1943 годами румыны и венгры перемещались туда и обратно через новые линии границ в спорной Трансильвании. Советские власти, в свою очередь, организовали серию принудительных обменов населением между Украиной и Польшей. Миллион поляков бежали или были изгнаны из своих домов на территории современной Западной Украины, в то время как полмиллиона украинцев уехали из Польши в Советский Союз в период с октября 1944 года по июнь 1946 года. В течение нескольких месяцев некогда смешанный регион с разнообразием религий, языков и общин превратился в две отдельные, моноэтнические территории.

Болгария передала Турции 160 000 турок. Чехословакия по соглашению с Венгрией от февраля 1946 года обменяла 120 000 словаков, проживавших в Венгрии, на эквивалентное количество венгров из общин к северу от Дуная в Словакии. Другие обмены такого рода имели место между Польшей и Литвой и между Чехословакией и Советским Союзом. 400 000 человек из Южной Югославии были перемещены на север, чтобы занять место 600 000 уехавших немцев и итальянцев. Здесь, как и везде, мнением перемещаемого населения никто не интересовался. Но самой большой пострадавшей группой были немцы.

Немцы Восточной Европы, вероятно, в любом случае бежали бы на Запад. К 1945 году их не хотели видеть в странах, где многие сотни лет жили их семьи. Наблюдая искреннее народное желание наказать местных немцев за ужасы войны и оккупации и использование этих настроений послевоенными правительствами, немецкоязычные общины Югославии, Венгрии, Чехословакии, Польши, Прибалтики и западной части Советского Союза понимали, что обречены.

Как бы то ни было, им не оставили выбора. Еще в 1942 году англичане в частном порядке согласились с просьбами чехов о послевоенном переселении судетских немцев, и через год русские и американцы присоединились к ним. 19 мая 1945 года президент Чехословакии Эдвард Бенеш издал указ следующего содержания: «Мы решили раз и навсегда устранить немецкую проблему в нашей республике»[46]. Немцы (а также венгры и другие «предатели») должны были передать свое имущество под контроль государства. В июне 1945 года их земли были экспроприированы, а 2 августа того же года они потеряли чехословацкое гражданство. Почти три миллиона немцев, большинство из чешской Судетской области, были изгнаны в Германию в последующие восемнадцать месяцев. Около 267 000 человек погибли в процессе изгнания. Если в 1930 году немцы составляли 29 % населения Богемии и Моравии, то по переписи 1950 года осталось всего 1,8 %.