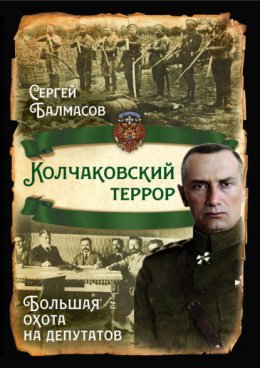

Колчаковский террор. Большая охота на депутатов

Русская история

© Балмасов С.С., 2025

© ООО «Издательство Родина», 2025

Предисловие

За последние 30 лет по теме гражданской войны было выпущено много трудов. Преимущественно они прославляют противников большевиков, игнорируя связанный с ними негатив и демонизируя все имеющее отношение к Советской власти.

Параллельно наблюдается повторение одних авторов другими, видимо, за оскудением нетронутых тем, что демонстрирует конечную тупиковость подобных исследований. Ведь на выражении восторга невозможно бесконечно создавать что-то новое.

Исключений немного. Их в том числе демонстрируют А. Ганин и Р. Гагкуев, объективно исследующие малоизвестные факты.

Тема же белого террора оставалась слабоизученной. И за всю советскую и постсоветскую эпоху «завесу тайны» здесь приоткрыл в основном И. С. Ратьковский. В общем же серьезных трудов по данной теме очень мало, в результате для многих он предстает каким-то мифом.

Поэтому сегодня популярны следующие точки зрения:

1. «Белого террора не было, его выдумали большевики для очернения героев Белого движения»;

2. «Белый террор был лишь ответом на террор красный»;

3. «Белый террор по масштабам гораздо меньше красного и не был организованным как у красных».

Данная де книга и продолжающая ее серия скорректируют подобные утверждения.

Причем тема «белогвардейской охоты на Учредительное Собрание» особенно выделяется. Ведь ранее репрессии против членов всероссийского парламента со стороны противников большевиков полноценно не изучались. Были лишь отдельные и в основном «статейные» попытки описания трагедий некоторых из них.

Подчеркнем – речь идет о репрессиях против деятелей, которые должны были повести Россию по мирному пути после краха самодержавия…

До сих пор популярно утверждение, что за репрессиями против членов Учредительного Собрания стояли именно большевики, тогда как белогвардейцы представали его защитниками. Данная книга и ее продолжения скорректируют подобное мнение. А эти работы станут началом многочисленной серии по белому террору.

Автор же их не стремится «раз и навсегда закрыть» данную тему и будет благодарен желающим дополнить его изложение, укажет на возможные неточности и т. д. по электронной почте [email protected].

Для понимания ситуации, причин развития дальнейших событий в России и степени важности «учредительного» фактора кратко расскажем о ситуации, предшествующей белогвардейской охоте на всенародно избранных депутатов.

Уже на открытии Учредительного Собрания 5 января 1918 г. оно показало свою неработоспособность. Его депутаты смогли лишь национализировать землю, но были неспособны решить будущее страны, включая тему войны. И разгон Всероссийского парламента большевиками… лишь спас его от признания за ним политической импотентности.

Однако это событие сигнализировало о быстром скатывании страны в гражданскую войну. Ведь представители полярных по своим интересам сил тем самым показали неспособность решить ее проблемы мирными средствами. В этой борьбе депутатам Учредительного Собрания предстояло сыграть заметную роль.

Часть I

«Учредиловцы» и белые: от кооперации к соперничеству

Особого внимания заслуживает охота белогвардейцев за народными избранниками на востоке страны. На который во время гражданской войны приходится большая часть смертей «учредиловцев». Связано это было с установлением там наиболее жестких белогвардейских диктатур и с особенностями схватки за власть в стране. Так, центр противостояния большевикам сметился с Волги в 1918 г. в Омск, ставший роковым городом для членов Учредительного Собрания. Здесь менее чем за полгода погибли минимум пять его депутатов.

Подпольная работа «учредиловцев»

Защита Учредительного Собрания стала объединяющей темой против большевиков их противников – левых и правых. Так, по данным министра колчаковского правительства Г.К. Гинса, «На окраинах России возник… «Дальневосточный Комитет активной защиты Родины и Учредительного Собрания»[1]. Они рассчитывали сделать его оплотом антисоветского сопротивления.

Комитет создали «на добровольных началах из всех противников Советской власти» в феврале 1918 г. в Харбине участники и организаторы сопротивления установлению Советской власти в декабре 1917 г. в Иркутске бывшие комиссары Временного правительства по Иркутской губернии И.А. Лавров и по Дальневосточному региону А.Н. Русанов, полковники Никитин и Скипетров[2]. Они создавали при комитете белогвардейские формирования, финансировали отряд есаула Г. М. Семёнова.

По данным полковника Л.Д. Василенко, агенты и влияние «Дальневосточного комитета» на Омск, Петропавловск и сибирское казачество шли в мае 1918 г. через китайский город Чугучак в Синьцзяне и Семипалатинск[3].

Однако борьба против большевиков на теме «защиты Всероссийского парламента» сразу не задалась. Представители полярных политических сил – либерально-демократические элементы и ярые монархисты – прежде всего схватились из-за дележа миража власти и денег друг с другом. И с самого начала вместо работы получился крыловский «квартет».

Так, пошли трения между подчинёнными Никитина, главой военного отдела комитета Семёновым и начальником харбинского добровольческого отряда полковником Н.В. Орловым по вопросу создания подразделений и их «нерационального» использования.

Ссора усилилась после фронтовых неудач. Чему способствовал конфликт Орлова и Семенова с генералом Самойловым, начальником охранной стражи КВЖД, ярым монархистом, противником идеи Учредительного Собрания.

Замена Самойлова генералом М.М. Плешковым не устранила трений в организации. Что проявилось при попытке объединения семеновцев, орловцев и калмыковцев (бойцы И.Д. Калмыкова, избранного 31 января 1918 г. уссурийским атаманом).

Политики также не нашли общего языка относительно создания антисоветской коалиции. На что влияли и представители финансовых кругов. Часть их обратила свои взоры к членам альтернативного Временного правительства автономной Сибири (ВПАС) и членам Сибирской областной думы (СОД), бежавших в Харбин из Томска. Некоторые из них были «учредиловцами», эсерами (социалисты-революционеры), но при этом противостояли Комитету, выступавшему от их имени.

Наблюдавшие эту трагикомедию борьбы за незавоеванную власть иностранцы командировали к «защитникам Учредительного Собрания» для наведения порядка Колчака, «находившегося на службе у британской короны»[4].

Но его атаманы признавать не хотели. Тогда при посредничестве консулов западных стран эсеры из ВПАС и СОД предложили план создания правыми и левыми единого правительства. Однако эти намерения провалились из-за взаимных опасений амбиций на власть. Защитники Всероссийского парламента, не имевшие в своем Комитете ни одного его члена, опасались «учредиловцев» из СОД.

В свою очередь, после удаления из «Комитета» левых генерал-лейтенантом Д.Л. Хорватом и адвокатом кадетом В.И. Александровым эсеры, включая «учредиловцев», увидели в этом попытку «правых» захватить власть[5].

Однако наличие подобных организаций демонстрировало популярность в стране «идеи народоправства». Причем на выборах в Учредительное Собрание в конце 1917 – начале 1918 гг. эсеры получили 1-е место, а в некоторых сибирских губерниях за них голосовали более 85 процентов избирателей.

Самые авторитетные и активные местные «учредиловцы» – М. Линдберг, Б. Марков, П. Михайлов, Н. Фомин – сыграли огромную роль в объединении противников Советской власти и подготовке её свержения в западной Сибири. В феврале 1918 г. они, освобождённые большевиками после попытки защитить Всероссийский парламент, отправились в Томск. Финансовую поддержку и прикрытие заговорщиков обеспечила кооперация, объединявшая производителей продукции и торговцев[6].

Член Западно-Сибирского комиссариата ВПАС Павел Михайлов под видом работника кооператива «Закупсбыт» разъезжал по Сибири, координируя деятельность подпольщиков. Михаил Линдберг и Борис Марков готовили восстание в городах Томской губернии, в Енисейской – Нил Фомин[7].

Особую опасность для большевиков представлял заключенный благодаря гибкости сторон союз эсеров и офицеров. Видный белогвардеец Б. Филимонов писал: «Полковник Гришин-Алмазов (один из руководителей антисоветского подполья – ред.) с членом Учредительного Собрания П. Михайловым изъездил при большевиках города Сибири, внес систему и единство в кустарно создавшиеся офицерские организации. Оба, не покладая рук, работали, найдя примиряющую линию, привлекая эсеров и правых»[8].

Таким образом, П. Михайлов стал одним из творцов объединения противников большевиков и свержения большевиков на востоке России.

Однако сделать это было непросто. Так, когда Гришин приехал в Омск в военную организацию П.П. Иванова (Ринова), подчинившуюся единому подпольному «Центральному штабу» и ориентировавшуюся на упомянутый выше Дальневосточный «проучредительный комитет, он обнаружил «нешуточные страсти» среди заговорщиков. Офицеры с возмущением рассказывали ему, как на их вопрос: «Кто станет у власти после переворота?» – им отвечали: «спросите эсеров»[9].

Тем временем по данным Б. Филимонова «большевики охотились за Гришиным и Михайловым. Требовалось немало смелости, а еще больше – такта (в работе – ред.) ввиду разнородности политических целей организаций»[10].

Одновременно весной 1918 г. центральный штаб Западно-Сибирского Комиссариата в Ново-Николаевске готовил антисоветское восстание «с участием Фомина, Б. Маркова, П. Михайлова и Гришина-Алмазова»[11].

В свою очередь, «учредиловец» Краковецкий[12], военный министр ВПАС, фактически возглавил подполье в Восточно-Сибирском комиссариате, координируя подготовку к восстанию и выезжал для этого в марте – апреле 1918 г. в Советскую Россию[13], где через капитана Коншина наладил связи с антибольшевистскими организациями и иностранными кураторами, готовившими мятежи против Советской власти – дипломатами-спецслужбистами – французскими штаб-офицерами генералом Лавернье и полковником Корбейлем, генконсулом Великобритании в России Брюсом Локкартом[14].

Одновременно Краковецкий выявил неспособность подполья захватить власть, поскольку работа находилась в зачаточном состоянии: боевые дружины эсеров годились для совершения терактов, но не для ведения боевых действий с Красной армией.

Также заговорщикам помешали китайские власти. Опасаясь ухудшения отношений с большевиками, они запретили создавать на своей территории русские боевые отряды[15].

Тогда Краковецкий оперативно создал у заговорщиков центральные военные штабы. Во главе такой организации в Томске он поставил своего знакомого прапорщика-эсера В.А. Смарен-Завинского, активно работавшего там с «учредиловцами» Марковым и П. Михайловым. В Иркутске аналогичную должность занял его приятель эсер-террорист Николай Калашников, заместитель Краковецкого, назначенного летом 1917 г. Керенским командовать Восточно-Сибирским военным округом[16].

При этом Краковецкий наладил подготовку мятежа с офицерами. Например, Л.Д. Василенко, помощник Гришина-Алмазова по центральному штабу, получал от Краковецкого и распространял директивы от связных, приезжавших из Харбина под видом торговцев, артистов[17].

В свою очередь, Г.М. Семёнов по просьбе Краковецкого делился иностранной финансовой «помощью» с эсеровским подпольем.

«Учредиловцы» свергают Советскую власть в Сибири

Начало выступления ускорил мятеж Чехословацкого корпуса (Легиона) 26 мая 1918 г. Его военнослужащие, бывшие солдаты и офицеры австро-венгерской армии, плененные русскими войсками в Первую мировую войну, в 1918 г. готовились отправиться на Западный фронт воевать против стран Германского блока.

Их на это во многом сподвигли белогвардейцы и спецслужбы стран Антанты, используя сделанные «красными» ошибки. В ход пошли слухи, что «по заданию вековых угнетателей чехов немцев и австрийцев» большевики хотят их разоружить и расстрелять чехословацких офицеров. Чему способствовали произошедшие инциденты легионеров и красногвардейцами – немцами и венграми.

Причем, видя усилившуюся в результате враждебность чехов, большевики рассматривали возможность разоружения легионеров, опасаясь их восстания. Такие опасения подкреплялись усилением подрывной работой британских и французских спецслужб, готовивших против Советской власти заговоры в Закавказье, Закаспии, на севере страны и даже в столице (заговор «Трех послов»).

Причем британцы наладили связи с местным антисоветским подпольем и с Чехкорпусом. Командование которого, в свою очередь, также тесно контактировало с заговорщиками.

Причем именно Чехкорпус стал локомотивом мятежа. 25 мая русские заговорщики и легионеры выступили на территории от Пензы до Владивостока. Причем переворот «В Ново-Николаевске в ночь с 25 на 26 мая окончился в 40 минут»[18]. Согласно эсеровской газете «Сибирская мысль» от 31 мая 1918 г., его взял «наш отряд совместно с чехословаками. Большинство комиссаров арестовано при помощи населения. В Ново-Николаевске идут торжественные многолюдные манифестации».

Схожая ситуация наблюдалась и в других сибирских городах. Причем по данным «красных», в свержении Советской власти в Томской губернии отличились «учредиловцы». Так, «25 мая, по приказу генерала Гайды и эсера Фомина чехословаки заняли Мариинск, Ново-Николаевск,. а затем один город за другим…[19]»

Член Учредительного Собрания Е.Е. Колосов писал, что Фомин, «можно сказать, организовал переворот, принимая в нем непосредственное очень крупное участие[20]».

И где «учредиловские» лидеры эсеров были особенно сильны, большевиков оперативно громили как в Ново-Николаевске.

Причем Фомин признал: «Перевороту исключительно сочувствовала сибирская кооперация. Первые дни после свержения большевиков в Ново-Николаевске в местных торгово-промышленных кругах популярной была острота: «Власть в Сибири пришла к Закупсбыту» (одна из ведущих сибирских кооперативных организаций)[21].

Однако в Томске, одном из ключевых городов, вечером в 9 часов 27 мая арестовали Маркова и Михайлова в доме № 3 по Ярлыковской улице среди девяти лидеров губернского и Всесибирского Краевого Комитета эсеров» и подлежали как мятежники расстрелу. Им грозил самосуд. Однако утром 31 мая началось восстание вшееся антисоветское выступление и после бегства красных из Томска их освободили[22].

В тот же день Марков и Михайлов обратились «К населению Томска о свержении большевистской власти», подписавшись «комиссарами Временного Сибирского правительства (ВСП).

Командующий белогвардейскими войсками Томского района полковник Василенко указал: «Власть в городе до восстановления выборных демократических учреждений переходит назначенному ВСП Комиссариату (преимущественно «учредиловцы») Западной Сибири (ЗСК). Комиссариатом предоставлены широкие полномочия по установлению порядка и охране войсковым начальникам…»[23].

Сами эсеры сообщили в газете «Сибирская мысль» 31 мая 1918 г.: «Власть перешла Сибирскому правительству, созданному разогнанной большевиками Сибирской Областной Думой. Всех стоящих на защите Учредительного Собрания и местных самоуправлений, получивших и не получивших оружия – просим обязательно зарегистрироваться в клубе партии эсеров, Почтамптская, 28. (Их) Боевым дружинам явиться туда же до… 10 часов утра 1 июня».

Здесь же размещена передовица «Переворот 31 мая», заканчивающаяся символично: «Да здравствует Учредительное Собрание! Да здравствует Автономная Сибирь!»

В свою очередь, начальник гарнизона Томска Петров и комиссар ВСП при нем Перелешин 1 июня 1918 г. свое воззвание «Товарищи братья фронтовики и солдаты!» завершили призывом: «Все как один на защиту родной страны и Сибирского Учредительного Собрания и В. С. П.»[24].

О степени влияния на ситуацию «учредиловцев» после переворота свидетельствует объявление ВСП: «З. С. К. и его уполномоченные («учредиловцы» П. Михайлов, Марков, Линдберг и видный эсер В. Сидоров), «организует местные губернские, уездные и городские комиссариаты. Их обязанность – восстановление органов местного самоуправления в законно избранном их составе и производство выборов на основании существующего избирательного закона в местностях, где их не было. По возобновлении работ демократических органов самоуправления комиссариаты немедленно передадут им полноту местной власти.

ЗСК до распоряжения областного правительства объединяет деятельность органов народного самоуправления и госучреждений и направляет их работу: Управления путей сообщения, почт и телеграфов и пр. Западной Сибири. Задача его – создание правильно организованной военной силы, достаточной для утверждения народовластия, охраны жизни и достояний граждан от покушений врагов демократического строя извне и изнутри. Законодательные мероприятия входят в компетенцию лишь Сибирской областной думы», 1 июня 1918 г.[25]

Далее благодаря П. Михайлову были созданы следственные комиссии. Им поручили вести расследования, обыски, выемки и аресты[26].

Тем временем мятежники 8 июня 1918 г. захватили Омск. Вскоре Западная Сибирь благодаря взаимодействию военных и подпольщиков-«учредиловцев» оказалась в руках повстанцев. Против этой «спайки» большевики были бессильны.

Впрочем, потерпев поражение, они не были разгромлены. Поэтому такая спайка требовала сохранения.

Одновременно благодаря участию в восстании отношения членов Учредительного Собрания с чехами стали доверительными. В то время как одни их представители – Б. Марков, П. Михайлов, Н. Фомин и другие свергали Советскую власть в Сибири, сыграв выдающуюся роль в изгнании «красных», другие, сплотившись вокруг КОМУЧ, активно боролись против большевиков на Волге. И везде это происходило бок о бок с чехами.

Это отразится на последующем развитии событий.

Создание органов антисоветской власти

Далее в условиях затягивающейся войны повстанцам было необходимо противопоставить красным эффективное государственное строительство. Без чего победить было невозможно. Ведь поединок шел не только на поле боя, но и на управленческом поприще.

И в этом важную роль сыграли по словам полковника Б. Филимонова «эмиссары ВСП, «учредиловцы», занявшие видные посты во власти освобожденных районов». Особенно отличился в создании антисоветских органов власти в Омске в июне 1918 г. «Павел Михайлов, бледный человек с горящими глазами. Он работал день и ночь. Немедленно созвал совещание (по ЗСК – ред.) из общественных деятелей, приступил к формированию отделов управления… (будущих министерств)[27]».

Причем эту работу по созданию органов власти «учредиловцы» начали еще до разгрома большевиков в Западной Сибири. За основу взяли 11 отделов подпольного эсеровского штаба ЗСК[28], созданного в Ново-Николаевске Фоминым.

Последний по степени активности и результативности работы был «конкурентом» Михайлова, хотя соперничества у них не было. Так, 30 мая с участием Фомина здесь состоялось заседание «Совета при уполномоченных ВСП»[29].

1 июня ЗСК заработал официально, руководимый членами Учредительного Собрания Фоминым, Линдбергом, Марковым, Михайловым[30] и Омельковым[31], фактически управлявших тогда антисоветским государственным строительством в Сибири.

Основной тон задавал П. Михайлов, остро критикуемый за его работу в ВСП Г.К. Гинсом и другими «правыми» министрами, приведенными «за ручку» во власть Гришиным-Алмазовым «на всё готовое».

Несмотря на указания белогвардейских историков, видимо, списанные у самого Гинса относительно его участия в антисоветском подполье, доказательств этого не обнаружено в отличие от Фомина, Маркова и П. Михайлова. Чьи заслуги в антисоветской борьбе и строительстве органов управления оценили сражавшиеся на фронте белые командиры вроде Б. Филимонова.

Сибирская областная дума, ВСП и «учредительная» идея

С самого начала захватившие власть заявили о намерении предоставить ее Учредительному Собранию: «В. С. П. в своем первом программном документе – «Декларации о государственной самостоятельности Сибири» от 4 июля (1918 г. – ред.) связало свое существование с Сибирской Областной Думой[32] (СОД, региональный парламент – ред.)… Далее оно своим священным долгом объявило скорейший созыв Всесибирского Учредительного Собрания»[33].

И это не случайно – тогда идея его возрождения буквально витала в воздухе. И не только в Сибири, но и на Урале. Так, после ухода красных в Челябинске начались «митинги с участием местных земцев, кооператоров. Все говорят об Учредительном собрании»[34].

Это ясно показывает роль и вес «учредиловцев» в тогдашнем антисоветском управлении.

Однако включенные в ВСП Гришиным-Алмазовым «правые» стали мешать «учредиловцам», тормозя созыв Сибирской Думы, видя в ней конкурента на управление. Они хотели получить всю власть, и исполнительную, и законодательную.

При этом ВСП не отказалось от идеи «скорейшего созыва Учредительного Собрания»[35], хотя и не делало в этом направлении реальных шагов. Это отталкивало от него сибиряков.

В первые недели после свержения большевиков представители разных антисоветских сил ладили между собой. Однако отдаление общей угрозы вызвало обострение их борьбы за власть. Об этом свидетельствует «Резолюция № 40», направленная уполномоченными ВСП Марковым, Сидоровым и Линдбергом: «Рассмотрев 26 июня телеграмму начштаба в связи с приговором Семипалатинской и ближайших станиц, Западно-Сибирский Комиссариат и министр юстиции считают изоляцию большевиков достаточной мерой для их обезвреживания. И, выражая уверенность, что казачество располагает достаточной силой для полного их разгрома, не находит возможным разрешить военно-полевые суды, отмененные в марте 1917 г., и подтверждает обязанность немедленно ввести в жизнь переданное по телеграфу положение о следственных комиссиях[36].

Премьер ВСП П.В. Вологодский, в свою очередь, писал, что в июле 1918 г. товарищ (заместитель) главы МВД «П.Я. Михайлов говорил мне об авантюристских (реально бонапартистских – ред.) наклонностях Гришина-Алмазова»[37].

Столь резкое изменение их отношений вызвал дележ власти. Боевая дружба и «спайка» левых и правых антибольшевиков, благодаря которой рухнула Советская власть, исчезла.

Основные тернии начались по организации военного управления в июне 1918 г. По данным Б. Филимонова, «Относительно военного отдела (будущего военного министерства – ред.) согласились не сразу. В начале на должность заведующего этим отделом выдвинули члена Учредительного Собрания Фомина. Стали обсуждать, может ли штатский стоять во главе столь важного отдела (несмотря на отсутствие военного образования, продемонстрированные им навыки в свержении большевиков в Томской губернии говорили в пользу подобного назначения – ред.), и следует ли отделять военный отдел от штаба командующего армией»[38].

Гинс настаивал на необходимости разделения этих должностей (в мирное время это было правильно, но в период войны, когда требовалась оперативность работы и концентрация ресурсов в одних руках, по данному вопросу могли быть иные мнения – ред.). Фомин и П. Михайлов высказались за совмещение, но их доводы для Гинса были не убедительны.

Гришин-Алмазов предъявлял П. Михайлову ультимативное требование. Должности управляющего военным отделом и командующего армией совместили»[39].

Учитывая демократизм «учредиловцев» и неприятие ими диктатуры, к которой вело подобное объединение должностей, предположим, что эсеры подчинились вынужденно, желая сохранить единство управления и под давлением грубой силы.

В результате военные возвысились и «было положено начало зависимости гражданской власти от военной»[40], что во многом и привело Белое движение к печальным итогам.

Гришин-Алмазов метил в сибирские бонопарты и вчерашние союзники-«учредиловцы» стали для него конкурентами на власть. Однако они всячески пытались сохранить с ним союз, тогда как их оппонент открыто заявил о невозможности осуществления в условиях гражданской войны идей «народоправства».

Отношения между «левыми» и «правыми» накалилась уже в начале июля 1918 г. Противники эсеров в попытке захвата власти не дождались даже полного разгрома красных в Западной Сибири.

Так, приехав 2 июля 1918 г. в Омск, «учредиловец» Е.Е. Колосов встретил там Фомина, «приехавшего с фронта из-под Нижнеудинска и после доклада совету министров о текущих делах (как уполномоченный премьер-министра) должен был вернуться туда, к Иркутску. Нил Валерьянович доложил и о начавших там обнаруживаться настроениях.

На заседании из министров отсутствовал Гришин-Алмазов, на встречу с которым он особенно рассчитывал. Вместо него пришел начальник его штаба полковник Белов, «Виттенкопф»… Уже чувствовалось, что власть надо искать здесь, в кругах, представляемых «Беловым».

На докладе Фомин, глядя на Белова с характерным для него наклоном головы, сказал: «обращаю внимание, что в армии Пепеляева есть люди, говорящие: перевешаем сначала большевиков, а потом членов Временного правительства».

Белов старательно что-то записывал себе в книжку, видимо, для доклада Гришину-Алмазову. Остальные слушали молча, некоторые делая вид, что не слышат, что говорит Фомин, на лицах скользило выражение легкой досады на человека, допустившего нетактичность. После доклада Белов произнес несколько незначительных слов, а потом долго и нудно колесил вокруг да около поднятого вопроса, Гинс, мастер на такие операции. Ясно было, что он на стороне Белова. Он, вероятно, знал, что его-то вешать не будут. Спокойным за себя был и Михайлов (И.А., один из противников эсеров – ред.)

Не знаю, были ли приняты постановления по докладу Фомина… На следующее заседание, где он вторично выступал, меня уже не пустили. Протестовал против моего присутствия Михайлов И. А.… Переворот в Сибири… обнаружил, что реакция лучше подготовлена к захвату власти, чем демократия»[41].

Заметим, что при дележе портфелей «учредиловцы», несмотря на свои заслуги в борьбе с большевизмом, не получили ни одного министерского поста.

Это объяснялось тем, что, едва организовав власть в Омске после ухода красных, они отправились на фронт как «контролеры» правительства. «Для борьбы с беззаконием у военных новая сибирская власть, по революционной традиции, пыталась назначать комиссаров, уполномоченных при чехословацких командующих фронтами (Фомин при Гайде, Михайлов при Гусарике, командующем Барнаульским фронтом)…[42]»

Причем белогвардейский историк Мельгунов укоряет их, что своим присутствием на таких должностях они словно «санкционировали» массовые расстрелы чехами пленных красных. И обвиняет того же Фомина в неприянтии мер. Он писал: на станции Посольская под Иркутском в плен попали помощник Гайды полковник Ушаков и его адъютант-чех, убитые красными. «В этот момент прибыла партия пленных. Гайда сказал: «Под пулемет». Пленных, где было много мадьяр, немедленно расстреляли»[43].

Мельгунов подчеркивает: «Уполномоченным Правительства при I Средне-Сибирском корпусе (а не при Гайде – ред.) был эсер Фомин. Падает ли на него ответственность за этот эксцесс?[44]»

Поскольку Фомин ничего ответить не может, сделаем это за него: не падает, поскольку, по признанию Г.К. Гинса, 24 июля 1918 г. должности уполномоченных правительство ликвидировало. Ушаков же погиб 17 августа[45].

Впрочем, и сам Мельгунов признает несерьезность подобных обвинений: «что могли сделать комиссары правительства с самовластным начальником Гайдой, легко и массово расстреливавшего пленных мадьяр»[46]?

А пока в Омске нарастала борьба за власть, в сибирской провинции нашлись желающие поспекулировать «учредительной» идеей. Так, капитан Сатунин 14 июля 1918 г. объявил в селе Уллях Алтайской губернии от имени Сибирского правительства республику и ввел военное положение до Учредительного Собрания»[47]. Тем самым он прикрывал свое стремление бесконтрольно править в занимаемых им местностях и одновременно пытаясь оградить себя от недовольства местного населения.

Однако вскоре его освободили, и он продолжил подобными мерами бороться против несогласных с белогвардейцами, уже не прикрываясь Учредительным Собранием. И опять ничем серьезным для него это не кончилось. Счеты с ним свели в момент краха колчаковщины по одним данным красные, по другим – мятежники его же отряда.

Свои самочинные действия прикрывали Учредительным Собранием и атаманы. Так, в апреле 1918 г. на объявил о создании Временного Забайкальского правительства Г.М. Семёнов. Оно и сам Семёнов провозгласили скорейший созыв Сибирского Учредительного собрания, заявив: «не за горами Сибирское Учредительное собрание. Свободно избранное, оно выявит волю и ожидания сибиряков»[48].

Атаман Гамов же обещал сдать власть Всероссийскому Учредительному собранию. А в своих обращениях к населению атаман Калмыков заявлял, что борется с красными с целью доведения России до Учредительного собрания[49].

«Правые антибольшевики» против «левых антибольшевиков»

Таким образом «учредиловцы» недолго праздновали победу. Её оспорили претенденты «на всё готовое» «справа». С подачи военных из разных нор повылезали гинсы, почти ничего для не сделавшие для борьбы с большевиками, чтобы воспользоваться плодами чужих трудов. Они понадобились милитаристам, чтобы выдавить эсеров из власти. Атаку «учредиловцев» организовали полковники Гришин-Алмазов и Иванов-Ринов.

Они не могли терпеть даже номинального их присутствия эсеров во власти и стремились вытеснить их даже с постов уполномоченных правительства – почетных, но не дававших реальной силы. Это положение не могло исправить и назначение П. Михайлова товарищем министра внутренних дел. Оно было слишком ничтожным, чтобы влиять на ситуацию и бороться против военных, обладавших реальной силой.

«Правые» против «уполномоченных»

Выразитель интересов правых Г.К. Гинс фактически признал, что именно они инициировали начали «войну» в антисоветском лагере. Поводом для этого, по его данным, стало то, что Б. Марков в июле 1918 г. добивался командировки в Самару (столицу Комитета Учредительного Собрания или КОМУЧ, организовавшего борьбу против большевиков на Волге) за казенный счет, но, не получив желаемого, отправился туда на партийные (эсеровские) средства.

Воспользовавшись этим, 24 июля 1918 г. правые министры ликвидировали должности «уполномоченных, шнырявших по Сибири с партийными директивами, выдававших себя за агентов омской власти (они и были таковыми – ред.) и только компрометировавших ее (Гинс не разъясняет, как именно – ред.)… Марков сейчас же получил в Самаре официальное положение. Ему поручили заведовать всеми делами Сибири, и он принял, таким образом, участие во всех выступлениях и происках против омской власти[50]».

Опять же Гинс не поясняет, в чем это проявлялось. Следуя его логике, Маркову следовало уподобиться большинству своих коллег, под давлением «правых» и левых воздержавшихся от участия в борьбе, наплевав на своих избирателей.

Заседание КОМУЧ в Самаре. 1918 г. Госкатолог РФ

Напротив, при сохранении за Марковым поста уполномоченного у него не было бы оснований действовать против Сибирского правительства, фактически развязавшего против выдавливаемых правыми «учредиловцев» из власти войну. Что имело крайне вредные для ведения антисоветской борьбы последствия.

Так, правительственные уполномоченные играли важную роль по налаживанию взаимодействия белогвардейцев с иностранными державами. Причем 17 июля, накануне упразднения своей должности Фомин заявил о намерении «учредиловцев» сохранить союзнические отношения со странами Антанты и бороться против Германии и её сателлитов до достижения полной победы[51].

Не это ли апеллирование к иностранцам реально спровоцировало изгнание «учредиловцев» от власти? Ибо, наладив связи с ними, они становились малоуязвимыми для атак своих нелегитимных правых оппонентов, которых российское население не выбирало своими представителями.

В любом случае, отставка Фомина и Ко заставила иностранцев насторожиться относительно того, куда ведут страну правые.

Тем временем противники «учредиловцев» занявшись товарищем министра внутренних дел П. Михайловым. Который, по словам Гинса, в этой должности «содействовал агентам Самары в Сибири для подготовки нового созыва Сибирской Областной Думы, например, Брушвиту, говорил с ним по прямому проводу и скрывал эти переговоры. Это стало известно, его уволили»[52] (август 1918 г.)

Подобные действия правых понятны – они, не обладая народной поддержкой, избавлялись от «учредиловцев», опасных конкурентов на власть, избранных населением.

Такими же соображениями руководствовались «антисоциалисты», объявляя региональный парламент, Сибирскую областную думу, враждебным органом.

Далее в борьбе против народных избранников «правые» использовали административные рычаги, обвиняя их в финансовой нечистоплотности и прочих препятствующих работе в правительстве грехах. Так, Гинс пустил сплетни, якобы рассказанные ему главой МВД. По его данным, «Крутовской как начальник Михайлова рассказал о мании величия, которой страдал этот, казалось, скромный социалист-революционер.

Будучи неудовлетворен званием товарища министра, он присвоил себе титул «первого» товарища (вопрос, почему это игнорировало его начальство – ред.), завел себе такую свиту и охрану, что после его отставки понадобилась чуть не целая комиссия для ликвидации всех счетов и ревизии расходов Михайлова[53].

А это минус самому «юмористу» Крутовскому и руководству правительства в целом, позволивших так себя вести какому-то «заму». Однако оговоримся, что Гинс не подтверждает свои заявления документально.

Заметим, что самовольное расходование государственных средств в высших правительственных органах невозможно без ведома «сверху».

А вот другой пассаж, в котором министр продолжает жаловаться Гинсу на своего неукротимого «зама»: «…Однажды я пошел купаться. Меня не пускают. Почему? «Здесь сейчас будут купаться товарищ министра».

Из купальни в это время изгоняли «простонародную» публику, выходившую с такими ругательствами, что Крутовской побоялся сказать, что он сам министр»[54].

И тем самым он снова подчеркнул свою ничтожность как начальник и управленец. Но оговоримся – если верить на слово сплетнику Гинсу. Впрочем, подобным грешат многие авторы мемуаров, обеляющие себя и очерняющие своих политических противников.

Разумеется, исключить появление подобных заявлений от Крутовского нельзя – он мог подыграть «правым» в устранении П. Михайлова как конкурента на министерский пост, невзирая на принадлежность обоих к эсерам.

В любом случае, показательно, что противник социалистов Гинс уверен в правдивости якобы сказанных эсером слов в отношении своего однопартийца. Но даже если им поверить обоим, то Крутовский, человек с огромным политическим стажем, должен был понимать, что, ослабляя социалистов в правительстве, в условиях обострения борьбы за власть он одновременно рубит сук и под самим собой.

Что же касается Михайлова, то он уже не может ответить на пасквиль Гинса, погибнув до его появления.

Причем подобная «традиция» «не отвечать за слова» отмечается у Гинса и далее: «Негодование Сибирского правительства по поводу «помпы» Михайлова было искренним. Ведь само оно не решалось назначать себе жалования, способного окупить расходы, жило в вагонах (занимая порой целые составы, необходимые фронту – ред.) и окружило себя простотой и доступностью, какими может обладать только действительно демократическая, народная власть (! – ред.). Один только Патушинский (министр юстиции ВСП – ред.) понимал Михайлова (намек на их «эсеровскую» близость – ред.), т. к. сам имел адъютантов и грешил по части «помпы»[55].

Однако позволим усомниться в «аскетичности» белогвардейских министров-«бессребренников». Вопрос – кто же тогда оплачивал многочисленные кутежи министров, описанные в их же воспоминаниях и дневниках, включая П.В. Вологодского? Из этих же источников следует, что премьер и его подчиненные жили не только в вагонах, но и особняках. И достучаться до них, по свидетельствам простых сибиряков, было непросто.

Так, у Петра Васильевича, судя по его дневниковым записям, был в Омске дом, о размерах которого можно судить по тому, что в его парадной дежурили во время восстаний 1918 и 1919 гг. несколько милиционеров. И даже в критический для белогвардейцев «иркутский» период в конце 1919 г. он занимал солидную по меркам дефицита жилья гражданской войны двухкомнатную квартиру.

Иными словами, высшие представители «белой» власти жили в комфорте, и при этом пытались «повесить» соответствующие претензии попавшим из «грязи в князи».

«Наследство» П. Михайлова

Заметим, однако, что проигравшие «учредиловцы» оставили в наследство белому Омску неприятный сюрприз в лице Яковлева – иркутского «губернатора из каторжников (наказан за членство в партии эсеров), в губернаторы попал при П. Михайлове (согласно Гинсу, он его продвинул на этот пост – ред.), а доверием пользовался и у Пепеляева (В.Н. – ред.)»[56].

Этот человек сыграет важную роль в развитии повстанческого движения в Сибири, в декабрьских событиях 1919 г. в Иркутске (вызвавших окончательный крах Колчака), и одновременно в судьбе своего «прародителя» Михайлова.

Почему «учредиловцы» снова лишились власти?

Итак, всего за каких-то два месяца сбросившие (пусть и вместе с военными подпольщиками) большевиков «учредиловцев» выбросили из созданной ими же органов власти. Историк М.В. Шиловский задается в связи с этим вопросом: «Почему Западно-Сибирский комиссариат сошел с политической арены, а не продолжил свою деятельность подобно КОМУЧу, вовлекая в свою орбиту депутатов Учредительного Собрания, сибиряков: Шатилова, Колосова, Маркова, Омелькова, Е.М. Тимофеева, И.А. Шишарина, Фомина, Кроля и других?..[57]»

От себя также спросим – каким образом эти люди, имеющие чехословацкую поддержку, фактически определяющую тогдашнюю ситуацию в Сибири, так быстро «слили» результаты победы над большевиками?

Разгадка кажется простой… Как уже говорилось выше, «учредители» физически не могли игнорировать военных, вооруженных увесистой «дубинкой», при помощи которой те согласились «разбавить» свои ряды правыми элементами, выражавшими интересы крупных торгово-промышленников, казачества, и т. д.

Но с другой стороны эсеры чисто по-человечески не могли игнорировать того же Гришина-Алмазова, с которым они вместе, рискуя жизнями растили подполье и свергали большевиков…

Кроме того, в условиях продолжающейся борьбы с большевиками «учредители» не стали приносить её в жертву и бросать против правых свои боевые дружины. Тем более, что в первую очередь эти эсеры-«романтики» занимались не дележом портфелей, а добиванием сибирских красных. И пока они отсутствовали в Омске, «правые» заняли ключевые посты, а затем вообще выкинули их из власти.

Также, учитывая, сколько эсеров попали на важные правительственные должности, (включая порвавшего с этой партией Вологодского), предположим: «учредиловцы» сознательно уступили им первенство, подчиняясь партийной дисциплине.

И, будучи избраны во всероссийский парламент, который, казалось, вот-вот возьмет власть в свои руки (правление большевиков виделось непрочным и недолгим из-за их легкого сверженияв Сибири), они не стремились захватить «высокие» посты. Как народные избранники, вероятно, «учредители» считали, что автоматически являются её носителями как представители законодательной парламентской власти, предназначенной определить будущее страны.

Но какая бы версия не была верной, они ошиблись, поскольку их правые конкуренты, пользуясь пассивностью «учредиловцев», быстро захватили власть. Что вызвало столь выгодный большевикам раздор в антисоветском лагере.

Правая попытка ликвидации Сибирской областной думы

Война против «учредиловцев» не ограничилась правительством. Их оплотом в Сибири был местный парламент – Сибирская Областная Дума (СОД), разогнанный в январе 1918 г. большевиками, который они созвали заново, несмотря на сопротивление правых.

На фоне этого резко ухудшились и отношения между двумя центрами антисоветской власти – КОМУЧ и ВСП. Началась «холодная война» с взаимными задержками денег, железнодорожных грузов и т. п.

И вскоре после выдавливания из власти «учредиловцев» в Сибири 15 августа 1918 г. руководство КОМУЧ командировало туда их коллегу Гуревича «состоять» при СОД[58]. Он должен был оказывать ей «психологическую» поддержку для недопущения нанесения по ней следующего удара «правых» как «умалявшей их власть».

Силу и легитимность СОД придавало то, что «Автоматически в ее состав включался 21 член Учредительного Сибири от Сибири…[59]» из общего числа 47 депутатов. Это Баранцев Т.В., Буров К.С., Девизоров А.А., Евдокимов К.А., Инырев Д.И., Колосов Е.Е., Котельников Д.П., Кроль М.А. (не путать с кадетом Кролем Л. А.), Линдберг М.Я., Ломшаков В.А., Любимов Н.М., Марков Б., Михайлов П., Мухин А.Ф., Омельков М.Ф., Семенов Ф.Ф. (Лисиенко А.П.), Суханов А.С., Фомин Н.В., Шапошников А.И., Шатилов М.Б. и Шендриков С.Н.

Контролировали СОД эсеры-«учредиловцы». Не случайно, что Дума воспринималась многими «сибирским Учредительным Собранием». Ее наличие серьезно беспокоило «правых», опасавшихся создания на ее базе более влиятельного всероссийского представительного органа. Что осложняло положение их, не имевших легитимности, автоматически делая их претензии на власть ничтожными.

Соответственно правых требожила связь членов Думы с их «волжскими» коллегами, и их готовность поддержать КОМУЧ, где сконцентрировались многие члены Учредительного Собрания как «всероссийскую власть».

Кадеты против Сибирской областной думы

Против работы представительных органов власти выступили либералы-кадеты, активно боровшиеся против давления Николая II в 1907 г. на Государственную думу. Но спустя 11 лет они же стали в авангарде антипарламентской борьбы из-за своей непопулярности в Сибири, нежелание делиться властью, в расчете захватить ее с помощью военных силой. Этим и объясняется отказ кадетов и правых от предложения Сибирской областной думы в Томске 15 августа 1918 г. войти в неё на равных правах с социалистами[60].

Также они не желали «санкционировать своим присутствием притязания эсеров на власть». В частности, белогвардейцы возложили ответственность за сорванный с ними диалог на парламент, «отказавшийся» ввести в свой состав «цензовые элементы»[61] (проигравших на выборах в Учредительное Собрание представителей крупного бизнеса и кадетов, имевших в Сибири поддержку трех процентов населения).

Дескать, от сотрудничества с ними Дума отказалась еще в январе 1918 г., постановив формировать «однородное социалистическое правительство от энесов до большевиков». И потому-де «цензовики» не желали иметь с ней дел»[62].

Однако эсеры были не против разделить с «цензовиками» власть. Так, крупные торгово-промышленники в июле 1918 г. требовали закрепления за собой в Думе мест «наравне с кооперативами» вопреки представительства на основе свободных выборов. Иными словами, они желали уравнять себя с крупнейшими категориями населения – крестьянством, нацменьшинствами, рабочими и казачеством, хотя численно многократно уступали им.

И, наконец, тогда же цензовики открыто заявили: «Устройство местных дел – задача второстепенная по сравнению с устройством дел общегосударственных». Почему их и следует отложить до победы над большевиками. И потребовали от думы и прочих выборных органов невмешательства в дела верховной власти как некомпетентного, ненужного, «непригодного и бесполезного» органа[63].

Иными словами, олигархат изначально решил воспользоваться плодами победы своих конкурентов – кооператоров, чтобы захватить всю власть и заодно подмять бизнес.

Видимо, пытаясь спасти единство антисоветских рядов, эсеры приняли условие правых в «законопроекте о пополнении Думы «цензовиками» в июле 1918 г.[64], включая кадетов, чтобы работать в ней на равных с собой условиях.

Однако в конце августа 1918 г. кадеты выступили против и высказались за роспуск Думы[65]. Они готовились захватить при помощи грубой силы всю власть, не желая делить ее с эсерами. «Правые» понимали, что, даже в союзе с другими аутсайдерами по причине своей малочисленности они не смогут помешать там эсерам проводить законопроекты. Идти в Думу, чтобы «потеряться» среди эсеров – не входило в планы кадетов.

Но при этом они не желали решать насущные проблемы на местах. Что порождало их конфликт с населением.

И это неслучайно: либералы не могли конкурировать в политической борьбе с социалистами из-за своей непопулярности у сибиряков. Поэтому стоявшие за кадетскими спинами «буржуи», представители крупных торгово-промышленных кругов, опасались, что парламент лишит их полноты власти, на которую они рассчитывали. Почему они стремились вообще парализовать политическую жизнь на контролируемой ими территории.

Недовольство «правых» дополнительно подстегивалось инициативами думцев, которые, видя давление против себя из Омска, инициировали перенос оттуда столицы в Томск в августе и октябре 1918 г.[66], обосновав это тем, что «Томск демократичен, культурен, Омск – мещанин и черносотенец».

Сибирские земцы, представители выбравшего их населения на местах, поддержали эту идею[67], вызвавшую негодование «правых». Понимавших, что это грозит им утратой контроля над правительством. Так, кадет И. А. Некрасов назвал Думу «суррогатом народного представительства», не имеющую права заявлять подобное, и Омск проигнорировал это решение.

А в 20-х числах сентября Гришин-Алмазов арестовал часть думцев, попытавшись разогнать СОД. Тем самым белогвардейцы уподобились большевикам, сделавшим тоже самое в январе 1918 г.

Атаку парламента кадеты оправдывали ужасной опасностью депутатов-эсеров. Их газеты, издававшиеся на деньги местных олигархов, утверждали: «дума, построенная по принципу множественности голосов для одних и лишения избирательных прав других, не плод народовластия, а незаконное дитя эсерства от большевизма»[68].

Однако переворот сорвали чехи. Что не устранило усиливающегося противостояния Думы и «правых».

Заметим, что подобное отношение к Думе создавало кадетам большие проблемы с учетом надежд на решение ею проблем Сибири пока еще лояльных белым крестьян-сибиряков, составлявших абсолютное большинство местного населения.

Заметим, что еще 16 декабря 1917 г. проэсеровский Временный Областной Сибирский совет (ВОСС), включая «учредиловца» Шатилова, а также Дербера, Новоселова и Ко объявил о принятии обязательства скорейшего «осуществления автономии Сибири». Для чего он объявил о намерении созвать Сибирскую Областную Думу, «которая в согласии с Всероссийским Учредительным Собранием примет на себя верховную власть в Сибири.

Совет подготовит выборы во Всесибирское Учредительное Собрание (ВУС), которое определит порядок управления Сибири как автономной части Российской демократической республики. ВОСС… призывает сибирский народ… встать… на борьбу за В. У. С. и к немедленному прекращению гражданской войны.

В. У. С. осуществит переход земель в общенародное достояние без выкупа, организует народное хозяйство в интересах трудящихся, приведет Сибирь в согласие со Всероссийским Учредительным Собранием ко всеобщему демократическому миру; утвердит начало самоопределения всех народов Сибири…[69]»

Однако Дума успела немного: «выражая интересы крестьянства, возмутилась разгону Учредительного Собрания и открыто выступила на его защиту»[70] и сама была разогнана большевиками. Что закрепило за ней и входившими в нее «учредителями» ореал страдания «за народ».

Новый созыв Думы был ступенью к началу работы Учредительного Собрания, чего не хотели проигравшие в него выборы правые.

Также против созыва парламента 12 июля 1918 г. выступили прочие выборные маргиналы – народные социалисты-энесы, меньшевики, правые эсеры и областники, опасаясь создания двоевластия, способного «обессилить власть правительства»[71].

Сейчас это кажется беспросветной глупостью. А тогда политические карлики грезили диктатурой, надеясь, что она исправит их унизительное выборное поражение и позволит обойтись без завоевания популярности населения, симпатизировавшего эсерам и большевикам.

Особенно показательно наличие среди противников Думы популярных в конце XIX века областников, в царское время осужденных как сепаратисты, на выборах в Учредительное Собрание не набравших и одного процента голосов[72]. Они опасались, что эсеровское «большинство думы… соединится с самарским КОМУЧ и образует единую всероссийскую власть»[73].

«Сибирские правые» развивают успехи

В момент обострения противостояния во второй половине июля 1918 г. с «правыми» сибирские «учредиловцы» рассчитывали на помощь КОМУЧа. Однако он находился далеко и был скован борьбой против большевиков на Волге, хотя и прислал в Сибирь своих представителей поддержать коллег-«учредиловцев». Что дало правым опасения относительно намерения КОМУЧ захватить власть.

И сибирские правые ударили ему в спину, пытаясь задушить его экономически и уничтожить этого главного конкурента в борьбе за власть на востоке России. Что было лишь наруку большевикам.

Понимая это, 14 августа 1918 г. руководство КОМУЧ, «учредиловцы» Вольский и Веденяпин предложили Временному Сибирскому правительству прекратитить действия, «подрывающие единство Российского государства».

Омску заявили, что «учреждать новые органы областной власти, устанавливать административные границы и взимать таможенные пошлины внутри России, «препятствовать провозу грузов, не выдавать денежных переводов и осуществлять другое вмешательство вне Сибири может лишь Всероссийский парламент»[74].

Кадеты же стали нападать на КОМУЧ и протестовали против выдвижения Иркутской гордумой «эсеровского» документа» – наказа съезду членов Учредительного собрания в Самаре в августе 1918 г.[75].

Однако в результате давления на социалистов сибирские и «поволжские» «учредиловцы» еще больше сблизились. По данным депутата Омелькова, «к сентябрю 1918 г. в КОМУЧ был представлен 71 член Всеросийского парламента, включая 17 от Сибири»[76].

В результате, изгнав членов Учредительного Собрания из сибирского управления, «правые» автоматически усилили ими КОМУЧ и его притязания на власть.

«Террорист Фомин»

Отдельного рассмотрения заслуживают отношения Н.В. Фомина с сибирскими «правыми», имевших противоречивый характер. С одной стороны, он сам таковым и являлся, но, по иронии судьбы, защищая Учредительное Собрание от посягательств белогвардейцев, примкнул к его левой части.

При этом по данным его друга и коллеги, члена Учредительного Собрания эсера Е.Е. Колосова, в сентябре 1918 г. «Фомин желал лично осуществить покушение на Михайлова (И. А., министра ВСП – ред.), которого считал вождем реакции и наиболее активным противником Облдумы и КОМУЧа»[77].

По словам Колосова, «Считая, что он помог возвыситься и укрепиться ему и Гришину-Алмазову, Нил Валерьянович полагал как Бульба у Гоголя по отношению к Андрею, передавшемуся полякам: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Видимо, он обращался официально с этим предложением к партии. Однако покушения не состоялось. И вскоре сам Михайлов перешел в наступление. Руководимая им реакция быстро сплачивалась и начинала действовать»[78].

Разберем этот момент, который ему ставили в укор, в совокупности событий, в рамках происходящей схватки за власть между левыми и правыми антибольшевиками.

Н. В. Фомин

Во-первых, в том же месяце Гришин-Алмазов пытался разогнать областную думу. По словам Е. Колосова, «правые находили его годным быть сибирским Наполеоном. Проповедуя «армия вне политики», он вмешивался в решение политических вопросов. В Томске 15–16 августа он на заседании думской фракции областников развивал идею диктатуры. В том же месяце он пытался разогнать Думу, но его отряд остановили в Тайге чехи, и Гришин-Алмазов представил это недоразумением. В воздухе начинал чувствоваться запах крови, мобилизация реакции ускорялась, положение с каждым днем обострялось»[79].

Числа 18-го августа мы с Фоминым сидели на заседании Областной Думы. Нил Валерьянович, показывая на Гришина-Алмазова, сказал мне: «Нас он на одних березах с большевиками будет вешать»[80].

По словам Колосова, «За это время у него зрела уверенность, что он погибнет неминуемо, неотвратимо и скоро. Предчувствие не обмануло его, и гибель постигла в момент, когда, казалось, он был спасен»[81].

Во-вторых, со слов Колосова, Фомин задумался о покушении на Михайлова, когда «правые» уже вели «войну» против «левых», а самого его уже выдавили из правительства.

В-третьих, военные уже открыто заявляли о необходимости установления диктатуры, при которой места парламенту как независимой законодательной власти не было.

Эти действия активно поддержал фактический глава гражданских «правых» И.А. Михайлов, прозванный эсерами за измену им и отстаивание интересов «реакции» «Ванькой-Каиным». Он во многом и стоял за ударами по легитимным народным представителям во власти «учредителям», изгнав их из правительства. Которому эсеры действительно могли помешать, чтобы самим не быть уничтоженными.

Кроме того, Михайлов стоял за экономической попыткой «удушения» КОМУЧа. Который в отличие от приостановивших ведение активных боевых операций сибиряков сражался на Волге. В какой степени происки Омска способствовали его последующей неудаче КОМУЧа на Волге? Это еще предстоит выяснить.

Кроме того, предложение убить И.А. Михайлова не было твердым решением Фомина и тем более эсеровского руководства. Если бы он реально хотел это сделать, то, вероятно, осуществил бы задуманное. Особенно при учете его связи с боевыми дружинами эсеров, поднятыми им против большевиков. Однако попыток покушений тогда и на Михайлова не было.

Кроме того, И. Михайлов стал одним из устроителей сентябрьского переворота 1918 г., нацеленного на полную зачистку правительства от эсеров. О чем будет рассказано ниже.

И, наконец, доказательств готовности Фомина совершить теракт его однопартийцы не предъявили. Заметим, что доверять стопроцентно Колосову, с которым в 1917 г. они отчаянно спорили по вопросам дальнейшего развития страны и были жесткими конкурентами на влияние в эсеровской партии по той же Енисейской губернии, не стоит. И у Колосова могли быть свои мотивы добавить «ложку дегтя» в описание действий своего более решительного и активного коллеги. Особенно в отстаивании в скором времени интересов Всероссийского парламента Собрания (о чем будет рассказано ниже) и боязнь ехать хлопотать за Нила Валерьяновича в Омск, ставший центром охоты на «учредиловцев».

По признанию Колосова, «В это время члены Учредительного Собрания организовывали съезд. Я не поехал ни в Екатеринбург, ни в Уфу, поскольку тяготел к самостоятельной деятельности, что заставляло меня иногда конфликтовать с партией, и не веря, что там что-нибудь выйдет. Не верил в это и Фомин, но у него было, очевидно, больше сознания, что в этот момент надо всем быть вместе, и он оказался там, где спасти могла только фанатическая вера»[82].

Да и смог ли бы Фомин пойти на теракт? Неизвестно. Причем он мог и отказаться от подобной мысли. К чему его могло сподвигнуть сближение с правыми против активизировавщихся большевиков и обсуждение создания с ними единого правительства.

И в завершение отметим, что стопроцентно воспоминаниям, нередко содержащим искажения и ошибки, доверять нельзя. Так, например, Колосов пишет о последующих событиях, что супруга Фомина Наталья, уехала в Омск из Красноярска к своему арестованному мужу[83]. По документам же колчаковской контрразведки она была с ним в момент его ареста в Челябинске[84].

Однако автор книги отнюдь не стремится любой ценой «отмазать» Фомина от возможного желания «убрать» И. А. Михайлова. Так, о склонности Нила Валерьяновича к совершению террактов свидетельствует В. Зензинов: «Фомин предлагал мне как члену ЦК партии эсеров, организовать с Дорой Каплан покушение на Ленина. Партия тогда отказалась»[85].

Переговоры о создании единой антисоветской власти

В условиях контрнаступления красных на Волге «учредиловцы» попытались договориться с правыми о единстве действий. С этой целью они провели челябинские (август и октябрь 1918 г.) и уфимское (сентябрь 1918 г.) государственные совещания.

Правые же желали подчинить КОМУЧ и заставить «учредиловцев» отказаться от претензий на власть. Но многочисленные члены «поволжского» Учредительного Собрания оказались «крепким орешком».

Тогда, видя свою неспособность покончить с КОМУЧем экономико-дипломатическим давлением, и не решаясь из-за наличия у него союзников-чехов напасть на него открыто, Омск решил удушить его «в дружеских объятиях». Он предложил создать ради антибольшевистской борьбы единую антисоветскую власть, выманив «учредиловцев» в Сибирь, где у них не было сил как на Волге.

Одной из причин «сдачи» своих позиций сибирскими «учредиловцами» могла быть договоренность их поволжских коллег с сибиряками на августовском Челябинском совещании. Достигнутая, несмотря на открыто демонстрируемую левым враждебность кадетовю Так, один из их лидеров, В. Н. Пепеляев, отказался даже фотографироваться с ними на память. А когда на совещании эсеры назвали его «товарищем», то ударил кулаком по столу, крикнув: «Покорнейше прошу по моему адресу подобных выражений не употреблять!»[86]

Однако диалог начался и стороны прекратили «холодную войну». Что стало отправной точкой для продолжения переговоров о создании единой власти в Уфе.

Уфимское совещание. «Земельные» разногласия

Диалог шел трудно. Особенно непростым моментом был закон о земле, принятый Учредительным Собранием 5 января 1918 г. Эсеры увещевали сибиряков признать его, «немедленно возобновив работы земельных учреждений, которые должны регулировать до созыва Учредительного Собрания трудовое землепользование на началах максимального использования земельной площади и уравнительности…»[87].

Тут правых неожиданно поддержал Фомин, заявив, что он «принципиально не разделяет положения о земле Учредительного Собрания 5 января…» Тем самым он поддержал «учредиловца» Л.А. Кроля, заявившего, что в случае принятия «учредиловского» земельного закона «кадеты не войдут в Правительство[88].

Заметим: левые отстаивали переход земли к крестьянам, правые же противились этому. И Фомин своей реакцией фактически поддержал крупных землевладельцев и ослабил позиции эсеров.

Острота обсуждения была такой, что казалось, договориться не удастся. Чтобы преодолеть разногласия, «учредиловец» Гендельман предлагал компромисс – «истолковать, что собственность отменена, а земля до решения Учредительного Собрания останется у фактических владельцев». То есть обрабатывающих ее «самозахватчиков»[89]. Одновременно сделали «реверанс» крупным землевладельцам, указав: «принимаются меры… к расширению трудового землепользования».

Это дало основания историку Мельгунову утверждать, что «за законом 5 января эсеры согласились признать лишь характер декларации»[90].

Однако сами они так не считали, рассчитывая переголосовать по данному закону в заново созванном Учредительном Собрании. Впрочем, в идеологическом плане от данного шага выиграли «правые». Так, большевики от постулата «землю – крестьянам» не отказались, разлекламировав действия эсеров «предательством».

Разочарование в социалистах-революционерах усилилось уже летом 1918 г., когда на территории КОМУЧ вместо обещанной земли начались мобилизации и появиились карательные отряды за погромленные помещичьи усадьбы.

И настроения крестьян качнулись в сторону красных, изгнавших в октябре КОМУЧ с Волги. Которым после его владычества КОМУЧа они дали немало добровольцев.

Такова во многом была цена очень хрупкой договоренности о создании единой власти, грозившей развалиться при малейших трениях сторон. Поскольку речь шла о компромиссе, такое решение не могло никого по-настоящему устроить. Тем более, что «учредиловцы» снова продемонстрировали слабость отсутствием единства по основным вопросам.

В первую очередь уступки эсеров произошли из-за стремления представителей КОМУЧ официально закрепить за собой статус «Всероссийского Учредительного Собрания», хотя они были лишь группой его депутатов. Они стремились любой ценой добиться его скорейшего открытия. Что стало еще одним камнем преткновения и вызвало острую критику не только «правых», но и некоторых «учредиловцев».

Так, Фомин, выступая от имени социалистического объединения «Единство»[91], критиковал за это КОМУЧ[92]: «Я, как социал-демократ, не меньше других ценю идею Учредительного Собрания и когда созовется настоящее Учредительное Собрание, являющееся выразителем воли всего русского народа, то перед ним, хозяином земли Русской, коему всё будет подчинено, будущее правительство должно сложить свои полномочия. Но не о таком Учредительном Собрании идет речь у Гендельмана, Зензинова и их единомышленников, а о квази-Учредительном Собрании, о пародии на него. Представители эсеров боятся, как бы здесь не умалили значения Учредительного Собрания. Они же сами умаляют его значение, заменяя Учредительное Собрание группой членов его…»[93]

Это был вызов Фомина лидерам эсеров, на которого не подействовали попытки Гендельмана выставить нападки на «учредиловцев» из КОМУЧ «большевистскими».

Зензинов же доказывал, что «юридически» Учредительное Собрание «существует», ибо его члены «полномочий не сложили»[94].

Однако для его официального созыва эсерам не хватало кворума, необходимого числа депутатов. Они наодились в разных частях страны, разделенной гражданской войной. Поэтому Фомин не признал за КОМУЧ статус парламента, заявив о необходимости после налаживания «общественной жизни» (стабилизации страны) власти безотлагательно организовать выборы в будущее Учредительное Собрание…[95]»

Не это ли впоследствии исповедовали белогвардейские вожди, включая Колчака?

Заметим, что почти треть членов Учредительного Собрания (большевики и левые эсеры) 5 января 1918 г. при его роспуске официально отказались от своего депутатского статуса перед уже бывшими «красными учредиловцами» Я. Свердловым и М. Урицким. Это делалось сознательно, чтобы использовать их мандаты против Советской власти было невозможно.

Причем сложившие полномочия порой представляли целые регионы, в которых они, например, Приморье, Петрограде, центре России, преобладали. Без их представительства определять дальнейший путь страны было нельзя. Перевыборы же там можно было провести лишь после разгрома большевиков.

КОМУЧ же не желал учитывать мнение целых областей страны, предлагая созвать кворум из 250 депутатов, чтобы законно выступить от имени Всероссийского парламента.

Соответственно, коллеги-«учредиловцы» обрушились на Фомина» и «правых» за «посягательство на Учредительное Собрание». Они пригрозили в случае непризнания за собой статуса «Всероссийского парламента» отказаться от дальнейших переговоров.

Гендельман заявил: «Я желаю слышать подтверждение, что посягательства большевиков на Учредительное Собрание не имеют никаких последствий и оно не умерло»[96].

Также члены КОМУЧ пугали оппонентов, что в противном случае «вернется единоличная власть (царская). Однако учитывая симпатии многих кадетов к конституционной монархии, такая попытка не могла достигнуть цели.

Кроме того, Фомин считал доводы эсеров выражением необоснованных амбиций на руководство страной. И на их заявления, что бесконтрольная власть легко превращается в диктатуру, при которой России «грозят ужасы», включая вмешательство иностранцев во внутренние дела, он обвинил оппонентов в применении «недопустимого «запугивания»[97].

В любом случае, видя в выступлении Фомина и других делегатов отсутствие у эсеров общей позиции, их противники навязали им создание единого правительства в невыгодных левым условиях.

В итоге опасавшиеся «умаления значимости Учредительного Собрания образованием Директории» левые сами сделали подобное, согласившись ее создать. Что отвечало интересам Омска.

Причем Фомин опять выступил с «правых» позиций: «верховная власть должна руководствоваться следующим:

1) вести войну с союзниками до победы над поработителем народов – германским империализмом.

2) вести войну за самостоятельность и независимость единой нераздельной России

3) содействовать развитию материальных производительных сил страны

4) укреплять завоевания Февральской революции»[98].

Иными словами, Фомин выразил основные установки Белого движения. Что для сентября 1918 г. демонстрирует его удивительную политическую негибкость и честность. Ведь выступать тогда под такими лозунгами было «политическим самоубийством» и признаком «мышления юрского периода» с учетом крайней непопулярности в народе тезиса «война до победного конца». На чем во многом и набрали политические очки «пораженцы»-большевики.

Однако подобные пробелогвардейские речи Фомина во многом и позволили договориться о создании Директории. Так, он предложил учесть мнения сторон и выработать компромисс к организации единого управления и законодательства, чтобы создать правительственный орган контроля. Который в случае проявления конфликта интересов, не тормозя деятельности Правительства, служил бы связующим звеном между им и населением, сближая их между собой и укрепляя у последнего доверие к первому…[99]»

Подобную роль мог играть региональный парламент, Сибирская областная дума. Почему Фомин прямо не упомянул этот орган? Видимо, не желал раздражать «правых», стремясь как можно скорее «договорить» их с «левыми» о создании единой власти.

Вместо этого Фомин предложил создать коалиционный орган власти из делегатов сторон, а также национальных групп, казачества, торгово-промышленного съезда и профсоюзов. По мнению Гинса, «Это предложение не поддержали, вероятно, ввиду искусственности построения представительства и невключения в него главного электората – крестьянства»[100].

Однако интересы последнего выражали эсеры. Реальная же причина несогласия «правых» с предложением Фомина как раз и объяснялась опасениями в противном случае получить «реинкарнацию» Сибирской Областной Думы, где позиции их были слабыми.

И эсеры снова шли «правым» на уступки под влиянием фронтовы успехов большевиков, выдавивших КОМУЧ с Волги[101]. Как заявил Фомин, «Все ждали результатов (переговоров). Из Самары бегут не столько из-за близости большевиков, сколько вследствие паники, порожденной тем, что власть не может создаться, что стране грозит хаос»[102].

Впрочем, здесь большой вопрос, что чему предшествовало – неспособность сторон договориться о создании единого управления вызывала успехи большевиков или разногласия их противников способствовали этому.

Создание Директории

Важную роль в затягивании формирования единой власти сыграл кадетский лидер П. Н. Милюков, предупреждавший сибирских коллег «против излишней готовности детально формулировать программу в угоду левым… Выбор формы правления, функции и момент созыва народного представительства, подробности избирательного закона – вопрос будущего»[103].

Однако кадеты ещё не определяли всецело политику Омска. В итоге Уфимское совещание признало Учредительное собрание прежнего состава и согласилось созвать его 1 января 1919 г.[104] под председательством лидера эсеров В. М. Чернова.

А 23 сентября стороны согласились создать единое правительство – Директорию. Ключевые позиции в нем получили правые эсеры-«учредиловцы» во главе с председателем Н.Д. Авксентьевым и ее членами А.А. Аргуновым и В.М. Зензиновым. Еще один член Учредительного Собрания Е.Ф. Роговский получил пост товарища главы МВД, управляющего Госохраной и милицией[105].

Важную роль в создании Директории имел иностранный фактор – рассчитывать на признание Союзников могло лишь единое правительство, а не региональные опереточные кабинеты. В частности, на это надавил чехословацкий руководящий политический орган в Сибири – Национальный Совет[106], мечтавший переложить на Директорию борьбу против красных», и грозивший в противном случае «уйти с фронта…[107]»

Чехи же в таком случае обещали «защитить демократию» от «правых». И оказавшиеся промеж большевистского молота и белогвардейской наковальни «учредиловцам» уступили им, несмотря на осуществленную одновременно атаку «реакционеров» в Омске.

Сентябрьский переворот

Заметим, что на тот момент эсеры занимали в ВСП ряд постов. Так, Вс. Крутовской стал после увольнения П. Михайлова заместителем председателя правительства Вологодского, «учредиловец» М. Шатилов – Министерство туземных дел.

Их и решили там зачистить «правые» в ночь с 20 на 21 сентября в разгар уфимских переговоров о создании единой власти. Что упрощалось предшествующим изгнанием оттуда «учредиловцев», о чем было изложено выше.

В связи с этим енисейское и красноярское земства заявили: «Воспользовавшись отсутствием большинства министров, при посредничестве ими же сорганизованного Административного Совета под председательством И.А. Михайлова небольшая их группа издала указ о восстановлении смертной казни и распорядилась задержать делегацию, посланную на восток Сибирской Областной Думой (во Владивосток на переговоры с Союзниками – ред.)

Когда в Омск приехали Крутовский, Шатилов и председатель Думы Якушев, министр юстиции Патушинский намеревался вернуться в кабинет, а Новоселов предоставлял манифест на вступление в министерство (должен был возглавить МВД), заговорщики, видя в них помеху своим замыслам, решили действовать»[108].

Поводом для переворота было нежеланием эсеров санкционировать возвращение смертной казни. Это давало возможность «правым» узаконить убийства своих конкурентов и заметно усиливало их власть. Данный замысел «келейно», в обход Совета министров провели глава МВД И.А. Михайловым и его товарищ А.А. Грацианов.

Также переворот мог сорвать создание Директории. Не на это ли рассчитывали правые?

Далее, «В ночь на 21 сентября при посредничестве отряда особого назначения полковника В.И. Волкова в Омске арестовали Крутовского, Шатилова, Новоселова и Якушева. Министров под угрозой расстрела заставили подписать прошения об отставке и в 24 часа покинуть Омск[109]. 21 сентября Административный Совет разогнал Думу, и арестовал часть ее членов…[110]»

Грацианов утверждал, что чехи предлагали Крутовскому помощь против путчистов, но он «сказал, что у него нет желания вмешивать иностранцев в русские дела».

Шатилов колебался, Якушев же не прочь был ее исспользовать.

И чехи выступили. Грацианов утверждал: «Они искали скрывшегося Михайлова (И.А. – ред.), и по недоразумению арестовали меня. Михайлов предлагал мне расписаться за него о перерыве заседаний Сибирской областной думы (ее разгона, в чем «Ванька-Каин» предусмотрительно подставил своего «зама» – ред.), что я и сделал. Я пробыл под арестом ночь. Когда недоразумение разъяснилось, чехи меня освободили (видимо, под давлением других, более могущественных в Сибири иностранцев – ред.)[111]».

И чешское вмешательство заставило переворотчиков изрядно поволноваться. Так, по данным Грацианова, 22 сентября, получив поручение-просьбу Михайлова съездить к Крутовскому и «выразить сожаление о случившемся» (здесь явно не хватает пера Чехова или Салтыкова-Щедрина, чтобы описать кающегося путчиста – ред.), у него я стал свидетелем приезда к последнему чехословацкого офицера Рихтера.

Который, по словам Крутовского, предлагал расстрелять И.А. Михайлова (вспомним «предложения» Н.В. Фомина совершить против него теракт – ред.), но я не согласился»[112].

Однако подобная мягкотелость Крутовского создала удобные для продолжения «правой» атаки позиции.

Далее, по словам Грацианова, «Рихтер совещался с Якушевым, Крутовским и Шатиловым, предлагая им помощь в восстановлении и устранении переворота»[113].

О готовности чехов и словаков помочь Якушеву восстановить ситуацию 27 сентября 1918 г. сообщила и Енисейская губернская земская управа[114].

Не исключено, что разобщенность эсеров и сорвала выполнение данного предложения. Заметим, что Чехкорпус представлял тогда главную силу в Сибири – способные конкурировать с ними белогвардейские войска еще формировались. Не случайно, что в местах пребывания чехословацких подразделений их командование вершило власть, включая осуществление смертных приговоров гражданам России, нередко игнорируя ее законы.

Поэтому правые опасались их и утверждали: «У нас чехи поддерживают социализм и вмешательством в наши внутренние дела стараются парализовать здоровые течения возрождения, считая их реакцией; отсюда вытекает их оппозиция Сибирскому правительству, начатая еще в Самаре, поддержка Учредсобрания и Облдумы, контролируемых ими и эсерами»[115].

Причем в связи с попыткой переворота 22 сентября 1918 г. Дума постановила «временно представить ее права, включая временного устранения министров и всех должностных лиц от занимаемых должностей, ее Комиссариату (П.Я. Михайлов и Ко) под председательством Якушева для восстановления насильственно прерванных обязанностей Думы и Совета Министров»[116].

Однако сразу после назначения комиссаров по распоряжению губернского главы Гаттенбергера арестовали и отправили в томскую тюрьму[117].

Однако поднялось возмущение другой ветви власти. Так, 27 сентября 1918 г. Енисейское и Красноярское земства, не без вдохновления Фомина и Колосова, призвали население выступить против «реакционеров, подготовивших переворот перед лицом еще не сломленного врага»[118].

Тем временем под давлением чехов арестованных освободили. Думу удалось отстоять второй раз (после августовской попытки Гришина-Алмазова). Опираясь на демократичный Томск и чехов, она продолжила работать. Однако то, чего не удалось сделать заговорщикам, осуществили сами «учредиловцы» ради создания Директории. В которую местные левые уже не попали. Что означало переход власти не просто к кадетам, а от среднего бизнеса к крупному. Или, по словам Колосова, «к Омскому военпрому»[119].

Убийство сибирского Льва Толстого

Но на этот раз выдавливание эсеров из власти не обошлось без трагедии.

Так, 19 сентября эсеры-министры[120] потребовали ввести в Совмин бывшего комиссара Временного правительства по Акмолинской области и Степному краю А. Е. Новоселова главой МВД (получил соответствующий мандат от Сибирской областной думы), ограничить права Административного Совета (во главе с И. Михайловым), узурпирующего власть правительства, и «отменить закон о смертной казни». В результате белый террор стал бы «беззубым», и белогвардейцы лишились бы легального инструмента подавления недовольных.

Говоря о претензиях Новоселова, заметим, что он куда раньше многих начал антисоветскую борьбу. Так, в декабре 1917 г. его избрали членом антибольшевистского Временного Сибирского областного совета, а в январе 1918 года – министром внутренних дел эсеровского Временного правительства автономной Сибири, разогнанного красными.

И, соответственно, в условиях обострения отношений с Временным Сибирским правительством, потеряв уполномоченных и заместителя министра внутренних дел П. Михайлова, эсеры пожелали занять место главы МВД. (Освободившееся после перемещения Крутовского в товарищи председателя правительства).

Однако начальник омского гарнизона сибирский казачий полковник В. И. Волков приказал арестовать эсеровских министров под предлогом предотвращения «заговора», для совершения которого у них в Омске не было сил. Их заманили в его штаб под предлогом проведения телефонных переговоров с Ивановым-Риновым, где их 21 сентября схватили, потребовав уйти из правительства. Шатилов и Крутовский под угрозой расстрела выполнили это требование, Новоселов отказался.

Якушев попытался арестовать Волкова чехословацкими силами. Тот поднял по тревоге омский гарнизон. И под давлением представителей Антанты чехи отказались от дальнейшего обострения.

Тем временем 23 сентября стало известно об убийстве Александра Новоселова. Административный Совет создал Чрезвычайную следственную комиссию (ЧСК) по расследованию случившегося.

Выяснилось, что Волков с одобрения прокурора Омской судебной палаты направил Новоселова в тюрьму под охраной своих офицеров – подпоручика Александра Семенченко и хорунжего Владимира Мефодьева. Согласно их рапорту, Новоселов по дороге в тюрьму предложил им изменить маршрут, чтобы показать тайный схрон с оружием. Они согласились (вопреки правилам конвоирования), но в Загородной роще Новоселов-де пытался бежать и был застрелен.

Однако свидетель Чепанов Г. Я. опроверг их, показав, что видел 23 сентября, как в Загородной Роще в паре километров от Омска двое военных открыли внезапную стрельбу по Новоселову, когда тот спокойно шел, не думая бежать. В пользу версии свидетеля говорили и сделанные убийцами два контрольных выстрела, которых явно не было бы, не будь это заказной расправой.

Между тем, начавшееся следствие встретило сильное противодействие. Так, Волков отказался отвечать на ряд его вопросов.

А Иванов-Ринов открыто давил на следствие, утверждая, что Волков непричастен к убийству, предостерегая «от всякой репрессии» в его отношении как «выполнявшего государственный долг против изменников». А с Новоселовым-де расправились самосудом офицеры.

Заметим: «Семенченко был ближайшим подручным Волкова со времен боев на Алтае летом 1918 г., исполняя обязанности начальника штаба его Южного отряда». Мефодьев же был адъютантом Волкова. А согласно же версии, появившейся в эмиграции в Харбине, Новоселова застрелил другой подчиненный Волкова, Нарбут. То есть все – его доверенные подчиненные. Можно ли представить все это, что именно они решили убить человека с «громким именем»?..

Волков же, по словам Гинса, подобного от своих подчиненных даже не предполагал (бедный), а узнав, от ярости стал рвать волосы на своей голове. Но, судя по его фотографиям, видимо, делал это очень осторожно.

Как бы там ни было, в итоге Иванов-Ринов просто увез Волкова на Дальний Восток в «срочную командировку», что делало невозможным привлечение его к ответственности. Семенченко же и Мефодьев скрылись.

В любом случае, следствие кончилось «пшиком». 23 марта 1919 г. ЧСК вынесла заключение: «деяния Волкова не могут считаться превышением власти», фактически его «отмазав».

Виновные остались на свободе и получили новые назначения. Так, убийц «начальники-покровители реально убрали подальше от Омска – тот же Мефодьев впоследствии стал сотником, начальником конной команды автомобильной группы 2-й армии».

Напрашиваются несколько версий о причинах убийства.

Так, сами военные признавали, что офицеры люто ненавидели эсеров как «вторых врагов российской государственности» после большевиков.

Гинс же писал, что убийство стало результатом озлобления офицеров против социалистов. (Дескать, как разрушители лубочной империи, проложившие дорогу к власти большевикам). Однако это слишком «общее» объяснение, не раскрывающее выбор для убийства именно Новоселова.

По мнению же историка В. А. Шулдякова, Новоселова могли застрелить «по приговору крайне правой организации».

Причины для этого были серьезные – Новоселов сильно постарался для срыва Корниловского выступления в Омске как член Западно-Сибирского объединенного комитета революционной демократии.

Кроме того, Волков обвинил арестованного Новоселова в бездействии власти как комиссара Временного правительства. Якобы в 1917 г., будучи акмолинским и «Степным» областным комиссаром Временного правительства (то есть «губернатором»), он не оказал противодействия захвату Омска большевиками.

А. Е. Новоселов

Тогда Новоселов призвал участников антибольшевистского восстания в Омске (начало ноября 1917 г.) в школе прапорщиков «воздержаться от вмешательства в политические события» (то есть прекратить сопротивление), чем косвенно способствовал поражению выступления.